Новый золотой листок, тонкий, вибрирующий, не хотел прилаживаться к стерженьку старого элек-|| троскопа

| Вид материала | Документы |

- Старая сказка о Золотой рыбке на новый лад, 47.62kb.

- Лекция №2 элекТрические сигНАлы инТЕгральных миКРОсхем, 64.56kb.

- Этот старый Новый год!, 113.66kb.

- На маршруте «От Николая до Иордана» новогодний тур для детей и взрослых восточный экспресс, 106.11kb.

- * Законный представитель, 30.63kb.

- Изобретение электрической сварки, 31.46kb.

- Московский новый юридический институт мировая экономика контрольные вопросы по курсу, 55.8kb.

- Листок нетрудоспособности. Заполняем новый бланк проверка заполнения больничного листка, 216.67kb.

- Новый год в индии: золотой треугольник + гоа, 215.15kb.

- Сказки "золотой клетки", 811.87kb.

ей поглощающей способности они равнозначны толстым слоям воздуха. Даже самые удачливые из альфа-частиц — влетевшие в окошко — пробиться сквозь щто-ку не могут.

А за окошком со шторкой, как ставня; сцинцилляци-онный экран: покрытая тонким слоем сернистого цинка прозрачная пластиночка. На нее в упор нацелен микроскоп. Быстрые частицы, чья длина пробега больше, чем у альфа-частиц, прорываются к экрану и вызывают мгн(Ь венные вспышки на нем. Слабые, но в микроскоп различимые...

Трудно было бы вообразить себе что-нибудь менее похожее на колдовской антураж алхимических лабораторий, каким запечатлели его старинные гравюры. Однако еще труднее было бы заподозрить хоть какую-нибудь связь между фантастической проблемой алхимического превращения элементов и безобидным экспериментированием на тему, какой запечатлела ее уже знакомая нам надпись на титульном листе резерфордовой лабораторной книжки: «Длина пробега быстрых атомов в воздухе и Других газах...»

Резерфорд начал прозревать эту связь на третий день работы. Так полагает Норман Фезер.

11 сентября, когда бронзовая камера была наполнена воздухом, сэр Эрнст увидел, наконец, своими глазами марсденов-ские сцинцилляции. Они в самом деле сразу напомнили ему вспышки от быстролетящих ядер водорода. И он тут же отметил в дневнике это сходство. Но только сходство: у него не было достаточных оснований утверждать, что 56 слабых сцинцилляции, сосчитанных им в течение 7 минут, действительно вызывались Н-частицами. Исследование лишь начиналось. И все, что он мог в тот день сказать уверенно, сводилось к одному: число 56 — вдвое больше допустимого, если думать, что виновницы вспышек — водородные ядра из водяных паров в воздухе.

Вдвое больше!.. Семиминутный сеанс наблюдения был, конечно, не единственным в тот день. Они с Кэем сменяли друг друга у микроскопа. Варьировали условия эксперимента. Расхождение не исчезало. Оно было объективного происхождения. как и установил Марсден. И вот, размышляя о природе избыточных сцинцилляции, Резерфорд под той же датой, 11 сентября, сделал в лабораторной книжке очень странную запись:

«Не может быть С (углерод)».

Ход его мысли безусловной расшифровке, конечно, не поддается. Возможны разные толкования. : Наверное, он подумал о лобовых столкновениях альфа-час-

445

тиц с атомами углерода. После водорода и гелия это наиболее легкие атомы, какие могут встретиться альфа-снаряду в воздухе, ибо в атмосфере всегда присутствует углекислый газ — С02. И Резерфорд на минуту задался вопросом: а не ядра ли С, испытавшие альфа-удары, пробиваются к экрану и порождают избыточные сцинцилляции? Но, прикинув в уме вероятность таких событий, он это предположение отверг: «Не может быть С (углерод)».

Вот и все. Однако Норман Фезер увидел в упоминании об углероде нечто несравненно более содержательное. Он, державший в руках подлинник той записной книжки сэра Эрнста, написал:

...В свете его будущих умозаключений нам становится понятно, что Резерфорд отметил — ив известной степени уже корректно истолковал — первое свидетельство в пользу искусственного расщепления устойчивых элементов в лаборатории.

Иными словами. Фрезер хочет сказать, что Резерфорд упомянул об углероде как о возможном продукте превращения азота или кислорода воздуха в результате взаимодействия их атомов с альфа-частицами. И хотя он, Резерфорд, такую возможность сразу отмел («не может быть С»), бесценна последствиями была самая мысль о допустимости искусственных трансмутаций, высказанная уже не абстрактно, а за работой в лаборатории... Так можно понять Фезера.

Он свою догадку никак не обосновал. Поэтому ее трудно защищать. Но и трудно оспаривать. А главное, ее вовсе и не хочется оспаривать. Напротив, напротив! И ,даже хочется заметить, как приятно, что столь рискованную гипотезу позволил себе высказать не легкомысленный литератор, а многодумный физик.

И поскольку это так, отчего же не согласиться, что уже на третий день работы Резерфорд разрешил своей интуиции выйти из безгласного подполья. Иными словами, уже на третий день он увидел, что сулит ему финиш.

Гиблой осенью, посреди длящейся в мире войны, он понял, что впереди его снова ждут великие дела!..

А как же марсденовская идея Н-радиоактивности? Ее ведь следовало либо опровергнуть, либо подтвердить. Больше того: с проверки истинности этой идеи, казалось бы, и нужно было начинать. Во всяком случае, так поступило бы подавляющее большинство исследователей. А Резерфорд толь-

446

колерез месяц — в октябре — вспомнил, что такой проверкой надо бы все-таки заняться. Для вящей убедительности. Для порядка.

Он к разряду большинства, да к тому же подавляющего, никак не принадлежал, и с годами все смелей доверялся своему инстинкту. Своему нюху. Своему предчувствию. На общепонятную и общепринятую логику у него наслаивалась собственная, отнюдь не логичная, внутренняя логика, ревизии не подлежавшая. Признак и привилегия гения.

Он попросту не верил в идею Н-радиоактивности. Не верил с первого дня. И до такой степени, что внутренне — для себя! — вообще не нуждался в экспериментальной разведке этого явления.

Первые же опыты с воздухом понудили его подвергнуть альфа-бомбардировке поочередно каждый из легких газов, составляющих атмосферу. По общепонятной логике надо было посмотреть, а не ответствен ли один из этих газов, целиком или больше других, за появление загадочных сцинцилляции? И на протяжении сентября в бронзовой камере побывали гелий, азот, кислород, углекислота.

28 сентября — на исходе третьей недели работы — он сумел уже сделать важный вывод: решающую роль в происходящем играли атомы азота. Количество сцинцилляции при их обстреле бывало в два с лишним раза больше, чем при бомбардировке Не, О, С02...

Высунулся краешек истины, как говаривал Эйнштейн. Так ухватиться бы за этот краешек и тянуть изо всех сил! Но как раз в этот момент Резерфорд сказал Кэю, что надо на время оставить эксперименты с азотом и приняться за опыты с пустой камерой.

С пустой? Да.

Это был экономнейший способ проверки «сильного подозрения» Марсдена — Лентсберри.

Коли странные сцинцилляции появятся на экране, 'даже когда альфа-снаряды будут лететь через пустоту, значит какие-то длиннопробежные частицы испускаются самим радиоактивным источником вместе с альфа-частицами. И если это водородные ядра, то придется признать, что Н-радиоактивность существует. Но уж если никаких загадочных сцинцилляции не будет обнаруживаться, значит никакой Н-радиоактивности нет! И можно спокойно продолжить работу с бомбардировкой азота, считая, что в тылу не осталось очага смуты.

В безличную логику исследования прокрались мотивы психологические.. Не только ради порядка, но и тайной тревоги

447

ради («а что, если я был все же слеп!»), и тайной гордыни ради («нет, я не мог быть слеп!»), сделал он тдада внезапный шаг назад — к истокам темы. И случилось то, на что Он совсем не рассчитывал: в момент определившегося успеха все исследование вдруг повисло на волоске.

Дело в том, что опыты с пустотой оказались нерезультативными. Хотя альфа-снаряды и летели через пустое пространство, не сталкиваясь ни с какими легкими атомами, сцинцил-ляции на экране от длиннопробежных частиц никогда не исчезали полностью. И обнаружилось, что нельзя однозначно решить, откуда эти частицы берутся. То ли откуда-то со стороны они налетают, то ли не удается избавиться от водородных загрязнений в источнике радиации, то ли—чего не бывает на свете!— Н-радиоактивность все-таки существует...

Перед Резерфордом возникли те же трудности, какие летом и осенью 14-го года не успел преодолеть Марсден. Не помогали ни его собственная, резерфордовская, изобретательность, ни искусность Короля ассистентов: проходили дни, а решение проблемы Н-радиоактивности ни на дюйм не приближалось к определенному итогу.

Это грозило бедой. Раз уж проверка спорной гипотезы началась, надо было довести ее до конца. По общепонятной логике обязательно до конца. Ведь стоило на мгновенье допустить, что Марсден прав, как теряла смысл последующая возня с азотом. В общем было яснее ясного, что отступиться от цели из-за трудностей — значило проявить малодушие.

Общепонятная логика, как всегда, имела в запасе и обще понятные этические аргументы. Высокие и неоспоримые: малодушие — это всегда плохо. Оттого-то все исследование вдруг закачалось на волоске, И отступаться было грешно, и не отступиться было грешно. Первое было грехом против нормальных правил поисков истины. Второе — против собственного чутья этой истины. .

Волосок оборвался бы, и открытие искусственного превращения элементов отложилось бы на неопределенный срок, если бы Резерфорд в той критической ситуации отдал предпочтение правилам.

...Физикам-атомникам тогда еще мало знакомо было явление радиационного фона. Во всех опытах с атомно-ядерными излучениями этот фон создает неизбежные помехи. Космические лучи... Радиоактивность земной коры и атмосферы... Спонтанные микропроцессы в веществе приборов... Радиация лезет

48

42. Исследовательская группа в Кавендише. 1932. Сидят (слева направо): Рэтклифф, П. Капица, Д. Чад-вик, Ладенберг, Дж. Дж. Томсон, Э. Резерфорд, Ч. Вильсон, Ф. Летом, Ч. Эллис, П. Блэккет, Д. Коккрофт. Во втором- ряду: четвертый слева — Маркус Олифант; четвертый справа— Нормам Фезер.

43. У микрофома. Ломдом. 1935.

отовсюду, равнодушная к заботам экспериментаторов. И она не предупреждает о своем прибытии. И родословной своей' не сообщает. Сегодня этот фон специально изучают. Придумывают от него защиту. Вводят на него поправки. А в ранние времена ядерной физики он действовал в лабораториях бесконтрольно. Путал карты. Порождал иллюзии. И как Мефистофель — оставался неуличенным.

Количественно оценить роль этого фона в опытах Марсде-на — Лентсберри и Резерфорда — Кэя, наверное, дело тяжкое;

надо повторить их работы на музейной аппаратуре Манчестера или Кембриджа, подвергнув результаты современной критике.

Такое повторение великих исследований в натуре могло бы послужить Экспериментальным методом истории науки. Во многих случаях, -а не только в этом, оно позволило бы понять всю меру чудовищной грубости опытных данных, из которых с тончайшей проницательностью добывали классики истинное знание повадок природы.

Одно очевидно: от непрошеных сцинцилляций Резерфорд в тех опытах никогда не смог бы отделаться. И просто не наступил бы день, когда он получил бы право заявить: прямыми опытами доказано отсутствие Н-радиоактивности. Неустранимый фон все время работал бы против него, превращая исследование в сказку про белого бычка. Короче: 'подчинение правилам загоняло дело в тупик.

Это надо было почувствовать. И возможно раньше.

Он почувствовал. И довольно рано. Раньше, чем рутине неудач удалось посеять в Кэе унынье, а в нем — глухую досаду. . .

Во второй раз он пренебрег логикой. После месяца бесплодных мучений отступился. И снова сказал себе, что решительно не верит в Н-радиоактивность. Не верит — и все. Этого достаточно.

Как сказал Эйнштейн в одном письме: «Если не грешить против разума, вообще ни к чему нельзя прийти».

Они вернулись к тому, на чем остановились.

9 ноября 1917 года — ровно через два месяца после начала работы — бронзовую камеру снова наполнил воздух. Сухой и чистый. С удвоенной бдительностью были подсчитаны сцинцилляций. А на следующий день воздух был заменен азотом — тоже очищенньш. И с той же бдительностью снова были подсчитаны длиннопробежные частицы.

29 Д. Данин

449

Как и ожидал Резерфорд, с чистым азотом эффект увеличился примерно на 25 процентов: как раз настолько, насколько в чистом азоте больше атомов азота, чем в воздухе. Виновник происходящего вновь с очевидностью подтвердил свою вину.

Но что же происходило с азотной мишенью под альфа-обстрелом, если в итоге камеру покидали какие-то далеко летящие частицы?

В тот день, 9 ноября, когда Резерфорд окончательно уверился, что источник загадочных сцинцилляций — некое альфа-азотное взаимодействие, он записал в своем лабораторном дневнике;

Установить, вызываются ли эти сцинцилляций N, Не, Н или Li?

В лаконичном перечислении вслед за азотом трех легчайших атомов — гелия, водорода, лития и содержался ответ на вопрос, какие события могут иметь место в камере при альфа-бомбардировке азотной мишени. Что с того, что ответ был дан в форме нового вопроса. В сущности, в науке все ответы — это новые вопросы, требующие, ответа. Замечание двухмесячной давности «не может быть С (углерод)» было сделано в утвердительной форме, но разве оно выиграло от этого? Сразу видно, как далеко продвинулась мысль Резерфорда от того сентябрьского рубежа...

Его мысленному взору открылась уже вполне предметная картина атомных превращений. Она, эта невидимая и невиданная картина искусственной трансмутации стабильного элемента, отчетливо представилась ему, как рождение в процессе альфа-азотного взаимодействия хорошо известных легких атомов, которых, однако, ни один химик никогда из азота не получал.

Пока речь шла только об атомах меньших, чем атом азот-. ный (чья масса 14 и заряд ядра +7)- Пока Резерфорд рассуждал лишь по принципу: обломки меньше целого. О более сложных ядерных реакциях он тогда не думал. И понятно, что он рассчитывал зарегистрировать с помощью сцинцилляций прежде всего наиболее подвижные обломки — «меньшие половинки» раскалывающихся атомов азота. Именно они могли оказаться длиннопробежными частицами, мучившими его воображение.

Столь малых атомов тогда известно было три: водород с массой 1 (заряд ядра +1). гелий с массой 4 (заряд +2), литий с массой 7 (заряд +3). Эти-то три варианта и перечислил Ре-верфорд, делая свою памятную запись 9 ноября.

450

А позднее ему пришел в голову еще и четвертый вариант, по тем временам подчеркнуто необычайный. Он подумал: не видно причин, почему бы в ходе трансмутацйи не могли рождаться легкие атомы с еще неведомыми комбинациями массы и заряда. Сегодня мы сказали бы — «новые изотопы». Но тогда этот термин звучал еще непривычно. Резерфорд не воспользовался им, записывая в дневнике свою отважную мысль:

А не предположить ли, что длиннопробежные сцинцилляций в молекулярном азоте возникают благодаря появлению атома с зарядом е=+1 и массой т=2 (назовем его X)?

Так, попутно, он предсказал существование тяжелого водорода, открытого лишь полтора десятилетия спустя. Но, пожалуй, еще знаменательней, что он, таким образом, попутно провозгласил принципиальную возможность создания в лаборатории новых элементов. Этакой программой не смели задаваться даже Сезрассуднейшие яз былых алхимиков!

А какое головокружение вызвала бы у них перспектива добывать из воздуха металл подороже золота? Между тем именно эта сверхалхимическая перспектива заключалась в третьем из четырех резерфордовских вариантов превращения азота: Li (литий) в 10-х годах продавался по более высокой цене, чем золото наивысшей пробы.

В этой попутной полушутке, кроме достоверного указания на тогдашнюю дороговизну лития, есть и другая правда: в тот последний год войны, в Манчестере, на втором этаже обезлюдевшей и давно притихшей лаборатории действительно приоткрылось головокружительное будущее ядерной физики. Бор сказал, что тогда-то и родилось то дитя, которое Резерфорд позже любил называть «современной алхимией».

Бор был, кажется, первым, кому Резерфорд поспешил сообщить, чт& дитя ожидается. В декабре 17-го года в Копенгаген пришло письмо из Манчестера:

*

...Время от времени я выискиваю лишние полдня, чтобы заняться кой-какими из моих собственных экспериментов, и полагаю, что получил результаты, которые в конечном счете окажутся чрезвычайно важными. Я так хотел бы потолковать здесь об этих вещах с вами. Мне приходится детектировать и подсчитывать легкие атомы, приводимые в движение альфа-частицами, и я думаю, что эти данные бросают яркий свет на характер и распределение сил поблизости от ядра. Этим же методом я пытаюсь также раздробить атом. В одном случае результаты выглядят многообещающими, но потребуется уйма

2<р 451

труда, чтобы увериться в них. Кэй помогает мне, и он стал теперь экспертом счета сцинцилляций...

Раздробить атом!

Если похоже на правду, что еще в сентябре Резерфорд почувствовал, как приближается пора великих дел, то вот она и наступила.

Однако здесь об этом почти нечего рассказать. Великие дела надолго обернулись изнурительными сеансами тихой работы, поровну поделенной между шефом и ассистентом.

Для этих экспериментов надобны два работника:

один — чтобы перемещать источник радиации и регулировать действие опытной установки, второй — чтобы считать сцинцилляций. Перед началом счета наблюдатель должен предоставить своим глазам получасовой отдых в темном помещении, а пока длится работа, не должен подвергать их никакому световому воздействию, разве что очень слабому. Опыты проводились в большой затемненной комнате с маленькой темной каморкой, в которую наблюдатель скрывался, когда возникала необходимость включить свет для наладки экспериментального устройства. Было найдено практически, что всего удобней вести счет в течение одной минуты, а потом в течение такого же интервала времени отдыхать... Как правило, через час зрение переутомляется и результаты становятся ошибочными или недостоверными. Крайне нежелательно заниматься счетом сцинцилляций больше часа подряд, и предпочтительно делать это лишь несколько раз в неделю.

При благоприятных обстоятельствах такие эксперименты оказываются довольно надежными и тогда, когда их проводят изо дня в день. Данные, которые получал мой ассистент м-р В. Кэй, и те, что получал я сам, всегда находились в отличном согласии при самых различных условиях.

Вот и все великие дела. От 15 отсчетов в минуту до 40 отсчетов -в минуту... Не больше сорока — иначе начнутся ошиб-. ки... Изо дня в день... При самых различных условиях... И уже не сослаться ни на нервы, ни на очки, ибо «для этих экспериментов надобны два работника».

И как десять лет назад:

— Дэдди, а что вы там все время считаете с Биллом Кэем?

— Светлячков, Эйлин, все тех же светлячков!

— А зачем?

Впрочем, Эйлин было уже семнадцать. И уже не так простодушно, как прежде, выражала она теперь свое наследственное, резерфордовское любопытство. Но и для него всеобще-

452

всегдашнее «а зачем?» едва ли звучало теперь только наивно или только досаждающе. Мир за стенами лаборатории не давал забыть о себе.

Война продолжалась. Четвертый год. И жизнь полна была неиссякающих страхов и несбывающихся надежд. И еще меньше, чем когда бы то ни было прежде, мог выручить человечество какой-нибудь милосердный румфордов суп. Но еще в миллион раз меньше нужна была людям, более смертным, чем когда-либо, праздная трансмутация какого-то там азота.

Быть может, всего нужнее было то, что происходило тогда в России? Как раз в те месяцы и дни! Народная революция... Выход из войны... Мир без аннексий и контрибуций... Обещанье свободы, равенства и братства... Фанатическая вера в возможность справедливого общества... Вступление в экспериментальную эру истории... Может, это-то и было нужнее всего?

Так хотелось бы знать, в какой мере действительно склонялся к подобному образу мыслей великий новозеландский плебей и потомок шотландских простолюдинов. Всегда чуждавшийся политики, религии и философии, он вовсе не был безучастен к ходу современной истории. «Мы живем в интересные времена!» — написал он когда-то Мэри и мог бы повторять это постоянно. Шумные, хотя и ни к чему не обязывающие споры о политической злобе дня были обычны на лабораторных чаепитиях под его председательством. Обо всем он умел мыслить непредубежденно. В этом была его сила. Но мемуаристы не отметили его явных политических симпатий или партийных пристрастий. По-видимому, у него не бывало ни того, ни другого. Единственное, чего он требовал — молча и вслух — от любых политиков, это разумности намерений и обдуманности действий. В разумность и обдуманность автоматически включались справедливость и человечность.

Его кембриджский ученик Маркус Олифант рассказывал, что иногда Резерфорда обвиняли в коммунизме, иногда — в консерватизме. Но и то и другое делалось без сколько-нибудь серьезных оснований. По мнению Олифанта, вернее всего было бы отнести сэра Эрнста к разряду либералов.

Ни письмами, ни публичными речами Резерфорда нельзя надежно удостоверить и характер его отношения к революционным событиям в России. Нечего процитировать. Однако есть устное свидетельство Петра Леонидовича Капицы: он полагает, что Резерфорд с самого начала отнесся к русской революции с интересом глубоким и сочувственным. Хотя они познакомились позже, в начале 20-х годов, .это свидетельство

453

можно принять за показание очевидца. И не стоит возражать, что в данном случае Капица — свидетель необъективный. Это тот случай, когда необъективность только усиливает, достоверность свидетельства. Явившийся в Англию из молодой революционной России, Капица навсегда уязвленно запомнил бы любое проявление резерфордовской неприязни или академического равнодушия к своей стране.

И еще один довод Капицы. Пожалуй, самый неотразимый, потому что он — в образе Резерфорда:

Да ведь, кроме всего прочего, он очень любил, когда затевалось что-то новое. В любых масштабах. Исторический эксперимент был ему так же интересен и по душе, как эксперимент физический.

Отчего же, однако, автору жизнеописания нечего процитировать? Не оттого ли, что даже в тех чрезвычайных исторических обстоятельствах Резерфорд все-таки продолжал оставаться самим собой? Другими словами, не оттого ли, что даже сильнейшие из его социальных переживаний всегда оказывались не более чем гуманными треволнениями нормально-честного человека и, даже когда речь заходила об «историческом эксперименте», не могли сравниться по глубине с его радостями-горестями исследователя природы?

Словом, ничто за стенами его лаборатории и ничто за пределами его науки, как и раньше, не умело надолго обретать власть над ним. Ненадолго — умело, а надолго — нет.

23

Исследовательские радости-горести приходили-уходили, не справляясь со сводками исторической погоды.

Она была резко переменчивой в том году — 1918-м. То кружили голову надежды на скорый мир, то угнетал душу призрак бессрочности войны. Все зависело для него, англичанина, от событий на западном фронте — во Франции. Немцы то прорывали фронт и грозили Парижу (как в марте и июле), то откатывались назад и мечтали о передышке (как в апреле и августе). Но никто по обе стороны фронта не знал, что это были последние конвульсии войны. Верховное командование союзников рассчитывало на победу только в следующем году.'

И даже в конце октября, когда исполнилась годовщина выхода из войны России, когда уже прекратили военные действия Турция и Болгария, когда уже рухнула под ударами революции империя Габсбургов, когда между германским канцлером Мак-454

сом Баденским и американским президентом Вудро Вильсоном шел уже тайный обмен телеграммами об условиях перемирия, — даже в те финальные дни война продолжала с прежней бесцеремонностью расточать время и сосредоточенность людей, чьи усилия надобны были не ей, не войне, а миру и будущему. Она продолжала перемалывать самую крупную соль земли. И профессору Резерфорду она напомнила в те финальные дни, что никто не освобождал его от обязанностей эксперта и офицера связи Би-Ай-Ар. В конце октября, под занавес, назначен был в Париже военно-технический конгресс стран Антанты все по той же субмаринной проблеме.

Меньше всего на свете ему хотелось тогда отправляться в Париж. Вдвойне досадно было прерывать работу, когда возникла иллюзия, что удастся строго количественно определить природу длиннопробежных частиц, рождавшихся в азоте.

Он пытался использовать для этого магнитное поле. Предварительные опыты с водородом обнадежили. Да и с воздухом — тоже. Можно было наглядно убедиться, что число сцин-цилляций сокращалось, когда бронзовую камеру помещали меж полюсов сильного магнита: поле заметно отклоняло иные из длиннопробежных частиц, и они не попадали на экран. Эффект сокращения доходил до 30 процентов. Однако эти количественные наблюдения были пока еще так зыбки, что больше походили на впечатления, чем на измерения. Слишком мала была статистика сцинцилляции.

Его-то самого даже эта малая статистика только лишний раз укрепила в убеждении, что атомы азота расщепляются и к экрану летят их легкие осколки: либо Н-частицы, либо неизвестные Х-атомы с массой 2. Но истинно-доказательной силы у тех опытов с магнитным полем все же не было. Они не выдерживали его собственной критики. Конечно, он надеялся:

выдержат! Принципиальных трудностей тут не виделось, одни технические. Нужно было время. Нужен был труд. * А его опять отрывали...

Военные боты шли через Ла-Манш с такими предосторожностями, точно совершали рискованнейшую операцию. Все надели спасательные пояса. По сторонам виден был конвой эсминцев. Над головами плыл воздушный эскорт — дирижабли. И Резерфорд невольно отвлекся от мыслей о событиях в бронзовой камере. Он с удивлением думал о том, как властно тренирует человеческое сознание жизнь.

Он вспоминал свои вынужденные морские вояжи в нача-

455

ле войны. Он плыл тогда не на военных судах, а на беззащитных пароходах, и не через узенький канал, а через просторы трех океанов, и не один, а с женой и дочерью, и не полтора часа, а в общей сложности месяца полтора. И не было ни конвоя, ни эскорта, ни спасательных поясов. Но и особого страха не было. А теперь был всеобщий страх. Привычный и неустранимый. И даже рейс через пролив уже не мыслился без пробковых гусениц на груди. Он думал об унижающей — обес-человечивающей — силе страха. Надо как-то поубавить этой беды на земле!..

А Париж обрадовал его. Он сразу перестал жалеть, что поехал. У французов было отличное настроение. «Все действительно выглядит так, как если бы война приблизилась к своему концу», — написал он матери в, Нью-Плимут. На площади Согласия толпы парижан теснились у свалки трофейного оружия, и он постоял в их гуще. Но в голову почему-то лезли совсем неуместные мысли о «старой гильотине, которая когда-то поработала здесь». Рассказывая обо всем этом матери, он добавил: «Мы живем в очень волнующие времена...» И предрек: мир наступит к рождеству. Письмо было датировано 3 ноября — до рождества оставалось недель семь. Однако когда в истории назревают кризисы, даже самые беспечные из оптимистов перестают поспевать за нею. Сэр Эрнст ошибся в сем.ь раз: ровно через неделю — 11 неября 1918 года — в Ком-пьенском лесу под Парижем неандертальцы заключили, наконец, перемирие.

Известие об этом, тотчас распространившееся по земному шару, застало Резерфорда уже в Манчестере, вновь погруженного в работу после возвращения из Франции. И конечно, он. снова был выбит из рабочей колеи. Но уж на этот раз почти недельное безделье, круглосуточная взбудораженность и неумолчное праздноговоренье были его последней и желаннейшей жертвой войне.

В конце той первой недели мира он однажды окинул мгновенным взглядом несчастные годы, разом отошедшие в про'-шлое: так что же — удалось войне оставить Физику в дураках или нет?

Вообще-то говоря, разумеется, удалось, как удавалось ей все разрушительное. Он просмотрел публикации манчестерцев и подсчитал: за четыре предвоенных года — 1910—1913-й — его мальчики напечатали около 200 работ, а за военное четырехлетие— 1915—1918-й — около 40. Да и почти все эти

456

сорок работ затеяны были раньше и только, завершались по инерции в эти годы. А иные просто задержались в свое время публикацией. И его личная статистика оказалась столь же безотрадной: 30 и 6. Да и те ли шесть, о каких ему мечталось! И все-таки...,

И все-таки ему хотелось защитить перед самим собой даже эти бесплодные по видимости годы: трижды дороги деревца, выращенные там, где не растет живое. А одному из них'предстояло вымахать в могучее древо. Беспримерно могучее. Только что в Париже он так говорил своим друзьям о возможном расщеплении атома:

Если оно окажется правдой, то важность этого в конечном счете далеко превзойдет значение всех последствий войны.

Но как раз о выращивании этого многообещающего деревца он пока ни строчки не опубликовал. Еще нечего было публиковать. Следовало работать и работать. Год назад написал он Бору — «потребуется уйма труда». И, в. сущности, мало что изменилось за год: уйма труда требовалась и сейчас.

В те дни наткнулся он на новую неожиданность: нередко сцинцилляции появлялись парами — дублями. Они выглядели одновременными. И наводили на мысль, что иные из ядер при столкновении с альфа-частицей разрушаются на две части — равные или почти равные: парные сцинцилляции были одинаковой яркости. Они, возникали и в опытах с водородом, а на только с азотом. Так уж не разрушались ли надвое водородные ядра? Или, быть может, разламывались пополам сами альфачастицы?

Он решительно не знал, что думать: новое ли явление открылось ему или новую помеху подстроили условия эксперимента? «...Это был, очевидно, вопрос великой важности»,— написал он позднее.' Надо было работать.

Он знал: когда размышления кончаются присказкой «нужно работать», все идет правильно. С одним не желал он теперь мириться: с безлюдьем в лаборатории. Этот застоявшийся духовный вакуум показался ему в те первые дни мира совсем уж непереносимым. Но что он мог предпринять? Надо было терпеливо ждать возвращения уцелевших. В его власти было лишь напомнить им письмами о Манчестере, о себе, о своей вере в них.

И в первое же мирное воскресенье — 17 ноября — он

457

отправил первое такое письмо. Нетрудно догадаться, кому оно было адресовано:

Дорогой Бор!

...Я хочу, чтобы вы были здесь и мы обсудили бы некоторые мои данные по столкновению ядер. Мне думается, я получил кое-какие поразительные результаты, но это будет тяжким и долгим делом — раздобыться на-• дежными доказательствами моих выводов.

Слово «надежными» он подчеркнул (чего обычно в письмах не делал). Он выдал всю глубину своих чаяний.

И тут же, точно прося снисхождения за малость содеянного в годы войны, впервые в жизни — без шуточек и притворства — сослался, как на нечто само собой разумеющееся, на свою наступающую старость: «трудное это занятие для старых глаз — подсчитывать слабые сцинцилляции...»

Бор сумел приехать лишь через восемь месяцев — в июле 1919 года, когда Резерфорд уже прощался с Манчестером. Но ответное письмо из Копенгагена пришло тотчас — взволнованное, многоречивое. Однако на этот раз сэр Эрнст только порадовался словоохотливости датчанина — в ней выразились вся живая впечатлительность и вся искренняя отзывчивость «хрупкого мальчика». И вся его духовная непорочность.

Копенгаген,

24 ноября 1918

...Мне не нужно говорить вам, как часто в эти дни мы переносились мысленно к нашим друзьям в Англии... Здесь все уверены, что больше никогда не будет в Европе войны таких масштабов; все народы столь многое извлекли из этого ужасающего урока... Все свободомыслящие люди в мире, кажется, должны были понять гнилость принципов, на которых строилась до сих пор международная политика... Наше время определенно может рассматриваться как начало новой эры в истории.

Как страстно желал бы я быть сейчас в Англии, чтобы иметь возможность потолковать с вами обо всем на свете. Я помню, как если бы это было вчера, все те случаи, когда я сиживал в вашем кабинете и вы развивали передо мной ваши взгляды на различные фазы взлетов и падений, сквозь которые шла война, и как своей непоколебимой верой в ее счастливый конец вы всегда умели утешить меня, как бы ни падал я духом по временам... Очень скоро я напишу и расскажу вам о своей работе. Я чувствую, какое счастье вы должны испытывать оттого, что сможете теперь снова безотлучно трудиться в лаборатории, как в былые дни... У меня отняло больше времени, чем я ожидал, завершение второй части моей работы... Теперь через несколько дней она будет готова для печати, но я боюсь, что, к вашему неудовольствию, она стала слишком длинной (в два раза длин-

458

нее,, чем часть I); единственное мое оправданье, что я действительно старался многое в нее вложить...

...Я горю желанием услышать побольше о том, как продвигаются вперед важные исследования, о которых вы рассказали мне.

«Старые глаза» продолжали подсчитывать слабые сцинцилляции.

Важные исследования продвигались вперед.

Но какое странное это было продвижение! Всего более походило оно на вращение белки в колесе. За все четверть века научных исканий Резерфорда — за два года Крайстчерча, за три года Кембриджа, за девять лет Монреаля и, наконец, за одиннадцать с лишним лет Манчестера — не попадал он еще ни разу в такую безысходно-рабскую зависимость от уровня техники лабораторного экспериментирования.

Задача слишком обогнала время, чтобы можно было с такой же убедительностью решать ее количественно, как и качественно. (Оттого-то и стала она в конце концов торжеством его чистой интуиции.)

Не давалось в руки определение заряда и массы предполагаемых осколков азотных ядер. Никак не давалось. Ни по отклонению частиц в магнитном поле, вкупе с длиной их пробега, ни иным каким-нибудь способом определить эти величины не удавалось. Ничтожно мал был поток длиннопробежных осколков.

А мал он был из неэффективности альфа-бомбардировки газов.

А неэффективной она была из-за слабости естественных источников радиации.

А иных источников не было, так как физики еще не научились искусственно ускорять атомные частицы, превращая их в микроснаряды нужной энергии.

А, физики этому еще не научились, ибо...

Надо ли дальше вязать этот А-чулок? Может быть, стоит лишь напомнить, что физики тогда вообще не знали еще никаких элементарных атомных частиц, кроме электрона. Они вовсе еще не уверились, что Н-частица — водородное ядро — служит обязательной деталькой в устройстве каждого атома. И Резерфорд еще не придумал для этой детальки знаменитейшее слово «протон». Пожалуй, одного этого довольно, чтобы сам собой обрисовался уровень тогдашних возможностей в атомных лабораториях.

459

Из-за малости этих возможностей много недель и еще больше нервов отняла у Резерфорда история со сдвоенными сцинцилляциями. Она его помучила на финише исследования так же, как на старте — история с опровержением Н-радиоактив-ности.

Одновременные вспышки появлялись упрямо — с досадной навязчивостью. Так это выглядело. Вернее, стало выглядеть с той минуты, как Резерфорд обратил на них встревоженное внимание и недоверчиво подумал, уж не разламываются ли пополам альфа-частицы или водородные ядра. Наверняка он спрашивал Вильяма Кэя, а не приходилось ли ему и Марсдену наблюдать двойные сцинцилляции в давних, предвоенных опытах с альфа-рассеянием на водороде. И конечно, Кэй отвечал утвердительно, добавляя нечто в том смысле, что мало ли какие бывали совпадения.

Разумеется, спокойная мысль .о случайных совпадениях совершенно независимых вспышек была первым объяснением дублей, какое пришло в голову и Резерфорду. Но он сделал маленький расчет и увидел, что по теории вероятностей можно было ожидать появления примерно трех дублей на 60 сцинцилляции, а наблюдалось их много больше — иногда до десяти. Однако, что 60 отсчетов, или 120, или 240 в такого рода опытах! Нужна была громадная статистика, чтобы обоснованно подтвердить и отбросить мысль о случайных совпадениях. Он помнил, как Гейгер и Марсден статистически обосновали его ядерно-планетарную модель: они зарегистрировали миллион сцинцилляции... Но подсчитывать совпадающие вспышки было еще несравненно труднее, чем одиночные. По крайней мере — «для старых глаз».

Да и что означала одновременность вспышек в этих проклятых дублях? Все делалось визуально. А предел временной чувствительности нормального глаза не превышает 0,1 секунды. Когда интервал между двумя сцинцилляциями бывал' меньше, они и казались одновременными. Это соображение входило в вероятностные расчеты Резерфорда, но экспериментально уменьшить столь грубую неточность в самом определении дублей он не мог. А по атомным масштабам эта неточность была размером с вечность.

...Можно по сходству назвать «атомным годом» время полного оборота электрона вокруг ядра. Тогда для водородного атома с диаметром порядка Ю-8 'сантиметра и при скорости электрона, близкой к скорости света—

460

ЗЛО10 сантиметров в секунду, длительность атомного года будет иметь порядок 10-"секунды. За одну-десятую секунды проходит 1017 атомных лет. А вся геологическая история нашей планеты — меньше 1010 земных годов. Стало быть, одна десятая секунды — промежуток, равный по атомным масштабам 10 миллионам геологических историй Земли. Это ли не модель вечности! Иначе говоря, между двумя сцинцилляциями в дубле могло быть в миллиарды, раз меньше общего — меньше одновременности и какой бы то ни было взаимной связи, — чем между простудой Адама и насморком у любого из пап римских... (Простор для суесловия тут необозримый.)

Но ведь одновременность могла оказаться и реальной! Он

сам накликал это подозрение. И умозрительно отвергнуть его без экспериментальной разведки он уже не мог, как не мог годом раньше просто так отшвырнуть проблему Н-радиоактив-ности. Утешало одно утешение, старое, как сама наука: отрицательный результат в познании тоже результат, и крайне важный.

Когда-то, в первые годы Манчестера, о'н ведь уже занимался распределением сцинцилляции во времени. Ему и Гейгеру тогда помогал лабораторный математик Бэйтйен. И уже тогда они столкнулись с дублями. «Я и вправду стар — все уже было однажды», — не мог не подумать он. Ему вспомнилось, как по его заданию Гейгер и Марсден изучали те двойные вспышки на специальной установке с двумя экранами и двумя микроскопами. Дубли тогда легко объяснились: в источнике радиации одновременно испускали альфа-частицы два коротко-живущих излучателя — эманация тория и торий-А. Вспомнилось, как позднее — в 1911 и 1913 годах — Мароден снова занимался по его поручению этой темой и выяснил вместе с Баррэтом, что интервалы между' соседними сцинцилляциями подчиняются простому вероятностному закону- и все совпадения, конечно, случайны. Но теперь речь шла не об альфа-частицах, независимо вылетающих из источника, а о возможных близнецах — осколках распадающихся ядер. Совсем другое дело.

И он подумал, отчего это Марсден летом 14-го года не счел нужным даже уведомить его о появлении сдвоенных Н-сцин-цилляций при альфа-бомбардировке водорода? Может быть, оттого, что Марсдену чужда была самая мысль об искусственном превращении Элементов? Возможно. А может быть, он просто не увидел никакой разницы между распределением альфа-дублей и дублей от длиннопробежных частиц? И это возможно.

Ах, поговорить бы с ним об этом...

Сюда бы его сейчас — с его опытом и еще молодыми гла-

461

зами! Ничего другого Резерфорд не жаждал сильнее в те дни. Даже Бору не обрадовался бы он больше.

А шли уже первые дни нового, 1919 года, и уцелевшие начали понемногу возвращаться с войны. Но путь лейтенанта Эрнста Марсдена домой вел из Франции прямо в Новую Зеландию. Профессору Веллингтонского колледжа решительно нечего было делать в Манчестере. Однако неужто вдруг потерялась серебряная ложка Резерфорда?!. Как по заказу, наступил январский день, когда в дверях Резерфордова кабинета появился невысокий молодой человек в форме офицера колониальных войск. Он остановился на пороге с перехваченным горлом и не мог проговорить ни слова. Мгновенье поражение молчал и хозяин кабинета. А затем прокатился гром:

— Билл! Сюда! Это же наш Эрни, разрази меня господь!

...И все равно — продолжалось верчение белки в колесе. Оно продолжалось неизбывно, как в истории с Н-радиоактивно-стью. Технические трудности на каждом шагу превращались в принципиальные, ибо оставались непреодолимьми. Знаете ли, как отмечались временные интервалы между сцинцилляциями? Ползла равномерно лента вроде телеграфной; рука наблюдателя лежала на ключе вроде телеграфного; когда глаз замечал на экране вспышку, рука нажимала на ключ. Это называлось электромагнитньм способом счета. Только самые грубые вести из микромира можно было принять по такому телеграфу!

И четыре месяца спустя Резерфорд написал в статье для «Philosophical magazine»;

В январе этого года, перед возвращением профессора Э. Марсдена в Новую Зеландию, я имел счастье на протяжении короткого времени пользоваться его искусной помощью. Были предприняты систематические наблюдения... Число дублей приблизительно в два раза превышало теоретическое... Является ли это различие кажущимся или реальным — сказать трудно... Ясно, что в данных экспериментальных условиях лишь малая доля общего числа сцинцилляций может рассматриваться, как возможные истинно-одновременные дубли, и эффект слишком мал и неопределенен, чтобы выводить сколько-нибудь точные умозаключения..,

Что же оставалось делать?

Оставалось сполна повторить на финише старт: снова прекратить мелочное препирательство с природой — довериться своей интуиции и, бросив возню с дублями, пойти дальше.

Оставалось делать науку нелогично. И не по правилам.

462

А что, собственно, лежало дальше?

Уже пройденное, но нерешенное. Ведь так и не был получен ответ на вопрос: какова природа длиннопробежных частиц. рождающихся в азоте при альфа-бомбардировке? Из четырех вариантов — Н, Не, Li и Х — выбор не был сделан. Количественные методы спасовали и тут перед малостью эффекта. И потому безответным пребывал главный вопрос: действительно ли можно утверждать, что имеет место процесс превращения атомов азота в другие атомы? Эти «другие» — нераспознанные длиннопробежные частицы — каким-то способом все-таки надо было узнать по имени. Иначе все разговоры о возможной искусственной трансмутации устойчивых элементов" становились беспочвенными. А он ведь эти разговоры уже вел — пока, правда, только в переписке.

И вот, за неимением ничего лучшего, Резерфорд отважился воспользоваться для решения строгой физической задачи извечно-нестрогой методой врачей, вынужденных, как правило, ставить диагнозы по сходству. Он решил провести качественное сравнение неизвестного с известным.

Одним достоверным числом врачи располагают всегда — температурой больного. Одним достоверным числом располагал и он — длиной пробега неведомых частиц. В остальном, как и врачи, он должен был положиться на свой опыт и нюх. Эталоном для сравнения послужили ему хорошо знакомые и очень подходящие по длине пробега Н-частицы. Собственно, выбором этого эталона уже и определился диагноз.

Эту заключительную стадию многолетнего резерфордовского исследования Норман Фезер описал в таких выражениях:

Резерфорд знал, как они выглядят (слабые Н-сцин-цилляции. — Д. Д.), и он готов был побиться об заклад, что «неведомые» сцинцилляций тоже обязаны своим происхождением водородным ядрам. Поэтому он спланировал длинную серию экспериментов, в которых объективно сравнил две радиации: ядра водорода, выбрасываемые •> водородсодержащими материалами под ударами альфа-лучей, и длиннопробежные частицы, возникающие в азоте. Это потребовало всей его искусности и значительной доли его веры в собственную непогрешимость.

Первый мирный апрель стоял над Манчестером.

Целыми днями голубело небо.

И настроение у Резерфорда было самым апрельским, когда однажды в час неурочных лабораторных сумерек он сказал Кэю, что, если кому-нибудь понадобятся насос или микроскоп, он не будет возражать против демонтажа их экспериментальной установки. Кай ошалело вскинул голову, а потом все

463

понял. Он бросился к окнам и рывками расшторил их. Апрельская заслуженная ими голубизна ворвалась в лабораторию.

В апреле Резерфоря отправил в редакцию «Philosophical magazine» четыре статьи, объединенные общим заглавием — «Столкновение альфа-частиц с легкими атомами». Пятьдесят страниц журнального текста подытоживали многолетний поиск. Все недоказанное, приблизительное, смутное нашло себе место на этих страницах. И даже заняло большую часть из них. Да ведь так бывает на каждом шагу: надобна неразбериха корней, ветвей и листвы, чтобы где-то в гуще зелени завязался долгожданный плод. Он притаился на последних полутора страничках, завершавших четвертую статью — «Аномальный эффект в азоте».

Это были всего несколько утверждений — непререкаемых и осторожных. Непререкаемых и осторожных, как поступь охотника-маори, идущего за верной добычей по неразведанной земле.

Или — по-другому... О нашем новозеландце часто говорили:

«по когтям узнают льва». Говорили учителя и ученики, современники близкие и далекие. Так вот, пожалуй, нигде столь явственно не ощущалась эта его львиная повадка, как в итоговых утверждениях той работы — удивительной .по бездоказательности (с точки зрения логики познания) и поразительной по безошибочности (с точки зрения правды Природы):

...Трудно избежать заключения, что длиннопробежные атомы, появляющиеся при столкновении альфа-частиц с азотом, представляют собою отнюдь не азотные атомы, но, по всей вероятности, атомы водорода или атомы с массой 2. Если это так, мы должны сделать вывод, что атом азота подвергается распаду... и что атом водорода, высвобождающийся при этом, является структурной частью азотного ядра.

Так стал он первым в истории человечества истинным алхимиком.

И тут же высказал еще два-три положения, содержавших программу исследований на долгие годы вперед:

Без знания законов сил, действующих на таких малых расстояниях (порядка Ю-13 сантиметра. — Д. Д.), трудно дать оценку энергии, требуемой для высвобождения Н-ядра... Принимая во внимание огромную интенсивность сил, втянутых в игру, можно без особого удивленья отнестись к тому, что азотный атом претерпевает дезинтеграцию, так же как и к тому, что самой альфе-частице

464

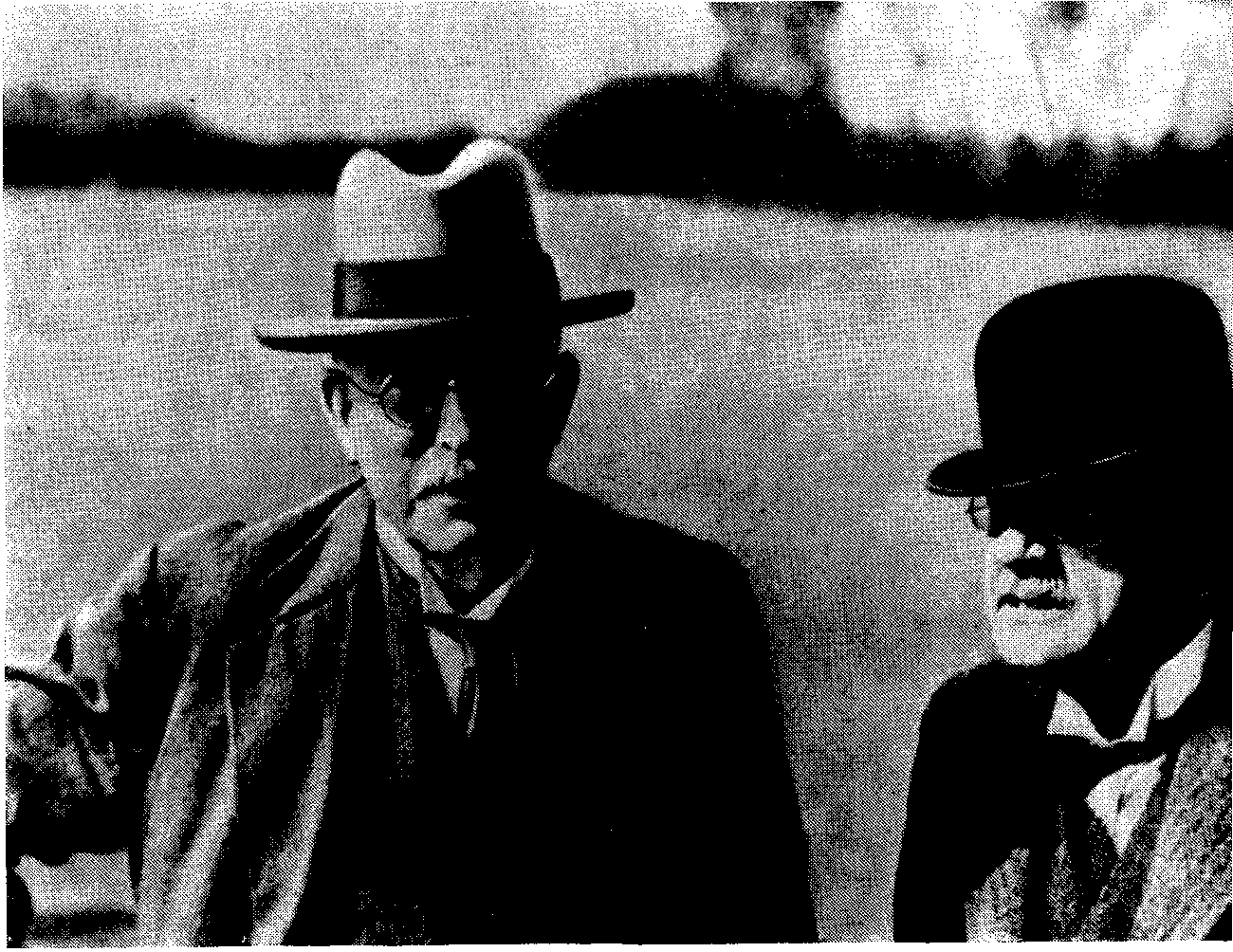

46. Эрнст Резерфорд и Дж. Дж. Томсон следят за спортивным состязанием. Кембридж. 30-е годы.

Резерфорд в лаборатории. 30-е годы.

удается избежать распада на составляющие ее элементы. В целом эти результаты наводят на мысль, что, если бы в нашем распоряжении были для экспериментирования альфа-частицы или другие похожие атомные снаряды еще большей энергии, мы могли бы ожидать разрушения ядерных структур очень многих из легких атомов.

Так он, кроме всего прочего, объяснил и себе и читателям, почему на его установке не подвергался распаду кислород воздуха: очевидно, у альфа-частиц радия-С просто не хватало для этого энергии. И для разрушения своих подобий — ядер гелия — у них тоже энергии не хватало.

А что стояло за упоминанием о «других похожих атомных снарядах»? Очевидно, он думал о потоках других легких ядер, каким-то образом снабженных нужной энергией. И прежде всего об Н-частицах — о будущих протонах.

Снова пророчество?

Да, обычное для него прощупывание пути вперед. И все та же львиная поступь — решительная и осторожная: знакомый, как никто другой, с чудовищными трудностями охоты в микромире, он воздержался от слишком определенных обещаний. И не нужно думать, будто уже тогда — в 1919 году — им владела какая-нибудь практическая идея лабораторного ускорения легких ядер. Это были только мечтанья. И если он верил в их реальн.ость, то не более чем в принципе. Он не надеялся, что еще на его веку физика обзаведется более могучей атомной артиллерией, чем естественная альфа-радиация. Но знал, что без этого и не будет продвижения в глубь ядра. Примерно тогда же в частном письме Стефану Мейеру он сказал обо всем этом так:

Я держусь того мнения, что уж если атом не поддается дезинтеграции с помощью альфа-частиц, то расщепить его в наше время и не удастся.

24

«В наше время...»

Чье это — наше?

Он знал: не надо задавать себе таких вопросов, шутливо-невинных с виду. В том и смысл расхожих выражений, что сознанью нет нужды цепляться за них: оно может экономить свою пристальность для главного. Но стоит мысли ненароком зацепиться за нечто этакое безлично-пустяковое, как ей уже долго не вылезти из беды: пустячное разрастается, а безлич-

30 Д. Данин

465

ное оборачивается личным. И шутливо-невинное наполняется ядом.

«В наше время...» Он подумал, что в его устах эта формула годится уже только для воспоминаний.

В аудитории студенческой или на будущих лабораторных чаепитиях, перед лицом своих будущих мальчиков, он уже не рискнет, размышляя вслух о завтрашнем дне, запросто произносить — «в наше время». Конечно, не раздастся ироническое: «В чье это наше, сэр Эрнст?» Но кому-нибудь в голову что-нибудь подобное придет обязательно. И правильно — стариков надо ставить на место!

Впрочем, возникло воспоминание: когда четверть века назад он предвкушал свою первую встречу с Дж. Дж., ему совершенно естественно думалось, что он едет на свидание со «стариком Томсоном», а тому не было и сорока. Уму непостижимо: он, Резерфорд, ныне на десять лет старше того «старика Томсона»!

Это было огорчительное открытие. И уже без тени строптивости он подумал широко и невесело: а вообще-то вправе ли будет все его поколенье называть «своей» новую эпоху, начавшуюся теперь, после лихолетья беспримерной войны, в пожаре которой обуглилось столько прежних вер и дымом развеялось столько иллюзий?! Отныне обо всем, что осталось позади, будет его поколенье говорить мечтательно: «в наше старое доброе мирное время».

А как оно будет говорить обо всем. что впереди? Ваше новое недоброе немирное безвременье? Но по какому праву? — рассердилось в нем чувство справедливости. Разве не в недрах «нашего старого доброго времени» зародилось чудовище только что отошедшей войны?! Ни у кого нет права думать о будущем хуже, чем о прошлом...

(Господи, как ему не хотелось стареть!)

И еще ему подумалось: неужели в самом деле бывает так, что распадается связь времен? Его воображение отказывалось рисовать картину невозможной действительности, в которой он почему-то лишний или не очень нужный новым людям человек.

Он шел по летней Уилмслоу-роуд на север — из дома в университет. Шел, перекинув через руку плащ и сдвинув на затылок шляпу. Шел, глядя поверх голов попутных и встречных прохожих. И лицо у него было удивленное изнутри — такое, когда сторонний наблюдатель не может удивиться тем же удивленьем, оттого что источник его незрим. Но видно было, что

466

этого человека одолевают и не слишком нравятся ему какие-то неотвязные мысли.

Они не нравились ему своей бесплодной горечью. Но отвязаться от них было совсем не просто: под их артиллерийски громким прикрытием — эпохи, поколенья, веры! — короткими перебежками шли на него в атаку цепи совсем Других размышлений.

В сущности-то, ничего особенно драматического. Только самотерзанья, которым, казалось бы, не должен был быть подвержен человек такой атлетической конструкции и такой счастливой судьбы, да к тому же достаточно поживший на свете, чтобы не придавать подробностям жизни чрезмерного значения. А может быть, хотя ему и было под пятьдесят,-вовсе не так уж много успел пожить он на свете? Не в науке, а просто на свете — среди людей, в толчее человечьего общежития. Наверное, так. И потому переменам житейского свойства еще удавалось выводить его из равновесья.

А впрочем, разве любому нормальному человеку далось бы без труда расставанье с городом, улицей, домом, где пронеслись двенадцать лет его жизни, где выросла его дочь, где пережил он войну? Разве так уж это безболезненно — сначала пустить в земле глубокие корни, а потом подвергнуться пересадке на новую почву? Даже когда эта новая почва знакома и желанна, а вся операция лестна и, уж конечно, добровольна...

Когда бы все произошло вдруг и сразу, может быть, оно и не было бы так томительно. Но история эта тянулась с конца зимы. И главное — были в ней свои сложности, не очень приятные. И не житейского, а глубинно-психологического свойства.

Раздумья об этом — именно об этом — не оставляли его в тот летний день на Уилмслоу-роуд. И вовсе не случайно возникло воспоминание об его первой встрече со «стариком Томсоном». За последние месяцы не раз и без спросу приходила ему на ум та история четвертьвековой давности, когда в захудалой лондонской гостиничке он, новозеландский юнец, ждал и дождался письма из Кембриджа от самого Дж. Дж. И всякий раз вспоминалась тогдашняя великодушная фраза Томсона о «требованиях и. намерениях ученого»,, обращенная совершенно всерьез к нему — безвестному провинциальному бакалавру. И всякий раз оживало в'нем нерастраченное с годами чувство благодарности к старику (увы, к старику уже без кавычек). И вот получилось так, точно он это чувство предал...

Разыгралось что-то похожее на совсем уж стародавнюю историю с Биккертоном, когда, став секретарем студенческого Научного общества, он пошел против биккертоновского стиля

30* 467

в науке. Тогда он тоже почувствовал себя на минуту предателем. Но поделать с собою ничего не мог.

Теперь все было серьезней. И заметней со стороны. То ли грубее, то ли, напротив, тоньше. Но и на этот раз — поделать с собою он ничего не мог. Тайный конфликт возник неизбежно.

Он возник еще в марте, как только дошло до Манчестера известие, что сэр Дж. Дж. Томсон уходит в отставку с кавенди-шевской кафедры экспериментальной физики, а преемником его в этой роли будет сэр Эрнст Резерфорд.

Как всегда, молва опередила официальную процедуру. И Резерфорда начали поздравлять с новым возвышением рань-ще, чем оно произошло. Он отшучивался, но и удовлетворения не скрывал: приятно было сознавать, что тебя прочат в династию кавендишевских профессоров — вслед за Максвеллом, Рэлеем, Томсоном. Да и лучшей физической лаборатории в Англии все-таки не было.

Мэри тотчас начала планировать переезд.

Вспомнила, как прошлым летом в связи с намерением Эйлин поступить в Ньюнхэм-колледж они вдвоем коротко гостили в Кембридже и как однажды, гуляя по зеленым университетским кварталам, увидели на улице Королевы заброшенный дом в старом саду, и как от прохожих услышали, что он называется Ньюнхэм-коттедж, и как обе они признались друг дружке, что им очень нравилось бы жить в таком отъединенном доме в окружении зеленой тишины... И теперь Мэри. решила, что надо немедленно ехать в Кембридж и заранее снять в аренду этот дом, если, конечно, он все еще пустует.

И Билл Кэй сразу начал планировать переезд.

Его тешила перспектива явиться в прославленный Кавен-диш личным ассистентом самого сэра Эрнста. Бедняга не подозревал, что в Кембридж его не пустит жена — ей не захочется разлучаться с манчестерскими родственниками.

Стал обдумывать переезд и Резерфорд. Однако едва он внимательней прислушался к молве, как дух его смутился.

Молва гласила: старик Дж. Дж. оставляет кавендишевскую кафедру в Тринити-колледже, но прав и обязанностей директора Кавендишевской лаборатории полностью с себя не слагает. И конечно, будет продолжать экспериментальную работу. И разумеется, будет вести часть рисёрч-стьюдентов. Всех это восхищало. Дж. Дж. было за шестьдесят; пятый год он президентствовал в Королевском обществе; год назад стал главою Тринити-колледжа; занятий и озабоченности ему хватало по

468

горло (оттого он и оставлял кафедру), и тем не менее он не хотел распрощаться до конца с руководящей ролью, которую играл на Фри Скул лэйн три с лишним десятилетля. Эта неукротимость приводила в восхищенье и Резерфорда. Но больше всего он боялся, что молва о ней окажется правдой.

Стать директором лаборатории только наполовину?! Делить с кем-нибудь власть?! Он даже подумать об этом спокойно и вежливо не умел. И когда на исходе первой недели марта пришло официальное письмо из Кембриджа, подтвердившее его опасения, он взорвался: почему Дж. Дж. так уверен, что он, Резерфорд, с готовностью согласится и даже сочтет за честь стать его полупреемником?! Как решаются предлагать ему пост с ограниченными правами?! Да понимает ли старик, что на протяжении последних двадцати лет ведущими физическими лабораториями в Британской империи становились те, где руководил делами он, Резерфорд: сначала Монреаль, потом Манчестер!

Плевал он в конце концов на Кавендиш!

И заодно на Тринити-колледж...

И вдобавок на весь этот ископаемый Кембридж...

И вообще пусть оставят его в покое! Он сам уже старик! Ста-рик — с нервами и прочей чертовщиной.

Кэй долго искал в тот день ключ, пулей вылетевший из двери, когда шеф грохнул ею, уходя из лаборатории с каким-то письмом в руках.

Первым движением сэра Эрнста было отправить короткий телеграфный отказ. Но, не дойдя до телеграфной конторы, он повернул домой. То ли мартовская прохлада утишила его, то ли самокритическая догадка, что он разбушевался, как чванный адмирал, которому воздали почести не по всей форме. В общем он решил тотчас отправиться в Лондон — посоветоваться с многоопытными друзьями томсоновского поколения, вроде Джозефа Лармора и Артура Шустера, как ему следует поступить.

Неважно, сразу ли встретился он со своими советчиками в Сэйвилл-клубе на Пиккадилли или они вместе пошли туда после долгого разговора в Барлингтон-хаузе. Существенно, что он внял добрым советам и даже согласился написать ответное письмо Томсону немедленно, за клубным столиком, не возвращаясь в Манчестер: его лондонским друзьям хотелось прочесть, что он напишет, дабы в случае нужды помешать непростительной размолвке ученика с учителем. Но, по-видимому, эта предусмотрительность была уже излишней: он отошел..

469

Сэ-йвилл-клуб, 107, Пиккаднлли,

7 марта 1919

Мой дорогой профессор!

...Решив стать кандидатом на Ваш пост, я раздумываю о том, что никакие преимущества этой должности не смогли бы послужить для меня компенсацией даже за малейший ущерб, какой мог бы быть нанесен нашей долгой непрерывной дружбе, или за малейшие трения, открытые или скрытые, какие могли бы возникнуть между нами, если бы мы не достигли ясного взаимопонимания в вопросах, связанных с лабораторией и рисёрч-стьюден-тами.

В этом искреннем стиле перечислил он все пункты, требовавшие ясного взаимопонимания. С прямотою, осложненной только витиеватой тактичностью, поставил все вопросы, которые Рэлей-младший в биографии Томсона назвал «крайне деликатными». Но с деспотической беспощадностью провел свою непреклонную волю: он согласен лишь на полную независимость — без условий и ограничений. За учителем признавалось единственное право: по-прежнему работать в старых профессорских комнатах на первом этаже Кавендиша и целиком располагать Эбенизером Эвереттом, как личным помощником.

В Манчестер он вернулся довольный собой. И ничто его тогда не терзало. А потом пришел ответ из Кембриджа: «...Вы увидите, я предоставлю Вам абсолютную свободу рук в управлении лабораторией». Можно было торжествовать.

Однако в покорности Дж. Дж. чувствовалось что-то уязвляющее. Он словно бы говорил: «Ах, друг мой, вы опасаетесь моего духовного влияния на молодых? Что ж, я вас понимаю!..» И вместе с тем была в его ответе фраза, выдававшая то, что старик хотел бы скрыть: собственную свою уязвленность. «Я буду вести себя так, как если бы находился в изолированной лаборатории за милю от Кавенднша». Он подчеркивал, что понимает желание Резерфорда от него избавиться... Да, вот так оно получалось — сложнее, чем нужно бы.

Словом, хотя с того момента все устраивалось как бы к обоюдному удовлетворению, хотя в апреле Томсон сердечней-ше поздравил Резерфорда с единодушным избранием в члены Тринити, хотя при тонком посредничестве Лармора ни одному тлеющему разряду не дали разгореться; хотя решение, что обе стороны на всякий случай заключат письменное соглашение о «невмешательстве и ненападении» принято было с улыбкой;

словом, хотя внешне все выглядело вполне пристойно, внутренне, то есть на самом деле, благополучия в их отношениях уже

470

не стало. Долгой и непрерывной дружбе ущерб все-таки был нанесен. И может быть, непоправимый.

Только слепой не мог бы увидеть этого.

И все чаще припоминал Резерфорд, как однажды он сам осадил одного ученого малого, рискнувшего с неудовольствием заговорить о своем учителе. Он сказал ему: «Мальчик мой, никогда не нужно ссориться с материнским молоком!» Хорошо ведь сказал, не правда ли? .

...Мысли обо всем этом привычно терзали его и в тот летний день на Уилмслоу-роуд. Но только в тот день ему труднее было отбивать их атаки. В тот день они двигались на него под мощным прикрытием других — громоздких и заведомо неодолимых — мыслей о смене эпох и смене поколений, о неизбежном превращении «нашего» времени в «не наше» и столь же неотвратимом наступлении старости со всей ее ненужностью. А происходило это нашествие обезоруживающих раздумий в конце концов оттого, что в тот августовский день 19-го года он в последний раз держал свой путь к университету Виктории.

Он шел, прощаясь с Манчестером.

И на лице его лежала тень именно этого удивления: «Как, неужели я в самом деле прощаюсь с Манчестером?»

И щемило сердце от сознания, что он вышел сейчас из дома, где с рассвета начали_ уже укладываться в дорогу, а придет сейчас в лабораторию, где, кроме Кэя, ему и проститься-то будет не с кем, потому что большинство его мальчиков так до сих пор и не вернулось с давно окончившейся войны, а те, что вернулись, осели в разных местах — не в Манчестере...

Он шел, прощаясь с продымленными манчестерскими небесами. И ему вспомнилось, как однажды сказал да Коста Андра-де, слывший среди физиков поэтом: «Город угрюмых улиц и теплых сердец». Пожалуй, верно.

, Он шел, а в кармане у него лежало только что написанное им дома благодарственное послание к университетскому Сенату. Оно начиналось словами:

Я провел среди вас двенадцать очень счастливых и

плодотворных лет.