Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды

| Вид материала | Доклад |

- «о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием, 3047.77kb.

- Отчет комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Сокольского, 394.95kb.

- Окружающей среды республики, 1450.06kb.

- Программа научно-практической конференции (секционного заседания) Министерства природных, 68.78kb.

- Государственная программа Республики Коми «Воспроизводство, использование природных, 3148.25kb.

- Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области охраны окружающей, 54.6kb.

- Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка, 2195.48kb.

- Нормативно правовые документы по вопросам формирования государственных информационных, 281.26kb.

- Г. В. Плеханова (технический университет) М. А. Пашкевич, В. Ф. Шуйский экологический, 1176.09kb.

- Аннотация рабочей программы дисциплины охрана окружающей среды и рациональное использование, 40.26kb.

А) Земли особо охраняемых территорий и объектов

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

На землях особо охраняемых территорий учтено 18 объектов на площади 34,3 тыс. га (0,9 %). В основном, это лесные земли, которые составляют 30,4 тыс. га (88,6%). Под водой и болотами занято 2,0 тыс. га, под сельскохозяйственными угодьями 1,0 тыс. гектаров. Остальные 0,9 тыс. га заняты дорогами, постройками и другими земельными угодьями. В их числе учтено 13 объектов на землях особо охраняемых природных территорий на площади 34,2 тыс. га, из которых 7 объектов на землях лечебно-оздоровительных местностей и курортов общей площадью 0,1 тыс. гектаров заняты под застройками. В землях историко-культурного назначения учтено 3 объекта общей площадью 0,1 тыс. га.

В землях особо охраняемых территорий по формам собственности учтено всего 34,3 тыс. га, в том числе все в землях особо охраняемых природных территориях. В данном случае к землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферный, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков и другие земли. Из всех земель особо охраняемых территорий в государственной и муниципальной собственности находится 34,3 тыс. га, а по особо охраняемым природным территориям в государственной и муниципальной собственности учтено 34,2 тыс. га.

Б) Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, болота и другие).

Площадь земель лесного фонда на территории Воронежской области составляет 391,4 тыс. га.

Основную долю земель этой категории занимают территории, покрытые лесом на площади 339,8 тыс. гектара, что составляет – 86,8%, сельскохозяйственные угодья – 2,5%, площади, улицы, дороги, под болотами, под водой и прочие земли – 10,7%.

Расположенные на землях лесного фонда сельскохозяйственные угодья используются лесохозяйственными организациями под питомники, для выращивания кормовых культур, как служебные наделы для работников лесного хозяйства.

В) Лесные площади и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд

Лесными площадями и лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд, занято 632,3 тыс. га. Указанные земли сконцентрированы, в основном, на землях лесного фонда 352,8 тыс. га (лесные площади), на землях сельхоз-назначения: 39,9 тыс. га - лесные площади и 158,1 тыс. га – лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, на землях поселений соответственно 27,3 тыс. га и 12,7 тыс. га, на землях особо охраняемых территорий 30,4 тыс. га (лесные площади), на землях промышленности 2,6 тыс. га, на землях запаса – 0,1 тыс. га.

Г) Земли водного фонда

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а так же земли занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли водного фонда занимают 12,2 тыс. га, или 0,2% от общей площади земель области. Наибольший удельный вес земель этой категории занимают земли под водой - 12 тыс.га, или 98,4%, остальная площадь - 0,2 тыс.га, или 1,6% занято под плотинами, дорогами, постройками и другими землями.

Д) Земли под водными объектами, включая болота

В земельном фонде области под водой и болотами занято всего 103,8 тыс. га (около 2%), в том числе под водой 63,7 тыс. га и под болотами 40,1 тыс. га. Распределение этих земель по категориям приводится в таблице 5.

Таблица 5

тыс. га

| №№ п/п | Категория земель | Под водой | Под болотами | Всего под водой и болотами |

| 1 | Земли сельхозназначения | 31 | 26,8 | 57,8 |

| 2 | Земли поселений | 14 | 3,7 | 17,7 |

| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | 0,4 | 0,1 | 0,5 |

| 4 | Земли особо охраняемых территорий | 1,1 | 0,9 | 2,0 |

| 5 | Земли лесного фонда | 4,8 | 8,5 | 13,3 |

| 6 | Земли водного фонда | 12 | - | 12 |

| 7 | Земли запаса | 0,4 | 0,1 | 0,5 |

| ИТОГО: | 63,7 | 40,1 | 103,8 |

Наибольшее количество земель под водными объектами и болотами сосредоточено на землях сельскохозяйственного назначения - 57,8 тыс. га.

Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности приведены в таблице 6.

Таблица 6

тыс. га.

| № п/п | Категории земель | Общая площадь | В собствен-ности граждан | В собствен-ности юридических лиц | В государствен-ной и муници-пальной собственности |

| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 4239,7 | 2788,9 | 39,1 | 1411,7 |

| 2 | Земли населенных пунктов | 460,2 | 147,5 | 2,1 | 310,6 |

| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, космичес-кого обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | 62,7 | 0,1 | 0,6 | 62 |

| 4 | Земли особо охраняемых территорий | 34,3 | | | 34,3 |

| 5 | Земли лесного фонда | 391,4 | | | 391,4 |

| 6 | Земли водного фонда | 12,2 | | | 12,2 |

| 7 | Земли запаса | 21,1 | | | 21,1 |

| ИТОГО земель в административных границах области | 5221,6 | 2936,5 | 41,8 | 2243,3 |

4.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ КОМПЕТЕНЦИИ РОСПРИРОДНАДЗОРА

Кроме земельного контроля в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, за 2008 год Управлением Росприроднадзора по Воронежской области проведено 40 проверок соблюдения земельного законодательства на землях иных категорий. При их проведении выявлено 24 нарушения, к административной ответственности привлечено 34 юридических, должностных и физических лица на общую сумму 172 тыс. руб.

Так, при проверке по обращению жителей ТСЖ «Резиденция» установлено, что на покрытом лесом земельном участке площадью 0,7га из земель населенных пунктов в пределах границ городского округа город Воронеж в районе ТСЖ по ул. 9 Января произведена раскорчевка без специального разрешения на проведение данных работ. За данное нарушение к административной ответственности в виде штрафа привлечено юридическое лицо ОАО «ДСК» на сумму 10 тыс. руб.

То же ОАО «ДСК» без разрешительных документов на земельном участке площадью около 300м2, прилегающем к территории Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института патологии, фармакологии и терапии Россельхозакадемии, произвел смещение грунта, раскорчевку и повреждение насаждений, засыпку земли сдвинутым грунтом и захламление их поврежденной древесно-кустарниковой растительностью. За данное нарушение к административной ответственности в виде штрафа привлечено юридическое лицо ОАО «ДСК» на сумму 15 тыс. руб.

Проведены проверки соблюдения земельного законодательства в ООО «Дон», СОПК «Родник», ООО «Продпроспект», ООО «Промстрой», ПКЛП «Райский уголок» при использовании арендованного участка лесного фонда. Выявлено захламление и загрязнение земли бытовыми отходами на базах отдыха «Сосновый бор», «Колос». За данные нарушения директора баз отдыха оштрафованы на сумму 7 тыс. руб.

При проведении проверки установлено, что в отработанной части карьера формовочных песков, предоставленного ОАО «Борисоглебский котельно-механический завод» из земель лесного фонда (квартал №2 Хоперского участкового лесничества) не произведена рекультивация земель на площади 0,3га, земли после отработки песка не переданы собственнику. За данные нарушения зам. генерального директора оштрафован на сумму 3 тыс. руб., ему выданы соответствующие предписания.

В результате невыполнения обязательных противоэрозионных мероприятий ЗАО «Родина» Россошанского района, имеют место оползневые явления на землях, занятых пашней, а также пастбищных земель на склоне. Не проведены работы по обустройству водоохранных валов и посадке кустарниковой растительности. К административной ответственности в виде штрафа привлечено юридическое лицо ЗАО «Родина» на сумму 10 тыс. руб.

На землях СХА «Ярковская» Каменно-Садовского сельского поселения Новохоперского района ООО «СК Стройпроект» в 2006г. осуществляло самовольную добычу (без лицензии) песчаных отложений из склона оврага открытым способом. В результате проверки установлено, что песчаные отложения в настоящее время выходят на видимую поверхность. Склон оврага лишен поверхностного слоя почвы и растительности, что приводит к водной и ветровой эрозии и выносу со склона песчаных отложений с потоками воды на прилегающую территорию. ООО «СК Стройпроект» не имеет проекта рекультивации нарушенных земель. За указанные нарушения законодательства в сфере природопользования к административной ответственности в виде штрафа привлечено юридическое лицо в размере 25 тыс. руб. и выданы предписания о разработке и реализации проекта рекультивации нарушенных земель на территории Каменно-Садовского сельского поселения Новохоперского района.

В результате проверки ГСК «Лесная поляна» в г. Воронеже установ-лено, что невыполнение требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от процессов, ухудшающих качественное состояние земель, привело к захламлению земельного участка, занятого строительством гаражей и участка, примыкающего к лесному фонду РФ строительными отходами, бытовым мусором и порубочными остатками. На должностное лицо - директора ГСК «Лесная поляна» наложен администра-тивный штраф в размере 2 тыс. руб. и выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

По материалам Давыдовского филиала ОГУ «Лесная охрана» прове-дена проверка соблюдения земельного законодательства, в результате кото-рой выявлено 15 фактов самовольного занятия земельных участков лесного фонда около пос. Санаторий им. Цюрупы, за что к административной ответ-ственности привлечено 15 физических лиц на общую сумму 14,5 тыс. руб.

ЗАО «Давыдовское» не выполнены обязанности по рекультивации земель и приведению в состояние пригодное для использования по целевому назначению после самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы. За данное нарушение ЗАО как юридическое лицо привлечено к административной ответственности на сумму 20 тыс. руб.

ООО «Энерго-С» при производстве работ по прокладке силового кабеля допущено самовольное снятие плодородного слоя почвы на участке лесного фонда Правобережного лесничества Учебно-опытного лесхоза. К административной ответственности привлечен директор ООО в виде штрафа на сумму 3 тыс. руб.

На территории лесопарковой зоны «Оптимистов» ОАО «ДСК» при производстве земляных работ по прокладке траншеи канализационных сетей допущено самовольное перемещение плодородного слоя почвы. К административной ответственности привлечено должностное ответственное лицо ОАО «ДСК» - главный строитель в виде штрафа на сумму 4 тыс. руб.

Так же по результатам проведенных проверок выявлено захламление территории арендуемых участков лесного фонда отходами производства и потребления у ИП Круглова Б.И., ООО «Транссервис». Виновные лица прив-лечены к административной ответственности на общую сумму 8,5 тыс. руб.

Негативные последствия сжигания пожнивных остатков

Поля, горящие после уборки урожая зерновых, стали сегодня обыденным явлением. Варварское уничтожение стерни и остатков соломы влечет за собой загрязнение атмосферного воздуха, снижение содержания гумуса в почве, возникновение лесных пожаров.

Солому жгут в рядках, копнах или складируют на краях полей в скирды, которые, в конечном итоге, через два-три года все же сжигаются. Тем самым наносится непоправимый вред природе, здоровью населения.

В хозяйствах области ежегодно не востребовано от двух до 3,5 млн. т соломы озимых и яровых зерновых культур. Известно, что по содержанию органического вещества одна тонна соломы соответствует 2,5-3 т подстилоч-ного навоза. При ее уничтожении прекращается поступление в почву органического вещества, которое играет большую роль пополнении запасов гумуса. К тому же, при сжигании соломы, например, в копнах гумус сгорает, особенно в верхнем (до 5см) слое почвы.

Если солому не сжигать, а правильно перерабатывать и затем вносить в почву, это даст несомненный эффект. Например, при урожае соломы в 3 т с гектара почва обогащается в среднем 10-12кг азота, 2-3кг фосфора, 20-25кг калия, 0,1кг цинка и некоторыми другими важнейшими микро-элементами. Поэтому, с точки зрения специалистов, именно способ переработки пожнивных остатков является наиболее приемлемым.

Экспериментально установлено, что при сжигании 3 т урожая соломы с гектара в атмосферу улетучивается около 4,2 т углекислого и угарного газа, 60кг двуокиси азота, при этом приземный слой атмосферы обедняется на 2,8т кислорода. По оценкам специалистов и ученых при проведении сельхозпалов в атмосферный воздух на территории области ежегодно выбрасывается от 100 до 120 тыс. т указанных выше и других опасных веществ, что приводит к заболеваниям жителей сельских районов.

В результате неудовлетворительного выполнения противопожарных мероприятий при сжигании стерни и пожнивных остатков происходят пожары в лесополосах, лесах. Ежегодно почти половина послеуборочных возгораний в лесных массивах происходит от распространения огня с полей при производстве сельхозпалов, страдают сотни гектаров защитных лесополос.

5. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

5.1. растительнЫЙ МИР Воронежской области, Перспективы охраны

По предложенной схеме ботанико-географического районирования европейской части бывшего СССР, современный растительный покров Воронежской области входит в состав двух провинций и подпровинций Евроазиатской степной области: Среднерусской (Верхнедонской) подпровинции Восточноевропейской лесостепной провинции и Среднедонской подпровинции Причерноморской (Понтической) степной провинции (Исаченко, Лавренко, 1980). Территория области находится на рубеже двух ботанико-географических зон — степной и лесной, и здесь в полной мере проявляется своеобразие лесостепной ландшафтной зоны — чередование островных лесных массивов и безлесных пространств с луговыми, лугово-степными и степными сообществами.

Около 10 % территории области покрыто лесами. Из лесных сообществ наибольшее распространение получили сосновые и дубовые леса. В основном производными являются мелколиственные леса – березняки и осинники, первичны некоторые нагорные березняки. Черноольшаники, тополевые леса и ивняки распространены в долинах рек. Наиболее крупные островные леса – Хреновской и Усманский боры. Хреновской бор расположен в Бобровском районе по левобережью р. Битюга. Усманский бор расположен по левобережью реки Ворона и ее притоков Усмани и Ивнице между городами Воронежем и Усманью Липецкой области. Широко известны крупные островные дубравы – Шипов лес по реке Осереди и Теллермановская роща по рекам Вороне и Хопру. Уникальность встречающихся на южном пределе естественного распространения островных сосновых лесов подчеркивает наиболее древний в растительном покрове области бореальный флористический комплекс, представленный в Усманском бору такими видами как седмичник европейский (Trientalis europaea – латинские названия растений приведены по С. К. Черепанову, 1999), черника (Vaccinium myrtillus), брусника (V. vitis-idaea), клюква болотная (Oxycoccus palustris), росянка круглолистная (Drosera rotundifolia), плауны (Lycopodium clavatum, L. annotinum, L. complanatum), пушицы (Eriophorum latifolium, E. vaginatum, E. polystachyon), грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia) и др. Появление на нашей территории этих таежно-лесных растений связано с отступлением валдайского ледника и смягчением климатических условий около 10 000 лет назад, когда в результате таяния ледника растительный покров бассейна Среднего Дона был представлен островными лесными массивами из сосны с небольшой примесью березы и ели, широкое распространение получили переувлажненные местообитания, в том числе болота с осоково-сфагновым покровом.

Растительный покров пойменных лугов, имеющий большое хозяйственное значение, приурочен к поймам Дона, Воронежа, Битюга, Хопра, Толучеевки, Тихой Сосны, Черной Калитвы, Богучарки и других рек. Однако, большинство богатейших природных пастбищ и сенокосов в поймах рек большей частью находятся в неудовлетворительном состоянии, заболочены или находятся на стадии сильного и среднего сбоя, еще не оставлены безуспешные попытки коренного улучшения солонцово-солончаковых луговых комплексов, в результате которых сокращаются или уничтожаются популяции редчайших в регионе галофитов и видов иных экологических групп (Агафонов, 1987, 2006).

Вне пойм, по склонам и, отчасти, на водораздельных участках, сохранились различные варианты степей: луговые степи, развивающиеся на черноземных почвах, кальцефитно-петрофитные, приуроченные к мело-мергелистым обнажениям и псаммофитные, получившие распространение на песках и супесчаных почвах. Следствием антропогенного воздействия на степи является высокая доля в их флоре сорных видов (Агафонов, 2006), в большинстве своем обладающих способностью селиться в широком спектре нарушенных местообитаний (рис. 12).

Рис. 12. Доля сорных видов в ведущих семействах степной флоры Воронежской области:

1- семейство Chenopodiaceae; 2 – Brassicaceae; 3 – Lamiaceae; 4 – Poaceae; 5 – Fabaceae; 6 – Asteraceae; 7 – Rosaceae; 8 – Caryophyllaceae; 9 – Scrophulariaceae; 10 – Apiaceae.

Как видно из приведенных данных семейства маревые и капустовые занимают ведущее место по числу сорных видов в своем составе. Далее в порядке уменьшения доли участия сорных видов стоят другие семейства.

Все это свидетельствует об известной тенденции синантропизации растительного покрова степей и их эдафических вариантов, его широкомасштабной антропогенной трансформации, когда под влиянием что постоянно действующих антропогенных факторов, как прямых, так и косвенных, происходят утраты видов, унификация флоры, стенотопные виды заменяются эвритопными, эндемичные и субэндемичные – космополитными, и увеличивается скорость экспансии адвентивных видов (Горчаковский, 1975, 1979; Малышев, 1981; Миркин, Наумова, 2001; Bertin, 2002; Midgley et al., 2002 и др.). При нарастании антропогенных нагрузок на растительный покров степей можно ожидать существенное увеличение доли сорных видов на природных экотопах в семействах Chenopodiaceae, Brassicaceae, Poaceae и Asteraceae. Последние два семейства приведены нами, поскольку их доля в адвентивной фракции флоры наиболее высока (Адвентивная флора…, 2004), что на фоне довольно активной натурализации адвентов во вторичных и естественных сообществах, вполне естественно. Из злаков, успешно проходящих натурализацию в регионе в качестве примера можно привести Hordeum jubatum. Вполне вероятно, что такие виды как Hordeum leporinum и Hordeum murinum, не выходящие пока за пределы обочин автотрасс, вскоре станут довольно обычными поселенцами на песчаных почвах региона. Из сложноцветных в качестве таких «перспективных» видов являются Ambrosia artemisiifolia L., A. trifida L. Опережают их, появляясь все в большем числе местонахождений в составе природных сообществ Artemisia sieversiana и Centaurea diffusa.

Растительный покров урбанизированных территорий, обочин транспортных магистралей, сельскохозяйственных угодий на месте бывших лесов, степей и лугов, представлен в Воронежской области растительными сообществами, в состав которых входят культивируемые, сорные виды, а также остатки естественных степных, луговых и иных флористических комплексов.

Сорные виды, обладающие широкой экологической амплитудой, составляют весомую долю флоры (17%) исследованного нами растительного покрова безлесных территорий (Агафонов, 2006). Мы выделили черты эколого-ценотической специализации, которые отражены в названиях эколого-ценотических групп (рис. 13).

Рис. 13. Соотношение эколого-ценотических групп сорного ценоэлемента степной и галофильной флор Воронежской области:

1 – сорно-псаммофитно-степная эколого-ценотическая группа; 2 – сорно-лугово-степная эколого-ценотическая группа; 3 – сорно-степная эколого-ценотическая группа; 4 – сорно-галофитно-луговая эколого-ценотическая группа; 5 – сорно-псаммофитно-луговая эколого-ценотическая группа; 6 - сорно-кальцефитно-степная эколого-ценотическая группа; 7 – сорно-кальцефитно-псаммофитно-степная эколого-ценотическая группа.

Как видно из приведенного соотношения, наиболее велика константность встречаемости и обилия сорных видов в ксерофитных и мезоксерофитных сообществах (сорно-псаммофитно-степная и сорно-лугово-степная группы). В качестве примера видов из этих групп можно привести Anthemis ruthenica, Berteroa incana, Conyza canadensis, Lamium paczoskianum, Salsola tragus, Setaria pumila, Xanthium spinosum. Менее многочисленны довольно контрастные сорно-степная и сорно-галофитно-луговая группы. Если в первой группе существенна роль ксерофильных европейско-западноазиатских, европейско-юго-западноазиатских видов, таких как Carduus thoermeri, Centaurea diffusa, Cerinthe minor, Chorispora tenella, то во второй преобладают широкоареальные мезогалофильные представители маревых, такие как циркумбореальные Atriplex prostrata, Chenopodium glaucum, C. rubrum, евразиатские A. oblongifolia, A. patens, A. tatarica, C. urbicum.

Преднамеренная интродукция и случайный занос видов, уничтожение природных экосистем ради удовлетворения собственных потребностей, чрезмерное стравливание пастбищ скотом, не санкционированная заготовка фитосырья, сбор редких видов растений – основные виды человеческой деятельности, негативно влияющие на флористическое разнообразие растительного покрова области. Это способствует процессу синантропизации растительного покрова, его широкомасштабной антропогенной трансформации, которая безусловно негативно сказывается на состоянии экосистем региона.

Одним из главных условий сохранения фиторазнообразия является сохранение природных мест обитания растений, чему призвана служить система особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Формирование сети ООПТ представляет собой не самоцель, а адаптационный социально-экономический процесс, направленный на реализацию природоохранных целей в условиях противоборства с тенденцией эксплуатации природных ресурсов. Охрана растительного покрова на территории области осуществляется на территориях трех заповедников (Воронежский государственный биосферный заповедник, Хоперский государственный природный заповедник, природный историко-археологический заповедник Дивногорье), 170 памятников природы и заказников, в числе которых богатые раритетной флорой Хрипунская степь, урочище Шлепчино близ с. Криница в Богучарском районе, Краснянская степь в Новохоперском районе.

Для охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира создаются Красные книги, которые являются официальным документом и содержат свод сведений о состоянии популяций, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов) обитающих (произрастающих) на той или иной территории.

Постановлением администрации Воронежской области утвержден Список видов растений, лишайников и грибов, включенных в Красную книгу Воронежской области, которая будет издана в 2009 году. Список включает 272 вида сосудистых растений, 42 вида мохообразных, 35 видов лишайников и 24 – грибов. Из занесенных в Список сосудистых растений – 143 (почти 53 %) произрастают на территории области на границе или вблизи границы ареала: северной границы ареала достигают 75 видов, северо-западной – 27, северо-восточной – 3, южной – 33, юго-восточной – 3, восточной – 2. Эндемиками умеренной зоны Восточной Европы, юга европейской части России, бассейна Дона и Северского Донца являются 17 видов, в их числе узколокальные эндемики бассейна Дона васильки боровой и Дубянского. Из списка взятых под охрану видов – 43 внесены в Красную книгу Российской Федерации, 33 вида в Центральном Черноземье известны только с территории Воронежской области, 10 видов в средней полосе европейской части России также известны только из Воронежской области. Один вид – смолевка меловая (Silene cretacea) внесен в Приложение I Бернской Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания., 22 вида внесены в Приложение II к Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Около 80 % охраняемых видов встречается на территориях ООПТ разного ранга, часть популяций этих видов находится вне охраняемых природных территорий. Таким образом, можно констатировать что, несмотря на интенсивное хозяйственное освоение территории Воронежской области в течение трех последних столетий, в результате которого около 80 % ее территории представляет собой антропогенно-преобразованные ландшафты, ее флора еще очень богата и разнообразна.

Вместе с тем, утверждение «Списка...» подлежащих охране видов растений, создание такого важного природоохранного документа, каким является Красная книга Воронежской области, является не завершающим этапом охраны растительного покрова, а началом большой и кропотливой организационной и научно-исследовательской работы в этом направлении.

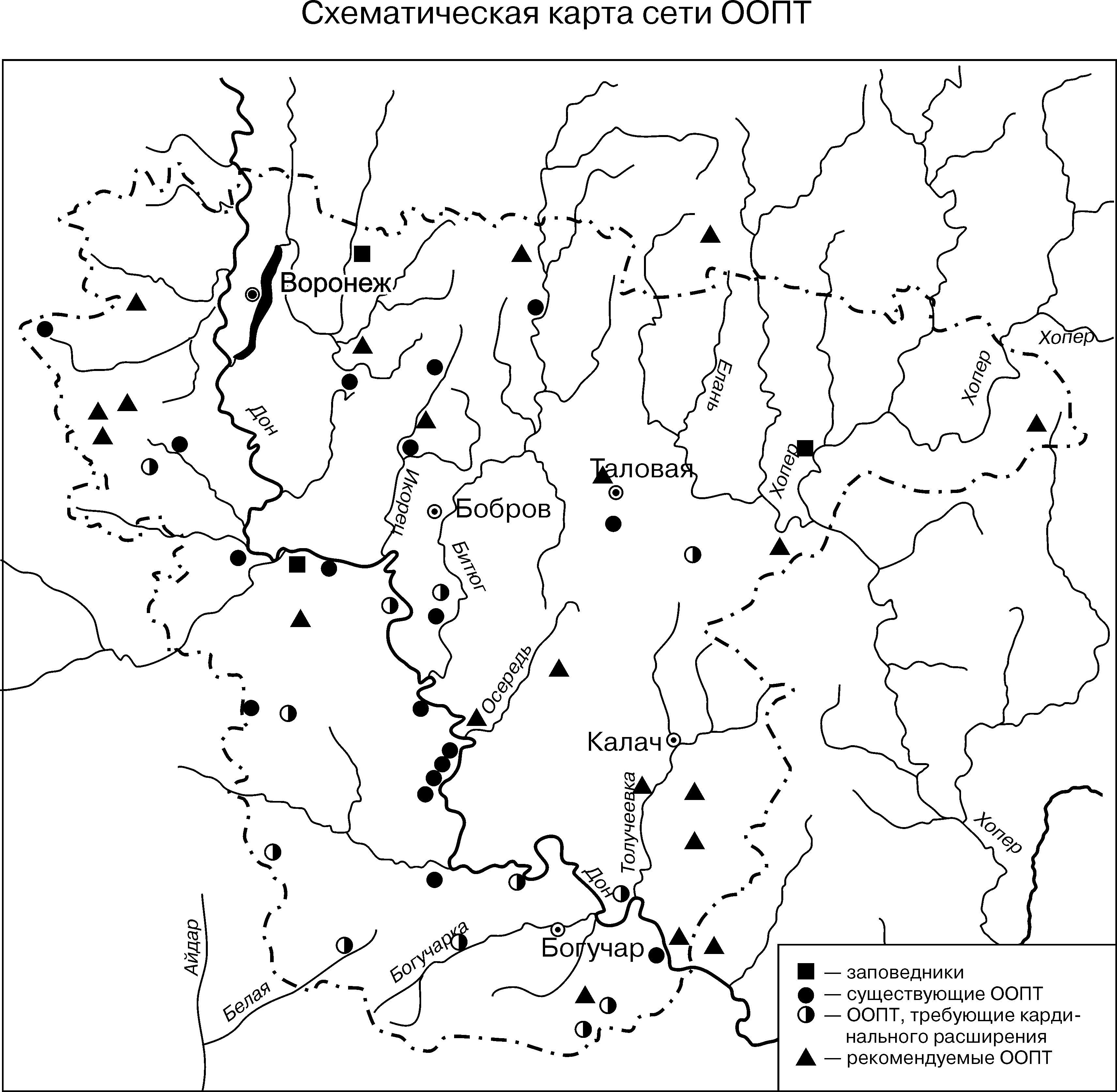

На основании проведенных исследований степей, наиболее уязвимого биома в Евразии, и уникального в Центральном Черноземье галофильного флористического комплекса, нами разработаны рекомендации по созданию перспективной сети ООПТ на территории Воронежской области (рис. 14). Полученные данные могут послужить основой для разработки комплексной системы мер рационального использования и охраны растительного покрова региона, создания репрезентативной сети ООПТ и формирования экологического каркаса на территории региона. В данной статье мы приводим сведения о некоторых участках, по нашим данным, требующих скорейшего расширения или взятия под охрану на территории области, флора которых богата редкими для региона видами, а также видами охраняемыми на федеральном и региональном уровнях.

Рис. 14. Карта-схема сети существующих и перспективных ООПТ, на территории Воронежской области.

Перспективные и требующие безотлагательного расширения ООПТ: