Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды

| Вид материала | Доклад |

- «о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием, 3047.77kb.

- Отчет комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Сокольского, 394.95kb.

- Окружающей среды республики, 1450.06kb.

- Программа научно-практической конференции (секционного заседания) Министерства природных, 68.78kb.

- Государственная программа Республики Коми «Воспроизводство, использование природных, 3148.25kb.

- Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области охраны окружающей, 54.6kb.

- Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка, 2195.48kb.

- Нормативно правовые документы по вопросам формирования государственных информационных, 281.26kb.

- Г. В. Плеханова (технический университет) М. А. Пашкевич, В. Ф. Шуйский экологический, 1176.09kb.

- Аннотация рабочей программы дисциплины охрана окружающей среды и рациональное использование, 40.26kb.

2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА САХАРНЫХ ЗАВОДАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

В настоящее время в сахарной промышленности Российской Федерации имеются 95 сахарных заводов общей мощностью 276,1 тыс. тонн переработки свеклы в сутки, расположенных в 28 свеклосеющих регионах, которые за производственный сезон способны выработать свыше 3 млн. тонн сахара-песка из свеклы. Кроме того, в межсезонный период (январь - август) на сахарных заводах может быть выработано столько же сахара из импортного сахара-сырца.

По данным Росстата в Российской Федерации посевная площадь сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в 2008г. снизилась на 22,7 % по сравнению с предыдущим годом и составила 818,81 тыс.га.

Несмотря на снижение посевных площадей валовой сбор сахарной свеклы в 2008г. превысил уровень предыдущего года на 0,7 % и достиг 29,025 млн.т при урожайности 363 ц/га, что на 24,3 % выше уровня 2007г.

По данным Союзроссахара за сезон 2008-2009гг. из 84 действующих свеклосахарных заводов работало 76, ими переработано более 24,1 млн. т сахарной свеклы и выработано 3500 тыс. т сахара. Среднесуточная выработка свекловичного сахара составила 6,96 (в 2007г. – 4,5) тыс.тонн.

Производственно-технические показатели работы заводов при переработке сахарной свеклы в 2008г. выше уровня предыдущего года.:

- сахаристость свеклы 16,82 % (16,11%);

- выход сахара 13,86 % (12,98 %);

- потери сахара в производстве 0,75 % (0,81 %);

- содержание сахара в мелассе 1,92 % (1,99 %);

- расход условного топлива 5,09 % (5,27 %);

- расход известкового камня 5,28 % (5,63 %).

Воронежская область занимает второе место в России по производству сахарной свеклы после Краснодарского края.

В Воронежской области работает 9 сахарных заводов. Первый начал свою работу ещё в 1834г. и находился в Ольховатском районе. На данный момент из действующих заводов области самыми старыми являются ООО «Садовский сахарный завод» эксплуатирующийся с 1835г. и ОАО «Воронежсахар», расположенный в Грибановском районе, построенный в 1848г. Остальные построены в середине XX века: в 1939г. - Елань-Коленовский сахарный завод; Эртильский дал свой первый сахар в 1946г. Второй Ольховатский сахарный завод, который начали возводить в 1937г. и осенью 1941г. предстоял его пуск, но из-за начавшейся войны он был эвакуирован в Среднюю Азию, где был вновь смонтирован и приступил к работе; после войны был восстановлен и в октябре 1949г. приступил к переработке свеклы. Перелёшинский сахарный завод работает с 1953г., Хохольский - 1963г., Лискинский - 1968г. Наиболее современный завод находится в г. Калаче, он введен в эксплуатацию в 1970г.

Общая мощность производства по переработке сахарной свеклы сезона 2008 - 2009гг. составила 33,19 тыс. тонн в сутки, фактическое использование проектной мощности составило 75-85 %. Наибольшую производительность имеет ОАО «Ольховатский сахарный комбинат» - 8 тыс. т/сут., в 2009 году мощность завода планируется довести до 13 тыс. т/сут.

Ряд сахарных заводов для производства сахара используют не только свеклу, но и сырец (полуфабрикат переработки сахарного тростника). Так, на ОАО «Лискисахар» производственная мощность по переработке сахарной свеклы равна 4 тыс. т/сут., а сырца 0,8 тыс. т/сут.

Продолжительность сезона сахароварения зависит от объема перерабатываемого сырья, за сезон 2008-2009 гг. составила в среднем 105 дней. Самым продолжительным он был у ОАО «Лискисахар», который работал 122 дня, самый маленький - у ООО «Эртильский сахар» - 87 дней (таблица 16). Общий объем переработанной свеклы за данный сезон составил 2945,3тыс. т.

Таблица 20

Характеристика показателей сезона сахароварения 2008-2009гг.

| Наименование предприятия | Мощность производства, тыс.т/сут. | Объем переработан-ной свеклы, тыс.т. | Продолжи-тельность сезона сахаро-варения, дней | Объем забранных вод, тыс. м3/год | Объем сброшен-ных вод, тыс. м3/год |

| ООО «Садов-ский сахарный завод» | 2,05 | 246,645 | 96 | 699,426 | 650,466 |

| ОАО «Воронежсахар» (Грибановский район) | 1,34 | 144,522 | 110 | 527,2 | 384,7 |

| ОАО «Кристалл» (Калачеевский район) | 3,0 | 263,0 | 93 | 669,0 | 605,25 |

| ОАО «Лискисахар» | 4,0 | 535,237 | 122,71 | 2370,5 | 2064,7 |

| ОАО «Елань-Коленовский сахарный комбинат» | 5,5 | 459,023 | 106 | 554,5 | 455,0 |

| ОАО «Ольховатский сахарный комбинат» | 8,0 | 516,593 | 109 | 1000,8 | 1109,0 |

| ООО «Перелё-шинский сахар-ный комбинат» | 3,3 | 250,82 | 108 | 482,4 | 217,2 |

| ОАО «Хохольский сахарный комбинат» | 3,0 | 290,0 | 117 | 532,0 | 532,0 |

| ООО «Эртильский сахар» | 3,0 | 239,491 | 87 | 375,0 | 349,0 |

| Итого: | 33,19 | 2945,331 | среднее 105 | 7210,826 | 6367,316 |

Водное хозяйство сахарных заводов характеризуются высокой степенью водопотребления с образованием значительного количества сточных вод. Водоотведение составляет 85-170% от массы перерабатываемой свеклы. На производственные и хозбытовые нужды сахзаводов в 2008г. было забрано 7,2 млн. м3 воды, отведено почти 6,4 млн. м3 стоков.

На ОАО «Ольховатский сахарный комбинат» на протяжении ряда лет происходил сброс нормативно-чистых вод в р. Черная Калитва с превыше-нием по ряду веществ их фонового содержания в реке. По выданным Управлением Росприроднадзора предписаниям на предприятии в 2008г. прекращен сброс нормативно-чистой воды с пруда-охладителя в р. Черная Калитва в объеме до 600 тыс. м3/год, что привело к прекращению сброса загрязняющих веществ в водный объект. В период 2006-2008г.г. на предприятии проведены мероприятия, которые позволили уменьшить в несколько раз потребление речной воды на единицу перерабатываемого сырья: в 2006г. введен в эксплуатацию новый свекловично-моечный комплекс, в котором используется оборотная вода; для подачи свёклы используется транспортерно-моечная вода II категории в соотношении 1:5 вместо 1:10; установлены вакуум-аппараты с принудительной циркуляцией; выведены из эксплуатации сернистые печи, где вода использовалась на охлаждение; установлено 5 жомопрессов, после которых жомопрессовые воды вновь поступают в производство и ряд других. За счет проведения вышеуказанных мероприятий на предприятии снизился забор воды из р.Черная Калитва, по данным статотчетности 2-ТП (водхоз) за последние 3 года с 1,23 млн. м3/год до 1,0 млн. м3/год.

На ОАО «Елань» в 2007-2008г.г. проведены работы по реконструкции оборотной системы сточных вод I и II категории, установлена новая вакуум-конденсаторная установка, что позволило сократить забор воды из р. Елань на 12,0 тыс. м3/сут. (затраты на реконструкцию оборотной системы и установку составили 11,04 и 1,02 млн. руб. соответственно). Кроме того, строительство в 2005-2007г.г. жомосушильного цеха (финансовые затраты составили 247,03 млн. руб.) позволило значительно снизить количество сбрасываемых жомокислых вод на поля фильтрации. В 2008г. фильтра-ционный осадок стал выводиться в сухом виде, что позволило снизить сброс ирригационных сточных вод почти на 6 тыс. м3/сут. и настолько же сократить забор воды из р. Елань (до этого времени дефекат разбавлялся водой и по трубопроводу транспортировался на поля фильтрации). В результате выполнения всех мероприятий объем забора воды из реки в 2008г. по сравнению с предыдущим сократился в 2,9 раза, а объем сброса производственных сточных вод в 3 раза.

На ОАО «Хохольский сахарный комбинат» в 2007г. введены в эксплуатацию жомовые пресса глубокого отжима, что снизило количество жомокислых вод, поступающих на поля фильтрации. Закончены работы по модернизации жомосушильного отделения, была произведена пробная партия сухого жома, со следующего сезона планируется производство сухого жома и полная реализация его потребителям.

На ООО «Перелёшинский сахарный комбинат» начиная с 2006г. начата поэтапная реконструкция с монтажом прогрессивного технологического оборудования, строительство жомоотжимного, жомосушильного и известко-газовых отделений. В 2007г. введены в эксплуатацию два камерных пресфильтра PKF-250, что позволило полностью исключить попадание дефеката в грязенакопители полей фильтрации, значительно сократить забор воды из водоема и сброс сточных вод на поля фильтрации

В 2006г. было выявлено, что ООО «Эртильский сахар» не имея системы оборотного водоснабжения, осуществило аварийный сброс загрязненных барометрических вод из пруда, что привело к загрязнению реки Эртилец. С целью ликвидации утечек в том же году был полностью отремонтирован участок сброса барометрических вод в технический пруд, произведен капитальный ремонт системы водоснабжения транспортерно-моечных вод, что позволило снизить расход воды на 8 %.

В 2008г. окончено строительство жомопрессового отделения (на разработку проектной документации, строительно-монтажные работы и материалы затрачено 20,6 млн. руб.), проводятся работы по строительству жомосушильного отделения и цеха грануляции сухого жома (на разработку проектной документации затрачено более 1 млн. руб.). После введения в производство цеха по отжиму жома, вода будет возвращаться в производство, тем самым исключая возможность загрязнения природной среды жомокислыми водами. К настоящему времени мощность переработки сахарной свеклы доведена до 3,3 тыс. т/сут.

На ОАО «Садовский сахарный завод» на протяжении последних лет из-за сильной изношенности трубопроводов, водохозяйственных систем и оборудования систематически возникали аварийные ситуации, сопровожда-вшиеся значительным загрязнением неочищенными сточными водами р.Битюг и её водосборной площади. Так, в ноябре 2006г. на предприятии произошел порыв напорного трубопровода сточных вод III категории с дальнейшим сбросом стоков в пойменное озеро, сообщающееся с р. Битюг. В ноябре 2007г. на предприятии также имел место порыв напорного трубопровода ирригационных вод, что привело к загрязнению и порче земель.

В результате трех порывов в январе 2008г. произошел сброс сточных и барометрических вод непосредственно в р. Битюг, её загрязнение с заморными явлениями и гибелью гидробионтов. В барометрических водах, попавших в результате аварийной ситуации в реку, были установлены превышения ПДК загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водных объектов по сульфат-иону в 3,81 раза, аммоний-иону – 4,34 раза, нитрит-иону – 5,7 раза, нефтепродуктам – 3,6 раза; количество растворенного кислорода составляло 1,7 мг/л, при норме 6 мг/л. Практически одновременно в результате порыва охранного вала произошел сброс неочищенных сточных вод с полей фильтрации на рельеф местности, что привело к загрязнению и порче земель, в том числе занятых лесом, на площади 2га.

Для предотвращения дальнейшего загрязнения окружающей природной среды предприятию Управлением Росприроднадзора были выданы предписа-ния о полной реконструкции трубопроводов. В ходе их выполнения к началу сезона сахароварения 2008г. было заменено 271м труб для транспортерно-моечных вод, из них 200м проходящих над р. Битюг, и 1803м труб для ирригационных вод. Кроме того, полностью произведен ремонт всех охранных валов полей фильтрации, очистка земляных отстойников и планировка карт полей фильтрации. На данные мероприятия было освоено 4,2 млн. руб.

Очистка сточных вод сахарных заводов области осуществляется на полях фильтрации. Почти все они эксплуатируются с нарушением технологических регламентов, в результате чего практически превратились в пруды-накопители, территории вокруг них заболотились, образовались очаги загрязнения подземных вод.

На 8 заводах области, кроме ОАО «Воронежсахар», организован и ведется мониторинг подземных вод. По его данным установлено -

- ОАО «Хохольский сахарный завод» - вблизи полей фильтрации подземные воды несут некоторое загрязнение, которое фиксируется по жесткости карбонатной, железу, марганцу, органическим соединениям;

- ООО «Перелешинский сахарный комбинат» - качество подземных вод водоносного горизонта не соответствуют СанПиНу 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в пределах этого участка по следующим показателям: окисляемость пермангонатная до 1,52 ПДК, железо до 2,16 ПДК, жесткость до 2,18 ПДК, сухой остаток до 1,63 ПДК. Количество определенных показателей качества подземных вод является недостаточным и не соответствует полному химическому анализу, определение микроком-понентов не было произведено;

- ООО «Эртильский сахар» - отмечается загрязнение подземных вод слабоводоносного донского ледникового водоносного горизонта по минерализации 1,05-2,1 ПДК, нитратам – 1,79 ПДК, аммиаку – 1,3 ПДК, натрию 1,5-3,7 ПДК. Основной эксплуатационный водоносный нижнемеловой горизонт характеризуется только повышенной жесткостью 1,2 ПДК, остальные макро- и микрокомпоненты не превышают ПДК. В связи с этим необходимо продолжить мониторинговые наблюдения за химическим составом подземных вод для детализации гидравлической взаимосвязи водоносных горизонтов с техническим отработанным сырьем завода, которое является основным фактором, влияющим на гидрохимический состав водоносных горизонтов в районе полей фильтрации ООО;

- ООО «Садовский сахарный комбинат» - непосредственно под полями фильтрации подземные воды несут некоторое загрязнение, которое фиксируется по жесткости карбонатной до 6 ПДК, железу 2-143 ПДК, марганцу 1-15 ПДК, органическим соединениям, вследствие чего повышены: минерализация до 3 ПДК, окисляемость перманганатная до 3-4,5 ПДК;

- ОАО «Ольховатский сахарный комбинат» - в районе полей фильтрации (как старых, так и новых) выявлены превышения по минерали-зации 1,7 ПДК, жесткости 3,6 ПДК, окисляемости 1,3-1,5 ПДК, железа 2,2-11,6 ПДК, бария 2,2-3,7 ПДК, марганца 1,4-24 ПДК и аммиака 2,7 ПДК;

- ОАО «Кристалл» - основными загрязняющими веществами подземных вод являются марганец 1,9 ПДК, бораты 1,7 ПДК, жесткость общая 3 ПДК, общая минерализация 2,9 ПДК, сухой остаток 2,2 ПДК, натрий 2,4 ПДК, аммиак 2 ПДК, сульфаты 1,2 ПДК.

В некоторых случаях загрязнение подземных водоносных горизонтов несет угрозу для здоровья населения, так как водозаборы питьевых вод часто располагаются в непосредственной близости от загрязнителей или вниз по потоку подземных вод.

Такая ситуация сложилась на водозаборе «Песковатский» в Лискинском районе. Мониторинговые наблюдения, проводимые на ОАО «Лискисахар» подтверждают наличие очага загрязнения подземных вод неоген-четвертичного водоносного комплекса, сформировавшегося путем инфильтрации сточных вод на полях фильтрации ОАО «Лискисахар», причем загрязнение распространяется вниз по потоку подземных вод в сторону водозабора «Песковатский». Загрязнение фиксируется по повышен-ному содержанию в пробах воды следующих ингредиентов: жесткость общая до 3,3 ПДК, общая минерализация до 2,28 ПДК, окисляемость перманганатная до 2,12 ПДК, аммиак до 5,6 ПДК, железо до 80 ПДК, марганец до 9 ПДК, фенол до 28 ПДК, ХПК до 1,5 ПДК, нефтепродукты до 12,1 ПДК. В скважине находящейся непосредственно на водозаборе «Песковатский» фиксируются повышенные значения общей жесткости (15,49 мг-экв/дм3), минерализации (1434 мг-экв/дм3), железа (1,3 мг/дм3) и марганца (0,61 мг/дм3).

Исходя из изложенного, следует вывод о том, что непосредственно под всеми полями фильтрации подземные воды несут некоторое загрязнение, которое фиксируется по жесткости карбонатной, железу, марганцу, органическим соединениям, вследствие чего повышены: минерализация, окисляемость перманганатная. В районе некоторых полей фильтрации отмечается нитратное загрязнение подземных вод.

По степени влияния на состав подземных вод сточные воды сахарных заводов относятся к IV группе - небольшой опасности. Они, проникая в водоносный горизонт, способны ухудшить качество воды, не делая ее токсичной.

3. ВЛИЯНИЕ НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Нововоронежская АЭС является первой из отечественных атомных станций с реакторами типа ВВЭР, Здесь осваивались головные энергоблоки с реакторами ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. В 1964 году на НВ АЭС был построен первый в стране водо-водяной корпусной реактор, который положил начало эксплуатации в СССР реакторов серии ВВЭР.

С 1964 года на атомной станции было сооружено пять энергоблоков с реакторами ВВЭР: ВВЭР-210, ВВЭР-365, два энергоблока ВВЭР-440 (проект В-179), ВВЭР-1000 (проект В-187).

В настоящее время в эксплуатации находятся три энергоблока (№№ 3,4,5) суммарной мощностью 1834 МВт. Энергоблоки № 1 и № 2 остановлены в 1984 и 1990 гг., соответственно, и находятся на стадии вывода из эксплуатации. С этих энергоблоков ядерное топливо вывезено, и они переведены в ядерно-безопасное состояние.

В настоящий момент в г. Нововоронеже сооружаются новые атомные энергоблоки. В их техническом проекте аккумулирован предшествующий опыт атомной энергетики и современные требования безопасности.

Учитывая интерес общественности к вопросам безопасности атомной станции, руководство Нововоронежской АЭС объявило об экологической политике Нововоронежской АЭС. В этом документе, в частности, заявлено о политике открытости и доступности информации о состоянии окружающей среды в районе размещения станции и о работе по охране окружающей среды.

Экологическая политика является неотъемлемой частью политики филиала ОАО «Концерн «Росэнергоатом» - «Нововоронежская атомная станция» (далее – Нововоронежская АЭС). Она направлена на обеспечение безопасного и экономически эффективного производства электрической и тепловой энергии атомной станцией. В своей экологической политике обеспечение охраны окружающей среды, здоровья персонала и населения Нововоронежская АЭС объявляет основным приоритетом при осуществляемой станцией производственной деятельности; заявляется, что главной целью Нововоронежской АЭС наряду с производством электрической и тепловой энергии является обеспечение такого уровня безопасности атомной станции, при котором воздействие на окружающую среду, персонал и население не превышает установленных нормативов, а риск возникновения аварийных ситуаций сведен к минимуму. Для реализации экологической политики утверждены мероприятия. Мероприятия планомерно проводятся в жизнь.

В целях оптимизации деятельности в области охраны окружающей среды и реализации «Экологической политики Нововоронежской АЭС» с 2008 года ведутся работы по внедрению на станции Системы экологического менеджмента, отвечающей требованиям международных стандартов.

Важно отметить, что в атомной энергетике действует принцип, согласно которому обеспечение безопасности АЭС является важнейшей задачей персонала наряду с коммерческой задачей выработки электроэнергии. Эти принципы реализованы в ведомственных нормативных требованиях по эксплуатации атомных станций.

Краткие сведения о взаимодействии Нововоронежской атомной станции с окружающей природной средой

Деятельность атомной станции, работа которой обеспечивается большим коллективом эксплуатационного, ремонтного и вспомогательного персонала, использованием значительных объёмов материальных ресурсов, потреблением природных ресурсов (воды), использованием земельных площадей, сопряжена с определённым воздействием на природную среду в районе размещения атомной станции. Компоненты этого воздействия являются разным по своему характеру и степени влияния на окружающую среду.

При использовании ядерного топлива (двуокиси урана-235) в качестве источника энергии образуются радиоактивные продукты в виде радиоактивных (благородных) газов, аэрозолей, жидких и твёрдых радиоактивных отходов. Отработанное ядерное топливо также является побочным продуктом деятельности атомной станции. Всё названное представляет собой потенциальную радиационную опасность для населения и окружающей среды.

Кроме побочных продуктов деятельности, связанных с ядерными технологиями, на Нововоронежской АЭС образуются и другие виды продуктов, потенциально вредных для окружающей среды и населения. Это вещества химической природы, которые потенциально могут загрязнять природу, поступая со сбросами в находящиеся в районе размещения атомной станции водные объекты, с выбросами в атмосферный воздух. Кроме того образуются общепромышленные отходы, представляющие потенциальный вред для всех природных сред и их экосистем. Состав и объём этих отходов не представляют принципиальных отличий от аналогичных показателей любого неядерного крупного промышленного объекта, например электростанции, работающей на органическом топливе.

Атомная станция взаимодействует с окружающей средой. Она связана с нею через технологические системы, и операции, через которые (посредством которых) побочные продукты её деятельности в тех или иных количествах потенциально могут поступать в окружающую среду. К таким системам и операциям относятся:

- вентиляционные системы энергоблоков. Через них в атмосферу поступают радиоактивные благородные газы (радиоактивные аэрозоли, в том числе радиоактивный йод задерживается фильтрами, и могут поступать в атмосферу в малозначимых количествах),

- пруд-охладитель 5 энергоблока и 7 градирен 3-4 энергоблоков. Эти сооружения являются элементами циркуляционных оборотных систем охлаждения энергетического оборудования. Циркулирующая в них вода гидравлически связана с природными водными объектами. С целью снижения солесодержания в воде осуществляется непрерывный или периодический отвод ( сброс) части воды в реку Дон с заменой её свежей. С этими сбросами в р. Дон потенциально могут поступить загрязнители химической природы. Поступление радиоактивных сред в эту воду принципиально исключено проектно-конструктивными решениями,

- вентиляционные системы ряда производственных участков. Через них в атмосферу поступают химические загрязняющие вещества, образующиеся при различных технологических процессах (например, сварке металлов),

- дымовые трубы отапливающих город котельных (используется природный газ), находящихся на балансе атомной станции. Через дымовые трубы атмосфера загрязняется продуктами сгорания природного газа.

- операции с жидкими и твердыми радиоактивными отходами. РАО изолированы от окружающей среды и в неё не поступают. Обращение сними, в том числе их хранение осуществляется в технологических системах, ёмкостях и сооружениях, исключающих контакт с окружающей средой. Существенно, что на Нововоронежской АЭС осуществляется только хранение радиоактивных отходов с кондиционированием части из них. Захоронение отходов не производится. Дальнейшая судьба этих отходов ждёт своего решения на ведомственном и федеральном уровнях.

- отработанное ядерное топливо. После необходимой выдержки, снижающей его радиационную опасность, оно вывозится с атомной станции за пределы региона на специальные предприятия для переработки. Вывоз осуществляется в специальных вагон-контейнерах, обеспечивающих безопасное транспортирование топлива, в том числе и в различных нештатных ситуациях, которые учтены в конструкции вагон-контейнеров.

- операции с общепромышленными отходами производства. Они также собираются в установленных специально оборудованных местах, после чего все удаляются на специальные предприятия. Захоронение или удаление отходов в окружающую среду не осуществляется.

Взаимодействие станции с окружающей средой проявляется также в потреблении природных ресурсов: подземной питьевой воды и воды из поверхностного водного объекта – реки Дон. Вода р. Дон используется для охлаждения оборудования. Подогретая на несколько градусов Цельсия она возвращается в реку. Меньшая часть взятой природной воды в результате нагрева испаряется в атмосферу, образуя для реки безвозвратные потери. Испарение воды приводит к некоторому повышению концентрации примесей в возвращаемой в реку воде по сравнению с их концентрацией в исходной воде.

При заборе воды из реки с помощью мощных насосов может возникать гибель рыбы. Но эта проблема решена сооружением на береговой насосной станции современного эффективного рыбозащитного устройства.

Персоналом станции в повседневной деятельности решается задача минимизации влияния на природу каждого из приведённых факторов.

Радиационное воздействие не является для Нововоронежской атомной станции определяющим фактором в её влиянии на экосистему и население региона из-за его малозначимости.

.

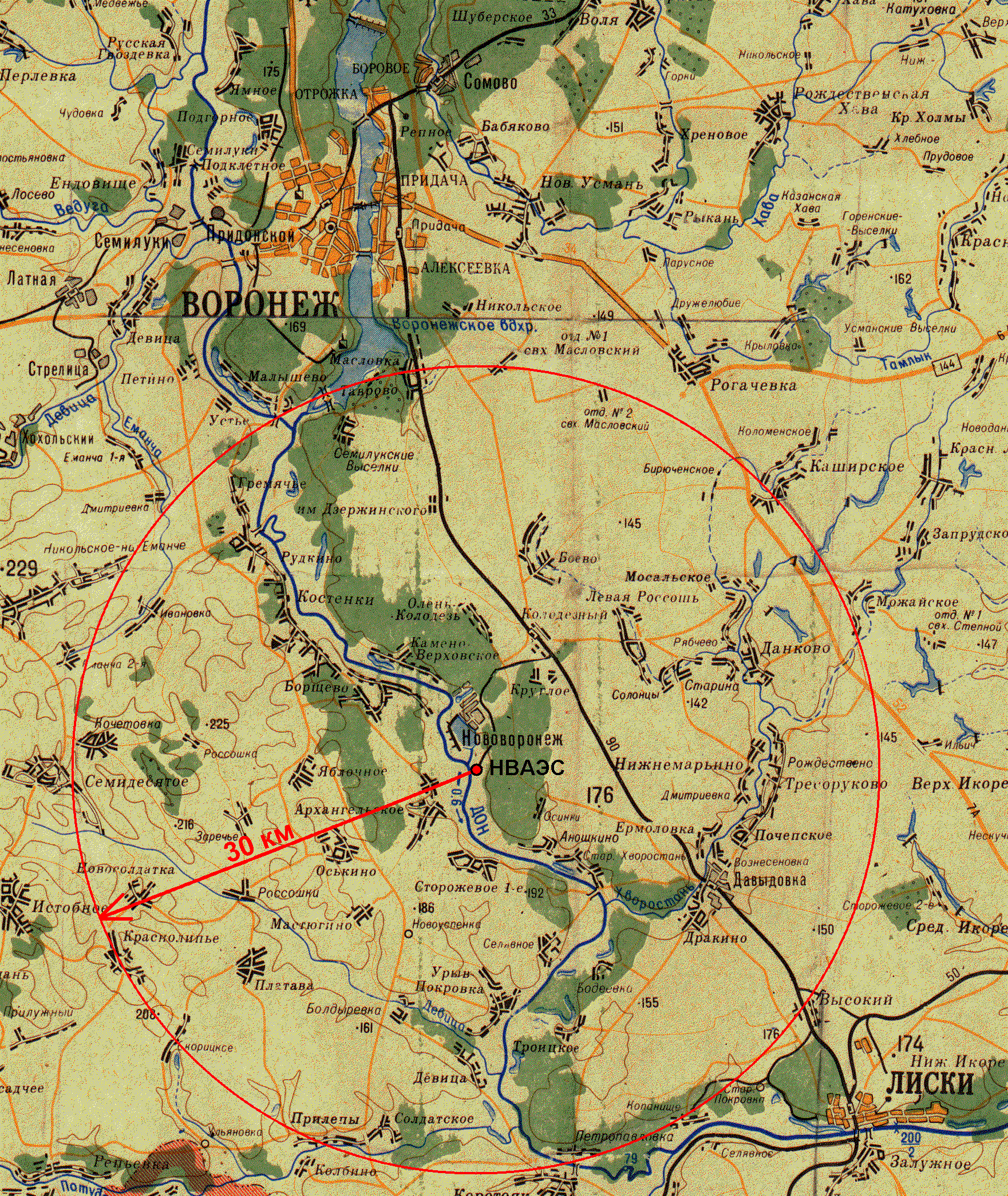

Рис. 19. Граница 30-км зоны наблюдения Нововоронежской АЭС (очерчена окружностью)

Контроль за охраной окружающей среды на Нововоронежской атомной станции

На Нововоронежской АЭС ведётся радиационный экологический мониторинг и общепромышленный экологический контроль и мониторинг по программам, в которые входят десятки наименований показателей. В год производится тысячи измерений. Экологический контроль и мониторинг осуществляют собственные лаборатории филиала: лаборатория внешнего радиационного контроля окружающей среды, лаборатория автоматизированных систем контроля радиационной обстановки на местности (АСКРО), лаборатория химического контроля промышленных стоков.

Достоверности, точности измерений, проводимых лабораториями, уделяется на Нововоронежской АЭС особое внимание, учитывая потенциальный масштаб возможного воздействия станции на окружающую среду. Все лаборатории, участвующие в экологическом контроле и мониторинге проходят аккредитацию в компетентных, наделённых соответствующими полномочиями организациях

Кроме собственных лабораторий к этим работам ежегодно привлекаются на договорной основе наиболее авторитетные специализированные организации и научные учреждения: ОАО «ВНИИАЭС», ГНЦ «Институт биофизики», НПО «Тайфун», Воронежский государственный университет, ОАО «Атомэнергопроект» и другие. Привлекаемые для некоторых видов измерений на условиях подряда научные организации также имеют соответствующий научный и метрологический статус.

Радиационный контроль окружающей среды в районе размещения Нововоронежской АЭС

Контроль за радиационной безопасностью при эксплуатации станции осуществляется цехом радиационной безопасности.

На энергоблоках станции автоматизированные системы радиационного контроля обеспечивают получение и обработку информации об эффективности защитных барьеров на пути распространения радиоактивных веществ в окружающую среду, о радиационных параметрах (мощности дозы гамма-излучения, концентрации радиоактивных газов и аэрозолей) в производственных помещениях и на территории промплощадки, а также активности радионуклидов поступающих за пределы АЭС с газоаэрозольными выбросами и жидкими сбросами.

С использованием стационарных установок и переносных приборов обеспечивается контроль за нераспространением радиоактивных загрязне-ний, который включает в себя: контроль загрязнения спецодежды, кожных покровов и личной одежды персонала, помещений и территории промплощадки, а также контроль авто и железнодорожного транспорта и вывозимых грузов.

Контроль учет доз облучения персонала производится с помощью действующей на НВ АЭС автоматизированной системой индивидуального дозиметрического контроля (АСИДК АЭС) интегрированной в отраслевую АСИДК.

Радиационный контроль в районе расположения станции включает в себя:

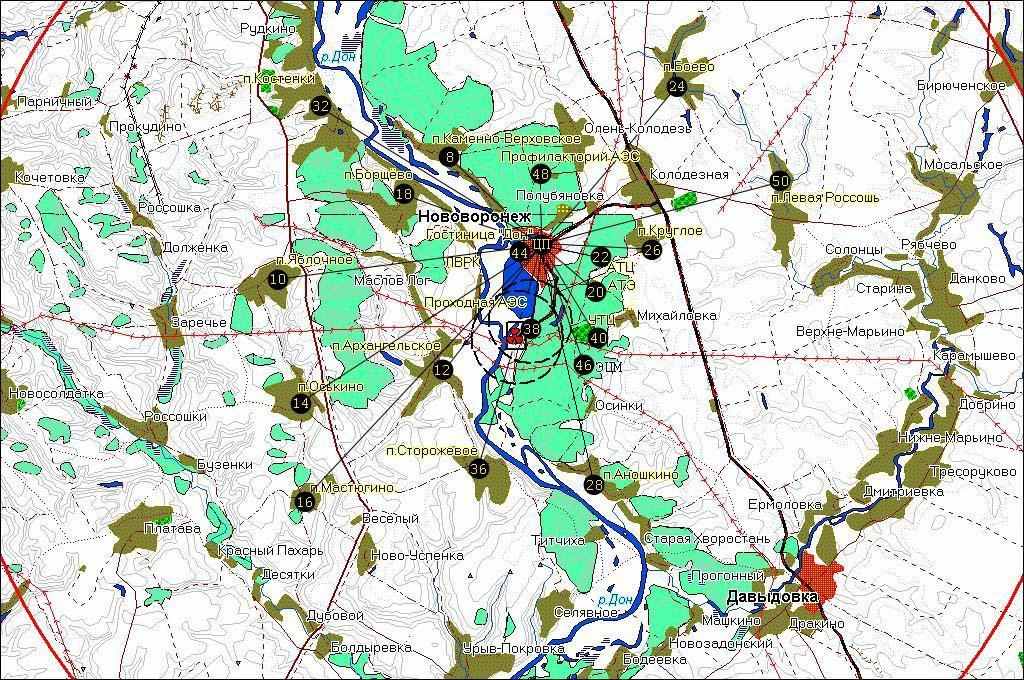

1. Контроль мощности дозы гамма-излучения в автоматизированном режиме системой АСКРО АЭС (автоматизирования система контроля радиационной обстановки окружающей среды). АСКРО АЭС состоит из центральной станции сбора данных и 22 стационарных постов контроля оборудованных установками УМКС-99 «АТЛАНТ» расположенных в санитарно-защитной зоне, зоне наблюдения, г.Нововоронеже и г.Воронеже. Данные о значениях мощности дозы гамма – излучения с постов контроля по каналам радиосвязи передаются на центральный пост системы и далее в локальную сеть НВ АЭС и в кризисный центр ООО «Концерна Энергоатом».

2. Контроль за объектами окружающей среды:

- контроль мощности дозы гамма-излучения и годовой дозы на местности;

- контроль атмосферного воздуха, почвы, растительности, воды открытых водоемов и артезианской воды;

- контроль сельскохозяйственной продукция местного производства.

Контролю подвергаются, в том числе, следующие объекты и параметры:

1. Контроль атмосферного воздуха -

- средняя за квартал в группе наблюдения объемная активность техногенных гамма-излучающих нуклидов в аэрозольной форме (включая молекулярную форму радиоизотопов йода);

- плотность выпадения в группе контроля на промплощадке и в санитарно-защитной зоне за пределами промплощадки техногенных гамма-излучающих нуклидов из атмосферного воздуха за квартал (включая молекулярную форму радиоизотопов йода).

2. Контроль почвы и растительности (точек контроля 25) -

- удельная активность техногенных гамма-излучающих нуклидов в почве и растительности.

3. Контроль сельскохозяйственной продукции местного производства (молока, картофеля, моркови, капусты, зерновых, мяса) -

- удельная активность техногенных гамма-излучающих нуклидов.

4. Контроль поверхностных водоемов -

- удельная суммарная активность альфа- и бета-излучающих нуклидов;

- удельная активность техногенных гамма-излучающих нуклидов.

Рис. 20. Схема расположения постов АСКРО

5. Контроль артезианских питьевых водозаборов -

- удельная суммарная активность альфа- и бета-излучающих нуклидов;

- удельная активность техногенных радионуклидов.

6. Контроль ионизирующих излучений в 11-ти рабочих помещениях санитарно-защитной зоны -

- контролируется годовая эквивалентная доза внешнего гамма-излучения.

7. Контроль ионизирующих излучений на местности на 94 постах и на транспортных маршрутах (контролируемые параметры) -

- мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения;

- плотность потоков альфа- и бета-излучений;

- годовая эквивалентная доза внешнего гамма-излучения.

8. Контроль ионизирующих излучений на местности на 22 постах АСКРО -

- мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.

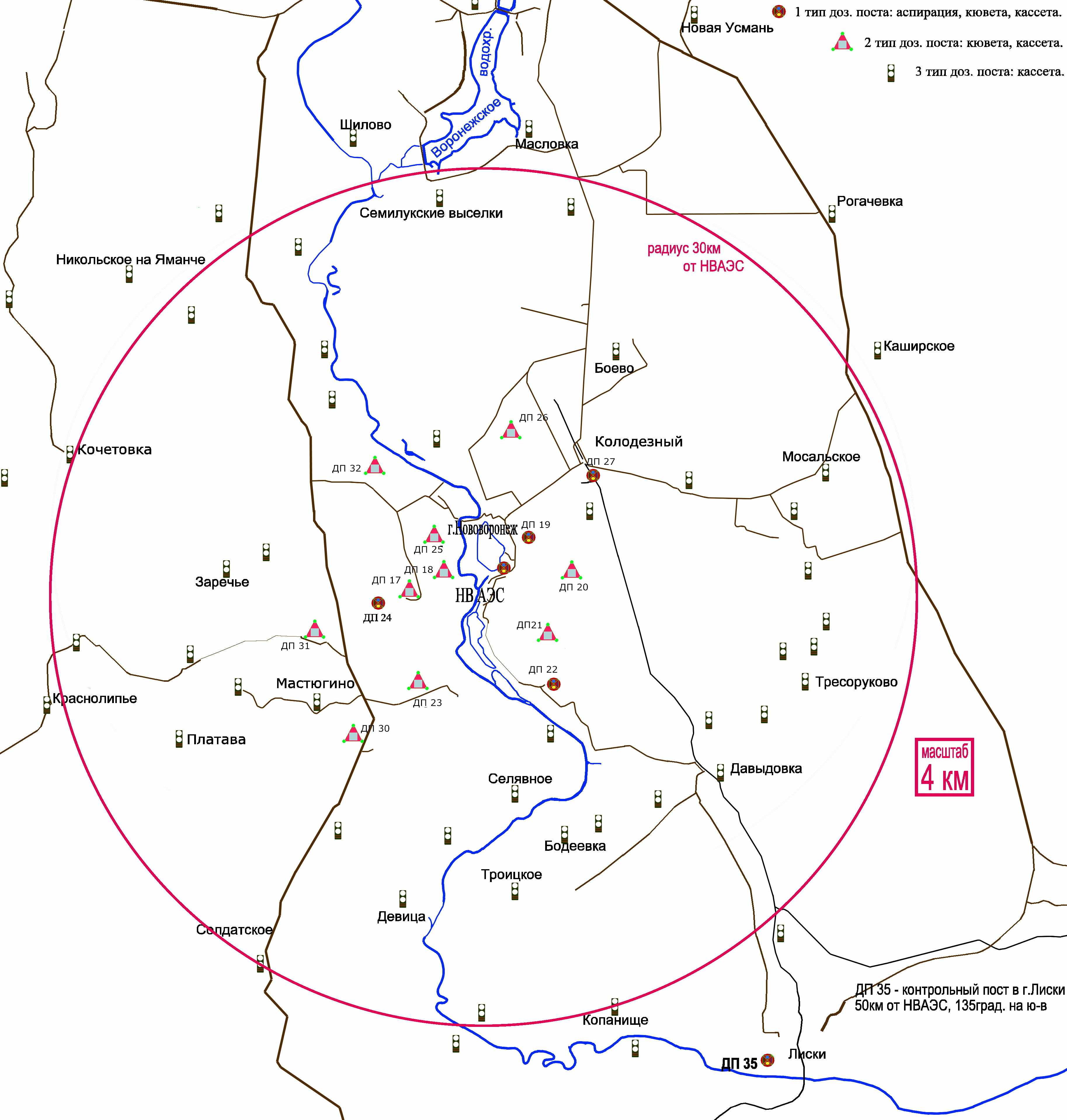

Данный контроль осуществляется методом отбора проб на стационарных постах дозиметрического контроля расположенных в санитарно-защитной зоне, зоне наблюдения и г. Лиски с последующим проведением радиометрических, дозиметрических и спектрометрических измерений в лаборатории внешнего радиационного контроля. Объекты окружающей среды контролируются на промплощадке, в санитарно-защитной зоне, в зоне наблюдения Нововоронежской АЭС и в контрольном пункте.

Рис. 21. Карта-схема размещения дозиметрических постов

Организация контроля за химическим (общепромышленным)

загрязнением окружающей среды

Производственный контроль за химическим (общепромышленным) загрязнением от сбросов и выбросов в окружающую среду, загрязнением почв и донных отложений осуществляется регулярным отбором соответствующих проб и их лабораторным анализом в соответствии с утверждённым Регламентом. Некоторые из этих видов контроля осуществляются прямыми инструментальными измерениями.

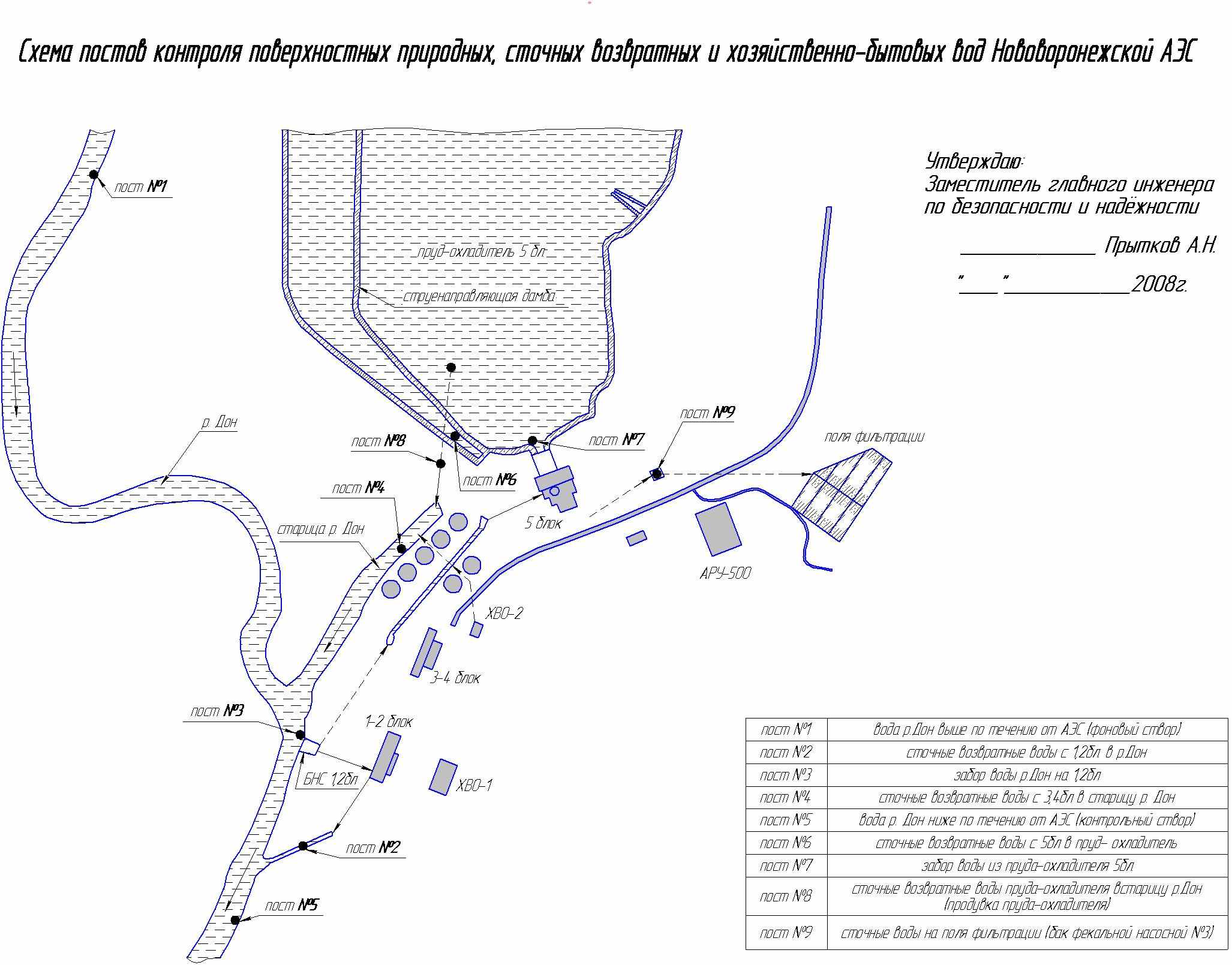

Для контроля за загрязняющими химическими сбросами в водные объекты на Нововоронежской АЭС организовано несколько десятков постов контроля. Контроль осуществляется по 19 химическим показателя и по температуре воды.

Рис. 22. Схема контроля вод Нововоронежской АЭС

Потребление природных ресурсов

Забор воды из водных источников

Лицензией для Нововоронежской АЭС на 2008 год разрешен объем годового водопотребления из реки Дон – 192 720 тыс. м3

Утвержденный на 2008 год лимит водопотребления из реки Дон Нововоронежской АЭС составляет – 165440 тыс. м3

Использование Нововоронежской АЭС воды из р. Дон на технические нужды в 2008г. составило 149310,5 тыс. м3, что не превысило разрешенного лимита.

Забор воды в 2008г. составил, всего - 149310,5 тыс. м3

в том числе:

- прямоточное водопотребление - 61575,3 тыс. м3

- подпитка оборотных систем и промышленные нужды - 87735 тыс. м3

Водопотребление в 2008г. из подземных источников не превысило разрешенного лимита и составило 1667,3 тыс.м3.

Сбросы в открытую гидрографическую сеть

Сброс сточных возвратных вод в р. Дон в 2008г. составил 104464,9 тыс.м3 и уменьшился по сравнению с 2007г.на 4345,3 тыс.м3 за счет уменьшения общего забора воды из р. Дон и увеличения безвозвратных потерь.

Концентрации загрязняющих химических веществ в возвратных сточных водах Нововоронежской АЭС в 2008г. соответствовали в основном фоновой концентрации загрязняющих веществ в р. Дон в месте водозабора. Некоторое увеличение концентраций некоторых нормированных веществ в сбросных водах является следствием технологически обоснованных потерь воды на испарение в циркуляционных оборотных системах (на градирнях и водохранилище).

Отклонений от технологического процесса атомной станции, приводящих к загрязнению водных объектов в 2008г. не было.

Таблица 21

Сбросы загрязняющих веществ за год в реку Дон.

-

Наименование

загрязняющих веществ

Масса сброса

загрязняющих веществ (ЗВ) всего, тонн

Аммоний-ион

0

БПК полн.

0

Взвешенные вещества

0

Железо общ.

0,142659

Медь

0,1379156

Нефтепродукты

0

Никель

0,1161311

Нитраты

95,66315

Нитриты

0

Сульфаты

347,8

Сухой остаток

3732,8

Фосфаты

2,2

Хлориды

385,4

Хром 3+

0

Цинк

0,15

ВСЕГО:

4565,53

Динамика поступления нормируемых радионуклидов в окружающую среду с жидкими стоками Нововоронежской АЭС за 2008г. приведена в приложении 9.

Выбросы в атмосферный воздух

Выбросы вредных химических веществ контролируются по показателям, приведённым в таблице 22.

Таблица 22

Выбросы загрязняющих веществ от Нововоронежской АЭС

-

№ п/п

Класс

опасности

Вещество

Валовый

выброс,

т/год

1

2

4

5

1

1

Хрома (VI) оксид

-

2

1

Озон

-

3

1

Бенз(а)пирен

-

4

2

Марганец и его соединения

0,001

5

2

Никель оксид

-

6

2

Азота диоксид

1,917

7

2

Азотная кислота

0,030

8

2

Водород хлорид

0,025

9

2

Серная кислота

0,511

10

2

Сероводород

-

11

2

Фториды газообразные

0,002

12

2

Фториды плохорастворимые

0,002

13

2

Стирол

0,003

14

2

Эпихлоргидрин

0,001

15

2

Формальдегид

0,021

Всего:

2,5

16

3

Железа оксид

0,033

17

3

Оксид азота

0,301

18

3

Сажа

0,084

19

3

Серы диоксид

0,358

20

3

Ксилол

0,002

21

3

Толуол

-

22

3

Бутан-1-ол

-

23

3

Взвешенные вещества

0,006

24

3

Пыль неорганическая

0,015

Всего:

0,799

25

4

Аммиак

0,001

26

4

Углерода оксид

1,844

27

4

Гексан

0,062

28

4

Этанол

-

29

4

Бутилацетат

-

30

4

Ацетон

-

31

4

Бензин нефтяной

0,020

32

4

Углеводороды предельные С12-С19

0,011

Всего:

1,938

33

0

Титан диоксид

-

34

0

Натрия гидроксид

0,003

35

0

Метан

0,001

36

0

Смесь углеводородов С1-С5

-

37

0

2-этоксиэтанол

-

38

0

Гидразин гидрат

-

39

0

Керосин

0,566

40

0

Масло минеральное

0,010

41

0

Уайт-спирит

-

42

0

Эмульсол

-

43

0

Корунд белый

0,004

44

0

Пыль древесная

-

45

0

Пыль СМС «Лотос»

-

46

0

Зола углей

0,083

Всего

0,667

Основной вклад в выбросы вредных химическ5их веществ 2 класса опасности вносят азота диоксид и серная кислота; в выбросы 3 класса опасности – оксид азота и серы диоксид; в выбросы 3 класса опасности углерода оксид.

Динамика активности выбросов радиоактивных газов и аэрозолей Нововоронежской АЭС в атмосферу в 2008г. приведена в приложении 10.

Отходы

Радиоактивные отходы (РАО)

Радиоактивные отходы размещаются на хранение на территории станции. К 2009 году на Нововоронежской АЭС находилось 32162,77м куб. твёрдых радиоактивных отходов общей активностью 2,40Е+15 Беккерель и 6468,3 м куб. жидких общей активностью 4,96Е+14 Беккерель ( сведения по жидким РАО приведены, включая кристаллогидраты и с учётом переработки в 2008 году на установках глубокого упаривания кубового остатка в солевой концентрат). Основные радионуклиды, содержащиеся в РАО: КОБАЛЬТ-58; КОБАЛЬТ-60; ЦЕЗИЙ-134; ЦЕЗИЙ-137; МАРГАНЕЦ-54. Для хранения РАО станция располагает специальными сооружениями и оборудованием, за которым осуществляется постоянный радиационный контроль в целях исключения выхода радиоактивных продуктов за пределы установленных барьеров.

Общепромышленные отходы производства и потребления

В 2008 году на Нововоронежской атомной станции в результате её эксплуатации образовалось 3692,068тонн отходов производства и потребления, из них:

отходов 1 класса опасности –2,544 т;

отходов 2 класса опасности –3,835т;

отходов 3 класса опасности – 251,887т;

отходов 4 класса опасности –1835,522т;

отходов 5 класса опасности –1598,28т.

Все образовавшиеся отходы размещены в соответствие с лицензией Ростехнадзора РФ и другими локальными нормативными актами, утверждёнными компетентными государственными органами для Нововоронежской АЭС.

Выводы

Результаты проводимого в течение более чем четырех десятилетий мониторинга позволяют сделать следующие выводы по наиболее важным экологическим характеристикам объекта.

Выбросы в атмосферный воздух

Как свидетельствуют приведённые выше данные выбросы радиоактивных газов и аэрозолей в атмосферу составляют долю от допустимого выброса.

По результатам проводимого контроля за весь период эксплуатации Нововоронежской АЭС следует отметить, что среднегодовая мощность экспозиционной дозы во всех населенных пунктах зоны наблюдения не отличается статистически достоверно от фоновой. Содержание радионуклидов в воде открытых водоемов и в основных пищевых продуктах животного и растительного происхождения в районе расположения Нововоронежской АЭС находится на уровне, характерном для их загрязнения за счет глобальных выпадений и составляет по Sr-90 и Cs-137 доли процента от соответствующих допустимых уровней, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами

Относительно значимые химические выбросы Нововоронежской АЭС обусловлены:

- работой принадлежащих АЭС котельных (работающих на природном газе и в холодный период года - мазуте),

- периодическим включением (с целью регламентного опробования) резервных дизельных электрических станций (РДЭС),

- проводимых сварочных работах (в период ППР),

- ремонтом и эксплуатацией автомобильного транспорта.

Выбросы котельных и резервных дизельных электрических станций при всех режимах работы устойчиво находятся в пределах, утверждённых для предприятия нормативах предельно допустимых выбросов (ПДВ). Это не приводит к увеличению в атмосферном воздухе за пределами санитарно-защитной зоны концентраций загрязняющих веществ над их фоновыми значениями, вт.ч. - до величин предельно допустимых концентраций, установленных Министерством здравоохранения.

Выбросы автомобильного транспорта предприятия находятся в пределах технических характеристик соответствующих моделей техники. С прекращением с 2002 года использования этилированного бензина токсичность выбросов от автотранспорта, принадлежащего предприятию, снизилась, загрязнение им соединениями свинца прилегающей местности прекратилось.

Сбросы в водные объекты

Атомная станция осуществляет сбросы в поверхностный водный объект – реку Дон. В силу специфики технологии атомной станции сбросы носят стационарный и стабильный характер. Основная часть сбрасываемой в водный объект воды является охлаждающей водой, отводимой от теплообменного оборудования, которая технологически не связана и не соприкасается с радиоактивными средами и химическими технологическими процессами. Качество сбрасываемой воды практически не отличается в пределах погрешности измерений от качества исходной воды реки Дон.

Поступление радионуклидов в водные объекты составляет около 0,3 от допустимого сброса. Химические загрязняющие вещества поступают с отводимой охлаждающей водой в реку Дон практически с той же концентрацией, что и исходная вода из реки. Исключение составляют несколько показателей, не влияющих существенным образом на состояние флоры и фауны. Имеет место незначительное повышение в продувочной (сбрасываемой) воде циркуляционной охлаждающей системы 3-4 энергоблоков водородного показателя рН, содержания взвешенных веществ и ионов меди. Повышение водородного показателя обусловлено физико-химическими закономерностями, связанными с нагреванием охлаждающей воды. Повышение концентрации взвешенных веществ обусловлено её упариванием, а ионов меди - коррозионными процессами. При этом, в утвержденном контрольном створе реки, указанное явление уже не обнаруживается. В ходе многолетних наблюдений не удается обнаружить статистически достоверного изменения показателей качества воды по отношению к качеству воды в реке в точках, расположенных как выше, так и ниже по течению от места расположения атомной станции.

Загрязнение почвы

Общепромышленное (химическое) загрязнение почвы в пределах санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения, выявляемое экологическим мониторингом, по своему составу не может быть однозначно отнесено к деятельности станции, поскольку в районе расположения атомной станции осуществляется хозяйственная деятельность многочисленными организациями и предприятиями. На фоне этой деятельности, вклад в химическое загрязнение почв Нововоронежской атомной станцией установить методически корректно не представляется возможным.

Радиационное загрязнение в силу специфики его физических характеристик позволяет достаточно уверенно идентифицировать источники загрязнения. Результаты соответствующего мониторинга свидетельствуют о том, что на фоне глобальных выпадений радионуклидов из атмосферы, обусловленных имевшими место испытаниями ядерного оружия и техногенными радиационными авариями установить гипотетический вклад Нововоронежской АЭС так же не представляется возможным из-за его мизерности.

Физические воздействия

Физические воздействия на внешнюю среду в значимых величинах представлены тепловой нагрузкой. В отдельные периоды истории предприятия его электрическая мощность достигала 2 330 Мвт. При КПД атомной станции не более 33 % вдвое большая мощность в виде тепла вынужденно рассеивается в окружающей среде, нагревая её. При этом подавляющая доля теплоотвода осуществляется непосредственно в атмосферу через градирни и водохранилище-охладитель и, частично, - в реку Дон.

В результате вывода из эксплуатации энергоблоков 1-го поколения (1986 и 1988 годы), использовавших прямоточную схему охлаждения оборудования донской водой, тепловая нагрузка на реку резко снизилась.

Влияние тепловой нагрузки на видовой и количественный состав фауны реки после вывода из эксплуатации энергоблоков 1-го поколения не установлено (мониторинг этой характеристики проводился специализированной организацией).