Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды

| Вид материала | Доклад |

- «о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием, 3047.77kb.

- Отчет комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Сокольского, 394.95kb.

- Окружающей среды республики, 1450.06kb.

- Программа научно-практической конференции (секционного заседания) Министерства природных, 68.78kb.

- Государственная программа Республики Коми «Воспроизводство, использование природных, 3148.25kb.

- Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области охраны окружающей, 54.6kb.

- Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка, 2195.48kb.

- Нормативно правовые документы по вопросам формирования государственных информационных, 281.26kb.

- Г. В. Плеханова (технический университет) М. А. Пашкевич, В. Ф. Шуйский экологический, 1176.09kb.

- Аннотация рабочей программы дисциплины охрана окружающей среды и рациональное использование, 40.26kb.

9.2. УТИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, только в Эртильском, Грибановском и Новоусманском районах послеопера-ционные биологические отходы сжигаются в муфельных утилизационных печах. Во многих районах отходы сжигаются в больничных котельных, работающих на твердом топливе, но чаще происходит их захоронение на отведенном участке земли.

Всемирная организация здравоохранения отнесла медицинские отходы к группе опасных и еще в 1979 году предупредила о необходимости создания специальных служб по их переработке.

Медицинские отходы – это использованные перевязочные материалы, одноразовые шприцы и системы, перчатки, халаты, рентгеновские пленки, инфицированные отходы пищеблоков, зараженная кровь, кожные лоскуты, иссеченные органы, просроченные, фальсифицированные и конфискованные лекарственные препараты и т. д., которые образуются в больницах, поликли-никах, диспансерах, хосписах, медицинских НИИ и учебных заведениях, ветлечебницах, аптеках, оздоровительных и санитарно – профилактических учреждениях и др. лабораториях, на станциях скорой помощи переливания крови и т. д.

Специализированные службы по утилизации медицинских отходов отсутствуют, поэтому за уничтожение больничного мусора отвечает тот, кто его производит, т. е. больничный персонал. Согласно СанПиН 2.1.7.728 – 99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно – профилактических учреждений» медицинские отходы следует собирать и сортировать, опасные и особоопасные – предварительно дезинфицировать и уничтожать в специальных установках. На самом же деле лечебно – профилактические учреждения (ЛПУ) города Воронежа и области сортируют медицинские отходы (смешение различных классов на всех стадиях сбора, хранения и транспортировки недопустимо) и вывозят на полигоны и свалки. При горении свалок происходит распространение возбудителей опасных инфекций. Не спасает и захоронение в землю. Опасные микроорганизмы вымываются грунтовыми водами, а когда биоорганика загнивает, они попадают на поверхность, при этом, с выделением газов (метан, сероводород и др.).

Утилизация медицинских отходов в специальных установках термическим способом не осуществляется. Для решения проблемы с утилизацией отходов ЛПУ Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области обращалось в Управление по экологии и природопользованию по Воронежской области и Управление по охране окружающей среды городского округа город Воронеж по вопросу выделения денежных средств на приобретение установок по термообезвреживанию, однако, этот вопрос остается нерешенным.

Вторичная переработка медицинских отходов в принципе не допустима. Мировой опыт показывает, что риски высоки и никакие доходы их не покрывают. Сегодня во всех цивилизованных странах опасные медицинские отходы только уничтожают и делают это высокотемпера-турным термическим способом.

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения основаны на отказе от применения технологий, связанных с химической дезинфекцией, а оптимальной является технология термического обеззараживания, с особым выделением методов автоклавирования, что вполне согласуется с требованиями российской нормативной базы.

Применение этих технологий позволяет выполнить два основных эколого-гигиенических требования при проведении обработки больничных отходов: предотвратить распространение инфекции и обеспечить невозмож-ность вторичного использования отдельных компонентов отходов.

Таблица 15

Преимущества и недостатки технологий переработки и захоронения

медицинских отходов

| Технологии переработки или захоронения | Преимущества | Недостатки |

| 1. Сжигание во вращающихся печах | Применимо для инфицированных, токсичных и фармацевтических отходов и цитостатиков | Высокие капитальные и эксплуатационные затраты |

| 2. Сжигание в пиролитических печах | Очень высокая степень дезинфекции. Применимо для инфицированных, токсичных и большинства фармацевтических отходов | Неполное разрушение цитостатиков; сравнительно высокие капитальные и эксплуатационные затраты |

| 3. Сжигание в однокамерных печах | Хорошая степень дезинфекции. Значительное сокращение объема и веса отходов. Остатки могут захораниваться на полигонах ТБО. Не требует высококвалифицирован-ного обслуживания. Сравнительно низкие капитальные и эксплуатационные затраты | Значительные выбросы загрязняющих веществ. Необходимо периодически удалять золу и шлак. Неэффективно для разрушения устойчивых к температуре химических соединений и цитотоксинов |

| 4. Химическая дезинфекция | Высокая эффективность дезинфекции при хорошем исполнении. Некоторые дезинфектанты сравнительно недороги. Имеется уменьшение объема отходов | Требуется высококвалифицированное обслуживание. Используются токсичные вещества, которые требуют выполнения специальных требований техники безопасности. Неприменима для токсичных отходов, лекарственных препаратов и некоторых инфицированных отходов |

| 5. Влажная терми-ческая обработка (автоклавная стерилизация). | Экологически благоприятна. Значительное сокращение объема отходов за счет измельчения и воздействия пара под давлением. Сравнительно низкие капитальные и эксплуатационные затраты. | Устройства для размола отходов часто ломаются и плохо работают. Требуется высококвалифицированное обслуживание. Неприменима для биологических, фармацевтических и токсичных отходов, а также для отходов, которые плохо проницаемы для пара. |

| 6. Микроволновая обработка | Высокая эффективность дезинфекции при хорошем обслуживании. Значительное сокращение объема отходов. Экологически благоприятна | Сравнительно большие капитальные и эксплуатаци-онные затраты. Возможны проблемы с обслуживанием и техническим сопровожде-нием. |

| 7.Капсулирование | Просто и безопасно. Низкая стоимость. Может применяться для фармацевтических отходов | Не рекомендуется применять для потенциально инфицированных отходов, кроме острых предметов |

| 8. Захоронение | Низкая стоимость. Сравнительно безопасно, если исключены доступ и природный дренаж | Безопасно только в том случае, если исключены доступ и приняты специаль-ные меры предосторожности |

| 9.Цементирование. | Сравнительно недорого. | Неприменимо к инфицированным отходам. |

Одним из значительных этапов внедрения системы управления отходами ЛПУ следует считать создание специализированного предприятия при администрации Воронежской области, которое возьмет на себя функцию координации работ по обращению с медицинскими отходами в регионе.

Так же немаловажное значение имеет создание системы перевозки отходов на специальном транспорте, имеющем санитарный паспорт на транспорт опасных отходов. Перевозка должна осуществляться в контейнерах, отвечающих требованиям, предъявляемым к контейнерам для перевозки опасных (рискованных) отходов.

Для полноценного выполнения координирующей функции необходимо внедрение во всех учреждениях, участвующих в системе обращения с отходами, единой унифицированной системы учета, контроля движения отходов от мест их образования к местам утилизации, а, в дальнейшем, ведения единой базы данных.

Основной вывод таков, что в области обращения и утилизации медицинских отходов в Воронежской области нарушения природоохранных норм повсеместны. Это глубокий кризис важнейшего элемента системы экологической безопасности и его основными причинами являются:

- значительные пробелы в законодательной, неконкретность и противо-речивость нормативной базы в области обращения и утилизации отходов в целом и медицинских отходов в частности;

- серьёзные проблемы с выделением бюджетных средств на организа-цию системы раздельного сбора медицинских отходов и их утилизацию (особенно остро вопрос стоит для лечебных учреждений, финансируемых из муниципальных бюджетов);

- отсутствие специализированных государственных служб и цивилизо-ванного рынка услуг;

- безосновательный расчёт на бескорыстную финансовую поддержку западных фондов и правительств.

9.3. МОНИТОРИНГ ВЛИЯНИЯ ЖИДКИХ ОТХОДОВ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Проблема токсичных отходов - одна из самых актуальных экологических проблем начала третьего тысячелетия. В настоящее время производство отходов в Воронежской области возрастает и опережает их переработку, обезвреживание и складирование в специальных хранилищах. Дальнейшие накопления отходов чреваты серьезными негативными последствиями, как для населения, так и для окружающей среды. Поэтому проблеме сокращения, размещения, хранения и захоронения, переработке опасных отходов уделяется повышенное внимание. Государственная стратегия устойчивого развития России должна учитывать эту реальность и необходимость своевременного принятия эффективных мер, адекватных экологической угрозе.

Отходы подразделяются на бытовые и промышленные, по фазовому состоянию они могут быть твердыми, жидкими или смесью твердой, жидкой и газовой фаз.

При хранении все отходы претерпевают изменения, обусловленные как внутренними физико-химическими процессами, так и влиянием внешних условий. В результате этого на полигонах хранения и захоронения отходов могут образоваться новые экологически опасные вещества, которые при проникновении в биосферу будут представлять серьезную угрозу для среды обитания человека.

Атмосферные осадки, солнечная радиация и выделение тепла в связи с возгораниями способствуют протеканию на полигонах ТБО непредсказуемых физико-химических и биохимических процессов, продуктами которых являются многочисленные токсичные химические соединения в жидком, твердом и газообразном состояниях. Биогенное воздействие ТБО выражается в том, что отходы благоприятны для размножения насекомых, птиц, грызунов, других млекопитающих, микроорганизмов. При этом птицы и насекомые могут быть разносчиками болезнетворных бактерий и вирусов на большие расстояния.

Крайне опасны сточные воды и фекальные стоки селитебных зон. Несмотря на строительство очистных сооружений и другие мероприятия, снижение негативного воздействия таких сточных вод на окружающую среду является актуальной проблемой всех урбанизированных территорий. Особая опасность в этом случае связана с бактериальным загрязнением среды обитания и возможностью вспышек различных эпидемических заболеваний.

Промышленные отходы, которых в области ежегодно образуется более 170 тыс. тонн, разнообразны по химическому составу. С учетом устойчивости вблизи поверхности, физико-химических, механических свойств, специфики образования, возможностей переработки и обезвреживания они разделяются на неорганические и органические. В органические отходы входят осадки городских очистных сооружений (более 2,0 млн. тонн в год), отходы пищевой и мясомолочной промышленности, текстильные, древесные и бумажные отходы, нефтеотходы и нефтешламы (более 7,5 тыс. тонн в год), отходы лаков, красок, эмалей, резинотехнических изделий, отработанные шины и покрышки автомобилей, пластмассы, полимеры, искусственные волокна. Неорганические отходы подразделяются на металло- и стеклоотходы, гальвано-шламы и осадки химреагентов (около 600 тонн в год), ртутные и люминесцентные лампы, отходы стройиндустрии, производственный мусор. Некоторые виды промышленных отходов не только токсичны, но и взрыво-, пожароопасные.

При функционировании ТЭЦ и в системах водоподготовки теплосети образуются кислые обмывочные воды мазутных котлов, хлоридно-натриевые стоки, токсичные шламы, содержащие ванадий и другие тяжелые металлы. Особенно опасны отходы химической и нефтеперерабатывающей промышленности и биохимических производств, имеющих дело с высокотоксичными химическими элементами и соединениями, бактериями и вирусами. К таким химическим элементам относятся прежде всего тяжелые металлы ввиду того, что они не подвержены биохимическому разложению и легко проникают в организм человека и пищевую цепь.

Естественно, что наибольшую опасность представляют жидкие промышленные стоки, которые характеризуются высокими концентрациями многих токсичных веществ и могут проникать в гидрографическую сеть и подземные воды, загрязняя их и отрицательно воздействуя на качество питьевой воды, биоту, почтенно-растительный покров. Ежегодно в области образуется 14 млн.куб.м. жидких отходов с концентрацией более 5000мг/л. Одними из наиболее распространенных компонентов жидких отходов являются нефтепродукты, связанные с широким употреблением углеводородов не только в транспортном комплексе, но и в различных отраслях промышленности. При использовании нефтепродуктов в области ежегодно возникают от 5 до 10 ЧС.

В связи с тем, что масштаб и интенсивность воздействия твердых и опасных отходов на окружающую среду оказались более значительными, чем представлялось раньше, а его характер и влияющие природные факторы слабо изученными, нормативные требования СНиП и ряда ведомственных инструкций, касающиеся выбора участков, проектирования полигонов и назначения зон санитарной охраны, следует признать недостаточно обоснованными. Нельзя признать удовлетворительным и такое положение, когда зона санитарной охраны полигона и применяемое оборудование выбираются по существу произвольно, без учета реальных процессов загрязнения и ответных реакций биосферы на функционирование свалок твердых и опасных отходов. Необходима комплексная, по возможности исчерпывающая оценка всех параметров воздействия отходов на все жизнеобеспечивающие природные среды, позволяющая выяснить пути и механизмы проникновения загрязняющих веществ в пищевую цепь и организм человека.

Исследованиями, выполненными в России, установлено формирова-ние вокруг полигонов ТБО динамичных ореолов поликомпонентного загрязнения поверхностных и подземных вод, других природных сред с температурой токсичного фильтрата, вытекающего из-под свалок, до 40-50оС. Такая повышенная температура связана с экзотермическими химическими реакциями, происходящими в отходах. В загрязненных поверхностных и подземных водах зафиксированы высокие концентрации тяжелых металлов (в виде ионов и металлоорганических соединений), хлоридов и других галогенов, органических веществ, а также колонии разнообразных микроорганизмов.

Потоки загрязненных вод со свалок перехватываются геохимическими барьерами разного рода (окислительно-восстановительный, сорбционный и др.), гидродинамическими ловушками (бессточные пруды, старицы рек, озера, поймы, болота). Многие токсичные вещества интенсивно, накапливаются в донных отложениях поверхностных водотоков и водоемов.

Однако заметная часть загрязнителей, растворенных в воде, путем инфильтрации проникает в подземную гидросферу. Длительное поступление в подземные воды загрязненного поверхностного стока от полигонов ТБО может привести к образованию токсичных веществ в водоносных горизонтах питьевого водоснабжения. Проникновению загрязнителей на глубину способствуют депрессионные воронки, связанные с усиленным отбором подземных вод на промышленно-урбанизированных территориях.

Скорость и другие параметры загрязнения определяются взаимодействием многих природных и антропогенных факторов (защищенность подземных вод экранами, гидродинамический режим и степень дренированности территории, химический состав и объем отхо-дов, количество атмосферных осадков и др.). Вдоль поверхностных водотоков с глубоким эрозионным врезом, направлений движений подземного стока по зонам активных глубинных разломов прослеживаются наиболее протяженные «языки» загрязнения подземной гидросферы.

Воздействие опасных отходов на приземную атмосферу состоит прежде всего в том, что с их поверхности в жаркие и теплые периоды времени происходит интенсивное испарение разнообразных загрязняющих веществ (ртуть, мышьяк и другие летучие тяжелые металлы, газообразные соединения химических реакций в теле свалки). Частые самовозгорания и пожары на полигонах отходов также способствуют загрязнению приземной атмосферы. При горении могут образовываться такие очень вредные соединения, как диоксины, фураны, хлорированный дибензодиозон. Поэтому в большинстве развитых стран мира сжигание бытовых отходов запрещено.

Геологическая среда и в особенности зона аэрации испытывают на полигонах размещения отходов повышенную нагрузку. Последняя выражена как в развитии овражной эрозии, оползневых процессов, заболачивания, так и в формировании участков комплексного химического загрязнения на геохимических барьерах.

Оценка и прогнозирование воздействия твердых и опасных отходов на человека, пищевую цепь, окружающую среду в настоящее время являются приоритетными экологическими проблемами во всем мире. В соответствии с принципом превентивности главное внимание уделяется обеспечению безопасности хранения и захоронению отходов, гарантирующих охрану здоровья населения на такой срок, пока они не станут безвредными для человека.

В ходе реализации программ выполняются комплексные геологические, геохимические и гидрогеологические исследования на региональном и локальном уровнях, включающие инженерно-геологическое и эколого-геохимическое картирование района расположения полигонов отходов, проведения специального бурения с участием в работах специалистов разного профиля. По существу такие исследования являются междисциплинарными. Изучаются ближнее поле, геосфера и биосфера как объекты, представляющие интерес при прогнозировании воздействия опасных отходов на окружающую среду. Критериям выбора мест наиболее безопасного размещения, хранения и захоронения токсичных отходов сейчас уделяется повышенное внимание.

Достоверность полученных сведений об образовании жидких отходов вызывает сомнение. Так, по данным госстатотчетности 2-ТП (отходы) ежегодно в области образуется около 350 т. отработанной аккумуляторной жидкости. Простой расчет, учитывая, что в области более 700 тыс. автотранспортных средств и более 15 тыс. ед. агрегатов, использующих аккумуляторы, показывает, что фактически объем аккумуляторной жидкости подлежащей утилизации составляет более 1,2 тыс. тонн или в 3 раза больше чем учитывается.

В области ежегодно используется более 4 тыс. тонн масел и других смазочных материалов, а на переработку и утилизацию передается менее 2тыс. т.

В Воронежской области не положен должный учет при обращении с такими отходами, как отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды, которых ежегодно образуется более 2 млн. тонн. Практически не учитываются отходы (осадки) образующиеся при промывке канализационных сетей, повсеместно допускаются нарушения при эксплуатации выгребных ям. В результате имеют место факты загрязнения жидкими отходами лесов, земель и подземных вод. При поступлении их в канализационные сети райцентров происходят залповые сбросы высококонцентрированных стоков на биостанции, что приводит к резкому ухудшению работы систем искусственной биологической очистки.

До настоящего времени в области не взяты на учет инфильтра-ционные воды объектов размещения отходов.

Одним из главных путей распространения загрязнений с территории складирования отходов являются поверхностные воды, стекающие с территории во время сильных дождей и особенно фильтрат, жидкая фаза, выделяющаяся из отходов при прохождении через их толщу атмосферных осадков. Состав и концентрация неорганических и органических загрязнений вод зависят от состава отходов, способа эксплуатации, места складирования, интенсивности и характера процесса разложения, проницаемости слоя, а также от совокупности климатических условий

Источником загрязнения фильтрата является, в основном, разложение пищевых отходов и окисление металлов, так как процесс распада сложных органических веществ протекает крайне медленно. Фильтрат содержит загрязнения, характеризуемые следующими показаниями, мг/л: ХПК - 1500-51 тыс., БПК - 1500-4800, сульфаты - 650-2900, хлориды -650-2900, железо - 200-1700. Не исключен вынос с фильтратом бактерий кишечных инфекционных заболеваний (брюшного тифа, паратифа, дизентерии), а также туберкулеза, столбняка, газовой гангрены, сибирской язвы.

Большинство загрязнений, преимущественно неорганических, не задерживаются в почве во время прохождения через нее фильтрата, попадают в подземные воды и могут оказаться причиной систематического ухудшения качества водозабора.

Геоэкологическими обследованиями, проведенными в 1996-1997 годах, установлено загрязнение тяжелыми металлами, нефтепродуктами, СПАВ грунтовых вод и подстилающих пород на свалках г. Лиски, п.г.т. Грибановка и р.п. Панино.

В райцентрах области захоронение отходов осуществляется на санкционированных свалках, которые закреплены за коммунальными службами и имеют земельный отвод. Лишь на 14 из них установлено наличие природной гидроизоляции за счет подстилающих пород. Остальные или не изучены, или располагаются на песках, мелах, имеют близко расположенные грунтовые воды. Это свалки г.г. Лиски, Бутурлиновка, р.п. Панино, п.г.т. Грибановка, п.г.т. Анна, с. Верхняя Хава и др. Большинство районных свалок не оборудованы в соответствии с нормами и правилами: не имеют постов входного контроля, шлагбаумов, ливнеотводных сооружений, обваловки, не озеленены по периметру.

Наибольшую экологическую опасность загрязнения окружающей среды представляет полигон ТБО Воронежа, на котором сложилась чрезвычайно опасная экологическая ситуация, обусловленная накоплением фильтрата в ложе полигона. Отстойники фильтрата переполнены, скопившаяся вода поднялась до уровня отсыпки отходов, создав угрозу прорыва ограждающей дамбы ложа полигона. Имеет место загрязнение подземных вод тяжелыми металлами и нефтепродуктами.

Выбор участка здесь произведен без учета геологических условий и гидрогеологических особенностей. Гидрогеологическая особенность места под полигон заключается в полной незащищенности подземного водоносного горизонта, питающего питьевой водой прилегающие населенные пункты и выклинивающегося на уровне поверхностей воды р. Девица, впадающей в р. Дон. Установлено также, что на отведенной территории длительное время производилась не упорядоченная свалка промышленных отходов шинного и других заводов без учета степени их вредности и влияния на окружающую среду.

Выявленные ошибки в проектировании и эксплуатации полигона г. Воронежа до настоящего времени оказывают серьезное негативное влияние на состояние окружающей среды. Мониторинговые исследования, проведенные в 1 полугодии 2000г. показали, что из 41 контролируемого показателя исследования состояния подземных вод в скважинах на глубине до 5м по 12 ингредиентам обнаружены превышения от 2 до 607 ПДК, а в скважинах на глубине до 18м по 5 ингредиентам обнаружены превышения ПДК от 1 до 9 раз. Таким образом, установлено, что наибольшему загрязнению подвергаются современный аллювиально-озерный горизонт.

Отстойники (основной и резервный), как и ложе полигона, перепол-нены фильтратом (57 тыс. м3/год), загрязненность которого по некоторым ингредиентам превышает ПДК в десятки тысяч раз. Установлено стремительное развитие загрязнения подземных вод. Во-первых, от поверхности двух водоносных горизонтах превышения значений ПДК по тяжелым металлам составляют до сотни, фенолам - до 50 раз.

Создавшийся очаг в результате распространения может привести к загрязнению подземного водосборного бассейна рек Дон и Девица, что, в свою очередь, окажет негативное влияние на качество питьевой воды, используемой из колодцев и скважин жителями близлежащих населенных пунктов.

Проблема утилизации иловых осадков (шламов) станций очистки сточных вод в г. Воронеже и Воронежской области в целом одна из злободневных нерешенных экологических проблем.

Анализ и сравнение существующих и перспективных методов утилизации осадка с учетом опыта западных стран, экономической и экологической стороны, показывает следующее: первым этапом утилизации должно быть обезвоживание с помощью фильтр-прессов или центрифуг; в условиях существующей экологической ситуации в воронежском мегаполисе и количества, реально накопленного и получаемого ежегодно осадка. Оптимальным методом на данный момент является создание полигонов для депонирования с их обустройством, исключающим загрязнение грунтовых вод, и созданием озелененных территорий.

10. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

В 2008 ГОДУ

Наблюдение за радиационной обстановкой на территории области в 2008 году осуществлялось на 11 пунктах, расположенных в районных центрах, гг. Воронеже и Нововоронеже, из них в 5 пунктах контроль наличия радиоактивных веществ в атмосфере осуществлялся путём ежедневного отбора суточных проб атмосферных выпадений.

Данные наблюдений показали, что среднее значение радиационного фона по области составляет 11 микрорентген в час, т. е. сохранилось на уровне прошлого года. Среднемесячные и максимальные суточные значения концентрации радиоактивных веществ в приземном слое не превышают критических значений.

Проводимые в 2008 году лабораторные исследования проб основных пищевых продуктов (молоко, картофель, мясо), питьевой воды, воды открытых водоёмов показали, что превышения допустимых норм содержания в них радионуклидов нет, в том числе в населённых пунктах имеющих статус загрязнённых после аварии на Чернобыльской АЭС.

В декабре 2007г.-январе 2008г. на предприятиях и в учреждениях области, использующих в своей деятельности радиоактивные вещества, проведена ежегодная проверка наличия радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (РВ и РАО). В Управлении по экологии и природо-пользованию Воронежской области создан банк данных о наличии РВ и РАО в области, который направлен в Государственную корпорацию по атомной энергии, оформлен Радиационно-гигиенический паспорт территории Воронежской области, который представлен в Министерство здравоохране-ния и социального развития РФ.

Влияние Нововоронежской АЭС на радиационную обстановку в области

В 2008 году Нововоронежская АЭС работала в заданном режиме. Про-исшествий с ухудшением радиационной обстановки не было. Выбросы радионуклидов через вентиляционные трубы были на 5-20% меньше контрольных уровней. Ведомственный радиационный контроль в санитар-но-защитной зоне и в наблюдаемой зоне осуществляет лаборатория внешнего лабораторного радиационного контроля (ЛВРК) АЭС. Контроль осуществляется с помощью наблюдательной сети и автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО)

Наблюдательная сеть состоит из 33 стационарных дозимет-рических постов 2-х типов, оснащенных оборудованием: тип А (7 постов) - аспирационная установка для определения содержания радионуклидов в воздухе; планшет-кювета для определения выпадающих радионуклидов из атмосферы; термолюминесцентные дозиметры для определения дозовой нагрузки на население; тип Г (26 постов) - планшет-кювета; дозиметры.

АСКРО является системой для непрерывного радиационного мониторинга территорий и объектов с передачей данных по собственной радиосети и позволяет постоянно получать данные и контролировать уровень радиации.

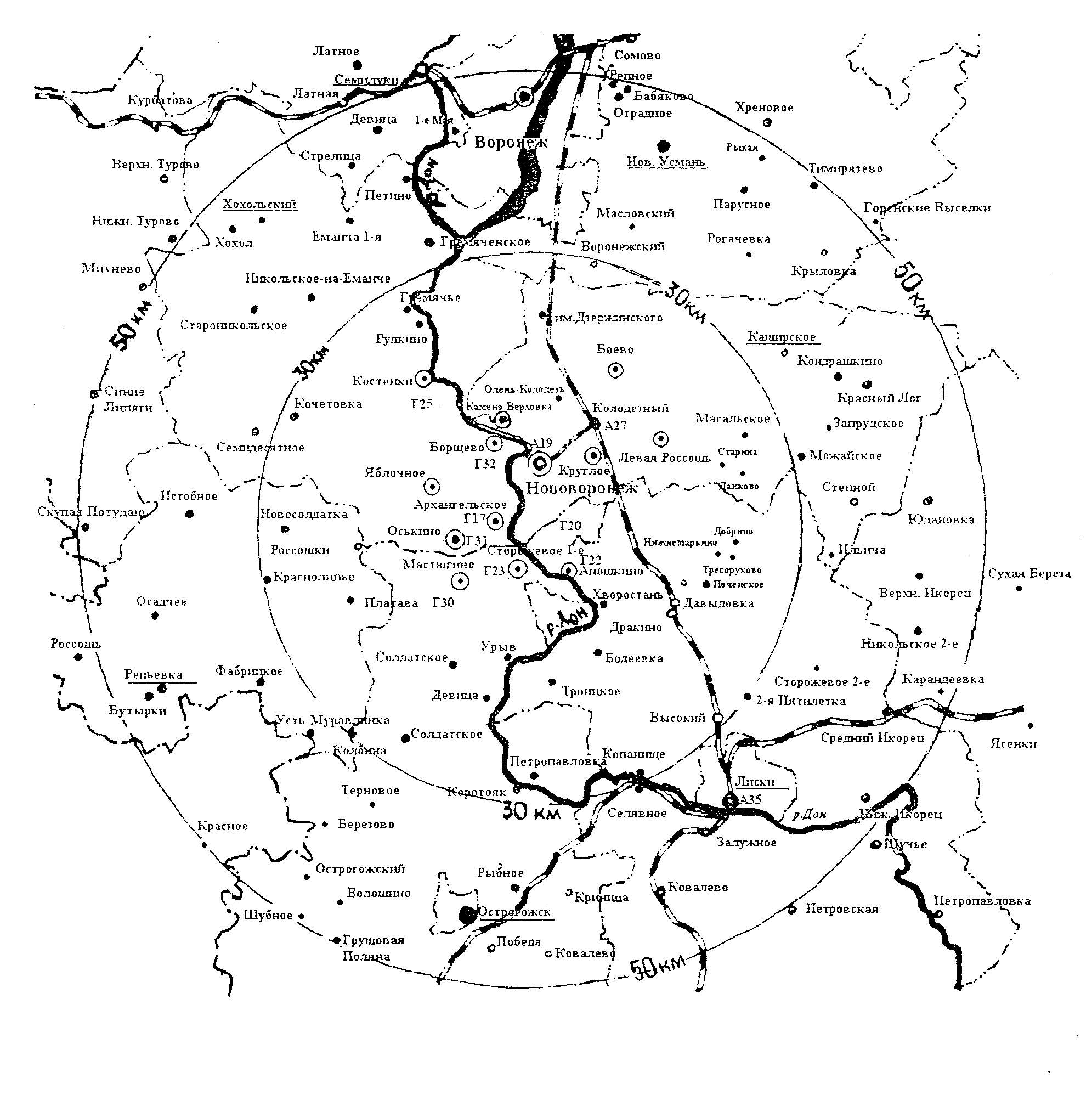

Рис. 18. Карта-схема наблюдательной сети радиационного контроля и автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) вокруг НВ АЭС

АСКРО имеет 22 гамма- измерителя с прямо показывающими табло, из них 2 находятся в г. Воронеже, из которых один на здании Управления а табло в помещении Управления. Гамма-фон в гг. Воронеже, Нововоронеже, в 30-ти километровой зоне вокруг НВ АЭС за период с 1 января по 31 декабря 2008 года приведён в таблице 16.

Таблица 16

| Место контроля | Минимум (мкр/час) | Максимум (мкр/час) | Среднее (мкр/час) | Тип контроля |

| г. Нововоронеж ("Атомтехэнерго") | 6.0 | 13.0 | 8.6 | НВ_АСКРО |

| г. Нововоронеж (проходная 3-4 блоков НВ АЭС) | 7.0 | 17.0 | 10.9 | НВ_АСКРО |

| г. Нововоронеж (Учебно-тренировочный центр) | 7.0 | 15.0 | 10.0 | НВ_АСКРО |

| г. Нововоронеж (Гостиница "Дон") | 7.0 | 15.0 | 10.2 | НВ_АСКРО |

| г. Нововоронеж (ЛВРК) | 9.0 | 14.0 | 11.3 | НВ_АСКРО |

| г. Нововоронеж (Энергоцентрмонтаж) | 6.0 | 15.0 | 8.2 | НВ_АСКРО |

| Профилакторий АЭС | 5.0 | 12.0 | 8.0 | НВ_АСКРО |

| п. Левая Россошь | 6.0 | 18.0 | 8.4 | НВ_АСКРО |

| п. Шилово (Воронежская АСТ) | 8.0 | 16.0 | 10.7 | НВ_АСКРО |

| г. Воронеж (Здание Управления) | 9.0 | 16.0 | 12.1 | НВ_АСКРО |

| Нововоронежская АТЦ | 7.0 | 12.0 | 9.6 | НВ_АСКРО |

| п. Круглое | 7.0 | 17.0 | 9.1 | НВ_АСКРО |

| п. Каменно-Верховка | 7.0 | 16.0 | 10.0 | НВ_АСКРО |

| п. Аношкино | 5.0 | 15.0 | 8.1 | НВ_АСКРО |

| п. Костенки | 7.0 | 12.0 | 9.3 | НВ_АСКРО |

| п. Боево | 7.0 | 17.0 | 11.3 | НВ_АСКРО |

| п. Оськино | 7.0 | 15.0 | 10.0 | НВ_АСКРО |

| п. Борщево | 8.0 | 17.0 | 11.7 | НВ_АСКРО |

| п. Сторожевое | 5.0 | 12.0 | 7.2 | НВ_АСКРО |

| п. Яблочное | 7.0 | 17.0 | 11.9 | НВ_АСКРО |

| п. Архангельское | 7.0 | 13.0 | 9.5 | НВ_АСКРО |

| п. Мастюгино | 5.0 | 18.0 | 7.4 | НВ_АСКРО |

Значения радиационного фона соответствуют уровню естественных фоновых значений, характерных для Центрально-Европейской части России, составляет 8-25 микрорентген в час и не отличаются от радиационного фона остальной части области.

Результаты регламентного радиационного контроля окружающей среды, проводимого лабораторией внешнего радиационного контроля, и параллельно выборочного радиационного контроля, проводимого Федеральным медико-биологическим агентством в г. Нововоронеже, прошли экспертизу в государственном научном центре «Институт Биофизики» и во Всероссийском НИИ сельскохозяйственной радиологии агроэкологии, которая показала, что:

1. За весь период работы НВ АЭС эффективные дозы облучения населения, проживающего в зоне наблюдения, были 1000 раз ниже допустимого предела дозы и в 100 раз ниже регламентированных квот от газоаэрозольных выбросов и сбросов атомных станций.

2. Вклад радионуклидов станционного происхождения в загрязнение сельскохозяйственной продукции при нештатных ситуациях не превышал 5% по стронцию-90 и 20% по цезию-137 от фоновых значений, оставаясь примерно в100 раз меньше нормативов.

3. Радиоактивные выбросы и сбросы станции не оказали отрицатель-ного воздействия на природные экосистемы и население.

В перспективе на 2009 – 2010 год намечается создание в г. Воронеже поста для постоянного контроля радионуклидного содержания в воздухе.

11. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРИРОДНЫЕ РИСКИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Анализ природного риска является составной частью управления риском в техносфере региона. Он заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и оценки риска возможных нежелательных событий.

При развитии техносферы человечество всё более сталкивается с сопротивлением природной среды. Время «победителей природы» безвозвратно прошло. Всё более и более увеличивая глубину проникновения во все сферы природной среды человечество получает обратную негативную реакцию с её стороны в виде техногенных, природно-техногенных и экологических кризисных и чрезвычайных ситуаций на всех уровнях: локальном, региональном и глобальном. Последнее подтверждается всё более часто наблюдающимися аномальными природными явлениями.

Видовой состав основных природных и природно-техногенных чрезвычайных ситуаций, характерных для Воронежской области, следующий:

1) гибель сельскохозяйственных культур вследствие сильного дождя и ливня, выпадения града, сильного ветра, заморозков, засухи;

2) разрушение жилых строений и систем энергоснабжения в результате сильного ветра и градобития, гололёдных явлений и значительного выпадения снега;

3) возникновение крупных лесных пожаров на фоне высоких температур воздуха и продолжительного отсутствия осадков;

4) поражение групп людей ударами молнии;

5) затопления в результате половодья и сильного дождя и ливня;

6) экзогенные геологические процессы.

Ежегодно на территории Воронежской области происходит в среднем около 20 значительных природных и природно-техногенных происшествий и 6 чрезвычайных ситуаций. При этом заявленный ущерб составляет 767 млн. руб. в современных ценах, погибают или получают ущерб здоровью 1-2 человека.

В потенциальных зонах воздействия природных поражающих факторов находятся:

1) в зонах затопления могут оказаться 278 населённых пунктов в 31 муниципальном районе и городском округе г. Воронеж, около 32,7 тыс. жилых строений;

2) в зоне постоянного подтопления - микрорайон городского округа г.Воронеж на левом берегу Воронежского водохранилища;

3) в оползнеопасных местах - 10 населённых пунктов в 7 муниципальных районах и городском округе г. Воронеж, 7 линейных объектов (дороги, газопроводы, ЛЭП);

4) в потенциальных зонах угрозы перехода лесных пожаров на жилые строения - 99 населённых пунктов в 21 муниципальном районе и городских округах г. Воронеж и г. Нововоронеж;

5) в 6-ти балльных сейсмозонах по шкале MSK - 37 населённых пунктов в 25 муниципальных районах и городских округах г. Воронеж, г. Нововоронеж, в том числе и такие техногенные потенциально опасные объекты как Нововоронежская атомная электростанция, Воронежский гидроузел, крупнейшие химические предприятия (г. Воронеж, г. Россошь), линейные объекты: магистральные газопроводы, нефтепродуктопровод, аммиакопровод;

6) большую проблему для городов Павловск и Семилуки представляет эрозионный размыв берега р. Дон.

Уменьшение природных рисков или, иначе, управление ими, достаточно сложно, особенно связанными с агроявлениями. Но имеется реальная возможность, и это отчасти делается, управления природными рисками со стороны органов власти и объектов экономики путём проведения комплекса организационных, инженерно-технических и технологических мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования территорий и объектов экономики.

Происходящие негативные события и природные чрезвычайные ситуации заставляют решения принимать быстро и более-менее адекватно имеющимся угрозам. Приведём для примера некоторые из них.

1. Среднестатистически в лесах области возникает 2 чрезвычайные ситуации в год, связанные с лесными пожарами. Как следствие, Управление лесами области в 2008 году заключило договора на тушение крупных лесных пожаров с Главным управлением МЧС России по Воронежской области.

2. Снежные заносы зимой 2005 года стали причиной остановки движения по автомагистрали «Дон» на несколько суток, в пробке оказались до 1,5 тысяч автомобилей, в том числе и междугородних автобусов. Эта чрезвычайная ситуация стала одним из толчков на проведение модернизации автомагистрали, которая активно осуществляется в настоящее время.

3. Затопления пгт Кантемировка в 2003 и 2004 годах во время половодья заставили провести руслоочистительные работы по р. Кантемировка, что снизило риск затоплений.

4. Постоянные подтопления на 3-х улицах г. Россошь (особенно в 2004 году) заставили провести инженерные работы по понижению уровня грунтовых вод. В настоящее время эта проблема снята.

5. Многочисленные случаи затопления ливневыми водами жилых домов и объектов инфраструктуры г. Воронежа в настоящее время заставляют искать городские власти единого подрядчика по обслуживанию ливневых канализаций городского округа.

Но есть и негативные примеры управления природными рисками.

1. Наблюдающееся в маловодные годы обмеление судоходной р. Дон подвигло отдельных руководителей водного хозяйства проводить работы по подъёму уровня воды р. Дон на мелководьях, что явилось в конечном итоге негативным фактором увеличения эрозионных процессов и возникновением экологических проблем в районе г. Павловска и с. Щучье Лискинского района. При этом в обоих местах возросли риски затопления данных населённых пунктов.

2. Продолжающееся активное строительство на правом берегу Воронежского водохранилища в городском округе г. Воронеж увеличивает риск возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с оползнем. Такие явления уже отмечались (например, по ул. Володарского в 2005 году).

Градостроительный кодекс РФ требует вести территориальное планирование и застройку с учетом имеющихся зон риска природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Однако приведённые и другие многочисленные случаи свидетельствуют, что данная работа на основе современных технологий не ведётся. По крайней мере, в Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Воронежской области либо в другие мониторинговые организации, например, в Воронежский центр геомониторинга, обращений не поступает. Между тем, имеется возможность определение зон риска и их картографического отображения путём применения технологии, разработанной Центром стратегических исследований гражданской защиты МЧС России (утверждена первым заместителем Министра МЧС России 09.01.2008).

Конкретная часть территории региона (муниципального образования) в зависимости от степени риска может быть отнесена к одному из 4-х типов:

● зона неприемлемого (недопустимого) риска – это территория, на которой не допускается нахождение людей, за исключением лиц, обеспечивающих проведение соответствующего комплекса организационных, социальных и технических мероприятий (специальное строительство инженерных сооружений, введение дополнительных систем защиты, контроля, оповещения и т.д.), направленного на снижение риска до допустимого уровня. Новое строительство не разрешается независимо от возможных экономических и социальных преимуществ того или иного вида хозяйственной деятельности, за исключением объектов обороны, охраны государственной границы или объектов, осуществляющих функционирование в автоматическом режиме. В плановом порядке осуществляется переселение людей в безопасные районы;

● зона повышенного риска – это территория, на которой допускается временное пребывание ограниченного количества людей, связанных с выполнением служебных обязанностей. Новое жилищное и промышленное строительство допускается в исключительных случаях по решению глав администраций субъектов РФ или федеральных органов исполнительной власти при условии обязательного выполнения комплекса специальных мероприятий по снижению риска до приемлемого уровня, обязательному контролю риска и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

● зона условно приемлемого риска – территория, где допускается строительство и размещение новых жилых, социальных и промышленных объектов при условии обязательного выполнения комплекса дополнительных мероприятий по снижению риска;

● зона приемлемого риска – территория, на которой допускается любое строительство и размещение населения.

Решение о временных ограничениях на проживание и хозяйственную деятельность и проведении комплекса мероприятий, направленных на снижение риска, принимается Правительством РФ или органом исполнительной власти субъекта РФ по представлению надзорных органов. При невозможности снижения уровня риска ограничения на проживание и хозяйственную деятельность вводятся Законом Российской Федерации или законом субъекта РФ.

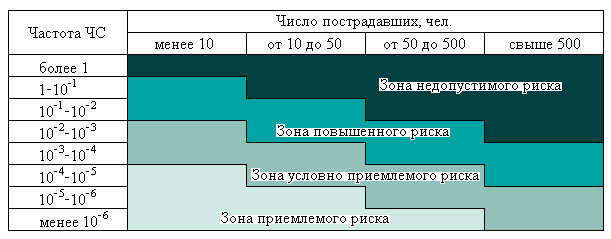

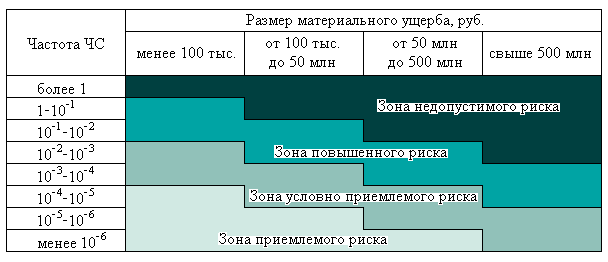

Границы зон в координатах «частота ЧС – число пострадавших» и «частота ЧС – материальный ущерб» представлены в таблицах 17 и 18 соответственно.

Таблица 17

Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – число пострадавших»

Таблица 18

Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – материальный ущерб»

Представленный методический подход является универсальным, позволяет проводить интегральное зонирование территорий, т.е. учитывать все идентифицированные опасности для рассматриваемой территории и техногенные, и природные, и экологические.

Поэтому, в данном случае, явно обозначается проблема качества проведения градостроительных, экологических и иных экспертиз, связанных с выдачей заключений по строительству опасных объектов, участия общественных и научных организаций в обсуждении данных проблем и самое главное механизма учета их мнения и выдаваемых заключений.