Дипломная работа

| Вид материала | Диплом |

СодержаниеГлава 3. кто такие ученые? исследование личностных характеристик и профессиональных навыков 3.2. Различия между учеными и студентами 3.3. Качества, влияющие на результативность ученого |

- Дипломная работа по истории, 400.74kb.

- Дипломная работа мгоу 2001 Арапов, 688.73kb.

- Методические указания по дипломному проектированию дипломная работа по учебной дисциплине, 620.15kb.

- Дипломная работа выполнена на тему: «Ресторанный комплекс при клубе знаменитых людей:, 638.16kb.

- Дипломная работа: выполнение и защита методические рекомендации, 248.83kb.

- Дипломная работа Антона Кондратова на тему «Интернет-коммуникации в деятельности предприятия, 1083.86kb.

- Итоги VII всероссийского конкурса «Лучшая студенческая дипломная работа в области маркетинга», 99.02kb.

- Выпускная квалификационная (дипломная) работа методические указания по подготовке,, 629.59kb.

- Дипломная Работа на тему Аспекты взаимодействия категорий Языковая одушевленность неодушевленность, 908.09kb.

- Дипломная работа тема: Анализ удовлетворенности потребителей на рынке стоматологических, 187.27kb.

3.1. Формулировка целей и описание хода исследования

Данное исследование является частью международного проекта «Культурно обусловленные и профессионально приобретенные навыки для успешной научной карьеры», который проводится под руководством профессора Клауса Яффе из университета Симон Боливар (Венесуэла). Целью проекта является международный опрос ученых и последующий анализ полученных данных с целью выявления личностных качеств, характерных для ученых и способствующих их успешной карьере. Для этого планируется сравнить группу ученых в пределах одной страны с людьми, учеными не являющимися (в рамках данного исследования – со студентами), а также с учеными из других стран. По результатам можно будет заключить, какие качества и навыки отличают ученых от других людей (профессионально приобретенные), а какие – от их зарубежных коллег (культурно обусловленные).

Исследование, приведенное в этой части работы, представляет собой начальный уровень анализа, так как основано лишь на российских данных. В связи с этим, культурно обусловленные качества на данном этапе выявить невозможно, поэтому мы концентрируемся на профессиональных качествах и навыках российских ученых, которые отличают их от российских первокурсников, а также способствуют их успешной карьере.

Хотелось бы подчеркнуть, что дизайн данного исследования полностью составлен венесуэльскими учеными, и должен оставаться таким же в пределах каждой страны, для сравнимости результатов. Например, достаточно спорным, на наш взгляд, выглядит сравнение ученых со студентами, в качестве контрольной группы. Здесь скорее могут сыграть роль различия, обусловленные возрастом, а не профессией. Средний возраст опрошенных нами ученых составляет 54,5 года, студентов - 17 лет. Соответственно те ценности и черты характера, которые мы увидим в ученых, были сформированы под воздействием совершенно других идеалов, чем те, которые несет в себе нынешнее поколение. Возможно, более логично было бы для сравнения взять диверсифицированную группу более взрослых людей различных специальностей, которые для себя не выбрали научный путь. Логика же профессора Яффе такая, что на студентов еще ни одна профессия не наложила свой отпечаток, и они еще не успели окунуться в мир науки, то есть с этих позиций они представляют собой «чистый лист». Поэтому, беря студентов в качестве контрольной группы, будем держать в уме возможность возрастной дифференциации, а не только профессиональной.

Теперь немного обсудим сами вопросы (подробно с ними можно ознакомиться в приложении 1). Анкета также полностью составлена профессором Яффе и немного модифицирована профессорами из университета имени Гумбольдта, также принимающими участие в исследовании. В основном анкета содержит вопросы, характеризующие личность человека, его поведение, ценности, идеалы, способности и интересы. Некоторые вопросы поставлены прямо, так что сразу понятно о каком качестве идет речь, например, вопрос 24 (Как часто Вы ошибаетесь при: работе с числами; запоминании лиц; отмечании деталей и т.д.). Из него понятно, что под прицелом находятся разные навыки человека – зрительная память, слуховая память, внимание к деталям, аккуратность и т.д. Есть вопросы, которые косвенно выявляют качества человека, построенные в виде утверждений, с которыми человек должен согласиться или не согласиться. Например, цикл вопросов 1-11 построен именно так, то есть человека прямо не спрашивают, честен ли он, но дают ситуацию, в которой он проявляет себя. Есть особая группа вопросов, анализ которых здесь проводиться не будет, это числовые вопросы 12-13, горячо любимые в западных кругах исследователей, но очень скептически встречаемые нашими учеными. Надо заметить, что в целом, анкета не очень хорошо воспринималась российскими представителями науки, привыкшими к вопросам об уровне зарплаты и миграционных установках, а не к невинному интересу к их внутреннему миру. Этим кстати подчеркивается различие подходов к изучению науки здесь и на западе. Когда институт научного сообщества трещит по швам и уже послан сигнал SOS, кажется нелепым отвечать на вопросы об отношении к потусторонним мирам (14) и продаже машины (23). Когда же людям неведомы проблемы спасения утопающих с тонущего архипелага, то интерес к личностным характеристикам и устройству мышления научного сообщества выглядит вполне естественно.

Мы не будем обсуждать сразу все вопросы, обсуждение последует уже в ходе описания значимых результатов. Если какие-то вопросы останутся без внимания, то это потому, что они не доказали свою значимость ни в одном из поставленных вопросов.

Какие же ставились вопросы? Во-первых, сравнение ученых со студентами по личностным характеристикам. То есть, отличаются ли ответы на вопросы среди ученых и студентов? Значимые результаты трактовались с определенными оговорками, как характеристики научного сообщества. Далее стоял вопрос о продуктивности. Какие качества влияют на результативность ученых? Для оценки результативности, тоже весьма спорной, было взято количество публикаций данного ученого. Так как не только количество, но и качество имеет значение, у ученого также спрашивалось количество его публикаций в реферируемых журналах, которые можно расценивать как некий гарант качества. В основном все же использовалась первая величина, так как данные по второй величине (публикациям в реферируемых журналах) были не полные.

З

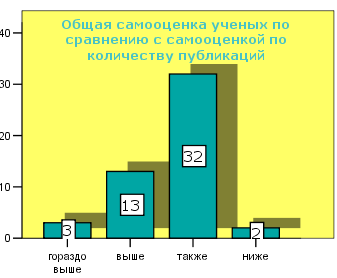

атем в качестве оценки успеха ученого была взята субъективная величина – самооценка ученого (ответ на вопрос №17). С одной стороны, мнение ученого достаточно субъективно и зависит от самоуверенности и других внутренних качеств, с другой стороны, оно, возможно, более объективно оценивает результативность ученого, чем количество публикаций, так как зависит от других, «невидимых» факторов. Например, репутации ученого среди своих коллег, качеству его исследований, деятельности, не отраженной в журналах, но также способствующей развитию науки. Были взяты три критерия для самооценки – первый в среднем относительно ученых в этой же стране и этой же научной дисциплины (вопрос №17); второй – в зависимости от количества публикаций относительно ученых в этой же стране и этой же научной дисциплины (вопрос №32.1); и третий – в зависимости от количества публикаций относительно ученых этой же научной дисциплины в мире (вопрос №32.2). На диаграмме видно, что 16 человек из пятидесяти оценивают свою научную деятельность в целом выше, чем деятельность, посвященную публикациям, а два человека ниже. То, что некоторые ученые меняли свой ответ исходя из постановки вопроса, говорит о том, что есть другие факторы, определяющие успех ученого, помимо количества публикаций.

атем в качестве оценки успеха ученого была взята субъективная величина – самооценка ученого (ответ на вопрос №17). С одной стороны, мнение ученого достаточно субъективно и зависит от самоуверенности и других внутренних качеств, с другой стороны, оно, возможно, более объективно оценивает результативность ученого, чем количество публикаций, так как зависит от других, «невидимых» факторов. Например, репутации ученого среди своих коллег, качеству его исследований, деятельности, не отраженной в журналах, но также способствующей развитию науки. Были взяты три критерия для самооценки – первый в среднем относительно ученых в этой же стране и этой же научной дисциплины (вопрос №17); второй – в зависимости от количества публикаций относительно ученых в этой же стране и этой же научной дисциплины (вопрос №32.1); и третий – в зависимости от количества публикаций относительно ученых этой же научной дисциплины в мире (вопрос №32.2). На диаграмме видно, что 16 человек из пятидесяти оценивают свою научную деятельность в целом выше, чем деятельность, посвященную публикациям, а два человека ниже. То, что некоторые ученые меняли свой ответ исходя из постановки вопроса, говорит о том, что есть другие факторы, определяющие успех ученого, помимо количества публикаций. Итак, выявив качества, влияющие на успех ученого (на количество публикаций и на самооценку), мы проверили, влияют ли эти же качества на успех студентов. В качестве меры успеха студентов был взят средний балл в выпускном классе школы – как объективная оценка, и самооценка студента в целом (вопрос №17) и в зависимости от среднего балла (вопрос №32) – как субъективная.

Далее мы проверили, различаются ли некоторые качества ученых в зависимости от научной дисциплины. В выборку вошли ученые разных направлений, поэтому между ними тоже возможны были различия. Однако, для репрезентативности выборки требовались именно разные ученые, чтобы единственным объединяющим их фактором была принадлежность к научному сообществу. Для студентов такие ограничения не требовались, так как они зачастую поступают одновременно в различные вузы, на различные специальности, то есть, у них еще нет ярко выраженных профессиональных качеств.

Наша научная выборка состоит из 50 ученых разной степени успешности, из разных московских институтов, различных научных дисциплин – экономике, математике, физике, химии, биологии, географии, управлению и энергетике. Для упрощения анализа они были сгруппированы в три группы – экономика (21 ученый), физика (20 ученых) и география (9 ученых), по критерию близости научных дисциплин. Для сравнения с учеными были взяты 50 первокурсников с экономического и социологического факультетов Высшей Школы Экономики.

Таким образом, завершая постановку задач и описание выборки, переходим к результатам исследования.

3.2. Различия между учеными и студентами

Первым делом были проверены различия в ответах на вопросы между студентами и учеными. Так как наш массив состоит из различных типов данных (порядковые, номинальные), были использованы различные тесты на сравнение двух независимых выборок. Для порядковых данных тест Манна-Витни (Mahn-Whitney test), для номинальных – тест на независимость Хи-квадрат (Chi-square test of independency) на основе таблиц сопряженности. Таблица №1 представляет значимые результаты проверки и средние величины по ученым и студентам (более подробно в приложении 2, 1.1-1.10).

| ВОПРОС | Ученые (среднее) | Студенты (среднее) | Значимость (p-value) |

| 4. Я часто рискую, чтобы добавить красок в жизнь. | 2,36 | 2,78 | 0,052 |

| 7. Большинство людей врет, потому что им это выгодно. | 2,98 | 3,7 | 0,001 |

| 15. Думаете ли Вы, что при принятии решений необходимо участие каждого? | 2,08 | 2,36 | 0,088 |

| 18. Считаете ли Вы себя религиозным? | 0,32 | 0,62 | 0,005 |

| 19. Люди, рожденные под разными знаками зодиака, различаются характерами | 0,54 | 0,8 | 0,01 |

| 21. Верите ли Вы, что все может быть потенциально объяснено наукой? | 0,52 | 0,28 | 0,24 |

| 23. Вопрос о продаже машины (на честность) | 2,44 | 1,98 | 0,001 |

| 24.2. Как часто Вы ошибаетесь при запоминании лиц? | 2,9 | 2,14 | 0,001 |

| 24.6. Как часто Вы ошибаетесь при отмечании деталей | 2,9 | 2,4 | 0,015 |

| 25. Как Вы думаете, какое влияние (в будущем) могут оказать Ваши профессиональные ошибки на общество? | 2,2 | 3,44 | 0 |

| 26.1. Насколько Вы интересуетесь историей | 4,12 | 3,44 | 0 |

| 26.2. Насколько Вы интересуетесь географией? | 3,6 | 2,94 | 0,006 |

| 26.4. Насколько Вы интересуетесь экономикой? | 3,42 | 3,92 | 0,15 |

| 26.5. Насколько Вы интересуетесь природой? | 4,16 | 3,12 | 0 |

| 26.6. Насколько Вы интересуетесь обществом? | 3,3 | 4,04 | 0 |

| 26.7. Насколько Вы интересуетесь психологией? | 3,14 | 3,74 | 0,014 |

| 26.9. Насколько Вы интересуетесь спортом? | 2,8 | 3,76 | 0 |

| 27. Сколько у Вас увлечений (хобби, интересов)? | 1,8 | 2,5 | 0 |

Как видно, различий оказалось довольно много, теперь нам предстоит выяснить, какие из них действительно проистекают из-за принадлежности к составу ученых, а какие – из-за возрастных различий.

Первое различие появляется в отношении к риску (вопрос №4) – у студентов склонность к риску в среднем получилась выше, чем у ученых. Такое отличие довольно естественно, учитывая возраст одной и другой исследуемых групп, однако может содержать в себе и иную подоплеку. Представители научной профессии ранее выбирали ее во многом из-за безопасности, чувства защищенности, существования под виртуальным колпаком. Весь остальной мир живет по своим жестоким правилам, однако, для науки всегда уготовано теплое местечко за пазухой у государства. Сейчас ситуация сильно изменилась не в пользу ученых, однако то, что они предпочли остаться в науке, говорит о том, что они не готовы рискнуть и попробовать себя в другом деле. Инстинкт самосохранения и стремление к безопасности, заставляют их оставаться на медленно тонущем корабле.

О

тличаются также ответы на 7 вопрос о подозрении в корысти. В целом ученые менее склонны подозревать людей в корысти, чем студенты. Отвечая на этот вопрос, многие ученые противопоставляли лжи из корысти ложь из любви к искусству, то есть в какой-то степени оправдывали врущих людей. Среди студентов, похоже, восторжествовало понятие прагматизма, и сопряженной с ним лжи во имя выгоды. Возможно это отражение различий в ценностях поколений, сейчас ложь ради выгоды считается естественней. Возможна также отсылка к профессии ученого - будучи занятым, в малоконкурентной сфере, он не ведает стремления к наживе, обуревающего остальных людей. Также, признавая в ученых людей, несколько витающих в облаках, занятых наукой не столько ради денег, сколько ради творчества, можно понять их нежелание признавать в других проявления корысти.

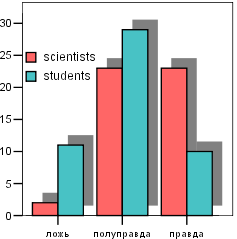

тличаются также ответы на 7 вопрос о подозрении в корысти. В целом ученые менее склонны подозревать людей в корысти, чем студенты. Отвечая на этот вопрос, многие ученые противопоставляли лжи из корысти ложь из любви к искусству, то есть в какой-то степени оправдывали врущих людей. Среди студентов, похоже, восторжествовало понятие прагматизма, и сопряженной с ним лжи во имя выгоды. Возможно это отражение различий в ценностях поколений, сейчас ложь ради выгоды считается естественней. Возможна также отсылка к профессии ученого - будучи занятым, в малоконкурентной сфере, он не ведает стремления к наживе, обуревающего остальных людей. Также, признавая в ученых людей, несколько витающих в облаках, занятых наукой не столько ради денег, сколько ради творчества, можно понять их нежелание признавать в других проявления корысти. Следующее значимое отличие наблюдается в вопросе №15 – вопрос, на самом деле, об отношении к власти. Здесь ученые показали себя как более властные люди по сравнению со студентами, так как они склонны давать право принятия решения меньшему количеству людей, тем самым, узурпируя власть (см. диаграмму). Это объясняется с позиции зрелости, опыта, уверенности в своей компетенции, чего у ученых конечно побольше, чем у студентов. Студенты же пока не могут быть столь категоричны, поскольку сами еще недостаточно компетентны, поэтому склонны решать коллективно, советуясь со многими людьми. С другой стороны, такое нежелание давать другим право участвовать в решении может объясняться спецификой научной деятельности, где по каждому направлению постоянно идет развитие, и существует немного людей, действительно разбирающихся в отдельных направлениях. Научная деятельность очень специфична и динамична, чтобы возможно было существование многих компетентных лиц. Единственный, кто компетентен, это ученый, работающий по данному направлению, и, возможно, стайка его коллег. Ученые ревностно относятся к своей деятельности, поэтому при принятии решения, скажем, о публикации их статьи, не хотели бы давать такое право всем подряд.

С

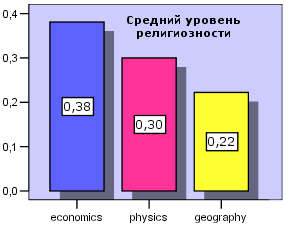

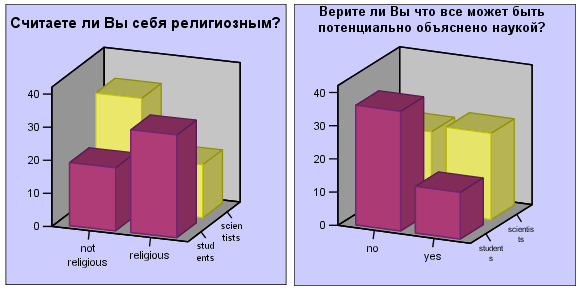

туденты в целом более религиозны (вопрос №18), чем ученые, и это явное наследие эпохи атеизма, когда из людей выбивали зачатки религиозности научными методами. Наука когда-то взяла на себя обязанность объяснить законы мира, и заменить религию. Поэтому для ученых, которые воспитывались на противопоставлении науки и религии, и, тем более, дальше выбрали для себя научный путь, сочетание своей профессии и веры в бога попросту недопустимо. Особенно это касается естественных дисциплин, в которых средний уровень религиозности ниже (см. диаграмму). Сейчас же наступило время свободы вероисповедания и религиозных убеждений, поэтому молодежь этим пользуется.

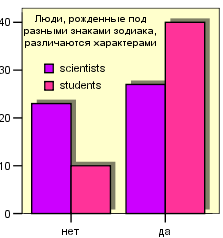

туденты в целом более религиозны (вопрос №18), чем ученые, и это явное наследие эпохи атеизма, когда из людей выбивали зачатки религиозности научными методами. Наука когда-то взяла на себя обязанность объяснить законы мира, и заменить религию. Поэтому для ученых, которые воспитывались на противопоставлении науки и религии, и, тем более, дальше выбрали для себя научный путь, сочетание своей профессии и веры в бога попросту недопустимо. Особенно это касается естественных дисциплин, в которых средний уровень религиозности ниже (см. диаграмму). Сейчас же наступило время свободы вероисповедания и религиозных убеждений, поэтому молодежь этим пользуется. Совершенно естественный результат по нашему мнению в вопросе №19 о знаках зодиака. Многими учеными астрология воспринимается как лженаука, которая претендует на статус научной дисциплины, и они, используя свое право решать, что является научным методом, а что нет, занимают оборонительные позиции. На них не действует даже массовая пропаганда зодиакальных различий, обрушившаяся на нас в последнее десятилетие. А вот на студентов, чьи убеждения формировались как раз в этот период, она оказала влияние. Результат, что называется – налицо (см. диаграмму).

Л

огическим продолжением предыдущих вопросов является следующий вопрос о потенциальной силе науки (вопрос №21). Как известно, существуют разные точки зрения, по поводу объясняющей силы науки. Идеологи науки считают, что со временем все может быть объяснено научными методами, и вселенная предстанет перед нами рядом стройных доказательств и неопровержимых теорий. Скептики же не считают такое возможным, прежде всего из-за ограниченных способностей нашего ума воспринимать реальность, а так же из-за существования религии, «высшего разума», догмы, на которые возлагается ответственность за объяснение закономерностей нашего мира. Ученые, по нашим результатам, как люди, отдавшие жизнь науке, верят в нее больше, чем рядовой студент. Опять же, наибольшую веру демонстрируют физики, которые и занимаются изучением законов вселенной. Студенты, как существа пока не научные, к тому же, как мы выяснили, более религиозные, не столь уверены в науке (см. диаграмму). Все-таки в вопросах религии и науки все еще заметно противостояние, что отчетливо видно на приведенной диаграмме. Недостатки науки компенсируются религией и наоборот.

огическим продолжением предыдущих вопросов является следующий вопрос о потенциальной силе науки (вопрос №21). Как известно, существуют разные точки зрения, по поводу объясняющей силы науки. Идеологи науки считают, что со временем все может быть объяснено научными методами, и вселенная предстанет перед нами рядом стройных доказательств и неопровержимых теорий. Скептики же не считают такое возможным, прежде всего из-за ограниченных способностей нашего ума воспринимать реальность, а так же из-за существования религии, «высшего разума», догмы, на которые возлагается ответственность за объяснение закономерностей нашего мира. Ученые, по нашим результатам, как люди, отдавшие жизнь науке, верят в нее больше, чем рядовой студент. Опять же, наибольшую веру демонстрируют физики, которые и занимаются изучением законов вселенной. Студенты, как существа пока не научные, к тому же, как мы выяснили, более религиозные, не столь уверены в науке (см. диаграмму). Все-таки в вопросах религии и науки все еще заметно противостояние, что отчетливо видно на приведенной диаграмме. Недостатки науки компенсируются религией и наоборот. П

ереходим к следующему различию – уровню честности или, опять же, склонности ко лжи, ради корысти (вопрос №23). Если в 7 вопросе людям предлагалось судить других, то здесь у них был шанс показать себя. Тут ученые порадовали своим высоким уровнем честности отсутствием корыстных побуждений. Молодое прагматичное поколение хорошо понимает связь между «напряженной финансовой ситуацией» и «необходимостью продать сломанную машину». Чтобы выручить за нее побольше денег – надо солгать или скрыть правду. То есть студенты попросту решают проблему финансов, не задумываясь о честности. Ученые же решают проблему честности, не задумываясь о финансах. Опять убеждаемся вот, что прагматизм ученым несвойственен, иначе они бы не были учеными.

ереходим к следующему различию – уровню честности или, опять же, склонности ко лжи, ради корысти (вопрос №23). Если в 7 вопросе людям предлагалось судить других, то здесь у них был шанс показать себя. Тут ученые порадовали своим высоким уровнем честности отсутствием корыстных побуждений. Молодое прагматичное поколение хорошо понимает связь между «напряженной финансовой ситуацией» и «необходимостью продать сломанную машину». Чтобы выручить за нее побольше денег – надо солгать или скрыть правду. То есть студенты попросту решают проблему финансов, не задумываясь о честности. Ученые же решают проблему честности, не задумываясь о финансах. Опять убеждаемся вот, что прагматизм ученым несвойственен, иначе они бы не были учеными. При ответе на этот вопрос выяснилась одна интересная особенность. Ученым очень не нравилась формулировка самого вопроса, если у них самих не было машины. Представить себе ситуацию, что она у них есть и ее требуется продать, им было сложно. Некоторые даже отказались отвечать на этот вопрос, другие с раздражением сетовали на «европейский менталитет», возмущались, что наличие машины для западников также естественно как для нас наличие чайника, например. Корни этого раздражения содержатся в недовольстве ученых своим материальным положением, и малейший намек на это отрубает всякую логику. Им обидно, что «западники» даже не догадываются, что машина для нас - это роскошь, с другой стороны, они сами лишний раз вспоминают о своем незавидном, по отношению к западу, положению. Таким образом, вскрываются глубоко коренящиеся комплексы и раздражение ученых по поводу своего материального статуса.

Следующими значимыми факторами оказались ошибки при запоминании лиц и при отмечании деталей (вопросы 24.2. и 24.6). Ученые в обоих вопросах проиграли. Неумение отмечать детали может быть следствием целостного мышления, характерного для ученых, которые склонны охватывать ситуацию полностью, а не зацикливаться на деталях. Запоминать лица им возможно сложней потому, что они общаются со множеством разномастных людей, начиная от студентов, заканчивая редакторами журналов, и на всех не хватает памяти. Студенты же общаются в основном со сверстниками и поддерживают с ними дружеские отношения, а лица друзей запоминаются проще. Надо отметить еще и субъективный характер этих вопросов, поэтому отличия в ответах могут объясняться еще и высокой самокритикой ученых, или, наоборот, самоуверенностью студентов.

С

ледующий вопрос показывает очень интересный результат. Сам вопрос о влиянии профессиональных ошибок на общество (у студентов спрашивалось их мнение насчет будущего) на самом деле является мерой самооценки или самоуверенности (вопрос №25). Здесь студенты намного обошли ученых, по части будущего влияния на общество. Такая самоуверенность объясняется, во-первых, отрывом от реальности, будучи первокурсниками, студенты не полностью представляют себе расстановку сил в корпоративном мире, а во-вторых, юношеским максимализмом, когда каждый мечтает, что спасет мир. О каких-то там ошибках они пока не задумываются. Поэтому в их ответе отражено скорее их желание заниматься «важным делом» в будущем. Ученые уже имели возможность убедиться и в важности своей работы и во влиянии своих ошибок на общество, поэтому их ответ более объективен и реалистичен. Себя они не переоценивают, возможно, даже несколько занижают свою общественную значимость, поскольку многие отметили последний вариант (никакого влияния). А на диаграмме можно видеть, как сочетаются юношеские максималистские представления о своей будущей значимости с представлениями потертых жизнью ученых, имеющих представление об истинном масштабе своего влияния.

ледующий вопрос показывает очень интересный результат. Сам вопрос о влиянии профессиональных ошибок на общество (у студентов спрашивалось их мнение насчет будущего) на самом деле является мерой самооценки или самоуверенности (вопрос №25). Здесь студенты намного обошли ученых, по части будущего влияния на общество. Такая самоуверенность объясняется, во-первых, отрывом от реальности, будучи первокурсниками, студенты не полностью представляют себе расстановку сил в корпоративном мире, а во-вторых, юношеским максимализмом, когда каждый мечтает, что спасет мир. О каких-то там ошибках они пока не задумываются. Поэтому в их ответе отражено скорее их желание заниматься «важным делом» в будущем. Ученые уже имели возможность убедиться и в важности своей работы и во влиянии своих ошибок на общество, поэтому их ответ более объективен и реалистичен. Себя они не переоценивают, возможно, даже несколько занижают свою общественную значимость, поскольку многие отметили последний вариант (никакого влияния). А на диаграмме можно видеть, как сочетаются юношеские максималистские представления о своей будущей значимости с представлениями потертых жизнью ученых, имеющих представление об истинном масштабе своего влияния.Следующим пунктом идут различия в интересах ученых и студентов. Ученые в качестве любимых дисциплин выбрали историю, географию и природу, чем отличились от студентов, которые больше склонны к экономике, обществу, психологии и спорту. В остальных сферах различий не было (см. диаграмму).

Как выяснилось при дальнейшем анализе, интерес к вышеуказанным трем дисциплинам обеспечили любопытные географы, которым по статусу положено интересоваться географией и природой, и история для изучения географии тоже весьма полезна. Студенты же вынуждены интересоваться экономикой (в таком вузе учатся!), спорт, учитывая возраст и количество свободного времени, им тоже более интересен, чем ученым. Что касается общества, то ученые по сути люди замкнутые, узконаправленные на изучение своей дисциплины, а студенты, особенно вначале студенческой жизни, стремятся к общению, им интересно, как устроено их окружение. Психология – одно из модных направлений нашего времени, тем более о ней люди больше склонны задумываться в молодости, поэтому такой результат тоже неудивителен.

И, наконец, последнее различие заключается в том, что у ученых меньше увлечений, чем у студентов, что тоже объясняется возрастом – человек уже определился с интересами, отсутствием времени и увлеченностью своим делом. Многие ученые говорили: «У меня только одно увлечение – моя работа», тем самым, доказывая одержимость людей науки своей работой, готовность посвятить ей жизнь и пожертвовать другими интересами.

3.3. Качества, влияющие на результативность ученого

Следующим шагом нашего анализа было выяснить, влияют ли какие-нибудь качества ученых на их успех. Для этого был проведен анализ корреляций между количеством публикаций и ответами на вопросы анкеты. В качестве инструментов использовался коэффициент корреляции - Spearman correlation coefficient, и коэффициенты ассоциации – Contingency coefficient, Phi and Cramer’s V, Lambda, Goodman and Kruskals Tau, Uncertainty coefficient. Следующие факторы оказались значимыми (более подробно в приложении 2, 2.1-2.11):

| ВОПРОС | Корреляция с кол-вом публикаций | Значимость (p-value) |

| 32.1. Как бы Вы оценили свою научную деятельность исходя из количества своих публикаций относительно других ученых Вашей научной дисциплины в Вашей стране? | 0,68 | 0,000 |

| 32.2. Как бы Вы оценили свою научную деятельность исходя из количества своих публикаций относительно других ученых Вашей научной дисциплины в мире? | 0,563 | 0,000 |

| 17. Как бы Вы оценили свою профессиональную деятельность относительно среднего (других ученых Вашей научной дисциплины в Вашей стране)? | 0,441 | 0,001 |

| 7. Большинство людей врет, потому что им это выгодно. | -0,258 | 0,071 |

| 9. Только стоя на плечах гигантов прошлого, мы сможем заглянуть еще дальше. | 0,422 | 0,002 |

| 22. Со сколькими людьми Вы общаетесь (лично) хотя бы раз в месяц? | 0,234 | 0,102 |

| 23. Вопрос о продаже машины (на честность) | 0,336 | 0,019 |

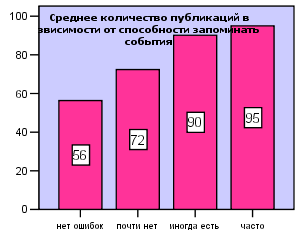

| 24.4. Как часто Вы ошибаетесь при запоминании событий? | 0,299 | 0,035 |

| 26.5. Насколько Вам интересна природа? | 0,353 | 0,012 |

| 26.8. Насколько Вам интересно искусство? | 0,272 | 0,056 |

| 29. Ваш возраст | 0,545 | 0,000 |

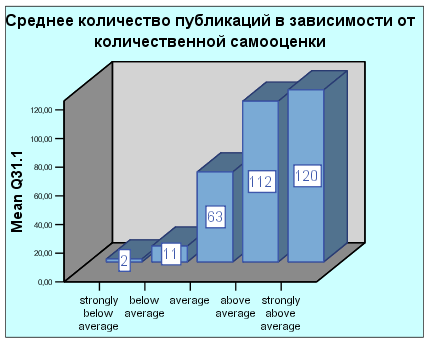

Прежде всего, мы проверили, зависит ли самооценка ученого (все три вида) от количества публикаций, чтобы убедиться, что их количество является адекватной величиной успеха ученого. Как видно из таблицы, все три вида самооценки зависят от количества публикаций. Наибольшая корреляция, как и следовало ожидать, наблюдается с самооценкой по количеству публикаций, или количественной самооценкой. При этом, с переходом на мировой уровень, корреляция несколько ослабевает, возможно, потому что ученый не способен оценивать свою деятельность в таких широких масштабах. Общая же самооценка ученого тоже сильно коррелирует с количеством публикаций, но меньше чем к

оличественная, что снова у

оличественная, что снова у казывает на наличие других критериев оценки ученого, помимо публикаций. Кстати, здесь бросается в глаза следующая особенность – в целом ни один ученый не оценил себя ниже среднего, когда же появился вопрос о количественной оценке, то 13 человек признали свою деятельность стоящей ниже среднего. Это говорит о том, что когда вопрос ставится в целом, то у ученого с одной стороны есть возможность учесть те факторы, которые неучтены в количественной самооценке, а с другой, есть соблазн завысить свою оценку, так как нет конкретного критерия оценки. Поэтому, чтобы не переступать черту «хуже среднего», которая психологически очень болезненна, человек заключает сделку со своей совестью, считать, например, свои великие мысли и идеи, не перенесенные на бумагу и не высказанные вслух, как тот самый «довесок», который позволяет ему остаться в группе «средних». Однако это касается лишь тех ученых, которые по тем или иным причинным не очень плодовиты, и в глубине души осознают, что могли бы произвести больше.

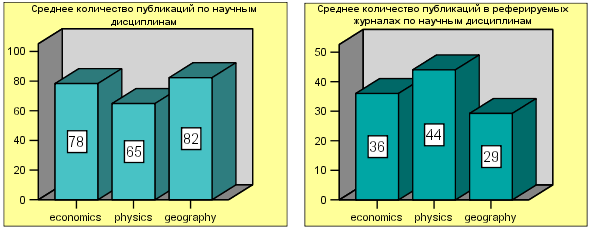

казывает на наличие других критериев оценки ученого, помимо публикаций. Кстати, здесь бросается в глаза следующая особенность – в целом ни один ученый не оценил себя ниже среднего, когда же появился вопрос о количественной оценке, то 13 человек признали свою деятельность стоящей ниже среднего. Это говорит о том, что когда вопрос ставится в целом, то у ученого с одной стороны есть возможность учесть те факторы, которые неучтены в количественной самооценке, а с другой, есть соблазн завысить свою оценку, так как нет конкретного критерия оценки. Поэтому, чтобы не переступать черту «хуже среднего», которая психологически очень болезненна, человек заключает сделку со своей совестью, считать, например, свои великие мысли и идеи, не перенесенные на бумагу и не высказанные вслух, как тот самый «довесок», который позволяет ему остаться в группе «средних». Однако это касается лишь тех ученых, которые по тем или иным причинным не очень плодовиты, и в глубине души осознают, что могли бы произвести больше.Еще одно наблюдение касаемо количества публикаций. В среднем по научным дисциплинам наибольшее количество публикаций получилось у географов, а наименьшее у физиков. Когда же мы смотрим на количество публикаций в реферируемых журналах, ситуация меняется (см. диаграмму). Это как раз особенность точных наук, в том, что публиковаться без рецензии в них не так просто, как в гуманитарных.

Поэтому, количество публикаций в масштабе разных научных дисциплин, достаточно спорный показатель результативности. Однако, так как различия в количестве публикаций по научным дисциплинам все же оказались незначимыми, то этот показатель можно использовать.

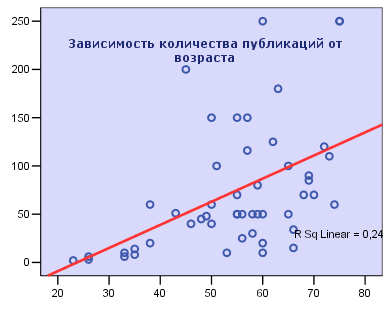

Д

ля начала прокомментируем наиболее предсказуемый результат – зависимость количества публикаций от возраста. Действительно, самым, пожалуй, сильным детерминантом результативности ученого является время, которое он провел за научной деятельностью. Сколько можно написать за 5 лет? А за 40? На графике видно, что с возрастом дисперсия увеличивается, вначале зависимость более четкая. Этот факт зависит как от успешности карьеры, так и от множества других факторов – совмещает ли ученый науку с другими видами деятельности, какого рода публикации он пишет, приостанавливал ли он карьеру ученого или нет. Поэтому, хоть зависимость не слишком большая, эффект возраста стоит учитывать при дальнейшем анализе корреляций.

ля начала прокомментируем наиболее предсказуемый результат – зависимость количества публикаций от возраста. Действительно, самым, пожалуй, сильным детерминантом результативности ученого является время, которое он провел за научной деятельностью. Сколько можно написать за 5 лет? А за 40? На графике видно, что с возрастом дисперсия увеличивается, вначале зависимость более четкая. Этот факт зависит как от успешности карьеры, так и от множества других факторов – совмещает ли ученый науку с другими видами деятельности, какого рода публикации он пишет, приостанавливал ли он карьеру ученого или нет. Поэтому, хоть зависимость не слишком большая, эффект возраста стоит учитывать при дальнейшем анализе корреляций.Продолжая наш анализ, видим, что количество публикаций зависит от подозрения в корысти, уже знакомый нам вопрос по результатам сравнения со студентами. Причем, зависимость отрицательная, то есть, чем меньше ученый подозревает других в корысти, тем успешнее его деятельность (касательно публикаций). Это интересно, учитывая тот факт, что ученые в целом менее подозрительны, чем студенты, вследствие специфики своей работы – творчества и отсутствия прагматизма. Теперь выясняется еще и факт того, что это положительно сказывается на продуктивности ученого. С учетом эффекта возраста значимость результата снижается до 7%. Этот же результат, кстати, имеет место и среди студентов, то есть средний балл тоже отрицательно зависит от отношения к корысти. Похоже, мы имеем дело с какой-то общей закономерностью, так что возьмем этот результат на заметку.

Следующим открытием является то, что продуктивность ученого положительно зависит от признания им авторитетов. Чем больше он согласен с тем, что без великих умов прошлого мы бы не смогли двинуться дальше, тем больше трудов выходит из-под его пера. Возможно, как раз основанных на работах его предшественников, ведь продолжать уже имеющиеся теории гораздо легче, чем создавать новые. Эффект возраста не влияет на значимость этого фактора.

Далее выясняется, что количество публикаций положительно зависит от круга общения человека, то есть, с чем большим количеством людей он общается, тем больше пишет. Возможно, что человек с большим кругом общения имеет доступ к большему количеству идей, которые потом претворяет в жизнь, чем тот, который вращается в ограниченном кругу своего института. Здесь может быть также обратная ситуация – человек, уже являющийся уважаемым ученым с большим количеством публикаций, часто приглашается читать лекции, делать доклады, и круг его общения расширяется именно благодаря его результатам. Если же никаких особых успехов нет, то нет и повода покидать свой кабинет.

Следующий результат говорит нам о том, что честные люди более результативны, чем склонные ко лжи ради выгоды. Радует, что результат не обратный – что пишут все-таки те, кому есть что сказать. Все–таки, наверное, отсутствие прагматизма – действительно черта настоящего ученого, он работает не р

ади денег, а потому что ему интересно, поэтому и получает больше результатов, чем нацеленные на наживу люди. Возможно, они как раз тратят не все свое время на научную деятельность, пытаясь заработать на стороне. Люди же, лишенные корыстных интересов и увлеченные своим делом, корпят над исследованиями и выдают результаты. С учетом эффекта возраста результат все равно остается значимым.

ади денег, а потому что ему интересно, поэтому и получает больше результатов, чем нацеленные на наживу люди. Возможно, они как раз тратят не все свое время на научную деятельность, пытаясь заработать на стороне. Люди же, лишенные корыстных интересов и увлеченные своим делом, корпят над исследованиями и выдают результаты. С учетом эффекта возраста результат все равно остается значимым. С

ледующий результат довольно неожиданный – количество публикаций положительно зависит от неспособности человека запоминать события. На первый взгляд такая неспособность – очевидный недостаток, как же человек с плохой памятью может претендовать на статус ученого? Однако, присмотревшись к этому факту получше, можно понять, что эта неспособность как раз следствие упорной работы мозга над другими вещами, что не оставляет ему много свободной памяти, для запоминания обычных событий. Ведь если вспомнить, как изображают ученых и изобретателей в фильмах и мультфильмах, то выйдет, что они всегда немного рассеянные, погруженные в иную реальность и думающие только о своем деле. Также способность запоминать события отрицательно зависит от возраста (коэффициент корреляции 0,279), поэтому, частично, большее количество публикаций у рассеянных людей объясняется этим. При вычленении эффекта возраста из данной зависимости, корреляция со способностью запоминать события несколько снижается (0,212) и остается значимой на уровне 5%. Этот же эффект, кстати, наблюдается среди студентов, средний балл выше у тех, кто не умеет запоминать события. Поэтому, скорее всего, это не дань возрасту, а именно то, что было сказано до этого – память концентрируется на работе/учебе и «выкидывает» лишнюю информацию.

ледующий результат довольно неожиданный – количество публикаций положительно зависит от неспособности человека запоминать события. На первый взгляд такая неспособность – очевидный недостаток, как же человек с плохой памятью может претендовать на статус ученого? Однако, присмотревшись к этому факту получше, можно понять, что эта неспособность как раз следствие упорной работы мозга над другими вещами, что не оставляет ему много свободной памяти, для запоминания обычных событий. Ведь если вспомнить, как изображают ученых и изобретателей в фильмах и мультфильмах, то выйдет, что они всегда немного рассеянные, погруженные в иную реальность и думающие только о своем деле. Также способность запоминать события отрицательно зависит от возраста (коэффициент корреляции 0,279), поэтому, частично, большее количество публикаций у рассеянных людей объясняется этим. При вычленении эффекта возраста из данной зависимости, корреляция со способностью запоминать события несколько снижается (0,212) и остается значимой на уровне 5%. Этот же эффект, кстати, наблюдается среди студентов, средний балл выше у тех, кто не умеет запоминать события. Поэтому, скорее всего, это не дань возрасту, а именно то, что было сказано до этого – память концентрируется на работе/учебе и «выкидывает» лишнюю информацию. Следующие детерминанты результативности – это интерес к природе и к искусству. Опять на первый взгляд странный результат, с другой стороны такие интересы характеризуют как раз людей творческих и романтичных, что характерно для типичного российского ученого. Ну а если учесть тот факт, что наибольшее количество публикаций у географов, которые как раз интересуются природой, а интерес к искусству наиболее высок опять же у географов и экономистов, которые на пару выдают больше публикаций чем физики, то получится вполне предсказуемый результат. В среднем у физиков меньше публикаций из-за точности их дисциплины. Поэтому этот результат таким косвенным образом выявил нам интересы этих двух продуктивных групп. Тем более неожиданно, что этот результат повторяется среди студентов. Их средний балл тоже зависит от интереса к природе и к искусству. Получается, что учеба у творческих ребят с широким кругозором идет более споро.