Материалы 3-й региональной научной конференции, посвященной 780-летию крещения карелов (16–17 октября 2007 года, г. Петрозаводск)

| Вид материала | Документы |

| Неизвестные страницы истории села ругозеро и ругозерского православного прихода Монастыри южной карелии и границы |

- Материалы ii-ой региональной научно-практической конференции, посвященной 20-летию, 2422.21kb.

- Защитим культуру, 2132.53kb.

- Оссии: философская и междисциплинарная парадигма материалы Всероссийской научной конференции, 3866kb.

- Оссии: философская и междисциплинарная парадигма материалы Всероссийской научной конференции, 4577.11kb.

- Психология будущего Материалы научно-практической конференции, посвященной 150-летию, 1760.36kb.

- Работа студентов материалы 58-й научной студенческой конференции, 3780.58kb.

- В. А. Доманский Дендронимы в творчестве С. Есенина «Русь моя, деревянная Русь!», 136.47kb.

- Вениамина Георгиевича Антипина (I раздел «В. Г. Антипин как человек и ученый»); доклад, 67.82kb.

- Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, 2892.46kb.

- Приглашаем Вас 12 14 апреля 2011 г принять участие в работе седьмой всероссийской научной, 353.18kb.

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СЕЛА РУГОЗЕРО И РУГОЗЕРСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА

Впервые село Ругозеро в архивных материалах упоминается в 1578 г. Царский воевода Киприян Оничков поставил острог, который 24 — 27 декабря выдержал осаду шведов и спас ругозерцев. Следующий обнаруженный в архивах документ датируется 1587 г. Волостка Ругозеро (именно такой статус имело село на тот период) входила в состав Лопских погостов. В 1597 г. в Ругозере было 44 двора — 70 душ (учитывалось только мужское население). Помимо Ругозера, в погост под названием «Спасский Ругозерский», входили деревни: Комбаков Наволок, Тикша, Пизмолакша на Нокозере, Поязмозеро. Жители Ругозера и перечисленных деревень, в основном, занимались рыболовством, охотой, сельским хозяйством: «…пашут лешую пашню, сеют рожь», — гласит один из самых древних источников. В дозорной книге 1597 г. впервые упоминается и Ругозерская церковь, которая называлась Преображение Господня, или Боголепное Преображенье, так называли приходскую церковь сами ругозерцы. Службу вели священник Петр Тимофеев и пономарь Сидорко.

В марте 1611 г. шведы совершили поход к Белому морю. Они захватили деревни: Лендеры, Тюжню, Ловушостров, Реболы, Колвасозеро, Ровкулы, Чолку, Кимасозеро. Именно тогда многие жители Ребол и Кимасозера нашли приют в Ругозере. Против шведов восстало все местное население: создавались партизанские отряды, делали лесные засады. В соседней волостке Тикше проживал Иван Степанов Рогач — вошедший в историю этого края как предводитель партизанского отряда, успешно воевавшего с шведскими завоевателями.

В 1678 г. в Ругозере насчитывалось 68 дворов. Известны имена ругозерских старост Кондратия Иванова, Марка Никитина (1694 г.). В 1707 г. в Ругозере уже 167 дворов. Осенью 1708 г. шведы вновь напали на часть территории Лопских погостов. Многие жители сожженных деревень были убиты. А многие укрылись в лесах, селение было разорено.

В 1795 г. в Ругозере проживало 272 человека, выборным (т. е. занимающим должность по выборам) был Павел Фотиев, а старостой — Алимпей Фролов. Священником служил Михей Васильев, а дьяконом — Иуда Иванов. Много сил душевных и физических отдал своей пастве о. Михей Васильев. Крестил, венчал, отпевал, исповедовал и причащал не одно поколение ругозерцев. Его приход был большим, в который входили следующие деревни: Тикша, Челмы, Келогоры, Чиркокема, Ледмозеро, Тикшезеро. Часто, по долгу службы он бывал в деревнях соседнего Паданского погоста: Кучозеро, Ондозеро, Кузнаволок, Коргуба. Священник о. Михей Васильев умер 11 ноября 1800 г. в преклонных летах — на 82 году жизни. Он служил в Ругозерском приходе более четверти века. Примечательно, что уже в почтенном возрасте он продолжал справлять службы и требы. После смерти Михея Васильева приход «перешел по наследству» дьякону, а потом и священнику церкви Преображения Господня — Иуде Иванову. Около 30 лет служил он в церкви.

В приходе главными праздниками были Пасха, Троица, Рождество Христово и главный приходской праздник — Преображение Господне (ныне 19 августа). На него съезжались почти все жители окружных деревень для службы в церкви и крестного хода.

В Ругозере на 1811 г. проживало 160 человек (в тот год учитывали только мужское население). Восемь ругозерцев участвовали в боях с наполеоновскими войсками 1812—1814 гг. и дошли до Парижа: Марк Иванов, Ипат Фотиев, Ферафонт Михайлов (стрелок), Вавила Алимпиев, Ефрем Степанов, Евсей Савин, Федор Фомин, Никифор Архипов.

В 1816 г. в Ругозере насчитывается 65 дворов, а в 1834 г.— 71 двор с населением в 408 душ обоего пола. В 1835 году в апреле месяце Ругозеро посетил знаменитый финский этнограф Элиас Леннрот, навсегда запечатлев эпизоды жизни села в своих записках.

В 1839 г. священником Ругозерского прихода был назначен Петр Михайлович Пудожгорский (1839—1845), при нем дьячень Мокей Скворцов. Именно при них впервые стала работать церковно-приходская школа. О ее работе и были поданы сведения в 1841 г. В школе обучались 12 мальчиков: Евсей Шуттиев, Яков Гагарин, Тимофей Куйкин, Яков Чиркин, Лаврентий Шуттиев, Марк Еремеев, Иван Ивачев, Еремей Петров, Павел Петров, Степан Сидоров, Георгий Пудра, Савва Никитин. В школе велись следующие предметы: Закон Божий, арифметика (счет), церковная и гражданская печать, чистописание (русский язык). Поведения ученики были хорошего, а успехи разные: «учит все предметы с понятием; предметам чтению церковной и гражданской печати, закон божий знают, писать по-русски и 1-ю часть арифметики и по счетам приучены; обучается означенным предметам по тупым дарованиям не очень поспешно…»

Тогда в 1840-х гг. стали появляться у жителей Ругозера и прихода фамилии. Формировались чаще от имени: Илья — Ильины, Алимпий — Алимпиевы, Ипат — Ипатовы. От прозвищ и были карельские фамилии: Луккоевы, Либуевы, Коскиевы.

Младенцев испокон веков нарекали в честь святых (по святцам), хотя давали в честь дедов-прадедов и уважаемых родственников. Распространенными именами были: Иван, Николай, Петр, Никифор, Симеон, Евфимий, Евдокия, Мария, Екатерина, Параскева. Встречались и весьма редкие: Неонилла, Фотина, Еликонида.

В 1862 г. было принято решение о Ругозерской начальной трехклассной школе в доме священника Иоанна Моисеевича Скворцова. Позже школа была переведена в ранг земского училища, а затем преобразована в министерское одноклассное образцовое училище.

В 1870 г. церковный причт состоял из священника о. Иоанна Моисеевича Скворцова, дьяченя Александра Пидьмозерского, пономаря Андрея Фаворитского. В 1875 г. в Ругозерской церкви служили священник о. Петр Шиженский, псаломщик Федор Скворцов. К этому времени в Ругозерском приходе две православные церкви, часовня, волостное управление, земское училище, мельница, кузница. В 1878 г. на должность священника Ругозерского прихода был назначен о. Петр Александрович Романов. Спустя три года 15 мая ровно в полдень при большом стечении народа было освящено здание для одноклассного образцового народного училища Министерства народного образования. За полтора года до такого важного события Константином Кузнецовым — жителем деревни Лахта Богоявленской волости и купцом 2-й гильдии, были пожертвованы на учреждение школы 300 рублей. Помимо этого на строительство школы были пожертвования от Повенецкого земства — 1000 рублей, от Министерства народного образования — 1650 рублей. Учителями в школе в разное время работали Алексей Амассийский, Егор Щепицын, Петр Романов, награжденный серебряной медалью императора Александра III в 1898 г. за преподавание Закона Божьего, Петр Матвеев, Иван Машезерский. Заведующий училищем был Николай Павлович Богданов.

В Ругозерской волости, которая состояла из Коргубского, Кимасозерского и Ругозерского обществ, проживало 2575 человек, на 322 двора. На 1905 г. в волость входило 30 деревень, с 2229 жителями, всего 587 семей, 359 домов, 307 лошадей, 659 коров.

В самом Ругозере — 582 жителя, 80 лошадей, 140 коров. А на 1912 г. в Ругозерском приходе проживало 514 женщин, 468 мужчин, было 146 хозяйств. В Коргубском приходе — 446 женщин, 386 мужчин, 103 хозяйства.

Церковь во имя Преображения Господня была деревянная на каменном фундаменте с колокольнею, обшита тесом и окрашена белилами, теплая и крепкая. Приписанные к церкви: одна церковь во имя святого великомученика Георгия в одной версте от церкви, и две часовни: в селе Ругозеро — во имя святого великомученика Пантелеимона и в деревне Большой Тикше – во имя святого Чудотворца Николая. В 1909 г., в 47 верстах от Ругозера, в селе Коргуба, тщанием миссионера протоиерея о. Ксенофонта Крючкова и местных прихожан, была построена церковь во имя святых апостолов Петра и Павла. Зданием деревянная с колокольнею, теплая и благоустроенная. Приписанных к сей церкви 3 часовни: в деревне Ондозере — во имя Успения Божией Матери, в деревне Кирасозеро — во имя св. Николая Чудотворца, в деревне Кузнаволоке — во имя того же св. Николая Чудотворца.

В Кузнаволоке была церковная школа. Помещалась она в доме крестьянина Григория Коскиева (1845—1916). Обучалось шесть мальчиков и три девочки. На содержание школы от казны выделялось 60 рублей в год и вознаграждение учительнице 330 руб. в год. Настоятелем Коргубского прихода был о. Иоанн Стефанович Кудрявцев, церковным старостой — коргубчанин Алексей Матвеев. Настоятелем церкви Преображения Господня был о. Николай Николаевич Юксовский. Родился он в 1873 г., обучался в Петрозаводском Духовном училище, но из первого класса выбыл. Поступил псаломщиком в Мелогубский приход Повенецкого уезда. В 1893 г. рукоположен в сан диакона. Служил в разных приходах Повенецкого уезда. В сан священника рукоположен в 1906 г. Через год определен в Ругозерский приход в церковь Преображения Господня. Также определен Законоучителем Ругозерского Министерского одноклассного училища. В 1910 г. награжден набедренником. В 1920 г. уехал в село Шуньгу Повенецкого уезда. Церковным старостой был ругозерец Иван Агафонов.

В 1914 г. был образован Ругозерский фельдшерский пункт. Акушеркой была Анна Ермолаева. Согласно метрическим церковным документам, коренными жителями Ругозера, проживающими до 1917 г., являются 36 семей: Александровы, Кузнецовы, Шуттиевы, Евсеевы, Фроловы, Архиповы, Савельевы, Патракеевы, Назаровы, Филипповы, Еремеевы, Ипатовы, Антоновы, Ивачевы, Алимпиевы, Гагарины, Либуевы, Марковы, Гурьевы, Васильевы, Агафоновы, Митрофановы, Андреевы, Павловы, Стукины, Моисеевы, Красильниковы, Зиновьевы, Меркуловы, Арефьевы, Исаевы, Сидоровы, Мамантовы, Харитоновы, Карповы, Самойловы. Вышеперечисленные фамилии носили коренные жители села. В конце XIX в. в село из Кондокского прихода переселилась семья Лявкуевых. Из соседней Финляндии – в Ругозеро перебрался «наемным работником финн Керонен». Потомки этих родов-фамилий до сих пор проживают в селе Ругозеро. Имеются сведения о том, что в русско-японской войне 1904—1905 гг. принимали участие ругозерцы Петр Агафонов, Иван Еремеев и Касьян Меркулов.

В 1912 г. в Ругозерском приходе значились: духовных 16 человек, мещан — 45 человек, крестьян — 905 человек, 277 домов (или хозяйств). В приходе проживали также 16 раскольников. К Ругозерскому приходу в это время относились деревни: Ругозеро, малая Тикша, Большая Тикша, Мергуба, Андронова гора, Иванова гора, Новинки, Марья-варра, Тикшезеро, Еловая гора.

В Коргубском приходе Ругозерской волости значились: духовных — 3 человека, мещан — 4 человека, крестьян — 825 человек, всего было 103 дома (или хозяйств), раскольников — 38 человек, 6 деревень: Коргуба, Ондозеро, Щука гора, Евжозеро, Кузнаволок, Кирасозеро. Таков приход был до 1917 г. В июле 1925 г. на основании решения большинства жителей села был открыт сельский клуб имени 9-ти расстрелянных коммунаров в здании церкви в центре села. Сняли колокола и иконы, которые перевезли на кладбищенскую церковь. Священника арестовали. Одна из коренных жительниц Ругозера, старая крестьянка, вдова одного из расстрелянных коммунаров, внесла предложение на сходе села: одну церковь под клуб отдать, «чтобы наши дети развивались». Ее поддержала другая — молоденькая девушка 17 лет, с косичкой за спиной, дочь зажиточного и строгого отца, вопреки воле родителя. Молодая и смелая, в Бога не верила, цепочку на шее носила для вида, чтобы не избили, а крест сняла. Многие из ругозерцев и жители прихода (с 1927 г. Ругозерского района) за церковь держались, но побоялись возразить, потому что наступили другие времена. Вместе с церковью разрушались веками выпестованная карельским народом православная вера, а вместе с ней и всё то, что давала православная вера душам селян.

Т. П. Амелина

МОНАСТЫРИ ЮЖНОЙ КАРЕЛИИ И ГРАНИЦЫ

ИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЙ

В современных условиях, когда идет процесс восстановления монастырских обителей Карелии, среди проблем, связанных с их историей, определенный интерес представляет вопрос сложения земельных владений. В этом отношении наше время напоминает эпоху «духовного ренессанса», приходящуюся на XIX столетие, когда многие из упраздненных по штатам 1764 г. монастырей Олонецкой губернии вновь возрождаются. В связи с этим поднимаются вопросы об их старых земельных владениях и границах, зафиксированных в древних актах, писцовых и переписных книгах.

С момента возникновения монастыря, земли и угодья становились одним из немаловажных источников его существования. Лишь немногие из местных пустынных монастырей XV—XVII вв. могли называться вотчинными, то есть владевшими деревнями с зависимым населением1. Подавляющее большинство представляло собой небольшие обители, обладавшие незначительными земельными и промысловыми угодьями. Зачастую владения их находились в совместном владении или смежно с крестьянами окрестных поселений или других монастырей. Неизбежные в этой ситуации споры из-за пожен, пашенных участков, лесных угодий и рыболовных ловель с одной стороны, и необходимость закрепления владельческих прав с другой стороны, породили тот комплекс документов, который отражает историю сложения монастырских земель и границ их владений.

В данной статье на основе имеющихся ранних письменных источников и ретроспективного привлечения картографического и документального материала XVIII — начала XX вв. хотелось бы рассмотреть особенности сложения и географическое расположение земельных владений монастырей Карелии XV—XVII вв. и их дальнейшую судьбу.

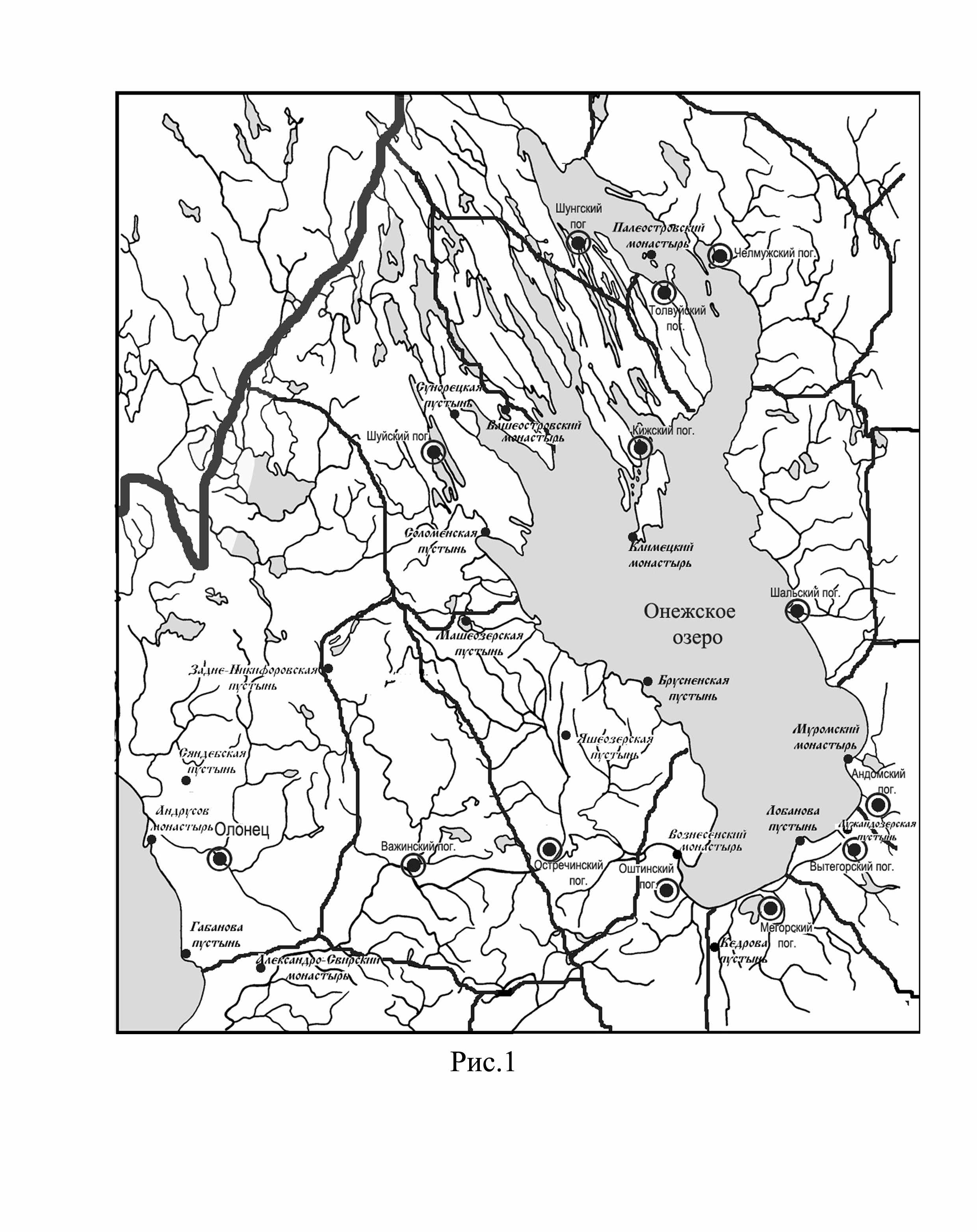

Обращаясь к истории возникновения пустынных монастырей на территории Обонежья и Онежско-Ладожского перешейка, заметим, что, кроме известных до конца XV в. Рождественского Палеостровского и Успенского Муромского монастырей, уже в первой половине XVI в. появляются Троицкий Климецкий на острове Онежского озера, Николаевский Андрусов на восточном берегу Ладожского озера и Вознесенский в истоке Свири. Во второй половине этого же столетия наибольшее количество монастырей-пустыней возникает на Онежско-Ладожском перешейке: Троицкий Сяндебский, Петропавловский Габановский и Спасо-Преображенский Важеозерский, Благовещенский Яшеозерский, Ильинский Машеозерский, Николаевский Брусненский, Петропавловский Соломенский и Спасо-Преображенский Вашеостровский. На южном побережье Онежского озера – Троицкий Лужандозерский. Здесь же в XVII в. появляются Петропавловская Лобанова и Пятницкая Кедрова пустыни, к востоку от Онежского озера Троицкая Юрьегорская и связанные с расколом Богоявленская Рогозерская, Троицкая Курженская пустыни, а к западу Троицкая Сунорецкая (рис. 1)2. В

оплощая духовно-символи-ческий идеал «острова спасения», уединенного и отдаленного от «мира» еще и водной преградой, многие из них имели островное или полуостровное расположение.

оплощая духовно-символи-ческий идеал «острова спасения», уединенного и отдаленного от «мира» еще и водной преградой, многие из них имели островное или полуостровное расположение. Начало складывания вотчин древнейших монастырей Обонежья Муромского и Палеостровского приходится на период новгородской независимости. Их расположение во многом определяется источниками и формами приобретения земель и угодий. Первоначальными владениями Палеостровского монастыря стал о. Палей и ближайшие к нему «малые» острова, пожалованные новгородскими вотчинниками «Толвуйской» земли по грамоте 40-х гг. XV в.3 Если посмотреть на карту, то видно, что в основе владения два крупных острова Речной и Палей, расположенные в 6—10 км к северо-западу от центра Толвуйского погоста. К ним придавался еще небольшой остров у оконечности Палея — Кобылий с пожнями и лудами, а также Зайцев. Последний явно выбивается из общей группы компактно расположенных островов, так как удален от них примерно на 6—8 км к северо-востоку. Сомнения по поводу вхождения о. Зайцева в состав первоначального владения монастыря высказал В. Л. Янин, указывая, на то, что это противоречит содержанию межевой грамоты старосты «Вымоченского погоста». Несмотря на сложившееся мнение о подложности последней, он склонен видеть в ней подлинные черты, отражающие реалии второй половины XIV в. — периода «до обояривания» этих территорий. Кроме того, им обращается внимание на то, что название острова было вписано в подлинник, видимо, позднее уже по подчищенному тексту4.

В дальнейшем Палеостровский монастырь, располагаясь у границ Шунгского, Толвуйского и Челмужского погостов, во всех трех получает от новгородских вотчинников, во владение земли и угодья, разбросанные и зачастую удаленные от монастыря на значительные расстояния. Однако внушительными эти пожалования не назовешь. Так, женой самого крупного в Шунгском погосте землевладельца посадника Афанасия Есиповича Глухова5, монастырю дарована однодворная деревенька на Пажострове, расположенная в 21 км к юго-западу от монастыря в губе Святуха. Сохранившаяся часть писцовой книги 1496 г. фиксирует в ней один двор, обжу земли и доход в пользу монастыря «из хлеба четверть да 12 белок». В первой четверти XVII в. это уже пустошь, где с 40–х гг. того же столетия упоминается лишь монастырский двор на приезд и сенокосные угодья6. Заметную часть во владениях монастыря составляли вклады постриженика обители новгородского житья Панфилия Селифонтова. В Шунгском погосте это удаленные на 30 км к западу от монастыря угодья у озер Нижнее и Верхнее Пигмозеро, «сельце» и воды, а также «полешего леса на осми человек»7. Из межевой записи 1698 г. следует, что эти владения находились на границе Кижского и Шунгского погостов, вытянувшись полосой от Кокорина острова, что в Уницкой губе, через Нижнее и Верхнее Пигмозеро. Известно, что в начале XX в. размер этих угодий, где исчислялась пашня, перелоги, лес, а также воды озер и болот, составлял около 45 десятин8.

Уже в московское время в 1551 г., царем Иваном Васильевичем монастырю даны в Шунгском погосте земли и угодья двух запустевших деревень на реке Путке9 с сенными, лесными, рыболовными и мельничными угодьями. Возможно, эти земельные пожалования определялись не только хозяйственными интересами монастыря, но и их географическим расположением. Поселения находились в 10 км к западу от обители на той стороне побережья, откуда был виден не только остров, но и сам монастырь10. В 1615 г. в собственность монастыря переходит деревня Павлов Наволок (Боркова) на берегу залива Святуха, неподалеку от упоминавшегося выше Пажострова. Ею монастырь долгое время владел «по закладу» и на условии уплаты оброка11.

В Толвуе под погостом у обители с давних пор находилась пожня Косуха, что дал посадник Ермола Водников. Здесь же акты упоминают и вклад посадницы Василисты — деревеньку Яковлево сиденье с лесными угодьями в Челмужском погосте: в Орав губе, в Волозере и Растнаволоке. Описания самой деревни в материалах кадастра нет, и, как видно из грамоты 1625 г., ею издавна «насильством» завладел Вяжицкий монастырь12.

Владения Палеостровского монастыря в Челможском погосте в основном состояли из сенокосных и рыболовных угодий, расположенных по северному побережью Онежского озера у р. Аржемы, Орлова острова, в Карныш губе, у Оравнаволока и в Челмужах13. Эти небольшие участки, пожалованные из огромных вотчин новгородских бояр, перешедших в последствии к Вяжицкому монастырю в Толвуйском погосте и Хутынскому — в Челможском, стали причиной последующих споров между монастырями.

Самыми удаленными от монастыря были рыбные ловли в Беломорье в низовье р.Выг у порога Золотец, полученные от новгородского боярина Кондрата Денисова. В дополнение к ним уже в 1554 г. выделен еще один участок рыболовных угодий, по жалованной грамоте царя Ивана Васильевича. Присутствие Палеостровского монастыря в Поморье не случайно, он принимал самое активное участие в торговле солью и продуктами морского промысла, и с этой целью содержал амбары и постоялые дворы на торговых рядках в Суме и Повенце14. Жалованные грамоты обеспечивали обители беспошлинный провоз товаров зимой на определенном количестве саней и летом — лодьей15.

Несколько ближе в Шальском погосте, примерно в 70 км к юго-востоку от монастыря находились известные своими рыбными ловлями владения монастыря в Унойской губе. Они представляли собой половину от здешних владений уже упоминавшегося выше вкладчика Панфилия Селифонтова. Другая часть по завещанию отошла его сыну — Лаврентию, и как тот распорядился ей не известно16. В 30-х гг. XVI в. земли и угодья в Унойской губе стали предметом спора между Палеостровским и Муромским монастырем. В обоснование своей правоты муромские старцы представляют судьям меновую грамоту Богдана Ермолинича и еще одну явно подложную духовную Панфилия Селифонтовича, согласно которой он с сыном иноком Игнатием, завещал эти земли и угодья в их обитель. Однако веские аргументы в виде подлинных грамот оказались на стороне Палеостровского монастыря, выигравшего дело. В 1540 г. был произведен раздел, по которому палеостровским старцам отошла северная часть Унойской губы и многие острова с пожнями, рыбными ловлями и поселениями. Судя по материалам спорного дела, долгое время эти отдаленные угодья отдавались монастырем в аренду окрестным крестьянам и, видимо, только к началу XVI в. здесь появляются монастырские починки Марнаволок и Пертнаволок. Третье поселение в устье р. Чажвы, судя по тому, что при разделе здесь проживал Мокий Колошнов, это старая деревня Клошим. Она фигурирует еще в купчей середины XV в.17 Но в писцовом описании 1496 г. ее, по каким-то причинам нет, зато зафиксирована деревня Муромского монастыря, вновь закрепленная за ним по разделу. Среди общих владений монастырей — Сиг остров с тремя лудами, сенные покосы и лес в Унойской губе, межа которым проходила по р.Чажве и Ялганде18.

Таким образом, владения Палеостровского монастыря, основу которых составили острова, в новгородский период складываются за счет множества небольших и порой далеко отстоящих от обители сенокосных, лесных и рыболовных угодий, небольшой части пашенных земель. Уже в московский период его вотчина пополняется за счет запустевших волостных деревень, а также починков на землях в Унойской губе. По описанию 1678 г. во владении Палеостровского монастыря находилось 3 деревни, 2 мельницы в Шунгском погосте и 3 деревни в Шальском погосте19. Судя по делам ревизии монастырей начала XX в., часть «писцовых» владений Палеостровской обители, отписанные при секуляризации, возвращаются ей в 60―70 гг. XIX в. В списке земель перечисляются острова Палей и Речной, половина о. Заячьего, пожня Косуха, земли и угодья на р. Путке с мельницами, урочище в Пигмоозере, сенокос на Пажострове, ловли в Челмужах. Среди них нет только самых удаленных владений монастыря в Унойской губе и в низовье Выга20.

Спорное дело Палеостровского и Муромского монастырей первой половины XVI в. показало, что у последней обители подлинных документов, подтверждающих владельческие права на земли и угодья, уже к 30-гг. XVI в., вероятнее всего, не было. Среди первых «учредительных» актов Муромского монастыря представляется некая грамота посадника Ивана Фомина на «остров Муч со всею землею и озеро Муромское», помещенная в «Завещании Лазаря Муромского». Однако многие несоответствия в тексте позволили выявить подложный характер документа, а время составления его, как и первой редакции жития, отнести к XVII в.21 Еще два списка с якобы утраченных при разорении 1613 г. актов предстают из грамоты 1650 г. строителя Иллариона, стремящегося установить четкие границы монастырских земель и оградить их от притязаний соседей. По одной из них неким князем монастырю жалуются земли на том же Муромском Носу и еще в Гакуксе, а по другой — два посадника отделяют обители огромную территорию. Граница ее, начинаясь от Андомского устья на юге и оз. Рандозеро, проходила по верховьям рек Сормы, Нигижмы и Гакуксы, и заканчивалась у Тетеревиной горы, что к северу от монастыря. Причем, описание межи настолько детально, что более соответствует реалиям времени написания грамоты22.

Большего доверия заслуживают материалы писцовых описаний. Впервые сам монастырь и его вотчина в Гакукской волости фиксируются по книге 1563 г. Ссылки на старых владельцев позволяют установить, что соседними с монастырем были владения Оксиньи Микитиной и Ивана Патрикеева. Большинство поселений этой волости располагалось в среднем течении реки в 14 км от Онежского озера и лишь три в непосредственной близости от побережья и монастыря. Но из этих трех, только д. Родионовская на Муромском Носу принадлежала обители. Остальные два поселения Волочек под монастырем и деревня Деменковский след на Кюле23 вместе с угодьями и половиной рыбных ловель на р. Муромке относились к вотчине Оксиньи Микитиной. Таким образом, в ближайшем окружении обители находились чужие земли и угодья. Надо полагать, что они переходят к ней только в московский период в связи с запустением и первоначально на условиях оброчного содержания24. В целом же при подсчете поселений и земель волости оказывается, что они делятся на две почти равные половины. Одна Оксиньи Микитиной (4 дер., 2 пус., около 8 обеж), а другая — (6 дер., 8 обеж) Муромского монастыря и Ивана Патрикеева. Причем во владении последнего только две деревни и то пополам с монастырем. Давно высказано предположение, что, общие деревни есть, как правило, результат разделов крупной вотчины между наследниками. Это подтверждается тем, что, в смежных Андомском и Вытегорском погостах круг владельцев общих деревень, и возможно, наследников, один и тот же: Зубарев, Ногаткин, Патрикеев, Федор и Захар Морозовы, Хутынский монастырь25. В этой ситуации совершенно очевидно, что Муромский монастырь, так же как и Хутынский, мог получить земли от одного из этих вотчинников. Заманчиво было бы сократить их круг, опираясь на свидетельство К. А. Докучаева-Баскова, упоминающего в архиве монастыря документ о пожаловании обители двух деревень и пустоши в Шальском погосте неким Федором Ивановичем Морозовым26. Однако, других источников, подтверждающих эту версию, нет.

В целом ядро владений Муромского монастыря, в отличие от Палеостровского, видимо, составило, крупное пожалование в Гакукской волости. От него отдалены единичное поселение на р. Андоме, и земли и угодья в Унойской губе. К 60-м гг. XVI в. обитель владела многочисленными сенокосными угодьями в округе монастыря и на речках Гакуксе, Сорме, Суе, Черной. В первой четверти XVII в. у монастыря появляются конюшенный и в полуверсте скотный дворы, небольшая в прошлом деревенька Родионовская превращается в многодворное поселение27. Наибольшее число деревень в монастырской вотчине отмечается по описанию 40-х гг. XVII столетия: две в Шальском погосте в Унойской губе, пять в Гакукской волости и одно на р. Андоме28.

Во второй половине XIX в., после возрождения обители, монастырь подает иск о восстановлении земельных владений, обосновывая свое право на всю Гакукскую дачу (53485 десятин) за исключением крестьянских земель на основе вышеупомянутой межи посадников и «писцовых» документов. Судебное дело, потребовавшее больших денежных затрат, затянулось до начала следующего столетия. За это время сменилось несколько поверенных монастыря, но сломить сопротивление государственных инстанций, заинтересованных в лесных дачах Гакукской волости, удалось лишь отчасти. Обители выделено несколько участков лесной дачи и то без права продажи, а для собственных нужд29.

В отличие от монастырей периода новгородской независимости, наделение землей и угодьями обителей XV—XVII вв. происходит главным образом через пожалование московским правительством. Довольно часто этот надел определялся территорией, очерченной на некоторое количество верст вокруг монастыря, в зависимости от удаленности его от поселений волости. Так, например, Климецкий монастырь в 1547 г. получает в пожалование земли на 5 верст вокруг, а Задне-Никифоровской пустыне в 1557 г. отделено по версте вокруг озера на все четыре стороны30. Если не возникало споров, то, как правило, никакого отвода с сопутствующим ему четким определением границ и сооружением межевых знаков не было. Однако если случалось так, что в отведенные версты попадали крестьянские земли и угодья, то размежевание могло затянуться на многие годы. Не будет ошибки, если сказать, что среди монастырей Карелии Климецкий — занимал одно из первых мест по числу споров, их продолжительности, количеству размежеваний спорных земель и угодий. Естественно, что на замкнутом пространстве территории относительно небольшого острова, где располагались монастырь и поселения Сеногубской волости, особенно остро чувствовался рост земельной тесноты и недостаток пригодных для ведения хозяйства земель и угодий. Согласно сохранившимся документам архива монастыря, за полтора века (последняя четверть ХУI—ХУII вв.) на спорной земле его и крестьян Сеногубской волости побывало более 10 межевщиков, не считая земельного отдела во время валовых описаний31. Если во второй половине XVI в. споры шли за окраинные крестьянские земли, приобретенные монастырем во время запустения, то последующее XVII столетие связано с многочисленными размежеваниями пятиверстной территории, пожалованной самой обители. Границы этих владений в свое время так и не были точно определены. Их пятиверстный отвод затронул интересы не только крестьян ближайшей от монастыря д. Конда, но и всей волости. По нему крестьянский мир лишался части лесных, сенокосных угодий и традиционных мест рыбной ловли, с которых платил оброк. Возможно, спорам и размежеваниям не было бы конца, но в 1695 г. монастырь был упразднен. И все земли и угодья, за которые шла столь ожесточенная многолетняя борьба, вновь перешли в пользование окрестного крестьянства. По материалам Генерального межевания 1780-х гг., граница монастырских земель прошла по узкому перешейку полуострова, что примерно в 5 км от монастыря, насчитывая площадь около 134 десятин32. Именно эта граница возобновлена после восстановления монастыря в 1860 г., а вопросы о других «писцовых» землях не поднимались.

Еще одним источником формирования монастырских владений в XVI—XVII вв. стал фонд митрополичьих земель, где прослеживается тот же порядок наделения владениями: на несколько верст вокруг. Известно, что около половины земель огромного Олонецкого погоста принадлежала владыке. Здесь в XVI в. возникают Сяндебская и Габанова пустыни, Андрусов монастырь. В Писцовых и Переписных книгах такие обители часто называются не иначе как «монастырек митрополий» или «монастырь владычен». Известно, что основатель Сяндебской пустыни, возникшей в 25 км к северо-западу от современного Олонца на перешейке между двух озер Сяндебским и Рощинским, получает от новгородского архиепископа Александра земли вокруг монастыря «на все стороны по версте»33. Столько же верст первоначально отведено и к Габановой пустыне, обосновавшейся на одном из мысов восточного побережья Ладожского озера. Однако позднее в 1640 г. по просьбе обители границы ее владений увеличены еще на две версты34. Было ли отведено и сколько земли и угодий Андрусову монастырю, возникшему на полуострове небольшого залива Ладожского озера, не известно. Он впервые упоминается в Писцовой книге 1563 г., где его сплошным кольцом окружают земли и угодья владычных крестьян. У самой обители распашки нет. За ней числятся скотный двор под монастырем, мельница на речке, а также пожалованные благосклонным московским правительством рыболовные угодья и руга35. Пережив разорения конца XVI — начала XVII в., пустынь приходит в запустение, и упраздняется. Ко времени Генерального межевания за ней числилось около 155 десятин36. После восстановления в 1817 г. монастырская территория даже возрастает за счет приписки всех ближайших земель и рыбных угодий37. В то же время, попытки возродить границы восстановленных Задне-Никифоровской и Сяндебской обителей по старым жалованным грамотам, не имели успеха. По данным управляющего Сяндебской пустынью иеромонаха Петра, земли у обители было «очень мало, даже версты расстояния нет от монастыря»38. Задне-Никифоровской пустыни из «писцовых» земель отошла лишь часть, прилегающая к усадьбе. В других участках дачи вокруг озера обители отказано39.

Вполне естественно, что большое количество споров в XVI―XVII вв. из-за земель и угодий способствовало тому, что собственники, не довольствуясь поверстной территорией, пытались более точно обозначить и закрепить границы своих владений. Ярким примером может служить подробное описание межи владений Ильинской пустыни вокруг оз. Машезера. Оно приводится уже при первом упоминании обители в писцовой книге 1563 г: «от Салма мху на Крестную гору... да к Лососинице реке к Олению порогу, да к Чегу озеру …к Лебяжьему озеру, …к Лычному озеру и к Салма-мху»40. Судя по материалам спорного дела 1689 г. монастыря с крестьянами соседней Лососинской волости Шуйского погоста, спустя сто с лишним лет межа проходит по тем же пунктам, добавляются лишь расстояния между ними41. Сопоставление этих ориентиров с современной картой показывает, что они находятся на удалении от 2 до5 км от оз. Машезера.

Активная деятельность небольших монастырей и пустыней XVI—XVII вв. способствовала вовлечению в хозяйственный оборот прилегающих к ним земель, а иногда появлению новых поселений. Так, Машеозерский монастырь, основанный на месте старой церковной деревни вновь поднимает земли, как на самом острове, так и на побережье, где возникают его монастырские деревни; Брусненским монастырем осваивается участок западного побережья Онежского озера, где распахиваются земли, ставятся починки; в основе позднейшей д. Яшезеро лежит подмонастырское поселение Яшеозерской пустыни. Но более всего удивительна история Вашеостровского монастыря. Возникнув в 80-х гг. XVI в. на острове оз. Вашезеро у границ Кижского и Шуйского погостов, он уже к 70–м гг. следующего столетия законно и «утайкою» владел вотчиной по числу деревень близкой к Палеостровскому и Муромскому монастырям, а по количеству дворов и зависимого населения превышающую их42. Судя по писцовым описаниям 1560—1580 гг., к моменту появления обители поселений на берегах оз. Вашезера еще не было. Здесь известны лишь рыбные ловли волостных крестьян. Ряд деревень с традиционным названием Новинка появляется лишь во второй половине XVII в., часть из них не без участия монастыря43. Однако и Вашеостровский, и Машеозерский, и Брусненский монастыри, как и ряд других небольших обителей, упраздняются еще до штатов 1764 г., и более не восстанавливаются. Их церкви обращаются в приходские с наделением незначительных участков земель из их бывших владений.

В целом возникновение монастырей и особенности складывания их землевладения связаны с общим процессом освоения территории Обонежья и Онежско-Ладожского перешейка. Несмотря на разное время и источники формирования монастырских владений к моменту появления обителей основной фонд лучших земель и угодий Заонежских погостов уже был введен в хозяйственный оборот. Монастыри возникают, как правило, на менее заселенных, запустевших, окраинных или пограничных землях погостов. Они активно включаются в процесс освоения окружающей их территории, который порой заканчивается созданием новых поселений. Однако этих земель и угодий не всегда было достаточно или не все они были удобны для хозяйствования, поэтому пополнение монастырских владений, происходит различными путями из староосвоенных земель и угодий. И здесь, имея общие или смежные владения с волостью, другими монастырями нельзя было обойтись без споров и разграничения владений, а также необходимости закрепления владельческих прав.

С. Б. Потахин