Конспект лекций по дисциплине «Экономическая теория»

| Вид материала | Конспект |

- Экономическая теория, 2048.46kb.

- Конспект лекций по дисциплине «сетевые технологии» (дополненная версия) для студентов, 2520.9kb.

- Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по дисциплине «Экономическая, 193.84kb.

- Программа вступительного экзамена по дисциплине «Экономическая теория» для поступающих, 405.04kb.

- Методические рекомендации по написанию курсовой работы по дисциплине «экономическая, 170.15kb.

- Конспект лекций по дисциплине «Маркетинг», 487.79kb.

- Методические указания к подготовке курсовой работы по дисциплине «Экономическая теория», 991.55kb.

- Курс лекций по дисциплине «теория фирмы» тема основные подходы к природе фирмы, 967.76kb.

- Тематика курсовых работ по дисциплине «Экономическая теория», 26.4kb.

- Тематический план по дисциплине «Экономическая теория», 20.63kb.

Равновесие и равновесная цена. Изменение в рыночном равновесии.

Учебник Яковлева стр. 35-51

Сдвиги кривых спроса и предложения

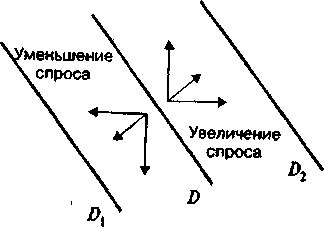

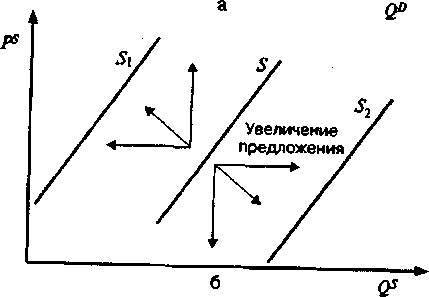

Под влиянием изменения цены и неценовых факторов происходят сдвиги соответствующих кривых (см. рис. ).

Уменьшение предложения

Рис. 19. Сдвиги: а) кривой спроса; б) кривой предложения

Сдвиг кривой спроса вправо и вверх означает рост спроса, т. е. готовность купить по той же цене большее количество блага, или, что то же самое, купить прежнее количество по более высокой цене (см. рис. а). Сдвиг кривой предложения вправо и вниз означает рост предложения, т. е. готовность продать по той же цене большее количество блага, или, что то же самое, предложить прежнее количество по более низкой цене (см. рис. б). Можно заметить, что только при. горизонтальной трактовке сдвига его направления для спроса и предложения совпадают. При вертикальной трактовке они взаимно противоположны.

Равновесие и равновесная цена

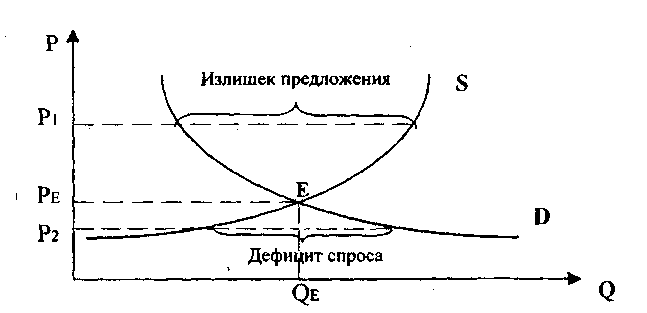

Закон спроса и предложения графически можно представить, если свести вместе кривые спроса и предложения на одной диаграмме (рис. ). В этом случае мы увидим, что они пересекутся только в одной точке - точке рыночного равновесия и равновесной цены. Рыночное равновесие - это компромисс между продавцами и покупателями. Оно достигается через механизм образования равновесной цены.

Рис. . График спроса и предложения

Равновесная цена - цена, уравновешивающая спрос и предложение в результате действия конкурентных сил. Равновесная цена - точка, в которой интересы покупателя и продавца совпадают. Только при этой цене величина спроса равна величине предложения.

Образование равновесной цены - процесс, требующий определенного количества времени. Все, кто согласен платить цену равновесия, могут получить данный товар на рынке. Этот механизм формирует платежеспособный спрос и непосредственно доводит товар и услуги до потребителя.

В условиях совершенной конкуренции происходит быстрое взаимное приспособление цен спроса и цен предложения, объема спроса и объема предложения.

Такую графическую модель экономисты называют «крест Маршалла» в честь автора, предложившего ее в конце XIX в.

На рисунке хорошо видны четыре разные зоны. Реальные события могут происходить только в одной из них - левой, где между собой и с представителями противоположной стороны конкурируют и покупатели, и продавцы.

«Излишек производителей» и «излишек потребителей»

Следует отметить, что предложение и спрос не всегда уравновешены на рынке. Так, при цене равной Р1 появляется излишек товара. Если цена ниже Р0, то будет развиваться дефицит. Приступая к анализу излишков потребителя и производителя отметим следующие моменты. Потребительский излишек - это совокупная чистая выгода, которую получают все потребители от приобретения товара. Излишек производителя — совокупная чистая выгода (излишек), которую получают все производители от продажи этого товара. Для каждой единицы товара данный излишек представляет собой разницу между рыночной ценой, получаемой производителем, и предельными издержками при ее выпуске. Это прибыль на единицу продукции плюс рента на факторы производства, которую получают производители с более низкими издержками от продажи продукции по рыночной цене.

А так как излишек производителя измеряет совокупную чистую прибыль производителей, то можно определить дополнительную выгоду или убытки от государственного вмешательства, измеряя итоговые изменения излишка производителя.

Левая зона на графике «крест Маршалла» состоит из двух частей, расположенных выше и ниже равновесного уровня цены. Площадь верхней части называется «излишком потребителя» (или потребителей). Она представляет собой разность между суммой денег, которые покупатели были готовы заплатить за определенные объемы благ, приобретая их по ценам спроса, и теми расходами, которые они несут, приобретая благо по равновесной цене, поскольку на рынке совершенной конкуренции отсутствует ценовая дискриминация покупателя, т. е. отсутствует возможность продавать одно и то же благо разным покупателям по разным ценам и цена является единой для всех агентов.

«Излишек потребителя» представляет собой неявный доход и является симметричным понятием по отношению к неявным издержкам. Площадь нижней части зоны реальных экономических процессов называется «излишком производителя» (или производителей). Она представляет собой разность между той выручкой, которую реально получили продавцы опять-таки благодаря отсутствию ценовой дискриминации (теперь уже продавцов), и той выручкой, которая была вполне достаточна для покрытия всех их издержек (явных и неявных) при реализации меньших объемов блага. Этот вид излишка составляет вполне наблюдаемую величину и является источником выплаты фирмами всех видов налогов. Площадь под «излишком производителя» представляет собой совокупные издержки на производство равновесного объема блага.

Сумма «излишка потребителя» и «излишка производителя» называется «общественным излишком» или «излишком общества» и совпадает с площадью всей зоны реально возможных рыночных ситуаций. Рассмотрим теперь основные виды неравновесных рыночных ситуаций. Часть левой зоны «креста Маршалла», расположенная выше равновесного уровня цены, представляет собой область потенциальной конкуренции продавцов. Объем реализации благ на рынке здесь определяется стороной спроса (в рамках модели - кривой спроса). В этом случае разность между фактической реализацией ( QD) при определенной цене и превышающим ее объемом, который предлагают по этой цене продавцы ( QS), называется избыточным предложением или избытком.

Часть, расположенная ниже равновесного уровня цены, представляет собой область потенциальной конкуренции покупателей. Объем реализации благ на рынке здесь определяется стороной предложения (в рамках модели - кривой предложения). В этом случае разность между фактической реализацией (QS) при определенной цене и превышающим ее объем объемом, который хотели бы приобрести по этой цене покупатели (QD), называется избыточным спросом или дефицитом. Часто говорят, что на рынке действует «правило короткого плеча». Это значит, что если цена отличается от равновесной, то рыночная активность - общее количество реализованных благ - представляет собой минимум из двух величин - потенциально возможного спроса по этой цене и максимально возможного предложения:

На рис. (где крест Маршала) дана графическая версия «правила короткого плеча» и показаны избыточное предложение и рыночный дефицит.

В верхней части графической модели «крест Маршалла» могли бы конкурировать между собой продавцы, но там не присутствует сторона покупателей. В нижней части, наоборот, могли бы конкурировать покупатели, но нет предмета конкуренции - реально предложенного товара. Наконец, правая часть представляет собой совершенно пустую зону. Поведение рыночных агентов никогда не приведет их в нее, если только не вмешается государство.

Учебник Яковлева. Эластичность стр. 51 – 76

Тема 6. Теории поведения потребителя. – 4 часа

Теории поведения потребителя: кардиналистская и ординалистская. Анализ изменения дохода. Анализ изменения цены. Эффекты дохода и замещения. Менее ценные блага. Парадокс Гиффена. Принцип убывания предельной полезности. Излишки потребителя и производителя.

Учебник Яковлева стр. 77 – 108

Полезность и цена

Мы всегда стоим перед выбором: на что израсходовать ту ограниченную сумму денег, которой располагаем в данное время, — купить порцию мороженого, чашку кофе или апельсин? Если же величина нашего денежного дохода достаточно велика, то мы можем выбрать между приобретением, например, телевизора или путевки в дом отдыха. В большинстве случаев выбор делается между различными наборами потребительских товаров или услуг. Ответ на вопрос, что лежит в основе потребительского выбора, дает теория поведения потребителя.

Теория поведения потребителя исходит из некоторых предпосылок. Прежде всего, предполагается, что потребитель всегда ведет себя рационально, т. е. стремится извлечь максимум полезности для себя. При этом важно заметить, что понятие «полезность» является субъективным: один индивид предпочтет хорошо пообедать, другой — купить бутылку вина, а третий — букет цветов любимой девушке. При этом каждый из них четко представляет себе полезность, которую ему приносит потребление данного блага, по сравнению с полезностью других благ. Фактически он решает, что для него более, а что менее полезно и, следовательно, какие блага следует приобрести в первую очередь, какие — во вторую, а покупку каких товаров можно отложить.

Теория поведения потребителя исходит также из того, что доходы всех потребителей ограниченны и на все товары и услуги установлены цены. Вспомним фундаментальную экономическую проблему редкости.

Парадокс воды и бриллиантов

В основе теории потребительского поведения лежит теория предельной полезности, играющая важную роль в экономической науке. Еще Адам Смит обратил внимание на существование такого явления, когда полезностью блага нельзя определить его ценность. Он сформулировал проблему, которая была названа «парадоксом воды и бриллиантов»: почему вода, без которой невозможна жизнь, стоит дешево (или ничего не стоит), а бриллианты, являющиеся далеко не самым насущным благом, стоят очень дорого?

Полезность – это степень удовлетворения потребителей, которое они получают при потреблении товаров и услуг либо ведении какой-либо деятельности.

Понятие полезность было введено в экономическую науку английским философом Иеремией Бентамом (1748 – 1832гг.). Полезность является субъективным понятием. То, что нравится и полезно одному человеку, может не нравится или быть бесполезным для другого человека.

ОБЩАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ - то удовлетворение, которое люди получают от потребления всего имеющегося у них количества благ данного вида.

ПРЕДЕЛЬНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ — прирост общей полезности, возникающий вследствие увеличения объема потребления данного блага на единицу, или полезность последней из имеющихся в распоряжении индивида единиц блага.

По мере насыщения потребностей в каком-либо благе степень полезности каждой дополнительной единицы блага для данного индивида будет убывать. Так, испытывая чувство голода, вы с большим наслаждением съедите первую булочку, полезность ее окажется очень высокой; очевидно, что наслаждение от второй съеденной булочки уже будет меньше, от третьей — еще меньше. Если вы полностью утолили голод, то вряд ли, поступая как рациональный потребитель, т. е. действуя с пользой для себя, будете покупать четвертую булочку. Теперь полезность от ее потребления явится для вас величиной нулевой или даже отрицательной. Возможно, что ваша приятельница остановит свое потребление уже на второй булочке. Этот пример показывает, что происходит постепенное уменьшение величины предельной полезности каждой дополнительной единицы блага по мере увеличения объема потребляемых единиц.

Наоборот, если объем потребляемых благ уменьшается, то предельная полезность каждой следующей из остающихся в распоряжении потребителя единиц блага возрастает.

Карл Менгер в своей книге «Основания политической экономии» приводит условный пример, когда индивид, оказавшись на необитаемом острове в роли Робинзона, располагает источником пресной воды. Его ежедневные потребности в воде слагаются из следующих: 1 мера — для себя, 19 мер — для животных, без которых он не может получить достаточного для минимального пропитания количества мяса и молока, 40 мер — для сохранения своего здоровья и содержания в чистоте самого себя, одежды и жилища, 40 мер — для своего цветника и удовлетворения других потребностей, которые не являются жизненно необходимыми. Пока источник дает более 100 мер воды ежедневно, вода является неэкономическим благом и не представляет ценности. Если источник начнет высыхать, то Робинзон будет вынужден отказываться от удовлетворения менее насущных потребностей и ценность каждой оставшейся меры воды будет постепенно возрастать. Естественно предположить, что ценность последней оставшейся меры необычайно высока, так как от нее зависит жизнь Робинзона.

Закон убывающей предельной полезности, закон Госсена: по мере того как объем потребляемых благ растет, предельная полезность каждой дополнительной единицы блага уменьшается.

Основоположники теории предельной полезности исходили из количественного (кардиналистского) подхода, предполагая, что потребители субъективно оценивают количественно полезность благ в условных единицах — ютилях. Представители этой теории: У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас. При этом чем больше полезность, тем выше количественная оценка блага.

Функция полезности товара А:

TUA = f (QA )

где TUA — общая полезность товара А;

QA — количество товара А.

Когда товарный набор состоит из множества товаров и услуг, то в функцию будет включено сколько угодно переменных величин.

МUA =

TUA /

TUA /  QA

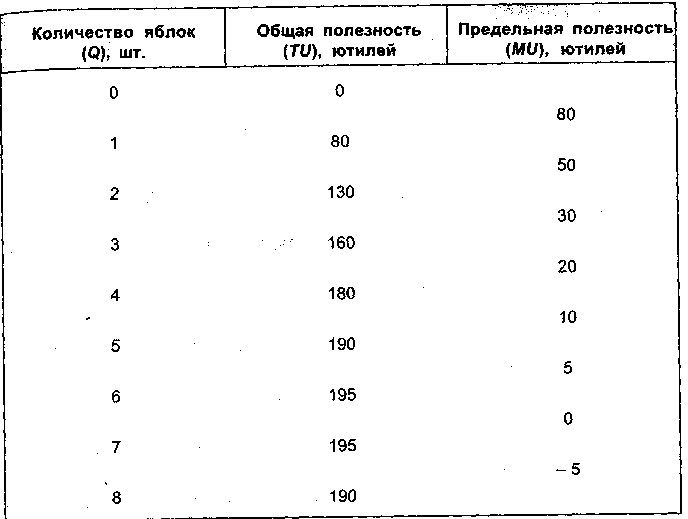

QAТаблица

Общая и предельная полезность

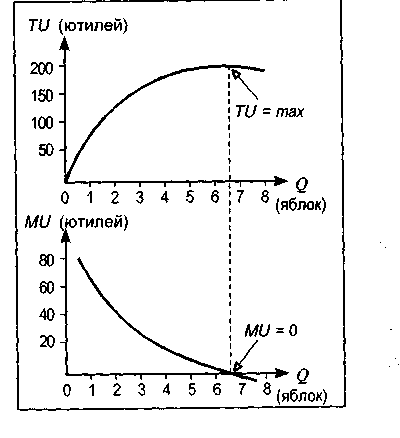

Прежде всего обратим внимание на то, что кривая общей полезности имеет положительный наклон, указывающий, что по мере увеличения потребляемого количества яблок общая их полезность возрастает (пока потребляется не более 6 яблок). Вместе с тем кривая предельной полезности, характеризующая приращение общей полезности, имеет отрицательный наклон, что является следствием закона убывающей предельной полезности. При этом предельная полезность седьмого яблока оказывается нулевой. Это говорит о том, что общая полезность достигает максимальной величины при потреблении семи яблок.

TU = max при МU = 0

Рис. Общая и предельная полезность.

Общая полезность увеличивается с ростом потребления яблок. Поэтому кривая TU имеет положительный наклон, который постепенно уменьшается. Предельная полезность уменьшается по мере роста потребления яблок. В связи с этим кривая МU имеет отрицательный наклон. Когда величина общей полезности потребляемого количества яблок достигает максимума, предельная полезность последнего яблока оказывается равной нулю.

Известный нам закон обратной зависимости величины спроса от цены вытекает из закона убывающей предельной полезности.

Разрешение парадокса воды и бриллиантов

Теперь мы можем разрешить парадокс воды и бриллиантов. При высокой общей полезности воды ее предельная полезность (а значит, и цена) является низкой, так как запасы воды, доступные каждому индивиду в обычных условиях, являются очень большими, а подчас и неограниченными. Общая полезность алмазов, конечно, намного ниже общей полезности воды, но их предельная полезность очень высока, так как добыча и обработка алмазов требуют больших затрат. Поэтому они стоят дорого. Если бы человечеству предложили выбор: вода или бриллианты, то, конечно, была бы выбрана вода. А что бы выбрал каждый из нас? Разумеется, бриллианты.

ПРАВИЛО МАКСИМИЗАЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ

До сих пор мы исходили из того, что потребитель предъявляет спрос на один вид благ. Теперь приблизимся к реальной действительности и рассмотрим случай, когда потребитель распределяет свой ограниченный денежный доход между множеством товаров и услуг. Зададимся вопросом: каким образом он достигнет максимизации удовлетворения своих потребностей от приобретаемых благ, т. е. максимизирует общую полезность этих благ?

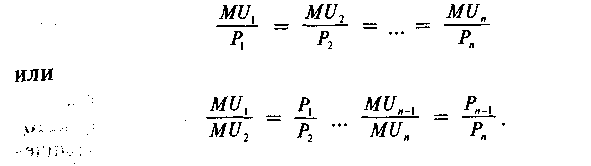

Четко представляя себе предельную полезность каждой приобретаемой единицы того или иного блага, потребитель встречает на рынке товары, каждый из которых имеет цену, выраженную в денежных единицах (рублях). Если бы цены на все товары были одинаковы, то в этом случае потребитель всегда стремился бы купить то благо, которое обладает для него наибольшей предельной полезностью. Но цены на товары и услуги различны. Поэтому потребитель должен соизмерять полученное удовлетворение от потребления того или иного блага со своими расходами на его приобретение. Эти расходы зависят от цены товара или услуги, в связи с чем ему приходится определять предельную полезность в расчете на затраченный рубль, или взвешенную по ценам предельную полезность:

MU / Р где Р — цена.

Потребитель делает оптимальный выбор

Предположим сначала, что индивид покупает два товара: яблоки и апельсины. Он обнаруживает, что предельная полезность яблок в расчете на один рубль превышает предельную полезность апельсинов в расчете на рубль. В этом случае он будет покупать яблоки. Количество купленных яблок будет возрастать относительно объема купленных апельсинов. Тогда предельная полезность яблок (вспомним закон убывающей предельной полезности) в расчете на рубль станет уменьшаться. Что касается апельсинов, то наш покупатель ограничивает их потребление и, следовательно, предельная полезность апельсинов для него возрастет. В результате этого он изменит свое потребительское поведение и станет покупать больше апельсинов.

В результате подобных колебаний потребитель достигнет максимального удовлетворения потребностей. Такое положение будет достигнуто, когда взвешенные по ценам предельные полезности покупаемых товаров в расчете на 1 р. окажутся одинаковыми. Это означает, что будет выдерживаться равенство:

Это условие может быть распространено на любое число товаров и услуг. Поэтому если рациональный потребитель покупает множество (n) товаров и услуг, то он соблюдает правило максимизации полезности:

Отношения между предельными полезностями приобретаемых товаров равны отношениям между их ценами.

При соблюдении этого правила потребитель оказывается в состоянии равновесия. У него отсутствуют стимулы к изменению своего поведения, так как улучшить его невозможно. Поддерживает он это положение, как мы видели, чисто рыночным путем. Безусловно, люди, не изучавшие экономическую теорию, не подозревают о существовании правила максимизации полезности. Тем не менее каждый человек осознает полезность приобретаемого набора благ и поступает в соответствии с собственными представлениями о ней.

КРИВЫЕ БЕЗРАЗЛИЧИЯ

До сих пор мы предполагали, что потребитель может соизмерить количественно полезности приобретаемых благ. Но эта предпосылка количественного подхода далека от реальной действительности. Допустим, вы решаете, что вам целесообразнее сейчас купить: джинсы или кроссовки? Вы сделаете свой выбор в пользу того товара, который представляется в данный момент более полезным (например, джинсы). Но вряд ли вы сможете сказать, на сколько процентов или во сколько раз они для вас полезнее, чем кроссовки. Задача окажется гораздо сложнее, если принять во внимание, что обычно соизмеряются не отдельные блага, а наборы благ.

Более современным и реалистическим является порядковый (ординалистский) подход к изучению полезности, который логически вытекает из предшествовавшего ему количественного подхода.

Порядковый подход построен на предположении, что потребитель не соизмеряет полезности благ, а лишь ранжирует их по принципу: данное благо более полезно, или менее полезно, или равно по полезности другому благу.

Ординалистский подход к теории потребительского поведения был предложен итальянским экономистом Вильфредо Парето (1848-1923), который выдвинул положение о невозможности абсолютных измерений предельной полезности и предложил перейти к оценке предпочтений одних товаров (или наборов) по отношению к другим, выводимых из эмпирических фактов товарного обмена. Идеи В. Парето были развиты русским экономистом Евгением Слуцким (1880-1948). Основным инструментом анализа в порядковом подходе явились кривые безразличия, предложенные англичанином Фрэнсисом Эджуортом (1845-1926). Широкое распространение на Западе идеи ординализма получили после выхода в свет в 1939 г. книги английского экономиста Джона Хикса (1904-1988) «Стоимость и капитал». Хикс предложил заменить понятие «предельная полезность» другим — «предельная норма замещения». Вместо закона убывающей предельной полезности он выдвинул принцип снижающейся предельной нормы замещения.

Теория потребительского поведения идеального потребителя основывается на следующих принципах.

1. Множественность вариантов потребления. Каждый потребитель может потреблять любое сочетание благ, любой их набор и сравнивать любые пары наборов.

2. Ненасыщаемость. Из двух наборов, различающихся количеством только одного блага, потребитель всегда предпочтет тот набор, в котором этого блага больше.

3. Транзитивность. Если А, В и С являются наборами благ и потребитель в выборе между А и В предпочитает В, а между В и С - С, то он также предпочтет С в выборе между АН С.

4. Убывающая норма замещения. Выполняется следующее условие: чем больше в наборе одного блага, тем от меньшего количества другого блага потребитель должен отказаться.

В рамках порядкового подхода принимается, что потребитель приобретает различные наборы, состоящие из двух товаров X и У. В этом случае для анализа может быть использовано двухмерное пространство.

Вернемся к нашему примеру с яблоками и апельсинами.

Предположим, что наборы благ состоят из этих двух видов (см. табл. ). При этом потребителю безразлично, какой из наборов выбрать. Они обладают для него одинаковой полезностью.

Таблица

Определение предельной нормы замещения

| Наборы | Яблоки (X), шт. | Апельсины (У), шт. | Предельная норма замещения |

| А | 10 | 25 | 1,25 |

| | | | |

| В | 14 | 20 | 0,83 |

| | | | |

| С | 20 | 15 | 0,63 |

| | | | |

| О | 28 | 10 | 0,5 |

| | | | |

| Е | 38 | 5 | |

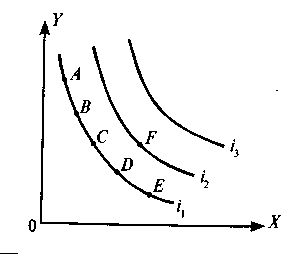

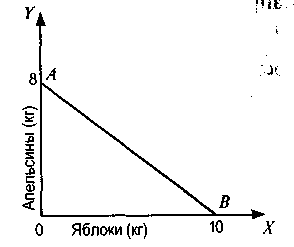

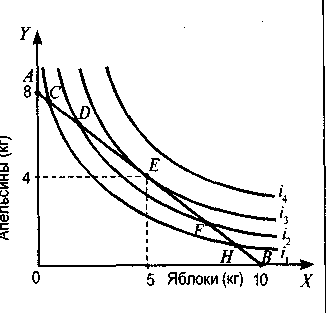

На основании данных, содержащихся в табл. , построим кривую безразличия (рис.), отложив на осях системы координат количества единиц обоих товаров, входящих в наборы.

Рис. 5-3. Кривая безразличия.

Кривая безразличия показывает все комбинации апельсинов и яблок, обладающие одинаковой полезностью. Поэтому потребителю безразлично, какую из комбинаций выбрать. Кривая i имеет отрицательный наклон, так как уменьшение потребления апельсинов сопровождается увеличением потребления яблок. Она является выпуклой, так как ее наклон, выражающий апельсинов яблоками, уменьшается.

КРИВАЯ БЕЗРАЗЛИЧИЯ — это геометрическое место точек, которое показывает различные комбинации двух благ, обладающих одинаковой полезностью.

Кривыми безразличия можно заполнить все имеющееся пространство благ. В этом случае мы получим карту безразличия.

КАРТА БЕЗРАЗЛИЧИЯ — множество кривых безразличия, каждая из которых представляет различный уровень полезности.

Рис. Карта безразличия.

Чем выше на карте представлена кривая безразличия, тем более высокий уровень полезности она представляет.

На рис. 5-4 изображена карта безразличия содержащая три кривые безразличия. Любая точка, расположенная на более высокой по отношению к началу системы координат кривой, предпочтительнее, чем точка на более низко расположенной кривой. Так, точка Р предпочтительнее, чем точка С, так как представленный ею набор содержит столько же апельсинов, сколько и набор, выраженный точкой С, и больше орехов, чем в наборе С. Между тем все наборы, представленные точками на кривой безразличия имеют ту же полезность, что и набор С.

Легко доказать, что кривые безразличия не пересекаются. Так, если бы кривые i1 и i2 пересеклись в точке, то в этом случае комбинации С, Г и Б были бы одинаково предпочтительными для потребителя, так как имели бы общую точку, лежащую одновременно на обеих этих кривых. Это противоречит бы очевидному положению о предпочтительности точки Р по отношению к точке С.

Кривые безразличия имеют отрицательный наклон и являются выпуклыми по отношению к началу системы координат. Такая их форма не случайна, она имеет экономическое обоснование. Отрицательный наклон говорит о том, что увеличение количества одного блага сопровождается уменьшением объема другого блага, входящего в набор (меньше яблок — больше апельсинов). Если бы увеличивались количества обоих приобретаемых благ (а только при этом условии кривая безразличия имела бы положительный наклон), то полезность каждого набора благ возрастала бы и о безразличии потребителя говорить бы не пришлось.

ПРЕДЕЛЬНАЯ НОРМА ЗАМЕЩЕНИЯ (МRS) это соотношение, в соответствии с которым одно благо (Y) может быть замещено другим благом (X) при неизменном уровне полезности набора данных благ для потребителя.

МRS =

Y /

Y /  Х

ХПредельная норма замещения представляет собой цену единицы товара Y, выраженную в единицах товара X. Но цена не может быть отрицательной величиной, поэтому перед значением МRS принято ставить знак «минус», превращая ее тем самым в положительную величину.

Остается ответить на вопрос: почему потребитель готов жертвовать уменьшающимся количеством одного товара ради приобретения единицы другого товара? Так, в нашем примере он сперва готов отдать 1,25 апельсина за 1 яблоко, а в конечном счете готов пожертвовать только половиной апельсина ради приобретения одного яблока, т. е. апельсины он ценит все дороже, а яблоки, наоборот, дешевле.

Вспомним закон убывающей предельной полезности. Мы всегда ценим дороже то, чего имеем меньше. По мере движения кривой безразличия сверху вниз в распоряжении индивида апельсинов (товар У) остается все меньше, следовательно, их ценность увеличивается, а яблок (товар X) оказывается больше, и их ценность уменьшается.

Понятие «предельная норма замещения» в порядковом варианте теории поведения потребителя имеет тот же смысл, что и «предельная полезность» в количественном варианте. Но, используя его, мы не прибегаем к измерению полезности в ютилях, а оцениваем предельную полезность одного блага в количестве единиц другого блага, которое согласны обменять на него. (По Хиксу)

Типы кривых безразличия

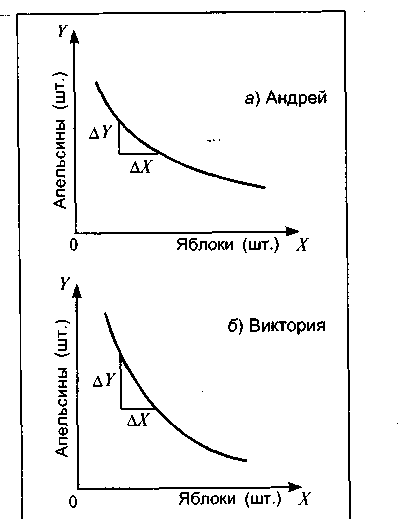

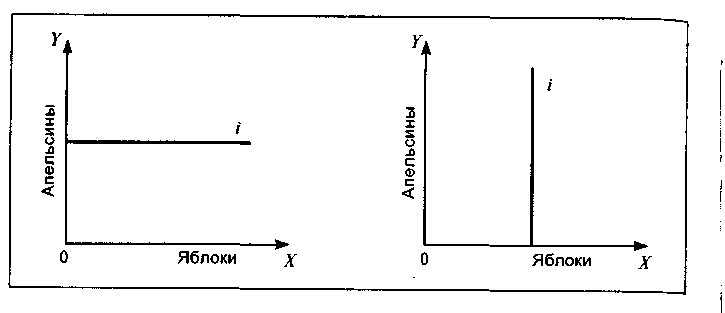

Форма кривой безразличия говорит о вкусах потребителя, показывает, в какой степени он готов пожертвовать одним благом ради получения другого. На рис. представлены кривые безразличия двух потребителей — Андрея (А) и Виктории (В), которым предстоит делать выбор между апельсинами и яблоками.

Предельная норма замещения благ у Андрея ниже, чем у Виктории, при одинаковых количествах обмениваемых товаров. Его кривая безразличия является более пологой. Он готов отдать меньшее, чем Виктория, количество апельсинов за одно яблоко. Андрей больше любит апельсины, чем яблоки, тогда как вкусы Виктории прямо противоположны. Она — любительница яблок.

Кривая безразличия у Андрея является более пологой, чем у Виктории. Это показывиет, что он готов отдать небольшое количество апельсинов за получение большого количества яблок. Виктория, наоборот, готова пожертвовать большим количеством апельсинов ради получения небольшого количества яблок.

Рис. Карта безразличия – горизонтальная (потребитель не любит яблоки). Карта безразличия – вертикальная (потребитель не ест апельсины).

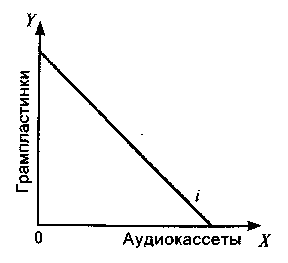

Рис. Карта безразличия абсолютно взаимодополняющих товаров (субститутов).

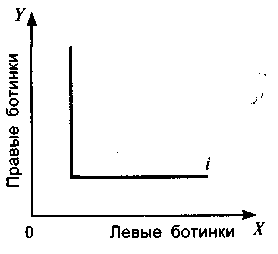

Рис. Карта безразличия взаимодополняющих товаров

Если для анализа желаний потребителя используются кривые безразличия, то для анализа его возможностей — бюджетные линии.

Будем по-прежнему оперировать потребительским набором из двух благ X а Y, предполагая, что индивид расходует полностью свой доход на их покупку.

Введем обозначения:

М — денежный доход потребителя, р.

X, Y — количества покупаемых товаров, един.

Рх, РY — цены товаров X и Y, р.

Тогда математическая модель бюджетного ограничения выглядит следующим образом:

M =PxX + PYY

БЮДЖЕТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ - Ограничение покупательной способности потребителя величиной его денежного дохода.

Все доступные потребителю при данном доходе и данных ценах наборы товаров X и У представлены точками, находящимися на бюджетной линии.

БЮДЖЕТНАЯ ЛИНИЯ - линия, отображающая множество вариантов набора из двух благ, приобретение которых требует одинаковых денежных затрат.

Уравнение бюджетной линии:

Y = M / РY - Px / РY Х

Мы имеем уравнение типа у = а — bх, которое выражает прямую линию с отрицательным наклоном.

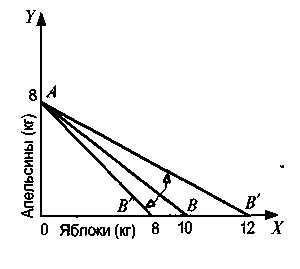

Рис. Бюджетная линия.

Рис. Увеличение дохода.

Рис. Влияние изменения соотношения цен

Увеличение цены яблок приведет к повороту бюджетной линии по часовой стрелке вокруг той же точки. Так, при увеличении цены яблок до 30 р., уравнение бюджетной линии примет вид У = 8 — X и бюджетная линия АВ займет положение АВ".

РАВНОВЕСИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ - состояние потребителя, при котором он покупает товары и услуги при данных ценах и денежном доходе в таких объемах, что достигает максимальной общей полезности и расходует при этом весь доход.

У потребителя отсутствуют стимулы к изменению своего положения.

В точке равновесия наклон бюджетной линии совпадает с наклоном кривой безразличия.

Рис. Потребительское равновесие

Излишки потребителя и производителя

Потребители покупают товары, потому что покупки делают их жизнь лучше. Потребительский излишек показывает, насколько лучше в среднем станут жить отдельные люди после совершения той или иной покупки. Так как различные потребители оценивают потребление различных товаров по- разному, максимальный уровень цены, которую они готовы заплатить за эти товары, также различается. Потребительский излишек представляет собой максимальную цену, которую потребитель товара готов заплатить за покупку, за вычетом действительной цены товара, точнее, потребительский излишек является разницей между ценой, которую потребитель готов заплатить за товар, и той, которую он действительно платит при покупке.

Потребительский излишек имеет важное значение в экономике. При сложении многих отдельных излишков совокупный потребительский излишек измеряет совокупную выгоду на рынке. Когда мы соединяем потребительский излишек с совокупными прибылями, получаемыми производителями, мы можем оценить издержки и прибыль альтернативных рыночных структур и общественной политики, которые изменяют поведение потребителей и фирм на таких рынках.

Излишек производителя представляет собой аналогичный показатель для производителя. Фирмы получают излишек для производителей по каждой продаваемой ими единице товара по цене, превышающей предельные издержки производства данной единицы.

Излишек для производителей равняется суммарной величине превышения цены над предельными издержками производства.

Определение излишка для потребителей и производителей показывает, почему совершенно конкурентное равновесие является эффективным. Любое отклонение от него ухудшает положение и покупателей, и продавцов. Если объем выпуска ниже уровня конкурентного равновесия, то товара производится недостаточно, и имеет место чистый выигрыш для производителей и потребителей, если этот товар производится в большем количестве. Если объем выпуска выше уровня равновесия, то сокращение выпуска увеличит сумму излишка для потребителей и для производителей, обусловливая, т.о., чистый выигрыш для общества в целом.

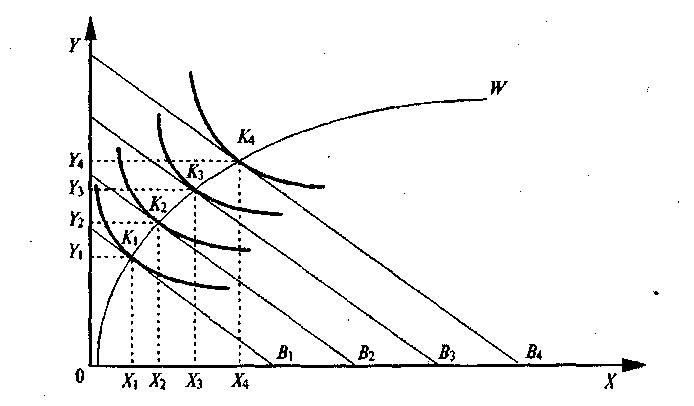

Анализ изменения дохода

Исходный пункт анализа - положение равновесия при фиксированном доходе. Увеличение номинального денежного дохода означает сдвиг бюджетной прямой вправо и вверх, а его уменьшение - влево и вниз. Пусть с ростом дохода бюджетное ограничение сдвигается последовательно в положение В1, В2, В3 ..., Вn (рис. ). Точки касания кривых безразличия с бюджетными ограничениями К1, К2 К3 ..., Кn показывают последовательные положения равновесия потребителя в соответствии с ростом дохода. Эта кривая, названная Дж. Хиксом «доход — потребление», в американской литературе получила название кривой уровня жизни.

Рис. 2. Кривая уровня жизни («доход — потребление»)

Если кривая «доход - потребление» - луч, выходящий из начала координат, то это значит, что с ростом дохода потребитель в одинаковой пропорции увеличивает потребление и блага X, и блага У. Если же покупки увеличиваются непропорционально, то изменяется угол наклона кривой. В нашем примере происходит относительное уменьшение потребления блага Y и увеличение потребления блага X.

Если часть дохода выдается «в натуре», причем не такой, которую можно продавать, то линия бюджетного ограничения становится ломаной и принимает вид, представленный на рис. 3. Здесь же показано, что в этом случае может произойти нарушение правила равенства предельных норм замещения в точке рационального выбора.

Такое нарушение сокращает возможности потребителя самостоятельно заботиться о повышении своего благосостояния за счет повышения качества выбора. На рисунке видно, что, если бы доход был получен в денежной форме, не исключено, что агенту удалось бы достичь более высокого уровня благосостояния, соответствующего кривой безразличия, которая касается условной линии бюджетного ограничения, а не пересекает ее. Массовое применение выплат «в натуре» не только снижает эффективность отношений обмена, но и мешает установлению стабильных рыночных цен. Всегда может найтись агент, находящийся в «угловой точке» и готовый со скидкой уступить свои права на не самое нужное ему благо

Анализ изменения цены. Эффекты замещения и дохода

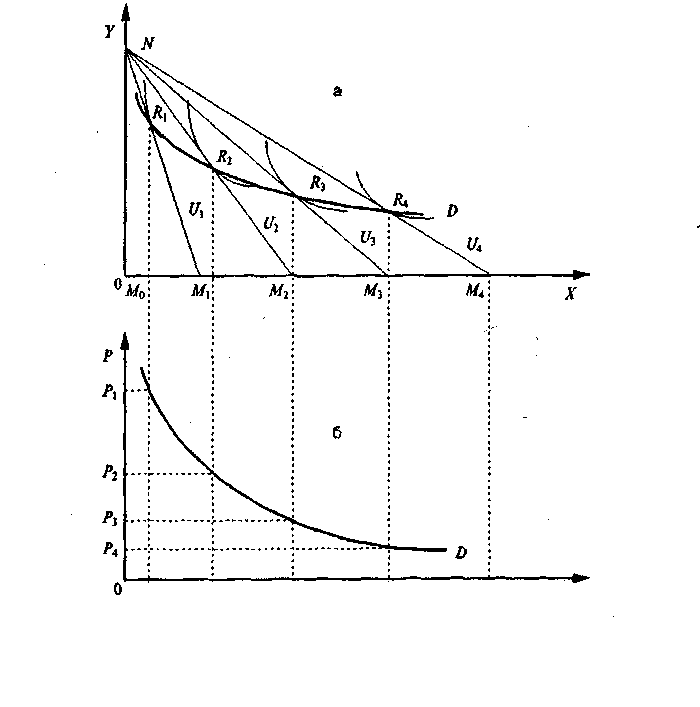

Рассматривая кривую «доход - потребление», мы исходили из постоянства цен благ. Изменялся только доход. Теперь предположим в качестве постоянной величины доход, а в качестве переменной возьмем цену одного из благ, например блага X. Допустим, что цена блага X снижается, т. е. РХ1 > РХ2 > РХ3 > РХ4 и т. д. Например, одна единица блага X стоила 100 руб., а теперь она стоит 50 руб. Это значит, что за 100 руб. покупатель может купить две единицы блага X.

Графически это выглядит как поворот бюджетного ограничения из положения NМ1 в положение NМ2 (рис. ). Дальнейшее снижение цены соответственно отражают прямые NМ3, NМ4 и т. д. Обозначив точки касания кривых безразличия U1,U2,U3,U4 с бюджетными ограничениями точками R1,R2,R3,R4 и соединив их, мы получим кривую «цена - потребление». На базе этой кривой может быть легко построена кривая спроса (см. рис. ).

Рис. 4. Кривая «цена - потребление» (а) и вывод кривой спроса (б)

На рис. на оси ординат откладывается цена товара Х(РХ), а на оси абсцисс - количество блага X. При анализе кривой «доход - потребление» мы рассматривали влияние изменения дохода, при анализе кривой «цена -потребление» - влияние изменения цен на относительную замену одного блага другим. Выясним теперь, в какой степени изменение спроса на благо X вызвано изменением относительной цены, а в какой - реального дохода.

Допустим, цена блага X снижается с РХ1 до РХ2 а цена блага Y остается неизменной. В этом случае происходят два процесса: возрастает реальный доход при неизменном денежном доходе индивида и осуществляется относительная замена одного блага (X) другим (Y).

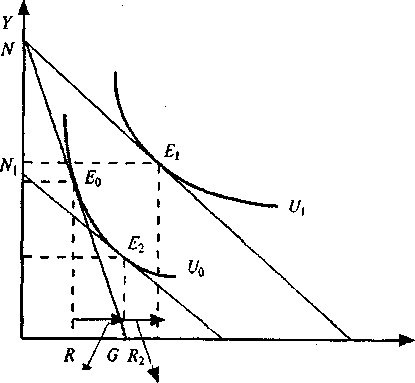

Определим, в какой мере увеличение спроса на благо вызвано уменьшением цены, а в какой связано с ростом реального дохода. Допустим, что в результате снижения цены на благо X положение равновесия потребителя переместилось из точки Е0 в точку Е1 (рис. ).

Эффект замещения Эффект дохода

Рис. . Эффект дохода для нормальных благ (при понижении цены, Рх)

Определим, в какой мере увеличение спроса на благо вызвано уменьшением цены, а в какой связано с ростом реального дохода. Допустим, что в результате снижения цены на благой положение равновесия потребителя переместилось из точки Е0 в точку Е1 (рис. ).

Чтобы выявить эффект дохода, необходимо провести бюджетное ограничение NG2, параллельное бюджетному ограничению NG1, так, чтобы оно касалось первоначальной кривой безразличия U0. Обозначим точку касания бюджетной линии N1G2, с кривой безразличия U0 через Е2. Величина проекции отрезка кривой безразличия Е0Е2 на ось абсцисс объясняется исключительно изменением относительных цен благ и называется эффектом замещения (субституции). Оставшееся увеличение спроса на благоХ(R1R2) представляет собой эффект дохода, так как связано с переходом с одногобюджетного ограничения на другое. Это равносильно увеличению покупательной способности потребителя.

Эффект дохода и эффект замещения при снижении цены Рx (табл.)

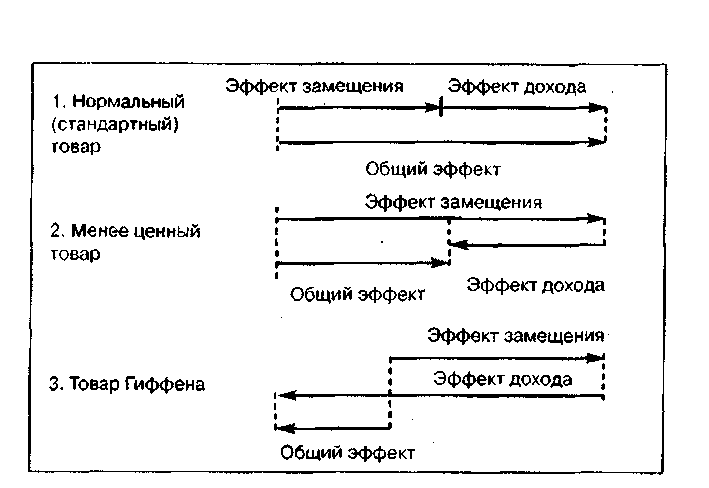

Эффект дохода - это воздействие, оказываемое на спрос потребителя за счет изменения реального дохода, вызванного изменением цены блага, без учета эффекта замещения. В случае с нормальными товарами эффект дохода и эффект замещения складываются, так как происходит расширение потребления нормальных товаров.

Разграничение эффекта дохода и эффекта замещения (см. табл. ) важно для понимания закономерностей ценообразования в условиях рыночной экономики и позволяет определить изменение спроса при росте или падении цен на товары и услуги.

Менее ценные блага. Парадокс Гиффена (повышающаяся кривая спроса)

Эффект замещения всегда имеет одно направление: если относительная цена блага растет, то рациональный потребитель старается уменьшить его потребление. Именно он вносит основной вклад в понижающийся наклон кривой спроса. Эффект дохода может иметь разные направления при изменении цены.

Если направление эффекта дохода совпадает с направлением эффекта замещения, то такие товары называются нормальными. Предметы роскоши, т. е. блага, спрос на которые растет быстрее, чем доход, представляют собой частный случай таких благ.

Если направление эффекта дохода не совпадает с направлением эффекта замещения, противоположно ему, то такие товары называются менее ценными благами. Теоретически при этом возможна ситуация, когда эффект дохода перекрывает эффект замещения. Это значит, что кривая спроса имеет положительный наклон (позитивная кривая спроса) вопреки «закону спроса» и здравому смыслу. Такие теоретически возможные товары называются благами Гиффена.

Английский экономист и статистик Роберт Гиффен (1837—1910) описал ситуацию, когда повышение цены ведет к повышению величины спроса. Эта ситуация была названа эффектом Гиффена. Он наблюдал, как бедные рабочие семьи расширяют потребление картофеля, несмотря на его подорожание. Объяснение сводится к тому, что картофель занимал большую долю расходов на еду в бедных семьях. Другую пищу они могли себе позволить нечасто. И если происходил рост цен на картофель, бедная семья вынуждена была отказываться от покупки мяса и других полноценных продуктов и тратить весь свой небольшой доход на покупку такого товара, как картофель. Кривая спроса в этом случае имела бы положительный наклон.

Теория рациональных ожиданий

Если потребитель знает (ждет), что определенный товар подорожает, например автомобили, то он старается приобрести этот товар как можно быстрее.

Если потребитель знает (ждет), что определенный товар подешевеет (например компьютер), то он отложит покупку на будущее (системы скидок, распродажи).

Ожидания сильного подорожания товара может вызвать потребительский бум. Например, солевой бум в Росси в 2006 году. Ожидания значительного подорожания соли увеличили спрос на соль в несколько раз, у потребителей накопились запасы соли.

Теории потребления по Веблену

1. «Теория праздного класса» - чем дороже товар, тем больше на него спрос («праздный класс» - богатые люди которые не работают, живут на наследство или доходы других людей).

2. «Эффект клуба» – эффект подражания (правила потребления своего круга).

3. «Эффект сноба» - престижная дороговизна. У сноба тем меньше спрос, чем выше он у других людей.

4. «Эффект повального увлечения» - следование моде.

«Эффект футбольного поля» - бизнесмены – игроки, остальные ведут себя согласно своему классу. Богатые – занимают 1 ряд на футбольном поле, как зрители, бедные занимают последние ряды.