Концептуальный доклад

| Вид материала | Доклад |

- П. С. Гуревич новые книги наших коллег неповторимое своеобразие человека мень, 28.26kb.

- Марка Владимировича Раца «Концептуальный проект системы государственного управления»., 578.44kb.

- Концептуальный подход к системе нематериальной мотивации работников сельскохозяйственных, 179.4kb.

- Программа дисциплины концепции и концептуальный анализ в математике и гуманитарном, 335.24kb.

- Концептуальный проект веб-ориентированной географической информационной системы прогноза, 105.49kb.

- Социальная феноменология риска: концептуальный анализ, 327.02kb.

- Курсовая работа, 396.69kb.

- Молчание как семиозис в практике и мистике исихазма1 I. Эпистемологическая преамбула, 39.19kb.

- Эра бессмертных (концептуальный прогноз-проект), 505.9kb.

- Динамичная трансформация современных организаций происходит под влиянием глобализации,, 118.67kb.

4.2. Цели городского развития и системы городских индикаторов. Ранжирование индикаторов

4.2.1. Индикаторы реализации стратегических целей (ключевые индикаторы)

Методически правильным (в соответствии сущностной целью стратегического планирования городского развития) и социально оправданным является выбор городов в качестве важнейших стратегической целей городского развития рост уровня и качества жизни граждан. Под уровнем жизни населения (благосостоянием) принято понимать обеспеченность необходимыми материальными благами и услугами, или достигнутый уровень потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей. Кроме того, понятие «уровень жизни» расшифровывают представления об условиях жизни, а именно труде, быте и досуге, здоровье, образовании, состоянии природной среды, то есть то, что характеризует качество жизни. Вот почему использование оценок уровня и качества жизни населения представляется определяющим для формулирования стратегических целей плана.

В наиболее тщательно проработанных стратегиях городского развития мы наблюдаем именно такой подход к определению целей городского развития.

В

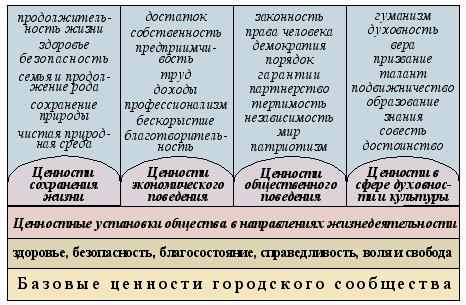

ыбор стратегий развития в значительной мере зависит от системы ценностей городского сообщества. Будучи усвоенными и признанными людьми, ценности создают типичные, устойчивые формы жизнедеятельности населения. Поэтому стратегический план должен содержать обоснование системы ценностей городского сообщества. Представления о качестве жизни в различных демографических, социально-профессиональных и культурных группах городского сообщества в зависимости от уклада жизни существенно отличаются. Однако неизменными остаются базовые ценности. Именно от них, например, отталкивались разработчики Стратегический план устойчивого развития г. Новосибирска (см. Рисунок 4.1 и 4.2.)

ыбор стратегий развития в значительной мере зависит от системы ценностей городского сообщества. Будучи усвоенными и признанными людьми, ценности создают типичные, устойчивые формы жизнедеятельности населения. Поэтому стратегический план должен содержать обоснование системы ценностей городского сообщества. Представления о качестве жизни в различных демографических, социально-профессиональных и культурных группах городского сообщества в зависимости от уклада жизни существенно отличаются. Однако неизменными остаются базовые ценности. Именно от них, например, отталкивались разработчики Стратегический план устойчивого развития г. Новосибирска (см. Рисунок 4.1 и 4.2.)Рисунок 4.1. Базовые ценности городского сообщества35

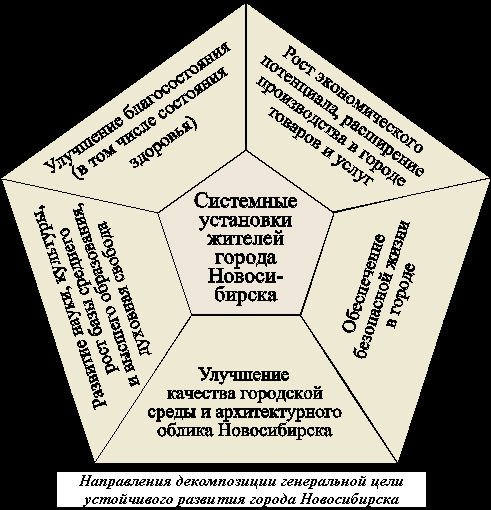

Рисунок 4.2.

Сущностной целью стратегического плана Новосибирска является «стабильное улучшение качества жизни (повышение уровня жизненного потенциала) всех слоев населения Новосибирска в процессе устойчивого развития города». Для определения направлений достижения сформулированной генеральной цели использованы представления о системных установках городских жителей, которые ожидают улучшения своего благосостояния в связи с развитием экономики города и ростом её потенциала, дальнейшим развитием в городе науки, культуры и системы образования, а также обеспечением безопасной жизни и улучшением качества городской среды.

Иногда, в стратегических планах развития городов, несмотря на то, что главной целью развития города совершенно обоснованно провозглашается повышение качества жизни населения, в систему стратегических целей развития города включается большой перечень направлений совершенствования социальной и экономической жизни, которые могли бы быть с полным основанием отнесены в систему задач.

Так, например, в Стратегии социально-экономического и пространственного развития г. Казани до 2015г. главная цель определена, как постоянное повышение качества жизни населения. Далее эта цель стратифицируется на три стратегических направления (см. Таблицу 4.4). . Из них только цели по направлению «Сплоченное общество» можно было бы отнести к отражающим качество жизни, а в разделе «Динамичная экономика» - Рост реальных располагаемых денежных доходов населения. Разумеется, все избранные направления опосредуют повышение качества жизни населения, но все-таки логика построения планового документа требует более четкого разделения целей и задач. Следует отметить тем не менее, что стратегия г.Казани - это наиболее тщательно подготовленный плановый документ. Что касается построения системы мониторинга целей, то в стратегии Казани, несмотря на обширность и выход за рамки характеристик качества жизни формулировок, индикаторы реализации целей определены очень точно и характеризуют именно качество жизни горожан, именно:

- рост уровня реальных доходов и заработной платы;

- рост отношения среднедушевого дохода и средней заработной платы к прожиточному минимуму, минимальному и рациональному потребительским бюджетам;

- рост продолжительности жизни, доли населения с высшим образованием, удельного веса студентов в общей численности молодежи, экономически активного населения,;

- снижение: уровня безработицы преступности и др.;

- увеличение обеспеченности населения жильем, жилищно-коммунальными и социальными услугами (в том числе жилой площадью, телефонной связью, учреждениями образования, культуры, здравоохранения и др.).

Таблица 4.4.

Система целей развития г. Казани до 2015г.36

| Миссия и главная цель развития г. Казани ПОСТОЯННОЕ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ | ||

| Устойчивая городская среда Последовательное совершенствование городской среды | Динамичная экономика Устойчивый экономический рост | Сплоченное общество Всестороннее развитие личности на основе улучшения качества, доступности и разнообразия услуг в сфере образования, культуры, здравоохранения; развитие гражданского общества, системы местного самоуправления |

| Совершенствование институциональных условий градостроительного развития Казани | Увеличение объемов инвестиций в развитие экономики и социальной сферы Рост реальных располагаемых денежных доходов населения Повышение уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции Развитие экспортоориентированных производств, увеличение объемов экспорта продукции казанских предприятий Формирование благоприятного хозяйственного климата Превращение бюджета в надежный инструмент реализации коллективных потребностей горожан | Создание столичной образовательной системы, соответствующей современным требованиям; укрепление позиции Казани как университетского центра Обеспечение доступности, разнообразия услуг социокультурной сферы, поддержание единства культурного пространства и сохранение культурно-исторического наследия города Охрана и укрепление здоровья горожан. Казань — лидер здорового образа жизни Смягчение негативных последствий бедности, уменьшение социального неравенства Сбалансированность социальной структуры города. Казань — пример полиэтнической гармонии Формирование гражданского общества и местного самоуправления |

Система характеристик качества жизни достаточно ограничена, но имеет большой набор показателей, которые отражают эти характеристики. Для международных сравнений городов и формирования целевых установок городских стратегий очень часто используется широко известный и упоминавшийся ранее нами набор индикаторов реализации Повестки дня Хабитат и Целей тысячелетия – Программных документов, выработанных мировым сообществом для оценки условий проживания населения в городах и предотвращения негативных последствий урбанизации.

В целом систему целевых установок этих документов можно рекомендовать для применения в городах России, но практически – это слишком агрегированный свод целевых установок, разработанных для всех стран мира, и в повседневной практике принятия решений он вряд ли будет технологичен. Кроме того, для определения целей городского развития хотелось бы более четкого отражения содержания «качество жизни» и исключения ряда узких и специальных позиций, которые вполне возможно отнести в разряд задач.

Методическая определенность понятия «качества жизни» позволяет предложить перечень стратегических целей, к достижению которых стремятся все города, но формулируют их по-разному. Наличие такого перечня внесет определенную четкость в разработку стратегий, позволит в будущем наладить мониторинг реализации планов и осуществлять межгородские сравнения. (Таблица 4.5).

Таблица 4.5.

Модель формирования стратегических целей плана

| Блоки целей | Стратегические цели |

| Здоровье и безопасность | Обеспечение возможностей для здоровой жизни. Обеспечение возможностей для безопасной жизни |

| Условия проживания | Обеспечение права домохозяйств на жилье соответствующей потребительной стоимости (адекватное жилье). Содействие росту уровня доступности жилья |

| Благосостояние | Обеспечение роста доходов горожан Обеспечение роста экономического потенциала города |

| Образование | Обеспечение роста уровня образования населения. |

| Реализация профессионального и творческого потенциала | Обеспечение роста занятости Содействие развитию малого и среднего бизнеса |

| Гражданское участие в управлении городом | Обеспечение прозрачности в управлении городом. Содействие развитию гражданского участия в управлении городом |

Здоровье и безопасность

В число индикаторов здоровой и безопасной жизни мы включаем индикаторы «Продолжительность жизни», «Возрастные коэффициенты смертности», «Стандартизированные коэффициенты смертности по причинам смерти».

Ожидаемая продолжительность жизни является наиболее адекватной обобщающей характеристикой современного уровня смертности во всех возрастах. Однако она не характеризует ни одно из реально живущих поколений, а представляет собой обобщающие показатели уровня смертности этого периода.

Наличие возрастных коэффициентов смертности в разбивке по полу и в динамике позволяет выделить группы населения, для которых характерны наиболее неблагоприятные тенденции смертности. В современной России это приобретает особенную актуальность в связи со сверхвысокой смертностью мужчин трудоспособных возрастов.

Стандартизированные коэффициенты смертности в разбивке по полу в динамике позволяют выделить основные причины неблагоприятных тенденций смертности. Возможные ограничения – неудовлетворительная кодировка причин смерти.

Условия проживания

В практике мониторинга и оценки потребительной стоимости жилья используются самые разнообразные показатели. Согласно методикам Хабитат обычно для этого используется индикатор «Капитальное жилье». Этот индикатор рассчитывается как доля домохозяйств, проживающих в капитальных зданиях, по отношению к общему числу домохозяйств. Соответственно, капитальными строениями считаются здания, размещенные на безопасных территориях, и являющиеся строениями, способными защитить проживающих в них людей от экстремальных климатических условий, таких как дождь, жара, холод, влажность. Опасным для проживания считается размещение жилых домов:

- в зонах подверженных оползням, землетрясениям, наводнениям;

- на свалках;

- около зон высокого промышленного загрязнения;

- около прочих зон риска, например, вблизи железных дорог, аэропортов, высоковольтных линий электропередач.

Должны учитываться следующие характеристики «капитальности» жилья:

- качество конструкций (материалы стен, перекрытий, кровли);

- соответствие постройки строительным нормам и правилам, постановлениям местной администрации.

Для сбора такой информации предлагается проводить выборочные обследования.

По-видимому, такой индикатор мало подходит для наших целей, поскольку ряд составляющих в нем мало соответствуют реалиям российских городов, а также из-за сложности сбора информации. Вместо него в исследованиях по городам часто используют показатель, который характеризует в процентном отношение долю жилищного фонда за вычетом ветхого и аварийного ко всему жилищному фонду. Нам представляется, что это показатель также мало информативен, поскольку статистика явно занижает показатели ветхого и аварийного жилищного фонда.

Логика подсказывает, что в условиях сокращения объемов капитального ремонта жилищного фонда и коммунальных сетей и сооружений в наиболее плачевном состоянии находится жилищный фонд ранних лет постройки и, чем быстрее будет обновляться жилищный фонд, тем лучше будут показатели капитальности, то есть надежности его конструкций и внутренних и внешних инженерных систем. Оппоненты могут возразить, в отношении того, что сейчас обеспеченные люди покупают квартиры в старых домах и делают там высококачественные ремонты. Но следует заметить, что никакой внутренний ремонт квартиры не спасет ее, если нарушится подача воды из-за неисправностей в системе разводки или на магистрали.

Таким образом, сегодня для оценки потребительной стоимости жилищного фонда мы предлагаем использовать показатели, характеризующие его по периодам постройки. «Омоложение» жилищного фонда в перспективе, безусловно, будет свидетельствовать об улучшении его качественных характеристик. Если ситуация с капитальным ремонтом в городах улучшится, возможно, в этот показатель необходимо будет вносить какие-то коэффициенты или заменить на другой (индикатор: «Качество жилья»).

Данный индикатор не требует расчета, но начинает работать только при рассмотрении его в ретроспективе и дальнейшем наблюдении за его изменением.

Разумеется, существует множество иных характеристик потребительной стоимости жилья, как плотность заселения квартир, наличие коммунальных удобств, эргономика, но как комплексный показатель для города данный индикатор вполне может быть применим.

Одним из важнейших индикаторов, характеризующих условия проживания, является уровень доступности жилья для населения на жилищном рынке. В самом общем виде его можно описать, как отношение медианное рыночной цены квартиры (жилой единицы) к медианному доходу домохозяйств в городе. Международный опыт свидетельствует о том, что, если это отношение поднимается выше 4,5 – 5,0, то жилье становится практически недоступно населению со средними доходами и операторами рынка жилья в этом случае являются только высоко доходные слои населения или богатые мигранты (индикатор «Доступность жилья»).

Благосостояние

Экономическая проблема, борьба за существование, за пропитание, всегда была первой наиболее острой проблемой для человечества. Экономическая теория с момента ее зарождения включала категорию «общественное благосостояние» в перечень важнейших предметов изучения. В самом общем виде под благосостоянием понимается наличие у населения страны, территориального образования (региона, города), социальной группы, семьи, отдельной личности необходимых для жизни материальных, социальных и духовных благ. Благосостояние находится в прямой зависимости от уровня развития производительных сил и характера экономических отношений. Чем выше уровень развития производительных сил, тем быстрее повышается благосостояние населения.

Не существует какого-то интегрального показателя оценки уровня общественного благосостояния сообществ людей, в нашем случае населения города, но эффективность развития экономического потенциала города оказывает, безусловно, прямое влияние на доходы населения, увеличивает число обеспеченных семей и уменьшает число малоимущих. В Таблице 4.12. указаны две стратегические цели, стремление к достижению которых будет оказывать решающее влияние на благосостояние населения города: обеспечение роста доходов горожан и рост экономического потенциала города. При этом следует отдавать себе отчет в том, что эта взаимосвязь не является прямой и зависит от многих факторов как макроэкономического, так социального и политического характера.

Индикаторами достижения этих целей избраны следующие:

- «Валовой городской продукт»

- «Соотношение медианных доходов домохозяйств с прожиточным минимумом»

Валовой городского продукт, является важнейшим показателем развития экономики города. Он отражает уровень инвестиций, эффективность работы государственных и частных предприятий, занятость. По своей сущности - это часть валового внутреннего продукта (ВВП) страны, произведенная в городе. Расчет валового городского продукта чрезвычайно сложен.

В ряде случаев трудно оценить точно, какой доход (или добавленная стоимость) был произведен именно в данном городе. Нередко результаты деятельности за пределами города учитываются именно в городе. Это накладывает известные ограничения на точность результатов. В ниже представленном индикаторе приводятся два способа расчета валового городского продукта. Более точный расчет (А) предполагает наличие информации об образовании валового внутреннего продукта на национальном уровне по отраслям экономики, которая содержится в национальных счетах. Используемая классификация отраслей представляет собой укрупненный вариант Международной стандартной классификации отраслей (SITC), соответствующие данные по отраслям относительно численности работающих в городе и на национальном уровне и заработной плате. Второй способ расчета значительно менее точен.

Рост экономического потенциала города и его эффективности во многом определяет объем предоставления населению общественных благ и тесно коррелирует с такой важно характеристикой благосостояния индивида, как доходы.

В российской статистике традиционно используется показатель денежных доходов населения и, соответственно, среднедушевой денежный доход, получаемый как частное от деления совокупных денежных доходов населения на общую численность населения. Учитывая то, что подавляющая часть граждан живет семьями, где доходы, как правило, более менее равномерно распределяются между членами семьи вне зависимости от доходов каждого, при оценке доходов населения было бы целесообразно оценивать их не как среднедушевые, а в расчете на домохозяйство.

При переписи 2002 г. под домохозяйством понимался один человек, живущий самостоятельно, или группа людей, проживающих в одном жилом помещении или его части, совместно обеспечивающих себя пищей и всем необходимым для жизни, то есть полностью или частично объединяющих и расходующих свои средства. Эти люди могут быть связаны отношениями родства или отношениями, вытекающими из брака, либо быть не родственниками, либо и теми и другими.

Домохозяйства, проживающие постоянно в обычных жилых помещениях – квартирах, отдельных домах (избах, сторожках, коттеджах или других одноквартирных строениях), комнатах в общежитиях неквартирного типа, других жилых помещениях и помещениях, приспособленных для жилья, - считались частными. Другие домохозяйства, проживающие в учреждениях социального и медицинского обслуживания, казармах, местах заключения, религиозных организациях, а также люди без определенного места жительства, бездомные считались коллективными. Совокупность проживающих в коллективных домохозяйств иначе называется "институциональным населением". Нас будут интересовать, прежде всего, частные домохозяйства.

К доходам домохозяйств относятся совокупные доходы членов домохозяйства из всех источников, включая оплату труда, пенсии, пособия, предпринимательские доходы, ренту (доходы от сдачи в аренду недвижимости) и стоимость всех поступлений в натуральной форме (например, продуктов питания).

Для расчета индикатора доходов домохозяйств мы будем использовать медианное значение доходов.

Располагая данными о распределении денежных доходов населения по группам с разными доходами можно, зная средний размер домохозяйства, перейти, соответственно, к медианному значению доходов домохозяйств.

Показатель медианных доходов традиционно широко используется в статистике, особенно за рубежом. По средствам его можно избавиться от влияния на расчетную единицу крайних минимальных и максимальных значений и понять, какова величина доходов домохозяйств большей части населения.

Таблица 4.6.

Определение медианных доходов домохозяйств

| | Совокупные денежные доходы населения, (%) | Совокупные денежные доходы населения, ( рубл.) | Доходы ( рубл./ человека ) | Доходы ( рубл. / домохозяйство ) | |||

| Денежные доходы населения | 100 | В | С = В/Р | С*Н | |||

| в том числе по 20-процентным группам населения | |||||||

| Первая | а1 | В1=В*а1/100 | с1=в1/(0,2*Р) | | |||

| Вторая | а2 | В2=В*а2/100 | с2=в2/(0,2*Р) | | |||

| Третья | а3 | В3=В*а3/100 | с3=в3/(0,2*Р) | с3*Н | |||

| Четвертая | а4 | В4=В*а4/100 | с4=в4/(0,2*Р) | | |||

| Пятая | а5 | В5=В*а5/100 | с5=в5/(0,2*Р) | | |||

Проиллюстрируем это на примере распределения денежных доходов населения по 20-процентным группам населения (Таблица 4.6.) , где

В - совокупные денежные доходы населения в рублях,

Р - численность населения, человек,

Н - средний размер домохозяйства, человек

Первая группа – это группа домохозяйств с наименьшими доходами, вторая – с наибольшими доходами.

Приблизительное значение среднего дохода домохозяйства - в крайней правой колонке по первой строке (С*Н), медианного дохода - в той же крайней правой колонке на строке, соответствующей третьей 20-процентной группе населения (с3*Н).

Медианный душевой доход населения может быть оценен непосредственно - по рассчитываемому статистическими службами ряду распределения населения по уровню доходов. Тогда необходимо найти значение ряда, которое делит население пополам - одна половина имеет доходы ниже этого значения, вторая - выше.

Динамика доходов домохозяйств, рассчитанная с поправкой на инфляцию может дать хорошую информацию о росте благосостояния граждан, однако было бы значительно более интересно увидеть, как параллельно этому процессу меняются показатели прожиточного минимума. В практике статистических оценок сравнивают обычно среднедушевые доходы, среднемесячную начисленную заработную плату и среднемесячный размер пении с прожиточным минимумом. Такие сравнения российская статистика делает по регионам.

Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку прожиточного минимума. Это натуральный набор продуктов питания, учитывающий диетологические ограничения и обеспечивающий минимально необходимое количество калорий, а также расходы на непродовольственные товары и услуги, налоги и обязательные платежи. Величина прожиточного минимума является показателем абсолютного измерения низких доходов с использованием нормативов потребления важнейших благ и услуг на минимально допустимом уровне.

Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально и устанавливается Правительством Российской Федерации – в целом по Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации – в субъектах Российской Федерации.37

Данные Таблицы 4.7 свидетельствуют о снижении бедности в нашей стране, но в то же время демонстрируют крайнее неблагополучие большой части населения.

Таблица 4.7.

Численность населения Российской Федерации с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума38

| | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |

| Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума: | | | | | | |

| млн. Человек | 36,5 | 42,3 | 40,0 | 35,6 | 29,3 | 25,2 |

| в процентах от общей численности населения | 24,8 | 29,0 | 27,5 | 24,6 | 20,3 | 17,6 |

Для оценки тенденций изменения доходов горожан предлагается индикатор, который показывает соотношение медианных доходов домохозяйств с величиной прожиточного минимума.

Образование

Образование – ключевой ресурс развития и повышения благосостояния человека, общества и страны. Поэтому вопросы образования занимают ведущее место программных документах мирового сообщества, которые касаются развития человеческого потенциала. Ограниченный доступ к образованию – это, как правило, одна из наиболее ярких форм проявления бедности. На Первой международной конференции, проведенной в рамках выполнения проекта «Содействие сокращению бедности в Ленинградской области» (Санкт-Петербург, 28-30 марта 2004г.) было отмечено, что среди слоев населения, которые квалифицируются как бедные, порядка 60% учится в средних специальных учебных заведениях и ПТУ, 40% - в высших учебных заведениях; среди не бедных соответственно 31 % - в первых, 69% - во вторых.39.

Для России образование, его качество и соответствие современным требованиям осознано как приоритет в контексте повышения конкурентоспособности российской экономики, благосостояния и качества жизни населения.

Формальный анализ уровня образования населения дает в России вполне благополучную картину. Охват начальным образованием детей соответствующих возрастов составлял в 2004г 95 %, охват средним образованием превосходит среднемировые значения. Однако, это не означает, что в систем образования отсутствуют проблемы. Среди них

- неравенство доступа к образованию и стартовых условий для детей из разных социальных слоев и разных регионов,

- низкий уровень вовлечения в образование детей с ограничениями по здоровью,

- дифференциация в качестве образовательных услуг,

- различия в финансировании образования по городам и регионам,

- отрыв образования от требований современной жизни,

- неудовлетворительный уровень связи профессионального образования и рынка труда.

Результаты, которые показывают российские школьники в международных исследованиях PISA и TIMS вызывают озабоченность. При всех сложностях сопоставлений между представителями стран с разными социо-культурными традициями проводимые рейтинги дают все-таки представление об уровне образования. В 2003г. по показателям математической грамотности учащиеся России заняли 29-31 место из 40 стран, по естественно- научной грамотности – 29-30, по «компетентности в решении проблем» - 25-30 место.40

Исследования показали, что качество предоставляемых образовательных услуг, например, в сфере среднего образования тесно связано с его финансированием. В то же время объем финансирования этих услуг по регионам, определяется, как правило, не уровнем развития региона или города, а приоритетами региональной и городской власти. 41 Исход из всего выше сказанного далее показан ключевой индикатор «Рост уровня образования», который включает несколько социально значимых показателей.

Реализация профессионального и творческого потенциала

Общим целям социального развития городов в полной мере отвечает создание и стимулирование создания возможностей для производительной занятости населения. Таким образом, было бы вполне логично включить в перечень ключевых индикаторов показатели по безработице (индикатор «Безработица». Безработица характеризует, прежде всего, формальный рынок труда, вместе с тем реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о большом сегменте неформальной занятости, то есть незарегистрированной трудовой деятельности. Данные Таблицы 4.8. свидетельствуют о динамике безработицы в России.

Таблица 4.8.

Численность безработных42 (тысяч человек)

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |

| Безработные – всего | 7059 | 6288 | 6270 | 5951 | 6116 | 5542 |

| Мужчины | 3745 | 3378 | 3323 | 3154 | 3073 | 2993 |

| Женщины | 3314 | 2910 | 2947 | 2797 | 3043 | 2549 |

| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года) - всего | 1037 | 1123 | 1500 | 1639 | 1920 | 1830 |

| Мужчины | 322 | 360 | 487 | 533 | 647 | 630 |

| Женщины | 715 | 763 | 1013 | 1106 | 1273 | 1200 |

| Из них безработные, которым назначено пособие по безработице – всего | 909 | 1007 | 1293 | 1305 | 1624 | 1570 |

| Мужчины | 285 | 328 | 418 | 415 | 544 | 536 |

| Женщины | 624 | 679 | 875 | 890 | 1080 | 1034 |

По используемому сегодня определению МОТ, безработица рассчитывается как частное от деления всех безработных (в стране или городе) на численность соответствующей рабочей силы, которая, в свою очередь, представляет собой сумму занятых и безработных. В соответствии с действующей резолюцией 13-ой Международной конференции статистиков по труду, безработными считаются трудоспособные лица, не имеющие работы, но ищущие ее на протяжении некоторого периода и готовые приступить к ней в данный момент.

Реализация профессионального и творческого потенциала населения города тесно связана с развитием малого и среднего бизнеса. Индикатор содействия развитию малого и среднего бизнеса, с одной стороны должен отражать рост численности и масштабов подобного рода предприятий, а с другой стороны численность организованных, по - существу, в малые предприятия граждан и индивидуальных предпринимателей, которые не зарегистрировали свою деятельность (индикатор «Малый и средний бизнес в экономике городов»). Рост неформального сектора в малом и среднем бизнесе является следствием роста рабочей силы и активности граждан при недостаточном расширении возможностей приложения труда. Свободный от вмешательства государства, он предоставляет большую свободу действия, направляя рабочую силу в более эффективные сферы приложения труда. Возрастающая роль неформального сектора предполагает введение институциональных изменений с целью обеспечения более гибкой налоговой политики, лучших условий кредитования малого бизнеса и законодательного регламентирования прав граждан, занятых в этом секторе экономики.

Гражданское участие в управлении городом

Гражданское участие в местном самоуправлении является важной составляющей демократии и способствует лучшему пониманию руководства города нужд и потребностей населения. Не случайно в параграфе 182 Повестки дня Хабитат как важнейшая цель городского развития провозглашается необходимость обеспечения широкого участия всех слоев населения в процессах принятия решений, выполнения и мониторинга принятых стратегий и программ развития.

Эффективность управления городом во многом зависит от прозрачности и подотчетности управляющих структур, что обеспечивается гражданской заинтересованностью и участием в управлении городом (индикаторы «Участие граждан в управлении городом» и «Прозрачность управления городом»).

4.2.2. Индикаторы реализации задач (основные индикаторы), целевых программ (вспомогательные индикаторы) и индикаторы управления реализацией плана

Индикаторы реализации задач (основные индикаторы)

Стратегические цели в процессе планирования диверсифицируются в конкретные задачи городского развития, которые в свою очередь делятся на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Мониторинг их реализации, таким образом, фокусируется на оценке более детальных установок для достижения целей. Разработка системы индикаторов оценки задач требует ее точной подгонки под конкретные задачи, отражая сущность получаемых результатов. Это позволяет при проведении оценки дать адекватную информацию относительно реализации плана.

Содержание стратегических целей развития городов при всем разнообразии формулировок имеет много общего. Это позволило нам показать в предыдущем разделе процесс формирования систем индикаторов оценки стратегических целей, используя наиболее значимые практически для всех городов установки, отражающие их стремление выбрать оптимальные направления улучшения качества жизни горожан.

При разработке задач реализации целей каждый город выбирает свой путь, определяющийся стартовыми условиями, характером хозяйственной деятельности, демографической ситуацией и многими другими факторами, которые влияют на траектории преобразований.

Из Таблицы 4.9 ясно, что система постановки задач, а, следовательно, индикаторов их реализации может существенно разниться по городам. Не подвергая в данном случае анализу формулировки поставленных задач, показанных в таблице, можно сказать, что все они способствуют достижению стратегической цели.

Таблица 4.9.

| Обеспечение роста уровня образования населения | |

| Задачи: Пример 1. | Задачи. Пример 2. |

| Создание новых образовательных учреждений | Преодоление отрицательной динамики приема в вузы и учреждения начального профессионального образования |

| Создание системы повышения квалификации работников образовательных учреждений. | Преодоление структурного дисбаланса рынка труда и рынка образовательных услуг |

| Укрепление связи высших учебных учреждений и университетов со средними школами | Развитие сектора платных дополнительных образовательных услуг, выделение элитного сегмента в системе образования |

| Распространение технологий дистанционного обучения | Развитие академической мобильности по вертикали и горизонтали системы образования |

| Обеспечение поддержки прикладной и фундаментальной науки | |

Таким образом, предложить для мониторинга задач какую-то единую систему индикаторов практически невозможно, но вполне реально определить критерии формирования этих систем. Мы выделяем три таких критерия.

Разделение систем индикатор в зависимости от времени реализации задачи

Поскольку задачи для достижения стратегических целей могут трансформироваться во времени, то было бы вполне естественным разделить соответственно этому и показатели реализации задач на индикаторы реализации долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных задач. При этом в первую очередь следует определить круг индикаторов реализации краткосрочных задач, а затем уже, если это возможно на этапе разработки плана: среднесрочных и долгосрочных.

Мониторинг динамики перемен

Следует учитывать то, что задачи – это не программные установки, в которых задается некий количественный норматив, а конкретизированные стратегические цели, которые задают содержание и порядок реализации этих целей. Соответственно этому индикаторы реализации задач имеют количественные значения, смысл которых в отслеживании динамики изменений, или качественные характеристик, описывающие перемены.

Полнота мониторинга задач

Совершенно ясно, что по ряду направлений стратегий, многое зависит не только от возможностей городского сообщества: администрации города, бизнеса и отдельных граждан. Некоторые очень важные проблемы могут быть решены только при правовой или финансовой поддержке со стороны региона или центра, что определяется законодательством. Если решение задач зависят от внешних факторов, то, на наш взгляд, такая ситуация не может быть основанием для исключения этой проблемы из перечня задач. В этом случае, необходимо понять в какой части проблема может преодолеваться на уровне города и какой инструмент взаимодействия с другими уровнями власти следует избрать, чтобы в максимальной степени приблизить ее решение. Пренебрежение этим принципом может привести к сокрытию ряда серьезных проблем, а, следовательно, препятствовать поиску их решений. Построение индикаторов в этом случае должно всесторонне отражать возможности достижения задач. В них должны быть показаны источники финансирования или указаны институциональные решения, которые приняты или заторможены различными ответственными за их принятие структурами или органами власти.

Процесс формирования систем индикаторов для мониторинга реализации задач стратегического плана аналогичен тому, который применялся для формирования ключевых индикаторов оценки стратегических целей.

Индикаторы реализации целевых программ (вспомогательные индикаторы) и индикаторы управления реализацией плана

Важную роль в осуществлении целенаправленной политики и комплексном решении проблем городского развития играет программный подход, поскольку программа фиксирует временные, финансовые и прочие аспекты реализации конкретных мероприятий и работ.

Целевые программы могут обеспечивать решение одной или нескольких задачи и в рамках выполнения стратегического плана и должны отвечать следующим требованиям.

Пакет целевых программы должен соответствовать всему комплексу стратегических целей и задач.

Программные документы должны содержать систему инструментов, обеспечивающих эффективность их реализации программы.

Программные документы должны включать систему нормативов достижения задач программы.

Программы должны содержать перечень мероприятий административной поддержки и нормативно-правовых документов по их реализации

В соответствии с выше названными требованиями формируется система индикаторов подготовки и реализации целевых программ (система вспомогательных индикаторов стратегического плана), а также индикаторы управления реализацией стратегического плана (индикаторы «Соответствие Целевой программы задаче (или комплексу задач) стратегического плана», «Эффективность механизма реализации Целевой программы», «Нормативы достижения задач программы», «Административная и нормативно-правовая поддержка реализации программы»).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ (ПОКАЗАТЕЛИ), СОБРАННЫЕ ПО КРУПНЫМ ГОРОДАМ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РАСЧЕТА ИНДИКАТОРОВ

1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДИКАТОРОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ

Таблица 1.1