Щербицкий Евгений Павлович в 1965 г окончил кгпи. Доцент кафедры экономической географии. Отличник народного просвещения рф, награжден грамотой морф

| Вид материала | Документы |

| Библиографический список и примечания Эволюция «малых» жанров в литературе сибири Современные тенденции вольной борьбы Региональное экологическое образование Вариант модели региональной системы |

- Султанов Адгам Яхиевич кандидат физ мат наук, доцент, отличник народного образования,, 70.81kb.

- Методика преподавания математики в высшей школе. Телефон кафедры, 21.08kb.

- Формирование культуры здорового образа жизни учащихся в условиях здоровьесберегающей, 55.5kb.

- Автобиография Комаров А. А. учитель технологии гоу сош №1973, 25.42kb.

- Профессорско-преподавательский состав кафедры экономики, финансов и бухгалтерского, 325.83kb.

- А. С. Пушкина Составитель: Смирнова, 71.42kb.

- Учебная программа для специальности: 1-31 02 01 География направление 1- 31 02 01-02, 159.07kb.

- Учебная программа для специальности: 1-31 02 01 География по направлению 1-31 02 01-02, 311.94kb.

- Донец Любовь Алексеевна имеет педагогический стаж работы 35 лет, по должности учитель, 29.25kb.

- Программа элективного курса по литературе «Драма как род литературы. Русский драматический, 195.8kb.

Библиографический список и примечания

- Быконя Г.Ф., Шорохов Л.П. Город у Красного Яра: Документы и материалы по истории Красноярска XVII-XVIII вв. – Красноярск, 1981. – С. 53-56.

- Быконя Г.Ф., Федоров И.Г. Сколько же лет Овсянке? // Красноярский рабочий. – 1997. – 31 мая. – С. 7.

- РГАДА, ф. 204, on. 4, д. 255, лл. 6-8.

- Бахрушин С. В. Очерки по истории Красноярского уезда в XVII в. – Научные труды, 1959. – Т. 4. – С. 107.

- РГАДА, ф. 204, Стб. 1288, лл.147-150.

- Быконя Г.Ф. Заселение русскими Приенисейского края в XVIII в. – Новосибирск, 1981. – С. 244-245.

- Федоров И.Г. Овсянские истории. – Красноярск, 2000. – С. 6.

- Ремезов С.У. Чертежная книга Сибири 1701 года. – СПб., 1871.

- Быконя Г.Ф. Заселение русскими Приенисейского края в XVIII в. – Новосибирск, 1981. – С. 85.

- С.П. Крашенинников в Сибири. Неопубликованные материалы. –М.; Л., 1966. – С. 62-64.

- Gmelin G. Reise durch Sibirien von dem Jahr 1733 bis 1743. Gottingen, 1751. – Tell 1. – S. 364-366.

- Messerschmidt D.G. Forschungreise durch Sibirien (1720-1727). – Berlin. 1962. – Teil l. – S. 185-188,329-333.

- Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства. СПб., 1786. – Ч. 2. Кн. 2. – С. 489-492.

- Быконя Г.Ф. Заселение русскими Приенисейского края в XVIII в. – Новосибирск, 1981. – С. 141-142.

- Енисейская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. – СПб., 1864. – С. 4-9.

- Пестов И.С. Записки об Енисейской губернии. – М., 1833. – С. 49-51.

- ГПБ. им Салтыкова-Щедрина, ф. 731, on. 1., д. 497, л. 10.

- ГАКК. ф. 595, on. 1, д. 5702, лл. 7-11.

- Лисовский Н. Сибирский художник Д. И. Каратанов. – Красноярск, 1974. – С. 93-94.

- ГАКК, ф. 104, on. 1, д. 7, лл. 8-14. ККМ.оп. 1,д.564,лл. 1-23.

- Енисейские епархиальные ведомости. – № 9. – Красноярск, 1916. – С. 2-3.

- ККМ,о/ф. 7886/117.

- ГАКК, ф. 505, on. 1, д. 173, лл. 65-73.

- Виговский В.А. Свет над Овсянкой // Огни Енисея. – 1977. – № 136. - С. 3.

- Фёдоров И.Г., Швецова В.Г. Памятные даты Дивногорска 1888-1999. – Красноярск, 2000. – С. 34.

- Дубровин Л.И., Преображенская М.А. Русские и советские названия на картах Антарктики. – Л, 1976. – С.75.

ЭВОЛЮЦИЯ «МАЛЫХ» ЖАНРОВ В ЛИТЕРАТУРЕ СИБИРИ

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Лесничёва О.К.

Лесничёва Ольга Константиновна – выпускница историко-филологического факультета КГПИ. С 1991 года читает лекционные курсы: «Мировая детская литература», «История зарубежной литературы», «Методика преподавания литературы в средней школе». Имеет публикации по сибирской литературе и методике преподавания литературы в вузе.

На протяжении длительного времени филологическая наука проявляет стабильный интерес к региональным, периферийным литературным явлениям.

Ю.М. Лотман в статье «О содержании и структуре понятия «художественная литература» освещает истоки и причины обращения специалистов к проблеме массовой литературы. «Интерес к массовой литературе возник в русском классическом литературоведении как противодействие романтической традиции изучения «великих» писателей, изолированных от окружающей эпохи и противопоставленных ей» [7].

Исследователь А.Я. Гуревич, следуя «демократической» традиции в историографии, указывает на невозможность постичь законы мышления «масс» без внимания к тексту «второго ряда». «Если под «культурой», как это традиционно принято, понимать исключительно или преимущественно шедевры, то их анализ едва ли раскроет историку миросозерцание широких слоёв населения. Изменение же угла зрения, сосредоточение внимания на всех «составляющих» общества, включая необразованных и неграмотных, неизбежно влечёт за собой и иной отбор источников, которые надлежит изучать для того, чтобы проникнуть в недра народного сознания» [2].

Исследование региональных литератур даёт ценные результаты и значительно проясняет роль и место культурной периферии в общем контексте данной национальной культуры. К литературным явлениям русской провинции интерес проявляется постоянный.

Литература Сибири является одной из наиболее освоенных областей отечественной филологии, обладающей существенными научными традициями. Различные её аспекты и периоды представлены в работах М.К. Азадовского, Е.И. Дергачёвой-Скоп, Г.Ф. Кунгурова, Ю.С. Постнова, Е.К. Ромодановской, Б.А. Чмыхало, К.В. Анисимова и других исследователей. Значительным достижением стал выпуск в 1960 – 1980-е годы академических изданий «История Сибири» и «Очерки русской литературы Сибири».

Однако значительные временные отрезки регионального литературного процесса, такие, например, как конец XIX – начало XX веков оказываются исследованными лишь частично. Основная роль в освещении культурной ситуации в Сибири 1900 – 1907 годах принадлежит работам В.П. Трушкина и Н.Н. Яновского.

Самой объёмной монографией, посвящённой литературе Сибири рубежа веков, является книга В.П. Трушкина «Пути и судьбы». В работе систематизирован огромный, ранее не изученный историко-литературный материал, подробно описаны биографии сибирских литераторов 1900 – 1910-х годов. Учёному принадлежат ценные наблюдения, касающиеся, например, особенностей писательского быта в Сибири начала XX века. Так, Трушкин указывает, что большинство авторов обладает одинаковым «писательским типом», стабильным набором тем [11].

Таким образом, рассматривая эволюцию «малых» жанров в литературе Сибири конца XIX – начала XX веков необходимо учитывать: во-первых, тот фактор, что региональная литература есть неотъемлемая часть национальной литературы. Она входит в сферу исторического бытия в качестве своеобразной «подсистемы», обладающей существенными внутренними связями как в синхронном, так и в диахронном аспектах. Во-вторых, место и роль региональной литературы в историко-литературном процессе исторически изменчивы и зависят от уровня её развития. В-третьих, жизнь жанра характеризуется сложностью. Вектор развития определяется творческой индивидуальностью писателя. Однако для историко-литературного процесса важными являются и «второстепенные» авторы как закрепление в массовом сознании уже достигнутой эстетики, как признак демократизации литературы.

Наблюдения над сибирской литературой конца XIX – начала XX веков даёт почву для размышлений о судьбе «малых» жанров.

В теоретическом плане рассказ в достаточной степени изучен: его особенности как жанровой формы и общие направления развития осмысливаются в работах Э.А. Шубина, А.В. Огнева, В.П. Скобелева и др.

По мнению многих исследователей, отчётливым признаком жанра рассказа является малый объём текста, то есть его краткость. Однако они понимают её по-разному: либо просто как внешний фактор – длинный или короткий, либо как критерий, обусловливающий содержательную форму рассказа. Например, как справедливо определяет А.В. Огнев, малый объём диктуется особым предметом изображения, рассказ «перерабатывает малое количество информационного материала; для него характерны малое событие, малый охват времени, пространства, малое количество лиц» [8]. Здесь суть не в размере как внешнем признаке, а в составных элементах внутренней структуры произведения.

Подобное мнение укрепляется и представлением об определённой модели мира в малой форме эпического рода. Общеизвестно, что рассказ становится доминирующим в литературе в переломные моменты истории, когда трудно найти романную концепцию, поскольку писатель ещё не может увидеть и осмыслить новые общественные явления в целом, в их перспективе, и рассказ с его сосредоточённостью на чём-то одном, что подчас открывает противоречие, определяющее сущность человека и времени, способен заменить крупные прозаические формы. При этом рассказ обладает возможностью через один момент из жизни раскрывать типическое, обобщать явления действительности. Вот в чём заключается главная специфика жанра рассказа. По словам Н.Л.Лейдермана, «цель рассказа – в одном единственном миге собрать, понять и объяснить всю жизнь».

Рассказ имеет и свои собственные способы изображения жизни, которые отличаются от используемых в крупных жанрах. Они, прежде всего, обусловлены центростремительностью рассказа, концентрированностью, нацеленностью его структуры в одну точку. Поэтому для рассказа характерна одна сюжетная линия, движимая одним конфликтом.

Концентрированность всех выразительных средств, направленных на решение одного конфликта, в свою очередь, обеспечивает эмоциональную эффективность рассказа. «Рассказ по своей жанровой природе должен усваиваться сразу и целиком, как бы «в один глоток» (Ю. Нагибин).

Для изучения рассказа как жанра актуальным является вопрос внутрижанровой классификации. В литературоведении и критике много различных субъективных подходов к этой проблеме. Рассказы выделяются по пафосу, родовому признаку, тематике, специфике повествования, форме психологизма, типу сюжетно-композиционной модели, стилевым традициям и так далее. При этом следует подчеркнуть, что чётко разграничить жанровые разновидности, получить их в «чистом» виде трудно, поскольку сам процесс развития рассказа, свидетельствующий о постоянно протекающей жанровой дифференциации и интеграции, не поддаётся абсолютному определению в силу своей динамичности. При этом рассказ эволюционирует от субъективного или очерково-аналитического изображения к синтетическому, художественному обобщению, более глубокому осмыслению отношений человека и времени в жанрах эпических.

В литературе Сибири ведущими жанрами на рубеже веков становятся рассказ и очерк. При этом жанровые границы их трудно определить и разъединить. Тем не менее этнографическая насыщенность сибирской литературы конца XIX – начала XX веков ни в ком не вызывает сомнений. Так, М.К. Азадовский все произведения сибирских писателей до 30-х годов XIX века относит к «этнографической экзотике». И. Гольдберг считает, что творчество писателей-сибиряков вплоть до революции 1905 года – «чистая этнография». Формирование «сибирской литературы» как особого явления, обладающего внутренней системностью, он относит к началу XX века.

Этнографическая направленность литературы Сибири объективно создавалась целым рядом социальных причин, а также и внутренней логикой развития литературного процесса.

Путь развития литературы Сибири – от литературы «экзотического этнографизма» к этнографизму «бытописательскому» и далее к «социальному этнографизму». При этом нельзя забывать о том, что этнографизм в любой из вышеперечисленных форм несёт в себе элемент социальности и в сибирской беллетристике выступает не только как способ художественного познания жизни, как поэтическое средство изображения действительности, но и явление во всех своих формах, категориях социального характера. Таким образом, этнографизм и бытописательство способствовали расширению идейного содержания произведения.

Постепенно рассказ уходит из очерка, освобождается от этнографичности, теряет очерковую окраску. Очерк уходит в сторону художественности, лиризма, хотя в нём сохраняется тяга к местному колориту. Именно в очерке вспоследствии возобладает новая концепция литературы Сибири.

В начале XX века «сибирская литература» оформилась как особое явление, обладающее внутренней системностью. Определяя данный этап, Б.Жеребцов писал: «Мы стоим перед крупным литературным явлением, которому по всей справедливости может быть дано название «Молодой Сибири»… Своеобразный сибирский пейзаж…, своеобразно под его влиянием сложившаяся душа сибиряка, особые социальные условия, порождающие особых людей, весь склад быта, деревенского и городского – всё это ищет своего отражения в художественных образах…» [5]. «Молодая Сибирь» могла претендовать на «новое слово» в русской литературе.

«Массовая беллетристика» в сибирских газетах была в основном представлена рассказом, что вполне подтверждает общую тенденцию. В ней ведущую роль играли произведения на крестьянскую тему. Показ жизни сибирской деревни в «массовой беллетристике» подчёркнуто социологичен, для него характерна жёсткая схема расстановки героев, опора на типическое, индивидуальное. Таким образом, крестьянская тема развивалась на грани «образа и публицистики» (В.Г. Короленко), где автор стремился к «невыдуманности» ситуаций (часто встречается подзаголовок – «с натуры»).

Перерабатывая ещё не устоявшийся жизненный материал, рассказ отличался особой мобильностью. Само движение (дорожные впечатления, путь и т.д.) часто выступало сюжетообразующим фактором. В центре внимания писателей-сибиряков – исследование духовности человека из народа, стремление показать рождение и становление новых нравственных ценностей, формирование нового человека. Сибирские писатели, отдавая дань времени, стремятся отобрать из бесчисленного множества жизненных явлений объективное, общезначимое, типичное, что имеет социальное значение и вызывает общественный интерес. Это удивительное чувство нового, актуального, характерного для «сибирики» ярко проявилось в жанре рассказа.

Круг тем, которые поднимают местные авторы, довольно широк. Специфически «сибирской» стала тема каторги и ссылки. Через Красноярск проходил каторжный путь. Из красноярской тюрьмы ссыльные этапом шли на север – в Енисейск и Туруханский край. Вследствие чего данная тема звучала обвинительным актом против самодержавия, душившего свободную мысль.

Из отдельных рассказов, исследующих сибирскую действительность начала XX века, складывалась страшная в своей правдивости картина. Драматизм русской жизни обращал на себя внимание художников слова. Сибирские писатели стремились лучше узнать мир людей, отвергнутых обществом, обстоятельствами. К этому их обязывал гражданский долг. Они наглядно продемонстрировали, как общественное бытие трагически сказывается на бытии отдельного человека.

Постигались мышление, самосознание, психологическая сложность не только массы, но и неповторимой индивидуальной судьбы, что требовало иных способов психологического анализа. Абаканский А. «Третий перевод», В.Б. «Герой подполья» (из тюремных эскизов), В.Б. «В одиночке», В.З. «Заключённый» (психологический этюд), Кларин М.С. «В тюрьме» (эскиз), «Сибиряк» «Побег» (рассказ), Терентьев К. «Вдали от родных» и др.

Рассказ К. Терентьева «Вдали от родных» пронизан чувством тоски, грусти, безысходности. Одиночная камера. Бессрочная каторга. «Беспредельная грусть, точно змея, подтачивала сердце…» Арестант молод, но мечтает о смерти. «Хоть бы скорее умереть, – шептали мои побледневшие губы, – ведь я заживо умер…»

Возникает тема духовного одиночества, которая порой перемещается в план общественных отношений, тем самым раскрывается как признак явного неблагополучия общества, в котором человек окружён непроницаемой стеной лжи, равнодушия, жестокости. Явно ощущается диссонанс между человеком и окружающим его миром. Трагизм и ужас ссыльно-каторжного существования заключается, прежде всего, в развращающем влиянии общей атмосферы неуважения к человеческому достоинству, унижения личности. Вот почему среди вопиющих ужасов каторжной жизни, таких, как телесное наказание, писатели порой замечают, казалось бы, «невинные», «безобидные» формы неуважения к человеку: каторжники обязаны за пятьдесят шагов снимать шапку перед начальством, тюрьмы пропитаны гнилым запахом, переполнены людьми, где на нарах спят вместе каторжные и «сводные» женщины, пришедшие за своими мужьями, а рядом дети… Слышны омерзительная ругань, звон кандалов. Тем не менее в этих произведениях местные авторы ещё острее, чем в произведениях другой тематики, стремятся к разрешению нравственно-этических проблем.

Отражая идейные поиски своего времени, писатели не забывали о высшей цели – возродить духовную атмосферу мира. К этому стремится Рыбак-Манский в рассказе «Выстрел»; А. Недюженский в рассказе «Одиночество» с горечью восклицает: «Люди, которые нас окружают, холодные и равнодушные… Они похожи на «бездушных кукол», в которых давно умерли все человеческие чувства. Речь их бесцветна, скучна. Смерть казалась желанной и прекрасной». Герой отвергает жизнь вполжизни. Такая жизнь недостойна человека, не смерть желанна, а жизнь невыносима. Не случайно автор не даёт имени своему герою, тем самым желая показать, что данный случай типичен, повсеместен.

Газета «Голос Сибири» 5 мая 1906 года опубликовала письмо рабочих, содержащихся в красноярской тюрьме, под названием «Вопль заключённых». Вот некоторые выдержки из этого письма: «Мы страдаем, изнывая в застенках душной тюрьмы. Мы лишены свободы, воздуха и света… Мы оторваны от прав свободного гражданина…» Однако в заключительных строках письма звучит вера в близкое обновление России: «Но мы верим, что взойдёт свободная заря и рассеет мертвящий мрак, который целые века висит над головами угнетённого народа; придёт время, перестанет литься кровь, и тогда обновлённая Россия сама отворит двери душных казематов и собьёт оковы с ног страдальцев… И с этой верой в жизнь мы будем стойко переносить все удары железного произвола». В этих строках ни капли сомнения, ни капли раскаяния, а лишь боль и вера в гражданина! Вера в Россию!

Сибирские писатели ставили вопрос о новом поколении людей, об их поисках разумной практической деятельности, не совместимой с инертностью. За внешне бесстрастной фактологичностью часто скрыты яростное возмущение насилием над человеческой личностью, требование сочувствия к обездоленным. В сибирских рассказах воссозданы образы людей из народа – крестьян, бродяг, беглых, ушедших с каторги и бредущих по сибирской тайге, инородцев. Главное в них – тяга к «волюшке», привязанность к памяти о родных краях, готовность к безоглядной дерзости в своём стремлении к воле.

Юрка Высокий («Жертва хлеба»), Н. Цыханский («Неправда жизни»), К. Шинкарёв («Перед рассветом»), И. Барышев («Море житейское»), В.М. Дмитриев-Изгнанник («Сытый голодного не разумеет»), П. Кузьмин («Яшка Киргиз»), «Неугомонный» («Яшка Якут» (из хроники Олёкминской золотой тайги), «Несвой» («Жертвы времени»), А. Сальстрем («Экзекуция» (наброски из сибирской жизни)), Михаил Северный («Пожил» (с натуры)) и другие сибирские писатели воссоздают незабываемые образы своих современников.

Нравственно-этический подход в раскрытии характеров был одним из способов исследования различных типов народного сознания, осмысления духовной жизни далеко не однородной крестьянской массы в её противоречивых исканиях на пути обретения истины.

Тема войны с Японией становится одной из животрепещущих на страницах сибирских газет. Со всей беспощадностью писатели обнажили глубокий кризис самодержавия – с одной стороны, и подлинный героизм и истинную человечность простых солдат – с другой. Под пером писателей Н. Симбирского, Н. Лайлева, А. Шемякина, Веселовского встают потрясающие душу картины.

В рассказе Н. Симбирского «Два Ивана» в центральном эпизоде идёт проверка героев на прочность «силы духа» в критической ситуации. Автор воссоздаёт образы двух Иванов. Один родом из Костромы, другой – из Вологды, обоих взяли на флот. Попали на один миноносец. Службу несли исправно… Порт-Артур как вымер. На рейде ни огня,… «жуть какая-то носится в этой темноте». Два Ивана находятся на передовом посту. «Врага бы не проморгать: хитёр японец, – рассуждают Иваны. Не спят Иваны, – чуется им враг впереди…» И вот началось! Врага увидали… На миноносце всё ожило разом… «Оба Ивана дрались, как львы, но навалился враг силой и одолел». Ясно осознали Иваны – «хоть и уберёг их Господь от смерти в бою, а умирать всё же надо». И под самым носом торжествующего врага Иваны нырнули в глубь судна и накрепко заперлись изнутри. Изумился японец: «Что за чудаки! Сдавайтесь – судно наше! Нас тысячи – вас двое. Предлагаем вам почётный плен: мы нация цивилизованная…» Ни звуком не ответили Иваны… К смерти готовились… Враг торжествовал. Первое русское судно целиком в плен взято! Но не всё смогли просчитать японцы. В то время, когда враг торжествовал, помолились Иваны и открыли вход воде в судно. Быстро стал спускаться миноносец на морское дно, еле успели японцы буксир отрезать. Изумился мир беззаветному геройству двух Иванов. И с великой гордостью и болью звучат слова автора: «Жить не умеет русский мужик, а умирать умеет…»

В сибирской беллетристике нашёл своё отражение и мир золотопромышленников. Не случайно на первый план выдвигается выхваченный из самой действительности персонаж – золотопромышленник. Неизвестный автор под псевдонимом «Неугомонный» в рассказе «Золотопромышленник» колоритно воссоздаёт образ Сибирякова. Автор акцентирует внимание читателя на портретной характеристике героя: «Одет он был в синюю засаленную блузу, шаровары, из-под которых торчали грязные ноги в стоптанных опорках…» Внешний вид золотопромышленника поражает читателя не меньше, чем описание дома, где живёт Сибиряков: «Домишко его покосился и врос в землю до самых окон». Психологически тонко воспроизводит автор внутренний мир золотопромышленника. При этом описательность преодолевается прямыми публицистическими выпадами, действенной авторской оценкой. Явственно ощутим сарказм в изображении внутреннего мира героя: невежественность, алчная скупость, хвастовство, мотовство, враждебность, жестокость свойственны герою. Автор замечает: «В субботу он наряжается и уходит… Вечером возвращается без фуражки, из кармана выглядывает два горлышка, на губах запеклась кровь, но вид бодрый». И далее. «Сторонись, золотопромышленник идёт! Известный всей Сибири! Вы думаете, я беден? Как бы не так! А чьи на Витиме прииски-то золотые? (7 приисков). У меня один управляющий двадцать тысяч получает. У меня три парохода на Лене бегают… Плюну на всё, возьму вот, да и махну в Иркутск. В банке-то у меня миллионы лежат. Куда хочу, туда и лечу!» Придя домой, начинает истязать свою жену Агафью. Кричит, ругается, бьёт её, пока та не вырвется и не убежит. Затем засыпает. Сон длится ровно сутки. В воскресенье в доме Сибиряковых тишь да гладь. Жена бегает вокруг мужа, опохмеляет. В финале рассказа автор иронично замечает: «Мир спускается на крыльцо Сибирякова – до следующей субботы».

Наиболее часто писатели-сибиряки обращались к «инородческой» теме. В разработке данной темы ярко проявилась критическая устремлённость местных авторов. Героями рассказов становятся буряты, тунгусы, якуты. Писатели отмечают трудолюбие, доброту, отзывчивость, гостеприимство сибирских аборигенов. Реалистически правдиво, без прикрас местные авторы стремятся показать в то же время бедственное положение инородцев, их беззащитность: «… и на благодатных местах Приамурья, и в тундрах Туруханского и Нарымского краёв инородцу положен предел умирать» (И. Лебедев).

«Неугомонный» в рассказе «Яшка Якут» воссоздаёт образ мальчика, «которого не обидел разве только комар, да и то потому, что жало его не язвило до сердца…» Однако и он не выдерживает гонений. «Он исчез навсегда из Олёкминской тайги!».

Без прикрас В. Анучин в рассказе «Худо есть!» пишет, как русские в корыстных целях спаивают туземное население. Герой рассказа Хасан-Табу живёт бедно, у него «дети пищат от голода, как слепые щенята, жена иссохла, как старая кожа… «Люди говорят: «Скверный человек Хасан-Табу, лентяй, пьяница». А разве это правда? Разве он виноват, что пьянеет от русской водки? Разве он виноват, что злой человек за водку отнял у него ружьё? Хасан-Табу думал, что его угощают, а теперь ему не с чем идти на охоту, и он не принесёт домой мяса… Герой рассказа рассуждает о человеческой доброте, мечтает о лучшей доле… «И зачем всё это так? Разве Великому Духу жаль было сделать сердце человека только добрым? Почему он не прогонит всех злых духов в подземелье? Тогда бы не было в тундре злых людей… И мечты Хасан-Табу зароились, как те снежинки, что кружились над ними, гонимые ветром…» Финал рассказа вновь трагичен. «Худо есть… Худо есть, словно в забытьи бормочет Хасан-Табу… надо торопиться умереть… Худо есть! И Хасан-Табу утонул в мутной мгле бурной ночи!»

Сибирский рассказ стал своеобразным средством художественной социологии, вскрыл в обыденном явлении глубинный его смысл для уяснения общей картины мира, следуя лучшим традициям русской демократической литературы. Сибирские писатели подводят читателя к выводу о том, что народ может надеяться только на самого себя в своём стремлении изменить жизнь в лучшую сторону.

Таким образом, сибирскую беллетристику конца XIX – начала XX веков отличает широкий круг тем. Рассказы сибирских писателей имеют большое сходство как в тематическом, так и в сюжетно-композиционном построении, тем не менее, используя одну и ту же «канву», один и тот же жизненный материал, местные авторы, сообразно своему дарованию, сумели преподнести данный материал под разным углом зрения, через призму своего мировосприятия, делая самостоятельные выводы.

Драматические коллизии приводят сибирских героев не к пессимизму или разочарованию в жизни, как можно было ожидать, а толкают его к активным поискам смысла жизни, к размышлениям об истинном назначении человека.

Писатели-сибиряки, глубоко сочувствующие народу, видели всё же в перспективе возможность позитивных изменений коренных основ жизни.

Библиографический список

- Азадовский М.К. Сибирская литература // Сибирский литературный краеведческий сборник. Выпуск 1. – Иркутск, 1928. – 84 с.

- Гуревич А.Я. Вопросы культуры в изучении исторической поэтики // Историческая поэтика. Итоги и перспективы издания. – М., 1986. – С. 153-167.

- Гречнев В.Я. Русский рассказ конца XIX- начала XX веков (проблематика и поэтика жанра). – Л., 1979. – 208 с.

- Дергачёва-Скоп Е.И. Из истории литературы Урала и Сибири XVII века. – Свердловск, 1965. – 152 с.

- Жеребцов Б.О. О сибирской литературной традиции. Наблюдения и заметки //Сибирский литературный краеведческий сборник. – Иркутск, 1928. – С. 23-50.

- Кунгуров Г.Ф. Сибирь и литература. – 2-е изд., доп. – Иркутск, 1975. – С. 15-21.

- Лотман Ю.М. О содержании и структуре понятия «художественная литература» // Избранные статьи: В 3т.– Таллин, 1992. – Т.1. – С.203-215.

- Огнев А.В. О поэтике современного русского рассказа. – Саратов, 1973. – 219 с.

- Постнов Ю.С. Физиологический очерк в Сибири. – Новосибирск, 1977. – 120 с.

- Потанин. Роман и рассказ в Сибири // Литературное наследство Сибири. Т. 7. – Новосибирск, 1986. – С. 219-238.

- Трушкин В.П. Пути и судьбы: Литературная жизнь Сибири (1900-1920). – 2-е изд., доп. – Иркутстк, 1985. – 477 с.

- Чмыхало Б.А. Молодая Сибирь: регионализм и история русской литературы. – Красноярск, 1990. – 80 с.

- Шубин Э.А. Современный русский рассказ. Вопросы поэтики жанра. – Л., 1974. – 182 с.

Приложение

Анучин В.А. Худо есть (рассказ) // Голос Сибири. – 1906. – 19 апреля.

Абаканский В.А. Третий перевод // Красноярец. – 1907. – 24-25 мая.

Барышев И. Море житейское // Красноярец. – 1908. – 16 января.

В.Б. Герой подполья (из тюремных эскизов) // Красноярец. – 1907. – 30 сентября.

В.Б. В одиночке // Красноярец. – 1907. – 19 октября.

В.З. Заключённый (психологический этюд) // Красноярец. – 1907. – 5 апреля.

Высокий Ю. Жертва хлеба (с натуры) // Красноярец. – 1907. – 15 июня.

Дмитриев-Изгнанник В.М. Сытый голодного не разумеет (рассказ) // Красноярец. – 1907. –19 июля.

Кларин М.С. В тюрьме (эскиз) // Енисей. – 1904. – 11 января.

Кузьмин П. Яшка Киргиз (из быта отверженных людей) // Енисей. – 1905. – 24-30 ноября.

«Неугомонный». Яшка Якут (из хроники Олёкминской золотой тайги) // Енисей. – 1900. – 25 августа.

«Неугомонный». Золотопромышленник (рассказ) // Енисей. – 1900. – 6 декабря.

«Неугомонный». Якутский князь Идильгин (рассказ) // Енисей. – 1900. – 22 декабря.

«Несвой». Жертвы времени» // Красноярец. – 1907. – 2 июля.

Сальстрем А. Экзекуция (наброски из сибирской жизни) // Енисей. – 1900. – 24 ноября.

«Сибиряк». Побег (рассказ) // Енисей. – 1900. – 12 ноября.

Симбирский Н. Два Ивана (рассказ) // Енисей. – 1904. – 11 апреля.

Симбирский Н. Порт-артурские орлы (силуэты) // Енисей. – 1904. – 25 июня.

Северный М. Пожил (с натуры) // Енисей. – 1905. – 4 сентября.

Тарнев И. На Японию (набросок с натуры) // Енисей. – 1904. – 28 марта.

Терентьев К. Вдали от родных // Красноярец. – 1907. – 17 июля.

Цыханский Н. Неправда жизни // Красноярец. – 1907. – 17 февраля.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ

В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ

Лавриченко К.С.

Лавриченко Константин Семенович – доцент кафедры физической культуры КГПУ и Института спортивных единоборств им. И. Ярыгина. Мастер спорта по вольной борьбе, ведет научную работу по спортивной педагогике в этом виде единоборств, опубликовал около 10 статей, в соавторстве разработал учебно-методические рекомендации по обучению партерной борьбе студентов факультета физической культуры и спорта ДВГУ.

Олимпийские игры в Атланте и Сиднее показали, что спортивная гимнастика – один из популярнейших видов спорта. И несмотря на это, для повышения ее зрелищности Международная федерация гимнастики ликвидировала обязательную программу соревнований, оставляя для зрителей только произвольную. По этому же пути пошла и Международная федерация фигурного катания. Под давлением МОК ФИЛА сократила свою соревновательную программу в двух видах борьбы на весовые категории. И таких примеров в спорте много, так как идет “наступление” на олимпийскую программу новых видов спорта, как-то: танцы на паркете, батут и акробатические прыжки, восточные виды единоборств и другие.

В свою очередь ФИЛА предпринимает усилия для популяризации борьбы и повышения ее зрелищности. Так, например, было объявлено, что 25-29 сентября 2001 года в знаменитом нью-йоркском Medison Square Garden пройдет первый Всемирный чемпионат по борьбе, в программу которого войдут поединки борцов вольного и греко-римского стилей, а также женская борьба. Ожидается очередное изменение трактовки правил соревновательной деятельности борцов.

Известно, что на повышение зрелищности борьбы влияет множество элементов соревновательного поединка, каждый из которых в большей или меньшей степени придает особую окраску схватке борцов. Было проведено специальное анкетирование среди тренеров, спортивных судей и зрителей по ранжированию наиболее важных параметров характеризующих зрелищность вида [2]. Результаты наблюдений показали, что незрелищные элементы борьбы преобладают именно в соревновательных схватках. Так, победы по баллам на чемпионате мира 1995 года составили 78%. В связи с этим были изучены характеристики техники спортивной борьбы – поминутная результативность, средняя балльная стоимость соревновательной схватки за тот период времени, на которое пришлась радикальная коррекция правил соревнований. Анализ многолетней динамики характеристик результативности техники борьбы, показатели результативности (баллы/минуту), показатели средней балльной стоимости схватки показывают устойчивую отрицательную динамику (p<0.01). Причем это не только относится к средним статистическим значениям по всем участникам соревнований, но отчетливо прослеживается и по сильнейшим командам мира.

Прошел сиднейский праздник. Анализ выступления спортсменов на нем специалистами еще впереди. Мы же хотели, во-первых, просмотреть технико-тактический арсенал борцов-финалистов в партере на последних региональных соревнованиях перед Олимпиадой 2000: открытом отборочном чемпионате красноярской ШВСМ по вольной борьбе. А во-вторых, определить ряд характеристик техники спортивной борьбы на турнире.

На этом турнире проводилось 16 финальных поединков: 7 за третье место и 9 за первое. Из них 75% (12) – победы по баллам, 18.8% – чистые технические победы (3), 6.2% (1) – туше. Просматривается низкая поминутная результативность, равная 0.859. Соотношение баллов партер-стойка равно 66/80, причем основная доля результативных действий в чистых технических победах приходится на партер, да и единственное туше в финальных поединках – это продолжение атаки переворот (п.) накатом – удержание – туше. Анализируя весь технический арсенал борцов в партере, мы учитывали отдельно нерезультативные и результативные атаки борцов соответственно:

п. накатом 13 - 21 (всего 34)

п. “ножницы” 7 - 1 (8)

п. “крест” 0 - 2 (2)

п. перекатом (“обратный”) 0 – 1 (1)

п. скручиванием (“обратный ключ”) 1 - 0 (1)

п. забеганием (захват руки на ключ) 1 - 0 (1)

бросок наклоном 1 – 0 (1).

Всего 48 технических действий, 25 из которых оценены судейской бригадой. Во всех 16 поединках оценено и 5 результативных контратак.

Очень интересно рассмотреть процентное соотношение партер/стойка отдельно по весовым категориям у проигравших и победителей финальных поединков. В схватках за третье место проигравшие борцы лишь в двух весовых категориях из семи брали баллы в партере, а в двух вообще не заработали никаких баллов. У победителей лишь один из них все победные баллы заработал в стойке. Процентное соотношение партер/стойка у проигравших 13.6/57.8, у победителей – 43.3/56.7. Поединки за первое место еще более четко обозначили партер: в восьми схватках из девяти проигравшие не сумели в партере провести ни одного результативного технического действия. Процентное соотношение партер/стойка у них 7.4/48.1, у победителей – 39.0/61.0. В двух поединках проигравшие вообще не взяли ни одного балла.

Сравнительный анализ с результатами [2] показал:

- действительно, современные правила соревнований смещают соревновательную борьбу в сторону партера;

- большую вероятность победы во встрече двух равных высококвалифицированных борцов определяет эффективная борьба в партере;

- победы по баллам преобладают в соревновательных схватках;

- подтверждается низкая поминутная результативность борьбы, что, скорее всего, приведет к изменению действующих правил;

- наблюдается отрицательная тенденция к еще большему сужению технического арсенала борцов в партере.

Что же касается основного технического арсенала приемов в партере соревнующихся борцов, то наша аналитическая работа подтвердила данные [1].

Библиографический список

- Миндиашвили Д.Г., Завьялов А.И. Энциклопедия приемов вольной борьбы. – Красноярск: ИСЕ им. И. Ярыгина. Красноярск, 1998. – 236с.: илл.

- Новиков А.А. Система тренировки в связи с требованиями соревновательной деятельности // Мат-лы междунар. научно-методической конференции по спортивной борьбе. Красноярск. 27.08.1997. 48-54 стр.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

С

мирнова Н.З.

мирнова Н.З.Смирнова Нелли Захаровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики преподавания биологии и основ сельского хозяйства, автор более 50 работ, посвященных экологическому образованию школьников, победитель III Всероссийского конкурса авторских программ по дополнительному образованию детей, автор учебного пособия для младших школьников «Экологическая азбука», признанного решением Правления Красноярского краевого фонда «Образование» победителем конкурса учебников.

Сложившаяся неблагоприятная экологическая ситуация в регионе — результат нерешенности многих проблем природопользования и экологического невежества населения. Решение проблем охраны и рационального природопользования невозможно без формирования экологической культуры и, в первую очередь, — экологического образования.

Перед учителем курса экологии Красноярского края стоит немало проблем:

- отсутствуют единая концепция и система непрерывного экологического образования;

- отсутствуют школьные программы для всех уровней экологического образования;

- недостаточна профессиональная подготовка большей части преподавателей экологии;

- слабо скоординирована деятельность учителей на всех уровнях преподавания и между различными дисциплинами в области экологического образования;

- остра потребность в информационно-методологической литературе;

- недостаточна ориентация экологического образования на решение местных социально-экологических и природно-экологических проблем;

- слаба финансовая поддержка издательской деятельности;

- недостаточно участие школьников в образовательных и исследовательских проектах разного уровня;

- отсутствуют наглядные пособия и лабораторное оборудование;

- преподавание экологии основано преимущественно на рассмотрении глобальных и национальных экологических проблем и почти не включает изучение местной и региональной экологии.

В Красноярском крае уже несколько лет проводится работа по экологическому воспитанию, координируемая Комитетом образования. Можно отметить целый ряд достижений: идет процесс экологизации существующих дисциплин в вузах и средних школах; вводятся специальные экологические предметы; появляются новые учебные планы и программы; разнообразнее становится содержание основного и дополнительного экологического образования; совершенствуется научно-методическая база; проводится обмен опытом на конференциях. Это объединяет усилия многих людей: специалистов органов управления, научных и общественных организаций, учебных учреждений [7].

В результате появились альтернативные пути экологического образования. В педагогической литературе это выражается понятием «модель экологического образования» [1]. Модели реализации экологического образования отражены в многочисленных публикациях, посвященных тенденциям развития системы экологических знаний (И.Д. Зверев и др., 1997; М.А. Кузменок, 1994; Т.В. Кучер, 1993; И.Т. Суравегина, 1993 и др.). Концептуальный подход к построению модели экологического образования представлен в работе В.М. Назаренко [5].

1. Многопредметная модель. Главная идея состоит в том, чтобы, используя имеющийся в школе набор учебных предметов, усовершенствовать их содержание и на основе принципа дополнительности раскрыть учащимся различные аспекты социальной экологии (естественнонаучные, экономические, нравственные, технические, эстетические и др.). Реализация этой модели предполагает включение во все структурные элементы учебного предмета тех аспектов экологического содержания, которые органически соответствуют главным целям данного предмета. Эта модель позволяет более детально (хотя и менее целостно) формировать знания школьников об окружающей среде, проблемах ее охраны и путях их решения. Существуют реальные трудности с органическим включением экологического содержания в традиционно сложившиеся структуры учебных предметов, т.к. требуются существенные их изменения.

2. Однопредметная модель – предполагает создание специальных интегрированных предметов (курсов) по экологии, которые имеют самостоятельное место в обязательном разделе учебного плана каждой ступени общеобразовательной школы.

Наибольшая сложность осуществления этой модели видится в неподготовленности педагогических кадров к ведению предметов, интегрированных на основе экологического содержания, и отсутствии достаточного количества учебно-методической литературы для каждой ступени общеобразовательной школы.

3. Смешанная модель – объединяет в себе достоинства основных положений двух предыдущих моделей и предполагает наличие учебного предмета «Экология», экологизацию учебных дисциплин как естественнонаучного, так и гуманитарного профилей, специализированные курсы экологического содержания, организацию активной внеклассной деятельности учащихся, разветвленную сеть учреждений дополнительного экологического образования.

Эта модель предполагает самостоятельный вариант решения следующей проблемы в экологическом образовании. Разработка и внедрение новых интегрированных курсов — это длительный и сложный процесс. Однако поскольку узлы интеграции составляют сущностный смысл содержания и результата экологического образования, то уже сегодня школы нашли следующий, вполне реальный путь его организации. Знания и умения по отдельным аспектам экологии формируются уже при изучении учебных предметов, а интеграция и обобщение этих знаний, применение умений осуществляются в 9-11 классах на специальных курсах (предметах) по экологии, имеющих самостоятельное место в обязательном разделе учебного плана.

Многочисленные исследования показывают эффективность смешанной модели экологического образования. Именно эту модель принято считать наиболее перспективной для достижения целей экологического образования.

В 1995 году была создана лаборатория экологического образования Центра развития образования Красноярского края, которая работает над организацией и созданием необходимых условий для экологического образования, объединяя и координируя свои усилия с Краевым координационным советом, органами государственной власти, природоохранительными организациями и средствами массовой информации. Приоритетным в работе лаборатории является изучение опыта зарубежных коллег в области экологического образования. В 1997-98 гг. лабораторией осуществлялось внедрение в практику краевого образования образовательных программ Фонда Сороса «Экология и культура здоровья»; микрометода в экологическом и естественнонаучном образовании; продолжение исследований и внедрение в практику преподавания экологических имитационных игр Д. Медоуз [6]. Создан и функционирует Краевой «Дебат-клуб» (проект Фонда Сороса «Дебаты»).

Мы придерживаемся точки зрения ученых, которые считают, что своеобразие региональных традиций, культуры региона не должно быть отброшено в угоду увлечению образцами зарубежных педагогических систем. Необходимо гибкое сочетание в образовательном пространстве региона опыта мирового, федерального и собственного регионального развития экологического образования [4].

Однако интересно знать, насколько образовательные учреждения края готовы к процессу экологизации школьного образования. Нами было проведено анкетирование в 73 школах города и края, в котором приняло участие 115 учителей.

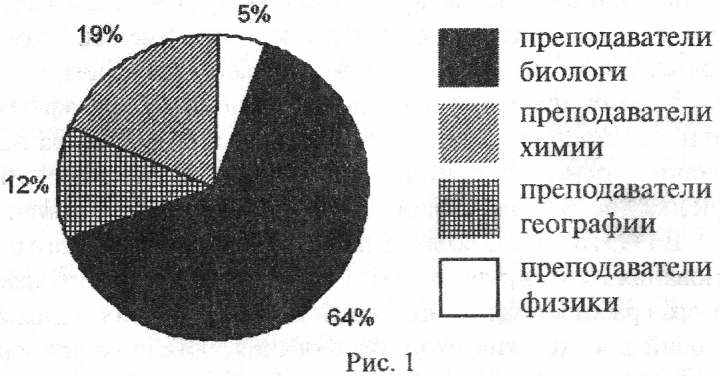

Квалификация учителей, привлеченных к преподаванию экологии в школе показана на рис. 1.

Педагогический стаж преподающих экологию: до 10 лет — 22%, от 10 до 25 лет — 49%, более 25 лет — 29%.

Из опрошенных учителей 8% считают, что им не требуется повышение квалификации, 18% нуждаются в приобретении экологических знаний лишь по некоторым темам, а 74% высказывались за актуальность переподготовки раз в 5 лет. Концепция непрерывного экологического образования учащихся, по мнению респондентов, реализуется следующим образом:

в 2% школ осуществляется в рамках школьного компонента обучения (по выбору школы);

в 7% школ осуществляется в рамках школьного компонента обучения (по выбору учащихся);

в 21 % школ апробируются некоторые курсы на различных уровнях обучения и во время факультативных занятий;

в 34% школ осуществляется в рамках базового компонента обучения;

в 36% школ находится в стадии разработки.

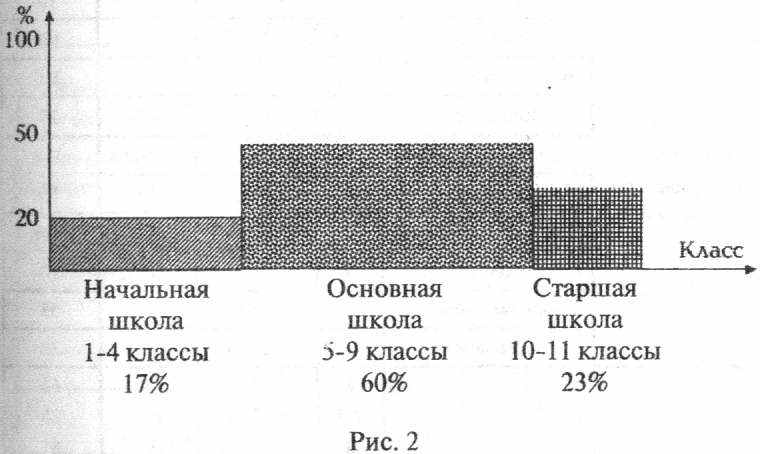

При этом учителя считают, что наиболее успешно проблема экологического образования решается в следующих классах:

Примечание. «Успешность» относится не ко всем ступеням основной школы, а лишь к 9 классу, для которого на сегодня как раз и разработано подавляющее большинство учебно-методического материала.

При ответе на вопрос о наиболее результативном преподавании экологии мнения учителей распределились следующим образом:

49% считают, что эти проблемы должны естественным образом постигаться в процессе изучения базовых специальных дисциплин (биология, химия, физика, география);

28% предполагают интеграцию любого базового предмета с экологией;

23% высказались за введение отдельного предмета — экологии.

Наработанный в области преподавания экологии опыт показал, что включение экологической направленности в процесс образования является само собой разумеющимся для 73% опрошенных педагогов. У 13% учителей эти вопросы вызывают затруднение. По мнению 14% преподавателей, добавление таких вопросов мешает учащимся усвоить основной материал предмета.

На вопрос о том, как следует преподавать школьникам сведения экологического характера, относящиеся к междисциплинарным знаниям, ранее полученным в школьных курсах, основная масса опрошенных (83%) считает, что их требуется заново систематизировать, 10% думают, что их можно просто переизложить, а вот 7% уверены, что их не надо затрагивать снова, считая усвоенными.

Ответ на вопрос «Какова сегодня в школе методическая поддержка экологической составляющей в курсах химии, биологии и географии?» не внушает оптимизма. 70% опрошенных ответили «недостаточна», 26% – «вовсе отсутствует», и только для 4% она достаточна.

По мнению педагогов, в процессе обучения следует уделять внимание в первую очередь глобальным проблемам (52%), затем региональным (43%) и локальным (5%). Что же касается практических навыков, то, по мнению педагогов, пока только 2% школьников максимально овладевают прикладными практическими навыками, для 48% эта оценка удовлетворительна, для 50 % — неудовлетворительна. Возможно, это связано с тем, что практические работы по экологии нигде не проводят регулярно. В 38% школ они ведутся эпизодически, а в 62% и вовсе отсутствуют.

По поводу того, как влияет экологическая информация на усвоение школьниками знаний других предметов естественных наук, мнения разошлись: 49% опрошенных считают, что «значительно помогают», 47% думают, что «это никак не сказывается», 4% считают, что это мешает, отвлекая от усвоения основного материала.

Таким образом, многообразие моделей реализации — непременное условие развития экологического образования в целом и залог будущих педагогических находок и открытий. Важна проработанность образовательной системы, которая заключена не только в способности к стандартному воспроизведению, но и в возможности трансформации в разных условиях, творческого подхода к реализации.

Основа развития экологического образования — наличие предмета, содержащего азы экологии для учащихся разных возрастных групп.

Простая экологизация школьных предметов не смогла дать полноценного экологического образования. В целях организации региональной системы непрерывного экологического образования в школах Красноярского края необходимо разработать модель многоуровневого экологического образования и соответствующую ей программу «Экология». Известно, что уже сегодня многие школы сделали свой выбор в пользу экологии и за счет регионального компонента ввели и изучают этот предмет, т.к. в базисный учебный план он так и не попал.

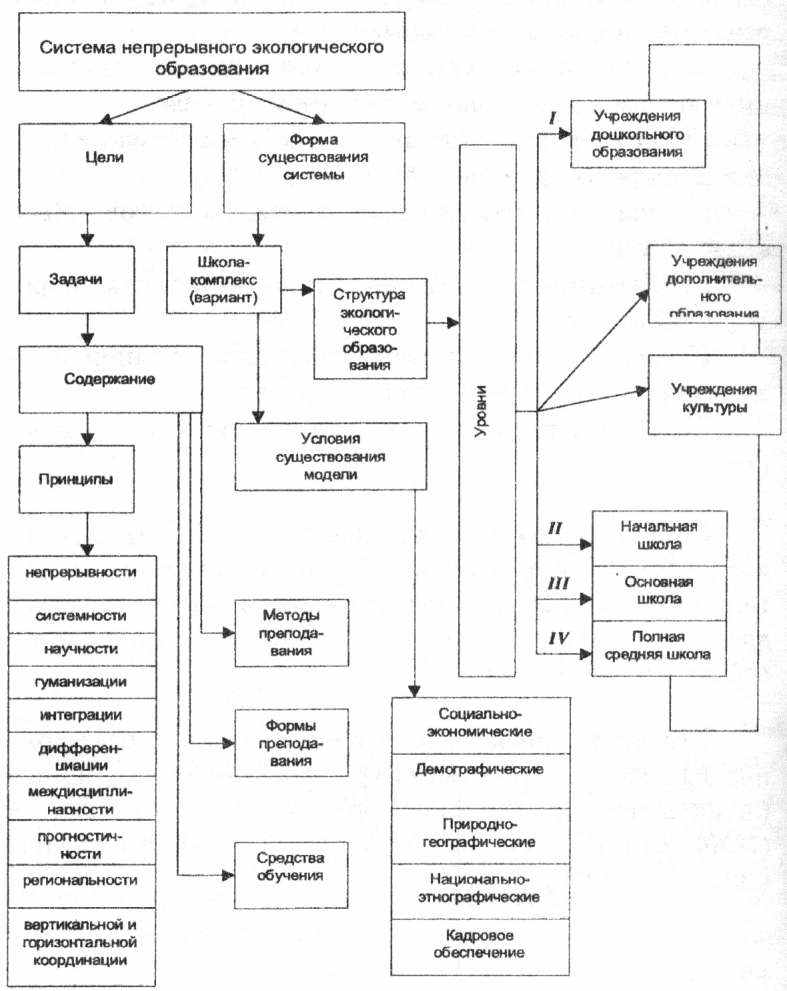

Разрабатывая модель системы непрерывного экологического образования для школ-комплексов, мы руководствовались следующими положениями:

- ориентация системы экологического образования на непрерывность и целостность формирования личности гражданина как активного участника социальной и экологической деятельности в регионе;

- программно-целевой подход к проектированию всех компонентов системы в соответствии с требованиями совокупного системообразующего фактора;

- культуросообразность, единство и непротиворечивость действий учебного заведения и окружающего его социума в регионе.

Термин «модель» понимается нами в нескольких смыслах:

- как теоретическое понимание феномена образования;

- как разнообразный на основе теории вариант практической деятельности;

- как некоторый проект экологического образования в конкретных условиях [9].

Модель не только является инструментом познания, но и раскрывает состояние моделируемого объекта, так как несет в себе структуру того, чего еще нет в объективной реальности.

Моделирование системы непрерывного экологического образования основывается на положении общенаучной теории моделирования, согласно которой место моделирования в процессе познания представлено следующим образом: изучение феномена и накопление факторов – построение и изучение модели – использование ее выходов в практической деятельности [8]. Моделирование в познавательном процессе опирается на принципы системного подхода. Рассматривая исследуемый объект как систему, необходимо, чтобы его модель тоже представляла собой систему, обладающую составной целостностью. Единство объективного и субъективного в модели достигается путем разрешения противоречий между практической потребностью (субъективное) и объективно заданной структурой модели. Так как модель системы непрерывного экологического образования является не только инструментом познания, но и одновременно прообразом новых состояний моделируемого объекта, можно утверждать, что ее моделирование обладает формирующей, познавательной и оценочной функциями [2].

На основании исследований Б.С. Гершунского [7], в процессе проектирования экологического образования нами моделировались следующие структурные элементы системы:

1) объекты, относящиеся к внешней среде системы образования, определяющие ее развитие прежде всего в нормативном плане;

2) объекты, характеризующие организационно-структурные параметры системы, ее компонентный состав, представленный преемственно связанными друг с другом подсистемами государственного, дополнительного и неформального образования;

3) объекты собственно педагогического характера, отражающие специфические особенности воспитательно-образовательных систем на каждом уровне образования;

4) объекты, относящиеся к человеческим параметрам непрерывного экологического образования, характеризующие динамику потребностей людей в образовании того или иного уровня или профиля, мотивы и стимулы, ценностные ориентации и реальные интересы, их изменения, связанные с влиянием меняющихся объективных и субъективных факторов;

5) объекты, представляющиеся собой совокупность научных знаний, обеспечивающих развитие непрерывного экологического образования.

Исследование системы непрерывного экологического образования, как и любой другой системы, осуществляется на макроуровне, когда система исследуется как элемент подсистемы (системы более высокого уровня), мезоуровне — исследование системы как единого, цельного объекта, «черного ящика», имеющего определенные свойства и отношения, и на микроуровне — исследование системы как совокупности взаимодействующих элементов.

Последовательность этапов моделирования можно представить следующим образом:

- постановка целей и задач моделирования;

- изучение феномена «система непрерывного экологического образования»;

- разработка модели системы непрерывного экологического образования;

- апробация модели в эксперименте;

- разработка практических предложений по совершенствованию системы непрерывного экологического образования.

По вопросу сущности и целей экологического образования в педагогической литературе можно встретить разнообразные трактовки. Как утверждает практика, образовательная система функционирует эффективно, если четко сформулированы ее цели. Цель — модель будущего результата. Способность сформулировать цель — способность предвидеть результат, и если цели расплывчаты, аморфны, нельзя ожидать и запланированного результата.

И.Я. Лернер [3] замечает, что конкретные цели обучения в каждую эпоху различны по объему и характеру. По объему – в меру накопленной культуры, по характеру – в зависимости от направленности, уровня культуры.

Экологическое образование за три последних десятилетия претерпело эволюцию целей. Так, международное понимание целей экологического образования сформулировано в заключительном докладе Тбилисской конференции (1977) — гарантировать каждому человеку возможность получать знания, ценности, навыки, необходимые для участия в защите природной среды.

Первоначальная трактовка целей экологического образования, которую достаточно долго разделяло большинство российских ученых-педагогов, занимающихся этой проблемой, — формирование ответственного отношения к окружающей среде, миру в целом (А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, Н.М. Мамедов, Л.П. Салеева, И.Т. Суравегина и др.). В 80-х годах XX века экологическое образование стали рассматривать как средство оптимизации взаимодействия человека с природной средой. Следующий этап развития экологического образования характеризует направление «воспитание экологической культуры личности» (С.В. Алексеев, Н.Ф. Винокурова, С.Н. Глазачев, И.Н. Пономарева и др.).

Мы придерживаемся мнения, что целью экологического образования является формирование гармоничного взаимоотношения личности с природой, что потребует высокой экологической культуры, ответственного отношения к природе. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- формирование системы экологических знаний на глобальном, национальном и местном уровнях;

- приобретение навыков экологических исследований и природоохранной работы;

- знание нормативных и правовых аспектов в области экологии;

- развитие чувства любви и привязанности к природе родного края;

- знакомство с основами управления охраной окружающей среды и природопользованием;

- воспитание чувства ответственности за окружающую среду.

С нашей точки зрения, решение поставленных задач возможно на базе нравственно-духовного воспитания. В противном случае накопленная система экологических знаний превратится в совокупность справочных знаний без активной жизненной позиции.

Структура экологического образования в школах-комплексах состоит из четырех уровней:

I – элементарный (дошкольное экологическое образование);

II – начальный (1-3(4) кл.);

III – базовый (5-9 кл.);

IV – полная средняя школа (10-11 кл.).

Вариант модели региональной системы

непрерывного экологического образования

Каждый год обучения имеет свой характер, свою структуру, специфический взгляд на живое, жизнь и природу. В то же время экологическое образование на всех уровнях обучения составляет единое целое. С этим связаны последовательность и логика организации материала. Объединяющий его подход — подчеркивание и поиск связей в окружающей среде, сравнение строения организмов, образа их жизни, их взаимоотношений, отношений с окружающей средой и с человеком, осознание положения человека в биосфере. Экологические знания, которые ребенок получает в дошкольном учреждении, в том же ключе развиваются и углубляются при обучении в школе, поднимаясь при этом по трем уровням:

первый – предполагает формирование положительно-эмоционального отношения к природе, понимания ее самоценности, признание права живых организмов на существование, принятие на себя ответственности за живое по праву более умного и сильного, стремление защитить;

второй – нацелен на приобретение основных навыков наблюдения за окружающей природой, освоение правил поведения в обществе и на природе, умение выражать свои мысли и свое отношение к явлениям природы. Прививается элементарный упорядоченный взгляд на окружающий ребенка мир. На основе конкретных наблюдений, постановки простейших опытов и сопоставлений формируются основополагающие понятия из области неживой и живой природы – растений, животных и человека, выявляются отношения между ними и окружающей средой. Пристальное внимание уделяется знакомству с местными природными комплексами и сезонными изменениями в них;

третий – предполагает передачу учащимся среднего возраста базисных экологических знаний — учение об экосистемах, взаимосвязях в природе, прямых и обратных связях в системе «природа – общество» на глобальном и региональном уровнях; формирование умений рационального использования природы и навыков компетентного поведения в ней; приобретение навыков экологических исследований;

четвертый – дает школьникам более глубокие представления о глобальных, национальных и региональных экологических проблемах, предполагает углубление и обобщение знаний основ экологии, формирование навыков управления охраной окружающей среды и природных ресурсов.

Мы полагаем, что содержание экологического образования для учащихся разных возрастных групп обязательно должно учитывать структурные элементы социального опыта каждого из них для соответствующего возраста. Учитывая вышесказанное, мы считаем, что содержание обучения экологии можно определить как систему понятий, способов деятельности, опыта творческой деятельности биоцентрической направленности и опыта эмоционально-ценностного отношения к природному окружению, усвоение которых позволит обеспечивать формирование экологической культуры личности.