Эпизоотологический мониторинг и иммунопрофилактика классической чумы свиней и болезни ауески 16. 00. 03 ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология

| Вид материала | Автореферат |

- Иммунный статус поросят при пневмонии, вызванной вирусом репродуктивно-респираторного, 398.05kb.

- Функциональная и рецепторная характеристика белков суперсемейства иммуноглобулинов, 1127.13kb.

- Совершенствование системы ветеринарно-профилактических мероприятий и её влияние, 471.82kb.

- Темы рефератов для поступления в аспирантуру по научной специальности 06. 02. 02 ветеринарная, 14.27kb.

- Кудряшова жанна Алексеевна Теоретические и практические аспекты новых подходов профилактики, 392.23kb.

- Оптимизация системы контроля эпизоотического процесса некробактериоза крупного рогатого, 1086.61kb.

- Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальной дисциплине 06. 02., 270.79kb.

- Получение и использование моноклональных антител в диагностике гриппа птиц 16. 00., 455.11kb.

- Терапевтическая эффективность гинодиксина при эндометритах и маститах у коров, вызванных, 301.79kb.

- Резервуары лиссавирусов на территориях, стационарно неблагополучных по бешенству 16., 223.09kb.

2 Результаты исследований

2.1 Оценка риска и прогноз географического распространения классической чумы свиней и болезни Ауески на территории республики

2.1.1 Анализ эпизоотической ситуации по классической чуме свиней и болезни Ауески в Республике Казахстан

Анализ эпизоотической ситуации показал, что КЧС в республике проявляется спорадически. За последние десять лет она регистрировалась дважды. Первая вспышка болезни отмечена в 2001 г. в Тарановском районе Костанайской области, вторая - в Карасайском районе Алматинской области в апреле 2004 г., при которой заболело и пало 4 головы. В результате ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению распространения инфекции очаг заболевания удалось локализовать своевременно. Общий экономический ущерб составил около 10 млн. тенге.

Анализ ветеринарной отчетности по БА показал, что в РК заболевание в период с 1984 г. по 1995 г. регистрировалось ежегодно и всего за это время отмечено 54 неблагополучных пункта. Количество заболевших и павших свиней составило 4893 и 884 голов соответственно. В среднем за указанный период по республике в год количество неблагополучных пунктов по БА составляло 5-8, количество заболевших животных 500-550 голов, количество павших 80-100 голов свиней. Причем, заболевание отмечалось практически во всех областях республики.

В 1996 г. БА была зарегистрирована на свиноводческой ферме АО «Достык» Кордайского района Жамбылской области. Болезнь отмечалась среди свиней, телят, собак и крыс. Диагноз был установлен нами путем вирусовыделения.

В 1997 г в хозяйствах Южно-Казахстанской и Жамбылской областей среди овец наблюдалось заболевание по клиническим признакам характерное для БА. Заболевание в основном отмечалось среди овец, иммунизированных против оспы. По данным ветеринарных служб указанных областей в течение 10 суток из 13 167 голов вакцинированных овец заболело 10 468, из которых пало 7 657. Заболевание характеризовалось клиническими признаками БА. В результате исследований установлено, что причиной заболевания и падежа овец в указанных областях является вакцина против оспы овец, контаминированая вирулентным вирусом БА. С 1997 года БА среди животных не отмечалась.

Таким образом, за исследуемый период на территории РК имели место спорадические случаи КЧС и БА. Для организации контроля над эпизоотической ситуацией необходимо проведение научно-обоснованного эпизоотологического мониторинга.

2.1.2 Определение плотности поголовья животных на территории Республики Казахстан

В настоящее время поголовье различных видов сельскохозяйственных животных в республике имеет тенденцию к устойчивому развитию, при этом среди хозяйствующих субъектов, занимающихся производством, все большее развитие находят крупные животноводческие предприятия. В крестьянских хозяйствах рост составляет от 21 до 61%, в том числе свиней на - 61%, овец на – 41%, КРС – на 29%, лошадей – на 28%. В сельхозпредприятиях рост поголовья свиней достиг 41,1%. Отмечен рост численности скота и птицы и в домашних хозяйствах, который составил 2,8 - 6,2%.

Свиноводство, как отрасль животноводства до 2000 года не обеспечивала потребности внутреннего рынка. Потеря интегрированных связей с пищевой и перерабатывающей промышленностью привело к свертыванию отрасли в целом и развитию рынка, ориентированного на неорганизованное мелкотоварное и сезонное производство продукции. В результате численность поголовья свиней сократилась на 70%.

Начиная с 2000 года, поголовье свиней и производство свинины динамично стало увеличиваться. Количество свиней было доведено до 1,9 млн. голов, а удельный вес производства свинины в структуре производства мяса всех видов скота и птицы увеличился с 17 до 27,7%, в то время как мировой показатель составляет 41%.

Рост поголовья животных приводит к увеличению плотности поголовья на единицу площади (кв. км.), которая является одним из факторов влияющих на проявление инфекционных болезней. В этой связи, с целью районирования территории страны по плотности поголовья различных видов с/х животных, была проведена работа по определению данных показателей в разрезе сельских административных районов областей республики. Территория страны по плотности животных была распределена на 4 категории: низкая, средняя, высокая и очень высокая. Для свиней выбрана методика оценки с учетом количества голов на один квадратный километр площади: 0-1 – низкая, 1-2 – средняя, 2-5 – высокая, 5 и выше – очень высокая.

К зоне высокой и очень высокой концентрации свиней отнесены северные и восточные регионы республики. К средней зоне отнесены регионы Центрального Казахстана и к зоне низкой плотности отнесены юго-западные и западные регионы страны. Вместе с тем в отдельных административных с/х районах областей, плотность поголовья высокая, хотя средние показатели в целом по области низкие. Такие районы имеются в Алматинской, Жамбылской и Актюбинской областях.

2.1.3 Анализ риска заноса классической чумы свиней на территорию Республики Казахстан

Классическая чума свиней, как заболевание с высокой контагиозностью, приковывает к себе особенно пристальное внимание, при этом возбудитель болезни может контаминировать практически все объекты внешней среды.

На территории Казахстана заболевание с конца 70-х годов носит спорадический характер и, как правило, заносится на территорию страны из сопредельных стран. Поэтому вопрос о риске заноса КЧС на территорию республики представляет несомненный научный и практический интерес.

В силу активных экспортно-импортных взаимоотношений, существующих в настоящее время, представляется реальной возможность завоза в страну возбудителя заболевания с импортируемой с/х продукцией и животными.

Достаточно серьезным в эпизоотическом плане остается положение республики с сопредельными странами. Из стран, имеющих сухопутную границу с Казахстаном, в последние годы неблагополучны по КЧС Китай и Россия. Более дальнее окружение, страны региона Ближнего Востока (Индия, Индонезия, Южная Корея, Таиланд), стационарно неблагополучны по КЧС.

Дополнительным фактором, представляющим потенциальную угрозу, является плохо контролируемая поставка товаров легкой промышленности, которая покрывается за счет мелкооптовой торговли на 50%, причем основными поставщиками являются неблагополучные по КЧС страны: Китай, Россия, Индия, Индонезия, Южная Корея, Таиланд.

Сложная экономическая ситуация в странах Центральной Азии и низкий экономический уровень жизни населения ведут к тому, что мигрирующее население перевозит с собой значительные объемы пищевых продуктов (в т.ч. животного происхождения) из регионов, представляющих потенциальную опасность в отношении КЧС.

Фактором, влияющим на интенсивность эпизоотического процесса и скорость распространения болезни, является плотность восприимчивых животных на территории и плотность населения (как косвенный показатель интенсивности хозяйственной и миграционной деятельности).

Показателем, отражающим подобную закономерность, служат изодемические карты. В результате изучения данных показателей установлено, что средний показатель народонаселения по республике составляет 5,8 чел/кв.км. При этом плотность населения варьирует от 1,6 в Мангыстауской, до 15,2 в Южно-Казахстанской области. Средний показатель по республике восприимчивых животных составил 8,6 гол/км2 (КРС, овцы, лошади, свиньи). Из данных изодемической карты территории республики по отношению к восприимчивым животным к КЧС следует, что средний показатель по республике составляет 0,5 гол/км2. Эти данные показывают неравномерность распределения населения и восприимчивых к заболеванию животных на территории страны. Кроме того, необходимо учитывать, что система ведения животноводства в республике, в частности свиноводства резко отличается от многих стран мира, в связи с устоявшими социальными (вероисповедание большей части населения), территориальными (удаленность свиноводческих хозяйств друг от друга), плотности поголовья на кв.км. и другими факторами. Безусловно, КЧС будет представлять максимальную угрозу для регионов с высокой плотностью восприимчивых животных на единицу площади. К таким регионам относятся: Северо-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Алматинская, Восточно-Казахстанская области. Особую тревогу вызывают Алматинская и Восточно-Казахстанская области, граничащие с неблагополучной по КЧС Китайской Народной Республикой.

Северо-Казахстанская и Павлодарская области, находящиеся в непосредственной близости с эндемической по КЧС зоной Российской Федерации, также относятся к зоне риска. Акмолинская и Карагандинская области, удаленные от непосредственных очагов, представляют вторую группу риска, поскольку на их территории совпадают высокие показатели плотности поголовья восприимчивых животных, плотности населения и наличие крупных транспортных узлов.

Углубленный анализ вероятных источников возбудителя инфекции, факторов передачи, способных привести к его заносу на территорию республики со статистической обработкой полученных результатов и выведением количественных коэффициентов показал, что из 19 изучаемых факторов возможного заноса КЧС на территорию РК основными определены восемь. Обобщенные результаты качественного анализа риска заноса КЧС на территорию республики (таблица 1), сводятся к следующим положениям:

а) риск заноса КЧС на территорию республики: «существует»;

б) вероятность развития неблагоприятного сценария существенно

различается для различных регионов страны, от «значительного» - {#); до

«несущественного» - (+);

в) превентивные мероприятия в различных регионах страны должны существенно отличаться по своей интенсивности и направленности.

Наибольшая опасность представляется в северных и юго-восточных регионах страны. Остальная часть Центрального Казахстана, хотя и подвержена серьезному риску заноса КЧС, но за счет низкой плотности восприимчивого поголовья, разобщенности сельхозугодий, низкой интенсивности хозяйственных связей не является столь тревожным, как регионы первой группы.

Южный и западный регионы, хотя и находятся в отдалении от неблагополучных по КЧС стран, также подвержены серьезному риску из-за интенсивных транспортных связей, большого количества перерабатывающих предприятий и торгово-экономических связей.

Резюмируя вышеизложенное можно заключить, что наиболее вероятными путями заноса КЧС на территорию Республики Казахстан являются:

- импорт животных и продуктов животноводства;

- миграция диких животных и птиц;

- потоки воздуха с господствующими ветрами из сопредельных стран;

- воды приграничных или берущих начало в сопредельных странах рек.

Особую важность при планировании эпизоотологического мониторинга имеет периодичность его проведения, так как от этого зависит эффективность выполненных работ.

В связи, с чем периодичность эпизоотологического мониторинга должна быть ежемесячная в зоне повышенного риска, ежеквартальная в угрожаемой зоне и ежегодная в зоне наблюдения.

2.1.4 Составление прогноза возможности заноса классической чумы свиней и проявления болезни Ауески на территории Республики Казахстан

Составление оправдываемых прогнозов возможности возникновения инфекционных заболеваний является показателем эффективного функционирования системы эпизоотологического мониторинга.

Таблица 1 - Риск заноса КЧС на территорию Республики Казахстан

| № | Регионы и их изодемическая характеристика. Восприимчивые животные (усл.гол)//население (чел.) | Основные неблагоприятные факторы воздействия | Степень риска | Профилактические мероприятия, направленные на редукцию риска |

| 1 | Южный регион Алматинская область 15,4//0,79//6,1 Южно-Казахстанская обл. 30,8//0,26//15,2 Жамбылская обл. 15,1// 0,27 //6,0 Кызылординская обл. 4,1//0,01//2,5 | -сухопутные границы с эндемической зоной; -интенсивные транспортные и хозяйственные связи; -высокая плотность поголовья и населения; -интенсивная приграничная торговля и миграция; -крупные торгово-транспортные центры; -«прозрачность границы» | # | - -контроль над перемещением животных, кормов и т.д.; -контроль рынков; вакцинация приграничная, сплошная всего восприимчивого поголовья, в случае проявления болезни; |

| 2 | Восточный регион Восточно-Казахстанская область 8,7//0,36//4,4 Павлодарская область 5,4//0,62//4,9 | -сухопутные границы с эндемической зоной; -интенсивная приграничная торговля и миграция; -интенсивные транспортные и хозяйственные связи; | # | -вакцинация приграничная; -контроль над перемещением животных, кормов и тд.; -контроль рынков |

| 3 | Центральный Казахстан Карагандинская обл. 2,8//0,29//2,7 | -сухопутные границы с потенциально опасными территориями; -интенсивный поток товаров, грузов, пассажиров | + + + | -вакцинация выборочных районов; -контроль над перемещением животных, кормов и т.д.; |

| 4 | Северный регион Акмолинская обл. 4,9//1,21//4,4 Костанайская обл. 4,3//1,16//4,0 Северо-Казахстанская обл. 5,4//1,67//5,3 | -интенсивный поток товаров, грузов, пассажиров; -крупные торгово-транспортные центры; -высокая зависимость от импортных продуктов | + ++ | -контроль поставок мясопродуктов; -переработка отходов мясопродуктов; - контроль над перемещениями животных; |

| 5 | Западный регион Актюбинская обл. 4,1//0,22//1,8 Западно-Казахстанская обл. 6,4//0,14//3,2 Атырауская обл. 5,0//0,01//3,0 Мангистауская обл. 2,5// 0,002 //1,6 | -высокая зависимость от импортных продуктов; -крупные торгово-транспортные центры; -интенсивная миграция поголовья и населения | + | - контроль над перемещением животных, кормов и т.д.; -контроль рынков; |

| | Республика Казахстан 8,6//0,5//5,8 | | + + + | -серомониторинг в 5 наиболее опасных регионах |

При составлении прогнозных данных по изучаемым нами болезням учитывались: плотность восприимчивых животных на единицу площади, наличие государственной границы с неблагополучными по данной инфекции регионами, наличие и характер развития коммуникаций (морские и речные порты, аэропорты, автотрассы и ж/д станции, на которых проводятся экспортно-импортные операции со скотом, продуктами животноводства, кормами и т.д.), наличие центров и туристических трасс, трасс перегона домашних и миграции диких животных, трасс перелета птиц, наличие рек, берущих начало в сопредельных странах, господствующих ветров из сопредельных стран, эпизоотическая ситуация региона возможной вспышки особо опасной инфекции, иммунный статус восприимчивых животных.

Градацию величины степени риска проводили как: высокая, средняя, низкая. Определение районов, в которых наиболее вероятно проявление КЧС, проводили на основании изучения эпизоотической ситуации на территории и в сопредельных государствах. На основе данного анализа составлена карта на уровне районов областей республики, отражающая степень риска возникновения КЧС в данных регионах (рисунок 1).

Установлено, что плотность поголовья свиней выше в северных и северо-восточных регионах и этот показатель ниже в западных и южных областях. Данные о плотности поголовья свиней и другие способствующие факторы позволяют отнести восточные и северные регионы республики к территориям наиболее вероятных возникновению КЧС. В связи с таким положением, с целью изучения эпизоотической ситуации на территории с повышенным риском проявления КЧС, в 2007-2008 годах были проведены исследования по определению наличия циркуляции возбудителя среди животных хозяйств таких регионов. Однако результаты исследования проб патологического материала (сыворотка крови, кусочки органов, цельная кровь), собранных в Акмолинской (37 проб), Павлодарской (107 проб) и Карагандинской (22 проб) областей в ИФА и ПЦР показали отрицательные данные на вирус КЧС.

Таким образом, проведено зонирование территории республики по плотности поголовья свиней и степени потенциальной опасности возникновения КЧС. Серологический и вирусологический мониторинг биологического материала, собранного от свиней из хозяйств Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областей свидетельствует об отсутствии циркуляции вируса КЧС среди восприимчивого поголовья.

На основе анализа данных эпизоотического и лабораторного мониторингов разработаны «Рекомендации по проведению противоэпизоотических и профилактических мероприятий против КЧС».

Из анализа риска возникновения БА следует отметить, что данная инфекция имеет довольно широкое распространение и в настоящее время, и чаще всего проявляется в весенний период. При этом в большей степени поражается свинопоголовье, особенно раннего возраста, пушных зверей и КРС.

Рисунок 1 – Карта территории РК по степени риска возникновения КЧС

Резервуаром инфекции вероятнее всего являются крысы, обитающие в животноводческих объектах. Отсюда следует, что для борьбы с БА необходимо постоянно проводить профилактические ветеринарно-санитарные мероприятия, а в случае возникновения болезни использовать специфическую профилактику вакцинными препаратами. На основе анализа эпизоотической ситуации по БА и результатов лабораторных исследований разработаны «Рекомендации по проведению противоэпизоотических мероприятий против БА».

2.2 Изучение биологических свойств вакцинных и эпизоотических штаммов вирусов классической чумы свиней и болезни Ауески

2.2.1 Характеристика биологических свойств вакцинных штаммов вирусов классической чумы свиней и болезни Ауески

В разработке средств специфической профилактики решающим является выбор штамма вируса, используемого для получения вируссодержащего сырья. Исходя из этого и учитывая, необходимость разработки отечественных препаратов специфической профилактики КЧС и БА, нами изучались биологические свойства вакцинных и эпизоотических штаммов возбудителей этих болезней, с целью отбора штаммов пригодных для приготовления и контроля разрабатываемых вакцин.

Штамм вируса КЧС Pestis suum «КТ» (Карагандинский, термостабильный) получен из местного слабопатогенного изолята, выделенного от свиней в Карагандинской области в 1988 году. Штамм аттенуирован на кроликах посредством длительных пассажей. Штамм «УБ-95» вируса БА получен путем клонирования в культурах клеток, обладает высокой цитопатогенностью (8,5 lgТЦД50/см3), относится к семейству герпесвирусов.

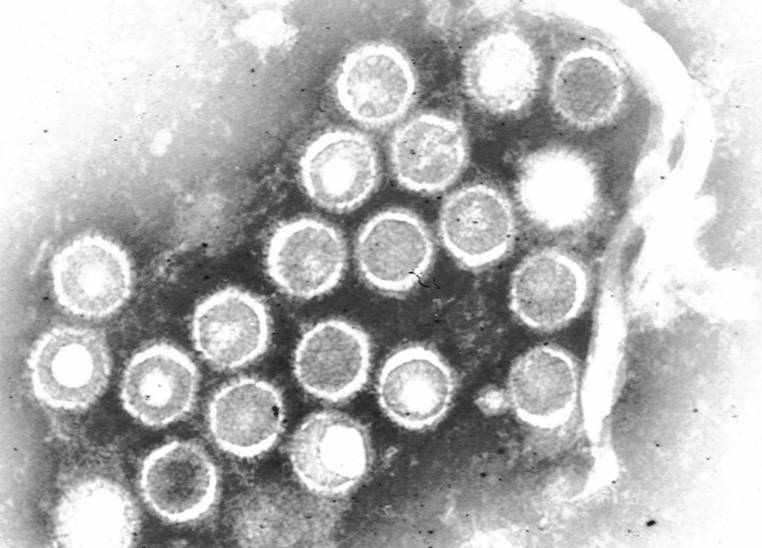

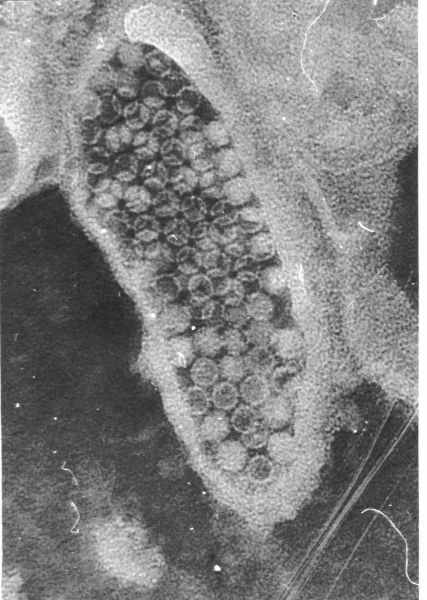

При электронно-микроскопическом исследовании в препаратах были обнаружены элементы вирусов КЧС и БА, по морфологии и структуре относящиеся к семейству Flaviviridae и семейству Herpesviridae, соответственно. Диаметры округлых интактных вирионов в очищенных препаратах вируса КЧС (рисунок 2) составляли 40-45 нм и вируса БА - 200-300 нм (рисунок 3).

При электронно-микроскопическом исследовании в препаратах были обнаружены элементы вирусов КЧС и БА, по морфологии и структуре относящиеся к семейству Flaviviridae и семейству Herpesviridae, соответственно. Диаметры округлых интактных вирионов в очищенных препаратах вируса КЧС (рисунок 2) составляли 40-45 нм и вируса БА - 200-300 нм (рисунок 3). Рисунок 2 - Электронная микроскопия эпизоотического штамма «Кордай», вируса БА (увеличение х100000). Негативное контрастирование 2% водным раствором фосфорно-вольфрамовой кислоты, рН 7,0, (по Зайцеву В. Л., 2007 г.)

Рисунок 3 - Электронная микроскопия штамма вируса КЧС Pestis suum «КТ» (увеличение х200 000). Негативное контрастирование 2% водным раствором фосфорно-вольфрамовой кислоты, рН 7,0, (по Зайцеву В. Л., 2007 г.)

2.2.2 Характеристика биологических свойств эпизоотических штаммов вирусов классической чумы свиней и болезни Ауески

Целью исследований явилось изучение биологических свойств эпизоотических штаммов вирусов КЧС и БА для определения их патогенных свойств и пригодности к использованию в качестве контрольных.

Контрольный штамм «Ши-мынь» был получен из ВНИИВВиМ. Согласно паспортным данным он отнесен к семейству Flaviviridae, род Pestivirus, вид Mucosal disease pestivirus, РНК-геномный. Патогенность штамма определяли на поросятах. Эти исследования показали, что у всех животных клинические признаки заболевания проявились через 3-4 дня после введения вируса. При этом наблюдался симптомокомплекс болезни характерный для КЧС: лихорадка (41,5-42 ºС), угнетение, жажда. Отмечались кровоизлияния в коже в области шеи, паха. При вскрытии убитых и павших поросят наблюдали гемморрагический синдром, проявлявшийся множественными кровоизлияниями в серозных оболочках внутренних органов, на слизистой оболочке желудка, тонкого и толстого отделов кишечника, гортани, а также мочевого пузыря. Лимфатические узлы были увеличены, на разрезе имели мраморный рисунок с гиперплазией фолликулов.

Многократные повторности опытов по изучению патогенности штамма показали, что практически в 100% случаев он вызывал заболевание и гибель животных с признаками острой формы болезни. Титр вируса на поросятах установлен на уровне 6,5 lgЛД50/см3.

Таким образом, результаты исследований свидетельствует о том, что штамм «Ши-мынь» обладает выраженными патогенными свойствами и может использоваться для проверки иммуногенности вакцин против КЧС.

Штамм «Кордай» вируса БА был выделен в 1996 г. от больных свиней на свиноводческой ферме АО «Достык» Кордайского района Жамбылской области. Данный штамм культивируется в организме овец, свиней, кроликов, КРС, пушных зверей, плотоядных и культурах клеток ПЯ, ВНК в титрах до 7,5 lg ТЦД50/см3. Цитопатогенное действие данного штамма в культуре клеток проявляется округлением клеток с последующим разрушением монослоя.

Сравнительная характеристика биологических свойств эпизоотических штаммов вируса БА представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Сравнительная характеристика биологических свойств эпизоотических штаммов вируса БА

| № п/п | Показатели | Штаммы вируса болезни Ауески | |

| ВНИЯИ | Кордай | ||

| 1 | Культуральные | ПЯ-6,0 lg ТЦД50/см3. | ПЯ, ВНК-21-7,5 lg ТЦД50/см3 |

| 2 | Характер и сроки проявления ЦПД | 24-36 часов, «гроздья винограда» | 18-36 часов, «гроздья винограда» |

| 3 | Метод культивирования | стационарный | стационарный |

| 4 | Антигенные | не изучали | стимулирует образование ВНА в титре до 1:128 |

| 5 | Условия и сроки хранения | -40ºС | -20ºС; -40ºС |

| 6 | Инфекционная активность | на кроликах - 6,5 lg ЛКД50 | на кроликах - 6,5-7,0 lg ЛКД50 |

| 7 | Патогенность | штамм по паспортным данным патогенен для овец и КРС. | высоко патогенен для овец, кроликов, крупного рогатого скота, пушных зверей, плотоядных. |

Таким образом, предложенный штамм «Кордай» вируса БА отличается высокой цитопатогенностью (7,5 lgТЦД50/см3) и патогенностью для животных и может быть использован для проверки иммуногенности выпускаемых вакцин.

Выделение и изучение биологических свойств вирусов осуществляли с использованием развивающихся куриных эмбрионов, культуры клеток, лабораторных и восприимчивых животных.

В процессе выполнения этих исследований нами разработана полезная модель «Электросверло для нанесения отверстий в скорлупе куриного эмбриона», использование которой облегчает труд исследователя и стандартизирует проводимые процессы. На данную полезную модель получен предварительный патент №56103 от 28.05.2008 г. Разработанная полезная модель нашла применение в производстве.