Учебное пособие Коломна 2004 удк 37(018) (075. 8)

| Вид материала | Учебное пособие |

- Учебное пособие Петрозаводск Издательство Петрозаводского университета 2004 удк 616., 1660.81kb.

- Учебное пособие тверь 2008 удк 519. 876 (075. 8 + 338 (075. 8) Ббк 3817я731-1 + 450., 2962.9kb.

- Учебное пособие Кемерово 2004 удк: 637. 5: 579. 2 (075., 1001.84kb.

- Учебное пособие удк 159. 9(075) Печатается ббк 88. 2я73 по решению Ученого Совета, 5335.58kb.

- Конспект лекций москва 2004 удк 519. 713(075)+519. 76(075) ббк 22. 18я7, 1805.53kb.

- Учебное пособие Кемерово 2004 удк: 637. 56: 620. 22(075), 1642.13kb.

- Учебное пособие Чебоксары 2007 удк 32. 001 (075. 8) Ббк ф0р30, 1513.98kb.

- Учебное пособие Уфа 2005 удк 338 (075. 8) Ббк, 1087.66kb.

- Учебное пособие Санкт-Петербург 2011 удк 1(075., 3433.28kb.

- Учебное пособие Казань кгту 2007 удк 31 (075) 502/ 504 ббк 60., 1553.23kb.

2.7 Исследование речи как одного из параметров экспериментального исследования.

На фоне большого разнообразия проблематики исследования речи в современной науке можно выделить несколько доминирующих тем.

Относительно ранняя из них базируется на разделении понятии "речь" и "язык" Язык рассматривается как социальное явление На основании такого разделения активно развились исследования речи как акустического явления Для них характерен интерес к элементарному уровню речи фонемам, слогам, морфемам В результате многочисленных исследований выделены представления о механизмах восприятия и производства речевых звуков, разработаны характеристики человеческого голоса Вместе с тем обнаруживается неполнота данною полхода вне его оказываются существенные стороны речи, связанные с использованием языка и выражением смысла через речь.

Позднее возникла точка зрения, согласно которой психологический подход охватывает не только речь, но и язык На первый план выходит проблема порождения речи формирование и восприятие речевых последовательностей, прежде всего синтаксически оформленных предложений Это направление получило название психолингвистики.

Синтаксические правила рассматриваются как неотъемлемая часть психологического процесса Анализ "глубинных" операций обратил внимание исследователей на реальность, предшествующую речепроизнесению на наличие внутренней речи.

В последнее время все глубже осознается участие в речевом процессе еще одного аспекта продуцируя речь, человек выражает смысл, смысл извлекается и из воспринимаемой речи Проблемы семантики речи приобретают первостепенное значение т к связаны с наиболее универсальными закономерностями языка.

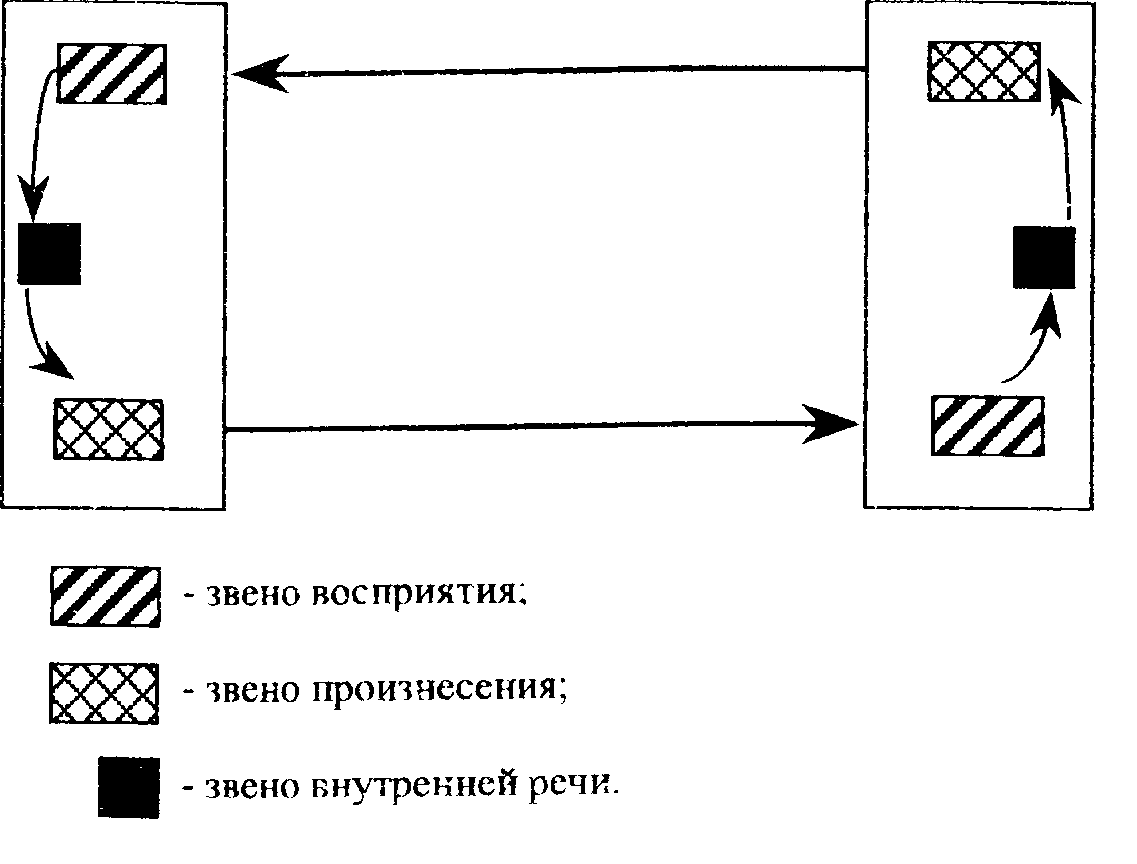

Фундаментальным фактом речемыслительного процесса является положение о том, что речь, будучи актом коммуникации, всегда обращена к кому-либо Коммуникация включает минимум двух участников, в условном смысле связанных отправляемыми и получаемыми сообщениями У каждою участника коммуникации в механизме речи выделяются три принципиально разные части, которые могут быть названы блоками речевого механизма. Это:

Схема 2.

Внутриречевое звено занимает центральное отношение к двум первым.

Оно не имеет непосредственного выхода во внешний мир. Главное назначение речевого механизма - это передача содержания внутренней речи от одного коммуниканта к другому.

При изучении речи как акустическою процесса вычленяются специфические элементы, они представляют собой физический, акустический процесс. Психолингвистический подход ориентирован на сложные внутриречевые процессы со специальным интересом к проблеме механизма порождения речи на основе языковых правил. Проблема семантики речи также в существенной мере обращена к функционированию внутриречевого звена. Она требует выхода за рамки действия лишь речевого механизма и требует обращения к более широким психологическим категориям - мыслительным процессам, особенностям структуры общения людей, отражения мира в сознании человека, культурные установки и т.д.

Одним из аспектов изучения речи является изучение эмоциональной регуляции в речемыслительных процессах. В процессе изучения выявлены следующие показатели: эмоциональная насыщенность создания речевых сообщений и их эмоциональная окрашенность.

В данных исследованиях доказано, что эмоциональная регуляция, выступая специфической формой осуществления психического регулирования деятельности и поведения человека, получает наиболее явную выраженность в речемыслительных процессах.

Формирование речи у человека как особой формы особого средства обобщения и идеализации опыта обуславливает перевод психических процессов на более высокий уровень функционирования - осознанности и произвольности. Исследование процесса формирования письменной речи имеет несколько аспектов:

- усвоение моторных навыков письма;

- усвоение правил орфографии;

- усвоение правил пунктуации;

- процесс развития письменной и устной речи как деятельности построения семантически целостных текстов.

В процессе обучения вербальное выражение заданного смыслового содержания способствует генерированию новых логических построений. Творческий процесс - это переход монологичного изложения в диалог с самим собой ( М. Бахтин).Для активации творческого потенциала необходимо:

- выделить иерархическую структуру смыслов и уровень их организации ;

- перейти на уровень обобщения;

- почувствовать необходимость общения - передачи новых смысловых структур другим;

- перехода от внешних форм сотрудничества и взаимодействия к внутренним формам функционирования.

Существуют структурно-функциональные различия между письменной и устной речью. Это проявляется в монологичности письменной речи и диалогичности устной речи. В процессе рождения речи ведущую роль играют фактор общения, условия коммуникации.

Уровень сформированности речи может выступать параметром исследования в разных ситуациях и при решении разных проблем.

Параметрами сформированности письменной речи могут выступать:

- связность;

- общее число слов;

- общее число фраз;

- показатель средней глубины фраз;

- контекстность.

Средняя длина фразы - отношение числа всех слов текста к числу предложений.

Глубина фраз - параметр указывает на уровень сформированное действия по порождению и отбору синтаксических структур. Это качественная характеристика фраз.

Связность - соединение предложений в семантико-синтаксическое целое. Определение связности установление смыслового отношения между соседними предложениями:

- констатация связки предложений;

- выявление адекватности связки выраженному отношению;

- определение всех возможных отношений в тексте, а также все смысловые отношения, которые адекватно выражены связками.

число адекватно выраженных отношений

Связность = ———————————

число всех отношений.

(числовое выражение связности данного текста).

Схема 3.

Контекстность. В работах Л.С. Выготского и C.Л. Рубинштейна контекстность рассматривается как специфическое качество письменной речи. Контекстность противопоставляется ситуативности как атрибуту устной речи. Контекстность и ситуативность - это два противоположных качества, которые взаимно переходят друг в друга в зависимости от уровня развития речи и от уровня условий ее реализации-.

Данная дихотомия рассматривается как единый параметр.

В чем состоит ситуативность? В силу того, что собеседников объединяет единая ситуация, внутри которой возможно использование наралингвистических средств жестов, мимики, интонации, - речь допускает следующие два факта: отсутствие отдельных членов высказывания (элипсис), благодаря их очевидности, и двусмысленность определенных элементов речи. Ситуативная речь возможна в понимании лишь при учете условий ее производства.

Контекстность обеспечивает полное понимание смысла речи на основе использования лишь языкового материала.

Контекстность речи может быть измерена следующим образом:.

1. выявить все ситуативные элементы, имеющиеся в тексте;

2. высчитать все возможные потенциальные случаи ситуативное;

3. составить отношение:

число ситуативных элементов.

————————————— = степень контекстности текста.

число потенциальных случаев ситуативности Схема 4.

Для выявления необходимых условий формирования письменной речи, следует взять несколько заданий на составление текста. Текст - связное, структурированное, логическое законченное построение, несущее информацию. Тексты делятся на репродуктивные и продуктивные. К репродуктивным можно отнести сюжетный текст с заданной темой, с заданным поворотом сюжета, а также описательные тексты. Описательные тексты ближе к изложению. К продуктивным текстам относятся задания типа сочинения, где разворот события остается за сочинителем, а также сочинение сказки, где вся сюжетная линия придумывается ребенком. Экспериментальные исследования показали, что сочинение продуктивных текстов порождает значительно более богатую письменную речь. Рис. 8. Схема речевой коммуникации.

.

.2.8 Организация знаково-символической деятельности в процессе проведения формирующего эксперимента.

В процессе организации формирующего эксперимента большую эффективность дает семиотический подход в процессе формирования понятий.

Семиотический подход позволяет максимально использовать принцип материализации в обучении. Термин "материализация" определяется как фиксация идеального внешними средствами, создание идеализированных объектов. Прежде чем любая абстракция станет предметом анализа, она должна быть материализована.

Материализация является процессом и результатом, предполагая воплощение идеального внешними средствами и деятельность построения и использования идеализированных объектов, в процессе которой происходит выделение существенных сторон объекта.

Материализация осуществляется двумя различными группами средств реальные предметы и знаково-символические средства. В процессе материализации реальный предмет выступает представителем иного объекта и его свойства не становятся объектом усвоения.

Знаково-символические средства являются абстрактными объектами замещающими реальные предметы. Они разделяются, в свою очередь, по степени абстракции, характеру замещения, характеру действия с ними.

Организация материализации предполагает выделение действия со всеми его структурными компонентами, подлежащими материализации, выбор средств материализации, выявление адекватности средств материализации действию.

Умственное действие есть преобразованная форма внешнего материального действия, соответственно организация внешнего предметного действия, умственную форму которого мы должны получить в результате обучения. Действие есть выделение в объекте предмета усвоения.

Действие напрямую зависит от предмета. Оно имеет двойную детерминацию: по логике предмета и по логике самой деятельности. Зависимость усвоения от содержания деятельности подтверждено экспериментально в отечественной и зарубежной психологии, не любое действие учащегося обеспечивает усвоение знаний. Необходим выбор специфического действия, адекватного природе изучаемого понятия и раскрывающего структуру умственного действия, подлежащего усвоению. Знания рассматриваются через рассмотрение предметно-материальных условий их происхождении, для чего необходим логико-предметный анализ знания. Специфическое действие, адекватное формируемому знанию - это действие, выводящее знание - через анализ предметно-материальных условий их происхождения. Усвоение знаний, организованное через выведение знаний через предметно-материальные условия их происхождения, наиболее эффективно. Есть непосредственная связь между содержанием знаний и той деятельностью, в процессе которой это знание усваивается. Эффективность усвоения в деятельности выведения знаний при работе со схематизированным материалом выше, нежели в условиях применения готовой схемы к анализу конкретной деятельности. Критерием адекватности материализации можно считать соответствие материализации специфическому действию, которое продуцирует надлежащее усвоению понятие, обеспечивает возможность его осуществления.

Введение знаково-символических средств предусматривает введение кодирования и декодирования получаемой информации.

"Кодирование (декодирование) - вид деятельности со знаково-символическими средствами, который заключается в переводе реальности (или текста, описывающею реальность) на знаково-символический язык и в последующем декодировании информации. Деятельность декодирования - что деятельность. по распознаванию того, что стоит за конкретными знаками" (Салмина Н.Г.).

Знак – материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве представителя некоторого другого предмета, свойства или отношения и используемый для приобретения, хранения, переработки и передачи сообщений (информации, знаний). Символ – «собственная определенность которого по своей сущности и понятию является более или менее тем самым содержанием, которое он как символ выражает» (Гегель Г. Философия духа. // Энциклопедия философских наук. Т 3.- М., 1977 с.294-295).

Смысл символа не отделим от его образной структуры, и отличается неисчерпаемой многозначностью своего содержания. Знаки и символы всегда выступают в роли представителя, заместителя объекта, в этом заключается репрезентативная функция знаково-символических средств (Басин Е.Я. Салмина Н.Г). Характеристиками символа являются его образность, многозначность, функциональность. Если вспомнить саму историю появления понятия "символ" в жизнедеятельности людей, где символом назывался в Древней Греции вещественный знак, чаще - кусок черепка, который должен был представить при встречи одного члена тайного общества с другим, то можно выявить основную функцию символа - одной частью рассказать о целом.

Моделирование как метод познания заключается в замещение естественным или искусственным, мыслительным знаком, (системой знаков), выступающим заместителем объекта, который мы изучаем. Модель позволяет выделить в графическом (или ином условном) виде иерархию изучаемых компонентов объекта, а также установить способы и систему взаимосвязей.

При разработке заданий следует учитывать две линии в понимании семиотического подхода к анализу получаемой информации - семантическую и ситаксическую. Семантическая - отражение в знаках определенного содержания. Синтаксическая -- выявление связи знаков в формировании понятия-.

Первый этап в подготовке обучающею эксперимента - это выделение базовых понятий, предназначенных к усвоению. Выстраивание понятий в определенную иерархическую зависимость, адекватную целям обучения.

Второй этап установление знаков и символов, отражающих содержание понятия или его части. Выявление принципов связи знаков в процессе кодирования.

Результаты первых двух этапов отражаются в обучающей матрице.

"Матрица" - (лат. matrix (matricis) матка) совокупность условным образом расположенных в виде прямоугольника объектов, имеющих определенный смысл, значение которого можно вычислить по установленным связям и правилам.

Третий этап - это собственно эксперимент, введение знаков, выявление их связи. Постепенное исключение из обучающей матрицы одного за другим составляющих знаков, переводит деятельность обучаемых детей в большую самостоятельность. Проведенные в данном русле исследования показали большую эффективность формирующего эксперимента при использовании знаково-символических средств.

2.9.Шкалирование как метод исследования.

Шкалирование — одна из разновидностей измерительных методов, применяемых в психологии и педагогике. Существуют две традиции использования термина «шкалирование» в психологии. В обиходном смысле под шкалированием понимают такой метод вынесения субъективных оценок, когда испытуемому (информанту, эксперту) предлагается оценить какой-то объект по какому-то признаку с использованием шкал, образованных с помощью числовых, словесных градаций или заданных в графической форме. Объект – то, что противостоит субъекту в его предметно-практической и познавательной деятельности. Объект не просто тождествен объективной реальности, а выступает как такая ее часть, которая находится во взаимодействии с субъектом, причем само выделение объекта познания осуществляется при помощи форм практической и познавательной деятельности, выработанных обществом и отражающих свойства объективной реальности.

Примером такого рода методик шкалирования является «Семантический дифференциал».

В более корректном смысле шкалирование определяется как основанная на определенной психометрической модели процедура построения системы количественных оценок психических свойств, параметров процессов или образов. Пример шкалирования в сенсорной психофизике — процедуры измерения порогов абсолютной и разностной чувствительности, установления «психометрической кривой» соответствия стимулов и ощущений. Шкалирование в этом контексте отличается от единичного измерения тем, что позволяет по отдельным наблюдениям воссоздать целостную кривую отображения (функциональную зависимость) свойств стимула на свойства ощущений. На основании этой построенной шкалы оказывается возможным по величине стимула предсказать интенсивность ощущения (субъективной реакции на стимул).

Во второй половине ХХ в. с появлением и распространением компьютерной техники были разработаны более мощные процедуры количественно-статистической обработки субъективных оценок — так называемое многомерное шкалирование, позволяющее учитывать одновременно не один параметр единичного стимула (внешнего объекта или события), а множество параметров многих стимулов. В узком смысле под многомерным шкалами (multi-dimensional scaling — MDS) принято обозначать экспериментальные технологии, основанные на оценке испытуемым пар объектов по уровню субъективного различия или сходства с последующим восстановлением на компьютере многомерной модели «субъективного пространства», в котором образы объектов отображаются в виде точек, местоположение которых задано проекцией на оси. Многомерное шкалирование стало сегодня ведущим методом экспериментальных и прикладных исследований в области психофизики сенсорного восприятия (например, построены полезные в практике технического синтеза цветовых стимулов MDS-модели цветоразличения), в области экспериментальной психосемантики (моделирование категориальных систем в виде «субъективных семантических пространств»), в области социально-психологических и психолого-экономических, маркетинговых исследований («субъективные пространства восприятия и оценки политических лидеров и партий», «субъективные пространства потребительского восприятия и предпочтения свойств товаров» и т. п.).

Шкалирование является количественным методом исследования. Под шкалированием понимают способ превращения ряда качественных факторов в количественные ряды. Шкалирование дает возможность измерить определенные стороны явлений или качеств личности и изобразить их в виде шкалы. Шкалирование позволяет в количественной форме отразить градации качественных признаков группы, коллектива, личности, что позволяет охарактеризовать специфику объекта исследования и фиксировать изменения во времени.

Для осуществления шкалирования необходимо прежде всего расположить качественные показатели в непрерывный ряд - континуум. Установить континуум не просто - требуется еще раз глубоко проанализировать, какие качественные признаки мы будем изучать, а затем конкретно решить, в чем данные качественные признаки проявляются. Выделенные параметры заносятся в виде непрерывного ряда от простого к сложному и оцениваются определенным образом.

Шкалы бывают разного типа.

Трехградусная односторонняя шкала.

Для получения шкалы используются вопросы с оценкой: веер закрытых ответов, к которым прилагается оценочная характеристика:

очень нравится (примерная ценность ответа) - 10.

не очень нравится - 5.

совсем не нравится - 0.

Многоградусная односторонняя шкала предполагает более трех вариантов оценок:

очень доволен - 6

относительно доволен - 4

не очень доволен 2

совсем не доволен 0.

Двусторонняя шкала (имеются ответы со знаком минус):

очень хорошо +10

довольно хорошо +5

так себе - 0

довольно плохо - 5

очень плохо - 10.

Требования к шкалам:

1. шкала должна обладать надежностью, она должна давать одни и те же результаты при одной и той же выборке;

2. шкала должна обладать обоснованностью то есть измерять то, ради чего была создана;

3. перечисленные в шкале свойства должны быть правильно определены, сравнимы друг с другом, подчинены единому правилу единства основания;

4. пункты в шкале могут быть прожективными, директивными (свойства указаны, либо исследователь, либо испытуемый выбирает те из них, которые присущи испытуемому, если это делает сам респондент, то шкала называется самооценочной); пункты в шкале могут быть прожективными (никаких указаний относительно их ценности нет, и испытуемый сам определяет их соотношение) Самооценочные шкалы широко используются в педагогике и педагогической психологии.

Исследователи выделяют пять видов шкал: социальной дистанции, нормирования, ранжирования, внутренней последовательности, шкалограммный анализ. Для педагогов наибольший интерес представляют шкалы социальной дистанции, которые включают в себя социометрический метод.

2.10 Социометрический метод исследования.

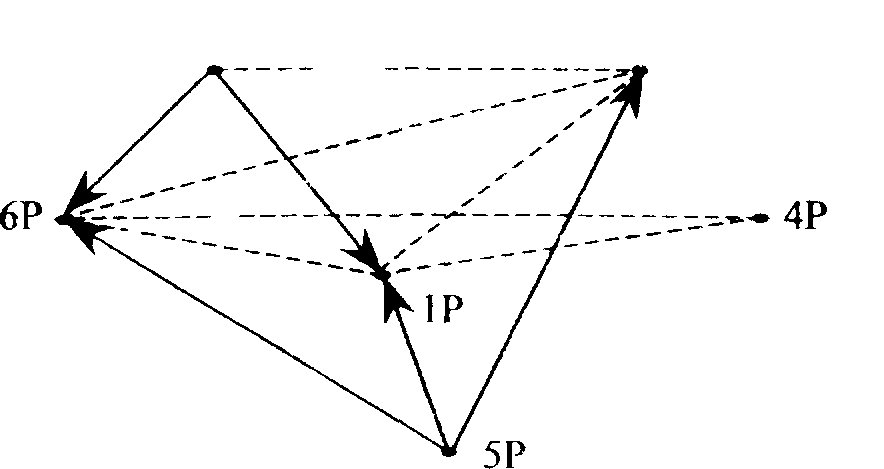

Социометрический метод исследования — диагностический метод, служащий для анализа межличностных отношений в малых группах. При его проведении перед каждым членом группы ставится вопрос, при ответе на который производит последовательный выбор и ранжирование других членов группы. Обычно в качестве подобного вопроса выступает вопрос о членах группы, предпочитаемых в тех или иных ситуациях.

Он служит средством изучения и измерения скрытых межличностных отношений в коллективе, в группе людей, где участники группы знают друг друга. Социометрический метод широко используется в психологии. Дж Морено ввел этот метод в педагогику и социологию. Задачи социометрического метода можно определить как:

- представить в виде определенного количественного ряда взаимоотношения внутри группы;

- определить социометрический индекс личности в коллективе. Для этого используется формула:

R+ кол- во положительных выборов

S величина индекса = -------------------------------------------------

N-1 число партнеров в группе.

Схема 5.

Чтобы выявить отношения, задают косвенные вопросы. Обычно дают три выбора - первый наиболее предпочтителен, второй, если окажется невозможен первый, третий - если нельзя удовлетвориться первыми двумя.

На основании данных заполняется таблица:

| Кто выбирает | IP | 2Р | ЗР | 4Р | 5Р | 6Р |

| IP | . | 1 | 1 | 2 | 1 | |

| 2Р | 1 | | 2 | 3 | 3 | |

| ЗР и т.д. | - | 2 | . | . | | |

| 1 выбор | 4 | 1 | . | . | . | |

| 2 выбор | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 1 |

| 3 выбор | - | 2 | . | 1 | - | 3 |

| ВСЕГО: | 5 | 5 | 1 | 2 | - | 5 |

Таблица 2.

.

.Социограмма может быть представлена в виде вписанных прямоугольников, где каждый прямоугольник показывает число выборов по группам. Социограмма может быть представлена в виде схемы (Рис 10)

3Р 2Р.

Рис. 9.

Р - партнер в группе.

— - односторонний выбор.

---- взаимный выбор

Результаты исследования могут быть представлены в виде социосхемы Для этой цели, как правило, используется форма окружности, на которой располагаются порядковые номера испытуемых по спискам их фамилий.

2.11 Сравнительные исследования.

В условиях конкретных исследований педагоги экспериментаторы часто пользуются таким важным приемом как сравнение. Сравнение может являться ведущим методом исследования, например на стадии констатирующего или сравнительного эксперимента, где происходит сравнение экспериментальной и контрольной групп, однотипных по большинству ведущих параметров и отличающихся лишь одной исследуемой переменной.

Но сравнительные методы исследования могут выступать и как частное средство исследования. В таком случае сравнение становится ведущей процедурой исследования. Можно выделить две основные исследовательские процедуры маршрутное исследование и панельное исследование.

С помощью маршрутных исследований изучается определенное явление в разных частях мира, страны, области в относительно одинаковый отрезок времени. В этом случае сравнивается влияние объективных и субъективных факторов на формирование и протекание педагогических процессов, на становление и развитие педагогических систем и т.д. Проводя исследование в разных условиях экспериментатор не должен менять программу и методику, исследование проводится на подобной выборке. Пользуясь данным методом исследования, устанавливается то неповторимое, частное, соответствующее менталитету каждой исследуемой группы. В процессе исследования, проводимых в разных странах, возможность проведения совместных мероприятий.

С помощью панельных исследований изучаются определенные педагогические явления в одном и том же месте с однородным контингентом лиц в разное время. Если в маршрутных исследованиях переменной служит место, то в панельных исследованиями переменной служит время. Панельные исследования включают элементы исторического метода, ориентированного на исследование динамики, логики развития тех или иных явлений в процессе формирования и под воздействием определенного менталитета. В этих исследованиях невозможно избежать присутствия эмпирического компонента.

Сравнительная педагогика разработала свои методы исследования отражающие предмет и объект изучения данной науки.

Описательный метод предполагает описание внешних признаков различных педагогических явлений ряда стран, дающее возможность накопления необходимой информации для дальнейшего анализа, сравнения и выводов требует большой точности и объективности. Описательный метод применяется при анализе таких явлений, как управление и финансирование народного образования, типы и структура учебно-воспитательных учреждений, учебные планы и программы различных типов и уровней учебных заведений, подготовка учителей, система внешкольного образования и т.д.

Статистический метод предполагает не только статистическую информация, но и анализ, интерпретацию, оценку цифровых сведений и данных относящихся к системам просвещения. Например: процент неграмотности, количество специальных учебных заведений, контингент учащихся, процент отсева и т.д. Статистический метод требует абсолютно взвешенного и объективного подхода. Если при описании одной страны вычисляется заработная плата учителя, то совершенно необходимо указывать его нагрузку в часах, при вычислении затрат правительства средств на образование следует учитывать как даются цифры на душу населения или на конкретного представителя выборки, например, на ученика, на студента, на ребенка школьного возраста и т.д. Окончивших курс не следует путать с "получившими образование", т.к. в некоторых странах можно прослушать курс, но не получить диплом национальный сертификат и т.п. Особенно взвешенно следует проводить статистические исследования структуры финансирования разных стран, учитывая характерные особенности, налоговую политику страны, наличие негосударственных каналов финансирования и т.д.

Исторический метод исследования в сравнительной педагогике приложим почти ко всем педагогическим явлениям. Выводы по любой педагогической проблеме возможны только при анализе генезиса и особенностей ее развития.

Социологический метод исследования предполагает оценку социального характера систем народного образования, анализ целей и задач, содержания и методов воспитания и образования с позиций особенностей стратификации общества, оценку соответствия организации школьной системы потребностям экономического развития, общей концепции развития цивилизации.

К аналитическим методам относятся логические методы исследования:

анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция и дедукция.

Применение анализа и синтеза в исследованиях всех педагогических явлений с помощью и на основе исторического, описательного, статистического и социологического методов позволяют дать общие оценки и вывести необходимые для сравнительного анализа обобщения.

В последние годы в педагогике все большее значение приобретают терминологические методы исследования. Их возникновение связано с отработкой лингвистики компьютерных систем. Появление тезаурусов рубрикаторов, дескрипторных словарей как инструментов размещения информации привело к разработкам моделей исследования путем оперирования базовыми и периферийными понятиями. Терминологический метод основан на исследовании теоретических изысканий, закрепленных категориальной системой понятий.

Заключение.

Научный статус и социальный престиж той или иной отрасли науки во многом зависит от уровня разработанной в ней теории как высшей, самой развитой формы научного знания. Педагогика не является в этом отношении исключением. Каждое грамотно проведенное исследование и теоретическая научная работа неизбежно развивают и повышают теоретический уровень науки.

Серьезны и многообразны причины неудовлетворенности состоянием педагогической науки вообще и, в частности, ее теоретической части, слабым влиянием теории на практику. Истоки такого положения дел лежат как в организационно-административной сфере, так и в области методологии, "самосознания" самой науки.

Носителями "самосознания" науки являются специалисты практики. Преувеличение роли эмпирически наблюдаемого опыта, нежелания теоретического самообразования приводят к разрыву теории и практики, обеднению возможностей педагогического процесса.

Подготовка методологически грамотных педагогов, способных грамотно участвовать в экспериментальных исследованиях является целью обучения будущего педагога в вузе.

Литература.

- Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологического исследования. - М.: Аспект Пресс, 1995.

- Белановский С.А. Методика и техника фокусированного интервью. - М.: Наука, 1993.

- Дружинин В.Н Экспериментальная психология: Учебное пособие. - М.:ИНФРА-М, 1997.

- Звонова Е.В. Экспериментальная психология: Учебное пособие. – Москва: Российский Новый Университет, 2003.

- Ильичева И.М Краткое методическое руководство по составлению гомогенных педагогических тестов. - Коломна: КПИ, 1997.

- Ильичева И.М. Методология и методы психологического исследования. Методические материалы к курсу. – Коломна: КПИ, 1997.

- Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент. - М.: Изд-во Московского университета, Изд-во ЧеРо., 1997.

- Краевский В.В. Методология педагогического исследования. - Самара: Изд-во СамГПИ, 1994.

- Куликов Л.В. Психологическое исследование: методические рекомендации по проведению. – СПб.: Речь, 2001.

- Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: Теория и практика, М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2001.

- Никандров В.В. Метод моделирования в психологии: Учебное пособие. – СПб.:Речь, 2003.

- Никандров В.В. Наблюдение и эксперимент в психологии: Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2002.

- Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей /Под ред. П.И. Пидкасистого - М. Российское педагогическое агентство, 1995.

- Пиаже Ж. Избранные психологические труды. - М., 1994.

- Проблемы методологии педагогики и методики исследований /Под ред. М.А. Данилова, Н.И. Болдырева- М.: Педагогика, 1971.

- Психологический словарь/Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г.Мещерякова.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: Педагогика-Пресс, 1996.

- Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. /Гл ред. В.В.Давыдов. - М.: Большая российская энциклопедия, 1993.

- Салмина H.Г. Знак и символ в обучении. - М.: Изд-во МГУ, 1988.

- Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. - СП.: ООО речь, 2001.

- Щедровицкий Г.П. Проблемы методологии системного исследования. - М., 1964.

- Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. - М., 1978.

- Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. - Самара: Изд-во Самарского университета, 1995.

Приложение№1.

Структура курсовой (выпускной квалификационной) работы:

Титульный лист заполняется по стандарту КГПИ.

Содержание (структура работы с указанием страниц глав и подглав).

Введение. Включает следующие пункты:

- актуальность исследования (краткое изложение современного состояния изучаемой проблемы);

- проблема исследования (определение ракурса исследования, дефицит сведений, потребность в устранении дефицита);

- объект исследования (фрагмент мира, существующего независимо от исследователя и попадающего в зону исследования);

- предмет исследования (свойства, стороны, отношения реальных объектов, рассматриваемых в определенных условиях);

- цель исследования (конечный результат исследования);

- задачи исследования (определение путей и средств для достижения цели исследования);

- методологическая основа исследования (обозначает теоретическую позицию данной работы);

- методы исследования, использованные при выполнении работы;

- гипотеза исследования;

- положения, выносимые на защиту;

- научная новизна исследования (если есть);

- теоретическое значение работы;

- практическое значение работы;

- апробация материалов исследования;

- внедрение результатов исследования (если есть);

- структура и объем работы.

Введение является кратким теоретическим изложением направления исследования, определение концепции все работы. Введение имеет очень большое значение и составляется при непосредственном контроле руководителя.

Глава 1. Общее название главы.

Текст содержит анализ теоретических положений научной литературы и современных публикаций. В первой главе дается анализ основных положений теоретических и экспериментальных исследований, относящихся к данной проблеме, обосновывается выбранный подход к ее решению.

Весь текст делится на подглавы с номерами (1.1; 1.2; 1.3 и т.д.) Каждая подглава имеет свое название и содержит целостный текст по одному узкому вопросу. В тексте обязательно делаются ссылки на использованную литературу – [указание № по списку литературы]. Например: [14]. Если в тексте использована точная цитата, то указывается № по списку и номер страницы. Например: [14, 107]. Ссылки на использованную литературу обязательны!

Глава 2. Общее название.

Во второй главе дается описание методик экспериментального исследования. При сложном, междисциплинарном исследовании текст может содержать определения вопросов и средств сближения узко дисциплинарных подходов и позиций. Текст содержит обоснование выбранного направления исследования и обоснование принципиальных позиций выбранного метода исследования. Вторая глава может содержать теоретические положения обучающей программы. Текст делится на подглавы с номерами и собственными названиями (2.1; 2.2; 2.3 и т.д.) Грамотное оформление ссылок обязательно.

Глава 3. Имеет название и содержит результаты исследования.

В чисто теоретических работах глава три может отсутствовать или содержать обобщающий материал, представленный в таблицах, схемах, сравнительных матрицах и т.д. Глава 3 может не содержать подглавы и представлять целостный текст. Глава три представляет ход и результаты экспериментальной проверки выдвинутой гипотезы.

Заключение – обобщаются полученные данные, делается вывод о правильности выдвинутой гипотезы. Делаются рекомендации внедрения полученных результатов исследования.

Список литературы. Составляется в соответствии с требованиями ГОСТа. Список составляется общий по алфавиту. Образец:

- Батаршев А.В. Организаторские и коммуникативные качества личности. – Таллинн: центр информационных и социальных технологий «Регалис», 1998. –108 с. (указание страниц может в курсовой работе отсутствовать).

- Пиаже Ж. Психология, междисциплинарные связи и система наук.//Хрестоматия по психологии./ Под ред. А.В.Петровского. – М.:Просвещение, 1977. С. 75 – 82.(указание страниц обязательно).

- Розин В.М. Научные интерпретации предмета психологии (от парадигмы естественнонаучной к гуманитарной?) // Психологический журнал. Т.12. 1991. № 2. С.5 – 15. (указание страниц обязательно).

- Levin R. Complexity: Life at the edge of chaos. New York: Macmillan. 1993. 272 p. (иностранные источники указываются в конце списка литературы по латинскому алфавиту).

Список литературы должен содержать преимущественно публикации последних 5-10 лет.

Приложение. Содержит материалы, использованные или полученные в ходе экспериментального исследования.

Приложение№2. Титульный лист.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОЛОМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«Допущено к защите»______________

Зав.кафедрой (название кафедры) Ф.И.О.

"___"_______________ 200__г.