Молекулярно-генетическая диагностика и дифференцированная терапия гистиоцитарных пролиферативных заболеваний у детей 14. 01. 08 педиатрия 14. 01. 21 гематология и переливание крови

| Вид материала | Автореферат |

- Молекулярно-генетическая природа первичных гемофагоцитарных лимфогистиоцитозов в россии, 381.26kb.

- Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в лечении врожденных и приобретенных, 1375.99kb.

- Факторы риска и контроль вирусных инфекций после трансплантации гемопоэтических стволовых, 767.07kb.

- Красняков Владимир Кириллович Совершенствование донорства крови и ее компонентов, 921.41kb.

- Прямое переливание крови (методические рекомендации), 154.15kb.

- Оптимизация инновационных технологий трансфузионного пособия пациентам регионального, 1245.79kb.

- Неопухолевые лимфаденопатии. 14. 00. 29 гематология и переливание крови, 1061.02kb.

- Обеспечение качества получения и клинического применения компонентов крови в субъекте, 404.49kb.

- кальцинированный аортальный стеноз-состояние системного гемостаза и реологических, 538.36kb.

- Иммуногематологическая оценка методов гемокомпонентной терапии у онкологических больных, 340.82kb.

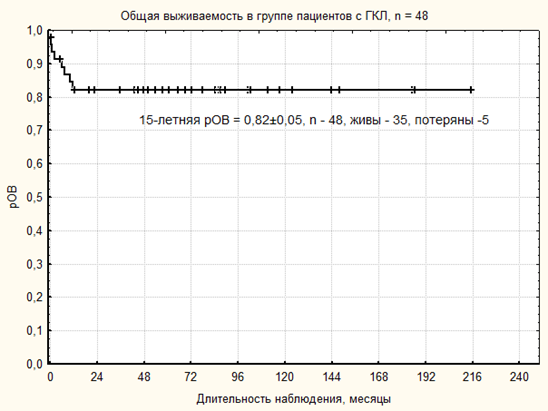

Терапия пациентов с моносистемным заболеванием Пациенты с МоноС ГКЛ получили локальную терапию (n = 3, унифокальное поражение скелета) и системную химиотерапию (n = 7) в соответствии с рекомендациями протоколов DAL-HX-90 (n = 3), LCH-II (n = 4), LCH-III (n = 1). Один пациент с унифокальным поражением скелета оставался под наблюдением без терапии. Локальная терапия была эффективна у всех пациентов, реактиваций заболевания не было. Среди 7 пациентов, получивших ХТ, один потерян из-под наблюдения. У 4 пациентов достигнут ПО (n = 3) или ЧО (n = 1), у 2 пациентов заболевание прогрессировало. В терапии 2 линии у 1 пациента (№) использовали шесть курсов 2-CdA, 5 мг/м2 №3, был достигнут стойкий полный ответ. Реактиваций ГКЛ и перманентных осложнений в группе пациентов с МоноС ГКЛ не было. Девять пациентов живы и сохраняют статус ПО, два пациента потеряны из-под наблюдения. 5-летняя рОВ в данной группе составила 100%. 5-летняя рБСВ = 91 ±9%. Табл. 18.

| Таблица 18. Результаты терапии первой линии в группе пациентов с гистиоцитозом из клеток Лангерганса. | |||||

| | Моно, n=7 | МСОР-, n=7 | МСОР+ | Тест Fisher | |

| Стандартная терапия, n=19 | 2-CdA+AraC, n=9 | p | |||

| Ранний ответ (ЧО + ПО), n(%) | 4 (66) | 6(100) | 11 (61) * | 8 (100) † | 0,0622 |

| ПО на первую линию, n (%) | 3 (60) | 4(66) | 6 (33,3) * | 8 (100) † | 0, 0022 |

| Рецидивы, n(%) | 0 | 6(100) | 1 (5,5) | 0 (0) | 1,0 |

| Необходимость второй линии, n (%) | 2 (33) | 6(100) | 10 (55,5) | 0 (0) | 0,0095 |

| Перманентные последствия, n (%) | 0 | 4 (66) | 7(63,6) ‡ | 0 (0) | 0,0147 |

| Живы, n (%) | 5 (71) | 6(85) | 11(58) | 8 (88) | 0,2011 |

| Потеряны, n (%) | 2 (28) | 1(15) | 2 (10) | 0 | 1,0 |

| рОВ, % (SE) | 100 | 100 | 71 (11) | 88(9) | Log-rank p = 0,35 |

| рБСВ, % (SE) | 91 (9) | 0 (0) | 40 (11) | 88(9) | Log-rank p = 0,037 |

| * 1 пациент потерян из-под наблюдения до оценки раннего ответа † 1 пациент умер на 18 день от начала терапии ‡ у 11 пациентов с полным продолжительным ответом | |||||

|  |

| Рисунок 22. Общая выживаемость и бессобытийная выживаемость в группе пациентов с ГКЛ. | |

Терапия пациентов с МСОР-

Пациенты с МСОР- получили ХТ в соответствии с рекомендациями протоколов LCH I (n = 1), LCH II (n = 5), LCH III (n = 1). Один пациент потерян из-под наблюдения до оценки ответа. У 6 пациентов достигнут ПО (n = 4) или ЧО (n = 2). У всех 6 пациентов с медианой 5 (3-10) месяцев от окончания терапии развилась реактивация заболевания. Терапия реактивации включала повторное назначение стандартной терапии согласно протоколу LCH-II (n = 4) и терапию 2CdA, 6 мг/м2 №5 х 6 курсов (n = 2). В одном случае с целью контроля ЦНС-поражения пациент получил 4 введения MTX в дозе 2 г/м2/24 часа и локальную лучевую терапию на область опухоли (СОД 8 Грей). У всех пациентов, получивших терапию второй линии, был получен ПО. Перманентные осложнения развились у 4 пациентов (несахарный диабет (НД), n = 4, пангипопитуитаризм, n = 1). На момент завершения исследования все пациенты живы с медианой наблюдения 111 (0-186) месяцев. 5-летняя рОВ в данной группе составила 100%. 5-летняя рБСВ = 0 ±0 %. Табл. 18.

Терапия пациентов с МСОР+

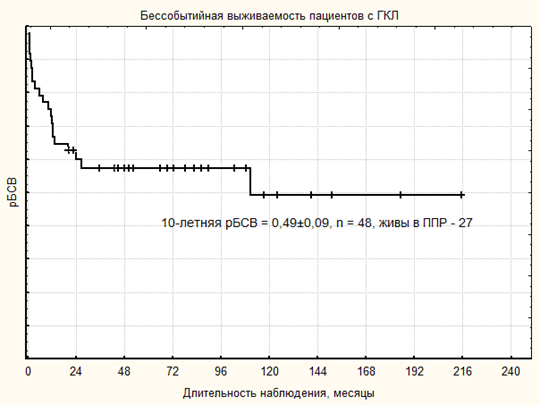

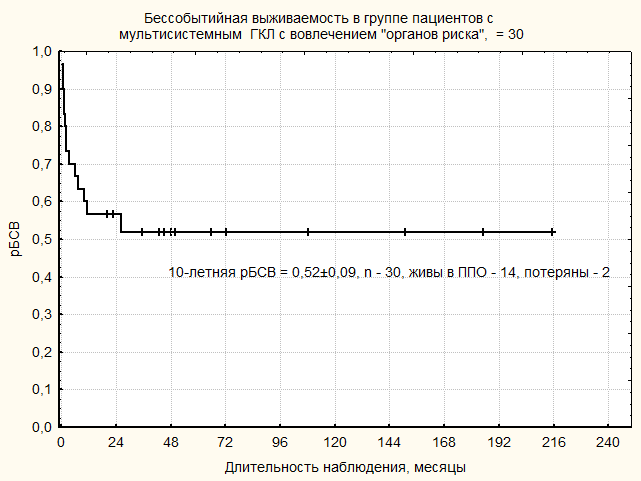

5-летняя рОВ в группе пациентов с ГКЛ МСОР+ составила 70±8%. рБСВ в группе пациентов с ГКЛ МСРО+ составила 51±9%. Рис.23. Исходные характеристики пациентов в группе стандартной и альтернативной терапии не отличались. Табл. 19.

| | |

|  |

| Рисунок 23 Общая выживаемость и бессобытийная выживаемость в группе пациентов с МСОР+ ГКЛ | |

Стандартная терапия Стандартную терапию первой линии получили 19 пациентов в соответствии с рекомендациями протоколов DAL-HX-90 (n = 1), LCH I (n = 4), LCH II (n = 9), LCH III (n = 5). Два пациента потеряны из-под наблюдения до оценки ответа. По завершении интенсивной фазы терапии ПО (n = 4) или ЧО (n = 4) на стандартную терапию достигнут у 8 (44%) пациентов, 7 из них продолжили терапию согласно протоколу, 1 получил 2-CdA, 6 мг/м2 №5 х 6 курсов, 1 – потерян из-под наблюдения. Все пациенты, ответившие на стандартную терапию, достигли статуса ПО с медианой 8,7 (1-16) месяцев. Реактивация заболевания развилась у одного пациента через 13,5 месяцев от окончания терапии. Все пациенты, ответившие на терапию, живы с медианой наблюдения 61 (23-215) месяц. Перманентные осложнения развились у 7 (87%) в виде НД (n = 4), пневмофиброза (n = 5) и фиброза печени (n = 1).

Терапия второй линии

Девять пациентов с ПЗ получили ХТ второй линии. У 3 пациентов курсы ВХТ не включали 2-CdA и AraC, эти пациенты не ответили на терапию и умерли от прогрессии ГКЛ с интервалом 64, 180 и 342 дня от начала терапии. Шесть пациентов получили ВХТ c использованием комбинации 2-CdA + AraC. У 5 пациентов достигнут ПО, 1 пациент умер от инвазивного микоза при сохранении активности ГКЛ. Из 5 пациентов, ответивших на 2-CdA + AraC, 4 живы и сохраняют статус ПО с медианой наблюдения 6 (3,7-7,3 лет). Один пациент умер в статусе ПО от кровотечения из верхних отделов ЖКТ, развившегося вследствие цирроза печени. Медиана интервала достижения ПО составила 11,7 (2,2 – 16,6) месяцев. Медиана интервала от начала терапии первой линии до начала терапии 2-CdA + AraC составила 60 (37 – 138) дней, 2 пациента с наибольшим интервалом (87 и 138 дней) умерли. Среди пациентов, ответивших на терапию 2-CdA + AraC, реактиваций ГКЛ и формирования дополнительных перманентных осложнений не было. Таким образом, 5-летняя рОВ в группе стандартной терапии составила 71±11%, 5-летняя рБСВ составила 40±11%. 5-летняя рОВ пациентов, не ответивших на терапию первой линии, составила 44 ± 16%, а при терапии 2-CdA + AraC 66 ±19 %. Рис. 24 и табл. 18

Пилотное исследование

Девять пациентов получили терапию первой линии в соответствии с пилотным протоколом LCH-MS. Один пациент умер от острого повреждения легких смешанной этиологии через 18 дней от начала терапии. Восемь пациентов (89%) достигли ПО с медианой 9 (5,9 – 11,1) месяцев, медиана достижения «функционального» ответа составила 5 (2,9 – 8,5) месяцев. У 6 из 7 пациентов с дисфункцией гемопоэза показатели периферической крови восстановились после 1 курса ХТ. Все пациенты, ответившие на терапию первой линии с использованием 2-CdA + AraC, живы и сохраняют статус ПО с медианой наблюдения 39 (20 - 65) месяцев. В этой группе не было зарегистрировано случаев реактивации заболевания и развития перманентных осложнений. 5-летняя рОВ и рБСВ составили 88±10%. Рис. 24 и табл. 18.

Общий анализ результатов терапии

Сравнение основных показателей эффективности терапии I линии показало, что частота достижения ПО достоверно выше в группе 2-CdA+AraC, а частота развития перманентных осложнений, напротив, достоверно ниже. Достоверных различий в рОВ не получено, однако различия в рБСВ оказались достоверны. Отсутствие значимого различия в показателе ОВ обусловлено эффективностью терапии второй линии и, таким образом, подтверждает более высокую активность комбинации 2-CdA и AraC в сравнении со стандартной терапией. Табл. 18.

| | ||||||||||

| Таблица 19. Сравнение исходных характеристик группы стандартной терапии и пилотного исследования МСОР+ ГКЛ. | ||||||||||

| | Стандартная терапия, n=19 | 2-CdA+AraC, n=9 | p | |||||||

| медиана | мин | макс | медиана | мин | макс | | ||||

| Возраст манифестации, месяцев | 11 | 0,9 | 200 | 6 | 0 | 20 | 0,0222 | |||

| Возраст диагноза, месяцев | 21 | 4,9 | 206 | 11 | 3,4 | 27 | 0,1168 | |||

| Интервал манифестация-диагноз, мес | 5,0 | 0,13 | 30 | 4,6 | 1,5 | 21 | 0,9385 | |||

| Гепатомегалия, см | 5,5 | 0,5 | 12 | 7 | 3 | 10 | 0,4930 | |||

| Спленомегалия, см | 6 | 2 | 10 | 8 | 1 | 12 | 0,3050 | |||

| Лейкоциты, х109/л | 6,8 | 0,7 | 16,2 | 3,5 | 1,5 | 13,5 | 0,4457 | |||

| Гранулоциты, х109/л | 4,3 | 0,1 | 14,2 | 1,8 | 0,4 | 10,5 | 0,5546 | |||

| Гемоглобин, г/л | 86 | 55 | 149 | 70 | 53 | 108 | 0,0489 | |||

| Тромбоциты, х109/л | 190 | 2,0 | 687 | 46 | 15 | 397 | 0,3774 | |||

| Альбумин, г/л | 28 | 19 | 48 | 24 | 18 | 34 | 0,0216 | |||

| ЩФ, МЕ/л | 263 | 40 | 3770 | 366 | 86 | 1900 | 0,9548 | |||

| АЛТ, МЕ/л | 27 | 4 | 251 | 25 | 7 | 133 | 0,2277 | |||

| АСТ, МЕ/л | 25 | 5 | 326 | 35 | 6 | 135 | 0,4753 | |||

| Билирубин, мкмоль/л | 14 | 4 | 236 | 21 | 5 | 201 | 0,2183 | |||

| Фибриноген, г/л | 2,8 | 2,0 | 4,7 | 1,8 | 1,1 | 4,1 | 0,4754 | |||

| АЧТВ, секунд | 35 | 15 | 180 | 32 | 27 | 180 | 0,3379 | |||

| ПИ, % | 79 | 28 | 96 | 89 | 74 | 96 | 0,2042 | |||

| Число вовлеченных органов, n | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 0,0245 | |||

| | ||||||||||

| | n | % | n | % | p | |||||

| Пол, м:ж | 11:8 | 58:42 | 4:5 | 44:56 | 0,6891 | |||||

| Скелет | 8 | 42 | 4 | 44 | 0,9697 | |||||

| Кожа | 18 | 95 | 9 | 100 | 1,0 | |||||

| Лимфоузлы | 5 | 26 | 4 | 44 | 0,4074 | |||||

| Несахарный диабет | 3 | 16 | - | - | 0,5302 | |||||

| Наружный отит | 6 | 32 | 6 | 67 | 0,1139 | |||||

| Печень | 18 | 95 | 9 | 100 | 1,0 | |||||

| Селезенка | 18 | 95 | 9 | 100 | 1,0 | |||||

| Легкие | 8 | 42 | 7 | 78 | 0,1145 | |||||

| Кроветворение | 14 | 74 | 8 | 89 | 0,6296 | |||||

| Щитовидная железа | 1 | 5 | - | - | 1,0 | |||||

| Слюнные железы | - | - | 1 | 11 | 1,0 | |||||

| ЦНС | 2 | 8 | - | - | 1,0 | |||||

| ЖКТ | 2 | 10 | 1 | 11 | 1,0 | |||||