Все статьи для журнала «Мой ребёнок»

| Вид материала | Документы |

СодержаниеПрава и обязанности. Искусство видеть Игра 1. Майор Пронин Игра 2. На что это похоже Игра 3. Рассказ по комиксу Игра 4. Внешность и характер Чувство родины. |

- Журнал «Автомобильная промышленность» Статьи научно-технического содержания, соответствующие, 18.05kb.

- Нло как предмет слухов., 1485.22kb.

- Миастения мой опыт излечения, 409.93kb.

- Договор об условиях и порядке передачи авторских прав на статью, 41.13kb.

- Все статьи Ратникова одним файлом, 2926.48kb.

- Рубрика «Понятия» старейшая в «АвтоЗвуке» и, в отличие от многих других, ни разу, 602.93kb.

- Доклад "какой отец нужен ребенку?", 111.36kb.

- Указатель журнала, 7627.28kb.

- В конце статьи приложена переписка с редакцией журнала «Космические исследования»,, 868.88kb.

- Глобальный Экологический Фонд программа, 6604.68kb.

Права и обязанности. Как известно, у каждого человека есть и права, и обязанности. Но как быть с маленькими детьми? Какие у них должны быть права? А обязанности - нужны ли они малышам? В наш детский сад ходят два мальчика: Ваня и Коля. Они родились почти одновременно: у Вани день рожденья 30 июля, а у Коли – 2 августа. Но трудно себе представить более не похожих друг на друга людей. Коля – чрезвычайно способный и «продвинутый» ребёнок. Читать научился в 3 года, учит английский, занимается музыкой. Но поведение у него своеобразное. Очень эмоциональный, кипит и бурлит, при этом не соблюдает никаких правил, не слушает взрослых, страшно импульсивен. Вот типичные образцы его поведения. Дети играют в «котов и мышей». Надо посчитаться: кто будет котом. Коля: - Я, я буду котом! Ариша и Вика, лидеры группы, его останавливают: - Да подожди ты, посчитаемся! Коля: - Я, я буду считать! Но кто-то уже говорит считалку. Коля: - У-у-у!!! – ревёт, будто его побили, бросается на пол, бьется в истерике. Как-то он весь «тихий час» баловался, дудел под одеялом, свистел, как паровоз: ему это кажется весёлым и остроумным. Воспитатель ему сказала, что, если он не успокоится, то будет лежать в постели дольше всех: все встанут, а он пусть «спит», раз не хочет лежать тихо. Коля на эту угрозу по своему обычному легкомыслию не обратил никакого внимания. И вот – все встали, а его оставили в постели. Коля закатил чудовищную истерику. К тому же в этот день дети должны были идти в бассейн, а Коля в «первой группе» (в бассейн они ходят двумя группами, потому что все сразу туда не помещаются: бассейн маленький). Коля даже ударил воспитателя! Наконец, ему разрешили встать, но «первая группа» уже ушла. Он вскочил, схватил полотенце, пакет с купальными принадлежностями и босиком побежал на лестницу – насилу его поймали. Когда играют в какие-то игры с правилами, Коля правил никогда не соблюдает – хотя интеллектуально он лучше развит, чем большинство других детей. Поэтому с ним никто играть не хочет. С воспитателями у него тоже отношения напряженные, так как он их никогда не слушает. В общем, Коле пока живется на свете нелегко. А вот Ваня – хотя он не отличается такой «продвинутостью» и почти в 6 лет еще только начал понемножку читать – гораздо лучше ладит и со взрослыми, и с другими детьми. Ваня очень любит что-то делать в группе: расставлять столы для обеда, помогать накрывать. Хотя всегда есть дежурные, Ваня – вечный дежурный: он всегда помогает, даже если это не его дежурство. Если на прогулке кто-то из детей «потерялся», Ваня всегда его найдёт и приведёт. Замечательно то, что все дети к нему хорошо относятся, хотя далеко не всегда постоянные помощники взрослых – авторитеты и для своих сверстников. При этом Ваня – обычный ребенок: любит играть, смеяться, шалить. В то же время, опять-таки в отличие от Коли, прекрасно владеет собой, своими эмоциями, очень солидный и спокойный. Между прочим, Ваня – левша, то есть особо чувствительная натура. Он действительно тонкий, чувствительный мальчик. Когда однажды зимой на прогулке дети нашли замерзшую птичку, Ваня принес ее в группу и долго грел, надеясь, что она оживёт. Он жалеет детей, которые ушиблись и плачут. И даже умеет их утешить! Почему же он такой? И почему Коля – совершенно другой? Всё очень просто: у Вани дома множество обязанностей. У Коли – никаких обязанностей нет, да и прав определённых нет. Зато он всегда всё делает только для себя, для своего удовольствия. Поэтому ощущает себя Центром Вселенной, не привык ни с кем и ни с чем считаться, совершенно асоциален. Он точно знает, что ничего не обязан делать – а все обязаны делать для него. Так его приучили в семье. Коле и Ване всего по 5 лет. Но основы личности уже заложены. И совсем не трудно предвидеть, какой будет их жизнь. Коле придется столкнуться с большими трудностями – прежде всего, в отношениях с людьми. А Ваня легко этих трудностей избежит. На примере Коли и Вани можно видеть, что ребенку нужны и права, и обязанности. Как и любому человеку. К сожалению, существует такая странная точка зрения – в России она особенно распространена – что чем больше прав и чем меньше обязанностей, тем лучше для человека. На самом деле отсутствие обязанностей и связанной с ними ответственности в жизни невозможно, а если искусственно удается создать такую ситуацию, когда у кого-то есть одни права и никаких обязанностей, то это человека страшно развращает. Самые отвратительные люди – именно те, которые уверены, что у них одни сплошные права – а обязанностей ноль. Так что на самом деле человеку нужно уравновешенное, гармоничное сочетание прав и обязанностей. Какие же у совсем маленького ребенка могут быть права – и какие обязанности? Права могут быть такие:

И т.д., и т.п. Почему важно, чтобы у ребенка были эти и многие другие права? Потому что у бесправного человека нет чувства собственного достоинства. Такой человек не уважает себя и не ощущает себя хозяином своей жизни. Он привык, что мама может всё что угодно запретить и может всё что угодно разрешить – по своему произволу. Прав никаких у него нет. И потом, когда вырастет, станет взрослым, такой человек не сможет защитить свои права, потому что он не уверен, что у него вообще должны быть какие-то права. Он привык, что есть Начальники и Подчиненные – и Начальник имеет полную власть над Подчиненным. По правилу: «Я начальник – ты дурак». А прав никаких на самом деле нет, это так, только на словах, для отвода глаз. Если таких людей много, они сильно тормозят развитие демократии и вообще любое культурное развитие. Ребенка с раннего возраста надо приучать к тому, что он – Человек, а у Человека всегда есть какие-то определенные права, которые все окружающие обязаны уважать, и он может требовать соблюдения своих прав. Да, да – требовать! К этому нужно относиться серьезно, и права ребенка, раз уж вы их ему дали, неукоснительно соблюдать, даже если это в отдельных случаях не совсем удобно для вас. А какие могут быть у малыша обязанности? Например, такие: 1) Подавать маме тапки, когда она приходит домой. Подавать какие-то другие вещи (посуду, когда мама моет ее на кухне). 2) Поливать цветы. 3) Выносить мусор. 4) Включать и выключать различные приборы (телевизор, например; выключать свет, чтобы долго не горел). 5) Кормить домашних животных, убирать за ними (чистить клетки и т.п.). 6) Пылесосить (больше любят это делать мальчики: им нравится, как гудит пылесос, нравится, что они справляются с такой мощной машиной). 7) Измерять маме и другим домашним температуру, если они заболели. Приносить больному то, что ему нужно (носовой платок, чай и пр.). И пр., и т.п. Почему ребенку – даже совсем маленькому – непременно нужны обязанности? Потому что они дают ему возможность ощутить себя нужным своим близким. Дают самоуважение и даже гордость: я уже большой, я многое делаю сам! Обязанности вносят устойчивость и смысл в жизнь любого человека – и ребенка в том числе. Только ребенку они особенно нужны – именно потому, что он пока еще не очень уверен в себе, мал и слаб. Права – дают нам возможность жить. Обязанности – придают жизни смысл. Тот, у кого есть права, но почти нет обязанностей, - потребитель, эгоист. Только обязанности позволяют человеку преодолеть свой эгоизм, научиться считаться с другими людьми. Как же сделать так, чтобы у малыша были обязанности и он сам, добровольно и даже охотно, их выполнял? Сначала можно просто просить. Но важно именно не заставлять – а просить. Так, как мы просим друг друга о какой-то услуге. Убедитесь, что ребенку нравится это делать. Поощрите его: лаской, уважением к нему. Именно уважения, признания своей нужности дети жаждут больше всего. Ни в коем случае не следует поощрять малыша «материально»: конфетами, тем более – деньгами. Работа за плату – совсем особый жанр. Маленькому ребенку нельзя платить, это тоже его развратит: он привыкнет что-то делать только за вознаграждение. Для своих близких мы всегда трудимся совершенно бескорыстно. И именно это дает нам возможность почувствовать себя Людьми в полном смысле этого слова. Если вы видите, что малышу нравится что-то делать, постепенно втягивайте его в эту деятельность, помогайте ее освоить – и потом поручите ему это делать всегда. На первых порах придётся ему помогать. Но тут есть один важный момент. Некоторым родителям кажется, что работать должен ребенок, но помнить о том, что нужно сделать, должны они, взрослые. Это не так. Раз это обязанность ребенка – то он сам и должен помнить, что и когда надо сделать. Да, кошка может оказаться ненакормленной, а кошачий туалет – источать не совсем приятный аромат. Но это естественные последствия забывчивости ребенка – и он должен их сам пережить. Укорять его можно – но не брать на себя функции его памяти. Потому что тогда он привыкнет: я делаю что-то только тогда, когда мне об этом напоминают. Не напомнили – не делаю. Разумеется, совсем маленьких детей упрекать следует с осторожностью, чтобы не разочаровать. У малышей внимание неустойчивое. И если ребенок пошел гулять с собакой на час позже – ничего страшного. Он постепенно привыкнет выполнять свои обязанности точно и неукоснительно. А вот поощрять детей – именно уважительным отношением к ним, благодарностью, лаской – надо поначалу регулярно. Потом можно это делать уже через раз – если вы видите, что привычка уже вырабатывается. А потом и совсем редко, потому что малыш уже научится сам получать удовлетворение от добросовестно исполненных обязанностей. Обязанности не должны быть тяжёлыми для ребенка, но не должны быть и слишком легкими, пустяковыми – тогда они не будут воспитывать. Обязанности – это не игра: ребенок должен понимать, зачем это нужно, видеть, что взрослые действительно нуждаются в его работе, в его помощи – что это реально необходимо. Поэтому не следует изобретать какие-то искусственные обязанности – исключительно в воспитательных целях. Дети не любят, когда их явно воспитывают. Обязанность – это что-то постоянное, каждодневное. Очень важна именно привычка всё время что-то делать не для себя, а для других; не потому, что хочется, а потому что надо. И самое главное – выполнение обязанностей должно приносить удовлетворение ребенку, ему это должно нравиться, возвышать в своих глазах – благодаря тому, что он понимает: я приношу пользу, я делаю то, что нужно всем, я забочусь о своих близких – я Человек. Обязанности и права, если они гармонично сочетаются в жизни человека, - подобно противовесам, придают устойчивость нашей жизни и нашему внутреннему миру. Наверное, все видели детские велосипеды, у которых по бокам – два дополнительных колеса, для устойчивости. Вот человека, у которого есть и достаточно прав, и немало обязанностей, причем, таких, которые он охотно выполняет и справляется с ними, можно сравнить с таким велосипедом: он очень устойчив, психологически и эмоционально. Жизнь без обязанностей – пустая и никчёмная. Зачем же нам обкрадывать собственных детей? Итак.

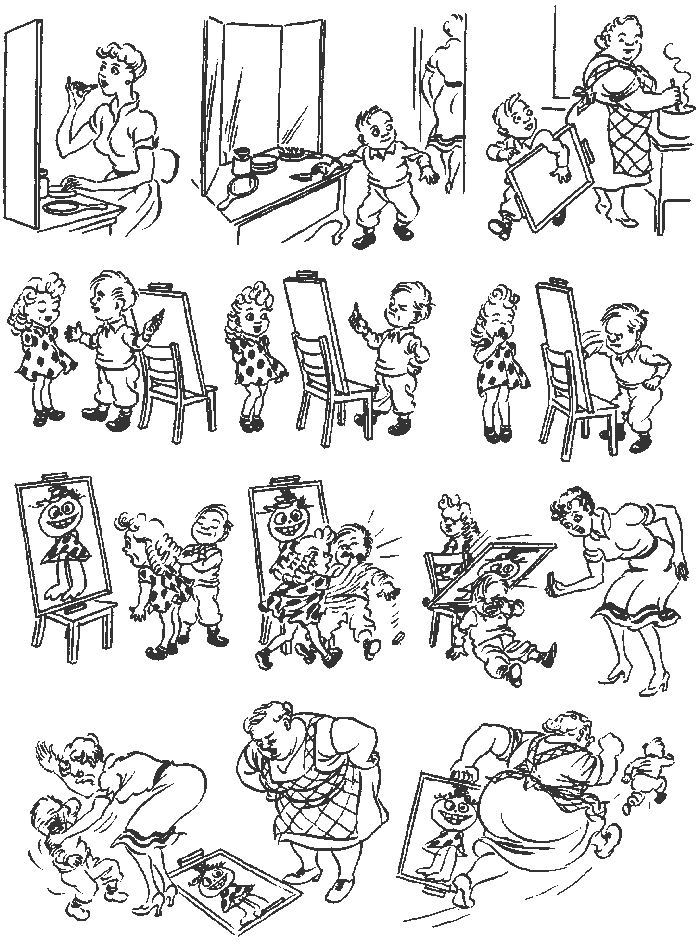

Искусство видеть. Какое значение имеет в жизни человека качество, которые мы называем «наблюдательностью»? Нужно ли развивать наблюдательность у детей? И если да, то как это делать? Тамара и Армен – не только брат и сестра, но еще и близнецы. Однако по характеру они совсем разные. Тамара – хоть и живая и любопытная, но спокойная девочка. В 6 лет она уже умеет готовить, любит «убираться» в квартире, ухаживать за комнатными цветами. А вот Армен – гиперактивный ребёнок: вечно кипит и бурлит, как вулканчик, хохочет – или, наоборот, плачет – причем, слезы и смех у него сменяют друг друга мгновенно. Он страшно общителен, обожает подвижные игры и всякую возню, а шума производит столько, сколько с десяток мальчишек не создадут, даже если все они завзятые хулиганы. Внимание у Армена очень неустойчивое. Тамара – наоборот, собранная и внимательная. В семье есть домашняя любимица – нечистокровная овчарка Пурга. Ее когда-то давно подобрали на улице, раненую, выходили, и вот теперь она у них живёт. Пурга – собака игривая, добрая, но, как многие бывшие бродяги, нервная. Стерилизовать её никто не пытался, поэтому главная проблема с ней – куда девать щенков. Всё же собака-то нечистокровная, пристроить её детей бывает трудно. Армен и Тамара ходят в детский сад, где я работаю. И вот однажды Тамара пришла одна, без брата, и рассказала, что Пурга укусила Армена в плечо, да так сильно, что ему наложили швы. Что же случилось? У Пурги родились три щенка. Двух удалось пристроить пограничникам: на вид они овчарки как овчарки, а что нет паспортов, так это для работы на границе не так важно. Еще одного щенка забрали знакомые, постоянно живущие за городом. Подрастет – будет дом охранять. И так Пурга лишилась всех своих детей. Как она на это отреагирует, никто не знал, потому что настроение у нее непостоянное. На этот раз переживала она тяжело. И вот пришли из садика дети. Обычно они сразу бегут к собаке. Пурга с мрачным видом лежала на своём коврике, вытянув лапы и отвернув голову набок – классическая поза для собаки, когда ей плохо. Кстати, Пурга – очень крупная псина, с чёрной мордой, довольно устрашающего вида. Тамара только посмотрела на нее – и сразу села на корточки рядом и стала Пургу жалеть, приговаривая: - Бедная, бедная Пургуся! Хотела ее погладить, но Пурга зарычала сквозь зубы, и девочка благоразумно убрала руку. А вот Армен ничего не заметил. Он стал тормошить Пургу, не обращая внимания на уговоры сестры: ему хотелось поиграть, как всегда. На беду родители в это время были на кухне. Пурга терпела с минуту, рычала, а потом разозлилась и куснула мальчика в плечо. А ведь она больше него – вот и пришлось накладывать швы. Армен видел то же, что и Тамара: зрение у него хорошее. Но он не заметил, что собака не в духе и лучше ее не трогать – и вот так поплатился за свою невнимательность. А если бы его приучили смотреть внимательно – научили искусству видеть – этого бы не случилось. Конечно, рана Армена – не самая страшная трагедия. Бывает, неумение видеть, наблюдать приводит к гораздо более печальным последствиям. Особенно – в человеческих отношениях. Нередко связи между людьми – уже вполне взрослыми – рвутся из-за того, что они не умеют понять друг друга. А понимание человека часто достигается за счет наблюдения – но нас ведь этому никто не учит. Мы, люди, - визуалы. Во всяком случае, большинство из нас. Большую часть информации мы получаем с помощью зрению. Так вот, «наблюдательность» - это умение замечать важные детали и делать из увиденного правильные выводы. Иногда это качество развивается без специального обучения. Достаточно наблюдательны спокойные, застенчивые, в то же время живые и любопытные дети. Они испытывают затруднения в общении, в то же время у них большой интерес к людям – поэтому и развивается наблюдательность: как компенсация проблем в общении. Однако компенсация – это всё же явление не совсем нормальное. И детей таких – к счастью! – немного. У обычных же детей, как правило, с наблюдательность дела обстоят неважно. Требуются специальные педагогические усилия, чтобы научить их «искусству видеть». Особенно нуждаются в таком обучении гиперактивные дети-непоседы, такие, как Армен. Научить «искусству видеть» совсем не трудно. Никакие «уроки» - типа школьных – не нужны. Достаточно регулярно играть с ребенком в некоторые простые и весёлые игры. А именно. Игра 1. Майор Пронин. Майор Пронин – знаменитый милиционер. Он очень наблюдательный! В эту игру может играть множество людей (и детей, и взрослых), и даже – чем больше, тем лучше. Но могут играть и два человека. Один – Майор Пронин. Все остальные играют против него. Они садятся на диван, скамеечку и т.п. – и Майор Пронин их внимательно осматривает. Потом он выходит, а все играющие что-то меняют в своей внешности (скажем, девочки меняются бантами; или кто-то закатывает рукава, кладёт ногу на ногу – и т.п.). Приглашают Майора Пронина: он должен назвать все изменения. Если назовёт правильно, он выиграл. А это означает, что он уже больше не Майор. Теперь Майором становится кто-то другой (его определяют с помощью считалки). Если же Майор Пронин не увидит и не назовёт всех изменений, то так и остаётся Майором. Эта игра малоактуальна летом и в хорошую погоду, но если идёт противный холодный дождь или на дворе зверский мороз и метель – то дети с удовольствием будут играть в Майора Пронина. Игра 2. На что это похоже? Кто-то (он называется «Мученик») выходит из комнаты. Все остальные должны загадать один предмет, из тех, что находятся в комнате, и решить, на что он похож. Потом приглашают Мученика и говорят ему: - Это похоже на… На усы краба (телевизионная антенна), или на съеденную селёдку (батарея отопления, если смотреть на неё сверху), или на подъемный кран (настольная лампа). Мученик должен отгадать, что это. На это ему даётся три попытки. Если он назвал три предмета и все неправильно, то продолжает мучиться. Если отгадает – на этом его муки заканчиваются, и за дверь выходит именно тот, кто предложил такую загадку. Игра 3. Рассказ по комиксу. Это более сложная игра, в которую может играть тот, кто уже достиг некоторых успехов в «Майоре Пронине» и «На что это похоже?». Берём любой комикс Херлуфа Бидструпа, распечатываем его (как можно крупнее). Найти комиксы Бидструпа можно на сайте: ссылка скрыта Возьмём для примера комикс «Юный художник». Вот он.  Задача состоит в том, чтобы рассказать всю историю, изображенную художником, максимально точно, отметив все важные детали. Именно ВАЖНЫЕ! «Наблюдателен» - не тот, кто видит много-много всего, а тот, кто умеет выделить главное, существенное и заметить (и понять!) именно эти, главные, детали. Например, что важно на 1-м рисунке? Вроде бы ничего: это что-то вроде вступления. Само действие ещё не началось: главный герой пока не появился. Но нет: тут тоже есть важная деталь. Посмотрите, как молодая дама, сидящая перед трюмо с помадой в руке, смотрит на себя в зеркало, как она широко раскрыла глаза. Пожалуй, она очень высокого мнения о своей внешности! Вот эту деталь и важно заметить: то, как она смотрит на себя в зеркало. Что важно на 2-м рисунке? То, КАК мальчик подходит к трюмо. Он идёт осторожно, на цыпочках – не идёт, а КРАДЁТСЯ. Потому что хочет украсть помаду у мамы. Еще важно, что он идёт вперёд, а голову повернул в другую сторону: туда, куда ушла мама. Он боится, что она его заметит. И выражение лица у него хитренькое – это тоже важно. На 3-м рисунке – опять же выражение лица мальчика: он явно врёт бабушке – насчёт того, зачем ему нужен поднос. На 4-й картинке – поза Юного Художника: ему очень хочется уговорить девочку (возможно, это его сестра) позировать и он пустил в ход всё своё красноречие; а еще – поза девочки, опущенные глазки, заложенные за спину руки – она стесняется. Вот кто больше увидит важного и существенного, тот и победил. За каждую замеченную и правильно объясненную деталь – плюс один балл. Кроме того, можно рассказать историю, изображенную на комиксе, с начала до конца: и кто лучше расскажет, тот и победил. Определять, какой рассказ лучше, могут все играющие. Игра 4. Внешность и характер. Важнейшее качество наблюдательного человека – умение увидеть связь между внешностью и характером. По внешности догадаться о характере. Это можно делать, например, листая с ребенком энциклопедию «Животные мира» и комментируя внешность каждого зверя: тигр – свирепый, волк – умный, коала – безобидный – и т.п. При этом называя детали, которые позволяют сделать такое предположение о характере этого зверя. Так же можно рассматривать картинки в детских журналах, фото, иллюстрации в детских книгах. Не просто смотреть – а незаметно для ребёнка учить его ВИДЕТЬ. Кстати, это и для взрослого человека очень интересно. Можно развивать наблюдательность ребёнка на прогулке: особенно летом и осенью. Рассматривать осенние листья, а то и собрать коллекцию, сравнивая их друг с другом: по цвету, форме, размерам. Можно собирать шишки или какие-то забавные корни, на что-то (или кого-то) похожие. Очень интересно бывает рассматривать небо, если есть облака: какие они, на что (кого) похожи. Можно наблюдать за домашними животными – и, конечно, людьми, обращая внимание крохи на какие-то забавные, интересные детали. Придумывать прозвища (только они должны быть добрыми, хотя могут быть слегка ироничными, - например, «Бегемотик» - про толстенького мальчика; «Воробьишка» - про суетливую девочку-попрыгунью). Тогда и вам станет интересней гулять с малышом. Любопытно, что человек, у которого есть вкус к наблюдениям, попутно приобретает и некоторые другие – тоже вполне положительные – качества. Например, способность сосредотачиваться. Для детей это ценнейшая способность, особенно важная в школе – да и вообще в жизни. Не секрет ни для кого: многие очень умные дети плохо учатся – именно потому, что не умеют сосредотачиваться, у них рассеянное внимание. Так что умение получать максимум информации о том, что мы видим, – не единственное преимущество наблюдательного человека. Привычка не только смотреть, но и видеть – в какой-то мере и воспитывает ребенка. Он становится спокойней, лучше владеет собой. Такому малышу проще, когда он остаётся один; он реже скучает. А когда он подрастет, у него будет больше шансов достичь успеха во многих профессиях (педагога, психолога, журналиста, художника), а главное – более успешными будут его отношения с людьми, как личные, так и деловые, - потому что он умеет видеть, делать выводы, догадываться об особенностях характера другого человека. Именно это – главный выигрыш, достающийся тем, кто овладел «искусством видеть». Child129/ Чувство родины. Приближается лето. И вам предстоит решить, где отдыхать, куда везти ребёнка. Отдых в Турции, Египте или Болгарии сейчас стоит даже дешевле, чем, например, в Сочи. К тому же это престижно, модно. Кроме того, многие жители России свою страну не очень уважают и рады выбраться куда-то – в более, как им кажется, цивилизованные места. Конечно, о вкусах не спорят. Но я предлагаю посмотреть на проблему летнего отдыха с неожиданной стороны. Почему бы не потратить свой отпуск на то, чтобы научить своего ребенка ЛЮБИТЬ РОДИНУ? Лерочке только четыре с половиной годика, но это необычайно солидная особа. Я познакомился с ней в гостях. В комнату медленно, с большим достоинством вплыла крошечная девонька, её русую голову «украшали» изрядных размеров черные наушники, в руках – пульт. Она подплыла ко мне (я присел на мягкий пуфик возле компьютера) и сказала строго и укоризненно: - Ну вот! Я так и знала! Только я чуть-чуть ушла, и ты уже сел на моё место! Я поспешил извиниться и уступил Лерочке ее законное место. Правда, извинений моих она не услышала: она же в наушниках. Так – не снимая наушников – она и проходила весь вечер. Лерочка очень гордится своим, действительно ровным и красивым, загаром. Дело в том, что она недавно вместе с бабушкой совершила круиз по Южной Европе (Греция, Италия, Хорватия, Франция). Лерочка посетила Неаполь, Салоники, Ниццу и даже Сицилию! Как Вы понимаете, Марко Поло – в сравнении с Лерочкой – сущий ребёнок! За столом зашла речь об этой поездке, и Лерочку кто-то спросил об ее впечатлениях о Сицилии. Вопрос пришлось повторить, потому что Лерочка не услышала (она же в наушниках: она так и за стол села). Бабушка сняла наушники – и тогда Лерочка услышала. И поведала, что на Сицилии ей очень понравилось «бабюкю» (барбекю – в переводе с детского). Еще ей понравился «нанасный соус» (из ананасов). Все присутствующие – с десяток взрослых интеллигентных людей – пораженные отчётом Лерочки, перестали жевать и воззрились на неё. Немая сцена, почти как в «Ревизоре» Гоголя, была прервана новым вопросом – на этот раз Лерочку попросили поделиться своими впечатлениями о Неаполе. Оказалось, что в Неаполе Лерочке понравились фрукты и «пожаренная рыба». Сообщив об этом, Лерочка натянула на пухлые щёчки наушники – и снова погрузилась в виртуальный мир. Спустя некоторое время, несколько придя в себя, гости снова принялись жевать, обсуждая уже что-то совершенно другое, – как вдруг Лерочка громогласно сообщила, перебив собственную бабушку: - А на то лето мы поедем в Париж! Повела глазами по лицам, убедилась в произведённом эффекте и самодовольно улыбнулась. А бабушка, которую перебили на полуслове, добавила: - Обязательно поедем! Хочу показать Лере Эйфелеву башню! Любе, как и Лере, было около пяти лет, когда она совершила свое первое путешествие. Однако дальше, чем в 50 км от своего города, она так никогда и не была. Хотя сейчас ей уже 12 лет. У родителей Любы есть дача: крошечный домик прямо в лесу, на берегу небольшой ламбы (лесного озера). Там всего три дачи, но ещё две – на другой стороне озера – так что место совершенно безлюдное. Вот туда они и путешествуют каждое лето. Однажды в десятке метров от забора своей дачи Люба видела волков. Но нисколько не испугалась, потому что их было только два. А ей папа давно объяснил, что один или даже два-три волка – это не страшно. Если они близко, надо закричать – они испугаются и убегут. А если далеко, то можно и вовсе ничего не делать. Страшно, когда волков много: целая стая. Правда, сначала Люба подумала, что это собаки. Но потом вышел папа, посмотрел, сказал, что это волки, зевнул и пошёл окучивать картошку. Вот какие замечательные места: и картошка, и волки – всё в одном флаконе! Еще на даче растут черная и красная смородина, крыжовник, облепиха, есть теплица с огурцами. В лесу недалеко от дачи – много интересного. Совсем рядом – «танк». Так Люба называет могучий гранитный валун, размером с небольшой дом: он высоко поднимается над берегом озера. Туда непросто залезть: надо знать, с какой стороны и как это можно сделать. Но Люба – опытный человек, и попадает на самый верх «танка» без труда. Там она загорает и просто наблюдает за окрестностями. На озере живут утки, и их на удивление много. Иногда залетают и другие птицы, например, гаги. Это редкие гости, бывают они недолго. Они очень красивые и здорово ныряют, могут долго пробыть под водой. Люба с удовольствием наблюдает за ними. Впрочем, ей и утки нравятся: она обожает их кормить хлебом – так, чтобы выбрать определенную утку, самую робкую и голодную – и бросить именно ей, и чтобы никто у неё не отобрал. Это требует ювелирной точности броска. И Люба так наловчилась, что у неё это почти всегда получается. Если обогнуть «танк» и пройти по еле заметной лесной тропинке метров триста-четыреста, то выйдешь на Любину Брусничную Поляну. Там открытое место, тоже камни, только не такие большие. И рядом с этими камнями – заросли брусники. Открыла поляну сама Люба. Летом она постоянно ходит туда, следит, как созревает брусника. А осенью специально приезжает – с мамой, чтобы её собрать. Получается почти целое ведро брусники! – вот какая у Любы Брусничная Поляна! Если пойти в другую сторону от «танка» - там Любин пляж. Он крошечный: кроме Любы, там никто не поместится. Буквально два квадратных метра песчаного пляжа с крупной галькой. Но и этот пляж Люба открыла сама. Она знает многие деревья в окрестностях своей дачи: одно называется Бутылка (это сосна со странно раздутым, как бутылка, стволом), другое – Рюмка (тоже сосна, у которой короткая «ножка»-ствол разветвляется на три ствола, изгибом поднимающиеся вверх – действительно в форме рюмки). Есть дерево, именующееся «Пьяница»: оно как-то косо растёт, будто вот-вот упадёт. Даже отдельные кустики черники и брусники недалеко от дачи Люба узнает «в лицо». На камнях летом расцветают крошечные дикие анютины глазки, и хотя они все совершенно одинаковые – в отличие от анютиных глазок на клумбе – Любе нравятся они гораздо больше «культурных» цветов. Она знакома с дятлом, который каждый год старательно долбит то самое дерево под названием «Бутылка». Радуется птице, как другу. Люба с раннего детства сочиняет стихи: она еще не умела писать, когда начала их сочинять. В 10 лет она написала стихотворение «Карелия», опубликованное в одном из местных литературных журналов: Я помню место, где любила быть. Там птицы рано утром пели, И их прекраснейшие трели, И эти сосны, эти ели Я не могла не полюбить. Отсюда уезжать мне тяжело, Но ранней осенью прощаясь, Я непременно возвращаюсь С моей природой вновь встречаюсь, И в лес бегу, лишь только рассвело. И вновь я там, где я любила быть. Цветы, кусты, деревья – вся моя семья. Я знаю: здесь на месте я. Близка, Карелия, природа мне твоя. Благодарю, что здесь могу я жить. Действительно, для Любы нет вопроса, где жить. Она любит свою родину, и не хочет никуда отсюда уезжать. К сожалению, очень немногие родители, решая, как провести лето со своим ребенком, видят в этом воспитательную проблему. Хочется отдохнуть, позагорать, расслабиться. Для чего, действительно, лучше уехать куда-нибудь подальше, где ничего не нужно делать, не надо ни о чём заботиться. Такова психология взрослых. Но дети – другие. Для любого нормального ребёнка СВОЯ СТРАНА гораздо интересней, чем чужая. Да, дети любопытны. И очень легко заражаются настроениями взрослых. Так что ребенок может с энтузиазмом отнестись к поездке в Египет или на Мальдивы. Но что ему даст такое путешествие? Да, он загорит. Отдохнёт (вопрос в том, а от чего ему отдыхать? Он, вроде, не так давно живёт на Земле и ещё не устал). Но в воспитательном плане это приучение к пассивному потреблению. Праздно поглазеть на чужие земли – да, тоже любопытно. Хотя для того, чтобы извлечь для себя хоть что-то даже и из такого путешествия, нужны всё-таки какие-то определенные интересы, какой-то уровень интеллектуального и культурного развития, чего у малышей нет. Турист ничего не ищет и не открывает сам, не проявляет самостоятельной активности. За него всё уже решили другие люди. Где жить, куда ходить, на что смотреть. Проведут, покажут, разжуют и в рот положат. Детям это ничего не даёт, увы. Ребенку нужно САМОМУ искать, самому решать, куда идти. Ему важно ощущать землю, где он бывает, СВОЕЙ – а не чужой. Очень важен ИНТИМНЫЙ КОНТАКТ с тем местом, где ребенок бывает, особая внутренняя связь с ним. Что, собственно, видят наши дети в течение почти всего года? Свою квартиру. Свой двор. Свой детский сад или свою школу. Иногда кое-что еще, немногое. Вот и всё. О виртуальном мире (телевизоре, компьютере) я сейчас не говорю. Но даже не это самое печальное. Не голод на зрительные впечатления – хотя он тоже мешает нормально развиваться. Самое скверное то, что наши дети разучиваются ЛЮБИТЬ СВОЮ РОДИНУ. Что такое для них Россия? Это такая страна, где папа с мамой зарабатывают деньги, чтобы летом иметь возможность смотаться за границу. О России многие российские дети почти ничего не знают. Потому что на уроках английского языка в школе они читают тексты про Лондон, про Вестминстер и пр. – а на уроках русского языка никаких таких текстов не бывает. Ребенку хочется, сидя в поезде, прижавшись носом к стеклу, видеть и самому открывать для себя, как таинственна и прекрасна ЕГО СТРАНА, его родина. Для малышей родина – как большая семья. Но чувство это, если его ничем не подпитывать, слабеет с годами – а может и вовсе исчезнуть. И сейчас очень много таких – людей без родины. Они живут там, где удобнее, где можно больше заработать. Они потребители. И сами не догадываются, что в их жизни чего-то очень важного не хватает. К сожалению, всё больше становится в России детей, знающих, что такое Анталья или Шарм-аш-Шейх, но понятия не имеющих о Тотьме, Каргополе, озере Байкал – и множестве других замечательных мест, где бывают иностранные туристы – но жителям России не приходит в голову везти туда своих детей. Так незаметно воспитывается равнодушие и даже неуважение к своей стране. А ведь раньше слово «турист» означало совсем другое. Сколько людей с рюкзаком за плечами сплавлялось по рекам Карелии, бродило по приполярному Уралу или Камчатке. Такие туристы точно любят свою родину. Вот и детям нужны самостоятельные усилия, впечатления, переживания. Свои собственные маршруты. Нужно посидеть в сумерках у собственноручно сложенного и разожженного костра, глядя, как искры улетают в темное небо. Найти свою «Брусничную Поляну». Открыть для себя свою родину. Недавно профессор славистики из Нового Орлеана Уильям Брумфилд издал альбом «Архитектурные памятники Вологодской области». На протяжении нескольких лет американец исследовал деревянное зодчество русского Севера, поражаясь запустению памятников, которые в любой другой стране оберегались бы как национальное достояние. Но больше всего поразило профессора то, что русские старшеклассники безошибочно опознают по фотографиям Эйфелеву башню, Тауэр и статую Свободы, но не могут отличить Софию Новгородскую от Преображенской церкви в Кижах, храм Вознесения в Коломенском от церкви Покрова Богородицы на Нерли. Вологодские дети даже не подозревают, как богата памятниками мирового значения их родная земля. Раз мы дожили до того, что о нашей родине нам рассказывают американцы, то дело зашло уже очень далеко. Нет, конечно, отдохнуть, расслабиться и позагорать, искупаться в теплом море – всё это неплохо само по себе. Вот только время отпусков пройдет – а что получит ваш ребенок? Кроме загара, разумеется. Ведь научить любить родину – это важнее загара. Можно воспитать высокомерное презрение к своей «отсталой и нецивилизованной» стране – но зачем? И правы ли мы? Ведь отсталой и нецивилизованной делаем её мы сами. В том числе и тем, что так воспитываем своих детей. Так что, решая, куда поехать отдыхать, подумайте о своём ребенке. Ему нужны самостоятельные впечатления и переживания, а не хорошо прожеванная кашица, предлагаемая многочисленными турагентствами. Дети хотят жить и любить – а не потреблять. А жить без родины, без любви к родине – нормальный человек не может. Именно эта задача – дать возможность ребенку полюбить свою страну - на самом деле самая главная. |