Учебное пособие Благовещенск Издательство бгпу 2010

| Вид материала | Учебное пособие |

- Учебное пособие Сыктывкар 2002 Корпоративное управление Учебное пособие, 1940.74kb.

- Учебное пособие может быть использовано при обучении студентов по экономическим специальностям, 1322.22kb.

- Учебное пособие Челябинск Издательство юургу 2000, 565.58kb.

- Учебное пособие Нижний Новгород 2007 Балонова М. Г. Искусство и его роль в жизни общества:, 627.43kb.

- Учебное пособие Издательство Дальневосточного университета Владивосток, 1045.02kb.

- Учебное пособие Москва Издательство Российского университета дружбы народов удк 811., 4061.47kb.

- Учебное пособие Издательство Тюменского государственного университета 2009, 3017.16kb.

- Учебное пособие Издательство спбгпу санкт-Петербург, 1380.47kb.

- Учебное пособие Издательство «Самарский университет» 2002, 650.47kb.

- Учебное пособие Издательство Казанского государственного технологического университета, 1767.01kb.

Источник: Gallup, George H. The Gallup poll. 1935-1971. Vol.2. New York: Random House, 1972. P.1262.

Примечание.

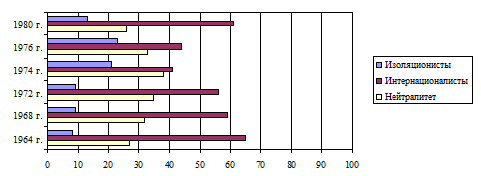

Вопрос, который был задан американцам, звучал так: «Среди политических деятелей одни относят себя к изоляционистам, другие относят себя к интернационалистам. Вы лично отнесете себя к одним или к другим?».

Таблица 4.1

Предпочтения американцев: изоляционисты и интернационалисты

| «Среди политических деятелей одни относят себя к изоляционистам, другие относят себя к интернационалистам. Вы лично отнесете себя к одним или к другим?» | Изоляционисты | Интернационалисты | Нейтралитет Затрудняюсь ответить |

| Американцы в целом | 61 | 17 | 21 |

| Восток Средний Запад Юг Запад | 62 63 52 68 | 17 16 17 19 | 21 21 31 13 |

| Колледж Неоконченный колледж Средняя школа | 84 60 48 | 11 19 16 | 5 21 36 |

| Республиканцы Демократы Независимые | 67 57 61 | 16 17 18 | 17 26 21 |

Источник: Gallup, George H. The Gallup poll. 1935-1971. Vol.2. New York: Random House, 1972. P.1262.

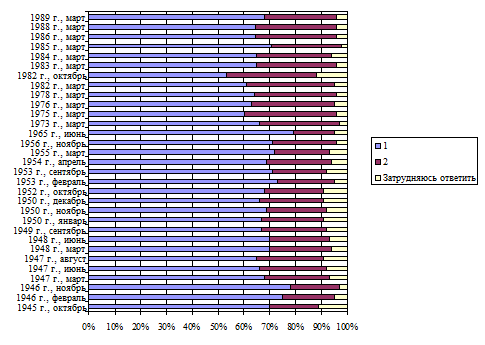

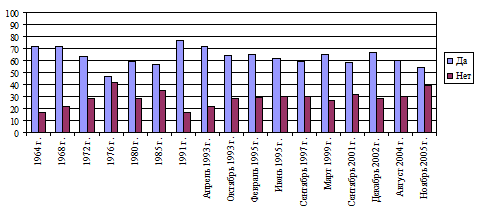

Фактически сразу же после окончания Второй мировой войны 1939-1945 гг. широкую поддержку среди американцев (как правило, более 2/3 принимавших участие в опросах общественного мнения лиц) получило мнение о том, что Соединенные Штаты должны играть активную роль в мировых событиях (рис. 4.2).

Рис. 4.1.2. Роль США в мире и мнение американцев.

Источник: Trends in Public Opinion. A compendium of Survey Data / Eds. by John E. Mueller et al. New York: Greenwood press, 1989. Р.53.

Примечание.

Вопрос, который был задан, звучал так: «Как Вы думаете, что было бы в будущем наилучшим вариантом для нашей страны?»

1. Если бы мы принимали активное участие в мировых событиях.

2. Если бы мы не вмешивались в мировые события.

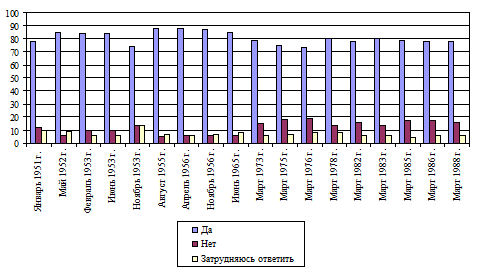

О том, что американцы после 1945 г. были настроены на то, чтобы руководство страны проводило внешнеполитический курс в духе интервенционизма, свидетельствует и их отношение к участию США в деятельности ООН (рис. 4.3), которое стало таким уже в 1940-е годы (табл. 4.2). Большинство американцев считало, что внешняя политика США должна опираться на сотрудничество с другими странами. 15-20 августа 1953 г. и 4-9 апреля 1963 г. на это указали 78 % против 15 % и 82 % против 10 %1.

Рис. 4.3. Мнение американцев о необходимости сотрудничества США с ООН.

Источник: Trends in Public Opinion. A compendium of Survey Data / Eds. by John E. Mueller et al. New York: Greenwood press, 1989. Р.56.

Примечание.

Вопрос, который был задан, звучал так: «Вы считаете, что в настоящее время наше правительство должно в полном объеме сотрудничать с ООН?».

Таблица 4.2

Деятельность США в международной организации: мнение американцев

| «Вы считаете, что США должны присоединиться к международной организации с полномочиями сохранять мир?» | Да, должны | Нет, не должны | Затрудняюсь ответить |

| 1937 | 26 | 52 | 22 |

| 1941 | 38 | 29 | 23 |

| 1942 | 59 | 22 | 19 |

| 1944 | 72 | 13 | 15 |

| 1945 | 81 | 11 | 8 |

Источник: The Gallup Poll.

Настроения американцев в духе интервенционизма по большей части опирались на устойчивые представления о «миссии», которую якобы должны выполнить США в мире. Но наряду с этим следует также упомянуть о таких немаловажных факторах, как возросшая после Второй мировой войны 1939-1945 гг. мощь США, что привело к распространению среди американцев взглядов по поводу недосягаемости США другими странами, а также, как отмечают отдельные исследователи, культура интервенционизма. В последнем случае речь идет об определенных, имеющих историческую подоплеку культурных традициях американского народа, о которых уже неоднократно говорилось выше1. В 1966 г. Р. Хофстадтер квалифицировал приверженность американцев к интервенционистским действиям как «параноидальный стиль» американской политики, присущий представителям «белой нации» (в данном случае речь идет о белых англо-саксах, протестантах, которые в самих США объединены в категорию WASP и долгое время доминировали в составе населения американского государства с самого начала его существования), одним из конкретных проявлений которого, по его мнению, является изобретение определенных «опасностей», якобы несущих серьезную угрозу «американскому образу жизни»2.

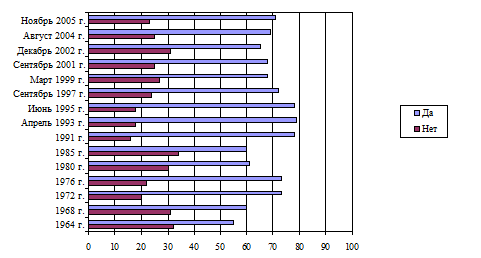

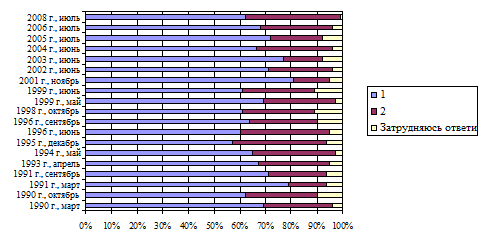

Фактически, вплоть до середины 1970-х годов общественное мнение США, в конфигурации которого основополагающей чертой являлся консенсус по проблемам внешней политики3, высказывалось в поддержку активного участия США в мировых делах. Однако война во Вьетнаме пробудила среди американцев настроения в пользу «ухода» США с международной арены. Соотношение между изоляционистами и интернационалистами довольно значительно изменилось в пользу первых4 (рис. 4.4). Эта ориентация во многом выросла из распространившегося в ходе войны во Вьетнаме убеждения, что чрезмерно активное вмешательство США в международные дела влечет за собой игнорирование важнейших внутренних проблем и как следствие – снижение уровня жизни в США. Призыв одного из членов Сената Конгресса США Дж. Макговерна «Вернись домой, Америка!» отразил стремление значительной части общественности отодвинуть на второй план проблемы внешней политики (рис. 4.5), прочно ассоциировавшиеся в 1970-е годы с войной во Вьетнаме.

Рис. 4.4. Предпочтения американцев: изоляционисты и интернационалисты (1964-1980 гг.).

Источник: Hastadt, Glenn P. The Domestic Context of American Foreign Policy // American Foreign Policy. Past, Present, Future. Prentice-Hall: Simon and Schuster, 1997. P.120-154.

Примечание.

Вопрос, который был задан американцам, звучал так: «Среди политических деятелей одни относят себя к изоляционистам, другие относят себя к интернационалистам. Вы лично отнесете себя к одним или к другим?».

Рис. 4.5. Активность США на международной арене и мнение американцев.

Источник: America’s Place In The World 2005. OPINION LEADERS TURN CAUTIOUS, PUBLIC LOOKS HOMEWARD. FOR RELEASE: THURSDAY, NOVEMBER 17, 2005. Pew Research Center for The People & The Press. Council on Foreign Relations. - e-press.org.

Примечание.

Вопрос, который был задан американцам, звучал так: «Вы считаете, что мы должны не думать так много о международных делах, а больше концентрироваться на наших собственных проблемах и, решая их, способствовать процветанию страны?».

Опыт войны во Вьетнаме убедил многих американцев в том, что интервенционизм США оборачивается такими акциями, которые не могут быть оправданы с моральной точки зрения, вследствие чего возникшее у значительной части общественности чувство вины нередко порождало стремление «держаться подальше» от международных событий. В то же время многие последовательные сторонники постулатов «холодной войны» почувствовали себя отвергнутыми после того, как США потерпели поражение во Вьетнаме. Твердо убежденные в моральной исключительности США, они потребовали «уйти» с международной арены и воссоздать «крепость Америку» для наказания остального мира, не способного проявить благодарность в ответ на усилия США его улучшить1. Вследствие этого число американцев, выступавших за активную роль США в мировых делах, снизилось.

Наряду с этим возникла дискуссия относительно военных обязательств США перед их союзниками. «Американские войска, размещенные за границей, до последнего времени считались… ключевым моментом еще выработанной в годы Второй мировой войны и в послевоенное время стратегической доктрины, согласно которой безопасность Соединенных Штатов зависит от безопасности Западной Европы, Японии и других союзников, – подчеркивалось в справке, подготовленной сотрудниками Посольства СССР в США в 1973 г. – В настоящее время, однако, эти идеи подвергаются в США сомнению, что в целом находит свое выражение в усилившихся в США дискуссиях вокруг вопроса о военных обязательствах США за рубежом. Итоги войны в Индокитае… часто лежат в основе этой борьбы»2.

Таблица 4.3

Мнение американцев относительно использования военной силы

| «После Второй мировой войны политика США связана с использованием военной силы повсюду в мире в целях оказания помощи правительствам, которым угрожает коммунистическая опасность. Вы считаете, что США должны или не должны продолжать проводить такого рода политику далее?» | Да | Нет | Затрудняюсь ответить |

| Американцы в целом | 53 | 37 | 10 |

| Пол: - Мужчины - Женщины | 56 60 | 37 37 | 7 13 |

| Возраст: - 18-24 - 25-29 - 30-49 - 50 и старше | 57 58 57 57 | 35 31 35 41 | 8 11 8 12 |

| Раса: - Белые - Небелые | 54 47 | 37 39 | 9 14 |

| Образование: - Колледж - Средняя школа - Начальная школа | 54 54 48 | 40 37 33 | 6 9 19 |

| Профессия: - Профессионалы / Бизнес - Белые воротнички - Фермеры - Рабочие | 51 56 56 44 | 42 37 36 38 | 7 7 8 18 |

| Религия: - Протестант - Католик | 55 51 | 35 37 | 10 12 |

| Место проживания: - Восток - Средний Запад - Юг - Запад | 51 51 58 50 | 38 40 29 44 | 11 9 13 6 |

| Уровень дохода: - 20000 долларов и более - 15000-19999 долларов - 10000-14999 долларов - 7000-9999 долларов - 5000-6999 долларов - 3000-4999 долларов - Менее 3000 долларов | 52 52 63 51 46 49 46 | 40 39 32 38 42 32 38 | 8 9 5 11 12 19 16 |

| Величина населенного пункта: - 1000000 и более - 250000-999999 - 50000-249999 - 2500-49999 - Менее 2500 жителей | 51 48 50 55 58 | 40 42 41 38 28 | 9 10 9 7 14 |

| Политические предпочтения: - Республиканцы - Демократы - Независимые | 57 52 50 | 34 38 40 | 9 10 10 |

Источник: U.S. Commitments Should Remain Unchanged in Post-Vietnam Era // The Gallup Opinion Index. Political, Social and Economic Trends. Report №121. July 1975.

Тем не менее, даже несмотря на это, 18-21 апреля 1975 г. более половины американцев (53 % против 37 % при 10 % выбравших ответ «Затрудняюсь ответить») подчеркнули, что США и далее должны проводить политику, связанную с использованием военной силы, в отдельных регионах земного шара в целях оказания помощи правительствам, которым угрожает «коммунистическая опасность» (табл. 4.3). Вариант, связанный с непосредственным участием вооруженных сил США в военных действиях, получал поддержку со стороны американцев, когда речь шла о вероятной атаке на соседние с Соединенными Штатами государства – Канаду (57 % против 19 % при 14 % выбравших ответ «Воздержаться от вовлечения» и 10 % – «Затрудняюсь ответить») и Мексику (42 % против 25 % при 23 % выбравших ответ «Воздержаться от вовлечения» и 10 % – «Затрудняюсь ответить»). В остальных случаях речь шла только об оказании военной помощи союзникам посредством отправки им оружия и военных материалов1.

Только к началу 1980-х годов происходит постепенное возвращение американцев к интервенционистским позициям. Сдвиги в этом направлении были во многом связаны с затуханием шокового по своему характеру воздействия войны во Вьетнаме и соответственно сползанием к позициям «холодной войны» значительной части общества страны. Влиятельным фактором в данном процессе стала пропагандистская деятельность консервативно настроенных группировок, развернувших во второй половине 1970-х годов мощное наступление против «вьетнамского синдрома»2.

К началу 1980-х годов милитаристские настроения с особым размахом распространились в кругах американского истеблишмента, значительная часть которого стояла на консервативных позициях. Требование усилить военную составляющую внешней политики США сопровождалось массированной пропагандистской кампанией о росте «советской угрозы» в отдельных регионах земного шара. Чтобы сделать свою позицию более убедительной и не пугать американскую общественность перспективной «нового Вьетнама», военные круги и поддерживавшие их политические деятели ставили вопрос о «быстрых и решительных акциях», об «ударах в сердце могущества противника». ¾ опрошенных тогда официальных лиц из числа тех, кто выступал за «неоинтервенционизм», считали, что «в любой будущей военной интервенции за рубежом предпочтительнее использовать военную силу методами быстрых ударов, нежели методами постепенной эскалации».

В результате в 1980-е годы интервенционизм вновь стал основополагающим элементом внешнеполитического менталитета американцев, однако речь о восстановлении прежнего консенсуса не шла, поскольку в период президентства Р. Рейгана (1981-1989 гг.) руководство страны уже не могло действовать без оглядки на общественное мнение, оно было вынуждено усиленно маневрировать с целью обеспечить массовую поддержку своим внешнеполитическим акциям, что накладывало определенные ограничения на осуществление интервенционистского курса США.

В условиях окончившейся «холодной войны» у многих специалистов в США сложилось представление о том, что значение внешнеполитических проблем стало еще меньше. Согласно подобной точке зрения, сложность политических дилемм в период после холодной войны и отсутствие сильного противника за рубежом привели к нивелированию разногласий в сфере внешней политики между Республиканской и Демократической партиями. Ряд аналитиков также выдвинули предположение, что американская общественность вернулась к характерным для нее в прошлом изоляционистскому настрою и склонности к односторонним действиям и не интересуется внешнеполитическими проблемами, о которых почти не имеет представления. Между тем оказалось, что подобные высказывания вовсе не кажутся бесспорными1.

Как писал в 1996 г. в Time Джей Эф Оу Макаллистер: «В Соединенных Штатах всегда существовала тенденция замыкаться в "собственной скорлупе". Первый президент страны Дж. Вашингтон в своем знаменитом прощальном обращении подчеркивал, что «нашей по-настоящему правильной политикой является уклонение от постоянного альянса с какой бы то ни было частью внешнего мира». Предостерегал американцев от «договоров с иностранными государствами, втягивающими страну в акции, в которых она не заинтересована», и третий по счету президент Т. Джефферсон. Даже с возрастанием могущества Америки ее экспансионистские намерения по отношению к другим странам оставались столь же неопределенными, сколь и надежды, которые внешний мир связывал с этой страной. Вместе с тем создавшаяся ныне обстановка вновь ставит на повестку дня вопрос о том, какими должны быть отношения Соединенных Штатов с другими государствами и какими они реально могут быть». И далее: «Президент занимается вопросами внешних сношений лишь время от времени. Среди конгрессменов все явственнее утверждаются изоляционистские настроения. Общественности наскучили международные проблемы, а Соединенные Штаты между тем пребывают в постоянной готовности направить свои войска для оказания помощи далеким странам. А тем временем в связи с резким подъемом американской внешней торговли и превращением демократии, зиждущейся на свободном рынке, неумолимо расширяется и участие Америки в международных делах. Мир воспринимает единственную державу как безусловного лидера»1.

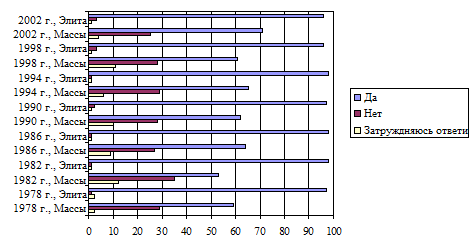

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, установка на активное участие США в мировых делах сохранилась среди американцев практически в неизменном виде (рис. 4.6), причем как на уровне элиты, так и на уровне масс (рис. 4.7).

Рис. 4.6. Роль США в мире и мнение американцев.

Источник: American attitudes Americans & the World. US Role in the World. - cans-world.org/digest/overview/us_role/; The Chicago Council on Global Affairs. GLOBAL VIEWS 2008 — FOREIGN POLICY REPORT. - icagocouncil.org/.

Примечание.

Вопрос, который был задан, звучал так: «Как Вы думаете, что было бы в будущем наилучшим вариантом для нашей страны?»

1. Если бы мы принимали активное участие в мировых событиях.

2. Если бы мы не вмешивались в мировые события.

Рис. 4.7. Активная роль США в мире.

Источник: AMERICAN PUBLIC OPINION AND U.S. FOREIGN POLICY 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999. Edited by John E. Rielly. The Chicago Council on Foreign Relations.

Примечание.

Вопрос, который был задан, звучал так: «Как Вы считаете, в будущем страна должна играть активную роль в мировых делах?».

Между тем оказалось, что американцы вовсе не считали необходимым, чтобы Соединенные Штаты играли роль безусловного и, что самое главное, единственного лидера в мире, полагая важным разделить это бремя с другими представителями международного сообщества (табл. 4.4, табл. 4.5), в том числе и в рамках Организации Объединенных Наций (рис. 4.8), даже несмотря на то, что отношение американцев к этой универсальной международной организации в последние годы изменилось (табл. 4.6).

Таблица 4.4

Мнение американцев о роли США в мире

| «Какую руководящую роль должны играть Соединенные Штаты в мире?» | Сентябрь 1993 г. | Октябрь 1993 г. | Июнь 1995 г. | Сентябрь 1997 г. | Сентябрь 2001 г. | Октябрь 2001 г. | Июнь 2003 г. | Июль 2004 г. | Октябрь 2005 г. |

| 1 | 10 | 9 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 |

| 2 | 81 | 78 | 74 | 73 | 75 | 79 | 76 | 74 | 72 |

| 3 | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 | 3 | 7 | 9 | 10 |

| Затрудняюсь ответить | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |

Источник: America’s Place In The World 2005. OPINION LEADERS TURN CAUTIOUS, PUBLIC LOOKS HOMEWARD. FOR RELEASE: THURSDAY, NOVEMBER 17, 2005. Pew Research Center for The People & The Press. Council on Foreign Relations. - e-press.org.

Примечание.

1. Быть единственным мировым лидером.

2. Разделить лидерство с ведущими нациями.

3. Не должны играть руководящую роль.

Таблица 4.5

Роль США в мире: мнение американцев

| «Вы согласны или не согласны с тем, что США – самая мощная страна в мире и мы должны продвигаться по собственному пути в международных делах, не слишком волнуясь о том, соглашаются с нами другие страны или нет?» | Согласен | Не согласен |

| 1964 г. | 19 | 70 |

| 1968 г. | 23 | 72 |

| 1972 г. | 22 | 72 |

| 1976 г. | 29 | 62 |

| 1980 г. | 26 | 66 |

| 1985 г. | 26 | 70 |

| 1991 г. | 29 | 66 |

| Апрель 1993 г. | 34 | 63 |

| Июнь 1995 г. | 34 | 60 |

| Сентябрь 1997 г. | 32 | 62 |

| Март 1999 г. | 26 | 69 |

| Сентябрь 2001 г. | 32 | 62 |

| Декабрь 2002 г. | 25 | 72 |

| Август 2004 г. | 28 | 65 |

| Ноябрь 2005 г. | 32 | 63 |

Источник: America’s Place In The World 2005. OPINION LEADERS TURN CAUTIOUS, PUBLIC LOOKS HOMEWARD. FOR RELEASE: THURSDAY, NOVEMBER 17, 2005. Pew Research Center for The People & The Press. Council on Foreign Relations. - e-press.org.

Рис. 4.8. Необходимость сотрудничества США с ООН: мнение американцев.

Источник: America’s Place In The World 2005. OPINION LEADERS TURN CAUTIOUS, PUBLIC LOOKS HOMEWARD. FOR RELEASE: THURSDAY, NOVEMBER 17, 2005. Pew Research Center for The People & The Press. Council on Foreign Relations. - e-press.org.

Примечание.

Вопрос, который был задан, звучал так: «Вы считаете, что США должны в полном объеме сотрудничать с ООН?».

Таблица 4.6

Отношение американцев к ООН

| «Каково Ваше мнение в отношении некоторых организаций… ООН?» | Благоприятное | Неблагоприятное | Затрудняюсь ответить | ||

| Очень | Скорее | Скорее | Очень | ||

| Май 1990 г. Май 1993 г. Июль 1994 г. Февраль 1995 г. Июнь 1995 г. Февраль 1996 г. Сентябрь 1997 г. Сентябрь 1998 г. Июнь 1999 г. Август 1999 г. Сентябрь 2001 г. Февраль 2004 г. Март 2005 г. Ноябрь 2005 г. | 15 21 21 13 14 19 11 14 19 19 23 14 14 9 | 55 52 55 49 53 46 53 55 51 57 54 41 45 39 | 13 13 14 18 20 20 19 16 16 14 12 20 21 24 | 6 4 5 8 8 9 9 7 7 5 6 15 11 15 | 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 |

Источник: America’s Place In The World 2005. OPINION LEADERS TURN CAUTIOUS, PUBLIC LOOKS HOMEWARD. FOR RELEASE: THURSDAY, NOVEMBER 17, 2005. Pew Research Center for The People & The Press. Council on Foreign Relations. - e-press.org.

В 1990-е годы уровень интервенционизма, основанного на односторонних действиях, в структуре общественного мнения США по сравнению с 1980-ми годами снизился1. И это даже несмотря на то, что после окончания «холодной войны», когда главной задачей американской глобальной стратегии на десятилетия стало стремление сохранить и укрепить свое господство над всеми имеющимися, а также возможными в будущем акторами международных отношений, военная сила стала одним из наиболее важных инструментов обеспечения глобального превосходства США2.

В 1990 г. в специально подготовленном для Конгресса США докладе подчеркивалось: «Военная сила не потеряла своей значимости в международных отношениях, и даже в случае снижения роли этого фактора в отношениях СССР-США во всем остальном мире тенденция будет противоположной. Распространение различных видов современных вооружений, в том числе ядерных… по всему земному шару, особенно в странах «Третьего мира», в настоящее время представляет значительную опасность, причем для национальной безопасности США даже большую, чем советская угроза»3. Речь, таким образом, шла о том, что США, столкнувшись с гораздо большим числом «вызовов», были вынуждены чаще прибегать к использованию военной силы.

Руководство США (с 1989 г. – Дж. Буш, с 1993 г. – Уильям Дж. Клинтон) восприняло эти идеи и в своих действиях на международной арене в целом их придерживалось, чего, однако, нельзя сказать об общественном мнении США. Если в эпоху «холодной войны», когда для американцев очевидной являлась «советская угроза», с их стороны, вследствие необходимости противостояния этой опасности, практически всегда ощущалась поддержка действий, связанных с использованием военной силы, то с окончанием «холодной войны», когда, по выражению Дж. Шлезингера, с исчезновением «советской угрозы» США «утратили компас для определения своей внешней политики»1, американцы уже не считали необходимым совершать подобного рода действия2.

Указанные трансформации были выявлены в 1994 г. группой консервативно настроенных американских политологов из научно-исследовательского объединения «Американская ассамблея», при участии которых был издан аналитический доклад «Политика интервенции США в мире после «холодной войны»: новые вызовы и ответы»3. В нем, в частности, подчеркивалось: «Интервенционизм остается объектом ограничений, однако сущность этих ограничений изменилась. Если внешние ограничения сократились в числе и ослабли, за исключением возможности возмездия с использованием (со стороны противника) террористических методов, то… в то же время внутренние ограничения стали намного более значительными»4. И в данном случае речь шла об общественном мнении, которое критически относилось к использованию вооруженных сил США в конфликтах, где «жизненно важные интересы» США не были затронуты5. Кажущееся на первый взгляд противоречие, обнаружившееся в общественном мнении США в 1990-е годы, на самом деле вовсе не свидетельствовало о разногласиях. Речь скорее шла о том, что американцы, отвергая интервенционизм, основанный именно на односторонних действиях, стали выступать в поддержку интервенционизма, связанного с многосторонними действиями6.

Таким образом, нельзя говорить о том, что в 1990-е годы соотношение между интернационалистами и изоляционистами решительно изменилось в пользу вторых, поскольку, как уже говорилось выше, установка на активное участие США в международных делах сохранилась среди американцев практически в неизменности. Ситуация меняется только в связи с трагическими событиями 11 сентября 2001 г., которые, как уже неоднократно указывалось выше, оказали сильнейшее воздействие на состояние общественного мнения США, изменив его конфигурацию1.

После трагических событий 11 сентября 2001 г. более ½ американцев подчеркивали, что США при решении международных проблем должны брать на себя основную роль2, считая также, что по сравнению с ситуацией, имевшей место 10 лет назад, США стали играть большую, чем прежде, роль в качестве лидера мира (табл. 4.7).

Таблица 4.7

Мнение американцев о важности роли США в качестве мирового лидера

| «Вы думаете, что США играют более значительную, менее значительную роль как мировой лидер, чем 10 лет назад?» | Более значительную | Менее значительную | Такую же | Затрудняюсь ответить |

| 1974 | 28 | 38 | 27 | 7 |

| 1978 | 29 | 41 | 24 | 6 |

| 1982 | 27 | 44 | 24 | 5 |

| 1986 | 41 | 26 | 29 | 4 |

| 1990 | 37 | 35 | 24 | 4 |

| 1994 | 47 | 26 | 24 | 3 |

| 1998 | 50 | 19 | 27 | 4 |

| 2002 | 55 | 17 | 25 | 3 |

Источник: WORLDVIEWS 2002. THE CHICAGO COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS & THE GERMAN MARSHALL FUND OF THE UNITED STATES. U.S. GENERAL POPULATION TOPLINE REPORT. OCTOBER 2002.

Кстати, именно после 11 сентября 2001 г. интервенционистская составляющая массового сознания американцев оказалась так велика, что американцы стали в гораздо большей степени, чем прежде, расценивать войну в качестве важнейшего метода внешней политики, к которому иногда все-таки необходимо прибегать (табл. 4.8). С другой стороны, в 2002 г. американцы в своем большинстве (62 % против 34 % при 4 % выбравших ответ «Затрудняюсь ответить») подчеркнули, что они вовсе не разделяют мнение о том, что США обладают ответственностью выступать в качестве «всемирного полицейского», ведя борьбу с нарушением международного права там, где это имеет место, в том числе и против агрессии, считая, однако, что в реальности это все-таки именно так (65 % против 34 % при 1 % выбравших ответ «Затрудняюсь ответить»)1.

Таблица 4.8

Мнение американцев о роли войны в качестве метода внешней политики

| «С какой из двух точек зрения Вы согласны? 1. Война – это устаревший метод урегулирования проблем, возникающих между государствами. 2. Войны иногда необходимы, чтобы разрешать противоречия» | 1 | 2 | Затрудняюсь ответить |

| 25-28 июня 1971 г. | 46 | 44 | 10 |

| 18-21 декабря 1975 г. | 45 | 46 | 9 |

| 8-11 мая 1981 г. | 50 | 43 | 7 |

| 15-18 марта 1990 г. | 49 | 48 | 3 |

| 23-26 января 1991 г. | 37 | 55 | 8 |

| 30 января – 2 февраля 1991 г. | 21 | 76 | 4 |

| 7-10 февраля 1991 г. | 17 | 80 | 3 |

| 21-24 декабря 1995 г. | 38 | 56 | 6 |

| 7-9 мая 1999 г. | 26 | 71 | 3 |

| 9-12 февраля 2004 г. | 24 | 73 | 3 |

| 1-4 февраля 2007 г. | 37 | 61 | 3 |

Источник: The Gallup Organization. Military and National Defense. - ppoll.com/.

Росту интервенционистской составляющей в конфигурации общественного мнения способствовала война в Ираке2. Однако уже начиная с 2003 г. ситуация вновь стала меняться, поскольку война в Ираке достаточно ярко высветила кризис, возникший в конфигурации общественного мнения США в отношении внешней политики, осуществлявшейся руководством страны во главе с Дж. Бушем-младшим, а именно: речь шла о кризисе доверия со стороны американцев относительно действий на международной арене.

В результате американцы стали не доверять руководству страны, как это было ранее. Воздействие, которое на внешнеполитический курс США как в мире в целом, так и в отдельных регионах земного шара оказывало положение в Ираке, а кроме того, непопулярность среди американской общественности, опять-таки под влиянием войны в Ираке, политики, осуществляемой администрацией Дж. Буша-младшего, привели к изменению конфигурации общественного мнения США. Последнее оказалось настроено не так решительно, как это имело место ранее. Еще 9 октября 2003 г. ежедневная газета научных кругов США The Christian Science Monitor подчеркнула: «На протяжении всей истории США, начиная с испано-американской войны 1898 года и заканчивая Вьетнамом, почти все крупные конфликты вызывали определенную политическую реакцию внутри страны. Историки говорят, что эта форма демократического протеста сдерживает применение военной мощи США. Ирак в этом смысле не стал исключением. Одновременно с ростом потерь среди американских сил постоянно растет и увеличение затрат на оккупацию, тает поддержка не только самой операции, но и всей доктрины превентивного удара, утверждают эксперты. В сущности, американцы как будто спрашивают: "Можем ли мы себе позволить доктрину Буша? "… Большинство американцев – представители всех политических партий – говорят, что после окончания войны в Ираке они выступают против политики использования военной силы против третьей страны, если только США первыми не подверглись нападению. Опросы также показывают, что американцы не поддерживают идею войны против Ирана или Северной Кореи, несмотря на то, что эти страны, входящие в так называемую "ось зла", разрабатывают оружие массового уничтожения»1.

Все вышеуказанное свидетельствует фактически о том, что с 2003 г. в США под влиянием формирующегося так называемого «иракского синдрома» стали набирать популярность изоляционистские идеи2, достаточно старая, берущая свое начало еще в XIX в. концепция, суть которой заключается в том, что США вовсе не должны играть сколько-нибудь серьезной роли на мировой арене, а обязаны сконцентрироваться на решении своих внутренних проблем. «Сегодня, когда американцы разочарованы войной в Ираке, многие во всем мире предсказывают, что истощенная Америка снова сосредоточится на внутренних проблемах», – писала The New York Times 1 февраля 2007 г.1.

После Второй мировой войны 1939-1945 гг. подобные взгляды приобрели особую популярность в условиях поражения во Вьетнаме, но к началу 1980-х годов их привлекательность уменьшилась.

Новый всплеск интереса к идеологии изоляционизма пришелся на середину 1990-х годов, в связи с окончанием «холодной войны», однако «мода» на изоляцию вскоре исчезла, а после трагических событий 11 сентября 2001 г. изоляционисты и вовсе превратились в маргинальное меньшинство – теракты показали, что страна, огражденная от остального мира двумя океанами, не может чувствовать себя в абсолютной безопасности. «Успешные террористические атаки на Нью-Йорк и Вашингтон разрушили уверенность в особом, обособленном положении США, которая была основой политики этой страны», – подчеркнула вскоре после терактов The International Herald Tribune2.

Если до нападения террористов на США лишь каждый пятый американец высказывал взгляды в русле теории изоляционизма, то в дальнейшем их количество выросло до более чем 1/3. С тех пор этот показатель не претерпел особых изменений, однако опросы, касающиеся конкретных проблем международной политики, показывают, что этот тренд приобретает все большую популярность3. Хотя и здесь мы можем выявить некоторые противоречия, поскольку в 2000-е годы установка американцев на активное участие США в международных делах сохранилась, находясь примерно на таком же уровне, что и в годы «холодной войны». Однако, с другой стороны, в 2007 г. уже меньше половины американцев заявили о том, что они считают необходимым дальнейшее укрепление позиций США на международной арене4.

Очевидно, что под влиянием неудачной политики США на Ближнем и Среднем Востоке, в связи с возникшими сложностями в рамках объявленной после событий 11 сентября 2001 г. «войны с террором» и ее составляющих, отношение американцев к внешнеполитической деятельности руководства страны действительно стало меняться, в результате чего большинство американцев стало проявлять свое неудовлетворение по поводу положения, которое страна занимает в мире (табл. 4.9).

Таблица 4.9

Роль США в мире и мнение американцев

| «В целом Вы удовлетворены или неудовлетворены той позицией, которую имеют США в мире сегодня?» | Удовлетворен | Неудовлетворен | Затрудняюсь ответить |

| 18-23 июля 1962 г. | 44 | 45 | 12 |

| 5-10 августа 1965 г. | 43 | 48 | 8 |

| 8-13 сентября 1966 г. | 44 | 46 | 10 |

| 18-21 мая 2000 г. | 65 | 33 | 2 |

| 1-4 февраля 2001 г. | 67 | 30 | 3 |

| 4-6 февраля 2002 г. | 71 | 27 | 2 |

| 3-6 февраля 2003 г. | 55 | 43 | 2 |

| 17-19 февраля 2003 г. | 48 | 50 | 2 |

| 22-23 марта 2003 г. | 69 | 29 | 2 |

| 14-16 декабря 2003 г. | 67 | 30 | 3 |

| 9-12 февраля 2004 г. | 47 | 51 | 2 |

| 9-10 октября 2004 г. | 42 | 56 | 2 |

| 7-10 февраля 2005 г. | 48 | 51 | 1 |

| 6-9 февраля 2006 г. | 43 | 54 | 3 |

| 1-4 февраля 2007 г. | 37 | 61 | 2 |

| 11-14 февраля 2008 г. | 30 | 68 | 2 |

| 9-12 февраля 2009 г. | 32 | 66 | 2 |

Источник: The Gallup Organization. March 5, 2008. Discontent With U.S. Global Position Hits Record High. By Lydia Saad. - p.com/.

Аналогичные результаты были получены и в 2005 г.1. И хотя по-прежнему подавляющее большинство американцев все еще желали, чтобы их страна и далее проводила свой внешнеполитический курс в русле активности (табл. 4.10, табл. 4.11), считая свою страну самой могущественной в мире, все более очевидной становилась тенденция, связанная с постепенным усилением среди американцев мнения о необходимости проводить более умеренную внешнюю политику.

Таблица 4.10

Роль США в решении международных проблем и мнение американцев

| «Что Вы думаете о роли, которую должны играть США, предпринимая попытки решить международные проблемы? Эта роль должна быть: ведущая, основная, очень незначительная? Или она должна отсутствовать?» | Ведущая | Основная | Очень незначительная | Отсутствует | Затрудняюсь ответить |

| 02.2001 г. | 16 | 57 | 21 | 4 | 2 |

| 02.2002 г. | 26 | 52 | 16 | 4 | 2 |

| 02.2003 г. | 26 | 53 | 16 | 3 | 2 |

| 02.2004 г. | 21 | 53 | 21 | 4 | 1 |

| 7-10.02.2005 г. | 19 | 53 | 21 | 5 | 2 |

| 6-9.02.2006 г. | 19 | 55 | 20 | 4 | 1 |

| 1-4.02.2007 г. | 15 | 58 | 21 | 4 | 2 |

Источник: Gallup Poll.