Страницы отечественной истории: 1917-1941 гг. Хрестоматия Ставрополь 2009

| Вид материала | Документы |

СодержаниеРаздел 7. КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ СИСТЕМА. КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ «революция сверху» и трагедия «чрезвычайщины» Нереализованная перспектива С чем мы вышли в 30-е годы? Решающий акт трагедии |

- Тростников Знаменитость Остросюжетный роман рассказ, 246.11kb.

- Программа лекционного и семинарского курса для студентов исторического отделения Часть, 113.74kb.

- Ионального образования «воронежский государственный педагогический университет» Хрестоматия, 1230.91kb.

- Рекомендации к подготовке и проведению Викторины по истории Великой Отечественной войны, 86.94kb.

- Самарский Государственный Педагогический Университет Кафедра Отечественной истории, 1671.9kb.

- Программа курса «История отечественной журналистики. Ч. 1-3», 1120.36kb.

- Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 21.03kb.

- Список использованной литературы: Сборники законодательных актов: Власть и пресса, 161.06kb.

- Редакционная коллегия, 2025.27kb.

- План мероприятий, посвященных празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной, 735.86kb.

Раздел 7. КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ СИСТЕМА. КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ

Филиппов А.В.

СПОРЫ О РОЛИ СТАЛИНА В ИСТОРИИ

Личность Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили) является одной из самых противоречивых в политике и истории нашей страны; трудно найти иную фигуру в истории России, которая вызывала бы столь противоречивые оценки как в период его руководства страной, так и после его ухода из жизни. Для одних он — герой и организатор Победы в годы Великой Отечественной войны. Для других — воплощение зла.

Одна из наиболее известных оценок исторической роли Сталина принадлежит премьер-министру Великобритании в годы Второй мировой войны У. Черчиллю, которого трудно отнести к сторонникам Сталина: «Он принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой». Другой полюс оценок Сталина представляет мнение А. Антонова-Овсеенко, сына репрессированного видного участника революции 1917 г. и Гражданской войны: «кровавый тиран».

При жизни Сталина доминировала первая оценка; после его ухода из жизни возобладала вторая, обусловленная прежде всего ролью Сталина в организации политических репрессий 1930—1940-х гг. Помочь прояснить вопрос об исторической роли Сталина может рассмотрение его фигуры не только в хронологических рамках советского периода, но в более широком историческом контексте. Подобное рассмотрение обнажает черты сходства политики Сталина и ряда его предшественников на российском властном Олимпе.

Исследование исторической эволюции Российского государства в течение последних 500 лет показывает определенное сходство политических характеристик трех различных форм российской государственности — Московского государства (XV—XVII вв.), Российской империи (XVIII — начало XX в.) и Советского Союза — при существенных различиях внешней формы. Сходство этих государственных образований определялось близостью политико-организационных принципов, на которых они были основаны.

Наиболее существенными из этих принципов были концентрация власти в едином центре и жестко централизованная система управления. Власть первого лица государства в России традиционно имела всеобъемлющий характер, стягивала все ресурсы и подчиняла себе все политические силы.

Неблагоприятные условия эволюции Российского государства требовали концентрации ресурсов, в том числе властных, в едином центре и централизованного их распределения по ключевым направлениям. В этих условиях на первые роли в государстве нередко выдвигались люди, способные осуществлять подобную централизацию. При этом следует отметить неизбежно сопутствовавшие этой централизации деформации. Главная из них — превращение реальной потребности в сильной власти в привычку к ней за пределами и по мере исчерпания необходимости. Это суждение в равной мере можно отнести к правлению Ивана Грозного, Петра Великого и Иосифа Сталина. […] Сталин рассматривал себя в качестве преемника своих предшественников на русском троне; он хорошо знал русскую историю и с почтением относился к упомянутым историческим фигурам, считая их своими учителями, а его следование «историческим рецептам» предшественников носило осознанный характер.

Поэтому ошибочно искать истоки концентрации власти исключительно в характере российских властителей (как ошибочно и отрицать влияние личностных качеств первых лиц государства на формирование и функционирование этой власти) и объяснять устойчивость российских властных традиций только личностно-психологическими особенностями русских князей, императоров и генсеков. […]

По существу, целью внутренней и внешней политики Сталина стало восстановление — политическое и территориальное — Российской империи. Знаменательны его слова, сказанные после окончания войны с Японией в сентябре 1945 г., когда в состав СССР вернулись территории, утраченные после неудачной для России Русско-японской войны 1904—1905 гг.: «Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил». Не случайно известный российский историк и политический деятель дореволюционной поры П.Н. Милюков полагал, что Сталин фактически реализовал «идеалы белого движения». Именно это побудило Милюкова после нападения Гитлера на СССР обратиться с призывом к русской белоэмиграции встать на сторону СССР в войне.

Представляет интерес точка зрения на политику Сталина известного русского философа И.А. Ильина — убежденного противника преемственности СССР по отношению к императорской России […]. Будучи жестким оппонентом советизма и сторонником возрождения Российской империи, Ильин полагал, что это возможно на трех основаниях: православии, монархии и унитарном устройстве государства при безусловном равноправии всех входивших в состав империи народов. Парадоксальным образом именно это и осуществил Сталин. Он воссоздал монархию в виде культа собственной личности; укрепил веру — но не в Бога, а новую, красную веру: коммунизм в раннесоветский период стал новой верой со своим «Символом веры» и своими мучениками за веру. Наконец, именно Сталин в противовес ленинской концепции права наций на самоопределение создал государство, близкое к унитарному.

Значимым фактором, определившим жестко централизованный характер политико-экономической системы управления в советский период, стали очевидная уже в 1930-е гг. неизбежность большой войны с Германией, сама война, а затем ускоренные темпы восстановления экономики после войны. Это определило форсированные темпы индустриализации страны перед войной и восстановления её экономики в послевоенный период. Не случайно иностранный наблюдатель назвал 1930-е годы «бегом наперегонки со временем». Формулу ускоренной модернизации в условиях дефицита исторического времени дал Сталин в феврале 1931 г.: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». События лета 1941 г. подтвердили обоснованность этого прогноза.

«Бег наперегонки со временем» в связи с угрозой войны не только обусловливал дефицит времени для осуществления индустриализации, но и усугублял проблему дефицита средств для модернизации, ибо предопределял непомерно высокую долю в структуре бюджета страны как доли накопления в целом, так и оборонных расходов. При этом, по свидетельству наркома финансов той поры А.Г. Зверева, даже в период Великой Отечественной войны СССР только накапливал золотой запас, не продав ни одного грамма. Это означает, что, как и при Петре Великом в начале XVIII в., развитие осуществлялось посредством предельной мобилизации сил и средств, при огромных военных расходах и отсутствии внешних заимствований.

Чрезвычайными были не только нормы накопления, но также степень напряжения труда и эксплуатации человеческих ресурсов, которые вынужденно находились в состоянии перманентной мобилизации.

Как это было

«Каждый директор предприятия тогда имел пакет с пятью сургучными печатями. Он был вложен в другой пакет, тоже опечатанный. Это так называемый «мобилизационный пакет». Директор мог его раскрыть только при чрезвычайном положении. А там написано, что делать в случае войны... В этих пакетах было расписано, кто и где готовит себе базу: кто уходит на Волгу, кто уходит на Урал, кто — за Урал, кто каким видом продукции будет заниматься во время войны», — вспоминает сын известного большевика Ф.А. Сергеева (Артема) А.Ф. Сергеев. Его мать, Е.Л. Сергеева, директор текстильного комбината, имела такой пакет уже в 1937 г.

Политико-исторические исследования показывают, что в сходных условиях серьезных угроз даже «мягкие» и «гибкие» политические системы, как правило, эволюционируют в пользу сближения с жесткими формами политической организации, в частности в направлении ограничения прав личности в пользу государства, как это произошло, например, в США после событий 11 сентября 2001 г.

Таким образом, анализ внешних и внутренних факторов позволяет констатировать повторение в советский период известной по предшествующим этапам российской истории необходимости выживания и развития в ситуации «осажденной крепости» (угроза внешней агрессии в сочетании с дефицитом времени и значимых для развития ресурсов). В этих условиях формирование жесткой милитаризованной политической системы выступало инструментом решения чрезвычайных задач в чрезвычайных обстоятельствах, а сама система представала модификацией той, что существовала в период Московского царства и Российской империи.

Это дало основание знаменитому русскому философу Н.А. Бердяеву связывать истоки и смысл русского коммунизма с русской национальной идеей. В 1937 г. в своей книге «Истоки и смысл русского коммунизма» Бердяев писал: вместо «Третьего Рима в России удалось осуществить Третий Интернационал, и на Третий Интернационал перешли многие черты Третьего Рима... третий Интернационал есть не Интернационал, а русская национальная идея». Поэтому советское государство предстает как трансформация «идеи Иоанна Грозного, новая форма старой гипертрофии государства в русской истории... русский коммунизм более традиционен, чем обыкновенно думают, и есть трансформация и деформация старой русской мессианской идеи».

Этот взгляд разделяли многие мыслители русского зарубежья. Философ Г.П. Федотов, характеризуя период становления советской системы, писал о сходстве советского и петровского государств, о том, что «...новый режим в России многими чертами переносит нас прямо» в XVIII в., рассматривая перенесение столицы из Петрограда в Москву и переезд правительства в 1918 г. в Москву как «акт символический». […]

Конечно, особый драматизм и напряженность советскому периоду сообщали особенности личности Сталина. Свидетельства современников и позднейшие исследования политических психологов показывают, что определяющими чертами личности Сталина были своего рода черно-белое восприятие действительности (сопровождавшееся восприятием окружающих в категориях друзья — враги), ощущение окружающей среды как враждебной, жестокость и потребность в доминировании.

Однако влияние психологических особенностей личности Сталина на политико-экономическое развитие, скорее, было вторичным по сравнению с ролью объективных обстоятельств. Реализация ускоренной модернизации страны требовала соответствующей системы власти и формирования управленческого аппарата, способного реализовать этот курс. Во многом эти причины поясняют характер осуществленного Сталиным переворота, ставшего по масштабу «революцией сверху». В признании сталинского переворота тождественным революционному были солидарны столь разные авторы, как Лев Троцкий и Георгий Федотов, американские политологи Стивен Коэн и Роберт Такер, хотя оценивали его значение с диаметрально противоположных позиций. При этом исследователи отмечали, что десятилетие сталинских преобразований хотя и имело исторические предпосылки и корни в ленинском большевизме, тем не менее «не было его продолжением с предопределенным исходом, а стало революцией со своими характерными чертами и динамикой» (Р. Такер).

Эта революция во многом, по существу, повторила политический опыт петровских преобразований. Целями Петра I (наряду с созданием отечественной промышленности, армии и флота и обретением страной имперского статуса) было привлечение к государственной службе всех групп населения, включая родовую аристократию (т. е. обеспечение всесословности обязанностей перед государством), и обеспечение меритократического критерия (критерия заслуг перед государством) в формировании управленческого эшелона. […]

Что касается мер принуждения по отношению к правящей номенклатуре, то их целью была мобилизация управленческого аппарата для обеспечения его эффективности как в процессе индустриализации, так и в послевоенный период восстановления экономики. Эта задача достигалась в том числе посредством политических репрессий, которые использовались для мобилизации не только рядовых граждан, но также управленческой элиты. […]

Стремление обеспечить максимальную эффективность управленческого аппарата объясняет тот факт, что одними из объектов репрессий выступали высший и средний эшелоны управления.

В результате «большой чистки» конца 1930-х гг. в той или иной мере пострадали практически все члены и кандидаты в члены Политбюро, избранного после XVII съезда партии. […] Исследования отечественных и зарубежных историков подтверждают тот факт, что приоритетной жертвой репрессий в 1930—1950-е гг. стал именно правящий слой.

Как это было

Историк Р. Медведев писал по этому поводу: «Не секрет, что в 40-е гг. многие боялись выдвижения на высшие государственные посты. Это казалось просто опасным. Конечно... от террора в годы Сталина не был застрахован никто, и как раз верхи партийно-государственного аппарата подвергались в те времена особенно жестоким чисткам... Характер «большого террора» как направленного главным образом против самой партии был очевиден даже для большинства беспартийных, которые в те годы спали по ночам гораздо спокойнее, чем коммунисты».

Следует отметить, что доклад Хрущева на XX съезде КПСС положил начало интерпретации большого террора как обусловленного исключительно личными качествами Сталина — жестокостью, произволом, нетерпимостью к иному мнению и т.п. Между тем известный поэт Д. Самойлов писал: «Надо быть полным индетерминистом, чтобы поверить, что укрепление власти Сталина было единственной исторической целью 37-го года, что он один мощью своего честолюбия, тщеславия, жестокости мог поворачивать русскую историю, куда хотел, и единолично сотворить чудовищный феномен 37-го года».

Современные исследователи склонны видеть рациональные причины использования насилия в стремлении обеспечить предельную эффективность правящего слоя в качестве субъекта мобилизации общества на достижение невыполнимых задач. Сталин следовал логике Петра I: требуй от исполнителя невозможного, чтобы получить максимум возможного. Не случайно одним из важнейших предъявляемых к наркому требований в то время было физическое здоровье и высокая работоспособность. Н.К. Байбаков вспоминал, что при назначении его руководителем нефтяной промышленности Сталин сформулировал главные требования к наркому. Главное — это «бычьи нервы», оптимизм и физическое здоровье.

Итогом сталинских чисток стало формирование нового управленческого класса, адекватного задачам модернизации в условиях дефицита ресурсов, — безусловно, лояльного верховной власти и безупречного с точки зрения исполнительской дисциплины. Инструментом достижения этой цели стало использование тарифно-квалификационной сетки (своеобразного аналога петровской Табели о рангах), предполагавшей значительный разрыв в оплате труда в соответствии с разницей в квалификации.

О том, что Сталин сделал ставку на качество, писал Г.П. Федотов: «Подлинная опора Сталина — это тот класс, который он сам назвал «знатными людьми». Это те, кто сделал карьеру, кто своим талантом, энергией или бессовестностью поднялся на гребень революционной войны. Партийный билет и прошлые заслуги значат теперь немного; личная годность в сочетании с политической благонадежностью — все. В этот новый правящий слой входят сливки партийцев, испытанных своей беспринципностью, командиры Красной армии, лучшие инженеры, техники, ученые и художники страны. Стахановское движение ставит своей целью вовлечь в эту новую аристократию верхи рабочей и крестьянской массы, расслоить её, соблазнить наиболее энергичных и сильных высокими окладами и поставить их на недосягаемую высоту над их товарищами. Сталин ощупью, инстинктивно повторяет ставку Столыпина на сильных. Но так как не частное, а государственное хозяйство является ареной новой конкуренции, то Сталин создает новый служилый класс, или классы, над тяглым народом, повторяя еще более отдаленный опыт Московского государства. Жизненный опыт показал ему слабую сторону крепостного социализма — отсутствие личных, эгоистических стимулов к труду. Сталин ищет социалистических стимулов конкуренции, соответствующих буржуазной прибыли. Он находит их в чудовищно дифференцированной шкале вознаграждения, в бытовом неравенстве, в личном честолюбии, в орденах и знаках отличия, — наконец, в элементах новой сословности. Слово «знатные люди» само по себе уже целая сословная программа».

[…] Таким образом, подобно тому, как канцлер Бисмарк «железом и кровью» объединял немецкие земли в единое государство в XIX в., столь же жестко и безжалостно укреплял советское государство и Сталин. Укрепление государства, в том числе укрепление его индустриальной и оборонной мощи, он рассматривал в качестве одного из принципов своей политики. Косвенным свидетельством тому могут служить воспоминания его дочери С. Аллилуевой о том, что отец, рассматривая её одежду, всю жизнь задавал ей с недовольным лицом вопрос: «Это у тебя заграничное?» — и расцветал, когда я отвечала, что нет, наше, отечественное».

Одним из наиболее явных проявлений высокоцентрализованной власти Сталина стал культ его личности. Немецкий писатель Л. Фейхтвангер, посетивший Москву в 1937 г., был поражен обилием портретов Сталина.

При этом, по свидетельству и Л. Фейхтвангера, и С. Аллилуевой, Сталина раздражали проявления почитания.

Как это было

«Отец вообще не выносил вида толпы, рукоплещущей ему и орущей «Ура», — у него перекашивалось лицо от раздражения... «Разинут рты и орут, как болваны!» — говорил он со злостью... Когда мне приходится... читать и слышать, что мой отец при жизни сам себя считал чуть ли не богом, — мне кажется странным, что это могут утверждать люди, близко знавшие его», — писала С. Аллилуева.

Действительно, на первых порах Сталин скорее инструментально относится к своему культу, рассматривая опору на массу в качестве ресурса в политической борьбе. «Учтите... веками народ в России был под царем. Русский народ — царист. Русский народ, русские мужики привыкли, чтобы во главе был кто-то один», — говорил он. Однако, как известно, власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Из русской истории известно, сколь разлагающим личность может стать длительное нахождение у власти. Об этом свидетельствуют, в частности, биографии таких выдающихся правителей, как Петр I и Екатерина II. Раздражавший вначале Сталина культ его личности со временем стал привычным. Ближайший сподвижник вождя В.М. Молотов признавал, что сначала Сталин боролся со своим культом, а потом культ ему понравился: «Он был очень сдержанным в первые годы, а потом... зазнался».

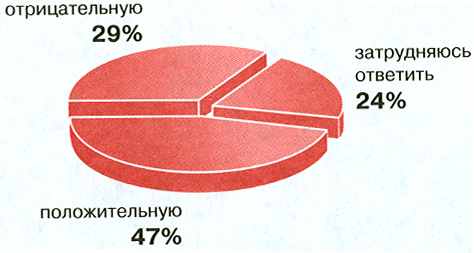

О том, каким И. Сталин остался в памяти народа, позволяет судить опрос ФОМ (февраль 2006 г.):

Если говорить в целом, какую роль, на ваш взгляд, сыграл И. Сталин в истории России — положительную или отрицательную?

Таким образом, противоречивые оценки исторической роли Сталина имеют под собой очевидные основания. С одной стороны, его рассматривают как наиболее успешного руководителя СССР. Именно в период его руководства была расширена территория страны, достигшая границ бывшей Российской империи (а где-то превзошедшая их); одержана победа в величайшей из войн — Великой Отечественной войне; осуществлена индустриализация экономики и культурная революция, в результате которой не только резко возросла доля лиц с высшим образованием, но и была создана лучшая в мире система образования; СССР вошел в число передовых государств в области развития науки; была практически побеждена безработица.

Но у правления Сталина была и другая сторона. Успехи — и на это указывают многие противники вождя — достигались жесточайшей эксплуатацией населения. За время правления Сталина страна пережила несколько волн крупных репрессий. Инициатором и теоретиком такого «обострения классовой борьбы» выступал сам Сталин. Истреблялись целые общественные слои — имущее крестьянство, городские мещане, духовенство, старая интеллигенция. Но и помимо этого, от суровых законов подчас страдали массы вполне лояльного к власти народа. О безопасности жизни в сталинские годы говорить не приходится. Низким оставался и уровень жизни, особенно в деревне. Все это не способствовало укреплению нравственного климата в стране.

________

Филиппов А.В. Новейшая история России. 1945—2006 гг.: Книга для учителя. М.: «Просвещение», 2007. (.ru/umk/istoriya/1.phpl#n3)

Бордюгов Г., Козлов В.

^ «РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ» И ТРАГЕДИЯ «ЧРЕЗВЫЧАЙЩИНЫ»

Некоторое время назад многим казалось: история второго послеоктябрьского десятилетия хорошо известна. Его узнаваемые черты — «штурм и натиск» первых пятилеток, индустриальные гиганты, эпопея спасения челюскинцев, незабываемые подвиги советских авиаторов, энтузиазм ударных бригад и рекорды стахановцев, ликвидация безработицы... Но была ли в этом вся правда тех лет? Далеко не вся. Теперь перед нами полнее раскрылись и трагические страницы.

Сложнейшее десятилетие. Его диалектика такова, что долго еще историки, политологи, социологи будут изучать феномен массового порыва, переросшего в трагедию, пытаться уяснить социальный алогизм фактов и ситуаций, в которых энтузиасты нового строя могли превратиться в жертвы сталинского беззакония.

У этих лет своя привычная символика. Магнитка и Днепрогэс, Комсомольск-на-Амуре и Сталинградский тракторный, Московское метро и Горьковский автозавод... Память каждого из нас может добавить в такой ряд еще немало столь же знакомых адресов. Но мы не хотим касаться очевидного, и выбираем для себя угол зрения, может быть, и кажущийся узким, однако достаточный для того, чтобы увидеть по-иному, в иной окраске известное и не очень известное прошлое.

[…] Речь в данном случае идет об осмыслении событий двадцатых и тридцатых годов, критических моментов чрезвычайного для страны десятилетия, драматизма политических решений, создавших тот образ советского общества, в котором бесспорным достижениям на пути утверждения нового строя сопутствовали грубейшие деформации и нарушения социалистических принципов.

Конец 20-х: настроения

Второе послеоктябрьское десятилетие начиналось тревожно. Многие, вероятно, уже почувствовали, что в предстоящие годы на их долю выпадут суровые испытания. Однако действительного драматизма событий не предвидел никто. В народной массе наиболее остро и непосредственно воспринимались те противоречия, с которыми столкнулось наше общество в конце 20-х годов. Грянул кризис хлебозаготовок. Сначала ситуативно, а потом регулярно стали применяться чрезвычайные меры для того, чтобы получить зерно —_главный источник обеспечения страны инвалютой, необходимой для импорта промышленного оборудования. В партии нарастала борьба против тех методов, которыми Сталин и его сторонники стремились обеспечить решение исторически прогрессивных задач.

Но что же думали те, кто не определял политику непосредственно, но ощущал на себе её результаты и своими настроениями, своим экономическим поведением, мнением в той или иной мере влиял на политическую практику?

«Верхи» постоянно получали различного рода материалы, в которых суммировались данные ОГПУ и других органов о настроениях масс. Эти материалы известны пока плохо даже специалистам и недоступны широкой публике. Но есть не менее интересные материалы, не уступающие по информативности сводкам ОГПУ. Это такой поистине уникальный источник, как сочинения школьников. Одна из подборок ученических тетрадей, найденных историком Е. Семеновой, была объединена темой «Как я провёл каникулы». Время - зима 1929 г. Приведем некоторые выдержки из этих сочинений:

«Одним вечером у нас собрались старухи пить чай и разговаривали о хлебе, некоторые говорили, что хлеба не будет совсем и из Москвы хлеб на поездах возить будет запрещено, и в кооперации хлеба будут давать очень помалу, другие же говорили, что хлеба будет много, и не нужно будет ездить в Москву за хлебом».

«Еще у меня происходили стычки с мужиками насчёт бога. Я с товарищами разъяснял, что бога нет, что человек произошёл от маленькой клеточки, в они всё это объясняли, что человека создал бог... Но когда мы все-таки настаивали на своем, они злились и говорили: «Раньше в бога верили, - и хлеб был, а теперь не верят в бога, - вот и хлеба нет». Или еще там говорили: «Ступайте в пионеры-то свои, и там и кормитесь».

«Я часто слышала разговор меж крестьян насчет хлеба, они ругали Советскую власть, что она гораздо хуже, даже нечего есть… Я даже слышала от одной старухи, она говорила, что через несколько лет опять будут везде цари».

«Еще во время отпуска я слышал старушечий разговор. Хорошо не помню, о чем я говорил со старушкой, но кажись, про социализм. Старушка стала со мной спорить: «Социализм, может, будет через лет 50, потому что у нас народ нечестный». И стала она мне примеры приводить».

«В деревне я слышал разговоры про войну, про хлеб. Говорят, что большевики боятся войны, вот они весь хлеб и отдают, но, несмотря на хлебные взятки другим державам, говорит кулак, война уже начинается, и когда он ездил в Москву, то видел много вагонов, нагруженных разными снарядами, идущих на фронт».

«Мама спросила у коммуниста, почему недостаток всяких продуктов в потребиловке. А он сказал, вот почему. Раньше в одной деревне ели мясо 5 человек, а 200 не ели мясо, а теперь, при Советской власти, из 200 человек едят все до одного и много берут. А почему нет обуви. Раньше в обуви ходили только к попу в церковь... а теперь везде ходят в сапогах».

Два ключевых слова — хлеб и война — лейтмотив всех приведенных разговоров зимы 1929 г. Эти разговоры откровенно и бесхитростно были записаны детьми. Однако для взрослых они были отнюдь не так безопасны. Выражение недовольства чрезвычайными мерами, обсуждение слухов о предстоящей войне на базарной площади или на собрании могло быть расценено как антисоветская деятельность. Достаточно было милиционеру вписать фамилию такого разговорчивого в заранее заготовленный бланк, как этот бланк превращался в основной документ для разного рода репрессий.

То, что в ходе хлебозаготовительных кампаний изымается большое количество хлеба, что фактически наметился возврат к продразвёрстке, часто получало самые превратные интерпретации. Страна знала, что хлеб вывозится за границу. Но классовые враги, которые в то время отнюдь не исчезли, пускали в ход другое объяснение. Например, что рабочим хлеба достанется мало, так как он пойдет за границу для получения золота и последующего распределения его между коммунистами «ввиду близости конца Советской власти». Такие слухи еще больше усиливали напряженность и сгущали атмосферу в деревне. Они переливались в город и отражались на настроениях определенной части рабочего класса, прежде всего выходцев из деревни.

На собраниях тоже можно было услышать довольно резкие высказывания, которые являлись реакцией на возникшие продовольственные трудности и бесконечные очереди. «Почему мы развиваем так индустрию, раз нет сырья? — спрашивали рабочие. - От рационализации условия работы хуже, передохнуть рабочему не дают. Делается не так, как нужно делать. Нельзя сразу. Страна земледельческая, а создать промышленность — надо сто лет».

Одновременно с недовольством политикой, которая привела к трудностям, рождается неприятие идей социалистического соревнования, трудовой дисциплины. Звучали и такие слова: «Трудовая дисциплина является насилием рабочего, я протестую против трудовой дисциплины... не верьте этим фанатикам, которые в данное время ходят и проповедуют, они ведут к гибели нас. Будь проклят тот, кто потеет на казенной работе».

Однако не такие настроения определяли позицию основной рабочей массы. Достаточно убедительно раздавались голоса в защиту разрабатываемых планов: «Пятилетку нам необходимо осуществить во что бы то ни стало. Если мы ничего не будем добавлять к своему хозяйству, мы будем постепенно замирать...»; «Если мы не будем выдерживать темп нашего строительства, мы можем очутиться в когтях капитализма, и даже больше, проиграть революцию».

Желание какого-то перелома нарастало в массах все заметнее. Все громче призывы «придумать какой-нибудь зигзаг, чтобы поскорей прийти к заветной цели». Не считаться с этими настроениями партия не могла. Желание поскорее прийти к заветной цели — это та доминанта общественного сознания, которая оказывала влияние на руководство и на выработку целого ряда политических решений.

Мы сознательно не делаем обобщений из приведенных выше повседневных разговоров конца 20-х годов. Нам бы хотелось, чтобы читатели сами почувствовали разнобой, разноголосицу мнений и настроений, на фоне которых приходилось принимать важнейшие политические решения. Итак, хлебозаготовки не идут. Индустриализацию обеспечить не удается. Недовольство народа растет. Даже тот слой рабочего класса, который поддерживал партию, высказывал сомнения по поводу темпов индустриализации. Доходящие из деревни вести о методах проведения хлебозаготовок вызывали и у него прямые протесты.

^ Нереализованная перспектива

Когда рождалась сама идея о том, что можно быстро построить социализм, она опиралась на опыт предшествующего периода. Метод нажима, штурма и натиска оправдал себя в Гражданскую войну. И коммунисты помнили, как таким способом они добились победы над врагом. Естественно возникал вопрос: ну, а почему, собственно, не применить этот метод к мирному строительству? Многим казалось это вполне возможным. А главное, многие только так и умели действовать. Тонкое, гибкое маневрирование в условиях нэповского общества, в условиях сложной, противоречивой, кризисной экономики требовало, конечно, другого уровня подготовки, другого уровня культуры. Поэтому революционное нетерпение сочеталось у многих еще и с неумением решать возникающие проблемы иначе.

Приплюсуем к тому обострённое восприятие военной угрозы. Партия в 1927 году пришла к выводу, что мы стоим на пороге второго тура войн. Не забудем и о наличии эксплуататорских элементов в городе и деревне. Словом, создавался совершенно определенный фон, который благоприятствовал ориентации на «штурм и натиск», на то, чтобы затянуть ненадолго ремни, поднатужиться — и рвануться вперед.

В партии росли настроения «чрезвычайщины», которые нашли свое «теоретическое» выражение в сформулированной в июле 1928 г. теории обострения классовой борьбы по мере успехов социалистического строительства. Однако чрезвычайные меры были несовместимы с НЭПом как явления, друг другу противоречащие. «Чрезвычайные меры, — говорил Бухарин в апреле 1929 года, — есть отмена НЭПа, хотя и временная, конечно. Чрезвычайные меры, как система, исключают НЭП».

[…] Упрощенные, вульгарные представления Сталина о социализме еще более усугубили ситуацию. К тому же они наложились на действительную экстремальность обстановка

^ С чем мы вышли в 30-е годы?

Возведение чрезвычайных мер в регулярный метод социалистического строительства окрасило собой все 30-е годы. На волне «чрезвычайщины» мы вошли в это десятилетие, чуть-чуть не получили крестьянскую Вандею. Только напор жизни заставил Сталина отступить, опять же тактически, а не принципиально.

В результате в годы первой пятилетки мы получили совершенно другое общество, с новыми производственными отношениями в деревне. Правда, они не базировались на необходимой материально-технической базе и поэтому были деформированы в казарменно-коммунистическом духе. Колхозы обеспечили «перекачку» в пользу индустриализации, но производительные силы деревни были подорваны. Резкий спад животноводства, разрушение традиционных стимулов, на смену которым еще не пришли новые, слабую организацию труда в колхозах и совхозах пытались восполнить гипертрофией насилия и «погонялкой председателя». Результатом прежде всего безграничной «перекачки» средств из деревни стал голод 1933 года, когда, по более поздней оценке самого Сталина, в стране голодало не менее 25—30 миллионов человек.

Мы вошли в 30-е годы с серьезнейшими деформациями в культуре политического руководства. Нетерпимость к инакомыслию, свертывание внутрипартийной демократии, снижение роли теоретического предвидения в политике, догматизация духовной жизни — все это было дополнено нагнетанием репрессивных функций административных органов и специальных новых образований, созданных для этих целей.

Общий поворот к ужесточению централизации всей жизни сказался, в частности, в сужении прав союзных и автономных республик. Образование всесоюзного наркомата земледелия было наиболее приметным и наиболее тяжким по последствиям проявлением этого процесса. В начале 1929 года за подписью Кагановича на места пошла директива, в которой подчеркивалось, что религиозные организации (церковные советы, мусаваллиаты, синагогальные общества и т.д.) являются единственной легально действующей контрреволюционной силой, имеющей влияние на массы. Этим фактически была дана команда к широкому применению административных и репрессивных мер в борьбе с религией.

В сознании коммунистического авангарда «чрезвычайщина» уже не вызывала того протеста, который она могла бы вызвать, допустим, в 1924 году, когда осуществлялся курс на революционную законность, укрепление авторитета Советов. Она уже воспринималась как определенная норма. Расширялась зона деформации общественного сознания. И дело было не только в усилении славословий вождю. В дневниковых записях А. Коллонтай 1930 года появляется весьма резкая и трагическая мысль о том, что для молодого поколения коммунизм стал той же догмой, какой являлось христианство с его догматом равенства и братства. Она с тревогой размышляла о тех молодых людях, которые наизусть запоминают передовицы «Правды» и без критики проводят их призывы в жизнь. Некогда мыслить, судить да рядить. Делать надо. И делают. Работают с энтузиазмом.

Энтузиазмом, конечно, не были охвачены все. Трудно предположить энтузиазм у тех крестьян, которые были согнаны в колхозы, равно как и тех новых рабочих, которые бежали от коллективизации в города. Этот «недостаток» энтузиазма Сталин попытался восполнить насилием и страхом. Но добиться повышения производительности труда в сложившейся хозяйственной системе можно было прежде всего на энтузиазме, то есть на желании передовых слоев рабочего класса добиться больших успехов, подать пример всем. Даже Сталин как прагматик понимал, что ни в коем случае нельзя лишать людей оптимистического восприятия перспектив, бесконечно оглушать их страхом. «Чрезвычайщина» не могла надолго переступать через определенный предел, не могла не откатываться периодически назад, создавая ощущение нормализации общественной жизни.

Сохранив ориентацию на исторически прогрессивное развитие индустрии, на подготовку к неизбежному в то время столкновению с капитализмом, партия в 30-е годы допустила существенное искажение методов социалистического строительства. Мы наблюдаем и левацкий экстремизм, и мелкобуржуазный радикализм, и революционизм. Короче говоря, 30-е годы, если воспользоваться словами И. Эренбурга, были выкрашены в розовый и черный цвета. Сочетание оптимистического мировосприятия и порыва энтузиастов с трагедией несправедливо раскулаченных крестьян, массового голода 1933 г., политическими процессами и репрессиями придает этим годам такие необычные цвета.

Раньше мы видели как бы один цвет, сейчас кто-то предпочитает видеть другой и замечает только его. Соблазнительно сказать, что правда лежит посередине, но это будет неправдой.

Борьба двух тенденций

Известны письма в редакцию «Правды», адресованные Сталину в связи с его статьей «Головокружение от успехов» (март 1930 г.). Разумеется, мы не знаем, были ли они им получены. Вот некоторые выдержки из этих писем.

«Почему т. Сталин до своей статьи не соизволил заглянуть в сочинения Ленина? — спрашивал С. Чекизбе (Мечетлинский район). — Легко сказать т. Сталину с высокой колокольни... Лучше всего присмотреться к жизни крестьянина и его заинтересованности в социалистическом строительстве... Один Троцкий опровергал союз с крестьянством, помогая врагам пролетариата. Мы не пошли на удочку Троцкого и никогда с вашим мнением не согласимся».

С вопроса начинает свое письмо и рабочий завода «Пресс» Белик (Днепропетровск): «Т. Сталин! Виноват ли тот, кто не сумел не послушать создавшегося шума и крика вокруг вопроса коллективизации сельского хозяйства?.. Мы все низы и пресса проморгали этот основной вопрос... а т. Сталин, наверное, в это время спал богатырским сном и ничего не слышал и не видел наших ошибок, поэтому и тебя тоже нужно одернуть… Теперь т. Сталин сворачивает вину на места, а себя и верхушку защищает».

В письме Р.Н. Чумаченко (г. Берёзовка Одесской области) уже содержались выводы: «Я не знаю, как партия может терпеть такого типа, который, не зная постановки дела на селе, своими выступлениями заставляет делать два шага назад и один вперед… Пусть живет коммунистическая партия, но без сталинских уставов».

Известно несколько эпизодов внутрипартийной борьбы — так называемое дело Рютина, так называемое дело Эйсмонта, Толмачева, Смирнова, которые отражают робкие попытки прямого сопротивления Сталину. Однако следует признать, что такого рода очаги неприятия были немногочисленны. А после убийства Кирова 1 декабря 1934 года не соглашаться со Сталиным стало, по сути, невозможно. Но, кроме Сталина, был еще сталинизм, политические и идеологические структуры, которые вырастают из «чрезвычайщины», то есть абсолютизация насилия на практике и концепции постоянного обострения классовой борьбы в теории.

«Чрезвычайщина» не просто вырастала из экстремальной обстановки конца 20-х годов. Возможность стала действительностью из-за неумения, а потому и нежелания сталинского руководства последовательно пользоваться марксистским инструментом анализа действительности. Это близко к мелкобуржуазной революционности, хотя её трудно уже назвать «детской болезнью» левизны. Это тяжелая болезнь Коммунистической партии в 30—40-е годы. И сталинизм как система, конечно, не только порождение самого Сталина. Сталин — это выражение сталинизма.

Административно-командная система сталинского типа вырастает из административно-командных методов. Они, в общем-то, сохранились при НЭПе. Правы, на наш взгляд, те, кто утверждает, что в принципе подобная система либо возвращается к нормальной, демократической практике управления, либо перерождается в то, что мы называем «чрезвычайщиной». В то же время «чрезвычайщина» — это еще не завершение общей тенденции. Крайняя ступень эволюции административно-командных методов — личная диктатура.

Чрезвычайные меры ситуативно возможны. Время от времени в разных странах мы наблюдаем, как объявляется чрезвычайное положение, для того чтобы нормализовать какую-то явно нестабильную ситуацию. Такие ситуации возникали и в нашей истории. Однако не по объективным, а прежде всего по причинам субъективным чрезвычайные меры из вспомогательного средства политики стали основным. Социалистическое здание было надолго деформировано «чрезвычайщиной» и личной диктатурой Сталина. И все же сопротивление сталинизму, борьба двух начал в развитии советского общества продолжались на всем протяжении 30-х годов.

Не вдаваясь в глубины психологии Сталина (вещь трудная для историков — задача скорее художников), можно предположить, что, наверное, и в самом Сталине иногда боролись и сталкивались эти два начала. Он очень часто становился рабом своих решений, но потом как будто спохватывался — вряд ли по личному убеждению, скорее – под давлением необходимости.

Уже в начале 30-х годов стало ясно, что экономика не может больше развиваться в тех чрезвычайных формах, в каких происходила «революция сверху». Нарушен нормальный товарооборот, «свернут» хозрасчет, подорваны производительные силы деревни. Часть сельского населения в порядке раскулачивания этапирована в лагеря или выслана. Там эффективность принудительного труда, ясно, была невысокая. Порыв энтузиастов первой пятилетки тоже нуждался в закреплении — как только дело доходило до работы на сложной технике, а она появилась после строительства новых заводов, выяснилось, что не хватает производственной культуры. Сталинградский тракторный осваивали почти столько же, сколько его строили. Словом, надо было приводить экономику страны в порядок, но уже на иной основе. В 1931 году ставится задача восстановить хозрасчет, пусть и в предельно зауженных формах, на низших этажах производственной лестницы — цех, бригада. В деревне идет поиск форм материального стимулирования колхозов, трудодень давал возможность хотя бы ту часть продукции, которая оставалась в распоряжении колхоза, распределять между его членами в соответствии с трудовым вкладом.

Создается впечатление, что здоровые тенденции начинают пробиваться сквозь «чрезвычайщину». Причем осознание необходимости нормализовать экономическую жизнь характерно как для бывших «правых», так и для бывших «левых». В своих показаниях, данных в 1933 году в ЦКК по делу Рютина, Зиновьев заявил: «...Насколько я могу судить, в последнее время довольно значительной частью партийцев овладевает... неопределенная идея отступления, надо куда-то отступать. Такое представление есть из моих впечатлений, что я читаю и слышу, что есть неопределенная идея отступления». То же подтвердил, приводя эти слова Зиновьева в «Правде», и Молотов. Даже находившийся в это время за границей Троцкий предлагал объявить 1933-й годом «капитального ремонта». И вновь возникает в политической жизни фигура Бухарина с его идеями хозрасчета, нормализации товарообмена между городом и деревней, развитием материальных стимулов труда. Судя по реакции на выступления Бухарина в 1933—1934 годах, эти идеи встречали поддержку и понимание в определенных слоях партийного руководства.

Тенденции к нормализации общественной жизни, надо заметить, развивались с трудом. Политика партии в первой половине 30-х годов противоречива. Вводятся, к примеру, в 1933 году политотделы МТС как чрезвычайные органы в деревне, однако вскоре, спустя чуть больше полутора лет, от них отказываются. Начинается работа над новой Конституцией. Идет реформа избирательной системы, без социальных ограничений на право участвовать в выборах... Но параллельно с этим продолжают действовать чрезвычайные меры, гипертрофируются функции административных органов. Словом, складывается комплекс противоречий в рамках самой командной системы. Сталин пытается разрешать эти противоречия, но основной способ, которым он пользуется, — опять насилие, опять «чрезвычайщина» и все, что с ней связано.

Этот способ уже освоила и значительная часть руководителей среднего и низшего звеньев. Он прост в исполнении, сориентирован на исполнение команд, избавляет от личной ответственности. В то же время многие из секретарей обкомов и крайкомов партии понимают, что такие методы в конечном итоге ведут к притуплению большевистского чутья, ослаблению важных и ценных революционных традиций, потере вкуса к настоящей партийной работе. Более того, они с горечью признают, что, боясь ошибиться, перестали честно и прямо высказываться по тем или иным проблемам партийной политики. В 1937 году секретарь Днепропетровского обкома Хатаевич откровенно говорил о том, что многих вопросов о недостачах, упущениях и трудностях он перед ЦК ВКП(б), как следует, не ставил, не сигнализировал потому, что косо на тебя посмотрят, не так тебя поймут. Совсем не там, где указывали Сталин и его окружение, предлагал искать причины вредительства директор Магнитогорского комбината Завенягин. Все злоупотребления будет легче вскрыть, считал он, если мы сосредоточим внимание на проблемах бесхозяйственности, нашего отставания от заграничных предприятий, существующих диспропорциях в планах.

Короче говоря, шла глухая борьба. В отдельные моменты она имела и политическое выражение, судя по имеющимся свидетельствам о попытках поставить на XVII съезде ВКП(б) вопрос о перемещении Сталина с поста генсека на другую работу. Борьба двух тенденций не прекращается и после убийства Кирова, и даже тогда, когда над сторонниками умеренной политики нависла угроза физического уничтожения. Сталину не сразу удается убедить членов ЦК в том, что теперь вредителей поставляет уже не буржуазный лагерь, не среда буржуазных специалистов, а что сама партия заселена шпионами и провокаторами. В 1937 году Ежов резко упрекал хозяйственников и руководителей наркоматов за то, что никто из них по своей инициативе ни разу не позвонил ему и не сказал: что-то мне подозрителен такой-то человек, что-то там неблагополучно, займитесь этим человеком. Наоборот, сетовал Ежов, некоторые товарищи пытаются защищать «вредителей» и «террористов», когда встает вопрос об их аресте. Никак не мог понять и Молотов, убедили ли партийных руководителей доклады об уроках вредительства, диверсий, шпионажа троцкистско-немецко-японских шпионов. Даже позднее, после разгула массовых репрессий, когда они уже начали питать сами себя, на XVIII партийной конференции продолжалась борьба двух тенденций в политике — экономика и общественная жизнь объективно требовали не «чрезвычайщины», а чего-то другого: другого подхода, другого взгляда на развитие страны.

Оправдывать тот тип административно-командной системы, который приобрел форму личного режима, подготовкой к войне, экстремальностью обстановки, вероятно, нет необходимости. Мы должны больше говорить о том, что была демократическая альтернатива, и она содержалась в ряде решений 1931-го, 1932-го, 1933-го, а особенно 1934 года, когда была предпринята прямая попытка стабилизировать положение, создать некие правовые гарантии, отказаться от чрезвычайных мер как системы. Все знают, чем закончился тот год.

^ Решающий акт трагедии

В 1937 году количество арестованных по обвинению в контрреволюционных выступлениях возросло по сравнению с 1936 годом в 10 раз. И тогда же, на исходе столь печально известного теперь года, в стране состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Они прошли под лозунгами победившего социализма, одобрения политики партии. По объему валовой продукции страна стала второй державой в мире. В 1937 году был собран рекордный урожай, завершился переход к всеобщему обязательному начальному образованию.

Если судить по газетному образу того времени, в стране установилось спокойствие, связанное с ликвидацией классовых врагов, очищением от вредителей, двурушников, троцкистов. Но все это лишь на поверхности событий. Партийное руководство того времени, начиная подготовку к выборам на основе Конституции 1936 года, понимало политическую нестабильность ситуации. Результаты голосования предсказать было трудно. В качестве возможных оппонентов рассматривались очень активные и влиятельные церковные силы, значительное число раскулаченных, вряд ли довольных политикой предшествующего периода, огромное количество исключенных из партии, слой мелких кустарей в городах, жителей глухих мест с сохраняющимися патриархальными нравами и устоями жизни, служащих, которые, по мнению Косиора, «часто считаются у нас народом второсортным», спецпереселенцев, которые тоже должны были голосовать.

В общем, положение было серьезное. Фактически, если бы выборы прошли вполне демократическим путем, с возможностью свободного выдвижения кандидатов, то они могли бы стать немалым испытанием для партии и показать реальное отношение народа к тому, как основы социализма строились, как оцениваются действительные достижения общества к 1937 году. Молотов тогда прямо заявил, что авторитет партии поставлен перед глазами населения на новую поверку и что без провалов кое-где не обойтись.

Что же надо было делать? Как можно было выйти на выборы и сохранить вотум доверия? Среди членов ЦК открыто высказывались мнения, что надо восстановить подлинную роль Советов, сломать легкое отношение к советским законам, но, главное, подготовить прежде всего самих себя, партию, перестать декларировать безграничное доверие к ней. Открыто прозвучали мысли о том, что партия не сумеет возглавить избирательную кампанию, если не будет соблюдать внутрипартийную демократию, если не преодолеет в своих рядах подхалимаж, семейственность, кумовство. В печати приводились образцы славословий в адрес некоторых руководителей. Из уст делегатов отчетно-выборной конференции Таганрогской партийной организации раздавались, к примеру, такие слова: «Блестящий доклад я позволю себе назвать поэмой пафоса социалистического строительства, поэмой величайших побед рабочих и трудящихся Таганрога. На фоне этих исторических побед ярко вырисовывается фигура Степана Христофоровича... Я хотел бы — и это желание делегатов — доклад Степана Христофоровича издать брошюрой на хорошей бумаге и раздать каждому присутствующему здесь делегату... и пусть этот доклад, эта героическая поэма, симфония нашего строительства будет понята каждым».

Но многие члены ЦК понимали, что благозвучные «симфонии» уже не доходят до сознания масс, что от настоящих отчетов руководящие работники отвыкли, а вся агитационная работа партий стала беззубой, обходит острые вопросы, приняла, по словам Н. Крупской, «балалаечный уклон».

Однако на деле руководство партии пошло по пути выработки различных инструкций, поправок и дополнений, фактически неконституционных, то есть по пути организации техники выборов. Вместо обсуждения программы, с которой партия выйдет к избирателям, обсуждается масса процедурных моментов. По сути, та практика, от которой сегодня мы стремимся избавиться, как раз и складывается в 1937 году в результате «чрезвычайщины», неспособности признать свои ошибки прямо. Признание ошибок (и это, в общем-то, логично для действий тогдашних лидеров) происходит лишь в январе 1938 года, задним числом. Хотя и при этом «ошибки», если так можно было назвать прямые преступления против партии и народа, списываются на местное руководство.

Две тенденции — демократическая и авторитарная — были заложены в противоречиях общества, ставшего на путь социализма. В силу определенного сочетания объективных и субъективных факторов победила авторитарная тенденция. Но социалистический идеал продолжал жить в сознании людей, в социально-экономических, политических и идеологических структурах. Он, - этот идеал, воплощенный в трудах и делах миллионов людей, - а не сталинская «чрезвычайшина», сохранил наше общество в годы Великой Отечественной войны. Он существовал и как некое социальное качество, и как гражданский эталон.

И при том никогда не забыть, остается жестокая реальность: главной приметой не только этого десятилетия — всего довоенного времени сознание людей определило массовые репрессии 1937 года. Тут ни убавить, ни прибавить. Акт трагедии состоялся. Но занавес еще не был закрыт.

______

Литературная газета. 1988. 12 октября. С. 11.