Управление государственной архивной службы

| Вид материала | Документы |

СодержаниеИ.В. Самарин Памятная доска Е.К. Стюарт Новые издания Нам пишут Ф.Я. Лефельд, Д.Е. Лефельд С.Н. Бирюков. Семья Бирюковых. 1929 год Новосибирск. история. события. факты |

- Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства, 216.16kb.

- Об итогах деятельности управления государственной архивной службы Новосибирской области, 121.53kb.

- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления государственной, 486.31kb.

- Итоги проведения заседания Конкурсной комиссии на замещение вакантной должности государственной, 41.9kb.

- Новые формы проведения проверок по вопросам обеспечения сохранности документов в организациях, 70.98kb.

- Программа учебной дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» для бакалавров, 794.25kb.

- Управление кадровыми процессами в муниципальной службе, 354.36kb.

- Доклад об осуществлении Управлением Федеральной службы, 586.44kb.

- Программа «государственное регулирование экономики» направление 081100. 68 «государственное, 40.81kb.

- Приказ 15. 03. 2011 №36 Об организации обучения в области гражданской обороны и защиты, 293.71kb.

^ И.В. Самарин

Литература и источники: ГАНО. Ф.Р – 2020. Оп. 1. Предисловие Л. 1 – 23; Д. 1 Л. 1,2; Д. 2. Л. 1 – 5; Д. 3. Л. 1 – 27; Д. 66. Л. 49 – 56; Д. 67. Л. 1 – 24; Д. 206. Л. 1 – 36; Д. 263. Л. 1 – 30; Д. 315. Л. 1 – 8; Д. 372. Л. 78 – 93; Д. 408. Л. 1 – 26; Д. 507. Л. 1 – 27; Д. 677. Л. 1 – 33; Д. 705. Л. 20, 25, 43; Д. 726. Л. 6,8, 9, 16; Д. 768. Л. 1, 7, 11; Д. 790 Л. 3, 15, 17, 19; Д. 811. Л. 25, 27, 29; «Очерки истории высшей школы Новосибирска» Новосибирск, 1994 год, с. 124 – 129; Энциклопедия г. Новосибирска Новосибирск, 2003 год, с. 594.

«Пока горит в моем окошке свет,

спешите забежать на перепутье»

(об открытии мемориальной доски к 100-летию со дня рождения новосибирской поэтессы Е.К. Стюарт)

Я не боюсь обыкновенных слов,

Пусть даже речь о необыкновенном:

Я не боюсь назвать любовь нетленной,

Сказать, что век наш – грозен и суров.

О доме говорю – родимый кров,

А по ночам – любуюсь лунным ликом,

И Родину свою зову – великой.

Я не боюсь обыкновенных слов.

2

^ Памятная доска Е.К. Стюарт

8 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения новосибирской поэтессы Елизаветы Константиновны Стюарт. 27 сентября в Новосибирской областной научной библиотеке (в поэтическом клубе Дом Цветаевой) состоялся поэтический вечер, посвященный этому событию. К этому дню была приурочена выставка, организованная сотрудниками библиотеки. На ней экспонировались документы и материалы из личного фонда Е.К. Стюарт, который находится на хранении в ГАНО.

17 октября состоялось долгожданное событие: секретарь Новосибирского отделения Союза писателей России Анатолий Борисович Шалин открыл мемориальную доску на доме по адресу ул. Октябрьская, 33, где долгие годы жила Е.К. Стюарт. Оба эти события привлекли поклонников творчества поэтессы, ее друзей и учеников; присутствовала дочь – Антонина Евгеньевна Меликова.

Войди в мой мир – И ты его полюбишь:

Он полон той особой тишины,

Когда видны невидимые глуби

И шорохи неслышные слышны.

И если ты уловишь отзвук смеха

Иль отзвук боли в лиственной глуши,

То – жизнь моя откликнулась, как эхо,

На зов чужой, но пристальной души.

Одинокая утка летит над ночным водоёмом.

В маслянистой воде растворился и меркнет закат.

Как сгустившийся мрак, обступив засыпающий омут,

На своё отраженье примолкшие ивы глядят.

Лодка тихо плывёт, чуть заметным теченьем влекома, –

Потемневшую глубь я не стала тревожить веслом…

Одинокая утка летит над ночным водоёмом

И осенние звёзды сбивает усталым крылом.

^ НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

«Хлебозаготовительная политика советского государства

в Сибири в конце 20-х годов».

Хронико-документальный сборник.

Вышел в свет хронико-документальный сборник «Хлебозаготовительная политика советского государства в Сибири в конце 20-х годов» под редакцией д.и.н. В.А. Ильиных.

В конце 20-х годов Сибирь оставалась одним из важнейших хлебопроизводящих районов СССР, роль которого возрастала в условиях неурожая в европейской части страны. В регионе более ярко проявлялись многие особенности и противоречия, как отдельных заготовительных компаний, так и хлебозаготовок конца 20-х годов. Край был своеобразным полигоном, где внедрялись новые методы заготовок.

Основной задачей предлагаемого сборника является создание репрезентативной источниковой базы для выявления тенденций, этапов, результатов, общих закономерностей и региональных особенностей деятельности центральных и краевых структур партийного, советского и хозяйственного управления по реализации хлебозаготовительной политики советского государства в Сибири в конце 20-х годов.

Сборник состоит из предисловия, четырех разделов, заключительной (аналитической) статьи и списка сокращений. Преобладающую часть источников составляют архивные документы, значительная часть которых ранее не была введена в научный оборот. Их дополняют опубликованные законодательные акты, статьи из газет. Разделы основной части сборника завершаются составленными его авторами таблицами, позволяющими наглядно увидеть динамику каждой из заготовительных компаний, уровень развития зернового хозяйства в регионе, роль Сибири в формировании общегосударственного хлебного фонда.

В целом на страницах данного издания в научный оборот вводится около 240 документов.

Сборник подготовлен творческим коллективом сотрудников Института истории СО РАН и Государственного архива Новосибирской области. Идея и разработка концепции сборника принадлежат доктору исторических наук В.А. Ильиных. Археографическую обработку архивных источников провела главный археограф ГАНО Л.С. Пащенко.

Сборник рассчитан как на профессиональных историков, так и на всех интересующихся историей российской деревни.

Зам. директора ОГУ ГАНО О.К. Кавцевич

^ НАМ ПИШУТ

«В океане народного горя есть частица былая моя…»

«С Петром мой пращур не поладил

И был за то повешан им.

Его пример будь нам наукой

Не любит споров властелин».

А.С.Пушкин

Передо мной – три сборника документов «Власть и интеллигенция в сибирской провинции». Том первый – 1919–1925 годы, том второй – 1926–1932 годы (с подзаголовком» у истоков советской модернизации»), том третий – 1933–1937 годы.

На обложках выразительные иллюстрации художника В.А. Аксенова: на первом – к одноэтажному городу с портфелем и тростью идет фигура в длинном пальто и шляпе. На втором – от многоэтажных зданий и строительных кранов эта фигура уходит прочь, на третьем – фигура у окна – за ним непроглядная темнота, рядом на стуле – чемодан, портфель и трость…

В трех сборниках – шестьсот тридцать документов самых разных заглавий, стилей, форм, эмоций – постановления, приказы, донесения, циркуляры, отчеты, запросы, прошения, письма (официальные и частные), ходатайства, обзоры, справки, заявления, протоколы допросов, очных ставок, судебных заседаний…

В документах отражена восемнадцатилетняя жесткая битва советской власти со старой интеллигенцией, за рождение новой, рабоче-крестьянской; представлены «врастания» старой в новое общество, моральное и физическое уничтожение многих групп дореволюционных квалифицированных кадров…

Всего восемнадцать лет и такие мощные социальные процессы!..

А как определяют словари и справочники понятия «Власть» и «Интеллигенция»?

«Власть – право и возможность подчинять кого-, что-нибудь своей воле, распоряжаться действиями кого-нибудь (государственная, законодательная, исполнительная)… образ правления, государственный строй… могущественное влияние, принудительная сила» (Д. Ушаков. «Толковый словарь русского языка». М., ОГИЗ, 1935. Т. 1, стр. 310).

«Власть – лица, облеченные правительственными, административными полномочиями (местные власти)» (С. Ожегов. «Словарь русского языка» М, «Русский язык», 1988, стр. 71).

«Интеллигенция (лат.) – образованная часть общества, народа» (Н. Дубровской. «Словарь», 1877, стр. 283).

«Стремясь сделаться образованным, интеллигентным человеком, очень важно глубже размышлять об отношении человека к человеку, побольше думать об основах и правилах своего и чужого поведения, о том, что считать добром и злом и почему так считать, о происхождении этих основ и правил в их развитии в течение тысячелетий, о том, что думали и думают люди разных времен и стран о добре и зле, о справедливости и несправедливости» (Н. Рубакин. «Как заниматься самообразованием». М., «Советская Россия», 1962, стр. 45).

Итак, открываем первый сборник документов, а во мне оживают рассказы о том времени моих бабушки, мамы, родственников и знакомых, услышанные в раннем детстве.

В 1919–1925 гг. взаимоотношение власти и интеллигенции, в определенной мере, выглядели как плодотворное сотрудничество. Встретились, с одной стороны, – инженеры, ученые, врачи, учителя, техники, работники культуры и искусства, белые офицеры, чиновники, дворяне, эсеры, меньшевики, деятели непролетарских политических организаций, и с другой – официальная власть в лице Сибревкома, Сиббюро ЦК РКП (б), Сибсовнархоза, Реввоенсовета и многих других организаций того времени. В этой «буче, боевой, кипучей» оказались мои бабушка, дедушка, родители. Через годы архивные документы подтвердили рассказы, услышанные мной в детстве.

Моя бабушка, Фекла Яковлевна Грузнова, вышла замуж за Дмитрия Ефимовича Лефельда в 17 лет, ему – 18. Он – мастеровой-жестянщик, свадебные подарки – столовое серебро, деньги и другие вещи продали и открыли свою жестяную мастерскую. Дед занимался изготовлением кружек и мисок, а бабушка ходила по дворам и продавала их. Потом мастерская расширилась: наняли нескольких работников. Разнообразили продукцию. Открыли магазин, купили большой дом: в семье шестеро детей…

Д

ед избран депутатом томской городской Думы. Арестован и расстрелян на берегу реки Басандайки. Старший сын – Петр Дмитриевич убит в тюрьме – оба признаны «врагами народа»… (Фамилия Лефельд: в Отечественную войну 1812–1814 годов в составе армии Наполеона вступил в Москву французский офицер Лефельд. Здесь был ранен, попал в плен, сослан в Сибирь, женился, остался в России. Мой дед – его правнук).

ед избран депутатом томской городской Думы. Арестован и расстрелян на берегу реки Басандайки. Старший сын – Петр Дмитриевич убит в тюрьме – оба признаны «врагами народа»… (Фамилия Лефельд: в Отечественную войну 1812–1814 годов в составе армии Наполеона вступил в Москву французский офицер Лефельд. Здесь был ранен, попал в плен, сослан в Сибирь, женился, остался в России. Мой дед – его правнук).Д

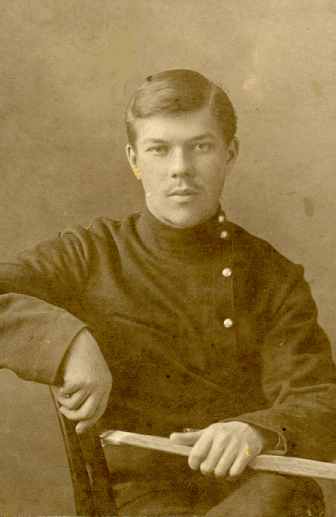

^ Ф.Я. Лефельд, Д.Е. Лефельд

окументы первого сборника четко прослеживают два направления партийно-государственной политики в отношении интеллигенции: привлечение дореволюционных специалистов и подготовка новых через высшую школу.

В сборнике постановления Сибревкома о мобилизации специалистов сельского хозяйства; об учете медицинского персонала в Сибири и привлечении его к работе по своей специальности; об учете, перерегистрации и мобилизации технических и хозяйственных сил в Сибири; о положении высшей школы, об ускорении выпуска специалистов. Организуются и открываются шестимесячные курсы красных учителей, рабочие факультеты, детям инженеров предоставляются места в вузах.

На сибирских железных дорогах утверждаются персональные оклады на транспорте, выплаты заработной платы учительскому, агрономическому и ветеринарному персоналу.

В сборнике опубликованы списки белых офицеров и военных чиновников, направляемых на гражданскую службу; юристов, находящихся в концентрационных лагерях.

Часть дореволюционной интеллигенции сама обращается во властные структуры… П.И. Макушин (один из старейших культурных и общественных деятелей Сибири, крупнейший книготорговец, издатель, инициатор создания «дома науки», публичной библиотеки, Народного университета в Томске; пережил два ареста) – обратился с заявлением в Сибревком с просьбой передать ряд домов в г. Томске для нужд культурных учреждений… Бывшие офицеры Колчаковской армии, заключенные томского концлагеря №3, просят направить их на работу по специальности. Есть несколько заявлений от отдельных инженеров…

Второй том отражает события 1926–1932 годов. В нем три раздела – «Наука как фактор модернизации», «Индустриализация и кадры специалистов сибирской промышленности», «Сельское хозяйство Сибири. Проблема кадров». «Сибкрайисполком», «Сибкрайплан», «Сибкрайсовнархоз», «Запсибкрайисполком», секретариат «Сибкрайком ВКП (б)» и многие другие властные структуры главное внимание уделяли изучению Сибири за 1917–1926 годы, открытиюе в крае филиалов Центральных научных институтов, проведению выездной сессии АН СССР в городах Западной Сибири, встречам ученых с сибирскими краевыми организациями, решению проблем Ангарстроя, оценке запасов железной руды, развитию кожевенной отрасли, организации различных экспедиций, изданию Сибирской советской энциклопедии…

Как видно из документов, в те годы проводилась огромная работа, поднимались мощные пласты природных богатств, работали над укреплением и развитием сельского хозяйства, лесоводства, землеустройства, опытного дела. В новую жизнь включалась масса людей, закладывался будущий потенциал выхода Сибири в число передовых территорий России. И одновременно набирала силу так называемая «чистка кадров». Готовился переход к коллективизации сельского хозяйства.

Как сказано в предисловии к сборнику, в конце 1927 – начале 1928 гг. 70 % технического персонала были старые специалисты», «чуждые» Советам. Организовывались массовые «чистки», процессы над «специалистами-вредителями». Понятие «человек», «личность» растворялись в определениях «персонал», «мобилизованные», «красные» и «белые». Не было Максимова, Валова, Гришина, Фещенко, Скворцова – они представлялись: купец, инженер, офицер, чиновник, юрист, а значит – «враг народа», «чуждый элемент»…

Закончилась первая сталинская пятилетка.

Всколыхнулись, активно включились в новую жизнь многие сибирские города и села, воздвигались промышленные гиганты, которые и сегодня играют важную роль в дальнейшем развитии нашей страны. Но какой ценой? Сколько арестованных, сосланных, расстрелянных, а значит, разбитых семей, не рожденных молодых поколений! Хочется крикнуть прошлому: «Почему вы так относились к тем, кто строил, воздвигал, создавал? Ведь главное – это люди, народ! «Человек – это звучит гордо!!!»...

Том третий. 1933–1937 гг. Вторая сталинская пятилетка.

Документы рассказывают о «пополнении преподавательского состава «молодняком», получении степени доктора наук без защиты диссертации по совокупности научных работ, о «нехватке научных кадров». Но основная часть этого сборника – протоколы судебных заседаний, допросов, очных ставок, дополнительных показаний, заключений следственных отделов, справки ОГПУ по Западно-Сибирскому краю об арестованных и осужденных…

Одна из справок (том третий, стр. 124): «По данному делу арестовано 1759 человек. Предоставляются на рассмотрение Коллегии 225, активных участников краевой к-р белогвардейской повстанческой организации. Осуждено уже коллегией ОГПУ и Тройкой ПП ОГПУ по ЗСК (Западно-Сибирскому краю) – 1057 человек. Из них к ВМН высшая мера наказания) – 219, к 10 годам лагеря – 92, к 5 годам – 250, к 3 годам – 92, условно – 64, к ссылке – 14, прочие (освобождение) – 51. Дела на остальных арестованных в числе 477 человек по данному делу рассматриваются тройкой ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю»...

А у Троек ПП ОГПУ одно решение – высшая мера наказания. Тяжко сегодня читать здесь длинные списки арестованных, расстрелянных, сосланных, из заявления, показания, чаще всего, надуманные, навязанные властью.

Сейчас широко известно, что на допросах арестованных грубо и жестоко избивали, заставляя подписывать эти надуманные показания.

Во втором разделе сборника «Дела и процессы» (стр.229) помещено постановление управления госбезопасности. В нем сказано: «Децик Кузьма Тихонович был привлечен к ответственности как участник контрреволюционной организации правых, по поручению которой в Куйбышевском районе проводил вредительскую работу в сельском хозяйстве. 21 октября 1937 года Децик при конвоировании с допроса в тюрьму, бросился с моста в реку Омку и утонул… труп Децика найден и предан земле»…

Мой отец Сергей Николаевич Бирюков тоже прошел все эти «круги ада». Был арестован и осужден Тройкой к 10 годам лишения свободы, но через 4 года расстрелян, а еще через 22 (в 1959 г.) реабилитирован «за отсутствием состава преступления». За что? Зачем? Почему? – пытаюсь ответить на свои мучительные вопросы, по некоторым документам восстановить жизнь интересного талантливого человека.

К

^ С.Н. Бирюков.

20 августа 1917 год

рестьянский сын. Закончил гимназию, сдал экзамены на звание учителя церковно-приходской школы. Старшие сестры вышли замуж, обосновались в Томске, у них шоколадная фабрика. Началась Великая Октябрьская социалистическая революция. В жизнь семьи могучим потоком хлынули перемены, сметая, ломая, коверкая прежнее, устоявшееся, обещая: «Мы наш, мы новый мир построим: кто был никем, тот станет всем». А кто был кем-то? Их куда? Например, на берег реки Басандайки или в тюрьму, как Д.Е. Лефельда и его сына П.Д. Лефельда… Отец переехал в Томск, семьи его сестер и Лефельдов дружат. Сергей Бирюков влюбляется в Софью Лефельд. Свадьба. В молодой семье дети – я и брат Владимир. В 1930 г. мои родители и бабушка переехали в Новосибирск. Дом купили в конце улицы Трудовой. На следующей, Ордженикидзе, жили Маланины. Иван Иванович – известный баянист Сибири. Помню, идем с мамой мимо, слышим, отец поет под аккомпанемент баяна, конец песни «вот мчится тройка почтовая», потом – «позабыт, позаброшен с молодых юных лет… как умру я, умру я, похоронят меня, и никто не узнает, где могила моя. И никто не узнает, и н

икто не придет, только ранней весною соловей пропоет». Когда мы вошли, звучала уже другая песня со словами: «Ты, конек вороной, передай, брат, домой, что я честно погиб за рабочих»… Голос у отца сильный, красивый… Еще помню, школьная или клубная сцена, идет спектакль, его поставил мой отец. Зал небольшой, зрителей битком. Отец вышел на поклон – высокий, статный, веселый. Его убили полного сил, идей, замыслов. Ему был 41 год.

Э

^ Семья Бирюковых. 1929 год

то судьба отца, а вот судьба другого человека. Соловецкий лагерь. 1933 г. Письмо инженера-химика Н.Я.Брянцева из Соловецкого лагеря (осужденного на 10 лет лишения свободы) от 2 сентября 1933 года. Постановлением Госплана СССР при СНК СССР от 25 апреля 1933 года Брянцев был включен в состав Пленума Комитета по химизации при Госплане СССР.

В письме из ссылки, адресованном жене, он сообщает о работе по проектированию новосибирского металлургического завода, как обстоят дела с разработкой транспортной, углехимической, металлургической, геологической частями проекта, балансом металлов. Называются фамилии профессоров и инженеров, работающих под руководством Николая Яковлевича.

В другом письме, от 17 октября 1934 года, просит жену прислать литературу по водорослям. Его химико-биологическая лаборатория пополнилась еще одним работником – профессором химии. Брянцев пишет: «… решил разработать метод и способы более целесообразного использования водорослей, чем это имеет место в настоящее время. Водоросли – это целые «лесные массивы», но произрастающие у берегов Соловецкого архипелага. Из них сейчас добывается у нас только йод, но в них содержится еще свыше 70 процентов и других, несомненно ценных, сырьевых ресурсов в виде органической массы. Мне уже удалось выделить из них альгиновую кислоту»… научные работы, совместно с П.А. Флоренским, позволили создать промышленную установку по производству альгината натрия – заменителя импортного продукта…

В октябре 1937 года Н.Я. Брянцев был приговорен к высшей мере наказания и 27 октября расстрелян в числе других заключенных. Их было тысяча сто одиннадцать!!! Николаю Яковлевичу исполнилось 48 лет…

Власть дважды совершила преступление – осудила без вины виноватых на 10 лет, а через четыре года уничтожила не только их жизни, но и будущие неосуществленные научные идеи, да и всей страны в целом.

Издание трехтомника документов – серьезная научная, талантливая работа Института истории Российской Академии наук Сибирского отделения, государственного архива Новосибирской области. Ответственный редактор – доктор исторических наук С.А. Красильников.

Большой коллектив ученых, историков, архивистов, сотрудников и технических исполнителей создал крупный и необходимый сегодня труд «Власть и интеллигенция в Сибирской провинции (1919–1937 г.). Как повествует предисловие, в трехтомник включены документы, которые годами сохранялись под грифом секретности. Тайна скрывала реальные просчеты и преступления партийного аппарата, желание уйти от ответственности, классовую ненависть, недооценку знаний и умений старой интеллигенции, что не дало возможности по-настоящему осуществить планы сотрудничества власти и интеллигенции. Прочитаны заново и другие документы, которые раньше «выпадали» из общего процесса изучения и оценки их значимости…

Новый современный взгляд составителей трехтомника на события тех лет дает возможность рекомендовать это издание людям разных специальностей, в первую очередь, молодым ученым, историкам, архивистам, учителям, аспирантам, студентам, старшеклассникам и всем, кто интересуется историей. Думается, что знакомство с жизнью и борьбой прежних поколений за наше светлое будущее прибавит молодым энергии, силы духа и воли, чтобы продолжать благородные устремления дедов и отцов, что увеличит общественный потенциал добра, уважения к жизни каждого человека, его право на самоопределение и счастье.

Л.С. Усольцева

^ НОВОСИБИРСК. ИСТОРИЯ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Как зовут Новосибирск

Как ни странно, у некоронованной столицы Сибири нет даты рождения. Более того, город неоднократно менял имена. Хитросплетения городской истории оказались неотделимы от общероссийских событий. Имя города Новосибирска известно всему миру. Но мало кто знает, когда и почему появилось это название. А кто может точно сказать, сколько городу лет? Попробуем во всем разобраться. После крушения монархии, новониколаевцы чуть было не стали обчанами. В апреле 1917 года Томская губернская власть решила переименовать один из своих городов. Исходили из старой традиции, раз на реке Томь стоит Томск, то и на реке Обь должен находиться «Обск», а не Новониколаевск. В Петербурге идею о переименовании поддержали, однако предложили подобрать другое название. Слово «Обск» показалось не совсем удобопроизносимым. Пока томичи раздумывали о названиях, к власти пришли большевики. В стране началась гражданская война и о пустяках забыли. Городу суждено было оставаться с прежним именем. Так будет ещё не раз. О крамольном названии вспомнили спустя 7 лет. Новониколаевск к тому времени стал губернской столицей и политическим центром Сибири. Имя расстрелянного самодержца решено было заменить именем умершего вождя. Органы местной власти Сибревком и Губисполком постановили именовать город Ульяновском. Однако центральная власть оказалась против. Великой чести удостоился другой город – родина вождя. Правда, остается неизвестным, почему Симбирск переименовали Ульяновском, а не Ульяновск-Ленинском или Ленинском-на-Волге. Как бы так ни было, Новониколаевску опять удалось сохранить свое имя. Впервые слово Новосибирск прозвучало 17 ноября 1925 года. К тому времени Новониколаевск стал столицей всего сибирского края и самым крупным городом Сибири. Здесь проживало 120 тысяч человек. Для Сибири, где городское население составляло 8–9 %, Новониколаевск был настоящим мегаполисом, вроде Москвы. Новая жизнь требовала новых ориентиров. Для начала взялись менять названия улиц. Например: Дворцовая стала улицей Революции, а Кабинетская превратилась в Советскую. Как всегда, подготовить общественное мнение надлежало прессе. Газета «Красноармейская звезда» считала, что название Новониколаевск слишком напоминает старое время, когда Сибирь была местом ссылки тех, кто осмелился поднять руку или голос против царского режима (то есть против государства). «Мы сейчас строим новую жизнь. Сибирь из страны каторги и ссылки трудящихся хотят сделать и сделают страной с развитым сельским хозяйством и промышленностью». Если бы товарищи из «Красноармейском звезды» знали, как «разовьют» сельское хозяйство колхозы и насколько царская каторга и ссылка будут отличаться от сталинской. На первом окружном съезде Советов делегатам предложили как-нибудь переименовать город, например, в Новосибирск. Народные избранники согласились без обсуждения. Закрывающийся под пение «Интернационала» съезд стал отправной точкой с новой сибирской истории. Будущее название сибирской столицы вызвало в обществе нешуточные споры. Предложения от граждан поступали сотнями. Буйная фантазия сибиряков не знала границ. Люди писали: «Почему до сих пор центр революционной Сибири носит ненавистное имя царя. Давайте назовем город «Ревкрайсиб» или «Коммунград». Другие авторы считали, что название Новосибирск никак не отражает сибирской политики, и предлагали назвать город именами большевистских деятелей местного разлива: «Яковлевск» или «Петуховск». Некоторых пугало само слово «Сибирь». «Значение слова «Сибирь» нам непонятно, а туземцам ненавистно. Поскольку Новониколаевск будет городом рабочих, предлагаем названия «Краснооктябрьск» или «Красноград». Главный идеолог края Вениамин Вегман имел свою точку зрения: имя «Красносибирск» будет приемлемо для всякого, кто, понятно, красного цвета не боится. Делегат-писатель Вивиан Итин считал, что название сибирской столицы должно звучать в средневековую глушь Азии, звучать новым набатным призывом от рабства к освобождению и все эти «Калинин», «Смирнов», «Октябрь» и прочие церковно-славянские «грады» для этого не пригодны. Однако и инородное название «Курултай» мало подходит для нашего города Сибири, стоящего в центре населенной русскими крестьянами территории. «Новосибирск – удачное название. Но беда лишь в том, что «Новосибирск», прежде всего, вызывает представление о полярных островах, вполне устоявшемся географическом названии. Я предлагаю назвать наш город – «Ново-Ленинск». Были и другие высказывания в поддержку Ильича: «Наш город носил имя деспота, пусть прославляет вождя и зовется «Владлен». Прославлять вождя могли и другие названия: Ленинзнаменск или Сибленинград. Вполне современно звучит вариант «Владимиро-Сибирска». Были и более оригинальные идеи. Красноярский токарь Иванов предлагал утвердить название «Совлавры». По его мнению, символ этого вечно цветущего и зеленеющего дерева означал бы советскую славу и успех. Другой вариант – «Оревсиб» – понимался как обновленная революцией Сибирь. Встречались и романтические названия – «Новый-Луч-Сибири». Итоги конкурса были подведены 9 декабря, уже на всесибирском съезде Советов. Делегаты в подавляющем большинстве одобрили название «Новосибирск». Из полутысячи голосующих 8 человек воздержались, а «против» высказался только один. Казалось, судьба Новониколаевска предрешена. Но снова вмешался случай. Московские чиновники название «Новосибирск» признали неудачным, так как в стране не было ни Старосибирска ни просто Сибирска. Сибирякам посоветовали подумать получше. А теперь немного забежим вперед. Надо отдать должное первому лицу края товарищу Эйхе. Если бы не его настойчивость, то называться бы городу «Калининград-на-Оби» или «Сибревкомовск». А так имя «Новосибирск» может оставаться актуальным на века, при любых властях и режимах. Итак, москвичам объяснили, что всенародный референдум одобрил имя «Новосибирск». К тому же, к приставке «Ново» сибиряки привыкли исторически. И вообще, предложенное название символизирует строительство новой жизни сибирского края. Наконец, 10 февраля 1926 года газета «Советская Сибирь» торжественно провозгласила: «По сообщению собственного корреспондента из Москвы, вчера, 9 февраля, президиум центрального комитета, заслушав доклад административной комиссии, постановил: город Новониколаевск переименовать в Новосибирск». Следом эту новость подхватила «Красноармейская звезда». «С 9 февраля Новониколаевска уже нет, а есть Новосибирск». С 12 февраля газеты уже стали выходить под новосибирскими заголовками. И угадали. Ведь на самом деле, постановление правительства вступило в силу именно 12 февраля 1926 года. Хотя было принято 8, а не 9, как утверждали газеты. По неизвестной причине решение, утвержденное в понедельник, было принято в пятницу, так что именины Новосибирска все-таки 12 числа. На этом путаница не закончилась. Москва не торопилась уведомлять о своем решении новосибирцев. Почти две недели горожане были фактически самозванцами, не имея на руках никаких юридических документов о переименовании. Неразбериха встречалась и в самом городе. Но со временем прежнее имя ушло в прошлое. С новым названием город стал крупнейшим промышленным центром и миллионером. Теперь мы уже не вспомним, кто первым предложил название «Новониколаевск». О том же, кто придумал слово «Новосибирск», говорят архивные документы. Вероятно, автором названия является инженер Тульчинский. Он работал в Сибири уже 30 лет. Тульчинский считал, что: «Вся Сибирь революционизируется к новой жизни, действительно строит новую жизнь. Столице подошло бы название «Новосибирск». Это предложение датируется 11 ноября1935 года. А спустя неделю идея Тульчинского была озвучена властями. С названием города все более или менее понятно. А вот о его дне рождения и возрасте можно долго спорить. Попробуйте разобраться сами. В истории становления города несколько значительных дат. 17 марта 1891года был подписан рескрипт о строительстве Великого сибирского пути. По распоряжению императора Александра III дорога длиной в 7 тысяч верст оживила сибирскую глушь, в том числе и обские берега. Железнодорожный мост пересекал Обь возле поселка Кривощековского. В октябре 1895 общий сход жителей решил поселок Кривощековский переименовать в Александровский, в честь отца сибирской магистрали. Правда, это название, скорее, было неофициальным. Растущий поселок находился на кабинетских землях. То есть среди собственных угодий нового государя Николая II. 17 февраля 1898 года министерством внутренних дел, по просьбе жителей, поселок Александровский переименован в Ново-Ноколаевский. Далее поселок продолжал разрастаться, и 28 декабря 1903 года Новониколаевск был возведен в степень безуездного города. Именно эту дату можно считать днем рождения Новосибирска как города. Есть и другие варианты. 1 января 1909 года город получил права полного городового положения. Новонокилаевск стал полноправным представителем в системе российских городов. 17 апреля 1917 года Новониколаевску представлены права уездного города. Теперь его власть распространялась и за городской чертой. Такой судьбы, как у Новосибирска, нет среди старинных сибирских городов. Томск – уже пятое столетие носит свое имя. Также как Барнаул и Омск. Только Кузнецк за 300 лет менял имя дважды. Сначала Сталинск, а затем Новокузнецк. Молодой Новосибирск родился в эпоху стремительных перемен, он также стремительно развивался, менял свой облик и названия, но оставался центром западной Сибири. Взрослеющий Новосибирск продолжает обрастать традициями. Одна из них – считать днем города последнее воскресенье июня. Почему бы не создать еще новую традицию – праздновать в феврале именины города, тем более что и свое первое имя город Новониколаевск также получил в конце зимы, накануне пробуждения природы.

А.В. Корзюк, Л.С. Пащенко

К 70-летию Новосибирской области