Социальной политики Российской Академии государственной службы при Президеоте Российской Федерации, профессор мгту имени Н. Э. Баумана д э. н., к м. н

| Вид материала | Документы |

- Социализация молодых государственных служащих в условиях реформирования государственной, 264.27kb.

- Социальная направленность налогообложения доходов физических лиц, 478.28kb.

- Н. Э. Баумана Федоров И. Б. 2000 г. Положение об организации учебного процесса в мгту, 225.02kb.

- Формирование системы управления персоналом в органах государственной власти (историко-социологический, 327.94kb.

- Управление кадровыми процессами в муниципальной службе, 354.36kb.

- Президенте Российской Федерации, а также на сайте Российской академии государственной, 442.53kb.

- Особенности и стимулирование труда государственных гражданских служащих, 340.99kb.

- Этническая толерантность в современном российском обществе: состояние и тенденции развития, 343.6kb.

- Имидж федерального органа исполнительной власти как управленческий ресурс, 373.69kb.

- Президент Российской Федерации (вкупе с Правительством Российской Федерации) обеспечивает, 193.14kb.

а указ П L

димость

щи инвалидам, „...-««lu ускорилась работа в этом авлении после принятия ряда Указов Президента Российской Федерации (Приложение 2). Во исполнение этих Указов приняты соответствующие постановления Правительс fll Ф

9

inniM с раоотой. Яо-<

шем совета Министров СССР от 9 октября 1961 г1, на I ВТЭК возложено определение утраты трудоспособности у pa. I бочих и служащих для установления размера этого возмеще-И ния. По Указаниям Министерства здравоохранения СССР а ВЦСПС от 2S декабря 1961 г. степень нарушения трудоспособности в этом случае ВТЭК определяет в процентах. Наряду с этим ВТЭК могут устанавливать при наличии оснований для этого группу и причину инвалидности.

направле! , "-■•"««■''ч

ской Федерации (Приложение 2). Во исполнение этих Указо; были приняты соответствующие постановления Правительства Российской Федерации (Приложение 2).

В 1993 г. предпринималась попытка принять российский закон о социальной защите инвалидов. Однако вновь в силу известных политических событий этот проект закона рассмотрен только во втором чтении Верховным Советом РСФСР и окончательно не был принят.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 г. № 59 «О Федеральной комплексной программе «Социальная поддержка инвалидов» утверждена указанная программа. Однако в установленные сроки эта программа не выполнена. Поэтому Правительство Российской Федерации 13 августа 19S7 г. приняло Постановление № 1031 «О продлении сроков реализации федеральных целевых программ, входящих в федеральную комплексную программу «Социальная поддержка инвалидов».

Кардинальные изменения в государственной политике в отношении инвалидов предполагались в связи с принятием в J5 г. Федерального закона «О социальной защите инвалидов оссийской Федерации». Настоящий Закон определяет госу- ■■■

Новые задачи, поставленные перед врачебно-трудовой экспертизой, потребовали пересмотра действующего Положе-] ния о ВТЭК, утвержденного СМК РСФСР в 1956 г. Новое ПоГ ложение о ВТЭК утверждено в марте 1963 г. постановлением Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. Этим Положением ответственность за трудовое устройство инвалидов возлагалась на руководителей предприятий. Инвалидам в соответствии сГ рекомендацией ВТЭК должна предоставляться работа на тех предприятиях и учреждениях где они трудились до наступления инвалидности.

Возникла необходимость внести коррективы и е действующий «Перечень заболеваний, при которых группа инвалидности устанавливается бессрочно». В 1964 г. по поручению Правительства Министерство здравоохранения СССР и: ВЦСПС вновь расширили показания к установлению групп инвалидности бессрочно. Инвалиды Отечественной войны I и j II групп освобождались от дальнейших Перес-свидетельство- I ваний независимо от срока предшествующего пребывания на инвалидности, а инвалиды Ш группы освобождались от переосвидетельствования, если эта группа устанавливалась им в течение последних пяти лет.

В последующие годы основное внимание уделяется no-J вышению размера пенсий, расширению круга лиц, получаю- J щих те или иные льготы по медицинскому, социально- I бытовому, транспортному и иным видам обслуживания (см. перечень нормативно-правовых документов в Приложении). 38

дарственную политику в области "социальной защиты инвали дов в России, цель которой — обеспечение инвалидам равньЫ с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

дарственную политику в области "социальной защиты инвали дов в России, цель которой — обеспечение инвалидам равньЫ с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.Этот Закон компеллировал все прогрессивное, что есть и социальных законах других стран и международных документах. Однако положения закона не несут норм прямого действия, в них отсутствует механизм реализации декларированных обязательств государства перед инвалидами, в том числе нет] ясности в вопросах их финансового обеспечения. Эти обстоятельства существенно затрудняют исполнение Закона.

-a I

.in

■

.

| 4. •л- | | • i |

| | | J : |

| | | |

| 1 :r | | |

| : 40 | | |

лГТЬ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ТЕХНОЛОГИИ ИХ РЕШЕНИЯ

1

. Порядок установления инвалидности и ее основных характеристик

. Порядок установления инвалидности и ее основных характеристикПризнание лица инвалидом происходит по результатам медико-социальной экспертизы, осуществляемой Государственной службой медико-социальной экспертизы, входящей в систему (структуру) органов социальной защиты населения российской Федерации. Порядок и условия признания лица инвалидом, а также организации и деятельности указанной службы определяются Правительством Российской Федерации.

1.1. Медико-социальная экспертиза: понятие, принципы, порядок осуществления

Медико-социальная экспертиза -— определение в установленном порядке потребностей освидетсльстзуемого лица в мерах социальной зашиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма.

Социальная .-защита гражданина, в том числе имеющего статус инвалида, — целенаправленные действия, а также средства государства и общества, обеспечивающие индивиду комплексное, разностороннее решение различных проблем, обусловленных социальными рисками.

(-оцца.1ьные риски — это опасности, угрозы, которые могут привести или уже привели к сложной жизненной ситуации, характеризующейся полной или частичной потерей индивидом °зможностей реализации прав, свобод и законных интересов,

41

экономической самостоятельности и социального благополучия, а также их оптимального восстановления или приобретения.

В отношении инвалидов социальная защита — это также система мер, нацеленных на гуманизацию всех сфер жизни этих людей. Ведущая роль в решении проблем этих граждан принадлежит реабилитации, социальному обслуживанию и пенсионному обеспечению.

Социальная защита инвалидов должна включать механизмы, обеспечивающие:

- всем нуждающимся лицам, постоянно проживающим на

территории Российской Федерации, законодательно опре

деленное социальное обеспечение независимо от расовой

и национальной принадлежности, пола, языка, места жи

тельства, рода и характера деятельности в условиях мно

гообразия форм собственности и других обстоятельств;

- пенсионное обеспечение в предусмотренных законода

тельством случаях и жесткое исполнение его законода

тельной регламентации (включая недопущение ни при ка

ких обстоятельствах задержек выплаты пенсий);

J* осуществление мер, направленных на профилактику инвалидности;

> создание инвалидам условий, необходимых для развития

их творческих способностей, беспрепятственного доступа

к социальной инфраструктуре, медицинской, профессио

нальной и социальной реабилитации;

S» достойное социальное обслуживание;

- проживание в семье;

- сохранение денежных сбережений и ценных бумаг;

- реализацию имущественных интересов.

Формы и методы социальной защиты инвалидов должны быть дифференцированными, но обязательно доступными, полноценными, не унижающими человеческое достоинство, максимально ориентированными па профилактику утяжеления инвалидности и способы положительного разрешения отдельной личностью сложных жизненных ситуаций. Устаноа-42

потребности освидетельствуемого лица в мерах соци-защиты включает определение конкретных способов и '""'"' ттов при помощи которых имеющиеся нарушения функ-м ограничения жизнедеятельности могут быть устранены,

пенсированы или замещены, в том числе мерами реабили-гионного характера. Если по каким-либо причинам не рабо-

т механизмы социальной защиты или возникают нестан-

яптные, непредусмотренные ситуации, либо инвалид не

согласен с формами и методами его защиты, он должен иметь

возможность заявлять о претенденстве на социальную помощь

и услуги в соответствующие компетентные органы.

Центральный субъект социальной защиты инвалида — государство. Инвалид — одновременно и субъект и объект социальной защиты. Объектами социальной защиты также являются семья инвалида, социальные институты в лице конкретных социальных предприятий и организаций систем образования, здравоохранения, собственно социальной защиты, занятости, труда, культуры, спортивно-оздоровительного комплекса и др.

Необходимость социальной защиты освидетельствуемого в ходе медико-социальной экспертизы лица определяется на основе оценки ограничений жизнедеятельности, которые могут привести или уже привели к социальной недостаточности человека. Эта недостаточность предопределяет нарушение включенности личности в процессы общественных отношений: в систему общественного разделения труда, экономическую, социальную, политическую жизнь государства и общества. В значительной мере она предопределяет индивидуальную судьбу человека.

Ограничение жизнедеятельности — полная или частичная утрата способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью. Отдельные категории Жизнедеятельности и их ограничения не равнозначны в формировании социальной недостаточности. Наиболее выражен-Ое влияние на развитие социальной дезадаптации оказывают

43

нарушения способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации. Ограничение даже одной из этих категорий жизнедеятельности в зависимости от степени тяжести может быть основанием для определения инвалидности. Сочетание ограничений отдельных категорий жизнедеятельности может усугубить социальную недостаточность и приводить к более тяжелой степени инвалидизации.

нарушения способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации. Ограничение даже одной из этих категорий жизнедеятельности в зависимости от степени тяжести может быть основанием для определения инвалидности. Сочетание ограничений отдельных категорий жизнедеятельности может усугубить социальную недостаточность и приводить к более тяжелой степени инвалидизации.Наличие неблагоприятного или сомнительного (с тенденцией к неблагоприятному) клинического и реабилитационного прогнозов даже на фоне временно сохранных функций организма и состояния жизнедеятельности (например, при онкологических заболеваниях, иммунодефицитных состояних и др.) может явиться основанием для определения инвалидности.

Соответственно действующим нормативно-правовым документам в зависимости от степени нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности лицу, признанному инвалидом* устанавливается ! (наиболее тяжелая), II или III группа инвалидности, лицу в возрасте до 18 лет — категория «ребенок-инвапид». Устанавливаются и иные характеристики инвалидности: причина, время наступления, сроки переосвидетельствования.

Инициирование медико-социальной экспертизы может быть осуществлено учреждениями здравоохранения, социальной защиты, самим гражданином, либо лицом, представляющим его интересы. Во всех случаях перед собственно освидетельствованием больной должен пройти специальную процедуру клинико-функционального обследования и получить направление установленного образца в поликлинике по месту жительства.

1.2. Алгоритм анализа медико-социального экспертного заключения об инвалидности

В соответсвии с действующим законодательством реабилитацию инвалида следует осуществлять на основе индивидуальной программы реабилитации — ИПР. Эта программа должна

44

щаться после вынесения экспертного заключения об Ра3Ра -]]0Сти. Такое заключение становится базовым для раз-ииВ t 0B ИПР. Поэтому важно перед разработкой программы

Ра° ,.-,мповать медико-социальпое экспертное заключение проаналши!

аМет выявления его полноты, информативности, адекватности времени разработки ИПР.

Ппизнание лица инвалидом должно осуществляться в со-етствии с действующими нормативно-правовыми докумен-сформированными на основе и в развитие Федерального кона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», включая:

- «Положение о признании лица инвалидом», утвержден

ным постановлением Правительства Российской Федера

ции от 13.08.1996 г. № 965 «О порядке признания граждан

инвалидами»,

- «Классификацию и временные критерии, используемых

при осуществлении медико-социальной экспертизы», ут

вержденных Постановлением министра Труда и социаль

ного развития Российской Федерации и министра Здраво

охранения Российской Федерации от 29.01.1997 г. № 1/30.

Порядок формирования и структура алгоритма экспертного заключения об инвалидности

В соответствии с вышеуказанными документами основаниями для признания гражданина инвалидом являются: Зг нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;

ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);

необходимость осуществления мер социальной защиты граждана.

45

Наличие одного из указанных признаков не является условием, достаточным для признания лица инвалидом. В ходе медико-социальной экспертизы должны быть установлены все выше указанные основания в последовательной взаимосвязи друг с другом. В приложении S представлена модель экспертной системы интегральной оценки состояния здоровья, нарушений жизнедеятельности, необходимых мер социальной защиты.

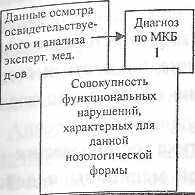

Наличие одного из указанных признаков не является условием, достаточным для признания лица инвалидом. В ходе медико-социальной экспертизы должны быть установлены все выше указанные основания в последовательной взаимосвязи друг с другом. В приложении S представлена модель экспертной системы интегральной оценки состояния здоровья, нарушений жизнедеятельности, необходимых мер социальной защиты.Для медико-социального экспертного заключения об инвалидности имеет значение комплекс даиных, отражающих различные медицинские, профессиональные, социальные аспекты. В зависимости от специфики данных аспектов выносится экспертное заключение о группе инвалидности и устанавливаются иные характеристики инвалидности у конкретного субъекта. В ходе медико-социальной экспертизы, специалистам ее осуществляющим, необходимо проанализировать разнообразные данные освидетельствования, включая соответствующие документы. Таким образом будет сформирован пакет идентификационных данных об освидетельствуемом лице, позволяющих объективизировать экспертное заключение о наличии оснований для признания или непризнания освидетельствуемого лица инвалидом. Алгоритм сбора идентификационных данных об освидетельствуемом лице представлен в табл. 1.1. Иные идентификационньв данные формируются путем установления достоверности информации по позициям, представленным в Приложении 1.

Алгоритм экспертного заключения о группе инвалидности

Вынесение экспертного заключения о группе инвалидности основывается на пошаговом установлении:

- наличия нарушения здоровья, обусловленного заболева

ниями, последствиями травм или/и дефектами;

- наличия стойкого расстройства функций организма вслед

ствие выявленных заболеваний, последствий травм или/и

дефектов;

46

3)

ячия обусловленных стойким(и) расстройством(ами) !! 'нкЦИЙ организма ограничений различных сфер жизнедеятельности;

4)

олнои или частичной утраты лицом способности или воз-(ожности самостоятельно передвигаться, ориентировать-общаться, контролировать свое поведение, обучаться йли/и заниматься трудовой деятельностью; необходимости осуществления мер социальной защиты лля компенсации или замещения выявленных ограничений жизнедеятельности; f,\ потенциальных возможностей реализации мер социальной

защиты.

Таблица 1.1

Алгоритм сбора идентификационных данных об освидетельствуемом лице

| | | | Лицо, |

| № | Содержание информации | Источник информации | отвечающее за прием |

| | | | информации |

| 1 | Паспортные | Паспорт или заменяю- | |

| | данные | щий его документ | |

| | (Ф.И.О. пол, •■ | | |

| | возраст, . . | | |

| | место ■' | | |

| | жительства) *" | | |

| 2 | Трудовая | Копия трудовой книжки. | ОТ I~Q '-■ |

| | деятельность | | -§ ЕЗ |

| 3 | Основная | То же | |

| | профессия | | 8 > ■■ |

| 4 | Данные о | Направления медицин- | |

| | состоянии | ского учреждения и/или | '-а |

| | здоровья. | органов социальной за- | |

| | | щиты, и/или представ- | ''' Л. " |

| | | ленные лицом, претен- | |

| | | дующим на | |

| | | освидетельствование ме- | |

| — | | дицинские документы | |

47

При определении характера нарушений здоровья врачам бюро медико-coifuaibnou экспертизы (БМСЭ) приходится сталкиваться с большим количеством разнообразных нозологических форм заболеваний, их сочетаниями; каждая из патологий в свою очередь может иметь различную степень выраженности. Разнообразные нарушения здоровья могут вызывать различные нарушения функций и соответственно нарушений жизнедеятельности, а также их компенсации или замещения за счет тех или иных мер социальной защиты (Приложение 8).

При определении характера нарушений здоровья врачам бюро медико-coifuaibnou экспертизы (БМСЭ) приходится сталкиваться с большим количеством разнообразных нозологических форм заболеваний, их сочетаниями; каждая из патологий в свою очередь может иметь различную степень выраженности. Разнообразные нарушения здоровья могут вызывать различные нарушения функций и соответственно нарушений жизнедеятельности, а также их компенсации или замещения за счет тех или иных мер социальной защиты (Приложение 8).В каждом случае при вынесении экспертного заключения о группе инвалидности необходим анализ и учет разнообразных факторов в их совокупности. Несмотря на особую значимость и социальную важность данного вопроса, а также накопленный опыт за длительный срок существования экспертных комиссий и многочисленные разработки экспертных подходов при разнообразных нозологических формах или в разных группах населения (например, шахтеры, летный состав, участники войны в Афганистане, ЧАЭС и др.), до настоящего времени отсутствует должная методическая база решения экспертных проблем. Действующие методики определения групп инвалидности не основаны на унифицированных критериях комплексной оценки функциональных нарушений, нарушений жизнедеятельности, мер социальной защиты. Надо учитывать еще ряд клинических, биологических, психологических и социальных факторов:

- к клиническим факторам относятся: тип течения заболева

ния, степень его прогредиентности, частота и длитель

ность обострений, наличие сопутствующих заболеваний,

клинический прогноз;

- к биологическим факторам относятся пол и возраст боль

ного, социальным профессия, реальная возможность тру

дового устройства;

> к психологическим — собственная установка лица на про

должение или прекращение трудовой деятельности.

Определение характера и степени нарушений жизнедеятель

ности инвалида являются сравнительно новыми технологиями,

48

веденными в практику МСЭ и пока методически не-разработанными с точки зрения критериальных оце-с f менее разработан вопрос о технологиях реализации мер Н°К ной защиты, предназначенных для облегчения жизнедея-

С° тч инвалида, компенсации или замещения нарушенных телы*°ст

1Й Однако это не означает, что отсутствуют легализован-

поводы к решению данных проблем. Признание лица инва-и установление группы инвалидности, осуществляемые по татам медцко-социальной экспертизы, должно проходить с м комплексной оценки состояния здоровья и степени огра-ичений жизнедеятельности освидетельствуемого лица, а также собенностей компенсации установленных у него ограничений на основе анализа клинико-функциональных, социально-бытовых профессионально-трудовых, психологических данных освидетельствуемого лица.

Клинико-фуищиоиалъные данные — комплекс сведений, характеризующих нарушение здоровья и включающих субъективные и объективные проявления болезни.

Социально-бытовые данные — комплекс сведений, характеризующих социально-бытовой статус инвалида и особенности его быта, с ориентацией сведений на выявление потребностей индивида в социально-бытовой адаптации. Адаптация — это система мероприятий и мера достижения оптимальных для инвалида режимов общественной и семейно-бытовой деятельности в конкретных социально-средовых условиях и приспособления к ним инвалида. Такое приспособление должно происходить путем социальной реабилитации.

Профессионально-трудовые данные — комплекс сведений о профессиональном маршруте освидетельствуемого лица, основной и иных профессиях, характере и условиях труда на его рабочем месте, трудовой мотивации.

Психологические данные — комплекс сведений, позволяющих

выяснить наличие и степень выраженности у человека определен-

Ых Пс|«ологических признаков с целью оценки актуального со-

°яния личности, прогноза дальнейшего развития и разработки

омендаций для социально-психологической реабилитации.

49

Биологические

Таким образом, определение группы инвалидности предполагает принятие экспертного решения на основании многокритериальных оценок, комплексно учитывающих все указанные факторы в их значимой при решении этого вопроса совокупности. Это обеспечит объективизацию экспертного заключения, минимизирует вероятность субъективных, ошибочных решений, повысит качество экспертизы в целом, в том числе в отношении принятия последующего решения о разработке ИПР и ее составляющих реабилитационных медицинских, социальных и i профессиональных мероприятий. Многокритериальность оценок, их взаимообусловленность позволяют утверждать о системности экспертного определения групп инвалидности.

Схема функционирования экспертной системы определения групп инвалидности представлена на рис. 1.1.

Ос ново полагаю 1ш-ш и для определения группы инвалидности являются:

1. Определение характера и степени выраженности нару

шений различных сфер жизнедеятельности, обусловленных

перенесенными заболеваниями, последствиями травм или де- :

фектов. Основой для решения этой задачи становится оценка

состояния здоровья освидетельствуемого, осуществляемая

врачами-экспертами различного профиля. Итогом этого этапа

освидетельствования являются:

- формулировка диагноза с указанием нозологической, а в ряде

случаев и этиологической принадлежности заболевания;

- установление типа и стадии течения болезненного процесса;

- вынесение синдромологической оценки с указанием сте-|

пени выраженности имеющейся симптоматики.

2. Определение мер социальной защиты для смягчения по-1

следствий или компенсации имеющихся нарушений. При ре

шении этой задачи в ходе определения группы инвалидности

принимаются во внимание характер и степень нарушения раз

личных сфер жизнедеятельности, основная причина которых —■

нарушение различных функций организма. Поэтому без оценки

состояния всех функций организма невозможно определить !

50

111131

я сфер жизнедеятельности. Для оценки нарушений Ш использовать «Международную классификацию нару- жизнедеятельности, снижения трудоспособности и со- недостаточности», в основу которой положен прин-и нарушенных функций.

Г

РУППЫ ИИн9Л»ИКПГТ

РУППЫ ИИн9Л»ИКПГТХарактер и степень

нарушений жнзнедеятсл ьности

Фу и кцнинальные нарушения

Меры социальной з

С

овокупность функционал г.нык

овокупность функционал г.ныкнарушении эконкретном случае

пг?ч определении г

пг?ч определении гСоциальные

Пеияологи-ческие

Возраст

Характер трудоиоГт установки

н дшггедь-

HDCTb

Прогноз

Фактическое трулоу-стронет во

РЕЗЮМЕ

ФИО, Пол

Возраст

Трудцу стройство

Труд, установка

К]1[|Н][ко-фуикинонапьны>1 днаг

Прогноз

Частота обострений

ларактерш степень нарушении jj

М

"

ис.1.1. Схема функционирования экспертной системы

ис.1.1. Схема функционирования экспертной системы■ Анализ дополнительных факторов, учитываемых при

сении экспертного решения о группе инвалидности. В их

оценка клинического прогноза, частоты обострений, ко-

51

торая производится врачом-экспертом на основании клинических данных. Общепринятая классификация прогнозной оцен-1 ки: благоприятный, сомнительный, неблагоприятный. Данные о частоте и длительности обострений за период, предшество-j вавший освидетельствованию или переосвидетельствованию, должны содержаться в документах, направляемых в бюро медико-социальной экспертизы, которое осуществляет освидетельствование конкретного человека.

торая производится врачом-экспертом на основании клинических данных. Общепринятая классификация прогнозной оцен-1 ки: благоприятный, сомнительный, неблагоприятный. Данные о частоте и длительности обострений за период, предшество-j вавший освидетельствованию или переосвидетельствованию, должны содержаться в документах, направляемых в бюро медико-социальной экспертизы, которое осуществляет освидетельствование конкретного человека. Таким образом, на основании анализа разносторонней ини формации эксперт дает заключение об инвалидности и степени ее выраженности. Обратим внимание на наиболее значив мые аспекты процесса экспертизы.

Клинико-функииональная диагностика основывается на традиционных положениях клинической медицины и действующих правилах проведения мгдико-социальной экспертизы. Клинико-функциональиый диагноз определяется на основе данных целевого обследования освидетельствусмого лица с использованием необходимых диагностических методов, а также анализа медицинских документов.

Для правильной оценки клиника-функционального диагно-1 за специалистами медико-социальной экспертизы при каждой нозологической форме заболевания необходим клинический минимум обследований, который должен содержаться в направлении лечебно-профилактического учреждения на медико- ] социальную экспертизу. В Приложении 2 приведен необходи-1 мый для осуществления клинико-функциональной диагностики с целью установления нарушений здоровья освидетельствуемо-го лица в процессе медико-социальной экспертизы минимум I клинических обследований. В приложении 3 даны нормативы основных показателей соответствующих исследований.

В каждом конкретном случае могут быть дополнительно использованы и другие методы обследования. Сопоставление результатов этих обследований с другими сведениями, полученными путем применения иных диагностических способов, а также анамнеза позволяют с должной точностью устанавливать клинико-функциональный диагноз. Этот диагноз будет иметь!

52

ю

Щее значение при определении фазы реабилитаци-

Щее значение при определении фазы реабилитаци-главе1 оЦ0Сса и вынесении реабилитационного прогноза.

'4 11-гт_формирования экспертного заключения о вре-

Г инвалидности практически не отличается от

7пт]4вед алгоритма определения группы инвалид-

чя исключением того, что все необходимые данные со-

ности, ->а „

сятся с соответствующей датой. Данная характеристика

ялидности должна учитываться при разработке ИПР, польку она существенно влияет на реабилитационный потен-. чем отдаленнее время наступления инвалидности, тем ниже данный потенциал.

формирования экспертного заключения о при-

В случае установления группы инвалидности (I, II или П1) решается вопрос о причине инвалидности.

Основанием для установления той или иной причины инвалидности являются следующие факторы:

- удостоверенная принадлежность к особой декретирован

ной категории населения;

- соответствующий документ, подтверждающий факт об

стоятельств, имеющих значение для решения вопроса о

причине инвалидности (возникновения заболевания, трав

мы, увечья, вследствие возникших действий на производ

стве или детском возрасте и др.).

В большинстве случаев необходимо установление патогенетической связи заболевания возникшего в указанных условиях с заболеванием, которое обусловило установление причин инвалидности, что должно найти свое отражение в экспертном заключении. Исходя из этого алгоритм экспертного заключения о причине инвалидности представлен в сле-ДУющей схеме, данной на рис. 1.2.

Перечень причин инвалидности:

- Общее заболевание.

- Трудовое увечье1

53

3- Профзаболевание.

—

—| С>ема ллгчфитгая формирования экспертного to | №11 | ■оценил о причине "не | алндноетм | |||||||||||

| | | | | | | | ||||||||

| Принад- | Документ, | | Форму- | | Формулировка | | Экспертное | |||||||

| лежность к | ЯВЛЯЮЩИЙСЯ | | лировка | | диагноза. | | заключение | |||||||

| особым | основанием для | | диагноза в | | являющегося | | БМСЭ | |||||||

| категория» | установление | | документе. | | основам кем для | | | |||||||

| населения | причины | | шифр по | | определения гр. | | | |||||||

| | нн ваньалидиости | | МКБ | | инвалидности | | | |||||||

| | | | | | шифр МКБ | | | |||||||

| | | | | | | | | | ||||||

| Сбсдснля. которые злтшндютед мед регистратореМ | Результат осмотра | Решение | ||||||||||||

| | | и анализа экс -мед. | выносится | |||||||||||

| | | ДОКумСКТ | коллегиально | |||||||||||

| | | заполняется | | |||||||||||

| | | врачом | | |||||||||||

| | | | | | | | | | экспертом | | ||||

Рис,1,2. Схема алгоритма формирования экспертного заключения о причине инвалидности

- Трудовое увечье, полученное в прифронтовой зоне,

- Общее заболевание, полученное во время работы в ко-'

мандах ОСОАВИАХИМа.

- Следствие катастрофы в БАССР.

- Инвалидность с детства.

- Инвалидность с детства вследствие ранения, связанного]

с боевыми действиями в период Великой течественной войны.

- Военная травма.

10. Ранение (контузия, увечье), полученное при защите

СССР.

11. Заболевание, связанное с пребыванием на фронте.

12. Заболевание, связанное с выполнением интернацио

нального долга в странах, ведущих боевые действия.

- Увечье, полученное вследствие несчастного случая, не

связанного с исполнением обязанностей военной службы.

- Заболевание, полученное в период прохождения воен

ной службы.

- Увечье, полученное при исполнении иных обязанно-1

стей военной службы.

- Увечье, связанное с аварией на ЧАЭС-

54

болевание, связанное с последствиями радиационно-

действия.

Увечье (травма, ранение, контузия, заболевание), пори исполнении обязанностей военной службы, свя-непосредственным участием в действиях подразде-

п формировании ИПР учет причины инвалидности не-пим в связи с существенными различиями организацион-° ' финансовых, юридических особенностей реализации

ИПР Для Р83"15"4 категоР™ инвалидов.

Медико-социальная экспертиза инвалидности, осуществляемая с ориентацией на последующую разработку ИПР, по шей сути, используемым способам относится к экспертному прогнозированию, т.е. к процессу получения экспертного заключения на основе системного анализа экспертной информации. Экспертный прогноз характеризует его способность удовлетворять требованиям, обусловленным назначением и (или) фактическим целевым использованием.

Среди важнейших компонентов, составляющих качество прогноза — надежность, информативность, достоверность, и полезность. Субъектом прогнозирования при медико-социальной экспертизе инвалидности является лицо, у которого в соответствии с нормативно-правовыми основаниями предполагается выявить комплекс целевых признаков, взаимосвязанных между собой, характерных для действующей нормативно-правовой категории «инвалид» и соответствующих тем или иным основаниям для оказания инвалиду реабилитационной помощи и социальных услуг.

Обозначенные основания для установления статуса инвалида выявляются в ходе медико-социальной экспертизы по алгоритму, описанному выше.

Рассмотрим основные составляющие качества экспертного прогноза и соотношения между ними в аспекте формирования и Реализации ИПР.

ЩЗезностъ определяется целью клинического и трудового

характеризуется

гн°за и хаоактепичуется способностью удовлетворять

55

требованиям, обусловленным назначением, дальнейшим при] менением и (или) использованием экспертного заключения. Экспертный прогноз при медико-социальной экспертизе инва-лидности носит не пассивный, а активный характер. Это обу. словлено его целью, состоящей не только в обосновании инвалидности у субъекта прогнозирования, но и в формировании предпосылок последующей разработки и реализации ИПР. Такое прогнозирование происходит в условиях неопределенности будущих изменений в состоянии здоровья, профессиональном и социальном статусе освидетельствуемого лица (прогнозируемого субъекта) и процессов, влияющих на интеграцию инвалида d общество. В силу сложившихся реалий решения, касающиеся! разработки и реализации ИПР, будут непосредственно зависеть' от содержания основных параметров экспертного заключения об инвалидности: группе, причине, сроках переосвидетельствования. Это связано с тем, что различные виды помощи предоставляются разным категориям инвалидов на разных организационных и финансовых основаниях.

Полезность экспертного прогноза зависит как от его четкой сти и ясности, так и от его восприятия и понимания пользователями прогноза (пользователями являются инвалид и заинтере-] «тайные службы различных структур социальной защиты, образования, здравоохранения, труда и занятости и др.). Чет-1 кость и ясность определяются качеством легализованных в нормативно-правовых документах критериев оценок, на основе которых эксперт выносит решение об инвалидности, включая такие ее характеристики, как группа, причина и т.д., а также cl профессионализма и пунктуальности эксперта.

Восприятие и понимание пользователей зависят от их ин-1 тересов в отношении прогноза и связанных с ним решений, касающихся ИПР.

Своевременность прогноза. Экспертный прогноз, ориентированный на ИПР, должен быть своевременно использован.' В силу чего своевременность вынесения экспертного решения) и его использование для разработки и реализации ИПР долж-

56

быть

четко определены порядком проведения медико-

альной экспертизы инвалидности.

с

Одяако

' -,стове£ность прогноза определяется его реализацией, надо учесть, что прогноз Может быть достоверным омент составления ИПР, но не достоверным в момент ее шзации. В этой связи существенным является оценка экс-тами надежности экспертной информации и принятие ре-ений о сроках переосвидетельствования, а также необходи-ости динамического наблюдения за рсабилитаитом.

Надеяшость экспертного прогноза включает определенный набор составляющих свойств:

>■ обоснованность прогноза — определяется полноценностью доступной экспертам информации, включая методику сбора информации, использования отдельных методик для получения и анализа экспертных оценок; f компетентность экспертов; > адекватность задачам экспертизы состава группы экспертов.

Целесообразно унифицировать типовые формы экспертных заключений с предоставлением права экспертам расширять по их усмотрению информацию в заключен!1ЯХ, но не сокращать ее.

Таким образом, медико-социальное экспертное решение об инвалидности в аспекте последующего формирования и реализации ИПР должно быть полезным, достоверным, надежным, информативным. Было бы нереальным считать, что можно добиться абсолютного отсутствия издержек. Однако недопустимы издержки, связанные с целенаправленными действиями участников экспертизы.

57

-

2. АЛГОРИТМ УСТАНОВЛЕНИЯ

РЕАБИЛИТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНОГО

ДИАГНОЗА

Реабилитационно-экспертный диагноз основывается на клипико-функциональном диагнозе, соответственно которому устанавливается фаза реабилитационного процесса и определения реабилитационного потенциала. Указанные фазы обусловлены физиологическими закономерностями восстановительного процесса, характеризуемыми тремя периодами (фазами) реабилитации. Первый период — стабилизации, консолидации (фаза конвалесценции); второй — период мобилизации (фаза ре конвалесценции); третий — период реактивации, или поддерживающий (фаза постконвалесцекции).

Фаза конвалесценции отмечается в острый и субострый период нарушения здоровья, соответствует активному течению патологического процесса. При ее установлении в ходе медико-социальной экспертизы необходимо вынести заклю-, чение об отсроченности разработки ИПР. Соответственно, если инвалид обращается в этой фазе с заявлением по поводу разработки ИПР, ему следует отказать в такой разработке. Больной должен быть направлен на долечивание, в процессе которого, безусловно, должны быть использованы щадящие методики медицинской реабилитации.

Фаза реконвалесценции характеризуется активацией естественных биологических и психофизиологических компенса-торно-адаптационых механизмов, и во многом ее течение зависит от собственных усилий личности. Этот период благоприятен для активных реабилитационных воздействий в ща-дяще-тренирующем режиме. Разработка ИПР наиболее благоприятна, поскольку полноценная реализация ИПР позволяет у значительной части больных добиваться хороших отдаленных результатов.

58

правило, первая и вторая фазы характерны для впервые Тельствуемых лиц. Однако могут быть и иные случаи. у большей части инвалидов отмечается третья фаза, для торой свойственно хроническое течение патологического оцесса, либо его стагнация. В этот период реабилитацион-мероприятия следует проводить в зависимости от состояния больного в щадящем, щадяще-тренирующем, тренирующем или свободном режиме. Разработка ИПР показана всем инвалидам, за исключением лиц, находящихся в тяжелом состоянии (они нуждаются в медицинской и медико-социальной помощи).

Определение реабилитационного потенциала

как основы разработки ИПР и оценки эффективности ее реализации

Реабилитационный потенций:! — комплекс биологических и психофизиологических характеристик человека, а также правовых и социально-средовых факторов, позволяющих в той или иной степени реализовать его потенциальные способности и возможности. На основе оценки реабилитационного потенциала формируется содержание и структура реабилита-ционно-экспертаого диагноза, который отражал бы (наряду с фазой реабилитационного процесса), уровень анатомо-физиологического развития и характер социальной недостаточности освидетельствуемого лица.

Показатели уровня анатомо-физиологического развития: Уровни физического развития, психофизической выносливости, эмоционально-волевой устойчивости. Уровень физического развития можно ранжировать по трем степеням и оценивать его как «соотвествующий возрастно-половым нормам», «ниже возрастно-половых норм», «выше возрастно-половых норм». Отражением уровней психофизиологической ь'Носдивости являются оценки «высокий», «средний», «низ-Ии»- Эмоционально-волевые показатели можно оценивать с

59

позиций таких характеристик, как «эмоционально-волевая устойчивость» (высокий уровень), «эмоционально-волевая ля-билыюсть» (средний уровень), «эмоционально-волевая неуравновешенность» (низкий уровень),

позиций таких характеристик, как «эмоционально-волевая устойчивость» (высокий уровень), «эмоционально-волевая ля-билыюсть» (средний уровень), «эмоционально-волевая неуравновешенность» (низкий уровень),Социальная недостаточность освидетельствуемого лица определяется профессиональным и социально-срсдовым статусами.

Профессиональный статус характеризуется уровнем профессионального образования (высшее, среднее, начальное профессиональное образование), соответствием основной профессии базовому профобразованию (соответствует, не соответствует), уровнем профессиональной квалификации (вы-1 сокий, средний, низкий).

Социально-средовой статус — это совокупность таких характеристик, как социально-психологическая адекватность, социальная адекватность, уровень социокультурного развития, семейно-бытовое и материальное положение. Социально-психологическая реакция, рассматриваемая как субъективная оценка создавшейся жизненной ситуации и структура психологических реакций на нее, может оцениваться как адекватная, неопределенная, неадекватная. Социальная активность человека может интерпретироваться такими характеристиками, как: социально активен, социалыюинертен, социально негативен. Уровни социокультурного развития характеризуются как высокий, средний, низкий. Семейно-бытовое положение оценивается с учетом микросоциальных психологических показателей и жилищно-бытовых условий и формализуется в терминах: «се-мейно-бытовая комфортабельность», «семейно-бытовая неупо- [ рядоченность», «семейно-бытовая неустроенность». Материальное положение человека в зависимости от уровня его материального благополучия может оцениваться следующими понятиями: «материальная обеспеченность высокая», «материальная обеспеченность средняя», «малообеспеченность».

В зависимости от клинико-функционального диагноза и ! прогноза, обозначенных показателей, а также реальных воз-60

■гей проведения реабилитационных мероприятий сле-°"А уточнить реабилитационный потенциал: высокий, сред-

1а, низкий.

с учетом вышеизложенного предлагается формировать

Яилитацисшю-экшертный диагноз следующим образом

(как один из примеров):

1 реабилитационный процесс в фазе реконвалесценции. почтителен щадяще-тренирующий режим реабилитации.

2. Анатомо-физиологический статус: физически развит

влетворительно, психофизиологическая выносливость

средняя, эмоционально лябилен;

- Профессиональный статус: профессионально высоко

образован, основная профессия соответствует базовому обра

зованию, средний квалификационный уровень профессио

нальной подготовки;

- Социально-средовой статус: социально-психологичес

ки адекватен, социально инертен, средний уровень социокуль

турного развития, комфортен в семье и быту, материальная

обеспеченность средняя.

5. Реабилитационный потенциал: высокий.

Характеристики станут базовыми для разработки, реали

зации и выводов об эффективности реализации ИПР.

Вынесение реабилитационно-экспертного диагноза возможно как в процессе медико-социального экспертного освидетельствования с целью установления группы инвалидности, так и в ходе медико-социальной экспертизы с целью разработки ИПР на основании заявления от инвалида о разработке ИПР. Инвалид должен быть своевременно проинформирован работниками службы медико-социальной экспертизы о своих правах на реабилитацию и организационных особенностях Разработки ИПР. Следует также учитывать, что реабилитационные мероприятия — это целенаправленное воздействие на человека и добровольное согласие инвалида необходимое РеДВарительное условие их реализации.

61

3. АЛГОРИТМЫ ВЫБОРА

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И ФОРМИРОВАНИЯ ИПР

Алгоритм выбора реабилитационных мероприятий для последующего внесения их в ИПР представляет собой последовательные взаимообусловленные действия, включая:

- Анализ медико-социального экспертного заключения о