Наталья Николаевна Крестовская, кандидат исторических наук, доцент; Анатолий Федорович Крыжановский, кандидат юридических наук, доцент. Основы правоведения Украины: учебное пособие

| Вид материала | Учебное пособие |

- Учебное пособие для высших учебных заведений, 3487.39kb.

- Програма для середньої загальноосвітньої школи затверджено Міністерством освіти І науки, 816.28kb.

- Пошедіна О.І. Україна-нато (Запитання І відповіді): Науково-популярне видання / Колектив, 821.28kb.

- К. Л. Томашевский обучение студентов в юридической клинике практическим навыкам работы, 1515.24kb.

- И. Глушкова, кандидат юридических наук Г. С. Хайрова, кандидат юридических наук, доцент, 310.21kb.

- Иванова Магдалина Александровна, кандидат исторических наук, доцент Обухов Леонид Аркадьевич,, 1041.81kb.

- Національна юридична академія України, 6335.29kb.

- Программа вступительных испытаний по истории санкт Петербург, 499.81kb.

- Задачи дисциплины : изучение закономерностей денежного оборота и кредита, 806.05kb.

- Климов Иван Павлович, доктор исторических наук, профессор кафедры, Романчук Иван Сергеевич,, 896.39kb.

25

Республика — это такая форма правления, при кото-

рой верховная власть осуществляется представительны-

ми органами, избираемыми народом на определенный срок.

Признаки республики:

- власть главы государства и высших государствен-

ных органов делегируется им народом;

- полномочия главы государства ограничены опреде-

ленным сроком;

- глава государства несет политическую ответствен-

ность за свою деятельность.

Большинство современных государств — республики.

В зависимости от характера взаимоотношений между пре-

зидентом, парламентом и правительством принято делить

республики на такие разновидности:

1) президентская (Бразилия, Грузия, Мексика, США).

Президент в такой республике, как правило, избирается

прямыми общенародными выборами (исключение состав-

ляют США, где президента выбирает коллегия выборщи-

ков, избранная избирателями). Он возглавляет не только

государство, но и правительство. Правительство назнача-

ется президентом и ответственно только перед ним;

2) парламентарная республика (Венгрия, Германия,

Индия, Италия). Президент избирается таким образом,

чтобы он не получал свой мандат непосредственно от

граждан: парламентом или особым собранием, формиру-

емым исключительно для выборов президента. Прези-

дент не является главой правительства и не свободен в

его формировании. Фактически, главу и состав кабинета

определяет парламент, точнее, партия, победившая на пар-

ламентских выборах и имеющая большинство в парла-

менте. Правительство несет ответственность перед пар-

ламентом;

3) смешанная (президентски-парламентарная) рес-

публика (Беларусь, Перу, Россия, Украина, Франция). Эта

разновидность республики соединяет черты парламен-

тарной и президентской республик. Выборы президента

производятся всенародным голосованием (как в прези-

дентской республике), но президент не возглавляет пра-

вительство (как в парламентарной республике). Прави-

тельство назначается президентом, но назначение премьер-

министра требует согласия парламента. Правительство

несет ответственность перед президентом, но и парламент

26

вправе выразить ему недоверие, что влечет отставку пра-

вительства. Для смешанной республики характерно вы-

ведение поста президента за триаду законодательной, ис-

полнительной и судебной власти: президент имеет само-

стоятельный статус.

Таблица 2

Сравнительные характеристики

разновидностей республик

| Разновидность республики | Порядок выборов президента | Кем формируется правительство | Глава правительства |

| Президентская | Избирается народом | Президентом | Президент |

| Парламентарная | Избирается парламентом | Парламентом | Премьер- министр |

| Смешанная | Избирается народом | Президентом с согласия парламента | Премьер- министр |

1.13. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО

УСТРОЙСТВА

Форма государственного устройства — это способ тер-

риториально-политического устройства государства, поря-

док взаимоотношений между государством и его отдель-

ными частями. По форме государственного устройства все

государства делятся на простые (унитарные) и сложные.

Простое (унитарное) государство — это единое го-

сударство, состоящее из административно-территориаль-

ных единиц (областей, провинций, губерний). К призна-

кам унитарного государства относятся:

- наличие единого центра и единой системы органов

власти и управления;

- наличие единой системы права.

В настоящее время большинство государств мира —

унитарные государства (Болгария, Венгрия, Греция,

Польша). Во многих унитарных государствах (Испания,

Украина, Финляндия) имеются автономные образования.

Разновидности унитарных государств:

— централизованные. Региональные органы этих го-

сударств формируются путем назначения сверху

(Нидерланды, Казахстан, Франция);

27

— децентрализованные. Региональные органы образу-

ются независимо от центра, как правило, при помощи

выборов (Великобритания, Новая Зеландия, Италия).

Сложные государства делятся на федерации и конфе-

дерации.

Федерация — представляет собой добровольное объе-

динение нескольких самостоятельных государств (субъек-

тов федерации) в единое союзное государство. Федерацию

характеризуют следующие признаки:

- наличие нескольких правовых систем, из которых

одна (система федерального права) обладает верховенством

по отношению к праву субъекта федерации;

- наличие двух уровней государственной власти. Фе-

деральная власть (власть государства в целом) обладает

всей полнотой внешнего суверенитета и значительной ча-

стью внутреннего суверенитета. Власть субъекта федера-

ции обладает внутренним суверенитетом.

Разновидности федераций:

- территориальные (США, Германия, Бразилия);

- национальные (Бельгия, Индия);

- смешанные (Россия).

В настоящее время в мире существует 24 федератив-

ных государства, большинство из которых — крупные и

средние по территории и численности населения (Индия,

Мексика, Нигерия, Россия, США, Германия).

Исторически известна еще одна форма государственно-

го устройства — конфедерация (например, США в на-

чальный период своего существования, Германский союз в

1815-1866 гг.).

Конфедерация — это временный союз государств, со-

зданный для достижения конкретной цели (например, за-

воевание независимости). В данном случае государства

объединяют лишь отдельные направления своей деятель-

ности (например, оборону, внешнюю политику, внешнюю

торговлю). Развитие конфедерации подчинено «железно-

му историческому закону»: она либо распадается на от-

дельные государства (Объединенная Арабская Республика

1958-1961 гг., распавшаяся на Египет и Сирию), либо

эволюционирует в федерацию (США).

В настоящее время чертами конфедерации обладает

Европейский Союз. В 2003 г. было создано конфедера-

тивное государство Сербии и Черногории.

28

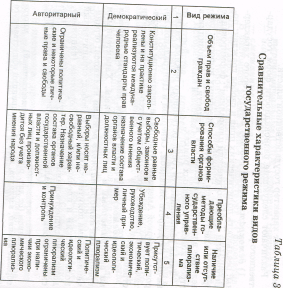

1.14. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЖИМА

Форма правления и форма государственного устройства

дают представление об организации государства, его внеш-

ней форме. Реальная же сущность институтов государ-

ства, действительное состояние демократии находят вы-

ражение в понятии государственного режима.

форма государственного режима — это совокупность

приемов и методов осуществления государственной влас-

ти. Существует множество классификаций государствен-

ных режимов, из которых наиболее распространенная —

деление государств на демократические и антидемократи-

ческие (авторитарные и тоталитарные).

Характер государственного режима определяется не

только правовыми нормами, но и существующей в стране

политической системой, уровнем политической и право-

вой культуры населения. Однако определяющим факто-

ром служит характер государственной власти.

Различают следующие разновидности форм государ-

ственного режима:

1) демократический режим, для которого характер-

ны: реальность политических прав и свобод граждан; по-

литический и идеологический плюрализм1; формирование

органов власти путем свободных всеобщих выборов; раз-

деление властей; деятельность и власти, и оппозиции в

строго конституционных рамках.

Такая разновидность государственного режима типич-

на для государств Западной, Северной и Центральной Ев-

ропы, Северной Америки. Отдельные параметры демокра-

тического режима достигнуты постсоциалистическими

странами;

2) антидемократический режим, который делится

на авторитарный и тоталитарный. Характерными

признаками авторитарного режима являются: ограни-

чение объема политических прав и свобод; ограниченный

политический и идеологический плюрализм (например,

дозволено существование только двух партий); фактиче-

ское, а порой и формальное отсутствие разделения влас-

1 Плюрализм (от лат. р!игаИ8 — множественный) — много-

образие мнений, взглядов, партий как принцип общественного

строя.

29

М р и и

Ф 34

8 X

Пи

р ы 2 х

§§11

Й8§ I ?

О» Р Ч

Р М О

о

та Зч

Н Р

р О

1|

К v

а

Е

§Р

р

со

р

а

а

л

а

н

V

со

соо

со

| ликое переселение народов»). | ционных процессов начала I тысячелетия нашей эры («ве- | тичная государственность погибла в результате общего кризиса рабовладельческого хозяйства и мощных мигра- | ничали между собой. Именно они заложили основы госу- дарственности на территории современной Украины. Ан- | этническому составу и формам эти государства сотруд- | античные (греческие, затем римские) города-государства Олъвия, Херсонес, Тира, Боспорское царство. Разные по | черноморье и Приазовье сложились Скифское государство, | хранились в трипольской культуре. В первом тысячелетии до нашей эры в Северном При- | древних земледельческих цивилизаций, следы которой со- | дуречье Днепра и Днестра — родина одной из наиболее | Зарождение государственности на территории современ- ной Украины уходит во времена далекой древности. Меж- | 1.15. ГОСУДАРСТВА, СУЩЕСТВОВАВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ |

м та о и >-

о о а о

а а к § в

3 а " а л

• а в- р -

К о и

в та а

р

а

м

и

34

ф

Ь)

§1Г

?8|«8

Тоталитарный

ы а Ф р

в л та я

Р О и

о * р

я ° а 8

а з м р

о о _.

§ 3-3

р

о

О Я

«I!!1

Ф

•' в

3 §

О Г™* ТО 1-Г

>< Я 8«

>-4 ;Ф .. И

35 *

о е

н 3

б

х .и 2

«1

о

нова

0 я Ф

ф р

а а

Я а

§

о »

в Ц

ф о\

а< о

р та

М Ф

"хн

§551

§2Р1

о о "2

*•* \А СО

в

ф X и Ч*

Я Р О м

о ад*

§1§

о

§ Ф О

в а р

Е о

<т> н 3

р 12 м

Оо «

8|

м

Е

X -

ф

2 м *

о - р

к а ы

о

я

п

О

О

X

с

2

о

СО

В VI-VIII ст. н.э. сложились предпосылки для форми-

рования государственности восточнославянских племен.

В VI в. началась история Киевской Руси — государства,

объединившего под своей властью все восточнославянские

племена. По своей форме Киевская Русь была доклассо-

вым государством, возникшим на общинной основе и со-

четавшим черты унитарного и федеративного государства.

Отдельные ее части (княжества) обладали известной са-

мостоятельностью притом, что правящей была одна дина-

стия киевских князей. В XII в. начался период раздроб-

ленности и распада Киевской Руси.

Вторая держава на территории современной Украи-

ны — Галицко-Волынское княжество, образованное в

1199 г. путем объединения самостоятельных Галицко-

го и Волынского княжеств. Галицко-Волынское княже-

ство продолжило политико-правовые традиции Киевской

Руси. В период своего наивысшего расцвета оно объеди-

няло под своею властью практически все украинские

земли. В XIII в. украинские земли переживали наше-

ствие монголо-татар, трагическим результатом которого

стала утрата Галицко-Волынским княжеством полити-

ческой самостоятельности. Галицко-волынский князь, как

и другие русские князья, стал данником и вассалом Зо-

лотой Орды.

В XIV в., в силу ослабления Золотой Орды украинские

земли были захвачены и инкорпорированы в состав Польско-

го королевства и Великого княжества Литовского. Са-

мостоятельное политическое развитие украинского народа

прервалось. В XVI ст. Польша и Литва объединились, со-

здав своеобразное федеративное государство — Речь По-

сполитую, в составе которого украинские земли находи-

лись под управлением польской администрации.

В середине XVII в. в результате Освободительной войны

украинского народа под руководством Богдана Хмельниц-

кого была создана Украинская Казацко гетманская дер-

жава. Будучи суверенной во внутренних и частично — во

внешних делах, она вошла в состав Московского государ-

ства на условиях сохранения автономии. В течение вто-

рой половины XVII-XVIII ст.ст. автономные права Укра-

ины постепенно ограничивались царским правительством.

Ликвидация Запорожской Сечи, гетманства, полково-со-

тенного строя, собственного войска во второй половине

XVIII ст. привели к утрате автономии. В связи с разде-

32

лом Речи Посполитой и началом распада Османской им-

перии Правобережная Украина и причерноморские земли

вошли в состав России, а западные украинские земли — в

состав империи Габсбургов (с 1806 г. — Австрийская,

а с 1867 г. — Австро-Венгерская империя). Как в Рос-

сийской, так и в Австрийской (Австро-Венгерской) импе-

рии украинские земли были лишены национальной авто-

номии.

Возрождение национального украинского государства

началось в 1917 г. после Февральской революции в Рос-

сии. Созданная в марте 1917 г. Центральная Рада быст-

ро и неуклонно эволюционировала в орган представитель-

ной власти Украины. Образованный Центральной Радой

Генеральный Секретариат приобрел черты правительства

Украины. В ноябре 1917 г. III Универсал Центральной

Рады провозгласил создание Украинской Народной Рес-

публики. Предполагалось, что она станет составной час-

тью федеративной России, но конфликт с новым прави-

тельством России — Советом Народных Комиссаров —

привел к отказу от этой идеи и в январе 1918 г. IV

Универсал Центральной Рады объявил независимость

УНР. В апреле 1918 г. Центральная Р'ада приняла де-

мократическую по своей сути Конституцию УНР.

Внутренние и внешние факторы повлекли за собой ги-

бель УНР. 29 апреля 1918 г. в результате государствен-

ного переворота к власти пришел Павел Скоропадский,

провозглашенный гетманом Украинской державы. Ук-

раинская держава времен гетманата имела черты личной

диктатуры.

Распад Австро-Венгерской империи и создание на ее

территории национальных государств затронули западно-

украинские земли, где в ноябре 1918 г. была провозгла-

шена Западно-Украинская Народная Республика. В ян-

варе 1919 г. возрожденная после антигетманского восста-

ния УНР и ЗУНР объединились, хоть и в значительной

степени формально, в единую Украинскую Народную Рес-

публику. Во главе УНР стоял коллективный орган —

Директория, но в условиях почти постоянных военных

действий режим в УНР эволюционировал в сторону дик-

татуры.

Национальная государственность Украины не утверди-

лась в силу целого ряда внутренних и внешних причин.

Параллельно с национальными государственными обра-

33

зованиями в 1917-1920 гг. существовали органы Совет-

ской власти, копировавшие соответствующие российские

учреждения. В декабре 1917 г. I Всеукраинский съезд

Советов провозгласил установление Советской власти в

Украине, а в марте 1919 г. была принята первая Консти-

туция Украинской Социалистической Советской Респуб-

лики. В 1922 г. УССР вошла в состав Союза Советских

Социалистических Республик. Советская форма государ-

ства просуществовала в Украине вплоть до начала воз-

рождения суверенитета и независимости Украины в 1990—

1991 гг.

Декларация о государственном суверенитете Украины

16 июля 1990 г. положила начало возрождению государ-

ственности украинского народа. 24 августа 1991 г. Вер-

ховная Рада Украины провозгласила независимость Ук-

раины. Важнейшей вехой на пути становления украин-

ской государственности стало принятие 28 июня 1996 г.

Конституции, закрепившей республиканскую форму прав-

ления, унитарную форму государственного устройства, де-

мократический государственный режим в Украине.

1.16. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

И ГОСУДАРСТВО

Понятие «гражданское общество» отличается от поня-

тия «общество». Общество как свойственный только че-

ловеку механизм общения и коллективной деятельности,

возникло задолго до появления государства. Гражданское

общество — это качественное состояние общества, сло-

жившееся в ряде государств (прежде всего — западноев-

ропейских) в Новое время. В досовременных государствах

существовали только отдельные элементы гражданского

общества (например, подчиненность государственных ор-

ганов обществу в Древних Афинах, развитое частное пра-

во в Древнем Риме).

Гражданское общество — это сообщество свободных

индивидов, негосударственных объединений граждан и сфера

отношений между ними, независимая от государственного

вмешательства. В широком смысле слова гражданское

общество включает в себя все, до чего «не доходят руки»

государства.

У гражданского общества, как сложного явления, есть

своя структура, которую составляют:

- свободные, равноправные, самостоятельные ин-

дивиды. В личностном отношении член гражданского

общества — это свободный человек, обладающий чувством

личного достоинства. В экономическом плане его само-

стоятельность проявляется в том, что он выступает одно-

временно как собственник и труженик. Он обладает сред-

ствами, необходимыми для нормального существования, и

готов взять на себя риск ведения своего дела, ответствен-

ность за себя и свою семью. Политический аспект свобо-

ды индивида заключается в его независимости от государ-

ства и возможности участвовать в управлении государ-

ственными делами;

- негосударственные объединения граждан (семья,

церковь, партии, профсоюзы, клубы, движения). В граж-

данском обществе каждый имеет возможность удовлетво-

рить извечную тягу человека к общению — по возраст-

ным, интеллектуальным, экономическим, спортивным, ре-

лигиозным, политическим интересам;

- общественные отношения между индивидами и

их объединениями, развивающиеся на основе равенства и

самоуправления. Отношения в среде гражданского обще-

ства чрезвычайно многообразны: хозяйственные, экономи-

ческие, семейно-родственные, этнические, религиозные, пра-

вовые, политические. Характерно, что здесь преобладают

не вертикальные (по подчиненности), а горизонтальные

(равнопартнерские и конкурентные) связи. В эту сферу

деятельности людей государства вмешивается лишь тогда,

когда обществу или отдельным людям грозит опасность,

когда общество не может самостоятельно справиться с

какой-то проблемой.

Таким образом, гражданское общество — это главным

образом социально-экономическая и личная сфера жиз-

недеятельности людей, свободная от государственного

вмешательства.

Весьма острой является проблема взаимоотношений

гражданского общества и государства. Равноправное парт-

нерство между ними невозможно, так как любая государ-

ственная власть постоянно стремится к самовозрастанию

и подчинению себе общества. Поэтому либо гражданское

общество формирует и контролирует государство, либо го-

34

35

сударство поглощает общество и тогда оно перестает быть

гражданским.

Гражданскому обществу соответствует тип государства,

который именуют правовым. В этом смысле правовое го-'

сударство — это система органов и институтов, которые

гарантируют и защищают нормальное функционирование

гражданского общества. Контроль гражданского общества

над государством осуществляется при помощи полити-

ческих партий (особенно оппозиционных), средств массо-

вой информации, свободных демократических выборов.

1.17. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ

ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

Правовое государство — это такое государство, в кото-

ром наиболее полно обеспечены права и свободы личнос-

ти, а государственная власть основана на праве, связана

правом и осуществляется в правовых формах.

Основные признаки правового государства:

1) широкий спектр прав и свобод личности, гаранти-

рованных и обеспечиваемых государством, равенство граж-

дан перед законом, доступность правовой защиты для каж-

дого гражданина, ограничение вмешательства государства

в сферу частной инициативы; .

2) верховенство правового закона в системе норма-

тивно-правовых актов. Правовым является только такой

закон, который содержит равную для всех меру свободы и

справедливости. Иначе говоря, это справедливый и гуман-

ный закон, перед которым все равны;

3) демократический, легальный способ формирования

власти. Органы власти правового государства, как прави-

ло, формируются путем выборов, а назначения на государ-

ственные должности осуществляются с соблюдением за-

конной процедуры. Свободные всеобщие выборы — важ-

нейшее средство контроля общества над государственной

властью. В правовом государстве невозможны государствен-

ные перевороты, закулисные сделки о формировании орга-

нов власти;

4) разделение властей. Каждая из ветвей власти (за-

конодательная, исполнительная, судебная) формируется и

действует в относительной независимости друг от друга.

Разделение властей означает также наличие строго очер-

36

ченного круга полномочий и границ деятельности для каж-

дой из ветвей власти;

- связанность власти правом. Власть правового го-

сударства действует по принципу «разрешено только то,

что прямо дозволено законом». Правовое государство вы-

ступает в качестве такого типа государства, власть кото-

рого основана на праве, ограничивается с помощью права

и осуществляется в правовых формах;

- высокий уровень общей и правовой культуры граж-

дан. Только в таком случае возможно сознательное, ком-

петентное участие граждан в управлении государственны-

ми и общественными делами, уважение к закону, правам

и свободам сограждан;

- взаимная ответственность государства и лич-

ности. Ответственность личности перед государством су-

ществует при любом типе государства. Но только в пра-

вовом государстве возможна ответственность государствен-

ной власти перед личностью в случае нарушения

государством прав, свобод и законных интересов личнос-

ти. Она реализуется при помощи подачи иска к государ-

ству и его органам, обращения в суд, в том числе и в

международные судебные органы.

- высокое положение суда в обществе и государ-

стве. Суд должен быть арбитром во взаимоотношениях

между гражданами и государством. Деятельность суда дол-

жна основываться на таких принципах, как коллегиаль-

ность, презумпция невиновности, состязательность, равен-

ство сторон, обжалование принятых решений и др.

Правовое государство — это идеал, который пока не

достигнут даже в самых развитых государствах. Тем не

менее, конституционное закрепление этого идеала обязы-

вает государственную власть к законным, справедливым

действиям на общее благо.

1.18. ИСТОРИЯ ИДЕИ ПРАВОВОГО

ГОСУДАРСТВА

Еще мыслители древности подметили особенность го-

сударственной власти — ее стремление к самовозраста-

нию, к подчинению себе всех сфер жизнедеятельности об-

щества. Не случайно в произведениях Томаса Гоббса (XVII

век) государство отождествляется с библейским чудови-

37

щем — Левиафаном, которое поглощает все, что попадает-

ся на его пути.

В качестве одного из заслонов на пути всепоглощаю-

щего государства мыслители прошлого и настоящего на-

зывали право.

Отдельные аспекты теории правового государства выя-

вили античные мыслители Платон, Аристотель, Цицерон.

Платон и Аристотель первыми поставили вопрос о воз-

можности существования правильных и неправильных (не

соответствующих праву) государств. С точки зрения Пла-

тона, справедливо устроенное, правильное государство по-

добно справедливому человеку. Аристотель утверждал, что

правильное государство — есть прекрасное и свободное

общение ради благой жизни. Цицерону принадлежит пер-

вое из известных нам определений государства как пра-

вового объединения людей.

Деятели раннебуржуазных революций и эпохи Просве-

щения (Джон Лильберн, Джон Локк, Шарль-Луи Монтес-

кье) разработали идеи о важнейших компонентах право-

вого государства, а именно — теорию прав человека и идею

разделения властей.

Джон Лильберн (середина XVII века) впервые ввел в

оборот понятие «права человека». С его точки зрения,

свобода слова, совести, печати, петиций, торговли, равен-

ство перед законом и судом, право собственности состав-

ляют прирожденные (данные не государством, а Богом и

природой) права человека. Джон Локк (вторая половина

XVII века) разработал учение о гарантиях обеспечения

прав человека, которыми являются: законность, разделе-

ние властей, право народа на сопротивление незаконным

проявлениям власти. Шарль-Луи Монтескье обосновал

идею верховенства конституции в государстве, идею разде-

ления властей как гарантии против тирании.

Философское обоснование идеи правового государства

традиционно связывают с именем Иммануила Канта. Со-

гласно определению Канта государство — это соединение

множества людей, подчиненных правовым законам.

Термин «правовое государство» ввели в научный и по-

литический оборот немецкие ученые XIX века Карл-Тео-

дор Велькер и Роберт фон Моль. По определению после-

днего, правовое государство — это государство, основанное

на закреплении в конституции прав и свобод граждан.

38

Идея правового государства получила развитие в тру-

дах известного украинского юриста Богдана Александро-

вича Кистяковского. С его точки зрения правовое госу-

дарство — это конституционное государство. «В консти-

туционном государстве власть, становясь правовой,

принципиально отличается от власти в исторически пред-

шествующих конституционному государству типах госу-

дарства... В конституционном государстве власть переста-

ет быть фактически господством людей и становится гос-

подством правовых норм».

В ряде конституций современных государств (Герма-

ния, Испания, Украина) идея правового государства пря-

мо закреплена, в конституциях других государств (Авст-

рия, Греция, Франция) она получила косвенное отраже-

ние. Но даже там, где идея правового государства

формально не закреплена в конституции, она фактически

реализуется в правовом статусе личности, системе и дея-

тельности органов государственной власти.

1.19. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ

ЦИВИЛИЗАЦИИ

В первобытном обществе права и обязанности челове-

ка практически полностью совпадали. Человек не воспри-

нимал себя и не воспринимался другими как индивиду-

альность: он был всего лишь членом родовой общины.

На аграрно-традиционном этапе развития цивилизации

проблема прав человека ставилась только в идейно-теоре-

тическом плане. Лишь немногие мыслители, достаточно

обеспеченные материально и обладавшие досугом для раз-

мышлений, понимали ценность свободы, равенства, досто-

инства человека. Право, наоборот, фиксировало и защи-

щало неравенство людей, доходя до утверждений о том,

что в «рабе все человеческое умирает», что «крепостные

находятся вне общества». Права трактовались как при-

вилегии, дарованные властью отдельным социальным

группам: феодалам, горожанам, — а то и отдельным ли-

цам. Яркий пример тому приводит Марк Твен в своем

знаменитом романе «Принц и нищий»: спаситель принца

Эдуарда получил право сидеть в присутствии короля.

Понимание прав человека как свойств, зависящих от

человеческой природы, а не от милости властителя, при-

39

шло только в эпоху Просвещения и раннебуржуазных ре-

волюций (ХУП-ХУШ вв.)- Тогда впервые юридически были

закреплены отдельные права человека. Так, английский

Билль о правах 1689 г. — акт, в основном посвященный

деятельности парламента, — содержал положения о зап-

рете пыток и о праве на представление индивидуальных

петиций к королю.

Первый систематизированный свод прав человека со-

держала Вирджинская декларация (вводная часть Кон-

ституции американского штата Вирджиния 1776 г.). Она

открывалась словами: «Все люди по природе одинаково

свободны и независимы и обладают известными неотъем-

лемыми правами, а именно: правами пользования жиз-

нью и свободой, средствами приобретения и владения иму-

ществом и правами добиваться и обретать счастье и бе-

зопасность». В последующих параграфах декларации

закреплялись равенство и ликвидация наследственных

привилегий, избирательное право и право на участие в

управлении государственными делами, личная непри-

косновенность и неприкосновенность жилища, свобода со-

вести, свобода печати, право на справедливый суд при-

сяжных.

В 1789 г. французская Декларация прав человека и

гражданина признала в качестве неотъемлемых и неот-

чуждаемых прав свободу личности, собственность, безопас-

ность и сопротивление угнетению. К числу прав гражда-

нина авторы декларации отнесли свободу печати, право

на отправление государственных должностей, участие в

формировании государственного бюджета.

В 1789-1791 гг. первая в мире формальная конститу-

ция — Конституция США — была дополнена первыми 10

поправками, получившими общее название Билль о пра-

вах. Он гарантировал американским гражданам свободу

совести, печати, собраний, петиций, право на ношение ору-

жия (что уравнивало американцев с английскими дворя-

нами), устанавливал гарантии неприкосновенности лич-

ности, имущества, жилища, правила должной судебной про-

цедуры. После окончания гражданской войны между

Севером и Югом (1861-1865 гг.) ХШ-ХУ поправки к

Конституции США отменили рабство и дискриминацию

граждан на выборах по признаку цвета кожи, расы или

подневольности.

40

В XIX в. личные, экономические и политические пра-

ва получили формально-юридическое закрепление в боль-

шинстве действующих конституций. Тем самым был за-

вершен этап формирования первого поколения прав че-

ловека.

С середины XIX в., в условиях индустриальной рево-

люции и возрастания численности и значения армии на-

емного труда, в ряде государств постепенно складывается

группа социальных и культурных прав человека. Так,

Конституция Франции 1848 г. фиксировала право на сво-

бодный труд, на социальную помощь по случаю безрабо-

тицы, старости, сиротства, инвалидности; во Франкфурт-

ской Конституции Германии (1849 г.) закреплялось пра-

во на бесплатное начальное образование.

Конституционное закрепление обширной группы соци-

альных и культурных прав: на труд и отдых, бесплатное

образование, материальное обеспечение по случаю потери

трудоспособности, на охрану материнства и детства — яв-

ляется одним из немногочисленных достижений перед

человечеством СССР и других стран марксистского соци-

ализма. В большинстве стран Западной Европы и Север-

ной Америки социальные права человека получили при-

знание после второй мировой войны. Этот комплекс прав

принято называть вторым поколением прав человека.

Личные (гражданские), политические, экономические,

социальные и культурные права человека подтверждены

и гарантированы Всеобщей декларацией прав человека

1948 г. и Международной Хартией прав человека (состо-

ит из ряда международных пактов и протоколов к ним,

открытых для подписания в 1960-х гг.). Они признаны

большинством стран мира.

Вторая половина XX в. была отмечена, с одной сторо-

ны, ростом национально-освободительного движения, по-

влекшим распад колониальных империй. С другой сторо-

ны, обострились глобальные проблемы: терроризм, нара-

щивание вооружений, загрязнение окружающей среды и

грозящее исчерпание природных ресурсов, бедность, голод,

неизлечимые болезни. Человечество все более осознает себя

как целостное явление, приходит к пониманию того, что

преодоление кризисных явлений зависит от общих уси-

лий народов. Юридическим выражением процесса глоба-

лизации стало формирование третьего поколения прав

человека. К ним относят закрепленные в международных

41

документах коллективные права: на мир и безопасность,

независимость и свободное развитие, на здоровую окру-

жающую среду, на доступ к экономическому, научному и

культурному потенциалу человечества.

Три поколения прав человека тесно взаимосвязаны.

Любые коллективные права никоим образом не должны

ущемлять права и свободы отдельной личности.

1.20. ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО

ОБЩЕСТВА И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

В УКРАИНЕ

В Конституции Украины понятие «гражданское обще-

ство» не зафиксировано, хотя основные нормативные ус-

тановки гражданского общества нашли здесь свое отра-

жение. Это не случайно, ведь развитого гражданского об-

щества, как и правового государства, в Украине пока нет.

Достижение такого качественного состояния общества и

государства — дело будущего. Формирование гражданского

общества и правового государства в Украине должно идти

по таким основным направлениям:

1) развитие частной инициативы. История не знает

примеров существования гражданского общества и право-

вого государства без рыночных отношений и частной соб-

ственности. Частная собственность, рыночная экономика

препятствуют политической монополии партии или соци-

альной группы, создают материальные условия для само-

стоятельности, свободы и равноправия индивидов. Важ-

нейшие правовые средства в этом смысле — закрепление

права собственности и свободы предпринимательства в

Конституции Украины, Гражданском и Хозяйственном

кодексах. Гражданский кодекс, учитывая его значение для

гражданского общества, часто называют второй или эко-

номической конституцией государства;

2) достижение высокого уровня благосостояния граж-

дан, сглаживание социального неравенства. Ни граждан-

ское общество, ни правовое государство невозможно при

бедности, социальной незащищенности большинства на-

селения. Традиционной опорой демократии является сред-

ний класс, в современных западных государствах достига-

ющий двух третей населения. Украинское государство дол-

42

жно создать правовые и политические условия для форми-

рования среднего класса, преодоления бедности значитель-

ной части населения Украины. Этот процесс неразрывно

связан с развитием рыночной экономики, совершенство-

ванием налогового и социального законодательства;

- формирование гражданской политической культу-

ры. Носители такого типа политической культуры не толь-

ко осознают цели и назначение политики, но и активно

участвуют в политическом процессе. Неотъемлемой час-

тью этого процесса является повышение правовой куль-

туры, уровня правовых знаний населения Украины, пре-

одоление нигилистического и идеалистического отноше-

ния к правовым ценностям, политического абсентеизма

(отказа от участия в политической жизни, в частности —

в выборах);

- совершенствование системы законодательства.

Отраслевое законодательство должно быть, как мини-

мум, приведено в соответствие с Конституцией Украины

и ратифицированными Украиной международными до-

говорами.

На продвижение нашей страны к гражданскому обще-

ству нацелена Конституция Украины, политическая дея-

тельность всех демократически ориентированных обще-

ственных сил.