Философия

| Вид материала | Документы |

- Ю. М. Бохенский современная европейская философия, 3328.46kb.

- Тесты для самопроверки знаний раздел I. Что такое философия? Тема Философия в системе, 1997.45kb.

- Т. А. Сулейменов Курс лекции по философии Шымкент-2010 г. 1-лекция, 1988.6kb.

- А. Л. Доброхотов Введение в философию, 478.73kb.

- С. В. Булярский Принято на зас каф философии и политологии 4 апреля 2000 г., протокол, 128.66kb.

- Показатели рейтинга по курсу «Философия» для студентов 2 курса всех специальностей, 122.69kb.

- Программа вступительного экзамена по философии философия и жизненный мир человека, 153.52kb.

- Российский Государственный Медицинский Университет Кафедра философии реферат, 193.39kb.

- Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі, 2688.62kb.

- Философия эмпиризма XVII в. (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк) Философия рационализма XVII, 33.33kb.

ЛЕКЦИЯ 28

СУЖДЕНИЕ

План:

- Отличие суждения от понятия.

- Определение суждения.

- Логическая структура суждения.

- Формы суждения.

- Виды суждения

Вопрос 1. ОТЛИЧИЕ СУЖДЕНИЯ ОТ ПОНЯТИЯ:

а) Если понятие отражает систему наиболее существенных принаков предмета познания и его сущность, то суждение позволяет раскрыть какую-либо одну из сторон данного предмета, один признак (причем как существенный так и

несущественный).

б) Если понятие отражает всю совокупность признаков какого-либо предмета, то суждение может фиксировать присутствие или отсутствие какого-либо признака и в этом его отличие от понятия: оно (суждение) в этой связи может

быть истинным или ложным. Из этого вытекает и определенная дефиниция суждения.

Вопрос 2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЖДЕНИЯ:

а) Суждение — это форма мышления;

б) суждение отражает присущность либо отсутствие какого-либо признака у предмета (или у класса предметов);

в) суждение может быть либо истинным либо ложным.

Вопрос 3. ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СУЖДЕНИЯ:

Суждение включает в себя 3 элемента, которые называются: субъект, предикат и связка.

- субъект — это та часть суждения, в которой отражается

предмет мысли, или иными словами то, о чем идет речь в данном суждении;

- предикат — это та часть суждения, которая отражает или

указывает на свойство предмета мысли.

NB: Субъект и предикат в теоретической логике называют терминами суждения.

— связка устанавливает отношения между субъектом и предикатом суждения.

Обычно связка выражается словами "есть" или "не есть".

Вопрос 4. ФОРМЫ СУЖДЕНИЯ.

Поскольку суждение — это форма мысли, то оно выражается с помощью грамматически правильно построенного предложения. Поэтому вполне понятно, что овладение родным языком — это путь развития правильного суждения.

Напомним еще раз о том, что суждение — это форма мысли. Но так как человеческая мысль выражается на любом языке повествовательно, восклицательно и во-просительно, то эти три вида будут формами суждения. То есть, суждения могут быть повествовательными, восклицательными и вопросительными.

Вопрос 5. ВИДЫ СУЖДЕНИЯ.

Суждения могут быть самыми разными в зависимости от их критерия. Обычно в теоретической логике критерии представлены в виде качественно-количественных характеристик, логической формы, степени сложности суждения, его отношения к взаимосвязи между отражаемыми в мысли предметами и их существованием в целом, а также информационной емкостью суждения.

а) качественно-количественные характеристики суждения:

— Утвердительные и отрицательные суждения. Здесь надо понять одну простую вещь, что утверждение одного есть отрицание другого в рамках данной мысли.

Пример: Утверждение "Эта картина превосходна" означает одно-временно отрицание "Эта картина не является не превосходной".

- Единичные, частные и общие суждения. Здесь имеются ввиду количе

ственные характеристики суждения. То есть, шгда в суждении нетто утверждается или отрицается об одном предмете, о части предметов, о некотором классе предметов.

- Единичные суждения — это такие, в которых нечто утверждается либо отрицается об одном предмете.

Пример: "Аристотель был учителем Александра Македонского".

— Частные суждения — это такие, в которых говорится о принадлежности или непринадлежности признака некоторым предметам определенного множества предметов.

Пример: "Некоторые русские философы являются философами мирового значения", "Некоторые гистологи имеют биологическое образование".

— Общие суждения — это такие суждения, в которых выражается принадлежность или непринадлежность признака всему классу рассматриваемых предметов. Схема таких суж дений: все S есть (не есть) Р.

Пример: "Все люди пользуются равными правами".

— Обобщенные суждения — это также качественно-количественная характеристика суждения, подразделяемая на 4 вида: общеутвердительные, общеотрицательные, частно-утвердительные и частноотрицательные суждения. Их принято обозначать следующими буквами:

общеутвердительные — А,

частноутвердительные — I (из латинского AFFIRMO — утверждаю),

общеотрицательные — Е,

частноотрицательные — О (из латинского NEGO — отрицаю).

Иногда записывают и так: SaP, S;P, SeP, SoP.

б) Формально-логические характеристики суждения.

Эта сторона суждения имеет сложную структуру:

- сравнимые и несравнимые суждения.

- Сравнимые — это такие суждения, которые имеют одина

ковые термины и различаются по качеству или количеству.

NB: в целях правильного оперирования суждениями А, I, Е, О в логических процедурах и операциях важно учитывать то, что получило название "распределенное терминов суждений".

Термин суждение признается распределенным, если в суждении речь идет о всех предметах, охватываемых данным термином. Термин характеризуется как нераспределенный, если он берется в :уждении лишь в части своего объема.

Так в утвердительных суждениях субъект, как правило, распределен. Поэтому единичные суждения, в которых субъект есть единичный термин (взятый в полном объеме), должны квалифицироваться как А или Е.

Сравнимые суждения бывают совместимыми и несовместимыми.

В свою очередь совместимость суждений включает три вида от-ношений:

- эквивалентность (полная совместимость),

- субконтрарность (частичная совместимость),

- логическое подчинение (следование).

Несовместимость бывает двух разновидностей:

- противоположность (контрарность),

- противоречие (контрадикторность).

Это хорошо видно на так называемом логическом квадрате. Отношение подчинения (А — І, А — О) говорит о том, что из

контрарность

А С

контрарность

подчинение

I контрарность О

истинности подчиняющего суждения (А или Е) следует истинность подчиненного (I или О соответственно) суждения.

Отношение контрарности (А — Е) предполагает, что данные суждения не могут одновременно быть истинными, однако, они могут одновременно быть ложными.

Отношение субконтрарности (I — О) утверждает, что между суждениями данного вида установлено такое отношение, при котором они могут быть одновременно ложными.

Отношение кошредикторносш (А — О, Е — I) возникает между суждениями, рашічающшиет качеством и количеству одно из суждений истинно, то другое обязательно ложно, и наоборот.

в) Простые суждения подразделяются на атрибутивные суждения, суждения отношения и суждения существования:

- атрибутивное — это суждение о признаке предмета, где признак утверждается либо отрицается;

- суждение с отношением — это такое, в котором ображаються отношения между предметами; при этом отношения могут быть самого различного толка.

- суждения существования — это экзистенциальные суждения, где утверждается или отрицается сам факт существования некоторого предмета.

г) Помимо отрицания или утверждения связей между предметами и их признаками, в суждение может быть включена дополнительная информация.

Таким образом, суждения, как и понятия, — это логические структуры мышления, овладение которыми обязательно.

ЛЕКЦИЯ 29

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ

План:

1. Общая характеристика умозаключений.

2. Структура умозаключений.

3. Виды рассуждений.

4. Виды умозаключений.

Вопрос 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ:

а) Умозаключениями в теоретической (традиционной) логике

называются логические модели рассуждений.

б) Функциональное назначение умозаключений — выполнить

одну из главных задач логики, а именно: давать стандарт

корректности разных рассуждений.

в) Сеть умозаключений с понятиями:

- понятия создают основу процессов умозаключения;

- поскольку мышление человека по своей природе понятий

но, то оно объективно создает возможности для рациональной реконструкции мыслительных процессов;

- в суждениях устанавливается связь между понятиями, а не

которая последовательность суждений составляет рассуж

дение (умозаключение).

Вопрос 2. СТРУКТУРА УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ.

Умозаключения имеют сложную структуру. Они состоят из трех элементов:

а) посылок (предпосылок);

б)заключения (следствия);

в)следования (необходимой логической связи между посыл

ками и заключением рассуждения).

Вопрос 3. ВИДЫ РАССУЖДЕНИЙ:

По критерию логической связи между посылками они бывают:

а)Дедуктивные умозаключения — это движение мысли от

общих положений к частным. Идея этого вида умозаключе

ний заключается в том, что если общее положение верно,

то должны быть верными и частные рассуждения, опреде

ляемые этим общим положением.

б)Индуктивные умозаключения — это движение мысли от

частных положений к общему. Идея этого вида умозаклю

чения отражает наш путь постижения мира и нашего места в нем. Общие утверждения возникают на пути обобщения частных, отражающих совокупность наших единичных опытных фактов.

в) Правдоподобные умозаключения — это такое состояние рассуждения, когда частных утверждений, подтверждающих данный результат, много, а опровергающих утверждений нет. Еще более сложная ситуация складывается при переходе от одних частных утверждений к другим частным, связанным каким-то образом с исходным.

Вопрос 4. ВИДЫ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ:

Умозаключения бывают непосредственные и опосредованные.

- Непосредственные умозаключения содержат одно суждение

в качестве посылки и одно в качестве заключения.

- Опосредованные умозаключения содержат более чем одну

посылку.

Рассмотрим непосредственные умозаключения. Среди них выделяются следующие виды: умозаключение по логическому квадрату, умозаключение модальности, умозаключение превращения, умозаключение обращения, умозаключение противопоставления предикату.

а) Умозаключения по логическому квадрату:

В этом виде умозаключений выделяется ряд подвидов:

— Умозаключение противоречия: в основе этого противоречия

лежит закон исключенного третьего, согласно которому

"если утверждение чего-либо истинно, то отрицание этого

ложно, и наоборот".

Этот подвид умозаключения устанавливает отношения между суждениями типа А и О, Е и I (смлогический квадрат).

Пример:

Задание №1: установить истинность общеотрицательного суждения.

Логический ход: надо установить ложность частноутвердительного

суждения.

Задание №2: установить истинность частноотрицательного суждения.

Логический ход: устанавливается ложность общеутвердительного суждения и на основании логического квадрата говорят о требуемом.

— Умозаключение противоположности: этот подвид умозаклю

чения также основан на логическом квадрате и происходит

на базе закона противоречия.

Результатом такого умозаключения является ложное суждение. Истинного заключения здесь быть не может, так как противоположные суждения могут быть ложными одновременно.

NB: в умозаключениях этого подвида вывод делается либо о ложности общего суждения, либо о ложности единичного суждения.

Пример: Из истинного суждения "Ни один человек не является машиной" можно установить ложность суждения "Все люди — машины".

— Умозаключение субконтрарности: этот подвид умозаключения позволяет получить истинные частноутвердительные или частноотрицательные суждения.

Пример: Из истинности суждения "Некоторые философы были материалистами" можно получить истинное суждение в заключении "Некоторые филр-софы не были материалистами".

— Умозаключения подчинения: этот подвид умозаключения позволяет получить истинные частноутвердительные или частноотрицательные суждения.

Пример: Из истинности суждения "Все философы так или иначе интересовались проблемой смысла жизни" можно сделать вывод "Некоторые философы так или иначе интересовались проблемой смысла жизни".

NB: однако, этот подвид умозаключения позволяет сделать вывод о ложности общеутвердительных или общеотрицательных суждений.

Пример: Если ложно суждение "Некоторые люди являются растениями", то следовательно и ложно "Все люди являются растениями".

Т.е. ложность частных суждений установить бывает проще, чем ложность соответствующих общих суждений.

б) Умозаключение модальности:

В этом случае имеют ввиду отношение между суждениями, характеризуемыми некоторыми логическими модальностями.

Выделяют следующие принципы умозаключений модальности:

- что необходимо, то действительно;

- что необходимо, то возможно;

- что действительно, то возможно,

- что невозможно, то недействительно;

- что невозможно, то не необходимо;

- что недействительно, то не необходимо.

Пример: Если невозможна формула 2x2=5, то нет такого положения дел, в котором 2x2=5;

если необходимо, чтобы сумма углов треугольника была равна двум прямым углам, то, возможно, что сумма углов данного треугольника равна двум прямым углам.

в) Умозаключение превращения:

Здесь речь идет об изменении качества суждения. Эта операция производится на основании того, что истинным является суждение о принадлежности субъекту двух противоречащих факторов — либо данного предиката Р, либо противоречащего ему предиката не-Р. Короче говоря, этот вид умозаключения производится по следующей схеме:

- если S есть Р, то S не есть не-Р;

- если S не есть Р, то S есть не-Р;

- если S есть не-Р, то S не есть Р;

- если S не есть не-Р, то S есть Р.

г) Умозаключение модальности:

Суть этого вида умозаключения заключается в том, что указывается зависимость между отношением субъекта к предикату и наоборот. То есть зависимость между категорическими (атрибутивными) суждениями одинакового качества, отличающимися местоюложением субъекта и предиката.

NB: при этом то, ото было предикатом, становится субъектом, а то что было субъектом — предикатом. Этот вид умозаключения выражен в следующей схеме:

- если "все S есть Р" то "некоторые Р есть S";

- если "ни один S не есть Р", то "ни один Р не есть S";

- если "некоторые S есть Р", то "некоторые Р есть S".

Пример: Из суждения "Некоторые библейские пророки были долгожителями" следует "Некоторые долгожители были библейскими пророками".

д) Умозаключение противопоставления предикату:

Это такое умозаключение, в результате которого в выводном :суждении субъектом становится понятие, противоречащее предик:ату сходного суждения, а предикатом — субъект исходного суждения. Схемами этого умозаключения являются:

- если "все S есть Р" то "ни один не-Р не есть S";

- если "ни один S не есть Р", то "некоторые не-Р есть S";

- если "некоторые S есть Р", то "некоторые не-Р есть S".

Таким образом, умозаключения представляют собой логические модели рассуждения, овладение которыми свидетельствует о корректности суждений, интеллекте, образовательной подготовке, психологическом статусе личности.

ЛЕКЦИЯ 30

ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКРЕТНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

(КСИ)

План:

- Организация и проведение КСИ.

2. Организационно-технический план КСИ.

Вопрос 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КСИ.

1. Социальная проблема и предмет КСИ

Актуальность и значение данной темы в системе врачебного образования. Предлагаемый теоретический материал имеет общенаучный, общеметодологический характер и может быть использован в технике исследования в любой науке, в том числе и в медицинском исследовании. Понятие "социологическое исследование" вполне может быть заменено понятием "биологическое исследование", "физическое исследование", "клиническое исследование" и т.п.

а) Любой исследователь научной проблемы должен знать, что

повод к проведению КСИ — это всегда противоречие в

развитии организма, системы (биологической, социальной

и т.п.). С поиска этого противоречия начинается и постановка проблемы, собственно-научное исследование.

б) Научная проблема отражает противоречие, ситуацию (медико-биологическую и т.п.) между знанием о потребностях

организма (биологического, общественного) и незнанием

их реализации. Постановка научной проблемы (в любой

науке) — это выход за пределы изученного в сферу того,

что должно быть изучено. Научная проблема направлена на

приращение знания по исследуемой тематике.

2. Место и роль программы в КСИ.

а) Студент, молодой ученый часто не знает, с чего начать

исследование. Необходимо составить программу исследования. Программа КСИ — это изложение логики и системы методов анализа объекта соответственно решаемым задачам.

б) Программа КСИ — это теоретический документ, отвечающий всем требованиям исследования.

в) Логика КСИ. В логику исследования входят: цель, задачи,

выбор методов и процедур по сбору и обработке информации об исследуемом объекте.

г) Цель исследования: это познание свойства, связей и отношений избранного объекта в любой науке (заболевание в биоорганизме, патологические процессы в социоорганизме и т.п.).

Некоторая исходная информация о сущности исследуемого объекта.

Выдвижение гипотезы и определение процедуры и методов дальнейшего исследования на основе теоретической обработки информации.

На основе этих знаний осуществляется разработка практических рекомендаций относительно изучаемого объекта, формулируются новые понятия и теории.

КСИ, как правило, являются комплексными: они решают как практические, так и теоретические проблемы.

3. Научная и практическая проблема.

а) Часто не знают, где начало, где конец исследования. Решить научную проблему — значить получить новое знание

или создать теоретическую модель, идеальную схему, объяс-няющую то или иное явление. На основе этого знания вырабатываются практические рекомендации.

б) "Минным полем" для исследования (особенно начинающего) могут оказаться "мнимые проблемы", которые либо

не отражают реальной ситуации, либо слишком широки, и

не могут быть решены в принципе или за реальный отрезок времени.

в) Часто в самом начале исследования не всегда удается ясно

и четко сформулировать научную проблему. Это не страшно. В этом случае она намечается лишь в самых общих чертах, а при разработке других частей программы ее формулировка уточняется.

4. Цели и задачи КСИ.

а) Прежде всего определяется цель КСИ, его ориентация, т.е.

решаются теоретические или прикладные задачи от чего

зависит вся логика КСИ. Программа КСИ должна четко

отвечать на вопрос: на решение какой проблемы и на получение каких результатов ориентируется данное исследование.

б) Логика КСИ обусловлена содержанием проблемы, задаваемым центральным вопросом. В теоретически ориентированном КСИ прежде всего решаются теоретические (основные), а затем практические (не основные) задачи, в прикладном КСИ — наоборот.

в) Основные задачи соответствуют цели КСИ. Не основные ставятся для подготовки будущих КСИ и решаются на материале, полученном для поиска ответа на центральный вопрос.

5. Объект КСИ.

а) Объект КСИ (в социальной системе — это деятельность

людей и условия этой деятельности; единица наблюдения

— это сами люди.

б) Предмет КСИ — это изучаемая сторона объекта. Одному

объекту может соответствовать несколько предметов ис-

следования.

в) Объект и предмет КСИ могут совпадать, когда не обходи-

мо изучить все стороны объекта.

6. Гипотезы в КСИ и их проверка.

а) Научная гипотеза может быть сформулирована только в

результате предварительного анализа изучаемого объекта.

Гипотеза в КСИ — это научно обоснованное предположение о структуре социальных объектов, о характере элементов и связей, образующих эти объекты, о механизме их.

б) Гипотеза — промежуточное звено между проблемой и теоретической моделью; она руководит действиями исследования во время исследования; формулировка гипотезы зависит от проблемы; постановка научной проблемы в начале исследования определяет его направление и задает каркас будущей теоретической модели через гипотезу — функционирования и развития.

в) Гипотеза отличается от теории по истинности своих исход-

ных посылок. Логическая структура у них одинакова. Науч-

но обоснованная гипотеза должна отвечать ряду требований:

- она должна быть методически отработанной;

- объясняя факты в одной области знания, она не должна

противоречить другим теориям или уже известным и прове-

ренным фактам;

- она должна быть доступна проверке в ходе КСИ;

- она должна быть непротиворечивой, истинной в своих ис-

ходных посылках.

г) Если почти все выведенные из гипотезы следствия истинны, то гипотеза истинна и может быть принята. В против-

ном случае она либо отвергается, либо переформулируется.

д) Образцом КСИ является такая работа, в которой ясно сформулирована проблема, четко определены и интерпретированы понятия и имеется одна или несколько гипотез, достаточно верно сформулированных, допускающих введение частных гипотез и их эмпирическую проверку.

Вопрос 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН КСИ.

Существует три варианта (этапа) стратегического плана КСИ — поисковый, аналитический и экспериментальный.

1. Поисковый план КСИ

а) Применяется в самом начале научного исследования, когда нет четкой гипотезы представления о проблеме или объекте КСИ. Цель этого плана — формулировка проблемы.

Поисковая работа направлена на то, чтобы более ясно и четко сформулировать проблему, определить основной набор исследовательских средств — методик и техник исследования, порядок их применения, определить очередность их задач.

б) Поисковый план предполагает три основных этапа работы:

а) изучение документов, б) проведение собеседования (интервью), в) наблюдение.

- Необходимо просмотреть всю литературу по данной теме,не забывая смежные области исследования. При этом составляется библиография и изучаются литературные источники.

- Цель собеседования — получить дополнительные знания

об объекте и попытаться сформулировать несколько первичных гипотез. Необходимо составить список лиц и учреждений, к которым необходимо обратиться за консультацией.

- Наблюдение — завершающий этап поисков работы, на этом

этапе имеется уже некоторая информация, формулируется

проблема, выдвигаются гипотезы.

Заметьте: нельзя долго задерживаться на поисковом этапе, надо переходить к описанию набранного материала.

2. Аналитический план КСИ

Аналитический план позволяет упорядочить известные факты или данные, обеспечивает довольно полное и строгое описание изучаемого объекта.

Аналитическая работа начинается тогда, когда имеется описательная гипотеза, т.е. представление о структурно-функциональных связях и классификационных характеристик изучаемого объекта.

Цель этого этапа — проверить гипотезу и в случае ее подтверждения получить точные качественно-количественные характеристики изучаемого объекта.

На этом этапе научного исследования недостаточно изучения литературы, наблюдений и интервью (собеседований, например с пациентами). Применяется другой набор исследовательских средств: выборочное или монографическое обследование; анкетирование, группировка и корреляционный анализ полученных данных.

3. Экспериментальный план КСИ.

К этому уровню ненаучного исследования переходят тогда, когда имеющиеся знания об объекте позволяют сформулировать объяснительную гипотезу.

Цель этого плана — установить причинно-следственные связи в объекте, раскрыть не только его структуру, но и причины, обусловливающие его функционирование и развитие (например, развитие болезни или какого-нибудь специального явления и т.п.).

Открывается возможность осуществить эксперимент, т.е. не только зафиксировать наличие связей, но и определить их направленность.

В одном исследовании обычно встречаются все три плана (этапа). Завершение работы над планом КСИ служит формальным основанием начала непосредственной работы на объекте.

ЛЕКЦИЯ 31

ЛОГИКА РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

План:

- Логика и методика сбора первичной информации.

2. Логика спроса и сбора первичной информации.

Вопрос 1. ЛОГИКА И МЕТОДИКА СБОРА ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

1. Наблюдение и измерение, их статистическая обработка.

а) Наблюдение в КСИ — это метод сбора первичной информации об объекте путем непосредственного восприятия (например, его болезни и т.п.) и прямой регистрации всех факторов. Наблюдения характеризуются систематичностью,ипланомерностью и целеустремленностью.

б) Особенности наблюдения — связь наблюдателя с объектом

наблюдения; наличие субъективизма в исследовании (например, врач исходит из своего личного опыта); наличие у

наблюдателя эмоциональности восприятия (психологическое восприятие) врачом своего пациента; сложность повторного наблюдения (отсутствие идентичности наблюдаемых факторов).

в) Применение наблюдения. Наблюдение редко бывает основным методом сбора социологической информации и применяется наряду с другими методами, когда информация не может быть получена иным способом.

г) Наблюдение используется: как источник информации об

объекте; для построения гипотез; для проверки данных,

полученных другими методами.

д) Этапы наблюдения в КСИ:

Установление объекта и предмета наблюдения, определения цели, постановка задач.

Обеспечение доступа к окружающей среде объекта исследования (возможно заболевание носит социальный характер).

Выбор способа (вида) наблюдения и разработка процедуры на основе предварительного собранного материала.

Подготовка технических документов (во врачебном обследовании — результаты всех анализов для истории болезни).

Проведение наблюдений, сбор данных, накапливание информации, запись результатов наблюдения выполняется в виде: краткой записи (например, в истории болезни); карточек, регистрирующих информацию (например, результаты лабораторных обследований больного); протокола наблюдений (возможных консилиумов, консультаций с коллегами); дневника наблюдений (ежедневные записи в истории болезни); фотографирование или фотозаписей.

Контроль наблюдения осуществляется разными способами: проведением разговора с участниками ситуации; обращением к документам, связанным с данным событием; верификацией результатов.

Отчет о наблюдении должен содержать: тщательную документацию о времени, месте и обстоятельствах производственного наблюдения; информацию о роли наблюдателя в коллективе, способе наблюдения; характеристику наблюдаемых лиц; подобное описание наблюдаемых факторов; собственные заметки и интерпретации наблюдателя.

2. Опрос как метод сбора первичной социальной информации

а) Определение: опрос — это метод сбора первичной вербаль

ной информации от респондентов, полученными метода

ми непосредственными — интервью, собеседование или

опосредованным — анкетирование.

б) Основные фразы опроса: а) адаптация с целью создания у

респондента мотивации ответить на вопросы и подготовки

его к исследованию; б) собственно опрос.

в) Типы и виды вопросов: любой исследователь, в том числе

врач, проводя анамнез, должен сгруппировать все свои вопросы в три типа (вида):

- Функционально-психологические вопросы используются

для снятия напряжения, для перехода от одной темы к другой, а также для снятия нежелательных установок, возникающих у респондентов. Например, поступив в палату, новый больной первым делом осведомится у соседей по

койке о том, какой "хороший" или "плохой" врач ведет их

палату. Врач должен быть готов к снятию неадекватного к

себе отношения со стороны своих пациентов.

- Вопросы — фильтры — предназначено для выяснения, от

носится ли респондент к той группе людей, для которых

предназначен вопрос.

- Контрольные вопросы используются с целью проверки полученных данных.

г) Последовательность вопросов!

Любой исследователь (в том числе врач) должен позаботится о логичности и последовательности задаваемых вопросов. Предлагаем следующую схему:

Первый вопрос — это вопрос — фильтр, который выясняет, осведомлен ли опрашиваемый о проблеме вообще и думал ли он о ней (например, больной о своей болезни).

Второй вопрос — выясняется, как опрашиваемый в общем относится к данной проблеме.

Третий вопрос — предназначен для получения ответов по конкретным моментам проблемы.

Четвертый вопрос — помогает выяснить причины взглядов опрашиваемого.

Пятый вопрос — направлен на выявление силы этих взглядов, степени субъективной веры, убежденности.

д) Виды и разновидности опроса — анкета и интервью.

Факторы, влияющие на эффективность анкеты:

- группа факторов — установка респондента относительно целей исследования (их значимость в глазах респондента); установка

респондента к организации, проводящей исследование; общие социальные установки и ценности ориентации респондента, связанные с его социальным статусом, уровнем развития, степенью социализации.

- группа факторов — мотивизация респондента дать интересу

ющую исследователя информацию; общее развитие респондента;

информированность респондента относительно обсуждаемых в исследовании явлений и тем.

— Для эффективности анкеты учитывают следующие требования:

В последние годы в больничных отделениях стал активно использоваться метод анкетного опроса больных. Даже беглый взгляд иногда позволяет зафиксировать, что эти анкеты часто составлены врачами социологически неверно, что сказывается на объективности ответов опрашиваемых. Поэтому предлагаем следующий уровень социологических требований:

- все вопросы и высказывания в анкете должны пониматься

и интерпретироваться всеми респондентами одинаково;

- формулировка вопросов должна поддерживать в респонденте мотивизацию дать интересующую исследователя информацию;

- формулировка вопросов должна учитывать возможность

неосведомленность респондентов об интересующем исследователя объекте, а также возможное отсутствие у респондента интересующих исследователя мнений и установок;

—формулировка вопросов анкеты должна учитывать то возможное обстоятельство, что часть респондентов неспособно адекватно доминировать переживания и мысли.

в) Возможные ошибки в формировании вопросов анкеты

- ошибки неоднозначной интерпретации вопросов;

- ошибки мотивизации, формулировки вопросов;

- ошибки в информативности респондентов;

- ошибки структурированности вопросов.

г) При интервью соблюдают следующие условия

- место и обстановку проведения интервью (собеседования);

- пол и возраст интервьюера;

- внешний вид интервьюера, его личные качества;

- темп интервью;

- психологическая совместимость интервьюера и респондента;

- регистрация ответов опрашиваемого.

ЛЕКЦИЯ 32

ЛОГИКА СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА КОЛЛЕКТИВОВ

План:

- Структура коллектива.

2.Методы структурного анализа коллективов.

Вопрос 1. СТРУКТУРА КОЛЛЕКТИВА.

1. Определение: структура коллектива подразделяется на два вида — формальную и неформальную организации, складывающиеся из производственных и внепроизводственных отношений. По мнению социологов, внепроизводственные отношения более объективны, т.к. основываются на личностном качестве людей. В производственной сфере человек показывает себя только с одной стороны — профессиональной. Вне производственной сфере человек может раскрыться с самых неожиданных сторон — проявить свои таланты, способности, энергию, чисто человеческие качества, систему ценностей и пр., что не всегда возможно в рамках производства.

Место, роль и социальная значимость личности в микро- и макроколлективе могут быть различными. Так, студент легче адаптировался на курсе и оказался совершенно неадаптированным в своей группе. Причины могут быть разные. Каждому надо знать пространство или возможности своего адаптирования.

Изучение любого коллектива следует начинать с анализа его формальной и неформальной структуры.

Вопрос 2. МЕТОДЫ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА КОЛЛЕКТИВОВ

а) Социометрический опрос — это изучение внугриколлектив-ных и межколлетивных связей путем выявления отношений между членами коллектива. Он предполагает изучение психологических расстояний между членами коллектива, которое выражается тремя типами отношений: — выбор — когда с вами хотят сотрудничать; — отклонение — когда уклоняются от встречи или конфликта с вами; опускание — когда вы не заслуживаете внимания в лице коллектива. Крайней формой опускания является остракизм — полное психологическое невосприятие (несовместимость) коллективом данной личности. Причины этого явления могут быть разные — как отрицательные, так и положительные. Например: личность по своим низким профессиональным и особенно морально-психологическим качествам оказалась недостойной всего коллектива. Как и наоборот: по тем же качествам она оказалась выше коллектива или некоторых авторитетов коллектива. В обоих случаях личность может изгоняться из коллектива. Позиция социологов и психологов: если личность попала в ситуацию остракизма по первой причине, ей следует уйти из коллектива. Если она оказалась в этой ситуации по второй причине — можно уйти и показать свои качества в достойном коллективе. Решение остаться в этом коллективе при всех гонениях принимают только незаурядные личности с сильной волей, смело вступающие в борьбу за свое место и достоинство с позиции "один против всех". Как правило, это борьба упорная, долгая. К конечному успеху данному личность ведут два пути — постепенное переструктурирование коллектива (с увеличением своих союзников) и постоянный профессиональный рост и самоутверждение ее в производственной и внепроизводственной сферах (достижение успеха, социально значимые результаты).

б) Процедура самоисследования своего места в коллективе име

ет несколько этапов:

- личность должна определиться в той проблеме, по отношению к которой она хочет знать мнение (отношение)

коллектива;

- личность входит в прямой контакт с членами коллектива,

должна вызывать в них доверие к себе, повышает психологическую готовность коллектива в решении своей задачи;

- индивидуальная работа с членами коллектива;

- осмысление полученной информации на основе объективного анализа, проверка надежности полученных результатов;

- собственные выборы, рекомендации самому себе, выработка

дальнейшей стратегии и тактики. Желательно всю полученную информацию перенести на социометрическую карточку;

- графический метод — основывается на графическом изображении связей между членами коллектива выборочно.

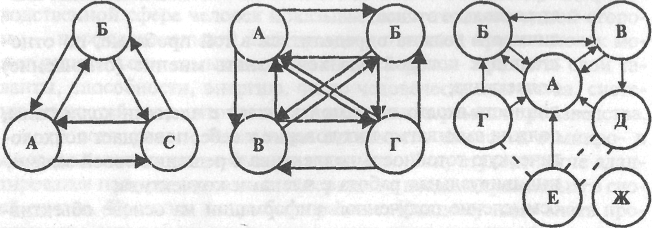

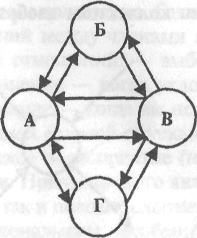

в) Виды коммуникаций между членами коллектива изображаются:

активная связь пассивная связь активная и пассивная

(экстраверты) (интраверты) связь

В данном случае рассматриваются энергетические потенции, а не нравственные качества личности. Часто допускается психологическая ошибка, когда явление принимается за сущность: "активный — значит умный", "часто внимательный к тебе — значит нравственный" и т.п.

г) Интенсивность связей в коллективе изображается:

Изолированная личность — Я. Это личность не имеет друзей и поддержки в коллективе как в производственный так и во внепроизводственной сферах.

Диада — Я — ОНА. (ОН). Это связь между двумя членами коллектива. Это самая минимальная связь, когда личность поддерживается всего одним человеком во всем коллективе.

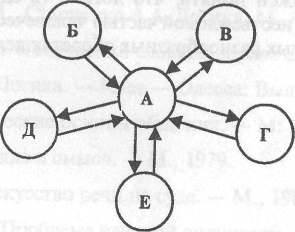

Триада, тетрада и другие виды связи состоящие из большого числа (группировки, круг друзей и т.п.).

В третьем случае: Ж — надо вывести из коллектива; Е и Д испытывают взаимную неприязнь одного из них — перевести в другой коллектив; А — надо сохранить как ядро коллектива для его эмоционально-психологической целостности, ОН — носитель норм и традиций, без него коллектив распадается.

"круговая порука" — сильный вид связи, цепь разрывается тяжело

Этот вид связи отражает автоматическую форму кооперации в коллективе и является каналом информационной связи.

.

Г и Е — самые слабые звенья в коллективе

.

Звезда" — А — авторитет, лидер, однозначно признанный