Учебное пособие написано в соответствии с новым Государственным образовательным стандартом Министерством высшего образования РФ предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей вузов isbn 5-241-00024-0

| Вид материала | Учебное пособие |

- Учебное пособие предназначено для студентов утис дистанционной формы обучения. Оно, 1727.53kb.

- Учебное пособие Чебоксары 2007 удк 32. 001 (075. 8) Ббк ф0р30, 1513.98kb.

- Учебное пособие для студентов непсихологических специальностей Челябинск, 1874.35kb.

- Учебное пособие для вузов / Г. Р. Колоколов. М.: Издательство «Экзамен», 2006. 256, 66.37kb.

- Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей, 2052.38kb.

- Учебное пособие написано в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами, 331.09kb.

- Учебное пособие для студентов специальности 271200 «Технология продуктов общественного, 2012.38kb.

- Учебное пособие предназначено для студентов вузов, учащихся техникумов, для педагогов, 10828.6kb.

- Учебное пособие предназначено для студентов вузов естественнонаучных, технических, 4646.64kb.

- Основы электропривода технологических установок, 78.63kb.

М

одели классовой структуры общества

одели классовой структуры обществаВ настоящее время существует большое количество моделей классовых структур, причем социологи сейчас приходят к мнению, что в современном обществе основа этих структур остается неизменной, а меняются лишь отдельные структурные единицы в зависимости от культурных, экономических, структурных и других особенностей каждого общества. При этом определение классовых позиций индивидов осуществляется с помощью сложных индексов, оценивающих позиции индивидов по многим измерениям (в нашем случае это статусный профиль).

Среди моделей стратификации, принятых в западной социологии, наиболее известной следует считать модель У. Уотсона, которая явилась результатом исследований, проведенных в ЗО-х гг. в США. Следует сказать, что все современные западные модели классовой структуры общества в той или иной степени содержат элементы модели ■Уотсона.

При проведении исследования Уотсон и его коллеги первоначально ориентировались на достаточно простую трехзвенную систему классового разделения общества: высший класс, средний класс, низший класс. Однако результаты исследования показали, что целесообразно внутри каждого из этих укрупненных классов выделить промежуточные классы. В итоге модель Уотсона приобрела следующий окончательный вид:

- Высший-высший класс составляют представители

влиятельных и богатых династий, обладающих весь

ма значительными ресурсами власти, богатства и

престижа в масштабах государства. Их положение

столь прочно, что практически не зависит от конку

ренции, падений курса ценных бумаг и других со

циально-экономических изменений в обществе.

Очень часто представители этого класса даже не зна

ют точно размеров своих империй.

- Низший-высший класс составляют банкиры, видные

политики, владельцы крупных фирм, которые до-

Социология

252

стигли высших статусов в ходе конкурентной борьбы или благодаря различным качествам. Они не могут быть приняты в высший-высший класс, так как либо считаются выскочками (с точки зрения представителей высшего-высшего класса), либо не имеют достаточного влияния во всех областях деятельности данного общества. Обычно представители этого класса ведут жесткую конкурентную борьбу и зависят от политической и экономической ситуации в обществе.

стигли высших статусов в ходе конкурентной борьбы или благодаря различным качествам. Они не могут быть приняты в высший-высший класс, так как либо считаются выскочками (с точки зрения представителей высшего-высшего класса), либо не имеют достаточного влияния во всех областях деятельности данного общества. Обычно представители этого класса ведут жесткую конкурентную борьбу и зависят от политической и экономической ситуации в обществе.- Высший-средний класс включает в себя преуспеваю

щих бизнесменов, наемных управляющих фирмами,

крупных юристов, врачей, выдающихся спортсме

нов, научную элиту. Представители этого класса не

претендуют на влияние в масштабах государства,

однако в довольно узких областях деятельности их

положение достаточно прочно и устойчиво. В сво

их областях деятельности они обладают высоким

престижем. О представителях данного класса обыч

но говорят как о богатстве нации.

- Низший-средний класс' составляют наемные работ

ники — инженеры, средние и мелкие чиновники,

преподаватели, научные работники, руководители

подразделений на предприятиях, высококвалифи

цированные рабочие и т. д. В настоящее время этот

класс в развитых западных странах наиболее много

числен. Основные его устремления — повышение

статуса в рамках данного класса, успех и карьера. В

связи с этим для представителей данного кла&са

очень важным моментом является экономическая,

социальная и политическая стабильность в обще

стве. Выступая за стабильность, представители это

го класса являются основной поддержкой существу

ющей власти.

- Высший-низший класс составляют в основном наем

ные рабочие, которые создают прибавочную сто

имость в данном обществе. Являясь во многих отно

шениях зависимым от высших классов в отношении

253

Глава V. Социальная стратификация

получения средств к существованию, этот класс на протяжении всего времени своего существования боролся за улучшение условий жизни. В те моменты, когда его представители осознавали свои интересы и сплачивались для достижения целей, условия существования их улучшались.

получения средств к существованию, этот класс на протяжении всего времени своего существования боролся за улучшение условий жизни. В те моменты, когда его представители осознавали свои интересы и сплачивались для достижения целей, условия существования их улучшались.6. Низший-низший класс составляют нищие, безработные, бездомные, иностранные рабочие и другие представители маргинальных групп населения.

Опыт использования модели Уотсона показал, что в представленном виде она в большинстве случаев неприемлема для стран Восточной Европы и России, где в ходе исторических процессов складывалась иная социальная структура, существовали принципиально иные статусные группы. Однако в настоящее время, в связи с изменениями, происшедшими в нашем обществе, многие элементы структуры Уотсона могут быть использованы в ходе изучения состава социальных классов России. Например, социальная структура нашего общества в исследованиях Н. М. Римашевской выглядит следующим образом:

- «Общероссийские элитные группы», соединяющие об

ладание собственностью в размерах, сопоставимых

с крупнейшими западными состояниями, и сред

ствами властного влияния на общероссийском уров

не.

- «Региональные и корпоративные элиты», обладающие

значительными по российским масштабам состоя

нием и влиянием на уровне регионов и секторов

экономики.

- Российский «верхний средний класс», обладающий

собственностью и доходами, обеспечивающими за

падные стандарты потребления; притязаниями на

повышение своего социального статуса и ориенти

рующийся на сложившуюся практику и этические

нормы хозяйственных взаимоотношений.

- Российский «динамический средний класс», обладаю

щий доходами, обеспечивающими удовлетворение

Социология

254

среднероссийских и более высоких стандартов потребления; относительно высокой потенциальной адаптированностью, значительными социальными притязаниями и мотивациями, социальной активностью и ориентацией на легальные способы ее проявления.

среднероссийских и более высоких стандартов потребления; относительно высокой потенциальной адаптированностью, значительными социальными притязаниями и мотивациями, социальной активностью и ориентацией на легальные способы ее проявления.- «Аутсайдеры», характеризующиеся низкой адапта

цией и социальной активностью, невысокими дохо

дами и ориентацией на легальные способы их полу

чения.

- «Маргиналы», характеризующиеся низкой адаптаци

ей и асоциальными и антисоциальными установка

ми в своей социально-экономической деятельности.

- «Криминалитет», обладающий высокой социальной

активностью и адаптацией, но при этом вполне ра

ционально действующий вопреки легальным нор

мам хозяйственной деятельности.

Как можно заметить, модель Римашевской во многих чертах схожа с моделью Уотсона. Прежде всего это отмечается в отношении значения «динамического среднего класса», который находится в стадии формирования, что во многом влияет на существование значительной социальной нестабильности в современной России1.

Социальная стратификация российского общества

Основные изменения в социальной стратификации российского общества в XX в. До революции 1917 г. в России официальным было сословное, а не классовое деление населения страны. Оно подразделялось на два основных сословия — податных (крестьяне, мещане) и неподатных (дворянство, духовенство). Внутри каждого сословия были

Ф

ролов С. С. Социология. М., 1999. С. 234—235.

ролов С. С. Социология. М., 1999. С. 234—235.255

Глава V. Социальная стратификация

более мелкие сословия и слои. Государство предоставляло им определенные права, закрепленные законодательством. Сами права гарантировались сословиям лишь постольку, поскольку они выполняли определенные повинности в пользу государства. Государственный аппарат, чиновники регулировали отношения между сословиями.

более мелкие сословия и слои. Государство предоставляло им определенные права, закрепленные законодательством. Сами права гарантировались сословиям лишь постольку, поскольку они выполняли определенные повинности в пользу государства. Государственный аппарат, чиновники регулировали отношения между сословиями.Согласно переписи 1897 года, все население страны, а это 125 млн россиян, распределялось на следующие сословия: дворяне — 1,5% от всего населения, духовенство — 0,5; купцы — 0,3; мещане — 10,6; крестьяне — 77,1; казаки — 2,3%. Первым привилегированным сословием в России считалось дворянство, вторым —духовенство. Остальные сословия не являлись привилегированными. Те дворяне, которые были землевладельцами, составляли особую группу — класс помещиков.

Постепенно классы появляются внутри других сословий. Некогда единое крестьянство на рубеже веков расслоилось на бедняков (34,7%), середняков (15%), зажиточных (12,9%), кулаков (1,4%), а также мало- и безземельных крестьян, вместе составлявших одну треть. Неоднородным образованием были мещане — средние городские слои, включавшие мелких служащих, ремесленников, кустарей, студентов; и т. д. Из их среды и из крестьянства выходили русские промышленники, мелкая, средняя и крупная буржуазия. Казачество представляло собой привилегированное военное сословие, несшее службу на границе.

К 1917 г. процесс классообразования не завершился, напротив, он только начался. Главная причина — отсутствие адекватной экономической базы: товарно-денежные отношения находились в зачаточной форме, как и внутренний рынок страны. Они не охватили основную производительную силу общества — крестьян, которые даже после столыпинской реформы так и не стали свободными фермерами. Рабочий класс численностью около 10 млн человек не состоял из потомственных рабочих, многие являлись полурабочими, полукрестьянами. К концу XIX в. промышленный переворот не был полностью завершен. Ручной труд так и не был вытеснен машинами, даже в 80-е гг. XIX в. на его

Социология

256

долю приходилось 40%. Буржуазия и пролетариат не стали основными классами общества.

долю приходилось 40%. Буржуазия и пролетариат не стали основными классами общества.Октябрьская революция разрушила старую социальную структуру российского общества. А новую назвали бесклассовой. Так оно и было на самом деле, поскольку уничтожалась объективная и единственная база для возникновения классов — частная собственность. Начавшийся процесс классообразования был ликвидирован на корню.

Социальная стратификация реального социализма принципиально отличалась от сложившихся исторических типов. В своих явных и учитываемых параметрах она была искусственной и конструировалась под высокую цель достижения социальной справедливости, которая понималась как гарантированный государством объем и уровень потребления. Характер потребления обусловливался такими социально-учетными параметрами, как прописка и место жительства, должность, занятость в более или менее важной отрасли народного хозяйства.

Новая социальная стратификация, в целом сложившаяся в 40-е гг., основывалась на распределительных отношениях, а не на отношении к собственности, к средствам производства. Несомненными ее достоинствами были стабильность и определенность: отношения между социальными стратами (или, точнее, для данной системы — социальными группами) полностью определялись и контролировались государством. Содержание государственной социальной политики составляло формирование квот, норм, системы доплат и компенсаций. Такая деятельность в условиях реального социализма эквивалентна рыночным механизмам регулирования. А дефицит благ, товаров и услуг, сопровождающий ранжированное распределение, создавал особые центростремительные силы и структурировал население и рабочую силу, управленческий аппарат. Смысл и цель социальной активности состояли в том, чтобы, устроившись определенным образом, можно было «достать» и «получить». Социально-учетные группы определялись в территориальном, отраслевом и должностном аспектах. Хотя при этом официально провозглашалось, что социальная структура советского общества состоит из

257

Глава V. Социальная стратификация

двух классов (рабочих и крестьян) и прослойки (интеллигенции). При этом если классы определялись по отношению к двум формам собственности (государственной и колхозно-кооперативной), также провозглашенными (в Конституциях СССР 1936 г. и 1977 г.), то для принадлежности к интеллигенции достаточно было иметь высшее образование.

двух классов (рабочих и крестьян) и прослойки (интеллигенции). При этом если классы определялись по отношению к двум формам собственности (государственной и колхозно-кооперативной), также провозглашенными (в Конституциях СССР 1936 г. и 1977 г.), то для принадлежности к интеллигенции достаточно было иметь высшее образование.Принято считать, что высшим и правящим классом советского общества был особый новый класс — номенклатура, куда входили те, кто состоял в штатной номенклатуре партийных органов — руководители предприятий, строительства, транспорта, сельского хозяйства, обороны, науки, культуры, министерств и ведомств. Общая их численность составляла около 750 тыс. человек, а с членами семей численность правящего класса номенклатуры в СССР доходила до 3 млн, т. е. от 1,5% всего населения.

Социальная структура современного российского общества как система групп и слоев (по Т. И. Заславской). Современные представления о факторах, критериях и закономерностях стратификации российского общества позволяют выделить слои и группы, различающиеся как социальным статусом, так и местом в процессе реформирования российского общества. Согласно принятой академиком Т. И. Заславской гипотезе, российское общество состоит из четырех социальных слоев: верхнего, среднего, базового и нижнего, а также десоциализированного «социального дна». Под верхним слоем понимается прежде всего реально правящий слой, выступающий в роли основного субъекта реформ. К нему относятся элитные и субэлитные группы, занимающие наиболее важные позиции в системе государственного управления, в экономических и силовых структурах. Их объединяют факт нахождения у власти и возможность оказывать прямое влияние на процессы реформ.

Второй слой назван средним, во-первых, с учетом его положения на социальной шкале и, во-вторых, потому что он является зародышем «среднего слоя» в западном понимании этого термина. Правда, большинство его представителей не обладают ни обеспечивающим личную незави-

9 Социология

Социология

258

симость капиталом, ни уровнем профессионализма, отвечающим требованиям постиндустриального общества, ни высоким социальным престижем. К тому же пока этот слой слишком малочислен, чтобы служить гарантом социальной стабильности. Однако полноценный средний слой в России может сформироваться лишь на основе социальных групп, образующих сегодня соответствующий про-тослой. Это мелкие предприниматели, полупредприниматели, менеджмент средних и небольших предприятий, среднее звено бюрократии, старшие офицеры, наиболее квалифицированные специалисты и рабочие.

симость капиталом, ни уровнем профессионализма, отвечающим требованиям постиндустриального общества, ни высоким социальным престижем. К тому же пока этот слой слишком малочислен, чтобы служить гарантом социальной стабильности. Однако полноценный средний слой в России может сформироваться лишь на основе социальных групп, образующих сегодня соответствующий про-тослой. Это мелкие предприниматели, полупредприниматели, менеджмент средних и небольших предприятий, среднее звено бюрократии, старшие офицеры, наиболее квалифицированные специалисты и рабочие.Базовый социальный слой очень массивен. Он охватывает более двух третей российского общества. Его представители обладают средним профессионально-квалификационным потенциалом и относительно ограниченным трудовым потенциалом.

К базовому слою относится основная часть интеллигенции (специалистов), полуинтеллигенция (помощники специалистов), служащие из технического персонала, работники массовых профессий торговли и сервиса, а также большая часть крестьянства. Хотя социальный статус, менталитет, интересы и поведение этих групп различны, их роль в переходном процессе достаточно сходна. Это, в первую очередь, приспособление к изменяющимся условиям с целью выжить и по возможности сохранить достигнутый статус.

Структура и функции нижнего слоя, замыкающего основную, социализированную часть общества, представляются наименее ясными. Отличительными чертами его представителей являются низкий деятельностныи потенциал и неспособность адаптироваться к жестким социально-экономическим условиям переходного периода. В основном этот слой состоит либо из пожилых, малообразованных, не слишком здоровых и сильных людей, не заработавших достаточных пенсий, либо из тех, кто не имеет профессий, а нередко и постоянного занятия; безработных, беженцев и вынужденных мигрантов из районов межнациональных конфликтов. Определить данный слой можно на основе таких признаков, как очень низкий личный и семейный

259

Глава V. Социальная стратификация

доход, низкий уровень образования, занятие неквалифицированным трудом или отсутствие постоянной работы.

доход, низкий уровень образования, занятие неквалифицированным трудом или отсутствие постоянной работы.Что касается социального дна, то главной его характеристикой служит изолированность от институтов большого общества, компенсируемая включенностью в специфические криминальные и полукриминальные институты. Отсюда замкнутость социальных связей преимущественно рамками самого слоя, десоциализация, утрата навыков легитимной общественной жизни. Представителями «социального дна» являются преступники и полупреступные элементы — воры, бандиты, торговцы наркотиками, содержатели притонов, мелкие и крупные жулики, наемные убийцы, а также опустившиеся люди — алкоголики, наркоманы, проститутки, бродяги, бомжи и т. д.

В заключение можно сказать, что социально-классовая структура строится на основе неравенства с учетом такой характеристики, как гетерогенность. Система неравенства формируется исходя из базовых параметров общества, к которым относятся доход, происхождение, должность, власть, образование и другие ранговые показатели. Близость социальных статусов приводит к образованию социальных слоев, которые помимо разницы в вознаграждениях имеют разные установки, нормы поведения, идеалы и т.д.

Социальные слои можно объединить в социальные классы, которые обладают определенным отношением к средствам производства, собственной субкультурой и возможностями для занятия более привлекательных социальных статусов. Классовая структура общества обладает уникальными специфическими чертами и подвержена изменениям в ходе общественного развития.

Социология 260

С

оциальная мобильность

оциальная мобильностьКлассификация мобильности

Понятие социальной мобильности, используемое в социологических исследованиях неравенства, означает перемещение индивидов между различными уровнями социальной иерархии, определяемой обычно с точки зрения широких профессиональных или социально-классовых категорий. Степень социальной мобильности часто используется как показатель степени открытости и подвижности общества. В рамках исследований мобильности рассматриваются уровни и образцы мобильности («близкая» — между смежными иерархическими ступенями и «дальняя» — между отдаленными), а также то, на какие позиции кто перемещается, и что определяет отбор при перемещении. Интергенерационная межпоколенная мобильность указывает на отношение позиций индивидов к позициям их родителей, а интрагенерационная — на соотношение позиций, занимаемых одним и тем же индивидом в различные моменты его трудовой жизни.

Все социальные перемещения личности или социальной группы включают в процесс мобильности. Согласно определению П. Сорокина, «под социальной мобильностью понимается любой переход индивида, или социального объекта, или ценности, созданной или модифицированной благодаря деятельности, от одной социальной позиции к другой».

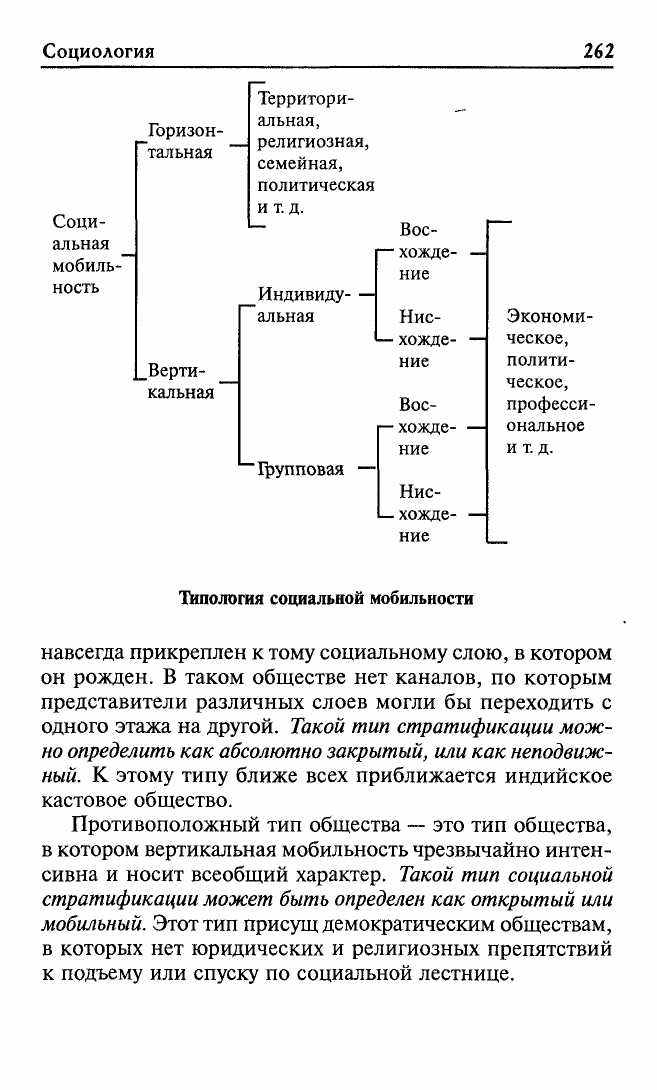

П. Сорокин различает два типа социальной мобильности: горизонтальную и вертикальную. Горизонтальная мобильность — это переход индивида или социального Объекта от одной социальной позиции к другой, лежащей на том же уровне, например переход индивида из одной семьи в другую, из одной религиозной группы в другую, а также смена места жительства. Во всех этих случаях индивид не меняет социального слой, к которому он принадлежит, или социального статуса. Но наиболее важным процессом является вертикальная мобильность, представ-

261 Глава V. Социальная стратификация

л

яющая собой совокупность взаимодействий, способствующих переходу индивида или социального объекта из одного социального слоя в другой. Сюда входит, например, служебное повышение (профессиональная вертикальная мобильность), существенное улучшение благосостояния (экономическая вертикальная мобильность) или переход в более высокий социальный слой, на другой уровень власти (политическая вертикальная мобильность).

яющая собой совокупность взаимодействий, способствующих переходу индивида или социального объекта из одного социального слоя в другой. Сюда входит, например, служебное повышение (профессиональная вертикальная мобильность), существенное улучшение благосостояния (экономическая вертикальная мобильность) или переход в более высокий социальный слой, на другой уровень власти (политическая вертикальная мобильность).Общество может возвышать статус одних индивидов и понижать статус других. И это понятно: одни индивиды, обладающие талантом, энергией, молодостью; должны вытеснять с высших статусов других индивидов, не обладающих этими качествами. В зависимости от этого разли-' чают восходящую и нисходящую социальные мобильности, или социальный подъем и социальное падение. Восходящие течения профессиональной, экономической и политической мобильности существуют в двух основных формах как индивидуальный подъем, или инфильтрация индивидов из низшего слоя в высший, и как создание новых групп индивидов с включением группа высший слой рядом с существующими группами этого слоя или вместо них. Аналогично нисходящая мобильность существует в форме как выталкивания отдельных индивидов с высоких социальных стансов на более низкие, так и понижения социальных статусов целой группы. Примером второй формы нисходящей мобильности может служить падение социального статуса профессиональной группы инженеров, которая некогда занимала весьма высокие позиции в нашем обществе, или снижение статуса политической партии, теряющей реальную власть. По образному выражению П. Сорокина, первый случай упадка напоминает падение человека с корабля; второй — корабль, затонувший со всеми находящимися на борту.

Вертикальная составляющая социальной мобильности имеет большое значение, так как определяет тип человека.

Теоретически можно предположить существование общества, в котором вертикальная социальная мобильность равна нулю. Это значит, что внутри такого общества отсутствуют восхождения и нисхождения, каждый индивид