I. Анализ внешних и внутренних факторов, определяющих развитие Иркутской области

| Вид материала | Документы |

- Университет Кафедра «Социально-культурный сервис и туризм», 983.32kb.

- Закон иркутской области, 66.97kb.

- Словарь по дисциплине Менеджмент Анализ внешних факторов, 285.16kb.

- Анализ основных требований к организационному управлению. Анализ процесса разработки, 220.11kb.

- Анализ результатов деятельности школы в 2007-2008 учебном год, 1290.43kb.

- Положение об областном конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах» Общие положения, 59.95kb.

- Правительство иркутской области постановление от 20 декабря 2010 г. N 336-пп о "молодежном, 265.21kb.

- Программа развития лицея позволяет своевременно реагировать на изменение внешних, 154.17kb.

- Положение о «молодежном правительстве» Иркутской области Глава Общие положения, 166.23kb.

- Законодательное собрание иркутской области постановление, 1044.05kb.

Потенциал развития: ресурсы Иркутской области

Природно-сырьевые ресурсы

Лесные ресурсы

Площадь земель лесного фонда Иркутской области около 70 млн га. В ведении лесохозяйственных предприятий, подведомственных Иркутскому управлению лесами Рослесхоза, находится 95,4% общей площади земель лесного фонда. На долю всех других фондодержателей приходится 4,6%, или 3,2 млн га. В лесах преобладают хвойные породы деревьев. Лиственница занимает 30% насаждений, сосна — 26%, кедр — 12%, ель — 6%, пихта — 3%. Наряду с хвойными породами встречаются лиственные: береза — 13%, осина — 6%, на долю кустарников приходится 6% лесопокрытой площади.

Среднегодовой прирост древесины в Иркутской области оценивается в 50–70 млн м3, а ее общие запасы более 9 млрд м3 (11% общероссийских запасов).

Ископаемые ресурсы

Уголь. В пределах Иркутской области известны четыре угленосных бассейна — Иркутский, Пойменно-Черемшанский, южная часть Тунгусского и Прибайкальский. Ресурсы ископаемых углей в области на 01.01.2000 года — 46 млрд тонн, из которых балансовые запасы по кат. А+В+С1 составляют 8,2 млрд тонн, запасы кат. С2 — 6,2 млрд тонн. Основной объем добычи производится на трех месторождениях Иркутского бассейна: Черемховском, Азейском, Мугунском.

Нефть. Прогнозные геологические ресурсы нефти и конденсата в пределах Иркутской области оцениваются в 7,5 млрд тонн, извлекаемые — 2,5 млрд тонн. Балансовые запасы на всех открытых к настоящему времени месторождениях составляют по категориям С1+С2 — 242 млн тонн (10–15% прогнозных ресурсов области), из них 201,6 млн тонн сосредоточены на Верхнечонском нефтяном месторождении. Подготовленные запасы Верхнечонского месторождения позволяют за короткий период довести добычу нефти до 7–10 млн тонн в год.

Природный газ. Его балансовые запасы на всех разведанных месторождениях оцениваются более чем в 1,5 трлн м3, что также составляет 10–15% потенциальных ресурсов Иркутской области.

Газ в основном метановый (80–90%), с высоким содержанием этана (до 6%) и гелия (0,1–0,5%), среднее содержание пропана — 2%, бутана — 1%. Высокое содержание этана и гелия предопределяет использование газа не только для топливно-энергетического потребления, но и для целей химической промышленности, в частности для дальнейшего развития Ангаро-Усолье-Саянского химического комплекса.

Широкомасштабная добыча газа в Иркутской области пока не ведется. В небольших объемах осуществляется только опытно-промышленная эксплуатация Марковского месторождения. Наиболее перспективным для промышленного освоения является Ковыктинское газоконденсатное месторождение, крупнейшее на востоке России. Подготовленные запасы газа Ковыктинского месторождения позволяют добывать, по разным оценкам, от 25 до 37 млрд куб. м в год в течение 30 лет. Особенностью этого месторождения является высокое содержание гелия (0,25%) и гомологов метана — этана (4,9%), пропана (1,08%), бутана (0,58%), являющихся ценным сырьем для химической промышленности.

Железная руда. К настоящему времени в пределах Иркутской области разведаны десятки месторождений и несколько перспективных железорудных проявлений, сосредоточенных в четырех рудных районах: Ангаро-Илимском, Ангаро-Чунском, Ангаро-Катском и Иркутно-Китойском. Суммарные прогнозные ресурсы железных руд оцениваются десятками миллиардов тонн. А общие балансовые запасы руд по категориям А+В+С1+С2 достигают почти 2 млрд тонн.

Золото. Иркутская область по добыче золота занимает третье-четвертое место в России (10% от общероссийской добычи), золото до настоящего времени извлекается исключительно из россыпей. Более 95% золота области добывается в Бодайбинском районе, за 150 лет из его недр извлечено примерно 1200 тонн учтенного металла. Государственным балансом запасов на территории области учтено 320 россыпных и 6 рудных объектов. По подготовленным запасам рудного золота область занимает первое место. Область обладает крупнейшей в России концентрацией рудного золота, включающей разведанные месторождения Сухой Лог, голец Высочайший, Вернинское, Первенец, оцененные Догалдынское, Центральное, Юбилейное, Невское, Кавказ, Ергожу, Гурбей и около 40 перспективных рудопроявлений. Объем добычи золота в 2002 году составил 16 тонн, что является рекордным показателем за весь период добычи золота

Редкие металлы. Иркутская область богата запасами редкоземельных руд. Их проявления известны в Восточных Саянах и Патомском нагорье. Особый промышленный интерес представляет уникальная по качеству сырья Саянская редкоземельная провинция, где выявлено и оценено 11 комплексных месторождений и проявлений редких металлов — тантала, ниобия, цезия, рубидия, лития, а также апатитового сырья.

Водные ресурсы

В пределах области имеются колоссальные запасы озерной, речной и подземной пресной и минеральной воды. Самым большим в мире хранилищем питьевой воды является оз. Байкал — крупнейшее озеро планеты. В нем содержится 23 тыс. км3 чистейшей пресной воды, что составляет 80% общероссийских и 20% мировых запасов поверхностных пресных вод. Всего в Иркутской области 67 тыс. рек, речушек и ручейков общей протяженностью 310 тыс. км.

Кроме поверхностных в Иркутской области имеются значительные запасы подземных вод, как минеральных (с минерализацией более 2 г/л), так и питьевых (до 1 г/л). Их общие прогнозные ресурсы оцениваются в 500–1000 м3/с. В настоящее время суммарный водозабор из подземных горизонтов не превышает 4,5 м3/с, что составляет всего 0,5% возможного.

В пределах области разведано 230 источников и скважин с минеральной водой, которую целесообразно применять для лечебно-оздоровительных и рекреационных целей. Воды минеральных целебных источников Иркутской области не уступают по своим качествам водам источников знаменитых здравниц Северного Кавказа.

Уникальный ресурс: Байкал

Байкал является не только крупнейшим пресноводным озером России, но и самым древним и глубоким озером планеты. Его возраст около 25 млн лет, но у него нет никаких признаков старения, как у многих озер мира, большинство из которых живет 10–15 тысяч лет, а затем заполняется осадками, заболочивается и исчезает. Максимальная зафиксированная эхолотами глубина Байкала — 1637 метров. Для сравнения напомним, что предельная глубина озера Танганьика — 1435 м, Иссык-Kуля — 702 м. Наибольшая глубина Kаспийского моря — 1025 м. Байкал — озеро тектонического происхождения, результат разломов и передвижений земной коры, зависящих от напряжения внутри самой земли.

Байкал — горное озеро, его уровень выше уровня мирового океана на 445 метров. Оно со всех сторон окружено горами, имеющими разные высоты и несколько вершин. Северное и северо-западное побережье озера обрамлены Приморским и Байкальским хребтами.

Неповторимость Байкала облекалась в поэтические формы, его название на разные языки переводится как «золотое» — по-алтайски, «северное» — по-китайски, «огненное» — по-бурятски, «богатое» — по-якутски.

Общий объем водных запасов озера составляет 23 600 км3. Это около 20% пресных озерных вод планеты (во всех пресных озерах мира содержится 123 тыс. км3 воды) и более 80% пресных озерных вод России. В Байкале воды больше, чем во всех пяти Великих американских озерах вместе взятых (22 725 км3).

Основные свойства байкальской воды коротко можно охарактеризовать следующими словами: в ней очень мало растворенных и взвешенных минеральных веществ, ничтожно мало органических веществ, много кислорода. Минерализация вод Байкала — 96,4 мг/л, в то время как во многих других озерах она доходит до 400 мг/л и более.

Байкал — не только очень чистое, но и самое прозрачное озеро на всем свете. Весной, после освобождения озера ото льда, прозрачность его воды достигает 40 м — в десятки раз больше, чем в большинстве озер. В это время года Байкал поражает таким звонко-синим цветом воды, что от нее невозможно оторвать глаз.

В Байкале водится более 2600 видов и разновидностей животных и более 1000 видов растительных организмов. Время от времени открывают новые виды. Есть основания полагать, что в настоящее время науке известны только 70–80% видов живых организмов, населяющих воды Байкала. В былые времена, когда наука еще не находилась в коматозном состоянии, в среднем открывали 10 новых организмов в год. Около 40% растений и около 85% видов животных, обитающих в открытом Байкале, эндемичны, т. е. встречаются только в Байкале. Живые организмы в озере Байкал распространены от поверхности до максимальных глубин.

В озере насчитывается 58 видов рыб. Наиболее известные: омуль, сиг, хариус, таймень, осетр, голомянка, ленок. На побережье Байкала произрастает около 2000 видов растений. На берегах гнездится 200 видов птиц. В Байкале встречается уникальное, типично морское млекопитающее — байкальская нерпа. Предполагается, что она попала в Байкал из Ледовитого океана в ледниковый период по Енисею и Ангаре. В настоящее время в озере насчитывается несколько десятков тысяч нерп. Летом в центральной и северной частях озера их можно видеть довольно часто.

Байкалу присвоен статус «Участка Всемирного Наследия» ЮНЕСКО. С учетом того, что развитие экономики на Байкале ограничено действующим законодательством России, одним из основных направлений экономического развития является экологически безопасный туризм. Байкал и прилегающие к нему территории в настоящее время становятся крупнейшим туристским регионом Восточной Сибири, привлекающим туристов не только из России, но и из зарубежных стран. Число посетителей на Байкале растет ежегодно, причем основной поток посетителей приезжает летом. Большой потенциал развития имеет также зимний туризм. Зимой Байкал замерзает, его лед имеет особый цветовой оттенок. Колоссальным туристским ресурсом является природа Байкала и история народов, издревле живущих на его берегах.

Рисунок 12. Сравнение Байкала с другими озерами

Источник: Исаченко А. Г., Шляпников А. А. Природа мира: Ландшафты. М., 1989

Площадь Байкальской природной территории (БИТ) (386 тыс. км2) превышает суммарную площадь всех заповедников и национальных парков России (317 тыс. км2).

Площадь участка всемирного природного наследия (УВПН) составляет 89 тыс. км2, включает озеро Байкал (31,5 тыс. км2), ООПТ (25,2 тыс. км2), другие территории (32,3 тыс. км2).

Непосредственно к побережью Байкала примыкают 12 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе 3 заповедника, 2 национальных парка, 6 заказников. Кроме них на Байкальской природной территории расположено еще 23 ООПТ, находятся более 400 памятников природы.

Байкальская рифтовая зона является уникальным геологическим регионом и характеризуется высокой сейсмоактивностью.

Человеческий капитал

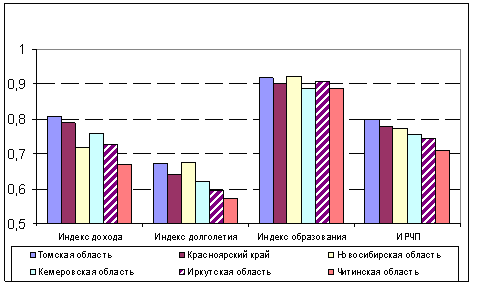

Значение ИРЧП за период 2001–2004 годов выросло с 0,737 до 0,744, причем этот рост произошел только за счет индекса дохода (рост с 0,689 до 0,726), в то время как значение индекса долголетия даже снизилось (с 0,614 до 0,597), а индекс образования остался неизменным (0,908)3.

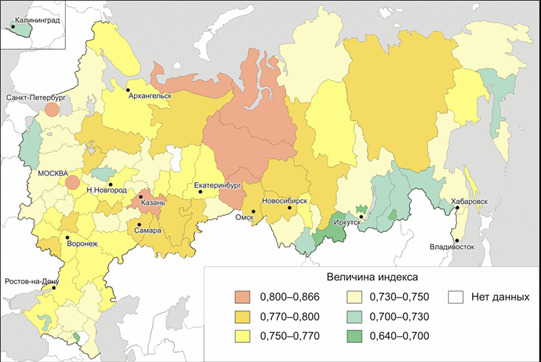

Рисунок 13. Индекс развития человеческого потенциала, 2004

Источник: Независимый институт социальной политики

Вставка 1. Индекс развития человеческого потенциала

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) разработан для сравнения стран и публикуется в ежегодных докладах Программы развития ООН с 1990 года. При этом для подсчета ИРЧП используются промежуточные индексы дохода, долголетия и образования. Содержательный смысл этих показателей таков: чем они ближе к единице, тем выше возможности для реализации человеческого потенциала благодаря росту образования, долголетия и дохода. Диапазон значений ИРЧП в «Докладе о развитии человека за 2004 год» — от 0,956 в Норвегии до 0,273 в Сьерра-Леоне (данные за 2002 год). Порогом высокого уровня развития человеческого потенциала является значение 0,800. В группу развитых входят 55 стран, Россия по ИРЧП занимает 57-е место (в 2001 году — 63-е место) с индексом 0,795 (в 2001 году — 0,779), оставаясь в группе среднеразвитых стран.

Рисунок 14. Индексы социального развития Иркутской области, 2005

Источник: Независимый институт социальной политики

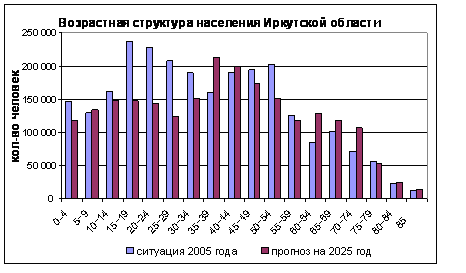

По прогнозным разработкам4, численность населения Иркутской области в перспективе будет снижаться. Численность населения в трудоспособном возрасте к 2015 году сократится по сравнению с 2005 годом на 194,1 тыс. человек, а к 2025 году еще на 119,6 тыс. человек. В дальнейшем ожидается еще более резкое естественное выбытие населения в трудоспособном возрасте. Данная ситуация объясняется высокой долей населения в возрастах 45–55 лет и 15–24 года, которая наблюдается в данный момент, а также резким спадом рождаемости в 90-х годах прошлого века, что привело к ситуации, когда выбывающие работники не заменяются молодым поколением. Данная ситуация характерна и для всей России в целом. Естественное выбытие населения на период до 2020 года будет составлять 2–3% за каждые пять лет. В дальнейшем будет наблюдаться увеличение темпов естественного выбытия населения.

Рисунок 15. Возрастная структура населения

Источник: Росгосстат, расчет ЦСР «Северо-Запад»

Для решения демографического кризиса уже недостаточно просто бороться со смертностью, так как существующая ситуация привела к тому, что сокращение населения к 2025 году как минимум на 8–10% неизбежно, что не является особенно критичным, однако анализ возрастной структуры показывает, что в дальнейшем возможен серьезный демографический кризис в связи с тем, что через 15–20 лет в составе населения будет превалировать население в возрасте 40–55 лет. Поэтому на данный момент еще есть возможность смягчить данный кризис. Повышение рождаемости и борьба со смертностью может помочь стабилизировать ситуацию в долгосрочной перспективе.

Смертность в Иркутской области на 2004 год выше, чем в среднем по России — 1653,8 человека против 1596 на 100 тыс. человек населения (в 2005 — уже 1703,4 на 100 тыс.). Наибольший процент в структуре причин смертности имеют болезни системы кровообращения (48%). Наряду с этим среди основных причин смертности населения существенную долю занимают несчастные случаи, отравления и травмы — 19% в 2005 году. В этом сегменте причин относительно 2004 года возросло число погибших от убийств и транспортных травм (103,5% и 102,2% соответственно). Этот показатель в Иркутской области превышает среднероссийский почти в три раза, что свидетельствует о крайнем неблагополучии криминогенной и транспортной обстановки в области.

Вставка 2. Теория роста Р. Солоу

Теория экономического роста, активно развивающаяся с 50-х годов XX века с работ нобелевского лауреата Р. Солоу, показывает, что при отсутствии так называемого технического прогресса долгосрочный темп роста экономики совпадает с темпом роста численности населения. Как следствие, при уменьшающейся численности населения становится крайне тяжело поддерживать высокие темпы экономического роста. Современная теория роста концентрируется на важности технического прогресса для долгосрочного роста. Прежде всего, технический прогресс связывают с ростом «человеческого капитала», а именно с повышающимися знаниями людей и, что наиболее важно, с возрастающей эффективностью использования этих знаний. Короткая продолжительность жизни населения снижает эффективность использования человеческого капитала, что приводит к снижению темпов роста экономики в долгосрочной перспективе.

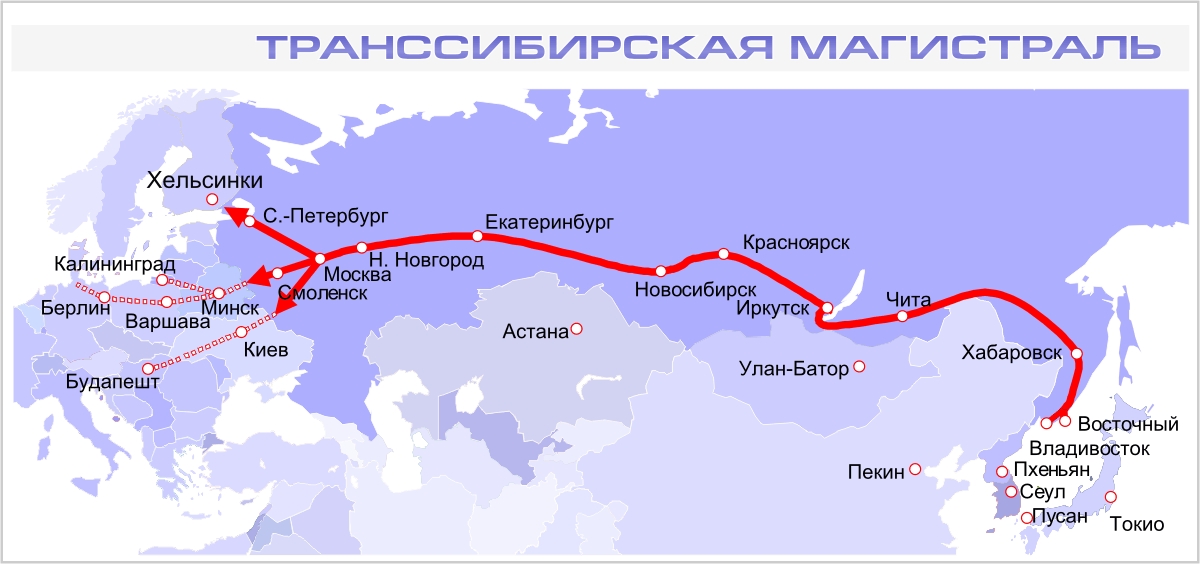

Железные дороги как базовая инфраструктура

Технические возможности Транссиба позволяют сейчас перевозить до 100 млн тонн грузов в год, в том числе 200 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и Центральную Азию. В перспективе (при использовании мощностей БАМа) объем этих перевозок может составлять до 1 млн единиц в год5. По Транссибу перевозится более 50% внешнеторговых и транзитных грузов.

Рисунок 16. Схема Транссибирской магистрали

Источник: ЦСР «Северо-Запад»

За 2004 год суммарный объем контейнерных перевозок по Транссибирской магистрали составил 386,95 тыс. в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), в т. ч. транзит 155,4 тыс. ДФЭ, экспорт — 118,6 тыс. ДФЭ, импорт — 113 тыс. ДФЭ. В международном сообщении за 2004 год проследовало 3247 контейнерных поездов. Общий объем перевозок грузов в контейнерах по Транссибу из стран АТР в Западную Европу составил 155,7 тыс. контейнеров в ДФЭ против 117,2 тыс. в 2003 году и 70,6 тыс. в 2002 году.

В 2005 году суммарный объем перевозок составил 388,3 тыс. контейнеров ДФЭ (в том числе 139,2 тыс. — импорт, 124,8 тыс. — транзит и 124,3 тыс. — экспорт). В сообщении Россия — Китай перевезено 134,9 тыс. контейнеров (2004 год — 121,1 тыс. контейнеров). Более 65% из них перевезено через порт Восточный, 25% — через погранпереход Забайкальск. Из Республики Корея в Россию в 2005 году перевезено 139,8 тыс. контейнеров ДФЭ (импорт — 50,4 тыс., транзит — 85,1 тыс. и экспорт — 4,2 тыс.).

Таким образом, в 2005 году по отношению к 2004 году объем перевозок контейнеров практически не изменился, при этом произошло сокращение контейнерного транзита. Общий объем перевозок по Транссибу в 2006 году составил примерно 80 млн тонн.

Транспортировку большей части экспорта Иркутской области выполняет Восточно-Сибирская железная дорога: это дешевле, чем на самолете, и быстрее, чем морским путем. С начала года железная дорога отгрузила 38,7 млн тонн грузов, причем больше трети из них (13,6 млн) были экспортными.

Но «переквалификация» Южного хода (Карымская–Забайкальск, Забайкальская железная дорога), рассматривавшегося как основной маршрут транспортировки российской нефти в КНР, — первый, но довольно явный симптом того, что железная дорога будет реструктуризировать экспортные перевозки. По участку Карымская–Забайкальск сейчас, например, экспортируют лес, рудный концентрат, лом черного и цветного металлов. Развитие газовой отрасли может несколько изменить структуру топливных грузов, а альтернативой должно быть увеличение транзитных перевозок, перевозки сырьевых ресурсов зоны БАМа, а также растущие объемы переработки.

В целом потребность в развитии железнодорожного транспорта зависит от реализуемых проектов освоения сырьевых запасов региона, развития транспортных коридоров и увеличение транзита, а также роста экономики внутри региона.