При поддержке Комитета программы по Глобальной Безопасности и Сотрудничеству Совета по Исследованиям в области Социологии (ssrc) Вступление

| Вид материала | Исследование |

- Введение, 234.92kb.

- I. введение, 424.45kb.

- «milex 2011», 43.32kb.

- Молодежь за здоровый образ жизни, 24.96kb.

- Программа поддержки гражданского общества «диалог» реализуется Советом по Международным, 987.98kb.

- Приказ Минтранса РФ от 30 июня 1998, 45.34kb.

- Рекомендации совместного заседания совета Общественной палаты Ивановской области, 437.11kb.

- «Об утверждении Программы обеспечения общественной безопасности на территории Феодосийского, 72.7kb.

- Программы развития агропромышленного комплекса тамбовской области, реализуемого при, 161.37kb.

- Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1343 (2001), 2425.08kb.

1998 – по настоящее время председатель Международной конференции «Женщины за жизнь без войн и насилия!».

Пятин Валерий Евгеньевич. Руководитель службы изучения общественного мнения Союза «Женщины Дона».

1947 года рождения. Имеет более 30 публикаций по социологии образования.

Aктивисты Союза «Женщины Дона» – интервьюеры:

Шепеленко Людмила Ивановна

Катасонова Наталья Александровна

Скрябина Елена Юрьевна

Янголенко Лариса Владимировна

Павличенко Людмила Ивановна

Баласанова Юлия Анатольевна. 1981 год рождения. Студентка 4 курса факультета журналистики Ростовского государственного университета. Провела несколько контент-анализов Российской прессы.

Группа психологов Союза «Женщины Дона» за десятилетнюю историю Союза реализовала не один общественно значимый проект.

- Беликова Наталья Константиновна

- Кондрат Галина Валерьевна

- Самарская Галина Алексеевна

- Замшина Галина Трофимовна

– активные участницы проектов «Социально-психологическая реабилитация военнослужащих» (2000–2001), «Региональный Ресурсный Центр» (2001–2002). Война в Чечне породила волну травмированных людей. Активистки Союза не ограничились проведением мероприятий по реабилитации травмированных, а решили установить связь со всеми организациями, решающими эти проблемы в Южном Федеральном округе, изучить и обобщить опыт их работы, объединить усилия неправительственных организаций.

Научные консультанты:

Новикова Эльвира Евгеньевна. Кандидат исторических наук.

Работала в институте социально-политических исследований АН СССР, Научном центре конфликтов.

Сфера научных интересов – положение женщин в СССР и зарубежных странах, феминистские исследования.

Автор монографий, статей, брошюр, изданных в России, США, Швейцарии, Швеции, Финляндии.

1986-1990 гг. – член Комитета экспертов ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин.

Участвовала в работе ряда международных конференций (1980 – Копенгаген, 1985 – Найроби) ООН, МОТ, ЮНЕСКО по правам женщин.

Читала лекции по положению женщин в Финляндии, Швеции, США, Италии, Польше, ФРГ и других странах.

Член международной ассоциации политических наук, секция «Женщины и политика».

Консультант ряда женских НКО России. С Союзом «Женщины Дона» работает с момента его основания – с 1993 года.

Здравомыслов Андрей Григорьевич. Доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института комплексных социальных исследований Российской АН.

Работы по социологии конфликта:

Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса: Учебное пособие для студентов Вузов. 2-е издание, доп. – М.: Аспект-Пресс, 1995;

- Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. – М.: Аспект-Пресс, 1996;

- Здравомыслов А.Г. Осетино-ингушский конфликт: перспективы выхода из тупиковой ситуации. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1998. – 128 с.

Маслова Ольга Михайловна. Кандидат социологических наук, сотрудник Института социологии Российской АН. Имеет публикации по методике социологических исследований, сбору и анализу социологической информации.

2. Характеристика исследования «Чеченские женщины в вооруженном конфликте 1994-2000 гг.»

Тема социологического исследования «Чеченские женщины в вооруженном конфликте 1994-2000 гг.». не является случайной для Союза «Женщины Дона». Союз существует с 1993 года. Тогда мы смотрели на мир другими глазами и даже не предполагали, что через год станем говорить о войне и мире. И что эта проблема станет ключевой в работе нашей организации. Что мы станем той силой, которая способна рассказать людям правду о том, что на самом деле происходит на Северном Кавказе. С 1995 года при Союзе «Женщины Дона» работает Комитет по защите прав человека: защита прав военнослужащих, призывников и их родителей. В 1996 году Союз «Женщины Дона» выступил инициатором и организатором Международной постоянно действующей конференции «Женщины за жизнь без войн и насилия!», которая в настоящее время является неформальной сетевой общественной организацией, не имеющей фиксированного членства. Конференция в своих программных документах и конкретной деятельности опирается на основные положения Платформы действий, принятой Четвертой Всемирной Конференцией по положению женщин (Пекин, 1995 год). В Ростове-на-Дону проведено три Форума постоянно действующей Конференции, в ходе которых разработаны и приняты:

- Программа действий по направлению «Женщины за мирное решение межнациональных конфликтов» (ноябрь 1996 года),

- Проект – программа «Построение мира после конфликта» (январь 1998 год),

- Проект – программа «Миротворческий потенциал гражданского общества и его влияние на процесс урегулирования конфликта на Кавказе» (апрель 2001 года).

Программа и проекты содержат анализ причин межнациональных конфликтов, определяют роль женщин в достижении национального согласия (мира), постановку задач, стратегические и конкретные действия по всем приоритетным направлениям: культура мира ненасилия; предотвращение и ненасильственное разрешение межнациональных конфликтов, противоречий; психосоциальная адаптация и реабилитация всех категорий лиц со стрессовыми и постстрессовыми расстройствами.

В работе Конференций приняли участие более 500 представителей неправительственных организаций (НПО) из десяти стран мира.

С 1998 года реализуется программа «Дагестан – центр миротворчества», в рамках которой проведены исследования общественно-политической и этнографической ситуации в Дагестане, поиски эффективных путей миротворческой деятельности: применения методов народной дипломатии с учетом местной специфики, исторически сложившейся этнической ситуации.

В 1998 г. была инициирована программа психосоциальной реабилитации участников вооруженных конфликтов «Очищение воина», которая сегодня переросла в новое направление «Подготовка добровольных помощников психологов из числа учителей Чеченской республики».

В апреле 2001 г. мы создали у себя службу изучения общественного мнения. Социологическое исследование «Чеченские женщины в вооруженном конфликте 1994-2000 гг.» явилось естественным продолжением той большой миротворческой работы, которую Союз «Женщины Дона» проводил в последние годы. Наш практический опыт лег в основу программы исследования и того свода вопросов, ответы на которые мы хотели найти. Первый вариант составленной нами анкеты содержал более 350 вопросов. После семинара, в котором приняла участие группа чеченских женщин, и опробования анкеты, мы сократили ее вдвое. И, тем не менее, в ходе исследования нами получен такой огромный фактический материал, который будет еще долго осмысливаться нами.

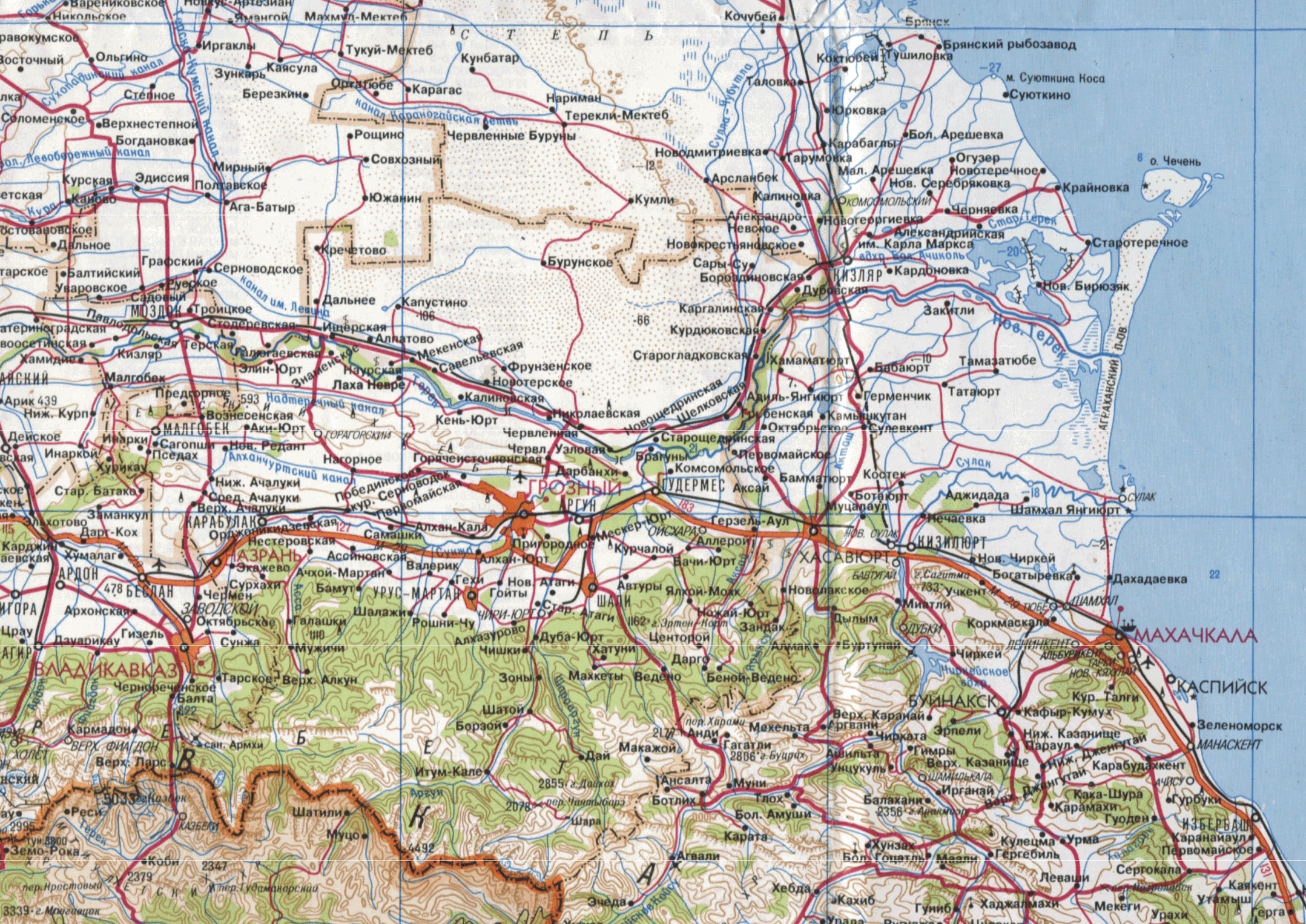

Наше исследование репрезентативно по отношению к той части чеченских женщин, которые в наибольшей степени пострадали от военных действий. Наши интервьюеры в октябре 2001 – феврале 2002 года провели формализованный опрос чеченских женщин, проживавших в лагерях вынужденных переселенцев в Аки-Юрт, Карабулаке, Орджоникидзевской (Ингушетия), Грозном и Рошни-Чу (Чечня). Было опрошено 257 респонденток.

Был проведен экспертный опрос военнослужащих, принимавших участие в антитеррористической операции в Чечне (из 50 военнослужащих ответить согласились 19 человек). Была произведена почтовая рассылка 50 анкет по установленным адресам солдатских матерей, прошедших долгий путь поиска своих пропавших сыновей в Чечне (возвратилось 24 анкеты).

Нами были организованы и проведены:

- фокус группы, посвященные выяснению мотивационной структуры миротворческой деятельности чеченских женщин;

- 16 глубинных интервью, темой которых стала семейная история чеченских женщин за время двух периодов «чеченской войны» 1994-1996 и 1999-2001 гг.;

- контент-анализ российской прессы «Женщины и война в Чечне».

Анкета чеченской женщины состоит из 165 вопросов сгруппированных в 15 смысловых блоков, отражающих следующие темы:

- социально-демографические сведения о респонденте;

- информация о тейповой принадлежности респондента;

- как затронул вооруженный конфликт респондента лично (оценка фактора насилия);

- вопросы к вынужденным переселенкам;

- оценка бытовых условий жизни (разговор о жилье);

- оценка экономического положения чеченской женщины;

- положение чеченской женщины в семье, взгляды чеченской женщины на воспитание детей;

- оценка политического положения чеченской женщины;

- воспоминания о Казахстане;

- оценка деятельности общественных организаций;

- оценка роли религиозных организаций, их отношения и участия в событиях;

- оценка взаимоотношения с соседями;

- оценка административных и представительных органов местного самоуправления и их структур;

- оценка роли политических сил;

- оценка информационного пространства.

Анкета солдатской матери содержит 139 вопросов, из которых 22 вопроса являются оригинальными, а 117 совпадают с вопросами из анкеты чеченской женщины. Блочная структура анкеты аналогична анкете чеченской женщины.

Анкета военнослужащего российской армии содержит 92 вопроса, из которых 74 аналогичны вопросам из анкеты чеченской женщины, но адаптированы к анкете эксперта.

Первая группа интервьюеров Союза «Женщины Дона» выехала в Ингушетию в конце октября 2001 года. Дожди, туманы, распутица, холодные сырые вечера – такой погодой встретили наших интервьюеров Ингушетия и Чечня. Тем разительнее выглядела теплота человеческих встреч в лагерях вынужденных переселенцев.

Поразила интервьюеров чистота в палатках, которая находилась в разительном противоречии с погодой и бытовыми условиями для ее поддержания, прежде всего связанных с недостаточным водоснабжением лагерей вынужденных переселенцев.

Интервьюерам помогали чеченские женщины, которые приняли участие в работе Новочеркасского семинара в начале октября 2001 года и сотрудники международных организаций. Чаще всего интервьюеры упоминают Датский совет по беженцам, который помогал им транспортом и предоставлял свои палатки для проведения интервью. Это отметили все интервьюеры без исключения.

Были случаи и недружелюбного отношения со стороны чеченских женщин к интервьюерам, но они носили единичный характер.

Чеченские женщины охотно шли на диалог, активно отвечали не только на закрытые, но и на открытые вопросы анкеты.

Были и проблемы в общении, связанные с языковым и образовательным барьерами для отдельной части респонденток. В общении с некоторыми респондентками пришлось прибегать к помощи переводчиков.

Интервьюеры отметили, что на вопросы вызывавшие затруднения респондентки давали пространные ответы, «целые жизненные истории», поэтому на интервью одной чеченской женщины, как правило, уходило до 40 минут.

Наиболее «острыми» для респонденток оказались вопросы:

- о тейповой принадлежности

- о кризисе мировоззрения

- о некоторых формах насилия

- об отношении к институтам демократии.

Практически все интервьюеры отметили, что чеченские женщины первоначально с недоумением встречали вопрос о тейповой принадлежности (уклонилась от ответа каждая пятая респондентка), давали понять, что это глубоко личное, об этом не стоит спрашивать. Но в ходе интервью меняли свое отношение, и уже спокойнее реагировали на подобные вопросы.

В целом же, ситуацию опроса можно охарактеризовать как спокойную и доброжелательную. Чувствовалось, что чеченские женщины доверяют интервьюерам Союза «Женщины Дона», охотно идут на контакт, стремятся выговорится, подробно рассказать о своих проблемах и ожиданиях мира.

3. Социально-демографические характеристики чеченских женщин, принявших участие в опросе.

По возрасту респондентки распределились следующим образом:

Не ответили на вопрос 0 (0.00%)

| | Число ответов | % от числа опрошенных | % от числа ответивших |

| 20-25 лет | 34 | 13.23 | 13.23 |

| 26-30 лет | 48 | 18.68 | 18.68 |

| 31-40 лет | 92 | 35.80 | 35.80 |

| 41-50 лет | 64 | 24.90 | 24.90 |

| 51-60 лет | 11 | 4.28 | 4.28 |

| старше 60 | 8 | 3.11 | 3.11 |

По образованию:

Не ответили на вопрос 2 (0,78%)

| | Число ответов | % от числа опрошенных | % от числа ответивших |

| высшее | 51 | 19,84% | 20,00% |

| незаконченное высшее | 15 | 5,84% | 5,88% |

| среднее специальное | 72 | 28,02% | 28,24% |

| среднее | 96 | 37,35% | 37,65% |

| незаконченное среднее | 11 | 4,28% | 4,31% |

| начальное | 5 | 1,95% | 1,96% |

| без образования | 5 | 1,95% | 1,96% |

По семейному положению:

Не ответили на вопрос 1 (0.39%)

| | Число ответов | % от числа опрошенных | % от числа ответивших |

| 1 – замужем (в т.ч. гражданский брак) | 151 | 58,75% | 58,98% |

| 2 – не замужем | 49 | 19,07% | 19,14% |

| 3 – вдова | 37 | 14,40% | 14,45% |

| 4 – в разводе или проживаете отдельно | 19 | 7,39% | 7,42% |

По наличию детей:

Не ответили на вопрос 2 (0.78%)

| | Число ответов | % от числа опрошенных | % от числа ответивших |

| нет детей | 55 | 21,40% | 21,57% |

| один ребенок | 30 | 11,67% | 11,76% |

| двое детей | 51 | 19,84% | 20,00% |

| трое и больше детей | 119 | 46,30% | 46,67% |

Более 60% детей в возрасте до 12 лет. В семье каждой пятой респондентки воспитываются приемные дети, ставшие сиротами за время войны.

2.72% наших респонденток ответили: «Живу одна». 73,44% проживают с группой детей и родственников 5 человек и больше.

Вопрос о принадлежности к тейпу, у многих респонденток вызвал удивление. Тейповые, родовые отношения, казалось бы, отмирают, и уже не играют большой роли в жизни чеченского общества. Однако анализ таблиц сопряженности некоторых вопросов выявил, что женщины, воспитывающие сирот, не отвергают влияние тейповых связей на социальные отношения в чеченском обществе. Их позиция, видимо, объясняется тем, что воспитание сироты – большая ответственность, и она по плечу тем, кто может рассчитывать на поддержку родственников, тейпа.

Чеченский тейп – это общность людей, связанных между собой кровным родством по отцовской линии. Каждый из них имел свои общинные земли и тейповую гору (от названия которой часто происходило название тейпа). Кровнородственные связи у чеченцев служили целям экономического и военного единения.

Тейповая организация, является ячейкой, где формируется личность. Тейп устанавливает и поддерживает этические нормы, концентрирующиеся вокруг термина «оьздангала», означающего скромность, воспитанность, собранность, чистосердечие, обходительность. Нормы «оьздангала» предусматривают, к примеру, осуждение человека за срезанную им ради баловства ветку; заставляют чеченца сидеть, не откидываясь, не расставляя ног, не крутя головой, не рассматривать пристально женщину и т.д. Человек, следующий нормам «оьздангала», в чрезвычайных обстоятельствах должен проявить мужество и героизм. Этикетные нормы поведения предписывают младшему встать при появлении старшего, идти слева от старшего, занимать определенное место в помещении, сначала накормить гостя и т.д.

Поскольку в традиционном обществе близость территории и крови часто совпадают, то тейп правильнее называть родово-территориальной общностью. Фактически тейп – это группы нескольких родов, живущих на общей территории и находящихся между собой в отношениях социального равенства. Тейповая группа – это общность близкородственных фамилий. В селах и аулах Чечни имеются целые кварталы и улицы, где издавна живут выходцы из одного тейпа и называются они его именем.

Тейповая группа, как и семейная, выступает как целостное образование, каждый ее член стремится поддерживать ее авторитет, осуждение человека за отход от родовых и религиозных предписаний переживается и осуждается всеми ее членами.

В середине XIX века чеченское общество состояло из 135 тейпов. В настоящее время они подразделяются на горные (около 100 тейпов) и равнинные (около 70 тейпов). В нашем исследовании 81,32% респонденток – представительницы 96 тейпов. 18,68% на вопрос о тейповой принадлежности не ответили.

В чеченской тейповой номенклатуре обнаруживаются названия, основанные на территориальной принадлежности. Например, Харачой («пещера») – 1,56% респонденток, Хьачарой («сливовая долина») – 2,33% респонденток, Шарой («ледник») – 1,95% респонденток, и т.д.

Имеются тейпы, чьи названия составлены по производственному признаку, по названиям ремесел. Например, Пешхой («печеделатели») – 3,11% респонденток, Дешни («золотых дел мастера») – 1,95% респонденток, Хой («стражники») – 1,17% респонденток, и т.д.

Существует также условное деление тейпов на «чистые» и «смешанные». На звание «чистых» претендуют исконно чеченские тейпы (более 20), называвшиеся «нохчмакхой», которые населяли район близ горы Нашхо, а затем расселились по всей Чечне (Беной – 3,50% респонденток, Центорой – 0,78% респонденток, Курчалой – 0,78% респонденток, и др.). В ассимилированные или «смешанные» тейпы вошли иноплеменники (Гуной – имеющий родство с терскими казаками – 1,56% респонденток, Дзумсой – с грузинами – 1,17% респонденток, Варандой – с хевсурами – 1,17% респонденток, Харачой – с черкессами – 1,56% респонденток).

В настоящее время представители одного тейпа живут рассредоточено. Крупные тейпы распределены по всей территории Чечни. Наиболее многочисленными тейпами являются:

Беной – 70-80 тыс. человек, наибольшее число представителей этого тейпа проживают в Урус-Мартановском и Ножай-Юртовском.

Представители тейпа Беной составляют до семидесяти процентов чеченской диаспоры за пределами Чечни. Из 257 опрошенных нами женщин 3,50% указали на свою принадлежность к этому тейпу.

Аккинцы – 70-80 тыс. человек, наибольшее число представителей данного тейпа проживают в Ачхой-Мартановском районе Чечни, а также в Хасавюртовском и Новолакском районах Дагестана. К этому тейпу принадлежат 1,17% наших респонденток.

Чинхо – 40-45 тыс. человек, наибольшее число представителей тейпа проживают в Грозненском и Урус-Мартановском районах республики. К этому тейпу принадлежат 3,50% наших респонденток.

Гендергеной – 20-25 тыс. человек, проживающих в основном в Надтеречном и Урус-Мартановском районах. К этому тейпу принадлежат 1,17% наших респонденток.

Аллерой – 20-25 тыс. человек. Основные районы проживания – Шалинский, Ножай-Юртовский.

Эрсеной – 20-25 тыс. человек. Основные районы проживания – Ножай-Юртовский и Шалинский.

Сейчас респондентки – вынужденные переселенки, как правило, не имеющие работы (70%). Но в мирном прошлом почти все они были трудоустроены, имели работу.