Урок по учебному плану. Тема урока по учебно-тематическому плану

| Вид материала | Урок |

- Урок по учебному плану. Тема урока по учебно-тематическому плану, 61.51kb.

- Урока по учебно тематическому плану, 149.34kb.

- Урок по учебному плану Тема урока по учебно-тематическому плану «Новое время: Встреча, 131.58kb.

- Задачи: сделать доступным для индивидуального восприятия учеников мир ахматовских стихов, 21.78kb.

- Тема: «Солнце, растения и мы с вами», 184.88kb.

- Урок №65 ( по учебному плану) Тема: «Эпоха великих географических открытий», 63.47kb.

- Конспект учебного занятия «Географическое положение Австралии», 42.35kb.

- Урок геометрии и информатики. Тема урока по учебному плану: Построение правильных многоугольников, 131.04kb.

- Учебного занятия Предмет: литература, элективный курс регионального компонента «Литература, 85.33kb.

- Рабочая программа учебной дисциплины тактика Сил рсчс и го (наименование дисциплины, 325.53kb.

Конспект учебного занятия с использованием ЦОР

«Открытая биология 2.6.»

Предмет: биология. Животные. 7 класс.

Место занятия в структуре образовательного процесса: урок по учебному плану.

Тема урока по учебно-тематическому плану: Способы передвижения животных. Полости тела.

Форма урока: комбинированный урок.

Цели урока:

- познакомить учащихся с основными типами движения животных;

- показать эволюционное направление в изменении способов движения;

- сформировать представление о полости тела, ее видах и значении, об эволюционном направлении в изменении типов полостей тела животных;

- продолжить формирование отношения к компьютеру как к средству обучения;

- повышение ИКТ компетентности учащихся;

- продолжить формирование навыков обобщения знаний в виде таблицы, навыков работы с интерактивными моделями как виртуальным отображением реальных процессов и явлений.

Оборудование: кабинет биологии, компьютер, мультимедийный проектор, экран, компьютерный курс «Открытая биология», раздаточный материал (бланки урока).

Ожидаемые результаты:

- Усвоение учащимися материала об основных способах передвижения животных;

- вывод связи способа передвижения в зависимости от среды обитания и о постепенном усложнении и эволюции способов передвижения животных;

- усвоение учащимися что такое первичная и вторичная полости тела, а также у каких животных они встречаются;

- развитие у учащихся навыков работы с интерактивными курсом «Открытая биология 2.6.» с целью использования его для самостоятельной работы.

Этапы урока:

- Организационный момент (пояснение цели и структуры занятия, формы его проведения) – 3-4 минуты.

- Актуализация знаний о покровах тела и опорно-двигательной системы животных с использованием интерактивных моделей и рисунков в форме работы по карточкам и индивидуального опроса – 8-10 минут.

- Изучение нового материала:

1) мини конференция, чтение докладов с использованием учащимися интерактивных моделей, рисунков и фотографий из курса «Открытая биология 2.6.»;

2) рассказ учителя с элементами беседы, используя интерактивные модели, рисунки и фотографии из курса «Открытая биология 2.6.»;

3) самостоятельная работа учащихся с бланками урока – 20 минут.

- Закрепление знаний. Фронтальная беседа – 5-10 минут.

- Домашнее задание – 2 минуты

Описание конспекта урока с четкими указаниями по использованию материалов ЦОРа №9 «Открытая биология 2.6.»:

I Организационный момент (пояснение цели и структуры занятия, формы его проведения).

II Актуализация знаний

1. Работа по карточкам (рис. 5.6.3.1. Строение речного рака; рис. 6.6.2.1 Скелет птицы; рис. 6.5.4.1. Скелет черепахи)

1. В чем преимущества и недостатки наружного скелета?

2. Перечислить отделы позвоночника млекопитающих.

1. В чем различия осевого скелета высших и низших хордовых?

2. Перечислить части скелета передней конечности млекопитающих.

1. В чем различия в строении скелета земноводных и пресмыкающихся?

2. Перечислить части скелета задней конечности млекопитающих.

2. Индивидуальный опрос:

- Каковы особенности строения скелета птицы в связи с приспособленностью к полету?

- Какие кости входят в пояс передних конечностей земноводных?

- Какую роль играют органические и минеральные вещества в составе кости?

- Расскажите о строении позвонка.

III Изучение нового материала (лекция с элементами беседы)

В течении изучения нового материала о способах передвижения животных учащиеся самостоятельно заполняют бланки урока:

Ф.И. учащегося _________________

Класс__________________________

Таблица «Способы передвижения животных»

| Одноклеточные или многоклеточные | Тип, класс | Среда обитания | Приспособления для передвижение | Способ передвижения |

| | | | | |

Выводы:1.

2.

Доклад 3

Движение – одно из основных свойств всех живых организмов. Движение может происходить как на уровне одной клетки, или отдельного органа, так и на уровне целого организма. Тип передвижения всего организма с одного места на другое называется локомоцией. Растениям свойственно передвижение на клеточном или органном уровне, в отличии от них, животным свойственно перемещение всего организма в поисках пищи, воды, благоприятных условий жизни. У большинства животных в процессе эволюции выработались сложные локомоторные системы, которые позволяют им успешно искать и добывать пищу, защищаться от врагов. Кроме того, перемещаясь, животные расселяются, осваивают новые местообитания, находят половых партнеров. Лишь некоторые животные приспособились к сидячему образу жизни, тем не менее, и у них отдельные части тела отличаются большой подвижностью.

Далее учащимся предлагается выступить с докладами (каждый доклад должен быть рассчитан на 3-5 минут).

Доклад 1: Движение одноклеточных организмов (с использованием модели 10.1. «Движение беспозвоночных», рисунков 2.2.1.1. «Внутреннее строение амебы», 2.2.4.1. «Внутреннее строение инфузории-туфельки» и 2.3.1.2. «Строение эвглены зеленой»)

Для многоклеточных животных характерно движение с помощью мышц. Мышцы образованы мышечной тканью, ее главная особенность – способность сокращаться, преобразуя химическую энергию в механическую. Сокращаясь, мышцы приводят в движение системы рычагов, составляющих части скелета. Благодаря координированной работе этих рычагов, животное перемещается.

Некоторые мышцы не участвуют в передвижении всего организма, но обеспечивают передвижение веществ внутри тела (сердечная мышца, гладкая мускулатура в стенках сосудов, мускулатура желудка и кишечника и т.д.).

Доклад 2: Способы передвижения кишечнополостных (с использованием рисунков 5.2.1.3. «Строение медузы» и 5.2.2.1. «Гидроидные»).

Доклад 3: Движение плоских, круглых и кольчатых червей (с использованием модели 10.1. «Движение беспозвоночных», рисунков 5.3.1.1. «Строение планарии», 5.4.1.1. «Строение аскариды», 5.5.2.1. «Строение дождевого червя», 5.5.2.2. «Многощетинковые черви» и 5.5.2.3. «Малощетинковые черви»).

Доклад 4: Способы передвижения моллюсков (с использованием рисунков 5.5.3.1. «Внутреннее строение моллюсков», 5.5.4.4. «Двустворчатые», 5.5.4.6. «Брюхоногие», 5.5.4.9. и 5.5.4.10 «Головоногие»).

Доклад 5: Передвижение членистоногих (с использованием рисунков 5.6.3.1. «Строение речного рака», 5.6.4.3. «Внешнее строение кузнечика» и моделей 5.2. «Жизненный цикл бабочки» и 10.1 «Движение беспозвоночных»).

Способы движения позвоночных животных учащиеся вспоминают, отвечая на вопросы учителя с использованием рисунков 10.1.4.1. «Летучи рыбы», 10.1.5.1. «Подъемная сила крыла», 10.1.5.2. «Полет лебедя», 10.1.5.3. «Парящий коршун», 10.1.5.4. «Белка летяга», 10.5.5. «Прыжки кенгуру» и модели 10.2. «Движение рыб, лягушек и змей».

Вопросы учителя во время лекции:

- За счет каких мышц происходит движение рыб?

- Как обеспечивается подъемная сила крыла птицы?

- Какие способы локомоции характерны для млекопитающих в различных средах жизни?

У всех высших многоклеточных животных формируется полость тела – целом. Это пространство межу стенками тела и внутренними органами животного. Часто это пространство заполнено жидкостью и выполняет следующие функции (записать в тетрадь):

- Является гидростатическим скелетом (поддерживает форму тела).

- Позволяет пищеварительному тракту и стенкам тела функционировать независимо друг от друга.

- Обеспечивает транспорт питательных веществ, продуктов обмена.

- Временно может накапливать продукты обмена и избыток жидкости.

- Участвует в осморегуляторных процессах в организме.

Впервые полость тела появляется у круглых червей. Эта полость образована в результате разрушения клеток паренхимы и заполнена полосной жидкостью, которая поддерживает форму тела червя, выполняет функцию транспортировки питательных веществ. Внутренние органы круглых червей свободно омываются полостной жидкостью.

Полость тела кольчатых червей выстлана одним слоем покровных клеток и заполнена полостной жидкостью. Таким образом, пищеварительная, выделительная, нервная и кровеносная системы, а так же внутренние стенки тела не омываются полостной жидкостью. Такая полость тела называется вторичной. Полость тела кольчатых червей поделена перегородками на отдельные членики-сегменты, каждый из которых поделен на парные отделы. Вследствие этого повреждение одного или нескольких колец не ведет к гибели животного, так как полостная жидкость вытекает только из поврежденных отделов полости.

У всех хордовых животных полость тела вторичная, но в отличие от кольчатых червей, она не содержит полостной жидкости, и внутренние органы свободно располагаются в полости.

IV. Закрепление знаний (фронтальная беседа):

- Каковы основные способы передвижения животных?

- Какие способы характерны только для водной среды?

- Какие движения могут совершать круглые черви? Почему?

- В чем отличие мускулатуры круглого и кольчатого червя?

- Что такое полость тела, каково ее значение?

- Что такое первичная и вторичная полость тела?

- У каких животных встречается первичная и вторичная полость тела?

V. Домашнее задание:

П. 38, ответить на вопросы.

Достигнутые результаты:

Учащиеся в основном усвоили материал об основных способах передвижения животных. Сделали выводы связи способа передвижения в зависимости от среды обитания и о постепенном усложнении и эволюции способов передвижения животных. Усвоили что такое первичная и вторичная полости тела, а также у каких животных они встречаются. Продолжили развитие навыков работы с интерактивными курсом «Открытая биология 2.6.» с целью использования его для самостоятельной работы.

Конспект учебного занятия с использованием ЦОРа

« Биология 6-11 класс»

Предмет: биология. Животные. 7 класс.

Место занятия в структуре образовательного процесса: урок по учебному плану.

Тема урока по учебно-тематическому плану: Тип Членистоногие. Классы Ракообразные, Паукообразные.

Номер урока по теме: урок (урок № в теме «.»)

Форма урока: комбинированный урок.

Цели урока: 1. выяснить какие особенности строения членистоногих позволили им расселиться почти по всей планете.

2. выявить черты сходства и различия между классами типа Членистоногих.

3. определить значение Ракообразных и Паукообразных в природе и жизни человека.

4. повышать уровень ИКТ - компетентности учащихся.

5.продолжить формирование отношения к компьютеру как к средству обучения;

6.повышение ИКТ компетентности учащихся;

7.продолжить формирование навыков общения знаний в виде таблицы, навыков работы с интерактивными моделями как виртуальным отображением реальных процессов и явлений.

Оборудование: кабинет биологии, компьютер, мультимедийный проектор, экран, компьютерный курс «Биология 6-11», раздаточный материал (коллекции «Внешнее строение речного рака»).

Ожидаемые результаты:

- развитие у учащихся навыков работы с интерактивными курсом «Биология 6-11.» с целью использования его для самостоятельной работы;

- ознакомление учащихся с внешним и внутренним строением Ракообразных и Паукообразных;

- развитие у учащихся навыков давать сравнительную характеристику систематическим группам животных (в виде таблицы).

Этапы урока:

- Организационный момент (пояснение цели и структуры занятия, формы его проведения) – 3-4 минуты.

- Актуализация знаний: фронтальный опрос .-5-7 минут.

- Изучение нового материала: лекция с элементами беседы и с использованием ЦОРа «Биология 6-11» - 25 минут.

- Закрепление знаний: фронтальная беседа , обсуждение таблицы – 5-10 минут.

- Домашнее задание – 2 минуты.

Описание конспекта урока с четкими указаниями по использованию материалов ЦОРа «Открытая биология 2.6.»:

Этапы урока:

I. Организационный момент (пояснение цели и структуры занятия, формы его проведения).

II. Актуализация знаний:

Вопросы: 1. Какова среда обитания Ракообразных и Паукообразных?

2. Какие членистоногие обитают в Челябинской области?

3. Существует ли сходство членистоногих с ранее изученными животными?

III. Объяснение нового материала (лекция с элементами беседы сопровождается показом информационных объектов (ИО) на большом экране с помощью мультимедийного проектора)

1. Введение в тему. (Беседа, представления школьников о среде обитания и внешнем строении, распространении представителей типа Членистоногих.) Коллективное обсуждение предположений и ответов.

2. Рассказ учителя (учащиеся самостоятельно заполняют предложенную учителем таблицу):

| Класс | Части тела | Кол-во пар грудных ног | Наличие и кол-во усов | Органы дыхания | Органы выделения |

| Ракообразные | | | | | |

| Паукообразные | | | | | |

Известно более 1,2 млн. видов членистоногих. По числу видов они занимают первое место среди животных. Предками членистоногих являются древние морские кольчатые черви. Населяют все среды жизни: наземно-воздушную, почвенную, водную, организменную. Основные классы: трилобиты (полностью вымерли), ракообразные, паукообразные, насекомые.

Отличительные признаки членистоногих: членистое тело, членистые конечности. Наружный скелет (кутикула) образован хитином. Хитиновый покров защищает от высыханий и механических воздействий. После отвердевания хитин не позволяет животному расти, рост происходит только во время линьки. Различают отделы тела – голову, грудь и брюшко. Конечности имеют членистое строение, представляя собой систему рычагов. Изначально каждый сегмент тела имел пару полых членистых конечностей, которые преобразовались в ротовые органы, ходильные ноги, органы плавания, жабры, паутинные бородавки и пр., или были утрачены.

Изнутри к хитиновому покрову прикреплены пучки поперечно-полосатых мышц. Нервная система состоит из надглоточных и подглоточных нервных узлов, соединенных в окологлоточное кольцо, и узлов брюшной нервной цепочки. Органы чувств у многих хорошо развиты: фасеточные глаза (состоят из отдельных глазков, каждый из которых воспринимает небольшую часть окружающего пространства), механо- и хеморецепторы, органы слуха.

Как правило, раздельнополы. Встречается размножение партеногенезом. У многих развитие с метаморфозом

Представителей класса ракообразных известно около 20 тысяч видов.

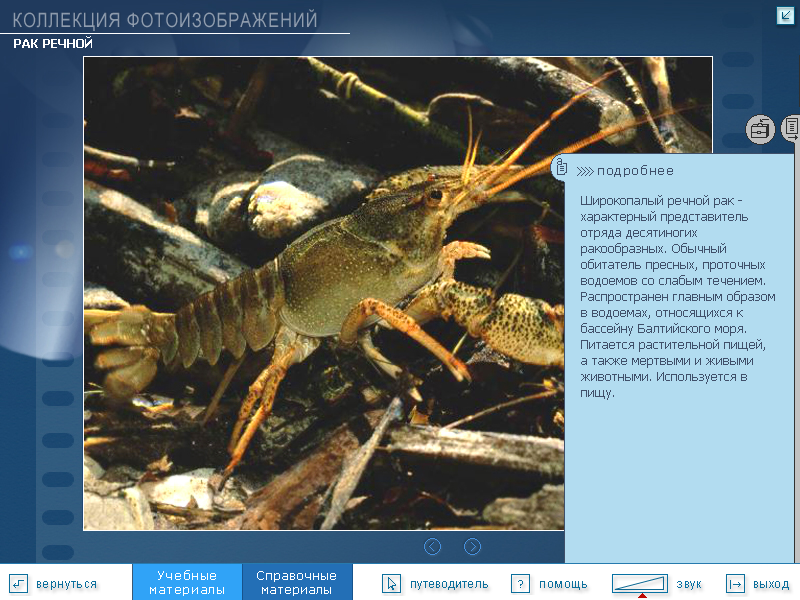

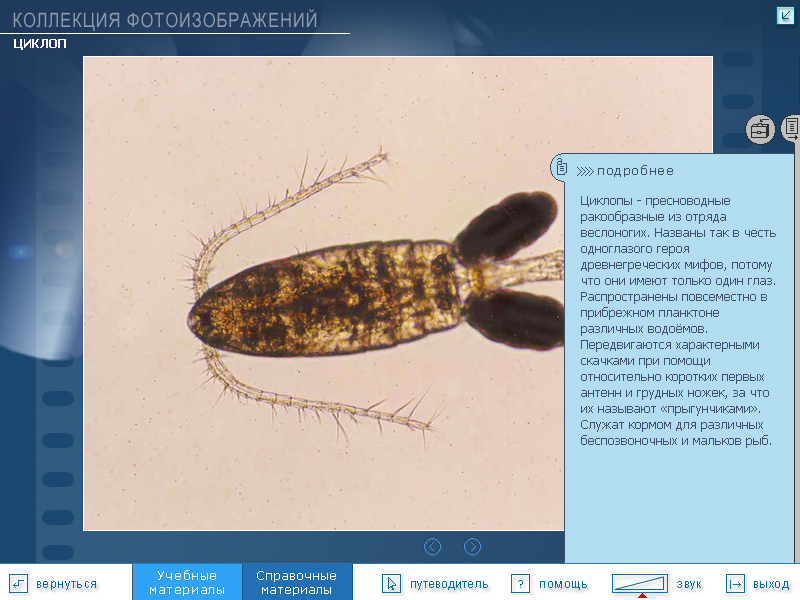

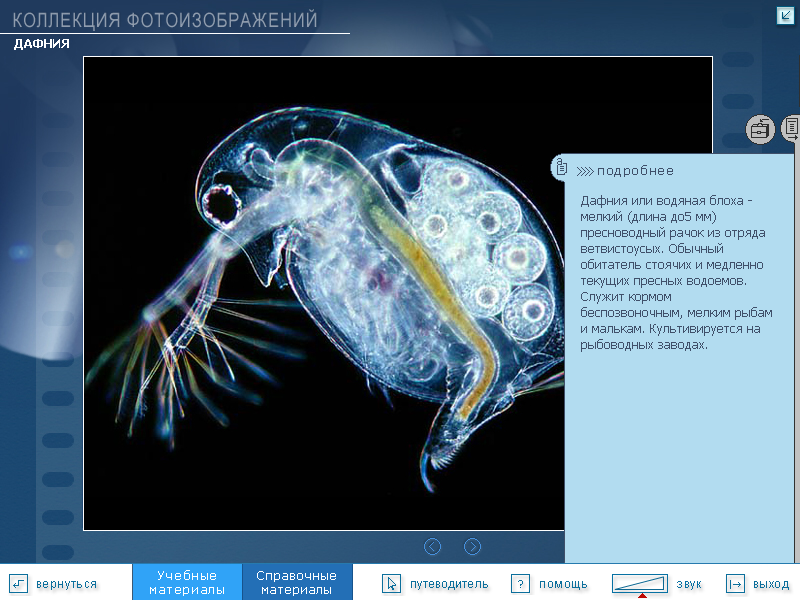

Обитатели пресных водоемов (речной рак, дафния, циклоп):

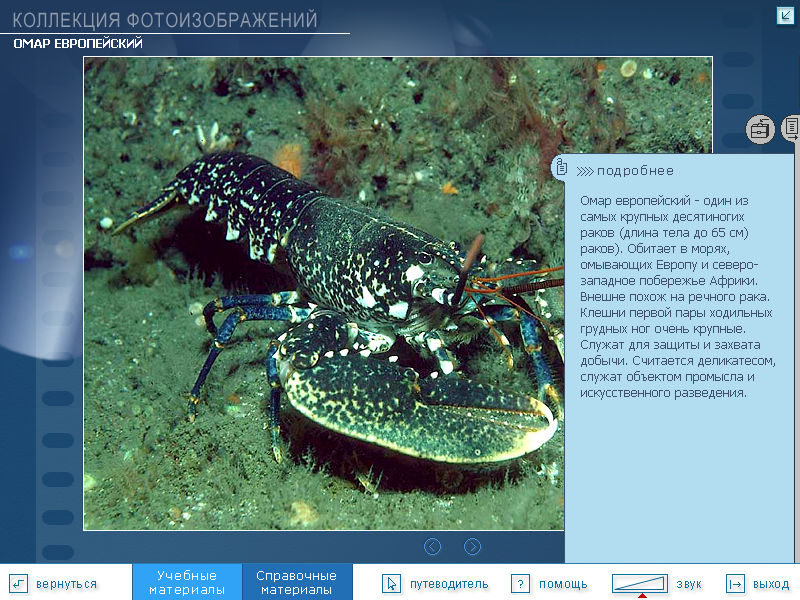

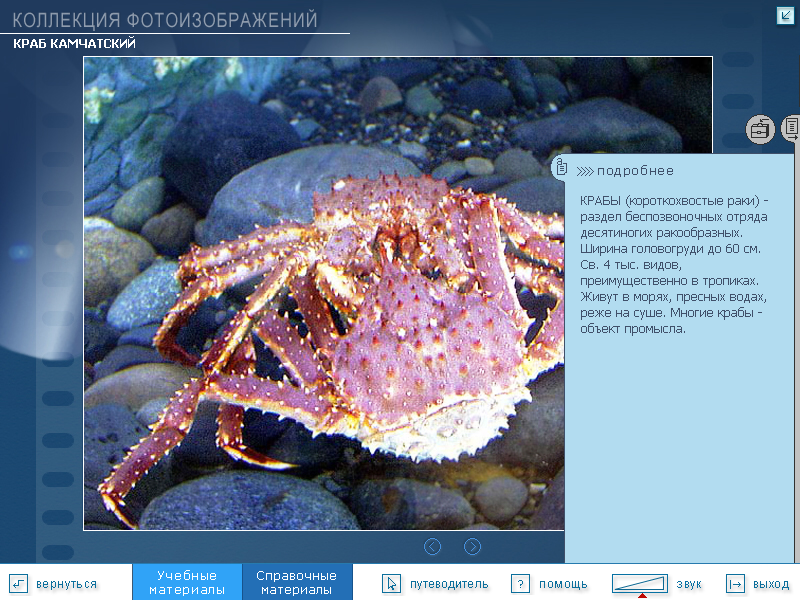

Обитатели морей (омар европейский, краб камчатский):

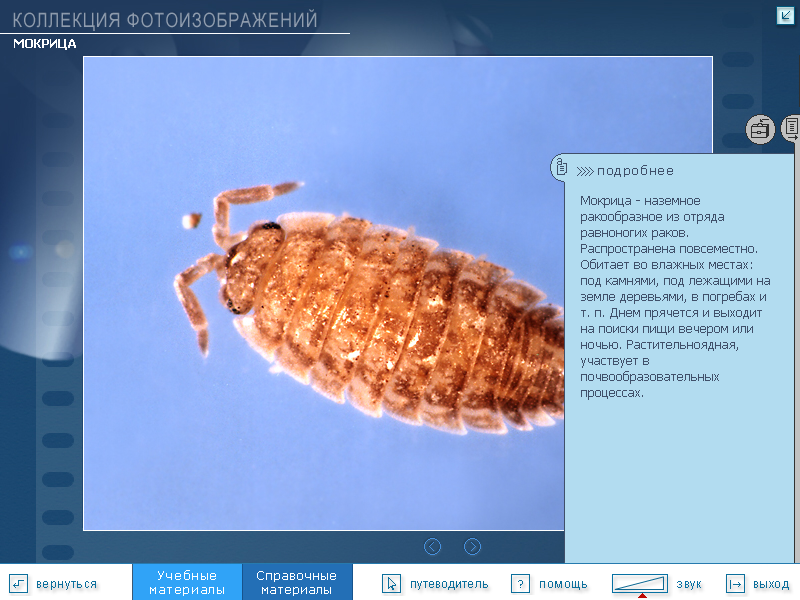

Обитатели влажных мест суши (мокрица):

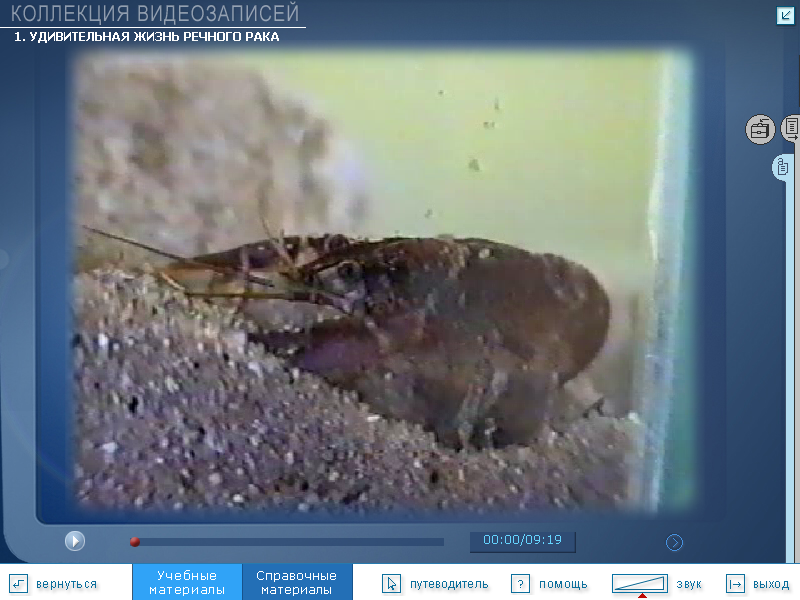

Мы знакомимся с классом Ракообразных на примере речного рака (видеосюжет «Удивительная жизнь речного рака»):

Для более полного усвоения учебного материала учащиеся рассматривают природные объекты «Внешнее строение речного рака» и отвечают на вопрос: Как отличить самца рака от самки? (У самцов клешни больше, чем у самок, соотношение толщины головогруди к толщине брюшка также различно: головогрудь шире у самцов, а брюшко – у самок; у самцов имеется копулятивный аппарат).

Пищеварительная система включает ротовое отверстие, пищевод, желудок, среднюю кишку, заднюю кишку и анальное отверстие. Желудок состоит из двух отделов: жевательного (имеет хитиновые зубцы) и цедильного (имеет цедильный аппарат). В среднюю кишку открывается проток пищеварительной железы. Сердце на спинной стороне тела. Выделительная система представлена «зелеными» железами, открывающимися наружу у основания усиков. Нервная система состоит из окологлоточного кольца из нервных узлов и брюшной нервной цепочки.

Ракообразные входят в состав планктона (дафнии, циклопа), фильтруют воду (дафнии), имеют промысловое значение (речные раки, омары, лангусты, креветки, крабы). Некоторые являются промежуточными хозяевами (циклопы) червей паразитов человека (широкий лентец).

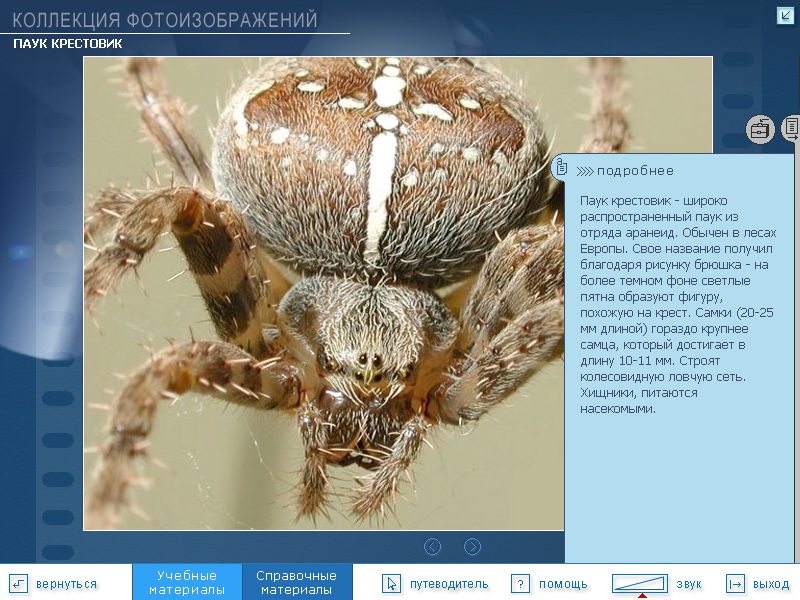

Известно около 60 тысяч видов Паукообразных. Большинство наземные, некоторые вторичноводные (паук-серебрянка, водяные клещи).

Головогрудь соединена с брюшком тонким стебельком (пауки) или сливается с ним (клещи). Глаза простые, иногда отсутствуют. Усиков нет. Ротовой аппарат сосущий. Имеются 4 пары ходильных ног. Брюшные конечности редуцированы или видоизменены в легкие, паутинные бородавки. Дыхание легочное или трахейное. Все паукообразные раздельнополы. Откладывают яйца или живородящие. Развитие прямое (за исключением клещей).

Чтобы поймать жертву, пауки плетут ловчие сети (паутину), устраивают ловушки на земле, либо охотятся из засады. Паутина – вязкое выделение паутинных желез, застывающее на воздухе. У молоди У молоди некоторых пауков длинные нити служат парашютом при расселении с помощью ветра. В первой паре головных конечностей открываются протоки ядовитых желез. Паук-крестовик. Встречается в Европе. Строит колесовидную вертикальную сеть. Питаетсянасекомыми. Самки откладывают яйца в кокон.

Каракут. Живут в степях, пустынях. Самки черные, строят гнезда в земле, а вокруг него – ловчие сети.

Клещи – сборная группа. Тело слитное, 4 пары ног. Клещи живут в почве, лестной подстилке, гнездах, органах растений и т.д. Чесоточные клещи прогрызают ходы в коже и вызывают чесотку. Таежный клещ – кровососущий паразит – является переносчиком возбудителей тяжелого заболевания центральной нервной системы – вл.

IV. Закрепление знаний.

Вопрос: В чем сходство и различие представителей классов Ракообразных и Паукообразных? (обсуждение таблицы)

V. Домашнее задание:

1. п. 14.

Достигнутые результаты:

Учащиеся в основном усвоили материал о внешнем и внутреннем строении Ракообразных и Паукообразных; продолжили развитие навыков работы с интерактивными курсом «Биология 6-11.» с целью использования его для самостоятельной работы; научились давать сравнительную характеристику систематическим группам животных и оформлять данные в виде таблицы.