Современное образование как драма идей материалы Первых Сабуровских чтений (25 февраля 2010 г., Москва) Москва

| Вид материала | Документы |

- Материалы Всероссийской научно-практической конференции Часть I москва Челябинск 2010, 4034.01kb.

- Семинара под редакцией профессора Очкуренко А. А. Москва, 13 февраля 2009 года Москва, 1301.35kb.

- К совещанию по экспертным организациям, 81.78kb.

- Москва Курс "Основы анализа художественного текста", 29.78kb.

- С этой ссылки можно взять фото, 2277.05kb.

- Пресс-релиз 2 апреля 2010 живое обсуждение вопросов сэд на docflow 2010 москва, 89.73kb.

- Труды XXXV академических чтений по космонавтике. Москва, январь 2011 г. / Под общей, 41.86kb.

- Программа студенческой научно-практической конференции Тема: Современное образование:, 267.79kb.

- Конференция посвящена проблемам теории и практики риторики как науки и искусства речевого, 10420.48kb.

- В. И. Ситникова Художник: И. И. Касилова Ответственный за выпуск: О. А. Мищенко Библиотека, 1856.74kb.

Расчет числа учащихся, приходящихся на 1 ставку педагога

| № | Наименование фактора, учитываемого при расчете | Количество учащихся, приходящееся на ставку педагога, чел. | Отношение значений учитель/ученик строки № n к первой строке | ||

| город | село | город | село | ||

| 1 | Часы по БУП Нормативная наполняемость классов Норма нагрузки на ставку педагога | 15,68 | 8,78 | – | – |

| 2 | Деление классов на группы | 14,17 | 8,62 | 0,9042 | 0,9817 |

| 3 | Распределение учащихся по ступеням обучения | 15,44 | 8,65 | 0,9850 | 0,9850 |

| 4 | Распределение учащихся по видам классов | 15,42 | 8,72 | 0,9838 | 0,9930 |

| 5 | Итого (2х3х4) | – | – | 0,8761 | 0,9602 |

Целевое значение числа учеников, приходящихся на одного учителя:

в городской местности – 13,73 человек (15,68 х 0,8761);

в сельской местности – 8,43 человек (8,78 х 0,9602).

Согласно данным Министерства регионального развития, в сельской местности обучается 32% учащихся.

Таким образом, средневзвешенное значение числа учеников, приходящихся на одного учителя с учетом распределения учащихся по городской и сельской местности составит 12,04 человека.

Наглядно картину с «целевым» значением числа учащихся на учителя можно представить графически (рис. 1).

На рис. 1 представлено соотношение учащийся/учитель в трех вариантах.

1. Вариант методики, используемый Минрегионразвития, при котором для части регионов соотношение 1 к 15 корректируется на коэффициенты сетевых нормативов.

2. Расчетное значение, при котором «целевое соотношение» используется раздельно с учетом нормативной наполняемости классов по городу и селу.

3. Фактическое соотношение по данным 2008 г.

График иллюстрирует тот факт, что применяемый к части регионов корректирующий коэффициент сетевых нормативов резко уменьшает целевое число учащихся там, где велик коэффициент транспортной доступности – Чукотский АО, Республика Саха (Якутия) и Магаданская обл. В результате число учащихся на учителя по факту выше, чем «целевое» значение.

Для остальных регионов при использовании более точного учета городских и сельских учащихся вопрос неэффективных расходов принимает более объяснимые формы: для части субъектов «целевое соотношение» уже достигнуто, а для части – требуется его повышение.

Рис. 1. Целевое, расчетное и фактическое значение числа учащихся на учителя

Минрегионразвития с учетом Кс

При таком подходе доля «неэффективных средств» снижается: для 12 регионов снижение до 20%, для 25 регионов от 21 до 40% и для 8 регионов снижение свыше 40 до 79%. В последнюю группу регионов, у которых будет самое сильное снижение доли неэффективных расходов, попадают такие области, как Тверская, Калининградская, Псковская, Московская, Ивановская, Новгородская и Республика Чувашия (приложение 3).

Для того, чтобы выйти на соотношение 1 к 15, необходимо либо отказаться от всех или части факторов, которые объективно снижают эту норму, тем самым нарушив действующие нормы законодательства, что сделает невозможным выполнение учебного плана, а следовательно, и стандарта в образовании, либо повысить наполняемость классов сверх нормативной в 25 и 14 человек на 20%, т. е. до 30 человек в городе и до 17 человек на селе, что без внесения изменений в действующие нормы недопустимо.

Общее снижение «неэффективных расходов» по тем регионам, для которых не был произведен учет расселения и коэффициент сетевых нормативов равен 1, при учете расселения через коэффициент сетевых нормативов составляет 29%.

На рис. 2 и 3 представлены объемы неэффективных расходов по педагогическому персоналу (ПП) в зависимости от способа учета «целевого» значения:

(1) по методике, применяемой Минрегионразвития;

(2) с использованием коэффициентов сетевых нормативов для всех субъектов (а не только тех, по которым коэффициент транспортной доступности не равен 0);

(3) с использованием расчетного «целевого соотношения» с учетом городских и сельских учащихся.

На рис. 2 представлены регионы, у которых объем неэффективных расходов (по методике) менее 1 млрд р.; на рис. 3 – регионы с объемом неэффективных расходов (по методике) более

1 млрд р.

млн р.

с использованием коэффициента сетевых нормативов для всех регионов

по методике Минрегионразвития

с использованием данных отдельно по городу и селу

Рис. 2. Объем неэффективных расходов по педагогическому персоналу

(у регионов с объемом неэффективных расходов менее 1 млрд. р.)

млн р.

с использованием коэффициента сетевых нормативов для всех регионов

по методике Минрегионразвития

с использованием данных отдельно по городу и селу

Рис. 3. Объем неэффективных расходов по педагогическому персоналу (у регионов с объемом неэффективных расходов более 1 млрд. р.)

Приведенные выше соображения касаются той части методики, по которой рассчитывается «неэффективность» в использовании педагогических кадров. Но в методике содержится еще одна норма, по которой численность административного, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала и педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс, является оптимальной, если составляет 53% численности учителей (35% общей численности работающих). Эта норма также вызывает возражения в силу своей нереалистичности.

В целом по России число «избыточного персонала» в общем образовании по методике определения неэффективных расходов составляет: 27% от педагогического персонала; 56% от прочего персонала.

В среднем 41% от всего персонала общеобразовательных школ является «избыточным».

Всего расходы региональных консолидированных бюджетов на общее образование составили в 2008 г. 733 млн р. Заработная плата составляет примерно 70% общих расходов. По методике неэффективной признается до четверти расходов на заработную плату в учреждениях общего образования регионов.

В то же время для достижения нормы 15 учащихся на 1 учителя средняя наполняемость классов должна составлять 27–30 учащихся. Но такие факты превышения нормативной предельной наполняемости – предмет разбирательства Прокуратуры, так как это нарушение установленной предельной нормы наполняемости в 25 человек.

Таким образом, очевидно, что заявленное в Методике мониторинга эффективности деятельности органов власти субъектов РФ целевое значение «15 учеников на 1 учителя» необоснованно завышено, а без учета особенностей расселения и соотношения городских и сельских детей в регионах ведет к искажению понятия «неэффективный».

Представляется целесообразным пересмотреть «целевое значение числа учащихся на 1 учителя» с учетом изменения порядка учета коэффициента сетевых нормативов, раздельного учета учащихся городских и сельских населенных пунктов во избежание нарушения норм действующего законодательства и норм, утвержденных правительственными постановлениями. Подобные нарушения способны привести к существенному искажению величины неэффективных расходов по субъектам РФ, к реальному снижению эффективности бюджетных расходов, а следовательно, и качества общего образования.

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ

КАК ИНСТРУМЕНТ И КАК «ДУБИНА»

К.В. Зиньковский

.

Эта статья была написана по материалам доклада, сделанного автором на круглом столе «Эффективность социальной политики: теория и практика»1 в Высшей школе экономики. Доклад представляет собой ненаучные обобщения проблем применения различных методов оценки эффективности в образовании. Понимая некоторую неуместность подобного рода выступлений на мероприятиях научного сообщества, автор все же сознательно выбрал такую форму, чтобы не «замылить» в обсуждениях важные вопросы, без ответов на которые поиск эффективности в социальной сфере будет затруднен. Стиль данной статьи соответствует стилю доклада. Все идеи, изложенные в докладе, появились у автора благодаря обсуждению этой темы с коллегами2 из Института развития образования ГУ-ВШЭ.

Первое, с чего необходимо начать – это краткая систематизация подходов к оценке эффективности в социальной сфере, так как без этого трудно понять, о чем именно идет речь. Необходимо видеть разницу в оценке эффективности в социальной сфере, между оценкой реализации планов (программ, проектов) и оценкой тех конечных результатов, средне- и долгосрочных, ради которых были реализованы эти планы, программы и т. д. Например, в первом случае это может быть оценка эффективности внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) среди школ определенной группы, выраженная в рублях за одну единицу внедренного «продукта», или в доле охвата целевой группы школ. Во втором случае речь может идти об оценке эффективности этой программы с точки зрения конечного результата, например, успешности школьников в сдаче ЕГЭ по информатике или по другим предметам, поступления в вузы или нахождения выпускниками учебных заведений работы.

Далее, очень важно разграничить типы управленческих решений, для принятия которых и проводится оценка эффективности в социальной сфере. Если ситуацию упрощать, то все решения можно свести к 3 типам: решения, касающиеся выбора способа достижения цели; решения, касающиеся корректировки планов, программ и проектов по ходу их реализации; решения, касающиеся будущего реализованной программы (надо ли ее продолжать или нет). Для принятия решений первого типа необходима оценка, которая позволит связать определенные действия с достижением средне- и долгосрочных положительных эффектов для бенефициаров. Для принятия решений второго типа необходимо оценить полноту и качество реализации программы действий, в том числе ее соответствие бюджету. Для решений третьего типа необходимо оценить количество и стоимость внешних эффектов, которые можно отнести к реализации данной конкретной программы. На рис. 1 представлена схема, иллюстрирующая связь между типом решений и предметом оценки.

Рис. 1. Решения, которые могут приниматься с помощью оценки

Теперь перейдем к тем методам оценки эффективности и проблемам их применения, которые были вынесены на обсуждение участниками круглого стола. Первый рассматриваемый метод оценки – мониторинг реализации программ. Под мониторингом программ обычно понимают наблюдение за осуществлением плана и отслеживание показателей и индикаторов, позволяющих обнаруживать отклонения в полноте, качестве и стоимости «выходов» программы. Цель мониторинга – убедиться в качественной реализации запланированной программы и своевременно принять корректирующие меры.

Методики мониторинга хорошо известны, инструменты достаточно просты. Необходимость проведения мониторинга никем не оспаривается. Однако часто от этого типа оценки ожидают того, что она не может дать. Например, оценку достижения средне- и долгосрочных целей, которая требует другого методологического подхода и другого временного горизонта. Предположим, что для некой пилотной программы развития различных организационно-правовых форм учреждений в социальной сфере разрабатывается система одногодичного мониторинга. Ставится задача: оценить эффективность использования различных организационно-правовых форм. Очевидно, что оценить эту эффективность за один год невозможно. Можно было бы оценить эффективность программы с точки зрения затрат на продвижение различных организационно-правовых форм. Некорректное использование этого инструмента оценки на практике оборачивается фальсификацией данных.

Еще одной разновидностью мониторинга является мониторинг деятельности учреждений. Цель этого типа оценки – наблюдение за соответствием деятельности учреждений принятым нормам и стандартам. Мониторинг учреждений может осуществляться по финансово-экономическим показателям, индикаторам процессов управления и другим, которые можно сравнить относительно принятого за норму уровня. Этот инструмент позволяет выявлять случаи неприемлемых отклонений для более подробного исследования и принятия компенсирующих управленческих решений.

К сожалению, на практике мониторинг часто используют как способ публичной демонстрации достижений лучших учреждений и отставания худших. Бывает и так, что вполне корректные исследования принимаются в регионах как директива для скорейшего установления какого-то стандарта. Например, у автора и его коллег существует непроверенная, однако очень похожая на правду гипотеза, в соответствии с которой активный мониторинг внедрения форм общественного участия в управлении школами привлек внимание чиновников и руководителей школ к необходимости в кратчайшие сроки и повсеместно образовать управляющие советы школ. В настоящее время во многих регионах почти 100% школ имеют управляющие советы, большая часть из которых не играет заметной роли в жизни школы. В целом, это похоже на имитацию управленческой практики.

Как избежать отрицательных эффектов использования мониторинга учреждений? Ответ на этот вопрос, с одной стороны, прост: не надо использовать мониторинг для оценки достижений учреждений и устанавливать необоснованные стандарты. С другой стороны, любой мониторинг, спущенный в регионы «сверху», может превратиться в директивный документ, устанавливающий по каким параметрам и как именно надо отчитаться учреждениям. Бороться с этим очень сложно. Практика показывает, что чем ближе находится лицо, принимающее решение и использующее для этого мониторинг, к объектам оценки, тем меньше у него мотивов превращать оценку в отчетность с имитированными показателями.

Следующий рассматриваемый тип оценки – оценка эффективности по соотношению затраченных ресурсов к полученному результату. Как упоминалось выше, оценить эту эффективность можно как для процесса работы (оценить непосредственные результаты, «выходы»), так и для достижения средне- и долгосрочных целей. Главное при этом – осознавать, что первый тип оценки позволяет контролировать эффективность расходования средств, а второй тип оценки позволяет понять эффективность стратегии достижения целей. Проблемы начинаются тогда, когда об этом забывают и пытаются использовать только первый тип оценки как инструмент управления эффективностью вообще, не делая никаких различий между краткосрочными и долгосрочными целями. К этой проблеме могут быть добавлены некорректное сравнение несравнимых объектов или разных по качеству результатов.

Все вместе это приводит к двойным потерям: эффективные программы, не выдержавшие «сравнение» с несравнимыми аналогами, закрываются или превращаются в неэффективные, а действительно неэффективные программы урезаются в расходах и становятся еще более неэффективными. Например, есть некий показатель эффективности расходования бюджетных средств –

в школах должно быть не менее 15 школьников на 1 преподавателя. Очевидно, что однозначно ответить на вопросы, почему этот норматив такой, каким образом учитываются разные региональные условия, каким образом эта цифра соотносится со стратегией развития образования, невозможно. Однако предположим, что при оценке эффективности будет использоваться именно этот единый для всех норматив. В этом случае учреждениям задается экономическая эффективность не ниже определенного уровня, вне зависимости от других факторов. В равной степени страдают и те, кто обеспечивал качественное образование, сознательно не увеличивая количество учеников на 1 преподавателя, и те, у кого просто не хватало учеников. Вероятной реакцией на данный норматив будет манипуляция с данными, которая позволит привести усредненные показатели к приемлемому уровню.

Остается вопрос, а зачем тогда это нужно? Могло бы быть и так: у чиновника есть представление о том, сколько стоит год обучения школьника в соответствии со стандартами и с учетом региональных особенностей, чиновник принимает решение о структурных изменениях, исходя из значения этого показателя и причин его отклонений, в том числе связанных с качеством образования, а не спускает единый экономический норматив, под который обязательно подстроятся и те, кто может это сделать, и те, кто нет.

Следующий рассматриваемый подход – это оценка причинно-следственных связей между действиями и средне- и долгосрочными результатами социальных программ, в западной литературе он называется «impact evaluation». Данный подход требует непростой методологии исследования и применения современных статистических методов обработки данных. Оценка казуальных связей довольно затратна с точки зрения финансов, организации и времени. По этой причине в России она используется нечасто. Вместе с тем, на базе этой оценки должны приниматься решения о выборе стратегических альтернатив, которые ложатся в основу социальной стратегии и политики.

Поскольку оценка причинно-следственных связей при реализации программ в социальной сфере в России заказывается государством редко, то и проблемы ее применения остаются для нас, по большей части, умозрительными. Тем не менее они есть, и их необходимо упомянуть. По мнению экспертов в этой области, главная проблема состоит в корректном дизайне исследования, которое позволит отнести результаты на действие конкретной программы, а не на разницу в качестве сравниваемых объектов и воздействие факторов внешней среды. Иными словами, оценка казуальных связей очень чувствительна к вполне обычным в нашей практике «небольшим» нарушениям в методологии.

Последний рассматриваемый тип оценки – оценка добавленной ценности. Она позволяет выяснить, какую добавленную ценность для бенефициаров создает то или иное учреждение или социальная программа, и измерить ее в количественных показателях, в том числе в деньгах. Идея этой оценки очень привлекательна. Действительно, сколько добавленной ценности на 1 рубль финансирования способен создать университет или школа? Какой возврат на инвестиции способен дать один проект профессиональной переподготовки кадров по сравнению с другим? На сегодняшний день это наиболее интересная и в то же время трудная в исполнении оценка, являющаяся предметом постоянных научных дискуссий.

Вопросы о добавленной ценности возникают практически на всех профессиональных мероприятиях, особенно когда обсуждаются результаты ЕГЭ и прием в университеты, а также возможная связь между ЕГЭ и финансированием учреждений образования. Какова реальная добавленная ценность, создаваемая лучшими университетами страны, с учетом высокого качества студентов, поступающих в них? Какова добавленная ценность, создаваемая факультетами одного вуза, с учетом разного проходного балла ЕГЭ? Должен ли тот, кто создает большую добавленную ценность, получать больше бюджетных денег? Сколько реально стоит подготовка одного студента с учетом денег, вложенных родителями? И т. д.

Характер вопросов, обсуждаемых в связи с оценкой добавленной ценности, четко обозначает ту ставку, которая будет поставлена на кон, если эта оценка действительно будет востребована управленцами от государства и социальными инвесторами. Речь, скорее всего, будет идти о концентрации финансирования на тех учреждениях и проектах, которые способны создать большую по сравнению с конкурентами или альтернативами ценность. В связи с этим должны быть предъявлены особые требования к качеству такой оценки. Пока только очевидно одно, что нельзя подменять оценку добавленной ценности показателями вроде ЕГЭ и побед в олимпиадах.

В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на широкий спектр поднятых вопросов, основной темой обсуждения участниками круглого стола «Эффективность социальной политики: теория и практика» стала тема существующей на данный момент несовместимости стремления государства к достижению усредненной бюджетной эффективности и необходимости стратегического развития системы школьного образования. Принципиальная разница в подходах к оценке эффективности бюджетных расходов в образовании и достижении конечных целей развития была четко обозначена в этой статье. Кроме того, участники круглого стола пришли к единому мнению относительно реальной пользы и вреда масштабного применения методов оценки социальных программ и политик. Однако существуют возможности избежать ошибок, превращающих оценку эффективности в «дубину» управления.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ. ОПЫТ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

М.Л. Агранович

Рассуждения и заявления о том, что образование – важнейший ресурс экономического развития, стали уже общим местом. Этот тезис рассмотрен во множестве работ и практически не вызывает дискуссий. В 2003 г. Институт статистики ЮНЕСКО выпустил доклад, посвященный вопросам инвестирования в образование и экономическим эффектам1, в котором рассматриваются разнообразные вложения в образование и отдача от этих вложений. Артур Мэдисон, автор исследования «Динамические силы капиталистического развития»2, установил, что чем выше доля образованных людей в численности населения страны, тем выше темпы экономического роста. Он также вывел зависимость, согласно которой увеличение ассигнований на образование на 1% ведет к увеличению валового внутреннего продукта страны на 0,35%. В 2004 г. Организация экономического сотрудничества и развития пришла к выводу, что если для жителей определенной страны среднестатистический срок обучения увеличивается на год, это повышает валовый внутренний продукт данного государства на 3–6%.

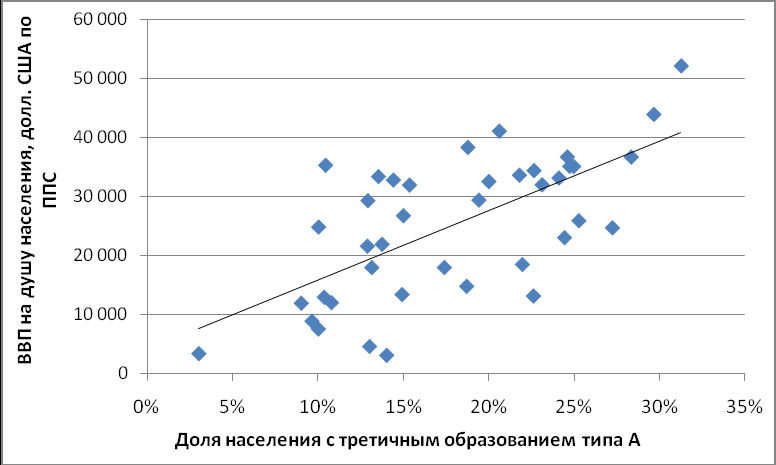

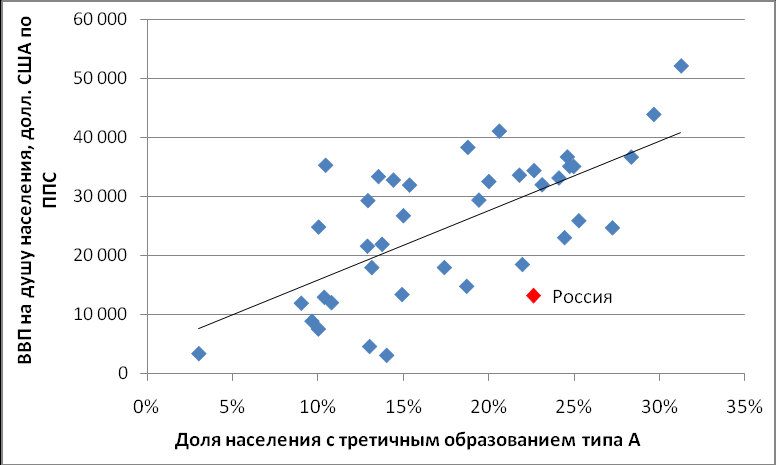

Действительно, даже беглый взгляд на статистические данные показывает наличие тесной связи между образованием и экономикой. На рис. 1 сопоставлены уровень экономического развития по величине валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) на душу населения и доля населения с высшим образованием по более чем 40 странам, включая страны ОЭСР и некоторые страны, по которым имеется достоверная информация.

Рис. 1. Уровень экономического развития стран и доля населения с третичным образованием типа А3 (высшее профессиональное образование)

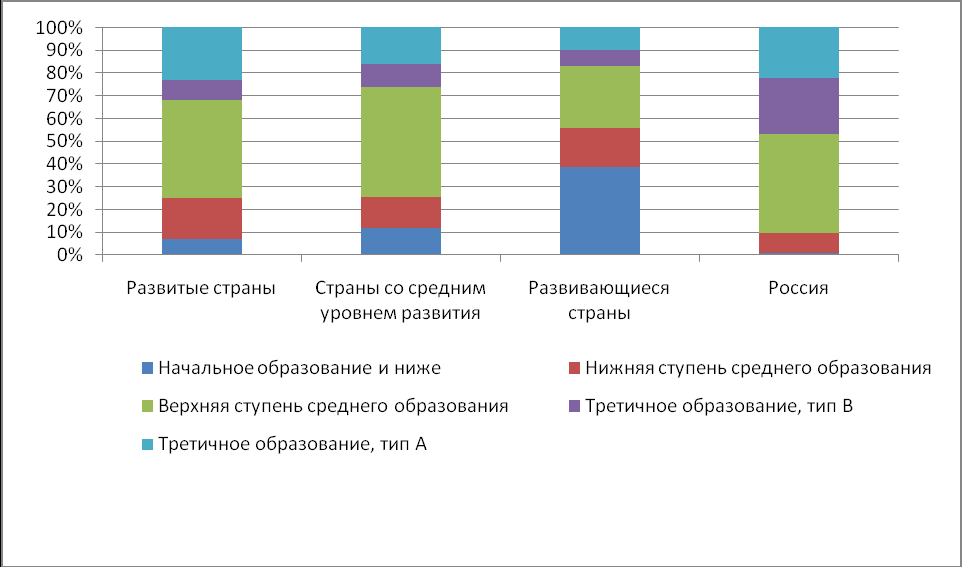

Уровень образования населения России, по крайней мере по формальным показателям, является одним из наиболее высоких в мире (рис. 2).

Р

ис. 2. Структура населения по полученному уровню образования

ис. 2. Структура населения по полученному уровню образования(медианные показатели по группам стран)

Доля населения без образования и с начальным образованием составляет в России менее 2%, что является одним из самых низких показателей среди анализируемых нами 55 стран. Доля лиц с образованием уровня 2 по Международной стандартной классификации образования (основное общее в российской терминологии) в России также является одной из самых низких – менее 9% в 2006 г. (меньший показатель зафиксирован только в США, Израиле и Перу, но зато в Перу доля лиц с начальным образованием и без образования равна 39%).

Доля лиц с образованием уровней 3–4 (в России этому уровню соответствует полное общее, начальное профессиональное и незаконченное высшее образование) в нашей стране в 2006 г. составляла около 43%, что близко к среднему (медианному) уровню для стран первой и второй доходных групп.

Что касается среднего профессионального и высшего профессионального образования, которые классифицируются по МСКО как программы третичного образования типа 5В и 5А соответственно, то здесь Россия с показателем 47% уступает только Канаде (48%), значительно опережая все остальные страны.

Если же рассматривать только высшее профессиональное образование, которое соответствует третичному образованию типа 5А по международной классификации, то по доле населения с этим образованием Россия также в числе лидеров, на уровне среднего значения для первой доходной группы, а из стран своей доходной группы уступает только Корее, Новой Зеландии и Израилю.

В то же время данные об уровне образования российского населения не могут оцениваться однозначно. Если небольшой удельный вес лиц с начальным и средним образованием бесспорно является достижением, то ситуация на более высоких уровнях образования при более детальном рассмотрении выглядит не так просто. В частности возникает вопрос, почему при доказанном влиянии образования на экономическое развитие, Россия, входя в число лидеров по уровню образования населения, далека от позиции экономического лидера (рис. 3). Для ответа на этот вопрос надо понять, в какой степени среднее и высшее профессиональное образование действительно соответствует третичному уровню по своему качеству, и в какой мере масштабы развития профессионального образования соответствуют потребностям экономики страны?

Рис. 3. Уровень экономического развития стран и доля населения

с третичным образованием типа А (высшее профессиональное

образование)

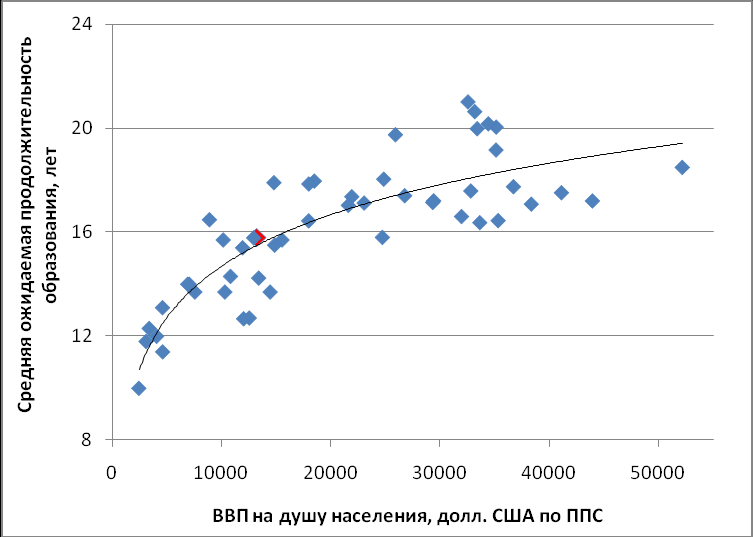

В связи с этим рассмотрим еще одну интегральную характеристику масштабов национальных образовательных систем и степени вовлеченности населения в образование – показатель средней ожидаемой продолжительности обучения, который может дать косвенный ответ на поставленные вопросы.

На рис. 4 видно, насколько связаны масштаб национальной образовательной системы и уровень экономического развития страны.

Рис. 4. Уровень экономического развития стран и масштаб

национальных образовательных систем

По показателю ожидаемой продолжительности обучения4, который характеризует масштабы участия населения в образовании, наша страна (значение показателя 15,8 лет) соответствует своему уровню экономического развития и близка к таким странам, как Чили. Из менее экономически развитых стран этого уровня достиг Уругвай, а из более экономически развитых – Латвия, Литва и Израиль.

Существенно более короткая, чем в развитых странах, продолжительность обучения в сочетании с формально высоким уровнем образования населения может свидетельствовать о более низком качестве образования за счет сокращения его сроков.

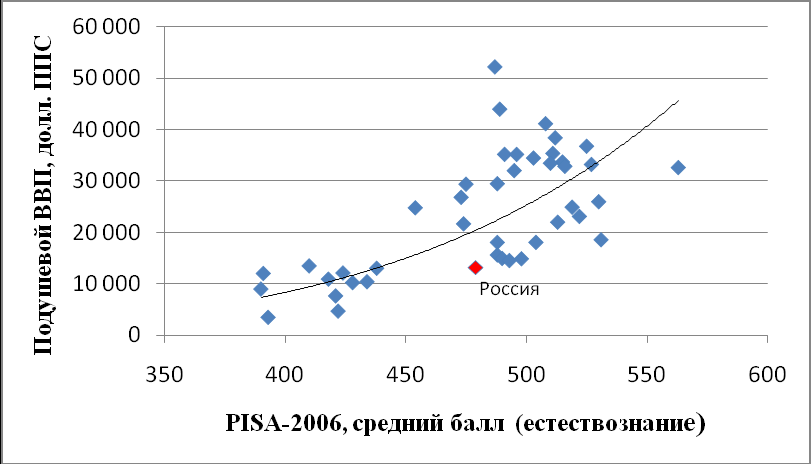

Обращаясь к вопросам связи качества образования, воспользуемся результатами международных сравнительных исследований PISA (рис. 5).

Рис. 5. Связь качества образования и экономического развития страны

Сравнение данных о результатах учащихся разных стран с уровнем ВВП на душу населения указывает на наличие значимой связи между этими двумя показателями. Надо отметить, что это полностью совпадает с выводами знаменитой статьи Э. Ханушека5, в которой он показал, что на экономический рост влияет не массовость образования в той или иной стране, а его качество.

Исследования доказывают, что образование не только способствует экономическому росту, но и содействует решению социальных проблем, в частности, снижению социально-экономического неравенства.

П

ризнанным показателем, характеризующим социально-экономическое неравенство, служит коэффициент Джини. Этот показатель ежегодно рассчитывается по более чем 150 странам и публикуется ПРООН (Программа развития ООН) в Докладе о развитии человеческого потенциала. Используемые ниже данные по индексу Джини опубликованы в Докладе о развитии человеческого потенциала за 2009 г.

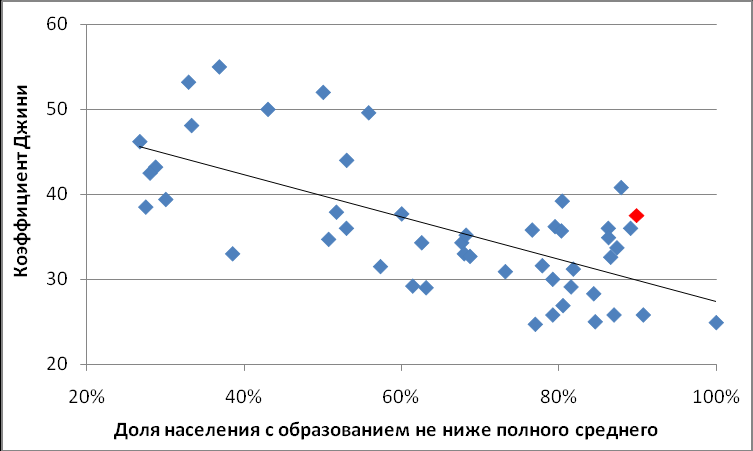

ризнанным показателем, характеризующим социально-экономическое неравенство, служит коэффициент Джини. Этот показатель ежегодно рассчитывается по более чем 150 странам и публикуется ПРООН (Программа развития ООН) в Докладе о развитии человеческого потенциала. Используемые ниже данные по индексу Джини опубликованы в Докладе о развитии человеческого потенциала за 2009 г.Анализ показывает, что существует тесная связь между индексом Джини и такой характеристикой образовательной системы, как доля населения с образованием не ниже полного среднего (уровень 3 по международной классификации). Чем выше в стране доля населения, имеющего, по крайней мере, полное среднее образование, тем ниже уровень социально-экономической дифференциации, измеряемой индексом Джини по доходам (коэффициент корреляции 67%). Это наглядно демонстрирует рис. 6.

Рис. 6. Уровень образования населения

и социально-экономическое неравенство

Однако приходится констатировать, что уровень дифференциации доходов россиян не соответствует высокому уровню их образования – в соответствии с выявленной закономерностью он должен был бы быть около 30%, а фактически составляет 37,5%. Из стран с высоким и средним уровнем развития такое «рассогласование» наблюдается только в США, где индекс Джини составляет 40,8% при доле населения с образованием не ниже полного среднего 88%.

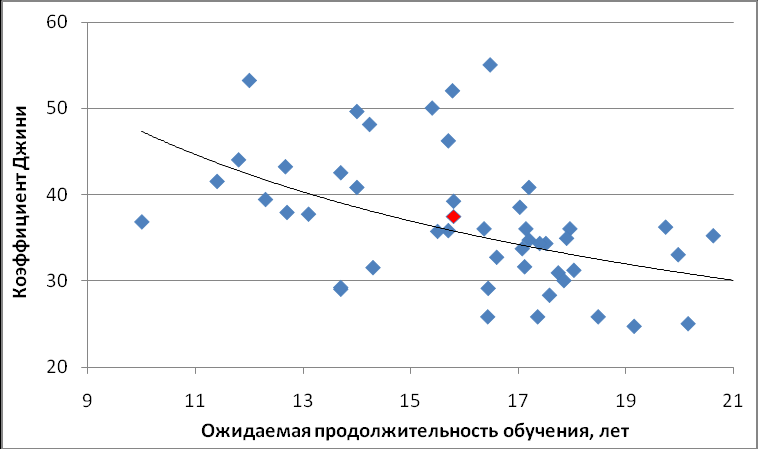

Рассмотрение связи индекса Джини с другими показателями образования позволяет сказать, что социальное неравенство тесно связано с продолжительностью и качеством среднего образования (рис. 7).

Р

ис. 7. Социальное неравенство и масштабы вовлечения

ис. 7. Социальное неравенство и масштабы вовлечения населения в образование

Чем выше ожидаемая продолжительность обучения, т. е. чем дольше и чем большая доля населения учится, тем ниже в стране социально-экономическая дифференциация населения (коэффициент корреляции 78%). Россия абсолютно укладывается в сложившуюся в мире тенденцию, ее ближайшие соседи по продолжительности обучения и уровню социального неравенства – Латвия, Литва и Израиль.

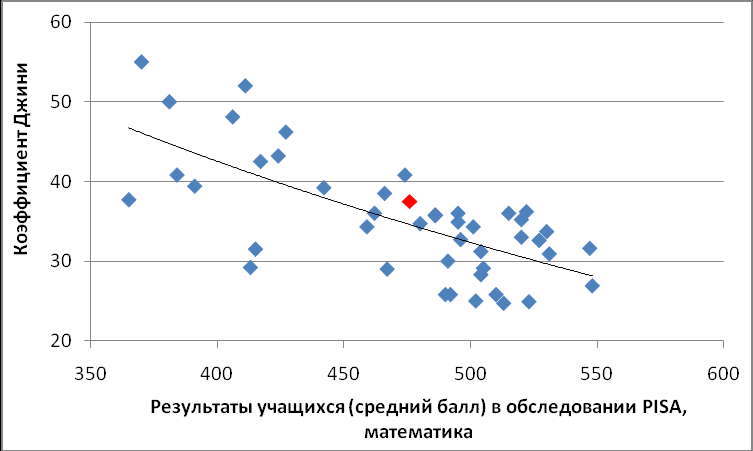

Результаты международного обследования качества образования 15-летних школьников PISA позволяют оценить связь качества образования и социального неравенства. Результаты сопоставления учебных достижений школьников по математике и индекса Джини представлены на рис. 8, который н

аглядно демонстрирует связь социально-экономического неравенства и качества образования (коэффициент корреляции составляет 69%). Россия здесь, как и в предыдущем случае, вполне укладывается в общую тенденцию – ее средние результаты по обследованию качества образования соответствуют ее средним достижениям в обеспечении социально-экономического равенства. Ближайшие наши соседи по сочетанию этих двух показателей – Португалия и Латвия.

аглядно демонстрирует связь социально-экономического неравенства и качества образования (коэффициент корреляции составляет 69%). Россия здесь, как и в предыдущем случае, вполне укладывается в общую тенденцию – ее средние результаты по обследованию качества образования соответствуют ее средним достижениям в обеспечении социально-экономического равенства. Ближайшие наши соседи по сочетанию этих двух показателей – Португалия и Латвия.

Рис. 8. Качество образования и социальное неравенство

Все три фактора – уровень образования населения, средняя продолжительность образования и качество среднего образования – значимо коррелируют с уровнем социально-экономического неравенства и совместно объясняют более 75% вариации последнего показателя.

Приведенные выше данные фактически означают, что Россия, в нарушение сложившихся в мире тенденций, не получает эффекта от рекордно высоких показателей образования населения и участия населения в образовании в форме высокого уровня экономического развития и снижения социально-экономического неравенства, поскольку образование в нашей стране относительно короткое и недостаточно высокого качества.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

П.В. Деркачев

Содержание приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) можно охарактеризовать как систему программно-целевых мероприятий, направленных на развитие сферы образования. Программно-целевой подход предполагает постановку четких целей проекта, описание задач, описание результатов проекта, а также показателей результатов и индикаторов достижения целей проекта. В Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации отмечено, что «в отличие от преобладающего в настоящее время сметного планирования (на основе индексации сложившихся затрат по дробным позициям бюджетной классификации) программно-целевое бюджетное планирование исходит из необходимости направления бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых и, как правило, количественно измеримых результатов деятельности администраторов бюджетных средств с одновременным мониторингом и контролем за достижением намеченных целей и результатов, а также обеспечением качества внутриведомственных процедур бюджетного планирования и финансового менеджмента»1.

В связи с этим экспертиза отчетов субъектов РФ о реализации ПНПО лежит в русле перспективных направлений бюджетной политики.

Подход к оценке эффективности ПНПО базируется:

- на представлении об эффективности и результативности (экономика);

- на модели принятия управленческого решения (теория менеджмента);

- на информационных источниках о приоритетном национальном проекте «Образование», которые реально имеются в наличии у исследователей.

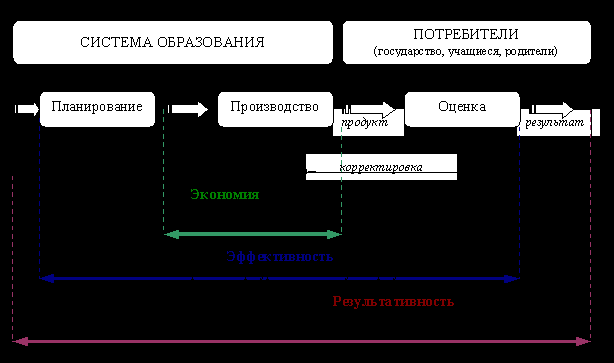

В самом общем смысле, эффективность обозначает степень достижения цели, целесообразность поставленной цели. Принято различать экономическую и социальную эффективность.

Экономическая эффективность (efficiency, эффективность в узком смысле, «внутренняя» эффективность, продуктивность) – это объем выпуска (продукта, output) в расчете на единицу затрат.

Социальная эффективность (effectiveness, эффективность в широком смысле, внешняя эффективность, результативность) – это достижение определенного социального эффекта (результата, outcome) в расчете на единицу затрат (рис. 1).

Рис. 1. Социальная и экономическая эффективность

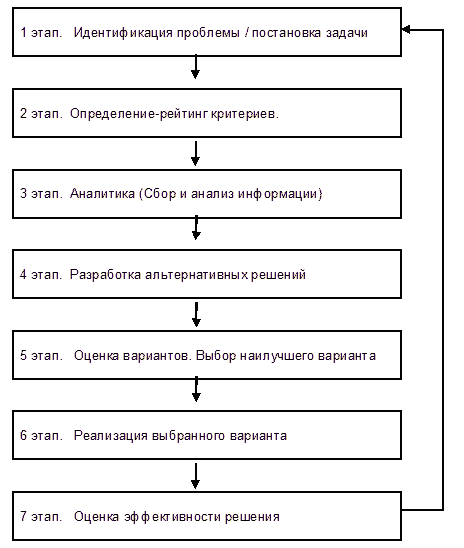

Модель принятия управленческого решения (рис. 2) позволяет расширить представление об этапе планирования управленческого решения. Если сравнить представление о процессе получения результатов и эффектов при экономической оценке результативности и эффективности и модель принятия и реализации управленческого решения (рис. 1 и 2), то в последней модели этап «планирование», который фигурирует в модели экономической эффективности разбит на 7 этапов.

Рис. 2. Модель принятия управленческих решений

Таким образом, можно сделать следующие выводы по теоретическим моделям:

- эффективность и результативность оценивается посредством сопоставления состояния системы на различных этапах принятия и реализации управленческого решения;

- процесс принятия управленческого решения можно рассматривать как цепочку логически взаимосвязанных этапов;

- аналогичным образом (разбивка на этапы, сопоставление этапов) можно поступить и с процессом реализации управленческого решения.

Возникает вопрос, на какие этапы можно разбить реализацию ПНПО. В ходе исследования было решено привязать этапы реализации ПНПО к имеющимся информационным данным о его реализации. Это обосновано, поскольку информационные данные (нормативно-правовые документы и показатели реализации) действительно возникают в результате завершения определенных логических этапов процесса принятия и реализации управленческого решения.

Данные о планировании и реализации ПНПО и региональных образовательных системах включают:

- цели и задачи ПНПО на уровне РФ (решения Совета по реализации ПНП, нормативно-правовая база);

- план мероприятий ПНПО на уровне субъекта РФ (сетевой план, нормативно-правовая база);

- сведения об объемах финансирования мероприятий ПНПО в регионах (форма 1-ПС);

- список фактически реализованных мероприятий ПНПО в регионе (форма отчетности 3-СГ);

- сведения о результатах ПНПО в регионах (форма 1-ПС);

- информацию об изменении состояния системы образования региона в период реализации ПНПО, отражающую эффекты ПНПО (раздел «Справочная информация» формы 1-ПС, статистические данные);

- программы развития региональных образовательных систем, региональные целевые программы и информацию об их выполнении (в том числе ДРОНДы).

Таким образом, можно построить модель принятия и реализации ПНПО в регионах РФ. На рис. 3 данная модель показана в сопоставлении с теоретическими моделями принятия управленческого решения и оценки экономической эффективности и результативности.

Рис. 3. Сопоставление теоретических моделей принятия и реализации управленческих решений и оценки экономической эффективности и результативности и модели принятия и реализации ПНПО в регионах

Рис. 3. Сопоставление теоретических моделей принятия и реализации управленческих решений и оценки экономической эффективности и результативности и модели принятия и реализации ПНПО в регионахПри этом также учитывалась необходимость рассмотрения ПНПО не как отдельного проекта, а во взаимодействии еще с двумя элементами: региональными мероприятиями в сфере образования региона (программы развития, региональные целевые программы) и эффектами для единого образовательного пространства РФ.

Рассмотрим расширенную модель реализации ПНПО с включением этих элементов, представленную на рис. 4 (стрелками выделены различные блоки оценки, номера на стрелках соответствуют блокам оценки).

Рис. 4. Расширенная модель реализации ПНПО

Оценка включает следующие элементы ( «блоки оценки»).

- Соответствие планируемых мероприятий в регионе целям и задачам ПНПО (оценка соответствия сетевого графика по реализации ПНПО в регионе федеральным направлениям и мероприятиям ПНПО).

- Взаимосвязь планирования мероприятий ПНПО в регионе с другими формами управления региональной системой образования (оценка соответствия региональных программ развития образования и региональных целевых программ мероприятиям ПНПО в регионе).

- Соответствие запланированных и фактически реализованных мероприятий ПНПО (оценка степени выполнения сетевого графика по реализации ПНПО в регионе).

- Оценка финансового обеспечения мероприятий ПНПО в регионе (оценка освоения федеральных и региональных финансовых средств, выделенных на ПНПО, и оценка софинансирования ПНПО со стороны региона).

- Оценка эффектов реализации ПНПО в регионе (в том числе оценка влияния реализации ПНПО в регионе на поддержание единого образовательного пространства Российской Федерации).

Оценка данных аспектов реализации ПНПО в регионах проводится посредством индивидуальной экспертизы. Для снижения фактора субъективности экспертных оценок экспертиза для каждого региона РФ проводится тремя экспертами. Оценка результативности и эффективности производится посредством сводной экспертизы, которая осуществляется через сопоставление экспертных оценок, полученных в результате индивидуальных экспертиз.

Аналитический отчет о результатах экспертизы стал основой для разработки рекомендаций для субъектов Российской Федерации по учету результатов экспертизы для принятия управленческих решений в рамках планирования и реализации комплекса мероприятий в рамках реализации ПНПО и региональных программ развития образования. Описанный подход может применяться также для оценки других крупномасштабных программных мероприятий в сфере образования.