Г. Р. Державина Академия непрерывного образования Головин Ю. И. Универсальные принципы естествознания (наука в общечеловеческом измерении) Учебное пособие

| Вид материала | Учебное пособие |

- Г. Р. Державина академия непрерывного образования в. О. Алексеева ораторское искусство, 4496.13kb.

- Г. Р. Державина академия управления и сервиса кафедра менеджмента и маркетинга учебное, 1147.35kb.

- Г. Р. Державина академия непрерывного образования кузнецов и. А. Основы маркетинга, 857.54kb.

- Г. Р. Державина академия непрерывного образования о. Ю. Тарасова, Т. Н. Толстых основы, 1318.05kb.

- Налоги и налогообложение, 2486.36kb.

- Учебное пособие Часть1 Тамбов 2004 удк, 1372.4kb.

- Н. И. Константинова концепции современного естествознания учебное пособие, 2191.08kb.

- В. И. Александров Учебное пособие. Российская медицинская академия последиплом, 207.44kb.

- Учебное пособие Москва, 2007 удк 50 Утверждено Ученым советом мгупи, 1951kb.

- В. Н. Савченко в. П. Смагин начала современного естествознания концепция и принципы, 7481.88kb.

Литература

- Новая постиндустриальная война на Западе. М. 1999

- В.М. Михайловский. Формирование научной картины мира и информатизация. С.-Петербург, 1994

- А.И. Ракитов. Философия компьютерной революции. М. Политиздат, 1991

- Р.Ф. Авдеев. Философия информационной цивилизации. М., ВЛАДОС, 1994

- Ю.И. Шемакин, А.А. Романов. Компьютерная семантика. М, 1995

- А.Д. Урсул. Информатизация общества: введение в социальную информатику. М, 1990

- А.И. Ракитов. Информатизация, наука, технология в глобальных исторических измерениях. М. ИНИОН, 1998

- К.К. Колин. Фундаментальные основы информатики. Социальная информатика. М., Академический проект. 2000

- Д.С. Чернавский. Синергетика и информация. М., Знание, 1990

- Д.С. Чернавский. Проблема происхождения жизни и мышления с точки зрения современной физики// Успехи физических наук. 2000, т.170, №2, с. 157-183

- Б.Б. Кадомцев. Динамика и информация. М. Ред. УФН., 1997

- И.В. Мелик-Гайказян. Информационные процессы и реальность. М. Наука, 1997

- Ф. Махлуп. Производство и распространение знаний в США. М. Прогресс, 1996

- Трансформации в современной цивилизации: постиндустриальное и постэкономическое общество (материалы «круглого стола»)// Вопросы философии. 2000, №1, с. 3

- Н. А. Кузнецов, Н. Л. Мусхелишвили, Ю. А. Шрейдер. Информационное взаимодействие как объект научного исследования// Вопросы философии. 1999, №1, с. 77

- Ю. В. Яковец. Формирование постиндустриальной парадигмы: истоки и перспективы// Вопросы философии. 1997, №1, с. 3

- В. Л. Иноземцев. Теория постиндустриального общества как методологическая парадигма российского обществоведения// Вопросы философии. 1997, №10, с. 29

- Колин К.К. Информационные технологии – катализатор процесса развития современного общества // Информационные технологии. М., Машиностроение, 1995

- Букатова К.Л., Михосев Ю.И., Шаров А.М. Эвоинформатика. Теория и практика эволюционного моделирования. М. Наука, 1991

- Колин К.К. Образование на пороге XXI-го века // Сб. н. т. «Социальная информатика -98». М., Социально-технологический институт, 1998

- Колин К.К. Информационное общество и проблема образования // Информационное общество. М., 1997, № 2-3

- Демин А.И. Информационная экономика. М., Изд-во Палев, 1996

- Громов Г.Р. Национальные информационные ресурсы. Проблема промышленного использования. М., Наука, 1985

- Каныгин Ю.М. Яковенко Ю.И. Введение в социальную когнитологию, Киев. Наукова Думка, 1992

- Антопольский А.Б. Информационные ресурсы России и политика их эффективного использования // Проблемы информатизации. №4, 1997

- Информатизация общества и бизнес: научно-аналитический обзор. М. ИНИОН РАН, 1992

- Введение в информационный бизнес. Под ред. В.П. Тихомирова, А.В. Хорошилова. М., Финансы и статистика, 1996

- Малышкин В.Г. Европейское информационное пространство. М., Наука, 1999

- Колин К.К. Информационное неравенство – новая проблема XXI-го века// Сб. н. т. «Социология, социальность, современность». М., Союз, 1998

- Мизин И.А. Состояние и перспективы развития телекоммуникационных технологий// Информационные технологии и вычислительные системы. М., №3, 1996

- Тоффлер Э. Третья волна. М., АСТ, 1998

- Соколова И.В. Социальная информатика (социологические аспекты). М., Союз, 1999

- Викторов А.В. Информационная война в современных условиях // Информационное общество, М., №1, 1997

- Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. М., Юридическая литература, 1991

- Демирчоглян Г.Р. Компьютер и здоровье. М., Лукоморье, 1997

- Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война. М., Ин-т социальнополит. иссл. АСН, 1999

- Технологии виртуальной реальности. Состояние и тенденции развития. М., Ассоциация «Экология непознанного», 1996

- Печчеи А. Человеческие качества. М., Прогресс, 1985

- Образование и XXI век. М., Наука, 1999

Кузнецов Н.А., Полонников П.И., Юсупов Р.М. Состояние, перспективы и проблемы развития информатики // Проблемы информатизации. М., №1, 2000.

В том науки и предназначение,

чтобы выводить нас из недоумения.

М. Светлов

Модуль 10

НТП и глобальные проблемы человечества

Сущность первоочередных глобальных проблем. Роль естествознания в их решении. Человек и его будущее как объект комплексных исследований и центральная глобальная проблема. Эволюционно-синергетическая парадигма как основа целостности культуры и устойчивого развития цивилизации в будущем.

Термин «глобальные проблемы» стал употребляться в литературе сравнительно недавно, примерно с начала 70-х годов 20-го века. С большинством из этих проблем человечество столкнулось задолго до начала НТР, но первоначально их значимость и сложность не были так велики как сейчас. В самом начале изучения глобальных проблем выяснилось, что их анализ и пути разрешения не могут быть эффективными, если их рассматривать порознь, а не как единую взаимосвязанную систему. Минимальный перечень проблем, который рассматривает глобалистика, обычно содержит около десятка пунктов:

- предотвращение третьей мировой войны;

- экологическая проблема (разумное природопользование с минимальным ущербом для окружающей среды);

- энергетическая проблема (бесперебойное обеспечение растущих энергетических потребностей);

- сырьевая проблема (эффективное использование ограниченных сырьевых ресурсов, увеличение разведанных запасов, материалосберегающие технологии);

- демографическая проблема (сбалансированное регулирование роста населения планеты);

- продовольственная проблема;

- проблема устойчивого экономического развития всей мировой экономики;

- международный терроризм;

- проблемы освоения космоса и Мирового океана;

- человек, его место в мире и будущее как ключевая глобальная проблема.

Несмотря на кажущееся несходство, различия в характере и источниках происхождения, у этих проблем много общего.

Во-первых, все они возникли как результат всестороннего развития человечества (научно-технического, социального, мировоззренческого), т. е. имелись объективные исторические предпосылки для их появления и обострения.

Во-вторых, они затрагивают интересы всего человечества, а не только тех стран, где первоначально возникли.

В-третьих, они могут быть решены только объединенными усилиями человечества, а не отдельных, пусть даже развитых государств.

В-четвертых, их решение определяет пути дальнейшего развития цивилизации.

В-пятых, все они требуют быстрейшего решения, поскольку медлительность и затяжки с их решением угрожают необратимыми изменениями в природе и в обществе.

Перейдем к обсуждению сущности глобальных проблем и возможностей науки в их решении, хотя сразу следует оговориться, что чисто научными методами, без определенных политических решений, желания и воли народов, достаточно мощной и сбалансированной мировой экономики, наличия достаточных материальных и финансовых ресурсов, их решить невозможно. Точно так же нельзя пытаться делать это интуитивно, без достаточных научных обоснований.

- Угроза мировой термоядерной войны возникла сразу же после создания ядерного и термоядерного оружия в конце 40-х годов 20-го века. Противостояние двух мощных военных блоков - стран НАТО и Варшавского договора - сделало эту угрозу вполне реальной. Началась гонка ядерных вооружений, сильно сдеформировавшая экономику Запада и подорвавшая экономику социалистического лагеря. В результате к 70-м годам было произведено и накоплено гигантское количество ядерных боеголовок (десятки тысяч!) с общим тротиловым эквивалентом порядка нескольких десятков млрд. тонн, т. е. по 3-5 тонн на каждого жителя Земли. Такого количества хватило бы, чтобы многократно уничтожить не только все население, но вообще все живое на Земле (будь оно все использовано). Не менее ужасны последствия применения и других созданных средств массового поражения – химического и бактериологического оружия. Самые агрессивные, бескомпромиссно настроенные военные и политики понимали и понимают, что развязывание такой войны равносильно самоубийству человечества. В ней нельзя победить, даже если одна сторона во много раз превосходит по ядерной мощи другую. Высокотехнологичные способы наблюдения и разведки (спутниковая, электронная, сейсмическая и др.) не позволяют надеяться на полную скрытность военных приготовлений другой стороной или внезапность нападения, которая бы обеспечила абсолютное и гарантированное подавление аналогичных средств потенциального противника.

Как это ни парадоксально, но именно создание высокотехнологичных орудий ведения войны и заблокировало их реальное использование в периодически вспыхивавших по всему миру локальных конфликтах. Некоторые аналитики считают, что количество последних даже возросло, поскольку накапливающаяся агрессивность должна находить выход, и если невозможно вести большие войны, то растет число малых. Конечно же, политики, дипломаты, общественность, своими действиями препятствовали развязыванию 3-ей мировой войны, хотя мир несколько раз и был близок к этому. Однако ведущую роль в создании атмосферы неприятия ядерной войны как средства решения конфликтов и в обществе, и в среде политиков сыграли крупные ученые, авторитет которых в 20-м веке был неизмеримо выше, чем в предыдущей истории человечества. Такие представительные международные организации и движения как Пагуошское и др., которые объединяли десятки нобелевских лауреатов (в том числе и большинство создателей ядерного и термоядерного оружия), смогли внушить человечеству бессмысленность и самоубийственный характер термоядерной войны в настоящих условиях.

- Проблема охраны окружающей среды во второй половине 20-го века приобрела глобальный масштаб и международный характер. Предотвращение крупномасштабных негативных антропогенных воздействий возможно лишь в условиях прочного мира и сотрудничества всех государств. Большие материальные и финансовые ресурсы для оптимального природопользования и защиты окружающей среды могут быть получены за счет снижения международной напряженности и военных расходов.

Вопросы, относящиеся к рациональному природопользованию можно свести в несколько связанных между собой групп:

- рациональное использование невозобновляемых ресурсов (энергетических, сырьевых);

- рациональное использование возобновляемых ресурсов (вода, воздух, биологические ресурсы);

- борьба с загрязнениями и другими нарушениями окружающей среды;

- планетарные климатические изменения и техногенные катастрофы.

Взаимосвязь этих вопросов довольно очевидна. Например, комплексное использование сырья, снижение материалоемкости и энергоемкости производства приводит к меньшему потреблению природных ресурсов и оздоровлению окружающей среды. Утилизация и использование «отходов» дает схожие результаты.

Очевидно, в первую очередь необходимо обратить внимание на наиболее вредные для природы сферы деятельности человека, которые интенсивно развивались в 20-м веке. По размеру совокупного ущерба, наносимого окружающей среде, их можно ранжировать следующим образом:

- Сельское хозяйство (как это ни неожиданно на первый взгляд). Глубокая вспашка, ветровая и водная эрозия почвы, засоление и подтапливание в районах ирригации, использование больших количеств химических удобрений и ядохимикатов, засорение ими и выветриваемыми почвами водоемов, сбросы отходов животноводства и т. д. наносят природе урон не в такой концентрированной форме как промышленность, но зато на громадных площадях. Это и обуславливает лидирующее положение сельского хозяйства в черном списке природоразрушающих видов деятельности человека. Только в Центрально-черноземном регионе площадь под оврагами в 80-е годы увеличивалась на 8-10 тыс. га в год, а в целом по стране – на 100 тыс. га ежегодно Вследствие эрозии во всем мире, ежегодно теряется 5 млн. га плодородной земли, а вследствие перевыпаса животных – около 7 млн. га пастбищных угодий, многие из которых превращаются в пустыни.

- Большая энергетика. Добыча и транспортировка на большие расстояния всех видов органического топлива (отчуждение земель под транспортные магистрали, засорение их аварийными выбросами, разливами, распылением), образование громадных количеств разнообразных окислов: CO2, CO, NO2, SO2, частиц копоти с канцерогенными свойствами, тепловое «загрязнение» окружающей среды и многое другое выводит энергетику на второе место вообще, а в урбанизированных регионах – на первое место среди вредоносных производств.

- Промышленность (особенно горнодобывающая, цветная и черная металлургия, химическая и коксохимическая, резинотехническая).

- Транспорт (рассечение дорожным полотном естественных ареалов обитания животных, выбросы ядовитых и канцерогенных выхлопов в атмосферу, разливы нефтепродуктов, гибель насекомых, птиц, животных в столкновениях с быстро движущимся транспортом и т. д.).

Среди загрязнителей наиболее вредными и требующими повышенного внимания являются:

- всевозможные искусственные радиоактивные изотопы, являющиеся отходами ядерных циклов или рабочими компонентами медицинских, физических, технологических, дозиметрических и других приборов и устройств.

- канцерогенные вещества, начиная с продуктов сгорания органических топлив на ТЭЦ, в двигателях внутреннего сгорания и заканчивая заурядным шифером, содержащим асбест (кстати, запрещенным к применению в гражданском строительстве в большинстве развитых стран мира).

- токсичные тяжелые металлы (свинец, кадмий, ртуть и др., входящие в состав красок, металлических сплавов, типографского оборудования и т. п.).

- нефтепродукты, попадающие в почву и воду вследствие неосторожного обращения, аварий, сброса неочищенных стоков и т.д.

- окислы углерода, азота, серы, возникающие при сгорании органического топлива.

Не будучи токсичным, но самым крупнотоннажным загрязнителем окружающей среды, двуокись углерода может изменить состав атмосферы и климат на Земле. Газообразные окислы азота и серы в соединении с влагой воздуха дают азотную и серную кислоту, что приводит к выпадению кислотных дождей, наносящих большой ущерб биосфере и сельскому хозяйству. Существует также «тепловое» загрязнение от работы больших ТЭЦ, металлургических и нефтехимических комбинатов, шумовое «загрязнение» от работы механизмов, транспорта и другие антропогенные воздействия на среду.

В принципе наукой давно разработаны рекомендации и конкретные меры по рациональному природопользованию. Традиционная энергетика должна вытесняться ядерной, сырье должно использоваться комплексно (т. е. с целью получения нескольких полезных продуктов, а не одного – двух), технологии должны быть безотходными и энергосберегающими, используемые материалы - высокоэффективными, потребление воды в технологических целях - сведено к минимуму за счет внедрения замкнутых водооборотных циклов. Принципиально новые технологии (электротехнологии, биотехнологии, лазерные, генноинженерные, ядерные и др.) позволяют обеспечить высокую эффективность производства с малым количеством отходов, а получающиеся отходы утилизировать и превращать в полезные продукты. Однако все эти меры и средства требуют больших капиталовложений, что неизбежно увеличит себестоимость продукции и уменьшит ее конкурентоспособность и привлекательность в глазах потенциальных покупателей. Следовательно, вторым важнейшим аспектом решения экологических проблем (после экономического) является социальный и общекультурный.

Все, от разработчика новой технологии или нового продукта, до производителя, продавца, простого потребителя, должны понимать, что мы находимся в одном замкнутом мире, в большом, но не безмерном космическом корабле по имени «Земля». Она обладает ограниченными природными ресурсами и способностями восстанавливать баланс в биосфере, частью которой мы сами являемся. Конечно, неразумно не пользоваться этими ресурсами совсем и под лозунгом «назад на дерево» отказаться от всех благ цивилизации. Но трезво оценивать и рационально использовать эти ресурсы человек должен научиться обязательно, хотя бы в целях выживания и продолжения существования как биологического вида. Всепланетная экологическая катастрофа - это вовсе не теоретическая перспектива. Уже многие виды стерты с лица Земли человеческой цивилизацией. По данным экологов под угрозой уничтожения находятся около 20 тыс. видов и подвидов растений (см. так называемую «Красную книгу»). Очень редко встречаются 292 вида млекопитающих, 152 - пресмыкающихся, 34 – земноводных, 346 – птиц, 79 – рыб. На грани полного уничтожения находится 73 вида и подвида млекопитающих, 34 вида пресмыкающихся, 6 видов земноводных, 66 видов птиц, 6 видов рыб.

Надо отдавать себе ясный отчет в том, что эти утраты могут быть невосполнимы в будущем никогда. Несмотря на все успехи генной инженерии, принципиальную возможность клонирования животных и т. д., разложившуюся молекулу ДНК, определяющую биологический вид, собрать искусственно вряд ли удастся когда-либо. А отшлифованные в процессе эволюции информационные банки в виде этих молекул могут хранить в себе неосознанные в настоящее время возможности. Да и с морально-этической стороны, человек не может вести себя как «царь природы», избранник божий, на которого не распространяются никакие моральные законы. Он всего лишь один из большого числа равноправных видов, продвинувшихся несколько дальше других по эволюционной лестнице (впрочем, не все разделяют этот последний тезис).

В заключение - о проблемах экологии, которые в отличие от перечисленных выше, не имеют пока ясного научного разрешения. Так, концентрация СО2 в атмосфере за последние 100 лет возросла примерно на четверть (по-видимому не без влияния нараставших мощностей традиционной углеродной энергетики, хотя это никем и не доказано, строго говоря. Многие специалисты считают, что этот рост может быть обусловлен долговременными колебаниями количества и состава растительного покрова суши, водорослей в мировом океане или другими причинами не антропогенного свойства). Из приведенной ниже таблицы ясно видно, что ни по одному из крупнотоннажных выбросов (кроме SO2) мощности антропогенных и природных источников несопоставимы.

| Выброс | Антропогенный млн. тонн/год | Природный млн. тонн/год |

| СО2 СО Углеводороды СН4 NH3 NO2+NO (в пересчете на NO2) SO2 N2O | 22 000 500 90 110 7 53 150 4 | 600 000 3 800 2 600 1 600 1 200 700 20 145 |

Данные взяты из книги Г. Феленнебр. Загрязнения природной среды. М., Мир. 1997.

В настоящее время концентрация СО2 в воздухе составляет около 0,035%. Углекислый газ обладает свойством пропускать «высокотемпературное» солнечное излучение к Земле и напротив, не пропускать в окружающее космическое пространство «низкотемпературное» тепловое излучение Земли. В результате Земля как бы одевается все время утолщающимся одеялом, возникает «парниковый эффект», как под полиэтиленовой пленкой, натягиваемой над почвой в теплицах. В итоге среднегодовая температура на Земле растет последние 100 лет.

Все это факты неопровержимо доказанные наукой. Но вопросов еще больше. Является ли рост концентрации СО2 в атмосфере свидетельством деятельности человека или это естественные изменения, связанные с эволюцией биосферы, деятельностью вулканов и др.? Благо или зло постепенное потепление на Земле и увеличение концентрации двуокиси углерода в атмосфере? (К примеру, в Северном полушарии на широте Центральной России, Канады рост и урожайность большинства полезных культур в этих условиях к концу 21 века увеличится только по этой причине на 10-20%). Может ли человек вмешаться и управлять этими процессами и следует ли это делать вообще? На все эти и многие другие вопросы нет однозначных ответов и они требуют тщательного исследования. Ясно одно, что ни одна климатическая характеристика не остается постоянной на большом протяжении во времени, и если уж концентрация СО2 в атмосфере меняется, то ее рост гораздо лучше, чем падение, т. к. за этим бы последовало глобальное похолодание и безусловно ухудшение условий жизни повсеместно.

Похожие проблемы возникли из-за локального (в масштабах Земли, конечно) снижения концентрации озона (озон - трехатомная молекула кислорода – О3) в атмосфере (главным образом, в верхних слоях атмосферы приполярных областей). Если собрать весь озон, находящийся в атмосфере и опустить его до поверхности Земли, то при стандартных атмосферных условиях толщина его слоя составит около 3 мм. Но даже в таких небольших концентрациях он является естественным фильтром, поглощающим ультрафиолетовые лучи, испускаемые нашим светилом наряду с другими. Это - твердо установленные факты. Но, опять-таки, возникает множество вопросов. Являются ли «озоновые дыры» в атмосфере рукотворными? Что произойдет с биосферой при увеличении интенсивности ультрафиолетового облучения? Как будут соотноситься вред и польза от этого? (В частности, под действием увеличивающегося потока ультрафиолетового облучения ускоряется фотосинтез и рост зеленой массы растений, уменьшается количество микробов, растет выработка некоторых витаминов в человеческом организме и др., но вместе с тем, повышается риск онкологических заболеваний кожи, ухудшения зрения и т. п.). Все это вопросы, ждущие своего ответа.

Наконец, в последние десятилетия 20-го века появились подозрения, что крупномасштабная деятельность человека (строительство плотин на крупных реках, горные работы, подземные ядерные взрывы и др.) провоцирует природные катаклизмы: землетрясения, сходы селей и лавин и, возможно, даже вулканические извержения. Пока для таких утверждений не слишком много надежных данных, и они имеют статус скорее рабочих гипотез. Но под ними есть вполне серьезные физические основания. Все знают, что для запуска лавины в горах порой достаточно одного падающего камешка, а для зажигания большого костра - небольшой искры. Более общими словами: метастабильная система (а земная кора, многие образования в ней как раз и являются метастабильными системами) может начать релаксировать к более выгодному (в термодинамическом отношении) состоянию в результате действия небольшого толчка, импульса, флуктуации. Так что воздействие небольшой (в масштабе Земли) энергией (положим, ядерного взрыва) может разрядить большой накопленный потенциал и «разбудить» дремлющие до поры могучие силы природы.

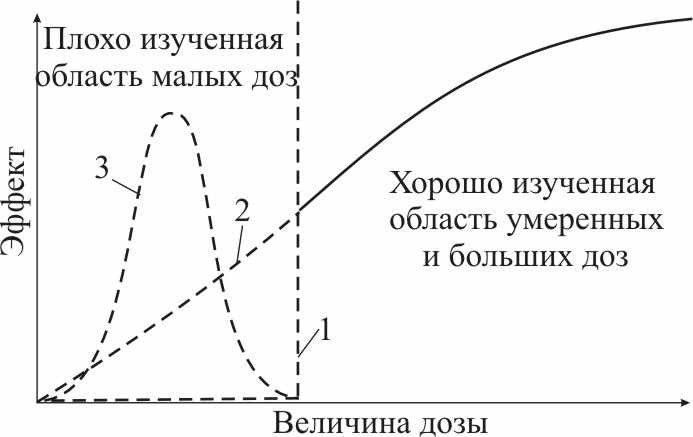

Интересной экологической, медицинской, физической проблемой является так называемая «проблема малых доз» (см. рис. 10.1). Она в общих словах заключается в том, что результаты воздействия малых количеств химических веществ (например, лекарственных или ядовитых), малых доз радиации (порядка естественного фона Земли), слабых постоянных и переменных электрических и магнитных полей до сих пор изучены слабо и трудно поддаются предсказанию. Вместе с тем – все это естественные условия существования человека, всей биосферы и окружающей нас неживой природы. Последние данные, полученные разными коллективами и независимыми методами, свидетельствуют, что казалось бы пренебрежимо малые воздействия могут вызвать непропорционально большие эффекты в самых различных объектах, в частности, биологических. Однако эти исследования только начались и их результаты вызывают оживленные дискуссии в среде ученых.

Ввиду колоссальной сложности и взаимосвязанности природных систем их изучение как целого наталкивается на большие трудности. Тем не менее, такие попытки непрерывно предпринимаются, в частности, методами компьютерного глобального моделирования экосистем. Обычно в таких моделях учитывают системно динамику народонаселения, имеющиеся на Земле пищевые, сырьевые и энергетические ресурсы, фондовооруженность, состояние окружающей среды и другие характеристики, и решают соответствующую систему дифференциальных уравнений. Совершенно очевидно, что никакая самая мощная вычислительная машина ни сейчас, ни в самом отдаленном будущем не сможет работать с системой уравнений, отражающей ВСЕ текущие в природе процессы. Так что поневоле приходится отбирать только важнейшие из них (или, по крайней мере, те, которые кажутся таковыми исследователю). Методами глобального моделирования в разных научных центрах спрогнозировано наступление «ядерной зимы» – резкого похолодания на Земле в случае массового применения ядерного оружия. И этот результат ни у кого сомнения не вызывает, поскольку и из качественного рассмотрения понятно, что гигантские тучи пыли, поднятые взрывами, заэкрани

Рис. 10.1. Схема, иллюстрирующая проблему «малых доз». В области умеренных и больших доз (радиации, химического, лекарственного, магнитного и т. п. взаимодействия) обычно наблюдается растущий с дозой эффект, постепенно приходящий к насыщению. В области малых доз может наблюдаться пороговое поведение (1), пропорциональный отклик (2) или наличие так называемых «окон чувствительности» (3).

руют Землю от солнечного света на долгое время и температура начнет падать.

Чтобы не заканчивать пункт на такой пессимистической ноте, еще раз отметим, что наибольшую остроту обсуждаемая проблема приобрела в конце индустриальной эпохи. С переходом к постиндустриальному обществу и ростом экологической культуры эти проблемы будут естественным образом ослабевать. Для этого у человечества имеются большие ресурсы и резервы. К ним можно отнести высокий уровень развития науки и технологий, интеграционные тенденции в мировой экономике, закономерный рост значимости человеческой личности в истории общества, экологизация сознания населения развитых стран, активизация работы правительственных и общественных природоохранительных организаций, растущая гражданская активность, преимущественно гуманистическое направление развития философии и др.

- Энергетическая проблема. Популяризаторы науки и журналисты часто говорят, что качество жизни зависит, главным образом, от трех «Э» - Экологии, Энергетики, Экономики. В целом это справедливо. Поэтому перейдем к обсуждению второго «Э». Энергообеспечение, его адекватность общественным потребностям, технологические формы и стоимость являются важнейшими факторами роста производительных сил, социального прогресса, оптимизации природопользования, улучшения условий труда, повышение комфортности быта и многих других сторон нашей жизни.

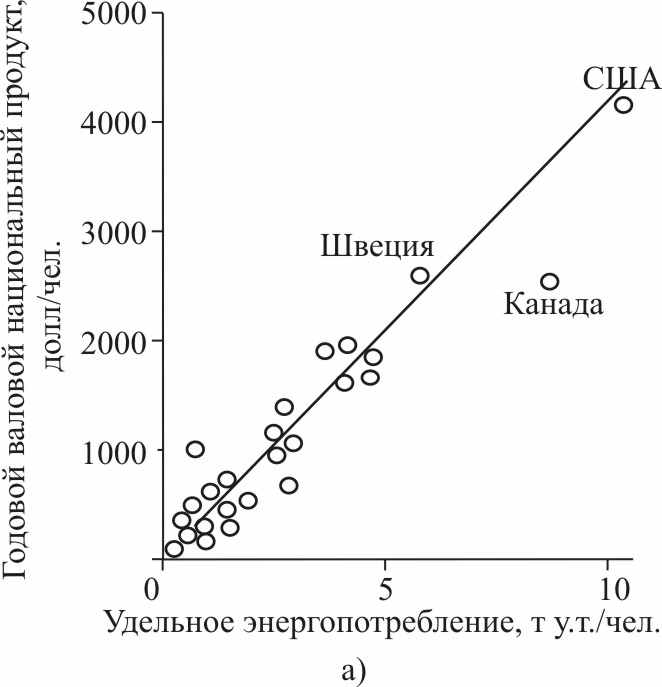

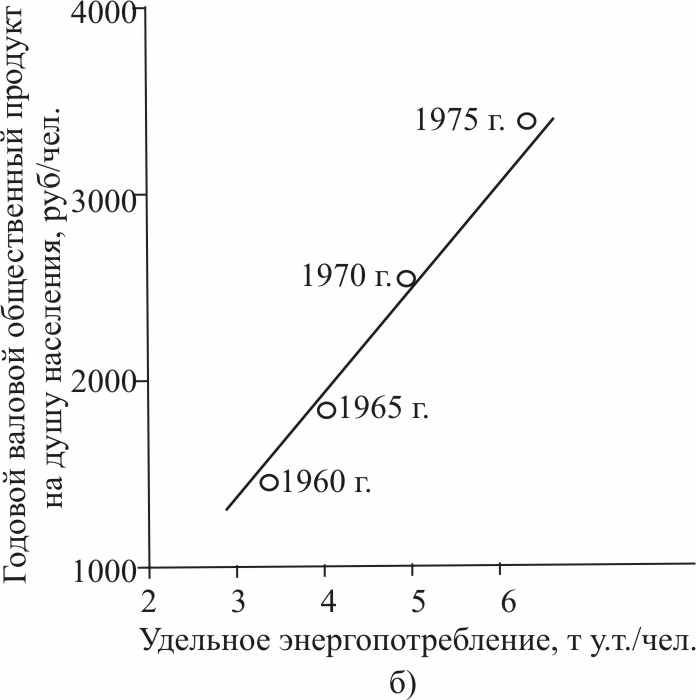

Любая смена передовых способов производства сопровождалась и сменой его энергетической базы. Кустарный и ремесленный этап использовал силу мускулов людей и животных, в мануфактурах использовали энергию огня, рек, ветра. Промышленная революция 18-19 веков потребовала создания универсального двигателя, и была изобретена паровая машина, что обусловило переход с древесного топлива на каменный уголь. В начале 20-го века началась массовая электрификация и моторизация мировой экономики (двигатели внутреннего сгорания, а не внешнего, каким является паровая машина), дополненная химизацией во второй половине века. Как следствие, произошел переход энергетики на нефть и газ, которые превратились одновременно и в ценнейшее химическое сырье. Вместе с тем, происходило и увеличение энергонасыщенности производства и энерговооруженности человека не только на производстве, но и в быту. Практически до конца 20-го века рост производства энергии обгонял экономический рост (в целом в мировой экономике) и рост народонаселения. Так, в последние десятилетия прирост населения Земли происходил со скоростью около 2% в год, тогда как потребление энергии росло на 4% в год. В СССР эта разница была еще больше, и в последние 30 лет его существования соответствующие показатели составляли 1,4% и 6% в год соответственно. Так что жизнь пока опровергает мрачные предсказания Т. Мальтуса, согласно которым рост средств существования отстает от роста народонаселения. Правда, это лишь среднестатичстические цифры по миру и нашей стране. В разных странах рост населения и выработки энергии очень сильно вариируются (да и в отдельно взятой стране случаются разные периоды в развитии экономики). Но общим для всех является прямая пропорциональность между удельным потреблением энергии и валовым национальным продуктом на душу населения (см. рис. 10.2). Так что заинтересованность каждого государства в опережающем развитии энергетики вполне понятна. Откуда же человечество черпает энергию сегодня? Мировая статистика свидетельствует, что главным источником энергии сейчас являются природные ресурсы органических видов топлива: уголь, нефть и газ. В общем топливно – энергетическом балансе мировой экономики их доля составляет около 97%, а в производстве наиболее удобного вида энергии – электрической – порядка 85% (для России цифры близки к общемировым). Динамика потребления различных энергоресурсов в США на протяжении почти полутора веков показана на рис. 10.3. Из этого вытекают, по меньшей мере, три неприятных следствия:

- Органические виды топлива относятся к невозобновляемым и очень ограниченным ресурсам планеты. Природа накапливала их миллионами лет и в течение обозримого будущего можно рассчитывать только на пополнение разведанных и пригодных к разработке запасов уже имеющихся в земных недрах.

Существуют различные способы оценки того, на какой период их может хватить человечеству. Самый простой из них – это деление известных сейчас запасов на нынешнее потребление. Более сложные расчеты учитывают возможный рост разведанных запасов и прогнозируемый рост потребления топлива. В любом из рассматриваемых сценариев раньше всего должны исчерпаться запасы нефти (через 30-50 лет), потом газа (около 50-100 лет) и затем – угля (через 500-1000

Р

ис. 10.2. Зависимость валового национального продукта в 70-е годы 20-го века в различных странах (а) и в СССР (б) от удельного энергопотребления (в тоннах условного топлива на человека)

Рис. 10.3. Использование различных видов топлива для производства энергии в США за период с 1850 по 1980 г.

лет). Из этого со всей неизбежностью вытекает необходимость поиска альтернативных источников энергии.

- Как уже говорилось выше, энергетика, основанная на сжигании органического топлива, является сильнейшим загрязнителем окружающей среды, с которыми проще всего бороться, вытесняя эту технологию из энергетического баланса.

- Если в энергетике органическое сырье еще можно заменить на нетрадиционные источники энергии (о чем речь пойдет ниже), то в нефтехимической промышленности и на транспорте им нет альтернативы. Д. И. Менделеев еще в 19 веке говаривал: топить нефтью - это все равно, что топить ассигнациями, имея ввиду, что нефть - это ценнейшее сырье для более сложного и полезного использования.

Чем же можно заменить нефть, а затем и газ в энергетике? В первую очередь – углем, что уже и делается, несмотря на бóльшие трудности в его добыче, транспортировке, сжигании. Люди, непосвященные в тонкости энергетики и экономики, часто думают, что на смену традиционным, невозобновляемым источникам энергии могут со временем прийти так называемые природные возобновляемые источники: гидроэнергия рек, солнечная энергия, энергия ветра и морских волн, геотермальная энергия, биоэнергетика и т. д. Все они достаточно хорошо исследованы наукой и освоены практикой в относительно небольших масштабах. Но рассчитывать на замещение ими топливной энергетики в мировой экономике нет никаких оснований. Тому есть множество причин. Во-первых, себестоимость получения энергии таким способом (несмотря на отсутствие необходимости в непрерывном снабжении топливом) в десятки – сотни раз выше, чем в традиционной энергетике. Эти источники имеют суточную, сезонную и климатическую зависимость, что крайне неудобно для большой энергетики. Малая плотность потока энергии (т. е. число кВт, протекающих через м2 поверхности) заставляет строить очень громоздкие, материалоемкие конструкции, к тому же выводящие из хозяйственного оборота большие площади земли. В результате оказывается, что они не только намного дороже обычных, но и менее экологичны (за счет необходимости добывать для них больше руды, выплавлять больше металла, занимать больше места и т. д.). Все это не исключает расширения использования возобновляемых источников энергии в удобных для этого местах и ситуациях (например, для обогрева жилищ, подогрева воды, полива сельхозугодий и т. д.).

Однако по большому счету надежды на практически безграничный источник энергии могут быть связаны только с использованием ядерной энергии. Как уже упоминалось в модулях 7 и 8, для этого имеются две принципиальные возможности: реакции расщепления тяжелых ядер (урана, плутония) на более легкие и реакция синтеза ядер водорода в ядра гелия. И те и другие давно освоены в научном отношении, а первая - и в технологическом. Именно на реакциях расщепления основана работа всех существующих АЭС. И они уже сейчас дают около 15% всей вырабатываемой в мире электроэнергии (а в некоторых европейских – Франция, Бельгия, Швеция, Швейцария – близко к 100%). Но в принципе нынешние АЭС работают, как и традиционные ТЭЦ, на невозобновляемом топливе – природном уране. Есть, правда, проекты гражданских реакторов на так называемых быстрых нейтронах (в военных целях они уже давно эксплуатируются), в которых топливо даже нарабатывается в бóльших количествах, чем сжигается. В связи с большим количеством накопленного оружейного урана и плутония, несмотря на принципиальную исчерпаемость этого источника энергии, такого ограничения пока реально не ощущается, тем более, что в качестве топлива используется не высокообогащенные необходимым изотопом (для оружия очень близко к 100%), а мало концентрированные смеси (2-4 %).

Большие вопросы возникают в связи с необходимостью захоронения радиоактивных отходов ядерного цикла. Существующие технологии вызывают беспокойство общественности и зачастую является предметом политических и экономических спекуляций, отвлекающих от решения реальных проблем. Одно можно сказать совершенно определенно по поводу существующей ядерной энергетики: она стала экономически целесообразной (после резкого повышения цен на нефть в 70-е годы), экологически гораздо более чистой, чем традиционная топливная энергетика (исключая нештатную ситуацию в Чернобыле, в которой 100% причиной был человеческий фактор). Не только суммарное загрязнение окружающей среды атомными станциями неизмеримо меньше, чем у тепловых (за счет отсутствия выбросов газообразных продуктов сгорания, частиц копоти и т. п.), но и даже радиационное, поскольку АЭС годами работают в замкнутом цикле, а ТЭЦ выбрасывают в трубу громадное количество слабо радиоактивных веществ.

И все-таки, в полной мере человечество может получить доступ к безграничному источнику энергии только технологически освоив реакции ядерного синтеза, текущие на Солнце и используемые в термоядерном оружии. Топливом для реакторов термоядерного синтеза может быть очень распространенный в природе водород и его более тяжелые изотопы – дейтерий и тритий, легко получаемые из обычной воды. В отличие от добычи и обогащения урана эта процедура крайне проста и экологична. За несколько долларов из тонны воды можно выделить необходимые изотопы, которые при сжигании в термоядерном реакторе дадут энергию, которая содержится в 250 тоннах бензина стоимостью примерно 25 тыс. долларов (по ценам, сложившимся на мировом рынке в начале 21 века). При этом не образуется никаких химически вредных или радиоактивных отходов. Физика этого процесса хорошо понятна в настоящее время. Управляемые термоядерные реакторы сейчас находятся в стадии разработки, и ожидается, что через 15-20 лет будут запущены первые опытно-промышленные образцы. Вот тогда человечество надолго (а может быть и навсегда) закроет вопрос об источниках энергии, получив доступ к безбрежному ее океану в любой точке Земли.

- Сырьевая проблема. Многие рассуждения, приведенные при рассмотрении проблем традиционной энергетики, справедливы и для этого случая. Действительно, растущие потребности в сырье для бурно развивающейся промышленности должны когда-то натолкнуться на принципиально конечные запасы природных ископаемых. По некоторым видам руд разведанных запасов может хватить лишь на несколько десятков лет. В этой проблеме можно выделить три аспекта.

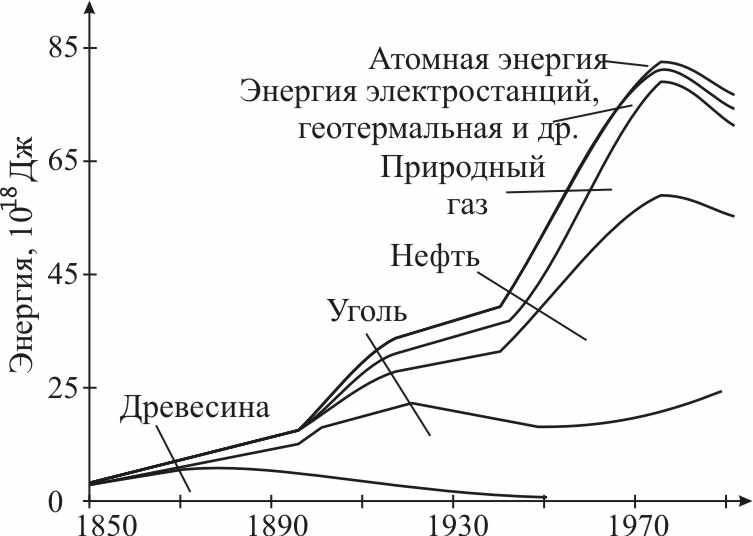

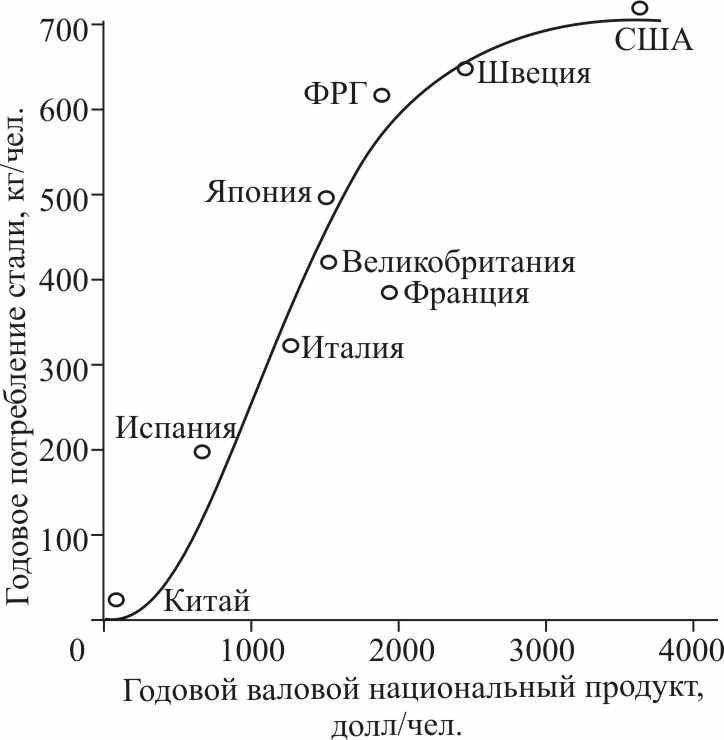

- Прогнозирование и ограничение потребности в сырье в будущем. Рано или поздно, на том или ином уровне, но потребности, связанные с материальным производством, должны стабилизироваться. Вопрос лишь в том, когда это произойдет и на каком уровне. О долговременных прогнозах мы еще поговорим ниже. Некоторое представление о постепенном насыщении потребностей может дать рис. 10.4, но котором показано, что рост валового национального продукта не сопровождается пропорциональным увеличением потребности

- Увеличение разведанных запасов и готовность экономики потреблять сырье по все более высоким ценам. Поверхность Земли еще не так хорошо исследована, чтобы нельзя было надеяться на обнаружение новых крупных месторождений полезных ископаемых. Еще большие возможности таятся в Мировом Океане, который покрывает 2/3 поверхности Земли. В океанской воде растворена практически вся таблица Менделеева, а при очень слабой изученности дна уже сейчас известны очень богатые месторождения железной руды, нефти, газа и др. С другой стороны, надо понимать условность цифр, означающих доступные запасы. Как правило, они относятся к таким месторождениям, которые выгодно разрабатывать сейчас или в ближайшем будущем при существующей технологии добычи и ценах на мировом рынке. Если промышленность будет готова платить в 10 или 100 раз больше за тонну сырья чем сейчас, то объемы экономически целесообразных для разработки запасов вырастут во много раз.

Р

ис. 10.4. Насыщающаяся зависимость потребления стали от роста валового продукта (80-е годы 20-го века).

в основном конструкционном материале – стали (см. также рис. 10.3).

- В настоящее время добываемое сырье используется крайне неэффективно. Простой подсчет показывает, что суммарная масса готовой продукции составляет сейчас не более 1,5% от массы добываемого сырья. Это означает, что 98,5% добытого из недр Земли отправляется в отвалы и на мусорные свалки, создавая сложные экологические проблемы, занимая большие территории.

Завершая этот пункт, подчеркнем, что у человечества есть громадный резерв экономии ресурсов, если оно научится использовать все «отходы» производства, которые реально могут являться ценным сырьем для других производств. Тут есть чему учиться у природы, у которой не бывает никаких отходов: все идет в дело. Для создания безотходных технологий необходимы как фундаментальные, так и прикладные научные исследования и большие капиталовложения. Развитые страны давно идут по этому пути и неуклонно снижают материало- и энергоемкость единицы продукции.

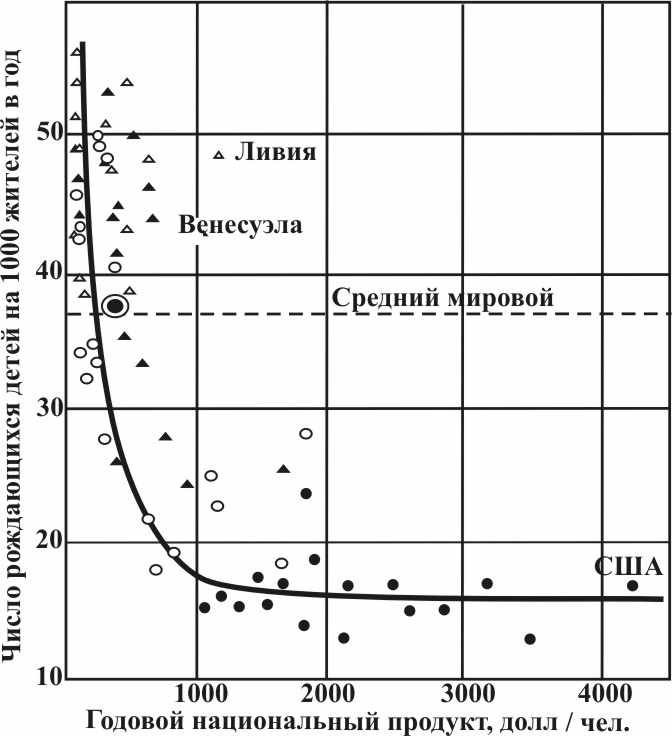

Рис. 10.5. Зависимость рождаемости от материального благосостояния общества (данные относятся к началу 70-х годов)

А

фрика

фрикаЕ

вропа, СССР, Северная Америка

вропа, СССР, Северная АмерикаЛатинская Америка

А

зия

зия- Демографическая проблема. Значительная часть ученых – глобалистов (М. Месарович, Нобелевский лауреат К. Лоренц и др.) ставят на первое место проблему перенаселенности Земли, снижение темпов роста численности населения. В последние десятилетия этот рост происходил со скоростью 1,7 – 1,8 % в год. Неоднородность демографических процессов, идущих в разных странах и регионах мира, требует рассмотрения этих процессов локально, в региональном аспекте. Это ясно видно из Рис. 10.5, который демонстрирует общемировую тенденцию – чем выше экономический уровень развития страны – тем ниже рождаемость и темпы роста населения. Конечно, у этой проблемы есть и биологические и медицинские и просветительские аспекты. Но, быть может, она более чем какая-либо другая проблема глобалистики является социальной, мировоззренческой, религиозной, философской. Так что у естествознания здесь весьма скромные возможности для участия.

- Продовольственная проблема. Она тесно связана с демографической и общеэкономической проблемами развития. Пока и в этой сфере для мальтузианства нет реальной почвы. Мировое производство продовольствия в последние десятилетия росло примерно на 2,5 % ежегодно, т. е. быстрее численности населения. Но в отдельных регионах число людей, получающих недостаточное питание, увеличивалось. Т. е. опять-таки эта проблема не биологическая, а экономическая и социально – политическая. Оценки показывают, сегодня в мире производится всего лишь около 3 % сельскохозяйственной продукции, которая могла бы быть получена при эффективном использовании во всех странах достижений науки и техники. Другими словами, Земля может прокормить при существующих технологиях в десятки раз больше нынешнего населения. Проблема сводится к использованию современной агротехники, высокосортовых семян, высокопроизводительных пород скота, эффективной переработке сельскохозяйственного сырья, капиталовложениям в материальную базу, обучению аграриев новым технологиям, эффективному управлению и т. д. Чтобы продемонстрировать, какие возможности заложены в современном сельском хозяйстве, сравним некоторые показатели Нидерландов и самого передового в нашей стране сельского хозяйства Московской области. *

| Показатели | Нидерланды | Московская область |

| Территория (тыс. кв.км.) Население (млн. чел) Сельхозугодья (га / на чел) Площадь закрытого грунта (га) Урожайноость картофеля (ц/ га) | 4,12 14,0 0,14 10 000 411,0 | 4,70 14,5 0,13 485 127,0 |

| Производство

| 13,0 2650,0 9,00 75,0 21,0 | 1,86 246,7 4,0 1,2 3,1 |

| Количество едоков, приходящихся на одного работника сельского хозяйства | 112 | 10 |

*Данные взяты из книги Беляцкий В.Н. В стране мельниц и тюльпанов. М., 1989г.

Или вот другие факты: в Африке в сельском хозяйстве занято три четверти населения, а в США – 3 %. При этом Африка обеспечивает только 80% своих потребностей, а США является крупнейшим в мире производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции.

- Проблема устойчивого экономического развития. «Великая депрессия» в экономике западных стран в 1929-1933 годах заставила подойти к проблемам устойчивости экономики с научных позиций, ввести математические методы прогнозирования и целенаправленного воздействия на экономику различными методами. В результате отхода от принципов стихийного рынка и создания «мягких», не административных механизмов управления западная экономика начала развиваться более устойчиво, без больших провалов. В то же время жестко зарегулированная, управляемая административно, без учетов законов экономики социалистическая система не выдержала соревнования с капитализмом и потерпела крах. Большой и все возрастающий разрыв наблюдается также между развитыми странами и странами третьего мира. По многим важнейшим экономическим показателям он достигает десятков раз (энерговооруженность, производительность труда, совокупный валовой продукт на душу населения и т. д.). Следует иметь ввиду, что высокотехнологичное производство подразумевает высокую фондовооруженность рабочих мест и высокий уровень профессиональной подготовки персонала. Уже при десяти – пятнадцати кратном отставании по фондовооруженности высокие технологии не могут найти массового применения. Так что к перечисленным выше проблемам материального свойства, напрямую выходящих на проблему устойчивого развития экономики, добавляются политические и социокультурные, имеющие региональный характер.

- Проблема освоения космоса и мирового океана. В модуле 8 мы уже касались освоения космоса с научно – технической точки зрения. Гораздо большую значимость она имеет как общечеловеческая романтическая задача поиска неизвестного за пределами обжитого дома – Земли, как демонстрация примата духа перед прагматизмом, как возвышенный пример возможности сотрудничества стран с различной идеологией и общественно-экономическими условиями. Конечно в освоении космоса, поиске внеземных цивилизаций и т. п. проектах должна быть заложена в первую очередь философия, общечеловеческий смысл, а потом уже научно – технические решения. Рассмотрим это на примере задачи обнаружения внеземных цивилизаций. Сначала целесообразно задаться вопросами: а зачем нам их искать? что мы ожидаем увидеть, узнать, получить от этого? что мы будем делать, если встретим «отсталую», по нашим меркам, цивилизацию, или наоборот, очень развитую, но агрессивную? Если мы на Земле в пределах одного биологического вида, развивавшегося в очень близких условиях, не можем найти общего языка (живой пример: развитые страны и арабский мир), то на что мы можем надеяться при встрече с жизнью, вероятно, совершенно непохожей ни на что земное? Надо сознавать одно: если человечество встретит другую разумную жизнь, оно уже никогда не будет таким, как прежде, но в лучшую ли сторону оно изменится?

Конечно, и представители «точных наук» думают об этом, но со своих позиций, в рамках естественно - научной методологии. Существовало и до сих пор действует несколько серьезных международных программ поиска внеземных цивилизаций (SETI, CETI и др.). В них рассматриваются три группы способов обнаружения внеземной жизни и установления контактов с ней:

- Анализ возможных следов и свидетельств пребывания живых существ внеземного происхождения на Земле;

- Регистрация излучений, поступающих из космоса, в широком диапазоне частот (от радио- до гамма-) и их анализ на предмет присутствия сигналов разумной жизни;

- Посылка межпланетных кораблей, радио- и оптических сигналов в окружающий космос.

Часть ученых, вовлеченных в эти программы, занимается теоретическим анализом возможностей возникновения и развития жизни во Вселенной и оценками вероятности их обнаружения и налаживания контактов с ней. Первым и очень жестким условием является наличие планет, подобных Земле, около «перспективных» звезд. Сейчас уже нет никаких надежд на обнаружение более или менее развитой, не примитивной жизни в пределах Солнечной системы. Ясно, что ее нет ни на одной планете. Существуют ли планеты около других звезд? На этот вопрос у астрофизики пока нет однозначного ответа. Из-за большой удаленности звезд и малой светимости планет обнаружить последние прямыми наблюдениями невозможно. Их наличие можно установить лишь по маленьким колебаниям положения звезды на звездном небе вследствие обращения около нее массивного тела. Сейчас найдено около десятка звезд, которые можно заподозрить на присутствие в их гравитационном поле тел, подобных нашей Земле. Но надежных доказательств этому пока нет.