Г. Р. Державина Академия непрерывного образования Головин Ю. И. Универсальные принципы естествознания (наука в общечеловеческом измерении) Учебное пособие

| Вид материала | Учебное пособие |

- Г. Р. Державина академия непрерывного образования в. О. Алексеева ораторское искусство, 4496.13kb.

- Г. Р. Державина академия управления и сервиса кафедра менеджмента и маркетинга учебное, 1147.35kb.

- Г. Р. Державина академия непрерывного образования кузнецов и. А. Основы маркетинга, 857.54kb.

- Г. Р. Державина академия непрерывного образования о. Ю. Тарасова, Т. Н. Толстых основы, 1318.05kb.

- Налоги и налогообложение, 2486.36kb.

- Учебное пособие Часть1 Тамбов 2004 удк, 1372.4kb.

- Н. И. Константинова концепции современного естествознания учебное пособие, 2191.08kb.

- В. И. Александров Учебное пособие. Российская медицинская академия последиплом, 207.44kb.

- Учебное пособие Москва, 2007 удк 50 Утверждено Ученым советом мгупи, 1951kb.

- В. Н. Савченко в. П. Смагин начала современного естествознания концепция и принципы, 7481.88kb.

Литература

- Новая постиндустриальная война на Западе. М. 1999.

- В. М. Михайловский. Формирование научной картины мира и информатизация. С.-Петербург., 1994.

- А. И. Ракитов. Философия компьютерной революции. М. Политиздат. 1991.

- Р. Ф. Абдеев. Философия информационной цивилизации. М. ВЛАДОС. 1994.

- Ю. И. Шемакин, А. А. Романов. Компьютерная семантика. М. 1995.

- А. Д. Урсул. Информатизация общества: введение в социальную информатику. М. 1990.

- А. И. Ракитов. Информация, наука, технология в глобальных исторических измерениях. М. ИНИОН РАН. 1998.

- К. К. Колин. Фундаментальные основы информатики. Социальная информатика. М. Академический проект. 2000.

- Д. С. Чернавский. Синергетика и информация. М. Знание. 1990.

- Д. С. Чернавский. Проблема происхождения жизни и мышления с точки зрения современной физики.// Успехи физических наук. 2000. Т. 170. № 2. С. 157-183.

- Б. Б. Кадомцев. Динамика и информация. М. Ред. УФН. 1997.

- И. В. Мелик-Гайказян. Информационные процессы и реальность. М. Наука. 1997.

- Ф. Махлуп. Производство и распространение знаний в США. М. Прогресс. 1966.

- Биотехнология. Принципы и применение. Под ред. И. Хиггинса и др. М., Мир, 1988

А. Сассон. Биотехнология: свершения и надежды. М., Мир, 1987

Зачем господствуют над жизнью

Задуманные кем-то звуки?

Непостигаемые числа

Невычислительной науки.

Н. Матвеева

Модуль 9

Социальные последствия НТР

Новая социальная стратификация общества. Роль информации и глобализации в развитии цивилизации. Постиндустриальное общество.

В предыдущем модуле НТР обсуждалась как качественно новая стадия процесса превращения науки в непосредственную производительную силу, в результате чего наука, а не эмпирический опыт, становится решающим источником технического прогресса, порождающим принципиально новые виды продукции, технологии и целые производства. Вместе с тем, НТР содержит важнейшую социальную компоненту, поскольку ее влияние распространяется на все стороны общественной жизни.

Итак, НТП – в социальном измерении. Сразу заметим, что социальные последствия НТР пока не только плохо изучены, но еще и не осознаны обществом в полной мере. НТР не завершена, а ее влияние на социум может быть очень долговременным и проявляться не сразу, а через некоторый период времени. Социальные процессы имеют большое разнообразие и особенности в странах, отличающихся различным уровнем культуры, экономического развития, политическим устройством, национальными и религиозными традициями. Эти процессы сложны, связаны друг с другом и идут с разной скоростью. Тем не менее, можно выделить наиболее очевидные, общие или типичные тенденции для большинства индустриально развитых стран. Оговоримся также, что все обсуждаемые ниже явления наиболее ярко проявляются в небольшом числе государств (порядка 20 из примерно 200, существующих в мире), прошедших стадию индустриализации и вступивших в постиндустриальную эпоху. К ним относятся США, Канада, страны Западной Европы, отчасти Япония. Россия, не завершившая в полной мере высокотехнологичную индустриализацию, и имеющая крайне отсталое сельское хозяйство, тем не менее так же стоит одной ногой на пороге постиндустриального общества. Будет величайшей глупостью, если мы высокомерно проигнорируем опыт этих стран, не анализируя их по существу, а ограничимся навешиванием идеологических ярлыков («общество потребления», «загнивающий капитализм» и т. п.).

Другая причина привлечения данных о последствиях НТР в странах Запада (особенно США) заключается в доступности большого объема разнообразных статистических данных, отсутствующих в справочниках и публикациях, касающихся экономической и социальной ситуации в современной России (а до 90-х годов - в СССР).

Перейдем теперь к обсуждению наиболее общих и значимых социальных последствий НТП.

- Резкое повышение производительности труда было первичным и, по-видимому, самым важным, ключевым следствием НТП, приведшим к многообразным вторичным процессам во всех сферах жизни развитых государств. Первоначально этот рост происходил за счет вытеснения ручного труда машинным, затем – в результате изобретения и внедрения поточно – конвейерного способа производства товаров массового спроса (автомобилей, радиоприемников, телевизоров и т. д.). Последовательное внедрение комплексной механизации, автоматизации и роботизации в массовое промышленное производство привело к невиданному повышению производительности труда в индустрии (в меньшей степени в строительстве, связи и на транспорте), произошедшему за время жизни одного-двух поколений людей. Такой скачок в производственной сфере и во всем укладе жизни не оставил возможности обществу, отдельным людям плавно адаптироваться к резко изменившимся условиям существования, и это породило множество вторичных процессов.

Какова же типичная величина роста производительности труда в основных отраслях экономики, достигнутая в процессе НТР? Подсчитать точно этот рост весьма затруднительно, так как в течении 20-го века в рамках одной отрасли неоднократно и кардинально менялся характер и качество выпускаемой продукции (например, в бытовой электронике – от механических граммофонов и патефонов - на ламповые проигрыватели виниловых дисков, затем на пленочные бобинные магнитофоны, затем - на магнитофоны на компакт-кассетах и наконец - на цифровые проигрыватели на компакт–дисках). С другой стороны, переход от натуральных к денежным показателям тоже непрост, так как курсы валют, структура доходов и расходов населения и т. д. сильно изменились за последние несколько десятков лет. Тем не менее, грубые оценки показывают, что в разных отраслях промышленности, производящих более или менее сходные товары в течение 20-го века, производительность труда возросла от нескольких десятков до нескольких сотен раз!

В сельском хозяйстве такой подсчет произвести несколько легче, так как многие натуральные показатели (производство мяса, зерна, молока, овощей и т. д.) сохранили свое значение до сих пор. Оценки показывают, что производительность труда в экономически развитых странах к концу 20-го века по сравнению с концом 19-го века по разным видам сельхозпродукции возросла от 10 до 100 раз.

В связи с резким ростом производительности труда в индустрии и сельском хозяйстве возникло сразу несколько проблем. Массовое высвобождение промышленных и сельскохозяйственных рабочих, которые не могли сразу найти работу в других областях, привело к массовой безработице и социальному напряжению. Неуправляемое насыщение рынка товарами вызвало кризисы перепроизводства и последующую депрессию в экономике. Высвобождение крестьян и сельскохозяйственных рабочих привело к их миграции в города, где найти работу легче, а также к перемещению некоторых производств из городов в сельскую местность. В результате происходит урбанизация населения, разрушение традиций и привычного уклада жизни, рост преступности, что влечет за собой другие неприятные последствия.

Разумеется, все эти процессы протекали в разных странах в различном темпе и со своими особенностями. Но ни одно развитое государство (несмотря даже на принадлежность к различным общественно-политическим системам – капиталистической, социалистической или к странам третьего мира) не смогли их избежать. Это означает, что такие процессы имеют объективный и универсальный характер. Интересно отметить, что в истории человечества – это, по-видимому, первое революционное преобразование в социальной структуре и общественных институтах, не сопровождавшееся радикальной ломкой классовой структуры и имущественных отношений.

- Формирование новой социальной структуры. Начиная с эпохи феодализма и вплоть до промышленной революции в Европе (примерно до середины 19–го века), а в России - до начала социалистической индустриализации (начавшейся в 30-е годы 20-го века), в социальной структуре всех стран преобладали крестьяне. Так, по первой переписи населения в России, проводившейся в 1897 году, 87% граждан Российской империи проживали в деревнях и селах и занимались сельскохозяйственным трудом. А с учетом того, что и население мелких провинциальных городов частично также участвовало в сельскохозяйственном производстве, эта цифра будет еще больше. Другими словами, на оставшиеся социальные слои: рабочие, служащие, интеллигенция, административные органы и прочие приходилось всего по несколько процентов. И так было на протяжении многих веков. Механизация сельского производства, индустриализация промышленности и другие факторы привели первоначально к росту численности рабочих и уменьшению доли крестьянского населения. На короткое (в историческом масштабе) время пролетариат стал наиболее многочисленным и социально значимым классом. Однако по мере развития индустриализации, все большего внедрения автоматизированных производств началось сокращение численности рабочих, приведшее к депролетаризации общества. Снизилась и социальная роль рабочего класса. Причем, если в США и странах Европы этот процесс проходил более – менее плавно на протяжении жизни нескольких поколений людей, то в СССР (а затем в России) он пришелся на жизнь одного-двух поколений. Т. е. громадные массы людей, бывшие по происхождению, менталитету, ценностным установкам крестьянами, вынуждены были переквалифицироваться в рабочих, но в конце жизни снова были вытолкнуты в другие социальные слои (мелкий бизнес, сфера обслуживания, низковалифицированные служащие и т. п.). Поколение, испытавшее все тяготы Второй мировой войны, еще раз было глубоко травмировано. Очевидно, все страны третьего мира, решившие встать на путь индустриального развития, будут сталкиваться с аналогичными проблемами.

Доля трудоспособного населения, занятого сельскохозяйственным трудом, также продолжала неуклонно снижаться. Так, если в начале 20-го века в США в сельском хозяйстве было занято около 50% населения, то к концу его – только 3 %. В ряде стран Западной Европы эта цифра упала до 1,5-2,5 %. И, надо заметить, они с большим избытком обеспечивают потребности своих стран в сельхозпродуктах и сельхозсырье. Если бы правительства этих стран искусственно не сдерживали рост производительности труда в сельском хозяйстве (по социальным и другим мотивам), то численность аграриев упала бы еще больше. Доля рабочих, занятых простым нетворческим трудом продолжает падать и составляет от 10 до 20% трудоспособного населения (хотя определить точно, что такое «рабочий» теперь бывает весьма затруднительно).

Какие же социальные слои стали разрастаться и смогли принять эти армии высвобождающихся рабочих? Наиболее многочисленными стали сферы бытовых услуг, образования, медицинского обслуживания, научно-техническая, управленческая, культурно-массовой работы, общественного транспорта и связи. Так, например, в ведущих странах Западной Европы сфера услуг поглотила около 2/3 трудоспособного населения.

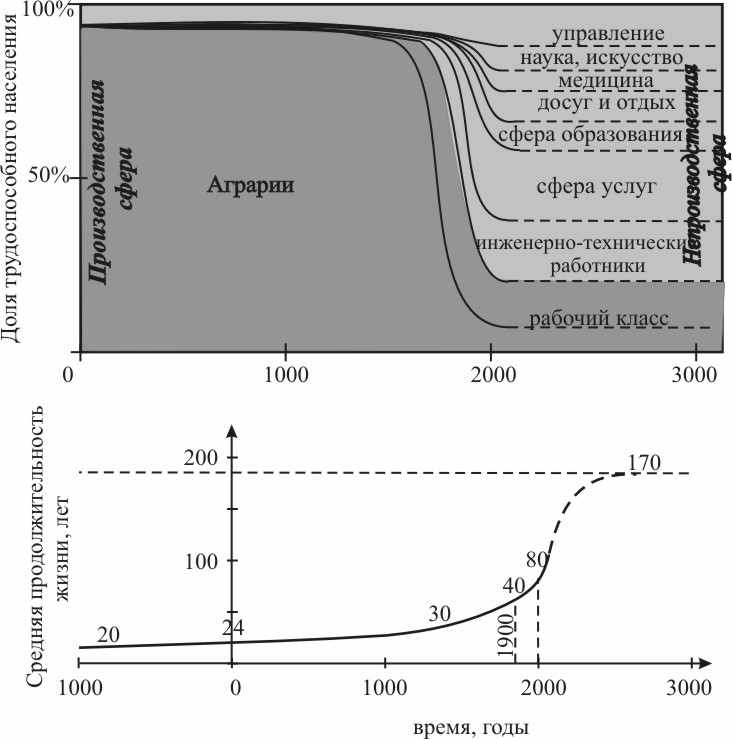

Таким образом, очень схематично и обобщенно можно представить произошедшую за короткое время социальную трансформацию как некую инверсию занятости с резким падением роли производственной сферы в пользу непроизводственной (рис. 9.1). Грубо говоря, пропорция между занятостью трудоспособного населения в производственных и непроизводственных сферах изменилась с 10:1 на 1:10. Причем, еще более контрастно и с большим размахом величин такая оценка будет справедлива для вклада в валовой национальный продукт этих сфер деятельности. Трудно себе представить, что в будущем, даже очень отдаленном, эти пропорции радикально изменятся. Т. е. мы имеем дело с уникальной, никогда не имевшей ранее социальной революцией, приводящей к формированию постиндустриального общества (см. п.7 настоящего модуля).

Интересно также отметить, что уже к концу 80-х годов величина «человеческого капитала» в США (т. е. стоимость знаний, опыта, творческой отдачи, образования, воспитания, здоровья высококвалифицированных специалистов) превышала сумму активов всех американских корпораций (при всей условности и непривычности для нас такого сравнения, все-таки очень важно понять, что в постиндустриальном обществе не стоимость зданий, станков, транспортных се-

Рис. 9.1. Революционное изменение социальной структуры общества, принципов его стратификации и средней продолжительности жизни человека в результате НТР

тей и т. п. определяет мощь и производительные силы страны). Фактически происходит замещение денежного капитала интеллектуальным.

- Качественные изменения содержания и характера труда в постиндустриальном обществе требуют отдельного рассмотрения. В 1962 году Ф. Махлуп ввел в научный оборот термин «knowledge-worker» т. е. «работник интеллектуального труда». Под этим подразумевалось 1) изначальная ориентированность на знания и работу с информацией, как основные средства достижения результата; 2) фактическую независимость от внешних факторов собственности на средства и условия производства; 3) желание заниматься только такой деятельностью, которая открывает широкие возможности для самореализации и самовыражения (хотя бы и в ущерб сиюминутной материальной выгоде); 4) высокая психологическая трудовая и функциональная мобильность.

Доля таких knowledge-workes по данным Ф. Махлупа составляла в США в 1958 г. – 31 %, в 1980 г. – 53%, а в конце 90-х – 70%. Отметим, что если в 60-е годы прирост совокупной рабочей силы за счет этой категории работников составлял 70%, то в настоящее время – практически 100%. Одновременно происходит отчуждение представителей устаревших профессий и низкоквалифицированных работников, неспособных к динамичному поведению на рынке труда. В СССР, согласно опубликованным статистическим данным, доля занятых умственным трудом возросла с 3% в 1926 г. до 29,5% в 1979 г. Для промышленности, особенно приборостроительной, электронной, химической и других эта доля, безусловно, гораздо выше.

Рост высокотехнологичных производств привел к всплеску потребностей в квалифицированных инженерно-технических работниках. Они пришли в большом количестве и в производство и в управление. Их заработки стали быстро расти. Так, если прибыль 500 компаний, лидирующих на американском рынке и входящих в так называемый индекс S&P 500 увеличилась в 1996 г. на 11%, то доходы их управляющих – на 54%. По итогам 1996 года около 20 высших менеджеров этих компаний получили в виде заработной платы и премий свыше 20 млн. долларов каждый. Рекордсмен – президент «Кока-Колы» Р. Гойзуетта имел в 1996 г. доход более 1 млрд. долларов. Но надо учесть и то, что за время руководства Р. Гойзуеттой «Кока-Колой» компания вышла из кризиса, а ее рыночная цена увеличилась с 4-х млрд. дол. в 1981 г. до 150 млрд. дол. в 1997 г. Однако, столь большие доходы имеют только те, кто обладает исключительно высокими творческими способностями. Устойчивый рост заработной платы за последние 30 лет происходил только у людей со степенью магистра (что соответствует очень хорошему высшему образованию в нашей стране) и в еще большей степени - с дипломами докторов наук (что приблизительно соответствует нашей кандидатской ученой степени). Т. е. рост благосостояния происходит только у высококвалифицированных сотрудников. В результате к началу 21 века свыше 80% американских миллионеров были людьми, каждый из которых сам заработал свое состояние за время трудовой деятельности (а не получил его по наследству). Характерно, что в современных условиях причины столкновений и конфликтов предпринимателей и персонала все чаще обусловливаются не материальными обстоятельствами, а проблемами, связанными со степенью свободы работников в принятии решений и мерой их автономности.

Таким образом, и рабочий класс и буржуазия подверглись в постиндустриальном обществе значительной трансформации.

- Поскольку экономической основой постиндустриального общества являются знания и информация, резко возрастает роль образования. Оно становится массовым и непрерывным. В современной России – это четвертая по численности занятых в ней сфера народного хозяйства (после промышленности, сельского хозяйства и строительства). Если в начале 20-го века у нас было порядка десятка высших учебных заведений с общей численностью студентов несколько тысяч человек, то в 200 г. по данным Министерства образования Российской Федерации число ВУЗов в России составляло 1260 (из них 562 государственных, 662 – частных). В них обучалось 4073 тысяч студентов (2701 тысячи за счет госбюджета, 1021 тысячи – на платной основе в государственных ВУЗах и 345 тысяч – в негосударственных). Если к ним добавить несколько тысяч средних специальных учебных заведений, училищ, десятки тысяч средних общеобразовательных школ и обучающихся и работающих в них людей, то и эта картина не будет полной, т. к. существуют еще дошкольные воспитательные учреждения, специальные спортивные, художественные, музыкальные школы, военные учебные заведения, послевузовское образование (аспирантура) и т. д.

Ввиду быстрого изменения технологий, увеличения их наукоемкости процесс образования для специалистов высокого уровня продолжается теперь всю жизнь. Любое перемещение по служебной лестнице в крупных корпорациях сопровождается обучением на курсах или в собственных университетах. В современной России также выстраивается система непрерывного образования, позволяющая осваивать различные уровни квалификации.

Несмотря на формирование постматериалистической шкалы ценностей и мотиваций получения образования, экономические соображения остаются очень существенными. Так, в 90-е годы специалист с дипломом колледжа мог заработать в США за всю свою карьеру примерно на полмиллиона долларов больше, чем имеющий только среднее образование, а обладатель докторской степени (эквивалент нашей кандидатской) – больше на 1,5-2 млн. долларов. Вряд ли существует более эффективный способ инвестиций, чем в свое образование, которое способно обеспечивать такую высокую доходность столь длительный срок (суммарные затраты на образование с учетом платы за обучение, расходов на жилье, одежду, литературу и т. д. оценочно составляют около 100 тыс. долларов как в колледже, так и в аспирантуре. Учитывая, что упомянутый выше дополнительный заработок возникает в течение примерно 30 лет, легко подсчитать, что вложения в высшее образование дают 15-20% годовых, а в получение докторской степени – 50-80% годовых на протяжение нескольких десятилетий!).

Так или иначе, по совокупности всех мотиваций доля выпускников общеобразовательных школ, поступающих в США в колледжи непрерывно растет. Если в 1940 году она была около 15%, в 70-е составляла около 50%, то к концу 90-х достигла 70%. Похоже, призыв одного из «отцов - основателей» США, дипломата, литератора и весьма успешного ученого (среди многих его достижений – изобретение молниеотвода), Бенджамина Франклина, известного большинству людей лишь по изображению на стодолларовой купюре - «Переложите содержимое кошелька себе в голову, и тогда его у вас никто не отберет» - возымел действие.

Российская система образования (на всех уровнях - от начального школьного, до послевузовского) до последнего времени обоснованно считалась одной из лучших в мире. В ее недрах накоплен богатый педагогический опыт, найдены эффективные организационные формы, создана государственная система управления и т. д. Но есть, конечно, и много косного, устарелого. Под влиянием экономических и социальных факторов, вследствие сближения с общеевропейским образовательным пространством, резко возросшим обменом студентами, аспирантами, научными работниками, наша система образования будет неизбежно трансформироваться. Что-то будет вымываться из нее, что-то прирастать и развиваться, но нет сомнения, что в нашей стране образование всегда будет стоять высоко в шкале ценностей и занимать важное место в экономике, политике, жизни общества.

5. Важнейший социальный результат НТР – увеличение доли свободного времени и качества жизни. Продолжительность рабочего дня в промышленности и индустриализированном сельском хозяйстве упала за последние 100 лет примерно вдвое. В результате в ежедневном бюджете времени высвободилось 5 – 6 часов. Это обстоятельство имеет самые разнообразные последствия для человека. Возникает проблема рационального использования свободного времени. Напомним в этой связи, что поскольку человек является био-социальным существом, его потребности можно поделить на две группы: первичные (биологические, витальные) и вторичные (социо-культурные). К первым - относятся потребности, связанные с существованием человека как биологического вида. Это – питание, жилище, одежда, воспроизводство и обучение элементарным навыкам следующего поколения. Ко вторым - относят социо-культурные потребности: образование, творческую деятельность (наука, искусство), познавательную активность (туризм, путешествия), содержательный культурный отдых, интеллектуальное общение, заботу о здоровье и др.

В традиционном аграрном обществе основная задача состояла в обеспечении первичных потребностей. Как видно из рис.9.1, львиная доля населения была занята только этим. С большим трудом их усилий хватало для поддержания существования самих себя и еще нескольких процентов населения. При 11 –12 часовом рабочем дне в промышленности и безлимитном – в сельском хозяйстве, вопрос свободного времени не стоял – его просто не было. Гигантский рост производительности труда позволил вывести из производственной сферы большую часть трудоспособного населения и резко увеличить долю непроизводственной сферы, освободить от тяжелой физической или просто рутинной работы большие массы людей. В результате увеличилась не только продолжительность жизни, но и возросло ее качество: комфортабельность жилищ (центральное отопление, водопровод и канализация, электрическое освещение, средства связи и т. д.), улучшилось медицинское обслуживание, возросла мобильность населения и т. п. Динамику роста средней продолжительности жизни как интегрального показателя ее качества характеризуют следующие цифры: в Древнем Египте она составляла примерно 22-23 года, в Древнем Риме – 24-25 лет, в средневековой Европе – около 30 лет, в Европе 19-го века – 37-38 лет, а в современной – около 80 лет (рис. 9.1). Из этих данных видно, что наибольшего роста продолжительности жизни (примерно вдвое) удалось достичь в 20-м веке. Биологи и медики считают, что к середине 21 века средняя продолжительность жизни в развитых странах может возрасти до 110-120 лет. Биохимический ресурс, заложенный природой в человека, по-видимому, составляет 150-170 лет. Сейчас существует множество противников общества «потребителей», «материального изобилия» и т. д., периодически объединяющихся для организации шумных акций протеста. Однако если предложить им пожить в условиях Средневековой Европы, где даже в столицах не было ни освещения, ни водопровода, ни канализации, где помои выливали на улицы, где чума и холера регулярно выкашивала миллионы людей, а львиная доля населения была озабочена исключительно поисками средств к существованию (которое, правда, продолжалось недолго), то вряд ли кто-нибудь из них согласится даже в порядке эксперимента на такую жизнь в течение нескольких дней.

НТР решила проблему биологических потребностей, но возникло «общество потребления», в котором умелая реклама разжигает и поддерживает высокий спрос на товары, не являющиеся не только предметами первой необходимости, но и, так сказать, - и «второй», и «третьей». Разумеется, материальные потребности находятся в тесной связи с культурными. Поэтому теперь более общим и актуальным является вопрос формирования вторичных потребностей, общекультурного развития широких масс населения, получивших экономические возможности и свободное время для их удовлетворения. На этой почве, заполняя образовавшийся вакуум, возникла и стала развиваться массовая культура (кино, эстрада, популярная музыка, телевидение), сферы досуга, общественного питания, спортивно-оздоровительная и др.

У многих культурологов, искусствоведов, социологов, психологов и представителей других специальностей развитие маскультуры вызывает двоякие чувства, зачастую, - преимущественно негативные. С одной стороны, как правило, художественные критерии, эстетические достоинства, морально-этические принципы коммерческого искусства сильно уступают таковым в элитарном искусстве. (Хотя конечно и в первом можно найти образцы настоящего искусства, а во втором – примеры откровенной халтуры). Фактически провоцируется производство и массовое потребление непритязательной, бездуховной, а в значительной части, низкопробной эрзац – культуры, которая не столько развивает ум и возвышает чувства, сколько притупляет их и подчиняет. С другой – для восприятия классической музыки, балета, высокой поэзии и прозы требуется длительная подготовка, определенный общекультурный уровень развития, желание не просто убивать время в дискоклубах под примитивное музыкальное сопровождение, а соприкоснуться с духовным. Далеко не всем это доступно и кажется интересным. Массовая культура гораздо доступнее, способствует организованному проведению досуга и отдыху, создает рабочие места и альтернативу бесконтрольному времяпровождению молодежи на улицах и во дворах, а в своих лучших образцах - пробуждает тягу и к более высокому искусству. Из этого вытекает несколько задач: поддержание некоммерческого, высокого искусства, как правило, не способного конкурировать экономически с массовым; развитие эстетических, познавательных, образовательных потребностей в массах населения; повышение уровня маскультуры; качества и возможностей охвата (особенно молодежи), материального и организационного обеспечения и т. д.

6. Информатизация, интернационализация и глобализация общества. Понятия «информационное общество», «информационная эра» давно уже стали газетными штампами. Но что за ними реально скрывается? Каковы социальные последствия этих процессов в настоящем и будущем?

Как новая категория общественного и личного бытия информатика вошла в нашу жизнь во второй половине 20 века. К. Шеннон и Н. Винер - основоположники теории информации - придали ей и строгий математический смысл и, вместе с тем, космогонической значение. Это следует уже хотя бы из определения, которое дал Н. Винер: «Информация – это обозначение содержания, черпаемого нами из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему, и приведение в соответствие с ним нашего мышления».

Равноправно с этим существуют и используются десятки других определений информации, отражающих многообразие подходов и целей их использования в широком спектре научных дисциплин. У информации множество измерений: это и сконцентрированное прошлое и настоящее и прогнозы будущего, это математика, электроника и компьютерные технологии, это сфера деятельности и особый стиль мышления, это ключ к новым технологиям и к новой культуре, это средство всемирных коммуникаций и причина изоляции или самоизоляции людей от непосредственного человеческого общения, это удручающая алгоритмизация, рутина и высокое творчество. Информация становится проводником технического и социального прогресса, все больше превращает труд в интеллектуальное занятие, меняет быт, делая его более комфортным и одухотворенным. Через призму информации преломляется весь духовный мир человека, его надежды и опасения, революционные достижения и катастрофические ошибки. Она и небывалый источник знаний, и культурного обогащения, и в недобросовестных руках - средство манипулирования сознанием масс. Все это отдельные элементы новой многокрасочной, полифонической информационной картины мира.

В связи с этим информация из научно-технического термина быстро превратилась в междисциплинарное, а затем и наднаучное понятие. Многие ученые и философы идут дальше и ставят его в один ряд с основными философскими категориями: пространство, время, материя, движение, сознание и т. д. Действительно, многочисленные дискуссии показали неподчиненность и несводимость категории информация ни к какой другой философской категории. Возможно, со временем придется пересмотреть постановку основного вопроса философии: что первично – материя или сознание? Ведь сознание, дух по существу является информационными понятиями, т. е. менее общими, чем категория информация. В связи с этим некоторые специалисты полагают, что вместо классической постановки вопроса о соотношении материального и духовного целесообразно сформулировать два новых: о соотношении материи и информации и информации и сознания.

Существует громадное число работ, посвященных физической трактовке понятия информация (см., например, книги и обзоры Д. С. Чернавского, Б. Б. Кадомцева, И. В. Мелик-Гайказян, Ф. Махлуп, К. К. Колина и др., приведенные в списке литературы к этому модулю). Чаще всего в них обсуждается связь количества информации и беспорядка (энтропии) в системе, обусловленная сходством формул Больцмана для энтропии (см. модуль 5) и Хартли для количества информации. Однако следует учесть, что информация, как и объекты в окружающем мире, может быть разделена на два класса: микроинформация и макроинформация.

Микроинформация – незапоминаемый выбор одного варианта из нескольких возможных. Этот выбор делает сама система в процессе атомарных (молекулярных) движений. Этот выбор существует крайне недолго (типичное время жизни микросостояний 10-12 – 10-13 с) и затем разрушается. Макроинформация – запомненный выбор одного варианта из нескольких возможных. Запоминание означает, что сделанный выбор сохраняется в течение времени, которое больше, чем характерное время использования данной информации. В оперативной памяти ЭВМ запомненная информация может сохраняться от миллионных долей секунды до часов, а в книгах, на дискетах, компакт-дисках и т. д. – много лет.

Если в данный момент времени известны скорость и координаты всех частиц системы (например, в идеальном газе – всех молекул), то количество микроинформации связано с энтропией

следующим соотношением:

следующим соотношением:Imicro=1.44*S/k,

здесь S – энтропия, k=1,38*10-23 Дж/К – постоянная Больцмана.

Принимая во внимание малую величину постоянной Больцмана, легко представить себе, как велика величина микроинформации Imicro в любом сосуде с газом. Вместе с тем, если этот газ находится в термодинамическом равновесии, то поскольку такое макросостояние единственно (т. е. N=1), количество макроинформации в ней равно

Imacro =log2N=0.

Отсюда наглядно видно, как сильно отличаются макро- и микроинформация друг от друга не только количественно, но и качественно.

В любом реальном информационном процессе используется запоминаемая макроинформация. Заметим, что прямой перенос представлений термодинамики (и в частности, использование понятия “энтропия”) в информатику, как правило, невозможен. Действительно, выводы термодинамики справедливы лишь тогда, когда система состоит из очень большого числа частиц, которые могут создавать колоссальное число микросостояний, в то время как информатика оперирует обычно небольшим числом состояний. Информация также обладает целым рядом существенных свойств, которые не может описывать простая скалярная логарифмическая функция (условная и безусловная информация, кодовая и смысловая, ценная (с позиций вероятности достижения с ее помощью поставленной цели) и др.).

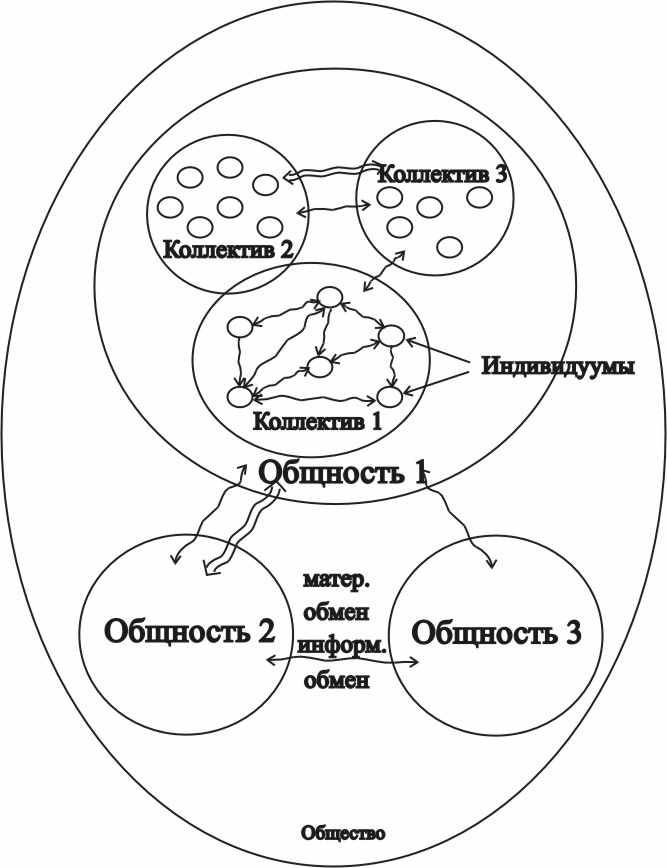

Еще более сложные проблемы возникают в приложениях теории информации к биологическим и социальным системам. Некое формальное сходство упрощенных моделей социальных и физических систем дает основание с известной долей условности и осторожности применять основные положения теоретической информатики к анализу процессов в обществе. Под социальной системой понимают общность людей, существенно связанных между собой некоторой деятельностью (образовательной, производственной, политической и т. д.) и рассматриваемую как часть человеческого общества в целом (рис. 9.2). Как и в сложной физической системе (см., например, рис. 2.1) в социальной – существует иерархия уровней. На каждом уровне между элементами подсистемы (например, людьми в трудовом коллективе) существуют связи, помогающие осуществлять некую общую функцию, которая не является простой суммой функций отдельных элементов. Такие социальные системы (за редчайшим исключением) являются открытыми, т. е. участвуют в обмене информацией, материальными и культурными ценностями с другими коллективами и обществом в целом. Кроме того, социальные системы обладают ярко выраженными нелинейными свойствами, т. е. их отклик в общем случае не пропорционален воздействию (хотя в случае слабых воздействий их приближенно можно рассматривать как линейные). Таким образом, социальные системы имеют все признаки систем, в которых может происходить самоорганизация (см. подробнее модуль 7). И действительно, бесчисленное множество примеров самоорганизации людей известно каждому: образование общественно-политических союзов, партий, спортивных команд; строительство поселков, городов и целых государств, праздничные шествия, карнавалы, войны, революции и т. д.

Рис. 9.2. Схематическое представление структуры общества как сложной иерархической системы

Небезинтересно проследить связь между динамикой развития цивилизации и информационной культурой общества. Ряд крупных философов, социологов, историков (Д. Робертсон, А. Ракитов и др.) обосновывают точку зрения, согласно которой глобальные технологические и социальные революции были связаны или даже обусловлены информационными революциями. Основные информационные революции обычно связывают со следующими событиями:

- появление языка и членораздельной речи, сделавшее возможным абстрактное мышление, интеллектуальную деятельность, общение, накопление и распространение знаний.

- изобретение письменности, позволившее отчуждать знания от субъекта и фиксировать их на материальных носителях, обеспечить сохранность информации и повысить ее достоверность.

- изобретение книгопечатания в эпоху Возрождения, давшее возможность широко распространять знания и информацию. Это, по существу, первая информационная технология, достигла рассвета с появлением печатных средств массовой информации: газет, журналов, рекламных объявлений и т. п.

- изобретение электронных средств информационных коммуникаций и бурное их развитие в 20-м веке (радио, телефон, телевидение). Возникло мировое информационное пространство.

- широкое распространение персональных ЭВМ в конце 20-го века породило бурный рост новых информационных технологий.

- информатизация всех сторон жизни, глобальные информационные сети, интеллектуализация общества, смена ценностных ориентиров, изменение содержания труда и т. д. свидетельствует о начале формирования новой цивилизации на Земле – информационного общества.

Растущая социальная потребность во все более широком использовании информации и средств информатики породила процесс глобальной информатизации, идущий ускоряющимися темпами во всех развитых странах мира. Сам термин “информатизация” возник в отечественной литературе в 80-е годы 20-го века. Федеральный закон “Об информации, иформатизации и защите информации”, принятый в России в 1995 г., дает ему такое определение:

“Информатизация – организационный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов”.

Информационные ресурсы рассматриваются здесь как один из важнейших источников информации, знаний, культурных ценностей, наряду с природными, энергетическими, материальными, трудовыми и финансовыми. При этом роль и удельный вес информационных и трудовых ресурсов (как совокупности людей, обладающих необходимыми знаниями и умениями для высокоинтеллектуальной и трудовой деятельности) непрерывно нарастают, а природных, энергетических, материальных - падает.

Глобальный характер информатизации (спутниковое телевидение, радиовещание, телефонная связь, в том числе сотовая, транснациональные компьютерные информационно-телекоммуникационные системы, широчайшее использование компьютерной техники, подсоединенной к этим сетям, в производстве, сфере обслуживания, образовании, быту) активизирует глобализацию мира по многим направлениям. Важнейшими из них являются следующие:

- глобализация экономики (создание транснациональных корпораций, международных рынков труда и сбыта информации).

- глобализация науки (международные творческие коллективы, совместные проекты, общие базы данных, научные журналы и их электронные версии, интенсивное общение в ИНТЕРНЕТе и т. д.).

- глобализация образования (единое образовательное пространство, дистанционное обучение и т. п.).

- глобализация культуры (электронные библиотеки, электронные версии художественной галерей, музеев, спутниковое многоканальное телевидение, унификация предметов материальной культуры вследствие размытия таможенных границ и т. д.).

Глобализация ускоряет экономическое развитие, способствует упрочнению мира и развитию демократии, облегчает доступ к информации через всемирные сети. Глобализация в образовании ведет к возрастанию академической мобильности преподавателей и студентов, унификации программ и методов обучения, созданию международных университетов и в конце концов единого образовательного поля.

Немаловажным обстоятельством является количество информации, которое производит человечество и которым оно оперирует. По оценкам, первое удвоение информации, накопленной от Рождества Христова, произошло к середине 18-го века, второе – к началу 20-го, третье – к 1950 г. В дальнейшем темп накопления продолжал возрастать: с 1950 по 1970 г. общий объем информации удваивался каждые 10 лет, с 1970 до начала 90-х – каждые 5 лет, а в последние нескольких лет – ежегодно.

Вспомните хрестоматийную задачу о шахматисте, который попросил у шаха за выигрыш партии в шахматы “скромное” вознаграждение: на 1-ую клетку шахматной доски – одно зернышко, на вторую – два, на третью – 4, на четвертую – 8, на пятую – 16, на шестую – 32 и т. д. Сначала кажется, что это не так уж и много, Но учитывая, что клеток на шахматной доске 64 и эта операция удвоения будет происходить 63 раза, никакого зерна во всем мире не хватит расплатиться за такой проигрыш.

Такой лавинно ускоряющийся рост в физической системе приводит к взрыву. По аналогии экспоненциально быстрый рост информации называют «информационным взрывом». Будучи порождением компьютерных технологий, этот «взрыв» может быть обуздан только с их помощью.

С точки зрения преобладающего вида деятельности в экономике все страны мира в настоящее время могут быть отнесены к одному из четырех типов:

- добыча и обработка сырья, малоэффективное сельское хозяйство, низкоквалифицированное обслуживание;

- развитая индустрия и сельское хозяйство;

- использование высоких технологий, информации, созданной другими странами;

- создание новой информации, знаний, высоких информационных и производственных технологий.

Ясно, что наилучшие перспективы развития в будущем имеют страны, относящиеся к четвертому типу. Нынешнюю Россию можно считать страной, перестраивающей экономику со второго типа на третий. Переход в четвертую группу требует больших усилий, инвестиций и осознания на государственном уровне необходимости планомерного, целеустремленного движения в этом направлении.

Современная информатизация общества немыслима без насыщения всех сфер жизни персональными ЭВМ. Чтобы осознать масштабы и темпы этого процесса, приведем всего лишь несколько цифр, характеризующих место России в мировом компьютерном сообществе. В 2000 г. в мире продано свыше 100 млн. ПЭВМ из них свыше 30 млн. в США и только около 1 млн. – в России. Темп роста продаж информационной техники составлял в последние годы в среднем по миру порядка 20% ежегодно. При этом во многих развивающихся странах он был намного выше: в Китае – более 100%, Бразилии – 70%, Индии – 60% ежегодно против 17-18% в России. В США население тратит на информационную технику более 1000 долларов в год на каждого человека (включая младенцев), в развитых странах Европы – 500-600 долларов на человека, в России – около 20 долларов. В результате количество компьютеров, используемых населением развитых стран в быту (в целях образования, развлечения, профессиональной деятельности) приблизилось к числу телевизоров, а в США – практически сравнялось с ним. К концу 20-го века по обеспеченности ПЭВМ мы отставали от США более чем в 15 раз и этот разрыв не имеет тенденции к сокращению.

Пока в силу большой инерции в России сохраняется достаточно высокий уровень фундаментальной науки и образования, что представляет собой очень ценный ресурс. Но и здесь идут процессы деградации: структура направлений высшего образования не соответствует реальным потребностям экономики, качество образования на всех уровнях падает, объемы фундаментальных НИР снижаются.

А как чувствует себя человек в информационном обществе? Ведь для многих уже даже и в России – это реальность, а не отдаленная перспектива, которая станет реальностью для большинства населения через 10-20 лет. Создав новое информационное окружение, информация затронула все сферы жизни: производственную, научную, образовательную, сферу быта, отдыха и развлечений, социальную, творческую и др.

Остановимся чуть подробнее только на одной из них и обсудим информационные аспекты творчества и развивающего образования. Любой вид творчества – есть процесс рождения новой информации. Вместе с тем – это и процесс материализации идеи в некоторое вещественное воплощение: книгу, картину, скульптуру, архитектурный проект, музыкальное произведение и т. д.

Очевидно, что информационные технологии могут косвенно способствовать творчеству на начальных стадиях – зарождение идеи, образа и прямо помогать в стадии воплощения. Многие современные художники, композиторы, архитекторы, не говоря уже об ученых и инженерах, используют компьютерные технологии для оперативного доступа к банкам данных об уже созданных произведениях, имеющейся информации об интересующем предмете. Очень часто новые идеи, образы появляются при просматривании смежной или даже очень далекой от интересующего объекта информации.

В фазе воплощения идеи информационные технологии также могут предложить множество новых возможностей. При этом растет и развивается творческий потенциал личности, в частности, такие качества как системность и образность мышления, воображение, память, пространственное и ассоциативное мышление и т. д. Мультимедийные и глобальные сетевые средства (ИНТЕРНЕТ и др.) позволяют осуществлять развивающее образование.

Наконец, для многих наивысшая ценность, предоставляемая современными информационными технологиями, ассоциируется с информационной свободой личности. Ценность свободы личности понимали еще древнегреческие философы (Платон, Сократ и др.), но после длительного средневекового застоя она вновь была переосмыслена и выдвинута в качестве важнейшей в эпоху Ренессанса. В то время она понималась как возможность беспрепятственного и всестороннего развития личности. Под информационной свободой личности сегодня подразумевается возможность получать необходимую для профессиональной деятельности и развития информацию, выражать свою точку зрения по ее поводу, иметь возможность распространять ее в обществе.

С точки зрения общественной жизни информация может быть облигативной, т. е. обязательной для передачи и факультативной. Требования к первой – достоверность, полнота, правдивость. Как сказано в эпиграфе-лозунге старейшей английской газеты «Манчестер Гардиан» - факты священны, комментарии свободны. Будучи подсистемой культуры, информация обретает новый социально-культурный статус и становится компонентом общечеловеческих культурных ценностей. Технические возможности уже сегодня дают возможность независимо от места проживания почувствовать себя «гражданином мира», преодолевая без труда океаны, государственные и культурные границы.

В связи с развитием средств коммуникации (на рабочих местах, в быту) уменьшается доля и роль (но не ценность!) непосредственного общения. С одной стороны, Вы подключены через Интернет ко всему мировому сообществу, но можете быть одиноки в этой многоликой толпе как никогда. Многим уже не обязательно выходить из дома, чтобы занять рабочее место. Оно дома на столе. Работодателю это даже выгодно - нет нужды в помещениях, их обслуживании, в обеспечении социально-культурных, бытовых условий на производстве. Так же и в быту – можно переписываться on line и даже видеть друг друга, т. е. «ходить в гости», не выходя из дома. Можно «посетить» музей, театр, дискотеку, стадион и т. п., опять-таки, не снимая тапочек.

Наука и техника не может конечно решить всех этих проблем, но она может сильно помочь и даже революционизировать эту сферу. Легко видеть, что многие массовые виды искусства и средства досуга, отдыха возникли как раз вследствие НТП (кино, радиовещание, телевидение, аудио- и видеомагнитофоны, компьютерные игры, Интернет, лазерные оптические шоу и т. д.).

Даже в такой, казалось бы, далекой от техники области как литература, и то появляются новые возможности, инициируемые компьютерными технологиями. В последнее десятилетие возник новый жанр – так называемый гиперроман. В общей фабуле предусмотрено множество разветвлений и нажатием кнопки на клавиатуре, читатель может сам решить и выбрать, как дальше будут развиваться события (женятся или не женятся М. и Н., родятся у них дети или нет, разорятся или погибнут герои и т. д.). Т. е. фактически читатель становится, как бы, соавтором произведения и направляет события в желаемом русле. Читая такой гиперроман несколько раз, можно каждый раз прочитывать его по-новому.

Безусловно, посещение хорошего театра, концертного зала, музея, картинной галереи по своему эмоциональному воздействию выше, чем просмотр по видео- того же спектакля, прослушивание музыки с компакт диска или путешествие в Интернете по знаменитым музеям мира. Но поскольку у многих людей нет пока возможности лично побывать в Метрополитен, Лувре, Прадо, Британском музее или даже в Эрмитаже, надо согласиться, что знакомство с шедеврами искусства не выходя из дома, тоже имеет свои резоны, а в некоторых случаях - и преимущества.

Вместе с предоставлением невиданных ранее возможностей для развития личности информационные технологии породили и специфические проблемы. Одно только перечисление и краткие комментарии к нему могут дать представление о глобальном и многообразном характере возникших угроз: информационная безопасность общества и информационно-психологическая безопасность личности, компьютерные преступления и манипулирование общественным сознанием через средства массовой информации, нейролингвистическое программирование поведение личности и психологическое воздействие виртуальной реальности, нарушение авторских прав на интеллектуальную собственность и рынки “пиратской” информационной продукции. Мало кто сомневается, что эти проблемы могут быть разрешены в принципе или во всяком случае их последствия сведены к минимуму, чтобы они были несопоставимы с благами, которые несет новый информационный образ жизни.

7. Постиндустриальное общество. Мы уже не раз использовали этот термин, рассчитывая на интуитивное представление и некоторую наслышанность об этой фазе развития общества. Рассмотрим теперь историю и существо вопроса поподробнее.

Начиная с 60-х годов 20-го века ряд западных социологов и философов стали разрабатывать концепцию постиндустриального общества. Наиболее яркими представителями либеральной американской версии этой теории, по-видимому, были Д. Белл (D.Bell. Comming of postindustrial Society. N.Y. 1973), Гэлберт, Кан, Тоффлер, а радикальной европейской - A. Турен (A. Touraine, La societe postindustrielle. Paris. 1969), Фурастье. Создатели этой концепции исходили из того, что все общественное развитие можно разделить на 3 этапа: доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный. Как уже упоминалось в предыдущем пункте, некоторые философы, социологи, экономисты рассматривают «информационное общество» как следующую стадию развития цивилизации после постиндустриальной. Точка зрения автора состоит в том, что понятие «постиндустриальное общество» намного шире, чем «информационное», включает и поглощает его. Так что последствия широкомасштабной информатизации общества уместнее рассматривать в общем контексте при обсуждении особенностей, перспектив и проблем постиндустриального общества.

В доиндустриальном обществе определяющей была аграрная сфера, в индустриальном - промышленность, а в постиндустриальном - информация и знания. При переходе от индустриального общества к постиндустриальному происходит радикальное изменение его социальной структуры, характера экономики (от товаропроизводящей - к обслуживающей, а затем – к информационной., создание интеллектуальных технологий, смещение центра духовной власти, авторитета и влияния от церкви, армии, корпораций и банков - к университетам. Собственность как критерий социальной стратификации общества утрачивает свое значение и уступает место образованию, знаниям. В результате, как считает Белл и его последователи, класс капиталистов растворяется и замещается интеллектуальной элитой, обладающей высоким уровнем знаний. Таким образом, основной конфликт капиталистического общества индустриальной эпохи между трудом и капиталом заменяется борьбой между знанием и некомпетентностью.

В соответствии с этим сторонники концепции постиндустриального общества считают его главными фундаментальными признаками следующие три: центральная роль науки, создание новых высоких интеллектуальных технологий, рост класса носителей знаний. В значительной мере эти представления были подтверждены последующим развитием западного общества: ростом роли научно-производственной элиты в нем; характером источников материального благополучия абсолютного большинства людей, относящихся к наиболее преуспевающим слоям (см. выше); дебюрократизацией вследствие вытеснения бюрократических форм управления корпорациями рыночными холдинговыми структурами, которые координируют работу многочисленных временных организационных единиц, возникающих и исчезающих в зависимости от меняющихся условий, и т. д. Место “среднего класса” (государственные служащие, врачи, учителя, инженеры, военные), стремительно расслаивающегося и диссимилирующегося в постиндустриальном обществе, стал занимать новый класс, которым является не капиталистический и не рабочий: это работающий по найму слой профессионалов - управленцев и технических специалистов. Так, П. Дракер характеризует этот новый класс, следующим образом: “Он не является ни капиталистическим ни рабочим, но стремительно захватывает доминирующие позиции во всех промышленно-развитых странах. Именно этот класс, а не капиталисты, обладает властью и влиянием. Постепенно и имущественные права переходят от капиталиста к этому новому среднему классу”.

Не следует думать, что деструктуризация пролетариата и буржуазии снимает социальные противоречия в обществе, как это часто подают западные философы и социологи. Скорее, противостояние между власть имущими и неимущими переходит в другую плоскость: денежный капитал замещается интеллектуальным, и общество поляризуются вдоль другой оси: знания, творческие подходы к постановке и последующему решению любых задач с наибольшей эффективностью - на одном полюсе и низкий уровень компетентности, инициативы, формальный подход к обязанностям с позиции “слепого” исполнителя - с другой. В результате формируется два центра социального притяжения со своими жизненными установками, ценностными ориентирами. Представители высшего класса постиндустриального общества отдают приоритет хорошему образованию, возможности участия в управлении и принятии решений, наличию прав и свобод распоряжаться ресурсами и условиями производства. Будучи, как правило, выходцами из образованных и обеспеченных семей, они уже имеют определенный уровень материального достатка и в большей степени движимы не соображениями его увеличения, а стремлением к самореализации как творческих личностей, соревновательным азартом в конкурентной борьбе на интеллектуальном рынке, желанием добиться высокого места в социальной иерархии и признания большой значимости своих достижений среди коллег, в глазах всего общества. Низший класс постиндустриального общества руководствуется, главным образом, материальными соображениями, он занят в массовом производстве или в сфере простейших услуг. Его типичные представители не отличаются высокой образованностью и не считают хорошее образование значимой ценностью.

Конечно, описанная ситуация - лишь упрощенная схема новой социальной стратификации в постиндустриальном обществе и основных мотиваций поведения людей в нем. В каждой стране она имеет свои особенности, зависящие от состояния и достигнутого уровня экономики, культурных традиций, менталитета и т. д. Необходимо также учесть, что постиндустриальное общество находится еще в процессе формирования, но основные социальные группы в нем уже хорошо позиционированы и разрыв между ними непрерывно углубляется. Тому есть несколько причин.

Интеллектуальные способности в значительной мере являются генетически заданными и впоследствии развиваются в течение всей жизни большим трудом. Так что в интеллектуальном смысле различия между людьми могут быть гораздо больше, чем в имущественном. Кроме того, в отличие от капитала, материального достатка, которых буржуа легко может лишиться в результате экономического кризиса или разорения и вернуться в класс мелких предпринимателей или служащих, знания не могут быть утрачены. В результате перемешивание и диффузия в этой новой социальной структуре сильно затруднены. Может быть, это и льстит честолюбию нарождающейся новой элиты, но такая поляризация общества может вызвать еще более непримиримые противоречия, чем все предыдущие, через которые прошло общество.

Вопросы и темы к семинару:

- Что вы понимаете под словосочетанием «научно-техническая революция»? Чем НТР отличается от других научных революций?

- Предпосылки и первичные процессы на начальном этапе НТР.

- Каковы основные причины многомерного влияния НТР на социум, на отдельного человека?

- Перечислите и кратко прокомментируйте главные социальные последствия НТР.

- Каковы основные источники, средства и последствия резкого повышения производительности труда в 20-м веке?

- В чем заключается принципиальный характер изменения социальной структуры общества в эпоху НТР?

- Почему и как меняется характер труда в процессе НТР?

- Какова роль и место образования в иерархии потребностей человека, в социальной структуре общества?

- Первичные и вторичные потребности человека.

- Опишите проблему свободного времени. Существует ли она для Вас? Как Вы ее решаете? Какую роль при этом играют технические средства?

- По Вашему мнению, растет ли духовность в обществе по мере развития науки, ускорения НТП?

- Как отразились последствия НТР на Вашей семье (проанализируйте два-три предыдущих поколения: социальную принадлежность, образовательный уровень, степень материальной обеспеченности и т. д.).

- Массовая культура – это благо или зло?

- В чем состоит сущность информатизации общества. К каким последствиям это приводит? Как вы их ощущаете и используете?

- Как сказываются возможности информационных технологий на Вашей жизни сейчас? Что Вы ждете от них в будущем?

- Опишите основные признаки постиндустриального общества. Вы ощущаете себя его членом? Какие это ставит проблемы перед Вами и обществом в целом?

- Ценностные ориентиры постиндустриального общества.

- Научно-технический прогресс – это благо или зло для человечества, для Вас лично?

- По Вашему мнению, стоит ли вкладывать государственные средства в развитие фундаментальной науки (неизбежно урезая при этом социальные программы)?

- Как общество может управлять наукой и контролировать ученых? Или это должны делать сами ученые?

- В какой связи, с Вашей точки зрения, находятся морально-этические ценности и НТП?