I. Краткий экскурс в историю психологии Чтобы более четко представлять путь развития психологии как науки, кратко рассмотрим основные ее этапы и направления

| Вид материала | Документы |

- Дополнительная профессиональная образовательная программа «преподаватель высшей школы», 56.04kb.

- Рабочая программа по общей психологии для студентов ппф № п/п Тема и содержание занятия, 216.28kb.

- Психологические тесты и их классификация. Сознание как высшая ступень развития психики., 83.83kb.

- Задачи: Совершить краткий экскурс в историю психологии, как науки. Провести беседу, 41.26kb.

- План: Предмет и задачи психологии как науки > Место психологии в системе наук и структура, 1231.11kb.

- Темы для рефератов по "Психологии и педагогике". Основные этапы развития психологии, 34.14kb.

- Вопросы к курсовому экзамену по общей психологии, 32.17kb.

- Программа курса «введение в психологию» ( Е. Е. Соколова, 28.36kb.

- Первые программы психологии как самостоятельной науки. 20. Роль Вундта в оформлении, 24.84kb.

- Михаил Вершинин, 588.03kb.

П. Я. Гальперин рассматривал психические процессы (от восприятия до мышления включительно) как ориентировочную деятельность субъекта в проблемных ситуациях. Сама психика в историческом плане возникает лишь в ситуации подвижной жизни для ориентировки на основе образа и осуществляется с помощью действий в плане этого образа. П. Я. Гальперин — автор концепции поэтапного формирования умственных действий (образов, понятий). Практическая реализация этой концепции позволяет существенно повысить эффективность обучения.

Кратко рассмотрев историю становления психологии, более подробно проанализируем основные направления, основные концепции и теории психологии: .

• психоанализ,

• бихевиоризм,

• когнитивная психология,

• гуманистическая психология,

а также познакомимся с такими частными прикладными психологическими концепциями, как психосинтез Ассаджоли, исследования Грофа, концепция виктимологии Тойча, которые могут объединяться под идеями трансперсональной психологии.

2. Фрейдизм, психоанализ

Ни одно направление не приобрело столь громкую известность за пределами психологии, как психоанализ. Его идеи влияли на искусство, литературу, медицину и другие области науки, связанные с человеком. Названа эта концепция «фрейдизм» по имени его основателя Зигмунда Фрейда (1856—1939). Опираясь на идеи Фрейда, но дополняя и уточняя их, постепенно сформировалось целое психологическое направление «психоанализ» (к психоаналитическим теориям относятся и теории Хорни, Адлера, Юнга, Фромма, Райха и др., хотя каждый из них и вносил свои новые и оригинальные идеи).

Термин «психоанализ» имеет три значения: 1 — теория личности и психопатологии; 2 — метод терапии личностных расстройств; 3 — метод изучения неосознанных мыслей и чувств человека.

Фрейд применял топографическую модель, согласно которой в психической жизни можно выделить три уровня: сознание, предсознание, бессознательное. Уровень сознания состоит из ощущений и переживаний, которые вы осознаете в данный момент времени. Сознание охватывает только малый процент всей информации, хранящейся в мозге, причем определенная информация осознается лишь в течение короткого периода времени, а затем быстро погружается на уровень предсознательно-го или бессознательного, по мере того как внимание человека перемещается на другие сигналы.

Область предсознательного, иногда называемая «доступной памятью», включает в себя весь опыт, который не осознается в данный момент, но может легко вернуться в сознание спонтанно или в результате минимального усилия. Самая глубокая и

значимая область человеческой психики — это бессознательное. Бессознательное представляет собой хранилище инстинктивных побуждений плюс эмоции и воспоминания, которые настолько угрожают сознанию, что были подавлены и вытеснены в область бессознательного, но именно этот неосознаваемый материал во многом определяет повседневное функционирование человека, хотя он этого не осознает. Бессознательные переживания полностью недоступны сознанию человека, но в значительной степени определяют действия людей.

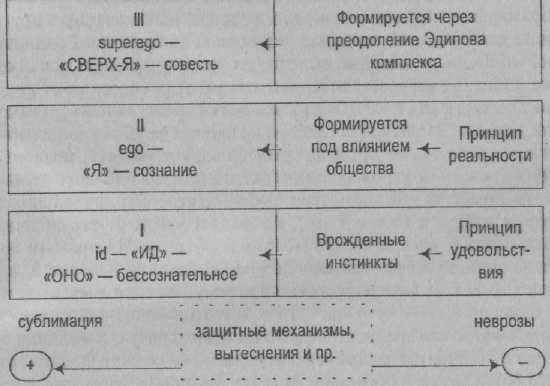

На основе многолетних клинических наблюдений Фрейд сформулировал психологическую концепцию, согласно которой психика, личность человека состоит из 3-х структур, уровней: «ОНО», «Я», «СВЕРХ-Я» (структурная модель психической жизни). «ОНО» — бессознательная часть психики, бурлящий котел биологических врожденных инстинктивных влечений: агрессивных и сексуальных. «ОНО* насыщено сексуальной энергией — «либидо». Человек есть замкнутая энергетическая система, количество энергии у каждого человека — постоянная величина. Будучи бессознательным и иррациональным, «ОНО» подчиняется принципу удовольствия, т. е. удовольствие и счастье есть главные цели в жизни человека. Второй принцип поведения — гомеостаз — тенденция к сохранению примерного внутреннего равновесия. Уровень «Я» (ЭГО) сознания находится в состоянии постоянного конфликта с «ОНО», подавляет сексуальные влечения. Уровень сознания формируется под влиянием общества. На «Я» воздействуют три силы: «ОНО», «СВЕРХ-Я» и общество, которое предъявляет свои требования к человеку. «Я» старается установить гармонию между ними, подчиняется не принципу удовольствия, а принципу «реальности». «СВЕРХ-Я» служит носителем моральных стандартов, это та часть личности, которая выполняет роль критика, цензора, совести. Если «Я» примет решение или совершит действие в угоду «ОНО», но в противовес «СВЕРХ-Я», то испытывает наказание в виде чувства вины, стыда, укоров совести.

Соотношение структурной и топографической модели психической жизни можно изобразить следующим образом: сфера «ОНО» полностью неосознаваема, в то время как «Я» — ЭГО и «СВЕРХ-Я» действуют на всех трех уровнях.

«Я»— ЭГО ответственно за принятие решений. ЭГО стремится выразить и удовлетворить желания «ОНО» — ИД в соответствии с ограничениями, налагаемыми правилами общества, внешним миром, т. е. ЭГО помогает обеспечивать безопасность и самосохранение организма, именно ЭГО анализирует, рассуждает, принимает решения.

Становление психики, особенно «СВЕРХ-Я» у ребенка, происходит через преодоление Эдипова комплекса. В греческом мифе о царе Эдипе, убившем своего отца и женившемся на матери, скрыт, по мнению Фрейда, ключ к якобы извечно тяготеющему над каждым мужчиной сексуальному комплексу: мальчик испытывает влечение к матери, воспринимая отца как соперника, вызывающего одновременно и ненависть, и страх, и восхищение, мальчик хочет походить на отца, но и хочет смерти ему, и потому испытывает чувство виновности, боится отца. Боясь кастрации, ребенок преодолевает сексуальное влечение к матери, преодолевает Эдипов комплекс (к 5—6 годам) и у него возникает *СВЕРХ-Я», совесть.

Рис. 2.1. Схематическое изображение структуры личности по Фрейду

«СВЕРХ-Я», или суперэго, — содержит систему ценностей и норм, совместимых с теми, которые приняты в окружении человека, которые позволяют ему отличать, что хорошо и что плохо, что нравственно и безнравственно. Фрейд разделил суперэго на две подсистемы: совесть и Эго-идеал. Совесть включает способность к критической самооценке, наличие моральных запретов и возникновение чувства вины у человека, когда он не сделал того, что должен был сделать. ЭГО-идеал формируется из того, что одобряют и высоко ценят родители и сам человек, он ведет человека к установлению для себя высоких стандартов. Суперэго считается полностью сформировавшимся, когда роди-

тельскии контроль заменяется самоконтролем. Однако этот принцип самоконтроля не служит целям принципа реальности. Су-перэго пытается полностью подавить «неприличные желания» со стороны «ОНО», пытается направить человека к совершенству в мыслях, словах и поступках, наказывает и мучает человека духовно и даже физически, если человек нарушает нормы совести.

«СВЕРХ-Я» не пускает инстинкты в «Я», и тогда энергия этих инстинктов сублимируется, трансформируется, воплощается в иных формах деятельности, которые приемлемы для общества и человека (творчество, искусство, общественная активность, трудовая активность, в формах поведения; в снах, описках, обмолвках, шутках, каламбурах, в свободных ассоциациях, в особенностях забывания). Таким образом, сублимация — это преобразование энергии подавленных, запретных желаний в другие виды деятельности, которые разрешены в обществе. Если энергия «либидо» не находит выхода, то будут у человека психические болезни, неврозы, истерики, тоска. Для спасения от конфликта между «Я» и «ОНО» применяются средства психологической защиты. Защитное поведение позволяет человеку защититься от тех проблем, которые пока он не может решить, позволяет снять тревогу от угрожающих событий (потеря близкого человека, любимой игрушки, потеря любви со стороны других людей, потеря любви к себе и т. п.), позволяет «уйти от угрожающей реальности», иногда преобразовать эту угрозу. На какое-то время защитный механизм необходим, поскольку человек в данный момент не может решить проблему, но если время идет, а человек проблему не решает, то потом этот защитный механизм может являться препятствием личностного роста, поведение человека становится малопредсказуемым, он может вредить сам себе, он уходит от реальности и от тех проблем, которые ему надо решить, т. е. сами защитные механизмы часто порождают все новые и новые проблемы, причем настоящую свою проблему человек прячет, подменяя ее новыми «псевдопроблемами». Фрейд выделял следующие защитные механизмы: '1) вытеснение желаний — непроизвольное удаление неприятных или недозволенных желаний, мыслей, чувств, переживаний в тех или иных ситуациях из сознания в область бессознательной психики «ОНО»; подавление не бывает окончательным, вытесненные мысли не теряют своей активности в бессознательном и для предотвращения их прорыва в сознание требуется постоянная трата психической энергии, в результате чего энергии может не хватать для поддержания деятельности и здоровья человека, в результате вытес-

нение часто является источником телесных заболеваний психогенной природы (головные боли, артриты, язва, астма, сердечные болезни, гипертония и т. п.). Психическая энергия подавленных желаний присутствует в теле человека, независимо от его сознания, находит свое болезненное телесное выражение. Результатом подавления является демонстративное безразличие к данной сфере реальности. Выделяют полное подавление — когда болезненные переживания настолько подавлены, что человек полностью их забывает, и не знает, что они были в его жизни, но они косвенно влияют на его здоровье и поведение. Вытеснение — это частичное подавление, человек «сдерживает» переживания, старается о них не думать, но полностью забыть их не может, и вытесненные переживания «прорываются» в виде неожиданных бурных аффектов, необъяснимых поступков и пр.;

2) отрицание — уход в фантазию, отрицание какого-либо события как «неправды». «Этого не может быть» — человек проявляет яркое безразличие к логике, не замечает противоречий в своих суждениях;

3) рационализация — бессознательная попытка оправдать, объяснить-свое неправильное или абсурдное поведение, построение приемлемых моральных, логичных обоснований, аргументов для объяснения и оправдания неприемлемых форм поведения, мыслей, поступков, желаний, причем, как правило, эти оправдания и объяснения не соответствуют истинной причине совершенного поступка, а истинная причина может человеком не осознаваться;

4) инверсия или противодействие — подмена действия, мысли, чувств, отвечающих подлинному желанию, на диаметрально противоположные поведение, мысли, чувства (например, ребенок первоначально хочет получить любовь к себе матери, но, не получая этой любви, начинает испытывать прямо противоположное желание досадить матери, разозлить ее, вызвать ссору и ненависть матери к себе);

5) проекция — бессознательная попытка избавиться от навязчивого желания, идеи, приписав ее другому лицу, приписывание другому человеку своих собственных качеств, мыслей, чувств — т. е. «отдаление угрозы от себя». Когда что-то осуждается в других, именно это не принимает человек в себе, но не может признать это, не хочет понять, что эти же качества присущи и ему. Например, человек утверждает, что «некоторые евреи — обманщики», хотя фактически это может значить: «Я порой обманываю»; таким образом, проекция позволяет человеку возлагать вину на кого-нибудь за

свои недостатки и промахи. Проекцией также объясняются социальные предрассудки и феномен «козла отпущения», поскольку этнические и расовые стереотипы представляют собой удобную мишень для приписывания кому-нибудь другому своих негативных личностных характеристик; 6) замещение — проявление эмоционального импульса переадресовывается от более угрожающего объекта или личности к менее угрожающему. Например, ребенок, после того, как его наказали родителя, толкает свою младшую сестренку, ломает ее игрушки, пинает собачку, т. е- сестра и собачка замещают родителей, на которых сердит ребенок. Реже встречается такая форма замещения, когда оно направлено против самого себя: враждебные импульсы, адресованные другим, переадресовываются себе, что вызывает ощущение подавленности или осуждение самого себя;

7) изоляция — отделение угрожающей части ситуации от остальной психической сферы, что может приводить к разде-ленности, раздвоенности личности, к неполному «Я»;

8) регрессия — возвращение на более ранний, примитивный способ реагирования, устойчивые регрессии проявляются в том, что человек оправдывает свои поступки с позиции мышления ребенка, не признает логику, отстаивает свою точку зрения, несмотря на правоту собеседника, человек не развивается психически и порой возвращаются детские привычки (грызть ногти и т. п.). В тяжелых случаях, когда «настоящая ситуация для человека невыносима», психика защищается, возвращаясь в более ранний и безопасный период своей жизни, например в раннее детство, и регрессия приводит к потере памяти о более поздних периодах жизни. Более «мягкие» проявления регрессии у взрослых включают несдержанность, недовольство (надуться и не разговаривать с другими), противодействие авторитетам, детское упрямство, или езда в автомобиле с безрассудно высокой скоростью.

Все люди в какой-то степени используют защитные механизмы, и это становится нежелательным в том случае, если люди чрезмерно на них полагаются, когда они искажают картину потребностей, страхов, стремлений человека. Все защитные механизмы обладают общими свойствами:

• они действуют на неосознанном уровне и поэтому являются средствами самообмана;

• они искажают, отрицают или фальсифицируют восприятие реальности, чтобы сделать тревогу менее угрожающей для человека.

Тревога, или чувство надвигающейся опасности, может быть следующих типов:

• реалистическая тревога — эмоциональный ответ на угрозу реальных опасностей внешнего мира, помогает обеспечить самосохранение;

• невротическая тревога — эмоциональный ответ на опасность того, что неприемлемые импульсы со стороны «ОНО» станут осознанными, это боязнь, что ЭГО окажется неспособным контролировать сексуальные или агрессивные желания, и ты сделаешь что-то ужасное, что повлечет за собой тяжелые отрицательные последствия;

• моральная тревога — когда ЭГО испытывает угрозу наказания со стороны СВЕРХ-Я, когда «ОНО» стремится к активному выражению безнравственных мыслей или действий и СВЕРХ-Я отвечает на это чувством вины, стыда и самообвинения;

• социальная тревога возникает в связи с угрозой исключения из группы сверстников из-за неприемлемых действий. Позднее Фрейд показал, что тревога, берущая свое начало из СВЕРХ-Я, в конечном счете вырастает в страх смерти и ожидание возмездия в загробной жизни за прошлые или настоящие грехи.

Тревога у невротиков является следствием неадекватной разрядки энергии либидо, является средством предупреждения человека о надвигающейся опасности. При угрозе организму возникает тревога. При настоящей тревоге угроза исходит от конкретного внешнего источника, при невротической тревоге источник ее неизвестен. В младенческом и детском возрасте тревога возникает в результате чрезмерного возбуждения инстинктов — позднее она появляется в ожидании опасности, а не как реакция на опасность. Тревожный сигнал мобилизует меры защиты, механизмы, направленные на то, чтобы избежать реальной или вымышленной внешней угрозы, или психологическую защиту, нейтрализующую повышенное возбуждение инстинктов. Инстинктивные влечения, которые когда-то, в каких-то ситуациях были неприемлемы, а потому были изгнаны из сознания, подавлены, упрятаны в бессознательную часть психики, сохраняются как скрытые очаги возбуждения и постепенно расшатывают систему защиты. Таким образом, неврозы развиваются вследствие частичного отказа системы зашиты. Более тяжелое расстройство механизмов защиты приводит к психическим заболеваниям (например, шизофрения), для которых свойственна значительная деформация ЭГО и восприятия реальности.

Теория сексуального развития 3. Фрейда

Особенности сексуального развития в детском возрасте определяют характер, личность взрослого человека, его патологии, неврозы, жизненные проблемы и трудности. Фрейд сформулировал теорию сексуального развития. По его мнению, психосексуальная деятельность начинается в период кормления грудью, когда рот младенца становится эрогенной зоной — зоной удовольствия (оральная стадия). Рот остается важной эрогенной зоной в течение всей жизни человека, даже в зрелости наблюдаются остаточные проявления орального поведения в виде употребления жевательной резинки, обкусывания ногтей, курения, поцелуев, переедания, употребления алкоголя, орального секса и т. п. Все младенцы испытывают определенные трудности, связанные с отлучением от материнской груди, соски, рожка, потому что это лишает их соответствующего удовольствия, и чем больше эти трудности, тем сильнее концентрация либидо на оральной стадии. Ребенок, который получал чрезмерную или недостаточную стимуляцию в младенчестве и произошла его фиксация на оральной стадии, у него, по мнению Фрейда, скорее всего сформируется орально-пассивный тип личности — ожидает от окружающего мира «материнского отношения» к себе. Постоянно ищет поддержки и одобрения, чрезмерно зависим и доверчив. В течение второй половины первого года жизни начинается вторая фаза оральной стадии — орально-агрессивная или орально-садистская фаза, когда у ребенка появляются зубы и кусание становится средством выражения состояния недовольства и фрустрации, вызванной отсутствием матери или отсрочкой удовлетворения. Фиксация на орально-садистической стадии выражается у взрослых в таких чертах личности, как любовь к спорам, пессимизм, критические «покусывания», цинизм, склонность эксплуатировать других и доминировать над ними с целью удовлетворения собственных нужд.

С приучением к туалету, основное внимание перемещается вначале на ощущения, связанные с дефекацией (анальная стадия), а позднее на ощущения, связанные с мочеиспусканием (уретральная фаза). В течение этого периода дети получают удовольствие от задерживания и выталкивания фекалий. Фрейд показывал, что способ, которым родители приучают ребенка к туалету, оказывает влияние на его позднее личностное развитие. Если родители ведут себя негибко, настаивая «сейчас же сходи на горшок», у ребенка возникает протест, тенденция «удержания», начинаются запоры, может сформироваться анальао-удерживающий тип личности, которому присущи упрямство,

скупость, пунктуальность, методичность, не может переносить беспорядок и неопределенность. Второй результат анальной фиксации, обусловленный родительской строгостью в отношении туалета, — это анально-выталкивающий тип, которому присуши склонность к разрушению, беспокойство, импульсивность, даже садистическая жестокость. Если родители поощряют своих детей к регулярному опорожнению кишечника и хвалят их за это, то это, по мнению Фрейда, способствует развитию способности ребенка к самоконтролю, воспитывает позитивную самооценку и даже развивает творческие способности ребенка.

Наконец, примерно в возрасте четырех лет, эти частные влечения объединяются, начинает преобладать интерес к половым органам, к пенису (фаллическая фаза). Дети могут рассматривать свои половые органы, мастурбировать, проявлять заинтересованность в вопросах рождения и половых отношений, подсматривать за сексуальными отношениями родителей, испытывать сексуальные побуждения. Тогда же развивается комплекс Эдипа (или Электры у девочек), суть которого заключается в преимущественно положительном отношении к родителю противоположного пола и агрессивном поведении по отношению к родителю своего пола. По мнению Фрейда, дети расстаются позднее с эдиповыми тенденциями из-за страха кастрации. В возрасте 5—7 лет мальчик подавляет, вытесняет из сознания свои сексуальные желания в отношении матери и начинает идентифицировать себя с отцом (перенимает его черты): осваивает нормы и модели мужского полоролевого поведения, усваивает основные моральные нормы, т. е. формируется СВЕРХ-Я как следствие преодоления эдипова комплекса. Девочки преодолевают комплекс Электры (по греческому мифу Электра уговаривает своего брата убить их мать и ее любовника и отомстить за смерть отца), подавляют тяготение к отцу и идентифицируются с матерью.

Взрослые мужчины с фиксацией на фаллической стадии ведут себя дерзко, хвастливо, опрометчиво, стремятся добиваться успеха, доказывать свою мужественность, что «они настоящие мужчины», через завоевание женщин по типу Дон Жуана. У женщин фаллическая фиксация приводит к склонности флиртовать, обольщать, к беспорядочным половым связям, к стремлению главенствовать над мужчиной, проявлять напористость и самоуверенность. Неразрешенные проблемы Эдипова комплекса расценивались Фрейдом как основной источник последующих невротических моделей поведения, особенно имеющих отношение к импотенция, фригидности, гомосексуальности.

Затем следует так называемый латентный период (до 10—

11 лет), когда интересы ребенка направлены на обучение, общение, но с наступлением периода полового созревания начинается генитальный период сексуального развития, когда сексуальные влечения и интересы усиливаются и концентрируются на определенных представителях противоположного пола. По мнению Фрейда, все подростки в раннем подростковом возрасте проходят через «гомосексуальный период», предпочитают общество сверстников одного с ними пола, и даже эпизодические гомосексуальные игры. Однако постепенно объектом энергии либидо становится партнер противоположного пола и начинается ухаживание. Увлечения в юности в норме ведут к выбору брачного партнера и созданию семьи. При благоприятных обстоятельствах развитие завершается наступлением «психологической зрелости», главными параметрами которой являются: способность человека любить другого человека как такового, а не ради удовлетворения собственных сексуальных потребностей; стремление человека проявлять себя в продуктивном труде, в создании чего-то нового и полезного для людей. Но стадии «психологической зрелости» достигает далеко не каждый человек, многие люди по различным причинам как бы «застревают», фиксируются на предыдущих стадиях развития. Фиксация представляет собой неспособность продвижения от одной психосексуальной стадии к другой. Она приводит к чрезмерному выражению потребностей, характерных для той стадии, на которой произошла фиксация, к специфическому формированию характера и типа личности, к специфическим проблемам взрослой жизни, т. е. переживания раннего детства играют критическую роль в формировании взрослой личности. Фиксация может происходить как в результате фрустрации (когда психосексуальные потребности ребенка пресекаются родителями и не находят оптимального удовлетворения), так и в результате сверхзаботливости со стороны родителей, когда родители не дают ребенку самому управлять собой. В любом случае, по мнению Фрейда, в результате происходит чрезмерное скопление либидо, что впоследствии, в зрелые годы, может выразиться в виде «остаточного поведения», специфического характера и специфических отклонений.

Чрезмерное увлечение эротической активностью или, наоборот, мешающие ей конфликты, запреты или травмы могут вызвать задержку развития либидо на какой-то стадии. Такая задержка при неспособности разрешить Эдипову ситуацию становится причиной психоневрозов, сексуальных извращений и других форм психопатологии. Фрейд и его последователи разработали подробную динамичную систему, в которой различные эмоци

нальные и психосоматические расстройства соотнесены со специфическими особенностями развития либидо и созревания.

При психоанализе (по Фрейду) стоит задача: 1) воссоздать из данных конкретных проявлений группу сил, которые вызывают болезненные патологические симптомы, нежелательное неадекватное поведение человека; 2) реконструировать прошлое травматическое событие, высвободить подавленную энергию и использовать ее для конструктивных целей (сублимация), придать этой энергии новое направление (например, при помощи анализа переноса освободить изначально подавленные детские сексуальные устремления — превратить их в сексуальность взрослого человека и тем самым дать им возможность участвовать в развитии личности). Цель психоаналитической терапии, по скромным словам Фрейда: «Превратить чрезмерные страдания невроза в нормальные, обыкновенные невзгоды повседневности». В психоанализе используются методы «свободных ассоциаций», анализа сновидений, переноса и контрпереноса, анализа сопротивления и др.

Фрейд признавал существование двух основных инстинктов: инстинктов жизни я смерти. Инстинкты жизни, или Эрос, включают в себя все силы, служащие цели поддержания жизни и продолжения рода. Наиболее важные из них — это сексуальные инстинкты и сексуальная энергия — либидо. Вторая группа — инстинкты смерти, называемые Танатос, — лежит в основе всех проявлений жестокости, агрессии, убийств и самоубийств, всех вредных форм поведения, разрушающих здоровье и жизнь человека (пьянство, наркомания). Инстинкты смерти подчиняются принципу энтропии, стремятся к сохранению динамического равновесия, в результате всем живым существам присуще стремление вернуться в неопределенное состояние, из которого они вышли, и людям неосознанно присуще стремление к смерти. Данное положение Фрейда является спорным и многими психологами не признается.

Недостатком фрейдизма является преувеличение роли сексуальной сферы в жизни и психике человека, человек понимается в основном как биологическое сексуальное существо, которое находится в состоянии непрерывной тайной борьбы с обществом, заставляющим подавлять сексуальные влечения. Поэтому даже его последователи, неофрейдисты, отталкиваясь от основных постулатов Фрейда о бессознательности, пошли по линии ограничения роли сексуальных рлечений в объяснении психики человека. Бессознательное лишь наполнялось новым содержанием: место нереализуемых сексуальных влечений заняли стремление к власти вследствие чувства неполноценности (Адлер),

коллективное бессознательное («архетипы»), выражаемое в мифологии, религиозной символике, искусстве и передаваемое по наследству (К. Юнг), невозможность достичь гармонии с социальной структурой общества и вызываемое этим чувство одиночества (Э. Фромм) и другие психоаналитические механизмы отторжения личности от общества. Таким образом, человек с позиции психоанализа — это противоречивое, мучающееся, страждущее существо, поведение которого преимущественно определяется бессознательными факторами, несмотря на противодействие и контроль сознания, и поэтому человек — это часто невротичное и конфликтное существо. Заслуга Фрейда состоит в том, что он привлек внимание ученых к серьезному изучению бессознательного в психике, впервые выделил и стал изучать внутренние конфликты личности человека.

Психоаналитическая теория Фрейда представляет собой пример психодинамического подхода к изучению поведения человека: при таком подходе считается, что неосознаваемые психологические конфликты контролируют поведение человека.

Психоанализ по мере развития обогащался новыми идеями и подходами, возникали следующие психоаналитические концепции:

1. Индивидуальная психология А. Адлера

2. Аналитическая психология К. Юнга

3. Эго-психология Э. Эриксона

4. Социокультурная теория К. Хорни

5. Теория Э. Фромма

6. Теория Райха и др.

Указанные концепции будут рассмотрены нами подробнее в тех разделах учебника, где их изложение будет способствовать более глубокому пониманию тех или иных проблем психологии.

3. Бихевиоризм

Бихевиоризм определил облик американской психологии XX века. Его основатель Джон Уотсон (1878—1958) сформулировал кредо бихевиоризма: «Предметом психологии является поведение». Отсюда и название — от английского behaviour — поведение (бихевиоризм можно перевести как поведенческая психология). Анализ поведения должен носить строго объективный характер и ограничиваться внешне наблюдаемыми реакциями (все, что не поддается объективной регистрации, — не подлежит изучению, т. е. мысли, сознание человека не подлежат изучению,

их нельзя измерить, регистрировать). Все, что происходит внутри человека, изучить невозможно, т. е. человек выступает как «черный ящик». Объективно изучать, регистрировать можно только реакции, внешние действия человека и те стимулы, ситуации, которые эти реакции обусловливают. И задача психологии заключается в том, чтобы по реакции определять вероятный стимул, а по стимулу предсказывать определенную реакцию.

И личность человека, с точки зрения бихевиоризма, не что иное, как совокупность поведенческих реакций, присущих данному человеку. Та или иная поведенческая реакция возникает на определенный стимул, ситуацию. Формула «стимул — реакция» S—R являлась ведущей в бихевиоризме. Закон эффекта Торн-дайка уточняет: связь между S и R усиливается, если есть подкрепление. Подкрепление может быть положительным (похвала, получение желаемого результата, материальное вознаграждение и т. п.) либо отрицательным (боль, наказание, неудача, критическое замечание и т. п.). Поведение человека вытекает чаще всего из ожидания положительного подкрепления, но иногда преобладает желание прежде всего избежать отрицательного подкрепления, т. е. наказания, боли и пр.

Таким образом, с позиции бихевиоризма, личность — все то, чем обладает индивид, и его возможности в отношении реакции (навыки, сознательно регулируемые инстинкты, социали-зованные эмоции + способность пластичности, чтобы образовывать новые навыки + способность удержания, сохранения навыков) для приспособления к среде, т. е. личность — организованная и относительно устойчивая система навыков. Навыки составляют основу относительно устойчивого поведения, навыки приспособлены к жизненным ситуациям, изменение ситуации ведет к формированию новых навыков.

Человек в концепции бихевиоризма понимается прежде всего как реагирующее, действующее, обучающееся существо, запрограммированное на те или иные реакции, действия, поведение. Изменяя стимулы и подкрепления, можно программировать человека на требуемое поведение.

В недрах самого бихевиоризма психолог Толмен (1948) подверг сомнению схему S—R как слишком упрощенную и ввел между этими членами важную переменную I — психические процессы данного индивида, зависящие от его наследственности, физиологического состояния, прошлого опыта и природы стимула S—I—R. В 70-е годы бихевиоризм представил свои концепции в новом освещении — в теории социального научения.

По мнению Бандуры (1965), одна из главных причин, сделавших нас такими, какие мы есть, связана с нашей склонностью подражать поведению других людей с учетом того, насколько благоприятны могут быть результаты такого подражания для нас. Таким образом, на человека влияют не только внешние условия: он также постоянно должен предвидеть последствия своего поведения путем самостоятельной оценки.

3.1. Поведенческая концепция Б. Скиннера

Поведенческая концепция рассматривает личность как систему реакций на различные стимулы (Б. Скиннер, Дж. Хоманс и др.). Отдельную линию в развитии бихевиоризма представляет система взглядов Б. Скиннера. Скиннер выдвинул теорию оперантного бихевиоризма. Его механистическая концепция поведения и разработанная на ее основе технология поведения, используемая в качестве орудия управления поведением людей, получили широкое распространение в США и оказывают влияние и в других странах, в частности в странах Латинской Америки, как инструмент идеологии и политики.

Скиннер формулирует положение о трех видах поведения: безусяовнорефлекторном, условно-рефлекторном и оперантиом. Последнее и составляет специфику учения Б. Скиннера.

Безусловнорефлекторный и условно-рефлекторный виды поведения вызываются стимулами (S) и называются респондент-ным, отвечающим поведением. Это реакция типа S. Они составляют определенную часть репертуара поведения, но только ими не обеспечивается адаптация к реальной среде обитания. Реально процесс приспособления строитсяна основе активных проб — воздействий животного на окружающий мир. Некоторые из них случайно могут приводить к полезному результату, который в силу этого закрепляется. Такие реакции (R), которые не вызываются стимулом, а выделяются («испускаются») организмом, некоторые из которых оказываются правильными и подкрепляются, Скиннер назвал оперантными. Это реакции типа R. По Скиннеру, именно эти реакции являются преобладающими в адаптивном поведении животного: они являются формой произвольного поведения.

На основе анализа поведения Скиннер формулирует свою теорию научения. Главным средством формирования нового поведения выступает подкрепление. Вся процедура научения у животных получила название «последовательного наведения на нужную реакцию».

Данные, полученные при изучении поведения животных, Скиннер переносит на человеческое поведение, что приводит к крайне биологизаторской трактовке человека. Так, на основе результатов научения у животных возник скиннеровский вариант программированного обучения. Его принципиальная ограниченность состоит в сведении обучения к набору внешних актов поведения и подкреплению правильных из них. При этом игнорируется внутренняя познавательная деятельность учащихся, и как следствие этого обучение как сознательный процесс исчезает. Биологизаторский подход к человеку, характерный для бихевиоризма в целом, где нет принципиального различия между человеком и животным, достигает у Скиннера своих пределов. Вся культура — литература, живопись, эстрада — оказываются в его трактовке «хитроумно придуманными подкреплениями». Доведенная до крайности бихевиоризация человека, культуры и общества приводит к абсурду, что особенно выразительно проявилось в печально известной книге «По ту сторону свободы и достоинства» (1971). Трансформация Скиннером понятий свободы, ответственности, достоинства фактически означает их исключение из реальной жизнедеятельности человека.

Для разрешения социальных проблем современного общества Б. Скиннер выдвигает задачу создания технологии поведения. Технология повеления призвана осуществлять контроль одних людей над другими. Поскольку намерения, желания, самосознание человека не принимаются во внимание з бихевиоризме, средством управления поведением не является обращение к сознанию людей. Таким средством выступает контроль за режимом подкреплений, позволяющий манипулировать людьми.

Скиннер сформулировал принцип оперантного обусловливания — «поведение живых существ полностью определяется последствиями, к которым оно приводит. В зависимости от того, будут ли эти последствия приятными, безразличными или неприятными — живой организм проявит тендепцию повторять данный поведенческий акт, не придавать ему никакого значения или же избегать его повторения в дальнейшем». Человек способен предвидеть возможные последствия своего поведения и избегать тех действий и ситуаций, которые могут привести к негативным для него последствиям. Человек субъективно оценивает вероятность наступления тех или иных последствий, чем выше субъективная вероятность наступления негативных последствий, тем сильнее это влияет на поведение человека.

3.2. Теория социального научения

Согласно теории социального научения Д. Роттера, социальное поведение можно описать с помощью следующих понятий: 1) поведенческий потенциал — каждый человек обладает определенным набором действий, поведенческих реакций, сформировавшихся в течение жизни; 2) :на поведение человека влияет его ожидание, его субъективная вероятность, с какой, по мнению человека, определенное подкрепление будет после определенного поведения в определенной ситуации (если человек считает, что существует высокая вероятность того или иного подкрепления в данной ситуации, он более быстро усваивает требуемое поведение, соответствующее ситуации и подкреплению); 3) на поведение человека влияет характер подкрепления, его ценность для человека (разные люди ценят и предпочитают разные подкрепления: кто-то более ценит похвалу, уважение со стороны других, кто-то более ценит деньги, или более чувствителен к наказанию и т. п.); 4) на поведение человека влияет его «локус» контроля — экстернал либо интернал, чувствует ли он себя «пешкой* либо считает, что достижение его целей зависит от собственных усилий. Экстерналы возлагают ответственность за все происходящие с ними события на других людей и внешние обстоятельства. Интерналы считают себя ответственными за все хорошие и плохие события их жизни. Легче поддаются влиянию и внешнему управлению экстерналы, их поведение легче программируется изменением внешних воздействий, ситуаций, стимулов и подкреплений.

Поведенческий потенциал, по мнению Роттера, включает 5 основных блоков поведенческих реакций, «техник существования»: 1) поведенческие реакции, направленные на достижение успеха, результата, служат основанием социального признания; 2) поведенческие реакции приспособления, адаптации —- это техники согласования с требованиями других людей, общественных нормит. п.; У) защитные поведенческие реакции —используются в ситуациях, требования которых превышают возможности человека в данный момент (это такие реакции, как отрицание, подавление желаний, обесценивание, затушевывание и т. п.); 4) техники избегания — поведенческие реакции, направленные на «выход из поля напряжения», уход, бегство, отдых и т. п.; 5) агрессивные поведенческие реакции — это может быть и реальная физическая агрессиями символические формы агрессии: ирония, критика другого, насмешка, интриги, направленные против интересов другого человека-? и т. п.

Типология поведения по Макгвайру

Согласно концепции американского психолога Макгвайра, классификация поведения и поступков человека должна проводиться в зависимости от целей, потребностей, ситуации. Потребность — это переживаемое и осознаваемое состояние нужды человека в чем-либо (пище, одежде, безопасности, любви и т. п.). Цель показывает, к чему человек стремится, какой результат хочет получить. Одна и та же цель может быть поставлена, исходя из разных потребностей.

Какой-либо поступок человека может быть результатом ответной реакции на внешнее воздействие (реактивное поведение) либо проявлением какого-то внутреннего источника активности, внутренней потребности, желания (активное поведение). Целью поступка человека может быть сохранение привычного, адаптивного состояния (стабильность) либо приобретение нового качества, новых результатов (развитие). Закончиться поступок может при достижении желательного внутреннего эффекта (мнение, оценка, чувство, настроение) либо желательного внешнего эффекта, внешнего результата (достижения согласия, понимания, желаемого результата и т. п.).

Исходя из указанных критериев выделено 16 типов поведения.

1. Перцептивное поведение — стремление совладать с информационной перегрузкой при помощи перцептивной категоризации, в результате которой многообразие воздействующей информации классифицируется, упрощается и может привести как к более ясному пониманию оцениваемого, так и к потере значимой информации.

2. Защитное поведение — любые реальные или воображаемые действия психологической защиты (отвергание, замещение, проекция, регрессия), которые позволяют создать, сохранить позитивный образ «Я», позитивное мнение человека о самом себе.

3. Индуктивное поведение — восприятие и оценка людьми самих себя на основе интерпретации значения собственных действий.

4. Привычное поведение — удовлетворение от положительного подкрепления создает большую вероятность воспроизведения знакомых вариантов поведения в соответствующих ситуациях.

5. Утилитарное поведение — стремление человека решить практическую проблему с максимальным достижением (субъективным переживанием максимально возможного успеха).

6. Ролевое поведение в соответствии с ролевыми требованиями, обстоятельствами, которые вынуждают человека к каким-то действиям (даже при несовпадении с личностными устремлениями).

7. Сценарное поведение — человек является исполнителем множества правил допустимого «приличного» поведения, соответствующего его статусу в данной культуре, обществе.

8. Моделирующее поведение — варианты поведения людей в малых и больших группах (заражение, подражание, внушение), но трудно контролируемое как самим человеком, так и другими людьми.

9. Уравновешивающее поведение — когда человек имеет одновременно противоречащие друг другу мнения, оценки, установки и пытается их «примирить», согласовать путем изменения своих оценок, притязаний, воспоминаний.

10 Освобождающее поведение — человек стремится «обезопа сить себя» (физически или свою репутацию) от реальных или кажущихся «негативных условий существования» (сохранить стабильность своего внутреннего эмоционального состояния при помощи активных внешних действий; избегать возможных неудач, отказ от среднепривлекательных целей, уступчивость).

11. Атрибутивное поведение— активное устранение противоречий между реальным поведением и субъективной системой мнений, ослабление, устранение когнитивного диссонанса между желаниями, мыслями и реальными действиями, приведение их к взаимному соответствию.

12. Экспрессивное поведение — в тех случаях, сферах, в которых человек достиг высокого уровня мастерства и удовлетворения от «хорошо сделанного дела», при сохранении стабильно высокой самооценки, постоянное воспроизведение которой является основным регулятором повседневного социального поведения.

13. Автономное поведение — когда чувство свободы выбора (даже иллюзии такого выбора и контроля своих поступков) создает готовность человека преодолевать любые барьеры на пути достижения цели (высокий уровень внутреннего «ло-куса контроля» евсих поступков, представление о себе как об активном «деятеле», а не исполнителе чьих-то приказов, чьей-то воли).

14. Утверждающее поведение — переживание своих действий как свершение своих планов при максимальном использовании внутренних собственных условий.

15. Исследовательское поведение— стремление к новизне физического и социального окружения, готовность «терпеть» информационную неопределенность, «редуцирование» разнообразной внешней информации к форме, к которой применимы освоенные ранее приемы ее обработки.

16. Эмпатическое поведение — учет, большой охват чувственной информации, лежащей в основе межличностного взаимодействия людей, способности чувствовать и понимать эмоциональное и душевное состояние другого человека.

4. Когнитивный подход б психологии

Слово «когнитивпый» происходит от латинского глагола — знать. Сторонники этого подхода утверждают, что человек — это не машина, слепо и механически реагирующая на внутренние факторы или на события внешнего мира, напротив, разуму человека доступно большее: анализировать информацию о реальной действительности, проводить сравнения, принимать решения, разрешать проблемы, встающие перед ним каждую минуту. Как происходит развитие когнитивных способностей человека, позволяющих ему познавать мир, анализировать информацию, находить разумные решения в различных ситуациях и проблемах? Согласно концепции Брунера (1966), наше познание мира носит прежде всего чувственный и двигательный характер; ничто не может быть включено в мысль, не пройдя сначала через наши чувства и двигательную активность. Поэтому сенсомоторное отображение действительности — решающее в детские годы. К этому первому способу отображения мира добавляется следующий способ — иконическое отображение, когда в памяти откладываются образы воспринятых реальных объектов, представление мира происходит с помощью мысленных образов. В подростковом возрасте образное иконическое отображение мира дополняется символическим отображением предметов в форме понятий, т. е. мир образов постепенно уступает место понятиям благодаря использованию речи, усвоению общечеловеческого опыта, выраженного в понятиях языка. Бру-нер подчеркивает, что язык представляет собой важпейшее орудие развития когнитивных процессов.

Швейцарский психолог Жан Пиаже (1896—1980), поставив перед собой задачу выяснить, каким образом человек познает реальный мир, изучал закономерности 'развития мышления у ребенка и пришел к выводу, что когнитивное развитие пред-

ставляет собой результат постепенного процесса, состоящего из последовательных стадий. Развитие интеллекта ребенка происходит в результате постоянных поисков равновесия между тем, что ребенок знает, и тем, что он стремится понять. Все дети проходят эти стадии развития в одной и той же последовательности, причем некоторые проходят через все стадии, тогда как у других развитие тормозится или блокируется на каком-то этапе из-за недостатка одного или нескольких необходимых факторов. Это продвижение вперед определяется совместным воздействием созревания нервной системы, опыта обращения с различными предметами и таких социальных факторов, как язык и воспитание.

Когнитивные теории личности исходят из понимания человека как «понимающего, анализирующего», поскольку человек находится в мире информации, которую надо понять, оценить, использовать. Поступок человека включает три компонента: 1) само действие, 2) мысли, 3) чувства, испытываемые при выполнении определенного действия. Внешне похожие поступки могут быть разные, так как мысли и чувства были иными.

Субъективная интерпретация ситуаций есть более истинный фактор принятия решения, чем «объективное» значение этих снтуаций. Разные люди по-разному «видят», интерпретируют ситуации, в которых они действуют. Существует внутренняя изменчивость личных актуализируемых в конкретных ситуациях схем интерпретации, что является причиной неточного предсказания людьми своего собственного будущего поведения.

Оказавшись в реальной ситуации, человек не имеет возможности всестороннего анализа обстоятельств (мало времени, нехватка знаний), ему нужно решать, человек делает выбор и совершает поступок (бихевиористы тут заканчивают анализ поведения), но когнитивная и эмоциональная часть поступка еще не завершена, так как сам поступок является источником информации, позволяющей формулировать или изменять мнение о себе или о других. Таким образом, после реакции человек в той или иной степени осуществляет субъективный анализ своего поведения, степени его успешности, на основе чего осуществляет необходимую коррекцию или делает какие-то выводы на будущее.

Психолог Зимбардо, изучая формы антисоциального поведения, сделал вывод, что большая часть таких отрицательных поступков может быть объяснена с помощью анализа ситуационных и межличностных факторов, а не диспозиционными устойчивыми личностными особенностями человека («он всегда

такой»), напротив, даже «хорошие» люди могут совершать отрицательные поступки в сложных обстоятельствах и ситуациях. Ситуации создают потенциальные силы, способствующие актуализации или препятствующие реализации намерений, планов, отношений человека. Находя или создавая соответствующий — удобный — канал ситуационных явлений, можно добиться кардинального изменения поведения людей путем манипулирования отдельными частными характеристиками ситуации, и наоборот, не найдя такого, можно безрезультатно потратить много усилий, организуя внешнее воздействие на людей.

Психолог Эллис считает, что неправильное поведение человека вызвано прежде всего иррациональными мыслями, порождаемыми «активизирующей ситуацией». В этом случае необходимо анализировать вместе с человеком ситуацию, в которой он оказался, и выводы, которые он из нее извлек. В задачи терапевта входит изучение мыслительных процессов пациента и доведение до его сознания иррациональных моментов, содержащихся в его мыслях. Выработка у человека более объективного восприятия событий приводит его к поиску новых действенных решений. Таким образом, неадаптивные формы поведения мало-помалу будут замещаться новыми, более эффективными формами, т. е. модификация мыслей приводит к изменению поведения.

Американский психолог А. Бек указывал, что «то, как люди думают, определяет — что они чувствуют и как действуют». Патологические эмоциональные состояния и неадекватное поведение есть результат «неадаптивных» когнитивных процессов, поэтому цель когнитивной терапии заключается в «модификации дисфункциональных убеждений и ошибочных способов переработки информации». Изменение восприятия и мышления влечет за собой модификацию болезненных переживаний и поведенческих реакций. Бек вычленил и описал феномен «автоматических мыслей», которые связаны с переработкой текущей информации, они непроизвольны, быстротечны, бессознательны и непосредственно ведут к эмоциональным и поведенческим реакциям. Бек отмечает, что при эмоциональных расстройствах (тоскливом, тревожном аффекте, повышенной раздражительности) автоматические мысли отличает ряд специфических особенностей: так, печали ставятся в соответствие мысли о потере, гневу — мысли о нарушении какого-то стандарта, тоске — мысли негативного содержания о себе, мире, людях, будущем (депрессивная триада), страху — мысли о внешней опасности и не-

возможности с нею справиться в силу собственной несостоятельности.

Неадаптивиость автоматических мыслей, искажения в оценках внешней ситуации объясняются дисфункциональностью лежащих в их основе базисных посылок. Базисные посылки представляют собой систему глубинных представлений человека о себе и об окружающем мире, своеобразную жизненную философию человека, в которой зафиксирован весь его жизненный опыт, особую роль здесь играют детские впечатления и воздействия семьи. Лица с психическими расстройствами имеют определенные дисфункциональные базисные посылки, которые заставляют их искаженно воспринимать и оценивать текущие ситуации и соответственно испытывать отрицательные эмоции и неадаптивно действовать.

Психотерапевт должен помочь пациенту представить его идеи в виде гипотез, совместно с пациентом проверить валидность этих гипотез и осуществить поиск альтернатив; в тех случаях, если первоначальные идеи эмпирически не подтверждаются, необходимо выявить автоматические мысли пациента, распознать дисфункциональные базисные посылки и скорректировать их.

4.1. Когнитивный подход к личности (Д. Келли) Когнитивное направление подчеркивает влияние интеллектуальных или мыслительных процессов на поведение человека. Джордж Келли — один из основателей этого направления, считал, что любой человек — это своеобразный исследователь, стремящийся понять, интерпретировать, предвидеть и контролировать мир своих личных переживаний, делающий вывод на основе своего прошлого опыта и строящий предположения о будущем. И хотя объективная реальность существует, но разные люди осознают ее по-разному, поскольку любое событие можно рассматривать с разных сторон, и людям предоставляется большой набор возможностей в интерпретации внутреннего мира переживаний или внешнего мира практических событий. Любой человек выдвигает гипотезы о реальности, с помощью которых он пытается предвидеть и контролировать события жизни, предвидеть будущее и строить планы, основанные на ожидаемых результатах. Люди, главным образом, ориентированы на будущие, а не на прошлые или настоящие события их жизни. Точка зрения человека на жизнь преходяща, она редко бывает сегодня такой же, как была вчера или будет завтра. Люди обладают способностью активно формировать представление о своем окруже-

нии, а не просто пассивно реагировать на него. Келли полагал, что люди воспринимают свой мир при помощи четких систем или моделей, называемых конструктами. Личностный конструкт — это идея или мысль, которую человек использует, чтобы осознать или интерпретировать, объяснить или предсказать свой опыт. Он представляет собой устойчивый способ, которым человек осмысляет какие-то аспекты действительности в терминах схожести и контраста. Именно когнитивный процесс наблюдения сходства и различий между объектами, событиями приводит к формированию личностных конструктов. Для формирования конструкта необходимы три элемента (явления или предмета): два из них должны быть похожими друг на друга, а третий элемент должен отличаться от этих двух. Поэтому все личностные конструкты биполярны и дихотомич-ны, мышление человека осознает жизненный опыт в терминах черного и белого, а не оттенков серого. Все конструкты имеют два противоположных полюса: полюс сходства отражает, чем похожи два предмета, а полюс контраста показывает, чем эти предметы противоположны третьему элементу. Примерами личностных конструктов могут быть «умный—глупый», «хороший — плохой», «мужской—женский», «дружеский—враждебный» и т. п. Конструкт напоминает теорию тем, что он затрагивает определенный диапазон явлений, имеет свой диапазон применимости, который включает в себя все события, при которых конструкт релевантен и применим. Келли различает проницаемый и непроницаемый конструкт: проницаемый конструкт допускает в свой диапазон применимости элементы, еще не истолкованные в пределах его границ, он открыт для объяснения новых явлений. Непроницаемый конструкт, охватывая явления, которые составляют его первоначальную основу, остается закрытым для интерпретации нового опыта. Келли предположил, что конструкты можно классифицировать, выделяя: упредвтельные классификационные конструкты (то, что попало в одну классификацию, исключается из другой, т. е. улредительное мышление отвергает право пересмотра или иной интерпретации для других или для себя, не позволяя увидеть оцениваемое явление в новом свете)); констелляторные конструкты (если явление относится к какой-то категории одного конструкта, другие его характеристики фиксированы, например суждение «Если этот человек продавец, то он скорее всего нечестен, жуликоват и умеет обращаться с клиентами», т.е. если относим человека к данной категории, то наделяем его всеми соответствующими ей характеристиками); предполагающие конструкты открыты для ново-

го опыта, принимают альтернативные точки зрения, гибкие, могут меняться. И упреждающие, и констелляторные, и предположительные формы мышления — конструкты необходимы для объяснения явлений, вещей и людей. Личностные конструкты это: 1 — всесторонние конструкты, которые включают в себя широкий спектр явлений, 2 —