«Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова»

| Вид материала | Автореферат |

СодержаниеРезультаты комплексного МР-исследования в диагностике местной Результаты комплексного МР-исследования в диагностике поражения |

- «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», 377.83kb.

- «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», 327.67kb.

- «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова», 465.69kb.

- «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова», 449.26kb.

- Кувакин Владимир Иванович Заслуженный деятель науки РФ доктор медицинских наук профессор, 361.78kb.

- С психосоматической патологией, 371.97kb.

- Осложненных фибрилляцией предсердий, 434.13kb.

- Информационное письмо, 39.43kb.

- «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», 279.28kb.

- «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», 417.13kb.

со злокачественными образованиями

Всего обследованы 250 женщин со злокачественными образованиями молочных желез, у которых данные клинико-лучевых методов подтверждены при гистологическом исследовании, из них 148 женщин репродуктивного возраста и 102 женщины, находящиеся в менопаузе. Из анамнеза значительно чаще, чем в контрольной группе, встречалась сопутствующая гинекологическая патология (60% и 6,9% соответственно), патология щитовидной железы (19,6% и 8,3%). Количество пациенток, имеющих сочетанную патологию органов малого таза и щитовидной железы, превышало количество таких женщин в контрольной группе в 5,5 раз, р<0,001. Следует отметить, что диффузные изменения ткани молочных желез были выявлены у 52,8% женщин со злокачественными образованиями, но достоверных отличий по сравнению с женщинами с доброкачественными узловыми образованиями выявлено не было (р<0,01), что вероятно связано с наличием значительного количества женщин с проявлениями диффузного фиброаденоматоза в качестве фона, на котором выявляются и доброкачественные, и злокачественные образования. При анализе размеров молочные железы были асимметричными у 40,8% женщин, преимущественно за счёт наличия отёка, а асимметрия внутренней структуры в среднем составила 25,67±40,03%, при аналогичных показателях в группе доброкачественных образований 13,19±10,35% и ФАМ 10,06±9,48% (р=0,0021).

При анализе данных комплексной МР-маммографии утолщение кожных покровов было выявлено у 47,6% женщин (p>0,05), деформация контура кожи над образованием была определена у 26,8% больных, у 30,4% обследованных определяли деформацию контура большой грудной мышцы на стороне поражения. Признаки лимфангита были выявлены у 84,0% женщин данной исследуемой группы (р<0,001). У каждой третьей пациентки наблюдали расширение и наличие жидкостного содержимого в протоках молочных желез (больные с инфильтрирующим протоковым раком и цистоаденокарциномой). У 76,0% женщин образования характеризовались инфильтрирующим характером роста (р<0,001). Наиболее часто такой тип роста был типичен для протокового рака. Образования с экспансивным типом роста были выявлены у больных с железистым и медуллярным раком. Важным критерием для дифференциальной диагностики считали ориентацию образования. У 74,0% женщин со злокачественными образованиями передне-задний размер образования превышал поперечный (р<0,001). У 6,4% женщин, преимущественно при инфильтрирующем внутрипротоковом распространении опухоли, определить ориентацию образования было достаточно сложно. У 66,4% женщин были выявлены образования неправильной формы, реже форма образований соответствовала округлой (26,4%). Контуры образований у большинства женщин были неровные и нечеткие (72,8%); реже – неровные, но достаточно четкие (17,6%). Полностью видимые границы новообразований выявлены лишь у 4,4% больных, у которых они были четкие и ровные, что характерно для медуллярного типа опухоли.

Внутренняя МР-структура образований у 86,0% больных была неоднородной и обусловлена наличием участков пониженного МР-сигнала, за счет кальцинатов или некроза (р<0,001). Наличие гипоинтенсивных участков в структуре образований у 30,8% женщин соответствовало выявленным при рентгеновской маммографии кальцинатам. У каждой седьмой женщины МР-структура образований была достаточно однородной (некоторые – слизеобразующие, медуллярные и протоковые типы опухолей). В этих случаях мы проводили анализ постконтрастных изображений и постпроцессорную обработку, оценивая васкуляризацию образований, что позволяло правильно определить природу образования.

По интенсивности МР-сигнала на преконтрастных Т1 ВИ образования характеризовались преимущественно изоинтенсивной (66,4%) и гипоинтенсивной (32,8%) структурой. Основная проблема заключалась в том, что при неоднородной структуре образования было трудно выделить приоритетный компонент интенсивности, создающий фоновую структуру образования. У 95,6% больных злокачественные образования после ДКУ интенсивно, преимущественно по периферии, и накапливали контрастное вещество. В каждом третьем случае мы отмечали гетерогенный характер контрастирования. У 13 пациенток (5,3%) интенсивность МР-сигнала от новообразований возрастала незначительно. При гистоморфологическом исследовании данная картина была характерна для некоторых небольших инфильтративно-протоковых и слизеобразующих карцином.

Среди больных данной исследуемой группы мы обследовали трех женщин с саркомой молочных желез, которые имели несколько отличную картину. В первую очередь их отличало наличие капсулы и достаточно крупные размеры опухоли, причем все женщины отмечали наличие образования уже более 3 лет. Кожные покровы пораженной железы были утолщены, образование было единичным, вытянутым в поперечном направлении, овальной формы, с четкими ровными контурами, неоднородной МР-структуры, преимущественно изоинтенсивные на преконтрастных Т1 ВИ, интенсивно и гетерогенно накапливали контрастное вещество.

Обобщив МР-признаки до проведения постпроцессорной обработки нами было доказано, что для злокачественных образований характерно: нарушение внутренней архитектоники железы; инфильтрирующий тип роста; единичный характер поражения; неправильная форма с преобладанием передне-заднего размера; неровные, нечеткие контуры; неоднородная внутренняя МР-структура; преимущественно изогипоинтенсивный МР-сигнал на преконтрастных Т1 и Т2 ВИ; интенсивное гетерогенное накопление контрастного вещества; кольцевидный характер контрастирования.

Однако, ни одно из них не является единственно возможным для злокачественных образований. Поэтому для оптимизации дифференциальной диагностики необходима дополнительная информация, которую мы получали при постпроцессорной обработки динамического контрастирования.

При построении MIP-реконструкций асимметрия сосудистой сети молочных желез определена у 70,8% женщин, и почти половина злокачественных опухолей (45,2%) имела собственный питающий сосуд. Нами доказано, что для всех злокачественных образований МР-сигнал быстро увеличивался, достигая максимума к 1–2-й минуте после введения контрастного вещества, преимущественно по периферии. В дальнейшем сигнал по периферии либо выходил на «плато» (у 35,2% женщин), либо быстро начинал снижаться (феномен вымывания) со 2-й по 6-ю минуту после контрастного усиления (61,2%), при этом у большинства образования наблюдался центростремительный характер накопления. У 2,8% больных мы отмечали незначительное увеличение МР-сигнала (менее 50%) после введения контрастного вещества в центральных и периферических отделах опухоли. Наоборот, высокие значения интенсивности (более 300%) были зарегистрированы у 7 пациенток с инфильтративно-протоковым раком и у 3 женщин с инфильтративно-дольковым.

При построении перфузионных карт злокачественные образования характеризовались интенсивным окрашиванием, более выраженным по периферии, наиболее информативными являлись карты MIPt и PEI, которые оценивали васкуляризацию образований, а также карты притока и TTP. А специфичными являлись карты оттока, по которым образования характеризовались более выраженными вымыванием контрастного вещества, по сравнению с окружающей тканью железы.

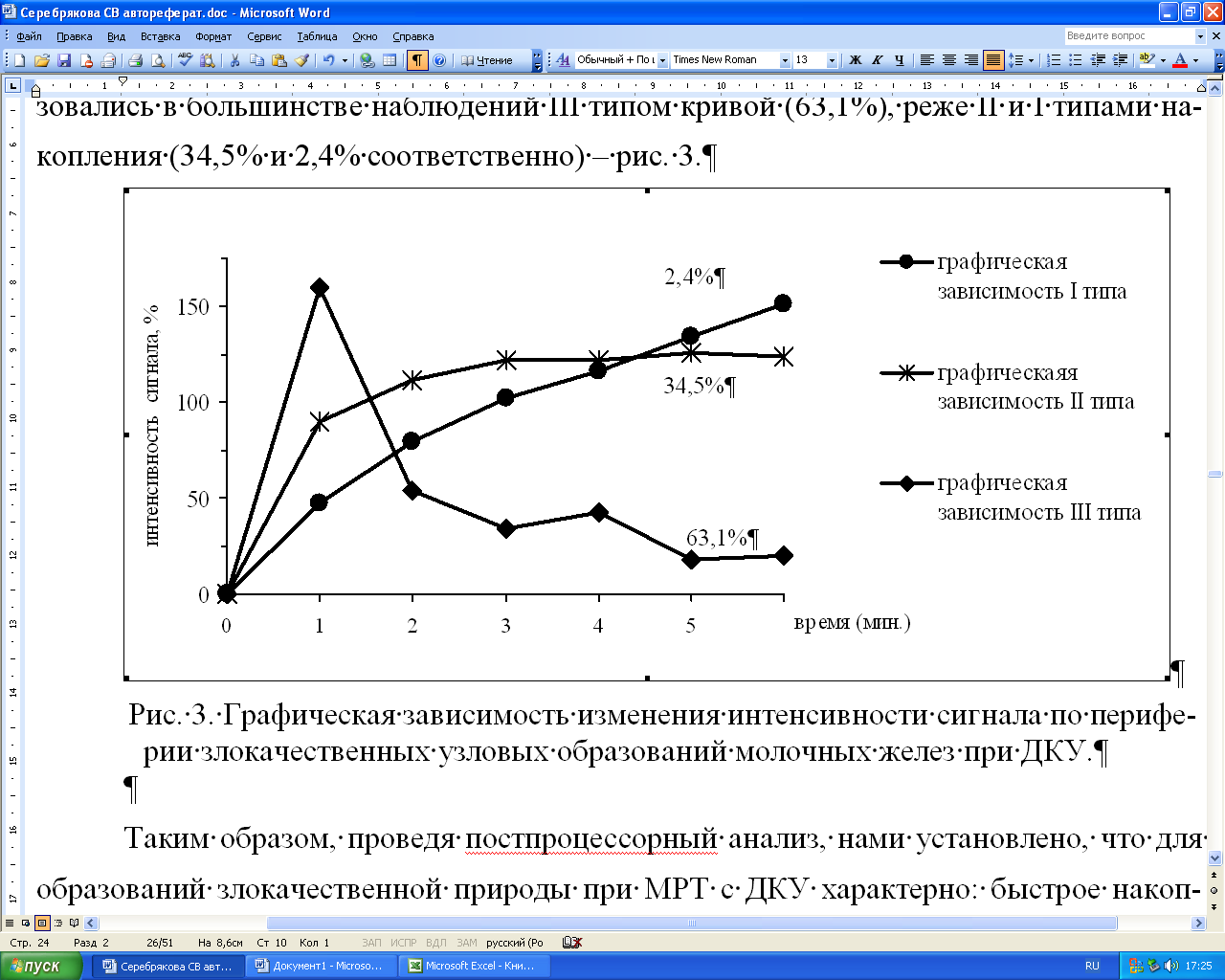

При построении графической зависимости изменения интенсивности сигнала за время динамического сканирования от центральных отделов образования у 42,2% женщин был выявлен II тип кривой, а более чем у половины (52,4%) – III тип. По периферии злокачественных узловых образований графическая зависимость характеризовались в большинстве наблюдений III типом кривой (63,1%), реже II и I типами накопления (34,5% и 2,4% соответственно) – рис. 3.

Рис. 3. Графическая зависимость изменения интенсивности сигнала по периферии злокачественных узловых образований молочных желез при ДКУ.

Таким образом, проведя постпроцессорный анализ, нами установлено, что для образований злокачественной природы при МРТ с ДКУ характерно: быстрое накопление контрастного вещества; высокая степень интенсивности МР-сигнала; центро-стремительный (первично на периферии) характер контрастирования; III тип графической зависимости «интенсивность сигнала – время»; асимметрия сосудистой сети; наличие питающего сосуда. Различие интенсивности МР-сигнала и типа кривой от периферических и центральных отделов опухоли является статистически достоверным дифференциально-диагностическим критерием, р<0,001.

Результаты комплексного МР-исследования в диагностике местной

распространенности рака молочной железы

Злокачественные образования практически с одинаковой частотой встречались в левой (48,8%) и правой (43,2%) молочной железах, билатеральное поражение выявлено у 20 женщин (8,0%). Диффузно-отечная форма рака молочной железы с наличием множественных сливающихся между собой образований была выявлена у 12,4% больных, у 5 больных была выявлена оккультная форма (без наличия четкого узла).

89 женщинам (35,6%) преимущественно с отечно-инфильтративной формой заболевания, крупными размерами опухоли (Т3-Т4), а также при наличии отдаленных метастазов, после выполнения биопсии и получения гистологического заключения была назначена консервативная и/или комбинированная терапия.

После проведения комплексного МР-исследования 161 больной были выполнены различные оперативные вмешательства с гистологическим анализом макро- и микропрепаратов, с определением размеров опухоли, внутрипротоковой распространенности и характера роста. При статистическом анализе данных достоверных закономерностей между характером роста и гистологическим типом опухоли выявлено не было (р>0,05). Мультифокальный (в разных квадрантах) и мультицентричный (в одном квадранте) характер роста опухоли был выявлен у 49 женщин, монофокальное поражение – у 96 больных. При анализе монофокальных образований наибольшее количество пациенток в наших наблюдениях имели размеры опухоли менее 21 мм (65,6%), что соответствовало I стадии по системе TNM.

Нами была проведена оценка различий в определении размеров опухоли при клиническом обследовании и методами лучевой диагностики с использованием t-теста Стьюдента для связанных выборок. У 42,7% женщин размеры опухоли, измеренные при рентгеновской маммографии и УЗИ, превосходили максимальные размеры, определяемые морфогистологически, а у 13 больных при МРТ они были недооценены. При анализе причин ошибок основная из них была связана с наличием лимфангита и отека ткани железы вокруг опухолевого узла.

Наибольшая ошибка оценки максимального размера опухоли отмечается при маммографии и несколько меньше при УЗИ, что статистически достоверно больше, чем ошибка при МРТ (p<0,001). Таким образом, МРТ с ДКУ является наиболее точным методом в определении максимального размера опухоли и, соответственно, Т-стадии.

Нами была проведена оценка эффективности лучевых методов диагностики в выявлении образований в зависимости от типа строения молочной железы (степени выраженности железистой ткани и ее соотношений с жировой тканью) и на фоне диффузно-отечных изменений (табл. 2).

Таблица 2

Чувствительность различных методов лучевой диагностики в выявлении образований в зависимости от внутреннего строения молочных желез (%)

| Методы диагностики | Тип строения | Отечно-инфильтративная форма | |||

| I | II | III | IV | ||

| Клиническое исследование | 68,8 | 66,7 | 51,0 | 43,5 | 36,4 |

| Рентгеновская маммография | 75,9 | 53,7 | 41,5 | 28,1 | 25,0 |

| УЗИ | 65,7 | 71,8 | 78,5 | 80,3 | 44,4 |

| Комплекс традиционных методов (РМ, УЗИ) | 78,0 | 77,7 | 78.7 | 80,1 | 53,2 |

| МРТ (без контрастного усиления) | 75,4 | 71,0 | 52,5 | 46,3 | 30,0 |

| МРТ с ДКУ | 92,6 | 95,7 | 94,1 | 93,3 | 89,5 |

Как видно из таблицы 2, только МРТ с ДКУ обладает практически одинаковой чувствительностью при различных типах строения и при наличии отечно-инфильтративных изменений ткани железы, т. е. выявление образований не зависит от внутренней структуры (р>0,05). Чувствительность остальных методов и МРТ без контрастного усиления зависят от степени выраженности железистой ткани и наличия отечно-инфильтративных изменений, эти данные являются статистически достоверными (р<0,001).

Нами проведен сравнительный анализ информативности методов лучевой диагностики в выявлении мультицентричного и мультифокального характера роста у 49 женщин, который был подтвержден при гистологическом исследовании (табл. 3).

Таблица 3

Информативность лучевых методов в определении характера роста (%)

| Показатели информативности | Методы лучевой диагностики | |||

| РМ | УЗИ | Комплекс традиционных методов | МРТ с ДКУ | |

| Чувствительность | 44,9 | 49,0 | 55,1 | 83,7 |

| Ложноположительные результаты | 55,1 | 51,0 | 44,9 | 16,3 |

| Специфичность | 55,6 | 66,7 | 81,8 | 89,4 |

| Ложноотрицательные результаты | 44,4 | 33,3 | 28,2 | 10,6 |

| Точность | 49,7 | 57,6 | 67,8 | 86,2 |

Как видно из таблицы 3, рентгеновская маммография и УЗИ обладают довольно низкой чувствительностью в выявлении мультифокальных и мультицентричных злокачественных образований. МРТ с ДКУ позволила правильно определить распространение опухолей по сравнению с традиционными методами диагностики на 28,6% (у 14 женщин), а точность комплексного исследования традиционными методами диагностики уступает в эффективности МРТ с ДКУ в выявление характера роста (67,8% против 86,2%). Различия всех показателей диагностической эффективности для маммографии, УЗИ и МРТ статистически достоверны (p<0,001).

Для более точной оценки распространенности процесса нами была разработана и усовершенствована методика определения Т-стадии, предложенная М. И. Давыдовым (2007), в которой мы использовали не абсолютные значения размеров опухоли, а относительные. Для оценки распространенности опухолевого процесса рассчитывали индекс соотношения объема опухоли к объему молочной железы и получали индекс «К». При наличии множественного, мультифокального и мультицентричного, поражения, мы суммировали объемы образований. При анализе полученных данных, учитывая полученный индекс, к I стадии были отнесены образования, занимающие не более 10% от объема железы, ко второй – от 11 до 20%, к III – от 21 до 30%. Если же опухоль занимала более 30% объема железы, то эти образования были отнесены к IV стадии. При сравнении определения стадии процесса по максимальным размерам опухоли и при вычислении индекса «К» изменения были отмечены у женщин с небольшими молочными железами в сторону увеличения на 19,2%, и, наоборот, у женщин с большим объемом желез в сторону уменьшения на 17,2%. Так как при увеличении размеров опухоли возрастает вероятность поражения регионарных лимфоузлов, мы провели сравнение определения Т-стадии по классической (т. е. по максимальному размеру) и усовершенствованной нами методикам. Полученные данные сравнили с гистологическими данными поражения лимфоузлов. Совпадение с данными гистологии в первом случае составило 76,0%, а по усовершенствованной методике расчета соотношения объема опухоли к объему железы – 96,0%. Усовершенствованная нами методика определения Т-стадии более точно позволяет предполагать регионарное и отдаленное метастазирование, так как опухоль, занимающая значительную часть железы, приближается к регионарным лимфатическим коллекторам, и быстрее попадает в более интенсивную зону их дренирующего влияния.

Таким образом, МРТ с ДКУ является более информативным и безошибочным методом в выявлении злокачественных образований, определении их размеров и оценке характера роста (Т-стадии), чувствительность метода не зависит от типа строения и развитости железистой ткани молочной железы, а также от локализации образования и наличия отека. МРТ с ДКУ позволяет получить дополнительные данные, когда традиционные методы лучевой диагностики недооценивают или переоценивают размеры образований.

Результаты комплексного МР-исследования в диагностике поражения

регионарных лимфатических узлов у больных со злокачественными

образованиями молочных желез (N-стадия)

При гистологическом исследовании у 134 женщин (53,6%) со злокачественными образованиями было выявлено поражение регионарных лимфоузлов, из них: подмышечных у 53,7%, подключичных у 9,7%, внутригрудных (парастернальных) – у 7,5% больных, у 29,1% женщин было выявлено поражение интра- и парамаммарных лимфатических узлов (узлы Бартельса и Зоргиуса). Поражение нескольких групп лимфатических узлов (подмышечных, подключичных или внутригрудных) – у 8,2% женщин. Двустороннее поражение лимфатических подмышечных узлов – у 16,4% больных.

Нами были определены МР-критерии поражения лимфатических узлов по данным МРТ с ДКУ у женщин со злокачественными образованиями. Достоверными признаками поражения лимфатических узлов являются увеличение размеров и изменение внутренней структуры (р<0,001). Множественность метастатического поражения лимфатических узлов выявлена у 48,5% больных. Контуры лимфатических узлов у больных со злокачественными опухолями могли быть достаточно четкими, но неровными у 59,7% обследуемых (р<0,05). У 78,4% больных определялось неравномерное утолщение кортикального слоя с потерей внутренней дифференцировки (р<0,001). При нативном исследовании пораженные лимфоузлы у большинства женщин имели изо-гипоинтенсивный сигнал на Т1 ВИ и изо-гиперинтенсивный на Т2 ВИ. Диаметр пораженных лимфатических узлов в наших наблюдениях составил от 8 мм до 6 см, средние размеры – 15,22±9,97 мм.

Таким образом, МР-критериями пораженного метастатически лимфатического узла являются: увеличение размеров, нарушение внутренней структуры с неравномерным утолщением кортикального слоя, округлая форма, наличие четких, но неровных контуров, неравномерного отёка клетчатки вокруг, неравномерного накопления контрастного вещества, преимущественно по периферии узла более 100%, III тип графической зависимости изменения интенсивности сигнала.

Сравнение информативности методов лучевой диагностики в выявлении поражения регионарных лимфатических узлов у больных раком молочной железы представлено в таблице 4.

Таблица 4

Сравнение информативности методов в выявлении поражения регионарных лимфатических узлов у больных раком молочной железы (%)

| Информативность | Методы лучевой диагностики | ||||

| РМ | УЗИ | Комплекс традиционных методов | МРТ с ДКУ | ОФЭКТ | |

| Чувствительность | 39,8 | 82,1 | 81,9 | 76,6 | 84,6 |

| Ложноположительные результаты | 60,2 | 17,9 | 18,1 | 23,4 | 15,4 |

| Специфичность | 58,2 | 76,7 | 79,3 | 64,0 | 78,6 |

| Ложноотрицательные результаты | 41,8 | 23,3 | 20,7 | 26,0 | 21,4 |

| Точность метода | 47,8 | 74,6 | 77,7 | 71,4 | 84,6 |

Как видно из таблицы 4, наиболее информативной методикой определения пораженных лимфоузлов является ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ, которая позволяет более правильно определить распространение опухолей по сравнению с МРТ (84,6% против 71,4%). Различия показателей диагностической эффективности для УЗИ, ОФЭКТ и МРТ между собой слабо достоверны (p<0,05). По данным МРТ более отдаленные группы (надключичные, шейные, внутригрудные) вследствие ограничения поля обзора при использовании поверхностной катушки для исследования молочных желез отчетливо не визуализировались. Наибольшую сложность для традиционных методов диагностики представляет выявление поражения внутригрудных лимфоузлов. Обычно их поражение по данным традиционных методов диагностики предполагается лишь при расположении опухоли во внутренних квадрантах. Поэтому для их выявления используют дополнительные методы, такие как КТ и радионуклидные.

Таким образом, на основании данных комплексного исследования по определению Т- и N-стадированию определяется дальнейшая программа обследования пациенток с акцентом на выявление возможных отдаленных метастазов путем выполнения УЗИ, компьютерной томографии, радионуклидных методик, которые были проведены всем женщинам со злокачественными образованиями молочных желез.