Философские основы мировоззрения

| Вид материала | Тематический план |

- Философские Основы Истории приложение к журналу «москва» Тихомиров Л. А. Религиозно-философские, 1458.64kb.

- Мифология как исторический тип мировоззрения. От мифологи к философии, 43.58kb.

- Концепция Аристотеля. Философские школы эллинистического периода. Общие черты средневековой, 15.72kb.

- Программа самостоятельной работы по подготовке к практическим занятиям по философии, 127.85kb.

- Программа Вступительных испытаний Философия и методология науки и техники По направлению, 550.27kb.

- Задачи дисциплины дать основы : -обеспечения информационной безопасности государства, 42.77kb.

- Бандуровский К. В. Введение в классическую философию Тема Предфилософский тип мировоззрения., 103.42kb.

- Фундаментальный труд, описывающий основы либертарианского (в европейской традиции классического, 3749.8kb.

- Философские основы естествознания и кризис физики, 246.22kb.

- 23-24. Социальные и философские проблемы применения биологических знаний и их анализ, 181kb.

В естественнонаучной литературе мы не найдем вполне определенного ответа на этот вопрос, хотя в целом он носит, скорее, положительный характер. И это понятно, ибо наука, имеющая по определению дело с объективной реальностью, просто не имеет иного аппарата, кроме того, который обеспечивает переход к вероятностно-статистическому описанию. Хотя указания на недостаточность такого подхода найти можно: «Замечательная особенность рассматриваемых нами процессов, — отмечали

82Лупандин ИВ. История воззрений на самоорганизацию от античности до конца XVI в.//Концепция самоорганизации в исторической перспективе. М., 1994. С. 34. Автор отмечает, что «молинизм описывает тип индетерминизма, характерный для пригожинских систем» (Там же) См.: Печенкин А. А. От автоколебаний к самоорганизации. Формирование синергетических идей в теории нелинейных колебаний // Концепция самоорганизации в исторической перспективе. М., 1994. С. 121."Пригожиy И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. С. 181 85Пригожиy И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. С. 54. 86Б е р дя е в Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С 65.

Пригожиy и Стенгерс в другой своей работе, — заключается в том, что при переходе от равновесных условий к сильно неравновесным мы переходим от повторяющегося и общего к уникальному и специфическому».85 Здесь требуется переход к субъективной реальности, к пониманию спонтанной природы внутреннего причинения: «Причинение как творческий акт субстанции есть акт свободы».86 Свобода и творчество — вот моменты, которые существенно дополняют вероятностную игру случайных флуктуации в рамках детерминистского коридора.

При чисто детерминистском взгляде на вещи свобода сводится к «осознанной необходимости» (марксистский подход: мы свободны, если знаем законы объективной реальности и поступаем в соответствии с этим знанием). Учет вероятностного характера бытия позволяет понять свободу как возможность выбора. Но сам акт выбора предполагает акт творчества, возможность, реализующаяся в новую действительность, выбирается-творится здесь и сейчас. Это и определяет исход игры вероятностей в точке бифуркации. В этом смысле свобода есть противоположность причинности, ибо она стоит над условиями; она же предполагает «творение из ничто»— в том смысле, что новое качество именно в своем «приращении» того, чего не было и что создается здесь-теперь,

возникает не из условий, но, скорее, благодаря им (детерминация, в том числе вероятностная, оказывается необходимой, но недостаточной). «Творчество не вытекает ни из чего предшествующего... Акт творческой свободы прорывает детерминированную цепь мировой энергии».87

Такая свобода, как справедливо подчеркивал Бердяев, не рационализируема, она есть «безосновная основа бытия».88 В то же время, согласно Бердяеву, свобода не есть субъективный произвол — он хорошо видит ее трансцендентный характер. На уровне трансцендентной реальности «необходимости мира» противостоит «свобода Бога», здесь «свобода-любовь»,89 ибо «подлинная свобода есть выражение космического (в противоположность хаотическому) состояния вселенной, ее иерархической гармонии, внутренней соединенности всех ее частей».90 Чисто субъективный выбор, противопоставляющий себя гармонии целого, предстает как «свобода дьявольская».91

Таким образом, самоорганизация имеет в своей глубине свободный творческий акт, организующий в новую целостность имеющуюся определенность, актуализируемые возможности, игру случайностей; находясь над неопределенностью (будучи «поставленным на ничто»92), этот акт рождает новый «порядок из хаоса»: «Темного Хаоса светлая Дочь» (Вл. Соловьев). В синергетике, по сути дела, рисуется сходная картина,93 где, однако, «вторжение» в объективную реальность спонтанности только обозначено. Разумеется, нами обрисована только общая ситуация. В различных конкретных случаях удельный вес различных категориальных факторов может быть весьма разным (преобладание внешнего, внутреннего, необходимого, случайного, неопределенности, творчества).

В диалектическом материализме выход за пределы качества именуется «скачком», «перерывом постепенности», а соотношение количественных и качественных изменений формулируется как их взаимный переход. Скачок, если эксплицировать это образное выражение, означает несводимость нового к предшествующей детерминации, перерыв «постепенности» в детерминации и во времени. Взаимный же переход было бы точнее сформулировать как эквивалентность количественных изменений и 94«Лишь тот достоин жизни и свободы / кто каждый день идет за них на бой» (Гете); «Счастье в борьбе» (Маркс). Ленин именно за то ценил диалектику Гегеля, что в ней отрицание отрицания было всеобщим «тактом» развития (неизбежность и прогрессивность революции; «алгебра революции» по Герцену). О том, что такое умонастроение присуще не только материалистам и просветителям, свидетельствуют, к примеру, следующие высказывания: «Жизнь есть борьба, человек живет, Поскольку в нем самом идет борение» (Шмаков В. Арканы Таро. Киев, 1994. С. 352); «Человек является проводником Великих Начал Мировых: Бога и Сатаны. Бог творит, Сатана очерчивает творение, Бог зиждет, Сатана осуществляет продление форм. . . Вездесущие они борются между собой, но именно в борении этом рождается и живет мир. Бог есть соединение всего, Сатана дает бытие отдельностям и один без другого ониghtrhfnbkb ,s ;bpym vbhf/

качественного состояния, что справедливо лишь для сохраняющегося качества. Полнота основания становящегося качества (события-результата) есть становящаяся полнота (событие-процесс).

87Там же. С. 369. 88Там же.

89Там же. С. 254-255. 90Там же. С. 374. 91Там же. С. 372.

92Плеснер X. Ступени органического в человеке. Введение в философскую антропологию//Проблема человека в западной философии. М., 1988. С. 127. «Ничто» включает здесь три смысла этого слова: 1) отсутствие определенности, 2) отсутствие обусловленности, 3) «положительное ничто» Абсолюта, т.е. объективный, субъективный и трансцендентный аспекты.

93См.: Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. С. 53-54.

Можно ли, далее, выявить какие-то общие категориальные характеристики отношения становящегося бытия к наличному, новизны к сохранению, кроме самого факта их неэквивалентности, асимметрии? И, если да, то можно ли говорить о какой-то направленности развития?

В XIX столетии в рамках индустриальной культуры сложилось расхожее представление, согласно которому все «новое» однозначно есть высшее, «прогрессивное»; смысл бытия именно в появлении нового; развитие мира имеет «магистральную линию», где «новое, прогрессивное» подчиняет себе (или элиминирует) «отсталые» формы бытия. В наиболее радикальных вариантах дифференциация бытия, приводящая к появлению взаимоисключающих противоположностей, к их борьбе и постоянному отрицанию, объявлялась основанием прогресса. Вспоминая ценностные ориентации картины мира индустриальной культуры, мы ясно видим, что такое представление о развитии хорошо служит идеологии власти над миром через непрерывную борьбу с ним.94 Сейчас, когда пришлось заговорить об «устойчивом развитии», когда безоглядный штурм и натиск явно «не по карману» человечеству, стоит повнимательнее присмотреться к возможным вариантам онтологии развития. Взглянем на этот процесс не с позиции отдельного сущего, претендующего на то, чтобы быть властным центром мира (антропоцентризм), но с позиций взаимоотношений внутри целого— таких, при которых развитие не исключает гармонии.

При таком подходе сам по себе факт творчества нового перестает быть доминирующим. Внимание переключается на другое: что внесло это новое качество в жизнь того целого, которому так или иначе принадлежит его носитель? Не ста нет ли новое основание взрывоопасным для наличного бытия возможностей дальнейшего развития этого целого? (А именно это и делает современная цивилизация — в технике, нравах и искусстве — ставя под сомнение возможность выживания человечества и развития жизни на планете). Не максимум становления, но оптимум в соотношении становящегося и наличного, нового и старого.71

Чтобы найти такой оптимум, надо, как мне представляется, прежде всего отказаться от традиционного для культуры Запада экстраверсивного понимания развития только как мощного развертывания (эволюции) «вперед и вширь». Л.П.Карсавин предлагал в свое время обозначить процесс изменения бытия как «витие» или «витье» {volutio, plicatio), включающее в себя противоположности развития (e-volutio, explicatio) и «свития» ге-volutio, ге-plicatio).72 Соглашаясь с ним по существу, мы в то же время, как и он, воздержимся от использования этой терминологии в силу ее необычности. Но идею сохраним и различим развитие как развертывание во вне, ориентированное на открытость миру и увеличение многообразия, и развитие как «свертывание», сосредоточение внутри (вспомним сравнительный анализ идей Гегеля и Т. де Шардена), ориентированное на самодостаточность единого.

.

Эти два направления развития необходимы для осуществления сущего: оно не может не обновляться, испытывая на себе воздействия бесконечной среды (и здесь двигатель развития — ответ на вызов, борьба с тем, что отрицает бытие данного сущего, отрицание того, что мешает успешной борьбе). Оно не может не сохраняться, ибо абсолютное обновление и отрицание уже имеющегося может разрушить самую основу его бытия (не это ли неоднократно угрожало России?!). В то же время данные направления в пределе взаимно исключают друг друга. Налицо то, что в диалектическом материализме именуется «единством и борьбой противоположностей». Но содержание этой реалии и вытекающие из нее следствия видятся существенно иными, чем в классическом диалектико-материалистическом понимании.

Суть различий заключается в смещении акцента с борьбы и отрицания на особого рода единство и синтез, сердцевина которых и раскрывается в содержании понятия развивающейся гармонии. Уже в развитии — «свертывании» механизмом является не борьба противоположностей, а стремление к единству. Но это — единство, в пределе исключающее многообразие (как коллективизм исключает индивидуализм, и наоборот). В развивающейся гармонии единство носит иной характер, оно подобно тому, которым обладает соборность, включающая в себя единство целого и свободу индивидуальности.73

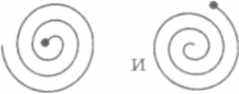

Для обоих направлений развития в целом давно выработаны своего рода «предельные образы»: круг для «свертывания», стрела — для «развертывания», и спираль — для развития, в котором эти направления взаимно дополняют друг друга. Стрела символизирует асимметрию, прерывность, необратимость, творение нового, отрицание старого и однозначную прямолинейную устремленность на утверждение именно данного сущего.74 Круг утверждает симметрию, непрерывность, обратимость (повторение), «растворение» в ритмах наличного бытия, сохранение старого и устойчивость в процессе развития. Спираль — это круг, разорванный, «распрямленный» стрелой; она объединяет в себе направленность стрелы и повторяемость, сохранение, «вечное возвращение» (на «выс-

шем этапе», как принято говорить в диалектическом материализме). Эти образы еще раз свидетельствуют в пользу того, что считать борьбу и отрицание противоположностей единственным (или абсолютно доминирующим) источником развития -односторонне. Стрела возникает на противоречиях; между кругом и стрелой бесспорно есть противоречие. Но что заставляет двигаться по кругу: противоречивое «шатание» типа маятника или внутреннее стремление к сохранению равновесия и устойчивости, к самодостаточности круга? Мне представляется верным второй ответ.

На уровне объективной реальности круг предстает как цикл, воспроизведение структуры событий, повторяющееся с определенной периодичностью.99 Циклические процессы распространены во всех формах бытия: это смена времен года и суток, вдох-выдох, привычный режим дня или недели, этапы развития культур (по О. Шпенглеру) и этносов (по Л. Н. Гумилеву), циклы солнечной активности, экономического развития100 и т.д. На уровне субъективной реальности круг проявляет себя как исходная точка субъективности, задающая интенцию той информационной структуре, первообраз который лежит в ос нон-стремления системы к сохранению и воспроизведению определенной внутренней симметрии (пра-феномен Гете, пра-идея Шпенглера, лежащая в основе культур разного типа).101 На уровне трансцендентной реальности с древних времен идея круга представлялась в образе самодостаточной сферы, замкнутого и неподвижного шара (все тот же «охватывающий» «эфир»).

Циклические изменения, предоставленные самим себе, поддерживают бытие сущего в определенном равновесии (симметричном соотношении компонентов системы, взаимодействующих в цикле). Но поскольку это равновесие постоянно подвергается возмущающим действиям, цикл может реагировать на них следующими способами. 1. Разрушение цикла (гибель системы). 2. Волновые колебания как отражение противоречий между тенденциями цикла и воздействиями, нарушающими рав-

99См.: Волновые процессы в общественном развитии. Новосибирск. 1992. С. 9.

100См.: Идеи Н.Д.Кондратьева и динамика общества на рубеже третьего тысячелетия. М., 1995.

101Еще раз подчеркнем, что наличие информационных структур, первообразов не связано с наличием сознания личностного типа.

новесие. Сохранение цикла предполагает нахождение оптимума, «золотой середины», прохождение «по лезвию бритвы» (И.Ефремов). 3. Превращение цикла из круга в спираль, т. е. изменение качества в определенном отношении (в месте прорыва круга стрелой) при сохранении базовой структуры цикла.

Наше предпочтение того или иного варианта зависит не только от отношения к данной системе, но и от доминирования одной из мировоззренческих тенденций: революционной (разрушать «до основанья»; абсолютное неравновесие), консервативной (абсолютное равновесие) и «оптималистской». Независимо от моих симпатий к третьему подходу, объективно он является наиболее перспективным: разрушение не созидает, невозможно оставить что-либо навечно неизменным, остается искать оптимальные варианты спирального развития.

Направленность реакции сущего на сохранение основы цикла при наличии асимметричного прорыва может быть двоякой: на расширение и/или углубление сферы своего действия. Этим направлениям соответствуют образы расширяющейся и сходя-

щейся спирали:1 их объединение дает образ

потенциально бесконечного развития вширь и вглубь, начиная с точки порождения новой необратимости:

.

103До недавнего времени в советской философии спираль служила образом закона отрицания отрицания. Выделение двух видов спирали см.: Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М., 1994. С ПО; Субетто А.И. Социогенетика. М., 1994. С. 40-42

Но поскольку это движение также испытывает возмущающие воздействия, спирали прерываются, происходит разнообразное наложение их друг на друга, и в результате ни круг, ни стрела, ни спираль не являются достаточно адекватными образами развития в целом. Они лишь указывают накладывающиеся друг на друга тенденции.

102См.: Волновые процессы в общественном развитии. С. 28-32.

Исходя из этого, видимо, надо отказаться от преувеличения роли какого-то единого механизма развития. У Гегеля и в диалектическом материализме, как известно, таковым является соотношение витков спирали, последовательно отрицающих друг друга,: тезис — антитезис — синтез как возвращение к тезису, обогащенное антитезисом.75 При таком подходе создается впечатление единой, какой-то «железной», линии развития, но в действительности это не так. Во-первых, развитие столь же предопределено (закономерно и потому циклично), сколь и недоопределено (и доопределяется творческим актом). Во-вторых, любая закономерность (цикл), проявляясь в разных условиях, накладываясь на другие, перестает действовать в «чистом» виде, и можно выделять лишь относительно типовые (для определенного коррелята) сочетания зависимостей.76 В лучшем случае, видимо, может идти речь лишь о какой-то общей тенденции, очень по-разному проявляющейся в сложных сочетаниях различных факторов развития.

Выскажем некоторые соображения о такой тенденции. В основе развития лежит противоречие между самодостаточностью и открытостью бытия любого сущего. Абсолютная самодостаточность невозможна в силу наличия потенциальной бесконечности, абсолютная открытость (без сохранения сущности, основы бытия) ведет к гибели сущего. Возникновение нового ведет к отрицанию старого через борьбу противоположностей. Сохранение основы бытия требует единства. Новое рождается творчеством. Но если это новое полностью отрицает наличное бытие сущего, не согласуется с его интенциями, оно взрывает целостность бытия. Новация предполагает одновременную встречу с предзаданностью развития, творчестворастворение в бытии целого.77 Событие не является ни абсолютно предзаданным (ни замыслом Бога, ни интенцией субъективности, ни объективными закономерностями), ни абсолютно новационным (разрывающим и отрицающим все связи). Оптимальное соотношение борьбы и отрицания, которых требуют открытость бытия и творчество, с единством и сохранением, которых требуют самодостаточность и растворение, есть развивающаяся гармония бытия.

Но как можно объединить самодостаточность (одного) и растворение (в другом)? Кто-то непременно увидел бы здесь парадокс, а мы вспомним об уровневом строении бытия. Ведь самодостаточность равно касается Я, Ты и Мы. Следовательно, самодостаточность сущего как целого невозможна без растворения, взаимной идентификации Я с Ты и Мы. В этой терминологии общая схема развития приобретает такой вид:

Ты Ты1

со …-→ Я / \ Мы → Я1 ∕ МЫ1 … со

Оно/ Оно1∕

Становящееся бытие предстает, таким образом, не как нечто заданное предвечным всеединством (платонизм) и не как нечто полностью атомизированное (номинализм), но как становящееся всеединство, как соборное бытие, гармонизирующее развитие в его необратимости и единстве.78 «Мы» предшествующего витка выступает как предъединство (потенциальный первообраз), гармонизирующийся в «Мыр> с вновь творимым неповторимым качеством.

Развивающаяся гармония — это предельный образ того, каким бытие может быть по своей сущности. Но это не значит, что оно таково везде и всегда и что оно неизбежно будет таким. Забегая вперед, скажем, что его доопределение именно в этом направлении есть, на мой взгляд (и, к счастью, не только на мой), основная космическая функция человека, его предназначение в этом мире. Но и оно не является однозначо заданным

кем-то. И такой идеал бытия и наше предназначение выбираем мы сами. Кому-то нравится разрушать, играть, демонстрировать себя, подобно Нерону на фоне горящего Рима. Кто-то делает иной выбор. Если бы я был верующим, то я бы истолковал софийный замысел Бога-творца о мире как свободное становление доброго сотворчества. Но поскольку я скорее пантеист, выражу эту идею исключительно близкими мне словами Пришвина: «Мы хотим, чтоб из всей этой жестокой борьбы и страданий, наблюдаемых нами и в природе и у человека, создалась гармония, как великое музыкальное свершение... Это наша нравственно необходимая задача, она поставлена самим себе человеком — совестью и разумом вселенной.. . Мы живем в природе и между людьми для согласия. Возможно, мне скажут: "А для какого согласия"? Я отвечу "Для музыкального преображения мира"».108 И даже в самой дисгармоничной ситуации этот фундаментальный настрой оставляет надежду на непрерывность развития: «Но я думаю, если это только по силам, сохранить чувство гармонии и преподать его даже в последнем стоне своем как возможность, как поддержку».109

Из предложенного понимания сущностной тенденции развития вытекает и наша трактовка прогресса как развития, соответствующего (и регресса как не соответствующего) определенной его направленности. Поскольку направленность создается, а не абсолютно предзадается, поскольку и прогресс существует не как заданная Богом или природой «магистральная линия развития», но как избираемая и творящаяся линия. Понятно, что с защищаемой здесь точки зрения прогресс — это не просто движение «от простого к сложному, от низшего к высшему, от старого к новому». Для нас критерий прогресса задается вкладом соответствующего акта развития в становящееся всеединство, в развивающуюся гармонию. Следовательно, общие критерии прогресса таковы: творческая самореализация любого сущего при сохранении и создании таких его качеств, которые обеспечивают самореализацию других сущих и бытия в целом при минимально возможном (в данных условиях) понижении уровня организации всех участников взаимодействия.