Научно-исследовательский институт проблем каспийского моря

| Вид материала | Документы |

СодержаниеБиблиографический список Новое о создателе астраханского заповедника Состояние духовной культуры в стране и регионе |

- Научно-исследовательский институт проблем каспийского моря, 6670.24kb.

- Институт каспийского сотрудничества, 668.69kb.

- Методические указания му 1 2600-10, 485.46kb.

- Рыбохозяйственные и экологические аспекты эффективности искусственного воспроизводства, 422.61kb.

- Свод правил по проектированию и строительству метрополитены дополнительные сооружения, 1496.85kb.

- согласован мчс россии письмо n 43-95 от 14., 1639.07kb.

- Оценка ситуации в регионе Каспийского моря и прикаспийских государствах в апреле 2011, 416.63kb.

- «Научно-исследовательский институт дезинфектологии», 448.62kb.

- Методические рекомендации мр 6 0050-11, 382.97kb.

- Решение IV международной научно-практической конференции, 42.94kb.

Библиографический список

1. Васькин Н. Заселение Астраханского края. Волгоград, 1973.

2. Копылова Э.В.История названий астраханских сел в рассказах старожилов. Астрахань, 1997.

3. Здесь Родины моей начало. К 80-летию Икрянинского района Астраханской области. М, 2006.

4. Лосев Г. А., Кирокосьян М. А. Астраханские словечки. Астрахань, 2007.

5. Ш. Сиражетдинов. История села Новые Булгары. Астрахань, 2001.

ПРИЛОЖЕНИЕ

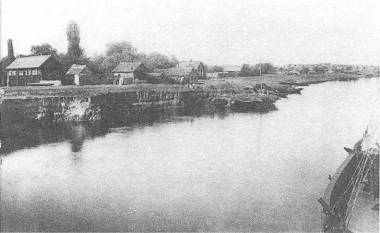

С. Бахтемир. 1888 г.

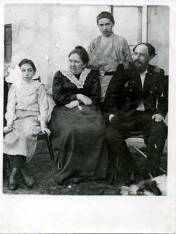

А.А. Мамаев

Дом-музей Велимира Хлебникова

НОВОЕ О СОЗДАТЕЛЕ АСТРАХАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

(В.А. ХЛЕБНИКОВ В ЭКСПОЗИЦИИ АСТРАХАНСКОГО МУЗЕЯ ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА)

При выборе концепции астраханского дома-музея Велимира Хлебникова, великого русского поэта, ученого, мыслителя, не возникало сомнений, что он не должен быть чисто литературным мемориалом. Основы мировоззрения поэта закладывались в интеллигентной семье,

множеством нитей связанных с историей и природой Астраханского края. Мать поэта,

Екатерина Николаевна Вербицкая (Хлебникова) - историк по образованию,

отец, Владимир Алексеевич Хлебников, - известный учёный-натуралист, чьи экологические идеи позже нашли своё поэтическое воплощение в творчестве сына. Глубокая духовная близость связывала Велимира и с младшей сестрой Верой, профессиональной художницей.

Таким образом, не отрывая поэта от семейной среды, но делая его доминантой всей экспозиции,

за концепцию Астраханского музея Велимира Хлебникова взяты Природа и Творчество, объединенные обязательным присутствием чувства Истории.

Большое место в этой экспозиции отведено Владимиру Алексеевичу Хлебникову (1857-1934), одному из создателей и первому директору Астраханского заповедника.

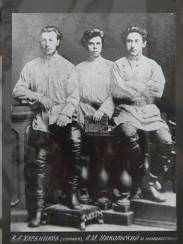

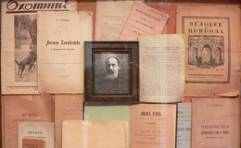

В экспозиции музея есть редкая фотография, запечатлевшая В.А. Хлебникова вместе с сокурсниками Санкт-Петербургского университета (1870-е гг.), а также её монохромная копия,

выполненная внуком Владимира Алексеевича Маем Митуричем-Хлебниковым, народным художником России. Владимир Алексеевич на ней справа, слева – неизвестный, а в центре – Александр Михайлович Никольский, друг Владимира Хлебникова и его соученик по Астраханской гимназии и Санкт-Петербургскому университету, впоследствии академик. Его и Владимира Хлебникова заметил профессор зоологии М.Н. Богданов и предложил им, ещё третьекурсникам, принять участие в экспедиции на Мурманский берег. Её результатом стала коллекция из 360 экземпляров птиц, принадлежащих к 47 видам, и брошюра «Орнитологические наблюдения на Белом море» за подписью А.М. Никольского,

но фактически содержавшая материалы обоих исследователей. Экспедиция открыла им неведомый мир северной фауны и не только расширила познавательный кругозор Владимира Алексеевича Хлебникова, но и сформировала его научное кредо: беречь обитаемую среду. Урок бережного отношения к ней ему преподали монахи Соловецкого монастыря, в пределах владений которого охота была запрещена. Птицы доверчиво подлетали к людям и кормились из их рук. «Им можно надевать ошейник с разными пометками», - сообщается в брошюре. Не тогда ли впервые у Владимира Хлебникова и зародилась мысль о создании заповедника в дельте Волги, осуществленная им лишь на склоне жизни?

В экспозиции музея, на стенде, посвящённом В.А. Хлебникову,

не сразу заметен пожелтевший от времени листок с выцветшими чернилами.

Чем же ценен этот невзрачный на вид экспонат? А ценен он тем, что это «Приказ о назначении В.А. Хлебникова» первым директором Астраханского заповедника (1927). Он призывал беречь уникальную природу нашей Лебедии (так в древности называлось Волжское понизовье). Заповедник и стал его «лебединой песней».

На этом же стенде представлены

членский билет В.А. Хлебникова «Петровского общества исследователей Астраханского края»,

«Первоначальный учебник русского языка для калмыков» (с 1885 по 1891 годы В.А. Хлебников служил попечителем Малодербетовского улуса), а также его научные труды, среди которых – коронная книга «Список птиц Астраханской губернии» (Казань, 1890).

Этот список, включающий 300 наименований птиц, был составлен учёным на основании его собственных наблюдений в волжской дельте и в степях по обе стороны Волги. Путь одной из таких экспедиций обозначен им на старинной карте Астраханской губернии,

Эта карта – личная принадлежность В.А. Хлебникова – ныне в экспозиции музея.

Но вернёмся к книге «Список птиц Астраханской губернии». Впоследствии он будет значительно пополнен (до 30 печатных листов в рукописи). Я. Новиков, заведующий Астраханским краевым музеем, посетует о том, что эта рукопись «не может увидеть света за недостатком средств для её издания». Увы! И доныне, 80 лет спустя, труд В.А. Хлебникова ждёт своего издателя.

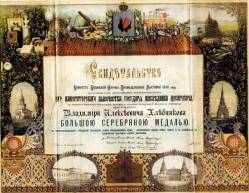

За коллекцию птиц Астраханской губернии, представленную на Казанской научно-промышленной выставке, В.А. Хлебников награждается Большой серебряной медалью и Свидетельством.

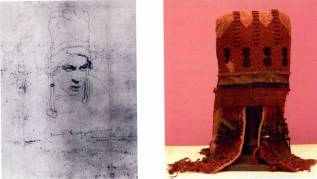

С Казанской выставки, по окончании которой часть экспонатов распродавалась, В.А. Хлебников привёз не только серебряную медаль, но и мордовскую шапку, в которой Вера впоследствии рисовала Велимира.

К сожалению, в музее есть лишь копия этого рисунка (оригинал находится в Русском Музее), зато есть сама шапка.

Она украшена бусинками, ракушками, монисто, старинными монетами и представляет собою не только художественную ценность, но и видимый интерес для этнографов и нумизматов. На ней есть даже монета времени Людовика XVI!

На отдельной витрине экспонируются личные вещи учёного,

и среди них: чернильница в форме бочонка,

ручка,

стаканчик с драконом (чеканка) для хранения карандашей,

записная книжка и подвеска с крючком, на которую Хлебников накалывал квитанции, чеки, справки (он был педант),

гребень кавалерийский для расчесывания грив и хвостов лошадей,

карманное зеркальце, с которым связано семейное преданье: в тот день, когда Владимир Алексеевич умер, оно почернело.

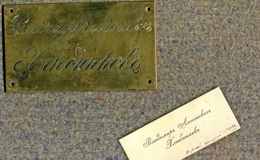

На столике в «Гостиной» экспонируются:

дверная табличка астраханской квартиры Хлебниковых, визитная карточка учёного

и его портрет, выполненный тринадцатилетней Верой. Вера рисовала отца во время поездки по Волге. На обратной стороне портрета – памятная запись: «В эту поездку на пароходе по Волге баржа наехала на пароход, пробила каюту, в которой ехали Хлебниковы».

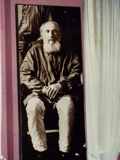

Одна из фотографий Владимира Алексеевича, представленная в экспозиции, подтверждает слова Велимира: «Отец – поклонник Дарвина и Толстого, большой знаток царства птиц, изучавший их целую жизнь». Своей осанкой, рубахой-толстовкой и окладистой бородой В.А. Хлебников здесь действительно напоминает знаменитого писателя.

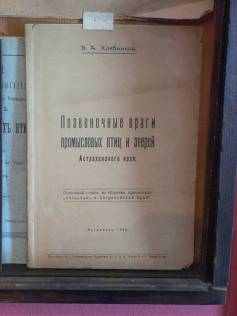

В фондах музея немало книг с дарственными надписями В.А. Хлебникову различных ученых (А.М. Никольского, К.А. Воробьева, И.Б. Волчанецкого, М. Гавриленко, С. Огнева и других), как свидетельство признания его учёного авторитета. Немало книг и самого Хлебникова. В одной из них –

«Позвоночные враги промысловых птиц» он пишет: «Каждая форма природы хранит в себе тайны для будущих исследователей и, будучи истреблена, уносит эти тайны с собой». Лучшим подтверждением этих слов Хлебникова может служить пример из книги горячо любимого им Чарльза Дарвина «Происхождение человека»: «Гумбольдт видел в Южной Америке попугая, который был единственным живым существом, говорившем на языке исчезнувшего племени».

Свою любовь к природе, к орнитологии В.А. Хлебников передал своим сыновьям. В экспозиции представлены оригинальные зарисовки птиц и зверей Александра Хлебникова и копии уральских пейзажей Велимира.

На последнего отец возлагал особые надежды, видел в нём своего продолжателя. Но как сложились их отношения – предмет отдельного исследования.

Библиографический список не прилагается, потому что данный материал из экспозиции и фондов Дома-музея Велимира Хлебникова представлен к печати впервые и аналогов не имеет.

И.С. Бочарникова

Астраханский областной методический центр народной культуры

СОСТОЯНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ:

ВЗГЛЯД АСТРАХАНЦЕВ (по материалам социологического исследования)

Фундаментальной мировоззренческой основой, как культуры, так и общества является система ценностей. В качестве социального индивида человек является творением культуры и носителем ее ценностей. Он становится личностью через усвоение транслируемого в культуре социального опыта, а именно через действие надбиологических программ существования.

Ценности представляют собой обобщенные представления людей о целях и нормах своего поведения, воплощающие исторический опыт и концентрированно выражающие смысл культуры отдельного этноса и всего человечества. Это существующие в сознании каждого человека ориентиры, с которыми индивиды и социальные группы соотносят свои действия. На основе этих ориентиров складываются конкретные типы поведения (3).

В декабре 2009 года в Астраханской области было проведено социологическое исследование по теме «Ценности духовно-культурной микросреды местного сообщества47. Основной метод исследования – социологический опрос населения по многоступенчатой выборке, репрезентативной по выделенным районам и типам поселения, гендерным и возрастным критериям (2, С. 10-12). Анкета состояла из 21 вопроса, касающихся ценностных ориентаций и духовных потребностей населения и 6 вопросов социально-демографического блока.

Проблемная ситуация социологического исследования связана с трансформацией общественного сознания и ценностных ориентиров в постсоветском пространстве, в котором утверждаются новые духовные запросы, представления, образцы общения и поведения.

Актуальность исследования ценностей обусловлена необходимостью выявления тенденций в изменениях, происходящих в сфере духовной культуры, изучения складывающихся приоритетов различных социальных групп и отдельных индивидов в удовлетворении их духовных потребностей для прогнозирования возможных социокультурных ситуаций в регионе, выработки стратегии и тактики социальной реабилитации и определения характера отношений между традиционными, исторически сложившимися и новыми ценностными ориентирами.

Практическая роль социологического анализа сложившихся ценностей духовно-культурной микросреды местного сообщества состоит в выявлении, формировании и распространении новых образцов отношения к миру, деятельности, способствующих качественному улучшению социокультурной ситуации в регионе. Для этого в исследовании затрагивались такие вопросы как: состояние духовной культуры в стране и регионе, доступность культурных благ, государственная политика в области культуры, деятельность учреждений культуры и средств массовой коммуникации, ценностные ориентации и духовные потребности населения Астраханской.

Цель исследования – получение репрезентативной информации о ценностном состоянии, содержании духовно-культурной микросреды местного сообщества, выявление характера отношений между традиционными, исторически сложившимися ценностными и новыми ценностными ориентирами. Поэтому данное социологическое исследование духовно-культурной микросреды местного сообщества базируется на следующих общих положениях:

- ценности носят конкретно-исторический характер;

- ценности служат важным фактором социальной регуляции поведения людей и их отношений;

- ценности определяется социальной средой и практикой как их объективными определителями;

- ценности выстраиваются в определенную иерархическую систему, которая имеет конкретно-исторический смысл, содержание и регламентируется борьбой интересов макро- и микрогрупп.

Духовную культуру можно охарактеризовать как явление, которое не только выступает стороной, аспектом экономической, социальной и политической жизни, но имеет свои специфические проблемы, присущие только духовной форме деятельности. В более узком определении духовная культура выступает как деятельностная способность человека к созиданию и приобщению к высоким общечеловеческим ценностям.

Первый блок анкеты был посвящен изучению мнения респондентов о состоянии духовной культуры в стране и регионе. Вначале респондентам был задан вопрос о месте российской духовной культуры в общемировом пространстве, распределение ответов представлено в таблице № 1:

Таблица № 1

| 1 | Она имела и сохраняет свое величие в общемировой культуре. | 39% |

| 2 | Временно утратила былое величие, но имеет большое будущее. | 41,7% |

| 3 | Навсегда утратила былое величие. | 7,6% |

| 4 | Никогда не занимала видного места в мировой культуре. | 3,2% |

| 5 | Затрудняюсь ответить. | 8,5% |

Анализируя ответы респондентов на данный вопрос, стоит обратить особое внимание на тот факт, что подавляющее большинство респондентов (80,7%) выбрали варианты ответа, несущие позитивный смысл. Это свидетельствует о выраженном патриотическом настрое населения, о вере в светлое будущее духовной культуры России.

Рассматривая распределение ответов по половому признаку, следует отметить, что вариант «российская духовная культура временно утратила былое величие, но имеет большое будущее» выбрали в равной степени и мужчины (40%) и женщины (42,9 %). Было выявлено, что вторым ответом по популярности является ответ «российская духовная культура имела и сохраняет свое величие в общемировой культуре». С ним согласились 38,2% мужчин и 39,5 % женщин. 4,8 % мужчин и 2,1 % женщин полагают, что российские духовные ценности никогда не занимали видного места в мировой культуре. С уверенностью можно сказать, что гендер не влияет на осознание респондентами значимости российской культуры в общемировом пространстве.

Говоря о распределении ответов в зависимости от возрастного критерия, отметим, что молодежь (40,6%) и люди старшего поколения (50%) считают, что российская духовная культура занимает значимое место в мире. Это составляет большинство респондентов. Также, можно отметить, что большинство респондентов с высшим и средним специальным образованием уверены в том, что российская духовная культура сохраняет свое величие (40,7% и 39,8%).

Сравнивая данные, полученные в ходе данного исследования, с результатами опроса, проводимого в 2005 году (1), можно отметить позитивные тенденции: число респондентов, считающих, что российская культура сохраняет свое величие в общемировой культуре значительно выросло с 25,4% до 39%. Число респондентов, полагающих, что российская духовная культура временно утратила былое величие, наоборот, снизилось с 48,6% до 41,7%. Эти данные говорят о возрастающем патриотизме россиян, о дальнейшей интеграция России в мировое культурное пространство и укрепление ее позитивного образа за рубежом, об усиление влияния российской культуры на мировые культурные процессы, которые обусловлены необходимостью сохранения национальной культурной идентичности в условиях глобализации.

При ответе на вопрос: «Что Вас беспокоит больше всего в нынешнем состоянии духовной жизни нашей страны?» ответы распределились следующим образом:

Таблица №2

| 1 | Уровень общей культуры людей | 51,7% |

| 2 | Нравственное состояние общества | 37,9% |

| 3 | Эстетическое воспитание молодежи | 37,4% |

| 4 | Поведение в быту, культура общения между людьми | 32,3% |

| 5 | Отношение к духовным ценностям и идеалам | 23,3% |

| 6 | Содержание развлекательных телепередач | 20% |

| 7 | Отношение к разговорному языку | 16,4% |

| 8 | Содержание новой литературы, кинофильмов | 13,9% |

| 9 | Стоимость культурных благ и услуг | 13,4% |

| 10 | Государственная политика в сфере культуры в целом | 13,1% |

| 11 | Доступности культурных ценностей | 11,3% |

| 12 | Другое | 0,8% |

При ответе на данный вопрос респондентам было предложено выбрать из списка не более трех вариантов ответа. В результате, как видно из таблицы № 2, наиболее часто выбираемыми оказались ответы: «уровень общей культуры людей», «нравственное состояние общества», «эстетическое воспитание молодежи», «поведение в быту, культура общения между людьми», «отношение к духовным ценностям и идеалам».

В качестве проблем, которые меньше всего беспокоят респондентов, можно обозначить государственную политику в сфере культуры в целом, стоимость культурных благ и услуг, доступность культурных ценностей. В категории «другое» респондентами были названы также варианты «ничего» и «замена традиционных российских ценностей западными». В результатах проведенного социологического исследования прослеживается, что самый популярный вариант ответа «уровень общей культуры людей» был наиболее часто выбираем людьми с высшим или неоконченным высшим образованием в возрасте от 30 до 49 лет.

Сопоставляя результаты исследования 2005 года и данные 2010 года, можно заметить, что проблемы, беспокоящие респондентов в состоянии духовной жизни страны, не изменились. По-прежнему выделяются такие ответы, как: «уровень общей культуры», «нравственное состояние общества», «поведение в быту», «культура общения между людьми» и «эстетическое воспитание молодежи». Поэтому можно сделать вывод, что людей волнует организация их повседневной жизни, которая зависит от них самих, которую они могли бы организовать. Вместе с тем вызывает тревогу большой процент обеспокоенных респондентов уровнем общей культуры людей и нравственным состоянием общества. Эти нравственные нормы и ценности закладываются на первичном уровне социализации личности, которая формируется семьей, школой. И поэтому необходимо предусмотреть программы по нравственному, патриотическому воспитанию в общеобразовательных школах не только со школьниками, но и их родителями.

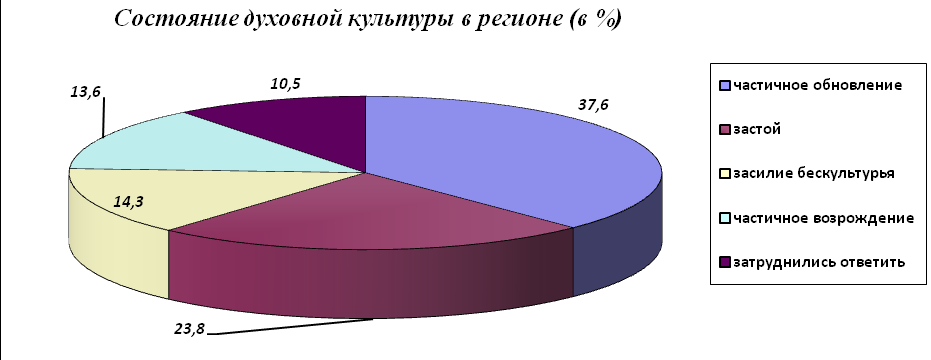

Далее респондентам было предложено охарактеризовать нынешнее состояние духовной культуры в регионе. По результатам опроса самым часто выбираемым вариантом оказался ответ «частичное обновление» – 37,6 % опрошенных. 23,8 % охарактеризовали состояние духовной культуры в регионе как застой, 14,3 % указали на засилье бескультурья (данный вариант чаще всего встречался в ответах людей в возрасте от 50 лет и старше – 73% от общего числа опрошенных). Всего 13,6% респондентов смогли охарактеризовать состояние духовной культуры в нашем регионе как частичное возрождение, в то же время 10,5 % вовсе затруднились ответить на данный вопрос. Некоторые опрошенные отметили, что в регионе уделяется не достаточно внимания культурной деятельности, а также указали на преобладание материальных ценностей над духовными.

Диаграмма №1

В ответах на данный вопрос также можно проследить положительную тенденцию в сравнении с данными 2005 года. Если на тот момент большинство респондентов охарактеризовала состояние духовной культуры в регионе как «засилье бескультурья» – 37,8%, то сейчас 37,6% выбрали вариант «частичное обновление».

При оценке изменений в различных областях духовной жизни региона были выявлены следующие результаты: по мнению большинства респондентов ситуация в сфере образования улучшается (41,4%); 25,1% полагают, что ситуация не меняется, по мнению 23,8% респондентов – ухудшается; 9,7% затруднились охарактеризовать изменения в данной сфере.

В театральной деятельности, по мнению большей части опрошенных, ситуация не меняется (33,2%), 29% охарактеризовали ситуацию как «улучшается»; 10,9% – считают, что ухудшается, и 26,9% затруднились ответить.

Оценка телерадиовещания региона: 36,1% – ответили, что ситуация улучшается; 28,5% – не меняется, 25,6% – ухудшается, 9,8% – трудно сказать.

При оценке положения в области музыкального искусства, также большинство респондентов выбрали ответ «улучшается» – 34,6%, вариант «не меняется» выбрали 30,1%; 18,4% сказали, что ситуация ухудшается, 16,9% – затруднились оценить изменения в этой сфере.

По мнению жителей области, участвующих в опросе, в народном творчестве и этнокультуре сложилась следующая ситуация: «изменения происходят в лучшую сторону» (36,2%), «ситуация не меняется» (28,3%), «ухудшается» (15,2%), «затруднились дать ответ» (20,3%).

В религиозной сфере большинство опрошенных отметили улучшение ситуации (45,3%), вариант ответа «ничего не изменилось» выбрали 27,9% опрошенных, 10% полагают, что ситуация ухудшилась, 16,8% сказали, что не могут оценить изменения в данной сфере.

Ответы респондентов при оценке изменений в такой области духовной жизни региона как печатные издания распределились следующим образом: «улучшается» – 35,8%, «ситуация не меняется» – 27,3%, «ухудшается» – 21,2%, «трудно сказать» – 15,6%.

По сравнению с данными 2005 года во всех областях духовной жизни региона, за исключением театра, по мнению респондентов, произошли заметные улучшения.

Анализируя ответы респондентов на вопросы первого блока, можно отметить в целом преобладание в них позитивных оценок. Несмотря на кризисные явления, затронувшие общество, астраханцы настроены довольно оптимистично. Сравнение результатов данного исследования с результатами, полученными в 2005 году, говорит о заметных улучшениях настроений респондентов в вопросах, касающихся состояния духовной культуры в мире и регионе, а также отдельных областей жизни региона, таких, как образование, театр, телерадиовещание, музыкальное искусство, народное творчество, религия, печатные издания. Возможно, причиной улучшения настроений горожан и жителей области стали реформы, происходящие в период с 2005 по 2010 год в стране и регионе. Можно предположить, что появление в обществе более стабильной ситуации позволяет жителям не терять веру в светлое будущее нашей страны. Но, в то же время, ответы респондентов указывают на сохранение проблем в духовной жизни страны. Как видно из результатов исследования, за пять лет практически не изменился процент людей, которых беспокоит уровень общей культуры людей, нравственное состояние общества, поведение в быту.

В реальной жизни все общественные процессы и явления представляют собой определенные формы единства материального и духовного. Духовный аспект любой деятельности особенно отчетливо проявляется при реализации целей и осуществлении интересов, всегда имеющих определенную направленность. Духовная культура связана со всеми сторонами преобразующей активности человека, социальной группы, общества. Человек не пассивно воспроизводит то, что требуют от него обстоятельства, он обладает возможностью воздействовать на окружающие его явления.

В целом, полученные результаты исследования позволяют констатировать, что общество признает важность духовных ценностей в создании благоприятной микросреды местного сообщества, которая влияет на формирование гармонически развитой личности, толерантности социума, самоопределения этноса.