Научно-исследовательский институт проблем каспийского моря

| Вид материала | Документы |

СодержаниеГенеральный план кремля в Астрахани. 1889 г. ГОУ ВПО «Астраханский государственный университет» Библиографический список В поисках утраченного. |

- Научно-исследовательский институт проблем каспийского моря, 6670.24kb.

- Институт каспийского сотрудничества, 668.69kb.

- Методические указания му 1 2600-10, 485.46kb.

- Рыбохозяйственные и экологические аспекты эффективности искусственного воспроизводства, 422.61kb.

- Свод правил по проектированию и строительству метрополитены дополнительные сооружения, 1496.85kb.

- согласован мчс россии письмо n 43-95 от 14., 1639.07kb.

- Оценка ситуации в регионе Каспийского моря и прикаспийских государствах в апреле 2011, 416.63kb.

- «Научно-исследовательский институт дезинфектологии», 448.62kb.

- Методические рекомендации мр 6 0050-11, 382.97kb.

- Решение IV международной научно-практической конференции, 42.94kb.

ПРИЛОЖЕНИЕ

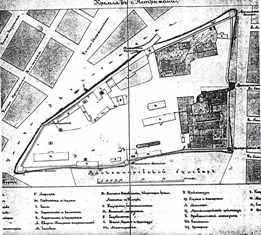

- Генеральный план кремля в Астрахани. 1889 г.

(Н - Воинское управление, квартира врача. Аптека, клуб)

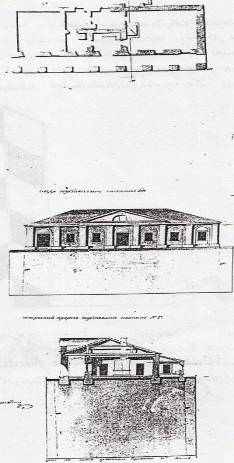

- Чертеж гауптвахты. 1809 г.

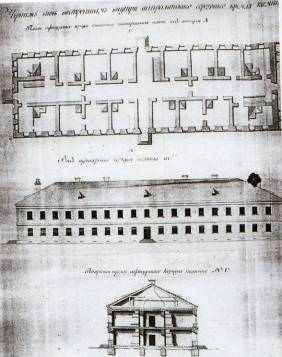

- План офицерского корпуса. Фрагмент чертежа 1810 г.

Р.А. Таркова

ГОУ ВПО «Астраханский государственный университет»

ОПЫТ ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ЭКСКУРСИОННОГО ПОКАЗА: К ВОПРОСУ О ВКЛЮЧЕНИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ В СФЕРУ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ДОМА КУПЦОВ ТЕЛЕТОВЫХ В Г. АСТРАХАНИ)

Несмотря на планомерную деятельность по охране памятников историко-культурного значения в нашем городе, закономерна невозможность тотального охвата всех объектов. В связи с этим немало оригинальных или, наоборот, типичных для какого-либо архитектурного стиля зданий с богатой историей и потенциально перспективных для включения в экскурсионные маршруты, остается за пределами внимания организаций, занимающихся сохранением и популяризацией культурного наследия. В этой ситуации инициатива изучения истории таких объектов и обоснования их туристической значимости может исходить «снизу»: от самих жильцов или организаций, эти здания занимающих, а также от любого энтузиаста, чье внимание привлекло то или иное сооружение. Примером может служить инициатива коллектива астраханской вечерней (сменной) школы №7, расположенной по адресу ул.Челюскинцев, 132. От учителя истории Светланы Кимовны Дмитриевой поступила просьба собрать информацию о здании, в котором размещается данное учебное заведение. Исследуемый объект - дом №132, не внесенный в Сводный перечень памятников истории и культуры, расположенных на территории Астраханской области (5. С.1-71). Поэтому для сбора исторической информации потребовался ряд последовательных шагов, которые и привели к необходимому результату.

Шаг первый – установление местоположения объекта в системе городской застройки посредством обращения к современной карте города. Здание №132 по ул.Челюскинцев «зажато» в квадрате, образованном пересечением улиц Дарвина (идет с севера на юг), Челюскинцев (идет с востока на запад) и Казанской (также тянется с востока на запад). Шаг второй – определение дореволюционных названий нужных нам улиц по картам города (см. «План города Астрахани с окрестностями. Составлен городским землемером А.Рудневым в 1901-м году. Масштаб 1/16800» (хранится в Музее истории культуры и быта народов Астраханского края)). Из его анализа становится ясно, что дом №132 расположен между ул. 1-я Армянская (часть ул.Челюскинцев), Калустовской (Дарвина) и Кирочной (Казанская).

Шаг третий – изучение изменений названия и самой структуры улицы, на которой расположен интересующий нас объект. Ул. Челюскинцев в своем современном виде сформировалась из двух отдельных улиц. Первая улица, которая тянулась от ул.Волжская (тогда – Всеволожская) (1. С.56) до ул.Старо-Заливной (Мусы Джалиля) и находилась ближе к Татар-базару, до 1920 г. называлась Татарская 1-я улица. В 1920 г. она была переименована в ул. Тихомирова, и это название существовало до 1936 г. В этом году было решено присвоить улице имя в честь участников экспедиции в 1933 г. на ледоколе «Челюскин» для освоения Северного морского пути. Постановлением Президиума горсовета от 2 апреля 1936 г. улица была переименована в ул.Челюскинцев. Но была она наполовину короче нынешней (1. С.264). Вторая часть нынешней улицы Челюскинцев, то есть, улица, тянувшаяся от Набережной Варвациевского канала до ул.Старо-Заливной (ныне – Мусы Джалиля) (1.С.62), до 1920 г. называлась ул. Армянская (или 1-я Армянская) (1.С.25). В 1920 г. ее переименовали в ул.Георгиевскую, и так она называлась до 1940 г. В 1940 г. ее назвали уже ул.Седовцев, и это имя она носила до 1957 г.(1.С.264). В 1957 г. ул. Седовцев соединили с ул. Челюскинцев (1.С.264). Так и появилась ул. Челюскинцев в ее современном виде. Таким образом, часть нынешней ул. Челюскинцев, на которой находится дом №132, называлась изначально Армянская ул. и относилась к обширной Армянской слободе, граничившей с Татарской слободой, примыкавшей к Татар-базару, и с Немецкой слободой. Ул. Дарвина, на которую также выходит здание нынешней школы №7, тоже была сформирована из 2-х отдельных улиц. Первая улица шла от Набережной 1 Мая в сторону ул.Бакинской и называлась ул. Калустовская. Вторая улица тянулась с противоположного берега Канавы в сторону центра города и называлась Армянский базар. В 1920 г. ул. Калустовскую переименовали в ул. Тверскую. Так она называлась до 1936 г. В 1936 г. обе эти улицы были объединены и переименованы в ул. Дарвина (1.С.75). Таким образом, на интересующем нас отрезке ул.Дарвина - это именно бывшая ул.Калустовская. Ул. Казанская до 1920 г. называлась Кирочная, а с 1920 г.– Спартаковская. Недавно переименована в ул.Казанскую (1.С.103).

Шаг четвертый – выявление первоначальных владельцев дома. Согласно «Таблице домов и улиц города Астрахани» 1884 г., нынешнему дому №132 соответствует крупное домовладение, которое является, по сути, комбинированным. Что известно об этих зданиях? Если считать по левой стороне ул.Кирочной (Казанской) на отрезке от пересекающей ее Калустовской (Дарвина) до пересекающей ее Псковской (Троицкой), то под №47 на нужном нам месте значится деревянный дом Сафарова. Если считать по левой стороне ул.Калустовской между ул.Армянской (Челюскинцев) и Кирочной (Казанской), то нужным для нашего исследования является каменный дом - №5 Сафарова и №3 – Телетова. Каменный дом Сафарова и его же деревянный дом представляли собой единое домовладение (2.С.47-48, 51-52). Еще до конца 1880-х гг. это домовладение под №5 также перешло к Телетовым, и в нем разместилось краскотерочное производство (33. С.28 справочного отдела). Также по ул.Армянской перед ее пересечением с ул.Калустовской (Дарвина) перед нынешним домом №132 интересен дом 134 – деревянный двухэтажный. Это – бывший деревянный дом №19, также принадлежавший в 1880-е-1900-е гг. Телетову. Таким образом, он примыкал к каменному дому того же Телетова по ул.Калустовская, представляя единое с ним домовладение. Домовладение Телетова относилось к 5 полицейскому участку Астрахани, к 14-му околотку, к 3 мировому участку, к 3 участку судебного следователя, к 17 санитарно-статистическому участку города (2. С.8-9). В данном доме (№3 на углу Армянской и Калустовской) проживал до 1903 г. Никита Егорович Телетов с супругой Анной Николаевной (22. С.101). В 1904 г. он уже был «прописан» в другом доме – также принадлежащим ему – совсем рядом, по ул.Крестовая (Мечникова) (26. С.LVI алфавита), а Анна Николаевна оставалась на прежнем месте (26. С.71). Построен дом (№132) был не ранее 1860 г., достраивался в 1880-е гг., повторяя в архитектурных деталях и лепной отделке фасадов дома по ул. Коммунистическая,10/ул. Молодой Гвардии,7 (недалеко от башни) – бывшей городской усадьбы Никифорова П.Г., редактора газеты «Прикаспийский край», в котором размещалось и частное женское профессиональное училище Прасковьи Швецовой в конце 1890-х гг. (5. С.14). Здание нынешней школы №7, таким образом, - это бывшее каменное здание, принадлежавшее семье Телетова. Оно являлось и их жилым домом, и служило нуждам большого бизнеса этих предприимчивых людей. Здесь, судя по рекламе и информации из «Памятных книжек Астраханской губернии», размещалось так называемое краскотертное производство. Об этом речь пойдет ниже.

И, наконец, шаг пятый – поиск сведений о купцах Телетовых, построивших дом. В Астрахани семья Телетовых была отлично известна. По переписям 1850 и 1857 гг. в Астраханском Армянском обществе был зарегистрирован среди прочих Егор Телетов. К 1858 г. Григор (Егор) Телетов был владельцем крупного кирпичного завода (завод основан в 1814 г.) (3.С.87, 92). В конце 19 – начале 20 вв. его сыновья Никита и Сергей стали активными продолжателями его дела. Сын Григора Телетова Никита Егорович Телетов стал играть значительную роль в экономической и общественной жизни города с середины 1880-х гг. В 1889 г. был причислен к купеческому сословию. Обзавелся семьей: женой Анной Николаевной, сыновьями Георгием и Иосифом, дочерьми Елизаветой, Марией, Мартой, Екатериной и Еввой (7. Л.17). В 1900-е гг. (1905,1906 гг.) регулярно обновлял сословное купеческое свидетельство 2-й гильдии (7. Л.71). Его брат Сергей Егорович Телетов имел сына Георгия и проживал в 1880-е гг. в собственном доме во 2 участке, на ул.Эспланадная (11. С.XXXVIII алфавита). Георгий Сергеевич Телетов родился в 1877 г., и уже считал себя русским. Окончил реальное училище, был прапорщиком царской армии (39. С.250). Женат был на Евве Христофоровне, имел сыновей Сергея Сергеевича и Михаила Сергеевича. К купеческому сословию был причислен в 1902 г., с тех пор регулярно выправлял («выбирал») сословное купеческое свидетельство 2-й гильдии (7. Л.18, 72). После революции Георгий Сергеевич был репрессирован. На момент ареста являлся сотрудником губвоенкомата, жил в Астрахани. Арестован и обвинен как участник контрреволюционного мятежа рабочих города в марте 1919 г. Расстрелян 12 марта 1919 г. по списку, утвержденному начальником Особого отдела при Реввоенсовете Каспийско-Кавказского фронта. Реабилитирован в 1996 г. (39. С. 250).

Какова была роль Телетовых в общественной жизни города? Никита Егорович в 1914-1916 гг. входил во 2-е Городское присутствие по налогу с недвижимых имуществ в городах, посадах и местечках. Размещалось оно недалеко тоже на ул.Армянская (Челюскинцев), в доме Целованьевой. В 1893 г. он впервые стал кандидатом в гласные Астраханской городской думы от 5 участка (16. С.55 и С.XII), в 1896 г. снова участвовал в выборах от 5 избирательного участка (19. С.56). И, наконец, в 1897 г. стал гласным (депутатом) городской думы по 5 участку; занял этот пост на следующий год (19. С.57 и XI; 20. С.37), в 1900 г. (22. С.36), переизбран в 1903 г. (25. С.47). Такое постоянство неудивительно: именно в этой части города были сосредоточены все производственные объекты семьи, а также учреждения, значимые для развития армянской общины города в целом. Сергей Егорович в 1887 г. входил в Учетный комитет Астраханского общества взаимного кредита, располагавшегося в доме купцов Сергеевых на ул.Эспланадная (12. С.68). Будучи купцом 2-й гильдии, С.Е.Телетов входил также и в Торговую депутацию (6. С.94).

Телетовы были крупными благотворителями. Н.Е.Телетов с 1895 -1908 гг. входил в Попечительский совет армянского Агабабовского училища (недалеко от его дома, в 5 участке, Набережная Варвациевского канала, 120) (29. С.225), и в попечительский совет Армянского епархиального женского училища (в д. №13 на ул. Крестовая) (18. С.87; 19. С.140; 10. С.153; 21. С.149). В 1893-1894 гг. он был членом совета Высочайше утвержденного церковного попечительства о бедных армянах в Астрахани (16. С.83; 17. С.91). Располагалось оно на Больших Исадах, в Доме армянской богадельни, №7 (19. С.96). Довелось ему побывать казначеем Попечительства в 1900-е гг. (19. С.96; 25. С; 93; 26.С.106). В 1887-1891 гг. Сергей Егорович, как и его брат, был членом церковного попечительства о бедных армянах в Астрахани (12. С.106; 13. С.71; 13. С.69; 14. С.100; 15. С.70). В 1890-е гг. было создано «Попечительское общество женщин-армянок» («Благотворительное общество армянок Астрахани»), которое содействовало образованию девочек-армянок, помогало женской приходской школе и т.д. В него входили жены и родственники влиятельных богатых армян Астрахани. Так, в 1906 г. членом общества являлась и Евва Христофоровна Телетова, жена Георгия Сергеевича (27. С.77). А в 1909 г. среди инициаторов создания детского сада для мальчиков и девочек на ул.Спасская (Молодой Гвардии) была Е.Н.Телетова, одна из дочерей Никиты Егоровича (30. С,101). Анна Николаевна Телетова, супруга Никиты Егоровича, в 1900 г. стала казначеем Армянского женского благотворительного общества, размещавшегося во дворе армянского Успенского собора (на месте нынешнего мемориального сквера «Армения» по ул.Советской – Р.Т.) (22. С.73). В 1906-1907 гг. она уже являлась вице-председательницей этого общества, продолжая проживать по прежнему адресу (27. С.121; 28. С.108, 335). В 1910 г. Е.Н.Телетова совместно с В.Н.Эдильхановой открыли детский сад в доме Бахровой в 5 участке, между Полицейским и Армянским пешеходным мостами (т.е. между улицами Кирова и Дарвина – Р.Т.). В сад принимали мальчиков и девочек с 4 до 7 лет и обучали по системе Фребеля (31. С.65). Немецкий педагог Фридрих Фребель (1782-1852) считается создателем первых детских садов, ориентированных на обучение и воспитание детей. Основная цель детских садов Фребеля состояла в содействии развитию природных способностей ребенка: дети растут как цветы (отсюда «детский сад»), и задача воспитателей лишь в том, чтобы заботиться о них и способствовать их наиболее полному раскрытию. Обучение детей в детских садах Фребеля построено на системе игр и художественной деятельности: рисование, лепка, аппликация, музыка и стихи. В 1911 г. Е.Н.Телетова открыла частное училище 3-го разряда в доме напротив Мариинской женской гимназии (ныне – консерватория – Р.Т.) (32. С.66).

Вклад Телетовых в экономическую жизнь Астрахани был еще более значительным. Во-первых, они были ведущими производителями кирпичной и изразцовой продукции, обеспечивая значимые городские стройки. В 1841-1842 гг. кирпичи, черепицу и белые печные изразцы завода Телетова использовали для строившихся зданий Управления калмыцким народом и Палаты Госимуществ (3. С.92). Из кирпичей телетовского производства строили здание по ул.Советская,20/ул. Коммунистическая,2,4/ул.Ленина,21 – усадьбу Агамжановых 2-й пол. 19 в.- нач.20 в.(5. С.33). На некоторых кирпичах (фасад здания на ул.Коммунистическая) виден фирменный знак Телетова: выдавленное клеймо в виде двух заглавных букв «ГТ» – Г. Телетов. Из кирпичей своего производства Телетовы выстроили и дом №132 (ул.Челюскинцев). На торцах многих кирпичей в кладке стен основного корпуса (вид с пожарной лестницы по ул.Дарвина), здания конюшни (сейчас – спортзал; вид из школьного двора) и склада (сейчас – пустующий сарай) отчетливо видны клейма в виде вдавленной заглавной буквы «Т». Наследники Григора (Егора) Телетова продолжили его дело. Изразцовые и кирпичные заводы в 5 участке города продолжали содержать Никита и Артемий Егоровичи (9. С.188). Само кирпичное производство существовало с 1839 г., построен завод у сел Кулаковка и Три Протоки; там же «вырабатывались таши для неводов» (волжское название каменного грузила для невода – Р.Т.) (4, С.10 реклам. прилож.; 21, рекл. Прилож.). В 1906 г. и позднее завод у Трех проток содержал Георгий Сергеевич Телетов, внук Егора Телетова (27. С.322). Завод работал и в годы Первой мировой войны. Кроме этих заводов (отмеченных на карте города) у Телетовых был кирпичный завод на территории тогдашней Царевской волости Астраханской губернии (ближе к современному Волгограду). Представлял он собой целое поселение из 6 дворов, население его составляли 5 мужчин и 10 женщин (19. С.5 перечня населенных мест). Телетовские кирпичные заводы в Астрахани были настолько значимыми объектами, что даже служили в качестве ориентиров при указании границ городских участков. Так, сам 5-й участок, в котором заводы и располагались, занимал территорию от Татарского моста (ул.Адмиралтейская) по набережной Варвациевского канала до р.Кутум, по набережной Кутума до завода Телетова, от него – до бывшего сада Казачкова, оттуда по р.Бехче до Боинского моста на ней, затем по дороге до ул.Адмиралтейской, а по ней – снова до Татарского моста (20. С.21). В настоящее время территории этой соответствует микрорайон Юго-восток-3. Контора кирпичных заводов находилась также в центре города – при магазине Телетовых на ул.Ахматовской (27. С.261).

Сергею Егоровичу и Никите Егоровичу принадлежала фабрика масляных красок («тертых на гранитных вальцах посредством английского двигателя»). За достижения в этой сфере Н.Е.Телетов, как и его брат, был награжден медалью Казанской выставки 1890 г., медалью Астраханской выставки 1864 г. и был удостоен похвального отзыва Императорского Русского технического общества (4, С.10 рекл. прилож.; 21, рекл. прилож.). «Краскотертное заведение» Н. Е. Телетова располагалось как раз в 5 участке на углу Армянской и Кирочной, в доме Телетовых (ул.Челюскинцев, 132) (8, С.27; С.31 рекл. прилож.). В 1905 г. Г. С. Телетов расширяет дело, и краскотерочное производство появляется в доме Телетовых на ул.Продольно-Волжской (Урицкого) (26. С.76). Каковы особенности этого производства? Приготовление краски для живописи включало ряд этапов: очистку сырого материала от примесей (вручную); многократное промывание водой, отмучивание и отделение грубого осадка; высушивание и растирание полученного порошка. Краски растирали в основном машинами и редко - вручную, стеклянными курантами (песты с нижней плоской поверхностью) на стеклянных или каменных (порфировых) плитах. Употребляли машины двух видов: мельницы и цилиндровые. Мельница состоит из железного конуса, в котором вращается другой конус; в промежутке между ними истирается масляная краска; машина может быть сделана также из камня. Цилиндровая машина (такие и использовались Телетовыми) состоит из трех параллельно расположенных порфировых цилиндров, которые вращаются с разными скоростями. Наверху помещен ящик, куда накладываются краски для стирания и подливается масло, готовый продукт снимается с левого цилиндра острым краем металлической доски, краска по доске падает в приемник или снимается шпателем. Стертую краску иногда возвращают в резервуар для вторичного стирания (38. С.535-542). Таким образом, производство это довольно компактно, что и позволяло разместить его в черте города.

Вторым направлением коммерческой деятельности этой замечательной семьи была торговля. Телетовы являлись собственниками нескольких магазинов, которые размещались как в принадлежащих им домах, так и в арендуемых помещениях в разных местах города. Специализировались они на торговле кирпичом и красками своего производства, москательными товарами (от персид. «мошк» – мускус, то есть, краски, клеи, технические масла и др. химические вещества), пароходными материалами, канцелярскими товарами и товарами для дома. С. Е. Телетов и его наследники в 1890-е-1910-е гг. продавали москательные товары, пароходные материалы, кирпич, изразцы и таши для неводов, олифу, тертые и сухие краски, сало, олеин, деревянные и минеральные масла, кисти, колёсную мазь, олово, газовую смолу. Торговые площади размещались в доме Шапошникова, в здании Биржи (на месте Дворца бракосочетаний), а склад и красочный завод размещались в еще одном собственном доме Телетова на ул.Эспланадная. Изделия Телетова были награждены в 1886 г. медалью на Казанской выставке (26. С.12а). Сергей Егорович в середине 1880-х гг. торговал печными изразцами в доме Телетовых на ул.Никольской (принадлежал ему совместно с братом), в 1 участке, а Никита Егорович занимался тем же самым в доме Саркисова на ул.Московской (Советская) (9. С.172). Сын и наследник С.Е.Телетова Георгий с 1899 г. в собственном, унаследованном от отца, доме на ул.Эспланадная содержал магазин пароходных материалов и красок собственной паровой фабрики, здесь можно было купить кирпич и изразцы для печей производства их завода, таши для неводов. Магазин в 1899 г. уже имел свой телефон - №215. Второй магазин с такой же специализацией Г.С.Телетов держал на Косе, в здании Купеческой Биржи (телефон там тоже был - №408) (21. С.18 торгово-справочного отдела).

Никита Егорович торговал москательными товарами в упомянутом собственном доме на ул.Никольской. Еще один его магазин москательных товаров располагался в помещении под Общественной Библиотекой во 2 участке (здание не сохранилось – Р.Т.) (9. С.169). В 1899 г. Никита Егорович вел торговлю москательными и скобяными товарами также в двух магазинах. Один был напротив церкви Николая Чудотворца (Николы Гостиного, снесена в 1970 г. – Р.Т.) на ул.Ахматовской в доме Кузнецова. Второй магазин был на Набережной Волги, у Старой Биржи (деревянное здание, замененное в 1910 г. новым, архитектора Вальдовского-Варганека, плюс пространство вокруг, где собирались на торги – Р.Т.), в доме Афанасьева (21. С.13 рекл. прилож.). В этих же домах Н. Телетов продавал «товары для дома»: огнеупорный кирпич, цемент, резину и олово, стекло, медную и чугунную арматуру, обои, иконы, киоты, листовое золото, бронзовые и мельхиоровые вещи. Покупатель мог приобрести медную и эмалированную посуду, самовары и керосиновые кухни, венские стулья, кровати и матрацы, дорожки, ковры и маты, разнообразные клеенки, конторские принадлежности. Художников ждали масляные краски (сухие и тертые на масле, то есть, готовые), багет для рам, олифа, лаки и кисти. Был выбор москательных товаров и пароходных материалов. Все магазины имели телефоны (21, рекл. объяв.). Оба магазина (в доме Кузнецова и в доме Афанасьева) процветали и в 1905-1915 гг., имея отделы арматуры, кирпича, багета, красок, пароходных материалов (26. С.12а рекл. вклад.; 28. С.283). В 1913 г. в магазине у церкви Николая Чудотворца стали продавать трубы, «болтовой товар», а также новинку – электрические принадлежности (34. С.28 рекл. вклад.), что обусловлено появлением в городе электроснабжения. Велась оптовая торговля бумагой, картоном и конторскими принадлежностями.

Третье направление хозяйственной деятельности Телетовых – строительство и эксплуатация доходных домов. В доходных домах, принадлежащих членам семьи Телетовых, помещения арендовали частные предприниматели и крупные фирмы. Одним из самых популярных был доходный дом Никиты Телетова в 1 участке, на ул.Никольской, то есть, на Косе - в одном из самых быстро прогрессирующих районов города. В доме Н. Телетова в 1884-1885 гг. снимал помещение и проживал частный поверенный купец Николай Длинберг (9. С.146; 10. С.144). Он владел пароходами «Путник» и «Звенигород» (впоследствии затонул), а также баржами. Пароходы курсировали между Астраханью и знаменитым 9-футовым Рейдом («9 фут») (9. С.250). В 1900 г. помещение в доме занимало страховое товарищество «Саламандра» (22. С.63), а в 1902-1906 гг. – нефтепромышленное общество «Мазут» (24. С.37; 28.С.277). Любопытно и то, что из 28 почтовых ящиков города, «выставленных для опускания почтовой корреспонденции», один находился именно в доме Телетова на ул.Никольской (25. С.68-69). В 1909 г. там разместилось «Русское страховое общество» (правление в Санкт-Петербурге) (30. С.100). Агентами его в Астрахани стали влиятельные купцы Н.Н.Керн, С.Х.Мизандронцев (31. С.103). Общество страховало рабочих, имущество от пожаров, транспорт и суда (каско) (31. С.103). На этой же улице, по соседству, Т.Г.Телетовой принадлежал другой доходный дом 1886-1888 гг. постройки (ул. Никольская,4/ул.Урицкого,16). В 1898-1899 гг. «Русское страховое общество» арендовало помещение в этом доме (20. С.56; 21.С.6), а с 1899 г. – также торговый дом «Филатов Иван Ильич и Ко», занимавшийся продажей «винных и колониальных товаров» (21. С.9), контора знаменитого нефтеторгового товарищества «Братья Нобель», офисы пароходного общества «Норен и Ко» и пароходства «Поляк и сыновья» (21. С.4-12). В 1908 г. в этом доме открылся магазин чая и сахара торговой компании Василия Перлова с сыновьями (29. С.246). В 1911 г. в доме Телетовой снимал жилье Лев Макарович Мамаджанов, потомственный почетный гражданин, попечитель Агабабовского училища, товарищ управляющего Отделением Азовско-Донского коммерческого банка (находился рядом, на углу ул.Фиолетова и Никольской, сейчас - кукольный театр) (32.С.332). В 1918 г. в доме разместился профсоюз парикмахеров (37. С.96). Еще один доходный дом принадлежал Сергею Егоровичу, а затем и его наследникам, во 2 участке, на ул.Эспланадная. Он жил в нем сам и сдавал помещения. В частности, с 1896 г. по 1904 гг. там снимал жилье и вел прием доктор медицины П.Ф.Крамер, специалист «по общей медицине», лечивший все болезни «за исключением женских» (18-25. С.74 и др.). В 1905 г. этого арендатора сменил другой, тоже врач: доктор медицины Леопольд Григорьевич Глазер лечил «внутренние и желудочно-кишечные болезни», принимая пациентов с 10 до 11.30 утром и с 18 до 19 часов вечером (26. С.98 рекл. вклад.). И, наконец, доходный дом Телетовых находился на ул.Продольно-Волжской (Урицкого), в нем в 1899 г. размещалось товарищество «Братья Меркульевы», занимавшееся торговлей нефтяными остатками, керосином и мазутом (21. С.15 торгово-справочного отдела). С 1905 г. одно из помещений заняла пивная лавка крупнейшей пивоваренной компании Петра Петровича Вейнера и его наследников, где пиво продавали «распивочно и на вынос» (26. С.21-22).

Что же стало со зданием №132 по ул.Челюскинцев после революции? Из путеводителя 1925 г. «Астрахань в кармане» (10. С.17) узнаем, что в 5-м районе, на углу ул.Тверской (то есть, Дарвина) и Георгиевской (то есть Армянской или Челюскинцев) в доме № 132 размещалась «Школа I ступени Татарская имени Профинтерна №4». Заведующим Школой был К.Розяпов. Эта школа относилась к числу так называемых «школ Нацмен» (нацменьшинств).

Библиографический список

- История Астрахани в названиях улиц. Астрахань, 1999

- Таблица домов и улиц города Астрахани с показанием полицейских участков и околодков и участков: мировых судей, судебных следователей и санитарно-статистических. Издание первое. Астрахань, 1884

- Кугрышева Э.В. История армян в Астрахани. Астрахань, 2007

- Штылько А. Иллюстрированная Астрахань. Рисунки художника А.Малаховского. Издание, пересмотренное и дополненное, с издания 1896 года Саратовской паровой скоропечатни Губернского Правления. Астрахань, 2008.

- Сводный перечень памятников истории и культуры, расположенных на территории Астраханской области.

- Памятная книжка Астраханской губернии на 1876 год. Астрахань, 1876

- ГААО. Ф.94 «Астраханская городская управа». Оп.1. Том IV. Д. 23274 «О причислении к купеческому сословию разных лиц в 1906,1907,1908,1909 и 1910 гг.»

- Вся Астрахань и весь Астраханский край. Памятная книжка Астраханской губернии на 1914 год. Астрахань, издательство Астраханского Губернского статистического комитета, 1914.

- Памятная книжка Астраханской губернии на 1884 год. Астрахань, издательство Астраханского Губернского статистического комитета,1884

10-21. Памятные книжки … на 1885, 1887,1888,1889,1890,1891,1893,1895, 1896, 1897,1898, 1899 годы. Астрахань, 1885, 1887, 1888,1889,1890,1891,1893,1895,1896,1897,1898, 1899.

22. Вся Астрахань и весь Астраханский край. Памятная книжка Астраханской губернии на 1900 год. Астрахань, издательство Астраханского Губернского статистического комитета,1900

23-37. Вся Астрахань… Памятные книжки… на 1902,1903,1904,1905, 1906,1907,1908,1909, 1910,1911, 1912, 1913, 1915, на 1916-1917 год, на 1918 год.

38. Петрушевский Ф. Краски, употребляемые для живописи/Энциклопедический словарь. Том XVIа. Издатели: Брокгауз Ф.А., Ефрона И.А. – Спб., 1895

39. «Из тьмы забвения». Книга памяти жертв политических репрессий Астраханской области. Астрахань, 2003. Том 2.

О.А. Парипа

МОУ Началовская СОШ

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО.

К ИСТОРИИ СЕЛА НАЧАЛОВО (ЧЕРЕПАХА)

Несмотря на рост интереса к краеведению в последние пару десятилетий, история малой Родины – сел и деревень остается пока еще мало изученной. Вместе с тем важность изучения краеведческого материала очевидна: без воспитания любви к малой Родине нельзя вырастить гражданина и патриота Родины большой.

За 245-летнюю историю села Началово все исторические объекты, связанные с именами астраханского губернатора Н.А.Бекетова, великого русского полководца А.В.Суворова и дворянского рода Ахматовых, владевшего имением в Началово в ХIХ веке, оказались утраченными. Исчезли не только сами объекты, но и почти не сохранилась память об их местонахождении.

Собирая краеведческие материалы, помогающие воссоздать облик старинного русского села в прошлом, меня заинтересовал вопрос – где находился дом основателя села Началово (Черепаха) губернатора Н.А.Бекетова? В ХVIII веке этот дом служил губернатору загородной дачей для отдыха, а после наследования имения племянницей Бекетова Марией Ивановной (в девичестве Соловцевой) и ее мужем Федором Антиповичем Ахматовым, дом становится их постоянным местом жительства.

Надежда на то, что кто-то из старожилов сможет рассказать о местонахождении дома Бекетова, не оправдалась.

Я пыталась найти ответ в описаниях путешественников посещавших Началово, но из этих источников я так же узнала не многое.

Например, С.Гмелин в 1777г. писал, что господский дом «большой деревянный, с которого все село Началово видеть можно и вместо которого, сказывают, в некотором времени построен будет каменный…» (1).

Уже в 1804г статский советник Ровинский пишет, что господский дом был кирпичного строения (2). Об этом же в воспоминаниях пишет Елизавета Николаевна Ахматова, одна из последних владелиц имения (3. С.8). Так же я нашла упоминание о том, что этот дом был двухэтажным (4. С.138). Но напрямую о его расположении ничего не было написано.

Тогда я попыталась логически «вычислить» это место. Господский дом, по моему мнению, должен был находиться на самом высоком месте, вероятнее всего в центре села, недалеко от церкви. Ведь так выглядели типичные дворянские усадьбы: дом строился в живописном месте, а рядом строили церковь с семейной усыпальницей.

Я внимательно изучила широко известные изображения нашего села на рисунках петербургских художников братьев Чернецовых, совершивших путешествие по Волге в 1838 году. Началово заинтересовало художников в связи с пребыванием в нем когда-то А.В.Суворова.

Я предположила, что господский дом обязательно должен быть изображен на этих рисунках. На рисунке «Церковь Рудненской Божьей Матери в селе Началово (Черепаха)» Григория Чернецова мы видим село, которое расположено на возвышенности – одном из Бэровских бугров.