Научно-исследовательский институт проблем каспийского моря

| Вид материала | Документы |

- Научно-исследовательский институт проблем каспийского моря, 6670.24kb.

- Институт каспийского сотрудничества, 668.69kb.

- Методические указания му 1 2600-10, 485.46kb.

- Рыбохозяйственные и экологические аспекты эффективности искусственного воспроизводства, 422.61kb.

- Свод правил по проектированию и строительству метрополитены дополнительные сооружения, 1496.85kb.

- согласован мчс россии письмо n 43-95 от 14., 1639.07kb.

- Оценка ситуации в регионе Каспийского моря и прикаспийских государствах в апреле 2011, 416.63kb.

- «Научно-исследовательский институт дезинфектологии», 448.62kb.

- Методические рекомендации мр 6 0050-11, 382.97kb.

- Решение IV международной научно-практической конференции, 42.94kb.

Библиографический список

1. Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 119. «Калмыцкие дела». Оп. 1. 1736. Д. 2.

2. АВПРИ. Ф. 119. «Калмыцкие дела». Оп. 3. 1756. Д. 1.

3. Бакунин В.М. Описание калмыцких народов, а особливо из них торгоутского и поступков их ханов. Элиста, 1995.

4. Батмаев М.М. Внутренняя обстановка в Калмыцком ханстве в конце XVII в. // Из истории докапиталистических и капиталистических отношений в Калмыкии. Элиста, 1977. С. 34-53.

5. Батмаев М.М. Калмыки в XVII-XVIII веках. События, люди, быт. Элиста, 1993. 200 с.

6. Беспрозванных Е.Л. Буддизм и политика. Лидеры Тибета в XVII-XVIII вв. Волгоград, 1998.

7. Национальный архив Республики Калмыкия (НАРК). Ф. 36. «Состоящий при калмыцких делах при астраханском губернаторе». Оп. 1. Д. 18.

8. НАРК. Ф. 36. «Состоящий при калмыцких делах при астраханском губернаторе». Оп. 1. Д. 15.

9. Очерки истории Калмыцкой АССР. Дооктябрьский период. М., 1954.

10. Посольские книги по связям России с Калмыцким ханством 1672-1675 гг.: сборник документов. Элиста, 2003.

11. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 119 «Калмыцкие дела». Оп. 1. 1636. Д. 2.

12. РГАДА. Ф. 119. Оп. 1. 1645. Д. 2.

13. РГАДА. Ф. 119. Оп. 1. 1673. Д. 2.

14. Русско-китайские отношения в XVIII в.: материалы и документы. М., 1978.

15. Русско-монгольские отношения 1607-1636: сборник документов. М., 1959.

Е.В. Гусарова

Северо-западный НИИ культурного и природного наследия,

Санкт-Петербург

ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ ПЕТРА I В АСТРАХАНИ

Петр I, как известно, «вечно куда-нибудь ехал», «возмужал в дороге», «исколесил широкую Русь из конца в конец — от Архангельска и Невы до Прута, Азова, Астрахани…» (13. С. 176.) Следы этой кочевой жизни — множество «попутных домиков», «путевых дворцов», «увеселительных домов» — оставались по всей России: в Переяславле и Петрозаводске, в Воронеже и Липецке, в Нижнем Новгороде и Царицыне…. Они были самыми разными и по-разному назывались: «постоялый домик в слободке Борисовке Курской губернии», в котором Петр «отдыхал три дня после Полтавской победы» (10), «попутный дом в Сестрорецких Дубках», «дворец в Кабоне на дамбе», «Петров дом близ деревни Ольховой», «постоялый домик в Валуйках», «домик с ботиком в селе Дубне» (5). Порой царь занимал уже существовавшие «палаты»: в Вологде — вдовы голландского купца Гутмана, в Нарве — серебряных дел мастера Якова Луда, в Ревеле — вдовы бургомистра Дрентельна, в Нижнем Новгороде — купца гостиной сотни Чатыгина. Другие строились специально: «государевы светлицы» в устье Северной Двины близ Архангельска срубили русские и голландские плотники; «путевые дворцы» по дороге от Царицына на Москву через Павлово, Тавров, Воронеж — «на каждых 40 верстах через один стан по светлице белой да по черной избе и междо ими сени» — ставились силами местного населения и гарнизонов (28); «малые усадьбы» под Петербургом и в Прибалтике создавали профессиональные мастера: голландцы С.ван Звиттен, Г.ван Болес, фламандец Ф.де Вааль, француз Ж.-Б.А.Леблон, немец И.Ф.Браунштейн, итальянцы Н.Микетти, Д.Трезини, русские М.Земцов, И.Алмазов, Т.Усов, И.Угрюмов…

После смерти Петра эти домики и дворцы берегли: «поддерживали поправками», покрывали «для сбережения» навесами, «одевали» своего рода футлярами, реставрировали. Далеко не все они сохранились; многие известны лишь по описаниям, гравюрам, чертежам, фотографиям. Наиболее изучены «увеселительные дома» вокруг новой столицы: Петергоф, Стрельна, Ближние и Дальние Дубки, Екатерингоф. О них писали А.И.Успенский, А.Н.Бенуа, И.Э.Грабарь, Т.Б. Дубяго, М.В.Иогансон, Н.В.Калязина и многие другие.

О загородном дворце Петра I в Астрахани нет сведений ни в трудах по истории архитектуры, ни в петроведческих исследованиях. Между тем обнаруженный документ называет его Летним дворцом — ни одна из загородных петровских резиденций, кроме столичных дворцов у Невы и Фонтанки, не носила такого названия (напомним, что и петербургский Летний дворец в момент своего появления был именно загородной резиденцией: в 1710 г., когда его начали строить, а тем более в 1704-1705 гг., когда здесь разбивали «царский огород», центр Петербурга — с портом, Гостиным двором, «австерией», Троицкой церковью — располагался на правом берегу Невы; левобережье тогда было предместьем, оживление и застройка которого начались позже). При этом астраханский загородный дворец Петра упоминают аутентичные источники, опубликованные ещё в XIX и даже в XVIII веке. Походный журнал 1722 г. называет его «новым домом в виноградных садах», «домом загородным» (31. С. 45; 65), краткий дневник пребывания Петра I в Астрахани — «летним Императорского Величества новопостроенным Астраханским двором вниз по Кутумове реке» (9. С. 247-269), записки шотландского врача Джона Белля, сопровождавшего царя в походе, — «увеселительным домом в окрестностях…» (2. С. 161).

Петр провёл в астраханском Летнем дворце два напряжённейших месяца летом и осенью 1722 г.: с 19 июня по 18 июля готовил здесь Персидский поход, а с 4 октября по 5 ноября поправлял по возвращении из похода пошатнувшееся здоровье, «работал над ошибками» прерванной из-за непредвиденных трудностей военно-морской кампании, готовил её продолжение. Подчеркнём, что дворец создавался вовсе не на два месяца. Петр ведь не готовился к смерти в 53 года; документы, выявляемые сегодня в архивах, говорят о его обширных планах на будущее, например — о намерении прибыть в Астрахань весной 1725 года для продолжения «персидских дел». А значит, резиденция на Кутуме ещё не раз должна была послужить государю…

После Петра дворец использовали беспорядочно: селили то персидского посла Измаил-бека, то грузинского царя Вахтанга VI с семейством, то помощников губернатора, то местного аптекаря с учениками. В елизаветинское время «казённый дворец», как его стали называть, «пришел в конечную ветхость» и угрожал задавить стоявших здесь в карауле солдат. Задуманный было ремонт, прикинув стоимость, отложили, лишь укрепив углы подпорками. В 1770-е гг. дворец разобрали, сад перешел в частные руки, а потом и само место загородной петровской резиденции было забыто.

Однако местные знатоки о том, что такой дворец существовал, писали. В первой трети XIX в. составитель астраханской Ключаревской летописи, ссылаясь на «древния записи Соборного и Консисторского архивов», поведал о деревянном двухэтажном дворце, выстроенном для Петра «в саду ниже Ямгурчеева городка, по течению реки Кутумовой, на правой стороне» (12). В 1849 г. известный историограф русского флота А.П.Соколов, служивший несколько лет в Каспийской флотилии и живший в Астрахани, собрал сведения о петровском дворце у старожилов, попытался определить его местоположение на берегу Кутума и даже нанёс на план города 1809 г. (37). Однако, как теперь понятно, место указано им не совсем верно, с погрешностью около 800 м. В 1994 г. астраханский краевед А.С.Марков рассказал о загородном дворце Петра, используя материалы местного архива, отражающие некоторые подробности строительства дворца и истории его разрушения (19. С. 52-57). Все эти сведения, тем не менее, не дают представления об архитектуре дворца; не случайно Марков сетует: «Не удалось отыскать ни рисунка, ни чертежа, ни даже наброска…» (19. С. 56) Другое издание констатирует: «Описания царского дворца на Кутуме не сохранилось» (26).

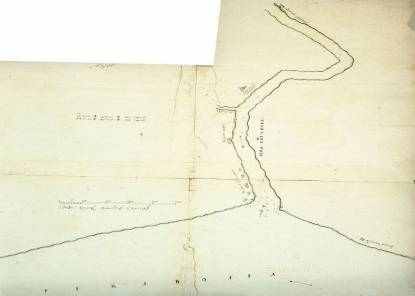

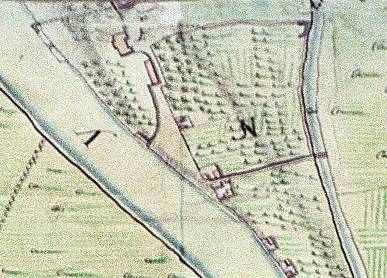

Не так давно мне удалось обнаружить чертежи, показывающие не только точное местонахождение летнего дворца Петра I в Астрахани, конфигурацию участка царской резиденции, расположение её построек, но и пятно плана дворца, рисунок его фасада, что даёт возможность судить об архитектуре. Это карта «Слияние рек Волга и Кутумова близ Астрахани», датируемая началом 1720-х гг. (24. № 138), и планы Астраханской крепости середины XVIII в. (24. № 717, 718).

Карта «Слияние рек Волга и Кутумова» — документ хотя лаконичный, но весьма информативный.

«Слияние рек Волга и Кутуова». Чертеж начала 1720-х гг. ОР БАН

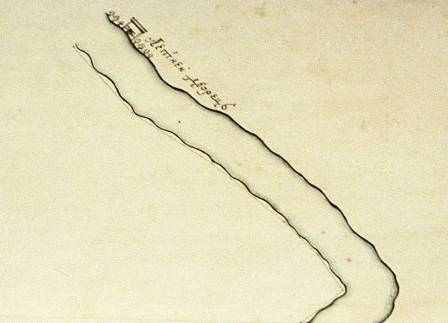

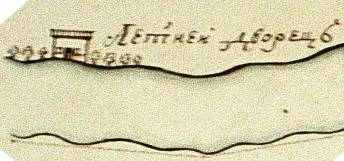

Здесь не нанесены ни город Астрахань, ни русло Волги полностью, ни дальнейшее течение протока Кутум; показана лишь гидрография — своего рода «маршрут» следования из Волги по верхней части Кутума. Зато даны промеры глубин, а главное — изображено несколько построек на берегах. Одно из таких изображений — пиктограмма с надписью «Летней дворец»; ею, собственно, и заканчивается вышеозначенный «маршрут».

Летний дворец Петра I в Астрахани. Окончание «маршрута» по Волге и Кутуму.

Фрагмент чертежа начала 1720-х гг. ОР БАН

Таким образом, хотя чертеж не имеет аутентичных названия, подписи и даты (надпись на обороте листа «Conflant des Rivieres de Volga et de Koutumova pres d`Astracan» поздняя, 1730-х годов, и принадлежит сотрудникам Географического департамента Академии наук, а не составителям чертежа), можно утверждать, что он сделан к прибытию в Астрахань Петра I и главное его назначение — показать водный путь к царской резиденции.

Самое же важное для нашей темы заключается в следующем. Убедившись, что пиктограммы других построек на чертеже («Ивановский монастырь», «Круглая башня») отражают реальные черты этих сооружений,

Пиктограмма «Монастырь Ивановской». Фрагмент чертежа

«Слияние рек Волга и Кутумова». Начало 1720-х гг. ОР БАН

а также вспомнив о давней практике, существовавшей и в России и в Европе, помещать на планах городов и местностей вполне реалистичные изображения отдельных построек (таковы «Годуновский план» Кремля, «Петров чертёж» Москвы, ремезовские планы Тобольска, махаевский план Петербурга, астраханский «план Тимофея Ржевского»), мы понимаем, что изображение астраханского Летнего дворца — не абстрактный топографический знак: оно дает реальное представление о здании. Хотя и схематичное, оно несёт вполне определённый и даже узнаваемый образ.

Мы видим «регулярный» симметричный фасад в три оси, увенчанный «гребешком» массивной балюстрады.

Пиктограмма «Летней дворец». Фрагмент чертежа

«Слияние рек Волга и Кутумова». Начало 1720-х гг. ОР БАН

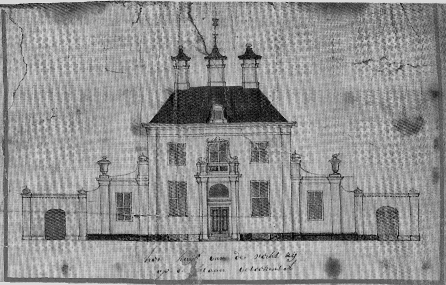

Пропорции здания, скромность его композиции заставляют вспомнить о столь любимых Петром голландских домиках, об увлечении царя голландской архитектурой. Современники не раз отмечали сходство резиденций царя с домами голландских бюргеров: «небольшой домик в саду, голландского фасада» — о Летнем дворце на Фонтанке (22); «маленький домик на голландский манер» — о первом Зимнем дворце у Невы (8). «Подражанием голландским загородным виллам» назвал «летние палаты в царском огороде» один из историков (39). Сам Пётр наставлял русских архитекторов: «Надобно тебе в Голландии жить… и выучиться маниру голландской архитектуры…» — из письма Ивану Коробову от 7 ноября 1724 г. (6).

У меня пиктограмма «Летней дворец» на плане «Слияние рек Волга и Кутумова» вызывает в памяти вполне конкретный образец голландской архитектуры. Это один из любимых объектов Петра в таком роде — загородная усадьба купца Христофора Бранта. Будучи в Голландии, русский царь неоднократно её посещал. Именно в его честь владелец, живший и торговавший в Московии, познакомившийся с Петром, ставший по возвращении на родину его резидентом в Голландии и получивший от него дворянский титул, назвал своё имение на реке Фехт Петербургом. Автором усадьбы был модный в то время голландский архитектор Симон Схейнфут, чьи проекты так нравились Петру, что он держал их издание в своей библиотеке. Утверждают, что Петр лично познакомился со Схейнфутом, который славился не только как специалист по архитектуре загородных домов и садов, но как рисовальщик, гравёр и поэт, а также «великий коллекционер»: часть его собрания древних монет и «натуралий» была приобретена для петровской Кунсткамеры (16). Считается также, что Схейнфут помогал России готовить архитектурные кадры (27. С.10).

Для нас чрезвычайно важен тот факт, что Брант подарил Петру подробный чертёж своей загородной усадьбы, роскошно исполненный её создателем.

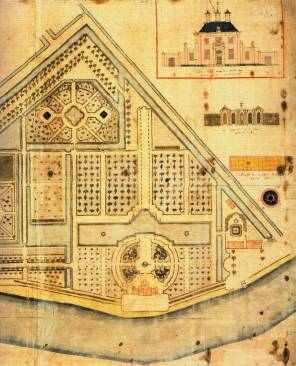

Об усадьбе Бранта на реке Фехт рассказывает статья А.Л.Реймана в журнале «Пинакотека» (32. С.59-65). «Чертеж Брантова огорода в Голандие» из петровского собрания — тот самый, что исполнен Схейнфутом и подарен Петру, — хранится в Петербурге (23), экспонировался в 1996 г. на выставке в Государственном Эрмитаже и был опубликован в её каталоге (29).

Симон Схейнфут. План загородной усадьбы Христофора Бранта «Петербург» на реке Фехт. Ок. 1717 г. ОР БАН. Правая часть

На этом чертеже можно уловить сходство «речного» фасада усадебного дома на Фехте с запечатленным пиктограммой фасадом дворца на Кутуме. Те же пропорции основного объема здания, те же три оси на главном фасаде, та же симметрия: по одному окну по сторонам от акцентированного входа.

Симон Схейнфут. «Речной» фасад загородного дома Христофора Бранта. Фрагмент плана усадьбы «Петербург» на реке Фехт. Ок. 1717 г. ОР БАН

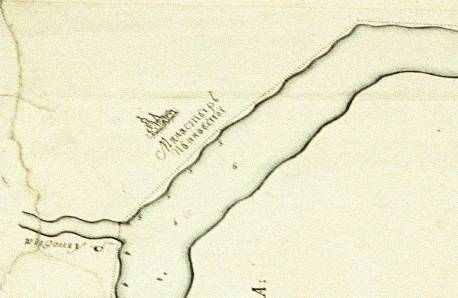

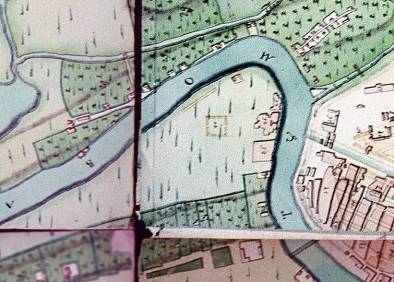

Сопоставимы завершения зданий: в голландском варианте это высокая кровля с люкарной-фронтончиком по центру, увенчанная трубами-дымоходами, в астраханском — пластически активная сквозная балюстрада над венчающим карнизом. Такие надкарнизные парапеты, нередко дополненные вазами и статуями, характерны для петровского и, шире, русского барокко и встречаются в изображениях петровских резиденций, например, на гравюре «Екатерингоф». Специалисты связывают их как с «древнерусской традицией затейливых верхов» (3), обычаем «украшать верхний обрез кровель сквозными гребнями», так и с «освоением западных форм» (30). Сходство между усадьбой на Фехте и резиденцией на Кутуме можно увидеть и в асимметричной форме участков, и в неосевой постановке дворца (главного дома), и в расположении пристани — все эти особенности астраханской загородной царской усадьбы зафиксированы обнаруженными в Петербурге планами Астрахани середины XVIII в. (24. № 717, 718).

Бывший дворец Петра I с остатками царской усадьбы на берегу Кутума.

Фрагмент «Плана Астраханской крепости с облежащей дальной ситауцией».

1744 г. ОР БАН

Участок бывшей загородной резиденции Петра I с планами дворца,

пристани, лодочного сарая и других построек. Фрагмент «Плана Астраханской крепости с показанием обывательского и прочего строения». 1746 г. ОР БАН

Кардинальное различие заключалось в особенностях рельефа. Усадьба Бранта располагалась в низкой заболоченной местности, на польдере Кейер; её территория представляла плоскую поверхность, включавшую элементы мелиоративной системы (польдеры — осушенные и возделанные низменные участки побережья; распространены главным образом по берегам Северного моря, в Нидерландах, Дании, Германии). А резиденция Петра на Кутуме была устроена на узкой протяжённой возвышенности — Скакольном бугре, поднимавшемся между реками Кутум и Криуша, а также водами Белого ильменя (название бугра происходит от «скаколей» или «скакулей», как называли в XVII веке качели определённой конструкции; бугор был местом традиционных игр и развлечений во время праздников и гуляний на Троицу, в Семик, Петров день, Масленицу). Царский дворец стоял на верхней площадке этого бугра, уступами спускавшегося к Кутуму. Его рельеф зафиксирован натурным рисунком А.С.Маркова, показывающим место, где предположительно возвышался дворец Петра.

Северный склон Скакольного бугра, где предположительно стоял дворец Петра I.

Рисунок с натуры А.С.Маркова из книги «Петр Первый и Астрахань» 1994 г.

Как видим, по геопластике (ступенчатые спуски к воде) ситуация близка расположению петровского домика в Стрельне,

Террасы перед Домиком Петра I в Стрельне. Фотография 1990-х гг.

которое в свою очередь соотносится с чертежами из леблоновского руководства по устройству садов, на которых показаны пространственная организация, вертикальная планировка участка с наклонным рельефом, устройство террас с подпорными стенками (41).

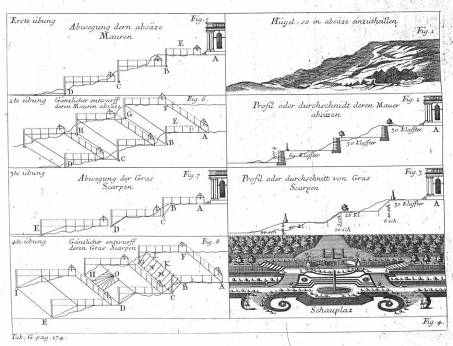

Жан-Батист Александр Леблон.

Устройство террас при разбивке сада на участке с наклонным рельефом.

Чертеж из книги: Alexander Blonds. Neuerofnete Gartner Akadeie. Augsburg. 1753

Характерно, что на этих рисунках виден и фрагмент здания (дом, дворец, павильон?) с ярко выраженным мотивом балюстрады, аналогичной той, что обозначена в пиктограмме Летнего дворца Петра в Астрахани.

_______________

Но как мог появиться на берегу Кутума двойник голландской усадьбы? Попробуем представить.

Астраханский губернатор А.П.Волынский был опытным царедворцем, умевшим угождать сильным мира сего, заводить могущественных покровителей, державших его в курсе столичных конъюнктур. «Продвинутый» модник, он внимательно следил не только за фасонами париков, кроем манжет — см. его письмо Вилиму Монсу «из Астарахани» от 23 июня 1721 г. (35. С. 296), — но и за поворотами архитектурной моды при дворе. В этой связи любопытно замечание В.В.Знаменова, который, рассказывая об интерьерах петергофского Марли, упомянул, ссылаясь на сведения французского посланника при дворе Петра I Жака Кампредона, что ценная древесина для отделки Чинарового кабинета была прислана царю астраханским губернатором (11). Кампредон, правда, говорит о происхождении панелей из персидской чинары (платана) несколько иначе (34. С.372), но и замечание Знаменова несомненно заслуживает внимания, особенно если учесть, что не все донесения Кампредона пока опубликованы.

Волынский несомненно знал о голландских архитектурных пристрастиях царя. Он и сам разбирался в архитектуре — в его библиотеке были специальные книги: Кегорн и Вобан, Блондель и Виньола, сочинения «о фортециях», о «строении городов», «куперштыки архитектурные», «прешпекты садов, аллеев и фантанов» (17). Быть может, в числе последних были и проекты Схейнфута?

Вернувшись из посольства в Персию в конце 1718 г., до лета 1719 г., когда мы застаем его губернатором в Астрахани, Волынский состоял при государе в чине генерал-адъютанта, в чьи обязанности входила работа с бумагами Кабинета, то есть личной канцелярии Петра, где хранились, в том числе, карты, планы, архитектурные чертежи. Волынский вполне мог видеть чертеж Схейнфута с изображением голландской усадьбы, мог знать об отношении к ней царя. А в 1722 г., получив распоряжение готовить Астрахань к его приезду, он мог вспомнить об этой усадьбе. Угодить государю, устроив в окрестностях города подобие полюбившегося Петру голландского домика с садом, — разве это не удачный ход для ловкого царедворца, сумевшего только что с помощью женитьбы стать родственником царя? «Честолюбие было главной пружиной всех его действий, — рассказывает о Волынском историк, — желание выдвинуться, сделать во что бы то ни стало блестящую карьеру руководило всеми его поступками» (40). Возможность направить специалиста, чтобы скопировать хранившийся с собрании Петра чертёж и построить по этому «абрису» уютную резиденцию на Кутуме, у Волынского несомненно была.

Вот малозаметный, но важный для нас факт из периода подготовки Персидского похода. В мае 1722 г. царицу Екатерину, отправившуюся в поход вместе с венценосным супругом, «у Коломны» догоняет архитектор Фёдор Васильев и «подносит» ей некие «чертежные книги» и «листы», в том числе «чертёж полатной», то есть архитектурный проект (33. С. 105).

Отметим, что именно Екатерина занималась царским «домашним хозяйством». Её «”кабинетная работа”, её “именные указы” относились к соблюдению надлежащего порядка на “обоих дворах”», — отмечает исследователь, имея в виду столичные пригородные усадьбы на Фонтанке (21), а мы добавим, что хозяйственные заботы Екатерины распространялись и на другие государевы «дворы». Она была рачительной хозяйкой, и Петр ценил это. Не случайно он подарил ей столько имений: Сарскую мызу, Екатерингоф, Екатериненталь и другие, где он вместе с «Катеринушкой» увлеченно занимался разведением садов, устройством огородов, возведением «светлиц» и «палат». Не случайно на портрете Г.С.Мусикийского мы видим государыню на фоне Екатерингофской усадьбы — и это не просто фон, а скорее атрибут, как и на парном портрете Петра того же автора, где царь показан на фоне основанного им города и кораблей, укреплений и артиллерийских орудий. Эти атрибуты на двух портретах ясно говорят о роде занятий каждого, о разделении сфер ответственности царственных супругов. Очевидно, и в Персидском походе Екатерина взяла на себя те же обязанности. Не случайно французский посланник Кампредон, наблюдавший ситуацию непосредственно вблизи, отмечал: «Государыня очень умна, проницательна и дипломатична… Её решимость никогда не покидать царя в его походах очень усилила её влияние» (34. С. 287). Судя по сохранившимся сведениям, Екатерина занималась государевым хозяйством и в Астрахани: платила садовнику, «смотревшему» за работами «в саду на реке Кутумове», принимала от «птишников» астраханского Птичьего двора лебяжий пух «про государев обиход» (33. С. 141). Свою роль играл и тот факт, что Петр, «тяготившийся сам царским блеском», cтремился «окружить им свою вторую жену, может быть для того, — писал Ключевский, — чтобы заставить окружавших забыть её слишком простенькое происхождение» (13. С. 179). «Многочисленный и блестящий двор» любимой Петром царицы, «устроенный на немецкий лад и не уступавший в пышности любому двору тогдашней Германии», в значительной своей части последовал за государыней в Астрахань: придворные дамы и камергеры, шуты, музыканты и «карлы», а также прислуга и даже любимые животные (документы астраханского архива сохранили сведения «о доставке молока и корма для императорских сук, сокола и лошадей»). В то время как «при Петре не видно было во дворце ни камергеров, ни камер-юнкеров, ни дорогой посуды… обычная прислуга царя состояла из 10-12 молодых дворян, большей частью незнатного происхождения, называвшихся денщиками» (13. С. 179). Вполне естественно в такой ситуации, что именно Екатерина решала вопросы размещения придворных, прислуги и хозяйства, именно с ней следовало согласовывать проект устройства астраханской резиденции.

Тому факту, что архитектор отправился с проектом вдогонку за уже отъехавшей в поход государыней, отзывается примечательная астраханская подробность из Походного журнала 1722 г.: прибывшие в Астрахань 19 июня, «Их Величества» 21 числа, то есть на третий день по прибытии, «после обеда изволили ездить в виноградные сады, где строится новой дом» (31. С. 46). Значит, к моменту их приезда резиденция на Кутуме ещё не была достроена. Это подтверждается другими штрихами из того же Журнала, а также из «Дневника пребывания Петра I в Астрахани»: несмотря на жару, которую отмечает в своих записках доктор Белль — не случайно Екатерина по прибытии осталась «на галере» (9. С. 248), — первые дни в раскаленном городе «Их Величества» были вынуждены провести в городской резиденции, «кушали в доме губернаторском» или «на судне» (31. С. 45-48), не имея возможности укрыться в прохладе садового предместья.

Это соотносится с описанной ситуацией мая 1722 г., когда архитектор Васильев догнал Екатерину «у Коломны», и позволяет домыслить, что, согласовав проект с государыней, он курьерским галопом примчался в Астрахань и, пока царский «караван» следовал водным путем с остановками в Нижнем, Казани, Саратове и других местах, занялся строительством загородного дворца, не успев закончить к приезду высочайших хозяев.

Такой авральный порядок действий, вполне соответствует известному историкам образу Волынского. Этот «лучший тип всех “сподвижников” Петра, подвизавшихся в происках и заискиваниях», был человеком не только смышленым и расторопным, «способным и энергическим» (35. С. 188). Он относился к тому «большинству русских сотрудников Петра», которое «вышло из старого русского быта» и «не вполне ясно» видело «во имя чего он требует от них таких усилий», не вполне понимало «как его самого, так и дело, которое вели по его указаниям» (14. С. 197; 210). Волынский нередко лишь имитировал понимание и деловитость. Это самым драматическим образом сказалось, например, на судьбе Персидского похода; не случайно Кампредон, донося кардиналу Дюбуа о результатах петровской кампании на Каспии, писал: «Я знаю, что она далеко не имела того успеха, на который надеялся Царь, основываясь на уверении астраханского губернатора, утверждавшего, что благодаря возстанию персов предприятие это будет легко и безопасно» (34. С. 280); показательно, что во время похода Петр «прибил» Волынского «тростью» и «только императрица до больших побой милостиво довести не изволила» (14. С. 204), что «очень недовольный астраханским губернатором», царь отстранил Волынского от управления губернией, поручив его «вице-губернатору Кикину…» (34. С. 282). То же могло сказаться и на ходе создания царского Летнего дворца в Астрахани. Отсылая Петру донесение об обстановке в Персии, призывая государя начать военные действия, Волынский на деле не ожидал, что царь отреагирует столь оперативно, что не оставит времени «на раскачку», а ринется в поход на Каспий сразу по окончании Северной войны. Уже в начале 1722 г. недостроенные на Верхней Волге суда стали спешно перегонять в Астрахань на достройку. Волынский же тем временем просился из удручавшей его глубинки в столицу, где искусно продвигал дело своей блестящей женитьбы, — вымаливал у «любезного друга и брата» Вилима Монса, злополучного камергера императрицы, «чтоб милостиво предстательствовал» за него перед «премилостивой матерью, всемилостивейшей государыней, чтоб сотворила с рабом своим милость» (35. С. 166-167). И вымолил-таки себе тогда же, в январе 1722 г., указ ехать в Москву. Как видим, совсем другим был занят в то время Артемий Петрович — он «смотрел на служение государству и обществу», которого требовал Петр, «как на повинность или как на средство для устройства личного и семейного благополучия» (14. С. 179). Но вот в мае Волынский «получил депешу, что государь уже в Москве и собирается быть в Астрахани в середине июля», — тогда пришлось «спешно очищать астраханский кремль от ветхих строений» (20. С. 21), обновлять стоявший там «государев дворец», бывший резиденцией воевод и губернаторов на время их службы в Астрахани. Тогда же, по-видимому, затеяли строить «летний Императорский двор» на Кутуме.

В таком цейтноте требовался человек, способный оперативно скопировать, если наша версия верна, голландский чертёж, хранившийся в бумагах Петра, и реализовать его в Астрахани. Проанализировав дошедшие до нас исторические факты, убеждаемся, что архитектор, догнавший императрицу «у Коломны», отвечал этим условиям как мало кто другой.

В качестве самой общей характеристики отметим, что Фёдор Васильев происходил из среды мастеров Оружейной палаты. Его предполагаемый отец, «станочный мастер Андрюшка Васильев», делал для царевичей Иоанна и Петра «потешные пистоли, карабины, пищали деревянные»; сам Федор в 1680-х гг. участвовал в росписи царских хором в Измайлове, Преображенском, Воробьеве, новых палат царицы Натальи Кирилловны и царевен в Кремле, а для юного царя Петра Алексеевича расписывал «плащаницу и пушкарское знамя», «украшал и золотил киоты, кресла и поставец» (4. С. 129). Васильев учился у «царского живописца» Ивана Безмина вместе с Михаилом Чоглоковым, ставшим впоследствии выдающимся зодчим, автором знаменитой Сухаревой башни. Другой его учитель — живописец Петр Афанасьев, расписывавший для царевича Федора Алексеевича потешные книги и шахматные доски, — был в свою очередь учеником Симона Ушакова. Таким образом, если учесть, что сын и ученик Ф.Васильева, «одаренный архитектор» Николай Васильев, стал в своё время помощником Ф.Б.Растрелли, то можно увидеть, как через нашего архитектора протягивается единая линия от старомосковской традиции к новой, петровской, европеизированной школе — от ушаковской ветхозаветной Троицы, от живописи «по тафтам», от безминских парсунных портретов патриарха Никона, царя Фёдора Алексеевича, царицы Натальи Кирилловны к дворцам, павильонам и парковым ансамблям елизаветинского барокко.

Для нашей темы об архитекторе Фёдоре Васильеве важно выделить следующее.

Во-первых, «не потерявший своих связей с двором» на протяжении всей жизни, Васильев не раз занимался изготовлением чертежей для Петра. В 1702 г. он иллюстрировал по заказу царя переведенные с английского книги о корабельном строении: «Будучи в Преображенску на капитанском дворе мастерства своего х карабельному рисованию делал книги против немецкого обрасца» (4. С. 130). В 1719 г. сделал «про Его Величество» две большие и три малые «пергаминные чертёжные книги». Всего по сохранившимся источникам насчитывают семь альбомов чертежей, выполненных им для царя (4. С. 132). Значит, копирование чертежей было для Васильева делом обычным.

Во-вторых, он неоднократно участвовал в строительстве царских резиденций. Предполагают, что ученик живописца, Васильев, «подобно Чоглокову», мог освоить архитектуру в конце 1690-х гг. — во «время подъема строительной деятельности в Москве». По его собственному утверждению, Васильев «был в архитекторы удостоен от его императорского величества», то есть самим Петром (4. С. 130). Возможно имеется в виду распоряжение царя петербургскому обер-коменданту Р.В.Брюсу «употребить» Васильева «к делу… того ж художества, что Иван Матвеев» (4. С.129). Напомним, Иван Матвеевич Угрюмов, некогда чертежник и рисовальщик Пушкарского приказа, проектировал первый Зимний дворец, работал в Летнем саду, разбивая план «царского огорода», сооружая фонтаны и гавань, — и Васильева привлекли к строительству в Летнем саду трех деревянных галерей коринфского ордера, в одной из которых была поставлена знаменитая статуя Венеры Таврической. Другой случай участия Васильева в создании петровской резиденции — работа в 1712 г. в Нарве, где строился царский дворец (36). Следовательно, задача строительства загородного дома Петра не была для него новой.

В-третьих, Васильев по преимуществу был исполнителем чужих замыслов — например, подрядился на строительство дома П.И.Ягужинского по чертежам Г.И.Маттарнови, достраивал винные магазины на Каменномостском дворе в Москве по чертежам И.А.Мордвинова, «надзирал» за строительством в Петергофе. По-видимому, ни образование, ни опыт, ни дарование не позволяли ему генерировать самостоятельные архитектурные решения. И этим он также подходил для создания астраханского летнего дворца по голландскому чертежу.

Немаловажен и тот факт, что наш герой мог иметь доступ к петровским бумагам: он делал чертежи для Петра, был знаком с кабинет-секретарем А.В.Макаровым и даже состоял одно время в штате сотрудников Кабинета (18. С. 33).

Волынскому в архитекторе Васильеве не могли не импонировать, помимо прочего, усвоенные тем европейские новшества, вводившиеся государем в отечественный быт. Сохранившаяся опись имущества позволяет одному из исследователей не слишком обоснованно заключить, что этот архитектор «имел склонность к комфорту и даже роскоши», а мы назовем это показателем уровня образованности и культуры. Васильев был обладателем не только разноцветных кафтанов, шелковых чулок, штанов «с позументом», драгоценного «штофового» камзола с «золотными и белыми травами по шёлковой земле» и «обшивными пуговицами», «шлафора стамедного травчатого», шапок бобровых и «бархотных лазоревых» и тому подобного, но также — собрания книг, гравюр, чертежей; в его доме, судя по описи, хранился профессиональный архив, находились скульптура и живопись, а также — шахматная доска и даже клавикорды (18. С. 32). Ещё более важным доводом для Артемия Петровича несомненно могла быть та «царская милость», то «всякое милостивое охранение», в каких «долгие годы содержал» Васильева государь, как писал архитектор в своей челобитной (4. С. 131), та многолетняя близость к царскому двору, о которой свидетельствуют работы в царских резиденциях, направление его самим Петром в Киево-Печерскую лавру для возобновления сгоревшего собора и строительства новой колокольни, а позже постройки в Москве для Петра II и для цесаревны Елизаветы (4. С. 132-133).

Ещё одним доводом является лакуна в биографии Васильева с момента «поднесения» чертежей «у Коломны» в мае 1722 г. до осени 1723 г., когда он, как пишет исследователь, «вернулся в Петербург» (4. С. 134). Откуда вернулся — неизвестно. Значит, возможно, что из Астрахани.

Наконец, скандальная история с преследованиями, которым подвергался Васильев с 1717 г. со стороны обер-комиссара Канцелярии городовых дел князя А.М.Черкасского в Петербурге (4. С. 131), отъезд архитектора в связи с этим в 1720–1721 гг. на Украину, а позже в Москву, также могут быть аргументом. Поездка в 1722 г. в Астрахань была для него ещё одной возможностью покинуть новую столицу «пока не утихнет скандал».

В Астрахани на берегу Кутума развернулось в это время широкое строительство. Отрывочные сведения из архивных документов, приведенные А.С.Марковым, говорят о больших земляных работах, об устройстве водоема, разбивке цветников (19. С. 52; 20. С. 22). Помимо возведения царского «Летнего дворца» был несомненно преобразован и сад вокруг него, который, исходя из названия дворца, можно считать астраханским Летним садом.

Отведенная под загородную резиденцию Петра усадьба была лучшей не только среди садов Скакольного бугра, который «был весь покрыт садами астраханского купечества», перебиравшегося на лето из «тесноты» города на простор и прохладу предместья, но славилась среди всех астраханских садов — государевых, митрополичьих, частновладельческих. Это была загородная усадьба «государева шелкового мастера» Маматагея Заманова, приглашённого на службу в Московию в последней четверти XVII в. и занимавшегося по указу царя Алексея Михайловича разведением в Астрахани тутовых садов (7). Крестившись в Москве и став Максимом Андреевичем Замановым, получив титул князя и придворный чин стольника, этот именитый иноземец зажил в Астрахани на широкую ногу: завёл богатый дом в Белом городе «близ Косых ворот», насадил собственный сад на Скакольном бугре. Есть все основания полагать, что знатный выходец из Персии устроил этот сад по канонам персидского садового искусства. Каноны эти очень устойчивы, уходят корнями в глубокую древность и оказали влияние на развитие садов античности, византийского, европейского и русского средневековья, исламской цивилизации, эпохи Возрождения. Сады Альгамбры и Тадж-Махала, Медичи и Ватикана, партеры Версаля и разбитые Леблоном петровские парки имеют в своей глубинной основе принцип устройства садов древней Персии: разбивка на квадраты, разделённые дорожками или ложами каналов, цветники, бассейны, фонтаны…

Преобразуя к приезду Петра опустевшую замановскую усадьбу, хозяин которой погиб незадолго до этого вместе с А.Бековичем-Черкасским в Хиве, строители наверняка переделывали сад с персидского на голландский манер. Известно, что Пётр питал слабость не только к архитектуре голландских домов, но и к голландским садам. «Их разводят и украшают, — писал он, — как лесом, так и всякими фигурами, чего нигде на свете столько хорошо делать не умеют, как в Голландии, и я ничего не требую, как сего» (6). Царь изучал сады, бывая в Голландии, заводил такие же «на Москве» и в Петербурге. И в Астрахани по царскому указу 1718 г. был устроен «аптекарский сад», подобный амстердамскому, мастером «Яганом Питербоком». Причем садовник из этого «аптекарского сада» руководил переустройством к приезду царя и Замановской усадьбы. Сохранились имена работавших здесь в то время садовников, среди которых были и местный, и «иноземец», возможно голландец: его имя в документе русифицировано (33. С. 141). Совсем не случайно пиктограмма «Летней дворец» на рассмотренном плане «Слияние рек Волга и Кутумова» содержит изображения деревьев — они обозначают тот самый «астраханский Летний сад». Причем и расположение деревьев вокруг дворца, и форма их крон похожи на то, как это было в саду упомянутой голландской усадьбы.

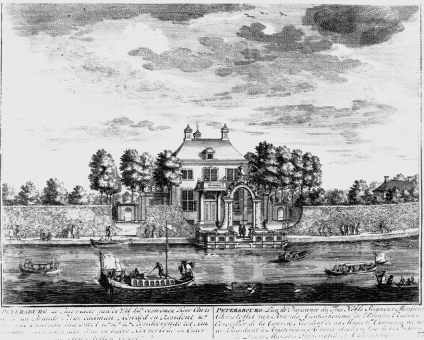

Даниель Стопфендаль.

Усадьба Христофора Бранта «Петербург» в Голландии. Вид с реки Фехт.

Гравюра из книги: Andries de Leth en D. Stopendaal. Zegepralende Veht.

Amsterdam. 1719

Каким был сад Христофора Бранта на реке Фехт хорошо известно благодаря серии из 12 гравюр, помещенных в книге «Торжествующий Фехт» и запечатлевших славившуюся в своё время усадьбу (42). Какой была атмосфера того далёкого места можно судить по отрывку из сочинения голландского автора: «…На Фехте живут беззаботно и идиллически. Купцы вовсю пользуются своим богатством, несмотря на плохие времена. От прославленной бережливости их предков и следа не осталось: они живут в роскошных особняках, носят модные и дорогие одежды и вообще всячески стараются растратить свои состояния. Розовые и белые чашелистники отражаются в широком спокойном водном зеркале. Из павильонов и беседок доносится смех и звуки лютни. По вечерам шепчущиеся пары бродят вдоль высоких шпалер декоративных растений. В мраморных залах не прекращаются балы. Из Амстердама и Утрехта сюда привозят музыкантов. Здесь писатели и поэты читают свои произведения, пользуясь гостеприимством помещиков, разыгрывающих из себя меценатов. Деньги текут широким потоком. Здесь царит дух легкомыслия и азарта...» (38)

Совсем иной дух царил в России в год Персидского похода, другая музыка звучала в саду при дворце на Кутуме, другие звуки сопровождали Петра I в Астрахани. Источники сообщают о громе пушек, встречавших и провожавших царя и его сподвижников. Согласно правилам военного устава, пушки многократно салютовали со стен крепости, отвечали с кораблей, а в дни «торжествований» (Пётр отметил в Астрахани годовщины Полтавской «виктории» и Шлиссельбургского «взятья», юбилей своего коронования и тезоименитство) орудия палили с главной площади здешнего кремля, причем артиллерии всякий раз вторили «беглым огнём» фузеи солдатских и драгунских полков. И конечно царя встречали колокольным звоном, в «соборной церкви» служили праздничную литургию, а все торжества сопровождались молебнами, в которых принимал участие государь — он, как известно, «чтил и знал церковный обряд, любил в праздники становиться в ряды своих певчих и пел своим сильным голосом» (13. С. 186). А ещё были праздничные царские обеды «на судне» с «трактованием» (поздравлением) всех офицеров, ассамблеи у губернатора Волынского, вечеринки до полуночи в «загородном доме» Их Величеств, где несомненно провозглашались здравицы, звучало многоголосие «виватных» кантов. Музыка сопровождала «Их Величества» и в «катаниях по воде» — Джон Белль отметил в своих записках из Астрахани: «Император и Императрица… плыли по реке при звуке музыки и барабана». И смотр ластовых судов, устроенный на Кутуме, и «генеральный сбор морских служителей на свободном месте близ дворца» наверняка проходили под бой барабанов и звуки гобоев. Без музыки не обходилась и «домашняя» жизнь астраханской загородной резиденции царя. Судя по документам, в царском саду на Скакольном бугре «частенько устраивались развлечения… специально отобранные певцы пели песни, танцоры выделывали разные коленца»; упоминаются «астраханская гудошница Настасья» и «бандурист Семён Яковлев» (19. С. 78). Не зря, рассуждая о том главном, что привнесла в семейный быт царя Екатерина, М.И. Семевский писал, что это было именно веселье: «Она кстати и ловко умела распотешить своего супруга» (35. С. 144).

Тогда же на берегах Кутума находилось время и чтению, и переводам, и «живописному художеству». Так, секретарь сопровождавшего Петра в Персидском походе князя Д.К.Кантемира «писатель и переводчик» Иван Ильинский в своём дневнике 24 октября 1722 г. записал: «Императорское Величество изволил быть у нас (Кантермир и его подопечные вместе с типографией, печатавшей арабским шрифтом манифесты к народам Кавказа и Персии, занимали «Государев рыбный двор» на противоположном берегу Кутума — Е.Г.) и сидел часа с три; изволил взять к переводу Полидора и моего перевода Агапита…» (27. С. 237). Известно также, что сопровождавший царя живописец Луи Каравакк написал в Астрахани портреты Петра и Екатерины (19. С. 109-115). Нет сомнений, что происходило это в загородном дворце на Кутуме.

Но главными, конечно, были труды по подготовке похода и его продолжения. На берегах «малой реки Кутумовой», «изготовлялись», смолились и доделывались «имевшиеся все суды и лотки». В астраханском Летнем дворце Петр совещался с корабельными мастерами, флотоводцами, офицерами, расспрашивал купцов о торговых путях в Персию и Индию. Сюда, «во дворец», вызвали «капитан-лейтенанта» Ф.И.Соймонова и, как он записал в воспоминаниях, усадили в «кабинете», где со слов «купца Семенова», которого здесь же расспрашивал сам государь, Соймонов «сочинял» план «о положении местечка Ряща» — «с прописанием с которых сторон какие дороги и какие места» — то есть составлял под руководством Петра карту местности, приложенную затем «ко инструкции полковника Шипова», отправлявшегося с войском в Гилян (25).

Когда отгремели пушки и барабаны, и Их Величества покинули Астрахань, жизнь Летнего дворца на Кутуме замерла. Таких важных обитателей здесь больше не бывало. Однако, хотя дворец был позже разобран, а сад перешел в частные руки, он не исчез совсем. В середине XIX в. бывший петровский сад при «Летнем дворце» фигурирует в источниках под именем Казённого сада. Несмотря на такое скучное название (оно означало «государственный», «царский»), жизнь сада скучной, судя по всему, не была. Здесь проходили традиционные городские праздники: играли оркестры, звучали хоры, в специально построенном «павильоне» для публики из «общества» устраивались балы, а «толпы народа» с противоположного берега Кутума восторженно приветствовали ночные фейерверки (1). «В Казённом нашем саду сделано всё, что может сделать искусство, часто побеждающее трудныя преграды, противопоставляемые природой», — писала местная газета, и это относилось, несомненно, к архитектурно-ландшафтным достоинствам сада, культивировавшимся, несмотря на жаркий климат. Сад существовал и на рубеже XIX–XX вв. — современник упоминал гулянья «в роще под Казённым садом». И на протяжении всего XX в. планы Астрахани фиксируют на его месте незастроенную зеленую зону — её не загубили ни «рисоочистительный завод», ни «ваточная фабрика», упоминаемые источниками. Остатки этого сада дошли до нашего времени. «Между прочим, я живу совсем рядом, — писала моя астраханская коллега в апреле 2003 г., — там лет пятнадцать назад были красные руины, и мы с детьми воображали, что это некий старинный замок. А рядом доживал чудесный сад, его уже почти извели. Прежде сад был настоящим украшением здешнего пейзажа и из последних сил оправдывал своё местонахождение на горизонте клонированного микрорайона “Юго-Восток” — и отчаянным плодоношением, и полной открытостью своих пределов. Какая с ним была весна, и как он наряжался к осени! Совсем скоро место окончательно закатают в асфальт…» Сегодня остатки сада исчезли под полотном новой автомагистрали, под зданием спорткомплекса «Звездный». Однако место петровского дворца осталось незастроенным.

Остатки Скакольного бугра на берегу Кутума со следами сада.

Аэрофотосъемка середины 2000-х гг.

Излучина Кутума и остатки Скакольного бугра с незастроенным местом петровского дворца между зданием спорткомплекса «Звёздный» и полотном автомагистрали. Съёмка со спутника

Учитывая намерение города организовать здесь мемориальную зону, стоит обратить внимание на то, как решался подобный вопрос нашими предшественниками, например, — во времена Екатерины II, когда на Петровском острове под Петербургом был построен памятный Петровский дворец-павильон.

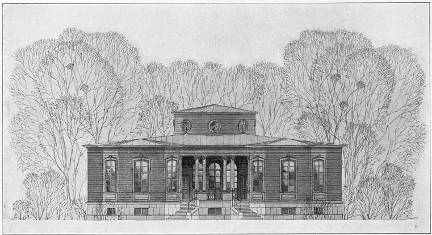

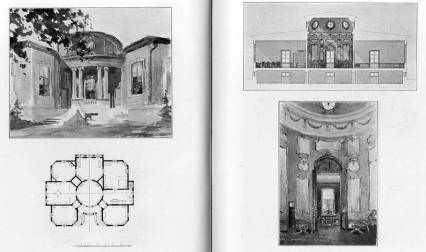

Антонио Ринальди (?)

Мемориальный Петровский дворец на Петровском острове под Петербургом.

1780-е гг.(?)

Фасад по обмерам с натуры выполнен архитектором А.Е.Белогрудом.

«Ежегодник Общества архитекторов-художников». 1912.

Антонио Ринальди (?)

Мемориальный Петровский дворец на Петровском острове под Петербургом.

1780-е гг.(?)

Рисунки фасада и интерьера, план и разрез по обмерам с натуры

выполнены архитектором А.Е.Белогрудом.

«Ежегодник Общества архитекторов-художников». 1912.

С находкой представленных здесь чертежей астраханский летний дворец Петра I словно «проглянул» из небытия. Возможно, со временем найдутся более подробные его изображения. А пока приведённые исторические факты позволяют интерпретировать обнаруженные материалы вышеизложенные образом.

Для подкрепления этой интерпретации приведу последнее соображение. П.П.Пекарский в 1860-е гг., рассуждая о С.Схейнфуте, отметил: «Полагают, что у этого архитектора или учились русские, или же он посылал в Россию своих учеников: по крайней мере, во дворцах и загородных домах, строенных в Петербурге в начале XVIII в., проглядывает его тяжелый и обременённый украшениями стиль (курсив мой — Е.Г.)» (27. С. 10) В ответ на это А.Л.Рейман в упомянутой статье о голландской усадьбе размышляет: «На основании чего Пекарский приводит такую характеристику, сказать трудно, так как в немногочисленных работах на русском языке по садовому искусству имя Схейнфута упоминается только в книге В.Я.Курбатова, вышедшей почти на семьдесят лет позже» (32. С. 65). Попробую предположить, что Пекарский, живший несколько раньше В.Я.Курбатова, А.Н.Бенуа, Т.Б.Дубяго, мог сделать это заключение, исходя не из трудов предшественников, коих у него, кстати сказать, просто не было (интерес к архитектурному наследию Петровской эпохи возник, как известно, лишь на рубеже XIX–XX вв. в среде теоретиков и художников объединения «Мир искусства», т.е. много позже Пекарского), а из знания им документальных материалов, которые до его последующих коллег не дошли. Известно, что за «годы странствий» бумаг петровского собрания из разных дворцов в Академию наук, а затем в Эрмитаж и обратно, немало «листов архитектурной графики» было утрачено (15). Среди них могли быть и чертежи «загородных домов» со следами «схейнфутова стиля», в том числе — поднесенные архитектором Васильевым императрице в мае 1722 г. Пекарский в свое время мог видеть эти листы и на их основании вывести «такую характеристику». Быть может, она послужит подкреплением предположения о том, что Летний дворец Петра I в Астрахани был построен по образцу усадьбы голландского купца Бранта на реке Фехт.