Биологические и эпидемиологические эффекты облучения в малых дозах

| Вид материала | Документы |

Содержание3. Оценка лучевого риска и психологические факторы Степень очистки Предотвращение или прекращение |

- Эффекты облучения в твердых телах, 247.82kb.

- Алкоголь… Практически все мы употребляем алкоголь, кто-то очень редко, исключительно, 78.97kb.

- Статья Общие положения > Настоящие Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 138.38kb.

- Трии, служит тезис о принципиальной допустимости, приемлемости, а порой даже благотворности,, 411.15kb.

- Курсовая работа тема: «Алкалоиды и история их открытия», 101.03kb.

- Некоторые нерешенные вопросы в исследовании сенсорной системы у человека и ее обусловленности, 144.69kb.

- Тверской Государственный Университет Химико-Биолого-Географический факультет Кафедра, 103.37kb.

- Травы Гекаты в роли целителей, 2705.54kb.

- Дозы излучения и единицы измерения, 180.6kb.

- Болезнь, характеризующаяся непреодолимым влечением к наркотикам (напр., морфину), вызывающим, 19.62kb.

* Верхние границы рисков рассчитаны по данным МКРЗ, предполагающим существование ЛБК. Нижние границы рассчитаны согласно гипотезе, по которой ежегодные дозы ниже 10 мЗв не имеют никакого канцерогенного эффекта. Потенциальное уменьшение рассчитано с использованием данных, обсужденных на симпозиуме «Les avancees de la radiologie medicale et ses contraintes». Concours medical, suppl. 35, 26 oct. 1996.

3. ОЦЕНКА ЛУЧЕВОГО РИСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

В атомной энергетике огромное количество энергии, освобождаемой материей, кажется весьма таинственным и вызывает «страх неизвестности». «Радиофобия» началась с появления [у человечества] ядерной энергии [65, 66, 67, 68].

Имеется множество примеров несоответствия между фактическим риском и его эмоциональным восприятием. Например, избыточное облучение в дозе около 1 мкЗв (соответствующее избыточному излучению космических лучей в Париже на четвертом этаже здания по сравнению с первым), может вызвать большое опасение, в то время как доза в тысячу раз бóльшая игнорируется, если она объясняется естественным или искусственным облучением, не связанным с ядерной энергией [69]. В опросе, выполненном в 1990 г. Европейской Комиссией, искусственная радиоактивность фигурировала как один из главных источников рака. Правда, ее ставили на второе место после табака, но перед алкоголем, тучностью, диетой, или загоранием на солнце. Фактически же искусственная радиоактивность является весьма небольшим воздействием по сравнению с перечисленными факторами.

В настоящее время физические (атомная радиация, микроволны, и т.д.), химические (пестициды, синтетические изделия и т.п.), биологические (генетически измененные организмы, и т.д.) технологии клеймят, воспринимая их как неестественные и приписывая им большой вред и высокий риск.

Риск — социально построенная концепция. Восприятие риска сложно и субъективно, это — результат длительного процесса, в течение которого формируется представление о технологии и ее рисках. Данный процесс находится под влиянием социальных, психологических и политических факторов. Общественное мнение имеет сильное воздействие на суждение о риске. Когда проявляются негативные чувства, риск усиливается, а технология оценивается как маловыгодная, но с высоким риском. Обеспечение информации, привлекающей внимание к выгодам, благоприятно изменяет оценку рисков. И наоборот, информация относительно риска изменяет восприятие выгод.

Важное значение для суждения о риске и отношения к нему имеют образование и социальный статус. Восприятие риска формируется под действием широкого диапазона социальных и культурных факторов. Мужчины склонны оценивать риски как меньшие и менее проблемные, чем женщины, причем даже в среде ученых. Воспринятый риск обратно пропорционально связан с доходом и образованием, доверием соответствующим учреждениям, экспертам и науке. Те, кто создают технологии и управляют ими, видят выгоду от данных технологий и, поэтому, усматривают меньшую величину риска. Социально-политические факторы формируют общественное восприятие риска. Треть белых мужчин оценивают риски как весьма низкие. Они имеют хорошие образование и уровень доходов, доверяют учреждениям, науке и экспертам. Женщины и небелые люди рассматривают мир как более опасный, вероятно потому, что они чувствуют себя более уязвимыми, менее контролируют свою судьбу и то, что может случиться в окружающем их сообществе [75].

Риски за счет облучения ионизирующей радиацией завышены теми, кто не верит в прогресс, кто отказываются видеть экономический рост или имеет чувство общественного бессилия. Этот эффект субъективных факторов бросает вызов теории рационального поведения [65, 66, 70, 75, 76]. Трудно, однако, объединить технические и социальные аспекты риска [76, 77]. Было указано, что индивидуумы выбирают то, чего им надо бояться и насколько бояться, в соответствии со своим культурным уровнем [78, 79] и в соответствии с мировой точкой зрения.

Увеличение или снижение социального восприятия риска могут происходить несколькими способами [76]. СМИ показывают риски выборочно [70, 76], выделяя наиболее драматичные или те, к которым они стараются привлечь внимание общества. Когда опасности многократны, все время упоминаются или же завышены, опасения также будут комплексными.

Для антиядерных кампаний характерна реакция самоподдержки. Кампании эксплуатируют опасения и беспокойства. Из-за этих опасений любой инцидент или несчастный случай на ядерной установке, или же данные любого ненадежного исследования, согласно которым малые дозы радиации являются канцерогенными, становятся заголовками для СМИ. Подобные слухи создают впечатление, что ядерная энергия опасна. Это, в свою очередь, увеличивает опасения, и общественное мнение с большей готовностью доверяет исследованиям, объявляющим, что атомная энергия опасна, даже если их научное основание ненадежно. Некоторые топливные концерны активизируют подобные опасения [32, 70, 75].

Потенциальная катастрофичность, предполагаемая ненадежность официальных источников информации и неясность потенциальных выгод — преобладающие факторы в указанных реакциях. Когда информация приходит в соответствии с подсознательными опасениями или ожиданиями, в нее легко верят, и восприятие риска усиливается. К этим известным факторам Z. Jaworowski [32] добавляет и другие:

- Психологическая атака в течение «холодной войны», которая повышала страх населения перед ядерным оружием.

- Лоббирование отраслями топливной промышленности, связанными с добычей угля.

- Интересы исследователей радиации, борющихся за признание и бюджет.

- Интересы политических деятелей, для которых радиофобия была удобным оружием в их политических играх (в 1970-х гг. — в США, в 1980-х и 1990-х гг. — в Восточной и Западной Европе и в бывшем Советском Союзе).

- Интересы СМИ, имеющих прибыль на стимуляции страха перед новыми проблемами.

Благодаря всем этим факторам в сознании медленно формируются представления о технологиях и связанных с ними рисках; затем эти представления, в свою очередь, оказывают преобладающее влияние на восприятие рисков [80]. Роль представления о чем-либо хорошо иллюстрируется сравнением между ультрафиолетовым и ионизирующим излучением. Частота случаев меланом, заканчивающихся смертью, увеличивается с каждым годом в северных европейских странах и во Франции, достигнув 2000 в год. Это увеличение происходит из-за загорания и стиля одежды. Солнечное излучение особенно опасно для младенцев и детей (возрастом менее 5 лет). Однако солнце связано с природой, отпуском, приятными моментами жизни. В течение XIX столетия загар был характерен для фермеров и бедных крестьян, в то время как леди защищали себя пляжными зонтиками и перчатками. Затем загар стал фешенебельным. После Второй Мировой войны самолеты сделали возможным для многих европейцев проводить отпуск на берегах Средиземного моря. Частота случаев меланом начала быстро увеличиваться и, несмотря на предупреждения, продолжает подниматься.

Ультрафиолетовая радиация также иллюстрирует воздействие на общественное мнение кампаний, поддерживаемых коммерческой конкуренцией. Англо-французское соглашение создало первый коммерческий сверхзвуковой самолет. Тут же сверхзвуковые самолеты были обвинены в том, что они могут разрушить озоновый слой стратосферы из-за водяного пара, выделяемого реактивными двигателями. Истощение озонового слоя привело бы животную жизнь к сильному воздействию УФ-света, который стимулирует широко распространенный рак кожи. Кампания была начата в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Сотни тысяч жителей Нью-Йорка выражали свое намерение не позволить приземляться сверхзвуковым «Конкордам» в нью-йоркских аэропортах. Франция и Британские воздушные трассы были вынужден отказаться от полетов в Нью-Йорк. Восемнадцатью месяцами позже стало очевидно, что соглашение между Англией и Францией не привело к коммерческому успеху. И тогда кампания остановилась. Разрешение приземляться в Нью-Йорке было дано среди полного общественного безразличия [80]. Заметим к сему, что, несмотря на неисчислимое количество военных сверхзвуковых самолетов, УФ-облучение в наших странах значительно не изменилось в течение последнего десятилетия.

Любопытно, что большинство опасений и кампаний сосредоточились на озоне, истощающимся под действием химических агентов. Но, в то время как истощение озона в стратосфере слегка увеличило УФ-излучение в Южном полушарии, имелся совсем малый (если он вообще был) эффект в Северном полушарии. Расчеты, демонстрирующие относительно малый вклад по сравнению с индивидуальным поведением, игнорировались. Эти наблюдения подтверждают сильную тенденцию населения к минимизации индивидуальной ответственности и к сваливанию вины на других (на общество и на изготовителей новых химикатов).

Подобное искажение восприятия преобладало в течение более чем двух десятилетий для рака легкого. А именно: доминировала недооценка эффекта табака и переоценка эффекта воздушного загрязнения. Это было очень выгодно изготовителям табака, потратившим миллионы долларов, чтобы продвинуть сию точку зрения.

А теперь позвольте нам рассмотреть образ атомной радиации и радиоактивности. Он заметно развивался в течение XX столетия, но в направлении, обратном развитию представлений о солнечном УФ-свете [80]. Первые радиогенные раковые образования наблюдались у физиков и врачей, имевших дело с радием или с рентгеновскими лучами в 1902–1906 гг. Среди пионеров рентгена и радиоактивности более 400 умерли от лейкоза и раковых новообразований кожи, что сопоставимо с частотой избыточных раковых образований у оставшихся в живых после атомных бомбардировок. С 1920 по 1938 гг. частота лейкозов была в десять раз выше у радиологов, чем у других врачей. Однако радиация и радиоактивность должны были стать источником энергии. Радиоактивная вода продавалась по высоким ценам, а минеральные воды в рекламах гордо объявлялись как имеющие высокое содержание радиоактивных элементов. Во Франции изготовители наиболее популярных кремов 1930-х гг., «ThoRadia», похвалялись обогащением своих кремов торием и радием. То же отмечено и для зубной пасты в Германии.

Радиоактивность была одинаково престижна как в Великобритании, так и в США. В Западном мире это было связано с наукой, с борьбой против рака и с Марией Кюри (умершей от лейкоза в 1930 г.). Первым исследователям рентгена или радиоактивности опасности не являлись препятствием. Они знали опасность, но хотели встать перед вызовом.

Взрывы атомных бомб в августе 1945 г. закончили войну [65]. Радиоактивность оставалась популярной в течение нескольких лет, потому что перспектива обильной и недорогой ядерной энергии вселяла большие надежды. Они завершились в 1955 г. «Атомом для мира» — конференцией ООН в Женеве. Во французских газетах с этого периода «хорошие» новости (открытие руды урана, торжественный пуск первого реактора) были на титульных листах, в то время как несчастные случаи публиковались в маленьких заметках на последних страницах. Отношение к радиации медленно развивалось в середине 1950-х гг. после испытаний водородной бомбы в США и России [65]. Появились опасения ядерного Холокоста.

Так называемое «Движение за мир» и его «Стокгольмское решение» были нацелены на блокирование развития ядерного оружия. В конце 1960-х гг. усилились опасения из-за использования ядерного оружия в мирных целях (ядерные реакторы). Ядерная энергетика была выбрана как главная цель защитниками окружающей среды [65]. Остров Тримайленд и Чернобыль увеличили беспокойство, потому что они продемонстрировали отсутствие контроля за ядерной энергией, с перспективой возможной глобальной катастрофы.

Видный французский защитник окружающей среды, Brice Lalond, писал 12 июня 1992 г. в газете «Монд» («Monde») о начале движения за защиту окружающей среды во Франции 1970-х гг.: «Мы должны были иметь врага. Мы колебались между автомобилем (La «bagnole») и ядерной энергией. Мы выбрали ядерную энергию, потому что она была связана с французскими государственными производителями электроэнергии и с армией».

Недавно роль психологических и культурных факторов была проиллюстрирована спорами, связанными с частотой случаев лейкозов около ядерных установок [80]. Начиная с 1983 г. многочисленные СМИ сообщили об увеличении частоты лейкозов вокруг ядерных установок, в особенности в некоторых пунктах Великобритании. Однако статистический результат является значимым, когда риск ошибки равен или ниже пяти процентов (p < 0,05). Это означает, что из 100 наблюдений в пяти случаях может быть обнаружен эффект, который фактически не существует (то есть, избыток будет обнаружен только благодаря ожидаемым статистическим вариациям). Поэтому, когда наблюдения выполнялись возле ядерных установок, можно было ожидать, что одно наблюдение из 20 даст поддельный положительный результат (p = 0,05).

Действительно, в большинстве случаев дальнейшие исследования показали статистические недостатки (слишком короткая продолжительность изучаемого периода, неточность в плане географической области и т.п.) и не подтвердили начальные заключения. Реальная группа лейкозов имеется, главным образом, возле завода Селафильд. Однако имеются сходные группы и вокруг некоторых неядерных заводов. Объяснение этому — заразные вирусные болезни, связанные с перемещением больших количеств работников [82]. Связь с облучением ныне исключена исследованиями Комитета по медицинским аспектам радиации в окружающей среде (Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment — COMARE) [83]. Кроме того, наблюдения, выполненные возле нескольких сотен ядерных установок в Великобритании (1994 г.), США (1991 г.) Франции (1995 г.), Канаде (1993 г.) и Японии (1995 г.), не обнаружили увеличения частоты раковых образований или лейкозов [84, 85].

Случаи лейкозов около «Ла Гааги» (La Hague) недавно явились причиной противоречий во Франции. «Ла Гаага» (около Шербурга (Cherbourg) в Нормандии) — один из двух заводов по переработке радиоактивных отходов во Франции. Наблюдения в 1989 г. не продемонстрировали увеличения лейкозов. Другое исследование в 1995 г. показало незначимое, но все же увеличении частоты лейкозов в местности около завода (E = 1,6, от 0 = 4, p = 0,06, где E = ожидаемая и 0 = наблюдаемая) в течение 1978–1992 гг. В 1997 г. при изучении возникновения лейкозов было обнаружено, что избыточные случаи их связаны с потреблением «даров моря» живущими возле завода. Это отметили те же самые авторы [86]. Несмотря на статистические недостатки, выявленные экспертами, статья получила огромный отклик в СМИ и вызвала большие страхи, что имело экономические последствия в области, для которой продажа «даров моря» является важным ресурсом. Был назначен Научный комитет. Его временное сообщение в июле 1997 г. указало на статистические недостатки исследования [87].

В октябре 1997 г. расширение изучаемого периода с 1993 по1996 гг. продемонстрировало, что никаких дополнительных случаев лейкозов не было диагностировано в районе завода [88]. Таким образом, малый избыток в течение периода 1978–1996 гг. оказался недостоверным (p = 0,15).

Указанный новый результат был только упомянут в прессе. Большинство СМИ не заинтересовано в опровержениях новостей. Возможно, это объясняется тем, что опровержения не увеличивают продажу прессы. В настоящее время, несмотря на недостаток любого исследования частоты лейкозов, широкие массы населения во Франции остаются убежденными, что «Ла Гаага» была источником эпидемии лейкозов.

Еще более драматический пример отказа информационной системы проявился в течение нескольких недель после Чернобыльской аварии в 1986 г. В этом случае, несмотря на малую величину дозы, полученной населением в Центральной Европе (приблизительно по 1,5 мЗв, в то время как доза из-за ЕРФ за год колеблется между 1,5 и 6 мЗв в различных областях Франции и Европы), имелось около 100.000 абортов, и это при пороговой доза для тератогенного7 эффекта, равной приблизительно 200 мЗв.

Суды и присяжные заседатели являются институтами, которые, конечно, должны использоваться [70]. Однако дискуссии в СМИ с участниками, выдвигающими требования без ссылок на данные, в целом контрпродуктивны. Баланс между риском и выгодой работает эффективно для естественного, профессионального и медицинского облучения, но не для ядерного облучения или биотехнологий (генетически измененные организмы), поскольку эти области стали слишком подвержены воздействию эмоций.

Фактически, применительно к радиационной защите уменьшение пороговой дозы (от 5 мЗв до 1м Зв в год) не снизило, а, возможно, даже увеличило опасения, потому что оно продемонстрировало предыдущую неуверенность в оценках риска и вызвало споры среди ученых. Кроме того, полученные дозы часто выражаются в процентах от предельно допустимой дозы, поэтому та же самая доза, вызванная случайностью, стала более пугающей, поскольку составила, к примеру, половину предельной дозы, а не одну десятую от нее, как ранее. Оптимизация и принцип ALARA («столь низко, сколь разумно достижимо») были хорошо приняты работниками, но они имели вредный эффект на общественное мнение, потому что указывали, что радиационная защита определяется не научными, а экономическими соображениями.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для общества риск — это нечто большее, чем рациональная оценка опасности. Его восприятие включает добровольный характер риска, вероятность катастрофы, необратимость, готовность терпеть (tolerability), неизвестность и неподконтрольность. Приемлемость обусловлена выгодами, надежностью учреждений и источников информации, чему вредит несогласие среди ученых. Как мы видели, восприятие риска вредных для здоровья факторов легко эксплуатируется и управляется с коммерческими или политическими целями. Конфликты и споры, идущие вокруг технологических рисков, происходят не только из-за общественной нелогичности или невежества, но и из-за ряда сложных психологических, социальных и культурных факторов, а также ментальных моделей, сформировавшихся за последние десятилетия.

Недавно Deaut из Франции [70], Slovic из Соединенных Штатов [75] и Jaworowski из Польши [32] подчеркнули повышение интереса мощных специальных групп, хорошо финансируемых напуганной публикой и иногда получающих средства за счет коммерческой конкуренции. Эти группы имеют собственных экспертов и СМИ, что может, через возбуждение недоверия общества, влиять на ход дискуссий и решения. Доверие имеет фундаментальную роль в восприятии риска, но доверие достаточно хрупко и его легче уничтожить, чем создать [70]. Указанные группы проводят экспертизу по вопросам о разрушении доверия и об укреплении и увековечивании недоверия, пользуясь преимуществом демократических учреждений и системой СМИ, облегчающей выражение недоверия при любых дебатах на технологические темы.

Наконец, должна быть упомянута и последняя проблема: искажение в распределении бюджета из-за веса общественного мнения и лоббирования. Abelson поднял эту проблему в передовой статье в “Science” в 1990 г. [89]. Он отметил:

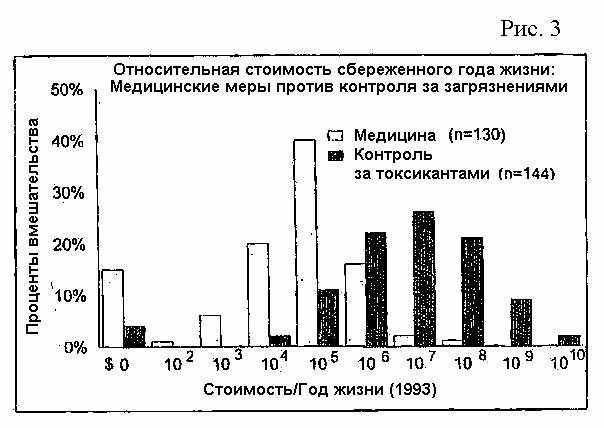

«Строгое регулирование и пугающая гласность привели общество к беспокойству и боязни химии (chemophobia)... Стоимость устранения фантомных опасностей будет исчисляться в сотнях миллиардов долларов с минимальной выгодой для человеческого здоровья. Тем временем реальные опасности не получают адекватного отношения. Это означает, что правительства промышленных стран тратят впустую огромные количества денег для получения очень ограниченных выгод для здоровья людей» [90]. Количество денег, которые потрачены, чтобы спасти жизнь, чрезвычайно увеличивается, когда имеют дело со стремящимися к нулю потерями (табл. 11). В то же время, намного меньшие суммы отпускаются для профилактической или лечебной медицины (табл. 12; рис. 3).

Таблица 11. Закон снижающейся отдачи (law of decreasing returns). Пример: очистка воды (химические и микробные загрязнения)*

| Степень очистки | Достигаемое снижение загрязнения, в % от исходного | Стоимость |

| Устранение 90% загрязнений Устранение 99% загрязнений Устранение 99,9% загрязнений | 90 9 (?) 0,9 | 1 100 10.000 |

* Если стоимость устранения 90% загрязнителей предполагается равной 1, то стоимость устранения последующего количества в 9% составляет приблизительно в сто раз бóльшую величину, а дальнейшее устранение 0,9% может быть бóльшим уже в тысячу раз. Дополнительная выгода для жизни через устранение 99,9 вместо 99 основана на существовании ЛБК, которая является очень гипотетической. Обратите внимание на возможное отрицательное последствие увеличения стоимости выше некоторого предела: снижение воды, используемой для гигиены.

Как указывает S. Breyer [91], начиная с этого времени [1990 г.] проблема еще усугубилась. Опасения населения подпитываются группами влияния, СМИ и политическими деятелями. Результат — порочный круг [91] (рис. 4).

В США Управление по охране окружающей среды тратит приблизительно 200 миллиардов долларов каждый год на борьбу против загрязнений. Недавно оценено, что лучшее распределение части этой суммы могло бы спасти приблизительно 60.000 жизней в год. Во Франции почти та же проблема. Количество денег, которые нация может уделить на охрану здоровья и предотвращение неблагоприятных воздействий, ограничено [90]. Надо, в соответствии с оценкой стоимости и выгоды любых шагов, сделать выбор [90, 91, 92]. Недостаток полезных для общества технологий и запрещение полезных изделий могут иметь вредные последствия. Сверхоценка неблагоприятных эффектов радиоактивности препятствует развитию ядерной энергетики и одобряет использование угля и топлива, сгорание которых производит канцерогенные вещества и стимулирует парниковый эффект. Таким образом, ископаемые топлива могут иметь вредные эффекты для здоровья в гораздо большей степени, чем таковые от ядерной энергетики [49, 93, 94, 95].

Таблица 12. Сравнительные затраты на один год продления жизни

| Предотвращение или прекращение: Приема алкоголя; Курения | от $1000 до $4000 |

| Медицинское обслуживание (США): Сердечно-сосудистые заболевания; Раки | $20.000 $50.000 |

| Профилактика дорожно-транспортных катастроф | от $40.000 до $80.000 |

| Токсические факторы окружающей среды* (в США) | $50.000.000* (от $150.000 до $1 миллиарда) |

* Реальные затраты могли бы быть выше (вероятная сверхоценка числа смертных случаев из-за низких концентраций токсических агентов). Для США рассчитано, что 60.000 жизней могли бы быть спасены через лучшее распределение ресурсов без любого увеличения в расходах (статистическая смертность).

Любая энергетическая политика способна привести к непредсказуемым последствиям. Например, политика экономии энергии, увеличивая ее стоимость, может поощрять индивидуумов к закрытию и герметизации окон. Таким образом, внутренняя концентрация радона и общее облучение людей, в частности, младенцев, имеют бóльшие последствия, чем меньшая стоимость энергии.

Эти примеры иллюстрируют, что слишком высокая оценка рисков химического или физического агента имеет последствия, которые должны быть приняты во внимание. Реалистическая оценка канцерогенного эффекта облучения в низких дозах имеет поэтому большую практическую, финансовую и научную значимость.

Иррациональные опасения вредны, потому что они увеличивают опасения людей, приводя к предубеждениям и неверным уклонам при распределении фондов. Опасения служат основой одобрения бóльшей власти бюрократии и ее более строгих инструкций, потому что опасения бюрократии обусловлены боязнью ответственности [91]. Роль научного сообщества должна заключаться в том, чтобы сообщать об известных фактах и о тех, которые являются сомнительными, отличать фактические и виртуальные риски и исправлять искаженную информацию. Когда информация попадает в соответствии с подсознательными опасениями или ожиданиями, то, вследствие веры, восприятие риска усиливается [95, 96]. Однако общественные реакции не иррациональны, и они не должны упускаться из виду. Они должны быть исследованы и поняты.