1 Проблема познаваемости мира в истории философии

| Вид материала | Документы |

Содержание2.4. Взаимоотношения эмпирического и теоретического уровней научного познания |

- «Проблема взаимоотношения человека и мира в социальной онтологии», 368.23kb.

- Темы рефератов диалектическая, метафизическая и креационистская модели развития мира, 52.45kb.

- Проблема жизни, смерти, бессмертия мира, человечества, человека в контексте истории, 302.24kb.

- Нп «сибирская ассоциация консультантов», 206.84kb.

- Вопросы к зачету по курсу «история философии в украине», 20.13kb.

- Проблема реализма и основные концепции соотношения языка и реальности в аналитической, 579.92kb.

- Учебно-методический комплекс специального курса «Проблема человека в Древнегреческой, 209.13kb.

- Учебно-методический комплекс специального курса «Проблема человека в Древнегреческой, 256.77kb.

- Программа минимум кандидатского экзамена по специальности 09. 00. 03 «Истории философии», 494.66kb.

- Проблема следования правилу как проявление радикального эпистемологического скептицизма, 547.43kb.

феноменологической теории является термодинамика. Эта теория действительно описывает огромное множество явлений, подводя их под несколько общих закономерностей: первый закон термодинамики (сохранение энергии), второй закон (возрастания энтропии), третий закон (тепловая теорема Нернста). В наши дни неравновесная термодинамика формулирует четвертый закон (минимальность скорости возрастания энтропии). И в какой-то мере термодинамика объясняет эти единичные явления. Но это объяснение очень неполное, почему мы и называем ее феноменологической теорией. А объясняющей по отношению к термодинамике является статистическая физика или физическая кинетика, если речь идет о неравновесных процессах. Именно статистическая физика вскрывает причины данных явлений, рассматривая межатомные и межмолекулярные взаимодействия.

Обсуждая проблему феноменологических и объясняющих теорий, Гейзенберг отмечает существенную роль феноменологических теорий в развитии науки. Очень часто теоретическое развитие начинается именно с них, они становятся первой ступенью на пути создания более высоких объясняющих теорий.

Рассматривая проблему объяснения и взаимоотношение феноменологических и объясняющих теорий, мы обращались к не очень точному, во многом интуитивному понятию причины.

Но желательно было бы провести более четкую демаркацию между феноменологическими и объясняющими теориями. Это можно сделать, если обратить внимание на то, что практически все существующие теории содержат параметры, которые не определяются из самой теории, а находятся из условия соответствия теории и опыта. Такие параметры обычно называются подгоночными.

Так вот, если теория содержит мало таких подгоночных параметров, то мы считаем ее объясняющей. Если же таких параметров много, то теория квалифицируется как феноменологическая. Здесь сразу же возникает вопрос, а сколько это «мало» и сколько «много»? Я думаю, что лучше всего подходит то, что писал по этому вопросу Андрей Николаевич Колмогоров (1903-1987). Множество, система (соответственно число) считается малым, если количество возможных взаимных связей мало. Если же число таких взаимных связей велико, то множество, система считается большой. Если число элементов системы есть N, то число возможных взаимных связей есть N! Значит, система, для которой N! мало — проста, а система, для которой N! велико — сложна. Если N = 3, то N! = 6, и это мало. Если же N = 5, то N! = 120, и это много.

Применяя этот критерий Колмогорова к числу подгоночных параметров, можем сказать, что малое число их — это меньше или равно 3, а большое число — это больше или равно 5. И недаром Р. Фейнман говорил: «дайте мне шесть подгоночных параметров, и я заставлю мраморного слоника махать хоботом».

Так вот, именно наличие большого числа подгоночных параметров — больше четырех — заставляет нас квалифицировать теорию

83

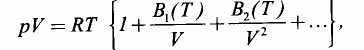

как феноменологическую. Особенно ясно это именно в термодинамике, которая содержит не просто подгоночные параметры, а целую подгоночну. функцию — уравнение состояния данной системы, которая не определяется внутри термодинамики, а задается опытом. Такая подгоночная функция — это не просто несколько, а бесконечно много параметров. Это особенно ясно, когда используется уравнение состояния в форме ряда по вириальным коэффициентам

где вириальные коэффициенты Blt B2, ... являются функциями температуры.

В термодинамике эти функции никак не определяются. В то же время статистическая физика позволяет находить вириальные коэффициенты на основе моделей межмолекулярного взаимодействия.

И вот сейчас самое время отметить, что различие между объясняющей и феноменологической теориями не абсолютно. Любая теория является феноменологической по отношению к более полной и сложной теории. Именно в рамках более полной теории удается теоретически определить те параметры, которые в старой теории были подгоночными.

Так, в физике элементарных частиц до конца 60-х годов рассматривались четыре типа взаимодействия, каждое из которых характеризовалось своим параметром (константой взаимодействия) — сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное. В конце 60-х годов была создана, а в 70-е годы получила признание единая теория электрослабого взаимодействия. И теперь вместо двух параметров — константы электромагнитного взаимодействия и константы слабого взаимодействия — есть одна константа электрослабого взаимодействия, расщепляющаяся на две. Но все физики уверены в том, что теория электрослабых взаимодействий является низкоэнергетической феноменологией будущей единой теории.

Я хочу обратить особое внимание на объясняющую функцию теории. Именно здесь происходит переход нашего познания от явления (феномена) к сущности, что является основной целью теоретического уровня научного познания.

Мы рассмотрели структуру и функции теории в научном познании. И теперь я хочу вернуться к проблеме, обсуждение которой мы опустили. Это проблема статуса теоретических объектов.

2.3.5. Проблема статуса теоретических объектов в научном познании

В параграфе, посвященном структуре научной теории, мы говорили о проблеме статуса теоретических объектов. Суть проблемы состоит в постановке вопроса о том, соответствует ли теоретическим объектам что-либо в реальности, являются ли они отображением реальности?

84

Источником проблемы является позиция, присущая второму позитивизму конца XIX — начала XX веков и неопозитивизму XX века. Характерной чертой этой позиции является ее резко выраженный эмпиризм. Можно даже сказать — ультраэмпиризм. Этот ультраэмпиризм состоит в том, что в качестве действительного знания рассматривается только эмпирическое знание. Теория же не считается «настоящим» знанием, а представляет собой лишь удобный способ описания, упорядочивания опытных данных, сокращенную форму записи большого массива опытных данных. Одним словом — инструмент. Такая точка зрения появилась еще во втором позитивизме и получила название «инструментализм».

Эта позиция была вполне воспринята неопозитивизмом (третьим позитивизмом) в 20-х — 50-х годах нашего века. В соответствии с этой точкой зрения теоретические объекты суть некоторые фикции, которым в реальности ничего не соответствует и которые могут быть безболезненно устранены. Иногда эта позиция доходит до утверждения, что допущение теоретических объектов вредно, что не только возможно, но и необходимо их устранить. Такую позицию еще раньше, в конце XIX — начале XX веков занимал Эрнст Мах (1838-1916), категорически отрицавший реальность атомов. Равным образом он отрицал и содержательность теоретического понятия массы. В своей известной книге «Механика» он утверждает, что «масса — всего лишь коэффициент пропорциональности между ускорением и силой», F=ma.

В неопозитивизме эта позиция получила продолжение в нескольких вариантах. Очень интересный представитель английской школы неопозитивизма Фрэнк Памплтон Рамсей (Рэмси) (1903-1930) выдвинул тезис о том, что все научное знание может быть представлено в форме логического выражения, содержащего только высказывания об опытных данных (протокольные предположения), связанные логическими связками «и», «или» и «не», и не. содержащего никаких теоретических терминов. То есть теоретические объекты оказываются полностью исключенными (элиминированными). Процедура такого исключения теоретических объектов получила название «Рамсей-элиминации теоретических терминов». В дальнейшем эта процедура была усовершенствована американским логиком В. Крейгом.

В несколько иной форме эта же идея была развита выдающимся представителем неопозитивизма Гансом Рейхенбахом (1891-1953). Рейхенбах считал теоретические объекты Фиктивными искусственными объектами, которые мы «вставляем» между наблюдаемыми явлениями, чтобы связать их при помощи удобной математической формулы. Он называл такие фиктивные объекты интерфеноменами (междуявлениями). Так, по Рейхенбаху, электрон — это типичный интерфеномен (вспомним Маха!), который мы встав-

85

ляем между, скажем, работой катодного узла и изображением на экране телевизора.

А английский неопозитивист Генри Маргенау называл теоретические объекты просто пустыми фишками. Легко видеть, что все это — разные выражения инструменталистского подхода.

Макс Борн в одной из своих работ, в которой он критиковал эту позицию, высказал следующее ироническое замечание: если кто-то выстрелил в другого человека и убил его, то пуля — это типичный интерфеномен, который мы вставляем между явлением выстрела и явлением смерти человека, чтобы связать их при помощи уравнений механики. И далее М. Борн продолжает: возьмем кристалл — это наблюдаемый феномен, растолчем его в мелкий песок, каждая песчинка — это наблюдаемый феномен, растолчем в очень тонкий порошок, (мелкие кусочки можно наблюдать в микроскоп), следовательно, это феномен, продолжим процесс раздробления, когда феномен перестанет быть феноменом и превратится в интерфеномен?

М. Борн абсолютно прав. Но он высказывает свою критику в виде иронического контрпримера. Я продолжу ее в форме методологического анализа. Прежде всего отметим, что исключение теоретических понятий приведет к распаду естествознания на несвязанные между собой серии опытных данных. Что связывает между собой явления динамики и гравитационные явления? — теоретическое понятие массы. Если его исключить, то они «распадутся». Допустим на минуту, следуя Э. Маху, что инертная масса — это только коэффициент пропорциональности между силой и ускорением. Тогда гравитационная масса — это только коэффициент между силой и 1/r2. Но почему эти коэффициенты одинаковы? Случайное совпадение? Чудо? Нет, физики настойчиво ищут ответ на этот вопрос, строя все более сложные теории. Именно теория может дать ответ. Да и сам Мах достаточно часто забывал о своем феноменализме, когда предлагал (правда, в очень предварительной нематематизированной форме) гипотезу о природе инертной массы, называемую «принципом Маха». «Принцип Маха» состоит в том, что инертная масса не есть «извечная» характеристика тела, а создается совокупным действием (реальным, а не фиктивным) на данное тело всех остальных тел во вселенной. Этот «принцип Маха» сыграл очень большую эвристическую роль в создании общей теории относительности и продолжает обсуждаться и в наше время в релятивистской космологии.

Так что именно теоретические объекты, а не логические связки создают единство науки.

Второй аспект проблемы состоит в том, что одним из основных путей развития науки является выдвижение гипотез о свойствах теоретических объектов. Но если теоретический объект есть всего лишь фиктивный, несуществующий объект, то какую гипотезу о не-

86

существующем объекте можно выдвинуть, кроме гипотезы о том, что его вообще нет?

Таким образом, исключение теоретических объектов «зарезает» развитие науки.

Все это является основанием для утверждения, что теоретические объекты есть не просто удобные фикции, а образы (приближенные, но именно образы) реально существующих объектов. Атомы все-таки существуют вопреки Эрнсту Маху, а электроны — вопреки Гансу Рейхенбаху.

2.4. Взаимоотношения эмпирического и теоретического уровней научного познания

Собственно говоря, вопрос о взаимоотношении эмпирического и теоретического уровней мы уже начали обсуждать, когда говорили о необходимости правил интерпретации в научной теории или когда обсуждали функции научной теории. В особенности в последнем разделе. По сути дела, все функции научной теории — описание, предсказание и объяснение — представляют собой именно взаимоотношение теоретического и эмпирического уровней. Но эти функции не исчерпывают всех аспектов взаимоотношения теоретического и эмпирического уровней, и мы рассмотрим и другие аспекты.

Мы говорили о том, что теоретический уровень является более высоким по отношению к эмпирическому. Это верно, поскольку именно на теоретическом уровне мы переходим от познания явления к познанию сущности.

Но есть и обратное отношение. Через эмпирический уровень осуществляется проверка теории, то есть эмпирический уровень является критериальным по отношению к теоретическому. Сама процедура проверки достаточно понятна. Мы получаем следствия из теории, интерпретируем их на основе системы правил интерпретации и сравниваем результат с реальными эмпирическими данными. В случае совпадения мы говорим о подтверждении теории, а в случае несовпадения — о ее опровержении.

В этой области мы встречаемся с двумя очень серьезными проблемами философии науки.

Первая проблема имеет логический характер. С позиций строгой логики правильность следствий не гарантирует правильности исходных посылок. Истинность не передается от следствий к посылкам. Поэтому, оставаясь в рамках строгой формальной логики, мы вообще не можем говорить о подтверждении теории, об ее истинности. Именно это обстоятельство послужило причиной того, что неопозитивистское направление в философии науки, которое отличалось крайней приверженностью к математической логике, к использованию формально-логических подходов, пришло к выводу, что нельзя

87

говорить о подтверждении, но только о вероятности подтверждения. И представители его даже пытались использовать формулы условной вероятности.

Следует заметить, что ложность передается от следствий к посылкам. Ложность следствий гарантирует ложность исходных посылок. Поэтому с позиций строгой логики возможным является опровержение. Именно на этом основывается концепция научного знания Карла Поппера.

Но вернемся к проблеме подтверждения теории. И вот здесь я высказываю тезис о том, что в проблеме подтверждения естествоиспытатели не считают себя связанными требованиями формальной логики. Совпадение следствий из теории с эмпирическими результатами, эмпирическими данными квалифицируется как показатель правильности (истинности) теории.

Это, в общем-то, неслучайно. Научное мышление логично. Но логичность эта не является формально-логической. Например, рассуждение по аналогии является логичным, но ни в какую формальную логику не укладывается.

Вообще, если неукоснительно следовать требованиям формальной логики, то саму логику обосновать нельзя. Для ее обоснования требуется содержательное, а не формальное мышление. Кроме того, я хочу напомнить, что в науке (да и не только в науке) мы имеем дело с приближенным знанием. А приближенное знание не укладывается ни в формальную двухзначную, ни в вероятностную логику. Поэтому естествоиспытатели не слишком считаются с некоторыми требованиями формальной логики. Несколько иронически мышление естествоиспытателей выражается следующей формулой: одно совпадение — это, может быть, и случайность, два совпадения — это уже не случайность, три совпадения — это закономерность.

Конечно, когда речь идет о подтверждении теории, всегда требуется подтверждение не одним опытным результатом, а большим массивом опытных данных. Один-два правильных результата может дать и неправильная (ложная) теория. Но когда речь идет о большом массиве правильных следствий, то естествоиспытатели говорят не о вероятности правильности, а просто о правильности. Тем более, что само понятие вероятности в данной ситуации довольно сомнительно.

Можно указать некоторую иерархию показателей правильности. Первый уровень — это успешное описание некоторой области явлений. Второй уровень — это успешное описание нескольких классов явлений, которые теория объединила в один общий класс. Третий уровень — успешное нетривиальное предсказание (нетривиальное, то есть предсказание явлений, которые мы еще не наблюдали, и которые не могут быть получены иначе, чем на основе теории). Чем выше уровень, тем надежнее проверка (подтверждение)

88

теории. Собственно говоря, уже второй уровень считается достаточным. Но, как правило, второй уровень обязательно сопровождается третьим.

Итак, мы со всей определенностью утверждаем, что теория подтверждается эмпирическим уровнем.

Но не надо забывать и о возможности опровержения. Теория может быть не только подтверждена, но и опровергнута. Первым, кто обратил внимание на фундаментальную роль опровергающих результатов, был Ф. Бэкон. Еще в самом начале XVII века (в 1620 г.) он писал в своем «Новом Органоне», что один опровергающий результат имеет большее значение, нежели многочисленные подтверждающие. В принципе это согласуется с логическим требованием, состоящим, как я уже вам говорил, в том, что ложность следствий гарантирует ложность посылок.

Но здесь есть очень любопытное обстоятельство. Историки и методологи науки довольно давно обратили внимание на довольно странное явление: далеко не всегда опровергнутая теория отбрасывается. Нельзя сказать, что это случается часто. Напротив, чаще всего опровергнутая теория таки отвергается. Но бывают случаи, когда ее и не отбрасывают. Почему так может быть? По моему мнению, это происходит в силу приближенности нашего знания (в том числе и научного). Я уже обращал ваше внимание на то, что понятие приближенного знания не укладывается ни в рамки формальной двухзначной логики, ни даже в рамки вероятностной логики. И поэтому строгое следование требованиям формальной логики в естествознании просто невозможно.

Приближенность знания означает, что каждая теория имеет какие-то границы применимости, внутри которых она верна и не вероятностно, а просто верна, но за пределами этих границ, она, конечно, неверна, ложна, а точнее говоря, неприменима. Обнаружение экспериментального опровержения при наличии большого числа подтверждающих эмпирических результатов может означать, что мы дошли до границ применимости. При этом в самой области применимости теория остается вполне верной.

Но есть и еще один аспект. Иногда теорию удается «подправить», не меняя кардинально ее содержание. Это достигается за счет введения дополнительных гипотез, которые хотя и не следуют из основного содержания теории, но и не меняют ее характера, скажем, в молекулярной физике мы можем точнее учесть межмолекулярное взаимодействие.

И вот тут мы встречаемся с еще одной проблемой, относящейся к общему вопросу о проверке — подтверждении или опровержении теории. Я имею в виду чрезвычайно широко известный и интенсивно дискутирующийся в философии науки тезис Дюгема-Куайна (Д-тезис). Д-тезис был сформулирован выдающимся представителем второ-

89

го позитивизма, крупным физиком П. Дюгемом в книге «Физическая теория, ее цель и строение», вышедшей в начале века. В дальнейшем он был разработан американским логиком Уиллардом ван Орманом Куайном (1908-2000) и очень интенсивно обсуждался в философии науки XX века.

Смысл Д-тезиса состоит в том, что любую теорию, даже неправильную, ложную, можно согласовать с опытными данными за счет введения дополнительных гипотез. При этом подразумевается, что эти дополнительные гипотезы не меняют кардинально содержания теории. Например, различные дополнительные гипотезы о свойствах эфира не меняют общей идеи эфирной электродинамики и оптики. Отметим, что Д-тезис имеет определенное рациональное содержание. Действительно, в науке достаточно часто трудности преодолеваются путем введения дополнительных гипотез. Однако если Д-тезис рассматривать как общее положение для науки в целом, а не для каких-то частных случаев, он представляется мне неверным и, более того, опасным для существования науки.

С точки зрения Д-тезиса никакую теорию нельзя опровергнуть, коль скоро любую теорию можно согласовать с опытными данными путем введения дополнительных гипотез. Но это означает, что никакую теорию нельзя и проверить. Т. е. само понятие проверки становится сомнительным. Легко видеть, что Д-тезис является по своей сути одним из выражений феноменалистической инструменталистской позиции: никакая теория не является ни правильной (истинной), ни неправильной (ложной) — любую можно согласовать с опытом. Теория является лишь удобным инструментом для описания опытных данных.

В философии науки Д-тезис обычно подвергают критике и отвергают на основе принципа простоты: наращивание одной за другой дополнительных гипотез нарушает простоту теории. Это совершенно верно, но я думаю, что критику Д-тезиса можно серьезно усилить, если использовать не только принцип простоты, но еще более мощный принцип системности. Я намерен отложить обсуждение этого вопроса на будущее. Дело в том, что один из разделов моего курса специально посвящен фундаментальным методологическим принципам научного познания. Именно в этом разделе будет изучаться принцип системности, и в нем я намерен дать более развернутое понимание содержания принципа и, в частности, его использования как орудия критики Д-тезиса.

А сейчас я просто скажу (а вас прошу мне поверить), что Д-тезис несостоятелен. Теорию можно (и нужно) проверять или опровергать путем ее соотнесения с эмпирическим уровнем.

Итак, теория проверяется — подтверждается или опровергается — путем ее соотнесения с эмпирическим уровнем, который является критериальным для теории.

90

Но эмпирический уровень является не только средством проверки теории. Эмпирический уровень, эмпирические данные (особенно новые) являются стимулирующим фактором для развития теоретического уровня и создания новых теорий. Более того, они не просто стимулируют развитие теоретического уровня, но и направляют развитие теории.

И опять мы встречаемся с проблемой философии науки. Действительно ли эмпирические данные, эксперимент стимулируют и направляют развитие теории? В философии науки достаточно распространены позиции, отрицающие это. Наиболее четко эта позиция была выражена Альбертом Эйнштейном. В одной из своих работ А. Эйнштейн высказал вполне правильный тезис о том, что нет логического пути от опыта к теории. Действительно, теория не есть логическая формула, связывающая между собой опытные данные. И мы это уже говорили, обсуждая «Рамсей-элиминацию теоретических терминов». Но далее А. Эйнштейн развивает это положение в том плане, что опытные данные не только не направляют, но даже не являются стимулом к развитию теории. По выражению А. Эйнштейна «теория является свободным творением человеческого разума» и только потом, будучи уже создана, проверяется экспериментом. В обоснование своей точки зрения А. Эйнштейн говорил (заметим — в 1935 г.), что опыт Майкельсона не сыграл сколько-нибудь заметной роли в процессе создания специальной теории относительности, и что он (Эйнштейн) не помнит даже, знал ли он об этом опыте вообще.

Что можно сказать по поводу этой позиции? Я надеюсь, что вы уже успели заметить, что я крайне редко опираюсь на мнения авторитетов. Но сейчас я сделаю исключение.

Я думаю, что все вы знаете известный афоризм: хорошая теория — это хорошо, но хороший эксперимент остается навсегда. Вы, если не помните сами, можете спросить: а кто это сказал? Я отвечаю — Петр Леонидович Капица (1894-1994). И я предвижу вашу реакцию: ну, П. Л. Капица это экспериментатор, и он защищает свои «классовые» интересы. Поэтому я хочу обратиться к другому авторитету, которого никак нельзя заподозрить в защите интересов экспериментаторов. Это Макс Борн, который, как вы несомненно знаете, никогда экспериментатором не был. М. Борн был в очень близких дружеских отношениях с А. Эйнштейном. Они постоянно переписывались, но при этом Борн все время полемизировал с А. Эйнштейном и в письмах, и в печатных работах. В основном эта полемика была связана с проблемами интерпретации квантовой механики, но в ней очень часто затрагивались и общеметодологические аспекты.

Так вот, обсуждая указанную позицию А. Эйнштейна по вопросу о происхождении теории, М. Борн писал, что теория не является результатом «спонтанного колебания человеческого мозга», ее создание стимулируется и направляется опытными данными.

91

Другой авторитет, на которого я хочу сослаться, также никогда не занимался экспериментом — это Поль Дирак. Хорошо известно, что он был большим поклонником идеи математической красоты в научном познании. Он посвятил этой идее немало очень красноречивых и интересных статей и высказываний. Фразу: «физический закон должен быть математически красивым» Дирак даже написал на стене одной из аудиторий Московского университета. Но вот в одной из своих работ, как раз посвященной идее математической красоты, в последнем абзаце П. Дирак пишет: «Но может случиться, что и этот (основанный на идее математической красоты — С. И.) путь не приведет к успеху. И тогда остается только одно — ждать появления нового Гейзенберга, который сумеет обобщить опытные данные и на основе этого обобщения построить теорию». Как бы ни был хорош путь, основанный на идее математической красоты, последним доводом (ultima ratio) остаются опытные данные — за ними последнее слово.

Я думаю, что и без ссылок на такие авторитеты, как М. Борн и П. Дирак, на основе знания физики и так ясно: опытные (экспериментальные) данные заставляют создавать и развивать новые теории и направляют это развитие.

Но есть и обратное отношение теории и эксперимента. Новая теория, делая предсказания, заставляет нас развивать эмпирический уровень. Любое предсказание, а особенно неожиданное, требует для своей проверки новых технических средств. Это заставляет нас (человечество) создавать эти средства, новые приборы и установки. С помощью этих приборов и установок получаются новые результаты; некоторые из них оказываются неожиданными и для самой теории, что требует уже развития теории. И так, видимо, до бесконечности. Таким образом, взаимоотношение эмпирического и теоретического уровней носит двухсторонний характер. В свете этого можно понять (но не согласиться!) сторонников позиции нераздельности теоретического и эмпирического уровней научного познания.

В заключение данной части я хочу остановиться на следующей проблеме.

В литературе довольно часто высказывается точка зрения, согласно которой любой эксперимент ставится «под какую-то теорию». Легко видеть, что это вариант концепции теоретической нагруженности эмпирических фактов, хотя, может быть, и несколько ослабленный. Я считаю эту точку зрения в принципе неверной. Я уже приводил пример с опытом Майкла Фарадея со свечей между полюсами магнита. Какая у него могла быть теория? Да никакой! М. Фарад ей просто хотел посмотреть: а что из этого выйдет? Не обнаружится ли какая-нибудь связь. Он мог ожидать чего угодно — что пламя свечи погаснет, что пламя разгорится, что пламя изменит свой цвет. Оказалось, что оно отклоняется. А сколько-нибудь внятная теория появилась много позже.

92

Мне приходилось слышать такое возражение: а вот это соображение «а вдруг есть какая-нибудь связь» и есть теория. Но я уже говорил, что тут нет никакой теории, а просто нормальная предпосылка эмпирического исследования. А назвать данное соображение «теорией» — или полное непонимание того, что такое теория (недомыслие), или крайне расширительная (а на самом деле мошенническая) трактовка слова «теория».

По этому поводу я хочу сказать, что эксперименты бывают проверочные, направленные на проверку (подтверждение или опровержение) какой-либо теории, а бывают поисковые. В жаргоне ученых они еще называются «дикими». Но вот что действительно правда, так это то, что в XX веке число таких «диких» экспериментов неуклонно падает. Многие авторы считают это явление бедой современной науки и связывают его с тем, что современный эксперимент — удовольствие очень дорогое (напомню, что установка UA-1, на которой были открыты W* и г0-бозоны, представляла собой сооружение размером 10 м х 10 м х 20 м, набитое регистрирующей аппаратурой, — и это не считая ускорителя 30 км длиной). Поэтому, чтобы получить разрешение на проведение какого-либо эксперимента и его финансирование, требуется очень подробное теоретическое обоснование.

Это совершенно верно. Действительно, прошли золотые времена, когда научный эксперимент был простым и недорогим. В Англии в конце прошлого и начале нашего века была «научная школа сургуча и веревки». Собственно говоря, не школа, а скорее убеждение, что экспериментатор должен уметь поставить свой опыт, пользуясь обрывком веревки, кусочком сургуча и собственными, простите, слюнями (чтобы приклеивать). Это, конечно, анекдот, но название «школа сургуча и веревки» все-таки было. Однако как я уже сказал, эти золотые времена прошли. И сейчас эксперимент действительно дорогое удовольствие.

Но я хочу обратить ваше внимание на то, что удорожание — усложнение современного эксперимента — это результат самого развития науки. Мы в своем познании далеко ушли от непосредственно наблюдаемых явлений первого порядка, и углубились в сложность микромира и в необъятность Вселенной — в явления высокого порядка.

Хочу еще отметить, что сейчас почти не осталось областей, в которых у нас нет предваряющего эксперимент, и весьма развитого теоретического знания.

Пожалуй, единственные области — это «экстрасенсология» и «уфология». Вот там «эксперименты» недорогие. Когда некто Ажажа изучает «энлонавтов», которые вылезают из «тарелок» (я слышал от своих аспирантов чудесное слово — УФЫРИ) и отличаются ростом — от 3 м до 1 м, причем маленькие — это, видимо, недокормленные, то тут,

93

действительно, теории даже не нужно. Но это, как вы сами понимаете, в шутку.

А всерьез, я еще раз повторяю, мы уже очень далеко продвинулись в нашем познании, и именно это является причиной сложности современного эксперимента.

На этом я заканчиваю часть курса, посвященную структуре научного знания, взаимоотношению эмпирического и теоретического уровней. Следующая часть будет посвящена методам научного познания.

3.