1 Проблема познаваемости мира в истории философии

| Вид материала | Документы |

Содержание1.5. Проблема абсолютности и относительности знания в истории философии и в науке 2.1. Вводное замечание 2.2. Эмпирический уровень научного познания и понятие «факт» |

- «Проблема взаимоотношения человека и мира в социальной онтологии», 368.23kb.

- Темы рефератов диалектическая, метафизическая и креационистская модели развития мира, 52.45kb.

- Проблема жизни, смерти, бессмертия мира, человечества, человека в контексте истории, 302.24kb.

- Нп «сибирская ассоциация консультантов», 206.84kb.

- Вопросы к зачету по курсу «история философии в украине», 20.13kb.

- Проблема реализма и основные концепции соотношения языка и реальности в аналитической, 579.92kb.

- Учебно-методический комплекс специального курса «Проблема человека в Древнегреческой, 209.13kb.

- Учебно-методический комплекс специального курса «Проблема человека в Древнегреческой, 256.77kb.

- Программа минимум кандидатского экзамена по специальности 09. 00. 03 «Истории философии», 494.66kb.

- Проблема следования правилу как проявление радикального эпистемологического скептицизма, 547.43kb.

1.5. Проблема абсолютности и относительности знания в истории философии и в науке

Последним из общефилософских вопросов, касающихся характера знания, является вопрос об абсолютности и относительности знания.

Эта проблема, так же как и многие другие, возникла еще в античную эпоху. В то время сложились две противоположные школы. Большинство мыслителей (представители ионийской школы, Демокрит, Платон, Аристотель) считали, что знание имеет абсолютный характер. Наиболее четко это проявилось в Аристотелевой логике с ее резким противопоставлением истинности и ложности. Истина является абсолютной, все, что не есть абсолютная истина, есть заблуждение.

В противовес этой позиции Протагор утверждал относительность любого знания. Если говорить на языке определений, то абсолютная истина — это знание об объекте, полное и всестороннее, охватывающее объект целиком, совершенно во всех его отношениях к другим объектам. Относительность же обозначает неполноту, несовершенность знания, невсеохватываемость его.

56

Как уже говорилось, большинство философов, начиная от античности и по крайней мере до XIX века, были, если так можно выразиться, «абсолютистами». Они считали, что истинное знание должно быть абсолютным. В противном случае оно и не знание вовсе, а заблуждение. Но при этом они полагали, что абсолютное знание достижимо. Их оппоненты также утверждали, что истинное знание должно быть абсолютным, но при этом они утверждали, что такое знание недостижимо. Любое знание может быть только относительно. Такая позиция имеет стандартное название — релятивизм.

Основной тезис релятивизма может быть сформулирован в виде очень яркого афоризма: мы никогда не располагаем истиной, а переходим от одного заблуждения к другому. Конечно, в такой обнаженной форме философский релятивизм выступает не часто. Примером такого открытого релятивиста является Ф. Ницше, и в наши дни — Томас Самюэл Кун (1922-1995) и Пол (Пауль) Фейерабенд (1924-1994). Но все-таки большинство авторов или стремятся как-то смягчить свой релятивизм или проводят его непоследовательно.

Здесь следует сделать замечание, вполне очевидное для любого физтеха, но отнюдь не очевидное для многих советских авторов. Нельзя смешивать философский релятивизм с физической теорией относительности (релятивистской физикой), созданной Альбертом Эйнштейном (1879-1955). А между тем в 20-х, 30-х и даже в 50-х годах огромное большинство советских философов-диаматчиков допускали такое смешение. Я сам помню, что, когда я учился на III курсе (1957/1958 учебный год), мы в курсе теоретической физики изучали специальную теорию относительности, а в тогдашних философских журналах печатались статьи с критикой «реакционного эйнштейни-анства». И только в 1959 году стали появляться статьи, где авторы говорили о различии релятивистской физики и философского релятивизма. Впрочем, и в наше время (начиная с 1991 года) выходит много «самодеятельных» публикаций с «критикой» теории относительности как проявления «физического идеализма».

Но вернемся к противостоянию «абсолютизма» и релятивизма. Как уже говорилось, большинство философов антифеноменалистского направления до XIX века в большей или меньшей мере относилось к абсолютистскому толку.

В XIX веке ситуация несколько изменилась и сразу в двух аспектах. С одной стороны, резкое противопоставление абсолютизма и релятивизма стало отвергаться в диалектических философских учениях (учении Гегеля), а затем в диалектическом материализме. Сразу хочу сказать, что аргументация гегельянцев представляется мне по меньшей мере странной. Они рассуждали так: абсолютность и относительность суть противоположности и, в силу закона единства противоположностей, должны быть едиными — абсолютность включает в себя момент относительности, а относительность включает в себя абсолютность. Но их вывод в целом верен.

57

Более содержательно все это выглядит в книге В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Ленин говорит о том, что наше знание в силу ограниченных возможностей и времени неполно и в силу этого относительно, но в развитии наше знание растет и асимптотически стремится к пределу, каковым является абсолютное знание. В интерпретации В. И. Ленина тезис о единстве абсолютности и относительности выглядит очень разумно. И это можно отметить как достоинство материалистической диалектики.

Но надо сказать, что в самом естествознании в течение XIX века вырабатывалось понятие, эквивалентное материалистическому варианту единства абсолютности и относительности знания, причем совершенно независимо от диалектики. Это понятие приближенности знания (в том числе и научного). Начало формирования этого понятия относится к началу XIX века, а может быть, и к концу XVIII века. И в начале XX века оно было вполне ясно всем естествоиспытателям. Я хочу отметить исключительную тонкость понятия «приближенное знание». Знание является приближенным, т. е. неполным, несовершенным, неточным. Но знание является приближенным к чему? Знание является приближенным к тому объекту, который мы изучаем. Оно является несовершенным и неполным, но все же отображением в нашем сознании самого объекта.

Понятие «приближенного знания» является настолько привычным для ученого XX века, что на него даже не обращают внимания. А между тем это понятие очень интересное. Заметим, что оно не очень укладывается в рамки формальной двухзначной логики. Действительно, приближенное знание является несовершенным и неполным. Следовательно, с точки зрения двухзначной логики его нужно квалифицировать как ложь. Но у кого, кроме самых оторванных от практики научного познания людей, хватит решимости назвать приближенное знание ложным? Такие люди есть, они пишут довольно много и часто, их писания пользуются даже популярностью. Но, за редчайшими исключениями, они имеют представления о науке крайне смутные, заимствованные из третьесортных популярных книжек, написанных не учеными, а журналистами, а то и вовсе из газет.

Итак, понятие приближенного знания плохо согласуется с обычной двухзначной логикой. Но его нельзя рассматривать и с позиций вероятностной логики. С какой вероятностью применима классическая механика к планетам, машинам и механизмам? С «вероятностью» единица. А к атомным явлениям? А тут оказывается, что вообще понятие вероятности неприемлемо.

Я не логик и не знаю, существует ли какая-нибудь неклассическая логика, в которой можно было бы формализовать понятие «приближенного знания» или «приближенной истины». Думаю (хотя, может быть, и ошибаюсь), что такой логики нет и, может быть, и в принципе не существует. Возможно, что с этим обстоятельством связано то, что ни одна область естествознания логически не формализована. Это не

58

значит, что попытки логических (я подчеркиваю логических) формализации бесполезны. Напротив, они часто дают ценные и интересные результаты. Но именно отдельные результаты. Полностью логически формализованных конструкций в науке нет! С этой проблемой, а именно с тем, что научное знание и научное познание не полностью логицизированы, нам еще придется встречаться в данном курсе.

Таким образом, мы можем утверждать, что понятие приближенности знания заменило прежний абсолютизм. Но релятивизм вполне сохранился. В настоящее время релятивистское отношение к теориям проявляется в различных феноменалистических концепциях (Бас Ван-Фраассен) и в еще более широком аспекте — по отношению к научному знанию вообще в некоторых постпозитивистских произведениях (Т. Кун, П. Фейерабенд).

Говоря о проблеме абсолютности и относительности знания или о конфронтации материализма и релятивизма, следует сделать очень важное замечание. Во многих современных работах можно найти резкое противопоставление неклассической (и даже пост-неклассической) науки классической. Причем очень часто утверждается, что классическая наука считала научное знание абсолютно точным, тогда как неклассическая наука не связывает себя такой претензией (Б. Ван-Фраассен), что привело к изменению метода науки. Я думаю, что это утверждение есть результат глубокого невежества или сознательного вранья (а может быть, того и другого вместе).

Понимание неполноты нашего знания существовало, по крайней мере, у Пьера Симона Лапласа (1749-1827). Да, представители механистического материализма считали законы классической механики Ньютона абсолютно точными. Но никто из них не говорил о том, что нам в принципе могут быть известны начальные условия — координаты и скорости (импульсы) всех материальных частиц. Хорошо известна концепция абсолютной причинности Лапласа (лапласовский детерминизм), согласно которой все события в мире абсолютно предопределены взаимодействиями материальных частиц и их начальными параметрами. Т. е. в мире нет никакой случайности. Случайность П. Лаплас квалифицировал как меру нашего незнания всех взаимодействий и начальных параметров. Но это незнание вполне существенно, и П. Лаплас сам внес крупный вклад в разработку математической теории вероятностей. Одна из важнейших теорем этой теории носит название теоремы Муавра — Лапласа (Абрахам де Муавр (1667—1754)).

Но не только начальные состояния известны нам приближенно. Сами законы взаимодействия тоже известны не вполне точно. Обычно считали, что закон всемирного тяготения Ньютона очень точен, но и его пытались модифицировать, вводя поправки типа 1/r2+a (а<1) или 1/r2+1/rm (m>2) для объяснения аномалий в траектории планеты Меркурий. Что уж говорить о силах межмолекулярного взаимодействия на малых расстояниях. В этой области все механицисты понимали крайнюю неопределенность наших знаний.

59

И к началу XX века в прекрасной книге Пьера Мориса Мари Дюгема (Дюэма) (1861-1916) «Физическая теория, ее цель и строение» тезис о приближенном характере нашего знания был выдвинут со всей определенностью. Причем никаких изменений в методах научного познания не произошло, ученые бесспорно приняли это понимание и только некоторые, весьма далекие от науки авторы, вроде мистиков Елены Петровны Блаватской, Эдварда Карпентера и им подобных попытались извлечь из этого пользу.

Подводя итог всех предыдущих обсуждений, я хочу сказать, что в курсе я намерен защищать материалистическую (или, если хотите, реалистическую) теоретико-познавательную позицию.

1. Мир существует и обладает существенными характеристиками и законами независимо от нашей деятельности.

2. Мир познаваем, и мы в нашем познании выявляем законы его движения и его существенные черты. Это, конечно, метафизическая позиция.

3. Высшим уровнем познания мира является наука. Именно наука «узнает» сущность мира. Наука есть действительная метафизика нашего времени.

4. Научное познание определяется и создается научным методом.

Иначе говоря, я намерен отстаивать и развивать логико-методологическую концепцию науки.

2.

2.1. Вводное замечание

Ранее я уже говорил о том, что существуют два основных уровня развития познания — обыденное и научное. Причем научное представляет собой именно развитие от обыденного, его естественное продолжение, связанное с осознанием и развитием методов познавательной деятельности, созданием научного метода. Именно с того периода, когда было достаточно полно осознано значение и содержание научного метода, начинается именно наука (по моим представлениям, таким периодом является конец XVIII — начало XIX веков). При этом одним из существенных моментов, отделяющих обыденное знание от научного, является его (обыденного знания) бессистемность, случайность, обрывочность. Или, иначе говоря, бесструктурность. Научное знание является значительно более упорядоченным — структурированным. В структуре научного знания можно четко выделить два структурных уровня — эмпирический и теоретический.

Здесь мы сталкиваемся с одной из дискуссионных проблем философии науки. Существует весьма распространенная точка зрения, согласно которой разделение эмпирического и теоретического уровней некорректно. Эта позиция содержит ряд оттенков, каждый из которых имеет разную основу. Причем некоторые из таких оттенков могут рассматриваться весьма серьезно, тогда как другие являются, скорее, экстравагантными.

Но обратимся к нашему знанию о науке. Все мы так или иначе соприкасались с практикой научной деятельности. И каждый из нас легко различит: «Who is who?», т. е. кто является экспериментатором, а кто — теоретиком. И даже если обе эти стороны научной деятельности соединяются в одном ученом, как например в Энрико Ферми (1901—1954), то и тогда мы очень легко различаем, когда он экспериментатор, а когда — теоретик. Иначе говоря, мы интуитивно разделяем эмпирический и теоретический уровни научного познания. Но! Интуиция — дело хорошее, однако ее явно недостаточно, и нужно найти более четкий содержательный критерий различия эмпирического и теоретического уровней. Таким критерием может быть различие в характере содержания знания, получаемого на эмпирическом и теоретическом уровнях и, соответственно, в функциях, выполняемых эмпирическим и теоретическим уровнями во всей структуре научного познания.

61

2.2. Эмпирический уровень научного познания и понятие «факт»

Задачей (функцией) эмпирического уровня научного познания считается получение фактов.

В действительности задача эмпирического уровня несколько более сложная. В задачу эмпирического уровня научного познания входит получение простейших (элементарных) фактов, их первичная обработка, главным образом статистическая, и обобщение — получение обобщенных фактов. Наиболее важным классом обобщенных фактов являются эмпирические закономерности, хотя могут быть и другие.

Здесь мы подходим к важнейшему понятию эмпирического уровня — понятию факта. Что же такое факт? Мы очень часто, почти каждый день, употребляем это слово. Но хорошо ли мы осознаем его содержание? Я думаю, что не очень. Мы часто говорим «факт — вещь упрямая», и при этом мы подразумеваем, что факт — это то, что существует в действительности. Но мы столь же часто говорим «искажать факты», а как можно искажать действительность? Но искажение фактов все же существует. Значит, в содержании понятия факта есть что-то жесткое, «упрямое», от нас не зависящее, но есть и что-то, что позволяет факты искажать. Для того чтобы выявить это содержание, обратимся к примеру. Допустим, что под атмосферой Венеры или Юпитера находится нечто такое, о чем мы не знаем. Можно ли пользоваться этим как фактом? Очевидно, нельзя! Это значит, что для того, чтобы нечто стало фактом, мы должны об этом знать.

Иначе говоря, в понятии факта содержатся два аспекта — аспект действительного существования и аспект знания об этом существовании. Аспект существования в действительности создает жесткость и упрямость фактов. А аспект знания — возможность их искажения. То, что знание можно искажать, это мы хорошо знаем.

Я хочу предложить вашему вниманию следующее определение: факт — это элемент реальности, ставший достоянием нашего знания, или иначе: факт — это знание настолько достоверное, что мы можем отнести его к самой реальности. Обе эти формулировки эквивалентны, но в первом случае мы идем от реальности к знанию, а во втором — от знания к реальности. Я думаю, что именно в этом смысле ученые-естествоиспытатели употребляют это важнейшее понятие.

На данном этапе нашего курса мы встречаемся с очень дискуссионной проблемой философии науки. Я имею в виду концепцию теоретической нагруженности эмпирических фактов. Эта концепция исключительно широко распространена в философии науки. Она существует в разных формах — от довольно умеренных до крайних, и в той или иной степени ее придерживается большинство философов науки. Сразу скажу, что я принадлежу к меньшинству, составляющему оппозицию этой концепции.

62

Концепция теоретической нагруженности эмпирических фактов возникла и получила развитие в работах философов и методологов науки, составлявших оппозицию ортодоксальной позитивистской (или даже, скорее, неопозитивистской) концепции науки. Одним из первых таких оппозиционеров был Карл Раймунд Поппер (1902-1994). В дальнейшем эта позиция получила очень широкое распространение в постпозитивистской философии науки. Так, позиция исторической школы (или исторического направления) в философии науки, восходящая к идеям Т. Куна, безоговорочно основывается на этой концепции. В советской философии науки эта позиция разделялась «школой деятельности» и теми авторами, которые в большей или меньшей степени примыкали к идеям этой школы.

Я буду рассматривать эту концепцию в ее крайней форме. Суть концепции теоретической нагруженности эмпирических фактов состоит в том, что не существует фактов, не зависящих от теории (чистых фактов), и любой факт включает в себя некоторую теорию, он неотделим от теории.

С моей точки зрения, эта концепция неадекватна самому содержанию научного познания и опасна для науки. Согласно этой концепции становится очень проблематичной (если не сказать невозможной) проверка теории путем ее соотнесения с эмпирическими данными. Действительно, если содержание теории входит в содержание факта, то, сопоставляя теорию с фактами, мы, по сути дела, проверяем только внутреннюю согласованность теории, но никак не соответствие теории реальному миру. Выводом из такой позиции может быть только крайний релятивизм — утверждение безоговорочной относительности любых наших представлений. Именно этим отличается концепция Т. Куна, его последователей и единомышленников.

Авторы, принимающие концепцию теоретической нагруженности эмпирических фактов, но не желающие занимать крайне релятивистскую точку зрения, пытаются найти выход в том, что мы используем в теоретической нагрузке фактов одну теорию (скажем, механику), а проверяем с их помощью другую теорию (например, электродинамику).

Но, с моей точки зрения, такой подход проблемы не решает. При такой позиции мы проверяем не вторую теорию как отдельную теорию, а только согласованность первой и второй теории. В итоге мы опять приходим к тому же самому релятивизму. Крайним выражением такого релятивизма является позиция, согласно которой наука полностью зависит от исходных принятых положений. У нас с вами — европейская наука. Однако возможна и другая наука — китайская, японская, африканская, папуасская и т. д.

Практика показывает, что есть только одна наука — наука. Именно та наука, которая была создана европейской культурой. И лучшим примером тому является блестящая школа японской физики или плеяда китайских физиков в США.

63

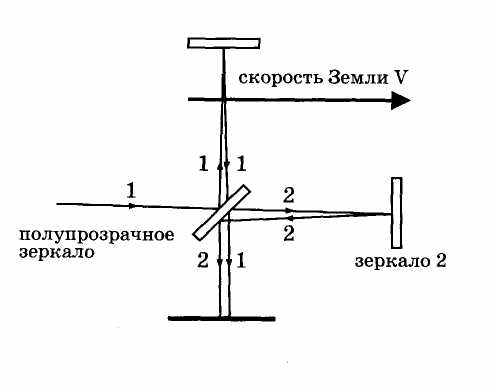

Однако концепция теоретической нагруженности фактов далеко не беспочвенна. Сторонники приводят в ее пользу немало аргументов. Рассмотрим один из наиболее часто встречающихся — опыт Майкельсона, которым был установлен факт отсутствия эфирного ветра. Схема опыта хорошо известна (рис. 1-1).

В этом опыте лучи 1 и 2 дают на экране интерференционную картину. Если установка движется через эфир (имеет место эфирный ветер), то при повороте на 90° по часовой стрелке должно произойти смещение интерференционных полос на некоторую рассчитанную величину. В опыте Майкельсона интерференционные линии на экране не сместились.

Строго говоря, речь должна идти не об отсутствии смещения, а о смещении «не больше чем на ...», причем это «не больше чем на ...» становится все меньше по мере улучшения качества установки. В современных опытах это «не больше чем на ...» соответствует максимально возможной скорости эфирного ветра 0,1 см/с. Поэтому мы в дальнейшем будем говорить об отсутствии смещения.

Итак, отсутствие смещения интерференционных полос удостоверяет факт отсутствия эфирного ветра.

Теперь обратите внимание, что в этот факт входит очень мощная теоретическая составляющая. Во-первых, темные и светлые полосы на экране интерпретируются как результат интерференции световых волн, то есть используется волновая теория света. Во-вторых, используются определенные представления о характере распространения света в пространстве между прозрачной пластинкой и зеркалами. Таким образом, факт отсутствия эфирного ветра действительно является теоретически нагруженным, причем очень сильно. Можно привести огромное множество подобных примеров из физики, особенно фи-

64

зики микромира. Все эти ситуации и являются основанием для концепции теоретической нагруженности эмпирических фактов.

Таким образом, с одной стороны, концепция теоретической нагруженности эмпирических фактов неадекватна самому содержанию науки. А с другой стороны, пример с опытом Майкельсона явно демонстрирует теоретическую нагруженность эмпирического факта. Так каков же выход из сложившейся противоречивой ситуации? Есть ли все-таки в фактах нечто твердое, «упрямое», что позволяет использовать их в качестве надежной опоры нашего научного знания? Я полагаю, что есть.

Сами сторонники концепций теоретической нагруженности говорят, что факт — это нечто вроде гантели, в которой соединено «нечто» и его теоретическая интерпретация, т.е. они признают существование некоторого «нечто». И вопрос состоит в том, можно ли это «нечто» отделить от теоретической интерпретации, рассматривать его независимо от интерпретации. Сторонники концепции теоретической нагруженности говорят, что нельзя. Я же утверждаю, что можно.

Обратимся к нашему классическому примеру — опыту Майкельсона. Есть ли в нем что-то, что не зависит ни от какой теоретической интерпретации? Да, есть! Этим инвариантом является констатация того, что темные и светлые полосы на экране не смещаются ни при каких поворотах установки. И эта констатация не зависит ни от какой теории.

Мне часто приходилось слышать возражения сторонников концепции теоретической нагруженности, что если бы у нас (у Майкельсона) не было бы теоретических предпосылок, то мы не заметили бы того, что произошло (точнее того, чего не произошло).

Ну, это еще вопрос, заметили бы или нет! Я убежден в том, что, если бы подвести к установке Майкельсона даже аборигена Новой Гвинеи или анекдотического чукчу и повертеть ее, а затем спросить, что изменилось при поворотах, то и папуас, и чукча сказали бы, что ничего не изменилось. А если бы какие-то изменения происходили, то каждый из них сказал бы — вот тут что-то сдвинулось.

Кроме того, опыт Майкельсона не показателен в данном отношении. Он ставился специально для того, чтобы проверить теорию эфирного ветра, которую ни папуас, ни чукча, конечно, не знают. Да и вообще у них нет понятия о научном познании. Поэтому давайте оставим в покое чукчу и обратимся к действиям ученого-естествоиспытателя. Какие теоретические нагрузки были у Майкла Фарадея (1791-1867), когда он поместил пламя свечи между полюсами магнита и наблюдал отклонение пламени? Да никаких! Знание о том, что в пламени идет поток ионов, отклоняемых силой Лоренца, появилось намного позже. Так, может быть, отклонение пламени в опыте Фарадея не факт? Конечно же, факт.

Или приведем другой, теперь уже гипотетический, пример. Рассмотрим химика прошлого века, который изучает какую-нибудь ре-

65

акцию, а потом думает: а подвергну-ка я эту реакцию какому-нибудь воздействию. И начинает освещать объем, где происходит реакция, светом, помещать его в электростатическое или магнитное поле. При этом он констатирует ускорение реакции. Какая здесь «теоретическая нагруженность»? И опять ответ — никакой! Кстати, именно так в прошлом веке были сделаны многие открытия: фотохимические реакции, рентгеновские лучи, радиоактивность и очень многое другое.

В ответ на мои контрпримеры мне снова приходилось слышать возражения двух типов.

Первое состоит в том, что значение, смысл этих фактов нельзя понять вне некоторых теоретических представлений. Согласен. Смысл или, правильнее сказать, объяснение фактов — это дело именно теории. И об этом мы еще будем говорить, когда будем обсуждать функции теории в научном познании. Но! Оттого что мы не имеем объяснения, разве факт перестает быть фактом? Разве это не есть знание? Конечно же, это факт — фактуальное знание, причем именно научное.

Здесь я вынужден несколько отвлечься от рассмотрения проблемы теоретической нагруженности эмпирических фактов и обратиться к вопросу об общем понятии научности. В приведенном возражении, как, впрочем, и во всей концепции теоретической нагруженности, явно просматривается позиция, согласно которой научность определяется наличием теории. Мне достаточно часто приходилось выслушивать утверждение: ну какая же в ваших примерах наука? — это сплошная эмпирия! Здесь откровенно выражена «теоретистская» позиция в понимании науки. Кстати, к этой позиции очень близка позиция Т. Куна, в которой наукообразующим фактором считается «парадигма».

С моей точки зрения, такая позиция неверна. Наука создается не наличием «парадигмы» или теоретического уровня, а применением научного метода. И если мы имеем дело с эмпирическим знанием, полученным при помощи научного метода, то оно — научное, независимо от того, есть теоретическое объяснение или его нет. Напомню, что очень важные компоненты научного знания были сначала получены именно как эмпирические результаты, и только потом, иногда через полвека, было найдено их теоретическое объяснение. Главным образом это эмпирические закономерности (обобщенные факты), многие из которых имеют фундаментальное, можно сказать, эпохальное значение в развитии научного знания.

Примером такого фундаментального эмпирического результата является Периодическая таблица элементов. Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907) сделал свое открытие в 1871 г. именно как открытие эмпирической связи между химическими характеристиками элементов и атомным весом, и никаких теоретических предпосылок у него не было. Только в 1912—1913 гг. выяснилось, что связь эта не с атомным весом, а с зарядом ядра. И, наконец, только в 20-х годах,

66

после открытия квантовой механики и принципа Паули стало ясно, что периодическая природа химических свойств связана со спецификой заполнения электронных оболочек, т. е. получено теоретическое объяснение. Так что же, периодическая система элементов до начала 20-х годов была ненаучным результатом? Утверждать такое способен лишь круглый невежда, знакомый с наукой по третьесортным популярным книжкам, или человек, сознательно эпатирующий читателей. Что лучше или что хуже — судите сами.

Но вернемся к проблеме теоретической нагруженности. Еще одно возражение, которое мне приходилось встречать, состоит в том, что теоретическая нагруженность проявляется в постановке вопроса: а вдруг между характером исследуемого явления и каким-то другим явлением есть связь? Что сказать по поводу такой позиции? Я думаю, что она сознательно (мошеннически-сознательно) или неосознанно основана на многозначности термина «теория». В самом широком смысле термином «теория» обозначается любое рациональное мышление. В этом смысле соображение «а вдруг есть связь? » можно назвать «теорией», но только когда речь идет не о философии науки. В этом смысле даже первобытные люди умели находить в природе связи и как-то экстраполировать их, значит, и у них была «теория». Но это никак не уместно в философии науки. Соображение «а вдруг между этим и каким-то другим явлением есть связь» теорией не является. Это стандартный способ эмпирического уровня познания. Так мыслит любой экспериментатор, и этот тезис не зависит ни от какой теории.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что существуют эмпирические факты, не зависящие ни от какой теории — чистые факты, голые факты. И в то же время существует теоретическая нагруженность многих фактов научного знания.

Для того чтобы совместить оба эти тезиса, я предлагаю вашему вниманию следующую позицию. Существуют факты, не зависящие ни от какой теории и не включающие в себя никакой теоретической нагруженности. Я называю их первичными фактами. Эти первичные факты подвергаются интерпретации на основе каких-либо теоретических представлений, и таким образом получаются теоретически интерпретированные вторичные факты. Вторичные факты в свою очередь подвергаются теоретической интерпретации, и появляются третичные факты. И так далее.

Таким образом, в науке мы имеем иерархически организованную систему фактов, начиная от первичных, затем вторичных и далее до факторов весьма высокого порядка. Так, в физике микромира мы имеем дело, по моим оценкам, с фактами пятого-восьмого порядков. Точнее трудно сказать, т. к. вопрос о порядке таких фактов, как существование кварков, глюонов, W* и Z0 - бозонов требует специального анализа.

В предлагаемой позиции именно наличие первичных фактов, не зависящих ни от какой теории, образует основу жесткости, «упря-мости» всей иерархической структуры, ее устойчивости. При этом

67

достоверность вторичных фактов и фактов более высокого порядка существенно зависит от надежности, правильности теорий, на основе которых они получаются.

И здесь мы встречаемся с интересным моментом современного состояния науки — естествоиспытатели (физики) оперируют с вторичными и фактами более высокого порядка, как если бы они были первичными, «забывая» при этом об их сложном происхождении. Как правило, никаких затруднений здесь не встречается. Это служит хорошим основанием утверждать правильность теорий, используемых в интерпретационных процедурах. Но иногда бывают и исключения, к которым мы вернемся позже.

А сейчас продолжим обсуждение первичных фактов. Первичные факты — это то, что мы можем воспринимать непосредственно при помощи наших органов чувств (отклонение пламени в опыте Фарадея со свечей, отсутствие смещений интерференционных полос в опыте Майкельсона, резкое увеличение скорости реакции, стимулируемое светом и т. д.). Однако человеческие органы чувств — не очень совершенный прибор, и эксперименты, проводимые с их помощью, неточны. Напомню, что было время, когда температуру измеряли, трогая предмет рукой или, если температура очень высока, приближая к предмету щеку, а силу тока оценивали по тому, как кончики проволоки щиплют язык. В этих ситуациях сам первичный факт оказывался часто сомнительным. Поэтому в современной науке (начиная даже с XVII в.) стремятся довести первичный факт до элементарной простейшей формы.

Такой формой, видимо, надо считать факт наличия или отсутствия меток и факт совпадения или несовпадения меток.

Например, при измерении невысоких температур такими метками являются конец столбика рабочей жидкости и черточки на шкале. Имеются в виду именно черточки, обозначенные в произвольном порядке, скажем, буквами а, Ь, с ... Я не говорю о градуировке шкалы, которая требует уже каких-то предположений. При измерении тока метками являются стрелка амперметра и черточки на шкале. И опять же, градуировка шкалы амперметра требует использования теории работы амперметра. В физике микромира первичными фактами являются полоски в камере Вильсона (или какой-нибудь другой — пузырьковой, искровой и т. п.) и вспышки на экране сцинтилятора (был такой предшественник черенковских счетчиков). Эти метки или есть, или их нет, и никакая теория здесь ни при чем. А эти метки мы уже интерпретируем как следы, оставленные частицами, на основе некоторых (и довольно сложных) теоретических представлений. Затем начинает разворачиваться цепочка теоретических интерпретаций, приводящая к таким сложным фактам, как реакции частиц, резонансные частицы, кварки и глюоны, W* и Z0-бозоны.

Но вернемся к вопросу о способе оперирования фактами высокого порядка в науке. Я уже говорил, что физики оперируют фактами высокого порядка так же, как будто они являются фактами первого

68

порядка, и обычно это ни к каким затруднениям не приводит. Однако иногда возникают ситуации, когда это может оказаться ошибочным, и тогда необходима проверка всей цепочки интерпретаций вплоть до первичных фактов. Такие ситуации возникают, когда появляется очень неожиданный факт высокого порядка. И при этом иногда выясняется, что такое открытие является ложным.

Приведу пример. Где-то в конце 80-х — начале 90-х годов появилось сообщение о получении «холодной термоядерной реакции». Конечно, выражение «холодная термоядерная реакция» — нонсенс. Правильно говорить: реакция слияния ядер при низких температурах, но жаргонное выражение — именно «холодный термояд». Эта реакция якобы наблюдалась при электролизе сверхтяжелой (тритированной) воды на палладиевых электродах, очень интенсивно поглощающих водород (тритий). И это сообщение вроде бы подтверждалось другими исследователями. Но... после тщательной проверки оказалось, что никакого «холодного термояда» нет, и «открытие» было закрыто. Любопытно то, что в основе этого «открытия» лежали вполне корректно наблюдаемые первичные факты, но их интерпретация как «холодного термояда» оказалась неверной. Т. е. пришлось пройти по всей цепочке интерпретаций до первичных фактов и найти, где оказался «разрыв» в ней. Нередко такие ситуации возникают в физике элементарных частиц, когда появляются неожиданные резонансы, а потом выясняется, что ничего не было. Физики в таком случае используют жаргонное выражение: «эффект рассосался». Но в целом такие ситуации возникают не часто и фактами высокого порядка можно пользоваться достаточно уверенно.

Итак, в науке мы имеем дело с иерархически организованной системой фактов разного уровня, в которой все высшие уровни, начиная со второго, действительно опосредованы теорией. Но в основе этой иерархии лежат первичные факты, не зависящие ни от какой теории. Именно они придают всей системе устойчивость и сообщают фактам любого высшего уровня жесткость, «упрямость» и надежность.

Теперь мы можем снова вернуться к общей характеристике эмпирического уровня научного познания. Задачей, функцией эмпирического уровня является получение фактов (независимо от того, какого они уровня), их элементарная обработка и обобщение — получение эмпирических зависимостей, закономерностей.

Я хочу отметить, что эмпирическое знание, полученное на основе научного метода, является в подлинном смысле слова научным знанием. Эмпирическое знание, в особенности знание эмпирических закономерностей, позволяет реализовать одну из важнейших функций научного знания — предсказание.

Правда, предсказательные возможности эмпирических законов довольно ограничены. В основном они хорошо работают в случае интерполяции. В тех случаях, когда в наших знаниях есть «пробелы» в области, охватываемой эмпирическим законом, мы довольно на-

69

дежно предсказываем, что имеет место в этих «пробелах». Именно так Д. И. Менделеев предсказал свойства еще не открытых элементов на основе своей таблицы.

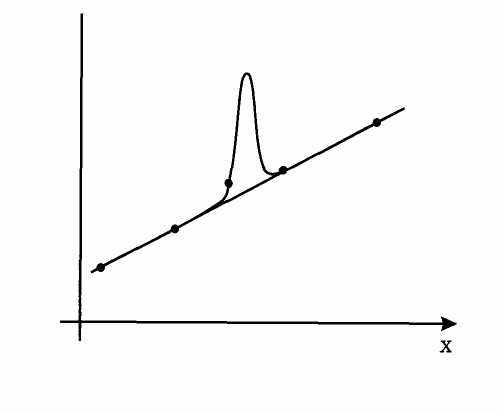

Конечно, и в этом случае могут случиться неувязки. Характер такой возможной неувязки изображен на рис. 1-2.

Ay

Рис. 1-2. Непригодность линейной интерполяции при наличии узкого резонансного пика

Здесь сплошной линией изображена точная зависимость у от х, а точки — экспериментальные данные, на основе которых может быть сформулирована линейная эмпирическая зависимость у от х: у = а + bх. Легко видеть, как при интерполяции мы можем пропустить узкий резонансный пик. Но это случается редко и, как правило, интерполяция работает хорошо.

Значительно хуже дело обстоит с экстраполяцией в области, для которых нет эмпирических данных. В этих случаях экстраполяция оказывается очень ненадежной. Хотя попытки экстраполяции могут рассматриваться как вполне добротная гипотеза (о гипотезах мы будем говорить позже).

Несмотря на всю важность и все достоинства эмпирического уровня научного знания, мы все-таки всегда рассматриваем его как первый и низший уровень. Следующим, более высоким уровнем является теоретический уровень научного знания. Эмпирический уровень научного знания носит явно феноменальный характер. Он относится к явлениям и не вскрывает сущности. Даже эмпирические закономерности не имеют сущностного характера. И только на теоретическом уровне мы переходим от познания явлений (феноменов) к познанию сущности.

Здесь мы снова обратились к классическим философским понятиям явления и сущности.

70

Традиционное содержание этих понятий состояло в следующем: явление — это то, что мы можем воспринимать непосредственно нашими органами чувств, то, что нам является; сущность же есть нечто такое, что не содержится в явлении непосредственно, то, что за этим явлением скрыто и может быть установлено не при помощи чувств, а при помощи разума. К сущностному уровню относятся и причинные связи, и фундаментальные (не смешивайте с эмпирическими) законы.

Следует сделать два замечания. Первое: в настоящее время мы относим к классу явлений факты не только первого, но и более высоких порядков. И то, что мы сейчас называем явлением, мыслителям и естествоиспытателям прошлого показалось бы почти невозможной, непостижимой сущностью. И сейчас, оперируя фактом n-го порядка, мы называем сущностью нечто выходящее в (n+1)-й порядок. Второе замечание состоит в том, что мы часто называем явлением то, что имеет место в природе — явление природы. В этом смысле слово «явление» не относится к проблеме взаимоотношения явление — сущность и представляет собой другое слово для обозначения реальности. Ничего удивительного в этой многозначности нет. Очень многие слова неоднозначны. Надо только не смешивать разные значения. И я надеюсь, что после сделанного замечания читатели сами будут понимать из контекста, какое значение имеется в виду в данном месте.

Итак, эмпирическое знание дает нам только знание явлений, феноменальное знание. Но этот уровень не удовлетворяет человечество. Люди стремятся выйти за феноменальный уровень и проникнуть в сущность.

Я не знаю, почему и как у людей возникло это странное свойство (конечно же, я имею в виду не каждого человека как индивида, а именно человечество), но оно есть. Именно это свойство людей обусловливает необходимость перехода от эмпирического уровня научного знания к более высокому — теоретическому.