Учебное пособие по курсам "Мировая экономика", Междунар

| Вид материала | Учебное пособие |

- Учебное пособие по курсам «Экономика отрасли» и "Инвестиционный менеджмент" для студентов, 4819.39kb.

- Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «мировая экономика», 45.33kb.

- Учебное пособие для студентов специальности «Мировая экономика» Москва 2006, 1214.81kb.

- Международная экономика: в 2 ч. Ч. 1: Учеб пособие для вузов по спец. "Мировая эконом., 65.43kb.

- Юрий Михайлович Зверев мировая экономика и международные экономические отношения учебное, 1441.13kb.

- Учебное пособие Белгород 2009 ббк 67. 3 И 90 Печатается по решению, 1280.05kb.

- Задачи Глава Стоимость валюты и валютный курс 40 Валютный курс и его разновидности, 60.34kb.

- Мировая экономика, 480.25kb.

- П. В. Сергеев мировая экономика Учебное пособие, 2941.74kb.

- П. В. Сергеев мировая экономика учебное пособие, 3014.87kb.

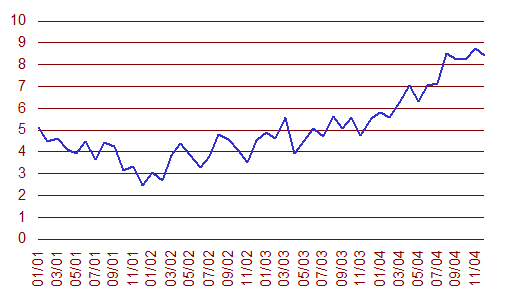

Сальдо торгового баланса России

(млрд.долл.)

Крупнейшими объектами российского экспорта являются нефть и природный газ: доля сырой нефти составляет 32%, природного газа 12,3%, нефтепродуктов 10,3% общего объема экспорта (данные на 2004г), что составляет почти половину всего объема экспорта. Такая ситуация характерна для развивающихся стран, а экспорт машин, оборудования и транспортных средств составляет лишь 6,75%(2004г.).

В целом, товарная структура экспорта России представлена в таблице приложения.

В товарной структуре импорта, наоборот, преобладают машины и оборудование, удельный вес которых составляет 38%. Одежда и обувь (1%), продукты питания.

^ Внешнеторговая политика - представляет собой систему мероприятий, направленных на защиту внутреннего рынка или на стимулирование роста объема внешней торговли, изменения ее структуры и направления товарных потоков.

Существуют две системы внешнеторговой политики - протекционизм и свободная торговля, или ее либерализация.

Протекционизм характеризуется введением высоких таможенных пошлин на импортные товары. К этим пошлинам, ограничивающим ввоз иностранных товаров, нередко присоединяются экспортные премии, поощряющие вывоз товаров.

^ Свободная торговля - это свободный, беспошлинный или облагаемый лишь незначительными пошлинами ввоз товаров.

Для различных стадий исторического развития общества характерны различные системы внешнеторговой политики.

В период первоначального накопления капитала типичной системой внешнеторговой политики был протекционизм. Высокими ввозными пошлинами на промышленные товары отечественная промышленность ограждалась от иностранной конкуренции, а предприниматели ускоренными темпами осуществляли накопление капитала.

После промышленного переворота Англия стала «промышленной мастерской мира» и могла не опасаться иностранной конкуренции. Это побудило английское правительство отказаться от протекционизма и перейти к свободной торговле. Вслед за Англией в 50-60-е годы XIX в. поворот от протекционизма к свободной торговле стал совершаться и в других странах.

В XX в. внешнеторговая политика существенно изменилась: типичной формой ее является сейчас протекционизм, имеющий, однако, уже не тот характер и назначение, которые ему были свойственны в эпоху первоначального накопления капитала.

Из обширного комплекса современных проблем внешнеторговой политики выделяются такие узловые вопросы, как общая тенденция к либерализации внешнеторгового обмена и эволюция внешнеторговой политики промышленно развитых государств по отношению к развивающимся странам.

Под политикой либерализации торговли понимается весь комплекс государственных мероприятий по регулированию внутренней экономики и внешних связей для содействия внешнеторговому обороту и снижения таможенных и иных барьеров.

Элементы либерализации внешней торговли существовали и ранее (например, до 2-ой Мировой войны в виде политики свободной торговли). Однако современная либерализация обладает рядом существенных отличий.

Во 1-х, значительно расширена сфера регулирующих мероприятий, которые вышли за пределы лишь тарифной политики и охватывают практически все отрасли хозяйственной жизни, сложнее и разветвленнее стал ее механизм.

Во 2-х, возросла роль согласованных международных действий различных стран по либерализации внешнеторгового обмена.

В 3-х, несмотря на вспышки торговых войн, удалось добиться долговременного и ощутимого снижения общего уровня помех развитию внешней торговли.

^ Основных успехов политика либерализации достигла в области таможенных пошлин, что объясняется следующими обстоятельствами:

- Исторически таможенные тарифы олицетворяют регулирующую функцию государства во внешней торговле, а их уровень является главным критерием торгово-политического режима.

- Пошлины наиболее существенны по сравнению с другими внешнеторговыми барьерами.

- Таможенные тарифы являются основным унифицированным элементом торговой политики всех стран, что облегчает достижение договоренности об их взаимном снижении.

Эти особенности таможенных пошлин во многом определили формы согласованных международных мероприятий по либерализации торговли.

Классификация таможенных пошлин

^ По способу взимания:

- адвалорные – начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров (Например, 20 % от таможенной стоимости). Последняя складывается из цены экспортера + все внутренние налоги на данный импортный товар./акцизы, НДС, налог на продажу/

- специфические – начисляются в установленном размере за единицу облагаемого товара.

- комбинированные – сочетают оба названных вида таможенного обложения.

Сильной стороной адвалорных пошлин является то, что они поддерживают одинаковый уровень внутреннего рынка независимо от колебаний цен на товар, изменяются лишь доходы бюджета. Слабой – необходимость таможенной оценки стоимости товара, которая может колебаться в зависимости от многих факторов, таких, как обменный курс валюты, уровень инфляции, уровень внутреннего налогообложения.

Специфические пошлины обычно накладываются на стандартизированные товары и имеют неоспоримое преимущество, поскольку просты в администрировании и в большинстве случаев не оставляют надежды для злоупотреблений таможенных органов. Однако уровень таможенной защиты внутреннего рынка сильно зависит от колебания цены товара. Например, когда импортные цены возрастают, уровень защиты падает. Но, с другой стороны, во время экономического спада и падения импортных цен специфический тариф увеличивает уровень защиты национальных производителей.

^ По объекту обложения:

- Импортные – накладываются на импортируемые для данной страны товары. Являются преимущественной формой пошлин, применяемой всеми странами мира для защиты национальных производителей от иностранной конкуренции.

- Экспортные – пошлины, которые накладываются на экспортные товары при выпуске их за пределы таможенной территории государства. Применяются в случае большой разницы внутренних и мировых цен на экспортируемый товар.

- Транзитные – пошлины, которые накладываются на товары, перевозимые транзитом через территорию данной страны. Встречаются крайне редко и используются как средство торговой войны.

По характеру:

- сезонные – пошлины, которые применяются для оперативного регулирования международной торговли продукцией сезонного характера, прежде всего, сельскохозяйственной.

- антидемпинговые – пошлины, которые применяются в случае ввоза на территорию страны товаров по цене более низкой, чем их нормальная цена в экспортирующей стране, если такой импорт наносит ущерб местным производителям подобных товаров либо препятствует организации и расширению национального производства таких товаров.

- компенсационные – пошлины, накладываемые на импорт тех товаров, при производстве которых прямо или косвенно использовались субсидии, наносящие ущерб производителям аналогичной продукции в импортирующей стране.

^ По типам ставок:

- постоянные – таможенный тариф, ставки которого единовременно установлены властями и не могут изменяться в зависимости от ситуации.

- переменные - таможенный тариф, ставки которого могут изменяться в установленных органами государственной власти случаях.

По способу вычисления:

- номинальные – тарифные ставки, указанные в таможенном тарифе.

- эффективные – реальный уровень таможенных пошлин на конечные товары, вычисленные с учетом уровня пошлин, наложенных на импортные узлы и детали этих товаров.

Сам характер таможенных тарифов обуславливает их либерализацию на широкой международной основе. С этим связано создание соответствующего международного института - Генерального соглашения (ассоциации) по тарифам и торговле (ГАТТ), по линии которого проходили многосторонние переговоры о снижении внешнеторговых барьеров, в первую очередь таможенных пошлин. ГАТТ было подписано в Женеве 30 октября 1947г., но начало действовать с 1949г. В настоящее время членами ГАТТ являются 130 стран, еще 27 стран применяют правила ГАТТ и 6 стран ведут переговоры о присоединении. На долю этих стран приходится около 90% мирового объема торговли.

^ В основе правового механизма ГАТТ лежат следующие принципы:

- Не дискриминация в торговле, что обеспечивается:

с одной стороны - принципом наибольшего благоприятствования в отношении экспортных, импортных, транзитных операций и связанных с ними таможенных пошлин и сборов;

с другой стороны - национальным режимом, т.е. уравниванием в правах товаров импортного и отечественного производства применительно к внутренним налогам и сборам.

- Использование преимущественно тарифных средств защиты национального рынка, а не количественных ограничений или аналогичных мер;

- Прогрессивное снижение таможенных тарифов в ходе периодически проводимых раундов многосторонних торговых переговоров и их юридическое оформление на обусловленном уровне;

- Взаимность в предоставлении торгово-политических уступок;

- разрешение торговых споров проведением консультаций и переговоров, а в случае невозможности достижения согласия - расследование споров в специально создаваемых третейских группах, решения которых обязательны для договаривающихся сторон ГАТТ.

За годы существования ГАТТ было проведено несколько раундов многосторонних торговых переговоров, в результате которых средневзвешенный уровень импортных таможенных тарифов промышленно развитых стран понизился с 40-50% в конце 40-х г.г. до 5% в настоящее время.

Однако одновременно со снижением таможенных тарифов все более заметными в мировой экономике становились нетарифные ограничения, т.е. различного рода административные меры, затруднявшие доступ иностранных товаров на внутренний рынок.

По этой причине в ходе так называемого «токийского» раунда (1973-1979г.г.) сфера регулирования ГАТТ была значительно расширена и уточнена в результате заключения отдельных соглашений, регламентирующих вопросы правил таможенной оценки, технических барьеров в торговле, лицензирование импорта и др.

Принципиально новым явлением в деятельности ГАТТ стал начавшийся в 1986г. и завершившийся в 1994г. «уругвайский» раунд многосторонних торговых переговоров.

Среди дискуссионных вопросов обсуждались: национальная практика стран-членов в торговле услугами (банковское дело, страхование, туризм, телекоммуникации), торговые аспекты интеллектуальной собственности и иностранных инвестиций.

В связи с переходом к рыночным отношениям и развитием внешнеторговых связей Россия с февраля 1994г. начала переговоры об условиях вступления в ГАТТ, представив Меморандум о внешнеторговом режиме.

Присоединение к ГАТТ значит, в конечном счете, что присоединившаяся страна будет готова взять на себя обязательства в отношении доступа на внутренний рынок в обмен на предоставление ей общих для договаривающихся сторон ГАТТ условий деятельности на внешних рынках.

Россия и ВТО.

Россия, как и другие страны СНГ и Восточной Европы, одной из последних входит в уже сложившуюся систему международных хозяйственных связей, что влечет за собой целый ряд негативных последствий.

Во 1-х, основные принципы ГАТТ - создание режима свободной конкуренции товаров и услуг на территории стран-участниц, т.е. снижение до минимума таможенных тарифов.

С 1994г. Россия перешла к проведению политики протекционизма, вводя новые высокие ставки по импортным таможенным пошлинам.

Во 2-х, исходной базой для оценки возможностей российской экономики должна быть объективная реальность и оценка положения России в шкале всех государств мира по уровню развития. От этого зависит статус страны в многосторонних переговорах и соответственно права и обязанности.

Однако сегодня нельзя отнести Россию к группе экономически развитых стран, но и к развивающимся странам она тоже не относится. Большое значение имеет заключение в 1994 г. Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским Союзом, важным моментом которого является признание России как страны с переходной экономикой.

Условия переходного периода, как правило, рассчитаны на 5 лет, но уже с момента ратификации Соглашения вступают в силу меры по ликвидации дискриминации со стороны ЕС в отношении России. Соглашение базируется на основных принципах, принятых ГАТТ, что должно облегчить вступление в нее России.

В 3-их, грубым нарушением ст. VI ГАТТ является субсидирование производства и экспорт по демпинговым ценам (продажа товаров на внешних рынках по ценам более низким, чем на внутреннем рынке, как правило, ниже издержек производства), что активно практикуется в России.

С 1 января 1995г. на базе ГАТТ была образована Всемирная торговая организация (ВТО), в связи с чем России пришлось вести переговоры по значительно более широкому кругу вопросов, чем странам, присоединившимся ранее.

^ Цели и принципы. Всемирная торговая организация (ВТО), являющаяся преемницей действовавшего с 1947 г. Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), начала свою деятельность с 1 января 1995 г. ВТО призвана регулировать торгово-политические отношения участников Организации на основе пакета Cоглашений Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров (1986-1994 гг.). Эти документы являются правовым базисом современной международной торговли.

Членство: 146 стран (по состоянию на январь 2004 года.)

Основополагающими принципами и правилами ГАТТ/ВТО являются: торговля без дискриминации, т.е. взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле и взаимное предоставление национального режима товарам и услугам иностранного происхождения; регулирование торговли преимущественно тарифными методами; отказ от использования количественных и иных ограничений; транспарентность торговой политики; разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров и т.д.

Важнейшими функциями ВТО являются: контроль за выполнением соглашений и договоренностей пакета документов Уругвайского раунда; проведение многосторонних торговых переговоров и консультаций между заинтересованными странами-членами; разрешение торговых споров; мониторинг национальной торговой политики стран-членов; техническое содействие развивающимся государствам по вопросам, касающимся компетенции ВТО; сотрудничество с международными специализированными организациями.

Общие преимущества от членства в ВТО можно суммировать следующим образом:

- создание более благоприятных условий доступа на мировые рынки товаров и услуг на основе предсказуемости и стабильности развития торговых отношений со странами-членами ВТО, включая транспарентность их внешнеэкономической политики;

- доступ к механизму ВТО по разрешению споров, обеспечивающему защиту национальных интересов, если они ущемляются партнерами, и таким образом устранение дискриминации;

- возможность реализации своих текущих и стратегических торгово-экономических интересов путем эффективного участия в МТП (многосторонних торговых переговоров) при выработке новых правил международной торговли.

В рамках процесса присоединения российской делегацией ведутся переговоры по четырем направлениям, а их основой являются документы и переговорные предложения, утверждаемые Правительством Российской Федерации:

^ 1. Переговоры по тарифным вопросам. Цель – определение максимального уровня (“связывания”) ставок ввозных таможенных пошлин по всей Товарной номенклатуре внешне-экономической деятельности (ТН ВЭД)

^ 2. Переговоры по сельскохозяйственной проблематике

3. Переговоры по доступу на рынок услуг имеют своей целью согласование условий доступа иностранных услуг и поставщиков услуг на российский рынок.

^ 4. Переговоры по системным вопросам посвящены определению мер, которые Россия должна будет предпринять в области законодательства и его правоприменения для выполнения своих обязательств как участника ВТО.

Внешнеторговая политика России.

В соответствии с поставленными задачами в России проводится регулирование внешнеэкономической деятельности, которое включает систему лицензионного регулирования внешнеторговых операций, таможенно-тарифное регулирование и переход к тендерной (конкурсной) основе заключения внешнеторговых контрактов.

- ^ Схема лицензионного регулирования внешнеторговых операций сложилась еще на основе союзной нормативной базы, утвержденной в марте 1989г., когда было провозглашено формальное право свободного участия совместных предприятий во внешнеэкономической деятельности.

В 1991 и 1992г.г. были приняты нормативные документы, определившие порядок лицензирования экспорта и импорта в России, направленное в сторону либерализации внешней торговли.

В принятой 6 августа 1993г. Программе Правительства РФ на 1993-95г.г. снова была подтверждена необходимость последовательного сокращения круга квотируемых и лицензируемых товаров.

1 июля 1994г. был подписан Указ Президента России «Об отмене квотирования и лицензирования поставок товаров и услуг на экспорт», согласно которому были отменены все предоставленные ранее льготы по обложению вывозными пошлинами экспортируемых товаров. Таким образом, этот Указ поставил все экспортные предприятия в равное положение.

- ^ Таможенно-тарифное регулирование.

В мае-июне 1993г. были приняты два основополагающих законодательных акта: Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе» и Таможенный кодекс.

Закон «О таможенном тарифе» содержит сведения об основных направлениях и ожидаемых перспективных изменениях ставок экспортных и импортных пошлин с учетом как общемировых тенденций тарифного регулирования, так и потребностей и условий современной хозяйственной практики в России.

Применение экспортных пошлин имеет два ограничения:

- Этими пошлинами облагается небольшой перечень экспортных товаров (некоторые виды минерального сырья, топливо, черные и цветные металлы, химикаты, лесотехнические предприятия, продовольствие, авиатехника, вооружение и военные материалы).

- Введение в России экспортных пошлин было объективно обусловлено отсутствием точных измерителей внутренней стоимости производства отдельных товаров, так как. экономика России находится в стадии перехода (а в такой экономике равновесные цены не действуют в полном объеме).

Импортные таможенные пошлины широко используются в мировой практике. Однако конкретные задачи, выполняемые ими, могут быть различными и изменяемыми во времени.

^ В России импортный тариф выполняет следующие функции: регулирующую, фискальную и корректировочную.

Регулирующая функция импортных таможенных пошлин содержит широкий спектр мер воздействия на внутреннюю экономику: от явного протекционизма (защиты) внутреннего рынка до всемерного содействия конкуренции на нем со стороны мирового рынка.

В первом случае - установление высокого уровня таможенных пошлин, во втором - снятие всех экспортных ограничений на поступление в страну импортных товаров, услуг, капитала, рабочей силы.

В России с 15 марта 1994г. были введены новые ставки ввозных таможенных пошлин. Уровень ставок на многие импортные товары стал намного выше, а пошлины на некоторые из них являются по сути запретительными. К ним можно отнести пошлины в размере 15% импортной цены.

Сегодня экономика России достаточно открыта, у нас относительно невысокие пошлины. Тарифное предложение, которое Россия направила в ВТО, по всем без исключения позициям выше таможенных пошлин, которые действуют сегодня. Например, сегодняшний уровень импортного тарифа в целом в России 9%, а в официальной заявке России, которая внесена в ВТО на переговоры и, скорее всего, будет в итоге принята, уровень импортной пошлины средний 11%, то есть мы не снижаем тарифы.

Таможенный кодекс РФ был введен в действие с 21 июля 1993г. Положительные стороны:

- его соответствие международным стандартам. Он состоит из 18 конвенций, разработанных Советом таможенного сотрудничества, таких, как конвенция Киото «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур» или «О гармонизированной системе описания и кодирования товаров».

- максимальное использование норм единого таможенного законодательства ЕС.

- его экономическая направленность. Из 20-ти функций, возложенных на таможенное ведомство, экспортный характер носят 15.

- Переход к тендерной основе заключения внешнеторговых контрактов. 1 июля 1994г. Постановление Правительства «О мерах по совершению государственного регулирования экспорта товаров и услуг». Совершение экспортного контроля предусмотрено по 2 направлениям:

- активно поддерживается создание отраслевых союзов экспортеров, на которые возлагается антидемпинговый контроль.

- предусмотрено совершенствование системы регистрации, которая не должна дублировать паспортизацию сделок, уже введенную в рамках валютного контроля ЦБ РФ.

После отмены государственных квот на экспорт внедряется конкурсный (тендерный) подход к экспортно-импортным поставкам за счет потребностей государства.

Так, например, в августе 1994г. мы стали использовать тендер на поставки товаров в счет покрытия долгов Индии, Вьетнама и Индонезии перед Россией.

Тестовые задания для самопроверки.

- Что такое мировая экономика?

а) МЭ – совокупность национальных экономик стран и отдельных регионов, связывающих их международных экономических отношений. +

б) МЭ – совокупность отраслей промышленности, сельского хозяйства.

в) МЭ – крупные интеграционные объединения отдельных стран и регионов.

2. Какие показатели наиболее полно отражают уровень развития страны (МЭ)?

а) ВВП, ВНП +

б) НД

в) ВП

г) ВВП

- Что является объектом изучения мировой экономики?

а) Экономические отношения между предприятиями и отношения внутри страны.

б) Только международная торговля.

в) Мировое хозяйство и экономические отношения между странами. +

4. Когда возник мировой рынок как сфера товарного обмена между странами?

а) В период становления и развития феодализма .

б) В период великих географических открытий .

в) В эпоху свободной конкуренции как мировой капиталистический рынок +

5. Какое из данных определений раскрывает сущность ВВП?

а) Это совокупная стоимость конечной продукции отраслей материального производства и сферы услуг. +

б) Это общий объем произведенной продукции в стране или регионе.

в) Это общий объем мирового экспорта.

6. Основные количественные показатели ВЭС

а) Квоты, балансы +

б) Экспорт, импорт

в) Вывоз капитала

- «Инкотермс» – означает:

а) система обеспечения сетей пользователей электронной почты в развивающихся странах;

б) универсальный международный справочник понятий по бизнесу и коммерции;

в) свод международных терминов, используемых в базисных условиях контракта; +

г) международная торговая организация по вопросам стандартизации товарных групп.

- Отметьте характерные черты понятия «открытая экономика»:

а) конкурентоспособность национальных товаров на внешних рынках

б) высокая доля экспорта и импорта в ВВП +

в) развитие зон совместного предпринимательства +

г) благоприятный инвестиционный климат +

д) государственная монополия на ведущие направления внешней торговли

е) участие в международных экономических организациях

- Какие крупные изменения произошли в последние 10-летия в товарной структуре международной торговли?

а) Рост торговли продовольственными товарами .

б) Стабильный рост доли продукциии обрабатывающей промышленности +

- Какие формы международной торговли относятся к закрытому сектору мирового рынка?

а) внутрифирменные поставки +

б) сделки «спот»

в) биржевая торговля

г) специальная торговля +

д) субпоставки +

е) обычные краткосрочные сделки

ж) торговля внутри экономических и торговых союзов. +

- Какая доля всех валютных операций в мире приходится на обслуживание международной торговли товарами?

а) 10 % +

б) 22 %

в) 31 %

Основная рекомендуемая литература: