Негосударственное образовательное учреждение «волгоградский институт бизнеса»

| Вид материала | Реферат |

СодержаниеГлава III. Правовое обеспечение аграрных реформ современной России Второй этап аграрно-земельной реформы |

- О. Г. Тестова преподаватель кафедры Финансов и бухгалтерского учета, Негосударственное, 206.18kb.

- Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, 174.44kb.

- Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, 153.62kb.

- Информационное сообщение, 54.42kb.

- Программа курса Факторы роста международного бизнеса, 143.43kb.

- Основная образовательная программа (ооп) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению, 2515.84kb.

- Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, 1119.95kb.

- Методика проектирования информационной системы управления, 42.73kb.

- Отчет о результатах самообследования негосударственное образовательное учреждение, 1472.8kb.

- Нп «сибирская ассоциация консультантов», 75.4kb.

Важнейшей из комплекса реформ, задуманных П.А. Столыпиным, безусловно, явилась аграрная реформа. В противовес думским проектам, суть которых (при всех их различиях) в конечном счете, сводилась к передаче крестьянам всей или части частновладельческих земель, т.е. разрешение аграрного кризиса за счет помещиков, суть столыпинской реформы состояла в том, чтобы, сохранив в неприкосновенности частновладельческое землевладение, разрешить аграрный кризис за счет перераспределения между крестьянами общинных крестьянских земель.

Сохраняя частновладельческое землевладение, Столыпин оберегал социальный слой помещиков как важнейшую опору царизма, учитывая, что в результате революции 1905-1907 гг. крестьянство уже не являлось такой опорой. Столыпин рассчитывал, расслоив крестьянство за счет перераспределения общинных земель, создать слой новых собственников-фермеров как новую социальную опору власти. Иными словами, столыпинская реформа одной из важнейших своих целей имела, в конечном счете, укрепление существующего режима и царской власти.

Законодательную основу реализации аграрной реформы П. А. Столыпина составил ряд последовательных нормативно-правовых актов: Указ «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающегося крестьянского землевладения и землепользования» от 9 ноября 1906 г.16, Закон «Об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении» от 14 июня 1910 17г., Закон «О землеустройстве» от мая 1911 г.18 Кроме того, в целях реализации реформы были изданы и другие нормативно-правовые акты.

Таким образом, проведение реформы началось с издания 9 ноября 1906 г. Указа о дополнениях некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования. Хотя формально Указ был назван дополнениями к постановлениям по земельному вопросу, фактически это был новый закон, который радикально менял строй земельных отношений в деревне.

К моменту издания данного закона, т.е. к 1906 г., в России было 14,7 млн. крестьянских дворов, из которых 12,3 млн. имели земельные наделы, в том числе на общинном праве 9,5 млн., преимущественно в центральных регионах, черноземной полосе, на Севере и частично в Сибири, 2,8 млн. дворов — на подворном праве (в Западном и Привислинском краях, Прибалтике, Правобережной Украине).

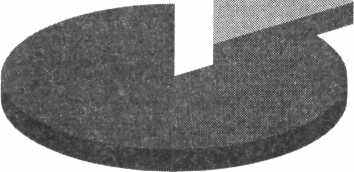

Соотношение городского и сельского населения в России в 1908-1914 годах наглядно показывает, что в ту пору земледельческий класс составлял 85 процентов от всего населения страны19:

Городское

население

15%

Сельское

население

85%

Политика царизма до Указа 9 ноября 1906 г. была направлена на сохранение общины как формы крестьянского самоуправления, обеспечивавшую административно-полицейский контроль (через земских начальников) за крестьянством, и как фискальной единицы, облегчавшей взимание налогов и сборов, поскольку входившие в общину крестьянские дворы были связаны круговой порукой.

С отменой круговой поруки община перестала быть фискальной единицей. А закон от 5 октября 1906 г., расширивший для крестьян свободу передвижения и поступления на службу и учебу, ограничил административно-полицейский контроль со стороны земских начальников. Отмена выкупных платежей превратила крестьян в собственников надельной земли, но на общинном или подворном праве, т.е. юридическими собственниками земли были или крестьянские общины (при общинном землепользовании), или крестьянские дворы (при подворном землепользовании), т.е. коллективные собственники. Исключение составляли Прибалтика, Привислинский и Западный края, где господствовала частная единоличная собственность на землю домохозяев — глав крестьянских дворов. Кое-где частная собственность на крестьянские земли, как исключение, имела место и в других регионах.

В процессе реализации Столыпинской агарной реформы можно выделить три ее основных периода, с которыми связана и законотворческая деятельность:

Первый период связан с принятием Указа 9 ноября 1906 г., положившим начало реформе. Смысл законодательства данного периода сводился к тому, что каждый крестьянин мог в любое время выйти из общины и стать собственником полученной земли.

Указ 9 ноября 1906 г. «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования» был принят в порядке статьи 87 Основных законов Российской Империи. В преамбуле указа содержалась формулировка о том, что крестьяне уже имели право выхода из общины на основе Манифеста от 3 ноября 1905 г. Кроме того, данный указ направлен на установление порядка совершения сделок об отчуждении подворных участков.

В действительности Указ вводил серьезные изменения в землевладении крестьян. Ранее ст. 165 Положения о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, их усадебной оседлости, и о содействии Правительства к приобретению сими крестьянами в собственность полевых угодий (19 февраля 1861г.) связывала момент укрепления права собственности за семейством на выделенную землю только с моментом выдела земельного участка к одному месту20. Следовательно, только с этого момента выделившийся домохозяин мог получить право распоряжения выкупленным участком21.

Указ 9 ноября 1906 г. ввел укрепление земли за выходящим и без выдела. Согласно этому документу, крестьяне, вышедшие из общины, получали в личную собственность отдельных домохозяев все земли (усадебный участок и участки общинной земли), состоявшие в его постоянном пользовании (за исключением прав аренды). При условии, что в данной общине не было переделов в последние 24 года, то излишки земли отдельный домохозяин получал бесплатно. Если переделы имели место, то такой домохозяин обязан заплатить общине за излишки по выкупным ценам 1861 года.

В силу ст. 4 Указа 9 ноября 1906 г. домохозяева сохраняли за собой «право пользоваться в неизменной доле» на переделяемых по особым основаниям сенокосные, лесные и другие угодья, а также и право участия в пользовании на принятых в обществе основаниях непеределяемыми угодьями, как-то: выгонами, пастбищами, оброчными статьями.

Сравнивая положения ст. 12 Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (19 февраля 1861г.)22 и положения Указа 9 ноября 1906 г., нельзя не заметить, насколько стали, ограничены права общины в решении вопросов о выходе из нее с частью общинной земли.

Теперь требование домохозяина укрепить за собой часть общинной земли является обязательным для общины. В силу ст. 6 Указа община обязана на сходе по приговору, постановленному по простому большинству голосов, в месячный срок со дня подачи заявления старосте указать участки, поступающие в личную собственность входящего из общины домохозяина, равно как должна указать и размер причитающейся с домохозяина доплаты.

Кроме того, на основании ст. 12 Указа каждый, укрепивший за собой в личную собственность черезполосной участок, имеет право требовать во всякое время выдела к одному месту. Только в том случае, когда желание выхода из общины заявляется во время общего передела, укрепление в личную собственность может быть совершено одновременно с выделом к одному месту. Это должно было способствовать выделению более крупных зажиточных хозяйств.

Таким образом, выходя из общины, крестьянин приобретал право на выделение земельного участка «к одному месту», на закрепление его в собственность со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями, иными словами, право продавать эту землю, сдавать ее в аренду и т. д.23.

Финансирование реформы обеспечивал указ «О выдаче Крестьянским Поземельным банком ссуд под залог надельных земель», принятый 15 ноября 1906г.24 По указу отменялся введенный в 1893 г. запрет отдавать в залог частным лицам и частным обществам надельные земли. Положением Совета Министров от 25 ноября 1907 г. «О передаче на разрешение отделений крестьянского поземельного банка сделок по покупке земли в единоличную собственность» были расширены права местных отделений Госбанка.

Второй период связан с принятием Закона 14 июня 1910 г. и характеризуется усилением единоличной собственности в ущерб прав общины. По мнению Г. Ф. Шершеневича, теперь допускается не только естественный способ перехода от общинной собственности к частной, но и такой переход производится силой закона.25 В соответствии со ст. 1 Закона общества и имеющие отдельные владения селения, в которых не было общих переделов со времени наделения их землей, признаются перешедшими к подворному владению на правах частной собственности.

Новый порядок выдела отличается от положений Указа 9 ноября 1906 г. тем, что в последнем выдел производится сходом, а в случае споров, последние разрешаются в порядке примечания к ст. 12 Общего положения о крестьянах, т. е. уездным съездом. По Закону 14 июня выдел производится землеустроительной комиссией, которая не только производит выдел, но разрешает и возникающие при этом споры, а также разрешает вопрос: возможен и удобен ли обществу выдел общего передела?

Кроме того, Закон 14 июня окончательно решил вопрос о том, кто является субъектом права на землю и воздвигнутые на ней строения: семейство или домохозяин? В силу ст. 47 Закона участки земли, укрепленные в собственность из общинных земель, а также усадебные участки единолично принадлежат домохозяину. В тех случаях, когда участки находятся в нераздельном владении матери и детей или нескольких лиц, не состоящих между собой в родстве по прямой нисходящей линии, они составляют общую их собственность (ст. 48).

Таким образом, идея семейного имущества устранена, но не в полном объеме. Там, где сохраняется общинное землевладение, остаются и все прежние сомнения, потому что новый закон признал личной собственностью домохозяина при этой форме хозяйства только усадебные участки.26

Действие закона 14 июня распространяется (ст. 58) «на всех сельских обывателей, владеющих земельным наделом на правах крестьян-собственников». Таким образом, с одной стороны, действие закона не распространяется на крестьян, не владеющих наделами на правах собственности, и в том числе на государственных крестьян Сибири, на крестьян в Алтае и др. С другой стороны, действие закона распространяется только на надельные земли.27

Третий период связан с принятием Закона 19 мая 1911 г. и характеризуется увеличением круга земель, в которых коллективные формы землевладения могут быть вопреки воле коллектива заменены единоличной собственностью и отрубным владением.

На основании положения о землеустройстве производятся следующие землеустроительные действия: 1) выдел земель отдельным селениям сельских обществ, отдельным выселкам и частям селений; 2) выдел отрубного участка отдельно членам сельских обществ; 3) полное по целым сельским обществам разверстание угодий между членами общества; 4) уничтожение черезполосности сельских обществ и селений с прилегающими владениями; 5) раздел угодий, находящихся в общем пользовании крестьян и частных владельцев.

Весьма существенным правилом, устраняющим препятствие к землеустройству, является положение ст. 16 Положения о землеустройстве о том, что аренда разверстываемых угодий не мешает разверстыванию, которое не требует согласие арендатора. Аренда переходит на землю, поступившую при разверстании взамен арендованной, причем арендатору предоставляется право отказаться от арендного договора.

Важно также положение Закона (ст. 18, 19) о том, что предназначенные к разверстанию в порядке землеустройства отдельные участки не подлежат уже размежеванию в судебно-межевом порядке, а если судебно-межевой спор уже начат, он приостанавливается на все время производства землеустроительных действий.

Полнота компетенции землеустроительных комиссий при землеустроительных действиях выражается в том, что закон вменяет в обязанность комиссиям не только само производство разверстаний, но и разбор споров о размерах земельных долей, причитающихся отдельным селениям, частям селений или домохозяев, так и разбор споров, возникающих собственно из землеустройства, не исключая и споров о границах, подлежащих землеустройству земель.

В целом столыпинская реформа не дала тех результатов, на которые надеялось правительство. Во-первых, неурожай 1911 г. показал, что реформа не создала устойчивой тенденции к росту сельскохозяйственной продукции, во-вторых, реформа не решила главный вопрос: не устранила крестьянское малоземелье и аграрное перенаселение. Хотя часть крестьян и переселилась за Урал, а часть, продав землю, ушла в города, но, во-первых, до полумиллиона из них вернулись обратно, а, во-вторых, численность крестьянского населения за счет рождаемости росла примерно на 2% в год, что вело к дальнейшему дроблению крестьянских дворов, а, следовательно, и крестьянских наделов. Так и не удалось создать слой богатых фермеров-собственников земли, которые вели бы хозяйство по-капиталистически, с применением наемного труда, такой слой, чтобы он мог стать прочной социальной опорой царского режима. Хотя применение машин в сельском хозяйстве увеличилось, все же серьезных сдвигов в улучшении агротехники на селе добиться не удалось. Ведь по-прежнему почти половина пахотных земель принадлежала помещикам, значительная часть из которых сдавала землю крестьянам в аренду на кабальных условиях. И крестьяне ее обрабатывали своим инвентарем в порядке отработки арендных платежей. Более того, как уже говорилось, в ходе реформы и часть крестьянских надельных земель перешла к новым землепользователям-рантье, которые также сдавали землю крестьянам в аренду. Иными словами, площадь арендованных земель, обрабатывавшихся крестьянским инвентарем, увеличивалась, что отнюдь не способствовало распространению прогрессивной агротехники. Увеличение арендных платежей, общая сумма которых к 1917 г. вместе с расходами на покупку земель дошла до 700 млн. рублей в год, тяжелым прессом ложилось на крестьянство.

Столыпину не удалось ликвидировать крестьянскую общину. Как уже говорилось, из общины, несмотря на административный нажим, вышло не более 1/6 части крестьянских семей. Причем наибольшая их часть вышла в 1908-1909 гг. В дальнейшем этот процесс постепенно затухает. Кроме того, переселившиеся в Сибирь крестьяне стали вновь объединяться в общины. Что же обусловило устойчивость общины? Некоторые историки объясняют это консервативностью крестьянства. Частично это так. Но главная причина в другом. Община давала крестьянам чувство определенной социальной защищенности: окажись крестьянская семья в критическом положении, община (мир) не даст ей погибнуть. Особенно это было важно в условиях России, где большая часть сельскохозяйственных угодий находится в зоне рискованного земледелия. Нельзя не учитывать и жесткости российского климата, из-за чего затраты на обеспечение жизнедеятельности общества и ведение сельского хозяйства значительно выше, чем на Западе. Российское крестьянство на своем историческом опыте убедилось, что противостоять силам природы путем коллективных усилий легче. Поэтому у него выработался своеобразный общинный (коллективистский) менталитет, отличный от менталитета крестьянства на Западе. Наконец, община содержала определенную сельскую инфраструктуру (сельские школы, богадельни для престарелых, ссудно-кредитные товарищества, ремонт дорог, мостов местного значения и т.д.). В рамках общины развивались крестьянские кооперативные общества по совместному использованию сельскохозяйственной техники (жаток, молотилок, сепараторов и т.д.), сбытовые, закупочные, овощеводческие и иные сообщества. Характерно, что большую часть земель, выставленных на продажу, покупали сельские общины. Так, частные лица купили за 1913 г. 3,67 млн. десятин, а крестьянские кооперативы и сообщества— свыше 10 млн. десятин.

Тем не менее, заслуга указа 9 ноября 1906 г. состоит в реальном обеспечении ранее провозглашенной возможности крестьян иметь в частной собственности земельные участки. Можно прийти к выводу о том, что до аграрной реформы П. А. Столыпина в Российской империи особого земельного законодательства не существовало. Частное землевладение в городах и сельских местностях в основном регулировалось нормами гражданского права, общинное землевладение крестьян регулировалось административными постановлениями. Порядок сдачи в аренду свободных государственных земель предусматривал Устав о казенных оброчных статьях.

Именно со Столыпинской реформы в сфере крестьянского сословия формируется свободный рынок земли. Однако право частной собственности на земельные участки по-прежнему имело сословный характер - дворянин и крестьянин не выступают как равные участники земельных отношений. «Крестьянское» право собственности на землю имело ряд существенных ограничений при распоряжении. Так, П.А. Столыпин в одном из своих выступлений в Государственной думе отмечал: «Надельная земля не может быть отчуждена лицу других сословий; не может быть заложена иначе, как в Крестьянский банк; она не может быть продана за личные долги; она не может быть завещана иначе, как по обычаю».28 В качестве ограничения права собственности на землю можно рассматривать и принятые правительством меры по пресечению спекуляции землей, которыми не допускалось приобретение крестьянином свыше 6 наделов в одном уезде. При этом в Крестьянском банке можно было приобрести не более 3 наделов. Неполноценность права собственности на надельную землю подчеркивалось и вышедшим позднее Законом от 2 мая 1911 г., согласно которому, если к надельной земле присоединялся участок, купленный у частных владельцев, то по выходу из общины уже всей этой землей можно было распоряжаться свободно.

Необходимо отметить, что изменение формы собственности на землю в условиях ее дефицита и бедственного экономического положения крестьян не давало им практически никаких преимуществ, если только они не намеривались продать ее (40% индивидуализированных земель были проданы) или перейти на хутора или отруба, что, в свою очередь, требовало значительных финансовых затрат и редко заканчивалось успехом.

^ Глава III. Правовое обеспечение аграрных реформ современной России

Первый этап аграрно-земельной реформы в России (февраль 1990 - ноябрь 1993 г.). Аграрно-земельная реформа в России началась с принятия Верховным Советом СССР 28 февраля 1990 г. Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о земле. Данный нормативно-правовой акт принимался в условиях поляризации мнений о необходимости введения института частной собственности на землю. Этим нормативным актом частная собственность на землю не была введена, однако был достигнут компромисс: в нашей стране появился такой вид прав на землю, как пожизненное наследуемое владение (ст. 5) и была восстановлена аренда земель (ст. 7), которая была запрещена с 1937 г. 29

Основы земельного законодательства получили во многом негативную оценку в научной юридической литературе. Во-первых, Основы являлись скорее «политической программой», поскольку, объявив землю достоянием народов, они по существу оставили ее в государственной собственности, т.к. распоряжение землей полностью относилось к ведению соответствующих государственных органов.30

Во-вторых, неоднократно подвергался критике упомянутый компромиссный титул прав на землю - пожизненное наследуемое владение. Как отмечал Н.А. Сыродоев, «что касается наследуемого землевладения, то закон мог бы установить … наследование права землепользования. Понятие «пожизненное» несет сугубо эмоциональную окраску».31

В тоже время нельзя не согласиться с Л.И. Будченко в том, что Основы земельного законодательства очень важны для понимания аграрно-земельной реформы в России 90-х годов, хотя эффективность их была достаточно мала, а сами они были половинчаты и не имели механизма воплощения преобразований.32

Реализация этой «политической программы» происходит лишь в конце 1990 года в результате принятия законов РСФСР «О земельной реформе» от 23 ноября 1990 г.33 и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 22 ноября 1990 г.34 Названными законами было провозглашено многообразие форм собственности на землю и право работников колхозов и совхозов выйти из состава этих сельхозпредприятий с правом получения земельной доли (пая) и соответствующей части производственных фондов для создания крестьянского (фермерского) хозяйства.35

Однако согласно ст. 9 закона «О земельной реформе», продажа или иное отчуждение земельного участка, предоставленного для производства сельскохозяйственной продукции, кроме передачи по наследству, возможны только государству в лице Совета народных депутатов, на территории которого расположен земельный участок. Совет народных депутатов обязан приобрести отчуждаемый земельный участок. В течение десяти лет с момента приобретения прав собственности на земельный участок иная купля-продажа не допускается.

Конституционно-правовая основа аграрно-земельной реформы и многообразия форм собственности на землю была сформулирована в результате внесения 15 декабря 1990 г. изменений в ст. 12 Конституции РСФСР, сохранившей объявленный мораторий на осуществление собственниками сделок с землей.36

Дальнейшие изменения аграрно-земельного строя России получили свое отражение в Земельном кодексе РСФСР от 25 апреля 1991 г., который провозглашал многообразие форм собственности на землю и форм хозяйствования на земле, содержал ряд положений об основаниях и порядке возникновения и прекращения права собственности граждан на землю, права пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) и временного пользования земельным участком, аренды земельных участков. Однако Земельный кодекс не мог выйти за рамки Конституции РСФСР, установившей 10-летний мораторий на куплю-продажу или иное отчуждение земельных участков, о чем прямо указывалось в ст. 11 ЗК РСФСР (впоследствии утратившей силу).

Земельный кодекс РСФСР содержал перечень основных прав и обязанностей собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков, устанавливал ряд составов правонарушений, за совершение которых граждане и юридические лица могли быть привлечены к административной ответственности.37

Увеличение числа собственников земельных участков вскоре поставило и новую проблему: собственники хотели осуществлять сделки с землей. Однако действующее в тот момент земельное законодательство разрешало приобретение участков в собственность и их продажу только через местные органы власти.

Указом Президента от 27 декабря 1991 г. «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР»38 эти ограничения были частично сняты, поскольку собственникам земельных участков было разрешено с 1 января 1992 г. продавать их другим гражданам (без участия местной администрации) в строго оговоренных случаях: при выходе на пенсию; при получении земли в порядке наследования; при переселении с целью организации крестьянского (фермерского) хозяйства; при вложении полученных от продажи земли средств в перерабатывающие, торговые, строительные и обслуживающие предприятия на селе.

На этом же этапе аграрно-земельной реформы гражданам и юридическим лицам предоставляется право приобретать в собственность земельные участки при приватизации государственных и муниципальных предприятий, а также при расширении и дополнительном строительстве объектов этих предприятий.39 Однако первое время предложенная данным Указом схема выкупа земельного участка работала малоэффективно, поскольку выкупная цена земли равнялась двухсоткратной ставке земельного налога плюс коэффициент, который устанавливали органы местного самоуправления. Поэтому на май 1997 г. только 15 предприятий Волгоградской области стали собственниками земли (первым из них было АООТ «Николаевский маслодельный комбинат»).40

9 декабря 1992 г. в Конституцию РСФСР вносятся изменения, которыми провозглашается многообразие форм собственности на землю и снимается установленный ранее мораторий на продажу земельных участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам и используемым для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, для садоводства и индивидуального жилищного строительства.

Принятый вскоре после внесения изменений в Конституцию РСФСР Закон «О праве граждан Российской Федерации на получение в частную собственность и на продажу земельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного строительства» от 23 декабря 1992 г. предоставил гражданам, имеющим в собственности указанные участки, право продавать их другим гражданам независимо от сроков приобретения права собственности на земельные участки.41

Принципиально важную роль в регулировании аграрно-земельных отношений сыграли Указы Президента РФ «О дополнительных мерах по наделению граждан земельными участками» от 23 апреля 1993 г.42 и «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России» от 27 октября 1993 г.43

Указ Президента РФ от 23 апреля 1993 г. (п.4) обязал местную администрацию принимать решение о перерегистрации земельного участка в собственность граждан (или на ином праве по их выбору) в месячный срок. При перерегистрации ранее предоставленных в пользование граждан земельных участков предусматривалось взимание регистрационного сбора в размере 20 % от установленной на момент перерегистрации минимальной заработной платы. Взимание дополнительных денежных сумм не допускалось.44

Указ Президента РФ от 27 октября 1993 г. впервые признал землю недвижимым имуществом и установил право собственников земельных участков совершать с ними различные сделки, порядок совершения которых регулируется гражданским законодательством с учетом земельного и экологического.

Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 30 мая 1993 г. был утвержден Порядок купли-продажи гражданами РФ земельных участков.45 Согласно названному Постановлению, купля-продажа допускалась при отсутствии земельных споров по участку и иных препятствий для заключения сделки. Земельные участки могли быть проданы гражданами РФ, имеющими земельные участки в собственности для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного строительства другим гражданам РФ.

Таким образом, на первом этапе преобразования аграрно-земельных отношений в России была ликвидирована монополия государственной собственности на землю в результате проведения приватизации земельных участков; осуществлено первичное вовлечение земельных участков в гражданский оборот; введена плата за использование земельных участков (земельный налог, арендная плата); реорганизовано большинство колхозов и совхозов.

^ Второй этап аграрно-земельной реформы

Настоящий этап выделяется мною, во-первых, в связи с принятием Конституции РФ 1993 г., иных федеральных законов (в том числе Гражданского кодекса РФ I и II части), а во-вторых, по причине возникновения и развития аграрно-земельного законодательства субъектов РФ. Окончанием данного этапа является дата вступления в силу нового Земельного кодекса РФ.

Конституция РФ, принятая на всенародном референдуме 12 декабря 1993 г. внесла значительный вклад в регулирование земельных отношений. Данный вывод следует из анализа ст. 9 Конституции РФ, провозглашающей возможность нахождения земли и иных природных ресурсов в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности; ст. 36, предоставляющей гражданам и их объединениям право иметь землю в частной собственности, осуществлять владение пользование и распоряжение землей и иными природными ресурсами свободно при условии, если это не наносит ущерб окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц; ст. 72, относящей к предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ земельное законодательство. Законы субъектов РФ, принятые по предметам совместного ведения, не должны противоречить федеральным законам. В случае такого противоречия действует федеральный закон.

Однако за один день до вступления в силу Конституции РФ (дата ее официального опубликования - 25 декабря 1993 г.), Президент РФ подписывает Указ «О приведении земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации» от 24 декабря 1993 г. Данным Указом признаны недействующими ряд статей ЗК РСФСР, закона РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и закон РСФСР «О земельной реформе».46

На мой взгляд, данный Указ Президента РФ противоречит Конституции РФ 1993 г. по следующим основаниям. 47

В соответствии с п. «а» части второй статьи 125 Конституции РФ, дела о соответствии Конституции РФ федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации разрешает Конституционный Суд РФ.

Согласно части шестой статьи 125 Конституции РФ, акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу.

Согласно пункту 2 статьи 65 Закона РСФСР от 12 июля 1991 года «О Конституционном Суде РСФСР»,48 действовавшего на момент принятия Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 г., нормативные акты считаются недействующими с момента вступления в законную силу постановления Конституционного Суда о признании нормативного акта или отдельной его части неконституционными.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1 и подпункту 2 пункта 1 статьи 64 вышеуказанного Закона РСФСР, решение о признании нормативного акта не соответствующим Конституции полностью или частично принимается Конституционным Судом по итогам рассмотрения дела о проверке конституционности нормативного акта.

Решение о признании Земельного кодекса РСФСР, утвержденного Верховным Советом РСФСР 25 апреля 1991 г., не соответствующим Конституции Российской Федерации Конституционным Судом не принималось.

Указы Президента РФ, согласно части третьей статьи 90 Конституции РФ не должны противоречить федеральным законам, а, следовательно, и законам РСФСР, которые в соответствии с пунктом 2 заключительных и переходных положений Конституции Российской Федерации применяются в части, не противоречащей Конституции РФ. Однако данное противоречие может быть установлено только Конституционным Судом РФ согласно предоставленных ему Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации» 49 полномочий.

Указ Президента РФ от 24 декабря 1993 г. не только противоречит Земельному кодексу РСФСР, но и признает его недействующим в части, а также вносит в него изменения, что выходит за рамки предоставленных Президенту Российской Федерации Конституцией Российской Федерации полномочий.

Необходимо также отметить, что согласно части первой статьи 105 Конституции Российской Федерации федеральные законы принимаются Государственной Думой. Следовательно, внесение изменений и дополнений в действующее законодательство является правом высшего представительного органа государственной власти РФ, а не Президента РФ.

В нарушение указанного порядка, согласно части второй пункта 3 Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 г. по тексту Земельного кодекса РСФСР исключаются слова «пожизненное наследуемое владение».50

Кроме того, следует отметить определенную непоследовательность такой позиции Президента Российской Федерации, так как в 1994 году им была подписана часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой статьи 216, 265-267 посвящены праву пожизненного наследуемого владения земельным участком.

Положительное решение Конституционного Суда РФ по данному вопросу (т.е. признание Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 г. противоречащим Конституции РФ и его отмена, и, следовательно, восстановление действия ЗК РСФСР), на наш взгляд, могло бы повысить правовую защищенность граждан РФ в сфере земельных отношений и снизить актуальность и политическую напряженность вокруг нового Земельного кодекса, а также приостановить принятие противоречащих Конституции РФ и федеральным законам законов субъектов РФ.

В случае противоречия положений отдельных статей ЗК РСФСР от 25 апреля 1991 г. Конституции РФ, Конституционный Суд РФ был бы вправе признать их не соответствующими Конституции РФ. По указанному вопросу запрос в Конституционный Суд РФ был направлен в январе 2000 г. Волгоградской областной Думой.51

6 июля 2000 г. Конституционный Суд РФ в своем Определении52 отказал в принятии к рассмотрению запроса Волгоградской областной Думы, как не отвечающего критерию допустимости обращений в соответствии с требованиями Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в частности указав следующее.

Принимая Указ от 24 декабря 1993 года «О приведении земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации», Президент РФ в связи с принятием всенародным голосованием Конституции РФ преследовал цель обеспечения конституционных прав граждан на землю.

Конституционно-правовое регулирование прав граждан на землю - это, прежде всего такие базовые положения, как относящиеся к основам конституционного строя принципы свободы экономической деятельности и свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств (ст. 8, ч. 1, Конституции Российской Федерации). Земля рассматривается Конституцией Российской Федерации как объект права частной собственности (статьи 35 и 36) и как товар (статья 8, часть 1; статья 74, часть 1); владение, пользование и распоряжение землей осуществляются ее собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц (статья 36, часть 2, Конституции Российской Федерации).

До 1993 года регулирование земельных отношений осуществлялось нормами земельного законодательства. Новая Конституция Российской Федерации исходит из того, что земля является особого рода товаром, недвижимостью, а значит, в регулировании земельных отношений должны гармонично взаимодействовать нормы земельного и гражданского законодательства.

Указ Президента Российской Федерации «О приведении земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации» в целях обеспечения прав граждан на землю определяет основы разграничения земельного и гражданского законодательства в регулировании земельных отношений. Именно поэтому данный Указ был вынесен на рассмотрение Федерального Собрания, которое фактически согласилось с предложенным Президентом Российской Федерации вариантом разграничения земельного и гражданского законодательства в сфере регулирования земельных правоотношений, закрепив его в соответствии со статьей 71 (пункт «о») Конституции Российской Федерации в Гражданском кодексе Российской Федерации, а также иных федеральных законах.

Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации (ст. 80, ч. 2, Конституции Российской Федерации). Это означает, что он, в частности, обязан обеспечивать соблюдение конституционных основ владения, пользования и распоряжения землей в Российской Федерации, в том числе в случаях, когда нормы, действовавшие в указанной области до принятия Конституции Российской Федерации 1993 года, противоречат указанным конституционным положениям. Причем в соответствии с требованием пункта 2 раздела второго «Заключительные и переходные положения» Конституции РФ для Президента РФ как гаранта Конституции Российской Федерации не исключается возможность принятия нормативных решений в области земельных правоотношений о применении либо неприменении законов, действовавших на территории Российской Федерации до вступления в силу Конституции Российской Федерации.

Именно это требование Конституции РФ, по мнению Конституционного Суда РФ, и было реализовано данным Указом Президента Российской Федерации.

Однако позиция Конституционного Суда РФ представляется спорной по следующим основаниям. Во-первых, нельзя согласиться с мнением Конституционного Суда РФ, что Федеральное Собрание «фактически согласилось» с позицией Президента РФ, что нашло свое отражение в Конституции РФ, ГК РФ и иных федеральных законах. Напротив, названным Указом Президента РФ признается недействующей, в частности, статья 12 (бессрочное (постоянное) пользование земельными участками), ст. 14 (временное пользование земельными участками), а также исключаются все упоминания о праве пожизненного наследуемого владения земельным участком. Однако в ст. 216, 265, 266, 267, 268, 269, 270 и т.д. ГК РФ названные права на землю снова закрепляются. В принятых после 1993 г. Федеральным Собранием законах также отражена позиция, не совпадающая с позицией Президента РФ.53

Во-вторых, невозможно согласится и с мнением, что в соответствии с требованием пункта 2 раздела второго «Заключительные и переходные положения» Конституции РФ для Президента РФ как гаранта Конституции Российской Федерации не исключается возможность принятия нормативных решений в области земельных правоотношений о применении либо неприменении законов, действовавших на территории Российской Федерации до вступления в силу Конституции Российской Федерации.

Согласно п. 2. Раздела 2 Конституции РФ, Законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации. Даже при расширительном толковании данной нормы нельзя прийти к выводу, что Президент РФ вправе произвольно отменять действие законов, которые, по его мнению, противоречат Конституции РФ. Однако именно к такому выводу пришел Конституционный Суд РФ.

Наряду с Конституцией РФ, на втором этапе аграрно-земельной реформы было принято ряд федеральных законов, в той или иной степени, регулирующие земельные отношений в России. В их числе необходимо отметить Гражданский кодекс РФ,54 а именно ст. 129, 216, 257-259, 552-553, 652 и ряд других.

Значение ГК РФ в регулировании земельных отношений можно продемонстрировать на следующем примере. Согласно п.3 ст. 129 ГК РФ, земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах. Сформулировав, таким образом, данную норму, законодатель показал, что возможность совершения тех или иных сделок с земельными участками определенного целевого назначения содержится в нормах земельного, а не гражданского права. Например, в ст. 10 закона РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 22 ноября 1990 г. указаны права граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, в том числе совершать следующие виды сделок с земельным участком: передать земельный участок по наследству, передать земельный участок в аренду, обменять земельный участок в установленном порядке через Совет народных депутатов (местную администрацию), заложить земельный участок (возможность совершения последнего вида сделок с землей на сегодняшний день прямо запрещена п.1 ст. 63 закона РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г.).

Таким образом, в силу названных оснований гражданин, ведущий крестьянское (фермерское) хозяйство не вправе, например, продать (подарить) принадлежащий ему на праве частной собственности земельный участок.

Кроме ГК РФ, в этот период принимаются и иные законы, посвященные регулированию аграрно-земельных отношений. В их числе следует выделить Закон РФ «О мелиорации земель» от 10 января 1996 г.;55 Закон РФ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» от 15 апреля 1998 г.;56 Закон РФ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» от 16 июля 1998 г.,57 Закон РФ «О государственном земельном кадастре» от 2 января 2000 г.58 и Закон РФ «О разграничении государственной собственности на землю» от 17 июля 2001 г.59

Не меньшее значение имели принятые в данный период федеральные законы, регулирующие специфические отраслевые отношения, но содержащие отдельные земельные нормы. Например, к их числу относится Градостроительный кодекс РФ от 8 мая 1998 г.,60 который устанавливает порядок организации земельной территории населенных пунктов, ее застройки и благоустройства; закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г.;61 закон РФ от 16 июля 1998 г. 2Об ипотеке (залоге недвижимости)»62 и ряд других.

Важное значение для продолжения земельной реформы имеет введение в действие главы 17 ГК РФ. Однако в соответствии со ст.1 Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 16 апреля 2001 г., нормы главы 17 части 1 ГК РФ в части, касающейся сделок с земельными участками сельскохозяйственных угодий, вводятся в действие со дня введения в действие ЗК РФ и закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.63

Поэтому введение в действие главы 17 ГК РФ не смогло автоматически решить основные проблемы правового регулирования земельных отношений, во-первых, поскольку она содержит значительное количество отсылочных норм к земельному законодательству, а, во-вторых, ее действие не распространяется на оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Отсутствие необходимых для осуществления земельной реформы федеральных законов привело к тому, что правовое регулирование земельных отношений в течении многих лет осуществлялось Указами Президента РФ, среди которых следует отметить:

* Указ Президента «О праве собственности граждан и юридических лиц на земельные участки под объектами недвижимости в сельской местности» от 14 февраля 1996 г.64 Данный Указ установил, что граждане и юридические лица, получившие в собственность здания, сооружения или иную недвижимость в сельских населенных пунктах и на землях сельскохозяйственного назначения, вправе приобретать в собственность и земельные участки, на которых расположены указанные объекты недвижимости, за плату или бесплатно.

* Указ Президента «О реализации конституционных прав граждан на землю» от 7 марта 1996 г. (с изменениями от 25 января 1999 г.).65 Данный Указ запретил обязывать граждан, имеющих земельные участки в пользовании или пожизненном наследуемом владении, выкупать данный участок даже в случае превышения установленных предельных размеров. Указом было разрешено передавать земельную долю на условиях договора ренты и пожизненного содержания, а также осуществлять иные сделки с земельными долями.

* Указ Президента РФ от 16 мая 1997 г. «О гарантиях собственникам объектов недвижимости в приобретении в собственность земельных участков под этими объектами» (с изменениями от 3 ноября 1999 г.).66

Названный Указ установил, что право приобретения в собственность земельных участков (долей земельных участков), на которых расположены ранее приватизированные здания, строения, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, в первую очередь имеют физические и юридические лица - собственники указанных объектов недвижимости.

Приватизацию зданий, строений, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства следует осуществлять в дальнейшем, как правило, вместе с земельными участками (соответствующей долей земельного участка), на которых они расположены.

Кроме того, Указом установлено, что объектом продажи в вышеназванных случаях является земельный участок (доля земельного участка), ранее выделенный землепользователю на правах постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или срочного пользования, в том числе аренды.

В случае отсутствия документов, подтверждающих указанные права, земельный участок предоставляется в фактических границах, существовавших (существующих): под приватизированным предприятием - на дату утверждения плана приватизации; под зданиями, строениями, сооружениями, помещениями, объектами незавершенного строительства - на дату вступления в силу права собственности на объект недвижимости.

* Указ Президента «О продаже гражданам и юридическим лицам предназначенных под застройку земельных участков, расположенных на территориях городских и сельских поселений, или права их аренды» от 26 ноября 1997 г.67 Данный Указ установил, что земельные участки, предназначенные под застройку подлежат продаже гражданам и юридическим лицам на торгах (аукционах), если иное не предусмотрено законодательством РФ. Порядок проведения торгов утвержден Постановлением Правительства РФ от 5 января 1998 г. (с изменениями от 13 августа 1998 г. и 21 августа 2000 г.).68

* Указ Президента от 25 января 1999 г. «О признании утратившими силу и об изменении некоторых актов Президента Российской Федерации».69

Причиной принятия данного Указа явилось противоречие актов Президента РФ со вступившими в силу федеральными законами, в частности законами РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Названный Указ признал утратившим силу Указ Президента от 11 декабря 1993 г. «О государственном земельном кадастре и регистрации документов о правах на недвижимость», Указ Президента от 28 февраля 1996 г. «О дополнительных мерах по развитию ипотечного кредитования» и т.д. В ряд Указов были внесены изменения, например, в Указ Президента от 23 апреля 1993 г. «О дополнительных мерах по наделению граждан земельными участками», Указ Президента от 27 октября 1993 г. «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России», Указ Президента от 7 марта 1996 г. «О реализации конституционных прав граждан на землю» и ряд других.

По мнению Г.А. Волкова, изменения в земельном законодательстве, вызванные данным Указом, можно классифицировать на четыре группы: изменения в порядке выдачи документов, удостоверяющих права на землю; изменения в порядке получения информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество; ликвидация монополии Госкомзема России и его территориальных органов на регистрацию прав на недвижимое имущество; изменения в части прав граждан на переоформление земельных участков в собственность. Относительно последнего вида изменений отмечается, в частности, признание недействующей единственной нормы, которая предусматривала бесплатную передачу земельных участков в собственность граждан.70

* Указ Президента от 21 мая 1999 г. «Об особенностях применения Основных положений государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ после 1 июля 1994 г., утвержденных Указом Президента РФ от 22 июля 1994 г.». 71

В соответствии с названным Указом, положения о порядке приватизации земельных участков при приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации применяются при проведении приватизации объектов муниципальной собственности в случаях, если населением муниципальных образований непосредственно или органами местного самоуправления, действующими в пределах их компетенции, установленной Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», не определены другой порядок и условия приватизации таких объектов.

Правомерность такого подхода подтвердил Конституционный суд РФ в своем Определении от 15 июня 1999 г., когда по запросу Волгоградской областной Думы проверял конституционность пунктов 4.9 и 4.10 Основных положений государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 г., в части, касающейся определения стоимости объектов муниципальной собственности.72

Проблема совершенствования земельного законодательства была отражена в Постановлении Правительства РФ от 26 июня 1999 г. № 694 «О федеральной целевой программе «Развитие земельной реформы в РФ на 1999 - 2002 годы».73

По мнению разработчиков программы, начатая в 1991 г. земельная реформа не доведена до конца. В программе содержится перечень проблем, с которые не были до сих пор решены, и перечень мероприятий, которые необходимо произвести для их решения. В частности, в их числе названы:

1. Непоследовательность, бессистемность и медленность процесса земельной реформы. Отсутствие Земельного кодекса, четкой и обоснованной концепции, программы и плана реализации земельной политики.

2. Земельная реформа коснулась в основном земель сельскохозяйственного назначения. Крайне медленно идет приватизация земли в городах, что не позволяет привлекать достаточные объемы инвестиций и тормозит перераспределение городских земель на основе требований рынка и развития городов.

3. Принятые в 1991 году принципы налогообложения земли и взимания арендной платы явно устарели и требуют пересмотра. Главным недостатком системы является ее недостаточная гибкость, наличие неоправданно большого количества льготников: земельный налог сегодня уплачивается только с 25 процентов всех земель России, а в городах - с 15 процентов. От уплаты земельных платежей освобождены целые отрасли. Средства, поступающие в форме платежей за землю, часто расходуются не по целевому назначению, что нарушает требования законодательства. Поэтому предлагается:

* ужесточение контроля за сбором земельных платежей, их централизацией в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации;

* завершение инвентаризации земель (в первую очередь - земель городов и других поселений), проведение их оценки, учета и государственной регистрации;

* существенное сокращение льгот по земельному налогу и арендной плате.

На II этапе реализации Программы с развитием системы государственного земельного кадастра и осуществлением мероприятий по массовой оценке земель будет увеличиваться дифференциация максимальных ставок в зависимости от рыночной оценки земли.

4. До сих пор не проведено разграничение земель на земли, находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности.

5. Финансовое, материальное и кадровое обеспечение реформ (особенно в 1997 и 1998 годах) осуществляется крайне плохо: в 1997 году финансирование земельной реформы из федерального бюджета составило менее 20 % от бюджетных назначений. В итоге в 1997 - 1998 годах были практически свернуты землеустроительные работы, тормозится создание земельного кадастра, оформление документов о правах на землю, проведение массовой оценки земель, экономического зонирования территорий и других работ. Для решения этой задачи планируется выделить на проведение земельной реформы 4015 млн. рублей.

Для решения проблем, стоящих перед земельной реформой, необходимо принятие следующих законов: «О землеустройстве»; «Об оценке земель»; «О государственном регулировании и особенностях ограниченного оборота сельскохозяйственных земель»; «О землях городов и иных поселений»; «О порядке изъятия земельных участков в государственную и муниципальную собственность» и ряда других.