Р. Н. Аляутдина 2-е издание, исправленное Рекомендовано умо по медицинскому Допущено Министерством образования и фармацевтическому образованию вузов Российской Федерации в качестве России в качестве учебник

| Вид материала | Учебник |

- С. Н. Федоров Н. С. Ярцева А. О. Исманкулов Глазные болезни Рекомендовано умо по медицинскому, 11325.47kb.

- С. В. Дьякова стоматология детского возраста издание пятое, переработанное и дополненное, 7200.9kb.

- Г. В. Плеханова И. Н. Смирнов, В. Ф. Титов философия издание 2-е, исправленное и дополненное, 4810.28kb.

- Н. С. Елманова История международных отношений и внешней политики России 1648-2000, 4874.79kb.

- В. И. Королева Москва Магистр 2007 Допущено Министерством образования Российской Федерации, 4142.55kb.

- Ю. А. Бабаева Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебник, 7583.21kb.

- Отечественная история, 1627.22kb.

- К. Э. Фабри Основы зоопсихологии 3-е издание Рекомендовано Министерством общего и профессионального, 5154.41kb.

- Т. В. Корнилова экспериментальная психология теория и методы допущено Министерством, 5682.25kb.

- Т. В. Корнилова экспериментальная психология теория и методы допущено Министерством, 5682.25kb.

8.2. СРЕДСТВА, БЛОКИРУЮЩИЕ ХОЛИНЕРГИЧЕСКИЕ СИНАПСЫ

К препаратам этой группы относятся вещества, блокирующие М-холинорецепторы (М-холиноблокаторы), Н-холинорецепторы вегетативных ганглиев (ган-глиоблокаторы) и вещества, блокирующие Н-холинорецепторы скелетных мышц (курареподобные средства).

8.2.1. М-холиноблокаторы

М-холиноблокаторы блокируют М-холинорецепторы, локализованные на мембране клеток эффекторных органов, и таким образом препятствуют их взаимодействию с ацетилхолином. Поскольку М-холинорецепторы располагаются главным образом в органах и тканях, получающих парасимпатическую иннервацию, М-холиноблокаторы, устраняя ее влияние, вызывают эффекты, противоположные эффектам возбуждения парасимпатической нервной системы.

М-холиноблокаторы вызывают:

- расширение зрачков (мидриаз);

- паралич аккомодации (глаз устанавливается на дальнюю точку видения);

- повышение частоты сокращений сердца (тахикардия);

- повышение атриовентрикулярной проводимости;

- снижение тонуса гладких мышц бронхов;

- снижение тонуса и моторики ЖКТ и мочевого пузыря;

- уменьшение секреции бронхиальных и пищеварительных желез.

Кроме того, М-холиноблокаторы устраняют влияние симпатической системы на секрецию потовых желез, получающих симпатическую холинергическую иннервацию, и таким образом уменьшают их секрецию.

Препараты М-холиноблокаторов:

атропина сульфат, скополамина гидробромид, платифил-лина гидротартрат, гоматропина гидробромид, пирензепин (Гастроцепин), ипратропия бромид (Атровент), тровентол, тропиками д (Мидриацил).

Среди М-холиноблокаторов выделяют вещества растительного происхождения и синтетические соединения.

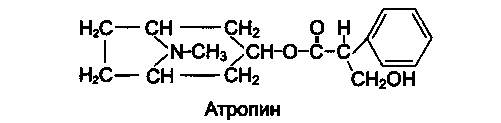

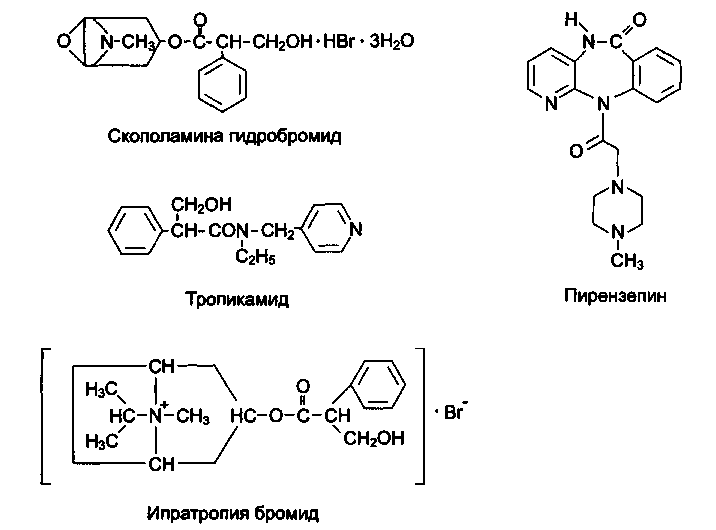

К веществам растительного происхождения относятся алкалоиды тропаново-го ряда, полученные из растений семейства пасленовых (Solanaceae): красавки (Atropa belladonna), белены (Hyosciamus niger), дурмана (Datura stramonium) и ско-полии (Scopolia carniolica). Главным алкалоидом этих растений является L-ги-осциамин, который при выделении превращается в рацемическую смесь L- и D-гиосциамина -атропин. Атропин по химической структуре является сложным эфиром тропина и 0,Ь-троповой кислоты и относится к третичным аминам (липофильным неполярным соединениям), получен синтетическим путем. В тех же растениях содержится другой алкалоид с М-холиноблокирующей активностью - сложный эфир скопина и троповой кислоты скополамин (сс-гиосцин). Из крестовника широколистного (Senecio platyphyllus) выделен алкалоид платифиллин (производное метилпирролизидина).

Атропин является наиболее известным М-холиноблокатором, поэтому другие препараты этой группы часто называют атропиноподобными средствами.

Атропин блокирует М,-, М2- и М3-подтипы холинорецепторов и устраняет влияние парасимпатической иннервации на многие органы и ткани. Поэтому он обладает широким спектром фармакологического действия.

Блокируя М3-холинорецепторы круговой мышцы радужной оболочки, атропин вызывает ее расслабление, вследствие чего происходит расширение зрачков (мидриаз). Он также вызывает расслабление ресничной (цилиарной) мышцы. Это приводит к натяжению цинновой связки, вследствие чего происходит уменьшение кривизны хрусталика (снижается его преломляющая способность) - глаз устанавливается на дальнюю точку видения. Такое состояние называется параличом аккомодации. При расширении зрачков и расслаблении цилиарной мышцы нарушается отток внутриглазной жидкости и у больных глаукомой может повыситься внутриглазное давление. Поэтому атропин и другие М-холиноблокаторы противопоказаны при глаукоме.

Атропин блокирует М2-холинорецепторы сердца и, устраняя тормозное влияние блуждающего нерва (вагуса) на синоатриальный узел, повышает его автоматизм — возникает тахикардия. Так как атропин стимулирует центры блуждающего нерва в ЦНС, тахикардии может предшествовать кратковременная брадикардия. Уменьшение тормозного влияния вагуса на атриовентрикулярный узел приводит к повышению атриовентрикулярной проводимости.

Блокируя М3-холинорецепторы гладкомышечных клеток, атропин устраняет стимулирующее влияние парасимпатической иннервации на гладкие мышцы бронхов, желудка, кишечника, мочевого пузыря, желчевыводящих протоков и снижает их тонус и моторику ЖКТ Атропин блокирует М3-холинорецепторы

экзокринных желез (желез внешней секреции) и уменьшает секрецию бронхиальных, слюнных желез, желез желудка и поджелудочной железы, слезных, носоглоточных и потовых желез.

Атропин блокирует М-холинорецепторы энтерохромаффиноподобных клеток желудка и таким образом уменьшает выделение гистамина, который стимулирует секрецию хлористоводородной кислоты париетальными клетками желудка. В результате секреция хлористоводородной кислоты снижается.

Атропин блокирует неиннервируемые М3-холинорецепторы эндотелия сосудов, но при этом не вызывает изменения тонуса сосудов. Однако он препятствует взаимодействию рецепторов с М-холиномиметическими веществами и устраняет их сосудорасширяющее действие. Многие из этих эффектов атропина (и других М-холиноблокаторов) используются в медицинской практике.

Способность атропина вызывать расширение зрачков используется в офтальмологии для исследования глазного дна, а также для лечения воспалительных заболеваний (ириты, иридоциклиты), так как при расширении зрачков снижается опасность образования спаек между радужкой и капсулой хрусталика. Вызываемый атропином паралич аккомодации позволяет использовать его для определения истинной рефракции глаза (определение преломляющей способности хрусталика). После инстилляции в глаз 0,5—1% раствора атропина максимальное расширение зрачка наблюдается через 30—40 мин и сохраняется до 7—10 дней. Паралич аккомодации наступает через 1—3 ч и длится несколько дней. Менее продолжительное действие на глаз оказывают гоматропин (1-3 дня), цикло-пентолат (20-24ч), тропикамид (около 4ч). Эти препараты используют главным образом в офтальмологии.

В связи со способностью повышать атриовентрикулярную проводимость, атропин применяется при атриовентрикулярном блоке вагусного происхождения. Используют его также при синусовой брадикардии.

Так как атропин понижает тонус бронхов и уменьшает секрецию бронхиальных желез, он может применяться при бронхиальной астме. Однако в настоящее время при бронхиальной астме используют в основном другие М-холиноблока-торы: ипратропия бромид и тровентол, которые вводят ингаляцион-но. Эти вещества являются четвертичными аммониевыми соединениями. В отличие от атропина они плохо всасываются в кровь с поверхности легких, вследствие чего практически не вызывают системных побочных эффектов.

Уменьшение секреции хлористоводородной кислоты (НС1) париетальными клетками желудка позволяет использовать атропин и некоторые другие М-холи-ноблокаторы при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Это действие атропина связано с блокадой нескольких подтипов М-холинорецепто-ров, в том числе М3-холинорецепторов париетальных клеток, секретирующих НС1, и М,-холинорецепторов энтерохромаффиноподобных клеток желудка, которые выделяют гистамин (гистамин стимулирует секрецию НС1 париетальными клетками). В настоящее время из препаратов этой группы при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в основном используется избирательный бло-катор Mj-холинорецепторов — пирензепин. Пирензепин снижает секрецию НС1 в меньшей степени, чем атропин, но в отличие от атропина практически не вызывает побочных эффектов, связанных с блокадой М2- и М3-холинорецепторов.

Атропин снижает тонус гладких мышц и обладает сильным спазмолитическим действием, поэтому он применяется при болезненных спазмах гладкомышечных органов (коликах): спазмах кишечника (кишечная колика), желчных протоков (печеночная колика); в меньшей степени атропин эффективен при почечной колике.

Атропин применяют в анестезиологии для премедикации перед хирургическими операциями, при этом атропин, блокируя М2-холинорецепторы сердца, предупреждает рефлекторную брадикардию и возможность рефлекторной остановки сердца. Полезной также является способность атропина уменьшать секрецию слюнных и бронхиальных желез.

Атропин используется как специфический антидот при отравлении М-холи-номиметиками и антихолинэстеразными средствами.

Кроме того, атропин, проникая через гематоэнцефалический барьер, блокирует М-холинорецепторы экстрапирамидной системы и может уменьшать проявления болезни Паркинсона: тремор, ригидность, гипокинезию. В настоящее время в качестве противопаркинсонических средств используются центральные М-холиноблокаторы: тригексифенидил (циклодол), бипериден (акинетон) (см. гл. «Противопаркинсонические средства»), которые преимущественно блокируют М-холинорецепторы ЦНС и в отличие от атропина оказывают менее выраженные периферические побочные эффекты.

Применяют атропин в виде атропина сульфата внутрь, парентерально и мест-но (в виде глазных лекарственных форм). Внутрь назначают за 30—40 мин до еды. Атропин хорошо всасывается из кишечника и быстро проникает в ЦНС (в течение 30-60 мин). Метаболизируется в печени путем гидролиза с образованием тро-пина и троповой кислоты. Период полуэлиминации составляет 2 ч. Выводится почками (около 30—50% в неизмененном виде). Продолжительность при введении внутрь составляет 4—6 ч. При применении атропина возникают следующие побочные эффекты, связанные с блокадой М- холинорецепторов в различных органах и тканях:

- сухость во рту вследствие снижения секреции слюнных желез;

- нарушение ближнего видения вследствие паралича аккомодации;

- тахикардия;

- обстипация вследствие снижения тонуса и перистальтики ЖКТ и повышения тонуса сфинктеров;

- нарушение мочеиспускания вследствие снижения тонуса и моторики стенки мочевого пузыря и повышения тонуса сфинктера.

У больных глаукомой атропин вызывает повышение внутриглазного давления, поэтому он противопоказан при глаукоме. Вследствие задержки мочеиспускания атропин противопоказан при доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

В больших дозах атропин вызывает эффекты, связанные со стимулирующим действием на ЦНС: двигательное и психическое возбуждение, сильное беспокойство, нарушение памяти, координации. Эти эффекты возникают в основном при отравлении атропином. Кроме того, для отравления атропином характерны: расширенные зрачки и ухудшение зрения, фотофобия (светобоязнь), сухость слизистых оболочек полости рта, носоглотки, что может привести к нарушению глотания и речи, сухость и покраснение кожи и повышение температуры тела (вследствие нарушения потоотделения и теплоотдачи, в основном бывает у детей), тахикардия, головная боль, головокружение, задержка мочеиспускания. В тяжелых случаях возникают зрительные и слуховые галлюцинации, бред, возможны судороги, которые сменяются состоянием угнетения и комой. Смерть наступает от паралича дыхательного центра. Частой причиной отравления, в особенности у детей, бывает употребление растений, содержащих атропин (красавка, дурман, белена). Для устранения эффектов атропина парентерально вводят антихолинэс-теразные средства, проникающие в ЦНС (физостигмин). Другие меры при отрав-

лении атропином состоят в промывании желудка и назначении солевых слабительных, энтеросорбентов (активированный уголь), танина (можно крепкий чай); для удаления вещества из крови используют гемосорбцию, форсированный диурез. При сильном возбуждении применяют диазепам или барбитураты короткого действия. При необходимости - искусственное дыхание.

Препараты красавки (белладонны) содержат атропин. Применяют в виде настойки и экстрактов (сухой и густой) главным образом в качестве спазмолитических средств при болезненных спазмах гладких мышц ЖКТ, желчевыводя-щих протоков и других гладкомышечных органов.

Препараты красавки входят в состав таблеток «Бекарбон», «Бесалол», «Бепа-сал», «Беллалгин»; свечей «Бетиол», «Анузол»; капель Зеленина; препарата «Солутан» и др.

Скополамин (α-гиосцин) — алкалоид, который содержится в тех же растениях, что и атропин, по химической структуре близок к атропину, является сложным эфиром скопина и троповой кислоты. Скополамин вызывает эффекты, связанные с блокадой М-холинорецепторов как в периферических органах и тканях, так и в ЦНС (проникает через гематоэнцефалический барьер). Периферические эффекты скополамина сходны с эффектами атропина. В то же время центральные эффекты существенно различаются. Скополамин в отличие от атропина в терапевтических дозах вызывает выраженное угнетающее действие на ЦНС. Обычно это проявляется в виде общего успокоения, сонливости, возможна амнезия (ухудшение памяти). Применение скополамина в клинической практике во многом связано с особенностями его действия на ЦНС. Используют его способность угнетать вестибулярные центры при вестибулярных расстройствах, проявляющихся в виде головокружений, тошноты, рвоты, нарушения равновесия, а также для профилактики морской и воздушной болезни. Скополамин входит в состав таблеток «Аэрон», которые принимают перед полетом или морским путешествием, действие их продолжается 6 ч. Для обеспечения более длительного действия скополамина используют специальные трансдермальные терапевтические системы доставки, которые представляют из себя накожные пластыри (приклеивают на здоровую кожу за ухом), выделяющие скополамин в течение 48-72 ч.

Скополамин применяют для премедикации перед хирургическими операциями, чтобы предотвратить возникновение рефлекторной брадикардии и уменьшить секрецию слюнных и бронхиальных желез. При этом полезным также оказывается успокаивающее действие скополамина. В токсических дозах скополамин подобно атропину может вызвать возбуждение ЦНС и коматозное состояние.

Платифиллина гидротартрат — алкалоид крестовника широколистного (Senecio platyphyllus), третичное аммониевое основание, хорошо всасывается в кишечнике и проникает через гематоэнцефалический барьер. По М-холи-ноблокирующему действию менее активен, чем атропин. Обладает прямым миотропным спазмолитическим действием (расслабляющее действие оказывает непосредственно на гладкие мышцы внутренних органов и кровеносных сосудов), вследствие чего расширяет сосуды и несколько снижает артериальное давление. Действие на зрачки менее продолжительное, чем у атропина и гоматропина. Применяют платифиллин при спазмах гладкомышечных органов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, спазмах сосудов головного мозга и периферических сосудов, в офтальмологии для расширения зрачков.

Гоматропин - синтетическое атропиноподобное вещество, сложный эфир тропина и миндальной кислоты, относится к третичным аминам. По фармаколо-

гическим свойствам близок к атропину, но отличается меньшей активностью и меньшей продолжительностью действия. Применяется в офтальмологической практике для расширения зрачков.

Пирензепин блокирует преимущественно М,-холинорецепторы и применяется в качестве антисекреторного средства при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (см. главу 30 «Средства, влияющие на функции органов пищеварения).

Ипратропия бромид, блокируя М3-холинорецепторы гладких мышц бронхов и бронхиальных желез, оказывает выраженное бронхорасширяющее действие и уменьшает секрецию желез. Применяют при обструктивных заболеваниях дыхательных путей (в том числе при бронхиальной астме). Максимальный эффект развивается через 30—60 мин после ингаляционного введения ипратропия бромида и сохраняется и течение 3—6 ч. При ингаляционном введении мало всасывается со слизистой оболочки дыхательных путей в кровь. Побочные эффекты: сухость во рту и повышение вязкости мокроты.

Тропикамид применяется только в офтальмологии. Блокируя М-холино-рецепторы круговой мышцы радужки и цилпарной мышцы, вызывает мидриаз и паралич аккомодации. Действие наступает быстро — через 5—10 мин и продолжается до 6 ч. Тропикамид хорошо всасывается со слизистой оболочки слезного канала в кровь и может оказывать нежелательные системные эффекты: головную боль, тахикардию, сухость во рту. Противопоказан при глаукоме.

Взаимодействие М-холиноблокаторов с другими лекарственными средствами

| М-холино-блокаторы | Взаимодействующий препарат (группа препаратов) | Результат взаимодействия |

| Атропин | Антациды Активированный уголь | Снижение всасывания атропина |

Окончание таблицы

| 1 | 2 | 3 |

| | Кетоконазол | Снижение всасывания кетоконазола изЖКТ |

| Атропин и другие М-холино-блокаторы | Фенотиазины, трициклические антидеп-рессанты, хинидин и другие препараты с антихолинергической активностью | Повышение риска антихолинергических побочных эффектов |

| | М-холиномиметики, антихолинэс-теразные средства | Уменьшение или устранение эффектов взаимодействующих веществ |

Основные препараты

| Международное непатентованное название | Патентованные (торговые) названия | Формы выпуска | Информация для пациента |

| Атропина сульфат (Atropini sulfas) | Атропин | Порошок. Таблетки по 0,0005 г Ампулы и шприц-тюбики по 1 мл 0,1% раствора. Мазь глазная 1%. . Пленки глазные, содержащие по 1,6 мг атропина сульфата | Внутрь препарат назначают за 30—40 мин до еды. При появлении сухости во рту рекомендуется использовать леденцы или жевательную резинку. При инстилляции в глаза раствора атропина следует пережать слезный канал для предупреждения всасывания атропина в системный кровоток. После применения атропина тщательно вымыть руки. Пропущенная доза: принять пропущенную дозу как можно скорее; не принимать ее вообще, если до следующего приема осталось мало времени; не принимать двойных доз. Хранить препарат в недоступном для детей месте |

| Платифиллина гидротартрат (Platyphyllini hydrotartras) | | Порошок. Таблетки по 0,005 г. Ампулы по 1 мл 0,2% раствора | Внутрь принимают за 30—40 мин до еды |

| Ипратропия бромид (Ipratropii bromidum) | Атровент | Аэрозоль для ингаляций | При появлении сухости во рту рекомендуется применять жевательную резинку, не содержащую сахар. Пропущенная доза: при регулярном применении препарата принять пропущенную дозу как можно скорее; оставшиеся в этот день дозы принимать по обычной схеме |

| Тропикамид (Tropicamidum) | Мидриацил | Флаконы по 15 мл 0,5-1% раствора | При инстилляции в глаза следует пережать слезный канал для предупреждения всасывания тропи-камида в системный кровоток. Во время применения нельзя носить мягкие контактные линзы |

8.2.2. Ганглиоблокаторы

Ганглиоблокаторы блокируют Н-холинорецепторы нейронов симпатических и парасимпатических ганглиев и таким образом нарушают передачу возбуждения с преганглионарных на постганглионарные волокна. В результате уменьшается или устраняется влияние как симпатической, так и парасимпатической иннервации на эффекторные органы и ткани. Кроме того, ганглиоблокаторы блокируют Н-холинорецепторы хромаффинных клеток мозгового вещества надпочечников, уменьшая выделение адреналина и норадреналина, а также Н-холинорецепторы каротидных клубочков, что препятствует рефлекторному возбуждению дыхательного и сосудодвигательного центров.

Блокада ганглиев симпатической системы приводит к уменьшению стимулирующего влияния симпатической системы на сердце и тонус сосудов (артерий и вен), при этом снижается ударный объем, расширяются артерии и вены — в результате снижается артериальное и венозное давление. Уменьшение выделения адреналина и норадреналина надпочечниками под влиянием ганглиоблокаторов также способствует снижению артериального и венозного давления.

Блокада ганглиев парасимпатической системы приводит к нарушению аккомодации (паралич аккомодации), учащению сокращений сердца (тахикардия), понижению тонуса гладких мышц ЖКТ и мочевого пузыря, угнетению секреции слюнных, бронхиальных желез, желез желудка и кишечника. В отличие от М-хо-линоблокаторов ганглиоблокаторы в меньшей степени расширяют зрачки и не оказывают существенного влияния на тонус бронхов.

В настоящее время в медицинской практике используется в основном гипотензивное действие ганглиоблокаторов. Препараты этой группы применяют для купирования гипертензивных кризов (быстрого снижения давления), при отеке легких на фоне повышенного артериального давления, при спазме периферических сосудов. Ганглиоблокаторы короткого действия используют при хирургических операциях для управляемой гипотензии. Вещества вводят внутривенно ка-пельно, при этом снижение артериального давления способствует уменьшению кровотечения из сосудов операционного поля, а при нейрохирургических операциях препятствует развитию отека мозга. Кроме того, таким образом можно уменьшить нежелательные рефлекторные реакции на сердце и сосуды, которые возникают во время операции.

Побочные эффекты ганглиоблокаторов в основном связаны с блокадой симпатических и парасимпатических ганглиев. Так, расширение венозных сосудов, связанное с блокадой симпатических ганглиев, является причиной ортостатичес-кой гипотензии — резкого снижения артериального давления при перемене положения тела из горизонтального в вертикальное. В результате может возникнуть обморок. Для предупреждения этого побочного эффекта после введения гангли-облокатора больным рекомендуется лежать не менее 1,5-2 ч. Побочными эффектами ганглиоблокаторов, связанными с блокадой парасимпатических ганглиев, являются мидриаз, паралич аккомодации, сухость во рту, тахикардия, снижение моторики кишечника и тонуса мочевого пузыря. Снижение моторики кишечника приводит к обстипации и даже может быть причиной паралитического илеуса (непроходимости кишечника), а снижение тонуса мочевого пузыря приводит к задержке мочеиспускания. При таких осложнениях вводят М-холи-номиметические (ацеклидин) или антихолинэстеразные (неостигмин) средства. В связи с выраженными побочными эффектами ганглиоблокаторы не используют длительно.

При передозировке ганглиоблокаторов развивается гипотензия, для устранения которой применяют α-адреномиметики, повышающие артериальное давление. Показано применение аналептических средств, восстанавливающих дыхание.

Ганглиоблокаторы противопоказаны при выраженной гипотензии, шоке, инфаркте миокарда, поражениях печени и почек. Ганглиоблокаторы нельзя применять у больных с закрытоугольной глаукомой, так как в связи с расширением зрачка происходит ухудшение оттока жидкости из передней камеры глаза, что может привести к повышению внутриглазного давления. В связи с замедлением тока крови ганглиоблокаторы противопоказаны при повышенной склонности к тромбообразованию.

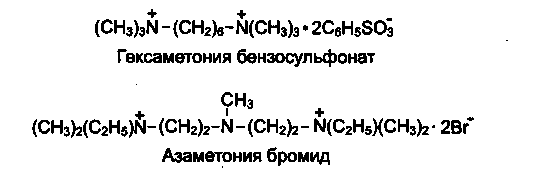

По химической структуре ганглиоблокаторы подразделяют на:

Бис-четвертичные аммониевые соединения: гексаметония бензосульфонат (Бензогексоний), азаметония бромид (Пентамин), трепирия йод ид (Гигроний).

Сульфониевое соединение: триметафана камфорсульфонат (Арфонад).

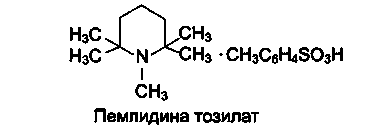

Третичные амины: пемпидина тозилат (Пирилен).

Бис-четвертичные аммониевые соединения и сульфониевое соединение являются гидрофильными полярными веществами и поэтому плохо всасываются из желудочно-кишечного тракта и не проникают через гематоэнцефалический барьер. Они различаются по длительности действия. Гексаметоний и азаметоний при внутримышечном и подкожном введении действуют 2—3 ч и в основном применяются для купирования гипертензивных кризов. Триметафан и гигроний вызывают кратковременный эффект продолжительностью 10—20 мин. Поэтому эти препараты вводят внутривенно капельно для управляемой гипотензии.

Наиболее продолжительным действием (8-10 ч) обладает пемпидина тозилат.

Это третичное аммониевое соединение (липофильное неполярное вещество), которое хорошо всасывается при приеме внутрь и проникает через гематоэнце-фалический барьер, поэтому при длительном применении может вызвать нежелательные побочные эффекты со стороны ЦНС. В настоящее время препарат применяют редко.

Взаимодействие ганглиоблокаторов с другими лекарственными средствами

| Ганглиоблокаторы | Взаимодействующий препарат (группа препаратов) | Результат взаимодействия |

| Азаметония бромид | Трициклические антидепрессанты, фенилэфрин, эфедрин | Уменьшение гипотензивного эффекта |

Окончание таблицы

| 1 | 2 | 3 |

| Гексаметония бензосульфонат | Другие антигипертензивные средства | Усиление гипотензивного эффекта |

Основные препараты

| Международное непатентованное название | Патентованные (торговые) названия | Формы выпуска | Информация для пациента |

| Гексаметония бензосульфонат (Hexamethonii benzosulfonas) Азаметония бромид (Azamethonii bromidum) Триперия йодид (Triperii iodidum) | Бензогексоний Пентамин Гигроний | Таблетки по ОД и 0,25 г. Ампулы по 1 мл 2,5% раствора Ампулы по 1 и 2 мл 5% раствора Флаконы и ампулы по 0,1 г (растворяют перед употреблением) | Для предупреждения ортостати-ческой гипотензии больные после введения препаратов должны лежать в течение 1,5-2 ч |

| Пемпидина тозилат (Pempidmi tosylas) | Пирилен | Таблетки по 0,005 г | |

8.2.3. Средства, блокирующие нервно-мышечные синапсы

Средства, блокирующие нервно-мышечные синапсы, вызывают расслабление скелетных мышц (миорелаксацию) вследствие блокады передачи нервных импульсов с двигательных нервов на мышцы. Препараты этой группы называются также миорелаксантами периферического действия, в отличие от веществ, которые вызывают расслабление скелетных мышц, действуя на ЦНС (миорелаксанты центрального действия, см. бензодиазепины, стр. 230).

В зависимости от механизма нервно-мышечного блока выделяют миорелаксанты антидеполяризующего (недеполяризующего) действия и миорелаксанты деполяризующего действия.

Миорелаксанты антидеполяризующего действия

Вещества этой группы блокируют Н-холинорецепторы, локализованные на концевой пластинке скелетных мышц, и препятствуют их взаимодействию с аце-тилхолином, в результате чего ацетилхолин не вызывает деполяризацию мембраны мышечных волокон - мышцы не сокращаются. Такое состояние называется нервно-мышечным блоком. Однако при повышении концентрации ацетилхоли-на в синаптической щели (например, при применении антихолинэстеразных

средств) ацетилхолин конкурентно вытесняет миорелаксант из связи с Н-холи-норецептором и вызывает деполяризацию постсинаптической мембраны — происходит восстановление нервно-мышечной передачи. Вещества, действующие подобным образом, называются миорелаксантами антидеполяризующего конкурентного действия.

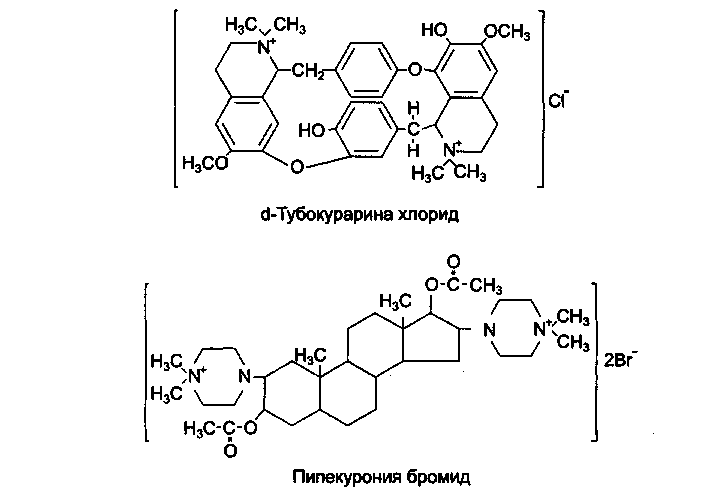

Первым препаратом этой группы был алкалоид тубокурарин - основное действующее вещество стрельного яда кураре. В состав этого яда входят экстракты южноамериканских растений вида Strychnos и Chondodendron. Индейцы Южной Америки использовали кураре во время охоты на животных, смазывая им наконечники стрел. Кураре, попав в организм животного, вызывало паралич скелетных мышц и животное теряло способность двигаться, но его мясо было пригодно к употреблению в пищу. Впоследствии было установлено, что по химической структуре тубокурарин является четвертичным аммониевым соединением и не всасывается из ЖКТ.

Вещества, близкие тубокурарину по действию, стали называть курареподобны-ми средствами. Большинство курареподобных средств, так же как тубокурарин, относятся к четвертичным аммониевым соединениям. В молекуле большинства веществ имеются два положительно заряженных атома азота (катионные центры), которые и взаимодействуют с анионными структурами Н-холинорецепто-ров скелетных мышц, вызывая нервно-мышечный блок.

Антидеполяризующие миорелаксанты в основном относятся к двум химическим группам:

- бензилизохинолины (тубокурарин, атракурий, мивакурий);

- аминостероиды (пипекуроний, векуроний, рокуроний).

В зависимости от продолжительности вызываемого ими нервно-мышечного блока выделяют препараты: длительного действия (30 мин и более) — тубокурарин, пипекуроний; средней продолжительности действия (20—30 мин) - атракурий, векуроний, рокуроний; короткого действия (10 мин) - мивакурий.

Продолжительность действия курареподобных средств в основном определяется характером их элиминации. Наиболее продолжительно действуют вещества, которые главным образом выделяются почками (пипекуроний). Вещества средней продолжительности действия в большей степени выделяются вместе с желчью в неизмененном виде и в виде метаболитов (векуроний и рокуроний), или подвергаются спонтанному гидролизу в плазме крови (атракурий). Короткое действие мивакурия связано с тем, что он быстро разрушается холинэстеразой плазмы крови (псевдохолинэстераза).

Курареподобные средства используются для расслабления скелетных мышц при хирургических операциях. Под действием курареподобных средств мышцы расслабляются в следующей последовательности: сначала мышцы лица, гортани, шеи, затем мышцы конечностей, туловища и в последнюю очередь дыхательные мышцы — наступает остановка дыхания. При выключении дыхания больного переводят на искусственную вентиляцию легких.

Кроме того, курареподобные средства применяют для устранения тонических судорог при столбняке и при отравлении стрихнином. При этом расслабление скелетных мышц способствует устранению судорог.

Побочные эффекты некоторых курареподобных средств (тубокурарин, атракурий, мивакурий) связаны главным образом с их способностью высвобождать гистамин. Это может быть причиной гипотензии, бронхоспазма, покраснения кожи, а также реже — других анафилактоидных реакций. В большей степени высвобождению гистамина способствует тубокурарин. Способность высвобождать

гистамин практически отсутствует у препаратов из группы аминостероидов, но некоторые из них (панкуроний, рокуроний) оказывают умеренное ваголитичес-кое действие (возможна тахикардия).

Антагонистами миорелаксантов антидеполяризующего действия являются антихолинэстеразные средства. Угнетая активность ацетилхолинэстеразы, они предотвращают гидролиз ацетилхолина и таким образом увеличивают его концентрацию в синаптической щели. Ацетилхолин вытесняет препарат из связи с Н-холинорецепторами, что приводит к восстановлению нервно-мышечной передачи. Антихолинэстеразные средства (в частности, неостигмин) применяют для прерывания нервно-мышечного блока или устранения остаточных явлений после введения антидеполяризующих мышечных релаксантов.

Миорелаксанты деполяризующего действия

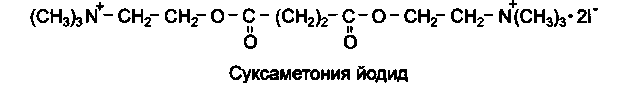

Суксаметония йодид (Дитилин, Листенон, Миорелаксин) Суксаметония йодид по химическому строению представляет собой удвоенную молекулу ацетилхолина.

Суксаметоний взаимодействует с Н-холинорецепторами, локализованными на концевой пластинке скелетных мышц, подобно ацетилхолину и вызывает деполяризацию постсинаптической мембраны. При этом мышечные волокна сокращаются, что проявляется в виде отдельных подергиваний скелетных мышц -фасцикуляций. Однако в отличие от ацетилхолина суксаметоний обладает устойчивостью к ацетилхолинэстеразе (он гидролизуется только холинэстеразой плазмы крови) и поэтому практически не разрушается в синаптической щели. В результате суксаметоний вызывает стойкую деполяризацию постсинаптической мембраны концевой пластинки. Это приводит к нарушению нервно-мышечной

передачи и расслаблению скелетных мышц. При этом выделяющийся в синапти-ческую щель ацетилхолин лишь усиливает деполяризацию мембраны и углубляет нервно-мышечный блок.

Антихолинэстеразные средства не устраняют действие суксаметония (не являются его антагонистами). Более того, подавляя активность ацетилхолинэсте-разы и холинэстеразы плазмы крови, они усиливают и удлиняют его действие.

Суксаметоний применяется при интубации трахеи, эндоскопических процедурах (бронхо-, эзофаго-, цистоскопии), кратковременных операциях (наложение швов на брюшную стенку, вправление вывихов, репозиция костных отломков), для устранения тонических судорог при столбняке.

После внутривенного введения суксаметония его миопаралитическое действие начинается через 30 с—1 мин, и продолжается до 10 мин. Такое кратковременное действие препарата связано с его быстрым разрушением псевдохолинэстеразой плазмы крови (образуются холин и янтарная кислота). При генетической недостаточности этого фермента действие суксаметония может продолжаться до 2-6 ч. Миорелаксирующее действие препарата можно прекратить переливанием свежей цитратной крови, которая содержит активную псевдохолинэстеразу.

Побочные эффекты: послеоперационные мышечные боли (что связывают с микротравмами мышц во время их фасцикуляций), угнетение дыхания (апноэ), гиперкалиемия и аритмии сердца, гипертензия, повышение внутриглазного давления, рабдомиолиз и миоглобинемия, гипертермия. Суксаметоний противопоказан при глаукоме, нарушении функции печени, анемии, беременности, злокачественной гипертермии, в грудном возрасте.

Сравнительные характеристики миорелаксантов антидеполяризующего и деполяризующего действия приведены в таблице 8.2.

Таблица 8.2. Сравнительные характеристики миорелаксантов антидеполяризующего и деполяризующего действия

| Показатели | Антидеполяризующие миорелаксанты | Деполяризующие миорелаксанты |

| Механизм развития нервно-мышечного блока | Блокада Н-холинорецепторов концевой пластинки скелетных мышц, устранение деполяризующего действия ацетилхолина | Стойкая деполяризация постси-наптической мембраны нервно-мышечного синапса |

| Фазы действия | Фаза расслабления | Фаза мышечной фасцикуляций Фаза расслабления |

| Влияние антихолин-эстеразных средств | Устранение нервно-мышечного блока | Усиление и удлинение нервно-мышечного блока |

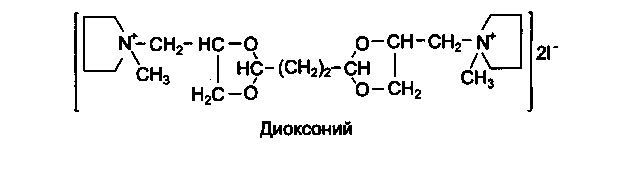

Диоксоний является препаратом смешанного типа действия.

Диоксоний сочетает в себе свойства деполяризующих и недеполяризующих миорелаксантов. Сначала он вызывает кратковременную деполяризацию, которая сменяется недеполяризующим блоком.

Вводят диоксоний внутривенно. Мышечное расслабление наступает через 1-3 мин и продолжается 20—40 мин.

Курареподобные препараты применяются только в условиях стационара и самостоятельное введение их больными недопустимо.

Взаимодействие миорелаксантов периферического действия с другими лекарственными средствами

| Курареподобные средства | Взаимодействующий препарат (группа препаратов) | Результат взаимодействия |

| Атракурий, другие антидеполя-ризующие мио-релаксанты | Аминогликозиды, линкомицин, клин-дамицин и некоторые другие антибиотики, соли магния, антагонисты кальция, лидокаин, новокаин. Средства для ингаляционного наркоза: изофлуран, энфлуран | Усиление и удлинение миорелак-сирующего действия |

| | Антихолинэстеразные средства | Уменьшение или полное устранение миорелаксирующего действия |

| Суксаметоний (дитилин) | Аминогликозиды, лидокаин, новокаин, хинидин, соли магния и лития | Удлинение миорелаксирующего действия |

| | Антихолинэстеразные средства | Усиление и удлинение миорелаксирующего действия |

| | Наркотические анальгетики | Усиление угнетающего действия на дыхание |

Основные препараты

| Международное непатентованное название | Патентованные (торговые) названия | Формы выпуска |

| Тубокурарина хлорид (Tubocurarin! chloridum) | Тубокуран | Ампулы по 1, 5 мл 1% раствора |

| Атракурия бесилат (Atracurii besilas) | Тракриум | Ампулы по5и2,5мл1% раствора |

| Пипекурония бромид (Pipecuronii bromidum) | Ардуан | Ампулы, содержащие по 0,004 г |

| Суксаметония йодид (Suxametonii iodidum) | Дитилин Листенон Миорелаксин | Ампулы по 5 и 10 мл 2% раствора |

| Диоксоний (Dioxonium) | Диоксоний | Ампулы по 5 мл 0, 1% раствора |

8.2.4. Средства, уменьшающие выделение ацетилхолина

Б о т о к с является препаратом ботулинового токсина типа А, который препятствует выделению ацетилхолина из окончаний холинергических нервных волокон.

Ботулиновый токсин состоит из двух цепей (тяжелой и легкой, различающихся молекулярной массой), объединенных дисульфидным мостиком. Тяжелая цепь ботулинового токсина обладает способностью связываться со специфическими рецепторами мембран нервных клеток. После связывания с пресинаптической

мембраной нервного окончания ботулиновый токсин путем эндоцитоза проникает внутрь нейрона. По некоторым данным легкая цепь ботулинового токсина обладает протеазной активностью по отношению к белку пресинаптической мембраны (SNAP-25), принимающему участие в процессе экзоцитоза везикул. В результате энзиматического расщепления этого белка нарушается слияние мембраны везикул с пресинаптической мембраной и нарушается экзоцитоз везикул, при этом не происходит высвобождения ацетилхолина в синаптическую щель. Вследствие уменьшения выделения ацетилхолина в нервно-мышечных синапсах развивается паралич скелетных мышц. Кроме того, нарушается передача нервных импульсов в других холинергических синапсах, в том числе с симпатических хо-линергических волокон, иннервирующих потовые железы.

Ботулиновый токсин типа А выпускается в виде комплекса с гемагглютини-ном в форме лиофилизированного порошка для инъекций. Препарат применяют в офтальмологии при блефароспазме, для лечения косоглазия, а также для лечения других спастических состояний, включая локальный мышечный спазм у взрослых и детей старше 2 лет. Вводят внутримышечно. Действие продолжается 4—6 мес. Длительное действие препарата объясняется тем, что мышечные сокращения восстанавливаются только вследствие процесса реиннервации (появления боковых отростков нервных окончаний).

Вследствие того, что ботокс препятствует выделению ацетилхолина окончаниями симпатических холинергических волокон, иннервирующих потовые железы, препарат применяют при гипергидрозе для уменьшения секреции экрин-ных потовых желез (подмышечные впадины, ладони, стопы). Вводят внутрикожно. Эффект продолжается 6—8 мес.

Препарат концентрируется в месте инъекции в течение некоторого времени, а затем попадает в системный кровоток, не проникает через ГЭБ и быстро метабо-лизируется.

В качестве побочных эффектов отмечаются боль и микрогематомы в месте инъекции, незначительная общая слабость в течение 1 недели ( при применении больших доз), в зависимости от места введения возможны птоз, слезотечение или дисфагия. У некоторых пациентов при применении препарата появляются антитела к комплексу гемагглютинин-ботулиновый токсин. Этому способствует введение препарата в высоких дозах. Ботокс противопоказан при миастении, беременности, лактации.