Федеральная программа книгоиздания России Рецензенты: канд психол наук С. А. Исайчев, доктор биол наук И. И. Полетаева Равич-Щербо И. В. и др. Р12

| Вид материала | Программа |

- Вестник балтийской педагогической академии вып. 94. – 2010 г. Актуальные проблемы нравственного, 2431.92kb.

- Рецензенты: профессор, доктор психол наук Филонов Л. Б., вед науч сотрудник, канд психол, 2609.63kb.

- Научный выпуск вестник балтийской педагогической академии вып. 29. – 2000 г. Поиск, 1745.18kb.

- Общеобразовательная программа дошкольного образования Авторский коллектив, 5619.19kb.

- Образовательная программа дошкольного образования Москва «Просвещение», 5670.3kb.

- Введенским Игорем Витальевичем Рецензенты доктор психол наук В. А. Лабунская канд психол, 375.9kb.

- Отчет о проведении Международной научной конференции-семинара «Современные методы психологии», 97.76kb.

- Приглашение и программа разнообразие почв и биоты северной и центральной азии, 521.14kb.

- Пояснительная записка, 12621.4kb.

- В организации совместных отношений, 1137.14kb.

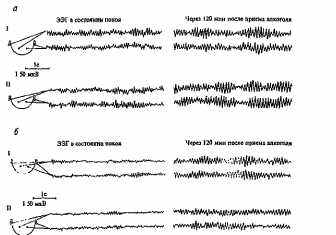

Исследование роли генотипа в индивидуальных особенностях спектра ЭЭГ проводилось Д. Ликкеном [324, 325] и X. Стассеном с соавторами [411]. Уже в первых исследованиях было обнаружено поразительное сходство спектров относительной мощности ЭЭГ МЗ близнецов. Рисунки спектров МЗ близнецов оказались так же похожи, как и первичные записи ЭЭГ. Они напоминали спектры одного и того же чело-

300

века, сделанные в разные дни. У ДЗ близнецов, напротив, спектры оказались похожи не более, чем спектры неродственников. Таким образом, результаты дали основание считать, что спектры относительной мощности ЭЭГ в значительной степени обусловлены генотипом.

Эти выводы получили дальнейшее подтверждение в исследованиях X. Стассена с соавторами, проведенных на материале выросших вместе и разлученных МЗ и ДЗ близнецов (от 21 до 25 пар в каждой из четырех групп) и одиночнорожденных (81 человек). При этом был установлен ряд существенных фактов. Спектры ЭЭГ обладают высокой внутрииндивидуальной устойчивостью. У МЗ близнецов спектры похожи чуть меньше, чем спектры одного и того же человека при повторных регистрациях, последнее справедливо и для выросших вместе, и для разлученных МЗ близнецов (рис. 13.4). В целом отмечается, что по показателям ЭЭГ нет разницы между МЗ близнецами, воспитанными вместе и врозь. Среднее внутрипарное сходство спектров ЭЭГ ДЗ близнецов значительно выше, чем у неродственников. При этом нет статистически достоверных различий между спектрами ЭЭГ ДЗ близнецов, выросших вместе и врозь. В целом полученные факты с полной убедительностью свидетельствуют о генетической обусловленности спектра мощности ЭЭГ.

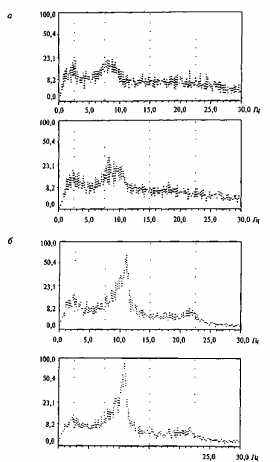

Исследование роли факторов генотипа в межиндивидуальной изменчивости коэффициента периодичности ЭЭГ было проведено Т.А. Мешковой [132, гл. III] у взрослых МЗ и ДЗ близнецов. Установлено, что в индивидуальные особенности коэффициента периодичности (Кn/c) ЭЭГ существенный вклад вносят факторы генотипа, но с некоторыми оговорками. Оценка внутрипарного сходства МЗ и ДЗ близнецов по К n/c показала, что значимые коэффициенты внутриклассовой корреляции имеются только в группе МЗ близнецов и отсутствуют у ДЗ и HP (рис. 13.5). При этом внутрипарное сходство МЗ близнецов по этому показателю относительно невелико (коэффициенты не превышают 0,61), хотя 6 коэффициентов из 10 являются значимыми. Значимые коэффициенты МЗ в основном относятся к Кn/c правого полушария. Минимальную разницу по уровню внутрипарного сходства МЗ и ДЗ близнецов дают коэффициенты височного и центрального отведений левого полушария. Таким образом, вклад генотипа в межиндивидуальную вариативность коэффициента периодичности ЭЭГ в основном обнаруживается в правом полушарии и задних отделах левого.

В совокупности приведенные данные говорят о том, что как структура спектра ЭЭГ покоя, так и соотношение случайных и периодических составляющих в нем испытывают на себе значительное влияние со стороны генотипа.

Особо стоит вопрос о наследственных влияниях в когерентности ЭЭГ, которая расценивается как показатель интенсивности связей, существующих между разными отделами мозга. Роль факторов генотипа в межиндивидуальной изменчивости по показателям когерентное -

301

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Рис. 13.4. Спектры ЭЭГ МЗ близнецов [411].

а — спектры ЭЭГ пары разлученных МЗ близнецов (50 лет); спектральные плотности даны в логарифмической шкале по оси ординат; б — спектры ЭЭГ пары выросших вместе МЗ близнецов (19 лет).

302

-0,4

Рис. 13.5. Коэффициенты внутриклассовой корреляции по параметру

Кn/c. [132].

Остальные обозначения те же, что на рис. 13.4.

та ЭЭГ изучалась у 213 пар МЗ и ДЗ близнецов 16 лет [422]. Когерентность оценивалась по всем ритмическим составляющим спектра ЭЭГ в полосах: дельта, тета, альфа, бета для пяти отведений в каждом полушарии (табл. 13.4).

Таблица 13.4

Коэффициенты наследуемости когерентности ЭЭГ у близнецов 16 лет

| Отведе- | Частотные диапазоны | Отведе- | Частотные диапазоны | | |||||

| ния | левого | полушария | | ния | правого | полушария | | ||

| | дельта | тэта | альфа | бета | | дельта | тэта | альфа | бета |

| Fp1- O1 | 28 | 69 | 71 | 65 | FP2 - O2 | 28 | 68 | 77 | 68 |

| FP1-P3 | 30 | 48 | 67 | 6? | FP2-P4 | 41 | 43 | 65 | 56 |

| F3-O1 | 44 | 52 | 68 | 50 | F4-O2 | 43 | 48 | 74 | 40 |

| FP1- С3 | 52 | 70 | 67 | 70 | FP2 - С4 | 41 | 73 | 73 | 66 |

| C3-O1 | 55 | 60 | 47 | 60 | C4-O2 | 56 | 68 | 56 | 62 |

| Fp1-F3 | 52 | 73 | 77 | 58 | FP2-F4 | 54 | 69 | 81 | 67 |

| F3-C3 | 46 | 54 | 68 | 62 | F4-C4 | 54 | 59 | 64 | 58 |

| С3-P3 | 49 | 60 | 55 | 65 | С4-Р4 | 53 | 62 | 56 | 62 |

| Рз-Oj | 52 | 51 | 54 | 53 | Р4-О3 | 36 | 52 | 54 | 52 |

303

Результаты свидетельствуют о значительном вкладе генетических факторов в индивидуальные различия показателей когерентности по всем частотным диапазонам. Показатели наследуемости, усредненные по всем отведениям, составляют 60, 65 и 60% для тэта-, альфа- и бета-диапазонов соответственно. В дельта-полосе наследуемость ниже. Существенно, что межполушарных различий в наследуемости когерентности не выявлено.

В другом исследовании [6] также было показано, что преимущественно наследственную природу имеют не только параметры ЭЭГ отдельных зон (спектральные мощности), но и установленная методом факторного анализа структура взаимосвязей между количественными ЭЭГ параметрами, которая отражает общие закономерности организации и межзонального взаимодействия ЭЭГ.

Все эти данные позволяют предположить, что генотип влияет на индивидуальные особенности не только в дискретных характеристиках ЭЭГ, но и в системной организации электрической активности мозга.

3. РОЛЬ ГЕНОТИПА В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЭЭГ ПРИ ЕЕ РЕАКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

Как уже отмечалось, ЭЭГ чутко реагирует на изменения функционального состояния человека и введение любых нагрузок. При этом изменяются и общий паттерн ЭЭГ, и соотношение ритмических составляющих в спектре ЭЭГ, и характер связей между ЭЭГ различных зон коры больших полушарий.

В отличие от ЭЭГ покоя наследственная обусловленность индивидуальных особенностей реактивных изменений ЭЭГ в ответ на сенсорные и прочие воздействия изучена очень слабо (табл. 13.5), а имеющиеся работы; сравнивать весьма затруднительно из-за, разнообразия вариантов используемой стимуляции. Условно можно выделить три группы факторов, провоцирующих изменения ЭЭГ (они применялись в генетических исследованиях): 1) простая и усложненная сенсорная стимуляция (например, стимуляция световыми вспышками разной частоты или сочетанием разномодальных стимулов: звук, свет и др.); 2) стимуляция автономной нервной системы (гипервентиляция легких или задержка дыхания); 3) решение простых мыслительных задач в уме. При том что ЭЭГ реагирует на все перечисленные варианты стимулов, количественно охарактеризовать степень этих изменений у близнецов весьма сложно из-за трудностей формализации условий стимуляции. Последнее в первую очередь касается 2-го и 3-го пунктов. Тем не менее во многих работах имеются указания, правда краткие, на высокое сходство ЭЭГ реакций у МЗ близнецов (табл. 13.5).

304

Наибольшая определенность существует в отношении реакции, именуемой блокадой или депрессией альфа-ритма. Известно, что при предъявлении стимула имеет место подавление, или блокада, альфа-ритма, причем длится она тем дольше, чем сложнее изображение. Если же стимулы предъявляются периодически с фиксированной частотой, то в ЭЭГ может возникнуть так называемая реакция навязывания ритма. Смысл ее состоит в перестройке (на некоторое время) ритмики ЭЭГ на частоту стимуляции или кратную ей. Длительность блокады альфа-ритма (в ответ на один и тот же стимул), как и выраженность эффекта навязывания, обнаруживает индивидуальную устойчивость.

В работах Н. Ф. Шляхты [174] и Г. А. Шибаровской [97] наибольшие влияния генотипа были выявлены для длительности блокады альфа-ритма. Характеристики реакции навязывания ритма также имеют значительно большее сходство в парах МЗ близнецов по сравнению с ДЗ. Таким образом, при действии простых сенсорных нагрузок звуковой, световой (в том числе ритмической) стимуляции имеет место индивидуально-типичный характер реагирования, имеющий, видимо, наследственную природу.

Что же касается более сложных функциональных воздействий (например, умственной деятельности при решении задач), то здесь можно ожидать на фоне уменьшения межиндивидуальной вариативности и снижение наследственных влияний на характер ЭЭГ, о чем сообщается, например, в работе М. Камитаке [304], хотя уменьшение доли наследственного фактора зафиксировано этим автором не только при решении задач, но и под воздействием сенсорных раздражителей. Ввиду недостаточности фактического материала еще слишком рано судить о генотип-средовой детерминации ЭЭГ-реакций, возникающих при сложных функциональных нагрузках.

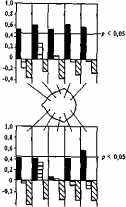

Особое место среди факторов, вызывающих реактивные изменения ЭЭГ, занимают фармакологические вещества. В последние годы оформилось новое научное направление — фармакологичекая электроэнцефалография, которая изучает изменения ЭЭГ под действием лекарственных препаратов, в том числе влияющих на психические состояния человека. Генетических исследований в этом направлении, выполненных на человеке, — единицы. Наиболее известное исследование было проведено П. Проппингом [372]. На 26 парах МЗ и 26 парах ДЗ близнецов он изучал влияние наследственных факторов на изменения ЭЭГ, сопровождающие прием алкоголя. ЭЭГ регистрировалась через 60, 120, 180 и 240 минут после приема. Известно, что прием алкоголя увеличивает синхронизацию ЭЭГ (уменьшается доля бета-волн и возрастает доля альфа- и тэта-волн), при этом, однако, существуют большие индивидуальные различия в динамике ЭЭГ. Оказалось, тем не менее, что ЭЭГ МЗ близнецов реагирует на введение алкоголя практически одинаково, у ДЗ же близнецов со временем

20-1432 305

Таблица 13.5

| Наследуемость | характеристик | реактивных изменений ЭЭГ (по данным разных авторов) | |||

| Автор и год | Контингент и | Возраст, лет | Отведения | Функциональные | Основные результаты |

| публикации работы | число | | | нагрузки | |

| 1 | 2 | о J | 4 | 5 | 6 |

| Н. Жуел-Нилсен | Разлученные | 22-72 | F, О с обоих | Гипервентиляция, | Высокое сходство реакций у партнеров |

| (N. Juel-Nielsen), | МЗ | | полушарий | световые мелькания | |

| Б. Харвалд (В. Harvald), | близнецы, 8 | | | | |

| 1958 | пар | | | | |

| Е. Инуй (Е. Inouye), | Близнецы | 11-12 | С | Фотостимуляция | Высокое сходство реакций у партнеров |

| 1961 | | | | | |

| М. Камитаке | МЗ близнецы, | Не указан | F, С, 0 моно- | Звонок, открыва- | Под действием функциональной |

| (М. Kamitake), 1963 | 26 пар; ДЗ, 19 | | полярно по са- | ние глаз, свет, счет | нагрузки наслед- |

| | пар | | гит. линии | в уме | ственный фактор заметно подавляется, |

| | | | | | тогда как |

| | | | | | в покое он преобладает (по |

| | | | | | коэффициентам на- |

| | | | | | следуемости) |

| Г.П. Бертынь и др., | Близнецы | Не указан | Не указаны | Ритмическая фото- | Крайняя степень сходства МЗ близнецов |

| 1971 | | | | стимуляция и дру- | |

| | | | | гие раздражители | |

| Ф. Фогель (F. Vogel), | МЗ близнецы, | 6-30 | F, С, Р, 0 | Гипервентиляция, | Высокое сходство реакция у МЗ |

| 1970 | ПО пар; ДЗ, | | моно- и бипо- | недостаток кисло- | близнецов |

| | 98 пар | | лярно | ода | |

| Г. Кейлс (G. Carels | Конкордатные | 6-18 | Р— О биполяр- | Гипервентиляция, | Получена достоверная разница в степени |

| etal.), 1970 | близнецы, | 6-16 | но | открывание глаз, | внутри- |

| | 24 пары; | | | счет в уме | парного сходства конкордантных и |

| | дискор- | | | | дискордантных |

| | дантные, 34 | | | | близнецов по параметрам: а-индекс и |

| | пары | | | | частота а- |

| | (см. табл. 3) | | | | ритма во время открывания глаз, число |

| | | | | | А-волн при |

| Дж. Юнг (J. Young et | МЗ близнецы, | 19-40 | F-Р биполяр- | Нерегулярные | Более высокие корреляции у МЗ |

| al.), 1972 | 17 пар; ДЗ, | | но, справа | вспышки света | близнецов, чем у |

| | 15 пap | | | | ДЗ, по параметрам длительности ЭЭГ- |

306

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Б |

| Д.Н. Крылов и др., 1972 | МЗиДЗ | 7-9 | F-T, Р-0 с | Звук, свет | Генетически обусловлены: величина ос-блокады на |

| | близне- | 10-12 | обоих полуша- | | действие света. Обусловлены средой: величина и |

| | цы, около 10 | 13-15 | рий | | длительность а-блокады на действие звука |

| | пар | 16-18 | | | |

| | на каждый воз- | 19-21 | | | |

| Е.В. Уварова, Т.Г. Хама- | Тотже | Тот же и 4-6 | Те же | Ритмическая фото- | Относительно высокая роль наследственных фак- |

| ганова, 1976 | | | | стимуляция | торов в изменчивости показателей реакции усвое- |

| | | | | | ния ритма отмечается главным образом в 10—12 и |

| | | | | | 16-18 лет |

| Н.Б. Маньковский и др., | Семьи | 20-104 | F, Р, Т, О моно- | Ритмическая фото- | Уровень усвоения ритма имеет высокий процент |

| 1976 | долгожи- | | и биполярно | стимуляция | повторяемости среди родственников долгожите- |

| | телей, 16 семей | | | | лей |

| | (180 человек) | | | | |

| И. В. Равич-Щербо и др., | МЗ, 10 пар; | 7-19 | Т-О слева | Звук, звук + кар- | По латентному периоду и длительности |

| 1969 | ДЗ, 10 пар | 6-29 | | тинка (условная | а-блокады в реакции на картинку МЗ близнецы |

| | | | | ЭЭГ-реакция) | несколько более сходны, чем ДЗ. В реакциях на |

| | | | | | звук такой разницы не наблюдается |

| Н.Ф. Шляхта, 1972 | МЗ, 12 пар; | 14-16 | Те же | Те же | Более высокое сходство МЗ близнецов, чем ДЗ, |

| | ДЗ, 8 пар | | | | по средней длительности и латентному периоду |

| | | | | | условной ЭЭГ-реакции |

| Н.Ф. Шляхта, Т.А. Пан- | МЗ, 15 пар; | 14-16 | Те же | Те же + ритмичес- | Генетически обусловлены: длительность а-блокады |

| телеева, 1978 | | | | кая фотостимуля- | на первое предъявление звука, величина условно- |

| | | | | ция | рефлекторной а-блокады и ее длительность (rMZ = |

| | | | | | = 0,578-0,791; rDZ= 0,026-0,380); показатели |

| | | | | | реакции перестройки ритма (rmz = 0,483-0,738; |

| | | | | | rDZ= 0,113-0,466) |

| Г.А. Шибаровская, 1978 | З, 30 15пар; | 10-11 | Те же | Звук; звук + свет | Генетически обусловлены: длительность а-блока- |

| | ДЗ, 26 пар | | | | ды на первое предъявление звука, скорость угаса- |

| | | | | | ния ориентировочной реакции на звук, длитель- |

| | | | | | ность условно-рефлекторной блокады а-ритма |

| | | | | | (rMZ= 0,497- 0,755; rDZ= 0,031-0,372) |

| Н.Ф. Шляхта, 1981 | МЗ, 9 пар; | 18-25 | Т— О с обоих | Звук; звук + кар- | В основном низкое сходство МЗ и ДЗ по парамет- |

| | ДЗ, 13 пар | | полушарий | тинка; ритмическая | рам ориентировочной и условной а-блокады |

| | | | | фотостимуляция | |

307

Рис. 13.6. Изменения ЭЭГ под влиянием алкоголя в парах МЗ близнецов (I — один член пары; II — второй член пары) [159].

а — взрослые мужчины — члены МЗ близнецовой пары с хорошо развитым затылочным альфа-ритмом. Введение алкоголя в дозе 1,2 г/кг веса приводит к относительно небольшому увеличению альфа-активности через 120 мин; б — взрослые МЗ близнецы мужского пола с относительно плохо выраженными альфа-волнами в ЭЭГ покоя; через 120 мин после приема 1,2 г/кг этанола альфа-ритм поразительно усилился.

нарастает несходство в изменениях ЭЭГ. Таким образом, высокую наследуемость обнаруживает перестройка амплитудно-частотных параметров ЭЭГ под влиянием алкоголя.

Кроме того, динамика изменений ЭЭГ зависит от особенностей ЭЭГ покоя. Лица с выраженным и стабильным альфа-ритмом в состоянии покоя демонстрировали небольшие изменения после приема алкоголя. Лица, ЭЭГ которых в покое отличалась меньшей выраженностью альфа-волн, обнаруживали наиболее сильную реакцию на алкоголь. Их альфа-волны приобретали большую выраженность и регулярность (рис. 13.6). МЗ близнецы с таким типом реагирования, в отличие от ДЗ, демонстрировали высокую конкордантность. Эти и некоторые другие данные позволяют полагать, что существуют сильные генетически детерминированные различия между людьми в реакциях мозга на алкоголь [159, 440].

308