Федеральная программа книгоиздания России Рецензенты: канд психол наук С. А. Исайчев, доктор биол наук И. И. Полетаева Равич-Щербо И. В. и др. Р12

| Вид материала | Программа |

Содержание2. Сложные поведенческие навыки Шварц В.Б., Хрущев С.В. 3. Двигательные тесты |

- Вестник балтийской педагогической академии вып. 94. – 2010 г. Актуальные проблемы нравственного, 2431.92kb.

- Рецензенты: профессор, доктор психол наук Филонов Л. Б., вед науч сотрудник, канд психол, 2609.63kb.

- Научный выпуск вестник балтийской педагогической академии вып. 29. – 2000 г. Поиск, 1745.18kb.

- Общеобразовательная программа дошкольного образования Авторский коллектив, 5619.19kb.

- Образовательная программа дошкольного образования Москва «Просвещение», 5670.3kb.

- Введенским Игорем Витальевичем Рецензенты доктор психол наук В. А. Лабунская канд психол, 375.9kb.

- Отчет о проведении Международной научной конференции-семинара «Современные методы психологии», 97.76kb.

- Приглашение и программа разнообразие почв и биоты северной и центральной азии, 521.14kb.

- Пояснительная записка, 12621.4kb.

- В организации совместных отношений, 1137.14kb.

К первой группе — сложным поведенческим навыкам — относятся ходьба, почерк, спортивные навыки, мимика и пантомимика и т.д.

Исследования ходьбы были начаты еще в Медико-биологическом институте в конце 20-х годов и касались, главным образом, возраста начала хождения. Самая большая выборка представлена в работе Л.Я. Босик [20], которая, среди прочего, исследовала сроки появления основных двигательных действий ребенка — начала сидения и хождения. В первом случае получен материал для 63 пар МЗ и 59 однополых пар ДЗ близнецов; конкордантность МЗ составила 82,5%, ДЗ — 76,3%, т.е. разница невелика, однако среди МЗ меньше, чем среди ДЗ, пар с большой разницей в сроках начала сидения. Корреляционный анализ и последующая оценка генетической и средовой детерминации по Игнатьеву дали у мальчиков и девочек h2 = 58% и h2 = 38% соответственно и высокий вклад общесемейной среды**, равный 38 и 59% дисперсии.

Сроки начала ходьбы получены у 97 пар МЗ и 97 пар однополых ДЗ близнецов. Конкордантность МЗ близнецов по срокам начала хождения равна 67%, ДЗ — 29,9%; внутрипарная разность более 2 месяцев в группе МЗ констатирована у 8,2% пар, в группе однополых ДЗ близнецов — у 25,7% (одновременным началом считалась внутрипарная разность не более двух недель). Корреляционный анализ дал rМЗ = 0,89, rДЗ= 0,74, откуда h2 - 0,30; и, по той же формуле Игнатьева, 59% дисперсии определяется общесемейной средой. При этом у девочек и мальчиков влияния генетических факторов примерно одинаковы (26 и 20% соответственно), а влияния семейной среды у мальчиков выше: 73% против 57% у девочек,

Близкие результаты были получены и другими авторами. По данным Б.А. Никитюка [120], различия в сроках начала прямохождения

* Например, выделяются такие типы двигательной активности: обеспечение позы и равновесия, локомоция, произвольные движения [45].

** Согласно М.В. Игнатьеву, он оценивается по формуле л,2 = 2rДЗ — rМЗ , где символ г\ то же, что теперь обозначается как Ес или с2 [64].

253

констатировались у 39,2% МЗ пар и у 72% ДЗ, т.е. конкордантность МЗ существенно выше, чем у ДЗ. Получаемая из этих данных приблизительная оценка наследуемости равна 0,43. Оказалось также, что у детей с более ранним началом прямохождения раньше появляется и речевая артикуляция; при этом по срокам начала артикуляции конкордантность МЗ тоже выше, чем ДЗ: частота внутрипарных различий у МЗ равна 23,1%; у однополых ДЗ — 44,1%, у разнополых ДЗ — 63,6% [там же]. Возможно, что это говорит о наличии некоторого общего фактора, определяющего общие двигательные способности; однако таких данных пока очень мало.

Названные и другие работы свидетельствуют о том, что возраст, в котором дети начинают самостоятельно ходить, определяется и генетическими, и средовыми факторами, причем влияния среды, по-видимому, имеют несколько большее значение. Конечно, надо иметь в виду, что в этом возрасте еще могут сказываться неблагоприятные обстоятельства внутриутробного развития близнецов, искажающие реальное внутрипарное сходство. К сожалению, в опубликованных работах они не контролируются.

Другой тип сложных поведенческих навыков — спортивная деятельность. Ее успешность зависит от очень многих факторов — морфологических, физиологических, психологических, причем значимость каждого из них различна в разных видах спорта, т.е. реально речь может идти о совсем разных двигательных способностях*.

Однако можно оценить наиболее общие характеристики: склонность к занятию спортом вообще и конкретным его видам в частности. Итальянский исследователь Л. Гедда опросил 351 пару близнецов-спортсменов, среди которых надежно диагностированы 92 пары МЗ и 227 пар ДЗ, а затем вычислил конкордантность по занятиям спортом. Оказалось, что среди МЗ близнецов в 66,3% пар спортсменами были оба близнеца, среди ДЗ — 25,8%. Из 60 пар, в которых спортсменом был только один из близнецов, 6% составляли МЗ и 85% — ДЗ [цит. по: 169].

Анализ родословных выдающихся спортсменов обнаруживает и достаточно отчетливое семейное сходство. По данным К. Фейге, у 55% спортсменов национального уровня хотя бы один из родителей занимался спортом, а 22% из них тоже выступали на высших уровнях. Даже дедушки (бабушки) в 11 % случаев принадлежали к спортсменам высшего уровня. У пловцов эти цифры даже выше: 62% их родителей выступали в национальных сборных [цит по: 169].

Семейное сходство по занятиям спортом обнаружено и другими исследователями. В целом эти работы позволяют считать, что наследственные факторы играют существенную роль в спортивных достиже-

* На русском языке см.: Благуш П. К теории тестирования двигательных способностей. М., 1982; Шварц В.Б., Хрущев С.В. Медико-биологические аспекты спортивной ориентации и отбора. М., 1984.

254

ниях. Оценку их значимости в различных компонентах спортивных способностей мы обсудим, когда перейдем к следующим группам работ в соответствии с принятой классификацией. А сейчас приведем данные о мимике и пантомимике.

Мимику и пантомимику близнецов впервые зарегистрировал и сопоставил финский исследователь А. Летоваара [314] во время показа детям-близнецам (всего 69 пар) картинок приятного или отпугивающего содержания. Поведение регистрировалось при помощи скрытой киносъемки и протоколировалось экспериментатором. По «рисунку» мимики полная конкордантность обнаружена у 40,8% МЗ пар и только у 4,3% ДЗ. Более похожими МЗ оказались и по интенсивности мимических процессов, и по типу мимики.

Позже Л. Гедда и А. Нерони [цит. по: 69] изучали мимические реакции у близнецов 5-15 лет (56 пар) во время просмотра кинофильмов. Помимо лицевой мимики учитывалось положение головы, рук и ног. Полностью конкордатными по мимике оказались 79% МЗ пар и только 32,5% ДЗ; дискордантными — 6 и 29% МЗ и ДЗ соответственно. МЗ внутрипарно более похожи и по деталям пантомимики, особенно по положению головы.

Интересную попытку не только описать, но и дать физиологическое толкование результатов предпринял немецкий исследователь П. Сплиндер [цит. по: 209]. У 8 пар МЗ близнецов (21-54 года) и 4 пар ДЗ (20-27 лет) скрытой камерой регистрировалась реакция на испуг, вызываемый неожиданным действием сильных стимулов (главным образом, звуковых). Анализ поведения в этой ситуации позволил автору выделить три фазы реакции: «шейно-плечевая реакция» (плечи вперед, втягивание головы в плечи); сопутствующие защитные движения рук, ног; движения для выяснения причины, вызвавшей испуг. Первая фаза внутрипарно одинакова, т.е. полностью конкордантна, и у МЗ, и у ДЗ близнецов; оборонительные движения рук, туловища и т.д. (как и общее положение тела в этой ситуации) сходны у МЗ и непохоже у ДЗ; третья фаза, с точки зрения автора, по ряду причин для такого анализа непригодна.

У этих же близнецов фиксировались и другие движения: тонкая моторика (вдевание нитки в иголку, подкрашивание губ, бритье и т.д.); грубая моторика — бросание мяча в цель и т.д.; мимика, сопровождавшая любую реакцию или выполнение задания, поза и движения при сидении в кресле. Внутрипарное сходство оценивалось по 4-балльной системе, в процентах к общему числу реакций в данной группе (МЗ или ДЗ близнецов). В табл. 11.1 приведены результаты, полученные при оценке мимических движений.

По другим видам движений МЗ близнецы тоже, как правило, внутрипарно более похожи, чем ДЗ.

Очень маленькое количество пар делает эту работу разведывательной, однако она интересна тем, что в ней, очевидно, впервые дела-

255

Таблица 11.1 Оценки сходства мимики в парах близнецов (в %)

| Близнецы | Оценки сходства | |||

| Конкордатная | Похожая | Непохожая | Дискордантная | |

| МЗ ДЗ | 89,6 3,7 | 10,4 9,3 | 3,7 | 83,3 |

ется попытка объяснить различия генотип-средовых соотношений в разных видах движений их физиологическими механизмами, эволюционными предпосылками и произвольностью-непроизвольностью движения. Так, по мнению П. Сплиндера, непроизвольные движения мимики имеют более высокую генетическую обусловленность потому, что иннервация мимических мышц идет от промежуточного мозга по экстрапирамидным путям — в них роль наследственности максимальна; в движениях смешанного характера участвуют и экстрапирамидные пути, и пирамидный тракт — ив этом случае сходство МЗ близнецов выше, чем ДЗ, но в целом оно ниже, чем в предыдущей фазе; и наконец, произвольные движения обеспечиваются иннервацией по пирамидному тракту, и потому в них сходство в парах и МЗ, и ДЗ минимально. К экстрапирамидной иннервации относится и «шей-но-плечевой рефлекс» (начальная стадия реакции испуга), который является, очевидно, видоспецифической реакцией, свойственной и всем людям (поэтому похожи и МЗ, и ДЗ близнецы), и другим млекопитающим.

Как будет показано далее, произвольная саморегуляция действительно может менять соотношение генетических и средовых детерминант в изменчивости движений.

Почерк близнецов исследовал еще Ф. Гальтон, который отметил широкий диапазон внутрипарных различий почерка — от очень похожих до вполне различимых, и пришел к выводу о том, что почерк со-близнецов путают в редких случаях. Конкордантность по общему сходству — 5-15%. Последующие работы не дали надежного ответа: оценка графологами почерка МЗ и ДЗ по десяти признакам не выявила существенных различий между ними. Непохожими оказались почерки разлученных МЗ близнецов в упоминавшейся работе X. Ньюмена, Ф. Фримена и К. Холзингера [344]. Попытки оценить внутрипарное сходство МЗ и ДЗ близнецов по отдельным характеристикам почерка также не дали четких результатов, хотя, очевидно, общая динамика и темп письма чаще обнаруживают влияние факторов наследственности, чем детали почерка — форма букв и т.д. [209]. Из 249 пар МЗ близнецов только у 5% было найдено полное внутрипарное сходство почерков [69].

256

3. ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

Вторая группа исследований объединяет признаки, получаемые в стандартизованных двигательных пробах. Их, в свою очередь, можно разделить на две подгруппы: в одну входят показатели, которые обычно получают в стандартных измерениях характеристик, существенных для спорта и физвоспитания; во вторую — используемые в психодиагностике и в психологических исследованиях двигательные тесты, время двигательных реакций и т.д. К первой подгруппе относятся обычные пробы мускульной силы, гибкости, ловкости, беговые и прыжковые тесты и т.д. Некоторое обобщение этих данных содержится в работах Р. Коваржа [по: 169] и С.Б. Малыха [132, гл. VI]. К сожалению, исследования проведены с близнецами разных возрастов — от 5 до 25 лет и чаще всего на выборках небольшого размера, что приводит к большим различиям коэффициентов наследуемости и затрудняет анализ результатов.

Например, наследуемость мышечной силы сгибателя кисти колеблется от 0,24 до 0,71, предплечья — от 0,42 до 0,80; абсолютной мышечной силы — от 0,37 до 0,87 и т.д. То же в результатах скоростно-силовых тестов. Однако в работе Ф. Вайса [447], который обследовал 180 пар МЗ и 300 пар ДЗ близнецов 10-летнего возраста, получены следующие оценки наследуемости: для бега на 60 м h2 = 0,85; прыжков в длину h2 = 0,86, толкания ядра h2 = 0,71. Показатели гибкости у подростков 12-17 лет обнаружили максимальную наследуемость в движениях плечевых суставов (h2 = 0,91) и позвоночника (h2 =0,84).

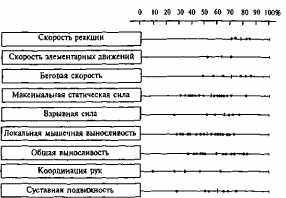

Как свидетельствуют суммарные данные по нескольким исследованиям [169], наибольшее влияние наследственности испытывает скорость реакции, наименьшее — координация рук (рис. 11.1).

Вторая подгруппа двигательных проб («моторных тестов») используется для решения психологических и психофизиологических задач: диагностики динамических характеристик поведения (например, темперамента), свойств нервной системы, действия переключения, утомления и т.д. Особое направление мысли связано с гипотезой о наличии некоторого общего фактора скорости — индивидуального темпа, характеризующего и двигательные реакции, и перцептивные, мыслительные процессы, опознание, принятие решения и т.д.: если этот общий фактор существует, то должен существовать индивидуальный оптимальный («удобный», «предпочитаемый», «личный») темп, причем его оценки, полученные при решении различных психологических задач, должны коррелировать между собой [см.: 437]. Кроме того, у каждого человека существует также максимально возможный темп, при котором он еще в состоянии безошибочно выполнять ту или иную деятельность. Поэтому двигательные тесты включают и пробы на скорость реакций в разных условиях их реализации, и оценки темповых, ритмических характеристик.

17-1432 257

Рис. 11.1. Суммарные данные о наследуемости (процент дисперсии) физических качеств по данным разных авторов [Kovar, 1981; цит. по: 169].

Правда, А. Анастази подчеркивает, наоборот, высокую специфичность моторных тестов; она приводит результаты факторно-аналитических работ Э. Флейшмана и его сотрудников, выявивших 11 основных факторов, описывающих двигательные функции, среди них — скоростные факторы; регуляторные; связанные с точностью движений и т.д. Интересно, что одноименные характеристики (например, скорость), но относящиеся к разным органам движений (например, руке и пальцам), входят в разные факторы, т.е. оказываются не зависящими друг от друга. Поэтому вопрос о том, существует ли общий фактор скорости (как, например, фактор общего интеллекта), остается открытым. А для психогенетических исследований двигательные характеристики, как правило, выбираются не столько с целью изучения природы самих двигательных функций, сколько по логике тех задач, в которые данный моторный тест включен: спортивного отбора, этиологии свойств нервной системы и т.д.

Наследуемость самого времени двигательной реакции была предметом изучения в немногих работах; результаты оказались неоднозначными (табл. 11.2).

Приведенные в таблице работы выполнены очень разными методами: различны и экспериментальные модели, и стимулы, и сами движения, и статистическая обработка, поэтому сравнивать их трудно. Однако обратим внимание на то, что нулевые значения коэффициента наследуемости встречаются только в реакциях на звуковой стимул.

258

Таблица 11.2

Коэффициенты наследуемости времени простой двигательной реакции (ВР) [по: 132; гл. VI]

| Год | Стимул | Возраст | Количество | h2 | |

| АВТОР публика- | ы | близнец | пар | | |

| ции | | ов | | | |

| работы | | (годы) | МЗ | ДЗ | |

| С. Вандерберг 1962 | Зритель- | 14-16 | 42 | 37 | 0,22 |

| (S. Vandenberg) | ные | | | | |

| Й. Шванцара 1966 | —"— | 6-16 | 38 | 156 | 0,70 |

| (J. Svancara) | | | | | |

| Л. Геддаидр. 1970 | ------- | 10-11 | 10 | 10 | 0,87 |

| (L. Giedda еt al.) | | | | | |

| П. Коми и др. 1973 | _____ | 10-14 | 15 | 14 | 0,86 |

| (P. Komi et al.) | | | | | |

| В.И. Елкил, 1974 | _____ | 8-16 | 18 | 27 | 0,40 |

| С.Л. Хоружева. | | | | | |

| Л.П. Сергиенко 1975 | и | 12-17 | 24 | 26 | 0,86 |

| Й. Шванцара 1966 | Звуковы | 6-16 | 38 | 156 | 0,03 |

| (J. Svancara) | е | | | | |

| Н.Ф. Шляхта 1975 | II | 14-16 | 19 | 27 | 0,0 |

| Т.В. Василец 1975 | II | 7-12 | 20 | 20 | 0,60 |

| Т. А. Пантелеева 1978 | II | 18-28 | 20 | 20 | 0,76- |

| | | | | | 0,86* |

* ВР регистрировалась при четырех интенсивностях звука.

Особенно отличаются от остальных исследований работы Т.В. Василец и Т.Д. Пантелеевой. В первой из них интенсивность стимулов задавалась в единицах индивидуального слухового порога. В свое время этот прием предложил В.Д. Небылицын [118]. Он позволяет уравнивать физиологическую эффективность стимула для разных испытуемых (хотя в физических единицах стимулы у них будут различны).

Во второй работе было использовано необычное движение: перенос руки с клавиши, находившейся на колене сидящего испытуемого, на клавишу, расположенную на уровне плеча. Такое движение позволяло зарегистрировать активность m.biceps и, благодаря этому, разложить суммарное время реакции на ряд составляющих, образующих премоторное и моторное время. У испытуемых вырабатывали автоматизированный двигательный навык реакции выбора из двух альтернатив и оценивали генотип-средовые соотношения в вариативности каждого компонента движения. Выяснилось, что в начале работы, на этапе врабатывания, влияния генотипа обнаруживаются только в двух из пяти показателей; когда же навык автоматизировался, генетически детерминированными оказались все пять.

Психологические и нейрофизиологические механизмы движения на этих двух этапах различны: в периоде врабатывания движение осуществляется по