Новый золотой листок, тонкий, вибрирующий, не хотел прилаживаться к стерженьку старого элек-|| троскопа

| Вид материала | Документы |

СодержаниеОн снова был счастлив. И на следующий день написал Бору 569 А сполна оценить истинный масштаб тех открытий не мо| |

- Старая сказка о Золотой рыбке на новый лад, 47.62kb.

- Лекция №2 элекТрические сигНАлы инТЕгральных миКРОсхем, 64.56kb.

- Этот старый Новый год!, 113.66kb.

- На маршруте «От Николая до Иордана» новогодний тур для детей и взрослых восточный экспресс, 106.11kb.

- * Законный представитель, 30.63kb.

- Изобретение электрической сварки, 31.46kb.

- Московский новый юридический институт мировая экономика контрольные вопросы по курсу, 55.8kb.

- Листок нетрудоспособности. Заполняем новый бланк проверка заполнения больничного листка, 216.67kb.

- Новый год в индии: золотой треугольник + гоа, 215.15kb.

- Сказки "золотой клетки", 811.87kb.

...Промолчит друг, решивший сам променять эту великую штуку — жизнь — на что-то другое. Прошло уже четыре года со времени его самоубийства, а оно все не выходило из головы. В каком непроницаемом мраке должен вдруг застать себя человек, чтобы стало желанным превращенье в ничто! Немыслимое добровольное превращенье. Беда, которой уже никак не поправить. Решение, ничего не решающее, ибо устраняет оно как раз того, кто жаждал воспользоваться его плодами.

562

Бессмыслица — полная и безоговорочная, да, к сожалению, разумом неопровергаемая.

Впоследствии, через полтора года, ему удалось оттянуть на время трагическую развязку в жизни другого современника и коллеги, Пауля Эренфеста. Близкими отношениями он связан с ним не был, но, как и все физики мира, чрезвычайно его

ценил.

Случилось так, что Капица получил от Эренфеста мрачнейшее письмо. Всегда оживленный, мягкосердечный, щедро расточавший свою доброту, свои идеи, свою пылкость, Эренфест писал на этот раз как человек, загнанный обстоятельствами в угол. Тому причиной были и безвыходные личные дела и застарелое ужасное убеждение Эренфеста в собственной творческой неполноценности. Он полагал, что должен покинуть Лей-ден и Голландию. Между строк, да и прямо, читалось, что он близок к самоубийству. Он просил Капицу устроить так, чтобы Резерфорд помог ему перебраться куда-нибудь в глушь — в Канаду или Антиподы. Вместо долгих объяснений Капица просто показал Резерфорду это письмо. Прочитав его, сэр Эрнст задумался. Потом сказал: «Он никуда не должен перебираться. Пусть остается в Лейдене. Я напишу ему все, что нужно». Вскоре Эренфест радостно сообщил Капице, что решил не уезжать из Лейдена, ибо получил такое письмо от Резерфор-да, что понял: надо жить и работать.

Это резерфордово письмо пока не опубликовано. Можно надеяться, что оно хранится в архиве Эренфеста. Навсегда уберечь несчастливца от судьбы Бертрама Волтвуда оно, конечно, не смогло: через полгода Эренфест застрелил своего психически безнадежно больного сына и покончил с собой. Однако на полгода Резерфорд продлил ему жизнь. И мудрено ли, что у Резерфорда нашлись тогда нужные слова?! В недавнее тяжелейшее время своей собственной жизни сколько раз повторял он самому себе: «Надо жить и работать...»!

Он жил и работал.

От официального юбилея он тогда уклонился — настроение для чествований было неподходящим. 30 августа 1931 года застало его на морском берегу — в Дорсете, где он проводил летние каникулы в обществе внуков и Ральфа Фаулера.

А 2 сентября 31-го года в ответ на поздравительную телеграмму Отто Хана и Лизы Мейтнер написал в прежнем своем стиле:

...Я рад заметить, что не чувствую себя таким древним стариком, каким мог бы считаться в мои годы. Так или иначе, нам ведь было сказано, что время — это

36*

563

иллюзия! Смею доложить, что я еще нахожусь в весыь. сносной форме и, уж во всяком случае, способен заста вить трудиться других,

13

Он жил и работал.

И заставлял трудиться других.

Жила и работала Кавендишевская лаборатория. И настал,, год 1932-й, оставшийся равно знаменательной вехой и в исто-Ц рии Кавендиша и в истории атомной физики вообще. Он удо-Ц стоился редкого прозвища: «год чудес». Так окрестил егод Ральф Фаулер, выразив всеобщее удивление перед тогдашни-ц ми успехами физиков-экспериментаторов. '|

Но в действительности — и уж мало кто знал это так же | хорошо, как Фаулер, — те поразительные успехи кавендишев-| цев были лишены даже отдаленного привкуса чуда. .,;

Тут победы вспоены были потом — настоящим, соленым, д рабским. Тем радостней они были. И тем заслужённей. Оттого,| что резерфордовцы умели под водительством своего нетерпе-д ливого шефа становиться терпеливыми рабами его и собствен- ных замыслов, от этого раньше или позже наступали для них j| минуты сладчайшего освобожденья из-под гнета неудач, неизвестности, ожиданий.

Так пришел в начале 32-го года день, когда образцово уравновешенный Джон Коккрофт выскочил под вечер из здания лаборатории на улицу — на знакомую нам тихую Фри , Скул лэйн, метнулся вправо, обогнул Корпус-Кристи и пустил- | ся по относительно людной Кинге-Пэрэйд к Тринити-стрит, с диковатой радостью оглядывая прохожих. Каждому знакомому он, по словам Мак-Коуна, ошалело сообщал: «Мы расщепили атом! Мы атом расщепили!» И, обалдело улыбаясь, бежалi дальше. Остановиться он не мог.

В кавендишевском фольклоре не сохранилось рассказа, какую необычную штуку выкинул в тот день другой резер-фордовец — Эрнст Томас Синтон Уолтон. Но оснований для какого-нибудь этакого поступка у него было не меньше, чем у Джона Коккрофта.

Он появился в лаборатории совсем незадолго до того, как Резерфорд в 28-м году дал свое благословение (и деньги!) на создание первого ускорителя протонов. Как в дни Манчестера к Ройдсу, так теперь к Уолтону у сэра Эрнста было чуть особое отношение: оба, подобно ему самому, были отмечены Выставочной стипендией 1851 года. Не имело значения, что Уол-

564

тон, как некогда Таунсенд, прибыл в Кембридж не из заморской дали, а всего лишь из соседней Ирландии. Существенно было сентиментальное ощущение сходства судеб — сходства начал. И в прежние годы Резерфорд, наверное, сразу вз'ял бы Уолтона к себе в соавторы, как сделал это когда-то с Т. Ройд-сом. Но теперь, когда у него все меньше времени оставалось для непосредственной работы в лаборатории, уже одного сотрудничества с Чадвиком ему более чем хватало. Зато он тотчас предложил Уолтону богатую возмбжностями тему: попытаться разработать метод ускорения электронов вращением в электрическом поле...

Коккрофт говорит, что это была идея современных бетатронов. А можно сказать и шире: в сущности, это была идея круговых ускорителей заряженных частиц вообще. Иными словами, это было предвосхищение принципа циклотрона, над созданием которого вскоре начали работать в Америке Лоу-ренс и Ливингстон.

Уолтон все хорошо сосчитал и дал теорию устойчивого вращения ускоряемых электронов, но этим дело и кончилось. Однако, по-видимому, он сам ни в чем не был повинен:

(«экспериментально проблема была атакована с очень ограниченными ресурсами», — рассказывал в своей первой мемориальной лекции Коккрофт. Проще говоря, в нужный момент не оказалось нужных денег. И следовательно, виноват был в неуспехе гот, кто их не дал: директор! Очевидно, другие экспериментальные затеи Резерфорд счел тогда более перспективными. Среди них, кроме замыслов Капицы, было ускорение протонов в согласии с оптимистическими прогнозами гамовской теории. Тогда-то Уолтон был сделан напарником Коккрофта.

Три с лишним года шли они рука об руку к одной цели. Слова Коккрофта «Мы расщепили атом!» это и означали.

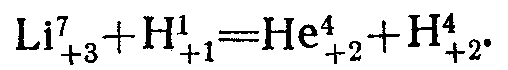

Они построили свой ускоритель с помощью отслуживших исправную службу цилиндров бензинового насоса, жестяных банок из-под печенья, пластилина и прочего утиля. Но, конечно, напряжение, достигавшее 600 тысяч вольт, создавалось нешуточной аппаратурой. Нешуточной и отнюдь не дешевой. Пучок протонов летел по вертикальной трубе и падал на бомбардируемую мишень. В первых опытах это был листок металлического лития с атомным весом 7 (заряд ядра -{-3). Вторжение протона приводило к возникновению неустойчивого ядра с зарядом +4 и весом 8. Следовало ожидать, что оно будет немедленно распадаться на две альфа-частицы:

565

Появление этих альфа-частиц, разлетающихся в прямо противоположные стороны, и должно было служить верным | указанием на происшедшую атомную катастрофу И все было придумано так, чтобы два наблюдателя, усевшись слева и справа от наклонно поставленной мишени, могли независимо друг от друга засекать летящие по направлению к ним обломки ядер. Для начала — для общей качественной картины — старый добрый метод сцинцилляций должен был показать, что эти противоположноразлетающиеся альфа-частицы появляются одновременно. Были два экрана, два микроскопа, два ключа, подобных телеграфным, и ползла лента, как в обычных самописцах. И сидящие визави наблюдатели, заметив на своих экранах вспышки, тотчас нажимали каждый на свой ключ, как некогда Марсден и Кэй. А дальше оставалось просмотреть ленту и убедиться, что оба ключа срабатывали, как правило, в унисон. Парные отметки на ленте! — вот и все чудо, коего чаяли Коккрофт и Уолтон — два наблюдателя, залезавшие на время опыта в затемненную конуру у подножья своего вертикально-вздыбленного ускорителя.

И был, конечно, третий участник игры, не столько ждавший, сколько требовавший этого чуда. Его все чаще выводили из терпенья технические задержки. Он не желал считаться с тем, что какое-то нечаянное нарушение вакуума портило все дело н сводило на нет плотность лучка протонов. А кстати, в этой-то плотности пучка или густоте дождя из протонов должно было заключаться практически все преимущество ускорителя по сравнению с естественными источниками заряженных частиц. Коккрофт и Уолтон добивались тогда силы протонного тока никак не более чем в одну стотысячную ампера. Кажется, это же сущие 'пустяки! Между тем это означало, что за секунду -на их мишень должно было падать 5.1013 — пятьдесят триллионов — частиц. Чтобы создать такой же альфа-ливень, понадобился бы целый килограмм радия. Игра стоила свеч, хотя каждый протон в той игре был гораздо менее энергичен, чем естественная альфа-частица. И Резерфорд отлично знал, что его мальчики вовсе не толкут воду в ступе. Однако справляться с собственным нетерпением ему удавалось с годами все реже.

Правда, Коккрофт вспоминал, как после одной из своих генеральско-директорских бурь Резерфорд кротко заметил, что житейская умудренность берет свое и с течением лет его приступы ярости, он полагает, становятся все мягче. Коккрофт признался, что в ту минуту не без страха подумал, каковы же

566

бывали резерфордовы штормы манчестерской поры?! Впрочем, случай его не обделил и дал ему возможность на собственном опыте ;— узнать, каковы они бывали.

В Кавендише ходил рассказ — здесь он записан со слов теоретика П., о том, как однажды сэр Эрнст, выведенный из себя перспективой очередной отсрочки решающего эксперимента на высоковольтной установке Коккрофта и Уолтона, устроил им разнос, нарушивший в соседних комнатах работу усилительных схем с чувствительной радиоэлектроникой Вин-Виль-ямса. (Из-за этой электроники в лаборатории висел светящийся транспарант «Пожалуйста, говорите тихо!») Резерфорд тем ревнивей относился к той работе, что затраты на ускоритель достигли уже 1000 фунтов стерлингов — суммы, сегодня смешной для физиков-атомников, а тогда драматически огромной. И еще: он как раз в те дни написал Бору, что, по его мнению, все вообще должно было быть сделано уже год, если не два года назад... Короче, он заорал в лучших традициях начальственной бесцеремонности:

— Вот что! Я даю вам день! И ни часом больше! И если завтра у вас не будет результатов — убирайтесь вон на все четыре стороны!.. (Плюс еще кое-что).

Чадвик в свое время предостерегал Капицу от повторения вслух, казалось бы, невинных ругательств Резерфорда:

«Не зная тонкостей языка, ты попадешь в трудное положение».

Хотя в серьезность таких угроз мог поверить в Кавендише только новичок или простак, делать было" нечего: результаты назавтра появились! Так гласит рассказ.

Иначе говоря, на ползущей ленте обнаружились, наконец, долгожданные парные отметки. Первое искусственное расщепление атомов под действием ускоренных в лаборатории частиц стало реальным фактом. Да, сэр Эрнст не напрасно за полгода до этого сообщал Отто Хану, что находится в весьма снрсной форме и, уж во всяком случае, еще способен заставить трудиться других...

А через несколько дней — по Иву, это было 20 апреля 1932 года — он явился на заседание Королевского общества в сопровождении обоих недавно обруганных и тотчас заласканных героев дня. Громогласно сообщил собравшимся о достигнутом в Кавендише успехе. И, не задаваясь вопросом об уместности или неуместности своего порыва, возгласил:

— Встаньте, мальчики! Пусть-ка все вас увидят! Он снова был счастлив. И на следующий день написал Бору:

567

...Я чрезвычайно рад, что силы и средства, затрачен- а, ные -на получение высоких напряжений, вознаграждены <| определенными и интересными результатами. Вы легко д оцените, какой широкий путь открывают эти результаты | для исследований в области ядерных превращений вообще.'" °|

Он был счастлив в квадрате.

На том же заседании Королевского общества выступал Джеме Чадвик. И хотя Резерфорд уже два года как не был президентом, он, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не сказать своему мальчику, что в этом доме, ради всех святых, надо говорить попроще. А предметом чадвиковского сообщения было еще одно научное событие, случившееся той зимой в Кавендише: открытие нейтрона! Правда, месяцем раньше, 18 марта, Резерфорд уже докладывал здесь об этом, но теперь перед элитой ученой Англии стоял сам первооткрыватель необычайного — нейтрального — атомного ядра. И все, что рассказывал он высокому собранию с подчеркнутой простотой и четкостью, столь же просто и четко свидетельствовало: в этом успехе тоже далеко не все решал счастливый случай. И тут было не чудо, а пот. И подвиг интуиции.

История открытия нейтрона могла считаться и томительно долгой и поразительно краткой. Смотря по тому, что принималось за ее начало.

Она оказывалась долгой — двенадцатилетней! — если за начало принималась вторая Бэйкерианская лекция Резерфорда, когда впервые было показано, что, собственно, надо искать. Было проделано немало обескураживающих опытов, внушав-' ших обманчивую надежду, что открытие обещанной частицы вот-вот состоится. Чадвик сам говорил, что начиная с 1924 года он бывал близок к успеху не раз.

Но история эта становилась совсем коротенькой, если за ее исходный рубеж принимались дразняще-непонятные наблюдения двух немецких исследователей — Боте и Беккера. Даже года еще не прошло, как они объявили, что под действием альфа-частиц полония легкий элемент бериллий начинает испускать гамма-лучи! Гамма? Да. И притом жесткие гамма-лучи, ибо никакие иные — из числа известных — не могли бы столь беспрепятственно проникать через экранирующие заслоны. Возникли споры и кривотолки. Разумеется, никто не подвергал ни малейшему сомнению экспериментальные данные Боте и Беккера.

(За их точность ручалась великая немецкая догитлеровская добросовестность. Создавать не истинную науку, а германскую науку фашистские подонки начали позже, когда получили

568

в свои руки бесконтрольную власть. А- в 1931 .году перспектива их победы еще казалась дурным сном, который, быть может, и не станет явью. Не нужно думать, будто без этого замечания можно было здесь обойтись. Впоследствии—и совсем скоро! — нацистским приоритетчикам захотелось изображать открытие нейтрона как «крупное достижение передовой германской физики».)

Словом, если экспериментаторы разных стран предприняли в конце 31-го года повторение опытов Боте и Беккера, то единственно потому, что искусственно возбужденная гамма-радиоактивность бериллия была неслыханной и необъяснимой новостью. Фредерик Жолио и Ирэн Кюри поставили на пути бериллиевых лучей туманную камеру. И вывод немцев словно бы подтвердился: как и полагалось гамма-фотонам, лучи бериллия туманных следов за собой не оставили — они были электрически не заряжены. Но обнаружилась новая неожиданность:. когда они падали на водородную мишень, за мишенью появлялись в изобилии быстрые протоны. Все выглядело так, точно удары бериллиевых лучей приводили водородные ядра в быстрое движение...

Чадвик узнал обо всем этом в январе 32-го года, просто прочитав в «Докладах» Парижской академии публикацию супругов Жолио-Кюри. И то, что не пришло в голову четырем прекрасным физикам по ту сторону Ла-Манша, немедленно осенило резерфордовца:

— Да ведь это же НЕЙТРОНЫ!

Стоило отправить ко всем чертям всю остальную работу, — а у Чадвика, как помощника директора лаборатории по исследовательским делам, было ее предостаточно, — чтобы в тот же час приняться за всестороннее обследование такой

догадки.

На это ушел месяц. 27 февраля Чадвик смог уверенно сообщить, что неуловимый нейтрон, наконец, пойман. О том, как шаг за шагом была проведена эта операция, он и рассказывал Королевскому обществу 20 апреля. Резерфорд слушал его, испытующе обводя своими сияюще-взбудораженными глазами ряды коллег, точно желал убедиться, до всех ли доходит значение происшедшего. Едва ли за это можно было поручиться. Оба кавендишевских события, ставших в тот день предметом рассмотрения в Барлингтон-хаузе, были встречены там сдержанными комментариями. Но это уже не могло испортить настроения Резерфорду: он слишком был доволен, чтобы огорчаться из-за таких пустяков, как недоверчивость несведущих...

569

А сполна оценить истинный масштаб тех открытий не мо| тогда и он сам. Еще ничто не указывало на возможность из влечения из атома его энергетических богатств. И уж тед меньше можно было подозревать, что именно нейтрон окажете микроключиком к веку атомной энергетики. >«

Резерфорд радовался тогда более скромным, но и болей глубоким последствиям случившегося. Как всегда, ему быяй всего более по душе чистые поиски правды природы. «Я хочу, узнать об атомном ядре немножко больше, прежде чем...» И вот он был счастлив, что в Кавендише его мальчики cpaaj утроили мощь атомно-ядерной артиллерии, буквально — утроК ли: к альфа-частицам одновременно присоединились протона и нейтроны.

Да, нейтроны Чадвика начали работать, как и протоны Коккрофта — Уолтона, все той же зимой 32-го года. И к тому апрельскому заседанию Королевского общества кавендишевць(| уже провели первые нейтронные бомбардировки атомных ядер,! Норман Фезер вместе с П. Дж. Ди показал на снимках в каме-| ре Вильсона, как ядро обыкновенного азота, провзаимодейст-Ц вовав с нейтроном, распадается на ядра бора и гелия. Можно| бы сказать, что нейтрон родился работягой в счастливой рубаш-Ц ке с засученными рукавами. И резерфордова нежность к этому;

работяге напоминала ранние времена его альфа-романа..5 Он написал тогда Нильсу Бору о нем, совсем как о человеке:

Мне было приятно услышать, что вы отнеслись к • Нейтрону так благожелательно.

Впоследствии Фредерик Жолио признался Иву, что ни он, ни Ирэн Кюри не удосужились вовремя прочитать вторую Бэйкерианскую лекцию Резерфорда. Виной тому было оправ-' данное предубеждение: «В таких лекциях редко можно найти что-нибудь новое, прежде не публиковавшееся». А если бы случилось иначе, сказал Жолио, нейтрон почти наверняка был бы открыт в Париже раньше, чем в Кембридже.

Можно не спорить: это почти наверняка правда.

Но со стороны истории такой вариант был бы ре благороден. И хотя заниматься подвохами — одно из любимейших ее занятий, на этот раз она поступила без лукавства: нейтрон был найден там, где его предсказали. И ждали. И полюбили в идее задолго до того, как он явился во плоти.

Однако не следует думать о повадках истории лучше, чем они того заслуживают. Нечаянно поступив справедливо, история поспешила тут же отыграться.

570

В конце 32-го года Кавендиш посетил Роберт Милликен — выдающийся американский экспериментатор, тот, что двадцать лет назад «взвесил электрон». Резерфорд не слишком жаловал его. И даже предупреждал своих мальчиков: «Какую бы новость вы ему ни сообщали, он все равно не даст вам говорить. Через минуту сведет разговор на себя и рассказывать будет только о себе...»

Может быть, Резерфорд осуждал его и не зря, но в тот раз Милликен рассказывал не только о себе. Он привез с собой фотографии космических лучей, которым предложил сниматься в туманной камере его молодой соотечественник Карл Дэвид Андерсон. На его снимках отчетливо виден был след положительно заряженного электрона. В истолковании этого следа не могло быть двух различных мнений. И стало ясно — открыт позитрон!

То было третье чудо 32-го года.

Разумеется, и оно заключало в себе не больше 'случайного везения, чем первые два. Но в отличие от первых двух оно произошло совсем не там, где ему надлежало бы произойти по законам божеским и человеческим: позитрон умудрился явиться на свет даже не в том полушарии, где некогда был интуитивно запланирован Резерфордом, а потом теоретически

предсказан Дираком.

Сэру Эрнсту оставалось только радоваться, что задетый за живое Патрик Блэккет очень быстро, в содружестве с начинающим Оккиалини, подтвердил открытие Андерсона, получив при этом замечательно-выразительные фотографии электронно-позитронных пар, рождающихся в космических ливнях,

14

Точно в подражание Фаулеру, Ив придумал лестное прозвище и для следующего, 1933 года. Он назвал его «рекордным годом». Но достаточно убедительных оснований для такой лести не привел.

Конечно, открытие тяжелого водорода было большим успехом американских экспериментаторов во главе с Гарольдом Юри. И конечно, сверхпорядочно было со стороны выдающегося калифорнийского физико-химика Джильберта Н. Люиса — того самого, что в 26-м году придумал для световых квантов имя «фотоны», — сверхпорядочно было из первой же порции с превеликими трудами добытой тяжелой воды послать Резер-форду для опытов 30 капель этой драгоценной влаги. И ко-

571

нечно, было существенно важно, что Резерфорд в содруже,., с доктором Маркусом Олифантом и бакалавром Б. Б. Кнв| сразу же попытался провести новые ядерные превращей! с участием заокеанского дейтерия. Но все-таки никак нелй было бы сказать, что эти события принадлежали к числу «Д лающих эпоху».

Не принадлежал к такому высокому разряду и другой д иск, предпринятый Резерфордом в 33-м году по неостывшев следу пионерских работ Коккрофта и Уолтона. Он сам окрест их пионерскими, отведя таким образом своим собственным следованиям более скромное место.

А главную роль в тех его исследованиях снова играл Ма| кус Лоренс Элвин Олифант — австралиец, появившийся на Фра Скул лэйн еще в 27-м году, почти одновременно с Уолтонбм У него, выходца из Антиподов, было, разумеется, не меньш шансов, чем у выставочного стипендиата Уолтона, стать тогд же соавтором сэра Эрнста. Но надо ли снова повторять, чт совместное экспериментирование с Чадвиком исчерпывал в ту пору возможности Резерфорда?

Однако в 30-м году это многолетнее Резерфордово соавтор, ство с Чадвиком подошло к естественному завершению. Фина3;,-» лом была их совместная (плюс Эллис) фундаментальная книги «Излучения радиоактивных веществ». И с тех пор они уже| вместе не трудились ни за лабораторным столом, ни за пись€ менным. У Резерфорда, очевидно, больше не поднималась рука превращать почти сорокалетнего, давно обретшего само-;| стоятельность и независимость Чадвика в своего помощника.-;! Тот по праву мог быть не вторым, а первым в любом исследо- Ц вательском предприятии. И новыми соавторами Резерфорда начали становиться в 30-х годах тогда совсем еще безвестные,' бакалавры искусств и доктора философии. Он работал то с Вин-Вильямсом к Уордом, то с Боуденом и В. Люисом, то с Хартеком и А. Кемптоном. 1

К слову сказать, последнего не нужно путать с известным А. Комптоном, с которым Резерфорд тоже, правда, гораздо раньше, выступал как соавтор. Однажды, в декабре 1919 года, они вдвоем опубликовали в «Nature» крошечную заметку на довольно неожиданную тему — «Радиоактивность и гравитация». (Там сообщалось о безуспешной попытке измерить предсказуемое общей теорией относительности сокращение периода полураспада радиоактивного вещества, излучающего в сильном ,, гравитационном поле. По основной аксиоме эйнштейновской '|