Тайна географических названий

| Вид материала | Книга |

СодержаниеТопонимика на службе науки и общества Морша значит «ровное место», тамбов Сказки, легенды, домыслы |

- Национальный файл географических названий России, 123.83kb.

- Тема: «Этимологический и словообразовательный анализ географических названий Подольского, 207.43kb.

- «Нанесение маршрутов путешествий Магеллана и Колумба, названий материков и океановэ, 64.21kb.

- Словарь географических названий янао, 103.24kb.

- Мировая энергетика, 553.25kb.

- «Методика изучения и толкования географических названий Владимирской области или топонимия, 2288.15kb.

- Сперва я выписал все имена собственные (кроме географических названий), которые смог, 440.34kb.

- Статья «Коммерческая тайна компании» Вопрос : «Что такое коммерческая тайна?» Ответ, 124.15kb.

- Арсланов Л. Ш. Из истории формирования топонимической системы Елабужского района, 138.4kb.

- Легенды Южного Урала. Составила её Кириллова Ирина Александровна, вышла книга, 146.33kb.

Топонимикой интересуются не только географы, историки, языковеды, этнографы, археологи, но и ученые многих других специальностей. Географические названия живут очень долго, сохраняя в себе слова исчезнувших языков и народов, элементы древней топографии местности, сведения о наличии тех или иных природных богатств, о существовании в далеком прошлом тех или иных промыслов. Топонимы служат для ученых драгоценнейшими источниками знаний. Ведь названия географических объектов рождались в те далекие времена, когда у народов, создавших эти топонимы, еще не было письменности. Самые древние памятники письменности тюркских народов относятся к VII веку, славян - к началу X века, монгол - к XIII веку, маньчжуро-тунгу-сов - к XVI веку. А географические названия на этих языках значительно старше. По этим названиям, навечно прикрепленным к определенному месту, можно восстановить картину былого расселения народов, а иногда и былой облик местности.

Берега Балтийского моря из века в век медленно поднимаются, и море как бы отступает. Это отступление можно заметить не только по следам, оставленным морем.

Оно отразилось и в географических названиях вдали от морской кромки, в глубине суши, где встречаются топонимы, в основе которых лежат понятия «берег», «бухта», «залив».

Когда на картах Казахстана или Киргизии среди множества нерусских имен встречаются русские или украинские названия населенных пунктов, то каждый понимает, что все эти пункты основаны переселенцами из России или Украины.

На карте центральных областей Европейской части РСФСР мы читаем одно за другим странные, заведомо нерусские названия селений: Сампур, Понсари, Талдым, Каргли, Веникляй, Шача, Вяжли, Ракша, Парсат...

А рядом с ними вдоль извилистых голубых ленточек стоят непонятные слова: Панда, Керша, Таракса, Ломовис, Кеплись, Рысля, Кермись, Почкарь, Оторма, Пурля, Мокша, Цна, Тяньга... Это имена рек Тамбовской, Рязанской и Пензенской областей.

Города Моршанск, Тамбов, Рязань, Арзамас... Мы привыкли к этим именам, считаем их родными и близкими нам. Но они близки нам только по звучанию, а не по смыслу, ибо в русском языке нет таких слов, как «каргли», «шача», «ракша», «тамбов» или «цна», - по-русски эти слова ничего не значат.

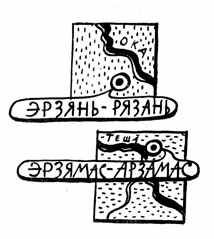

Для того чтобы они приобрели какой-то смысл, их надо перевести на русский язык. Морша значит «ровное место», тамбов - «омут»... Все эти слова взяты из мордовского языка. Название этнографической группы мордовского народа - эрзя входит в имена Рязань и Арзамас. Внешне эти наименования как будто совсем не похожи друг на друга, а было время, когда один из этих населенных пунктов назывался «Эрзянь», а другой - «Эрзямас».

Ранее эти названия были похожи

Так географические названия помогают историкам определить сравнительно точные границы, в каких жил некогда мордовский народ, населяющий сейчас небольшую территорию Мордовской АССР, к югу от Горьковской, к востоку от Рязанской, к северу от Тамбовской и Пензенской областей.

Точно так же историки Грузии, изучая западные районы республики, где сейчас говорят только на грузинском языке, нашли несколько мингрельских географических названий и сделали вывод, что в прошлом мингрелы занимали большую территорию, чем занимают в настоящее время.

По топонимическим следам устанавливаются и пути венгров, по которым они пришли в центр Европы. Этот народ резко отличается по языку от окружающих его славян, ру-чехов, немцев и поляков. Язык его близок к языкам манси, хантов, удмуртов, но в венгерском языке есть немало слов, сходных с языками народов, населяющих Казахстан и Алтай. Одним из венгерских племен было племя бесерме-нов, потомки которых и сейчас живут в Приуралье. В свое время от имени этого племени родилось бранное слово басурман, означавшее «нехристь», «чужеземец». Чаще всего оно относилось к татарам-мусульманам. Но на татар его перенесли, конечно, значительно позже. В Венгрии же и сегодня есть город Бесермены, а в столице Венгерской Республики Будапеште - улица Бесермен.

Географическая карта рассказывает нам и о том, как далеко на запад простирались некогда славянские земли, впоследствии захваченные немцами. За долгие века владычества захватчики почти полностью онемечили славянское население и переделали на свой лад древние географические названия. Померания, занимавшая побережье Балтики от Вислы на востоке до Одера и Эльбы на западе, была населена поморами, то есть людьми, живущими по морскому берегу. Но если в названии Померании можно легко узнать поморянское происхождение, то не так-то просто угадать в типично немецком имени города Шверин, расположенном на берегу Шверинского озера, славянский корень «зверь» - город Зверин, озеро Зверинское. Кстати, и столица Германии город Берлин, как полагают ученые, вырос на месте славянского поселения, основанного в XIII веке в низменной, покрытой лесами, заболоченной местности. Древнеславянские слова «брлина» и «берлен» значат лужа и болото, а другие исследователи предлагают взять основой названия такое же древнее слово «бедлин» - стража.

Старинное новгородское селение Ямы, переименованное Петром Первым в город Ямбург, выросло, по-видимому, на месте одного из бесчисленных «ямов» (Сейчас этот город Ленинградской области, стоящий близ границы РСФСР с Эстонией, называется Кингисеппом - в честь видного деятеля Коммунистической партии, организатора советской власти в Эстонии. В. Э. Кингисепп руководил подпольной работой Эстонской компартии в условиях жестокого буржуазного террора, был выдан провокатором, арестован и расстрелян в 1922 году. ). «Ям» - это селение или станок-подворье, где проезжий мог переменить лошадей и ехать дальше. От этого термина происходит и слово «ямщик», а также многие географические пункты, носящие имя «Ям» или «Ямская», напоминающие нам о том, что когда-то через эти пункты проходила большая дорога. До нашего времени сохранились Ямская улица в Ленинграде, Ямские улицы в Москве, Ярославле, Курске, Торжке, Зарайске, Шатске, Можайске и других городах. На Тверских-Ямских улицах в Москве жили ямщики и стояли ямские дворы. Слободы ямщиков были и на Смоленской, и на Дорогомиловской, и на Переяславской дорогах.

Из обширного списка «Ямов» надо исключить только Ямск Магаданской области, на берегу залива Шелехова в Охотском море, - название этого населенного пункта было дано по реке Яма, близ устья которой и выросло это небольшое селение.

Ямщик

Нетрудно представить себе, что по населенным пунктам, в чьих топонимах присутствует термин «ям», можно было бы нанести на карту старые дороги России, по которым от одного яма до другого мчались ямщики.

Роль этого же термина в Узбекистане и в Таджикистане выполняет термин «лянгар», буквально переводимый словом «якорь», а в переносном смысле означающий место стоянки, остановку. Термин лянгар можно встретить и в Иране, и в Афганистане, и в Западном Китае на старых караванных дорогах, где он означает постоялый двор, дом для приезжающих, почтовую станцию. И сейчас еще остались на карте Азии десятки кишлаков и селений с этим древним именем «лянгар». И по этим названиям историки могут определить давние пути торговли и культуры.

Новгородцы, пришедшие тысячу лет назад на Крайний Север Европейского материка - Кольский полуостров и занявшие Мурманское побережье, оставили прочную память в географических названиях. Эти названия помогают историкам установить дороги, по которым шло расселение поморов.

На полуострове Рыбачьем среди угро-финских названий географических пунктов встречается немало русских названий мысов - Корабельный, Городецкий, Наволок, а также населенных пунктов - селение Зубовка близ Скарбеевской губы, деревенька Кутовая в Мотовском заливе и др.

Вдоль побережья Ледовитого океана мы увидим на карте мысы Выев, Лодейный Бык, селения Лопатино, Выевка, За-рубиха, Мало-Оленье, Лодейное, Гаврилово, а на реке Воронья - Белоусиха, Воронье и Галицино. Обилие русских географических названий на этой реке свидетельствует, что Воронья была одной из основных дорог, по которым новгородцы двигались на север. Речку, впадающую в Воронью, они назвали Черной, одно из селений - Нивкой, горы - Зашейкой, Половинной, Каменистой, пороги на реке - Большим, Дьявольским, Медвежьим, Кровяным.. .

Русские названия встречаются и по дороге на древнюю Колу: Ягельный бор, Орловка, река Лебяжья, гора Комариная, гора Гремяха и озера Домашнее, Медвежье, Улита, из которого вытекает река Улита.

О давнем пребывании поморов на побережье свидетельствуют древние имена многих северных рек к западу от реки Вороньей - Климановка, Зарубиха, Средняя Титовка и др., которые окружены озерами, реками, горами, тундрами и болотами, называемых по-местному. Но термины, входящие в местные географические названия, по мере продвижения на запад постепенно изменяются.

К востоку от Мурманского меридиана озера называются: Кылп-явр, Чудзьявр, Малявр... К западу - термин явр встречается реже, и его заменяют яур и ярви: Лабб-яур, Калло-яур, Лоунас-ярви, Пур-ярви... А в Финляндии термин «ярви» является составной частью названий почти всех озер.

Финский термин «ярви» - такая же неотъемлемая часть географического названия озер, как йоки в названиях рек. А еще западнее, в Норвегии, это слово пишется и произносится «йокка».

На территории СССР, соприкасающейся с Финляндией, многие реки носят названия, похожие на финские: Яури-йоки, Наутсийоки, Петсамо-йоки и пр. Но к востоку от мурманского меридиана притоки реки Вороньей называются Лонйок, Чудзьйок, Кучельйок... Река Кола, по имени которой назван Кольский полуостров, некогда носила имя Кульйок или Кольйок, что, как известно, означает «рыбная река».

Ближе к востоку и юго-востоку термин этот звучит еще мягче - йог. Отсюда и появилось название реки Юг, весьма смущавшее меня в детстве: я не мог понять появление Юга на севере и пытался объяснить это тем, что эта река была самым южным притоком Северной Двины.

Топонимика помогает не только географам, историкам и языковедам. Ее подсказками с давних пор пользуются ученые-геологи, экономисты, работники народного хозяйства.

Ведь множество географических названий хранят в себе ценные указания на природные богатства местности, которые некогда разрабатывались, а потом по разным причинам были заброшены, или указывают на местные (тоже забытые) промыслы и занятия населения. Любой краевед поведает вам не одну такую топонимическую историю. В книге «Страна Сокровищ» я рассказал «Историю одной находки», связанную с топонимическими розысками молодых краеведов и открытием ими старинных карьеров керамической глины и минеральных красок близ села Гончаровки. В СССР есть немало селений с похожими названиями: Гон-чарка, Гончары, Гончарное... Почти всегда такие названия свидетельствуют, что в этих местах было гончарное производство и что поблизости находятся залежи огнеупорных глин, если, конечно, название не произошло от фамилии бывшего владельца селения - какого-нибудь Гончарова или Гончаренко. В «Истории одной находки» дело усложнялось тем, что Гончаровкой до самой революции владели помещики Гончаровы, но совпадение имени владельцев и названия села было случайным. Гончаровы приобрели это село с окрестными землями у помещика Щукина в первой половине прошлого века. А гончарный промысел в Гончаровке угас еще задолго до того, как Гончаровы сменили Щукиных. Установить все это помогли архивные документы.

В селе Рудном за Уралом не добывалось никакой руды. Однако краеведам удалось по архивным розыскам установить, что прежде тут добывалась руда, но разработку месторождения прекратили, так как процент содержания металла в руде был очень невысокий. Современная же техника с успехом может использовать такие руды.

По топонимической подсказке было найдено в XVIII веке и золото на Алтае. Академик Ф. Миллер, работавший в Сибири около десяти лет, собрал за это время множество ценнейших исторических материалов и познакомился с местными языками. В Алтайских горах добывали железо, серебро, медь, свинец, олово. Но топоним «Алтай» навел академика на мысль, что в горах непременно должны быть и залежи золота. Об этом, кстати, упоминал еще в VI веке один византийский писатель, называвший Алтай «Золотыми горами». Догадка ученого была подтверждена разведками, и вскоре с Алтая пошли обозы с золотыми слитками в царскую казну.

А двести лет спустя после Миллера, топоним «алдан» привел золотоискателей на берега притока Лены - Алдана.

Алдан тоже значит «золото». И маленький поселок со скромным названием Незаметный вскоре стал городом Алданом, центром богатейшего золотопромышленного района в Якутии.

«Цветные» названия рек также могут служить указаниями на то, что берега, размываемые водой, содержат в себе определенные минералы или руды металлов. Об этом уже рассказано в главе «Разноцветные потоки». А такие названия рек, как Ржавая, Ржавец или Ржавка, указывают не только на то, что в воде растворена глина. Цвет воды может зависеть и от растворенных в ней окислов железа.

Древний топоним «Джезказган» привлек в свое время внимание молодого казахского ученого К. Сатпаева. Местность, носящая это имя, лежала в пустынных степях Казахстана, и название ее в переводе означало «место, где копали медь». Уже будучи академиком и президентом Казахской Академии наук, Сатпаев закончил разведку старинных копей, и Советская страна получила богатейшие месторождения медных руд. А еще раньше медь нашли и южнее Джезказгана - на берегу озера Балхаш.

В этой же республике, близ Темир-Тау - «Железной горы», работает сегодня пер-Еэнец казахской металлургии.

Но гора называлась железной задолго до того, как у ее подножия задымили трубы первых доменных печей. Примерно такая же история была и с Магнитной горой на юге Уральского хребта, где сейчас стоит город Магнитогорск. Гор с таким же названием на Урале несколько, и около одной из Магнитных (близ Тагила) был построен первый уральский железоделательный завод - Невьянский.

Для расшифровки таких названий, как «Алтай», «Джезказган», «Алдан», «Темир-Тау», необходимо, конечно, знать не только русский язык, хотя в нем, как и в нашей топонимике, остались глубокие следы многовекового общения с различными народами Востока. Алтын» казан, очаг, лошадь, кустарь, балык, нефть, лабаз, ладан, базар, арбуз, караул, сарай, казна, каланча, караван и тысячи других слов, вошедших в нашу речь, считаются русскими, а все они пришли из восточных языков - не только тюркских, но и персидского и арабского.

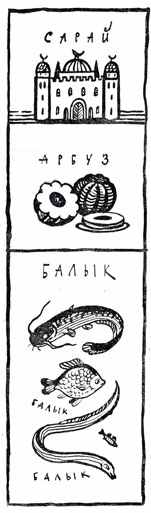

Значительная часть этих слов сохранила в себе основной смысл, но многие слова были переосмыслены: к примеру, «сарай» значит дворец, «лабаз» - просто навес, а не каменное или деревянное строение, «арбуз» - это дыня, «балык» - рыба, а не какой-то особый ее сорт. Некоторые слова были переиначены: так, слово «кустарь» произошло от слова «уста» (мастер), слово «лошадь» - от «лоша» или «алаша»... А очень много слов, в том числе и географических названий, так русифицировались, что с первого взгляда и не определишь их нерусское происхождение.

Значения предметов

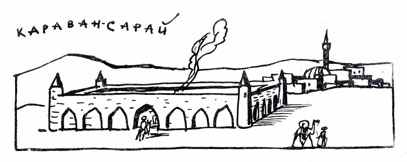

Пример названия города (Караван-сарай)

К таким названиям относятся имена двух волжских городов - Царицын и Саратов. По начертанию они совсем не похожи друг на друга, хотя начальные корни этих названий (каждое из них состоит из двух слов) одни и те же.

Что может быть проще имени «Царицын», как прежде назывался Волгоград? «Очевидно, это означало «царицын город», - подумакгг многие. - И здешняя речка, впадающая в Волгу, тоже называется Царицей. А нам уже известно, что по имени реки обычно называли и город».

В этом несомненно есть доля истины. Но слово «царица» тут ни при чем, так как приток Волги до появления здесь русских назывался не Царица, а Сарысу. Имя это было дано ему, очевидно, по цвету воды, несущей с собой песок и глину.

Образование названий городов Царицын и Саратов

За долгое время Желтая река намыла у своего устья

в Волгу небольшой островок Сарычин (чин значит «остров»). На этом островке выросло поселение, а затем и крепость. После завоевания Средней Волги русские перенесли поселение на берег, слегка переиначив старое название. Под именем Царицына упоминание об этом городке встречается уже в летописи 1589 года.

Название Саратова также произошло от двух слов: «Сары» + «тау». Если бы наши предки хотели сохранить смысл этого названия, они могли назвать город Желтогор-ском. Высокие холмы с глинистыми вершинами-лысинами и поныне стоят здесь, но многие горожане не знают, что именно от этих гор и пошло имя Саратов.

Примерно такая же история, как с Царицыном, случилась и с Царским Селом, появившимся в начале XVII века неподалеку от Петербурга, на месте деревеньки-хутора Саари-моиси, что значит «Высокая мыза». Слово «мыза» хорошо известно ленинградцам - оно означает загородный дом со службами, хутор или дачу, а саари - по-фински «остров» или «высокое место».

Петр Первый подарил эту деревеньку с окружавшим ее лесом своей жене, Екатерине Алексеевне, построив для нее деревянный дворец, позже замененный каменным. Особенно заботилась о дворце, парке, садах и украшении села Саарского дочь Петра, царица Елизавета, проводившая здесь много времени, так же как и Екатерина Первая. В районе Саарского Села, славившегося своим красивым местоположением, стала строить свои дачи и петербургская знать, а при Александре Первом в одном из царских дворцов разместился первый в России лицей - закрытое высшее учебное заведение для дворян-аристократов. В этом лицее учился и А. С. Пушкин.

В конце царствования Екатерины Второй Саарское Село называли уже слегка сокращенно - Сарское. Одно из своих стихотворений, написанных в 1791 году, Державин назвал «Прогулка в Сарском Селе». Отсюда, то есть от «Сарского», до «Царского» оставалось совсем немного. В просторечии село это уже давно именовалось Царским - ведь в нем жили цари. И молодой Пушкин в своем стихотворении, которое читал на экзамене в присутствии Державина, называл Сарское Село и Сарские сады Царским Селом и Царскосельскими садами («Воспоминания в Царском Селе» было первым стихотворением, напечатанным Пушкиным за его полной подписью. ).

После Великой Октябрьской социалистической революции Царское Село было переименовано - его назвали Детским Селом, Детскосельском, а затем, в память о великом русском поэте, этот населенный пункт, ставший уже настоящим городом, назвали именем Пушкина.

Переименования Царского села

Топонимические розыски помогают нам узнать о многом, что в свое время не запечатлелось на бумаге либо было некогда записано, а затем утрачено безвозвратно.

О происхождении названия города Рыбинска от Рыбной слободы, поставлявшей красную рыбу ко двору московских царей, мы знаем из документов, дошедших до нашего времени. Но от многих других слобод, как и от посадов, которых было, пожалуй, не меньше, чем слобод, не осталось никаких свидетельств, кроме названий. От слов «слобода» и «посад» родились такие слова, как «посадский», «слободка», «слободской». Все эти слободы и посады были пригородными поселениями: ремесленные, ямские, стрелецкие слободы всегда находршись неподалеку от города, а еще ближе к нему стояли торговые посады.

Несомненное происхождение слова «слобода» от «свободы» подтверждается не тем, что слова «свобода» и «свободный» в просторечии произносились как «слобода» и «слобод-ный», но главным образом тем, что в слободах жили свободные люди, освобожденные правителем города от налогов и других повинностей. Стремясь привлечь опытных мастеров, ремесленников, военных искусников, умельцев-грамотеев, город давал им всякие льготы, а купцам и торговому люду разрешал садиться на землю, где и возникали посады. За названиями многих городов, слобод, посадов, деревень и сел-встают давным-давно позабытые истории.

Вот несколько из них, связанных с названиями Новгорода, Алешки, Херсона, Матвеева Кургана, Таганрога, Ростова-на-Дону, Углича, Весьегонска, Пошехонья, Соро-чинска…

Имя нового города присваивалось обычно новому населенному пункту, возникавшему на месте старого города, разрушенного временем или завоевателями. Новые хозяева основывали свой город на развалинах или рядом с развалинами старого города. У Новгорода на Волхове есть множество двойников не только в границах Советского Союза. На-укент в Южной Киргизии в переводе означает «Новый город», как и три Новабада в Таджикистане, Еникенд в Азербайджане, Янги-Кишлак в Узбекистане, Ахалкалаки в Грузии, Кишинев в Молдавии (первоначальное его название Кишлак Ноу), Джанкент в Казахстане, от которого остались только развалины на левом берегу Сыр-Дарьи, неподалеку от бывшего Хивинского укрепления Джан-кала (джан, янг - «новый»), Неаполь Скифский, на месте которого вырос город Симферополь, назывался Скифским, в отличие от многих Неаполей, в том числе и от известного всем итальянского города Неаполя. К этому заграничному Новгороду можно добавить еще десяток Новых Городов, начиная от Нью-Йорка в США, Невшателя в Швейцарии, Виль-нева во Франции, Виллановы в Италии, Нейштадта в Германии, Нове Места в Чехии, Ново-Места в Югославии и Нове

Мяста в Польше, Енишехира в Турции. Древний Карфаген, от которого сейчас остались лишь развалины неподалеку от Туниса, тоже был когда-то Новгородом (слово Карфаген или, точнее, по-финикийски Карт-Хадашат означает в переводе «Новый город»).

Однако наш Новгород получил свое имя потому, что вначале его построили на низменном берегу реки, но она заливала селение, и его пришлось перенести на противоположный, более высокий берег, отчего город, как утверждают местные жители, и стал называться Новгородом. Свидетельства местных жителей, подчас очень правдоподобные, все же нельзя целиком принимать на веру. Последнее слово всегда остается за наукой, за учеными. А ученые еще не сказали по этому вопросу своего последнего слова.

Город Алешки стоит близ устья Днепра, напротив города Херсона, построенного более двухсот лет назад, - тогда он назывался еще не Херсоном и не городом, а Александровским укреплением, впоследствии разрушенным за ненадобностью. Полвека спустя, в царствование Екатерины, князь Потемкин предложил поставить на этом месте хорошо укрепленный город-порт, где можно было бы строить черноморский флот и налаживать торговлю империи с черноморскими странами. Сооружение крепости и корабельных верфей было поручено сыну «арапа Петра Великого» - генералу Ганнибалу, деду А. С. Пушкина. И город был назван Херсоном в память Херсонеса Таврического, древнегреческого города, стоявшего некогда неподалеку от того места, на котором впоследствии вырос Севастополь. До наших времен дошло название мыса Херсонес, или Херсонесского, самого западного мыса на юге Крымского полуострова.

Таким же греческим словом, как Херсон, является и название города Алешки, основанного греками в устье Днепра тысячу лет назад для укрепления торговых связей с Киевом. Первоначальное имя этого поселения было «Елис» или «Элекс», что для русских звучало, как «Елисей» или «Алексей». В летописях XIII века селение это упоминается под названием Олешье. У запорожцев его называли Олешки (по-украински Алексей пишется Олексий или Олекса). Отсюда и пошло русское название Алешки.

Переименование города Алешки

Потемкин переименовал селение, назвав его Днепровском, но, хотя это имя и стояло на картах, народ не переставал называть город Алешки. Официальным властям пришлось подчиниться такому упорству, и когда в 1802 году это селение стало уездным городом, то уезд был назван Днепровским, а городу вернули старое название Алешки, утраченное только в послереволюционное время, когда город был назван Цюрупинском.

Матвеев Курган на железной дороге, ведущей из Донбасса в Таганрог и Ростов-на-Дону, получил свое имя от древнего кургана - могильника скифского времени, который высится неподалеку над ровной степью. Рядом с этим курганом и возникло селение, основание которого одни связывают с донским казаком Матвеевым - защитником старой веры, мечтавшим о союзе с яицкими казаками против московского царя, а другие относят основание поселения к более позднему времени. Исследования документов этого края могут помочь установить истинное происхождение названия селения, которое существовало уже в то время, когда прокладывалась железная дорога, и станция, как обычно, получила имя ближайшего населенного пункта.

Название города Таганрога Ростовской области происходит от двух слов: тюркского таган, - «железная подставка для котла» (таганы с котлами были своеобразными походными кухнями татарских орд, у которых и заимствовали это удобное устройство стрелецкие полки Ивана IV), а второе слово рог в переносном смысле означает «мыс». На таком мысу и расположен город Таганрог. В далекой древности на оконечности рога стоял таган с котлом, наполненным смолой, по ночам ее зажигали, и этот примитивный маяк обслуживал тогдашних моряков.

А откуда взялось имя города Ростов-на-Дону? Судя по пояснительному добавлению, уточняющему местоположение населенного пункта «на Дону», легко понять, что где-то должен был существовать еще какой-то Ростов. И он в самом деле существовал и существует доныне - это Ростов Ярославской области, который с начала нашего тысячелетия называли Ростовом Великим. Позже торжественный эпитет отпал, потому что по сравнению с огромным Ростовом на юге страны северный его тезка выглядит сегодня небольшим городком.

Этот некогда славный в истории древней Руси северный городок раскинулся на болотистом низменном берегу озера Неро или Каово.

Здесь жил митрополит Дмитрий Ростовский, один из образованнейших людей эпохи Петра I, причисленный церковью к лику святых. А в 1731 году на правом берегу Дона, неподалеку от впадения его в Азовское море, была построена крепость святой Анны. Тридцать лет спустя ее сменила новая крепость и в честь нового святого, Дмитрия Ростовского, стала именоваться Ростовской. Вокруг крепости быстро рос город, удобное местоположение которого на водном пути, а затем в узле трех железных дорог содействовало тому, что Ростов превратился в один из самых крупных и богатых торгово-промышленных центров юго-востока Европейской России.

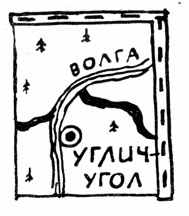

Имя одного из древнейших русских городов, Углича, как предполагают, произошло от слова «угол», то есть крутого поворота, который Волга делает у Углича. А по другому предположению, имя города связано с угольем, погорелым местом. На углях, на пожарище якобы и вырос впоследствии этот город.

Происхождение названия города Углича

Имя Весьегонска упоминается в грамотах Ивана Грозного, но селение это возникло гораздо раньше, на земле финского племени весь. Река Молога в давние времена называлась Весьйоги, то есть «Весь - река», и русские называли людей, живущих на берегах этой реки, «весь ёгонская».

Город Пошехонье (сейчас он называется Пошехонье-Воло-дарск) возник на месте древнего села Пертомы. Похожее название селения, Пертоминск, есть и на берегу Двинской губы Белого моря. И так же как прибрежная полоса Белого и Баренцева морей называлась Поморьем, а жители ее - поморами, так и вся местность вдоль берегов реки Шексны или, как ее называли прежде, Шехони называлась Поше-хоньем.

Название украинского селения Сорочинцы под Миргородом, хорошо известного по гоголевской «Сорочинской ярмарке», происходит от сорочинского или, правильнее, сарацинского пшена, то есть риса, которым торговали здесь в те времена, когда этот продукт был заморской редкостью.

Как видите, раскрытие происхождения и смысла топонимов может помочь историкам узнать о многом, что происходило на нашей земле, так же как без помощи историков мы не сумели бы разгадать и объяснить многие географические названия.

СКАЗКИ, ЛЕГЕНДЫ, ДОМЫСЛЫ

Немало сказок и легенд породили географические названия, и вряд ли найдется хоть один писатель, который не посвятил бы своего времени разгадкам топонимических тайн. С такими разгадками или попытками разгадок мы встретимся в произведениях классиков нашей литературы.

Отдал этому дань и великий писатель земли русской Лев Николаевич Толстой, из сочинений которого приведем небольшую сказку под названием «Шат и Дон».

«У старика Ивана было два сына: Шат Иваныч и Дон Иваныч. Шат Иваныч был старший брат, он был сильнее и больше, а Дон Иваныч был меньший и был меньше и слабее. Отец показал каждому дорогу и велел им слушаться. Шат Иваныч не послушался отца и не пошел по показанной дороге, сбился с пути и пропал. А Дон Иваныч слушал отца и шел туда, куда отец приказывал. Зато он прошел всю Россию и стал славен.

В Тульской губернии, в Епифанском уезде, есть деревня «Иван-озеро», и в самой деревне есть озеро. Из озера вытекают в разные стороны два ручья. Один ручей так узок, что через него перешагнуть можно. Этот ручей называют Дон. Другой ручеек широкий, и его называют Шат.

Дон идет все прямо, и чем дальше он идет, тем шире становится.

Шат вертится с одной стороны на другую. Дон прошел через всю Россию и впал в Черное море. В нем много рыбы, и по нем ходят барки и пароходы.

Шат зашатался, не вышел из Тульской губернии и впал в реку Упу».

С такими смысловыми объяснениями чаще всего приходится сталкиваться при попытке расшифровать то или иное географическое название. Почему «Шат»? Да потому, что он не идет, а шатается из стороны в сторону. А «Дон» иное дело. Слышите, как звучит слово - будто удар колокола: дон! дон!

В той же Тульской губернии, названной по имени главного губернского города, стоящего на реке Упе при впадении в нее речки Тулицы, можно было услышать такое объяснение : «Река Ту лица по лесам тулится. Лесами в древности наш край славился, и речка эта самая в дремучих лесах тулилась, пряталась. Отсюда ей и название пошло».

Насчет лесов спорить, конечно, не приходится. Леса под Тулой были знаменитые, недаром же здесь находилась оборонительная линия - тульские засеки. Да и сейчас еще можно встретить на земле Тульской области остатки этих лесов. Но происхождение названия речки от русского глагола «тулиться», то есть прятаться, скрываться, хорониться, весьма сомнительно, как сомнительно и предположение В. И. Даля, не лишенное, впрочем, остроумия: он полагал, что название города произошло от слова «тула», записанного им в бывшей Саратовской губернии и означавшего скрытное, недоступное место, затулье, притулье, для защиты, приюта или заточения.

Можно допустить, что «тула» или «тула» - слово нерусское, а также что не город был назван по реке, а речка - по городу. Так, по-видимому, и было: в древности городок стоял не у впадения Тулицы в Упу, а значительно выше по течению Тулицы и как бы главенствовал над всей речкой. Однако слова «упа» и «тула» не русского, а литовского происхождения: упе по-литовски «речка», а тула означает «поселение, колония». Очевидно, эта Тула была одним из самых восточных литовских владений - ведь в свое время литовское княжество занимало очень большую территорию. И небольшая речка, являющаяся притоком реки Упы, получила свое имя по слову, обозначавшему селение.

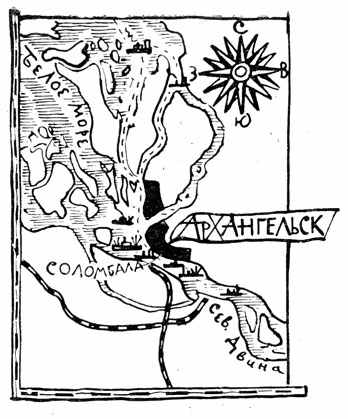

Крупный район города Архангельска называется Со-ломбалой. О происхождении этого названия рассказывали, будто оно родилось во время Петра Первого. Царь якобы приказал однажды устроить на этом месте бал в честь открытия новой корабельной верфи. А так как место это было сырое, болотистое, то землю устлали толстым слоем соломы. Отсюда и пошло название Соломбала.

Это, конечно, сказка, хотя Петр действительно не раз бывал на Белом море и в 1693 году, обратив внимание на глубину фарватера Северной Двины у большого острова напротив Архангельска, основал на острове корабельную верфь и адмиралтейство. Вокруг них впоследствии и разрослась Соломбальская слобода, но никакого бала тут, конечно, не устраивалось. Сейчас, когда вы уже знаете, что этот остров стоит у пролива, у вас, разумеется, не остается сомнения в происхождении названия «Соломбала» от «соломе», а не от «солома».

Происхождение названия города Соломбала

Вот почему при решении топонимических задач нельзя русифицировать чужое слово и подгонять его под всем понятный смысл.

Много географических названий коверкаются для того, чтобы придать им более ясный смысл, большую понятность. Примером этому может служить название «Яблоновый хребет» в Забайкалье, у подножия которого лежит город Чита, а неподалеку, к западу, - селение и станция Яблоново, стоящее как раз на перевале, в седловине Яблонового хребта.

Никакого отношения к яблокам и яблоням эти названия, конечно, не имеют: яблок здесь прежде не разводили из-за сурового климата. А местное монгольское название хребта было совсем иным: Яблени-даба. Термин даба имеет несколько значений: «гора», «хребет», «перевал», «седловина». Русские же, придя на Восток, для «большей понятности» русифицировали название хребта.

На месте знаменитого ныне города Братска, у Падун-ского порога, триста тридцать лет назад был заложен острог, названный Бурятским острогом. Но русские поселенцы сразу же изменили официальное название, и острог стал Братским, потому что русские со времени своего появления в этом краю называли местных бурятских жителей «братскими». И село, выросшее впоследствии неподалеку от острога, также стало называться Братским. На месте бывшего острога сейчас уже не осталось ничего, а на погосте (кладбище) этого поселения был похоронен знаменитый наш землепроходец Ерофей Павлович Хабаров.

В Москве существует переулок Сивцев Вражек на нынешнем Гоголевском бульваре. Происхождение названия переулка известно совершенно точно: на месте этой улочки был овражек или иначе - вражек, по дну которого протекала речушка Сивка, загнанная в прошлом веке в подземную трубу. Отсюда и родился Сивцев Вражек. Но некоторые жители этого района называли этот переулок Ситцевым Вражком. Ситцев Вражек, конечно, понятней, нежели какой-то Сивцев. Ведь сивых овражков не бывает, и поэтому-то и выдумали сказку, что был, мол, здесь когда-то овраг, где торговали ворованным ситцем.

Очевидно, любой из вас припомнит не одно такое искажение. Когда же эти покалеченные названия входят в обиход, то и получается какая-нибудь «вытерба», «Мамыри» или «Маросейка», из которых не так-то просто извлечь истинный смысл.

Мы не останавливаем внимания читателя на легендах и сказках о происхождении географических названий. Такими сказками и домыслами можно было бы начинить сотню толстых томов.

Но наряду со сказками и легендами есть

немало попыток объяснить то или иное название с научной точки зрения, подкрепляя эти объяснения более или менее правдоподобными доказательствами.

Есть в Орловской области город Мценск. Откуда происходит это название?

В. И. Даль полагал, что от пчелы, но рядом с этим предположением ставил знак вопроса. И ставил совершенно справедливо.

«В Костромской и в Вятской губерниях, - писал В. И. Даль, - пчелу называют «мчелой» или «мцелой». От этого и мчельник (пчельник) или мценец. А отсюда, вероятно, самое название города Мценска».

Несомненно, в основе многих географических имен лежат местные диалекты (говоры). Но в данном случае вряд ли можно привлекать искаженное в северных областях слово и связывать его с географическим названием более южной области, где северным говорам не было места.

Мценск - город древний, по возрасту своему ровесник Москвы; в летописях имя его появляется с 1147 года, но произносилось и писалось оно тогда несколько иначе: Меченеск или Мценеск. Объяснить древнее название, разумеется, нелегко, хотя ученым приходилось разгадывать более древние загадки и раскрывать тайны городов и даже народов, совершенно исчезнувших с лица земли. И происхождение названия Мценска, надо надеяться, будет со временем расшифровано.

Темен и смысл названия столицы Белоруссии - Минска. Это название впервые упоминается в летописи 1066 года, когда город был разрушен завоевателями, следовательно, он существовал значительно раньше XI века. В летописях город встречается под схожими названиями: Менск, Меньск, Менеск, Минеск.. . Есть предположение, что имя это связано с меновой торговлей и происходит от слова «мена». Но это только предположение.

Неясно также имя древней русской столицы Москвы. Десятки исследователей и ученых пытались разгадать загадку происхождения этого названия. Так как город получил свое имя по реке Москве, то задача расшифровать название сводилась, по существу, к чрезвычайно трудной разгадке имени самой реки.

В конце XVIII века ученые пришли к выводу, что слово «Москва» взято из языка сарматов, населявших в I и II веках огромные пространства нашей страны. По-сарматски это слово якобы означает «искривленная» или «крутящаяся». Применительно к реке Москве слово это подходило, так как русло реки действительно очень прихотливо, извилисто, искривлено.

Несколько позже слово «Москва» стали рассматривать как слово угро-финского корня - названия множества рек нашего севера, где жили народы финского племени, имеют то же окончание «ва». А что такое «моек» на таком же утраченном языке, как и скифско-сарматский, никто толком не знал.

В XIX веке ученые пытались произвести это загадочное слово от «мостков», которые якобы существовали в древности на Москве-реке. «Москва» - это искаженное название «Мосткова», то есть «Мостковая река», говорили ученые и среди них - известный историк, знаток московских древностей И. Е. Забелин.

Но гипотеза эта была признана произвольной, несостоятельной. От нее отказались и придумали десяток новых столь же «достоверных», которые по той же причине не получили признания.

Последние изыскания археологов привели к выводу на основе раскопок и находок на территории самого города, что первыми жителями на этой территории все же были скифы-сарматы.

Поэтому вернулись к старой гипотезе о сарматском происхождении слова «Москва». Но значения этого слова ученые так и не установили. Название нашей столицы остается неразгаданным.

Город Таллин на картах царской России назывался «Ревель», а до этого носил имя Колывань. Последнее название удерживалось за городом очень долго, с XIII века до начала XVIII века. Одним из фантастических объяснений происхождения этого имени была попытка вывести его из двух русских слов: «кола» (ограды) и «Иван». Но эта древняя этимологическая попытка объяснить загадочный топоним может служить лишь ярким доказательством того, что русские считали слово «Колывань» родным. И это не удивительно, так как имя Колывань встречается в суздальских летописях уже в 1223 году.

Более правдоподобной кажется попытка связать имя города с именем легендарного богатыря русских былин Колы-вана (Ивановича). Истоки этого имени приводят нас к героям эпоса соседних народов - Вейнемейнена, Леммикей-нена, Куллерво и других, которые в рунах называются обычно сыновьями Калева или по-фински - Калеван-поика («поика» - сын). Слагатели русских былин сделали из финского имени Калева - Калеван собственное имя Колуван или Колыван. Сказания о сынах Калева рассеяны по всей Финляндии, Эстонии и Карелии, где в наибольшем количестве были собраны руны Калевалы. Главный герой эстонского эпоса Калевипоэг тоже сын Калева. И от этого имени, вероятнее всего, пошло и старинное русское название города Колывани на Балтике и Колывани на востоке, в долине реки Оби, неподалеку от Томска (На сегодняшней географической карте СССР есть немало «колы-ванских» названий: помимо Колывани Новосибирской области, мы встретим город с таким же именем в Алтайском крае, селение Колы-ванское в долине реки Барнаулки и хребет Колыванский к северо-востоку от Семипалатинска.) . Сибирский городок Колывань не получил никакого отличия в своем названии, потому что, когда этот город образовался (в 1822 году), имя Колывань на западе уже исчезло с географической карты и ушло в историю. Вместо него появилось новое имя «Ревель».

Название Ревель, как утверждают некоторые ученые, произошло от шведского слова ревфелъ или датского ревлъ, что значит «мель». В латвийских хрониках к 1219 году это селение называлось Линданиз и связывалось с именем Линды, жены Калева и матери Калевипоэга. В скандинавских хрониках имеются очень похожие названия этого же города - Леденетс и Лиденес. Окружающая же селение местность тогда называлась Ревеле или Реваля, а в скандинавских сагах - Рефалянд. После захвата этого края датчанами в XIII веке город был переименован ими в Реваль (по русской транскрипции Ревель). Этим именем местное население никогда не пользовалось и заменяло его более понятным названием «Таанилинн» (линн - по-эстонски «город».) Поэтому название «Таани-линн» или «Таалинн», а затем «Таллин» нужно переводить просто, как «Датскоград». После изгнания датчан город вновь стал называться Колыванью, затем Ревелем и, наконец, Таллином. Но некоторые эстонские ученые, быть может, не без основания производят название города от двух слагаемых: «Линда + линн», откуда и могло произойти сегодняшнее имя столицы Эстонии.

Расшифровка древних топонимов дело трудное - ведь если нет прямых доказательств, то ученым поневоле приходится строить всякие гипотезы и предположения.

Но есть на картах нашей страны совсем молодые населенные пункты, а их отнюдь не таинственные названия уже успели обрасти всякими домыслами.

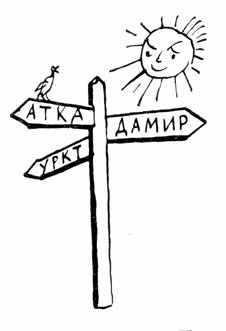

В Сибири на реке Енисей стоит город-порт Игарка. В Магаданской области есть населенный пункт Атка. В Охинском районе острова Сахалин существует поселок Дамир, неподалеку от залива Уркт, где находится и городок Асо.

Откуда же пошли эти новые названия: Игарка, Атка, Дамир, Уркт и Асо?

На месте заполярного порта Игарки в начале нашего века стояла бревенчатая избушка охотника-одиночки Егорки. Местные немногочисленные тогда жители этого края называли его Игорка. Первый поселок, выросший рядом с этим «станком» Егорки (а станками в Сибири и на нашем русском севере называли издавна рубленую избушку, служащую пристанищем рыбаков, лесников, охотников, звероловов), был назван искаженным именем «Игорка», которое вскоре изменилось на «Игарка». Такие «изменения» в начертании географических имен встречаются нередко, и чаще всего причиной этого служит случайная описка или опечатка.

Название поселка Атка действительно походит на местные географические названия, и в ряду таких имен, как Хупка или Амга, оно не очень выделяется. Но никакого отношения к местным языкам это название не имеет. Во время строительства знаменитой Колымской трассы на месте этого селения была расположена база автомобильно-тракторной колонны, или сокращенно АТК, откуда и пошло в дальнейшем новое географическое название.

Название поселка Дамир на Северном Сахалине заставило многих любителей докапываться до смысла географических имен, искать корни этого звучного названия в языках айнов и нивхов. Но не было никакой нужды разыскивать корни этого названия в словарях айнского или нивхского языков, потому что оно было дано комсомольцами, прибывшими на Сахалин в 1930 году в счет «тысячи двухсот», мобилизованных на освоение окраины страны. Со свойственным юношеству задором молодежь, строившая новый поселок, дала ему название-лозунг «Даешь мировую революцию», откуда после известного сокращения и родилось название Дамир!

Пример запутанного происхождения названий населенных пунктов

Залив Уркт по звучанию своего названия очень походил на некоторые слова местных языков, но происхождение этого географического названия было весьма прозаическим: до постройки железной дороги сообщение с заливом по реке, впадающей в него, поддерживалось на катерах Управления речного катерного транспорта. Управление это существовало с 1930 по 1937 год, а затем, когда железная дорога вступила в эксплуатацию, было закрыто, но имя этого управления, как видите, сохранилось в названии залива.

Точно так же родилось и название городка Асо, весьма схожее с японскими названиями на соседних островах. Но к Японии оно не имело никакого касательства - городок этот возник в первые годы после установления на Сахалине советской власти как база одного из управлений рыбными промыслами острова «Асо-рыба», по имени Акционерного сахалинского общества.

Рядом со строительными площадками промышленных предприятий обязательно возникали поселки и городки, называвшиеся Итеэровскими. И сегодня еще кое-где остались возле заводов, фабрик и комбинатов поселки с явно нерусскими названиями: «Итеэр», «Итеэровский», «Итеэровка». Для участников строительства первых пятилеток в этих названиях не было ничего мудреного: тогда существовали не только поселки с таким именем, но и клубы, и магазины, и дома отдыха. ИТР означало «инженерно-технический работник». Сегодня же слово «итеэр» и все производные от него выходят из обращения, как исчезло уже неблагозвучное слово «шкраб», широко распространенное в первые годы революции и означавшее учителя, педагога - школьного работника.