Тайна географических названий

| Вид материала | Книга |

СодержаниеЧто такое Холмогоры Откровенные названия Именная и фамильная топонимика Красные города, села, деревни... Право первооткрывателей |

- Национальный файл географических названий России, 123.83kb.

- Тема: «Этимологический и словообразовательный анализ географических названий Подольского, 207.43kb.

- «Нанесение маршрутов путешествий Магеллана и Колумба, названий материков и океановэ, 64.21kb.

- Словарь географических названий янао, 103.24kb.

- Мировая энергетика, 553.25kb.

- «Методика изучения и толкования географических названий Владимирской области или топонимия, 2288.15kb.

- Сперва я выписал все имена собственные (кроме географических названий), которые смог, 440.34kb.

- Статья «Коммерческая тайна компании» Вопрос : «Что такое коммерческая тайна?» Ответ, 124.15kb.

- Арсланов Л. Ш. Из истории формирования топонимической системы Елабужского района, 138.4kb.

- Легенды Южного Урала. Составила её Кириллова Ирина Александровна, вышла книга, 146.33kb.

Что такое Холмогоры

Среди топонимических названий часто встречаются такие простые и ясные, что расшифровать их казалось бы не представляет никакого труда. Возьмем, к примеру, такое простое и немудреное название селения на Северной Двине, в котором родился Михаил Васильевич Ломоносов,- село Холмогоры.

Холмогры

Название это с виду кажется очень нехитрым: составляют его два русских слова - холмы и горы. Значит, как может подумать каждый, населенный пункт этот построен где-то на холмах или рядом с какими-то возвышенностями.

Этот топоним заинтересовал ленинградского писателя Л. Успенского. В справочнике-путеводителе, который попал в руки писателя, было указано: «Город Холмогоры лежит на берегу Северной Двины, а с трех остальных сторон окружен безбрежными заливными лугами... поверхность Холмогорского района имеет равнинный характер». Откуда же в название попали «холмы» и «горы»?

«Может ли быть, - спрашивает Л. Успенский, - чтобы наши далекие предки, основывая поселение, называли его вопреки здравому смыслу?» И отвечает: «Нет, этого никогда не случается». А чем же объяснить такое несоответствие?

И Л. Успенский объясняет так:

«Область, прорезаемая Северной Двиной, заселена русскими сравнительно недавно: они на легких челнах пришли сюда из Новгорода примерно в XI веке. До этого громадный и лесистый край был обжит предками нынешних коми, коми-пермяков, удмуртов - народами финского племени. Конечно, они давно успели назвать своими именами и реки, и озера, и горы суровой страны. И русские вовсе не сочли нужным непременно менять эти древние, хотя и непонятные им названия. Они оставили их. А если «чудское» (новгородцы часто называли все финские племена «чудью») имя напоминало какое-нибудь русское слово, новые поселенцы начинали понимать его по-русски, придавая его звукам совсем новое, свое значение. Не случилось ли чего-либо подобного и с именем «Холмогоры»?

Языковед, желающий разгадать название, должен внимательно изучить топографию и историю той местности, к которой оно относится. Что же он встретит тут, на Двине? Во-первых, довольно много «чудских» названий, оканчивающихся на слово «кар»: Войкар, Сыктывкар, Кудымкар. Слово это у древних финнов примерно соответствует греческому поль: кар значит «город».

Во-вторых, археологами напротив Холмогор, на Кур-острове, обнаружен огромный древний чудский могильник - старое кладбище, где «чудины» испокон веков погребали усопших. А мертвец, покойник по-фински будет «калман»; слово калъмакар означало «кладбище», «город мертвых». Оно точно соответствует древнегреческому «Некрополь».

Понятность русского названия «Холмогоры» является кажущейся, ложной. Это не русское слово... Имя это «чудское» ; оно возникло, наверно, еще в те далекие времена, когда против старого могильника на берегу широкой реки останавливались перед переправой древние люди, «чудины», привезшие сюда для погребения тела своих близких».

Так объяснил Л. Успенский это «простое» название.

А правильно ли это объяснение?

Ведь географических названий с окончанием «горы» здесь, на севере, очень много: на берегу Онежского озера есть селение Ворзогоры, к юго-западу от Холмогор стоит населенный пункт Янгоры, к югу, на той же Северной Двине, - Мор-жегоры, к востоку - Карпогоры, а неподалеку от Карпогор, на реке Мезень, - селения Ценогора, Вожгора... Населенные пункты эти расположены не на «горах», а в низменностях, болотах, но обязательно на берегах рек, озер или моря.

Можно ли допустить, чтобы все эти географические названия были связаны с термином «кар»? В одном случае такое искажение «кар» на «горы», конечно, могло произойти, второй случай уже был бы натяжкой, а третий, четвертый, пятый,.. От такой гипотезы приходится отказаться начисто.

Но откуда же все-таки появились «холмы» и «горы»?

Очевидно, надо взять под сомнение данные справочника, о котором упоминает Л. Успенский.

Конечно, с точки зрения географа в этом низменном северном крае настоящих гор нет. Для местных же уроженцев плоского, болотистого края и небольшой бугор может сойти за гору. Известный биограф М. В. Ломоносова А. Морозов, уточняя место рождения великого русского ученого, пишет, что «Михаил Васильевич Ломоносов родился на Большом острове, расположенном в Северной Двине, прямо против Холмогор».

Автор особо подчеркивает ударение на первом «о», а не на третьем как мы обычно произносим это название.

Описывая Двину, разделяющуюся у Холмогор на несколько рукавов и проливов, образующих девять островов, А. Морозов отмечает, что некоторые из них представляют собой песчаную отмель, другие - болотистую низину, а два острова, Куростров и Ухтостров, - это «холмистые, покрытые пашнями острова, пестреющие многочисленными деревеньками, рассыпанными по ложбинам и по предгорьям» (слова, обозначающие возвышенности, выделены мною. - И. С.). Двинские острова всегда были гуще населены, чем соседняя «матера земля» или «нагорье». Во время ледоходов вода нередко уносит и разбивает овины и даже дома... Очертания островов постепенно меняются, и на месте былых угоров - крутых берегов - образуются обрывы и отмели.

Из книги мы узнаём, что мать Ломоносова была дочерью дьякона из соседних Матигор. Селение это стояло на протоке Матигорка, как Холмогоры - на протоке Холмогорка. «За туманной пеленой, подернутой синей дымкой лесов, виднелась островерхая колоколенка матигорской церкви, - продолжает А. Морозов. - Если пойти потихоньку в обход Куростровского холма, скоро откроется изумрудно-зеленый влажный луг... Дорога то спускается к деревенькам, притаившимся в разлогах, то снова забирает вверх. Деревня Кочерино расположилась на отлогом зеленом холме, который исстари прозвали Низова гора... А стоит поднятьсяеще выше, к деревне Строительской, что на Пахомовой горе, так откроются взору синие извивы Ровдогорки и Быстрокур-ки... Дорога поворачивается вокруг Палишиной горы...»

Как видите, есть в этом равнинном краю и холмы и горы. Следовательно, Холмогоры могли так и называться, без привлечения «чудской» терминологии.

Но таких оснований у нас нет именно потому, что во многих других селениях, названия которых оканчиваются на «горы» или «гора», гор и даже холмов нет в помине.

Откуда же взялось название «Холмогоры»?

Историки свидетельствуют, что первоначальное название этого важного торгового селения было не «Холмогоры», а «Колмогоры». Это имя впервые встречается в грамоте XIV века. До этого здесь, на месте нынешнего города, стояло небольшое селеньице, а рядом, на Ухтострове и на Мати-горах, жили новгородские посадники. Когда селение и два посада разрослись и соединились в одно целое, большой населенный пункт получил имя «Колмогор».

Слово колмо или колме по-фински значит «три», а несомненно именно это «счетное» слово и составляет первую половину названия города Холмогоры. Несомненно и то, что все здешние названия, оканчивающиеся на «горы» или «гора», являются в первой своей половине не русскими, а «чудскими» словами. Вторая же половина названий - это русский термин, широко распространенный на севере и означающий высокий берег или просто берег.

Удивляться такому понятию слова «гора» не приходится - ведь в русском языке гора не обязательно должна иметь многокилометровую высоту, и в старой русской песне «Стоит гора высокая» речь идет вовсе не о настоящей горе. В «Толковом словаре» В. И. Даля слово «гора» означает «общее название всякой земной возвышенности»: идти в гору - это просто подниматься вверх; предгорье, пригорье, нагорье, загорье - понятные слова по значению предлогов; «ехать горою» в понимании жителей северных областей значит ехать берегом, по сухопутью; горный берег на Волге - это высокий, правый берег, в отличие от левого, лугового, и т. п.

Вот сколько разных материалов - географических, исторических, этнографических, лингвистических - пришлось нам привлечь, чтобы объяснить название «Холмогоры», хотя оно кажется простым и достаточно откровенным.

Подобного рода откровенность есть и в названиях аула Учтобе и области Джетысу в Казахстане, города Чарджоу в Туркмении, селения Бешарык в Узбекистане и горы Бештау на Северном Кавказе. Установить происхождение этих топонимов не очень сложно, но для этого все же надо знать, как и в случае с Холмогорами, «счетные» слова, на сей раз не финские, а тюркские: «уч» - три, «беш» -пять, «джеты» - семь, и персидское «чор» или «чар» - четыре. И сразу станет понятно, что Учтобе означает «Три холма», Джетысу- «Семиречье», Чарджоу-«Четыре канала», Бешарык- «Пять каналов», а Бештау-«Пять гор». У подножия этой пятиглавой горы и раскинулся город-курорт Пятигорск.

ОТКРОВЕННЫЕ НАЗВАНИЯ

Неподалеку от Пятигорска стоят города-курорты с не менее откровенными названиями - Железноводск и Кисловодск, известные своими нарзанными источниками. Слово нарзан означает «богатырский», нарт - по-осетински «богатырь, силач». Пятигорск во времена Пушкина назывался Горячеводском, потому что первые здания курорта были построены у подножия гор, из которых били целебные родники горячей минеральной воды. Железноводск назван по источникам с «железистой» водой, а Кисловодск - по источникам с «кислой» водой. Название железнодорожной станции и города Минеральные Воды не требует объяснения, так же как и название городка Прохладного, расположенного к юго-востоку от Пятигорска, в местности, обильной холодными реками, текущими из ледников Кавказа, со снеговых вершин которого веет освежающий ветерок.

Владикавказ, (Верный Владикавказ носит сегодня иное имя - Орджоникидзе, столица Северной Осетии. Рядом с небольшой крепостцой-городком Верным и на месте самой крепостцы вырос огромный город-сад Алма-Ата, столица Казахстана.) , Грозный, Владивосток - имена городов-крепостей, поставленных царским правительством на завоеванных землях. Имена эти как бы говорят сами за себя: «Владей Кавказом», «Будь верным родине», «Стань грозным для врагов», «Владей Востоком». . .

И точно так же понятны нам прежние печальные названия многих белорусских селений: Голодное, Мохоеды, Бескоровичи... Немало таких названий было и у нищих русских деревенек. Н. А. Некрасов в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо» красочно выразил в географических названиях тогдашнюю жизнь русских крестьян

Подтянутой губернии,

Уезда Терпигорева,

Пустопорожней волости

Из смежных деревень -

Заплатова, Дырявина,

Разутова, Знобишина,

Горелова, Неелова,

Неурожайки тож...

Крестьяне бежали из голодных мест в надежде найти свое счастье на новых землях

Непоротой губернии,

Непотрошенной волости,

Избыткова села!

Переселенцы из Гореловок, Нееловок и Неурожаек оседали на просторах казахских степей и Западной Сибири, в таежной глуши и на берегах широких дальневосточных рек, у подножий среднеазиатских гор, на склонах зеленых сопок, откуда был виден Тихий океан. И всюду поднимались молодые селения с радостными названиями - Светлое, Многоудобное, Привольное, Веселое, Отрадное, Приятное…

Но жизнь на новых местах для большей части переселенцев оказывалась темной, нерадостной, кабальной. И здесь были всё те же кулаки, урядники и жандармы. Память о родной покинутой земле рождала новые для этих новых мест и старые в то же время названия, которые присваивались переселенцами поднимавшимся Полтавкам, Черниговкам, Белгородкам...

Населенные пункты с названиями русских городов можно найти во многих частях света, куда переселялись русские, украинцы и белорусы в поисках лучшей доли, какой они не могли найти в прежние времена на своей родине. И на другом краю земли - в Канаде и Соединенных Штатах - есть селения, названные именами наших городов. «В Соединенных Штатах можно насчитать целый десяток Петербургов. Москва есть в штате Огайо, есть и еще две Москвы в двух других штатах. Один из Петербургов имеет целую сотню тысяч жителей. Есть Одесса. Не беда, если возле Одессы нет не только Черного моря, но и вообще никакого моря. Помещается она в штате Техас. Какого это одессита забросило так далеко? Нашел ли он свое счастье, этого, конечно, уже никто не знает», - писали И. Ильф и Е. Петров в своей книге «Одноэтажная Америка».

В появлении всех этих названий на зарубежных картах нет ничего удивительного. Многие европейские и азиатские города имеют двойников в Новом Свете, как называли когда-то Американский материк. В тех же Соединенных Штатах, куда стекались люди со всех концов мира, есть Парижи и Лондоны, Шанхай и Бомбей, Неаполи и Флоренции, Варшавы и Женевы. По этим названиям нетрудно определить, кто были первопоселенцы этих новых городов - французы, итальянцы или поляки...

Откровенные географические названия обычно сами подсказывают, откуда они произошли. К ним относится большое число населенных пунктов, названных по тем богатствам, на которых эти селения стоят: на угольных ли залежах, на железных рудах, на марганцовых или медных месторождениях. .. Вряд ли нужно объяснять, почему один из городов острова Сахалин назван Углегорском, а города на Урале и в Донбассе носят имена Углеуральска или Углешах-тинска. Не требуют объяснений происхождения названия портового поселка Угольный на Чукотском побережье Берингова моря, городов Нефтегорска на Северном Кавказе, Марганца на Украине, Медногорска, Асбеста, Изумруда и Алмаза на Урале, городка Никель и станции Апатиты на Кольском полуострове, поселка Слюдянки на Байкале, станции Оловянной в Восточной Сибири…Немало географических названий связано с залежами глины, песка, камня, мела, мрамора, соли и других минералов или с местами их разработок - карьерами, каменоломнями, рудниками…

В каждом отдельном случае нужно внимательно проверять географическое название на месте и на месте же знакомиться с историей географического пункта. Ведь очень часто случается, что первоначальное его название, основанное на каких-то видимых доказательствах, впоследствии утрачивает эти доказательства; к примеру, город Могилев на Днепре, как говорит предание, был назван по курганам - могилам, - от которых сейчас не осталось и следа. А Могилев на Днестре или иначе Могилев-Подольский называется по фамилии молдавского господаря Могилы, в честь которого его зять, воевода Потоцкий, выстроил замок, назвав его Могилов. Впоследствии вокруг замка выросло селение, а затем и город, чье имя было изменено на Могилев, которому в отличие от белорусского Могилева добавили второе имя - Подольский (по долине Днестра).

Десятки населенных пунктов на севере нашей страны называются: Солигалич, Сольвычегодск, Соликамск, Сольцы и др. В этих пунктах существовали соляные варницы. Сейчас соль завозят в эти города из других мест - из Соль-Илецка, Баскунчака, Славянска и Артемовска (неподалеку от него находится и железнодорожная станция Соль).

В Луганской области на Украине есть небольшой город Золотое, а также крупный поселок городского типа Алмазная. Из странного согласования - город Золотое и поселок Алмазная- легко установить, что когда-то город был селом, а поселок - станцией. Но в селе и вокруг села Золотого и близ станции Алмазной не добывали ни алмазов, ни золота. Поэтому такие названия, если их не проверить на месте, могут лишь ввести людей в заблуждение.

Населенные места называются иногда не по имени минералов, а по его цвету. Так, в Донбассе есть станция Меловая и неподалеку от нее станция Белая близ села Белого, расположенного на реке Белой, в районе которой издавна разрабатывали светлые огнеупорные глины. Севернее этих мест, на берегах Северского Донца, сложенных из меловых пород, и еще дальше, за Харьковом, у Белгорода, до сих пор добывают мел, как и в Белогорье Воронежской области. Все эти и подобные им названия - Старобельск на Украине, Бе-логлинск и Белая Глина на Северном Кавказе - связаны с теми же залежами ископаемых, от которых произошло название реки Меловой и слободы Меловатки на реке Красной. А залежи песка и камня породили такие названия, как Песчаная, Пески, Каменка...

Подобного рода географические названия, связанные с углем, нефтью, солью, железом и другими ископаемыми, мы можем встретить на картах Средней Азии, Закавказья, Сибири, Севера и Дальнего Востока. Но, для того чтобы расшифровать их, надо знать другие языки. Ведь даже на родственном русскому украинском языке слово железо - «зализо», нефть - «нафта», соль - «силь», а уголь- «ву-гиль». Таким образом, понятное для туркмена имя города Небит-Даг, а для казаха - имя города Темир-Тау мы поймем только после того, как узнаем, что «небит» значит нефть, а «темир» - железо.

У города Гарм на реке Сурхоб есть немало двойников в Таджикской республике: на реке Вахш стоит городок Оби-гарм, в ущелье Гиссарских гор есть курорт Ходжа-Обигарм. В переводе с таджикского языка слово «гарм» значит горячий, соответствуя тюркскому «иссык». И все эти названия свидетельствуют, что в этих населенных пунктах бьют из-под земли горячие источники.

Название Калаи-Хумб (или Кала-и-Хум, как писали прежде) происходит от двух слов: кала - «крепость, укрепленный город» и хум - «горшок, чаша». Две огромные каменные чаши, по которым это селение получило свое название, сохранились доныне. По местному преданию, каменные чаши, сделанные из одного куска камня, созданы руками дэвов (духов) по велению Александра Македонского. Эту сказку распространяли здешние муллы (мусульманские священники). Но местные ремесленники объясняют происхождение каменных чаш более прозаически: они были сделаны лет двести пятьдесят назад по заказу приезжего из Западного Китая кустаря для разведения красок и окраски бумажных тканей (цветными тканями в свое время славился Дарваз). А горная река, на которой стоит Калаи-Хумб, называется Оби-Хум именно потому, что по течению этой реки некогда добывался камень для выделки хумов. Вообще же в Средней Азии хумы делались обычно из глины и затем обжигались.

Название города Душанбе, столицы Таджикистана, в переводе значит «Понедельник». Это не удивило меня, потому что до посещения таджикской столицы я несколько дней прожил в Джума-базаре на реке Зеравшан в Узбекистане и знал уже, что по пятницам (этот день - «джума» - у мусульман считается праздничным днем недели) здесь бывает большой базар. А в Душанбе такие же базарные дни были по понедельникам.

По дороге в Душанбе я побывал в городе Пенджикенте. Мне было известно, что пяндж значит «пять», а кенд - «город». Но почему такое имя дано этому небольшому пыльному городку? Неужели на его месте стояли некогда пять селений? Лишь много лет спустя, работая в Военно-историческом архиве, я увидел на старой карте Туркестанского генерал-губернаторства совсем иное название городка - «Пянджшамбе», и смысл его раскрылся сразу же: оно было сродни и Джумабазару и Душанбе. Душанбе означало второй день недели (шанбе - по-таджикски «неделя»), то есть понедельник, «Джума» - пятницу, а «Пянджшамбе» - пятый день недели, то есть четверг. И этот городок был не каким-то таинственным Пятиградьем, а просто-напросто в нем по четвергам происходили базары.

Такие же откровенные названия носят русский город Торжок, происхождение которого объясняется торговым значением этого населенного пункта, и Кузнецкий угольный бассейн, получивший свое имя от селения Кузнецк и прославившийся своими угольными богатствами - при советской власти здесь было найдено впятеро больше угля, чем в Донбассе. Первоначальное же название город получил от стоявшей на его месте Кузнецкой крепости, а сама крепость от кузнецов, работавших тут с давних времен.

Иногда «откровенность» названия скрывается за непонятным словом, давно уже вышедшим из употребления.

Все знают город Керчь, где находится один из крупнейших металлургических заводов нашей страны. На керченских рудах в древности работали местные кузнецы, от которых и пошло само название города. Древнее слово кырч или корч означало «кузнец», корчиница - «кузница», корчин мех - «кузнечный мех». Историки-лингвисты связывают слово «кырч» со словом «крица» (откуда пошел термин «кричное железо»), то есть «свежая глыба вываренного из чугуна железа, идущая под огромный кричный молот, для отжимки, проковки и обработки», как пишет В. И. Даль в своем «Толковом словаре русского языка».

Название селения Аргунова тоже профессионального характера. В основе его лежит слово «аргун». Аргунами же во Владимирской губернии называли плотников.

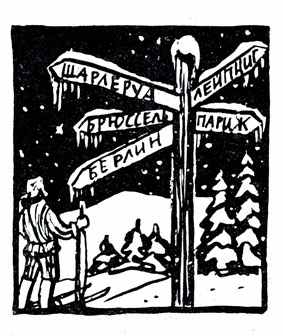

Среди топонимических задач попадаются иногда неожиданные и странные. С одной из них мне пришлось столкнуться на Урале и в Восточной Сибири, когда я узнал о существовании в этих краях населенных пунктов с удивительными названиями: Лейпциг, Париж, Варшава, Берлин, Бранденбург, Шарлеруа... Это было удивительно! В таежной глуши, в диких скалах, у подножия зеленых сопок - и вдруг Шарлеруа!.. Гораздо легче представить себе Воронеж или Конотоп где-нибудь в Канаде, в Аргентине или в Соединенных Штатах, потому что каждому понятно, что эти названия дали селениям русские люди, попавшие на чужбину. Но здесь, за Уралом, в Сибири, невзрачная деревенька носит имя Парижа, а село, в котором всего десятка два дворов, зовется Лейпцигом...

Сибирские села с названиями знаменитых городов

Местные историки давно уж решили эту «тайну». Все эти названия принесли с собою русские солдаты, соратники Суворова и Кутузова. Под их водительством они изгоняли захватчиков из пределов родины, бились под Лейпцигом, брали Берлин, победителями непобедимого Наполеона входили в Париж. ..Ив память о славе русского оружия давали они новым селениям имена столиц и городов, сдавшихся на милость победителей.

В дневниках тридцатилетней давности, которые я вел в дни первых моих путешествий по Средней Азии, сохранилась топонимическая история, записанная в Самарканде. Однажды мой знакомый корреспондент республиканской газеты «Кзыл Узбекистан» повез меня к своим родственникам в пригородный кишлак на какое-то семейное торжество.

Гости съехались со всех сторон. Среди гостей были две девушки в паранджах и чачванах. В то время значительная часть женщин еще ходила в серовато-голубых паранджах, похожих на глухой мешок, окутывавший фигуру женщины с головы до пят, а узкое треугольное отверстие для лица закрывал чачван - густая сетка, сплетенная из черного конского волоса.

Но безобразное одеяние все же не могло скрыть ни молодости, ни природного изящества этих девушек, одна из которых оказалась двоюродной сестрой моего приятеля.

- Откуда она? - поинтересовался я. - Здешняя или из Самарканда?

- Нет, из Парижа, - весело ответил приятель, - а подруга ее из Мадрида. Это недалеко от Парижа.

- Что за шутки! - готов был обидеться я. - Тебя же серьезно спрашивают!

Но ему и в голову не приходило шутить; он недоуменно взглянул на меня и воскликнул:

- Уй, какая история! Так ты про тот Париж подумал, да? И про Мадрид, который в Испании? Так это же наши кишлаки, понимаешь? Здесь, под Самаркандом.

- Ничего не понимаю! - искренне удивился я. - При чем тут Париж или Мадрид?

И тут мне рассказали, что под Самаркандом существовали не только Париж с Мадридом, но и Каир и Пекин, появившиеся более пяти веков назад, во времена завоевателя Тимура или Тамерлана, которому принадлежит крылатое выражение, что «населенная часть мира слишком мала для того, чтобы иметь двух царей». Тимур сделал все возможное для доказательства правоты своих слов: он захватил всю территорию нынешних Туркмении, Узбекистана, часть Казахстана, Афганистана, Закавказья, большую часть Индии, Персии, Сирии, огромные пространства до Волги и Дона. Он жег и грабил русские города, разрушал чужие столицы и украшал свою собственную - древний Самарканд.

В дни Тимура город этот, по свидетельствам современников, был одним из самых богатых и красивых городов мира. Со всех концов завоеванных земель свозились в Самарканд не только награбленные драгоценности, но и представители всех отраслей искусства и науки, которых воины Тамерлана захватывали в покоренных странах. При Тимуре Самарканд украсился великолепными зданиями дворцов, храмов, гробниц, духовных учебных заведений. И тогда же вокруг города выросли новые селения, которым были даны имена столиц Испании, Франции, Китая и Египта, то есть тех стран, куда еще не дотянулась рука завоевателя.

Вспомнив эту небезынтересную историю, я понял, что русские солдаты с большим правом называли свои поселки Дрезденами, Лейпцигами, Берлинами и Парижами - ведь они не только мечтали об этих городах, а входили в них как победители.

ИМЕННАЯ И ФАМИЛЬНАЯ ТОПОНИМИКА

Очень много географических названий, закрепленных за небольшими селениями, поселками, местечками, городками и некоторыми городами, произошли от имен и фамилий бывших владельцев тех мест, где возник тот или иной населенный пункт.

И в наши дни много крупных населенных пунктов носят имена их основателей - великих князей, царей, бояр, вельмож, либо тех лиц, в царствование которых рождались новые города. Правда, после революции количество таких названий заметно убавилось: на географических картах нашей родины заменено много названий городов, начиная с названия самого главного города дореволюционной России - Петербурга или Петрограда, как он стал называться в начале первой мировой войны и назывался так до конца января 1924 года. Нет на карте СССР ни Петергофа, ни Александрополя, ни Екатеринодара, ни Екатеринбурга, ни Елизаветграда, ни Романовска, ни Константинограда, ни многих других «царских» или «великокняжеских» названий населенных пунктов.

Их сменили новые имена, отразившие в себе огромные перемены, свершившиеся в нашей стране. Царская столица России стала городом Ленинградом. Именем Владимира Ильича Ульянова-Ленина был назван не только этот город, где под руководством создателя Коммунистической партии и Советского государства готовилась и свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Ульяновском был назван город Симбирск, где родился Владимир Ильич, городами его имени стали Ленинабад - бывший город Ходжент в Средней Азии, Ленинакан - бывший Александрополь в Армении, Лениногорск - бывший город Риддер на Алтае, в Северо-Восточном Казахстане, и еще много населенных пунктов получили славное ленинское имя.

Именами основоположников социализма были названы волжские населенные пункты: городом Марксом - бывший Екатериненштадт и городом Энгельсом - бывший Покровск. Именем руководителя крестьянского восстания Е. Пугачева назвали город Николаевск в Заволжье. Имя революционера С. Халтурина получил северный городок Орлов, а революционера И. Бабушкина - селения Лосиноостровское под Москвой и Мысовск на берегу озера Байкал.

В новых названиях городов увековечены имена соратников и учеников Ленина: всесоюзного старосты М. Калинина - города Калинин (бывшая Тверь) и Калининград (бывший Кенигсберг), первого председателя Центрального Исполнительного Комитета Я. Свердлова - города Свердловск на Урале (бывший Екатеринбург) и в Донбассе (бывший железнодорожный узел Должанская), С. Орджоникидзе - город Орджоникидзе (бывший Владикавказ), В. Куйбышева - город Куйбышев (бывшая Самара), именем Ф. Дзержинского названо несколько населенных пунктов - Романов на Украине, Растяпино под городом Горьким, Щербиновка в Донбассе, Кайданово в Белоруссии, а Днепродзержинском - бывшее Каменское на Днепре. Городом Днепропетровском назвали бывший губернский город Екатеринослав в честь первого председателя Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Г. Петровского. Имя старого большевика В. Ногина было дано подмосковному городу Богородску, имя А. Цюрупы - городу Алешки на Днепре. Память о С. Кирове хранят несколько городов: Киров - бывшая Вятка, Кировабад - бывшая Ганджа в Азербайджане, Кировакан - бывший Караклис в Армении, Кировоград - бывший Елизаветград на Украине, Кировск - бывший Хи-биногорск на Кольском полуострове. . .

В именных и фамильных топонимах нового времени отражена и русская наука: имя М. Ломоносова дано городу Ораниенбауму близ Финского залива, имя И. Мичурина - тамбовскому городу Козлову, имя академика С. Чаплыгина - городу Раненбургу в Липецкой области, именем академика Н. Жуковского назван новый город под Москвой, рядом со станцией Отдых, а имена президентов Академии наук СССР А. Карпинского и В. Комарова были даны соответственно городу Богословску на Урале и населенному - пункту Келомяки на Карельском перешейке.

Нашли отражение в топонимах и имена военных деятелей нашей родины: именем одного из героев Отечественной войны 1812 года П. Багратиона назван город Прёйсиш-Эйлау на Балтике, именем Н. Щорса назван город Сновск на Украине, имя М. Фрунзе носит столица Киргизии - бывший Пишпек, имя В. Чапаева присвоено нескольким населенным пунктам, и среди них - крупному селению Иващенково в Куйбышевской области. Имя генерала Советской Армии И. Черняховского закреплено за бывшим городом Инстербургом Калининградской области.

Имена писателей увековечены в названиях многих городов : именем А. Пушкина называют сегодня бывшее Царское Село, именем В. Белинского - город Чембар в Пензенской области, имя Лев Толстой носит городок Астапово под Тулой. Имя Т. Шевченко дано форту Александровскому на Каспийском море - он называется Форт-Шевченко. Имя А. Чехова присвоено городку Лопасня под Москвой и населенному пункту Нода на острове Сахалин. Городом Горьким стал Нижний Новгород. Имя Д. Фурманова закреплено за бывшим городком текстильщиков Середа в Ивановской области. Именем А. Серафимовича названа станица Усть-Медведицкая. Имя певца казахских степей Джамбула дано бывшему городу Аулие-Ата.

В некоторых случаях переименование города связано с местом рождения выдающегося гражданина нашей страны, в другом - с местом, где прошли его детство и юность, в третьем - с ареной его общественной или научной деятельности. . .

Переименована, конечно, только небольшая часть населенных пунктов Советского Союза. На карте осталось немало городов, носящих имена бывших владык и могущественных правителей удельных княжеств древней Руси: Ярославль, Владимир, Львов, Дмитров, Льгов...

Основание города Ярославля относят к началу XI века и связывают с именем великого князя Ярослава Первого, а имя города Владимира на Клязьме, одного из древнейших русских городов, ведут от князя Владимира Первого. Город Львов, по преданию, построен в первой половине XIII века галицким князем Даниилом Романовичем и назван в честь его старшего сына Льва, а по другому сказанию, был основан самим Львом Данииловичем. Основание города Дмитрова под Москвой приписывается великому князю Юрию Долгорукому, велевшему заложить город на том самом месте, где его застало известие о рождении сына Дмитрия, впоследствии носившего имя великого князя Всеволода Третьего.

Сложнее происхождение названия города Льгов. По преданию, город был заложен князем Олегом, которого когда-то называли «вещим», то есть умным, мудрым, умеющим предвидеть будущее. Во время монгольского нашествия, как говорят сказания, город был разрушен, а много веков спустя на месте Олегова городища возникло селение Ольгово, ставшее затем городом Ольговом или просто Льговом.

Город Петрозаводск, столица Карельской АССР, вырос у железоделательных заводов, основанных Петром Первым. Сохранилось и название бывшей крепости Иван-города, поднявшейся напротив города Нарвы в XV веке, в год открытия Америки. Сейчас Нарва входит в состав Эстонской ССР, а границей между Эстонией и РСФСР служит река Нарва, по которой город и получил свое название. Крепость же была названа по имени великого князя Ивана Третьего, собирателя Руси. В свое время населенных пунктов с таким же названием «Иван-город» было очень много, но еще до революции один Иван-город, на западе нынешней Велико-луцкой области, переименовали в Себеж - по названию Се-бежского озера, на полуострове которого возник этот город, а другой Иван-город, переименованный впоследствии в Свияжск, стоял на высоком холме, круто спускавшемся в долину реки Свияги, впадающей в Волгу неподалеку от Казани. Оба были названы по имени царя Ивана IV - Грозного. Иван-городом называются также два населенных пункта на Украине: первый - между Уманью и Гайсином, а второй - в центре треугольника, составляемого Нежиным, Конотопом и Прилуками. К русским царям эти названия не имеют отношения.

Нарва напротив Иван-города

Но «царских», «великокняжеских» или «княжеских» названий все же было гораздо меньше, нежели «боярских», «помещичьих», «монастырских», «военных», «купеческих» - таких, как города Ковров, Скадовск, Каховка, станция Иловайская в Донбассе, Перловка под Москвой, город Гурьев на Каспийском море…

Город Ковров на реке Клязьме во Владимирской области вырос на месте деревни Епифановки, по преданию, основанной в XII веке зверопромышленником Епифаном. В XVI веке здесь уже было большое село Рождественское, принадлежавшее князьям Ковровым, по фамилии которых и был назван город.

Черноморский город Скадовск получил свое название по фамилии помещиков Скадовских, на землях которых он и был основан, так же как и Каховка, выросшая на земле обширного поместья дворян Каховских.

Станция Иловайская и поселок того же имени на железной дороге из Донбасса в Таганрог и Ростов-на-Дону, преобразованный сейчас в город Иловайск, получили свое название по фамилии крупного помещика Иловайского. Ему принадлежали большие площади плодородных земель, в том числе и тех, на которых возникли селение и станция.

Дачная станция Перловка под Москвой на Северной железной дороге была названа по фамилии известного владельца чаеразвесочных фабрик Перлова, имение которого находилось на месте нынешнего дачного поселка.

Город Гурьев в устье реки Урал (Яик) назван по имени одного из первых каспийских рыбопромышленников Михаила Гурьева, который в начале XVIII века вместе со своими сыновьями построил здесь деревянный острог на Яике или Яицкий городок (Не путайте этот Яицкий городок с другим большим населенным пунктом того же названия, который с 1775 года стал именоваться Уральском.

) Много географических названий рождены именами первооткрывателей - путешественников, ученых, землепроходцев и мореплавателей. Такие названия, как вы уже знаете, с большими трудностями появлялись на географической карте, и только всемирное признание заслуг этих людей заставляло царское правительство уделять им какое-то внимание. Но чаще всего географическое название внедрялось в жизнь против воли и желания царских чиновников, а затем уже, как прочно вошедшее в обиход, появлялось на картах.

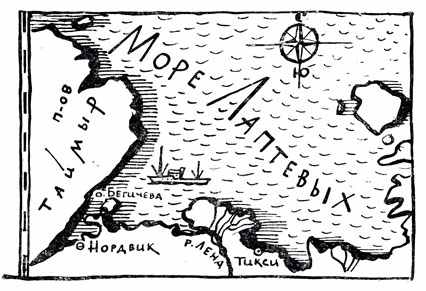

Такие именные названия мы встретим в районах Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока: самый северный мыс Азиатского материка называется мысом Челюскина, самая восточная оконечность Азии - мысом Дежнева, пролив между Новой Землей и полуостровом Таймыр носит имя Бориса Вилькицкого, острова в Карском море названы именами полярных исследователей Шокальского, Сибирякова, Неупокоева, Исаченко, Воронина…

Среди морей, названных именами известных географов Баренца и Беринга, появилось на географических картах море Лаптевых, которого не существовало на старых, дореволюционных картах. Оно было названо в честь замечательных исследователей Арктики Харитона Прокофьевича и Дмитрия Яковлевича Лаптевых, принимавших участие в Великой Северной экспедиции XVIII века. Именем Дмитрия Лаптева назван и пролив, соединяющий море Лаптевых с Восточно-Сибирским морем, а берегом Харитона Лаптева назвали северо-западное побережье Таймырского полуострова - от Пясинского залива до залива Таймырского.

Географические объекты, названнык в честь Лаптевых

Не существовало до революции и таких названий городов, как Махачкала, Демидов, Тутаев.

Махачкала, столица Дагестана, в недавнем прошлом называлась Порт-Петровском. Порт этот вырос на месте укрепления, где некогда, по преданию, стоял лагерь Петра Первого. Нынешнее название свое город получил по имени Махача (Магомеда) Дахадаева, одного из организаторов борьбы за советскую власть в Дагестане, героя гражданской войны, погибшего осенью 1918 года.

Районный центр Смоленской области город Демидов до 1918 года назывался Поречьем. Его переименовали по решению местных властей в честь Я. Е. Демидова, секретаря уездного комитета партии, зверски убитого контрреволюционерами осенью 1918 года. Когда жители города решили увековечить имя Демидова, закрепив его за городом, для переименования не требовалось утверждения центральных правительственных органов - новое название и без этого утверждения прочно закрепилось за бывшим Поречьем.

Точно так же появился на карте Ярославской области город Тутаев. Прежде он назывался Романовом-Борисоглебском. Новое имя было дано городу в конце 1918 года местными властями в память о красноармейце И. П. Тутаеве, павшем смертью храбрых при подавлении белогвардейского мятежа в Ярославле.

Одно из дальневосточных селений близ города Хабаровска называется Волочаевкой. Это о нем поется в песне:

И останутся, как сказка,

Как манящие огни,

Штурмовые ночи Спасска,

Волочаевские дни...

Населенных пунктов с названием Спасск, Спасское, Спас-Деминское, Спас-Тешилово, Спас-Угол, Спас-Городище в дореволюционной России было очень много. Почти все эти названия связаны с именами церквей или соборов святого Спаса или иначе - Спасителя. Одних лишь монастырей с таким «святым» термином насчитывалось, по данным энциклопедии Брокгауза и Ефрона, сорок. А Волочаевка была одна.

Такие «простые» названия очень трудно объяснить, особенно, когда прошло много времени с тех пор, как возникло селение. Но в случае с названием «Волочаевка» нам, как говорится, повезло: во-первых, со дня рождения Волочаевки прошло немногим более полувека и, во-вторых, что самое главное, остались еще живые свидетели, на глазах которых создавалось это селение.

О происхождении названия селения Волочаевка успел рассказать П. М. Волочаев, сын Макара Семеновича Воло-чаева, который в 1908 году вместе со своими земляками из кубанской станицы Ивановской, гонимых безземельем и нуждой, двинулся на «край света», как тогда называли Дальний Восток.

Тридцать пять семейств, приехавших сюда под началом Макара Волочаева, поставили свои избы у подножия сопки и начали новую жизнь. И только после того, как вырос поселок, они задумались над тем, как его назвать.

Царские чиновники предложили дать поселку имя генерал-губернатора, но переселенцы отказались от такой чести, решив на сельском сходе назвать селение по фамилии своего вожака - Волочаева. И чиновникам пришлось согласиться с волей народа.

В этом коротком рассказе промелькнуло название кубанской станицы Ивановской. Ивановских, Ивановок, Ивановичей в нашей стране не один десяток. Такое же множество селений есть с названиями Александровка, Алексеевка, Борисовка, Васильевка, Владимировка, Григорьевка, Дмитриевка, Екатериновка, Захаровка, Ильинка, Кузьминка, Лавровка, Марковка, Николаевка... Впрочем, тут можно пройти по всему алфавиту - до Юрьевок и Яковлевок.

Некоторые из этих названий пошли от имени первопоселенца, другие - по фамилии владельца земли, на которой выросло селение, третьи - по имени христианского святого… А может быть еще и четвертый, и пятый, и шестой путь, по которому приходит на карту географическое название.

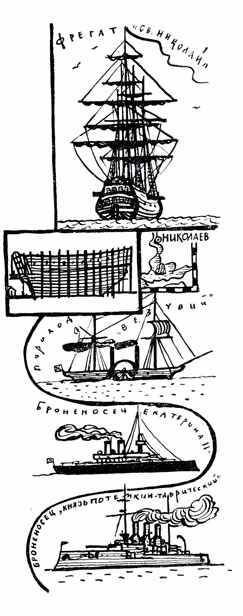

Портовый город Николаев, расположенный на восточном берегу Южно-Бугского лимана, был основан князем Потемкиным в 1784 году как военное укрепление на Черном море.

Позже рядом с крепостью начал расти поселок кораблестроителей, создателей нашего Черноморского флота. Этот населенный пункт входил в состав шести «адмиралтейских поселений» Херсонской губернии. Здесь создавался не только флот, но и кадры флотоводцев: в городе Николаеве были открыты мореходные юнкерские классы, техническое портовое училище для шкиперов, машинистов и кочегаров, мореходное училище...

На верфях Николаева были построены корабли Сенявина и Нахимова, севастопольская эскадра, первый русский колесный пароход «Везувий», первый русский броненосец «Екатерина II» и знаменитый «Князь Потемкин-Таврический», поднявший красное знамя восстания в первую русскую революцию.

Но самым первым кораблем, построенным в этом городе, был огромный по тому времени многопушечный фрегат. Его наименовали «Святым Николаем», считавшимся покровителем моряков. В день окончания постройки фрегата Екатерина Вторая подписала указ об основании нового города.

Корабли на верфях города Николаева

Этот город должен был получить название по имени первого корабля, спущенного на воду с первой верфи. Так родилось еще одно из сотен географических названий, происшедших от имени «Николай» или от фамилии «Николаев».

Однако ни одно именное или фамильное название населенных пунктов по своей «массовости» не может соревноваться с географическими названиями, в состав которых входит слово «красный».

КРАСНЫЕ ГОРОДА, СЕЛА, ДЕРЕВНИ...

Многие из читателей будут удивлены, узнав, что географических пунктов с эпитетом «красный» у нас в стране не сотни, а тысячи... Кое-кто тут же вспомнит о том, что Царевокок-шайск, к примеру, сразу же после революции переназвали Краснокок-шайском, Екатерино-дар - Краснодаром, Кон-стантиноград - Красно-градом, Романовск на Кавказе - Красной Поляной, и пр.

Красный цвет - символ революции. Под красным знаменем боролись за свои права рабочие, красные флаги приносили они на запретные маевки, которые разгонялись полицией.

Красные знамена реяли над баррикадами 1905 года, красные лоскуты, привязанные к штыкам, поднимались над окопами в конце первой мировой войны, море красных знамен бушевало на площадях и улицах с первых же дней революции.

Красное знамя с золотым знаком серпа и молота стало государственным флагом первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян.

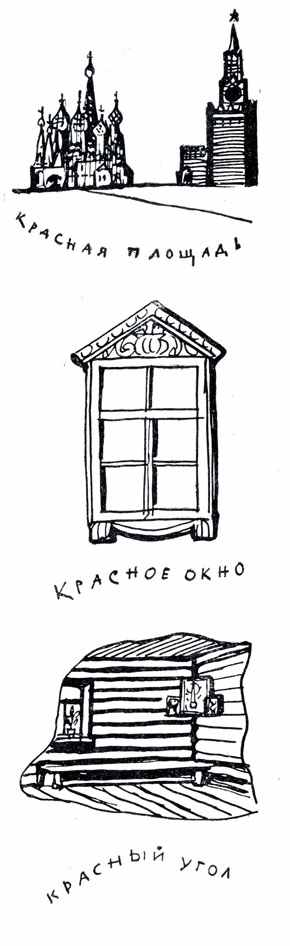

Но красный цвет широко бытовал в русском языке и в дореволюционной топонимии, потому что слово «красный» означало не только цвет, но и красоту. Отсюда же родилось и слово «прекрасный».

Красная площадь была названа так именно за свою красоту. Здесь красовался чудесный Кремль с зубчатыми стенами и высокими башнями, не похожими друг на друга, сказочный по красоте собор Василия Блаженного с его многоцветными куполами.

А сколько различных понятий связано было со словом «красный»: красная девица, красный молодец, краснобай, красная изба, красное окно, красный стол, красная лавка, красный лес, красный зверь, красная рыба...

Первые три выражения не требуют комментариев, а красной избой, как свидетельствует В. И. Даль, называлась в старой России «чистая, белая, то есть с трубой, с изразчатой печью (вспомните о том, что в старину крестьянские избы топились по-черному, без печи. - И. С.) и красными косящатыми (а не волоковыми, через которые выволакивался дым. - И. С.) окнами и рамами. Такая изба служила крестьянам для приема гостей...»

Красной лавкой называлась деревянная лавка, стоявшая в самом светлом месте избы, под красным окном - большим окном, прорубленным в стене, выходящей на юг, на красное солнышко; в красном, почетном углу избы хозяева усаживали самых почтенных и уважаемых гостей. Красным же столом называлось угощение у родителей жениха, либо вечером после совершения брака, либо на следующий день.

Красным лесом называли хвойный лес, в отличие от лиственного леса. Красный зверь с ценным мехом - это медведь, волк, лиса, рысь,--зверье, из шкур которых шили шубы и другую, зимнюю одежду. Красной рыбой считалась лучшая рыба - осетр, шип и севрюга, в отличие от черной, костистой рыбы; красную рыбу подавали к царскому столу. Простой народ довольствовался рыбкой попроще.

Как видите, эпитет «красный» широко употреблялся в русском быту.

Применение эпитета 'красный' в русском быту

Столь же широко отражен он и в дореволюционной топонимии.

В почтово-телеграфном реестре, которым пользовались работники связи до Октября 1917 года, названия со словом «красный» занимают много страниц: Красные села, Красные слободы, Красные поляны, Красные станицы, Красные холмы, Красные горки, города Красный, Красностав, Краснополь, Краснослободск, Красноборск, Красноводск, Красногорск, Красноярск… В любой губернии можно было найти населенные пункты с эпитетом «красный». Поэтому, расшифровывая географическое название с таким эпитетом, не торопитесь объяснять его происхождение.

Путешествуя по Южному Уралу, я попал как-то в город Красноуфимск на реке Уфе и, убежденный в том, что такое название города появилось после Октября, поинтересовался, какое же имя было у него прежде.

Помню, как мне пришлось краснеть, выслушивая объяснение, что город действительно однажды менял свое имя, только это случилось давно, еще во времена Пугачева: до этого он назывался Красноуфимской крепостью, а потом стал городом Красноуфимском.

Но такие названия населенных пунктов, как Красная Звезда, Красноармейск, Красногвардейск, Красное Знамя, Краснофлотск, Красный Октябрь, Красный Профинтерн, Красный Маяк, могли появиться, конечно, только после Великой Октябрьской социалистической революции.

Очень много географических пунктов с эпитетом «красный» носят совершенно одинаковые названия. Населенные пункты с именем «Красный Октябрь» есть во Владимирской, Карагандинской, Курганской областях, в Ставропольском крае и в других местах.

Населенные пункты с названием «Красное» мы встретим в Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Кировской, Смоленской и других областях.

«Красный» - по-украински червонный: Червонная Каменка, Червонная Земля, Червоноград, Червоноармейск, Червоное... Но на Украине есть и «красные» населенные пункты, которых еще больше, чем «Червонных».

В республиках, где говорят на тюркских языках, Кызыл-кенд, Кызыл-Аскер, Кызыл-Кишлак, Кзыл-Аул означают в переводе Красноград, Красноармейск или, точнее, Красно-солдатск, Красносельск, Красная Деревня и пр. Названия с тем же термином встречаются и в глубине Сибири - гора Кызыл-Тайга и поселок Кызыл-Маны на Алтае, а в центре Азиатского материка - река Кызыл-Хем и главный город Автономной Социалистической Советской Тувинской республики - Кызыл.

Тувинцы, так же как якуты и хакасы, говорят на языках тюркской группы, а рядом с Тувой у народов, говорящих на монгольских языках, «красный» - улан: столица Бурятии Улан-Удэ значит «Красный (город) на (реке) Удэ». Отсюда и названия многих населенных пунктов в соседней с нами Монгольской Народной Республике. Самый большой город Монголии, ее столица, называется Улан-Батор, что значит «Красный Богатырь».

У любого из народов, населяющих СССР, есть топонимы, включающие в себя понятие «красный», но у армян, грузин, молдаван, литовцев, латышей, эстонцев, карелов, ненцев, эвенков это понятие выражается по-своему, и при расшифровке топонима нужно, разумеется, знать, как пишется и произносится этот термин на том или ином языке.

Термин «красный» в географическом названии может обозначать не только красоту или цвет. Названия города Красноборска на Северной Двине, Красных Боров под Ленинградом и в Татарии связаны уже не с красотой или цветом, а с определенной породой деревьев. Город Красноводск в Туркмении, на восточном берегу Каспийского моря, в Красноводском заливе, получил свое имя, так же как и залив, вовсе не «от красноватого цвета воды», как сообщали дореволюционные энциклопедии, а от цвета скал, окружающих залив. В тихую, безветренную погоду на закате солнца эти скалы, отраженные в воде залива, кажутся особенно красными.

Многие Красные Холмы и Красные Яры названы так не за красоту местоположения, как город Красноярск на Енисее, живописно раскинувшийся на высоком полуострове, а именно за цвет холмов и яров. Селения с названием «Красный Яр» в «Атласе СССР» встречаются семнадцать раз. Некоторые из этих яров носят «красные» названия потому, что они расположены у обнажений красной глины, красноватого цвета камней или песка. Яром обычно называется обрыв, крутые склоны глубоких оврагов, обрушившихся берегов реки или озера. Слово это тюркского происхождения. У туркмен оно произносится, как и у киргизов, «джар», у казахов - «жар», у татар - «яр», откуда оно и вошло в русский язык. Названия с этим термином довольно часто встречаются на карте СССР: поселок Крутоярский на Урале, селение Крутояровка на Украине, что соответствует по значению и смыслу названиям селений Крутой Лог в Пермской области или Круча на правобережье Волги, близ Саратова.

Лучше всего смысл таких названий, а также их происхождение определять на месте. Но и тут нужно всегда помнить, что внешние признаки, по которым было дано «красное» имя, могли со временем скрыться под городскими строениями, под асфальтом или булыжником мостовых и площадей, под садами и парками. Даже сам яр - обрыв, круча - может сгинуть без следа после засыпки этого яра и нивелли-ровки местности.

В этих случаях чрезвычайно ценны свидетельства старожилов, изустные предания о недавнем или давнем прошлом, если не сохранились официальные документы, карты, планы и записки старых краеведов. Такие свидетельства, к которым, конечно, нужно относиться с большой осторожностью, особенно важны в малонаселенных областях и краях, где выросли новые города и поселки вокруг новых водохранилищ и новых промышленных комбинатов, в районах освоения «новых земель».

ПРАВО ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ

В наши дни на географической карте Советского Союза почти уже нет белых пятен. Правда, безымянных географических пунктов и сегодня существует множество, но это в прямом смысле слова безымянные названия: речка Безымянка - таких речек много, озеро Безымянное - их тоже немало, село или деревня Безымянная.

Один из топографов, старый геодезист, объяснял мне: «Ведь откуда пошли все эти безымянные имена? От усталости. Прошагаешь за день километров пятьдесят, так никакой фантазии в голове не останется. Наносишь, значит, местность на карту, течет по этой местности неказистая речушка. Вода у нее с привонью, потому что речка эта из болота начало берет. Спрашиваешь: «Как речка называется?» - «А никак, - говорят. - Стоит ли ее как-то называть, коли она такая никудышная». - «Ну, а селение? Есть у него имя какое-нибудь?» - «Да никакого нету». Иной, конечно, с усталости да со зла назовет деревушку Плёвой, а речку, скажем, Вонючей или Никудышной. А многие, чтоб жителей не обижать, запишут: речка Безымянка, селение Безымянное. Думаешь, поживут люди немножко, ну и дадут какое-нибудь название. АН глядишь, полсотни лет минуло, а безымянные наши имена как присохли, так и держатся, не оторвешь. И ходят они из карты в карту».

До последнего времени привольным краем для любителей открытий была Арктика с ее островками, не то что не названными, а даже не нанесенными на карту. Но за последние четверть века Арктика облетана и осмотрена досконально, и сотни островков получили свои названия.

Немало открытий сделано за последние тридцать лет в горах Памира и Тянь-Шаня. Одной из горных вершин Южного Памира дал «свое» название писатель П. Лукницкий. Принимая участие в комплексной памирской экспедиции, он первым заметил высокий ледяной пик, еще не нанесенный на карту, и предложил назвать его именем Владимира Маяковского. Предложение это было поддержано членами экспедиции, и на границе с Афганистаном и Индией появилось новое географическое название, связанное с именем замечательного советского поэта. Высота этого пика 6500 метров.

А к востоку от пика Маяковского экспедиция нанесла на карту еще два новооткрытых пика: пик Энгельса-6800метров и пик Карла Маркса - 7000 метров.

В канун Великой Отечественной войны участники одной из высокогорных экспедиций обнаружили неизвестную вершину неподалеку от Хан-Тенгри. Даже на глаз она казалась значительно выше Властелина Небес.

Но определить истинную высоту вершины исследователям не удалось: у них не было ни точных геодезических инструментов, ни времени для подготовительных работ. Кроме того, крутую вершину пика скрывал ряд окружавших его хребтов. Вот почему пик так долго оставался неизвестным.

Летом 1943 года одна из экспедиций установила точное положение загадочного пика - его вершина достигала 7439 метров над уровнем океана.

Именно эта вершина, как выяснили ученые, и являлась высочайшей точкой Тянь-Шаньского массива, центром горного узла, откуда растекаются могучие ледники и куда сходятся хребты и основные снежные цепи Тянь-Шаня.

Новый пик назвали пиком Победы.

Название это было символом надежды на конечную победу над фашистами, поднявшими оружие против народов нашей страны. Но в имени этого пика отразились также упорство и настойчивость советских людей, преодолевавших неимоверные трудности и на фронтах и в тылу.

Ученые, посланные партией коммунистов на покорение заоблачных высот, открывали не только пики. Они открыли множество месторождений полезных ископаемых, разрушив старую теорию о нищете недр Памира и Тянь-Шаня. Они открыли новые дороги на высочайшее в мире горное плато. И через весь Памир протянулась автомобильная трасса - из Ферганской долины в Хорог. В канун Великой Отечественной войны эта трасса была продолжена от Хорога до Душанбе. На Тянь-Шане и на Памире возникло немало предприятий - рудников и шахт. На горных реках были построены гидроэлектростанции. А подле них выросли новые рабочие поселки, новые города.

И если вам захочется узнать, как изменился облик этого недавно еще глухого горного края, то сравните две географические карты: дореволюционную, покрытую белыми пятнами и редкими точками крохотных горных селений, и нынешнюю карту Советского Памира.

Для меня же самой убедительной картиной происшедших перемен было сравнение двух дорог из Гарма в Кала-и-Хумб. Тридцать лет назад мы осилили этот путь за двадцать два утомительнейших дня, а в канун войны, когда летом 1940 года в удивительно короткий срок - за сто один день! - построили шоссе от столицы республики до Хорога, я проделал впятеро более длинный путь за несколько часов.

Таких перемен в любом районе Советского Союза очень много, и все они обязательно сопровождаются появлением десятков и сотен новых географических названий. Но попутно с открытиями и появлением новых названий происходят и обратные процессы, то есть «закрытия» топонимов. С этими «закрытиями» я познакомился еще в школьные годы, когда вместе с товарищами, молодыми краеведами, совершал пригородные экскурсии. Объезжая на велосипедах наш район, мы внимательно присматривались ко всем нанесенным на карте знакам. На географических картах крупного масштаба мы не замечали никаких изменений на местности - все оставалось на своих местах, но детальные карты, особенно трехверстки, все время приходилось уточнять, то есть «закрывать» или «открывать» мелкие географические объекты.

В Донецком бассейне близ реки Кальмиус и на берегах Нижней Крынки мы обнаружили, что в одном месте исчез рукав реки и образовалась заводь, похожая на озерко, в другом месте не нашли значительного холма высотою более двадцати метров - он просто-напросто исчез, в третьем пропал хуторок с ветряной мельницей, а в четвертом «открыли» новый поселок, рядом с не нанесенной еще на карту шахтой... «Закрытий», надо признаться, у нас было больше, чем «открытий».

Происходило это потому, что карта, по которой мы сверяли местность, была сделана за двадцать пять - тридцать лет до наших «путешествий». За это время исчез курган, потому что через него прошла ветка железной дороги. Железная дорога стерла с лица земли и маленький хуторок с ветряной мельницей, на месте которых вырос полустанок-разъезд, обмелела речушка и произошло еще много других изменений.

Ю. К. Ефремов в своей книге «Курильское ожерелье» пишет: «Нам еще много осталось открывать... Если вы имеете подробную карту новейшей съемки и обнаруживаете, что она неточна, что на ней пропущен хребет, ледник, озеро, и если вы к тому же знаете, что ни один из прежних исследователей никогда этого хребта, ледника или озера не описывал, - значит, они принадлежат вам, как ваши, пусть маленькие, пусть скромные географические открытия.

Мне с юности была знакома сладость «малых открытий». В заповедных, диких углах Западного Кавказа, путешествуя с очень подробной картой, мы, группа студентов, обнаружили целое созвездие не нанесенных на карту лазурных горных озер…Там же нам пришлось повернуть (разумеется, на карте) верховья большой реки из кубанского бассейна в черноморский и передвинуть на несколько километров Главный Кавказский хребет, вершины которого в этих местах превышают три тысячи метров. Такие исправления карты мы любили называть «крупными земляными работами».

Увлекаясь, мы немножко преувеличивали значение своих «открытий». Но какая это была радость - иметь свои собственные, нами открытые и названные озера: Синеокое, Удивленное, Ацетукское, свои ледники, свои пики, неизвестные даже местным проводникам и охотникам!»

И вот, попав на Курильские острова сразу же после окончания Великой Отечественной войны, Ю. К. Ефремов стал заниматься уточнением японских карт. Они проверялись по данным аэрофотосъемок, проведенных советскими летчиками. Фотоснимок с самолета - это самый правдивый документ. Топограф, составляя карту, мог ошибиться, нанести какую-нибудь точку на местности чуть правее или чуть левее, исказив истинное положение того или иного географического объекта: причиной этому могла быть и усталость - работа топографа нелегка, и недобросовестность - кто и когда еще проверит его работу? А чаще всего топографу просто-напросто не хотелось забираться в глушь, дебри, болота. И он фантазировал, наносил на карту всякую отсебятину. Но фотоснимок тут же разоблачал нечестную работу топографа или невольные его ошибки.

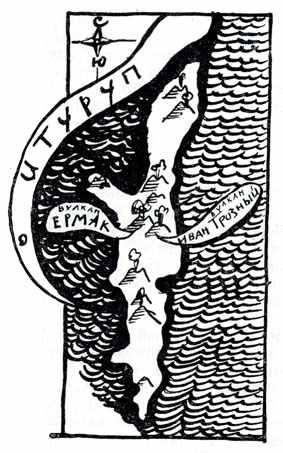

Так и на Итурупе, корректируя карту острова по аэрофотосъемкам, наши ученые обнаружили, что японские топографы «прозевали» и не нанесли на карту вулкан, стоящий рядом с другим вулканом, который советские люди уже назвали именем Ивана Грозного.

Как же назвать новый, только что найденный вулкан? По праву первооткрывателей они могли дать ему любое имя... И у них возникла такая мысль: рядом с новым вулканом дымится Иван Грозный. Отсюда, с далеких Курильских островов, особенно ясно видны великие заслуги этого человека, начавшего когда-то раздвигать пределы России за Уральские горы. Отсюда, с Тихого океана, еще виднее величие начатого им дела: от походов Ермака до присоединения Курильской гряды. И советские географы решили увековечить рядом с Иваном Грозным и Ермака. По соседству стояли эти имена в истории - рядом будут стоять они и на географической карте.

Названия вулканов

Так был открыт вулкан Ермак на самом краю советской земли. Немало таких открытий - с помощью самолета и фотоаппарата - сделано современными географами во всех труднодоступных уголках нашей планеты.

«Мы не присваиваем себе всей полноты этой находки, - пишет Ю. К. Ефремов. - Истинным первооткрывателем был, конечно, безвестный советский летчик, совершавший далеко не безопасные полеты над дымящимися пастями курильских кратеров. Быть может, не он первый видел эти горы с самолета, но он первый увековечил наш вулкан, запечатлел его искусным снимком, а мы только истолковали результаты его труда».