Тайна географических названий

| Вид материала | Книга |

СодержаниеИмена в горах Имена на равнинах |

- Национальный файл географических названий России, 123.83kb.

- Тема: «Этимологический и словообразовательный анализ географических названий Подольского, 207.43kb.

- «Нанесение маршрутов путешествий Магеллана и Колумба, названий материков и океановэ, 64.21kb.

- Словарь географических названий янао, 103.24kb.

- Мировая энергетика, 553.25kb.

- «Методика изучения и толкования географических названий Владимирской области или топонимия, 2288.15kb.

- Сперва я выписал все имена собственные (кроме географических названий), которые смог, 440.34kb.

- Статья «Коммерческая тайна компании» Вопрос : «Что такое коммерческая тайна?» Ответ, 124.15kb.

- Арсланов Л. Ш. Из истории формирования топонимической системы Елабужского района, 138.4kb.

- Легенды Южного Урала. Составила её Кириллова Ирина Александровна, вышла книга, 146.33kb.

Река Дон... Река Чу... Река Ока...

Объяснить происхождение этих географических названий не очень сложно: река Река, река Река, река Река…

Однако такой перевод хоть и не совсем бессмыслен, но все же смешон.

Все знают также, что бург - это «город».

А что такое город Петербург? Давайте переведем по-русски: «город Петра город».

Так по-русски не говорят.

Ну а город Новгород? Разве не то же самое? Разве это не похоже на реку Реку или город Петра город?

Таких названий, похожих на цепочки, составленные из одинаковых звеньев, на географической карте нашей родины великое множество.

Но мы привыкли к ним, нас они ничуть не удивляют и не режут слуха. В большей части таких названий прямых повторений нет, и к тому же они разнообразятся тем, что одно из звеньев, как правило, имеет особую определительную окраску - предметную, цветовую, именную.

Город Ленинабад, город Кировкенд, город Ташкент, город Шахристан, город Крустпилс, город Махачкала, город Мелитополь, город Сыктывкар - все эти названия звучат совершенно естественно, и никто не будет переводить на русский язык географические определения абад, кенд, кент, шахр, пиле, поль, кала или кар. Все они означают одно и то же: «город».

Таковы и названия гор: Карадаг в Крыму, гора Актау к западу от Бухары, горы Танну-Ола в Красноярском крае, гора Бабайтаг к востоку от Ташкента, горы Тянь-Шань на Памире, горы Алатоо на границе Киргизии и Казахстана. Даг, тау, ола, таг, шань, тоо означают одно и то же: «гора».

Названия островов Кокарал на Аральском море, Кара-ада на Каспии близ Кара-Богаз-гола, Эзель на Балтике, Сур-сари в Финском заливе, Парамушир в Курильской гряде созданы по тому же самому принципу: арал, ада, эзелъ, сари, мушир - по-русски «остров».

И вряд ли есть необходимость переводить на русский язык с казахского название острова Кокарал - остров Зеленый остров, или с туркменского Кара-ада - остров Черный остров, или с узбекского название горы Актау - гора Белая гора, или с киргизского Алатоо - горы Пестрые горы, или с азербайджанского название города Кировабад - город Кирова город...

Но взгляните на северо-западную часть карты Советского Союза, на республику Карелию и Кольский полуостров: озеро Колозеро, озеро Топозеро, озеро Выгозеро, озеро Пяозе-ро, озеро Тикшозеро...

Рядом с этими озерами-озерами синеют на карте озеро Янисьярви, озеро Суоярви, озеро Вудьявр, озеро Чудьявр. Ярви и явр тоже означают по-русски «озеро». Но до этих названий не успела добраться рука безвестного переводчика, который занимался явно ненужной и бессмысленной работой по указанию царских чиновников-русификаторов, подавлявших национальную культуру и насильно насаждавших русский язык.

Нетрудно представить, как выглядела бы наша географическая карта, если бы русификаторам удалось провести свою работу до конца.

Что такое в переводе на русский язык река Обва? Это же и есть река Река-река. Что означает название горы Дагтау? Это гора Гора-гора. А название озера Норкуль? Это озеро Озеро-озеро.

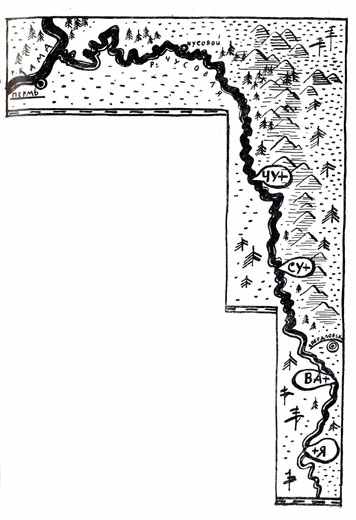

А если мы переведем по-русски название реки Чусовая, то получится «река Река-река-река».

Откуда же могло появиться такое название?

Представим себе, что какой-то народ назвал в незапамятные времена безымянный водный поток именем Чу, то есть дал ему имя воды или реки.

Спустя века в этот край пришел народ родственного языка, в котором река обозначалась несколько иным словом - су, и название водного потока стало более длинным- «Чусу», то есть Чу-река.

Много воды протекло в русле этой реки, пока пришел на ее берега другой народ, уже не с востока или с юга, а с запада. В языке этого народа река обозначалась словом ва - так родилось новое название «Чусува», то есть Чусу-река.

Появление названия реки Чусува

А потом на реку с именем «Чусува» пришли русские, называвшие свои реки Белая, Красивая, Великая... И по законам своего языка они добавили к названию северной реки всего лишь одну букву - так получилось ее название «Чусовая».

Но, может быть, это были даже не русские люди, а народ, в языке которого слово я означает «река». И тогда к трем звеньям цепочки прибавилось бы еще одно звено: «река Река-река-река-река».

Так соединяются в цепочку или скрещиваются друг с другом однозначные географические термины.

Об одном из таких скрещений рассказал нам исследователь Средней и Центральной Азии географ Э. М. Мурзаев.

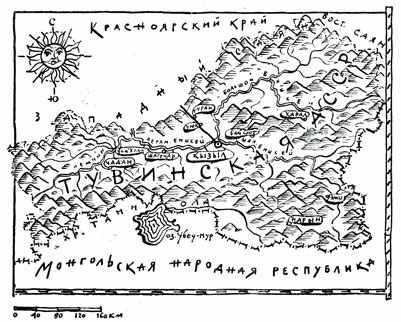

Однажды, будучи в Улан-Баторе, он заинтересовался происхождением названия озера Убса, расположенного между СССР и Монголией. На официальных картах последнего издания это озеро носит имя Убсу-Нур. Уланбаторские жители называли его несколько иначе - Обс-Нур. Hyp по-монгольски и по-бурятски значит «озеро», и это прекрасно знал наш географ, а слово обс представляло собой загадку - в топонимической литературе оно отсутствовало и никто из местных жителей не мог его объяснить.

Район между СССР и Монголией

«Но мне все же удалось расшифровать данное название, когда я попал на берега этого большого озера, - рассказывал Эдуард Макарович. - Здесь экспедиция познакомилась с дюрбетами и баятами - западно-монгольскими племенами, кочующими со своими стадами в котловине Убса и окружающих ее горах. Я ясно слышал, как местные жители, сидя в юртах за традиционным чаем и разговаривая со мною об озере, произносили название своего большого водоема - Усуа-Нор или Усва-Нор, что весьма отличалось от уланба-торского Обс-Нур. Такое местное произношение и дало мне ключ к разгадке названия озера. Здесь оказалось скрещенное слово, каких миллионы в составе географических названий: ус+ва, где и первый и второй слоги означают «вода».

Но бывает и так, что тот или иной географический объект имеет не одно, а несколько названий. Чаще всего это случается с реками; так, среднеазиатская река Каракол после впадения в нее реки Суек меняет имя Каракол на Кочкур, а Кочкур, приняв в свое русло воды Джуван-Арыка, становится рекой Чу.

Две речки - Утмек и Ала-Бель - при слиянии теряют свои имена и становятся рекой Сусамыр. После слияния с Западным Караколом Сусамыр получает новое имя - река Кекемерен, которая впадает в реку Нарын, а эта река, соединившись с Кара-Дарьей, рождает вторую по величине среднеазиатскую реку - Сыр-Дарью.

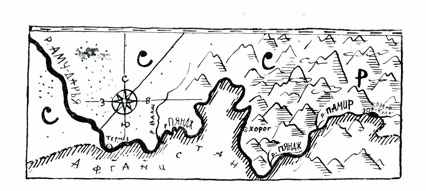

Одна из памирских рек, начинающаяся в Афганистане, идет по Советскому Таджикистану под именем Ак-Су, затем меняет это имя на Мургаб, вливается в Сарезское озеро, выйдя из него, она принимает в свое русло воды реки Кудара и под именем реки Бартанг вливается в Пяндж.

Река Пяндж - это верхнее течение величайшей среднеазиатской реки Аму-Дарьи. А Пяндж рождается от слияния Вахан-Дарьи и пограничной реки Памир, вытекающей из лазурного озера Зор-Куль, лежащего на высоте, превышающей четыре километра. Это озеро и считается истоком Аму-Дарьи.

Пяндж значит «пять» не только на языке иранцев и таджиков. Северная провинция Индии тоже называется Пенджаб или Панджаб, что означает Пять вод или Пяти-речье - пять рек и в самом деле орошают эту провинцию.

Название Пяндж, возможно, и произошло от пяти рек, образующих могучий водный поток - границу СССР и Афганистана.

Граница СССР и Афганистана

Но ледяные потоки, образующие озеро Зор-Куль и вытекающие из него под именем реки Памир и реки Пяндж, - все это названия верхнего течения величайшей среднеазиатской реки, которая только после слияния Пянджа с многоводным бурным Вахшем (в переводе это слово значит «бешеный») получает известное всем имя Аму-Дарьи. Во времена Александра Македонского у этой реки было иное имя - Оке, и все земли к востоку от нее именовались Трансоксанией, то есть «лежащие за Оксом». А что означает древнее имя Оке, как и более молодое Аму, ученые точно не знают. Но им известно еще одно имя этой реки - Обиаму.

ИМЕНА В ГОРАХ

У всех народов существуют особые слова, выражающие многообразие земного рельефа: гора, хребет, кряж, отрог, возвышенность, сопка, вулкан, плоскогорье или плато, перевал, ледник, вершина, пик, утес, ущелье, теснина и пр.

В предыдущей главе приведена цепочка определений, обозначающих понятие «гора»: даг, таг, тау, TOO, ола, шань...

Наибольшее распространение имеют термины «даг» и «тау». С первым мы чаще всего встречаемся в Крыму, в Азербайджане, в Туркмении: Кара-Даг, Боз-Даг, Копет-Даг. Со вторым - на Урале, в Башкирии, в Татарии, в Казахстане : Уралтау, Каратау, Кокчетау, Алатау.., В Узбеки-стане и Таджикистане «даг» звучит как «таг» и «тог», в Киргизии- «TOO» и «то», а на Алтае- «туу» и «ту», но повсюду эти термины служат для обозначения гор.

По-разному у отдельных народов звучат и пишутся другие термины, связанные с горами. Дере по-туркменски и по-персидски, откуда и заимствован этот термин, значит «ущелье», но в Таджикистане он произносится как «дара» и «дора». Кроме этого слова, вам известно еще одно, которое служит также для обозначения пролива, перевала, прохода, горла: «богаз» или «бугаз».

Высокогорные пастбища, или, как их называют географы, альпийские луга, куда летом перегоняют стада с выжженных равнин, называются: в Крыму - яйла, в Азербайджане - эйлаг, на Алтае - айлю, в Казахстане - жайляу, в Киргизии - джайла. Казахское слово «жай» и киргизское «джай» означают лето. Крымское слово «яйла», обозначающее пастбище, вообще стало географическим названием горного хребта, защищающего узкую полоску южного берега Крыма от северных ветров.

Точно так же и слово «иол» или «ел», означающее в Туркмении тропу или дорогу, меняется соответственно на «джол» в Киргизии, «жол» - в Казахстане...

В горном хребте, протянувшемся вдоль границы Ирана с Туркменией, есть ущелье Иол-дере и Уч-дере. Уч - по-тюркски «три». У ч-Дере переводится как «три ущелья», а Иол-Дере - «дорога-ущелье». Многие названия в Таджикистане несут в себе этот же термин: река Шахдара, впадающая в Пяндж, на которой стоит город Хорог, селение Товиль-Дора на горной реке Вахш, горный кишлак Кудара, между ледником Федченко и Сарезским озером.

Родственные по смыслу и по звучанию «дара» и «дере» встречаются в очень многих географических названиях Средней Азии, Казахстана и Кавказа, включающих в себя понятия прохода между горами, урочища меж холмов, долины, оврага и даже реки, текущей меж крутых берегов.

Этот же термин присутствует в названии города Дербента, расположенного на склоне Кавказских гор, спускающихся к Каспийскому морю. Узкая береговая полоса меж горами и морем многие тысячелетия была великой дорогой народов, передвигавшихся из Азии в Европу. Хазары отвоевывали этот проход у персов, после падения персидской монархии Сассанидов он перешел в руки арабов. Позже с юга на север ворвались по береговой прикаспийской полоске полчища Тамерлана и на территории Северного Кавказа столкнулись с ордой Тохтамыша. По этой же дороге прошли многие народы, чьи потомки доныне живут в городах и аулах Дагестана. И совершенно понятно, что на этой береговой полоске должен был возникнуть город-крепость, город-застава, охраняющий важнейший проход.

«Дербент» в переводе с персидского и означает заставу у прохода, у дверей (дере - «дверь», бент - «плотина, застава, преграда»). У арабов этот город назывался Баб-уль-абваб - «Главные ворота», у турок Темиркапысы - «Железные ворота». Грузины называли его Дагвискари - «Морские ворота», армяне - вратами Джора или Гунским проходом, потому что там прошли гунны.

С родственным термином «богаз» мы встретимся и в Крыму: Эски-Богаз - это проход через Яйлу в Байдар-скую долину, по которой идет шоссе от Севастополя в сторону Ялты. Несколько богазов отделяют Чатыр-Даг от Яйлы; по Ай-Василь-Богазу проложена дорога в Бахчисарай, а по широкому Ангар-Богазу проходит шоссе из степного Крыма в Алушту.

Эски в тюркских языках означает «старый». На карте Узбекистана стоят названия селений Эскиабад на правом берегу Сыр-Дарьи и Эскиараб к югу от него, а восточнее - в Киргизии, близ города Кызыл-Кия, есть два населенных пункта - Иски-Наукат и Янги-Наукат (здесь «эски» звучит как «иски», а янги значит «новый»). На Аму-Дарье в Туркмении рядом с городом Чарджоу стоит селение Иски-Чарджоу. Чарджоу значит «четыре канала» («чар» - четыре, «джоу» - канал). Слово кия или кая значит «скала». Географических названий с этим термином очень много от Крыма до Китая.

Байдарская долина, по существу, является тем же «богазом», и это понятие заложено в самом ее названии, которое обычно производят от имени деревни Байдары, лежащей в центре долины. Но «бай» + «дара» и означает большой, обширный проход или ворота.

В названии «Чатыр-Даг» нужно объяснить только первую его половину - чатыр, что по-персидски значит «палатка», а по-индийски - «четыре». От слова «чатыр» и родилось наше слово «шатер». В древности эта гора называлась Трапезуз, то есть Столовая (трапеза- по-гречески «стол»). Гора Чатыр-Даг в самом деле похожа на стол, накрытый скатертью. Русские солдаты, пришедшие в Крым, назвали эту гору Палат-горой из-за ее сходства с шатром-палаткой.

Слово «аи» или «айя» включается во множество крымских географических названий: мыс Айя и мыс Ай-Тодор, горы Аи-Петри и Аи-Никола, деревня Ай-Василь близ селения Дерекой, недавнего предместья Ялты, вошедшего сейчас в черту города, и пр. Айили айя значит «святой» - Святой Федор, Святой Петр, Святой Николай и пр. Вспомните, наконец, знаменитый византийский храм в Стамбуле - Константинополе, - превращенный мусульманами в мечеть. Он называется «собор Айя-София», то есть «собор Святой Софии».

Но не спутайте слово ай со словом аю, что значит «медведь». Многие, кому доводилось бывать в Артеке, видели Аю-Даг - Медведь-гору, с западной стороны очень похожую на гигантскую фигуру медведя, уткнувшегося мордой в море. Сходство с медведем довершается еще зарослями леса, покрывающего гору и похожего на густую шерсть животного. Средневековые итальянские моряки, не очень хорошо знакомые с медведями, называли эту гору Камилле, то есть Верблюд, а древние греки - Криу-Метопом - Бараний лоб.

Название «Дерекой» потребует расшифровки только второй его части - кой, что значит «деревня». Это словечко сохранилось и в названии важной узловой железнодорожной станции Джанкой (джан - «новый»). Ялта происходит от греческой Ялиты, которую арабские историки называли Джалитой (ялос - по-гречески «берег»).

Бахчисарай, древняя столица крымского ханства, славился своими садами и дворцами: баг или бах - «сад», «чи» означает родительный падеж, сарай-«дворец». Географических названий с нарицательным баг-бах довольно много и на Кавказе и в Средней Азии: Карабах в Азербайджане, Чорбаг в Самарканде, Бахтемир в дельте Волги. От этого же, кстати, происходит и всем известное слово «бахча» - открытый (неогороженный) огород, где выращивают арбузы, дыни, тыквы... Бакча или бахча - слово персидского происхождения, а равнозначное по смыслу слово баштан татарское.

И, наконец, последнее слово ангар, что обозначает «широкая долина», мы встретим не только в Крыму. Приток реки Салгира - речка Ангара, стекающая с Чатыр-Дага, по долине которой идет шоссе к Алуште, названа так именно за широту долины, и название этой речки перекликается с именем могучей сибирской реки Ангары.

Славянское слово «долина» породило много географических названий: на восточной стороне Карпат есть городок Долина, у южной оконечности Волынско-Подольской возвышенности - селение Долинское, на северном берегу Иссык-Куля, в Киргизии, - русское село Долинка, в Донецком бассейне - станция Долинская, на Сахалине - город Долинск. Населенные пункты Подол, Подольск, Подолинск и пр. называются так потому, что они лежат по долу, в низине. А один из крупных притоков Амура, река Шилка, в переводе с эвенкийского языка означает «долина» или, как говорят на Дальнем Востоке, «падь». На реке Шилке стоит и город, названный по ее имени.

Среди горных названий есть много таких, которые требуют особой расшифровки, потому что они состоят не из географических терминов, а представляют имена собственные, не повторяющиеся, - Памир, Тянь-Шань, Урал, Карпаты, Донецкий кряж, Крестовый перевал, гора Казбек и т. п.

Что означают эти названия? Откуда они произошли? Кто их придумал?

В индийской поэме «Махабхарата», созданной две с половиной тысячи лет назад, упоминается о центральной выпуклости земли, называемой Упа-Меру, откуда, по представлению древних индийцев, стекали все азиатские реки. Эту горную страну китайцы называли По-Ми-Ло, а местные жители именовали свои горы Памиры, разделяя их на Калон-Памир («калон - горный массив называется Памиром, и название это переводят как «Крыша мира».

Если для таджиков название Памир является родным и близким, то Тянь-Шань для киргизов название новое. Еще совсем недавно, лет сорок назад, большая часть жителей центрального горного массива республики не знала такого имени, в переводе с китайского означающего «Небесные горы». Так же называют эти горы и монголы, только на своем языке: Тенгриола. Киргизы же знают одно название: Ала-тоо - «Пестрые горы». Эпитет «ала» встречается во многих географических названиях, но в горной топонимии он всегда связывается только с хребтами, покрытыми вечным снегом и отличающимися очень пестрыми склонами: отдельные белые пятна снегов, черные, лишенные растительности скалы, каменистые россыпи, зеленые альпийские луга, хвойные леса, серые гранитные массивы... Высочайшую вершину горного узла Алатау киргизы называют наполовину по-монгольски - Хан-Тенгри. Имя это до последнего времени неправильно переводили как «Царь духов» или «Властелин духов». Правильный перевод «Царь небес» точно передает господствующее над всем каменным океаном гор и хребтов положение этой грандиозной ледяной вершины.

Происхождение названия Урал значительно сложнее. До второй половины XVIII века такого имени не было на географических картах. Русские издавна называли Уральский хребет Земным Поясом, Поясовым Камнем или просто Камнем. Этот географический термин употреблялся в применении и к отдельным высотам: Павдинский Камень, Кон-жаковский Камень, Денежкин Камень - или же к примечательным скалам и утесам в районе Северного Урала. На реке Вишере, к примеру, имеется целая серия таких Камней, и о каждом из них сложены легенды и сказки, за достоверность которых никто не может поручиться. По именам многих Камней названы населенные пункты - села и деревни. Даже несколько речек получили свои имена от ближайших к ним Камней. Но есть Камни, названия которых легко могут быть проверены: Дыроватый и Ветреный Камни названы так за то, что их поверхность носит на себе явственные следы работы ветра, Белый Камень назван по цвету, Острый Камень - по форме, Боец-Камень - по характеру, если так можно сказать: об этот утес разбились сотни плотов, барж и других судов. Писаный Камень получил свое название по рисункам, напоминающим грубые изображения людей и животных, написанным красной краской на отвесной стене Камня, сложенного из светло-серого известняка. Говорливый Камень, представляющий собой не одинокую скалу, а высоченные отвесные утесы на правом берегу Вишеры, обладает «замечательным свойством ясно и отчетливо отражать не только каждое сказанное на реке слово, но и малейшие переливы звука. Есть такие пункты на реке, откуда эхо дает удивительные эффекты: сначала отголосок повторяется несколько раз, а потом как бы поднимаются целые тысячи постепенно ослабевающих и удаляющихся голосов».

Эта цитата приведена мною из V тома «России», полного географического описания нашего отечества. Говорливый Камень дал свое имя и речке Говорухе, и селу Говорливскому.

В наши дни «Камнями» называют только отдельные высоты Уральского хребта. О том же, что сам хребет назывался некогда Камнем, уже мало кто помнит. Его сменило название Урал... На языке народа манси, живущего в низовьях Тобола и Иртыша, впадающих в реку Обь, слово ур - это «гора, водораздел». Башкиры, населяющие южные отроги хребта и примыкающие к нему степи, называют водораздельные горы «Урал-Тау». С Южным Уралом русские познакомились очень давно. Искаженное название записано в книге Большого Чертежа, где говорится, что «река Яик вытекла наравне с Аралтовой горой». В литературе слово Урал впервые встречается у писателя-экономиста XVIII века П. И. Рычкова. С тех пор оно и вошло в широкое обращение. Однако для местных жителей манси и для башкир название «Уральские горы» было так же чуждо, как «Тянь-Шань» для киргизов. Под названием «Урал» башкиры подразумевали только определенную часть гор, но не весь горный кряж, самую северную оконечность которого можно видеть в Новой Земле, а южную оконечность - в невысоких Мугод-жарах, немного не доходящих до Аральского моря.

Понятие «камень», выражаемое словом кар, вкладывается некоторыми учеными и в название «Карпаты». В албанском языке карпе означает «скала». Но имя горного хребта, очевидно, пришло не с юга и запада, а родилось на месте от славянских слов «хрб» и «грб», откуда произошли слова хребет, горб, горбатый.

Название Донецкого кряжа возникло из имени реки, огибающей кряж с северо-востока. Реку эту, являющуюся правым притоком Дона, до сих пор еще многие называют Северным Донцом, хотя это бессмысленно. Почему «северный»? Ведь ни южного, ни западного, ни восточного Донцов не существует. Однако неверное название реки стояло во всех учебниках, на всех географических картах, бытовало и в разговорной речи и в литературе. Лишь в очень немногих книгах, в частности в многотомной «России», выходившей под редакцией В. П, Семенова-Тяншанского, вы могли найти правильное название этой реки - Северский Донец. Его надо связывать не с севером как частью света, а с Северской землей - Северским удельным княжеством древней Руси, названной по имени славянского племени северян, обитавшего восточнее Днепра.

Сегодня вековую ошибку исправляют: в учебниках истории и географии реку называют правильным именем, но на картах для экономии места эпитет дается в сокращенном виде - «Сев. Донец», и поэтому многие еще пользуются старым, неверным именем реки.

Название Крестового перевала на Военно-Грузинской дороге через Кавказский хребет произошло от гранитного креста, поставленного кем-то на самом перевале. А. С. Пушкин в «Путешествии в Арзрум» писал, что это «старый памятник, обновленный Ермоловым».

Дорога к этому перевалу идет узким Дарьяльским ущельем, известным по картинам художника Р. Судковского и стихам М. Лермонтова, который рассказал романтическую легенду о царице Тамаре и старинной башне, стоявшей

В глубокой теснине Дарьяла,

Где роется Терек во мгле…

Дарьяльское ущелье

Путешествуя по Кавказу, А. С. Пушкин внимательно приглядывался к окружающему, и его сочинения позволяют нам познакомиться с топонимическими интересами великого русского поэта:

«...Терек шумит как колеса, движущие жернов. Против Дарияла на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария, давшая имя свое ущелию: сказка. Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелие замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом. Под ними, пишет Плиний, течет река Дириодорис. Тут была воздвигнута и крепость для удержания набегов диких племен и пр. Смотрите путешествие графа И. Потоцкого, коего ученые изыскания столь же занимательны, как и испанские романы».

В этом небольшом, чуть насмешливом и отнюдь не претендующем на научность отрывке автор «Путешествия в Арзрум» пытается удовлетворить законную любознательность читателей - ведь во времена Пушкина Кавказ был малоизвестной страной. Поэт не очень доверяет сочинениям графа Потоцкого, служившего при Александре Первом в министерстве иностранных дел и писавшего о России на французском языке. Сам Пушкин предельно краток и точен, когда по ходу повествования ему приходится объяснять то или иное географическое название: «деревня Казбек находится у подошвы горы Казбек и принадлежит князю Казбеку... Мост называется Чебан-Кэпри (мост пастуха)... Горы эти называются Ак-Даг (белые горы); они меловые... Арзрум (неправильно называемый Арзерум, Эрзрум, Эрзрон) основан около 415 года... Никакого исторического воспоминания не соединяется с его именем».

Ироническое отношение к «ученым изысканиям» польского графа лучше всего оттенено краткими, исчерпывающими и безупречно правильными топонимическими расшифровками самого Пушкина. Ирония его вполне оправданна: никакой царицы Дарий, по имени которой якобы названо было ущелье, не существовало (Лермонтов применительно к Дарьяльскому ущелью дает иное имя - легендарной царицы Тамары).

Название горы Казбек, возвышающейся в средней части Кавказского хребта, возникло в самом начале прошлого века. До этого грузины называли гору Ледяной (Мквинари), а осетины - горой Христа (Хресттсуб). Имя ее действительно пошло от фамилии местного князя Казибека, который жил в принадлежавшем ему селении, расположенном на склоне горы, неподалеку от дороги, ведущей в Дарьяльское ущелье. Все проезжающие по этому оживленному пути либо встречались с самим князем, либо сталкивались с его именем, и оно же закрепилось за горой. Для Пушкина сомнительно и «свидетельство» Плиния, потому что знаменитый римский ученый никогда не видел Кавказа, писал о нем с чужих слов и потому спутал Дарьяльское ущелье с Дербентом - «воротами» народов.

Названия Дербент и Дарьял по смыслу очень близки друг к другу: «дере» или «дара» означают «горный проход, ущелье, каньон». Дара + Иол, или Дарьял, значит «ущельная дорога, дорога в ущелье», и следовательно, знаменитое Кавказское ущелье является тезкой туркменскому ущелью Иол-дере.

ИМЕНА НА РАВНИНАХ

На протяжении многих веков большая часть народов, местом обитания которых были равнины, вела кочевой образ жизни. В пустыне кочевали туркмены, в полупустынных степях - казахи, а в тундре - многие северные народности. На юге кочевники пасли овец, лошадей, верблюдов, а на севере - оленей.

Такими же кочевниками были и скифы, некогда обитавшие на землях нынешней Украины и Крыма.

Это не означало, разумеется, что в далеком прошлом многие из этих народов не знали городской культуры и не имели своих больших городов. Последние раскопки советских археологов доказали наличие крупных культурных центров и в Крыму, и на территории Средней Азии. Науке давно уже были известны погребенные песками города в Кара-Кумах, на правобережье Аму-Дарьи, в оазисе Мургаба, то есть в тех местах, где в последние столетия обитали в основном только племена кочевников.

За долгие века кочевые народы выработали разнообразную и точную терминологию, определявшую те или иные особенности рельефа равнины, так же как жители гор создали особую терминологию горного рельефа. Для горожан средней полосы России слово «пустыня» с достаточной полнотой определяет характер местности; ну, можно добавить еще для пояснения: безводная пустыня, песчаная пустыня и т. п. А для жителя пустынь такое определение не годится. Ведь пустыни бывают разные: если песчаные, то с движущимися песками или с песками, закрепленными растительностью; пустыня может быть глинистая и каменистая, гладкая и бугристая, лёссовая плодородная или солончаковая...

Кому не известно название пустыни Кара-Кум, которое обычно переводится словами «черные пески». Таких Кара-Кумов у нас несколько, но эти пустыни отнюдь не черного цвета. И термин «кара» у туркменов означает вовсе не цвет песков, а так сказать, их характер, в отличие от песков, которые называются «аккум».

Аккумы - это чистые, ничем не закрепленные, подвижные пески, а каракумы - пески неподвижные, скрепленные растительностью, похожие на обычную землю, отчего «кара-кум» иногда переводят «земля-песок». В древности тюркское слово «кара» вообще означало землю, сушу.

Для горожанина слово «колодец» означает скважину в земле, откуда черпают воду. Но для туркмена это понятие очень многогранно: ведь колодец может питаться дождевыми водами и грунтовыми, вода в нем может быть пресной, соленой или горькой, а сам колодец - глубоким, не очень глубоким или мелким. Мелкий колодец, глубиной в метр-полтора, туркмены называют «эспе», колодец глубиной до четырех метров - «урпа», до семи метров - «кудук» или «кую», а свыше тринадцати метров - чинграу». Поэтому, если вам встретится название с одним из вышеприведенных терминов, то вы сразу же расшифруете его смысл.

Слово «тундра», по определению современного словаря русского языка, означает «безлесное пространство приполярных областей, в зоне вечной мерзлоты, обычно болотистое, мшистое, каменистое или покрытое мелкой растительностью». Слово это финского происхождения. Даль в своем «Толковом словаре» поясняет: «На севере Европейской части России под этим словом подразумевается ровная, болотистая, мшистая плоскость до Ледовитого моря, сибирские жители различают мокрую, моховую и сухую тундру, а на Камчатке это слово вообще означает луга, степи и т. д.». Для каждой из таких тундр у местных жителей, разумеется, есть свое название.

К северной приполярной зоне примыкает лесная зона, и жители ее также создали для лесов свою географическую терминологию. Наиболее известны два таких термина: «парма» в Европейской части России и «тайга» в Сибири. Пармой обычно называли возвышенности, покрытые елями, пихтами и кедрами. Ученые не без основания полагают, что от этого термина произошло название города Пермь, возникшего некогда в приуральской парме.

Слово «тайга» означает дремучий, малодоступный хвойный лес, широкой полосой тянущийся от Урала до Охотского моря, хотя в последнее время в мировой географической литературе этим термином стали обозначать вообще зону хвойных лесов Европы и Азии. В Восточной Сибири тайгой называется любая необитаемая лесная глушь, а западней Енисея этот термин сменяется равнозначащим термином «урман», пришедшим с далекого юга.

С этим словом мы встречаемся и в Средней Азии. Даже в такой почти безлесной стране, как Туркмения, «орман» означает лесистое место, рощу, чащу. Казахи, волжские татары и башкиры называют этим словом труднопроходимый глухой лес, преимущественно хвойный.

Плоская земля обозначается в русском языке различными словами: равнина, поле, низменность, на которой могут быть бугры, горки, холмы, курганы, ложбины, балки овраги и пр.

Все эти слова-понятия, кроме единственного слова «курган», обозначают естественные проявления природных сил. Курган же - это искусственная насыпь, бугор над древней могилой, могильник.

Слово курган не русское, а тюркское и означает «крепость». В древности крепости окружались земляными валами и название укреплений было переосмыслено нашими предками: они стали называть курганами не только бугры или холмы над древними могилами, но и высокие насыпи, на которых стояли дозорные посты. Таких сторожевых курганов было очень много на границах древней Руси.

Немало населенных пунктов в равнинных районах СССР названо по курганам, горкам, буграм и другим возвышениям: город Матвеев Курган на юге РСФСР, областной город Курган в Западной Сибири, станица Курганская на Северном Кавказе, поселок Кургановка в Кемеровской области, города Курган-Тюбе и Катта-Курган в Узбекистане, (катта значит «большой»), Курган-Тюбе и Кургонча в Таджикской ССР, Талды-Курган, Актюбинск, Каратобе, Актобе в Казахстане, Кетмень-Тюбе в Киргизии, Геок-Тепе в Туркмении. «Тюбе», «тобе», «тепе» - это варианты одного и того же географического определения, означающего курган, холм, бугор. Этот же термин заключен и в слове «тюбетейка», так называется маленькая круглая шапочка, похожая на холмик или на полушарие.

Любой приметный знак на равнине, будь то курган, холм, бугор, горка или шихан (шихан по-татарски означает «возвышенность, незатопляемую во время паводков»), порождал географическое название: село Шиханы на Волге... Немало названий включают в себя и такие слова, как «бугор» или «горка». Населенных пунктов с именем Горки насчитывается у нас в стране не один десяток. Самые известные Горки - это железнодорожная станция и небольшое селение под Москвой, где провел последние годы своей жизни и умер великий Ленин. В отличие от всех прочих Горок они называются Горки Ленинские.

В названиях географических пунктов, расположенных на равнинах, обычно отражаются различные характерные особенности местности. Названия Болотное, Болотино, Болотов как бы указывают на присутствие болот, близ которых образовался тот или иной населенный пункт, хотя эти болота к нашему времени могли исчезнуть по различным причинам: высохнуть или быть осушенными. Но эти же названия могли родиться от имени владельца земли - какого-нибудь боярина Болото, помещика Болотова или первопоселенца Болотина. Установить истинное происхождение названия обычно помогают местные архивы.

«Разгадать» происхождение таких топонимов, как Пшеничное, Ячменное, Ягодное, Полынное, Камышово, Боровое, Дубовка, Ольховка, Терновка, Тополевка, Липецк, не так уж трудно, если названия эти происходят не от фамилии владельца земли или первопоселенца.

Каждое из этих названий, конечно, может звучать у разноязычных народов по-своему. На севере Таджикистана, в Ферганской долине, есть прелестный городок Кани-бадам. Прежде он назывался Кенд-и-бадам, что значит «Город миндаля». Сады Канибадама до наших дней славятся миндалем. На берегу Балтийского моря стоит портовый город Лиепая (до революции он назывался Либава от немецкого Либау). Он носит сейчас древнее свое имя города лип («липа» по-латышски лиепа).

В столице Узбекистана Ташкенте есть улицы: Кок-Терак - «Зеленый тополь», Катор-Тал - «Вереница ив», Беш-агач - «Пять деревьев» и т. п. Из всех этих терминов нам знаком только термин «тал», повторяющийся в бесчисленных названиях рек, озер и населенных пунктов, связанных с кустарниковой ивой, ветлой, вербой и вообще с зарослями водолюбивых растений. Слово «тал» тюркского происхождения, и географические названия с этим термином и в этом значении встречаются на огромной территории нашей страны - в речных поймах, в широких влажных долинах, на террасах рек, поросших тальником.

Однако Таловый, Таловка, Таловское, Тальник, Таловое могут происходить не только от термина «тал», но и от глагола «таять». В Восточной Сибири и на Камчатке незамерзающие родники и теплые минеральные источники носят имя «талец» или «талица», а в Архангельской области словом «тальник» называют незамерзающее озеро. Иногда слово «таловый» означает низменный, луговой, заливаемый водой берег реки (таловая сторона), в отличие от противоположного, высокого берега.

Все эти примеры доказывают, что, не зная таких подробностей, можно стать в тупик перед простейшей топонимической задачей.

Серия подобного рода задач возникает в связи с такими географическими терминами, как «поль» и «поле».

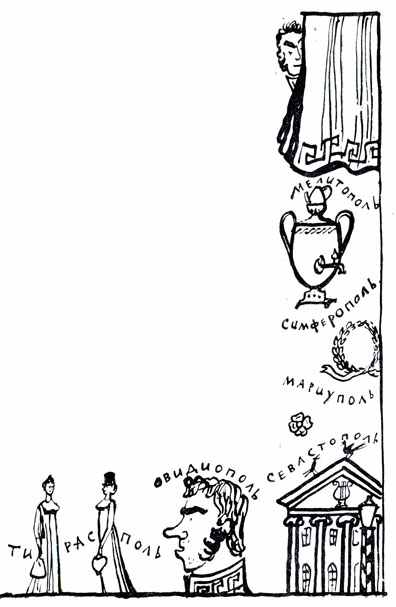

С ними связано значительное число названий населенных пунктов на равнинах: Тирасполь в Молдавии, Никополь на Днепре, Мариуполь, Мелитополь, Симферополь на юге Украины, Чистополь в Татарии, Каргополь в Архангельской области, Каргополье за Уралом, Юрьев-Польский во Владимирской области, Гуляй-Поле на Украине, Краснополье в Донбассе, на Днепре и под Харьковом...

Откуда произошло название города Тирасполя? Термин поль происходит из древнегреческого слова полис - «город». Константинополь - город Константина, Адрианополь - город Адриана, Овидиополь - город Овидия, получивший свое имя по месту ссылки опального римского поэта.

Но если не знать, что Днестр прежде назывался Тира-сом, то несложная топонимическая задача превратится в загадку. Решение же ее или разгадка очень проста: Тирасполь значит город на Тирасе, то есть на Днестре, иначе говоря - Днестроград.

Значительно сложнее происхождение названия города Никополя, близ которого производится добыча марганца.

Городов с таким названием есть несколько в различных странах, но древнейшим был Никополь в Греции, на юго-западной оконечности Эпира. Город этот был основан римским императором Августом в ознаменование победы над Антонием. Ники или Никэ считалась у греков богиней победы. Уже ко времени Юлиана город пришел в упадок, а готы довершили его разрушение. Позже он был восстановлен Юстинианом, но уже в средние века Никополь исчез из истории, оставив по себе память: развалины двух театров, акведука, стадиона и других внушительных сооружений.

Город победы сохранился и в Болгарии, на реке Дунай. Во время войны с турками 1877-1878 годов этот город был взят русскими войсками. Сейчас он называется Никопол (в болгарском языке нет мягкого «ль»).

Никополь на Днепре не имеет никакого отношения к богине победы Ники. На месте нынешнего города была Запорожская Сечь у Никитина рога («рог» - это мыс, а название мыса связано с каким-то первопоселенцем Никитой). После разорения Сечи (по приказу Петра Первого за участие казаков в измене Мазепы) на Никитином роге выросло село Никитине, а позже на месте села появилось местечко Никополь, уже более ста лет назад превращенное в город.

Почему же появилось в названии города окончание «поль»? Ведь город мог быть назван просто Никитином. Но если мы узнаем, что переименование города произошло в конце XVIII века, то появление названия «Никополь» сразу же станет нам понятным. В царствование Екатерины II и ее внуков, Александра I и Николая I, вся Европа переживала увлечение культурой древней Греции. Мода эта длилась очень долго, и вслед за Европой этой моде отдала дань и Россия: русские архитекторы подражали древнегреческим строителям, воздвигая дома с колоннами и портиками, скульпторы стремились подражать древнегреческим ваятелям, женщины носили туники - длинные одежды со свободно падающими складками ткани, писатели переводили Гомера и древнегреческих классиков, в учебных заведениях начали изучать классический древнегреческий язык. Следы этой моды сохранились и в названиях появившихся в то время городов - Никополя, Севастополя, Мариуполя, Мелитополя, Симферополя… (Даже А. С. Пушкин в «Медном всаднике» видоизменил название Петербурга так: «И всплыл Петрополь, как Тритон, по пояс в воду погружен». )

Здесь на помощь топонимике, как видите, приходит уже не лингвистика, а история. Без ее участия мы не смогли бы объяснить, как и почему возникло название днепровского Никополя.

Но, чтобы объяснить названия остальных южных городов, приведенных в этом коротком списке, нам снова надо обратиться к помощи языковедов. Оказывается, все эти названия греческого происхождения: Севастополь значит «Величественный город» (от «севастос» - величественный, пышный), Мариуполь - «город Марии», Мелитополь - «Медовый город» («мелита» - пчела, «мелитос» - родительный падеж от «мели» - мед), Симферополь - «Город-собиратель» (от «симферо» - собирать).

Города с окончанием 'поль'

Названия Чистополь и Каргополь совсем иного происхождения, и появились они задолго до увлечения греческой модой. В давние времена на месте первого города стоял безымянный поселок, созданный беглыми помещичьими крестьянами. Впоследствии всех их переловили, вернули хозяевам, поселок разрушили, и на месте поселка образовалось «чистое поле». А позже, когда здесь же снова возникло селение, оно получило имя Чистого Поля, откуда и пошло нынешнее название города.

Название Каргополь еще древнее - имя города Каргополя упоминается в старинных документах XV века, и несомненно, что вторая часть топонима представляет собой не греческое «ноль», а русское «поле». Но что такое «карга»? Один ученый считал, что название города надо переводить «Медвежье поле», потому что каргу по-фински значит «медведь». Другой ученый переводил это название словами «Воронье поле», так как карга на тюркских языках «ворона». Но существует и третье предположение: на реке Онеге, там, где стоит Каргополь, этим словом (карга) называют каменистый берег, заливаемый водой, скалистую подводную гряду. Термин «карга» или «корга» широко распространен на Европейском севере и в Сибири. Название города Юрьев-Польский, который лежит на северо-востоке от Москвы, никакого отношения к Польше или полякам не имеет. Название это пошло от местности, издавна совершенно безлесной, хотя она и находилась в лесной зоне. Эта безлесная полоса шириной не более двадцати пяти километров с давних пор служила предметом спора между почвоведами. Они спорили о том, как мог появиться здесь на севере «юрьевский чернозем». И действительно, темные плодородные почвы в краю сплошных лесов казались неестественными. Но именно по этой полосе полей вся местность с давних времен называлась Опольем. В конце концов ученым все же удалось выяснить, что в глубокой древности ее тоже покрывали густые леса.

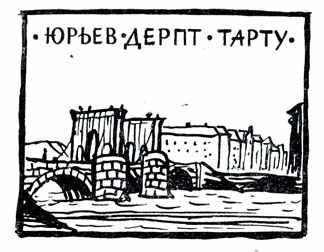

По имени местности городок и был назван Юрьев-Опольской или просто Юрьев-Польской. В конце прошлого века название было переделано на « Юрьев-Польский » и сохранилось до наших дней. Эпитет «Польской» был приставлен к основному названию города в отличие от второго Юрьева, находившегося на западе страны за Чудским озером. Оба эти города очень древние: Юрьев на западе основан в начале XI века одним из наиболее знаменитых русских князей, Ярославом Первым, христианское имя которого было Юрий (Юрий - Георгий (древнеславянское Гюрги). )а Юрьев-Польской возник в глубине Руси в половине XII века, и его основание связывают с именем великого князя Юрия Долгорукого. Обоим городам пришлось немало претерпеть за истекшие столетия, но значительно больше несчастий выпало на долю западного Юрьева. Несколько раз население его истреблялось до единого человека и чудью, и немецкими псами-рыцарями, но город вновь возрождался. В XIII веке он был переименован немцами и получил имя Дорпат (Дерпт). Сейчас город находится в границах Эстонской ССР и называется Тарту.

Разные названия города Юрьев

Название Юрьева-Польского так же тесно связано с полем, как и название украинского города Гуляй-Поле. В этом имени как бы отразился характер казачьей вольницы. Ведь неподалеку от Гуляй-Поля шумела на Днепре знаменитая Запорожская Сечь. Последнее название произошло оттого, что эта Сечь лежала за днепровскими порогами, а имя «Сечь» порождено словом «засека», обозначавшим заграждения из подсеченных, но не до конца срубленных деревьев. Самым известным из таких заграждений были Тульские засеки. На степной Украине засекой служили не деревья, а деревянный тын, ограждавший укрепление.

Много равнинных географических терминов, которые сорок - пятьдесят лет назад имели весьма ограниченное распространение, сейчас вошло в литературный и разговорный обиход. Ученые берут на вооружение и вводят в науку, а затем и в жизнь термины, определяющие те или иные географические понятия и характерные особенности равнинного ландшафта, точно так же как вчерашние кочевники, перешедшие на оседлый образ жизни, вводят в свой словарь термины городской топонимии.

Тридцать - сорок лет назад кочевникам были далеки такие понятия, как город, село, поселок, деревня, хутор, дача. Они знали только большой населенный пункт, привязанный к месту, и маленький пункт, постоянно передвигающийся, - юрту, кибитку или несколько таких переносных жилищ. А в самом городе ведь есть множество топонимических деталей: центр и окраина, площадь, улица и переулок, бульвар, перекресток, тупик... Таких понятий, а следовательно, и слов для выражения этих понятий в языке кочевников не существовало. Поэтому, переходя на оседлость, они были вынуждены либо выдумывать какие-то новые слова, либо использовать кое-что подходящее из своего языка, либо принимать чужие слова, как приняли и успешно используют ученые терминологию «пустынной» и «степной» топонимии.

Да и к чему выдумывать какое-то новое слово для определения песчаной гряды или песчаного вала, способных под действием ветра передвигаться с места на место, если уже существует точное слово «бархан». К чему искать новое слово вместо слова «такыр», обозначающее плоскую глиняную площадку среди песков, на которой весной ненадолго задерживается вода, а когда она испаряется, площадка высыхает и растрескивается, образуя своеобразные «паркетные» плитки. Нет смысла создавать новое слово и для определения возвышенности, являющейся водоразделом степных или пустынных рек, когда уже давно существует точное слово «сырт». Слово «арык», означающее оросительную канаву, вошло в орфографический словарь русского языка наряду со словами «бархан», «сырт», «аул», «кишлак» и др., хотя в Азербайджане слово «арык» произносится и пишется «арх», а в Туркмении кое-где еще сохранился в географических названиях аналогичный термин «джуй» («джоу»). Знание этих терминов дает возможность без особого труда расшифровать очень много географических названий. Приведем один только пример со словом «мост». Постройка моста через равнинную реку в пустыне или в степи обычно отражается в географическом названии населенного пункта, расположенного у переправы через водную преграду: в Туркмении есть городок Ташкепри, в Узбекистане близ города Коканда есть кишлак Учкупрюк, на юго-западе Киргизии - Кепрюкбаши, в Азербайджане - Керпюкенд... Кепри, кепрю, керпю означает одно и то же: «мост». В первом случае он определяется эпитетом таш - «каменный», во втором к «мостовому» термину прилагается количественное определение уч - «три», и поэтому кишлак, в котором было когда-то три моста, получил точное название Учкупрюк; в третьем случае мы видим слово «баши» (от баш - «голова»), и поэтому название можно перевести как «головной» или «главный мост», а в четвертом названии нам встречается знакомое слово «кенд», и название в целом означает «Город (селение) у моста».

Принимая очень много местных географических терминов в интернациональный словарный запас, ученые вводят в употребление географические названия, дотоле неизвестные местному населению, как это случилось с названием «Тянь-Шань», до последнего времени чуждого жителям этого самого Тянь-Шаня. Точно так же название пустыни Кара-Кумы еще недавно было совсем не известно туркменам, живущим в каракумских песках, хотя Кзылкумы давно уж получили свое название от красноватого оттенка песков. Европейские же географы и картографы давно уж закрепили за северной пустыней название Кара-Кум, точно так же, как за песками на юге было закреплено название Южных Кара-Кумов. Сегодня эти названия стали широко известны в Туркмении благодаря учебникам географии, печати, кино, радио, так же как и название Тянь-Шань в Центральной Киргизии. Разница заключается лишь в том, что для туркменов название пустыни было родным по звучанию, хотя и обозначало не пустыню, а только тип или характер песков, для киргизов же название родных гор было совершенно чуждым.

В широкий научный и бытовой обиход вошло греческое слово «лиман», обозначающее мелководный морской залив. Особенно часто оно встречается на приморском юге нашей страны (Ученые полагают, что греческое слово «лиман», «лимень» породило русский термин «ильмен», что означает мелкое озеро в дельте реки.) . С греческим наследием сталкиваемся мы и в крымском названии местности Ливадия, расположенной неподалеку от Ялты. Ливадион - по-гречески «луг». Это же слово присутствует в украинском слове «левада», в болгарском- «ливад», в албанском-«левад», означающих луг, низменный берег, затопляемый в половодье.

Давным-давно бытует в географических названиях и слово «холм», означающее бугор, небольшую возвышенность, горку с пологими склонами. По буграм на берегу Днепра назван небольшой город Смоленской области Холм-Жирков-ский. Пояснительное название приставлено для того, чтобы не спутать этот город с другими населенными пунктами, носящими то же самое имя. Но хотя названия этих городов одинаковые, происхождение их совсем разное.

Имя города Холма в Новгородской области не имеет прямого отношения к слову «холм», потому что никаких холмов тут нет. Город расположен в низменной, болотистой местности. Некогда этот населенный пункт новгородской земли лежал на пути «из варяг в греки». Уже с тех пор в русскую речь местных жителей начали проникать иностранные слова. Одним из них было слово холъм, что значит «возвышенность, остров», входящее в состав названий Стокгольм, Бронхольм и др. Понятие же «остров» в русском языке это не только земля, со всех сторон окруженная водой. В старину леса делили на острова - отдельные делянки; плодородный кусок земли (своеобразный оазис) тоже назывался островом; у горняков островом называют целик - часть рудного пласта, обойденного кругом выработкой. На севере же островом издавна называлось сухое место среди болот, небольшая возвышенность, то есть, по существу, тот же холм.

Но слово «холм» может иметь и совершенно иное значение.