Тайна географических названий

| Вид материала | Книга |

Содержание«Новые» территории Восстановление справедливости |

- Национальный файл географических названий России, 123.83kb.

- Тема: «Этимологический и словообразовательный анализ географических названий Подольского, 207.43kb.

- «Нанесение маршрутов путешествий Магеллана и Колумба, названий материков и океановэ, 64.21kb.

- Словарь географических названий янао, 103.24kb.

- Мировая энергетика, 553.25kb.

- «Методика изучения и толкования географических названий Владимирской области или топонимия, 2288.15kb.

- Сперва я выписал все имена собственные (кроме географических названий), которые смог, 440.34kb.

- Статья «Коммерческая тайна компании» Вопрос : «Что такое коммерческая тайна?» Ответ, 124.15kb.

- Арсланов Л. Ш. Из истории формирования топонимической системы Елабужского района, 138.4kb.

- Легенды Южного Урала. Составила её Кириллова Ирина Александровна, вышла книга, 146.33kb.

«Новые» территории

Эпитет «новые» недаром взят в кавычки: речь пойдет не о новых, а о древних землях, давным-давно всем известных. Но большая часть этих земель была пустынной, ненаселенной и знали о них очень мало. К этим землям относились огромные малоисследованные просторы Казахстана, Кольский полуостров, окраины страны на побережье Охотского моря и на Крайнем Севере, отдельные территории, лежащие в Центральной Азии и на юге Сибири.

Во всех этих местах менялась не топография, а жизнь населявших их народов. И эта новая жизнь на старых землях отразилась в новой топонимии.

* * *

Пустынной или, с географической точки зрения, полупустынной зоной был огромный край, который сейчас называется Казахстаном - Страной казахов.

Города в этой стране располагались только вдоль ее границ. От Каспийского моря тянулись на восток Гурьев, Яицкий и Илецкий городки, Оренбург, Орск... Это были селения-крепостцы, казачьи станицы, созданные для охраны российских рубежей. Многие слышали, должно быть, такое выражение: «линейные войска». Эти войска и стерегли линию границы.

Но позже, когда вся страна, до высочайших гор на юге и востоке, была занята Россией, русские крепости выросли и вдоль границы с Китаем. Одним из таких опорных пунктов был городок-крепость Верный, поднявшийся на месте древнего казахского селения Алматы, что значит «Яблочное». С юга границей служили горы и пустыни, а с запада - Каспийское море, да и там был поставлен форт Александровский на окраинной точке полуострова Мангышлак.

Бездорожная, дикая страна стала тюрьмой не только для народа, который был ее настоящим хозяином, но и для «беспокойных элементов», направляемых сюда из Российской империи. В казахские степи был сослан и гениальный поэт Тарас Григорьевич Шевченко.

Недра казахской земли хранили ценнейшие ископаемые - уголь, нефть, железную руду, медь, свинец, серебро и золото. Об этом свидетельствовали названия многих мест, где в древности добывали и железо, и медь, и другие металлы. Но, для того чтобы добыть из-под земли руду, нужно было создать рудники. Чтобы получить из руды металл, надо было построить заводы, электростанции и в первую очередь дороги. А через весь огромный Казахстан тянулась только одна стальная ниточка дороги, соединявшая Оренбург с Ташкентом. По этой дороге из Туркестана, как тогда называли Среднюю Азию, везли в Россию хлопок. Она лишь пересекала страну казахов, но почти не влияла ни на ее экономику, ни на культуру кочевого народа.

Если сравнить карты старого и нового Казахстана, то главное, что бросится в глаза, - это новые дороги (см. цветную вклейку между стр. 176-177).

Первой новой дорогой, построенной здесь на заре существования республики, был Турксиб, соединивший Туркестан с Сибирью. Благодаря этой дороге страна получила второй выход в мир.

А вскоре казахский народ стал переходить от кочевой жизни к оседлой. Этот процесс начался в 1930 году.

В том году я работал на юге Казахстана, в выездной бригаде газеты «Правда». Нашей базой был город Чимкент. Название это означает «Земляная крепость» или «Земляной город». Об этом свидетельствовали остатки земляных валов или укреплений, которые когда-то его защищали.

Предгорная полоса Южного Казахстана представляла идеальное место для заселения и освоения. Тут были плодородные земли и много рек, стекающих с гор. В названиях селений и железнодорожных станций - станицы Беловодской (сейчас этот пункт называется Белые воды, по имени речки Ак-су, притока Арыси), селения Бурного (по горным ветрам, летящим с Таласского хребта, названного по имени реки Таласе, протекающей вдоль его подножия), селения Подгорного у подошвы Киргизского хребта, селения Лугового (сейчас город Луговой) на берегу одного из притоков реки Чу, - лучше всего отражается характер местности. А название одной из первых станций Турксиба, Ленинжол - «Ленинский путь», свидетельствует о новой жизни казахского народа.

С 1930 года на южных землях республики стали создаваться населенные пункты, где должны были осесть кочевники. Будущих селений было так много, что никаких названий им не давали, а помечали на карте номерами: аул № 1, аул № 2, аул № 5... аул № 11... аул № 34... И уж потом сами жители называли свои селения теми именами, какие были приятны вчерашним кочевникам.

Вслед за Турксибом были построены новые железные дороги. От южной трассы прошел новый путь на север, по окраине пустыни Муюнкум и Голодной степи - Бетпак-Дала к Караганде, Акмолинску (ныне Целинограду) и далее к городу Петропавловску на Великом Сибирском пути, - это был третий выход республики к широким русским просторам. Затем была проложена дорога от Каспийского моря к. Южному Уралу. А совсем недавно закончена стройка еще одной железной дороги до границы с Китаем.

Пески Муюнкум называются так потому, что песчаные гряды их похожи на дуги или изогнутые верблюжьи шеи - муюн в переводе «шея». «Бет-Пак-Дала» означает Илистая равнина. Термин дала широко распространен, только он пишется иногда не «дала», а «тала».

Между Муюнкумами и степью Бет-Пак-Дала стоит невысокая гора Джамбул (974 метра). По имени ее был назван родившийся у подножия этой горы великий акын Казахстана, а к северо-востоку от этой горы, на пустынном плоскогорье между сухими руслами рек, стоит небольшое селение, носящее то же знаменитое имя певца степей. Городом Джамбулом стал и один из древнейших населенных пунктов Южного Казахстана - город Аулие-Ата - «Отец селений». Ему-то и суждено было стать важным центром, где работала комиссия по переводу казахов на оседлость.

Старую железную дорогу через Аральск, Кзыл-Орду, Эмбу и Актюбинск пересекает новый стальной путь, идущий из Гурьева на Каспийском море к городу Орску на Южном Урале. От моря на восток эта дорога идет по богатейшим землям Эмбинского нефтяного района, а на подходе к Уралу проходит по новому промышленному району, о котором рассказывают сами названия населенных пунктов: Никель-тау, Хромтау и др. Никель и хром - это не географические термины, конечно, а названия ценных металлов...

Город Аральск, названный по имени Аральского моря, стал сейчас одним из крупных центров рыбной, консервной и сульфатной промышленности. Сульфат добывают в небольшом озере, расположенном к востоку от Аральска, и населенный пункт рядом с этими разработками носит имя Аралсульфат. Город Эмба и весь Эмбинский нефтяной район получили свои названия от имени реки, на которой он расположен; город Актюбинск прежде назывался «Ак-Тю-бе», и это название можно не переводить, так как вам уже известны составляющие его термины. А к северу от Актюбинска стоит городок со странным названием «при Заводе Ферросплавов»...

Железная дорога, ведущая к Караганде - Целинограду - Петропавловску, пересекает два русла рек - Жаман-Сарысу и Жаксы-Сарысу (в переводе «Плохая Желтоводка» и «Хорошая Желтоводка»). Вдоль этих рек проложен стальной путь на запад, к центру республики, где работают новые рудники, шахты и заводы. Сердце промышленного района - древние копи Джезказгана, в которых добывалась некогда медная руда. Имя Джезказган и привело геологов в глухую, безлюдную пустыню.

Название города Караганды переводится обычно «Черная почва» или «Черный грунт». Это может быть объяснено и тем, что летом на этой земле травы выгорали дотла, и тем, что здесь почти на поверхность выходил черный минерал - каменный уголь.

К северу от Караганды железная дорога, не доходя до станции Актаг («Белая гора»), ответвляется к новому промышленному центру - Темир-Тау («Железная гора»), где вырос металлургический центр республики. Казахское название города Акмолинска, прежнего Ак-Мола, означало «Белая могила». Сейчас этот город переименован в Целиноград и стал центром огромного Целинного края, включившего в себя пять северных областей Казахстана.

В Целинном крае идут гигантские работы по освоению полупустынных степей. Со всех концов Советского Союза съехались сюда по призыву партии добровольцы-энтузиасты. Сотни новых населенных пунктов появились на целине. Новые пункты, если только они поднялись не на местах прежних деревень, сел или степных аулов, носят имена: «Новая Жизнь», «Новая Москва», «Новая Эпоха»... «Красная Заря», «Красный Октябрь», «Красный Восток», или имена борцов за свободу и революционеров. Новые совхозы на целинных землях называются: «Московский», «Ленинградский», «Киевский», «Минский», «Ярославский». И эти названия правильны: их дали новым населенным пунктам люди, приехавшие из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Ярославля и других городов страны.

* * *

Века безмолвно лежал за Полярным кругом Кольский полуостров - Мурманская земля, край поморов, или, как ее называли на старых дореволюционных географических картах, Лапландия.

Слово это произошло от имени народа финского племени - лапландцев или лопарей, населявших Кольский полуостров и соседние с ним северные округа Финляндии, Норвегии и Швеции.

У новгородцев, которые пришли в эти края еще в канун нашего тысячелетия, слово «лопарь» считалось бранным словом, означавшим: басурман, нехристь, еретик (лоп значило «некрещеный младенец»). Лапландцы называли себя «саами». Некоторые исследователи полагают, что от этого имени родилось и название Финляндия - Страна Суоми.

Слово саами означает «люди». Самоназвания многих других народностей Севера и Дальнего Востока нашей страны в переводе также означают «люди».

В канун нашего столетия на всем Кольском полуострове не насчитывалось и десяти тысяч человек. Единственным городом полуострова был городок Кола, носящий имя реки, впадающей в залив, также называемый Кольским. В городке проживало 750 человек. Справочники сообщали, что главный город уезда «неказист, незначителен и плохо отстроен».

Жизнь на Мурмане шла тихо и неприметно. Писали об этом полунощном крае редко и мало, хотя ученые знали, что недра заполярной земли хранят клады полезных ископаемых.

О богатствах таких полунощных земель, как Кольский полуостров, писал и Михаил Васильевич Ломоносов:

«По многим доказательствам заключаю, что и в северных земных недрах пространно и богато царствует натура и искать оных сокровищ некому…А металлы и минералы сами на двор не придут. Они требуют глаз и рук своему прииску...»

Только в годы первой мировой войны о Кольском полуострове пришлось вспомнить: русский флот был заперт в Черном и в Балтийском морях, русская армия нуждалась в снарядах и в амуниции, а союзники - Франция и Англия, отрезанные от своих колоний, - в продовольствии. Было решено срочно строить железную дорогу к незамерзающему заливу Кольского полуострова, куда подходили последние струи теплого североатлантического течения Гольфстрима (Название «Гольфстрим» было предложено в 1772 году известным ученым Франклином (по-английски гольф - «залив», стрим - «течение»), а до этого оно называлось Флоридским течением, потому что течение это идет от берегов Америки, из залива близ полуострова Флорида, через весь Атлантический океан и, обогнув Скандинавию, угасает в Баренцевом море у северо-западных берегов СССР. ).

В связи с этой постройкой рядом с городом Колой вырос поселок Романов-на-Мурмане. Его сколотили наспех, как наспех была проложена и железная дорога. Ее так и не успели достроить: в России началась революция. Царское имя в названии поселка сразу же отпало, и поселок стал называться просто Мурманском.

Имя городка Колы происходит, как полагают, от саамского слова кол или кул, что значит «рыба». Городок этот очень старый - о нем упоминают новгородские летописи 1264 года. А новгородцы пришли сюда, в страну «дикой лопи у Студеного моря», еще в канун или в самом начале нашего тысячелетия. По имени новгородского поселения Колы стал впоследствии называться и весь полуостров. Он действительно мог носить имя Рыбного полуострова, потому что рыба была основным богатством этого края.

Название города Мурмана, а затем Мурманска составлено из двух саамских слов: мур - «море» и ма - «земля», то есть «земля у моря». Есть, правда, и другое предположение, которое высказывали некоторые дореволюционные ученые, полагавшие, что слово мурман - это искаженное «норманн», как называли варягов-скандинавов, грабивших русские земли и служивших наемными воинами у славянских князей.

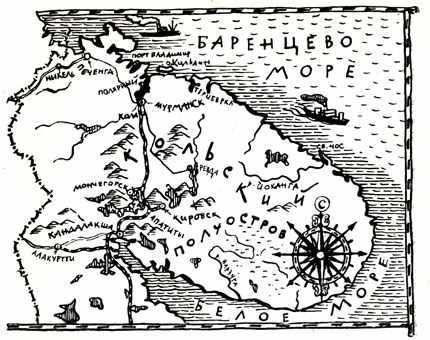

О переменах в истории Мурманского края за годы советской власти лучше всего расскажут географические карты. На дореволюционной карте вы увидели бы всего лишь три названия крохотных рыбачьих селений: Кола, Териберка и Кандалакша. А все, что есть на новой карте, создано уже при советской власти.

Сегодня пригород Мурманска - древняя Кола - насчитывает больше жителей, чем было на всем полуострове. Мурманская область, которая занимает весь Кольский полуостров, по проценту городского населения занимает первое место в СССР, а главный город области - Мурманск - является самым крупным из городов мира, лежащих за Полярным кругом.

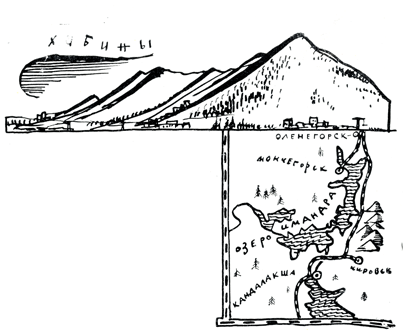

Понятно, почему городское население на полуострове преобладает над сельским. Ведь сельскохозяйственное значение Мурманской области не так велико, как промышленное. А Кольский полуостров прославили несметные клады камня плодородия - апатиты, найденные в Хибинах, а затем и другие металлы и минералы, о которых когда-то писал Ломоносов.

Название невысоких Хибинских гор происходит от финского слова хибен, означающего «холм» или «возвышенное место». У подножия этих гор, на берегу озера Вудьявр («вуд» означает верхнюю безлесную часть горы), и вырос первый индустриальный центр Кольского полуострова - город Кировск. Его назвали именем пламенного трибуна революции Сергея Мироновича Кирова, неустанно заботившегося о подъеме и процветании Заполярного края. В этом краю добывают сегодня и никель - близ города Никель, и другие ценные минералы - близ новых городов Мончегорска и Оленегорска на озере Имандра, и рыбу в Белом и Баренцевом морях, омывающих полуостров.

Кольский полуостров

На белые пятна старых географических карт полуострова за последние тридцать лет были нанесены тысячи новых названий. Они давались не только городам, поселкам, совхозам, гаваням, железнодорожным и научным станциям, но и безымянным горам, долинам, речкам и озерам. О том, как рождались названия на заполярном берегу озера Имандра близ Монче-губы, рассказал А. Е. Ферсман, известный ученый-геолог, академик, один из энтузиастов освоения Кольского полуострова, вместе со своими сотрудниками открывший здесь десятки ценнейших кладов.

Экспедицию, в которой принимал участие Александр Евгеньевич Ферсман, вел проводник, старый саами Архипов.

«- Как зовут этот скалистый наволок, что вдается в губу? - спросили мы Архипова.

- Да как зовут…Просто зовут - наволок.

- А вот следующий?

- Это еще наволок.

- А там, дальше, вон со скалой у входа в губу?

- Еще, еще наволок. Ну чего спрашиваешь? Нету имени у этих губ да наволоков, - говорил старый седой саами.

А наш географ что-то аккуратно записывал в книжечку.

Прошло два года. Из печати вышла большая прекрасная карта полярного озера Имандры, со всеми островами, губами и речушками. На месте западных изрезанных берегов красовались тонко выгравированные названия: «Просто-наволок», от него «Еще-наволок», а дальше «Еще-еще-наволок».

Так родилось слово, и тщетно будут разбирать через сто лет великие знатоки финских языков, фольклористы и историки, где искать корни этих загадочных названий».

Наволоком на севере называется низменный мыс, полуостров, а порой и береговая пойма, заливаемая во время половодья. На Кольском полуострове так называют землю, отделяющую одно озеро от другого, через которую обычно переволакивают лодку, как переволакивают ее и через длинные узкие мысы-наволоки, чтобы не объезжать их.

В небольшом рассказе «Рождение слова» А. Е. Ферсман описывает, как происходили «крестины» гор и долин Хибинской тундры. В этом обряде принимали участие не только географы, геологи, но и местные жители саами.

«Рождение слова не шутка, не забава для хибинцев, это, так сказать, священнодействие...

- Вот эту речушку, - говорит молодой саами Николай, - надо назвать Сентисуай - по-русски Таловка; она ведь никогда не замерзает, бежит даже зимой...

Железные дороги Казахстана

Хибинские горы

Больше споров вызывают названия гор. Одни хотят назвать их так: отроги первый, второй, третий- по военному ранжиру; другие, воспитанные в географическом духе: Северная долина, Меридиональный хребет, Юго-восточный отрог; третьи, помоложе, еще живут воспоминаниями Майн Рида и Купера: Вождь Большой Реки, Озеро Косматых Медведей, Племя Длинного Дня...

- Вот здесь раньше паслись стада диких оленей... Значит, эту гору надо назвать Гора Оленьей Долины, по-саамски - «Поачвумчоор»: олень - долина - гора.

Нашим саамским экспертам предложенное название очень нравится. За ним быстро принимается Ворткуай (Громотуха), Саамка, Ущелье географов» ...

Но не всегда крестины проходили так единодушно. Не всегда привлекались к этому делу и местные жители. Не всегда хватало времени для длинных обсуждений.

«Заканчивается постройкой новая ветка железной дороги. Вместо старого, захудалого разъезда Белый целая настоящая станция с девятью путями, а дальше, у входа в ущелье, - разъезд, потом город Кировск - Хибиногорск, а в горах, у самого апатитового рудника, - конечная станция всей апатитовой ветки.

Надо дать названия новым станциям, включить их в реестр железнодорожных путей всего Союза, напечатать новые билеты, бланки, реестры, квитанции, накладные, литера, - словом, записать новые названия в книгу прихода.

- Ну, конечно, самая главная станция - это на магистрали, - говорит старый железнодорожник, - ее надо назвать Апатиты.

- Но ведь апатит не здесь, - пытаюсь я скромно вмешаться в разговор.

- Ничего, зато сюда его везут. Значит, решено - эта станция будет Апатиты. Там, на тринадцатом километре, - разъезд, назовем его Титан.

- Но ведь там титана, как руды, нет и не было, - пытаюсь я снова подать голос.

- Ну ничего, сейчас нет, так надо, чтоб вы, геологи, нашли там титан. Ясно? Ну, а конечный путь ветки надо, конечно, назвать, у самого апатитового рудника, Нефелином. Тут, я думаю, и минералоги не будут возражать.

- Но ведь там, слава богу, нефелина мало.

- Ну ничего, батька, хоть мало, а все-таки есть; значит, и станция - Нефелин.

Так родилось слово, так решил отец Саваоф - железнодорожное начальство».

И еще одна маленькая выдержка из того же рассказа:

«Геохимики нашли около самого разъезда № 68 замечательное месторождение. Они говорят, что здесь открыты мировые руды титана, сотни миллионов тонн…Ну, значит, будут строить завод, фабрику, поселок.

Даже неловко: мировые руды, а разъезд просто № 68. Так думает старый железнодорожник.

- Надо переименовать. Да очень эти минералоги будут смеяться, назовешь их словом, а они тебя этим словом! Не знаю. Да и жарко сегодня, не до крестин. А тут еще пристал диспетчер, поезжай в Октоканду, принимай какой-то барак - кляузное дело, и в такую жару! Ну просто Африка, Африканда какая-то!

Разъезд был назван Африкандой, и по всему миру, на сотнях языков, во всех минералогиях, во всех музеях стояло отныне гордое слово: «Африканда, Кольский п/о, СССР».

Так родилось еще одно слово!»

И сегодня вы видите эти слова - новые названия населенных пунктов - в том самом месте географической карты нашей страны, где полвека назад лежал нищий, пустынный край, в котором на одного человека приходилось пятнадцать квадратных километров территории, где не было ни дорог, ни городов, ни промышленности, ни сельского хозяйства. И этот край служит живой иллюстрацией бессмертных слов Сергея Мироновича Кирова, сказанных им академику Ферсману: «Нет такой земли, которая бы в умелых руках при советской власти не могла быть повернута на благо человечества».

* * *

Мы ограничиваемся только двумя рассказами о «новых» территориях, хотя топонимические перемены на карте СССР, вызванные дооткрытием страны, рождением новых населенных пунктов, прокладкой новых железных дорог и автотрасс, позволяют нам значительно расширить эти рассказы. . . . Географам все время приходится уточнять старые карты. Ежегодно на них наносится по нескольку тысяч новых географических названий. Особенно «урожайными» годами были годы, наступившие сразу же после окончания Великой Отечественной войны.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Одержав историческую победу в Великой Отечественной войне, Советская Армия освободила земли, некогда принадлежавшие русским, открытые русскими людьми, названные ими и освоенные. К числу таких освобожденных земель относилась южная половина острова Сахалин и вся цепочка Курильских островов, протянувшаяся дугой от южной оконечности полуострова Камчатка до северных владений островной Японии.

За годы японского владычества на Курильских островах (с 1875 года) и на Южном Сахалине (с 1905 года) захватчики не только хищнически опустошали русские земли, но и старались стереть с карт и вытравить из памяти людей все прежние географические названия. Новые хозяева истребляли все следы русского прошлого - японцы разрушали даже русские постройки.

После возврата тихоокеанских земель истинному их владельцу можно было приступить к восстановлению справедливости и стереть с географических карт следы пребывания временных захватчиков на Курилах и на Сахалине. Но нельзя было «упускать и поистине неповторимую возможность увековечить целую плеяду достойных имен первых русских исследователей островов, политических узников сахалинской каторги, партизан, боровшихся с японцами в 1905 году, наконец, имена самых близких нам героев - освободителей Южного Сахалина и Курильских островов от японцев».

Так писал географ Ю. К. Ефремов, командированный в 1946 году на Дальний Восток с заданием «навести порядок в топонимике Южного Сахалина и Курильских островов». Задача эта была очень сложной - об этой сложности и рассказывал Юрий Константинович в своей книге «Курильское ожерелье»:

- Географические названия отлагались на карте сообразно с ходом истории, подобно геологическим пластам, и эти названия являются интереснейшими историческими памятниками…

Первые русские исследователи бережно сохранили местные древнейшие названия географических пунктов, данные айнами-курильцами.

Чтобы легче разбираться в местных названиях, приведем несколько терминов сахалинско-курильской топонимики, взятых из языка айнов:

Мошири, мушир - остров.

Ши - лучший, крупный.

Шири - земля, страна, остров.

Котан - селение, место.

Най, пет - река.

Томори - пристань.

Нупури, нобори - гора.

Поро - большой.

По, пон - малый.

Пара - широкий, обширный.

Оне - старый, прошлый.

Куна - черный.

Соя - скалистый грунт, голые скалы.

С помощью этих терминов нетрудно определить, что название острова Кунашир значит «черная земля» или «черный остров», имя населенного пункта Онекотан - «старое поселение», Парамушир-«широкий (или обширный) остров», Поронай - «большая река», а Шикотан - «лучшее место». И действительно: на Шикотане чудесные бухты, каких нигде не сыщешь на Курилах - глубоко врезающиеся в остров, зеркальные, как озера, узкие, как фиорды; хороши на Шикотане и леса - из пихт, елей, берез и кленов, перевитых диким виноградом; и луга на острове богатые, сочные, ярко-зеленые, луга без труднопроходимых зарослей кедрового стланика,..

Русские землепроходцы были скромными людьми и не увековечивали своих заслуг в названиях открытых ими земель. Тем важнее было закрепить на картах имя В. Атла-сова, который первым из европейцев увидел снежную шапку одного из курильских вулканов; имя М. Наседкина, которому в его смелом плавании по неизведанному морю открылся первый из северных островков Курильской гряды; имена первых русских людей, ступивших на курильскую землю, - Д. Анциферова и И. Козыревского; имя знаменитого землепроходца-дальневосточника А. Шестакова; имена И. Еврейнова и Ф. Лужина, смелых геодезистов, посланных Петром Первым, чтобы положить на карту неизвестные острова; имя казачьего сотника И. Черного, впервые описавшего по собственным наблюдениям все острова, кроме Кунашира.

На старых географических картах таких имен не значилось. А те, которые существовали - их тоже было немного, - убрали с карт японцы. Исчез с карт и пролив Головкина, названный в честь замечательного исследователя Курил, плававшего здесь на корабле «Диана» в начале прошлого века, в канун Отечественной войны. В. Головнин продолжил исследование, начатое И. Крузенштерном, который назвал крупнейшие вулканы северной части Курильской гряды именами русских ученых В. Севергина и Н. Фусса, мореплавателей П. Креницына и Г. Сарычева. Некоторым мысам и заливам были присвоены имена ученых Ф. Соймонова и Ф. Беллинсгаузена, деятелей русского флота Д. Сенявина и С. Мордвинова, а группа мелких скал, едва не погубивших в тумане крузенштерновский корабль «Надежду», получила меткое название «Каменные Ловушки».

Исследуя южную часть островной гряды, Головнин исправил на картах некоторые ошибки Крузенштерна. Тщательно собрав все географические сведения, которыми располагали коренные жители гряды, он уточнил местные названия островов, их произношение и написание.

Но работа Головкина была прервана японцами, вероломно захватившими его в плен в маленьком прибрежном селении острова Кунашир. Неизвестно, чем окончилась бы история с Головкиным, которого японцы продержали в заточении более полутора лет, если бы в Японию с дальнего запада не доползло известие о разгроме Наполеона. И японцы решили не связываться с таким опасным соседом, как русские.

Наведение порядка в топонимии Южного Сахалина и Курил началось с возвращения географическим пунктам их прежних законных имен. Следовало увековечить имена героев Великой Отечественной войны, штурмовавших японские укрепления на Сахалине. Нужно было присвоить курильским мысам и селениям имена отважных участников первых советских десантов, освобождавших Курилы от японского владычества.

Переименование названий и появление новых началось еще до того, как приступила к работе специально созданная для этого комиссия. Колхозы, организовавшиеся сразу же после окончания войны, получали названия: «Победа», «Новая жизнь», «Заветы Ильича», поселки, выраставшие на освобожденной земле, - «Совхозное», «Колхозное», «Первомайское», «Ударное», «Пионер»...

А самую высокую точку Южного Сахалина - вершину горного хребта (японцы называли ее Сикигава-яма («Яма» по-японски - гора; отсюда Фудзияма, Асамаяма, Хи-райяма, Курояма и прочие «ямы».) )- было решено переименовать в гору Возвращения.

* * *

Но, прежде чем вести дальнейший рассказ, попробуем выяснить основное: что означают названия «Курилы» и «Сахалин»?

Русские казаки называли жителей островов «курилами» или «курильскими мужиками», очевидно, потому, что на вопрос казаков, кто они такие, любой житель отвечал: кур, то есть «человек». От этого и все острова стали называться Курильскими.

Вице-адмирал Головнин объяснил это название по-иному.

Название Курильских островов, по его мнению, произошло от вулканов, которые как бы курятся, дымятся. Вулканов же на Курилах в самом деле множество, и более трети из них действуют - над их вершинами всегда курятся дымки. Объяснение Головкина удовлетворяло многих: так обычно и объяснялось слово «Курилы».

Существовало еще и третье объяснение, данное английским миссионером, который долгое время жил у айнов на острове Хокайдо, составил словарь айнского языка и, конечно, занимался айнской топонимикой. Оказалось, «кур» и «кури» по-айнски означало также облако, тень, мрак, туман, а на Курильских островах, у которых сталкиваются теплые и холодные морские течения, туманов и облаков хоть отбавляй. Такое объяснение слова «Курилы» показалось миссионеру правильным, и он на нем остановился. Но ведь слова «курильские мужики» стали известны русским задолго до того, как они узнали не только о существовании вулканов, но даже о самих островах, частенько окутываемых туманами.

«Курильскими мужиками» во время Атласова и Наседкина, то есть в конце XVII и начале XVIII века, называли жителей островов, лежащих к югу от Камчатки. Первый из них находится неподалеку от южной оконечности Камчатки - мыса Лопатка, прозванного так за свою форму. Название же острова Сахалин происходит...

Нет, тут коротко не ответишь. И объяснение придется начать издалека.

По-айнски Сахалин называется Крапто или Крафто. По-китайски - Куедао. Японцы приняли за основу туземное название Крафто, которое по-японски звучало как Карафуто. В словах японского языка обычно не встречается несколько согласных подряд, и если японцам приходится иметь дело со словами другого языка, то они вставляют между согласными гласные. Впоследствии же, стремясь полностью японизировать название, они изменили в нем еще один звук, и остров получил имя Кабафуто.

Как видите, это имя совсем не похоже на Сахалин.

Поглядите на карту Дальнего Востока. Вдоль всего побережья, лежащего против острова Сахалин, тянется мощный горный хребет Сихотэ-Алинь. Он подступает к самому океану. Восточные склоны его круты, а реки, стекающие к морю, бурны и коротки. Вернее, это даже не реки, а горные потоки; западные же склоны Сихотэ-Алиня пологи, и на высотах хребта рождается полноводная Уссури - один из крупнейших притоков Амура.

Этот край хорошо известен многим по книгам писателя Арсеньева, знатока Уссурийского края, автора знаменитых книг «Дерсу-Узала» и «В горах Сихотэ-Алиня».

А что такое Сихотэ-Алинь?

Правильнее это название следует писать так: Си-хэ-та Алинь. Си-хэ-та - слово китайское, Алинь - тунгусо-манжурское.

Си означает «западный» или «запад4». Это слово часто встречается в китайских географических названиях; к примеру, Шаньси означает «Западные Горы» (слово шанъ вам уже известно по названию Тянь-Шань).

Хэ по-китайски- «река»: вспомните хотя бы могучую Хуанхэ - Желтую реку. Нашу Неву китайцы называют Невахэ, среднеазиатскую Аму-Дарью - Амухэ.

Та или да значит «большой». Алинь - «хребет». Следовательно, всё название хребта Сихотэ-Алинь надо перевести так: Западных рек Большой Хребет.

У подножия Сихотэ-Алиня поворачивает на север великая река Амур. Маньчжуры называли ее по имени хребта - Сахалин, хотя местное название Амура - Черная река, а у китайцев - Хэйлунцзян, или «река Черного Дракона». Эпитет «черная» дан ей потому, что вода Амура гораздо темнее, чем у многих ее притоков. Сунгари, к примеру, несет в Амур желтовато-белую мутную воду, и она на большом протяжении не смешивается с амурскими водами.

Великая река впадает в море как раз против большого острова. Эти места - устье реки и земля, лежащая перед этим устьем, - были нанесены на карту в начале XVIII века тамошними миссионерами. Одна из копий этой карты попала во Францию и стала широко известной, потому что вошла в знаменитый атлас географа д'Анвиля, изданный в Париже. На этой карте против устья Амура стоит надпись: «Сахалин анга хата», что по-монгольски означает «хребет, остров, большая скала при устье черной реки». От этой карты и пошло название острова - «Сахалин». Оно распространилось вместе с парижским географическим атласом, где было много карт Китая, Татарии и Тибета. Отсюда пошло и название Татарского пролива, отделяющего Сахалин от материка. Татарией же, как известно, в Европе называли все огромное пространство к востоку от Урала.

Русские, обосновавшись на Сахалине и на Курилах, стремились сохранить местные географические названия, а новые поселения называли по имени первых жителей того или иного места или в честь наиболее приметных людей, живущих в селении. А. П. Чехов в своих замечательных записках об острове Сахалин сообщал, что гиляцкая (Гиляками прежде называли нивхов.) деревушка Ускво стала селением Усково, что на месте деревушки Паль-во выросло селение Палево (Чехов, очевидно, не знал, что паль по-нивхски значит «гора», а во - «селение»). Селение Дербинское на реке Тымь названо по имени тюремщика Дербина, убитого арестантами за жестокое обращение с каторжниками. Как видно, А. П. Чехов серьезно интересовался топонимией Сахалина, и его записи о каторжном острове помогли расшифровать немало географических названий, что особенно важно, потому что Чехов был на Сахалине незадолго до того, как остров попал в руки японцев.

Захватив Южный Сахалин и Курилы, японцы вытравляли из памяти населения, оставшегося жить на этих островах, не только русские географические названия, но и те, которые были даны другими европейскими исследователями. Несколько названий, правда, сохранили прежний смысл, однако никто не узнал бы в этих названиях старые имена, так как они были переведены на японский язык: село Лиственничное стало называться Карамацу (по-японски лиственница), село Третья Падь превратилось в Сан-носава (по-японски третья долина) и т. п.

Но даже в тех редких случаях, когда японцы решали сохранить старое название, оно уродовалось так, что становилось неузнаваемым. Островок Авось, названный в честь корабля-тендера «Авось», на котором мичман Давыдов совершил свое смелое плавание в Русскую Америку (а сам корабль получил такое обнадеживающее имя в связи с рискованностью предпринятого рейса), вначале звучал у японцев как Абосу, а потом это название было сменено на Хокаке. Мыс Великан зазвучал как Уэрикан (в японском языке «л» отсутствует). В названиях Морудзи и Гуродзонуй трудновато опознать русские названия поселка Морж и мыса Грозный, так же как в названии Марауэфусики - имя селения Муравьевское.

Только название села Сенявина узнавалось в японском произношении - Сениауин.

Возвращая всем этим изуродованным и покалеченным названиям их прежнее звучание, товарищи, работавшие над наведением порядка в курильской и южносахалинской топонимии, заодно исправляли всякого рода ошибки, неизбежно возникавшие в давние времена.

Ошибки заключались и в неточном написании древних географических названий, и в том, что несколько географических пунктов назывались одним и тем же именем. Прежде с такими одинаковыми названиями еще можно было мириться - ведь в старину не существовало почты, телеграфа и радио, а в наши дни одинаковые названия путают работу связистов.

Нетрудно понять, что люди, селившиеся вдали друг от друга, могли называть свои селения одинаково: «новым», «большим», «старым», «красивым», свои бухты - «тихой», «бурной», «спокойной»; свои острова - «грозным», «большим», «малым». Но, когда связи становились прочнее, когда люди все чаще посещали друг друга, начиналась путаница с одинаковыми адресатами.

Название острова Шумшу, самого северного острова Курильской гряды, было записано казаками и землепроходцами неточно: правильное его имя Шимушир или Симушир, что означает, как вы уже знаете, «крупный остров». Но уточнять это название не было смысла, так как южнее, в самом центре гряды, находится другой остров Симушир. Поэтому решили оставить за островом хоть и не совсем точное имя, но зато близкое древнему названию.

Для всех островов Курильской гряды советские люди восстановили старые айнские названия. Правда, никто из айнов уже не мог бороться за восстановление такой исторической справедливости: на самих Курилах айны исчезли - их вытеснили отсюда японцы, жестоко -преследовавшие и уничтожавшие добродушный, мирный и трудолюбивый народ. Да и на Южном Сахалине после появления здесь японцев жизнь айнов стала настоящей пыткой. Новые хозяева согнали айнов с удобных для жилья мест, над айнами издевались, заставляя их выполнять самые тяжелые и опасные работы, обрекая на голод, болезни и вымирание. Ярче всего о трагической судьбе этого некогда многочисленного народа рассказывают айнские названия рек, мысов и селений: селение Токотан («Место Смерти»), река Увенпет («Река Скорби»), мыс Увешири («Земля Рыданий»), селение Райчили («Плач по умершему»)...

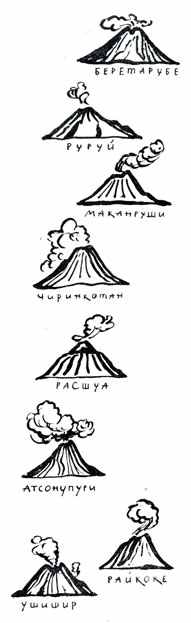

Советские географы считали своим долгом сохранить память об айнском народе, увековечив названия, данные некогда айнами всем крупным островам Курильской гряды и ряду вулканов: вулкану Чикурачки на Парамушире, вулканам Ширинки, Маканруши, Чиринкотан, Экарма, Рай-коке, Расшуа, Ушишир, Кетой, Чирпой, пику Уратман на Симушире, вулкану Ивао на Урупе, вулканам Атсонупури, Камуй, Чирип, Урбич, Стокап, Мотонупури и Беретарубе на Итурупе, вулканам Томари и Ноторо на Шикотане и вулканам Руруй и Тятя на острове Кушашир.

Названия вулканов

Многие из этих названий до сих пор не расшифрованы. Некоторые из них можно объяснить, пользуясь айнским словариком, приведенным в начале этой главы: Ушишир значит «бухты земля» - на этом острове очень оригинальна бухта, образовавшаяся в кратере погасшего вулкана. Уруп значит «лосось», Чирпой - «мелкие птицы», Камуй - «грозный», «божественный», «величественный», Атсонупури- «противостоящая гора», а вулкан Тятя, один из красивейших вулканов на Курилах, назывался по-айнски Чача-нупури, то есть «Отец-гора» или «Старик-гора». Японцы, не имея в своем языке слога «ча», переделали Чача-нупури в Тятя-яма.

Утверждая список новых названий, наши географы поддержали местных жителей, которым имя Тятя пришлось по душе. Отец-гора действительно как бы возглавляет остальные вулканы острова Кунашир. В просторечии его уже называли Батей и Папашей. И с этим пришлось считаться особенно потому, что смысл первоначального айнского названия благодаря случайному совпадению никак не нарушался.

Разумеется, не все айнские названия сохранились на картах: одинаковые названия повторялись в разных местах и их надо было заменить. Пришлось отказаться и от нескольких неблагозвучных и трудно произносимых названий, вроде Уяхкупа или Перетурпить, которые неизбежно искажались в произношении - русские старопоселенцы Южного Сахалина и Курильских островов и новые жители на землях, возвращенных родине, превращали название Ноцука в «Ночку», Тифунбецу - в «Сухумбица», Тофузу - в «Тофицу». Одни и те же географические пункты назывались по-разному: у пограничников гора Маруяма превратилась в сопку Пирог, а жители селения, расположенного на другой стороне горы, называли эту же сопку Марусей. И в обиход стали уже входить по два-три названия одного и того же пункта.

Наводя порядок на картах, советские географы бережно сохраняли географические названия, данные иностранными исследователями - французами, голландцами, англичанами и даже японцами.

Следовало не забывать также и о том, что триста, двести и даже сто лет назад сложные географические комплексы обладали только одним именем: остров такой-то, и все. А ведь у каждого острова есть свои заливы, бухты, мысы, перешейки, горы, холмы, речки, озера, ущелья, отмели и еще десятки особенностей. Каждая из них обязана была иметь свое особое название.

И названий таких в этих местах, ожидавших новой топонимии, насчитывалось более десяти тысяч.

* * *

Топонимическая комиссия не могла ограничиться только восстановлением старых, так сказать, законных названий и уточнением неправильных географических имен. Надо было уже думать о том времени, когда на пустынные острова, в безлюдные, ненаселенные горы и долины придут поселенцы. Конечно, за ними останется право назвать селение или город, который они построят, тем именем, какое они сами выберут. Они же назовут и улицы, и площади, и переулки нового населенного пункта.

Но у этого пункта должен быть точный адрес еще до закладки фундамента первого дома. Если поселок заложат в долине, то она обязана уже иметь название, так же как и горы, меж которыми лежит эта долина, как и вершины гор, как и река, текущая по долине, и все географические точки, имеющие право на особое название.

Начало работы шло без особых осложнений. Города и крупные населенные пункты были переименованы сравнительно быстро. Этим пунктам возвратили прежние айнские и русские названия. Вспомнить их помогли не только местные старожилы, но и запечатленные в книге «Остров Сахалин» свидетельства Антона Павловича Чехова. Его имя отныне накрепко связалось с островом: именем Чехова назвали небольшой уютный городок на западном берегу Сахалина и самую высокую вершину Сусунайского хребта, у подножия которого раскинулся Южно-Сахалинск.

В запасе у топонимической комиссии был длиннейший список с именами и фамилиями людей, память о которых хотелось увековечить в географических названиях Курил

и Сахалина: казаки-землепроходцы и купцы, зверопромышленники и геодезисты, мореплаватели и географы, геологи, этнографы, врачи, гидрографы, краеведы, герои войны 1905 года и герои освобождения Сахалина и Курил... Короче говоря, всё, что когда-либо было связано с этими далекими краями, запечатлялось на новых географических картах.

Но этот, казалось бы, бесконечный запас названий таял с поразительной быстротой. Пришлось прибегнуть к старому методу, каким пользовались путешественники-открыватели много сот лет назад: вот эта гора торчит, как палец - назовем ее Пальцем; вот эта речка течет в закрытое озеро - назовем ее речкой Запертой; вот над этим вулканом всегда висит кудрявая шапка газов - назовем его Кудрявым; вот этот берег песчаный, гладкий, когда с него скатывается волна прибоя, блестит как зеркало - назовем его Зеркальным Пляжем; вот это озеро почти круглое по форме - назовем его озером Круглым...

Самое главное - не повторяться!

Географам помогала память о знаменитых людях страны: одной из наиболее красивых бухт на Шикотане присвоили имя художника Айвазовского. Его же именем назвали и скалистый остров, о каменные ребра которого с грохотом разбиваются океанские волны. Обрывистый, крутой мыс получил имя великого природолюба - писателя Пришвина. Один из кунаширских вулканов был назван именем Менделеева - у подножия этого вулкана бьют десятки минеральных ключей и текут разноцветные ручьи.

Но еще многие географические пункты оставались неназванными, и комиссия вынуждена была обращаться за помощью к местному населению, прибывшему с материка.

Собрания проходили бурно. Не так уж часто представлялась людям возможность самим выбрать имя своему селению. В имени, скромном, красивом и отличном от других топонимов, уже имеющихся на Курилах, должен был отражаться облик поселка.

На одном из таких собраний в рыбацком селе жители предлагали: «Аккуратное», «Прибранное», «Уютное»... и тут же отвергали их. Наконец остановились на имени «Ясное». Его оправдывало почти постоянно ясное небо над селом, когда вокруг всюду висел туман.

Но член комиссии, проводивший собрание, отклонил это имя: его уже присвоили поселку на другом конце острова.

Тогда было предложено еще одно - «Доброе». Поселок действительно мог быть так назван. Но оказалось, что и это имя уже занято селом, лежавшим неподалеку от села Ясного. И у села были исторические права на такое название: в 1807 году русский офицер Хвостов столкнулся в этом месте с японцами, самовольно захватившими остров, и выгнал их из этой бухты. В честь такого события бухту назвали Добрым Началом. И понятно, почему решили дать селу, стоящему в этой бухте, имя Доброе.

Жители искренне огорчались, говорили, что и слов подходящих вроде больше не осталось, и жалели свое безымянное, но такое хорошее, славное село.

И тут кто-то из рыбаков предложил назвать село Славным. Имя понравилось всем - такое будто и прославляющее и обязывающее. Год спустя в Указе Президиума Верховного Совета РСФСР в числе прочих селений Курильского района гордо значилось и село Славное.

* * *

Но до того, как произошло это событие, географам и местным организациям пришлось еще немало поработать над завершением полного свода всех названий.

Первые тысячи названий, имевшихся в запасе, были израсходованы быстро, закрепившись за определенными географическими пунктами. На шестой тысяче имен к географическим названиям пришлось привязывать различные прилагательные вроде «бурный», «грозный», «высокий», «низкий», «пологий», «песчаный», «северный», «южный», «западный», «восточный», «глубокий», «мелкий», «каменный», «скалистый»... Но вот закончена шестая тысяча, седьмая, восьмая. А впереди еще целая гора неназванных географических объектов.

Комиссия изнемогала. Откуда еще набирать новые названия? Попробуй дать имена семерке рек, стекающих в Тихий океан...

- емерка? Ну, назовем их днями недели, - предложил один из членов комиссии.

И на карте появились семь речушек: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница…

А на очередь вышли еще двенадцать некрещеных речек.

- Двенадцать? Ежели двенадцать, так, пожалуй, используем месяцы.

И на карту легли новые географические наименования двенадцати речек: Январская, Февральская, Мартовская, Апрельская, Майская...

Быть может, лет через сто - полтораста часть этих речушек высохнет - останутся три-четыре речки: Майская, Августовская, Ноябрьская... и будущие исследователи начнут гадать, откуда взялись такие странные географические имена?

* * *

Вот какими путями приходят иногда на географическую карту удивительные названия. А бывает, что на картах появляются такие топонимы, которых никто и не ожидал. К таким неожиданным топонимам на картах Дальнего Востока можно отнести и острова Шишки в Малой Курильской гряде близ острова Полонского.

Острова эти, маленькие, круглой формы, сложенные из каменных слоев, очень походят на шашки. А некоторые из них, повыше ростом, смахивают на дамки. За это сходство географы и решили назвать острова «Шашки».

Но… тут уж нить теряется…То ли при перепечатке ошиблась машинистка, то ли описался картограф, но из печати вышла новая карта с островами, которые назывались уже не Шашками, а Шишками.

Так эти шишки и доныне сидят на картах.

А в другом случае географам пришлось протестовать. На острове Матуа, где дымится вулкан Сарычева, есть мыс, который на старых русских картах носил название мыса Скалистого. Позднейшими исследованиями было выяснено, что на этом мысу зимовал в 1756-57 году отважный русский шкипер Юрлов, и его имя было решено дать этому скалистому мысу.

Новое название утвердили. Но на новой географической карте напечатали иное имя - мыс Орлова. Кто-то допустил ошибку.

Но справедливость восторжествовала. Ошибка была исправлена, и на картах стоит уже правильное название, напоминающее нам об одном из смелых русских людей, двести лет назад осваивавшем Курильские острова.

* * *

А вот о том, как родилось бессмысленное название «бухта Бухта», стоит рассказать подробней.

Однажды с высоты приморского кряжа перед географами открылся чудесный вид на побережье - горы, долины между ними, а внизу, под ногами, сияла лазурная, словно изнутри светящаяся синевой бухта.

Местные жители, недавние переселенцы из Тамбовской области, называли этот чудесный лазурный залив бухтой Софьей.

- Почему? Кто дал ей это название?

- Да мы сами, - отвечали новоселы. - По-японски бухта эта называлась «Сокия», а что это за название? Ничего оно по-нашему не означает. Вот мы и переправили его чуть-чуть. И выговаривать легче, и вроде по-русски.

Географы согласились: можно и «София», в Болгарии даже столицу так называют.

И название закрепили за бухтой и за селением.

Но название надо еще утвердить в высшей инстанции. А до высшей инстанции ведут несколько ступеней. И вот на одной из них кому-то не понравилось имя «София», и его вычеркнули, а так как рядом с этим именем стояло слово «Бухта», то за поселком и оставили это странное название.

«Это искажение было сделано уже после того, как я проверил правильность всех переименований, - рассказывает Ефремов, - и каково же было мое удивление, когда год спустя я открыл только что изданную карту и, не веря своим глазам, прочел невероятную надпись «бухта Бухта». Что такое? В глазах у меня двоится, что ли? Но нет, на карте эта - бессмыслица напечатана совершенно отчетливо. И постепенно я начинаю понимать, как могла получиться такая нелепость: очевидно, картограф, увидев, что имя «София», стоявшее у кружочка, означавшего селение, заменено словом «бухта», механически перенес это исправление и на название бухты София, заменив это имя «бухтой», откуда и получилось абсурдное двойное имя «бухта Бухта».

В своей книге «Курильское ожерелье» Ю. К. Ефремов пишет:

«... Сколько сил потрачено на упорядочение названий - и все-таки ухитряется, как бурьян, прорастать путаница и глупость. Надо исправить ошибку. Пишу картографическому начальству о происшедшем недоразумении. При издании следующих карт «бухта Бухта» должна исчезнуть и уступить место бухте София с селением Бухта».

Книга Ефремова вышла в 1953 году и была переиздана в 1962 году, но до сих пор еще «бухта Бухта» украшает карту дальневосточных окраин нашей страны.