И. В. Янковская ортостатическое тестирование при занятиях с отягощениями томск

| Вид материала | Документы |

| 2.4. Диапазоны устойчивости ортостатических реакций («закон исходных значений») Таблица 7.Зависимость напряженности регуляторных систем от уровня симпатической активности в покое (М ±m) |

- Реферат «Тестирование на уроках русского языка», 341.77kb.

- Томск, 11-14 октября 2006 г. Томск Сибирский государственный медицинский университет, 21461.95kb.

- Фролова Н. З., педагог дополнительного образования ддт «у белого озера» г. Томск, 80.88kb.

- План Характеристика нагрузок при занятиях физическими упражнениями Утомление и его, 197.51kb.

- Программы «Инновационный вуз» Томск 2007 удк 008 (47+57), 1933.77kb.

- Лекция №10. Юзабилити-тестирование, 89.95kb.

- России в условиях возрастающей наркоопасности материалы выездного совещания при председателе, 2007.65kb.

- Тестирование учащихся в общеобразовательных учреждениях, 120.35kb.

- Рабочая программа дисциплины "мультимедиа технологии" Томск 2005, 85.8kb.

- Программа конференции 8-12 октября 2007 г., Томск Организаторы и спонсоры, 281.06kb.

2.4. Диапазоны устойчивости ортостатических реакций («закон исходных значений»)

Для того, чтобы определить условия устойчивости и выявить диапазоны неустойчивости адаптационных реакций во всех выделенных ранее вариантах, была проведена сортировка и ранжирование числового массива, содержащего результаты ортостатического тестирования, по каждому из параметров кровотока и напряженности регуляторных систем в отдельности. Рассматривали направленность и величину изменений всех параметров ортостатических реакций относительно одного, выделенного параметра.

С этой целью были проанализированы результаты проведения ортостатической пробы, полученные в результате обследования 807 человек (школьников общеобразовательных школ и студентов ФФК).

В каждой из электронных таблиц, с результатами ортостатического тестирования, выделялись три диапазона значений, в которых выбранный заранее параметр при ортопробе возрастал, либо снижался, либо не изменялся. В дальнейшем, значения параметров в каждом из выделенных диапазонов подвергались перекрестному корреляционному анализу на предмет выявления их взаимосвязи, а по значениям описательной статистики (средних величин и их ошибок по t-критерию Стьюдента), определяли достоверность выявляемых различий.

Вначале была проанализирована зависимость между величиной и направленностью ортостатических изменений параметров кровотока от их значений в покое (такая зависимость была выявлена Л.И. Осадчим в экспериментах на лабораторных животных в 1999).

Для этого, диапазон значений ортостатических изменений диастолического АД был распределен на 5 подгрупп, в зависимости от направленности и величины его изменения. Средние значения этого диапазона приведены в левой колонке таблицы 5 и выделены жирным шрифтом. Сопутствующие изменения других параметров (систолического АД и ЧСС) приведены в следующих колонках таблицы.

Таблица 5.

Ортостатические изменения систолического АД и ЧСС в зависимости от направленности и величины изменений диастолического АД (M±m), п=807

| № | Изменение параметров при ртопробе | Значение параметров в покое | ||||

| АД диаст., мм.рт.ст. | АД сист., мм.рт.ст. | ЧСС, уд/мин | АД диаст., мм.рт.ст. | АД сист., мм рт.ст. | ЧСС, уд/мин | |

| 1. | -13+1 | -6±3 | 12+3 | 71 ±3 | 109±4 | 81 ±3 |

| 2. | -4±0,3 | -3+2 | 11±2 | 67±3 | 107±4 | 81+3 |

| 3. | 0,3±0,1 | -2±1 | 13±2 | 69+2 | 109+2 | 80±3 |

| 4. | 10±0,4 | 1±1 | 9+1 | 63+1 | 110±2 | 74±2 |

| 5. | 34±3 | 6±3 | 13±5 | 43±7 | 109+5 | 73±6 |

Примечание к таблице: средние значения выделенных групп расположены в порядке возрастания в левой колонке таблицы, выделенной жирным шрифтом. В строках этой таблицы приведены параметры кровотока, соответствующие каждой из выделенных групп.

В тех случаях, когда ортопроба сопровождалась снижением диастолического АД (в приведенной выше таблице приведены два уровня снижения давления - на -4±0,3 мм.рт.ст. и -13±1 мм.рт.ст), зависимости от исходных значений ЧСС и систолического АД не прослеживалось. Доказательством этому утверждению явилось то обстоятельство, что различное по величине снижение диастолического АД происходило при практически одних и тех же исходных значениях ЧСС (81±3 уд/мин.) и систолического АД (109+4 мм.рт.ст. и 107+4 мм.рт.ст. соответственно).

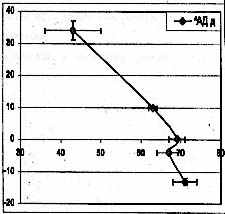

При анализе динамики давления прослеживалась явная зависимость ортостатических изменений диастолического АД от его значений в покое - большему снижению давления (АД диаст.) соответствовало его большее значение в покое, и наоборот - большему приросту диастолического АД соответствовало меньшее значение диастолического АД в покое. Эта зависимость наглядно прослеживается на рисунке 9.

Рис.9. Зависимость ортостатических изменений диастолического АД от его значения в покое.

Примечание к рисунку: на горизонтальной оси - значения диастолического АД в покое. На вертикальной оси – значение изменений АД при ортопробе.

В диапазоне исходных значений диастолического АД примерно от 65 мм рт.ст. до 75 мм.рт.ст., его ортостатические изменения были разнонаправленными и, в принципе, не прогнозируемыми. При выходе исходных значений диастолического АД за пределы этого диапазона, связь ортостатических изменений АД от его исходного значения существенно возрастала – чем выше было исходное значение диастолического давления в покое, тем больше были ортостатические изменения.

Направленность изменений была обратной по отношению к исходному уровню – при исходном значении АД выше указанного диапазоне (> 75 мм рт.ст), давление при ортостазе снижалось, а при исходном уровне АД ниже этого диапазона (< 65 мм рт.ст), ортостаз сопровождался ростом давления.

Наличие связи ортостатических изменений АД от его исходного значения подтвердилось корреляционной зависимостью ортостатических изменений диастолического АД от его значения в покое, представленной на рисунке 10.

Рис.10. Корреляционная зависимость ортостатических изменений диастолического АД его значения в покое.

Примечание к рисунку: на горизонтальной оси - значения коэффициента корреляции. На вертикальной оси - значения изменений диастолического АД.

Графическое представление этой зависимости наглядно показывает, что в указанном выше диапазоне значений диастолического давления в покое (примерно 65…75 мм.рт.ст.) корреляционная зависимость между приростом АД и исходными значениями практически отсутствует, появляясь при верхних значениях указанного диапазона АД (левая нижняя ветвь графика). При выходе значений диастолического АД за пределы данного диапазона корреляционная зависимость между его приростом и значением в покое резко возрастает (левая верхняя ветвь графика).

Складывалось впечатление о наличии некоего гомеостатического механизма возврата давления к исходным значениям, работающего в определенном диапазоне исходных значений АД вне механизмов адаптации, которые, по логике событий, должны обеспечивать ортостатический прирост давления.

П

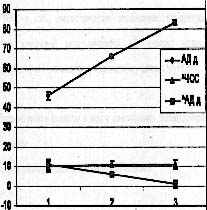

редположение о наличии гомеостатического механизма (точнее – их комплекса) подтвердилось результатами исследований, полученных при распределении обследованных на подгруппы с различным уровнем диастолического давления в покое. Для этого были выделены: группа с исходно очень низким уровнем давления (462 мм рт.ст. по Короткову), среднестатистическим (660,7 мм рт.ст.) и высоким (831,1 мм рт.ст.) уровнем.Результаты ортостатического тестирования этих подгрупп подтвердили, что направленность ортостатических изменений АД совершенно четко определялась его исходным значением (рис.11).

редположение о наличии гомеостатического механизма (точнее – их комплекса) подтвердилось результатами исследований, полученных при распределении обследованных на подгруппы с различным уровнем диастолического давления в покое. Для этого были выделены: группа с исходно очень низким уровнем давления (462 мм рт.ст. по Короткову), среднестатистическим (660,7 мм рт.ст.) и высоким (831,1 мм рт.ст.) уровнем.Результаты ортостатического тестирования этих подгрупп подтвердили, что направленность ортостатических изменений АД совершенно четко определялась его исходным значением (рис.11). Рис.11. Зависимость ортостатического прироста диастолического АД у лиц с различным значением давления в покое.

Примечание к рисунку: на горизонтальной оси: 1 – с низким исходным диастолическим АД (n=196 чел); 2 – с нормальным уровнем диастолического АД в покое (n=426 чел); 3 – с повышенным диастолическим АД в покое (n=174 чел). На вертикальной оси - значения АД и ЧСС. Символ () означает ортостатический прирост параметра.

Из графика следует, что наибольший прирост диастолического АД наблюдался у лиц с низким давления в покое (цифра 1). Практическое отсутствие прироста наблюдалось у лиц с повышенным давлением в покое (цифра 3). У лиц с низким уровнем АД в покое, ортостатический прирост давления составлял 11±2,6 мм.рт.ст. У лиц с нормальным уровнем АД прирост давления составлял 6±1,1 мм.рт.ст., а у лиц с повышенным уровнем АД, прирост давления фактически не происходил (изменение составило 1+1,9 мм.рт.ст). Прирост ЧСС во всех трех обследуемых группах был практически равным, составляя 10±2,5 уд/мин, 11±1,5 уд/мин и 11±2,3 уд/мин соответственно, то есть, прирост ЧСС никоим образом не был связан с исходным уровнем диастолического АД.

Касались ли выявленные зависимости только артериального давления, или происходящая при ортостазе активация адаптационных систем организма включает механизмы регуляции всех параметров кровотока и регуляторных систем? Исходя из того факта, что уровень артериального давления определяется не только тонусом артериальных стенок, но и пропульсивной активностью сердца, необходимо было проанализировать зависимость ортостатических изменений от исходных значений еще одного из важнейших параметров кровотока – частоты сердечных сокращений. Ранжирование данных, полученных при проведении ортопробы, по параметру ЧСС, с последующим выделением подгрупп с различными ортостатическими изменениями ЧСС по направленности и уровню, позволило установить следующую зависимость (таблица 6).

Таблица 6.

Параметры кровотока у лиц с реакцией на ортостаз изменением направленности и частоты сердечных сокращений

(М ± m)

| Ортостатические изменения параметров кровотока | Значение параметров в покое | ||||

| ЧСС, уд/мин | АД д мм.рт.ст | АД с мм.рт.ст | ЧСС уд/мин | АД д мм.рт.ст | АД с мм.рт.ст |

| -22±6 | 12±5 | -1+4 | 100±6 | 60±6 | 108±6 |

| 3±0,4 | 5±1 | 1±0,9 | 74±3 | 66+1,3 | 111±2 |

| 15±0,4 | 6±1,4 | -1±1 | 79±2 | 63±2 | 108±2 |

| 30±1 | 5±2 | -3±2 | 74±2 | 64+2 | 107±3 |

Примечание к таблице: жирным шрифтом выделены средние значения ортостатических изменений частоты пульса, по которым была произведена сортировка числового массива. ЧСС – ортостатический прирост ЧСС; Адд – ортостатический прирост диастолического АД; Адс – ортостатический прирост систолического АД.

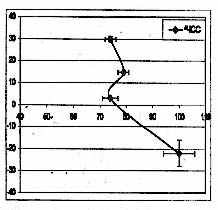

Во всех случаях, повышение частоты пульса при ортопробе не было связано ни с исходными значениями АД и ЧСС, ни с ортостатическим приростом давления. Связь прослеживалась лишь в случаях ортостатического снижения частоты пульса. В этих случаях, наряду с ортостатическим снижением ЧСС наблюдался прирост диастолического АД, а исходные значения диастолического АД отличались от таковых в остальных трех группах, в которых наблюдался прирост ЧСС. Физиологический смысл этих изменений заключался, по всей видимости, в активации механизмов нормализации кровотока при ортостатическом воздействии за счет уменьшения частоты пульса, имеющей (у данной группы лиц) относительно высокое значение в покое. Наличие зависимости ортостатического прироста ЧСС от его исходного значения проявляется на кривой, представленной на рисунке 12.

Р

ис. 12. Зависимость ортостатического прироста ЧСС от его значения в покое.

ис. 12. Зависимость ортостатического прироста ЧСС от его значения в покое.Примечание к рисунку: на горизонтальной оси графика - значения ЧСС в покое; на вертикальной оси - изменение ЧСС при ортостазе. Связь изменений ЧСС при ортостатическом воздействии с ее исходным значением прослеживается при значениях ЧСС в покое выше 85…90 уд/мин

Из рисунка видно, что в диапазоне значений ЧСС в покое от 70 до 80 уд/мин происходил прирост ЧСС, независимо от его исходного значения (верхняя ветвь кривой). При превышении ЧСС в покое значения 85 уд/мин, наблюдалось пропорциональное снижение его при ортостатическом воздействии (нижняя ветвь кривой).

Таким образом, обнаруживалось сходство в ортостатических изменениях основных параметров кровотока – давления и ЧСС. Внешне это сходство проявлялось в том, что в определенном диапазоне значений давления и частоты пульса в покое, ортостатические изменения этих параметров не зависели от их исходных значений. Вне этого диапазона наблюдалась выраженная зависимость изменений ЧСС и АД от исходных параметров, причем большим значениям исходных параметров соответствовали большие ортостатические их изменения с обратным знаком. Иначе говоря, активация механизмов регуляции АД и ЧСС при ортопробе была направлена на возврат этих параметров в диапазон исходных значений.

Какие процессы превалируют в данной ситуации – процессы адаптации, направленные на компенсацию ортостатических изменений в сердечно-сосудистой системе, либо гомеостатические процессы, направленные на стабилизацию исходного состояния?

Оба этих процесса являются следствием активации механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы на различных уровнях – местных механизмов, региональных и системных. Согласованность работы этих механизмов определяет адекватность кровоснабжения скелетных мышц и головного мозга при физических нагрузках, особенно связанных с натуживанием.

Можно было предположить, что в нарушении баланса между процессами адаптации и гомеостаза при снижении притока крови к сердцу, и, как следствие, возникновению неустойчивости переходных процессов в сердечно-сосудистой системе, существенная роль принадлежит регуляторным воздействиям со стороны нейро-гуморальных регуляторных систем организма.

Для выявления действия «закона исходных значений» относительно параметров напряженности регуляторных систем, были использованы известные и общепринятые методы оценки напряженности регуляторных систем методами математического анализа сердечного ритма, позволяющие с высокой достоверностью судить об адаптационных возможностях организма. Вариационный анализ кардиоритмограмм в этой серии исследований проводился одновременно с проведением ортостатической пробы, позволяя оценивать чувствительность (реактивность) регуляторных систем организма к ортостазу, а также уровень смещения вегетативного баланса.

Как и ожидалось, ортостатическое воздействие во всех случаях сопровождалось возрастанием напряженности регуляторных систем. Тем не менее, было выявлено отсутствие в покое корреляционной связи между значениями АД и ЧСС с напряженностью регуляторных систем. Отсутствовала связь и между ортостатическими изменениями АД, ЧСС и параметрами регуляторных систем. Таким образом, ортостатические изменения напряженности регуляторных систем не были связаны с ортостатическими изменениями основных параметров кровотока (АД и ЧСС). Корреляционная связь выявлялась лишь между ортостатическими изменениями параметров напряженности регуляторных систем с их значениями в покое. Такая зависимость ортостатических изменений от исходных значений ранее была выявлена относительно АД и ЧСС. Отсутствие корреляционной связи между ортостатическими изменениями параметров кровотока и параметрами напряженности регуляторных систем объяснялась достаточно просто. Во-первых, ортостатическое воздействие является достаточно малым по уровню, чтобы существенно активизировать системные механизмы регуляции. Основные изменения при ортостазе обусловлены местными и региональными механизмами регуляции, которые в большей степени независимы от центральных регуляторных воздействий. Системные механизмы активируются в случае выхода параметров кровотока за пределы «физиологических» значений, о чем уже говорилось выше.

Как было выявлено далее, определяющим для ортостатического прироста напряженности регуляторных систем являлся уровень симпатической активности в покое , что видно из данных, приведенных в таблице 7.

Таблица 7.

Зависимость напряженности регуляторных систем от уровня симпатической активности в покое (М ±m)

| Амо,% | Мо, сек | ВР, сек | ИН | ПАПР | ИВР | ИНл/ИНст |

| 47+2 | 0,74±0,02 | 0,33±0,02 | 133+18 | 70±5 | 179±20 | 0,68±0,04 |

| 39+3 | 0,77±0,03 | 0,39±0,02 | 88±15 | 53±4 | 124+19 | 1 ,5±0,05 |

| 31±2 | 0,78±0,03 | 0,45±0,02 | 53±9 | 41 ±4 | 78±11 | 2,8±0,11 |

| 29±4 | 0,82±0,06 | 0,05±0,06 | 45±12 | 39±8 | 67±15 | 6,2±0,9 |

Примечание к таблице: Амо - амплитуда моды; Мо - мода; ВР - вариационный размах; ПАПР – «показатель адекватности процессов регулирования»; ИВР – «индекс вегетативного равновесия»; Инл/Инст - реактивность регуляторных систем по Р.М.Баевскому.

Реактивность регуляторных систем, определяемая, как изменение напряженности при вставании, принимала значения от 0,68±0,04 усл.ед. до 6,2±0,9 усл.ед. Напомним, что значение этого показателя, равное единице, свидетельствовало об отсутствии ортостатических изменений напряженности; значение менее единицы – о снижении напряженности при ортостазе. Нормальным значением реактивности можно считать ортостатический прирост напряженности регуляторных систем в 1,2 – 2 раза.

Из приведенной выше таблицы следует, что рост реактивности регуляторных систем определялся уровнем симпатической активности (Амо) в покое. Повышение реактивности сопровождалось снижением моды кардиоинтервалов; изменения же вариационного размаха (ВР), отражающего активацию парасимпатического отдела ВНС, при чрезмерно высокой реактивности (6,2±0,96) были неоднозначны.

Общая картина ортостатических изменений параметров напряженности регуляторных систем организма соответствовала зависимостям, выявленным при анализе ортостатических изменений АД и ЧСС. В данном случае, большая активация регуляторных систем происходила при низком исходном уровне симпатической активности, а меньшая активация – при высоком уровне симпатической активности в покое. При достаточно высоком уровне симпатической активности (AMo=47) происходила инверсия напряженности – снижение ее уровня при ортостазе.

Можно констатировать несомненное наличие механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы, стремящихся, с одной стороны, обеспечить относительное постоянство параметров кровотока (гомеостатические механизмы), и механизмов, стремящихся обеспечить активацию кровеносной системы, адекватную физической работе (механизмов адаптации). Преобладание тех, или иных механизмов определяется исходным состоянием регуляторных систем организма. В определенном диапазоне значений параметров напряженности этих систем в покое, преобладают гомеостатические процессы, основой которых являются местные механизмы регуляции сердечной деятельности и тонуса артерий. При выходе значений параметров за пределы определенного диапазона значений, преобладают процессы адаптации, сопровождающиеся активацией регуляторных систем организма.

Отсутствие влияния регуляторных воздействий в определенном диапазоне исходных значений параметров кровотока может рассматриваться, как компенсаторный механизм обеспечения устойчивости функционирования сердца в условиях, требующих напряженной физической деятельности. Это предположение находит подтверждение в представлении о функциональной изоляции сердца от нервных влияний, как механизме его приспособления к экстремальным условиям, сформулированное в 1999 году Н.К. Хитровым на основе тематического обзора научных исследований по данной проблеме, а также теории «исходного состояния», или «закона исходных значений», активно развиваемой коллективом исследователей под руководством Л.И.Осадчего (1999-2005).

Таким образом, устойчивость функционирования кровеносной системы при нагрузках определяется согласованностью взаимодействия механизмов адаптации и гомеостаза. Вмешательство системных регуляторных механизмов, определяющих адекватность перестройки сердечно-сосудистой системы на новый уровень функционирования при нагрузках, происходит при выходе функционального состояния кровеносной системы за пределы определенного диапазона исходных значений параметров, отражающих это состояние. У каждого параметра кровотока и напряженности регуляторных систем существует определенный диапазон значений, определяемый, как «физиологический». Устойчивость ортостатических реакций с возвратом исходных значений параметров в зону «физиологических» значений наблюдается в случае, если исходные значения этих параметров также находятся в диапазоне «физиологических» значений. В противном случае наблюдается довольно простая зависимость – чем больше отклонение параметра в исходном состоянии, тем больше (с обратным знаком) ортостатические изменения этого параметра.

Можно заключить, что ортостатическое тестирование является простым и надежным методом оценки устойчивости регуляторных систем. Сложность функциональных взаимоотношений механизмов регуляции, обеспечивающих адекватную адаптацию систем организма к выполнению физических нагрузок, проявляется в многообразии ортостатических реакций как со стороны сердечно-сосудистой системы, так и со стороны регуляторных систем. Эта сложность, по видимому, обусловлена комплексным воздействием на организм при ортостазе с включением гравитационного и вестибулярного компонентов, а не только снижением притока крови к сердцу. Реакции на создание оттока крови к сердцу с использованием барокамеры, по своим проявлениям оказались более однообразны.

Несмотря на многообразие ортостатических реакций, представилась возможность их классификации по направленности и величине изменений параметров кровотока и регуляторных систем при ортостазе. Для более дифференцированного анализа адаптационной устойчивости, представилось целесообразным разделение ортостатических реакций на непосредственные, происходящие в первые 3 минуты ортостаза, и отсроченные, продолжающиеся минимум 12 минут стояния. Анализ ортостатических реакций среди значительного контингента (807 человек) выявил примерные диапазоны «нормальных» значений параметров, выход за которые вызывает активацию системных механизмов регуляции. Установлено, что число лиц со значениями параметров кровеносной и регуляторных систем, выходящими за рамки «нормальных» значений, составляет значительный процент. При этом данные литературы однозначно указывают на то, что выявляемые особенности ортостатических реакций у данного контингента, не относятся к категории заболеваний и имеют функционально обусловленный характер.

Анализ связи непосредственных ортостатических реакций с отсроченными позволил выделить функциональные особенности реагирования сердечно-сосудистой и регуляторных систем на ортостаз, имеющие непосредственное отношение к вегетативному обеспечению физических нагрузок. Факторный и кросс-корреляционный анализы результатов ортостатического тестирования позволили выяснить закономерности ортостатических реакций в зависимости от исходных параметров, уточнить понятие ортостатической неустойчивости и диапазоны ортостатических изменений параметров кровотока и напряженности регуляторных систем. В результате, особое внимание уделяется ортостатической гипертензии, ортостатической гипотонии, ортостатической брадикардии, ортостатической тахикардии, а также диссоциативным изменениям давления и частоты пульса при ортостазе. Выяснилось, что типы ортостатической устойчивости в исследуемом возрастном диапазоне (11…21 лет) претерпевают вполне определенные возрастные изменения, с заменой сосудистого компонента реакций на сердечный.