Философия философия и ее роль в жизни человека и общества

| Вид материала | Документы |

СодержаниеСущность нигилизма Славянофильство и запад Смысл любви между людьми XX векапозитивизм и его эволюция Предмет социологии |

- Тексты лекций учебной дисциплины «философия» раздел философия, её роль в жизни человека, 3243.82kb.

- 1. Философия, её роль в жизни человека, 850.78kb.

- Программа вступительного экзамена по философии философия и жизненный мир человека, 153.52kb.

- Ю. М. Бохенский современная европейская философия, 3328.46kb.

- 1. Философия, ее предмет, основные функции, роль в жизни человека и общества Мировоззрение,, 441.23kb.

- 1. Философия, её предмет и предназначение. Роль философии в жизни человека и общества., 566.88kb.

- Ильин В. В. История философии: Учебник для вузов. Спб.: Питер, 2003. Глава 9 философия, 4371.7kb.

- Предмет философии и ее функции, 1324.68kb.

- Тесты для самопроверки знаний раздел I. Что такое философия? Тема Философия в системе, 1997.45kb.

- Т. А. Сулейменов Курс лекции по философии Шымкент-2010 г. 1-лекция, 1988.6kb.

основные идеи фридриха ницше

Сущность нигилизма

У Ницше – два смысла нигилизма. Во-первых, он говорит о христианском нигилизме: отрицание ценностей земной человеческой жизни, ибо по христианству подлинная жизнь не телесная (греховная), а духовная (после смерти). Христианству в целом свойственны черты:

- Злопамятность. Все наши грехи учитываются Богом.

- Нечистая совесть. Христианство конденсирует в нас чувство вины перед творцом за недостойное поведение.

- Аскетический идеал. Призыв не любить земную жизнь и не стремится к ее удовольствию, а стремится к самооценке.

Тогда, христианством в человечестве подавляется воля к земной жизни. А Шопенгауэр доводит это мировоззрение до крайних выводов, ибо, по Шопенгауэру, воля – это вообще бессмысленная страшная стихия и человек – самое трагическое существо в мире. В итоге, Ницше говорит, что земная жизнь обесценивается с высоты высших ценностей, и тогда, естественный природный мир – ничто перед миром высшим и сверхъестественным.

Во-вторых, Ницше полагает, что нигилизм в европейской культуре присутствует и развивается еще и как отрицание христианских ценностей. Отрицание реакции теперь направлено на сверхъестественный мир, на Бога. Если в первом случае жизнь обесценивается рядом высших ценностей, то здесь обесцениваются сами высшие ценности, но жизнь без них утрачивает смысл и цель (это и уловил Шопенгауэр). Тогда развивается воля к небытию, человек все больше растворятся в материальных и природных сферах жизни, где господствуют также ценности, как деньги, забота или телесные удовольствия. Что ведет к абсолютному обессмысливанию жизни. Ницше: «Бог умер». Эта фраза – логический парадокс, ибо для человека верующего Бог, по определению, умереть не может. Но, для человека неверующего, это тоже абсурдно, ибо он считает, что Бога нет. Здесь Ницше имеет ввиду, что умирает, уходит авторитет христианской религии. Ницше: «Основную ответственность за тотальный нигилизм несет само христианство… христианство – религия рабов и слабых. В основе христианства лежит сострадание. Мы нарушаем естественный отбор, развращаем и ослабляем человека. Само христианское сострадание – основная причина смерти Бога». Сострадание – любовь к жизни, но к жизни слабой и больной, в итоге оно ведет к победе убогих, бессильных, отступающих, и ведет человека по направлению к небытию, как к самоотрицанию. Тогда, необходима новая, не христианская переоценка ценностей.

переоценка ценностей

- Идея сверхчеловека.

По Ницше, сверхчеловек – человек будущего, если оно у него будет, и поэтому, современный человек – лишь этап в развитии человека как вида по направлению от древнего примитивного состояния к будущему. Ницше: «Сверхчеловек – это, прежде всего, аристократ духа, воспитанный на ценностях естественной жизни и на диносийском половодье чувств». Дионис – Бог плодородия и виноделия. Если христианство проповедует равенство между людьми, то Ницше утверждает идею о сверхчеловеке, провозглашая идею неравенства. Ницше: «Высокая культура должна зародиться на обширной почве, опираясь на посредственные массы. Чтобы культура достигла полного расцвета, необходимо, чтобы массы оставались рабами. Христианство – вполне подходящее мировоззрения для этих масс. Человек – нечто, что должно быть побеждено. Что вы сделали для того, чтобы победить его? Человек – канат между животным и сверхчеловеком». Ницше говорит о сверхчеловеке на двух уровнях:

- Говорит как о реальном человеке будущего, как цели развития.

- Как фантазии, с которыми он играет, созданная для унижения и оскорбления массового человека.

- Любовь к дальнему.

Это один из основных ориентиров для человека, который стремится почти по сверхчеловеческому пути (по пути дальнейшего совершенствования) и это основной принцип новой нехристианской нравственности. Христианская любовь к ближнему есть, на самом деле, дурная любовь к самим себе. Любовь к дальнему – не любовь к ближнему (не сострадание человеку). Франк: «У Ницше любовь к дальнему – любовь врача, который стремясь излечить, делает неприятную ситуацию, чтобы помочь». Т.е., необходимо не сострадать, а жестко указывать на ошибки. Ницше: «Будущее и отдаленнейшее пусть будет причиной твоего сегодня; в своем друге ты должен любить сверхчеловека как сверх причину… так велит моя любовь к дальнему – не щади своего ближнего. Что падает, то нужно еще и толкать». Если что-то дало трещину и не соответствует времени, то от этого необходимо отказаться.

- Воля к власти.

- Ницше отказывается от Шопенгауэрского понимания воли в том плане, что воля, по Ницше, есть не какая-то «Мировая воля», а есть свойство только человека, человеческой души.

- Ницше полагает, что воля проявляет себя по-разному, в частности, воля к жизни. При этом, высшей формой воли к жизни является воля к власти – стремление к тому, чтобы не быть рабом обстоятельств, а быть хозяином собственной судьбы. А для этого человек должен стремиться не подчиняться воле других и ходу обстоятельств, а стремится навязывать свою волю другим, свой порядок – обстоятельствам. Ницше: «Жить – значит распространяться, расти и побеждать». При этом, воля к власти имеет под собой не чисто духовное начало, она не есть абстрактная идея, к которой люди стремятся, она определяется жизнью самого нашего тела, нашей природы. Следовательно, природа, физическое начало в человеке являются определяющими. Ницше: «Сознание и познание, наш разум – лишь средство для жизнедеятельности, способ адаптации к жизни». Тогда, разум дальше от природы и деятельности, чем чувства и эмоции. Тогда, и наука дальше от жизни, чем, например, искусство. Тогда, подлинное понимание жизни мы находим не в научных теориях, а в переживаниях человека, человеческого искусства, которое он сообщает нам.

- Ницше отказывается от Шопенгауэрского понимания воли в том плане, что воля, по Ницше, есть не какая-то «Мировая воля», а есть свойство только человека, человеческой души.

- Идея вечного возвращения (бессмертие без Бога)

Если физический мир бесконечен в пространстве и времени, то не существует закона или запрета, по которому в нем может вновь и вновь, через огромные промежутки времени, возникать совершенно подобное состояние. Значит, через колоссальный промежуток времени во Вселенной вновь возникнет наша Земля с нами, нашей историей и с тем же Ницше. Ницше: «Вот я умираю, превращаюсь в нечто. Душа также бессмертна. Я вечно буду возвращаться к этой же самой жизни, чтобы вечно учить о вечном возвращении всех вещей». Т.о., мы живем всегда в своем времени и постоянно возвращаемся. Следовательно, я всегда существую. Следовательно, я вечен и бессмертен».

русская философия xix – начала xx вв.

некоторые особенности развития философии в россии

Особенности:

- Запоздание в развитии. Самостоятельное философское творчество в России начинается с 18 в. Пришла с Запада на основе петровских реформ.

- Преобладание религиозной христианской ориентации. Хотя русская философская мысль не избежала иных влияний: атеистская, материалистическая. Интенсивный поиск смысла христианских идей.

- Антропоцентричность, т.е., особое внимание уделяется теме человека. В связи с этим, решаются проблемы нравственности и смысла человеческой жизни.

- Тесная связь философии с литературой. Отсюда, русская философия, где не столь заметно влияние европейского рационализма. Русской философии свойственна не столь логичность, а ей наиболее присущ эмоционально-образный стиль. Представители: Бердяев, Розанов… Ныне, российская философия утрачивает эту черту, также как и русская литература утрачивает философские мысли.

- Особое место занимает философско-историческая тематика: что есть человеческая история, место России в историческом развитии.

возникновение русской философии

В 17 в. в духовной жизни России намечаются две противоборствующие тенденции: мудроборцы и латинщики. Идеология мудроборцев связана со старообрядчеством (византийско-греческая тенденция). Представители: Филофей, Аввакум. Филофей: «Москва – третий Рим, и четвертому, не бывать». С расколом христианства на римскую, византийскую и греческую веры, подлинная вера сохранилась в византийской (православной). А с падением Византии центром христианства становится Россия. Поэтому, русский народ – народ богоизбранный. Это второй народ, после евреев, широкого плана. Аввакум: «Философия и христианство пребывать вместе не могут… философские соблазны идут с Запада».

Теория латинщиков (латинство) до петровских реформ существовала нелегально. Представители: А.Курбский (правая рука Ивана Грозного, затем бежал в Польшу), Максим Грек (1475 – 1556. Настоящее имя - Михаил Триволис. Грек провел первую часть жизни в Италии. Принял католическую веру. Вернулся в Грецию и византийство. Российский царь Василий III пригласил его в Москву, куда принес античную традиционную философию). Киево-Могилянская академия – еще один источник латинства. Представители академии: Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович. Внесли в Российскую философию мысли Декарта, Юма, Лейбница и т.п. Учеником Прокоповича является Ломоносов. В 1724 г. была основана Российская Академия Наук и Университет (Московский Университет возник в 1755 г.).

Славянофильство и запад

Самостоятельное развитие философии в России продолжается в 19 в. под влиянием классической немецкой философии (Фихте, Шеллинг, Гегель), а также под влиянием тех проблем, которые возникли в ходе социальных преобразований (войны России). Славянофильство и западничество – наиболее популярные течения в 19 в., стимулированные новой социально-исторической ситуацией и идеями западной (немецкой) мысли. В социально-историческом плане возникает проблема самоидентификации России и русского человека. Вопрос состоит в историческом значении Российского государства. Это крупнейшая империя, в которой сосуществуют многие народы и этносы. Здесь начинает размываться понятие «русский». Возникает вопрос: «Кто мы и что мы тут делаем?». Общей чертой славянофилов и западников можно отметить их озабоченность исторической судьбой России и ее будущего. Различие же состоит в историческом диагнозе и в определении различного пути. Они заняты одним делом: оправдывание настоящего. Ищем или в прошлом, или в будущем.

Предтечей западничества был П.Я. Чаадаев (1794-1856). Дворянин, студент Московского Университета. Доброволец в войне 1812 г. В 23 года сделал успешную военную карьеру. Разошелся с Пушкиным и др. в мыслях о декабристском восстании. С Чаадаевым был согласен Тютчев. Чаадаев написал первое философское письмо в журнале после своего возвращения из Европы в Санкт-Петербург. Основные идеи: в России нет подлинного христианства, ибо она не усвоила его, увлекшись византийством. Только католицизм сохранил подлинную истину. Не усвоили основ рационального познания, науки, прошли мимо Аристотеля, без учета которого нет подлинного монотеизма. Т.о., оказались обочине цивилизации. Россия отстает от Запада духовного и культурного. Для компенсации, развивается в военном плане. Чаадаев указал на огромную роль духовного развития в развитии человечества (российского). Россия должна примирить Восток с Западом и христианства с исламом (но не слить их).

Представитель славянофильства: Н.В.Гоголь. Родился в глубокой провинции. Человек с неуравновешенной психикой. Пытался решить вопрос «Что такое Россия?». Защитник (сторонник) православия. Гоголь: «Именно католицизм – есть забвение истины. И подтверждением этого является то, что именно в условиях католицизма растет и развивается безбожное просвещение. Разум действует в ущерб вере». Термин «славянофилы» придумал поэт Батюшков. Он называл таким словом круг архаистов (1809 г.), которые стремились к очищению русского языка от иностранных слов. Существуют два направления: умеренное и радикальное. Умеренные славянофилы: Иван Киревский, Алексей Кошелев, К.Кавелин, К.Астахов. Для них характерны убеждения в том, что именно православие является подлинно христианской верой и Россия исторически не отстает от Запада, а идет своей дорогой, и т.о. не должна ориентироваться на католический Запад. А для этого необходимо сохранять свою православную ориентацию. Должна быть любовь к традиции и старине (ее святыне). Киреевский утверждает о принципиальном различии культуры Запада и России. Западное христианство ложно, т.к. получило свое развитие у Аристотеля (язычник). Т.к. разум, логика, выгода возобладали над истинной верой и духовностью. К.Астахов: «Реформы Петра I искалечили традиционную российскую жизнь. Русский народ передал всю полноту власти – монархии… царским чиновником и бюрократом. Русский народ стал народом негосударственным. Поэтому, в России законы не выполняются,… национального правительства в России с тех пор не стало. И т.о., Российское государство есть явление чужое и иностранное». Астахов уже относится к более радикальному крылу славянофилов. Они указывали на национальную исключительность русского народа и славянского этноса в целом. Исключительность видели в православной религиозной ориентации и русский народ – носитель подлинной веры, и представляют собой особую цивилизацию, в основе которой лежит особая культура. Россия и Запад – два мира, ориентированные на разные ценности (интуитивно-мистическое мышление, в котором наука и искусство против логики и разума).

Радикальные: Астахов, А.С.Хомяков, Данилевский, Леонтьев. Хомяков: «Вперед к старому». Предостерегал от заимствования у Запада принципов жизни и философии. Хомяков: «Человечество воспитывается религией, но воспитывается медленно».

Основной тезис западников: Россия идет вслед за Западом, но идет медленно и, поэтому, отстает от него. Представители: Станкевич, Белинский. Ориентированы, воспитаны в духе классической немецкой философии. Но Белинский толком не понял Гегеля. Поэтому, в дальнейшем, он исповедовал идеи Фейербаха, а также К.Маркса. Он был вдохновлен проектом всемирной пролетарской революции. Белинский: «Великие идеи требуют большой крови. Для их претворения необходимо устранить моральные преграды и, в первую очередь, религиозность». Именно с религией связана война Белинского с Гоголем. Также увлекался идеями Маркса (революцией). Но, во многом разочаровался в марксизме. Герцен предрекал, что марксизм приведет к закрытому типу общества с закрытой идеологией, и, т.о., к большим социальным катастрофам.

религиозная метафизика владимира соловьева

Владимир Соловьев (1853-1900) родился в Москве в семье историка С.М.Соловьева. Любил физику и математику. Понял, что это не его и перешел на историко-филологический факультет. Занялся религиозной историей философии.

Основные принципы религиозной метафизики. Опираются на Платона, Шеллинга и Шопенгауэра. Соловьев, как и эти авторы, исходил из того, что «реальный» мир является не единственным высшим, существует иная высшая реальность (Бог в христианстве), но познать которую научными средствами невозможно. Соловьев предпринял попытку синтеза идей славянофилов и западников. Он критиковал западников т.к. утверждал, что рациональное познание, идущее от Аристотеля, не способствует адекватному пониманию религиозных истин. Поэтому, западное христианство представляет собой упрощенный вариант христианской веры. Поэтому, именно в православии есть истинное начало, т.к. опирается на мистическую интуицию, где Бог открывается нам не через разум, а через чувства, интуицию и логику.

Основные работы Соловьева: «Критика отвлеченных начал», «Философские начала цельного знания», «Россия и вселенская церковь», «Чтение о богочеловечестве».

Вся европейская философия представляет собой систему знания, построенную на отвлеченных началах. В каждой философской системе (Декарт, Гегель,…) есть свое великое открытие, свое рациональное зерно. Но абсолютизация этого зерна приводит к стремлению из этого принципа вывести все остальное, или, наоборот, все к ней свести. При этом, искажается сама действительность. Соловьев: «Все философские системы являются абсолютизациями отвлеченных начал. Нельзя вывести все многообразие жизни из одного принципа. Но именно к этому нас всегда и склоняет рациональное познание, и наука является ярким примером такого рационального подхода. В науке такой подход оправдан, ибо в науке мы всегда имеем дело с каким-то ограниченным фрагментом реальности. В философии данный подход невозможен… т.к. предметом философии является бытие в целом, которое не сводило ни к одному рациональному принципу. Подминая целостность бытия непосредственно дается не в разуме, а в мистическом религиозном откровении. Истинной может быть только та философия, которая опирается.. на интуицию… христианское откровение. Существование Бога может утвердиться только фактом веры. Но через интуицию мы можем… постичь природу этой высшей реальности. Кроме веры требуется религиозное мышление». Бог, по Соловьеву, есть абсолютный источник всего существующего. Значит, есть он (Бог) и все существующего. Значит он отличается от всего существующего и не совпадает с миром (против пантеизма). Но, и, одновременно, присутствует во всем, т.к. все получает свое бытие только от него (против деизма). Бог есть одновременно ничто и все. Он есть ничто, поскольку он не есть что-нибудь. Он есть все, поскольку нет ничего, что бы ему не принадлежало, к нему не относилось.

Ориентируясь на эту схему Соловьев говорит о третичности (троичности) Бога: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух).

основные этапы мирового процесса

- Творение.

Отделение Души мира от абсолюта. Отделение материального мира от мира духовного.

- Создание человека в мире (появление Адама).

По облику своему, принадлежит миру. Но в нем воплощается Душа мира полностью.

- Падение (грех Адама).

Второе падение Души мира. Ее новый отказ слиться с Богом.

- Появление и умножение человечества.

Душа мира теряет свое единство и превращается во множественность отдельных человеческих душ. Т.о., в человечестве постепенно исчезает ощущение первоначального родства.

Именно мир материальный овладевает нами и отдаляет от Абсолюта.

Постепенно возникают мировые религии (осознание ситуации):

- Религии Востока. Ориентация на Абсолют (уход от мира).

- Античная мифология. Построение Бога через его мир и душу.

- Идеализм. Бог есть некая личность.

- Христианство. Самая совершенная, т.к. наиболее адекватно охватывает весь этот процесс (именно православие).

«В личности Христа Мировая Душа вновь впервые обретает свое единство». По сути, это второй Адам, т.к. соединил в себе человеческое и Мировую Душу (другое). В этом смысле, он является идеальным человеком. В отличие от Адама, он не поддается грехам. Открыл человечеству конечную цель и смысл жизни (возвращение из мира в абсолют). После Христа история человечества приобретает духовную направленность, которую сохранила только православная церковь. Но есть несовершенства, которые необходимо преодолеть, чтобы стать всемирной христианской церковью.

критика традиционного христианства

Недостатки традиционного христианства:

- Догматичность.

Слепо придерживаемая неких положений, не задумываясь о них. Христианство начало распространяется в Римской империи. Римские чиновники соединим веру с властью. В итоге, они не постигли сущности, а стали слепо поклоняться.

- Индивидуализм.

Спасение носит индивидуальный характер. С одной стороны, это всеобщая задача. С другой – каждый использует свои средства.

- Дуализм.

Дуализм духовного и природного начала, который ведет к отречению от природного.

Истинная сущность христианства заключается в спасении, связанного с совершенствованием земной жизни. В целом, спасение – это исправление жизни или устранение результатов от падения. Спасение зависит от человека.

Идеи богочеловечества и всеединства. Бог, по отношению к человечеству есть творческая сила, которая не является внешней, а реализуется через самого человека. Поэтому, отдельное существование человека есть иллюзия, причиной которой является материальность и телесность. Но, как духовные существа, мы принадлежим единой душе мира. Материальные интересы только разъединяют людей. Это единство всех людей в единой Мировой Душе и называется всеединством. Человечество и мир движутся к состоянию единства (ценности, жизни, культура, язык). Это всеединство замыкается на Боге, т.к. он является его основой. Т.о., человечество, есть богочеловечество. Человек, как ближайшее к Богу существо (находящееся с ним во всеединстве) несет ответственность за эволюцию, за духовное единение человечества, за гармонию между человеком и природой; высший смысл – в творении добра.

В каждом человеке с детства проявляются ростки доброго. Невозможно, чтобы они были сформулированы природой. Они есть от Бога. Но изначальные ростки могут угаснуть от несправедливости и зло жизни.

Человеку необходимо действовать согласно принципам, а не просто знать их. Именно история есть путь к абсолютному единству. Но без любви, все это теряет смысл. Любовь – есть основа жизни, но, с другой стороны, есть само противоречивое явление. Эгоизм есть самоутверждение без самоотрицания. Часто эгоизм принимаем за любовь. Есть три вида любви:

- Любовь, которая больше дает, нежели получает (родительская, основанная на шалости и сострадании; любовь к отчеству).

- Любовь, которая больше получает, чем дает (любовь детей к родителям, рождает тягу к духовным ценностям).

- Уравновешенная любовь, в которой достигается полнота жизненной взаимности.

Смысл любви между людьми – создание нового человека, т.е. момент продолжение рода, развитие духовного облика в нем. Деторождение есть искупление греха. Но, самое главное, воспитать его, сделать человеком в христианском смысле. Высшее назначение любви состоит в одухотворении природной и социальной среды, и установлении гармонии между человеком и космосом.

Отец Соловьева писал, что историческая драма сыграна. Т.е., человеческая история конечна. Сам Соловьев под это подводит теоретическую базу, говоря, что христианская религия есть религия умирающая. А это означает не только конец христианской идеи, а конец христианской культуры, а, значит, конец культуры европейской (следовательно, цивилизации). Все будет, в конце концов, завоевано «желтой» расой.

христианский персонализм Н.А.Бердяева

Бердяев (1874-1948) родился в Киеве, в аристократической дворянской семье. Три года ссылки в студенческие годы за марксистские демонстрации. Вернулся из ссылки антимарксистом в Петербург. Преподавал в Московском Университете. Провел пару лет в Германии. Затем поехал в Париж к родственникам. Не имел законченного высшего образования, но ему была присуждена нобелевская премия. Основные работы: «Философия свободы», «Смысл творчества», «Судьба России», «Смысл истории», «О назначении человека», «Судьба человека в современном мире», «Самопознание».

исходные принципы и идеи

С одной стороны, Бердяев – продолжатель традиции русской религии (Чаадаев, славянофилы, Соловьев). С другой, идеи Бердяева являются развитием идеи т.н. Российского религиозно-философского общества (Мерешковский, Гиппиус, Философов, Розанов). Их цель – возрождение истинно христианской культуры. Под это они подвели базу, в основу учение которой положили идеи Иохила Флорского (это его церковное имя, Ренато де Фионе – настоящее имя 12 в.).

Существует три эпохи развития (по Флорскому):

- Эпоха Бога-Отца. Эпоха невоплощенного Бога (ее начало – Адам).

- Эпоха Бога-Сына. Эпоха Бога воплощенного (Иисус Христос). Флорский: Иисус сказал не все».

- Эпоха Бога-Святого Духа. Начинается от апостолов. Состоит в развитии христианской мысли, ее продолжении.

Флорский, как он считал, - первый, кому открылась истина, т.е. эти три эпохи. Религиозно-философское общество продолжает эти идеи.

Основные недостатки традиционного христианства:

- Дуализм духа и плоти.

- Отчуждение церкви от развития культуры.

- Неспособность христианства и церкви внятно реагировать на социальные события.

- Отсутствие взаимопонимания с наукой.

- Зависимость от государства.

Традиционное христианство, т.о., антиобщественно и антикультурно. Новая религия (религия третьего Завета) должна преодолеть эти недостатки путем единения религии с культурой, синтезом религиозного и рационального мышления.

Бердяев полагал, что он участвует в деле создания новой религиозной философии, т.е. в создании нового христианского миропонимания, доступного любому. Но Бердяев был типичным религиозным философом. Основой философии является религия и вера. Научная философия невозможна, т.к. наука – вещь серьезная, но не дает целостного миропонимания и не имеет абсолютного знания, абсолютных аксиом. Философское мышление основывается, прежде всего, на интуиции, а не на чистой логике.

персонализм

Бердяев исходит из идеи первичности внутреннего опыта. Человек оценивает вещи и события всегда на основе определенного угла зрения, внутренних установок. Мы видим мир только таким, каким мы способны его увидеть. Эта способность и есть внутренний опыт, который является первичным. Смысл вещи не в ней самой, а в сознании (личности бытия). Поэтому, познание есть творение. В процессе познания происходит приспособление вещи к внутреннему опыту. Каков человек, таков и его мир. Бердяев: «Личность есть обнаружение смысла существования. А все внешнее есть знак внутреннего. Основа личности – духовность. Философия, в отличие от наук, есть наука о духе». Повтор мысли, что философия есть мышление о мышлении. Дух есть эманация (излучение), исходящее от Бога к человеку, и в человеке себя проявляющее. Это движение есть творческий процесс, к которому причастен человек, и который реализуется в человеческой истории. Рациональное определение духа невозможно. О духе можно говорить лишь на основе тех признаков (свойств), которыми он обладает. Это те свойства, которые отличают дух от природы. Основные свойство духа: творческая активность, свобода, смысл, любовь и т.д.

дух и объективация

Объективация есть некое превращение (отчуждение) духа, при котором он превращается в нечто объективное, материальное. Объективация – опредмечивание состояния духа, их воплощение в материальных предметах, отношениях или общих явлениях и организациях. Объект – нечто, не обладающее свойствами духа, не обладающее свободой, а подчиняющееся законам природы и общества (экономическое, юридическое и т.п.).

Формы объективации:

- Природа (мир) – объект, созданный Богом.

- Материальная культура – мир, создаваемый человеком.

Процессы объективации:

- Экономика. Человеческие отношения получают материальное воплощение. Подчиняясь законам экономики, человек сам становится вещью.

- Техника. Техника, создаваемая человеком и помогающая осваивать природу, в конечном счете, оказывает обратное воздействие, превращая человека в машину. Итог: деградация способности творчества. Х.Ортеха-и-Гассет, А.Швейцер, М,Хайдеггер.

- Государство. Противопоставляет себя человеку, делая человека не целью, а средством для достижения своих целей (винтик в машине).

- Церковь. Завершает процесс объективации, делая объектами сам дух и самого Бога. Бог, каким видит его христианство, есть сверх объект. Бог есть все, а человек – ничто. Человек – исполнитель, и должен почитать Бога, как хозяина. Следствие: пессимизм в собственных усилиях.

Следствием объективации является возникновение особого стиля жизни – капиталистический (буржуазный). Буржуазное мировоззрение, с его системой ценностей (экономика, техника, материальный комфорт), является результатом объективации и основной угрозой для дальнейшего существования человека. Средства для жизни превращаются в ее главную цель. Основная цель – не быть кем-то, а иметь что-то. Здесь «быть» тождественно «иметь». Причем, буржуазность – не классовое явление, оно есть явление социально-историческое и тотальное (всеобщее), проникающее в различные слои общества. Буржуазность – царство социальной обыденности и пошлости. Демократия – способ существования это царства. Та политическая система, при которой эти ценности единственно истинны и реальны. В этом мире невозможны свобода, творчество и т.п., ибо им правят выгода, ложь, пошлость, бездуховность. Революции бесполезны, т.к. они меняют политические системы, но не изменяют человека, его духовность (не изменяют систему ценностей человека). Вчерашние угнетенные становятся угнетателями. Необходимо изменить самого человека.

Пути:

- Капитализм. Преследуя личный интерес и, возможно, это будет способствовать благу.

- Коммунизм, христианский социализм. Каждый служит другим, и тогда, он и от других получит все. Наиболее гуманен и перспективен, но для его реализации необходимо изменение сознания человека.

проблемы теодицеи и тема свободы

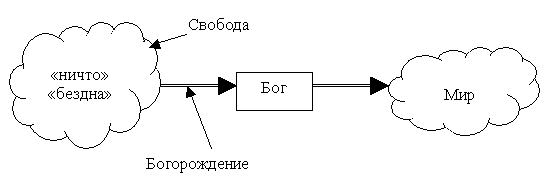

Теодицея (греч. теос – Бог, дицео – оправдание) – связана с вопросом происхождения зла в мире. Традиционное христианство объясняет наше зло в мире наличием в нем свободы. Бердяев: «Свобода не сотворена Богом, она первична и изначальна, она в том ничто, из которого Бог сотворил мир, ведь Бог – творец мироздания, но творчество уже предполагает свободу. Сам Бог развивается, изменяется. И развивается он через мир и в этом мире, поэтому, сама человеческая история – эволюция Бога».

Т.о., Христианская идея творчески развивается усилиями самих христианских мыслителей. Бог заинтересован в мире. Тогда, зло происходит не только от человека, зло укорено в бытии (уже в «ничто») в силу свободы. Бог не несет ответственность за наличие зла в мире, ибо он сам не совершенен. Свобода – это не хорошо и не плохо. Надо отказаться от представления свободы как блага. То, как мы используем свободу, зависит от нас самих, от нашего духа, сознания. Бердяев, как и поздний Соловьев, довольно пессимистичен в оценках будущего. Основа пессимизма: «Зло и свобода – изначальные свойства бытия».

основные направления европейской философии

XX века

позитивизм и его эволюция

«Наука и только наука может дать человечеству то, без чего оно не может жить»

Ж.Э.Ренан

Основная предпосылка позитивизма – развитие науки и техники в Европе 19 в. Т.о. в обществе сложилось мнение, что именно научные достижения способны изменить жизнь, и вряд ли стоит ожидать помощи от религии и философии. К.Сен-Симон: «Наука – основа человеческого благополучия». Т.о., необходимо развивать науки об обществе и человечестве. К.Сен-Симон: «Не интересы отдельных групп личностей, а конкретные научные знания должны определять политические решения». Переход от капитализма к индустриализму. О.Конт развил и опубликовал идеи графа Сен-Симона. Учение о трех стадиях в развитии человеческого ума. Конт предлагает идеи популярную, но которую раньше не знали, т.е. идею эволюции (мир и человек – развивающиеся системы). Представители: Гегель, Конт, Г.Спенсер (последователь Конта), Ч.Дарвин.

Конт утверждал, что необходимо рассмотреть развитие ума и познания как исторический процесс, деленный на стадии (Закон трех стадий):

- Религиозно-мифологическая. Для объяснения различных явлений природы человеческой жизни, человек обращается к сверхъестественным началам.

- Метафизическая. Человек объясняет мир, обращаясь к общим принципам и понятиям, которые он формирует силой собственного разума. Познание начинает следовать разуму и логике. Недостаток: познание носит умозрительный характер (в прямом смысле), и, т.о., не всегда совпадает с действительностью.

- Позитивная фаза. Мир объясняется с учетом законов логики, но основа познания – опыт, прежде всего научный, в форме наблюдения и эксперимента. Начиная с 19 в. этот путь становится основным.

Две первые стадии уже сделали свое дело. Все философские концепции – плоды незрелого ума, не умеющего правильно оценить свои силы (разум приходит на смену веры, но стремится разрешать ее вопросы, установить абсолютные, конечные причины бытия).

Философия – решение религиозных задач нерелигиозными средствами. В этом ее притягательность и проклятие, ибо задачи разумом могут быть поставлены, но не могут быть решены. Поэтому, философия получает на вопросы ложные, негативные ответы. И только наука является единственно позитивным способом познания. Поэтому, позитивизм есть одновременно отказ от прежней философии (метафизики) и попытка создания новой философии, основной задачей которой является формирование научной картины мира.

Необходимо построить систему, обрабатывающую данные, полученные другими науками. «Наука в силах решить многие проблемы, которые философия решала веками. Наука – сама себе философия».

Классификация наук:

- Абстрактные. Законы определенной группы явлений.

Основные абстрактные науки (по принципу усложнения):

- Астрономия.

- Физика.

- Химия.

- Биология.

- Социология.

- Конкретные. Области, где происходят применения этих законов к частным областям.

Например, биология – абстрактная наука, медицина – конкретная.

Абстрактные науки строятся на основе принципа усложнения познаваемого предмета. Предмет социологии – человек, как он существует в обществе. От развития социологии наша жизнь зависит непосредственно, т.о., главная цель – развитие социологии. «Научная социология должна стать прочным фундаментом для реорганизации общества и преодоления социальных кризисов». Т.к. наука есть знание законов, то она позволяет не только объяснять существующие факты, но и предсказать новые факты. Т.о., социология позволяет предвидеть будущее. Конт – основатель социологии, его последователи: Т.Спенсер, Д.-С.Милль.

Позитивистская традиция является одной из тех, которые лежат в основе западной европейской философии. Синоним современного позитивизма – аналитическая философия.

Основные этапы эволюции позитивизма:

- Классический позитивизм. 30 г. 19 в. – конец 19 в.

- Эмпириокритицизм. Конец 19 в. – начало 20 в. Представители: Р.Авенариус, Э.Мах.

- Неопозитивизм. 30 г. 20 в. Представители: Л.Витгенштейн, Б.Рассел, Р.Карнап, М.Шлик.

Позитивистская традиция сейчас представлена аналитической философией и постпозитивизмом (направление).

Позитивизм, в целом, является философией, ориентированной на науку, способы и методы научного познания. Здесь философия превращается в некую отдельную науку, основной задачей которой первоначально являлся синтез существующих научных знаний и построение некой общей научной картины мира (исключает метафизику и элементы религиозного мировоззрения). «Единственными источниками нашего знания является опыт и логика». Основной заслугой Милля явилась разработка общей методологии научного познания (опыт и логика – опора науки). Если основой науки являются опытные факты, то необходимы методы, которые позволяют на основе фактов получать научные законы и обобщения и эти методы должны быть индуктивными (от частного к общему). Работа Милля «Система логики» - учение о научном методе и теории индукции. Основной тезис теории: «Все научные обобщения имеют сугубо опытное происхождение. Т.е. дедукция (от общего к частному) опирается на некоторые индуктивные суждения». Т.е., не существует дедукции без индукции.

Милль в работе рассматривает пример рассуждения по дедукции:

- Все люди – смертны

- Герцог Веллингтон – человек

Герцог – смертен

Милль говорит, что здесь смертность герцога выводится из 1. Но откуда 1. правдиво? Ответ Милля: из опыта. Тогда, всякий вывод, в конечном счете, это вывод от частного к общему. Поэтому, все общие (априорные) положения являются лишь логическими приемами для сохранения в памяти частных случаев.

С одной стороны, идеи Милля понятны и логичны. Но, с другой стороны, не решается вопрос относительно истинности индуктивных рассуждений, т.к. наш опыт всегда ограничен и, т.о., ограничено количество фактов, которыми мы располагаем. Т.о., абсолютные истины (законы логики и математики) не могут иметь, в данном случае, абсолютного подтверждения.

Конт – основатель и теоретик позитивизма. Милль – разработка методолгии позитивного мышления.

Г.Спенсер (1820-1903) вел замкнутую жизнь. Дружил с Миллем. Спенсер продолжил движение развития позитивизма и предложил первую модель синтеза научных знаний. В ходе работы Спенсер ввел понятие эволюции (развития) мироздания и человека в нем. Термин «эволюция» был употреблен Спенсером в 1857 году, а в 1859 – в работе Дарвина. Спенсер говорит об эволюции Вселенной, основным принципом которой является движение от хаоса к порядку, которое идет от приспособления организма к окружающей среде. В связи с этим возникает понятие естественного отбора. Развитие общества, в целом, это развитие человека, которое идет по схеме. Спенсер: «Социальные типы, подобно типам индивидуальных организмов, не образуют определенного рода, но распределяются только на расходящиеся и разветвляющиеся группы». Развитие не есть однонаправленный процесс (термологичность), а идет по разным траекториям. Средством приспособления человека к среде является моральные нормы. Поэтому, мораль происходит не от Бога и не существует априорно (Кант), есть нечто развивающееся в процессе развития человека. Поэтому, религий много, а нравственность, в принципе, одна. Но, несмотря на науку, ни истоки, ни перспективы нам не ясны. Поэтому, религиозные воззрения на мир всегда существовали, и будут существовать. Религию нельзя опровергнуть наукой. Спенсер: «Вселенная есть тайна, и религии являются различными истолкованиями этой тайны». Но, т.к. религии создавались людьми, то нет аргументов для выбора «правильной» веры. Спенсер: «Наука и религия совместимы. Если задача религии в том, чтобы быть хранительницей тайны абсолюта, то задача науки – в расширении познания относительного».

эмпириокритицизм

Это второй этап в развитии позитивизма. Основные причины возникновения:

- Если именно наука является наиболее адекватной формой человеческого познания, то, с развитием науки должна изменяться научная картина мира и тогда, должен развиваться и сам позитивизм.

- Встает вопрос о характере самого научного опыта.

Эмпириокритицизм – критика опыта… анализ, исследование.

Мах – профессор физики. Его работы: «Анализ ощущений и отношения физического к психическому», «Познание и заблуждение».

Авенариус – психиатр. Его работы: «Критика чистого опыта», «Человеческое понятие о мире».

Какие науки способны ответить на вопрос: что такое опыт? Физика – наиболее развитая из естественных наук. Что лежит в основе научного мышления? Наукой о мышлении является психология.

Основная идея (близка к принципам трансцендентальной философии Канта): познание есть основное средство адаптации человека к окружающей среде. Поэтому, познание изначально является одной из основных функций человека, которая развивается в процессе развития человечества. Не существует человека в отрыве от связей и отношений с миром, в котором он живет. Поэтому, и в познании как не существует субъекта без объекта, так и не существует объекта без субъекта. Т.е., не существует субъективного мира самого по себе, без нашего сознания, он зависит от наших ощущений и восприятия.

Между сознанием и объективным миром существует посредник – это наше ощущение. Комплекс ощущений порождается явлениями действительности, но, одновременно, принадлежат человеческому сознанию. Поэтому, носят субъективный характер. Т.о., наука имеет дело не с самой действительностью, а является субъективной, т.к. в основе лежат комплекс ощущений.

Различие с Кантом: Кант ставит существование мира под вопрос, а Мах и Авенариус утверждают, что мир существует, но наше знание есть не прямое отражение действительности, а есть ее преломление сквозь призму опыта. Само научное знание является сугубо относительным в плане, что наше познание всегда субъективно (тотальная субъективность всего человечества).

неопозитивизм

Основная проблема – проблема логики. Формируется в двух направлениях:

- Философия логического анализа. Б.Рассел (1872-1970), Л.Витгенштейн (1889-1951) ранний.

- Философия лингвистического анализа. Дж.Эд.Мур (1873-1957), Л.Витгенштейн поздний.

Акты сознания (наше мышление) не могут быть тождественными самим объективным вещам и именно это и показывает нам наш опыт. Прежде всего, это наиболее заметно при обращении к философии. В философии присутствуют такие понятия как сознание, материя. Причем, этим понятиям в действительности (опыте) ничего не соответствует, кто видел материю, сознание как таковые? Мы объясняем действительность на языке абстракций, который трудно согласуется с данными нашего опыта. Поэтому, основной задачей позитивизма является аналитическая задача. Философия должна анализировать (исследовать) само человеческое (научное) мышление. Философия должна анализировать знания и способы его получения, а не сами предметы действительности. Философия есть деятельность по разъяснению науки. Основная задача: логический анализ языка с целью освобождения его от некорректных высказываний, которые порождаются абстракцией мышления.

Рассел получил логико-математическое образование. Его ранние исследования были связаны с работами Вейерштрасса и Кантора. Столкнулся с неясностями языка математики. Становится очевидным многообразие математических дисциплин. Что лежит в их основе? Возникает проблема основания математики.

Работа Рассела и Уайтхеда: «Начало математики». В основе лежат логико-философские концепции Рассела: теория описаний, теория типов. В основе лежат обозначающие выражения, связывающие язык с действительностью. Рассел выделил третьего типа логических парадоксов, связанных с теорией множеств:

- Парадокс тождества. Два выражения: А и В, обозначающие один и тот же предмет, не обязательно тождественны и не всегда взаимозаменяемы в пределах одного высказывания.

Пример: А – русский царь Николай II, В – последний российский император. А и В – одна область значений, но разные информации. Не для любого человека А В. Отсюда, в языке логика позволяет заменить А на В. Суть от этого не изменяется. Пример: А – Вальтер Скотт является автором романа Х, В – является ли Вальтер Скотт автором романа Х. Здесь нельзя заменить А и В без утраты смысловой информации

- Парадокс исключительного третьего. Если высказывания А = В и А В, то истиной может быть только одно из них. Пример: А – король во Франции – лыс, В – во Франции нет короля. А – и не ложно, и не истинно.

- Парадокс противоречия. Существует различие между А и В. Если они ложны, то различия между ними нет. Т.о., существует такое различие, которого не существует. Пример, А – Бог есть, В – Бога нет. Тогда, существует Бог, которого нет.

Основные принципы теории описания Рассела:

- Значение обозначающих выражений устанавливается:

- Путем прямого указания на объект (на уровне чувственного восприятия)

- Путем описания по признакам (на уровне мышления)

- Следует различать имена (термины) и описания. Описание может быть:

- Определенное описание (относящееся к индивидуальному предмету)

- Неопределенное описание (относящееся к классу)

Обозначают выражения сами по себе, не имеют значения, а приобретают его лишь в составе высказывания. Смысл и значения терминам придаются в зависимости от контекста.

Несуществующие сущности есть результат псевдообозначающих выражений. В качестве обозначений выражения необходимо употребить определенные свойства объекта. Рассел: «Теория логического типа». Множество – это совокупность различных объектов. Их можно разделить на нормальные (не являются собственным элементом) и ненормальные (включают в себя собственный элемент). А каким будет множество нормальных множеств: нормальным или ненормальным? И тем, и другим. Существует еще парадокс лжеца: сам объект высказывания не должен быть включен в область значений.

Витгенштейн. Работы: «Логико-философский трактат», «Философские исследования». Основные тезисы (ранний Витгенштейн): мы не знаем, что такое мышление само по себе. Непосредственно мы имеем дело не с мышлением, а с языком. Язык есть форма, в которой представлены лишь некоторые результаты нашего мышления. «Все, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, а то, что высказыванию не поддается - следует молчать». Все значение передается в форме предложений своего языка.

Основные идеи логико-философского трактата: все знание – в форме предложений.

Мир – наше представление о действительности (и, т.о., уже похоже на Канта), он состоит не из вещей, а из фактов (нам даны не вещи, как предметы, а как факты нашего познания, поэтому факт есть форма знания о вещи). Факты бывают простые или элементарные (состоят из объектов и их отношений) и сложные. Объект – то, что считается неизменным в различных познавательных ситуациях. Устойчивые субстанции (состояния) того, что мы называем миром. Т.о., простые факты – изменяющиеся конфигурации объектов. Рассел поддержал точку зрения Витгенштейна – логический атомизм. Логический атом – элементарная форма знания, которая выражается в языке посредством суждений (высказываний). Некоторые субъекты есть предикат: субъект – предикат. Предикат – свойство (качество) субъекта. Наряду с простыми высказываниями, существуют и сложные, а также умозаключения (рассуждения; по Расселу – молекулярные предложения). В конце концов, формируется картина мира в целом – человеческое мировоззрения. Как научная картина мира, так и мировоззрение человека формируется средствами нашего языка. Поэтому, особую важность приобретает характер структуры используемого языка. Тогда, наука и литература предъявляет определенные требования к языку, и зависят от языковых средств, и даже формируется ими. Каков язык, такова и наша жизнь.

Примитивизация языка (с начала 20 в.) – формирование массовой культуры (упрощение того, что было ранее). Высказывания:

- Осмысленные высказывания. Несут информацию о мире, т.е. информацию о фактах и событиях (содержательные высказывания).

- Бессмысленные высказывания. Бессодержательные (формальные) высказывания (например, А = В, если А = В и В = С, то А = С) – высказывания логические и математические. Кроме логических и математических высказываний еще существует третий тип бессмысленных высказываний: философия (не несут в себе информацию о фактах, мирах).

«Философия существует как особый язык, не имеющий непосредственного отношения к реальности. Философ, как и математик, работает с абстрактными объектами, которых нет в природе. Если философские высказывания бессмысленны, то бессмысленны рассуждения самого Витгенштейна». Свойство бессмысленного высказывания: не оценить, как истинное или логическое, и, следовательно, философы не лгут, а говорят бессмысленные фразы. «Мои предложения служат пояснением. Тот, кто поймет меня, поднявшись с их помощью по ним и над ними, в конечном счете, признает, что они бессмысленны. Он должен отбросить лестницу после того, как поднимется по ней. Ему нужно преодолеть эти предложения. Тогда он правильно увидит мир». Занятия философией не могут непосредственно привести к изменению мира. Философские рассуждения и решения философских проблем изменяются, и, следовательно, претерпевает изменение само сознание. Поэтому, мы можем изменить сознание (душу) человека, а с изменением сознания будет изменяться мир. Т.о., задача философии не в построении мировоззрения (тезис против Конта), не постижение мира, а критика (анализ), прояснение самого языка в тех формах, как им пользуется человек. Этим впервые начал заниматься Сократ. Следует различать то, что может быть высказано в языке и то, что высказано быть не может. Существует особая сфера мышления (сознания), которая не находит отражения в языке. К сфере невысказанного относится:

- Религиозный опыт

- Нравственные (этические) убеждения

- Эстетические вкусы

- Смысл нашего существования

философия лингвистического анализа

Основные идеи «Философских исследований» позднего Витгенштейна. В «Философских исследований» Витгенштейн отказывается от ряда принципиальных положений своего логико-философского трактата, т.к. его собственный анализ показал, что идея построения идеального языка (логически правильного) не осуществима. Это касается сферы применения естественного языка и языка самой науки (который сейчас час? Не оценить, истина или ложь).

Поздний Витгенштейн стремился, что язык являлся средством коммуникации – непосредственно связан с практическими задачами, решаемыми человеком. Тогда, не существует единственно идеального языка. Правила языка не абсолютные, а относительные и определяются характером той деятельности, на основе которой они формируются. Поэтому, вместо единственности универсального языка, мы являемся участниками языковых игр, ибо каждая сфера деятельности задает свой язык и правила оперирования понятиями. Базовые структуры языка – не элементарные положения, а языковые (лингвистические) игры. Языковая игра – модель работы языка по некоторым правилам, формируемым определенной жизненной практикой. Причем, правила задают общую логику действий и не должны регламентировать жесткого поведения, ибо игра – творчество, на основе правил.

Философия – языковая игра по определенным правилам, это форма жизни, смысл которой в прояснении смыслов, языков, которыми мы пользуемся, пытаясь постичь действительность. Метафизика – языковая игра, в которой с очевидностью нарушены некоторые ее правила. В результате этой игры возникает некий псевдоязык, в котором формулируются псевдопроблемы. Классический пример: философия Платона, где возникает такое понятие, как идея. Это понятие, которому ничего не соответствует в нашем опыте. А тогда, употребление такого понятия, как идея, приводит к возникновению псевдоязыка со своими псевдопроблемами. Даже такие понятия как бытие, сознание, свобода и т.п., употребляются у Платона весьма произвольно, поэтому метафизика – болезнь языка.

Ранний Витгенштейн – построение единственного языка, поздний – стремится выйти за рамки существующих языковых структур, пытается преодолеть ограниченность языка, но, в итоге, оказалось, что человек (как утверждали Конт, Мах и Авенариус) обречен на субъективность, т.е. он находится в клетке своего языка. Опыт определяется расположением человека в мире.

Классический позитивизм заявлял, что единственно адекватная форма знания – наука, которая опирается на опыт и логику, но дальнейшее развитие привело к выводам, что опыт никогда не приобретет абсолютно объективную значимость. Опыт субъективен, т.к. он – конкретный человеческий опыт. Попытки построения единственного не противоречивого языка также потерпели неудачу, они привели к росту сомнений по поводу особого положения науки в сфере человеческой деятельность. Привели к мнению, что наука не является единственно истинной формой знания о действительности и, тем более, не могут служить средством для решения всех человеческих проблем, как полагал Конт. Следовательно, нужна альтернатива.

экзистенциализм

Формируется как мировоззрение, противоположное позитивному мировоззрению. В экзистенциализме происходит осознание факта, что наука, сама по себе, не является панацеей от всех бед. Наука производит новые знания о мире и создает условия для развития современной техники. Но знания и техника могут использоваться человеком по-разному. Экзистенциализм – явление кризисное, связанное с осознанием того самого кризиса.

Две волны: немецкая в 20-30 гг. (экономический хаос и низкий уровень жизни) и французская в 40-50 гг. Основатели и предтечи: С.Кьеркегор (Киркегор), Ф.М.Достоевский, Н.А.Бердяев.

Трудность экзистенциализма – это не единственная законченная теория. Экзистенциализм – некий комплекс философских учений, сущность которых нередко излагалась художественной литературой. Например, Ф.Болонов «Философия экзистенциализма».

Представители: М.Хайдеггер (1889-1976), К.Ясперс (1883-1969), Г.Марсель (1889-1973), Ж.-П.Сартр (1905-1980), А.Камю (1913-1960).

Кьеркегор вводит основное понятие: экзистенция (лат. экзистенцио – существовать) – существование, существование определенной сущности. Озабочен тем же, что и тревожило Ницше: дать христианству шанс поскорее отмереть. Кьеркегор: возвращение к подлинному христианству, но с поправками. Кьеркегор полагал, что сущность всех вещей предопределена заранее. Сущность самого человека не задана ему однозначно, а определяется самим человеком в процессе его жизни. Человек – художественное произведение, которое он создает сам (не отрицание творения Бога; человек продолжает творение). Под существованием понимается не материальная, не экономическая жизнь человека, а его духовная, внутренняя жизнь его сознания. Экзистенция – способ существования, но это особое существование, принадлежащее только человеку. Это такой способ существования, при котором существующий осознает свое собственное существование и его границы.

Основные формы экзистенциализма:

- религиозная (Кьеркегор, Ясперс, Марсель).

- светская (Ницше, Хайдеггер, Сартр, Камю).

Основные темы философии экзистенциализма: свобода, смерть, страх, смысл жизни и истории. Человек есть разумное существо в неразумном мире (Шопенгауэр). Темы судьбы и смысла человеческого существования, т.к. 20 век – век катастрофических революций. Сейчас – дисбаланс между техников и ее использованием.