Н. Н. Алипова, канд биол наук О. В. Левашова и канд биол наук М. С. Морозовой под редакцией акад. П. Г. Костюка москва «мир» 1996 ббк 28. 903 Ф50

| Вид материала | Документы |

- Приглашение и программа разнообразие почв и биоты северной и центральной азии, 521.14kb.

- М. А. Ляшко доц., канд физ мат наук; Т. Н. Смотрова доц., канд, 2299.13kb.

- Современные направления развития физической культуры, спорта и туризма, 4493.6kb.

- Отчет о проведении Международной научной конференции-семинара «Современные методы психологии», 97.76kb.

- Образовательная программа дошкольного образования Москва «Просвещение», 5670.3kb.

- Пособие для врачей и среднего медицинского персонала Минск, 5480.63kb.

- Ббк 63. 3(0) Н72, 4378.93kb.

- Тезисы докладов, 4290.75kb.

- Строительные нормы и правила нагрузки и воздействия сниП 01. 07-85* министерство строительства, 1162.86kb.

- Ббк 63. 3(0) Н72, 5546.58kb.

19.5. Приспособление сердечной деятельности к различным нагрузкам

В настоящей главе мы прежде всего рассмотрим работу, которую сердце должно совершать для поддержания кровообращения в нормальных условиях, и лишь после этого разберем механизмы, позволяющие при необходимости изменять эту активность.

Сердечным выбросом называют количество крови, выбрасываемое правым или левым желудочком в единицу времени. В норме эта величина варьирует в широких пределах: при необходимости сердечный выброс может увеличиваться более чем в пять раз по сравнению с уровнем покоя. Поскольку желудочки соединены последовательно (см. рис. 19.1), их выбросы при каждом сокращении должны быть примерно одинаковыми. Так, если выброс правого желудочка будет всего на 20% больше, чем выброс левого, то через несколько минут неизбежно наступит отек легких в результате переполнения кровью малого круга кровообращения. Однако в норме этого не происходит, что свидетельствует о наличии механизма, согласующего выбросы обоих желудочков. Даже в тех случаях, когда возрастает системное сосудистое сопротивление (например, в результате сужения сосудов), опасного застоя крови не происходит: левый желудочек быстро приспосабливается к изменившимся условиям, начинает сокращаться сильнее и развивает давление, достаточное для выброса прежнего количества крови. Колебания венозного возврата и диастолического наполнения также компенсируются путем приспособительных изменений сердечного выброса.

Эта удивительная способность сердца к адаптации обусловлена двумя типами регуляторных механизмов: 1) внутрисердечной регуляцией (такая регуляция связана с особыми свойствами самого миокарда, благодаря чему она действует и в условиях изолированного сердца) и 2) экстракардиальной регуляцией, которую осуществляют эндокринные железы и вегетативная нервная система.

Соотношение между давлением и объемом в условиях изолированного сердца

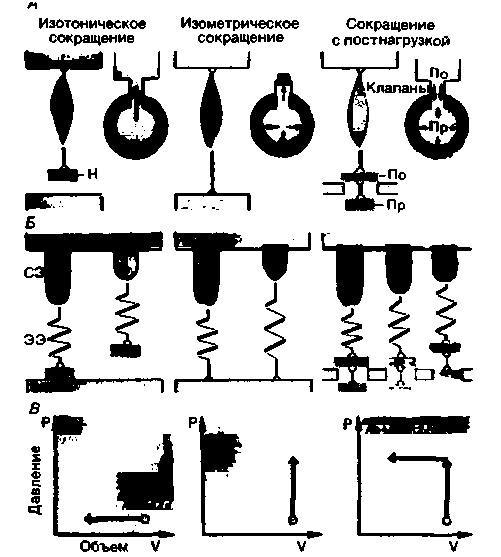

В принципе полоски миокарда обладают теми же механическими свойствами, что и скелетные мышцы (см. гл. 4). Так, изолированная сосочковая мышца обладает эластичностью, и ее можно растянуть; при постоянной нагрузке она способна к активному укорочению (изотоническое сокращение), а при постоянной длине она может активно развивать напряжение (изометрическое сокращение). Сократительные свойства мышцы отображает так называемая двухкомпонентная модель. Эта модель включает сократительный и эластический элементы, соединенные последовательно (рис. 19.29, Б) (чтобы отразить некоторые свойства расслабленной мышцы, необходим третий компонент, подключенный параллельно вышеописанным элементам; в данном случае мы можем им пренебречь). В этой модели изометрическое сокращение выражается в укорочении сократительного элемента, сопровождающемся соответствующим растяжением эластического [10].

Простейшие типы мышечных сокращений. Вполне можно считать, что интактный миокард подчиняется в основном тем же закономерностям, что и изолированная сосочковая мышца. Однако при перенесении результатов, полученных путем измерения мышечных сокращений в одном направлении, на полые мышечные образования необходимо учитывать, что объем таких образований изменяется пропорционально длине волокон в третьей степени. Кроме того, при постоянном напряжении в стенке полости давление в этой полости в соответствии с законом Лапласа (с. 480) обратно пропорционально ее радиусу (если форма полости близка к сферической). На рис. 19.29, А приведены механические параметры трех основных интересующих нас типов сокращений как для длинных мышц, так и для сферических мышечных полостей. В средней части рисунка (Б) показано, как ведут себя сократительный и эластический элементы двухкомпонентной модели при каждом типе сокращения. На нижней части рисунка (В) приведены кривые давлениеобъем, полученные для мышечных полостей по аналогии с графиками длина-напряжение для скелетных мышц. Сокращение с постнагрузкой, наиболее близкое к естественному сокращению сердца, начинается с изоволюметрической фазы. Во время этой первой фазы давление в полости нарастает при постоянном объеме, и когда оно становится равным гидростатическому давлению столба жидкости над клапаном, последний открывается и начинается изотоническое сокращение с изменением объема.

Равновесные кривые. Кривые давление-объем, приведенные на рис. 19.29, В, соответствуют одному

486 ЧАСТЬ V. КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ

|

| Рис. 19.29. Простейшие типы сокращений миокарда. А. Условия сокращения длинного мышечного препарата (сосочковая мышца) и мышечной полости (перфузируемый желудочек). 5. Процессы в двухкомпонентной модели при различных типах сокращений (СЭ сократительный элемент; ЭЭ -последовательный эластический элемент; Η-нагрузка; По-постнагрузка; Пр преднагрузка). В. Кривые давление объем при трех типах сокращений |

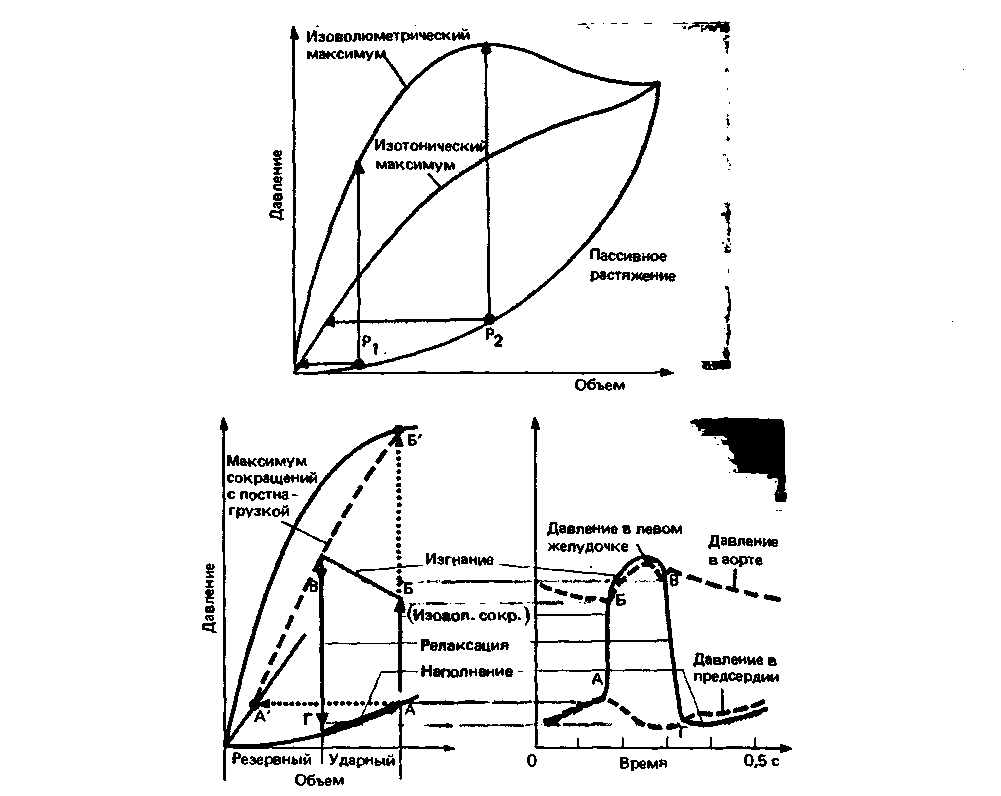

исходному состоянию-определенному объему при определенном конечнодиастолическом давлении. При изменениях этого давления изменяется и объем, что в свою очередь влияет на амплитуду изоволюметрических или изотонических сокращений. Все эти взаимосвязи можно представить в виде так называемых равновесных кривых (рис. 19.30, А). Равновесные кривые охватывают всю область значений, в пределах которой при определенном сократительном состоянии полого мышечного органа происходят все возможные изменения давления и объема. В опыте (например, на изолированном сердце лягушки) равновесные кривые получают следующим образом. Прежде всего измеряют объем желудочка при различных значениях давления наполнения (например, с помощью установки, изображенной на рис. 19.31) и в результате получают кривую пассивного растяжения. Видно, что наклон этой кривой постепенно возрастает; это означает, что пассивная растяжимость сердца при повышении его объема уменьшается (для увеличения объема на одну и ту же величину требуется все больший прирост давления). Можно вызвать изоволюметри-

ческие или изотонические сокращения сердца при исходных условиях, соответствующих любой точке кривой пассивного растяжения (рис. 19.30). При этом измеряют максимальные значения давления и объема, наносят соответствующие точки на график и соединяют их. В результате получают кривые изоволюметрических и изотонических максимумов. На рис. 19.30 в качестве примера приведены две точки кривой пассивного растяжения (P1 и Р2) и соответствующие им максимумы. Видно, что максимальные значения развиваемого давления и выбрасываемого объема зависят от степени исходного наполнения желудочков. При увеличении этого наполнения максимальные значения давления и объема сначала растут, а затем начинают снижаться (или возрастать менее круто). Смысл этого важного явления заключается в том, что сердце может изменять развиваемое им давление или выбрасываемый объем в зависимости только от количества притекающей крови в отсутствие каких-либо других влияний.

Причины изменений максимумов давления и объема.

Одна из причин зависимости максимальных параметров сокращения от исходного объема желудочков связана с особенностями расположения миофиламентов в саркомере. При рассмотрении механизмов сокращения скелетной мышцы (с. 69) указывалось, что укорочение мышцы обусловлено скольжением актиновых нитей вдоль миозиновых (наподобие вдвигания одна в другую труб телескопа). Это скольжение происходит благодаря поперечным мостикам между актиновыми и миозиновыми нитями, образующимися там, где эти нити перекрываются. Степень их перекрывания оптимальна при средних значениях исходного растяжения. Если исходный объем сердца слишком велик, сокращение становится невозможным, так как при этом актиновые нити настолько отдаляются от миозиновых, что связь между ними почти или полностью утрачивается. Однако главная причина увеличения силы сокращений при растяжении кроется, по-видимому, в увеличении чувствительности миофиламентов к кальцию [II]. Следует, однако, помнить, что развиваемое давление зависит не только от силы сокращения миокарда, но также от геометрии желудочков (с. 481).

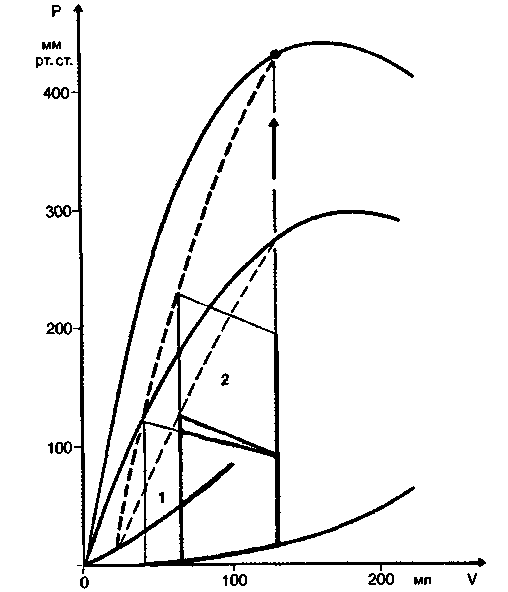

Диаграмма работы сердца. В нижней части рис. 19.30 на равновесные кривые графика давление-объем, представленного в верхней части того же рисунка, нанесены красные линии. Эти линии отражают нормальный цикл сокращения левого желудочка и образуют замкнутую фигуру, называемую диаграммой работы сердца. Площадь на графике давление-объем, т.е. произведение P-V, имеет размерность работы (перемещение объема против давления). Отрезки между точками А и Г на диаграмме отражают различные периоды сердечного цикла. От точки А, расположенной на кривой пассивного растяжения, начинается систола; давление сначала возрастает при постоянном объеме. Отрезок АБ соответствует периоду изоволюметри-

ГЛАВА 19. ФУНКЦИЯ СЕРДЦА 487

|

| Рис. 19.30. Равновесные кривые и диаграмма работы изолированного сердца лягушки.». В системе координат, где по оси ординат отложено внутрижелудочковое давление, а по оси абсцисс объем желудочка, строятся три равновесные кривые кривая пассивного растяжения и кривые изоволюметрических и изотонических максимумов. Каждой точке на кривой пассивного растяжения (в качестве примера приведены две такие точки) соответствуют определенные значения изоволюметрического и изотонического максимумов (изображены стрелками), б На кривые, приведенные в верхней части рисунка, нанесен график сердечного цикла-диаграмма работы сердца. Замкнутая кривая АБВГА отражает различные периоды цикла (см. в тексте). Значения давления и объема при любых сокращениях с постнагрузкой, исходные параметры которых соответствуют точке А, должны лежать на штриховой линии, соединяющей точку Б' (изоволюметрический максимум для А) с точкой А' (изотонический максимум для А) |

ческого сокращения. По достижении диастолического давления в аорте (точка Б) аортальные клапаны открываются и начинается период изгнания. Во время этого периода сокращение происходит ауксотонически: изменяются как объем, так и давление. Точка В соответствует моменту, когда весь ударный объем выброшен и начинается фаза изоволюметрического расслабления (отрезок ВГ). Наконец, после открытия митральных клапанов начинается заполнение желудочков (отрезок ГА), т. е. подготовка к следующему сокращению.

Систола желудочков в соответствии с приведен-

ным выше определением - это сокращение с постнагрузкой. Преднагрузкой (рис. 19.29, А) называется конечнодиастолическое напряжение в стенке желудочка, зависящее от степени его наполнения. Мерой же постнагрузки служит напряжение в стенке, необходимое для преодоления конечнодиастолического давления в аорте или легочной артерии. В связи с этим постнагрузку можно уменьшить либо путем снижения конечнодиастолического давления в магистральных артериях, либо (в соответствии с законом Лапласа) путем уменьшения диаметра желудочка. Если постнагрузка левого желудочка

488 ЧАСТЬ V. КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ

|

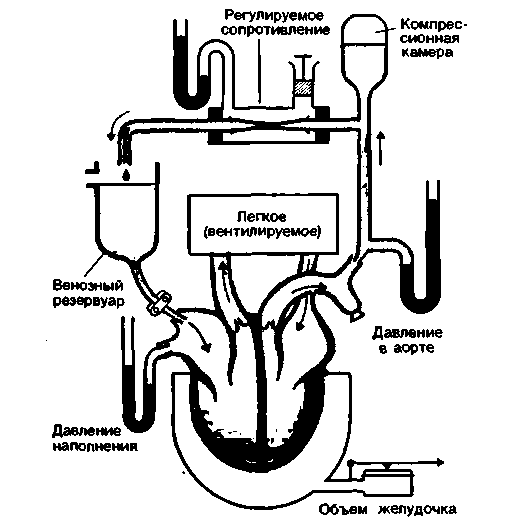

| Рис. 19.31. Сердечно-легочный препарат по Стерлингу. Сохраняется легочное кровообращение; большой круг кровообращения заменен измерительной системой, заполненной кровью. Насыщение крови кислородом происходит путем искусственной вентиляции легких. Кровь, выбрасываемая левым желудочком, попадает в венозный резервуар; поднимая и опуская этот резервуар, можно произвольно менять давление наполнения правого желудочка (а также левого, поскольку гидродинамическое сопротивление сосудов легких невелико). Системное сопротивление можно менять, изменяя величину давления в стеклянном цилиндре, окружающем тонкостенную резиновую трубку, и тем самым изменяя степень сдавливания последней |

(т.е. диастолическое давление в аорте) достаточно велика, то его сокращение становится чисто изоволюметрическим (давление повышается до точки Б' на рис. 19.30, однако остается недостаточным для того, чтобы открылись аортальные клапаны и произошел выброс крови). Если бы, напротив, постнагрузка была равна 0, то сокращение стало бы чисто изотоническим: объем уменьшился бы до точки А'. В норме такие варианты не встречаются. Максимальные значения всех сокращений с постнагрузкой, исходные условия которых соответствуют точке А, лежат на линии, соединяющей точки А' и Б'. Эту линию называют кривой максимумов сокращений с постнагрузкой (кривой СПН) для точки А (рис. 19.30). Таким образом, для каждого графика давление-объем существуют одна кривая изотонических максимумов, одна кривая изоволюметрических максимумов и множество кривых СПН-по одной для каждой точки, лежащей на кривой пассивного растяжения.

Саморегуляторные реакции сердца на кратковременные нагрузки объемом и давлением

Препарат сердце-легкие. Препарат сердца млекопитающего, предложенный английским физиологом Э. Стерлингом (рис. 19.31), позволяет независимо и в широких пределах изменять давление в аорте и венозный возврат. Это дает возможность сопоставлять данные параметры с конечнодиастолическим размером желудочков. Сердце в таком препарате сохраняет естественные связи с искусственно вентилируемым легким, а вместо большого круга кровообращения подключена система трубочек, заполненных кровью; в этой системе трубочек имеется устройство для изменения гидродинамического сопротивления, а также для измерения давления в ряде точек. Венозный приток устанавливают путем регуляции оттока из специального резервуара. Поскольку температура крови поддерживается на постоянном уровне, а сердечные нервы пересечены, ритм сердца не меняется. Рассмотрим возможности приспособления такого «редуцированного сердца» к различным нагрузкам.

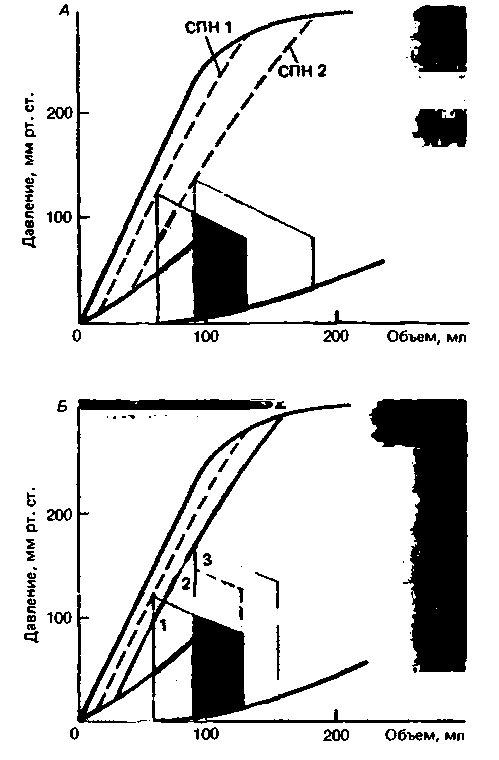

Приспособление к кратковременной нагрузке объемом. Приток к сердцу в препарате Старлинга увеличивают, поднимая венозный резервуар. Реакции левого желудочка на изменение нагрузки объемом изображены на рис. 19.32, А. Серым изображена исходная рабочая диаграмма сердца; конечнодиастолический объем равен 130 мл, а ударный объем-70 мл. Таким образом, конечносистолический объем равен 60 мл. При увеличении венозного притока конечнодиастолический объем повышается до 180 мл. Этому соответствует новая рабочая диаграмма (на рисунке закрашена розовым). Видно, что увеличение ударного объема примерно до 90 мл сопровождается возрастанием конечносистолического объема, но значения изоволюметрического и изотонического максимумов при этом не меняются. Диастолическое давление в аорте почти не меняется, а систолическое возрастает, так как выбрасываемый в аорту ударный объем повышается и ее растяжение возрастает. Поскольку исходная точка рабочей диаграммы смещается, эта диаграмма строится уже с учетом новой кривой СПН (СПН 2). Главный вывод из этих результатов заключается в том, что изолированное сердце при постоянной частоте сокращений может самостоятельно-посредством саморегуляции—приспосабливать свою деятельность к возрастающей нагрузке объемом, отвечая на нее увеличенным выбросом. В честь авторов, открывших эту закономерность, она называется механизмом Франка Старлинга. В принципе этот механизм лежит также в основе приспособления сердца к увеличенной нагрузке давлением.

ГЛАВА 19. ФУНКЦИЯ СЕРДЦА 489

|

| Рис. 19.32. Кривые давление-объем для левого желудочка, демонстрирующие адаптацию сердца к кратковременным нагрузкам объемом и давлением при помощи механизма Франка-Стерлинга. А. Адаптация к нагрузке объемом, вызванной повышением диастолического наполнения. Б. Этапы приспособления к нагрузке давлением, обусловленной повышением периферического сопротивления (подробнее см. в тексте) |

Приспособление к кратковременной нагрузке давлением. Если повысить гидродинамическое сопротивление в системе трубочек сердечно-легочного препарата, то сердце будет приспосабливаться к такой увеличенной нагрузке в несколько этапов. Рабочая диаграмма при этом будет изменяться, как это показано на рис. 19.32, Б. Повышение сопротивления оттоку крови приведет к тому, что в диастоле давление в аорте не вернется к прежнему уровню. В результате при очередной систоле левый желудочек должен будет развить большее давление (126 мм рт. ст. при исходном значении 90 мм рт. ст.), для того чтобы начался выброс крови (на рисунке-красная диаграмма, обведенная штриховой

линией). Это приведет к уменьшению ударного объема, поэтому конечносистолический объем возрастет. Поскольку венозный возврат остается постоянным, конечнодиастолический объем при этом автоматически увеличивается. В результате рабочая диаграмма левого желудочка будет смещаться вдоль кривой пассивного растяжения, причем при каждом последующем сокращении конечнодиастолический объем желудочка будет увеличиваться. В итоге этот процесс приведет к установлению нового равновесия, при котором левый желудочек будет выбрасывать прежний ударный объем при повышенном давлении (красная диаграмма, обведенная сплошной линией). Таким образом, приспособление к нагрузке давлением происходит за счет саморегуляторных процессов, в основе которых лежит увеличение конечного диастолического объема. Однако в отличие от нагрузки объемом в данном случае большее растяжение волокон приводит к более мощному сокращению.

Динамика иннервируемого сердца in situ

Долгое время считалось, что закономерности адаптации изолированного сердца справедливы и для кардиодинамики в целом. В соответствии с законом Старлинга полагали, что работа сердца in situ может увеличиваться только в результате повышения конечнодиастолического объема и что сократительное состояние сердца (т. е. значения его изоволюметрических и изотонических максимумов) при этом не изменяется. Однако в настоящее время ясно, что такая точка зрения отнюдь не всегда справедлива; по крайней мере она неприменима к изменениям сердечного выброса при физической нагрузке. Согласно закону Старлинга, размеры полноценно работающего сердца в покое должны быть малы, а при нагрузке-возрастать вследствие увеличенного венозного возврата. Однако на самом деле все происходит наоборот. Так, на здоровых людях методом рентгенологического исследования сердца было показано, что при выполнении ими работы на велоэргометре конечнодиастолический и конечносистолический размеры сердца уменьшаются. Эти приспособительные процессы обусловлены влиянием симпатической нервной системы, в результате которого сократимость миокарда возрастает независимо от исходного растяжения. С этим положительным инотропным эффектом мы уже сталкивались (с. 464).

Повышение сократимости сердца (положительный инотропный эффект) и диаграммы работы сердца. На диаграммах работы левого желудочка (рис. 19.33) приспособление к физической нагрузке, описанное в предыдущем подразделе, проявляется в смещении кривой изоволюметрических максимумов вверх и в соответствующем увеличении наклона кривой сок-

490 ЧАСТЬ V. КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ

ращений с постнагрузкой. Из рис. 19.33 видно, что такая перестройка деятельности желудочков позволяет при одном и том же значении диастолического объема либо выбрасывать кровь против большего давления, либо увеличивать ударный объем без увеличения конечнодиастолического объема. Увеличение ударного объема приводит к снижению кинечносистолического объема, так что, если венозный приток не возрастает, конечнодиастолический объем снижается. Этим объясняется уменьшение размеров сердца, о котором говорилось выше. Однако даже в том случае, если одновременно повышается венозный приток, увеличение частоты сокращений сердца под влиянием симпатических нервов (положительный хронотропный эффект) приводит к возрастанию количества проходящей через сердце крови, и благодаря этому переполнения желудочков не возникает.

|

| Рис. 19.33. Влияние повышения сократимости (положительного инотропного эффекта) на работу левого желудочка. Под действием симпатических нервов кривая иэоволюметрических максимумов смещается в сторону больших значений давления (указано стрелкой). Вследствие этого увеличивается угол наклона кривой СПН. В этих условиях при прежнем конечнодиастолическом объеме желудочек выбрасывает либо больший ударный объем (1), либо тот же ударный объем при повышенном давлении (2). Увеличение ударного объема сопровождается снижением конечносистолического объема-размеры сердца во время систолы уменьшаются |

Функциональные резерны сердца. Мы убедились в том, что под влиянием симпатических нервов сердечный выброс может увеличиваться еще до возрастания венозного притока. Однако при этом остается неиспользованной еще одна возможность повысить сердечный выброс-увеличение конечнодиастолического объема. В связи с этим функциональные резервы сердца, т.е. возможность его приспособления к повышенным нагрузкам, предстают в новом свете. Раньше считалось, что эти резервы зависят от того, насколько конечнодиастолический объем при нагрузке может повышаться по сравнению с его величиной в состоянии покоя. Если, однако, учитывать положительное инотропное действие симпатических нервов, то функциональные резервы сердца, напротив, ограничены величиной конечнодиастолического объема в покое. Так, размеры сердца у спортсменов в покое значительно больше, чем у нетренированных людей: у спортсмена сердце в покое может вмещать объем в 3 4 раза больший, чем ударный (у обычного человека соответственно лишь в два раза больше). Следовательно, функциональные резервы сердца спортсмена (рис. 19.34) выше. В соответствии же со старыми представлениями эти резервы должны быть очень невелики.

Влияние частоты сокращений сердца на кардиодинамику. Одно из наиболее существенных отличий изолированного сердца от сердца in situ заключается в том, что в организме частота сокращений сердца может меняться. При нагрузке сердечный выброс увеличивается главным образом за счет положительного хронотропного эффекта симпатических нервов. Однако возрастание частоты сокращений сопровождается не только повышением количества сокращений в минуту, но и характерным изменением временных соотношений между систолой и диастолой. В качестве примера приведем следующие данные:

| Число ударов в 1 мин | Продолжительность систолы, с | Продолжительность диастолы, с | «Чистое» рабочее время, с/мин |

| 70 | 0,28 | 0,58 | 19,6 |

| 150 | 0,25 | 0,15 | 37,5 |

В

идно, что при уменьшении длительности сердечного цикла прежде всего укорачивается диастола. В связи с этим при высокой частоте сокрашений сердца «чистое» рабочее время желудочков, т.е. общая длительность всех систол за 1 мин, существенно возрастает, а длительность периодов покоя соответственно уменьшается. То, что диастола при этом значительно укорачивается, не влияет на наполнение желудочков, так как основная масса крови поступает в желудочки в начале диастолы и, кроме того, под действием симпатических нервов увеличивается скорость их расслабления (с. 464 и рис. 19.10, В). Симпатические нервы вызывают усиление сокраще-

идно, что при уменьшении длительности сердечного цикла прежде всего укорачивается диастола. В связи с этим при высокой частоте сокрашений сердца «чистое» рабочее время желудочков, т.е. общая длительность всех систол за 1 мин, существенно возрастает, а длительность периодов покоя соответственно уменьшается. То, что диастола при этом значительно укорачивается, не влияет на наполнение желудочков, так как основная масса крови поступает в желудочки в начале диастолы и, кроме того, под действием симпатических нервов увеличивается скорость их расслабления (с. 464 и рис. 19.10, В). Симпатические нервы вызывают усиление сокраще-ГЛАВА 19. ФУНКЦИЯ СЕРДЦА 491

|

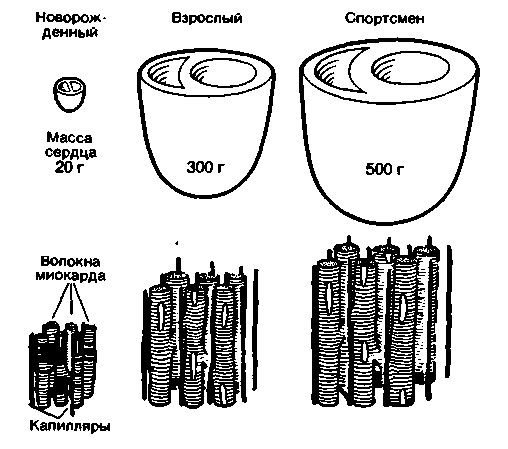

| Рис. 19.34. Схема развития нормального сердца и сердца спортсмена. Увеличение размеров сердца связано с удлинением и утолщением отдельных клеток миокарда. В сердце взрослого человека на каждую мышечную клетку приходится примерно один капилляр; у новорожденного же относительная плотность капилляров ниже [по Linzbach J. Klin. Wschr.. 621 (1951)] |

ния предсердий, что также способствует более быстрому наполнению желудочков. Таким образом, когда под влиянием симпатических нервов частота сокращений сердца повышается примерно до 150 ударов в 1 мин, наполнение желудочков обычно существенно не падает.

Значение механизма Франка -Стерлинга в условиях работы сердца in situ. Ведущая роль симпатической системы в регуляции сердечного выброса не исключает того, что в определенных условиях на него влияют и другие факторы. Так, если наполнение сердца изменяется, а общая активность организма не повышается, деятельность сердца регулируется в зависимости от конечнодиастолического объема, т. е. в соответствии с механизмом Франка Старлинга. Так осуществляется, в частности, координация выброса обоих желудочков. Поскольку желудочки сокращаются с одинаковой частотой, их выбросы могут согласовываться друг с другом только путем взаимного приспособления ударных объемов. Саморегуляторные механизмы включаются также при перемене положения тела, сопровождающейся изменением венозного возврата (при горизонтальном положении тела ударный объем больше, чем при вертикальном), резком увеличении объема циркулирующей крови (при переливаниях) и повышении периферического сопротивления. Эти механизмы действуют и играют большую роль при фармаколо-

гической блокаде симпатической нервной системы ß-симпатолитиками.

Показатели (индексы) сократимости (максимальная скорость прироста давления и фракция выброса).

Благодаря положительному инотропному действию симпатических нервов сердце способно при неувеличенном конечнодиастолическом объеме либо выбрасывать больший ударный объем, либо выбрасывать прежний ударный объем против повышенного давления. Такое же влияние оказывают на кардиодинамику повышение внеклеточной концентрации Cα2 + , введение сердечных гликозидов, а также повышение частоты сокращений сердца. Действие всех этих факторов сходно в том, что они вызывают увеличение работы сердца независимо от его исходного растяжения, иными словами, они повышают его сократимость. В том случае, если ударный объем или максимальное систолическое давление увеличивается по механизму Франка-Старлинга (в результате возрастания диастолического наполнения), сократимость не повышается (положительного инотропного эффекта нет).

Как указывалось выше, изменения сократимости можно выявить путем анализа кривых на графике давление-объем (рис. 19.33). Однако сами эти кривые можно построить лишь по данным, полученным в условиях эксперимента, после хирургической препаровки. Для получения данных о сократимости сердца in situ (в частности, сердца человека) необходимо использовать другие показатели. К ним относится, например, максимальная скорость прироста давления (dP/dtmax) во время периода изоволюметрического сокращения, которую можно измерить при помощи внутрисердечных катетеров. У человека она равна 1500-2000 мм рт. ст./с, или 200265 кПа/с.

Использование этого показателя в качестве индекса сократимости теоретически основано на том, что агенты, оказывающие положительное инотропное действие при данном уровне исходного растяжения миокарда, увеличивают не только силу изометрических сокращений, но также максимальную скорость (Vmax) изотонического укорочения сократительного элемента. Здесь Vmax относится по определению к крайнему случаю сокращения с постнагрузкой, когда величина нагрузки стремится к нулю (см. выше). При возрастании скорости укорочения сократительного элемента будет более быстро растягиваться и последовательно соединенный с ним эластический элемент; следовательно, увеличится скорость прироста давления при изоволюметрическом сокращении. Именно поэтому данный показатель используют в качестве индекса сократимости [8, 10].

Для оценки сократимости сердца во время периода изгнания используют так называемую фракцию выброса - отношение ударного объема (УО) к конечнодиастолическому объему (КДО) (с. 480). Эта величина показывает, какая часть внутрисердечного объема крови выбрасывается при систоле. В норме у человека в состоянии покоя она

492 ЧАСТЬ V. КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ

колеблется от 0,5 до 0,7 (т. е. 50-70%). Фракцию выброса обычно измеряют путем эхокардиографии (с. 484).

Приспособление сердца к длительной физической нагрузке

Гипертрофия. Все рассмотренные выше регуляторные процессы позволяют сердцу быстро приспосабливаться к кратковременным изменениям нагрузки. При периодическом либо длительном повышении нагрузки на сердце в нем происходят структурные изменения, в результате которых оно увеличивается -гипертрофируется [18]. В качестве примера можно привести увеличение сердца у бегунов на длинные дистанции (с. 490). Масса сердца у них может достигать 500 г (у нетренированных людей она равна 300 г; рис. 19.34). При гипертрофии сердца, постоянно работающего под нагрузкой, сначала равномерно увеличиваются длина и толщина миокардиальных волокон, но число их остается постоянным (рис. 19.34, внизу). При этом объем полостей сердца неизбежно увеличивается. В результате для развития прежнего давления требуется в соответствии с законом Лапласа (с. 480) уже большее напряжение стенок сердца. Однако, поскольку мышечная масса при гипертрофии миокарда возрастает, сила, приходящаяся на единицу площади поперечного сечения стенки сердца, остается практически неизменной. Из этого следует, что, хотя сердце спортсмена вмещает больший объем крови, ему не приходится развивать дополнительное напряжение для того, чтобы создать давление. Этим гипертрофия отличается от острого расширения сердца. Гипертрофия сердца исчезает через несколько недель после того, как спортсмен перестает тренироваться. Если масса гипертрофированного сердца достигает критического уровня (около 500 г), то начинают увеличиваться не только размеры волокон, но и их количество. Такое состояние называют гиперплазией.

Патологические изменения сердца. При постоянной перегрузке отдельных камер сердца гипертрофируются только эти камеры. Обычно это происходит лишь при патологических процессах. Можно выделить два вида таких приспособительных изменений. Если имеется только нагрузка давлением, то вначале гипертрофия сердца не сопровождается существенным расширением его полостей (например, гипертрофия левого желудочка при аортальном стенозе). Однако в том случае, когда сердцу приходится совершать дополнительную работу для выброса повышенного объема, наряду с гипертрофией наблюдается расширение полостей (например, гипертрофия и дилатация левого желудочка при недостаточности аортального клапана). Приспособительные структурные изменения миокарда, направленные на компенсацию этих пороков, ограничены. По мере увеличения радиуса сердечных волокон растет и диффузионное расстояние между цитоплазмой этих волокон и капиллярами (рис. 19.34), что чревато

нарушением оксигенации сердца. Если сильная патология сохраняется в течение некоторого времени, может возникнуть сердечная недостаточность.