Доклад "технопарки и техноэкополисы как основа национальной инновационной системы"

| Вид материала | Доклад |

- О-технические и технологические достижения в конце предыдущего столетия приобрели определяющее, 99.13kb.

- Развития в России инновационной экономики, так или иначе, затрагивают вопросы формирования, 248.88kb.

- Модернизация социальной сферы как фактор формирования национальной инновационной системы, 257.19kb.

- Инновационная образовательная программа в классическом (исследовательском) университете, 1171.24kb.

- Программы по формированию и развитию национальной инновационной, 5114.21kb.

- Ие эффективной национальной инновационной системы и задачи технологической модернизации, 92.72kb.

- Овия формирования инновационной готовности выпускника вуза, как целевой установки проектирования, 174.67kb.

- Финансирование инновационной деятельности в современных условиях экономики Украины, 35.25kb.

- А. Б. Гусев Разработка системы индикаторов национальной инновационной системы России, 755.89kb.

- Национальной Инновационной Системы в Московской области; 2005-2006 гг программа, 84.07kb.

| ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ | |||

| 103426, Москва, Б.Дмитровка, 26 | Тел. (095) 203-42-56, 203-59-39, факс: (095) 203-90-69 | | |

| |||

| «21» мая 2004 г. | № 4-2/172СЗ | | |

ДОКЛАД

"ТЕХНОПАРКИ И ТЕХНОЭКОПОЛИСЫ КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ"

Мировой опыт становления технологического рынка в США, Японии, Швеции, Тайване и др., показывает, что основным элементом государственной политики в развитых странах являются программы устойчивого развития и создания техноэкополисов и технопарковых структур как инновационных центров. Экономическое развитие по типу техноэкополисов и технопарков превращает периферийные области с относительно отсталой экономикой в высокоразвитые регионы, обеспеченные высокими технологиями в разных сферах промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта, связи. При этом решаются региональные задачи социального развития, в том числе создание дополнительных рабочих мест, подготовка собственных специалистов, создание инфраструктуры и др.

На Всемирном форуме ООН (Рио-де-Жанейро, 1992) по принятой Программе устойчивого развития в разделе «Средства осуществления» средства, выделенные на организацию новых форм поселений, многократно превышают (в 4―7 раз) такие важнейшие разделы как здравоохранение (51 млрд. долл.), ликвидация бедности (30 млрд. долл.) и образование (14,6 млрд. долл.). Около половины (218 млрд. долл.) от финансирования всей Программы на 1993-2000 гг. идет на организацию Поселений. Соотношения выделенных ООН средств отражают понимание общественностью всей важности разработки научно-обоснованных социально-экономических структур для будущего человечества.

Проблемы рационального размещения производительных сил и сбалансированного развития отдельных регионов с 1950-х гг. занимают центральное место в ряду стратегических направлений государственной экономической политики в большинстве развитых государств. Теоретической основой для решения указанных проблем стала концепция Ф. Перро «полюсов роста», согласно которой развитие периферийных районов идет вокруг очагов или полюсов роста.

В условиях ограниченности государственного финансирования идея очагового финансирования привлекла внимание экономистов и политиков сначала в США, а затем и в других странах. Сам термин «технополис» появился в Японии. В других странах до сих пор применяются его синонимы: высокотехнологичные центры, научные и технологические парки и т.п.

В СССР система организаций, обеспечивающая инновационную логистику, начала складываться в 1930-е гг. и к настоящему времени выделены четыре поколения подобных организаций.

К первому поколению относят отраслевые технологические институты, проектные и пуско-наладочные организации, распространявшие новшества, созданные обычно в стенах академической науки.

Второе поколение (с 1970-х гг.) ― отраслевые научно-производственные объединения (НПО), создаваемые для сокращения цикла освоения производства новой продукции, и «наукограды».

Третье поколение инновационных организаций создавались в межотраслевом разрезе с межведомственным составом партнеров.

Четвертое поколение в современной России формируется на основе новых коммуникаций, базирующихся на коммерческом интересе и включающем уже известные формы современных инновационных коммуникаций: кооперационной, субъектной и кризисной. Кооперационная коммуникация возникает при организации совместной инновационной деятельности, когда кооперирующиеся стороны берут на себя обязательства путем научно-технической, производственной и сбытовой кооперации реализовать конкретный проект развития производства. Образуется инновационный консорциум, не требующий юридического лица. Субъектная коммуникация возникает в тех случаях, когда для реализации новшества экономически целесообразно создать новое юридическое лицо, что обычно связано со строительством нового производства. Кризисная коммуникация выделяется, когда существующие негативные условия производства могут повлиять на применение новшества или освоение нового продукта. Данный вид коммуникации хорошо зарекомендовал себя в рамках ФПГ, а также при реструктуризации предприятий.

Финансовой основой инновационных коммуникаций и их составной частью выступают инвестиционные институты: коммерческие, инвестиционные банки и компании, инвестиционные фонды, страховые компании и, естественно, государство. Сама структура инновационной коммуникации состоит из трех равноправных частей:

― проектирование новшества;

― производство новшества;

― маркетинговая деятельность, определяющая востребованность новшества на рынке.

При оценке эффективности инновационных коммуникаций существуют два подхода: «широкий» и «узкий». При первом ― эффективность означает конкурентоспособность на рынке и захват на нем новых ниш. При втором ― это соотношение результатов от реализации нововведений и затрат на инновации с учетом временной ценности денежных вложений к требуемой ставке рентабельности на инвестированный капитал. Такое соотношение выводят в процессе моделирования ресурсных потоков по стадиям инновационного цикла. Наиболее полная коммуникация субъектов инновации возникает на этапах внедрения и освоения новшеств в производстве.

Логистика инноваций направлена на развитие системы коммуникаций для создания инновационного продукта (услуги) и доведения его до потребителя. Инновационные коммуникации и характерные для них отношения возникают там, где участники инновационного процесса вступают в интеграционные отношения и обмениваются информацией по предмету нововведения, а также разделяют будущий результат и несут связанные с ним риски. Обычно рассматривают три основные формы организации инновационного процесса:

― административно-хозяйственную;

― инициативную;

― программно-целевую.

Административно-хозяйственная форма предполагает наличие крупной корпорации, объединяющей под общим руководством НИОКР, производство и сбыт продукции.

Инициативная форма предполагает финансовую и консалтинговую поддержку малых форм, задействованных на ранних стадиях инновационного процесса. Многие крупные фирмы (в соответствии с методом компании «ЗМ») для активизации инновационного процесса создают у себя организационно-экономические условия для инициативных групп из своего персонала.

Непосредственное управление инновационным процессом осуществляется инновационным менеджером, задача которого состоит в организации учета и анализа событий и решений в этом процессе. По сути дела он выступает представителем собственников инвестированного капитала.

Программно-целевая форма предусматривает работу участников программ в своих организациях и согласование их деятельности из центра управления программой. Для решения крупных задач, обычно на временной основе, формируются новые организации, представляющие собой «чистые» программно-целевые структуры. По этой же форме строятся университетские инновационные центры.

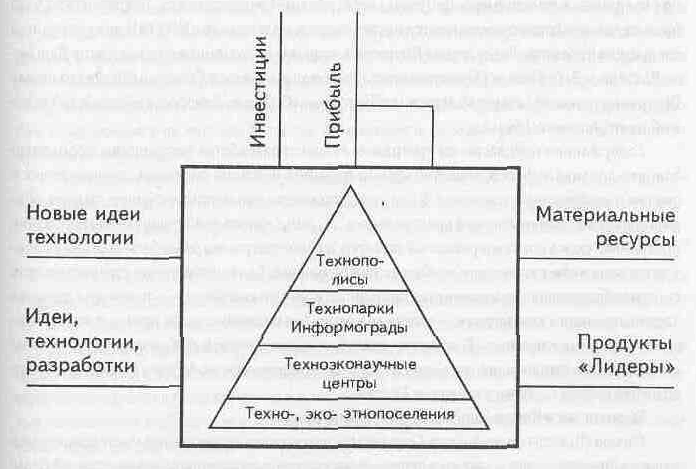

В экономически развитых странах широко практикуются формы технопарковых структур для организации инновационного процесса. Классификация технопарковых структур и их иерархия представлена на рис. 1 [1].

Рис. 1. Классификация технопарковых структур и их иерархия

Технопарки представляют собой территориально-сгруппированную совокупность научных лабораторий и производственных помещений, предоставленных на льготных условиях в аренду венчурным фирмам, занятым коммерческим освоением перспективных научных и технологических нововведений и идей.

Развитие такой формы взаимодействия науки и производства позволяет обеспечивать комплексное решение целого ряда проблем в научно-технической, инновационной, экономической и социальной сферах. Создание и распространение научно-технологических парков должно обеспечить:

― ускоренное внедрение научно-технических достижений в производство, прежде всего в области высоких технологий;

― коммерциализацию научно-технических идей и, следовательно, повышение эффективности национальных затрат на исследования и разработки;

― структурную перестройку промышленности;

― сглаживание региональных диспропорций;

― частичное решение проблем занятости.

Существует несколько разновидностей научно-технологических парков, отличающихся соотношениями между исследовательскими и производственными функциями, объемом и сферой кооперации и т. п.

Исследовательские парки. Это агломерации исследовательских подразделений промышленных компаний, группирующихся вокруг крупных научных центров, главным образом, университетов. Адаптируя новейшие достижения науки к потребностям и возможностям производства, они служат передаточным звеном между вузами и промышленностью. Круг их деятельности в большинстве случаев ограничивается оказанием научных услуг, прежде всего разработкой технических новшеств. Последующие стадии инновационного процесса осуществляются чаще всего за пределами исследовательских парков. Строительство производственных мощностей на территории многих парков не предусмотрено, а в некоторых даже запрещено.

Промышленные парки ― объединения фирм, основанные на совместном использовании земельного участка, служебных помещений и оказании некоторых видов услуг. Таких, как выполнение печатных и копировально-множительных работ, некоторых услуг по организационным вопросам и т.д. Главное назначение этой формы кооперации ― помощь предприятиям в решении проблемы размещения производства в связи с ограниченностью пригодной для промышленной застройки территории.

Промежуточное положение между этими двумя типами парков занимают грюндерские центры, которые в большей степени являются разновидностью промышленных парков. Однако в то время как промышленные парки открыты для фирм разного производственного профиля, грюндерские центры предназначены для стартовой помощи только предприятиям обрабатывающей промышленности. Перечень предлагаемых здесь услуг шире, в частности налажено управленческое консультирование по широкому кругу проблем.

Научно-технические и нновационно-технологические центры (парки), в свою очередь, являются разновидностью грюндерских центров, но отличаются от них концентрацией фирм, специализирующихся на внедренческой деятельности в области высоких технологий. В дополнение к службам коллективного пользования, действующим в грюндерских центрах, здесь функционируют венчурные фонды и специализированные компании венчурного капитала.

Здесь значительным потенциалом для обеспечения экономического развития российских регионов на основе новых технологий обладают российские университеты и другие высшие учебные заведения. Основная проблема кроется здесь в отсутствии или недостаточном развитии механизмов коммерциализации новых научно-технических разработок. Практический выход может быть связан с использованием апробированных за рубежом подходов к формированию научно-технических и инновационно-технологических центров (парков).

Общемировая тенденция формирования научных парков и инкубаторов малого инновационного бизнеса прослеживается в России в нескольких формах, отражающих характерную специфику и некоторые отличительные особенности национальной инновационной системы.

Следует отметить, что накопленный мировой опыт в этой области оказался в целом востребованным. Согласно данным Республиканского исследовательского научно-консультационного центра экспертизы (РИНКЦЭ), в 1998 г. в России насчитывалось около 75 научно-технических и инновационно-технологических центров (парков) высшей школы. Однако необходимо отметить, что большинство из них еще заметно уступает по масштабам известным американским, западноевропейским и японским аналогам.

Инновационно-технологические центры (ИТЦ) являются российской формой инкубаторов малого инновационного бизнеса. К началу 1999 г. было создано 18 ИТЦ [2], которые насчитывали в общей сложности около 200 наукоемких фирм, объем производства которых составил в 1998 г. 372 млн. руб. На один вложенный рубль в среднем было получено от 5 до 15 руб. прибыли. Примечательно, что ни одна из размещенных в ИТЦ фирм не перестала функционировать 17 августа 1998 г. В [3].

В 2002 г. в Российской Федерации в 11 регионах действовало уже 52 ИТЦ, в которых работало более тысячи различных малых научно-технологических предприятий, использующих инфрастуктуру ИТЦ для своего развития [4].

Наибольшую известность среди них получили Информационно-технологический центр Московского энергетического института (МЭИ), Центр информационных технологий Научного парка МГУ им. Ломоносова и Центр информационных технологий Санкт-Петербурга.

Инновационный технологический центр МЭИ расположен на территории опытного завода МЭИ и занимает отремонтированный корпус площадью 3000 м². По данным на конец 1998 г., здесь размещалось 8 компаний (более 200 сотрудников). Эти компании были отобраны по конкурсу. Часть их заказов размещается на опытном заводе. К работе в качестве сотрудников привлекаются студенты МЭИ. С учетом индивидуальных потребностей компаний для них силами преподавателей вуза организованы курсы обучения по таким дисциплинам, как маркетинг, сертификация продукции и финансовый менеджмент. Наряду с этим по мере необходимости проводятся разовые консультации по специальным вопросам.

Центр информационных технологий МГУ был открыт 25 января 1999 г. Здесь может одновременно размещаться до 50 малых фирм. Общее число работников, участвующих в деятельности центра, уже превысило 2500.

Задача ЦИТ — оказывать широкий спектр коммерческих услуг технического и консультационного характера (сдача в аренду помещений, обеспечение каналами связи, помощь в составлении бизнес-планов, оказание содействия в привлечении финансовых ресурсов, помощь в организации выставок, установление контактов и др.). Центр информационных технологий МГУ удостоен сертификата ЮНИДО.

Примерно 70% всех сотрудников центра связаны с работами в области программного обеспечения и развития интернет-технологий. В частности, здесь представлена компания «Стек», известная разработкой одной из самых распространенных в России информационно-поисковых систем — Rambler. Наряду с информационными технологиями здесь также ведутся работы в области лазерной медицины и медицинской диагностики, биотехнологии, экологии и других наукоемких направлений.

Инновационный технологический центр информационных технологий в г. Санкт-Петербурге был образован на базе Института информатики Российской академии наук и Центра международного сотрудничества и отраслевого института «Электростдарт». Среди основных функций этого ИТЦ — организация выставок и передача новых технологий из госсектора промышленным компаниям. На основных площадях ИТЦ (5000 м2) одновременно может разместиться до 25 компаний.

Более 10 лет на территории Российской Федерации действует Международный научно-технический центр. За это время им оказана финансовая поддержка более 1800 научно-технических проектов на сумму около 500 млн. долл. Иностранные юристы и специалисты в области коммерциализации создали в Центре инфраструктуру для коммерциализации, включая систему подготовки менеджеров проектов.

Как показывает опыт, границы между отдельными видами парков размыты, и смешанные формы встречаются на практике значительно чаще, чем чистые.

Технопарки представляют собой агломераты промышленных компаний с их научно-техническими подразделениями. Академическая наука в них отсутствует. Формально в России зарегистрировано около сотни техпопарков, но реально на такой статус могут претендовать в настоящее время не более 5.

В соответствии со своими задачами технопарки осуществляют экспертизу и отбор инновационных предложений, научно-технических программ и проектов, направленных на создание и внедрение новой техники и наукоемких технологий, оценку степени риска этих предложений, оказывают содействие в проведении НИР и передаче их результатов в производство. Они предоставляют инновационным предприятиям производственные площади, оборудование для проведения НИР, предлагают юридические, финансовые, маркетинговые, хозяйственные и другие услуги, содействие в правовой и коммерческой защите интеллектуальной собственности.

Создание территориальных центров («полюсов») роста, центров структурной динамики должно стать одним из наиболее эффективных направлений регионального развития России. Технопарки и технополисы уже заявили о себе как о новой форме интеграции науки и производства. Они способствуют инновационной деятельности и созданию венчурных фирм, занимающихся разработкой новых технологий. В этом убеждает и мировая практика.

Создание технопарков может быть реализовано как на региональном, так и на межрегиональном уровне в рамках межрегиональных экономических ассоциаций. Для решения этой проблемы нужна активная работа исполнительных и законодательных структур субъектов РФ, межрегиональных экономических ассоциаций.

Зарубежный опыт

Инициатором первого исследовательского парка в 1951 г. стал Стэнфордский университет (США), организовавший сдачу в аренду принадлежащих ему земельного участка и построек. Благоприятный деловой и инновационный климат способствовал тому, что из этой агломерации выросла знаменитая «Кремниевая долина» — крупнейший центр микроэлектроники, сочетающий в себе черты исследовательского и промышленного парков.

Согласно различным оценкам в США насчитывается свыше 150 технопарков. Эволюционная особенность развития научных парков в США — то, что первоначально они возникали спонтанно как следствие удачного сочетания ряда факторов: географического, экономического, социального и т.д. Конкретные формы их организации и управления в каждом отдельном случае могут быть различными. Эти парки являются как правило собственностью на долевых началах университета, местного муниципалитета, акционерных обществ и ассоциаций. Одни парки функционируют на коммерческой основе, другие являются бесприбыльными организациями. Их финансирование осуществляется из разных источников: фондами, учреждаемыми университетами или благотворительными организациями; местными муниципалитетами; федеральными ведомствами и министерствами; промышленными фирмами, а также самими технопарками.

Мировой опыт работы технологических парков позволяет выделить пять особенностей или факторов, благоприятствующих их созданию.

1. Достаточный научный, технический и образовательный потенциал (например, в «Кремниевой долине» сосредоточены 17 вузов, 23 квалифицированных учебных заведения, 6000 докторов наук).

2. Опора технопарков ― специализированные предприятия, включая заводы, объекты обслуживания техники на стадии перед производством и после него, и все это вместе образует комплексную систему научных исследований и производств. Например, в «Кремниевой долине», помимо множества предприятий электронной промышленности имеется еще вспомогательная промышленная система. Она образована из предприятий по снабжению материалами, газом, водой и запчастями, а также из предприятий по эксплуатации оборудования, предназначенных для обслуживания ведущих отраслей промышленности. В технопарках важно наличие крупных фирм, имеющих представительный характер и обладающих конкурентоспособностью.

3. В технопарках высока степень концентрации передовых предприятий крупного капитала и техники. Особенно это относится к «научным городкам» (технополисам), где испытывается большая потребность в расходовании значительных инвестиций в течение длительного периода.

4. Одним из важных факторов успеха является выбор места расположения технополиса. Как правило, он находится в окрестностях крупных городов, которые примыкают к оборудованным и доступным каналам информации и развитой сети коммуникаций. При выборе территории должно учитываться состояние транспортной сети и наличие аэропорта. Это объясняется тем, что для наукоемких отраслей авиационный транспорт наиболее приемлем как с точки зрения обеспечения более быстрого сбыта наукоемкой продукции, так и снабжения необходимыми материалами. Одним из факторов, привлекающим в регион иностранный научно-технический персонал является благоприятная окружающая обстановка и хорошие условия для проживания и образования.

5. В технополисах должна проводиться гибкая политика предоставления льгот, способствующая обновлению производства и открытию новых предприятий. Обычно в технополисах поощряется развитие малого бизнеса, предоставляются льготы для рисковых капвложений, а также для инвестиций во вновь открываемые предприятия с новейшей технологией или для стимулирования использования передовой техники.

В США, Японии и других развитых странах, благодаря наличию передовой техники и достаточного количества инвестиций товарная масса выпускается с учетом достижений в развитии передовой технологии, разработка которой ведется с опорой на потенциал соответствующих стран, и поэтому они обычно не прибегают к либеральной политике, основу которой составляют мероприятия по освобождению от уплаты части пошлин за товары. В научно-промышленных парках развивающихся стран продолжают пользоваться методами управления и развития, присущими свободным экономическим зонам. В специально учрежденных таможенных зонах на территориях технопарков товары частично освобождаются от уплаты пошлины, и путем предоставления режима наибольшего благоприятствования привлекаются иностранные инвестиции, высокопрофессиональный персонал, импортируются новые оборудование и технологии, осуществляется модернизация и развитие производства. В результате освоения передовой технологии дается толчок прогрессу традиционного производства и развитию инновационных технологий.

Налоговые льготы в «Кремниевой долине» на государственном, федеральном, муниципальном уровнях следующие:

― более низкие отчисления от прибыли;

― более быстрое списание баланса;

― уменьшение налогов при создании и оснащении предприятия;

― сокращении налогов на 25% при расходах на НИОКР.

Безвозмездные дотации:

― на проекты по НИОКР, строительство НИИ;

― начальная помощь при создании фирм.

Финансовая помощь:

― страхование частного «рискового» капитала;

― льготы по процентам за кредит.

Услуги в сфере инфраструктуры:

― выделение удобных земельных участков;

― бесплатное подсоединение к транспортной сети, энерго- и водоснабжению;

― строительство очистительных сооружений;

― ликвидация ущерба, нанесенного окружающей среде.

Низкая арендная плата.

Регулирование иммиграции рабочей силы посредством проведения соответствующей иммиграционной политики.

В сфере образования:

― ориентация на потребности электронных предприятий;

― бесплатные курсы повышения квалификации.

Технополис — это наиболее широкое технопарковое образование. Понятия технопоселения, технопарки и академгородки используются для любого территориального образования научного и высокотехнологического профиля. Понятие «технополис» в его современном смысле относится обычно к целому региону или городскому поселению в целом.

Основной целью развития технополисов является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения на периферийных территориях и развитой инфраструктуры, необходимой для стимулирования экономического развития и содействия реструктуризации экономики, на основе экономической эффективности, экологической безопасности, социального комфорта и интенсификации освоения собственных ресурсов.

В технополисе тесно объединяются наука, техника и предпринимательство, обычно подключается академическая и университетская наука и устанавливается взаимодействие с региональными и центральными органами власти. Стержень технополиса ― научно-исследовательский комплекс.

В отечественной экономике «полюсами роста» являлись «академгородки». На сегодня в России действует свыше 50 академгородков (Томский, Санкт-Петербургский, Новосибирский, Зеленоградский, МГУ и др.). В них работает более 900 малых инновационных и свыше 150 обслуживающих предприятий. Наиболее известным технополисом в России является Новосибирский академгородок. В настоящее время в России насчитывается свыше 70 технополисов.

По мере стабилизации экономики развитие российских технополисов должно содействовать активизации национального экономического и инновационного потенциала и структурному преобразованию всего социально-экономического пространства России.

Технополисы, в формировании которых участвуют наиболее развитые структуры и элементы, объединяют и комбинируют уже существующие элементы, активизируя и усиливая одновременно процесс развития. Возникновение технополисов (наряду с другими формами и процессами) несет в себе усиление тенденций к децентрализации и демонополизации, к подрыву господства жестких иерархических структур, к самоорганизации общества (отдельных его частей) на новых, более демократических началах.

Одним из оптимальных решений «встраивания» «закрытых» городов в современную реформируемую экономику России стало бы создание в них технополисов, что придало бы им новый высокотехнологический импульс развития. Практически все технопарковые структуры созданы в России при высших учебных заведениях, т. е. по стандартной, принятой во всем мире схеме. Однако эта схема не адекватно учитывает особенности инновационной деятельности в России: основная масса научно-технических разработок выполнялась не в университетах, а в ВПК. Эту специфическую особенность России и следует в максимальной степени учитывать при создании новых социально-организационных форм интеграции науки и производства. Технопарковые структуры создают большие возможности для доведения до практического использования научных разработок и вывода готовой продукции как на внутренний, так и на внешней рынок.

Помимо крупных научных центров России, располагающих богатым научным заделом и большим количеством высококвалифицированных специалистов, технополисы могут создаваться и на базе бывших закрытых городов ВПК. Это может облегчить процесс конверсии и проблему занятости специалистов, что особенно важно сегодня, когда перед Россией стоит очень сложная задача возрождения ВПК. Необходимо придать ему современный характер, провести огромную работу по его реструктуризации и высокотехнологической конверсии ряда отраслей и предприятий ВПК.

Решение указанных проблем связано с еще одной характерной особенностью современной российской экономики. Это ― возрождение «закрытых» городов, которые были полностью ориентированы на ВПК страны. Создание в них технополисов явилось бы оптимальным решением «встраивания» их в современную экономику России, придало бы им новой высокотехнологический импульс развития.

Строительство таких городов являлось важной особенностью создания ВПК в России. Такие известные города, как Жуковский, Обнинск, Протвино, Дубна, Кремлев (Арзамас-16), Красноярск-26 и др. строились вокруг крупного оборонного предприятия или научно-исследовательского института, специализирующегося в наиболее передовых военно-технических направлениях (ядерная физика и атомная промышленность, авиационная и ракетно-космическая техника, высокотемпературная сверхпроводимость и микробиология). Эти предприятия и НИИ имели очень высокий научный и технологический уровни, которые и сегодня в ряде случае (например, технологии обогащения урана) превышают мировой уровень. Именно эти «закрытые» города научно-производственного профиля обладают наиболее реальными возможностями для формирования территориальных центров («полюсов») роста, центров структурной динамики.

Статус «закрытых» городов был закреплен в 1992 г. Законом РФ «О закрытых административно-территориальных образованиях» (ЗАТО). Закон предоставил этим городам целый ряд льгот, важнейшая из которых ― возможность оставить (в пределах утвержденных нормативов) в бюджете города собранные на его территории налоги. Вместе с тем, льготы не решают проблемы ЗАТО.

Во-первых, льготы не распространяются на градообразующие предприятия ― основные источники налоговых поступлений.

Во-вторых, льготы не были направлены на стимулирование развития экономики ЗАТО, а имели самый общий характер. Поскольку сверхплановые доходы бюджета могут быть заложены в нормативы бюджетной обеспеченности следующего года, а рост плановых доходов уменьшает бюджетные дотации, то основной целью предоставленных ЗАТО льгот стало пополнение бюджетов этих муниципальных образований. Эта цель была достигнута, но ценой гораздо более значимых потерь федерального бюджета.

В-третьих, льготы ограничены территорией ЗАТО, и режимный характер ЗАТО затрудняет реализацию внешних проектов и взаимодействие с соседними территориями.

В-четвертых, градообразующие предприятия, ЗАТО не подлежат приватизации и существуют ограничения на иностранные инвестиции в ЗАТО, что не позволяет привлечь к развитию ЗАТО негосударственные средства.

В-пятых, не было предусмотрено мер препятствующих злоупотреблениям, как со стороны юридических лиц, так и со стороны администраций муниципальных образований.

В-шестых, отдав все налоги в распоряжение местных властей, федеральное правительство полностью устранилось от контроля за ситуацией. Если бы со стороны федеральных органов власти осуществлялось постоянное наблюдение и контроль за предоставлением льгот в ЗАТО, удалось бы избежать и бюджетных потерь и отработать механизм налогового стимулирования научной и инновационной деятельности не только в рамках одного города, но и в масштабах всего государства.

Требования, предъявляемые к размещению технополисов в Японии, следующие:

― отсутствие чрезмерной концентрации промышленности;

― наличие (или возможность возникновения) в ближайших городах центров промышленной активности;

― наличие вблизи университета (ов), где читаются курсы по высоким технологиям;

― наличие значительного числа коммерческих предприятий;

― наличие быстрой транспортной и другой аналогичной инфраструктуры.

Большинство ЗАТО отвечают этим требованиям, предъявляемым к технополисам в мире, так как все из них расположены вблизи крупных центров промышленной активности с научно-исследовательскими институтами и вузами, с хорошей транспортной инфраструктурой. Существенной особенностью является то, что в них была создана высокоразвитая производственная и социальная инфраструктура, обеспечены высокие стандарты для жизни.

«Закрытые» города и были своеобразными технополисами. Но жесткая специализация ЗАТО, исключительно бюджетное финансирование, подавление любых проявлений предпринимательства, режим секретности, ограничивающий распространение информации и затрудняющий контакты, показали: что «советская» модель технополисов (весьма успешная в прошлом за счет концентрации государственных ресурсов) не годится для решения задач, стоящих перед современной российской экономикой.

И здесь создание на базе ЗАТО инновационных программных территорий или технополисов позволит не только сохранить, но и развить и эффективно использовать накопленный потенциал в интересах структурной перестройки экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно в таких городах концентрируются возможности скорейшего выхода России из кризиса и перспективной структурной перестройки ее экономики.

Концепция технополисов в последние время дополнилась экологическими программами, стала называться концепцией техноэкополисов и представляет собой синтез четырех направлений [1]:

― стратегии исследований в области наукоемкой технологии;

― программ регионального развития;

― процесса нововведений;

― сочетание интересов настоящего и будущего поколений.

Наиболее законченную форму эта концепция приобрела в Японии при разработке программы «Технополисы». При этом были сформулированы ее основные особенности:

— главный рычаг подъема периферийных районов — наукоемкие отрасли и технологии;

— решающая роль в разработке и реализации проекта принадлежит самим регионам и местным органам самоуправления. Самофинансирование не только «разгружает» государственный бюджет, но и помогает префектурам избавиться от комплекса провинциальности;

— гармоническое развитие регионов и переход от строительства крупных комбинатов к созданию малых и средних предприятий. Такой подход в значительной степени обеспечивает экологическую безопасность и расширяет круг участников технополиса;

— переход от «жесткой» инфраструктуры к созданию «мягкой» инфраструктуры;

— принципиальная особенность проекта «технополис» в том, что в нем предусматривается комплексное развитие регионов.

Российский опыт создания технополисов

Имеется успешный опыт создания на базе ЗАТО технополисов в Свердловской обл., где Указом Президента РФ (№ 1308) от 12.06.94 г. «О создании территориального научно-производственного комплекса «Технополис Заречный» и Постановлением Правительства РФ от 12.12.95 г. законодательно закреплен особый режим хозяйственной деятельности на данной территории в целях развития наукоемких производств, содействия конверсии и привлечения иностранных инвестиций. Территориальный научно-технический комплекс (ТНПК) «Технополис Заречный» ― одна из первых инновационных территорий в России. Город Заречный к началу 1990-х гг. представлял собой типичный «полузакрытый» поселок районного подчинения в Белоярском районе Свердловской области. Населенный пункт имел два основных градообразующих предприятия Минсредмаша (впоследствии Минатома Российской Федерации): Белоярскую атомную электростанцию (БАЭС) и Свердловский филиал Научно-исследовательского и конструкторского института энергетической техники (СФ НИКИЭТ). Белоярская атомная электростанция выполняла роль экспериментальной в СССР, а СФ НИКИЭТ осуществлял исследовательские и конструкторские работы как для гражданского, так и для оборонного секторов ядерной промышленности и энергетики России. В оборонных целях разрабатывались реакторные установки для космических аппаратов и ряд систем для отечественного ответа американской стратегической оборонной инициативе (СОИ). С развитием данных направлений связывались и дальнейшие перспективы г. Заречного.

В результате Чернобыльской аварии, начавшейся перестройки и экономической реформы (сопровождающейся конверсией, сокращением работ по ядернооборонному направлению и, соответственно, свертыванием госзаказа) в Заречном по существу началось разрушение градообразующих предприятий. Было свернуто строительство БАЭС и опытного завода СФ НИКИЭТ, прекратилось централизованное финансирование жилищно-гражданского строительства.

В итоге появилась необходимость в формировании в Заречном новых институтов поддержки малого, в первую очередь инновационного, бизнеса. Кроме того, эти институты должны были отслеживать и обеспечивать наиболее перспективные направления развития городской экономики. Одним из наиболее эффективных был признан путь создания технополиса. Был осуществлен большой комплекс социально-экономических исследований экономики и науки города, в том числе:

― оценивался социально-экономический потенциал (было признано, что наиболее высок научно-технический, инновационный потенциал города);

― выбирался приоритетный хозяйственный профиль (специализация) города (решено было, что наиболее выгодны для города материалы, технологии и техника, новые социальные и управленческие технологии);

― рассматривался административно-территориальный статус (пришли к выводу, что город должен стать самоуправляющейся территорией областного значения, он должен выйти из подчинения Белоярскому району, но в составе объединенной территории города Заречного и ряда ближайших сельсоветов).

В основу организационно-правовой структуры технополиса была заложена схема, сочетающая структуры территориального самоуправления на базе муниципального образования (г. Заречный) и экономического управления на базе корпорации АО холдингового типа, которой вменялось:

― концентрировать финансовые средства и управлять финансами;

― привлекать инвестиции;

― стимулировать развитие венчурного бизнеса, создавая дочерние фирмы;

― разрабатывать и отслеживать научно-техническую политику технополиса;

― содействовать развитию деловой и прочей инфраструктуры.

Первая областная целевая программа формирования технополиса «Заречный» была одобрена осенью 1992 г. решением Малого Совета областного Совета народных депутатов Свердловской области № 251\11 от 26.11.92. и утверждена постановлением Главы администрации области № 186 от 29.04.94 г. Ее выполнение было осуществлено уже в 1994―1996 гг.

Затем Программа была углублена и расширена проектами федерального значения «Русская печь», «Изотопное производство», «Высшая школа», «Производство сверхчистых инертных газов» и др. Программа вышла на более высокий, федеральный уровень. Она стала формироваться и развиваться уже в соответствии с Указом Президента РФ «О создании территориального научно-производственного комплекса Технополис Заречный» № 1308 от 21 июня 1994 г. и Постановлением Правительства РФ № 1215 от 12 декабря 1995 г.

В Программе развития технополиса «Заречный» стали преобладать крупные проекты общероссийского и международного значения. Среди инфраструктурных проектов выделяются проекты технопарка с маркетинговым центром и агропарка, направленные на инкубацию малого и среднего венчурного бизнеса в разных отраслях хозяйства.

Все большую роль начинает играть технополис «Заречный» как центр и полигон государственно-правовых экспериментов и новаций. Город постоянно выступает за формирование сети инновационных программных территорий на Урале и в близлежащих регионах. В рамках Программы технополиса успешно решаются задачи структурной перестройки экономики, в том числе и конверсии оборонных производств. Так, только конверсия СФ НИКИЭТ Минатома РФ привела к появлению около десятка производств с продукцией мирового уровня, реализуемой на международных рынках. Доля оборонного заказа в СФ НИКИЭТ сократилась с 90% до 10%, диверсификация других производств градообразующей базы Заречного позволила создать новые производства (теплообменников для градирен, бесколлекторных двигателей малой мощности, телефонных аппаратов и т. д.) Интенсивно (благодаря поддержке технополиса) развивался малый наукоемкий бизнес, а общий деловой климат в технополисе привел к созданию новых производств, не входящих в Программу технополиса.

К важным результатам деятельности технополиса следует отнести образование в процессе формирования технополиса механизма взаимодействия всех субъектов государственного управления и местного самоуправления. Сформирован вариант государственного управления перспективной территорией муниципального образования через программу ее развития, систему органов, ее реализующих, в частности, территориальной компании холдингового типа. Этот механизм ориентирован на максимальное использование эндогенного потенциала саморазвития территории. И не только на основе муниципальной собственности, но и с участием всего экономического потенциала региона, развиваемого совместными усилиями.

В Свердловской области создан региональный центр научно-технических и социально-экономических инноваций. Новации Заречного лежат в научно-технической, экономической, социальной и политической сферах, тесно взаимодействуя и дополняя друг друга. Заречный ― пример сочетания территориальных и отраслевых интересов. Технополис выгоден области экономически, так как Правительство области контролирует и непосредственно участвует в реализации социальных, инфраструктурных и производственных проектов. Кроме того, удалось сохранить научно-производственный потенциал, сосредоточенный в Заречном, и создать предпосылки для его дальнейшего развития, в частности, строительства четвертого блока АЭС БН-800; сохранена вся социальная инфраструктура и практически заново создана деловая инфраструктура.

В последние годы наметился интерес к проблеме создания техноэкополисов в России, что связано в первую очередь с потребностью в новых концепциях хозяйствования и взаимодействия территорий и государства в процессе становления рыночных отношений. При этом необходимо учитывать, что любые попытки использования зарубежного опыта развития техноэкополисов в России должны быть, безусловно, согласованы с местными условиями, такими как социально-экономические, природно-климатические, демографические и другие.

Россия представляет собой страну, 65% которой находятся в условиях, сходных с северной климатической зоной1. Сегодня Север в катастрофическом положении: вступление в рыночные отношения особенно больно ударило именно по этим районам. Общие проблемы переходного периода на периферии, особенно в Сибири и на Севере, имеют следующие специфические особенности.

Единым принципом функционирования регионов Севера становится переход хозяйствующих субъектов к деятельности по критерию эффективности, а территориальных хозяйственных систем — к режиму устойчивого развития.

Стратегия перехода на новую модель общественно-экономического развития ориентирована на комплексное развитие сети технополисов — «полюсов роста» по выводу периферийных депрессивных регионов из кризиса.

Сейчас в России разрабатывается несколько программ техноэкополисов, которые можно объединить в генеральную программу «Российский Техноэкополис». Теоретическая база проекта Техноэкополис показывается на результатах, полученных в ИПУ РАН при разработке следующих проектов: Федеральная Программа социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья (Техноэкополис Комсомольск-Амурск-Солнечный); Федеральная Программа развития Севера; Федеральная Программа «Сибирь»; Технополис «Российский ядерный центр-Арзамас-16» и т. д.

Содержанием предлагаемой программы является разработка методологии формализованного анализа наборов инвестиционных проектов и отбора программ, приоритетных в смысле разработанных критериев. В силу того, что многие параметры, например, тарифы, объемы финансирования, система приоритетов и т. п. могут меняться в процессе формирования программы, схема носит итеративный характер, а сами программы разрабатываются и реализуются на основе механизмов «гибкого» планирования. Сама методология строится на следующих системообразующих управленческих принципах:

― принцип «айсберга» — потенциал решения задачи;

― принцип «эскалатора» — создание механизма решения задачи;

― принцип «локомотива» — проекты «лидеры».

В качестве своеобразных полигонов для испытания и обкатки этой модели на сегодняшний день выбраны города Комсомольск-на-Амуре и Стрежевой.

Технополис Комсомольск-Амурск-Солнечный (КАС) расположен в уникальном месте соединения четырех природных зон, а также на пересечении важнейших транспортных магистралей Дальнего Востока. Вместе с тем КАС — это крупнейший промышленный центр Дальневосточного региона. Основу экономики КАС составляет оборонное машиностроение, тяжелая индустрия, отрасли, ориентированные на производство металлопроката, нефтепродуктов, строительных материалов, транспортных средств и т.д.

В силу исторических причин и относительно суровых климатических условий экономика региона КАС оказалась чрезвычайно уязвимой и быстро разрушаемой в новых условиях рыночных отношений.

В качестве модели Техноэкополиса КАС предлагается промышленная экосистема с максимально замкнутым производством, построенная на основе собственных и импортируемых высоких технологий. Эта модель предусматривает модернизацию промышленного комплекса и конверсию в рамках экологостабилизирую щей программы.

В Томской области реализуется инновационная программа «Технополис Стрежевой», осуществляемая как пилотный проект реализации на территории Западной Сибири устойчивой системы поселений в виде технополисов, обеспечивающей:

― эффективное использование запасов нефти и газа;

― комплексное освоение природно-ресурсного потенциала региона путем сбалансированного эколого-экономического развития точечных территориальных образований, способных стать территориальными центрами («полюсами») роста, центрами структурной динамики в Сибири, передать энергию своего развития сопряженным территориям.

В рамках программы, на примере г. Стрежевого и Александровского района Томской области, отрабатывается модельный организационно-финансовый механизм управления государством процессами социально-экономического развития промышленных узлов и территорий, включаемых в зону их экономического тяготения, в том числе и территорий, находящихся в депрессивном состоянии. Программа подготовлена во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 12 мая 1996 года № 737 «О дополнительных мерах государственной поддержки экономического и социального развития Сибири» от 5 декабря 1996 года № 1664 «О внесении изменения в Указ Президента РФ от 19 мая 1996 года № 737», на основе предложений администрации Томской области и г. Стрежевого, Госкомсевера России.

Природно-климатические, транспортные и иные ограничения на ведение хозяйственной деятельности в северных и центральных районах Томской области исключают возможность ее сплошного заселения и предполагают модель организации хозяйства с выделением в качестве ключевого звена опорных пунктов развития и освоения региона. В этом отношении г. Стрежевому отводится особая роль как центру нефтегазодобывающей промышленности области, которая обеспечивает в настоящее время 35-40% поступлений в областной бюджет и активно участвует в освоении природно-ресурсного потенциала труднодоступных районов.

Концепция программы «Техноэкополис Стрежевой» исходит из геополитической, экономической, оборонной, социальной значимости для России комплексного развития хозяйства Западной Сибири как ведущей топливно-энергетической базы страны, района, располагающего крупными запасами леса, торфа, водных ресурсов, своеобразными природными условиями, накопленным производственным и научно-техническим потенциалом, квалифицированными трудовыми ресурсами и из той существенной роли, которую играет г. Стрежевой в экономической структуре Томской области и Западно-Сибирского региона в целом.

Относительно высокий уровень социально-экономического развития г. Стрежевого не исключает наличия здесь ряда острых проблем и противоречий. Прежде всего, нужно отметить нарастание кризисных тенденций в нефтегазодсбывающей промышленности области. В этой связи встает проблема развития замещающих отраслей, решению которой препятствуют такие факторы, как низкая конкурентоспособность и свертывание сельскохозяйственного производства и других отраслей, базирующихся на местных ресурсах, нерешенность проблем развития внешних транспортных коммуникаций. Ключевой проблемой, которую предстоит решить программными методами, является выработка стратегии устойчивого развития г. Стрежевого и зоны его экономического тяготения.

Основными целями выступают:

― реализация социально-экономической программы развития г. Стрежевого, Александровского района, вахтовых поселков нефтяников, входящих в состав техноэкополиса;

― обеспечение устойчивого развития основной градообразующей отрасли ― нефтегазовой промышленности;

― определение направлений диверсификации экономической структуры экономики путем формирования новых высокотехнологических отраслей производства и инфраструктуры, способствующих рациональному использованию местных ресурсов и природно-экономического потенциала;

― обоснование проектов, обеспечивающих выход г. Стрежевого на основные транспортные магистрали страны. С целью реализации продукции местного производства, расширения и удешевления поставок товаров народного потребления и продуктов технического назначения;

― разработка экологической программы;

― внедрение новых технологий.

Достижение указанных целей неразрывно связано с решением следующих задач:

― создание хозяйственного механизма, обеспечивающего реализацию поставленных целей на принципах саморазвития;

― выработка сценария развития топливной промышленности и других отраслей экономики техноэкополиса;

― переход к неистощительному природопользованию, комплексной переработке природных ресурсов, ресурсосбережению в производстве и потреблении, реализации принципов устойчивого развития;

― оптимальная ориентация региональных производств на максимальное использование местных ресурсов. Развитие территориальной кооперации и реализации агломерационного эффекта;

― создание условий по размещению вахтовых бригад, обеспечению рациональной занятости, подготовке и переподготовке кадров;

― определение потребности в инвестициях, их источников и сроков реализации программных мероприятий;

― создание механизма привлечения отечественных и зарубежных инвесторов на основе использования государственных форм гарантий и льгот, накопления и мобилизации региональных ресурсов на выбранных целевых направлениях.

Создание и эффективное функционирование «Технополиса Стрежевой» позволит достичь тождества интересов:

― государства (укрепление государственного влияния в географически удаленном и с хозяйственной точки зрения депрессивном районе). Важно отметить роль Стрежевого как «города-донора», активно участвующего в формировании доходной части областного и федерального бюджетов;

― субъектов РФ и местных органов управления (экономический рост, перевод хозяйственного механизма к режиму самодостаточности);

― частнопредпринимательских (получение добавочной прибыли за счет развития высокотехнологических производств);

― населения (формирование благоприятной среды обитания, достижение высоких показателей уровня жизни).

В программе «Техноэкополис Стрежевой» предлагается механизм, до настоящего времени не применявшийся на практике, и в то же время полностью отвечающий требованиям действующей на сегодняшний день нормативно-правовой базы и рекомендациям Минэкономики России. Отличительной особенностью этого механизма является способ привлечения областных и федеральных бюджетных средств на первом, стабилизационном этапе реализации Программы. Такой механизм обладает гибкостью, способностью к самонастройке и саморазвитию.

Программы устойчивого развития, учитывающие интересы сегодняшнего и будущих поколений с точки зрения социальных, экономических и экологических требований становятся основными в государственной политике наиболее развитых стран. Один из стержневых направлений этой политики являются разработка и создание технопарковых структур ориентирующих инновационную политику этих стран.

В условиях глобального дефицита бюджетов всех уровней поиск и формирование эффективных принципов и моделей государственной региональной политики играет исключительно важную роль для России. Политика создания технопарковых структур направлена на обеспечение самостоятельного социально-экономического развития регионов на основе использования их внутреннего потенциала и сочетания интересов региона и центра. Программы техноэкополисов — это новый метод федерально-регионального развития. Новые способы организации развития в дальнейшем могут тиражироваться на все стратегические регионы и города России. Организация «экономико-технологического прорыва» одновременно с «социально-культурным прорывом» создает новые формы жизнедеятельности и устойчивости развития России. Создание сети технопарковых структур должно существенно активизировать развитие периферийных территорий. Эта стратегия позволит сохранить уникальный человеческий, природный, ресурсный потенциал, стабилизировать на первом этапе социально-экономическую ситуацию, создать основу для развития регионов России.

Заметную роль в проведении активной целенаправленной структурной политики могут сыграть и предприятия ВПК, характеризующиеся высоким уровнем технологий, квалификации кадров, культуры производства, оборудования. Военно-промышленный комплекс для любой страны важен как генератор высоких технологий, для трансферта в гражданский сектор промышленности товаров и услуг. Более того, ВПК является связующим звеном между академической наукой и производством в вопросах превращения фундаментальных работ в прикладные, с доведением научных достижений до практического результата, т. е. конкретных изделий, образцов. Сегодня крайне важно активно использовать потенциал, накопленный оборонными предприятиями. Достичь этого можно только в том случае, если сложившийся и преобладающий сейчас отраслевой подход к структурной политике дополнить территориальным. Необходимо создавать территориальные центры («полюсы») роста, центры структурной динамики, которые должны обеспечить стабильное развитие регионов России. Речь идет о формировании в наименее развитых районах России совместными усилиями государства, местных органов власти, частного сектора и инвесторов технопарковых структур.

В основах политики Российской Федерации по развитию науки и техники до 2010 г. поставлена задача по созданию национальной инновационной системы. Именно технопарковые структуры являются наиболее перспективными центрами инновационной деятельности и именно они должны стать базой и выполнить ряд важнейших функций по формированию НИС для чего необходимо развитие инновационной сферы этих образований. Создание структурирующей сети технопарковых структур представляет собой не только создание «зон опережающего развития», но и является одним из базовых элементов концепции «Опережающего развития инновационного типа России в целом». Данная концепция предусматривает своеобразную форму интеграции геополитики, науки высоких технологий и экономики. Реализация программы «Технополис» позволит сохранить и развить научный, культурный и инженерный потенциаа обеспечить более полную занятость населенна эффективно привлекать иностранные инвестиции в развитие передовых отраслей промышленности и, как результат, построить в России современную инфраструктуру инновационного типа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Макаров В.Б. Роль специализированных торговых структур в коммерциализации высоких технологий и продвижении на рынок наукоемкой продукции /М.: Материалы конференции четвертого международного форума «Высокие технологии XXI века». The Fourth International Forum «High technology of XXI» (21―25 апреля 2003 г.).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 г. № 651 «О формировании федеральных центров науки и высоких технологий» и Федеральный закон «О статусе наукограда».

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации, определяющее предусматривать для максимального использования возможностей Бюджета развития Российской Федерации при переходе к инновационному варианту экономического развития страны. 1999 г.

4. Фомичев Ю.П. Государственная политика в области правовой охраны, защиты, управления и коммерциализации интеллектуальной собственности /М.: Материалы конференции четвертого международного форума «Высокие технологии XXI века». The Fourth International Forum «High technology of XXI» (21―25 апреля 2003 г.).

Доклад подготовлен к заседанию секции Совета по развитию венчурного предпринимательства от 21.05.04г.:

экспертом Совета по развитию малого

и среднего предпринимательства

при Председателе Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации,

Национального Фонда развития малого и среднего

предпринимательства, доцентом кафедры менеджмента,

инвестиций и инноваций Российской экономической

академии народного хозяйства им. Г.В. Плеханова,

ведущим научным сотрудником НПО "Астрофизика"

С.А.Филиным

"СОГЛАСОВАНО"

Ответственный секретарь Совета,

Президент Национального Фонда развития

малого и среднего предпринимательства, к.э.н.

С.Б.Зангеева

1 Север — это уникальное национальное богатство. По оценкам ученых Север — это последний резерват жизненных ресурсов человека вообще на Земле. Это 65―70% газа, 80% нефти, почти все алмазы и золото, это рыбные ресурсы, море продукты и др.