Гендерная идентичность у лиц пожилого и старческого возраста как фактор социально-психологической адаптации

| Вид материала | Автореферат |

- Подкорытов алексей викторович научное обоснование стратегии развития медико-социальной, 578.52kb.

- Особенности применения Системных Продуктов Здоровья витамакс для лиц пожилого и старческого, 51.53kb.

- На правах рукописи, 273.44kb.

- Задачи исследования: 1 проанализировать литературу по проблеме исследования социально-психологической, 17.49kb.

- Роль непрерывного последиплом, 54.16kb.

- Программа и приглашение вторая конференция гериатров северо-кавказского федерального, 162.22kb.

- На правах рукописи, 480.22kb.

- Многофакторный подход в исследовании особенностей социально-психологической адаптации, 54.13kb.

- Автореферат разослан 18 декабря 2008, 250.07kb.

- " Применение дыхательных аналептиков для профилактики послеоперационных легочных осложнений, 94.4kb.

В третьем параграфе рассмотрены основные этапы развития гендерного аспекта самосознания в онтогенезе. Поэтапно, на протяжении всего жизненного пути человека, от раннего возраста до возраста поздней взрослости, прослежена динамика гендерной идентичности.

Тут же отмечен такой немаловажный факт, что гендерное самосознание, образ “Я” или представление о себе, не возникает у человека сразу, а складывается постепенно, на протяжении всей жизни под воздействием многочисленных социальных влияний.

Кроме того, сделана попытка рассмотрения целостной картины развития личности. В первую очередь показано, что изменения, происходящие в ходе старения, зависят от многих факторов и очень индивидуализированы. Также показано, что на поздних этапах онтогенеза происходит интеграция маскулинных и фемининных черт в структуре гендерной идентичности, в результате чего формируется андрогинный тип гендерной идентичности, тесно связанный с успешной адаптацией.

В четвертом параграфе представлены как основные типологии старения, так и существующие стратегии адаптации применительно к старости. Описано несколько наиболее известных классификаций, отражающих отдельные аспекты старения. Отмечено, что среди описанных в литературе типов старения находится много общих черт, при том, что большинство людей нельзя полностью отнести только к одному типу. Выражено согласие с мнением большинства ученых о том, что представленные классификации носят ориентировочный характер, а типы старости не исчерпывают всего многообразия проявлений поведения, общения, деятельности стареющего человека, ввиду больших индивидуальных различий у представителей данного возрастного периода.

Кроме того, именно в этом параграфе обобщены исследования отечественных и зарубежных авторов, показывающие, что изменение социально-психологической ситуации в связи с выходом на пенсию переживается пожилыми людьми неодинаково, что в свою очередь обуславливается различными стратегиями адаптации к изменяющимся условиям жизнедеятельности в пожилом и старческом возрасте (М. В. Ермолаева, 2002; Н. Ф. Шахматов; В. Д. Альперович, 1998; О. Н. Молчанова, 1999; Я. Стюарт-Гамильтон, 2002 и др.).

Крайне важно, что в достаточной степени отчетливо показано, что адаптация пожилого человека к изменяющимся условиям жизнедеятельности существенно определяется его индивидуально-психологическими особенностями, спецификой сформированности личности, особенностями его прошлой жизни и т. д. Кроме того, человек, находясь на пороге старения, сам может выбрать стратегию адаптации к старости. Плюс к этому отмечено, что адаптация к старости происходит несколько различно у женщин и у мужчин, что может быть связано с различиями в стиле жизни обоих полов (М. В. Ермолаева, 2002).

В пятом параграфе описаны структура и типы гендерной идентичности, а также в достаточной степени развернуто представлены результаты исследований, свидетельствующие о наличии взаимосвязи гендерной идентичности с процессами социально-психологической адаптации.

Отмечено, что гендерная идентичность включает в себя гендерные представления, стереотипы, интересы, установки полоролевого поведения и отражает важный аспект самосознания личности (И. С. Клецина , 2004; Е. М. Ижванова, О. А. Карабанова, 2006).

В структуре гендерной идентичности выделяют 3 компонента.

Когнитивный, который включает в себя осознание принадлежности к определенному полу и степени своей типичности/нетипичности как представителя гендерной группы.

Аффективный, который включает в себя оценку, сравнение своего ролевого поведения с эталонными представлениями о маскулинности/фемининности.

Конативный, который включает в себя самопрезентацию себя как представителя гендерной группы, способность к разрешению кризисов идентичности в соответствии с личностно-значимыми целями и ценностями (Клецина И. С., 2004 г.).

Отмечено, что по мнению Л. Н. Ожиговой (2006 г.) гендерную идентичность следует понимать в качестве элемента общей «Я-концепции» личности, что позволяет исследовать гендерную идентичность как сложный конструкт и элемент личности, взаимосвязанный со всеми принимаемыми образами «Я».

Исходя из того, что гендерная идентичность является базовой составляющей самосознания и «Я-концепции» личности, в которой структурными компонентами являются гендерные представления о себе («Я-реальное») и о нормах (мужские и женские стереотипы) (когнитивный компонент), гендерная самооценка, отношение к этим нормам, их принятие или отвержение (аффективный компонент) и проявления «Я-реального» в поведении: гендерные планы, способы и структуры поведения (конативный компонент) в практической части работы исследовались такие структурные составляющие гендерной идентичности как «Я-реальное», «Я-идеальное», «Мужские стереотипы» и «Женские стереотипы».

Хотелось бы отметить такой немаловажный факт, что в начале 70-х годов XX в концепции С.Бем андрогиния была описана как совмещение маскулинных и фемининных черт, подчеркивалось, что андрогинная личность может предоставлять более гармоничный стандарт психического здоровья в обществе. С.Бем и её коллеги результатами своих исследований показали малую приспособленность к жизни индивидов, обладающих характеристиками, строго соответствующими их полу, тем самым высказав точку зрения, противоположную взгляду традиционной психологии.

В своих исследованиях С. Бем выделила такие типы гендерной идентичности как: маскулинный, фемининный, недифференцированный, андрогинный.

- К маскулинному типу относятся люди, у которых обнаруживаются высокие показатели по шкале мужественности и низкие по шкале женственности;

- к фемининному типу относятся люди, имеющие низкие показатели по шкале мужественности и высокие по шкале женственности;

- к недифференцированному типу относятся люди, у которых низкие показатели по шкале мужественности и женственности;

- к андрогинному типу относятся люди, имеющие высокие показатели по шкале мужественности и по шкале женственности.

Кроме того, в этом параграфе обобщены существующие исследования, посвященные изучению связи гендерных свойств с психологическими характеристиками у мужчин и женщин (А. Heilbrun, 1981; S. A. Basow, 1980; W. H. Jones, M. E. Chernovetz, и R. O. Heuson, 1978 и др.).

В достаточной степени подробно описан ряд основополагающих исследований, например, исследование Heilbrun А., (1981) где приводятся данные, согласно которым высокомаскулинные и низкофемининные женщины характеризуются агрессивностью, трудностями в установлении и поддержании межличностных контактов; низкомаскулинные женщины характеризуются беспомощностью, пассивностью, низкой самооценкой; высокофемининные – тревожностью и низкой уверенностью в себе. Высокомаскулинные мужчины отличаются обедненной коммуникацией, сниженностью эмоциональных проявлений; низкомаскулинные мужчины характеризуются зависимостью, пассивностью, беспомощностью, тревожностью, низкой самооценкой; высокофемининные – изолированностью, одиночеством, склонностью к депрессии, низким уровнем достижений; низкофемининные мужчины испытывают трудности в установлении и поддержании межличностных контактов, отличаются нерешительностью в отношении карьеры. Согласно исследованиям Basow, S. A., (1980); Jones, W. H., Chernovetz, M. E. и Heuson, R. O., (1978) и др., маскулинная модель связана с более высоким чувством собственного достоинства, большей жесткостью в поведении, а также большим количеством стереотипных выборов поведения по сравнению с другими типами гендерной идентичности.

Таким образом, результаты исследований по изучению гендерной идентичности свидетельствуют о тесной взаимосвязи этой структуры с психическим здоровьем личности и общими показателями ее социально–психологической адаптации.

Вторая глава «Организация эмпирического исследования влияния гендерной идентичности на процессы социально-психологической адаптации в пожилом и старческом возрасте» посвящена вопросам методического обеспечения и организации эмпирического исследования, дана характеристика выборки, подробно изложены методики психологического исследования. Состоит из двух параграфов.

В первом параграфе представлены теоретические положения, на которые опирается эмпирическое исследование, выделены: цель, гипотеза, задачи исследования.

Во втором параграфе дано описание: испытуемых, процедуры проведения эмпирического исследования, методик, используемых в исследовании.

В качестве испытуемых в исследовании приняли участие люди пожилого и старческого возраста (в возрасте от 65 до 89 лет), проходившие плановое обследование и лечение в Госпитале для ветеранов войн г. Москвы. Средний возраст мужчин составил 78.2 лет, средний возраст женщин – 75.2 лет. Общий объем выборки составил 111 человек (50 мужчин и 61 женщина). В мужской выборке испытуемых, женатые составили 58%, в женской выборке замужние – 36.1% ,в мужской выборке вдовцы – 38%, в женской вдовы – 59%. В разводе: 4% мужчин и 1.6 % женщин. Никогда не вступали в брак и не имели детей 3.3% женщин и 0% мужчин. Живут в одиночестве (отдельно от семьи) 20% мужчин и 26.2 % женщин. Высшее образование имеет 64% мужчин и 34.4% женщин; среднее и среднее специальное – 28% мужчин и 52.5% женщин; начальное и неполное среднее -8.% мужчин и 13.1% женщин. Большинство испытуемых на момент проведения исследования проживали в благоустроенных квартирах и были удовлетворены своим материальным положением.

Этапы эмпирического исследования включали в себя: анализ медицинской документации (историй болезни), беседу, наблюдение, психологическое тестирование испытуемых. Обследование носило индивидуально - личностный характер.

В эмпирическом исследовании использовались следующие методики:

1) «МиФ» - модифицированная методика исследования степени выраженности маскулинности-фемининности (модификация методики S. L Bem, 1974, (Т. Л. Бессонова, 1994; Н. В. Дворянчиков, 1998)) – позволяет установить индивидуальную степень выраженности фемининности, маскулинности, андрогинности, определить субъективное отношение личности к своему «реальному» и «идеальному» уровням развития этих черт, выявить субъективные представления о гендерных нормах.

2) «Краткий опросник оценки статуса здоровья» (J. E. Were, 1992) – («SF-36») адаптированный в Межнациональном центре исследования качества жизни (г. Санкт-Петербург, 1998 г.) позволяет оценить параметры качества жизни за последние 4 недели по 8 шкалам: 1. Физическая активность («ФА»); 2. Роль физического фактора («РФ»); 3. Боль («Б»); 4. Общее здоровье («ОЗ»); 5. Жизненная сила («ЖС»); 6. Социальная активность («СА»); 7. Роль эмоционального фактора («РЭ»); 8. Психическое здоровье («ПЗ»).

3) Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда адаптация А. К. Осницкого - позволяет измерить такие интегральные показатели, как: «Адаптация», «Самоприятие», «Принятие других», «Эмоциональная комфортность», «Интернальность», «Стремление к доминированию».

4) «Пятифакторный опросник» (Р. Мак-Крей и П. Коста, 1987) адаптация А. Г. Шмелева – позволяет выявить выраженность пяти базовых личностных факторов, которые остаются стабильными в течение всей жизни взрослого человека: «N» нейротизм; «E» экстраверсия; «O» открытость опыту; «A» согласие; «C» добросовестность.

5) «ФПО» (Д. С. Саламова, С. Н., Ениколопов, Н.В. Дворянчиков, 2000) – (фигура, поза, одежда), проективная методика, позволяющая установить индивидуальные представления о гендерных нормах субъектов, степень их усвоенности, индивидуальные гендерные предпочтения, особенности эмоциональных предпочтений.

В третьей главе «Результаты эмпирического исследования влияния гендерной идентичности на процессы социально-психологической адаптации в пожилом и старческом возрасте, анализ эмпирически полученных данных» представлены результаты эмпирического исследования и их обсуждение. Состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе исследовалась структура гендерной идентичности испытуемых, выявлялся преобладающий тип гендерной идентичности.

При анализе распределения типов гендерной идентичности по выборке испытуемых, с помощью методики «МиФ», обнаружилось преобладание андрогинии во всех измеряемых конструктах: «Я-реальное», «Я-идеальное», «Мужские стереотипы», «Женские стереотипы» в женской и мужской группах испытуемых (таблицы №1-№4).

Таблица 1.

Распределение типов гендерной идентичности («Я – реальное») по

выборке испытуемых при помощи методики «МиФ», %

| Выборка | Андрогинный тип | Фемининный тип | Маскулинный тип | Недифференцирован-ный тип |

| Мужчины | 62 | 20 | 10 | 8 |

| Женщины | 48 | 39 | 8 | 5 |

Как видно из таблицы №1, в мужской выборке испытуемых преобладает андрогинный тип гендерной идентичности. В женской – гендерная идентичность характеризуется распределением между андрогинным и фемининным типами, при преобладании первого.

Таблица 2.

Распределение гендерных предпочтений по выборке испытуемых («Я-идеальное») при помощи методики «МиФ», %

| Выборка | Андрогинный тип | Фемининный тип | Маскулинный тип | Недифференцированный тип |

| мужчины | 82 | 0 | 16 | 2 |

| женщины | 90 | 7 | 3 | 0 |

Как видно из таблицы №% 2, гендерные предпочтения испытуемых характеризуются преобладанием андрогинии в мужской и женской группах, при этом женская гендерная роль не входит в систему гендерных предпочтений мужчин так же, как мужская гендерная роль практически не входит в систему гендерных предпочтений женщин.

Таблица 3.

Распределение представлений о женской гендерной роли по выборке испытуемых (женские стереотипы) при помощи методики «МиФ», %

| Выборка | Андрогинный тип | Фемининный тип | Маскулинный тип | Недифференцированный тип |

| мужчины | 82 | 18 | 0 | 0 |

| женщины | 88 | 12 | 0 | 0 |

Как видно из таблицы № 3, представления о женских стереотипах характеризуются преобладанием андрогинии в мужской и женской группах испытуемых, при этом мужская гендерная роль не входит в систему представлений о женской гендерной роли. Что свидетельствует о правильной, то есть соответствующей биологическому полу, идентичности испытуемых

Таблица 4.

Распределение представлений о мужской гендерной роли по выборке испытуемых (мужские стереотипы) при помощи методики «МиФ», %

| Выборка | Андрогинный тип | Фемининный тип | Маскулинный тип | Недифференцированный тип |

| мужчины | 82 | 0 | 14 | 4 |

| женщины | 88 | 0 | 10 | 2 |

Как видно из таблицы № 4, представления о мужских стереотипах характеризуются преобладанием андрогинии в мужской и женской группах испытуемых, при этом женская гендерная роль не входит в систему представлений о мужской гендерной роли. Что свидетельствует о правильной, то есть соответствующей биологическому полу, идентичности испытуемых.

Полученные и отображенные в таблицах данные свидетельствуют о смысловом и эмоциональном принятии испытуемыми андрогинного типа гендерной идентичности, характеризующегося большей гибкостью в диапазоне сценариев поведения, чем маскулинный или фемининный. Причем в мужской группе испытуемых выраженность андрогинии в структуре гендерной идентичности («Я-реальное») выше, чем в женской.

В результате проведения структурного анализа путем расчета семантической близости между различными составляющими гендерной идентичности, в женской группе испытуемых выявилось значительное расхождение между образами «Я-реальное» и «Я-идеальное» (р≤0,05), свидетельствующее о неуверенности в себе, тревожности, заниженной самооценке, неудовлетворенности собой (рис.№1).

| | Я-реальное | Я-идеальное | Мужские стереотипы | Женские стереотипы |

| мужчины | 34,6 | 37,5 | 38,2 | 38,8 |

| женщины | 32,5 | 39 | 38,3 | 38,5 |

Рис. 1. Различия по показателям шкал опросника «МиФ» между мужской и женской группами испытуемых .

Обозначения: Я – «Я-реальное». ЯИ – «Я-идеальное». ЖС– «Женские стереотипы». МС – «Мужские стереотипы».

При анализе индивидуальных представлений испытуемых о структуре гендерной идентичности, при помощи проективной методики «ФПО» (фигура, поза, одежда) – выяснилось, что при сопоставлении показателей по разным шкалам и показателям, заданным в тесте, обнаружены корреляционные взаимосвязи как в мужской, так и в женской группах испытуемых, что говорит о том, что испытуемые достаточно точно определяют гендерные качества по всем основным атрибутам, заданным в тесте (р≤0,05).

В мужской выборке испытуемых собственные представления о мужских качествах, в большей степени определяют идентификацию (р≤0,05), чем женские качества (обратная корреляция). «Я-идеальное» в мужской и женской группах испытуемых соотносятся с идентификацией (р≤0,01) и эмоциональными предпочтениями в мужской выборке испытуемых (р≤0,05), что свидетельствует о достаточно высокой самооценке испытуемых.

В женской выборке испытуемых собственные представления о женских качествах в большей степени определяют идентификацию (р≤0,05), и гендерные предпочтения (р≤0,05), чем мужские качества (обратная корреляция).

Полученные данные наглядно показывают, что индивидуальные представления испытуемых о гендерных нормах, степени их усвоенности и индивидуальных гендерных предпочтениях, находятся в соответствии с полом испытуемых.

Во втором параграфе исследовался уровень социально-психологической адаптации, параметров качества жизни, степень выраженности базовых личностных факторов испытуемых. Выявлялись значимые различия по полученным данным между мужской и женской группами испытуемых при помощи t-критерия Стьюдента.

При измерении уровня социально–психологической адаптации по методике К. Роджерса и Р. Даймонда выяснилось, что в среднем по выборке испытуемых показатели по шкалам “Самоприятие” и “Интернальность” находятся на высоком уровне выраженности, показатели по шкалам “Адаптация”, “Приятие других”, “Эмоциональная комфортность”, “Доминирование” – на среднем. По шкале “Эскапизм” (уход от проблем) выявлен низкий уровень выраженности.

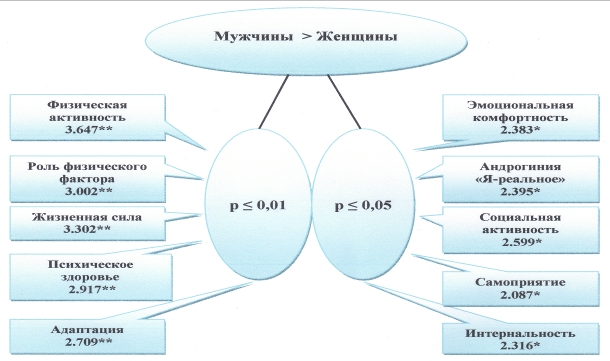

В результате статистической обработки результатов исследования при помощи t – критерия Стьюдента обнаружилось, что мужская группа испытуемых показала более высокие результаты, чем женская на уровне значимости р≤0,01 по шкале «Адаптация», на уровне значимости р≤0,05 по шкалам «Самоприятие», «Эмоциональная комфортность», «Интернальность». По шкалам «Приятие других», «Стремление к доминированию», «Эскапизм» (уход от проблем) значимых различий не обнаружено (рис № 2).

При оценке параметров качества жизни испытуемых по методике “SF-36” выяснилось, что в среднем по выборке показатели по всем шкалам находятся на среднем уровне выраженности за исключением шкалы «Роль физического фактора», где обнаружился низкий уровень выраженности показателей, что свидетельствует об ограничении жизнедеятельности в пожилом и старческом возрасте вследствие физических проблем.

В результате статистического анализа полученных результатов при помощи t – критерия Стьюдента выявилось, что мужчины выше оценивают степень своей физической нагрузки, социального функционирования, ощущают себя более сильными, энергичными, бодрыми, общительными, а также в меньшей степени, чем женщины, испытывают чувство тревоги, подавленное настроение и отрицательные эмоции (рис.№ 2).

* -